Alessio Brugnoli's Blog, page 117

March 9, 2019

Arancine

[image error]

Tornando a dare consigli sullo street food a Palermo, oggi mi dedico a parlare delle arancine: lo sto che in Sicilia c’è una sorta di guerra di religione, supportata da dotte argomentazioni filologiche e storiche, sul genere di tale piatto, ma preferisco attenermi all’uso locale.

Per i pochi che non le conoscessero, le arancine sono palle o di un coni di riso impanato e fritto, colorato con lo zafferano, del diametro di 8–10 cm, farcite con ragù e piselli, oppure dadini di prosciutto cotto e besciamella.

Secondo la tradizione, la loro origine è araba, risalente ai tempi di Balarm, mentre la panatura fu un’invenzione di Federico II, come metodo di conservazione della pietanza, durante i suoi lunghi viaggi. E che forse esistessero all’epoca, ne abbiamo testimonianza da parte di Giambonino da Cremona, medico e docente di filosofia all’Università di Padova, l’uomo che contribuì alla diffusione del torrone in Occidente, il quale tradusse un trattato di cucina arabo,redatto da Ibn Jazla tra il XI e XII secoli, intitolandolo Liber de ferculis et condimentis.

In questo trattato, Giambonino spiega che tutte le polpette preparate in quella cultura prendevano il nome dai frutti cui somigliavano, per forma e dimensione. Per cui, non è da escludere che ne esistesse qualcuna, dalla forma simile a quella dell’arancia (in arabo naranj). Tuttavia, è probabile che la ricetta fosse diversa da quella che conosciamo oggi.

La prima documentazione scritta che la cita è il Dizionario siciliano-italiano di Giuseppe Biundi del 1857, parla infatti di di “una vivanda dolce di riso fatta alla forma della melarancia”, il che farebbe pensare come l’arancina in origine fosse una variante impanata della cuccia, con il riso al posto del grano.

Tra il 1852, data in cui nella gastronomia siciliana esplode l’uso del pomodoro, e il 1861, un paio di garibaldini ne parlano nelle loro memorie, qualcuno, probabilmente in diversi luoghi dell’isola, inventò la versione salata dell’arancina. In parallelo, deve essere nata anche la versione al burro: secondo Gaetano Basile, autore de La vita in Sicilia al tempo dei Borbone, questa, sempre di origine ottocentesca, è una rienterpretazione locale della ricetta ricetta francese de “la galette des rois“, una torta di riso, ornata da una coroncina dorata, nel cui impasto veniva nascosto un fagiolo che eleggeva “re per un giorno”.

Dato che, quando saltava fuori questo fagiolo, si ripeteva in coro

surprise

è possibile come tale pietanza sia anche il nonno del romanissimo supplì: gli zuavi francesi, spediti da Napoleone III a difesa del Papa Re, probabilmente chiamarono queste polpette di riso con il nome di un cibo che già conoscevano.

Tra l’altro, la ricetta del supplì non è molta antica, pare che comparve la prima volta nel 1874 nel menù della Trattoria della Lepre a Roma, dove venivano chiamati con il nome di “soplis di riso”, il che potrebbe dare un’indicazione anche sulla datazione della sua cugina siciliano. Sempre parlando del supplì, la prima ricetta ufficiale ci proviene da “La Cucina Romana” di Ada Boni. La sua versione prevedeva un sugo finto senza carne per condire il riso e interiora di pollo e funghi secchi per il ripieno.

Tornando alle arancine, dopo tutte queste chiacchiere, dove si possono mangiare buone a Palermo ? Parlando della mia esperienza personale, una visità all’antico caffè Spinnato, a via Principe di Belmonte, dalle parti del Politeama, bisogna farla; il locale, la cui origine risale al 1860, quando Salvatore Spinnato aprì un panificio accanto alla Zisa, è stato premiato come migliore bar d’Italia. Merita senza dubbio per l’atmosfera, per la qualità del servizio, il tutto a prezzi ragionevoli: da provare, oltre alle arancine, il caffè e i dolci.

Un consiglio molto di parte, dato che mi è comodo logisticamente, è quello del bar Alba a Piazza Don Bosco: nonostante le recenti disavventure, i tentativi di digital transformation e il pessimo rapporto con la cioccolata calda, mai che ne riescano a fare una decente, i dolci e le arancine meritano assai. E il bar Alba può fungere da tappa prima di visitare luoghi eccentrici rispetto ai soliti giri turistici, come Villa Niscemi o la Palazzina Cinese.

Altro bar che può fungere da base per un tour molto particolare, è Bar Turistico invia Simone Gulì 210, che si trova nella Borgata dell’Aquasanta, di fronte al porticciolo turistico, e propone diverse varianti di arancine. Dopo averle assaggiate, è buona cosa dare all’inizio uno sguardo all’antico stabilimento termale, a villa Igea, meraviglioso albergo della Bella Epoque, alla manifattura dei tabacchi e al cimitero protestante, per poi proseguire con la neoclassica villa Belmonte, con il Sanatorio Marino, uno dei più bei ospedali d’Italia e finire la visita con i Quattro Pizzi, l’ultima casa dei Florio.

Difficile da trovare, perché via Sampolo è fuori dai percorsi turistici, è il Bar Sampolo, al 246, poco dopo la chiesetta ortodossa, pluripremiato come gelateria, la cui arancina gourmet, con all’interno formaggio delle Madonie, scamorza affumicata, prezzemolo e robiola è considerata la più buona di Palermo: dopo averla assaggiata, si può andare a fare una visita all’Arsenale Borbonico.

Per i vegani, sempre nella stessa zona del Sampolo e dell’Alba, vi è Verdechiaro, a Piazza Leoni 5… Certo che il tofu, al posto della besciamella, anche se buono, sembra una cosa assai strana

Invece, per gli amanti delle sfide estreme, c’è la mitica arancina bomba del bar Touring, a Via Lincoln 15, nei pressi dell’Orto Botanico: 400 grammi di riso allo zafferano condito con un buon ragù di carne, che uomini coraggiosi, come il sottoscritto, hanno mangiato a colazione… Nelle vicinanze, nei pressi di Villa Giulia, che Goethe definiva “il più meraviglioso angolo della terra”, c’è infine il Bar Rosanero, che magari sarà bruttino e i suoi camerieri scorbutici, ma è sempre un’esperienza mangiarvi sia la pasticceria, sia la rosticceria.

Infine, me ne hanno parlato bene, ma non c’ho mai mangiato, è Kepalle, in via Terrasanta 111, tra via Notarbartolo e villa Trabia, altro splendido giardino bello da visitare, in cui si trovano arancine di tutti i generi e risma

March 8, 2019

Parco degli Acquedotti (Parte 3)

[image error]

Sempre passeggiando per il Parco degli Acquedotti è possibile ammirare un tratto del basolato della Via Latina: anche se è poco nota al grande pubblico, non prendendo il nome dal costruttore, è probabile si tratti di una delle più antiche vie costruite dai Romani.

A riprova di questo, deve aver sicuramente preceduto la Via Appia come itinerario verso la Campania, poiché la colonia latina di Cales è stata fondata nel 334 a.C. e doveva essere accessibile da Roma per una strada, mentre la Via Appia è stata realizzata solo ventidue anni più tardi.

La via Latina, come l’Appia, partiva da Porta Capena, nella zona dove si incontrano il colle Celio, il Palatino e l’Aventino e in cui Numa Pompilio, diretto successore di Romolo, avesse i suoi incontri notturni con la dea (o ninfa) Egeria, che in quelle occasioni gli forniva tutte le indicazioni necessarie per l’istituzione dei riti più graditi a ciascuna divinità, e dei relativi uffici sacerdotali.

Le due strade si separavano in corrispondenza dell’attuale piazza Numa Pompilio e la Latina usciva dalle Mura Aureliane, dall’omonima porta, per proseguire nella campagna romana sino a raggiungere Tusculum, da cui scendeva sino al passo dell’Algido, dove, nella località ad Bivium, si riuniva con la Labicana.

Dopo il loro ricongiungimento, la via Latina continuava seguendo la valle del Trerus (Sacco), nello stesso percorso moderno della ferrovia che va a Napoli via Cassino, e rasentava in pianura le città collinari degli Ernici: da Anagnia, a Ferentinum, passando per Frusino (presso il fiume Cosa) e Fabrateria Vetus.

A Fregellae scavalcava il fiume Liris,attraversava quindi Aquinum (presso la quale scorre il fiume Melpis) e Casinum (ultima città dell’antico Latium), città che si trovano in pianura. Quindi passava nel varco fra gli Appennini ed il gruppo vulcanico di Roccamonfina ma la strada originale, invece di attraversarlo, girava bruscamente (all’altezza di San Pietro Infine) verso nord-est sopra le montagne verso Venafrum, mettendo così in comunicazione diretta con l’interno del Sannio e, tramite altre strade, con Aesernia, Cubulteria, Alifae e Telesia, per giungere poi a Teano, a Cales e a Casilinum, la nostra Capua, dove, prima di attraversare il Volturno mediante il Ponte Appio, parzialmente sopravvissuto, si immetteva nella Via Appia. Dal punto terminale del percorso, Casilinum, nasce il nome medioevale della strada che aggregava la via Latina e la Labicana, la nostra Casilina.

[image error]

Il fatto che il Parco degli Acquedotti fosse un importante luogo di transito, è testimoniato anche dalla presenza di un paio di casali. Il primo è il Casale Torlonia, dai nomi dei proprietari o Roma Vecchia, dal fatto che nel Settecento, con i primi scavi, saltarono fuori una grande quantità di reperti antichi (statue, fregi, colonne, capitelli ecc.) derivanti anche dalle tombe che costeggiavano la via Latina, ma che uniti ai resti maestosi di ville e acquedotti fecero credere a quei primi archeologi che in queste zone vi fosse stata una città più antica di Roma

Originariamente era un casale-torre con funzione di difesa e di controllo degli acquedotti Claudio e Marcio, ma nel XIII secolo, con l’occupazione delle proprietà ecclesiastiche da parte dei feudatari romani, fu trasformata in complesso di edifici, comprensivo anche di chiesa, concentrati intorno ad una corte interna e realizzati in blocchetti di peperino, il cosiddetto opus saracenus, scaglie di lava basaltica e frammenti di marmo di reimpiego, inglobando resti di edifici di epoca romana, tra cui un’epigrafe funeraria intitolata a Statilio Optato, un sacerdote, che qui, nei pressi del V miglio della via Latina, doveva avere la sua tomba.

Nel cortile interno sono conservati importanti materiali archeologici, provenienti da ritrovamenti nell’area avvenuti tra la fine dell’800 e l’inizio del ‘900 e raccolti dai Torlonia, proprietari della tenuta.

[image error]

Un altro casale è quello del Sellaretto, in realtà una storica casa cantoniera, dove vi era la stazioncina di Roma vecchia – segnata da una lastra di marmo ben visibile sotto una finestra – della prima ferrovia dello stato pontificio, la Roma Frascati, inaugurata il 7 luglio 1856 e permetteva cinque viaggi al giorno, tre al mattino e due il pomeriggio con un tempo di percorrenza di 28 minuti. L’attrezzatura impegnata consisteva in sei locomotive di fabbricazione britannica (Sharp & Steward e Brids Adams) con sei vagoni viaggiatori. Le quattro principali locomotive avevano i nomi dei Santi Pio, Pietro, Paolo e Giovanni, nomi scelti dal Papa Pio IX con una lettera indirizzata all’amministratore dell’Impresa York & Co e datata 7 giugno 1856.

Ferrovia che partiva da Porta Maggiore, all’epoca estrema periferia dell’Urbe e terminava a Frascati la stazione di Campitelli a tre chilometri dal centro cittadino, non la rendeva il massimo della comodità sia nel trasporto merci, sia in quello passeggieri, tanto che si continuò a preferire le vecchie “barrozze”, mentre i passeggeri continuarono ad utilizzare le diligenze che partivano dal centro di Roma ed arrivavano al centro di Frascati. Pasquino non perse l’occasione di prendere in giro la nuova ferrovia scrivendo che la linea “non partiva da Roma e non arrivava a Frascati”.

Essendo la linea fortemente affollata, spesso e volentieri molti rimanevano a terra quando il capotreno gridava: “Chiuso Frascati”. Un’espressione talmente frequente che entrò nel gergo usuale a significare che la questione su cui si stava discutendo era chiusa. Nel 1892, con la costruzione della nuova linea ferroviaria, la stazione fu abbandonata e divenne un casale di campagna.

Nuova linea, che però sempre in questa zona passava, la ferrovia al di là dell’Acquedotto Claudio, il tram per i Castelli, che ricordo ancora, sull’Appia nuova e di qua su via Tuscolana.

March 7, 2019

Balcani in fiamme

Secondo quanto racconta Giordane, Genserico, vedendosi in difficoltà per l’offensiva delle due parti dell’Impero Romano, finalizzata a riconquistare Cartagine, mandò un’ambasciata ad Attila e Bleda, affinché, invadendo i Balcani, costringessero Teodosio II a ritirare le sue truppe dall’Africa. Senza ricorrere a tali intrighi, il problema di Bisanzio, come spesso accadde nella sua storia, era quello della coperta troppo corta.

Se le risorse militari erano concentrate su un fronte, i rimanenti erano abbandonati a se stessi. Così, lo sguarnimento del limes danubiano, provocò, come racconta Prisco, una serie di moti indipendentisti contro l’autorità di Costantinopoli

Negli anni immediatamente seguenti, Valips, che in precedenza aveva sobillato i Rubi contro i Romani d’Oriente, assalendo la città di Novidunum, che si trova sulla riva del fiume, aveva messo le mani su alcuni dei suoi cittadini e, dopo aver raccolto tutte le ricchezze della città, si preparò, con coloro che avevano scelto di ribellarsi con lui, a devastare le terre dei Traci e degli Illiri. Quando l’esercito inviato dall’imperatore contro di lui stava per vincere, e lui si era ritrovato sotto assedio, riuscì a respingere gli assedianti dalle mura del campo, fino a quando lui e quelli con lui poterono resistere. Quando non furono più in grado di respingere i romani, posero i figli dei prigionieri sui bastioni, e in questo modo impedirono il lancio dei giavellotti. I soldati, per riguardo a quei giovani romani, cessarono di assaltare le mura e di scagliare i giavellotti. E così dopo poco l’assedio venne revocato, per lui, a determinate condizioni.

Dinanzi a tale caos, i due ambizioni khan unni sarebbero stati sciocchi a non approfittarne, così trovarono, sempre come racconta il nostro Prisco, una scusa assai romanzesca per violare gli accordi di Margus

Quando gli Sciti, mentre confluivano al mercato organizzato con il Trattato di Margus, attaccarono i Romani e ucciso molti uomini che erano probabilmente dei commercianti, i Romani inviarono [un’ambasciata] agli Sciti, dando loro la colpa per la presa della fortezza, e per il loro disprezzo del trattato di pace. Questa fortezza era probabilmente Constantia posta di fronte a Margus. Costoro risposero che non avevano iniziato l’azione, ma avevano solo reagito per legittima difesa, in quanto il vescovo di Margus era entrato nella loro terra, aveva cercato di dissotterrare le casse dei loro re, e aveva spogliato quelle tombe dei loro tesori sepolti. E affermarono che, se i Romani non avessero consegnato loro questo uomo e consegnato i fuggiaschi, in base ai loro impegni (perché ve ne erano ancora moltissimi tra i Romani), allora loro avrebbero dichiarato guerra. I Romani affermarono, dal canto loro, che una tale motivazione non era per loro valida; ma i barbari, confidando nelle loro stesse parole, e disprezzando del tutto qualsiasi prova dei fatti contestati, si prepararono alla guerra.

Attraversarono il Danubio e presero molte città e fortezze sul fiume. Tra queste presero Viminacium, che era una città della Moesia in Illiria. Mentre accadeva tutto ciò, alcuni sostenevano apertamente che il vescovo di Margus avrebbe dovuto essere consegnato, dal momento che, per il bene di tutti i Romani, il pericolo di una guerra non poteva essere sottovalutato, solo per la salvezza di un solo uomo. Ma questo uomo, sospettando che sarebbe stato presto consegnato al nemico, all’insaputa di coloro che erano in città, si presentò agli Sciti, e promise loro che avrebbe consegnato anche la città, se il re Scita avesse proposto, in cambio, delle condizioni ragionevoli. Questi promise che lo avrebbero trattato bene ma, in ogni modo, solo una volta onorata la sua promessa. Una volta che si furono stretti la mano destra, e giurato per le cose promesse, egli poté tornare nella terra romana con una grande schiera di barbari, e, dopo aver accampato questa forza, come per un agguato, sulla riva opposta, la fece avanzare durante la notte, in base all’accordo preso, e consegnò la città nelle mani dei suoi nemici. Margus venne così devastata, e i possedimenti dei barbari vennero aumentati in misura ancora maggiore.

Una volta presa Margus, importantissima strategicamente perché costituiva l’accesso principale alla strada militare attraverso i Balcani, gli Unni poterono cingere d’assedio Naissus, le cui vicende sono così narrate dal nostro storico

Questa è una città degli Illiri che si trovano sul fiume Danubio. Si dice che Costantino fu il suo fondatore, lo stesso uomo che ricostruì anche la città a Bisanzio, dandogli il suo nome. I barbari, essendo sul punto di prendere una città così popolosa e fortificata, avanzavano con ogni mezzo. Dal momento che coloro che erano in città non erano sicuri di poter sostenere la battaglia, i barbari guadarono il fiume nella parte meridionale, dove lambiva la città, e dove il guado sarebbe stato più facile per il gran numero di uomini, che avrebbero portato le macchine da guerra fino alle mura – in primo luogo le torri in legno montatesu ruote – che così vennero facilmente accostate [alle mura].

Gli uomini, in piedi sulle travi,scagliavano frecce contro coloro che difendevano la città dai bastioni, e altri uomini, tenendosi protetti dietro le travi, spingevano le ruote in avanti a piedi. Così, fecero avanzare le torri, ovunque fosse necessario, in modo che fosse possibile tirare con successo attraverso le finestre aperte nelle mura stesse. Per fare in modo che il combattimento fosse libero da pericoli anche per gli uomini che si trovavano sulle travi, questi erano protetti da rami di salice intrecciati, con schermi rivestiti di cuoio, una difesa contro i dardi e quante altre armi potessero essere scagliate contro di loro.

Molti macchine da guerra, in questo modo, vennero portate vicino alle mura della città, in modo che quelli sugli spalti, a causa della moltitudine dei dardi scagliati contro di loro, erano impotenti, e i cosiddetti arieti poterono avanzare. L’ariete è una macchina enorme; un fascio in legno con una testa di metallo è sospeso con catene fissate su travi inclinate una verso l’altra, che sono schermate come quelle appena citate per la sicurezza di chi si trova sotto di esse. Con piccole corde fissate ad un corno sporgente sul retro, gli uomini, con la loro forza, lo tirano indietro rispetto luogo che deve ricevere il colpo, per poi lasciarlo andare, in modo che con la sua corsa frantuma ogni parte del muro che colpisce. Dalle mura i difensori scagliavano le pietre che avevano precedentemente raccolte, dai carri, mentre in basso le macchine venivano portate fino alle mura; in questo modo riuscivano a danneggiare in parte le macchine e ad uccidere gli uomini [che le manovravano], ma non potevano fare molto per il gran numero di macchine presenti; nel frattempo il nemico portò molte scale. E così in alcuni punti il muro venne sfondato dal arieti, e altrove gli uomini sui bastioni vennero sopraffatti dalla moltitudine di macchine d’assedio. La città venne così presa allorché i barbari riuscirono ad entrarvi passando per i varchi aperti nelle mura dal martellamento degli arieti, e anche per mezzo delle scale, con cui presero la parte delle mura non ancora crollata.

Si racconta, in tarde fonti bizantine, soprattutto bios di santi, che quando Attila attaccò e devastò Naissus, le rive del fiume della città si coprirono di un tal numero di cadaveri che a causa del fetore di morte diventò impossibile per chiunque entrare a Naissus per anni e che Attila gongolasse davanti alle gesta di devastazioni compiute dai suoi uomini.

Il che probabilmente è un’esagerazione: Attila e Bleda volevano contribuenti, per pagare i loro soldati e i pochi burocratici che li aiutavano a mandare avanti i loro domini, non certo cadaveri, che hanno la brutta abitudine di non pagare le tasse.

In ogni caso, dinanzi a tali minacce, da una parte Teodosio si affrettò a firmare una nuova pace con gli Unni, dall’altra, per evitare altri loro colpi di testa, richiamo i suoi soldati dall’Africa, con sommo sollievo di Genserico.

March 6, 2019

Il Generale Mannaggia la Rocca

[image error]

“E chi sei, il Generale Mannaggia La Rocca?”

E’ una battuta, che spesso si sentiva nel vecchio mercato di Piazza Vittorio, quando i bancaroli avevano a che fare con un cliente particolarmente pesante e pieno di sé.

Sfottò che non credo sia ancora in uso, ma che trovava origine in uno dei personaggi del Carnevale romano, interpretato da un loro collega, Luigi Guidi, uno “stracciarolo” di origine livornese, che aveva il banco da rigattiere a Campo de’ Fiori. Luigi, utilizzando i vecchi abiti che gli capivano davanti durante il suo lavoro, si inventò la maschera del Generale Mannaggia La Rocca, caricatura dei tanti ufficialoni, tanto smargiassi, quanto pronti a stare ben lontani dalla prima linea.

Spirito giocoso e mordace, Luigi, con un piccolo contributo del comitato organizzatore del Carnevale romano, una cinquantina di lire, organizzava la sua parata di Giovedi grasso, al grido di

“Giovedì prossimo o piove o fiocca, sortirà er Generale Mannaggia la Rocca”

quel giorni, alle tre del pomeriggio, si presentava sotto l’obelisco di Piazza del Popolo, con la sua alta uniforme (pantaloni blu con bande rosse, cimiero con piume colorate, sciabolone, mostrine, medaglie e decorazioni), a cavallo dell’asinello che trascinava ogni giorno il suo carretto per il centro di Roma, addobbato a festa anche lui, con una gualdrappa rossa orlata d’oro, per poi incedere pomposamente per via del Corso sino a Piazza Venezia, tra due ali di folla e seguito da un esercito di straccioni vestiti come lui con uniformi variopinte e rattoppate.

Strada facendo, tra risate, fischi, evviva, applausi e pernacchie, Luigi declamava i suoi monologhi, con cui satireggiava le vicende e gli scandali dell’Italietta umbertina.

Il nome del Generale Mannaggia la Rocca a un certo punto divenne famoso, in tutto il mondo… Nel 1896, a seguito della batosta di Adua, il principe Enrico d’Orleans, discendente del re di Francia Luigi Filippo ed esploratore dilettante, in un articolo su “Le Figaro” aveva spernacchiato i prigioniero italiano e il generale degli ascari Matteo Francesco Albertone.

Il mandante di tutto era il governo abissino, il quale si era reso conto come un prigioniero italiano, mangiasse come una decina di suoi soldati, e per non rischiare la bancarotta, con le buone o con le cattive, voleva costringere Roma a riprenderseli tutti. Ora, il generale Albertone, che aveva combattuto con coraggio e logorato dai sensi di colpa per la responsabilità personale nella sconfitta e disperando della liberazione, aveva tentato il suicidio durante la prigionia, la prese alquanto male e sfidò in duello Enrico d’Orleans, il quale, poco entusiasta del farsi prendere a spadate, disse che lui, principe di sangue reale, non poteva accettare di incrociare la lame con un uomo di rango inferiore.

Ma Enrico non aveva tenuto conto del pessimo carattere del conte di Torino, Vittorio Emanuele di Savoia-Aosta, che si recò a Parigi per duellare con lui. Il principe d’Orleans non ebbe così più scuse. Lo scontro ebbe luogo nel “Bois de Marèchaux”, a Vaucresson. Il conte di Torino ferì alla spalla e all’addome l’avversario, e vinse il duello dopo 26 minuti. Al suo ritorno in patria venne ricevuto con grandissimi onori dallo zio Umberto I, mentre i giornali dell’epoca ne fecero una sorta di eroe patrio.

L’opinione pubblica francese, però, prese poco sportivamente quella replica in piccolo della disfida di Barletta e trovò il suo ehm eroe vendicatore in Albert Thomègueux, spadaccino svizzero arrogante e permaloso, che lanciò la sua sfida contro il nostro esercito in toto, dicendosi disposto a duellare con chiunque avesse accettato il suo guanto, tanto che fece pubblicare, sul giornale “La Patrie”, una lettera in cui dichiarava di essere “pronto a raccogliere qualunque sfida” e che “dalle 10 alle 11 di ogni giorno sarebbe stato reperibile a Parigi”, via tale, numero tale.

Ahimé Albert ebbe la sfortuna di essere cordialmente antipatico a Eugenio Rubichi, il direttore della Tribuna illustrata, che luciferino, architettò uno scherzo ai suoi dannni. Finse infatti di di accettare lo scontro, andò all’ufficio postale e spedì il telegramma:

“Provocazione accettata da parte mia e da un gruppo italiano. Firmato: Generale Mannaggia La Rocca della nobile schiatta dei Cenci. Roma, Via Quattro Fontane.”

Albert e un bel gruppo di giornalisti francesi ci caddero con tutte le scarpe, tanto che “La Patrie” scrisse che la sfida era stata accettata “da uno dei più valorosi generali italiani”, pensando si trattasse di Enrico Morozzo della Rocca, ministro della guerra, primo aiutante di campo del re, appartenente ad una delle più antiche famiglie dell’aristocrazia piemontese.

Albert, poi, non solo rispose al telegramma, con un

”Ricevo vostro onorato telegramma. Accetto scontro Parigi con Voi. Miei padrini sono Colonnello Lyder e Denis Thomas”

ma spedì i suoi padrini a Roma, per prendere accordi con quelli del fantomatico Generale Mannaggia la Rocca. Quando si scoprì la verità, non solo divenne lo zimbello di tutta Europa, ma perse pure il duello, stavolta vero, con un abile spadaccino napoletano Enrico Casella.

Luigi, in verità, dato che aveva altri grilli per la testa che leggere i giornali, fu informato della vicenda dal buon Trilussa e per festeggiare il suo trionfo, organizzò un’edizione straordinaria del suo corteo, che sfilò lungo Via del Corso, in pieno agosto, sotto una pioggia di applausi e di risate.

Ora Luigi, con il suo spirito allegro e vivace, che dedicava tanto del suo tempo e delle sue energie a Roma, non per tornaconto personale, ma per divertimento suo e degli altri, è il nume ispiratore di tutti coloro che si fanno in quattro per CarnevalEsquilino, nella speranza che questo aiuti a rendere un poco più vivibile il nostro Rione e che rafforzi la consapevolezza che tutti noi, con le nostre peculiarità e differenza, siamo tutti parte di una comunità più grande.

Come scriveva Merton

Quello che faccio viene dunque fatto per gli altri, con loro e da loro: quello che essi fanno è fatto in me, da me e per me. Ma ad ognuno di noi rimane la responsabilità della parte che egli ha nella vita dell’intero corpo.

E quest’anno abbiamo raggiunto un grande risultato: il fiorire di tante iniziative, organizzate da altri, che si sono affiancate e hanno arricchito le nostre…

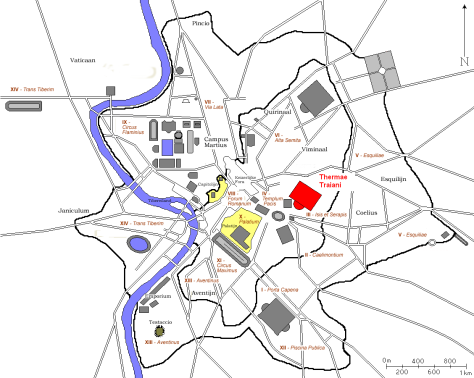

TERME DI TRAIANO E LE SETTE SALE

Sorgente: TERME DI TRAIANO E LE SETTE SALE | romanoimpero.com

Segnaliamo questo interessantissimo articolo apparso sul sito romanoimpero.com, sulle Terme di Traiano, un complesso di edifici di enormi dimensioni che divenne un modello per le costruzioni analoghe successive (Terme di Caracalla, Terme di Diocleziano). Viene spiegata la storia, le particolarità costruttive, la struttura delle terme, il tutto corredato da ricostruzioni grafiche molto accurate e di sicuro effetto. Non mancano numerose fotografie della zona archeologica attuale che vale la pena di essere visitata.

March 5, 2019

Disonestà intellettuale

[image error]

A testimonianza della scarsa onestà intellettuale del blog Roma fa Schifo: i giorni, la giunta Raggi, ha avuto l’idea di utilizzare gli oneri di urbanizzazione legati alla trasformazione dell’ex Cinema Metropolitan di via del Corso, per recuperare due due sale cinematografiche storiche comunali: l’Apollo e l’Airone.

L’Apollo, come sapete, ha il grosso problema della bonifica dell’amianto, che sta ammazzando i cittadini di via Giolitti. L’Airone, invece, è uno dei capolavori del razionalismo italiano, addirittura decorato da Capogrossi, nome che Massimiliano Tonelli, il cuaudillo di Roma Fa schifo e di Artribune dovrebbe conoscere bene.

Roma fa schifo, invece di applaudire all’iniziativa, hanno tirato fuori una polemica assai pretestuosa, accusando l’assessore all’Urbanistica Luca Montuori di finanziare, con il recupero del cinema Airone, il restauro di un’opera del padre Eugenio, tra l’altro grande architetto.

Peccato che, come spesso accade, Roma Fa Schifo, per dirla alla romana, la stia buttando in caciara: il progetto del Cinema Airone è di quel genio di Adalberto Libera. Lo studio Calini e Montuori, invece, progettò l’ isolato di 5 palazzine, che si configura come una struttura a scala di quartiere, che delimita il Cinema. Due cose tra loro correlate, Muntuori e Libera, dovendo lavorare in uno spazio comune, si confrontarono molte volte, ma tra loro differenti…

[image error]

5 marzo 2019 “Festa di Carnevale” al Palazzo del Freddo Fassi

Johan Paul Schor – Il corteo del carro carnevalesco del principe Giovan Battista Borghese per la mascherata del giovedì grasso – 1664

Johan Paul Schor – Il corteo del carro carnevalesco del principe Giovan Battista Borghese per la mascherata del giovedì grasso – 1664

5 marzo 2019 – dalle ore 19,30

Palazzo del Freddo – Fassi

Festa di Carnevale

con il

Coro di Piazza Vittorio

Canti e maschere con il Coro di Piazza Vittorio, piccoli e adulti.

Venite in tenuta carnevalesca che la maschera più “sferzante” sarà premiata!

Palazzo del Freddo di Giovanni Fassi srl

Via Principe Eugenio 65-67 – 00185 Roma

Tel: + 39 06 4464740

March 4, 2019

La Giuditta e Oloferne di Tolosa

[image error]

In questi giorni, sono tornate un auge le polemiche sulla presunta seconda versione della Giuditta e Oloferne del Caravaggio. Per chi non avesse seguito la storia, un famiglia di Tolosa, discendente da un ufficiale napoleonico, a causa di una fastidiosa perdita d’acqua, aveva deciso nel 2014 di ristruttare la soffitta della loro vecchia casa, trovandosi, all’improvviso, nascosto in un’intercapedine, un quadro, di 144 x 173,5 cm, di ottima qualità pittorica: dopo qualche ricerca, salta fuori che potrebbe essere un’opera del Merisi.

Dopo oltre 30 mesi di analisi, nell’aprile 2016 il quadro è dichiarato Trésor nationale dal ministero della cultura francese, che ne impedisce l’esportazione e la vendita. Nel 2016, è esposto a Brera, dove provoca una serie di discussioni, anche esagerate. Nel frattempo, però, Parigi ha cambiato idea, rinunciando alla sua prelazione e il dipinto arriva sul mercato nel dicembre scorso: a giungo quindi il mercante Marc Labarbe lo batterà all’asta.

Sul fatto che questa versione della Giuditta e Oloferne sia autografo del Merisi, non ho le competenze per affermarlo: però, Louis Finson, pittore fiammingo, che aveva studiato a fondo l’arte del Merisi, ne era convinto, tanto da fare false per comprarla, intorno tra il 1606 e il 1607.

In diversi documenti dell’epoca, lo citano, come un Caravaggio di suo proprietà, assieme alla Madonna del Rosario: si tratta di due lettere, indirizzate al duca di Mantova Vincenzo I Gonzaga, del testamento dello stesso Finson, risalente al 1617 e inventario della tenuta di Abraham Vinck, mercante d’arte e suo socio, eseguito ad Anversa nel 1619.

Nella prima lettera al Gonzaga, risalente al 15 settembre dal suo agente e “fiduciario” Ottavio Gentile, che segnala di aver visto in casa di un pittore fiammingo “qualche cose di buone di Michelangelo Caravaggio che ha fatto che qui si venderanno” ; una seconda volta in una lettera del 27 settembre, inviata da Napoli sempre al duca di Mantova dal pittore fiammingo Frans Pourbus, nella Capitale del Viceregno per autenticare i dipinti del principe di Conca, che dice di aver “visto qui doi quadri bellissimi di mano di Michel Angelo da Caravaggio: l’uno è d’un rosartio et era fatto per un’ancona et è grande da 18 palmi et non vogliono manco di 400 ducati; l’altro è un quadro mezzano da camera di mezze figure et è un Oliferno con Giuditta, et non dariano a manco di 300 ducati. Non ho voluto fare alcuna proferta non sapendo l’intentione di Vostra Altezza, me hanno però promesso di non darli via sin tanto che saranno avvisati del piacere di Vostra Altezza”

Finson, tra l’altro, amava tanto Caravaggio, da copiarne diverse opere, come la Maria Maddalena in estasi, il cui originale è stata forse ritrovata nel 2014 in un a collezione privata romana e la Risurrezione, perduta durante il terremoto del 1805 che causò il crollo della chiesa di Sant’Anna dei Lombardi, dove era conservata; per cui non si tirò indietro, quando si trattò di replicare la Giuditta di sua proprietà.

[image error]

Ora, il fatto che Finson fosse Ritornato ad Aix nel 1613, dove eseguì diversi ritratti, ora conservati nei musei di Aix, di Marsiglia ed in collezioni private e pale d’altare per per le principali chiese del Sud della Francia, ha fatto ipotizzare come fosse l’autore anche della versione di Tolosa; ma confrontando lo stile pittorico, tale ipotesi pare poco credibile.

Possiamo poi dire come l’autore, avesse ben presente la tecnica del Caravaggio: la radiografia ne ha evidenziato la straordinaria velocità d’esecuzione, accompagnata da dei ripensamenti per quanto riguarda la mano destra di Oloferne e il volto di Giuditta; in più anche se sembra non mostrare non sono state riscontrate tracce di quelle incisioni sulla preparazione individuate in altre opere di Caravaggio e, in particolare, nei suoi lavori giovanili, tuttavia l’imprimitura sembra essere compatibile con quella usata nel tardo periodo romano e in quello siciliano.

Inoltre, conosceva a menadito i quadri napoletani del Merisi: l’impostazione del drappeggio sullo sfondo ricorda quello del Martirio di Sant’Orsola.

[image error]

La serva di Giuditta è la stessa vecchia che appare nel Sant’Andrea legato alla croce, ispirata, più che a un soggetto reale, alla scultura ellenistica del I secolo della “Vecchia ubriaca”

[image error]

La modella della Giuditta è la stessa, di cui ignoriamo il nome, a differenza di quelle del periodo romano, che appare nelle Sette opere di Misericordia corporale

[image error]

E ruotandolo simmetricamemte, ci sono molte somiglianze, come impostazioni, alle Salomè di Londra e di Madrid

Per cui, nel caso che l’autore non fosse Caravaggio, la mano che dipinse la Giuditta è forse quella di uno suoi primi discepoli partenopei, capace di racchiudere nella sua tela la spiazzante dialettica tra drammatico e grottesco, che rende così spiazzante e moderno il soggirono napoletano del Merisi.

March 3, 2019

Alba Fucens

La mattina del 13 gennaio 1915 la terra tremò ad Albe, il borgo medievale che una volta era il centro dell’antica contea dei Marsi: non rimasero che rovine. I pochi sopravvissuti furono trasferiti in baracche, costruite in fretta e furia, nella zona aia di S. Maria.

Alla fine della guerra, il genio civile decise di costruire una serie di case, dentro le mura romane che delimitavano delle antiche rovine, mai troppo esplorate.

Il nuovo borgo, però, durante la seconda guerra mondiale, ebbe la sua dose di problemi: nel 1943 il feld-maresciallo Kesserling pone il comando della linea Gustav a Massa D’Albe e tra le case costruite da poco fu posta la contraerea. Finita la guerra, con la vittoria degli alleati, venne abrogata la legge imposta da Mussolini che impediva l’emigrazione ed il paese cominciò a spopolarsi.

Nel 1949, furono intrapresi degli scavi tra le vecchie rovine, per capirci qualcosa di più, condotti da un gruppo di lavoro dell’Università di Lovanio, guidato da Fernand De Visscher, il direttore dell’Academia Belgica di Roma, che forono poi continuati dal Centro belga di ricerche archeologiche in Italia diretto da Joseph Mertens e dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Abruzzo.

Così tornò alla luce Alba Fucens, antica colonia romana di diritto latino, fondata forse nel 303 a.C., sotto il consolato di Lucio Genucio e Servio Cornelio, con lo scopo di proteggere la via Tiburtina Valeria dalle scorrerie degli Equi e tenere sotto controllo gli inquieti alleati Marsi; secondo un proverbio latino

per fare un guerriero marsicano sono necessari quattro legionari romani

cosa confermata anche da quanto citato da Appiano d’Alessandria, che scriveva

Nec sine Marsis nec contra Marsos triumphari posse

Per chi non si ricorda cosa fossero le colone di diritto latino, queste erano nuove entità statali, con magistrati locali, autonomia amministrativa e, in alcuni casi, con l’emissione di monete, ma comunque con l’obbligo di fornire, in caso di guerra, l’aiuto richiesto da Roma secondo la formula togatorum, ossia nelle modalità utilizzate con gli alleati più antichi.

Gli abitanti delle colonie latine non erano cives Romani optimo iure, ossia non gedevano della pienezza dei diritti dei cittadini dell’Urbe, ma possedevano lo ius connubii, ossia la possibilità di sposarsi con i romani veri propri, e lo ius commercii secondo i diritti del Nomen Latinum.

La caratteristica di queste colonie erano che, di fronte alla richiesta anche di un singolo colono di essere reintegrato nel precedente stato giuridico di cittadino romano, bastava trasferirsi nell’Urbe e far richiesta di fronte ad un censore, per divenire o tornare ad essere un cittadino romano. Potevano, pertanto, da questo momento in poi dare il proprio voto nelle varie assemblee, anche se solo in un collegio a sorte per volta

Il fatto che Alba Fucens giocasse un ruolo di primaria importanza nelle strategie militari dell’ Italia centrale è confermato dalla deduzione di 6000 coloni , come attesta Tito Livio (IX, 43,25) “Soram atque Albam coloniae deductae. Albam in aequos sex milia colonorum scripta”. Tali coloni, eressero prima le mura che le case, cosa che fu provvidenziale, dato che appena fondata, la città dovette subire un sanguinoso assedio da parte degli Equi.

La presenza di Alba, convinse poi i Marsi a schierarsi con i Romani alla vigilia della battaglia di Sentino, permettendo così la sconfitta della Lega Italica; durante la Seconda guerra punica Alba inizialmente rimase fedele alla madrepatria e, nel 211 a.C., inviò un contingente di 2.000 uomini per soccorrere Roma verso cui si stava dirigendo Annibale, ma in seguito, per una diatriba di natura fiscale, assieme ad altre undici colonie (Ardea, Nepete, Sutrium, Carseoli, Sora, Suessa, Circeii, Setia, Cales, Narnia, Interamna Nahars) entrò in una sorta di sciopero.

Si trasformò successivamente in un posto dove confinare importanti prigionieri di stato,come Siface re di Numidia, Perseo re di Macedonia, Bituito, re degli Arverni. Durante la guerra sociale, nonostante la vicinanza ai Marsi, promotori della rivolta, rimase fedele a Roma, così con la Lex Iulia de civitate latinis et sociis danda, Alba ottenne l’ordinamento municipale e la cittadinanza romana

Nella lotta fra Silla e Mario, la città prese le parti di quest’ultimo. Al termine del conflitto, Silla, per punirla e nel contempo soddisfare le richieste di uno dei suoi luogotenenti, Metello Pio, distribuì ai veterani di quest’ultimo parte del territorio di Alba Fucens. Coinvolta nel conflitto fra Cesare e Pompeo, ospitò una guarnigione di sei coorti agli ordini di Lucio Domizio Enobarbo, del bando pompeiano, poi arresesi alle legioni del conquistatore delle Gallie. Con il parziale prosciugamento del lago del Fucino, la prosperità della città crebbe; l’ultima citazione dell’età antica è di Procopio di Cesarea, che afferma come nel 537 fosse occupata dai bizantini.

Che vedere ad Alba Fucens ? Per prima cosa, le mura, in opera poligonale lunghe circa 3 Km. . Tale cinta era provvista di quattro porte di tipo sceo, poste in corrispondenza dei punti cardinali: a Nord la porta “Follonica”, a Est la porta “di Massa” o “Corfinio”, a Sud la porta “Sud”, a Ovest la porta “Massima”.

La porta scea, sempre per chi non se ne ricordasse, è un’apertura sghemba che presenta il suo lato destro più avanzato e a quota superiore rispetto a quello sinistro; in tal modo, in primo luogo, non si poteva arrivare al suo fornice secondo una direzione perpendicolare, quindi con la massima forza d’urto, ma obliqua e, in più, si sarebbe mostrato il lato del corpo non protetto dallo scudo (che, se si brandisce la spada con la mano destra, si porta con il braccio sinistro proteso in avanti), proprio verso l’avancorpo difensivo; questo permetteva un migliore controllo degli attacchi esterni e, in definitiva, una tattica difensiva più efficace.

Pere accentuare tale effetto, le porte di Alba furono difese anche da una porta e da due bastioni; su uno di questi, sono presenti simboli fallici che dovevano servire ad allontanare le forze malefiche. Oltre alle mura ciclopiche la colonia presentava sul lato sud-est, precisamente sul fianco del Pettorino, un tipo di mura in opus quasi reticolatum fatte risalire all’epoca di Silla.

Ricompresa tra due ordini della cinta muraria sul lato nord, tra le porte Maxima e Follonica, si estende la Terrazza Nord. Vi si accedeva attraverso un criptoportico e presentava un monumento funerario risalente al primo sec. a.C. e dedicato verosimilmente a Scipione Minore. La terrazza aveva con ogni probabilità anche la funzione di campus, il luogo in cui si radunavano e addestravano le milizie cittadine.

Nella centro della città era situato il forum (142 m di lunghezza per 43,50 di larghezza), più grande di quello di Pompei, delimitato nel lato nord dal Comitium, dove avvenivano i dibattiti politici e le discussioni sulla pubblica amministrazione, che si presentava esternamente come una struttura quadrata di m 20 X 20 mentre internamente aveva una struttura circolare con gradinate, e a sud dal diribitorium, il luogo deputato alle votazioni, consistente in un portico dal triplice colonnato.

Portico che si poggiava sulla Basilica, che, larga 53,20 m. e lunga 23,35 m e manteneva la struttura ellenistica a tre navate: ancora si possono notare il tribunal, da dove il magistrato pronunciava le sentenze e i resti dei pitture e pavimenti dell’epoca di Silla. Incastonato tra la basilica e le terme, vi era il Macellum, il mercato coperto dell’epoca, che presenta due fasi costruttive: quella originaria di forma quadrata di cui è possibile vedere ancora quattro locali posti sotto il tribunal della basilica e quella successiva in materiale fittile di forma circolare, posta ad un piano di calpestio più alto rispetto al primo.

Accanto, in questa sorta di zona commerciale della città, vi era la via dei Pilastri, parallela alla Via Valeria, così denominata per la presenza di pilastri in pietra, tre dei quali sono stati rialzati, formanti il porticato di alcune botteghe che s’affacciavano sulla via. Nella seconda bottega si può ancora riconoscere un Thermopolium, o taberna di vini e vivande, fornita di vasca. Oltrepassato il Macellum si giunge al famoso miliario (quello esposto è un calco dell’originale) che dà il nome alla via, nel quale il nome dell’imperatore è attentamente spicconato: era Magnenzio, che subì la damnatio

memoriae, dopo la sconfitta subita da Costanzo II. E’ il cippo che indica in 58 miglia la distanza da Roma. È del 350 a.c. e dimostra appunto che la via Valeria attraversava la città.

A sud del macellum, con entrata lungo la via del Miliaro si estendono le terme. Queste erano provviste di locali sia maschili che femminili e nel corso della loro funzione subirono molti rimaneggiamenti. Oggi possiamo riconoscere solo alcuni locali: piscine, latrine e alcuni locali scaldati con il sistema ad ipocausto, decorate con un mosaico che rappresenta scene marine.

Un’area porticata di 83 metri per 36 ospita il santuario di Ercole,del I sec. a.c., con due colonne che immettono in uno spazio ospitante un altare con la statua di Ercole a banchetto; il pavimento è a mosaico con tessere bianche e nere. La statua che ha dato nome all’edificio, si trova al Museo Archeologico di Chieti. L’accesso è una grande rampa inclinata, il che ha fatto interpretare all’inizio l’edificio non come un santuario, ma come un mercato di pecore

Subito dopo, cominciava il quartiere degli spettacoli, con il teatro, posto lungo il pendio ovest del Pettorino, con un diametro della cavea di 77 metri. Oggi se ne può scorgere solamente la forma perchè nei secoli successivi alla colonia è stato usato come cava di pietra ed è stato quasi totalmente spogliato.

Infine vi era l’anfiteatro, voluto dal prefetto Macrone. Quest’ultimo, condannato da Caligola, per evitare la confisca dei beni decise di suicidarsi, ma prima, per lascito testamentario, fece costruire l’edificio ad Alba Fucens, sua città natale, cosa ricordata da un’iscrizione sull’arco della porta Nord.

L’anfiteatro ha infatti due porte: presenta due porte: una posta a taglio della cinta muraria a Sud, l’altra verso l’interno della città a Nord. Di forma ellissoidale, scavato sul fianco dell’altura di S. Pietro, ha le seguenti dimensioni: asse minore 40 x 69m, asse maggiore 95 x 80m. Sul lato sinistro della porta urbana è stata rinvenuta una villa che ha la particolarità di essere stata tagliata al momento della costruzione dell’anfiteatro. La stessa era decorata da mosaici e affreschi che poi sono stati staccati

March 2, 2019

Il primo giorno di CarnevalEsquilino 4.0

Ieri sera c’è stato il primo evento di CarnevalEsquilino 4.0 da Radici, intimo e allegro, che detto fra noi, mi ha dato l’occasione di rivedere e salutare amici che non incontravo da parecchio tempo…

Tra una suonata, un brindisi, un ballo, un rustico leccese e un canto, mi sono sono tornate in mente, tanti ricordi della mia infanzia. Le festicciole, l’andare mascherato il Martedì Grasso da Fassi, per ricevere in dono un gelato gratis, i dolci che si mangiavano.

Da bambino c’erano le frappe, però me le ricordo assai meno buone di quelle di oggi, le castagnole, assai più rustiche delle attuali, mancava il ripieno e il massimo del lusso era colorarne l’impasto con l’alchermes, il cui rosso, all’epoca, forse derivava ancora dall’estratto di cocciniglia.

Ma il vero principe del Carnevale, ora quasi scomparso, non ne mangio da anni, era il raviolo dolce fritto, ripieno di ricotta. Ogni famiglia dell’Esquilino, aveva il suo segreto, per aromatizzarla: c’è chi l’insaporiva con il cacao, cannella e Caffè Borghetti, chi con polvere di caffè, rigorosamente di Ciamei, cannella e Strega, sospetto che il nostro rione fosse il maggiore consumatore mondiale di tale liquore, chi con cannella e sambuca o Borsci San Marzano, di cui mi è sempre rimasta la curiosità di berne un bicchierino.

A casa mia, si andava sul classico, con cannella e alchermes. Il lunedì, penultimo giorno di Carnevale, si prendeva la spianatora, che di solito la nonna utilizzava per preparare le fettuccine o gli strozzapreti, ci si metteva la farina a fontana, non mi fate domande sulla quantità, che non me la ricordo proprio, al centro ci si metteva le uova, l’olio e lo zucchero, poi si impastava il tutto con forza e impegno, finchè, quasi per magia, quell’intruglio si trasformava in una palla, che veniva messa a riposare, penso una mezz’oretta o poco più. Dopo era il turno del mattarello, per stendere la pasta.

Fatto questo, si riempiva una bella insalatiera di ricotta e si mescolava con l’alchermes, lo zucchero e la cannella, finché non assumeva un bel colore rosa omogeneo.

A seconda degli anni o si usava un bicchiere o una speronella, per tagliare la pasta: nel primo caso, i ravioli sarebbero venuti a mezzaluna, nel secondo quadrati. Qualunque fosse stata la forma, ci si metteva nel mezzo un cucchiaio di ripieno e si chiudevano i bordi con i rebbi di una forchetta.

Finita questa operazione, si friggevano i ravioli, si scolavano sulla carta assorbente, per poi essere cosparsi di zucchero a velo… E dopo che si erano raffreddati, cominciava la gara a chi ne mangiava di più…

Insomma, sto veramente invecchiando…

Alessio Brugnoli's Blog