Alessio Brugnoli's Blog, page 115

March 27, 2019

Ambasciator non porta pena

Così, non si sa bene con quanto reale entusiasmo, Prisco si aggregò all’ambasciata, in cui, sin dall’inizio si rischiò un incidente, causato dalla linguaccia di Bigilas, che come ambasciatore era assai scarso , risolto poi da Massimino, che diede fondo alle sue risorse economiche

Allora, insieme con i barbari abbiamo,prendemmo la strada e raggiungemmo Sardica; un viaggio di tredici giorni da Costantinopoli per un uomo che cammini leggero. Una volta giunti pensammo bene di invitare Edeco, e i barbari che viaggiavano con lui, a cena. Subito dopo, gli abitanti ci diedero pecore e bovini, che abbiamo macellato e quindi preparato il pasto. Nel corso del pasto, così come i barbari elogiavano Attila e l’imperatore, Bigilas disse che non era opportuno confrontare un dio con un uomo, intendendo Attila in quanto uomo e Teodosio in quanto dio. Quindi gli Unni si irritarono, e man mano si scaldarono sempre più, fino ad infuriarsi. Ma noi abbiamo rivolto il discorso ad altre questioni, con aperture amichevoli, ed essi stessi così calmarono il loro spirito; dopo cena, come ci fummo separati, Massimino lusingò Edeco ed Oreste donando loro capi di seta e gemme indiane.”

Doni che pur evitando una poco piacevole rissa, provocarono le rimostranze di Oreste, a quanto pare roso dall’invidia sin da giovane, che chiese spiegazioni sul fatto che lui, romano, a Costantinopoli fosse stato trattato peggio del barbaro Edeco… Ovviamente Massimino e Prisco, ignari del complotto, si arrampicarono sugli specchi. Anche in questo caso, Bigilas mostrò il suo ehm straordinario tatto, che lo aveva reso famoso tra romani e barbari, causando uno dei suoi soliti casini

“In attesa della partenza di Edeco, Oreste disse a Massimino che lo riteneva saggio e più nobile, in quanto egli non aveva mai recato offese, come quelli alla corte imperiale. Infatti loro, disse, dopo aver invitato Edeco ad una festa senza che egli lo sapesse, lo avevano onorato con doni. Questo discorso non aveva senso per noi, perché non sapevamo nulla di ciò che è stato rivelato in precedenza; quindi se ne andò senza averci dato alcuna risposta, sebbene gli avessimo chiesto più volte come e quando egli fosse stato trascurato, ed Edeco fosse stato onorato. Il giorno successivo, mentre proseguivamo il viaggio, riferimmo a Bigilas quello che Oreste aveva detto a noi. Egli rispose che Oreste non sarebbe dovuto essere arrabbiato, solo perché non aveva ricevuto lo stesso trattamento di Edeco, perché egli era un servo e segretario di Attila; ma Edeco, al contrario, era un uomo rinomato in campo militare e, poiché era della razza degli Unni, veniva considerato di gran lunga superiore rispetto ad Oreste. Detto questo, e dopo aver conversato in privato con Edeco, ci riferì poi – ma non so se dicesse la verità o simulasse – che aveva riferito ad Oreste ciò che era stato detto, e solo con difficoltà lo aveva calmato, in quanto era molto contrariato per via di queste questioni”

Dopo una sosta nella malridotta Naissus, una dimostrazione di scarso senso dell’orientamento e la consapevolezza che Attila stava per scatenare una nuova guerra, i nostri eroi giunsero all’accampamento del khan degli Unni.

Giunti a Naissus trovammo la città priva di uomini, dal momento che era stata rasa al suolo dal nemico. Nelle chiese cristiane erano radunate molte persone colpite dalla malattia. Ci arrestammo in un luogo aperto, a breve distanza dal fiume, ed ogni luogo lungo la riva era piena di ossa di quelli uccisi in guerra; quindi giungemmo il giorno dopo presso Agintheus, il comandante delle forze in Illiria, non lontano da Naissus, per annunciare i comandi dell’imperatore e ricevere i fuggitivi. Doveva consegnarne cinque dei diciassette a proposito di cui era stato scritto ad Attila. Conversammo con lui e stabilimmo che avrebbe dovuto consegnare agli Unni i cinque fuggitivi, che inviò con noi, dopo averli trattati gentilmente.”

“Dopo aver passato la notte facemmo il viaggio dalle frontiere al Naissus verso il Danubio ed entrammo in una selva fittamente ombreggiata, in cui il percorso ha molte curve, torsioni e avvolgimenti. Qui, quando il giorno spuntò, il sole che sorge si presentò di fronte a noi, anche se avevamo avuto l’impressione di aver viaggiato verso ovest, con il risultato che coloro che ignoravano la topografia del paese si meravigliarono, supponendo che sicuramente il sole stava andando nella direzione opposta, e stava quindi preannunciando eventi strani e insoliti. Tutto questo a causa della irregolarità del luogo, per cui parte della strada rigira verso est.”

“Dopo questo tratto difficile, giungemmo in una pianura boscosa. I barbari traghettatori ci ricevettero in barche che essi stessi costruiscono, tagliando e scavando gli alberi, e ci traghettarono attraverso il fiume Danubio. Essi non avevano fatto tutti questi preparativi al meglio,ma in realtà eravamo stati ricevuti e traghettati da un gruppo di barbari che ci aveva ricevuto sulla strada, perché Attila era ansioso di attraversare al territorio romano, come per una battuta di caccia. Il re degli Sciti aveva avuto veramente l’intenzione di fare questo, come preparativo per la guerra, con il pretesto che tutti i fuggitivi non era stati riconsegnati.”

“Dopo aver attraversato il Danubio e proceduto con i barbari per circa 70 stadi, ovvero otto miglia, fummo costretti ad aspettare in un determinato luogo, in modo che Edeco e il suo seguito potessero recarsi ad Attila come araldi del nostro arrivo. I barbari che avevano agito come nostre guide rimasero con noi, e nel tardo pomeriggio, quando stavamo per consumare la nostra cena, udimmo il rumore dei cavalli venire verso di noi. Poi due Sciti apparvero e ci ordinarono con decisione di recarci da Attila. In primo luogo chiedemmo loro di rimanere a cena, e loro, scesi da cavallo, vennero trattati bene; poi, il giorno dopo ci guidarono nel nostro cammino.

Ovviamente, non potevano, vista la loro ignoranza sugli usi e costumi unni, i nostri eroi non causare un altro colossale casino, che avrebbe potuto mandare a peripatetiche tutto il viaggio

Verso l’ora nona del giorno, giungemmo alle tende di Attila e vedemmo che ve ne erano molte altre intorno; ma quando stavamo per piantare le nostre tende su una collina, i barbari che si erano uniti a noi ce lo impedirono, in quanto la tenda di Attila era su un terreno più basso. Ponemmo il campo dove sembrava meglio per gli Sciti, quindi Edeco, Oreste e Scottas, e altri uomini scelti scelti tra gli Unni, giunsero e ci chiesero cosa stavamo cercando di guadagnare facendo quell’ambasciata.”

“Noi rimanemmo stupiti dalla richiesta inaspettata, e ci guardavamo l’un l’altro, ma loro continuavano a pretendere da noi una risposta. Rispondemmo quindi che l’imperatore ci aveva dato l’ordine di parlare con Attila, e senza intermediari; ma Scottas, arrabbiandosi, rispose che questo era l’ordine del loro capo per loro, e che egli non sarebbe venuto da noi in proprio.”

“Rispondemmo che questa legge non era mai stato prevista per gli ambasciatori – vale a dire che costoro debbano negoziare con altri le cose per cui sono stati incaricati dell’ambasciata. Inoltre, dicemmo loro che gli Sciti non ignoravano tutto questo, dato avevano già tenuto frequenti ambasciate all’imperatore, ed era giusto ottenere una parità di trattamento, e non aggiungemmo nulla circa l’aspetto economico della nostra ambasciata.”

“Così Scottas ci interruppe e andò da Attila; e quindi di nuovo ritornò senza Edeco. Ci riferirono tutto ciò per cui eravamo venuti come ambasciatori e ci ordinarono, quindi, di ripartire il più presto possibile a meno che non avessimo dell’altro da dire. Rimanemmo ancora più sbigottiti di fronte a queste parole, perché non era facile capire come le questioni stabilite dall’imperatore in segreto, fossero diventate ben note.”

“Considerammo che non vi era alcun vantaggio per la nostra ambasciata in quella risposta, a meno che non avessimo avuto accesso allo stesso Attila. Così dicemmo loro: ‘il dubbio del vostro capo è se veniamo da ambasciatori per trattare delle questioni menzionate dagli Sciti o per altre attività, ma per nessun motivo potremmo discutere di tutto questo con altri uomini.’ Tuttavia ci ordinarono ancora di partircene immediatamente.”

L’impresa sarebbe finita qui e il nostro Prisco, con suo sommo sollievo, sarebbe tornato ai suoi agi a Costantinopoli, sennonché Begilas, che immagino somigliante al buon Filini, se ne uscì con il più classico

Tranquilli, non vi preoccupate, ci penso io ! State in una botte di ferro

Il che provocò scongiuri, invocazione a Giove Pluvio e segni della croce da parte di tutto il gruppo

“Mentre stavamo facendo i preparativi per il viaggio Bigilas venne a lamentarsi con noi a causa della nostra risposta, dicendo che sarebbe stato meglio nascondersi dietro una bugia che tornare senza successo. Disse: ‘Ho conversato con Attila, e dovrei averlo facilmente convinto a mettere da parte le sue divergenze con i romani, da quando sono diventato suo amico durante l’ambasciata con Anatolio.’ Disse tutto questo, e che Edeco era ben disposto verso di lui. Con questo artomento a proposito dell’ambasciata, e di questioni che dovevano essere discusse in ogni caso, cercò di ottenere – sia vero o falso – la possibilità di attuare il piano, secondo quanto era stato deciso contro Attila; anche perché aveva portato con se l’oro che, come aveva detto Edeco, era necessario distribuire tra gli uomini nominati.

Come sempre succede, il diavolo fa le pentole e non i coperchi

Ma senza che lui ne fosse a conoscenza, poiché Edeco o aveva dato una falsa promessa o aveva avuto paura che Oreste riferisse ad Attila quello che aveva detto a noi in Sardica, dopo il banchetto; In ogni caso, egli temeva di venire incolpato per aver conversato con l’imperatore e l’eunuco, e non con Oreste; e così rivelò ad Attila il complotto contro di lui, e la quantità di oro da inviare. E inoltre rivelò anche lo scopo della nostra ambasciata.”

Così il presunto Flagello di Dio invece di scuoiare vivi o impalare i fedifraghi, decise di sopportare con somma pazienza quella banda di scocciatori e di intriganti

“Il nostro bagaglio era già stato caricato sulle bestie da soma, e, non avendo altra scelta,cercammo di iniziare il nostro viaggio di ritorno durante la notte; ma altri barbari ci raggiunsero edissero che Attila ordinava di attendere a causa dell’ora tarda. Nel luogo in cui ci trovavamo, comeho appena esposto, giunsero poi alcuni uomini portandoci un bue e del pesce di fiume mandati daAttila, e così potemmo cenare e poi tornammo a dormire.

March 26, 2019

San Cristoforo, San Macario e San Saba di Montesanto

[image error]

Oggi, nel trattare il tradizionale tema dei santi italo-bizantini, scriverò un post alquanto complicato, dato che non parlerò di una persona, ma di un’intera famiglia di asceti, quella di Cristoforo, di sua moglie Calì e dei figli San Saba il Giovane e Macario di Collesanto.

La loro vita è narrata da due bios, uno dedicato a Cristoforo e Macario, l’altro a Saba il Giovane, entrambi scritti dal patriarca di Gerusalemme Oreste, che li aveva conosciuti in suo viaggio nella Calabria bizantina, in cui da Rhegion si era spinto sino al Mercurion.

Le due bios scritte da Oreste si differenziano, però, molto l’una dall’altra. Mentre la Vita di Saba fa frequenti riferimenti a persone ed avvenimenti storici noti, permettendo così un inquadramento cronologico sicuro del santo, la Vita di Cristoforo e di Macario è priva di connotazioni precise e non offre alcun elemento utile per la datazione.

Ora Cristoforo, il capofamiglia, era di origine siciliana, nato forse intorno al 905 d.C.; proprietario terriero, viveva in un borgo in provincia di Palermo, risalente d’epoca bizantina e cresciuto d’importanza dopo la conquista araba. Si tratta di Collesanto, oggi famoso per il suo museo dedicato alla Targa Florio, all’epoca noto Qal’at as-sirat (“rocca sulla retta via”), citato anche dal geografo arabo Al-Muqaddasi, per i casi della vita, anche lui di Gerusalemme. Idrisi, dopo la conquista normanna, che lo aveva distrutto dopo un lungo assedio, così lo descrive

Rocca sopra un colle scosceso ed elevato poggio, abbonda d’acque ed ha molte terre da seminare, alle quali sovrasta un alto e superbo monte; una volta sorgeavi un castello fortissimo e difendevolissimo [ne’ cui dintorni poteano pascolare] pecore e buoi; ma il ridottato re Ruggiero ha fatto diroccare il castello e tramutar l’abitato nel sito dove è oggi.

Qal’at as-sirat, però, a metà del IX secolo, a quanto risulta dagli scavi archeologici, doveva essere assai prospera: la fonte della sua ricchezza era la fornitura di derrate alimentari alla metropoli di Balarm, in forte espansione. Intorno al 930, Oreste è assai vago sulla cronologia, Cristoforo ebbe una crisi mistica, secondo il bios fu ispirato dalla visione dell’arcangelo Michele, che lo spinse a mollare moglie e figli e a farsi monaco nel famoso monastero basiliano di San Filippo di Agira, il più importante centro di spiritualità italo-greca in Sicilia.

Il fatto che il parentado non lo prendesse a randellate in capo e, al contempo, non morisse di fame, è una riprova delle buone condizioni economiche della famiglia. Inoltre, dato il fatto che nei pressi di Balarm monaci ed ecclesiastici fossero esonerati dal pagamento della jizya, l’equivalente della nostra Irpef e il kharāj la tassa fondiaria, dovute dai dhimmi, potrebbe essere stato un incentivo, come per tanti altri siculo-bizantini, a tonsurarsi. Tra l’altro, nonostante l’elusione fiscale, le autorità musulmane guardavano con favore lo sviluppo del monachesimo basiliano in Sicilia, poiché questo facilitava la messa a reddito delle terre incolte.

In ogni caso, nel monastero Cristoforo dovette avere qualche problema di adattamento, tanto che l’egumeno Niceforo, per toglierselo dalle scatole, lo spinse a restaurare l’eremo di S. Michele in Ktisma, un piccolo eremo in una scomoda grotta. In quel luogo, dimenticato da Dio e dall’Uomo, Cristoforo trovò sia la pace, sia la sua dimensione spirituale.

La fama della sua vita ascetica e della sua santità si diffuse ben presto in tutta la Sicilia, tanto da indurre nel 935 i suoi figli Macario e Saba e numerosi suoi concittadini a seguire il suo esempio e ad abbracciare la vita monastica: se Macario, il più socievole, si trovò bene nel monastero di San Filippo Argira, Saba seguì il padre nell’eremo. Nel 937 Calì, forse stanca di stare sola, decise di imitarli a sua volta, fondando un monastero femminile nella zona di Enna.

Nel 939-940 la sanguinosa campagna militare del comandante fatimide Halil contro i ribelli arabo-berberi siciliani, che porterà poi alla nascita della dinastia Kalbita, causò una grave carestia in Trinacria: per non morire di fame, Cristoforo, con il resto della famiglia, i monaci di San Michele e un nutrito gruppo di amici e parenti, sia cristiani, sia musulmani, decise di emigrare nella Calabria bizantina, sperando nell’ospitalità di alcuni parenti, che vivevano a Caroniti, nei pressi di Nicotera.

Parenti che rischiarono probabilmente un coccolone, quando, invece di quattro persone, se ne trovarono davanti un’ottantina e che diedero rapidamente il benservito ai nuovi arrivati. Per cui, Cristoforo e compagnia presero armi e bagagli, per trasfersi nel Mercurion, dove fondarono la nuova comunità di San Michele, in cui coesistevano due monasteri basiliani, maschile e femminile, guidato da Calì, una ribat comprensiva di moschea e un borgo abitato da coloni di entrambe le religioni. A causa della fama di santità di Cristoforo, delle capacità diplomatiche di Saba e della buona gestione amministrativa di Macario, la comunità crebbe rapidamente, diventando famosa per l’impegno messo nel bonificare e dissodare nuove terre.

Santità, quella di Cristoforo, cosa strana per i santi italo-bizantini, poco legata ai miracoli: ne sono infatti ricordati soltanto due.Avrebbe indotto un orso ad abbandonare l’orto del monastero e avrebbe procurato con le sue preghiere un figlio alla moglie sterile di un personaggio importante di Rossano.

Nel 952, Cristoforo e Macario decisero di recarsi in pellegrinaggio a Roma, lasciando la gestione di San Michele a Saba, il quale dovette però affrontare un grossa grana: a causa della disastrosa campagna del patrizio Malakeinos, le truppe kalbite misero a ferro e fuoco la Calabria. Per evitare problemi, mentre i musulmani in parte tornarono in Sicilia, in parte si trasferirono nei pressi di Rhegion Saba decise con i suoi di migrare in una terra di nessuno, tra il thema bizantino di Lucania e il gastaldato longobardo di Latiniano, fondando un monastero presso un’antica cappella dedicata a san Lorenzo nelle vicinanze del fiume Sinno, nel territorio dell’attuale paese di Episcopia, che nel tempo è diventato il Santuario di Santa Maria del Piano.

[image error]

Ampliato nel XVI sec. e abbellito nel 1639 ad opera della Famiglia dei Marchesi Dalla Porta, fu sede dei monaci Colloritani. Il monastero venne soppresso nel 1750 e, tre anni dopo, passato in beneficio al “Regio Ospitale o sia Reclusorio de’ Poveri” di Napoli, in seguito venne acquistato dalla Famiglia Iannibelli e poi passò alla Famiglia Donadio.

Abbandonato per anni, è stato per più di un secolo una masseria, è stato di recente restaurato, con la cappella che conserva un importante ciclo di affreschi rinascimentali del sec. XVI sul tema del Diluvio Universale attribuiti al pittore Todisco da Abriola, un pulpito del 1004, una balaustra cinquecentesca in legno ed un pregevole soffitto ligneo a cassettoni con decorazioni floreali.

Particolare è la festa di Santa Maria del Piano, in cui si svolge il gioco della falce, durante il quale alcuni uomini con un falcetto di legno in una mano e un mazzo di spighe in un’altra, mimano un’azione rituale.

Sul suo significato sono state raccolte due versioni; una relativa al ritrovamento, da parte dei mietitori, dell’effigie miracolosa della Madonna all’interno di una quercia posta nelle vicinanze del santuario; l’altra relativa ad un episodio del XIX secolo allorché i mietitori insorti, mentre stavano per assediare i membri della locale famiglia baronale, furono dissuasi dal commettere un’azione delittuosa, dal Parroco, che recava in processione, l’Immagine della Madonna.

Tornando ai nostri eroi Cristoforo e Macario, al ritorno da Roma, presero di buon grado la decisione di Saba, trasferendosi nel monastero di San Lorenzo, dove Cristoforo, probabilmente intorno al 985 morì, seguito subito dopo dalla moglie Calì, lasciando la gestione della comunità monastica ai figli Macario e Saba, che a turno alternarono la vita eremitica a quella comunitaria. Entrambi furono poi impegnati in un’instancabile attività di fondazione di comunità monastiche e luoghi di culto in numerose aree dell’Italia meridionale e mantennero legami con altre figure oggetto di venerazione nel mondo italo-greco: nel 984 assistettero, per esempio, al trapasso di s. Luca di Demenna.

Se l’attività di Macario si svolse tra il Latiniano e il Mercurion, Saba fu invece, suo malgrado, un gran viaggiatore. In corrispondenza della spedizione antisaracena di Ottone II (981-82), il catepano d’Italia Romano, gli chiese di intercedere presso l’imperatore per scongiurare una sua invasione in Calabria, che sarebbe stata motivata da sommosse delle popolazioni latinofone del Catepanato contro il governo bizantino. Tale missione diplomatica sarebbe databile alla prima metà del 981. Durante il viaggio il monaco fu però costretto dagli attacchi dei saraceni a rifugiarsi ad Amalfi, dove fondò un cenobio

Dovette tornare in Calabria per prendersi cura degli anziani genitori, ma, una volta spirati questi ultimi, riprese le sue peregrinazioni che lo condussero a Lagonegro, località in cui costituì un monastero dedicato all’apostolo Filippo. Successivamente ulteriori attacchi lo spinsero a trasferirsi nel territorio di Salerno, dove con i suoi discepoli diede vita a un’altra comunità religiosa.

Quando era ormai in età avanzata, infatti, sia il principe di Salerno sia il duca di Amalfi Mansone chiesero la sua intercessione presso la corte di Ottone III e di sua madre Teofano per ottenere la liberazione dei loro figli, presi in ostaggio da Ottone II durante la precedente campagna. A questo scopo Saba si recò due volte a Roma, dove il giovane imperatore si era trasferito, per conto dei due regnanti, conseguendo in ambedue i casi la liberazione degli ostaggi, grazie all’aiuto del vescovo di Piacenza Giovanni Filagato, anch’egli di origine italogreca

Nel corso della seconda missione, tuttavia, Saba morì a Roma, nel monastero di San Cesario, probabilmente nel 995. Monastero, quello di San Cesario, che tra l’altro ha una storia affascinante: nasce infatti come oratorio, dedicato al martire di Terracina, nel palazzo imperiale del Palatino, ai tempi di Valentiniano III, quando l’imperatore vi fece trasportare le sue reliquie nella Domus Augustana, l’ala “privata” del palazzo fatto costruire da Domiziano, in modo da avere un sostituto cristiano del genius Augusti.

[image error]

A riprova di questo, l’oratorio fu realizzato nell’ambiente destinato a larario – ossia la parte della casa riservato al culto domestico, costituita da un sacrario o da un’edicola, dove vi erano anche le immagini degli antenati; in più, vi era la consuetudine di conservarvi i ritratti imperiali inviati da Costantinopoli, per celebrare l’ascesa del nuovo basileus.

Nell’Ottavo secolo, a valle della secessione del Ducato Romano, l’oratorio fu preservato dal monastero basiliano, che continuò ad esistere sino a fine Trecento, dove morì il nostro Saba, le cui spoglie miracolose furono venerate dalla stessa imperatrice Teofano. Così il fratello Macario gli successe nella direzione dei nei numerosi conventi disseminati nelle eparchie del Mercurion e del Latiniano.

Oreste rende testimonianza alla prudenza con cui governò, alla sua profonda umiltà e, soprattutto, alla sua grande purezza, per cui “etsi in carne degeret, veluti totus spiritualis et absque corpore esse videbatur”. A queste virtù univa l’esercizio di quell’eccessivo rigorismo corporale, che caratterizzava i monaci italo-greci del tempo. Macario dieci anni il fratello, cioè il 16 dicembre del 1005.

March 25, 2019

Polemiche sulla Poster Art a Piazza Vittorio

Come molti sanno, nell’ultimo anno Piazza Vittorio sta diventando uno dei luoghi simbolo della poster art, ospitando molte opere di artisti come Pino Volpino e il Collettivo Qwerty.

Anche se non c’entro nulla con tale fenomeno, mi fa molto piacere e quando posso, cerco di dargli un poco di visibilità, pubblicando le foto delle loro opere sui vari gruppi social dell’Esquilino, sia perché lo ritengo un modo per combattere il brutto che avvelena il nostro Rione, sia perché i messaggio contenuti nelle loro opere, ci aiuta a riflettere su cosa stiamo diventando e a rimettere in discussione i nostri pregiudizi e le nostre ipocrisie.

Non l’avessi mai fatto: una minoranza mi ha accusato di essere complice di un reato e di favorire il degrado. Nonostante qualche polemica di troppo, in cui sono stato anche bloccato da chi a quanto pare non ha argomenti per sostenere un confronto razionale, è nata una discussione molto interessante.

Gli argomenti di chi considera gli interventi della poster art una forma di degrado sono essenzialmente tre:

Non è Arte;

Viola la Legge;

Viola le regole della civile convivenza, cosa diversa dal punto precedente, perchè fa riferimento non alla norma giuridica, ma alla cosiddetta ragione naturale.

Nel dibattito, ho provato a rispondere punto per punto. Di seguito, tento di sintetizzare le mie argomentazioni

Non è Arte

Concetto che di fatto può essere parafrasato in

“Non lo riconosco come Arte, perché non mi piace e non lo capisco”,

giudizio anche rispettabile, ma su cui non si può basare nessun discorso generale, dato che il gusto e l’esperienza di ogni individuo appartengono alla sfera della soggettività e per di più variano nello Spazio e nel Tempo.

Proviamo quindi a fare un discorso più ampio, sia dal punto gnoseologico, sia da quello formalistico-legale.

Dal punto di vista gnoseologico, adottiamo una vecchia e trita definizione, in fondo risale al buon vecchio Aristotele, che però ha il vantaggio di essere semplice da contestualizzare

Arte è ciò che muove da un sentimento e smuove un sentimento, realizzando un sinolo tra forma e contenuto

[image error]

Nel nostro caso specifico, la poster art all’Esquilino è mossa da un sentimento, una profonda passione civile, sicuramente smuove in sentimento, due giorni di polemiche su Facebook ne sono testimonianza, hanno una forma estetica e contenuto: ad esempio, la Venere delle Monnezza di Pino Volpino, oltre a criticare la latitanza dell’AMA dai portici di Piazza Vittorio, è una citazione postmoderna, piena di ironia, della Venere degli Stracci di Pistoletto, in cui l’Arte Povera, perde lo status d’avanguardia per essere a sua volta storicizzata e ridotta a oggette di dissacrazione e citazione.

Dal punto formalistico legale, abbiamo ahimè una definzione tanto brutta quanto tautologica, ma che purtroppo serve per sviscerare il punto successivo.

E’ Arte ciò che è realizzato da coloro che sono riconosciuti come Artisti ed è identificata come tale da terze parti autorevoli, che la rendono oggetto di studi e pubblicazioni

Ora, che Pino Volpino e il Collettivo Qwerty siano riconosciuti come artisti è indubbio, come il fatto che le loro realizzazioni siano oggetto di studi, articoli, pubblicazioni e recensioni. Per cui, per la giurisprudenza, i loro interventi a Piazza Vittorio rientrano senza dubbio alcuno nell’ambito delle opere d’arte

Viola la Legge

Ammesso che sia vero, di quale Legge si sta parlando ? Fino al 1956, si poteva fare riferimento all’articolo 663 del Codice Penale, che comprendeva anche l’affissione abusiva, ma essendo stato all’epoca depenalizzato, non si parlerebbe di reato, ma di infrazione amministrativa; se gli artisti fossero presi in fragrante nell’affiggere i loro manifesti, sarebbero soggetti al massimo a una multa da euro 51 ad euro 309. Ma essendo i loro interventi opere d’arte e non comunicazioni pubblicitarie, non sarebbero neppure oggetto di una multa.

Neppure si potrebbe fare riferimento, all’articolo 635 del Codice Penale, dato che la poster art di certo non

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia

o

distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui:

1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all’esercizio di un culto, o su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici

Perchè essendo opere d’arte, al massimo valorizzano quanto presente ed essendo la poster art effimera, certo non deteriora o rende inservibile pietra, intonaco e mattoni

Non violando la legge dello Stato, passiamo ad esaminare i regolamenti locali. La disposizione attuativa dell’area Unesco a Roma, quella che vieterebbe di decorare le serrande dei negozi, non parla della poster art, semplicemente perché nel 2007, nessuno si era posto il problema. Inoltre, nell’Urbe, a differenza di Torino e di Firenze, non esistono regolamenti urbani dedicati alla street art e derivati.

Per cui, se non esistono le norme, queste non possono essere violate. In più parlando di opere d’arte, per cui in teoria, dovrebbe essere garantito lro diritto all’integrità d che consente all’autore di opporsi “a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell’opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione” (art. 20 Legge n. 633/41). In linea puramente teorica e paradossale, gli artisti potrebbero invece denunciare chi, sia un troppo zelante retakers, sia un condomino brontolone, strappa o deturpa le loro creazioni.

Viola le regole della civile convivenza

Qui il discorso è meno tecnico e più filosofico. Gli interventi di poster art sono visti, da alcuni, come imposizioni di una visione estetica ed etica a chi non la gradisce: per fare un esempio concreto, il Collettivo Qwerty non potrebbe affiggere le loro opere a favore del salvataggio dei migranti in mare, perché ciò offenderebbe la sensibilità di chi li vorrebbe vedere tutti affogati.

Però se la Street Art, nelle sue varie forme, è un bene comune, se un artista la mette a disposizione della Collettività, ciò non viola la libertà di nessuno, perché il singolo che non la gradisce e non vuole usufruirne, non è obbligato a farlo: in termini concreti, se non voglio vedere un’opera di Pino Volpino, posso sempre girarmi dall’altra parte o dire che non mi piace, senza timori di sanzioni.

Al contrario, chi la distrugge, per un suo arbitrio, impedisce a chi vorrebbe il contrario, di usufruirne. Per cui chi viola un diritto, quello del “pieno sviluppo della persona umana” non è chi crea, ma chi distrugge…

Insomma, in fondo, Pino Volpino e il Collettivo Qwerty,con le loro opere, hanno ottenuto la loro vittoria, sui pochi che nel Rione li disprezzano: ci hanno costretto a riflettere e a discutere, alla faccia degli uomini vuoti…

March 24, 2019

Festeggiando il Nowrūz all’Esquilino

Caratteristica dell’Esquilino è quella di essere area di frontiere, con tutte le sfumature e le permeabilità che la contraddistingue, tra due visioni del mondo differenti: di chi è prigioniero delle sua presunta area di confort ed entra in crisi per la minima infrazione al suo ordine borghese, come un’opera di poster art sulla colonna del portico di Piazza Vittorio…

Dall’altra, invece, chi guarda con curiosità al nuovo e al diverso, pronto a rimettersi in discussione e apprendere all’altro.

E oggi, questa parte dell’Esquilino si è riunita nei giardini di Carlo Felice, per celebrare il Nowrūz, il capodanno persiano. Per chi non lo sapesse in Iran, tra i Curdi e in Afghanistan vige in calendario diverso da quello gregoriano, la cui ultima ricalibratura, effettuata da una commissione di scienziati della quale faceva parte Omar Khayyam, cioè uno dei maggiori matematici, astronomi e poeti del suo, durante il regno del sultano selgiuchide Jalāl ad-Din Malik Shah Seljuqi.

Commissione che, tra l’altro, fece un ottimo lavoro, dato che questo calendario risulta essere assai più accurato del nostro: mentre il calendario gregoriano presenta un errore di un giorno ogni 3.226 anni, il calendario persiano necessita una correzione ogni 141.000 anni. Esso infatti individua gli anni bisestili (anni di 366 giorni) con un sofisticato procedimento di intercalazione; inoltre fissa l’inizio dell’anno in un fenomeno naturale, il verificarsi dell’equinozio di primavera da osservare di anno in anno con rilevamenti astronomici.

Inizio dell’anno che è appunto il Nowrūz, la cui invenzione, nella tradizione mitologica iraniana, risale al tempo di Yima, il primo re-sacerdote, che perse la sua immortalità a causa del peccato. Come racconta Mircea Eliade, Yima, per favorire un suo amico in una causa di successione, cominciò a mentire: per questo fu punito dagli dei, rendendo infelici le generazioni future.

Così veniva descritta la sua età dell’oro

In quel tempo gli uomini e gli animali non morivano, la siccità non torturava le piante e gli alimenti erano inesauribili sotto il dente che li divora. Non c’era vento freddo né vento caldo, né malattia né invidia, né sonno né veglia; e nemmeno la vecchiaia, perché i padri e i figli restavano adolescenti, non sfiorati dal tempo, dalle rughe, dalle passioni e dalle fatiche – eternamente immobili nel fiore dei loro quindici anni. sotto il segno di Yima trascorsero novecento primavere: il mondo era così gremito di uomini, cani, piccolo e grande bestiame e fuochi rossi ed ardenti, che non vi era più posto per nessuna creatura. Yima si avanzò nel cammino del sole e pregò l’angelo della terra. Schiacciò la terra col suo sigillo d’oro, la forò con la spada; e per tre volte il globo si allargò, ogni volta di un terzo, fino a contenere la moltitudine crescente degli uomini e degli animali.

Zoroastro, prese questa festività pagana e la dedicò ad Ahura Mazdā; da quel momento in poi, divenne la principale festa per gli Achemenidi, i Parti e i Sasanidi, in cui il sovrano concedeva udienza pubblica, avveniva l’amnistia dei prigionieri e, come il nostro Natale, ci si scambiavano i doni.

Nonostante l’avvvento dell’Islam, questa festa, pur non avendo una valenza religiosa, continuò ad essere celebrata; in particolare i festeggiano questa festa, che chiamano “Sultan Nevruz”, in quanto credono che in questa data il profeta Muhammad, che la pace sia con lui, abbia ricevuto da Allah l’ordine di diffondere a tutti il suo messaggio, inoltre per i sufi è il giorno in cui il mondo cominciò a girare per volontà divina

Detto questo, che cosa si fa in questo periodo ? I festeggiamenti cominciano con il Khane Tekani, letteralmente “scuotere la casa”, dodici giorni prima l’equivalente delle nostre grandi pulizie di primavera, in cui ogni famiglia si dedica alla pulizia della casa e alla sua decorazioni con fiori, in particolare giacinti e tulipani, alla visita a parenti ed amici e all’acquisto dei nuovo vestiti.

Qualche giorno prima del Nowruz, tra le strade iraniane, potreste incontrare uomini vestiti di rosso e con la faccia coperta di fuliggine. Sono gli Haji Firuz, araldi precursori dell’anno nuovo. Cantano, danzano e annunciano che il Nowruz è in arrivo. Gli Haji Firooz sono gli amici di Zio Nowruz (Amu Nowruz), l’equivalente di Babbo Natale nella cultura persiana. Come lui, infatti, è un signore anziano con la barba bianca che distribuisce doni e buona fortuna alla gente.

L’ultimo mercoledì dell’anno si celebra invece una festa di ascendenza zoroastriana, lo Chahârshanbe Sûrî, la festa del fuoco. Durante la notte del Chahârshanbe Sûrî è tradizione uscire nelle strade ed appiccare piccoli e grandi falò, sui quali i giovani uomini saltano cantando i versi tradizionali Zardî-ye man az to, sorkhî-ye to az man, letteralmente “il mio colore giallo a te, il tuo colore rosso a me”, che simbolicamente significa “la mia debolezza (giallo) a te, la tua forza (rosso) a me”. Esistono molte altre tradizioni collegate al Chahârshanbe Sûrî; una di esse vuole che in questa notte gli spiriti dei morti possano tornare a far visita ai loro discendenti vivi, altre tradizioni prevedono la rottura di alcune anfore di terracotta, in un auspicio di buona fortuna (Kûzeh Shekastân), e il Gereh-goshâ’î: l’atto di fare un nodo a un angolo di un fazzoletto e successivamente chiedere a qualcuno di scioglierlo, altro atto simbolico beneaugurante.

Ciò che rappresenta meglio il Nowruz è la tradizione delle Haft Sin (che in farsi significa “le sette S”), che indicano un modo per apparecchiare la tavola in maniera simbolica. Il sette, infatti, è un numero sacro e simboleggia i sette arcangeli con l’aiuto dei quali, quasi tremila anni fa, Zarathustra ha fondato la sua religione, cosa che di riffe e di raffe, simbologia che, grazie alla mediazione di Pitagora, è stata recepita anche in Occidente.

L’Haft Sin porta agli abitanti della casa fortuna, salute, prosperità, purezza spirituale e lunga vita; nella decorazione della tavola sono presenti fiori, il libro sacro seguito dalla famiglia, la bandiera tricolore persiana, Verde Bianco e Rosso in orizzontale (patria, fede, rosso sangue versato dagli eroi). Non mancano mai le candele accese, una ciotola di acqua a simboleggiare la trasparenza della vita e una foglia sull’acqua per la caducità della vita, lo specchio per essere visibili come siamo.

In particolare, le sette S consistono nel:

sabzeh – chicchi di lenticchie, orzo o frumento, germogliati (sabzeh) a simboleggiare la rinascita

samanu – un impasto di orzo germogliato e tostato, a simboleggiare l’abbondanza

senjed – frutti secchi di oleastro, è legante, a simboleggiare l’amore

sîr – aglio, a simboleggiare la salute

sîb – mele, scrupolosamente rosse, a simboleggiare la bellezza

somaq – bacche di Sommacco, a simboleggiare l’asprezza della vita

serkeh – aceto, a simboleggiare la pazienza e la saggezza.

Dato che i festeggiamenti durano dodici giorni, che succede nel tredicesimo ? Come da noi, sempre per l’influenza, che troppo spesso sottovalutiamo, di Zoroastro nel definire il nostro universo spirituale, il tredici è un numero sfortunato. Per cui, per esorcizzarlo, si organizzano picnic fuori porta (Sizdah Bedar, il giorno in cui ci sono queste scampagnate, significa esattamente “sbarazzarsi del tredicesimo”). In questo giorno molte ragazze intrecciano tra loro i fili di Sabzeh, prima di buttare il piatto, per esprimere il desiderio di sposarsi prima del successivo Sizdah Bedar!

Oggi, nei giardini di via Carlo Felice, abbiamo condiviso molte di queste esperienze: abbiamo viaggiato con la fantasia, grazie a tanti racconti, nel Tempo e nello Spazio, scoprendo tante cose sul Medio Oriente. Abbiamo condiviso pasti e bevande, imparato a fare gli aquiloni e scoperto antiche leggende afghane, su fabbri che, tessendo e colorando bandiere, sconfiggono mostri e tiranni. E abbronzati, siamo tornati a casa, più ricchi nel nostro spirito.

March 23, 2019

Pani c’a meusa

[image error]

Cosa è il gusto acquisito ? Secondo i sociologi e gli antropologi, con questo termine si intende un alimento o una bevanda che è improbabile possa essere apprezzata da una persona che non abbia avuto con esso un’esposizione sostanziale e durevole negli anni. E questo a causa di numerosi fattori, tra cui l’aspetto, gli odori, il sapore, l’origine, e così via: tutti elementi che, per varie ragioni, sono considerati “tabù” da altre culture. Rovesciando la definizione, si potrebbe dire che “gusti acquisiti” siano tutti quei cibi che troviamo “normali” solo perché ci siamo abituati a mangiarli – e, alla lunga, perfino ad apprezzarli – fin da bambini.

Uno gusto acquisito, per noi romani, sono le frattaglie: in altre parti d’Italia e d’Europa viene visto con molta perplessità il nostro amore per la coratella, per la pagliata, la trippa e la coda alla vaccinara. Ad esempio, una volta, un tizio fiorentino che conoscevo, assai fighetto e pieno di sè, in una cena di lavoro da Checco er Carrettiere a Trastevere, ebbe praticamente un attacco di panico davanti a un piatto di succulenta coda alla vaccinara.

Era un cencio e continuava a ripetere

“Oddio non ce la faccio. Ma che schifo. Come fate a mangiarla, con tutti quei nervetti”.

mentre i romani presenti se la godevano con sommo gusto e piacere. Non lo condanno assolutamente, anzi. Di certo, sarei andato anche io in tilt dinanzi all’hakarl, lo squalo marcio islandese o il suri peruviano, la larva di un coleottero che vive nelle palme. L’uovo centenario, no, perché l’ho mangiato all’Esquilino, anche se, a dire il vero, non è che mi faccia impazzire.

Il tutto per dire che l’abitudine romana ad avere a che fare con le frattaglie, ci facilita quando ci confrontiamo con piatti simili, come il lampredotto fiorentino, che mangio con sommo gusto, o il palermitano pani c’a meusa.

Per chi non lo conoscesse, questo piatto di street food, consiste in un panino morbido (vastella), superiormente spolverato di sesamo, che viene imbottito con pezzetti di milza, polmone e, talvolta, trachea (scannaruzzatu in dialetto) di vitello. Questi vengono prima bolliti interi e, una volta cotti, tagliati a fettine sottili e soffritti a lungo nella sugna (lo strutto). Il panino può essere integrato con caciocavallo grattugiato o ricotta (in questo caso si dice maritatu, ossia sposato, accompagnato da qualcos’altro), con limone o pepe oppure semplice (schettu, ossia senza nient’altro).

Può sembrare strano, ma il pani c’a meusa, a differenza di tanti piatti tradizionali di Balarm, non è di origine araba, ma ebraica. I loro macellai, che operavano tra San Cataldo e la zona dove sorgerà Palazzo Sant’Elia, non potendo percepire denaro per il proprio lavoro, a causa della loro fede religiosa, trattenevano come ricompensa le interiora del vitello: budella, polmone, milza e cuore. Tra queste frattaglie non c’era il fegato, perché aveva un valore economico maggiore e veniva venduto separatamente.

Per cui, i nostri eroi si posero il problema di cosa fare con le frattaglie: un giorno si accorsero che i cristiani, erano soliti mangiare le interiora degli animali, accompagnandoli con formaggio o ricotta, ispirati da questa usanza, idearono questo panino. Dopo che Ferdinando d’Aragona e Isabella la Cattolica ebbero la demenziale idea di cacciare tutti gli ebrei dai loro domini, l’usanza rimase, grazie ai mevusari, gli ambulanti cristiani che cominciarono, nei vari mercati di Palermo, a preparare tale pietanza.

Caratteristico è il loro armamentario, costituito da una pentola inclinata, con strutto bollente nella parte bassa, mentre in alto attendono le fettine di interiora e unaa forchetta a due denti serve per estrarre le fettine fritte dal grasso di cottura e infilarle nel panino. Dopo tutte queste chiacchiere, dopo possiamo assaggiarlo a Palermo ? Alcuno nomi sono ricorrenti, come l’Antica Focacceria San Francesco, sempre se abbiate la pazienza di subirvi tutta la fila, a via Alessandro Paternostro 58, da Ninu ‘u ballerinu, a in Corso Finocchiaro Aprile 76/78, poco distante dal Tribunale di Palermo, che riesce veramente, l’ho visto con i miei occhi, a preparare un ottimo panino in meno di 10 secondi e il leggendario Nni Francu ‘U Vastiddaru, in in Corso Vittorio Emanuele 102.

Per chi vuole conoscere un pezzo di storia palermitana, consiglio una visita alla bancarella di Rocky Basile, che si sposta tra il mercato della Vucciria e Corso Vittorio Emanuele. Il nonno di Rocky durante un viaggio in Cina, rimase colpito dalla bellezza della città di Shanghai tanto che, al suo ritorno apri’ la Trattoria Shanghai dove era solito mangiare il pittore Renato Guttuso, e proprio in uno di quegli incontri, la famiglia Basile racconta di aver chiesto al pittore di poter fare qualcosa per la Vucciria e così prese spunto per dipingere quello che ancora oggi è uno dei più grandi capolavori di pittura ,il quadro La Vucciria. Rocky, per chi come il sottoscritto ama la televisione spazzatura, è stato protagonista di una puntata del noto programma “Unti e Bisunti” di Chef Rubio dove i due si sfidarono a suon di panini, gara che terminò’ con un pareggio.

Altro luogo consigliabile è Dal 1943 Pani ca meusa Porta Carbone, in Via Cala 62, proprio di fronte al Porto di Palermo, friggitoria che gode della fama di preparare il pani c’a meusa più farcito della città e in cui, oltre alla classica mafalda, il panino intrecciato con semi di sesamo, si può scegliere anche la foccaccia o un generico pane. In ogni caso, Porta Carbone merita una visita per la visto delle barche e del mare.

E dopo una giornata sulla spiaggia di Mondello, ci si può godere una sosta alla friggitoria dei Fratelli Testaverde, in Via Lorenzo Iandolino 8, dove si può assaggiare anche il pane cunzato, altra pietanza tipica locale, un panino farcito con olio extravergine d’oliva, alici sott’olio, un pizzico di pepe e l’immancabile Ragusano.

23 marzo 2019 “Capodanno Persiano” all’Acquario Romano

Inizio alle ore 19.00 con i saluti del Presidente dell’ordine degli Architetti di Roma e Provincia

spettacolo teatrale del regista iraniano, Ali Shams

Concerto di musica tradizionale persiana a cura dell orchestra Toranj

Rinfresco con degustazione di piatti della cucina persiana e italiana

March 22, 2019

Casa Romuli

[image error]

Come molti sanno, la culla di Roma è il Colle Palatino, altro 50 metri sul livello del mare, che nell’epoca arcaica era suddiviso in tre zone distinte tra loro: il Palatium vero situato sulla sommità centrale, il Cermalus situato sul versante che degrada verso il Foro Boario, l’isola Tiberina e il Tevere, e la Velia che era protesa verso il colle Esquilino, al quale era unito da una appendice, una altura, chiamata Fagutal.

Proprio sul Cermalus, veniva conservata, ai tempi dell’antica Roma, una capanna monolocale tipica dell’età del ferro, con il tetto di paglia e pareti di canne e fango, come sono riprodotte in miniatura nelle caratteristiche urne funerarie della cosiddetta cultura laziale. Capanna che nonostante sia stata danneggiata nei secoli da tempeste e incendi, fu sempre restaurata con cura, riproducendo la forma originale.

Sappiamo ad esempio, che andò a fuoco nel 38 a.C. per la distrazione di un Pontefice nel 12 a.C., per la morte di Marco Vipsanio Agrippa, braccio destro del primo imperatore romano, Augusto (in carica dal 30 a.C. al 14 d.C.). In questa occasione, la casa sembra sia stata incendiata da alcuni corvi che fanno cadere pezzi di carne che brucia, ancora una volta strappati da un altare, sul tetto di paglia.

Quale è il motivo di tale rispetto ? Secondo una tradizione annalistica, questa era la Casa Romuli, la capanna del fondatore di Roma. Dico alcune, per una tradizione alternativa, sostiene fosse posta sul Campidoglio, presso il tempio di Giove o Curia Calabra. Ora la Curia Calabra non ha nulla a che vedere con Reggio, Catanzaro e Cosenza: era infatti il templum utilizzato per l’osservazione rituale della luna nuova nella Roma antica, che prende forse il nome dal verbo “Calibrare” in riferimento al posizionamento della luna rispetto alle stelle e ai riferimenti della volta celeste Varrone, De lingua latina 6.27; Macrobius, Saturnalia 1.15.10–19.

Come detto altre volte, il calendario originale dell’antica Roma era lunare: per cui era compito dei capi tribù dell’epoca e dei primi re, che raggruppavano il potere politico e religioso, nel giorno delle calende avvistare dalla Curia Calabra il sorgere della luna nuova, per dare il via al ciclo del Tempo ordinario, convocando il popolo in assemblea nei comitia calata, la più antica assemblea presente nel diritto romano, e garantire l’ordine cosmico tramite una res divina.

Oltre a questa dimensione sacrale, chi poneva sul Campidoglio, invece che sul Palatino, la Casa Romuli, si rifaceva al parallelocon la casa del sabino Tito Tazio, che secondo la tradizione regnò con Romolo e la cui dimora a detta di Plutarco e Solino doveva trovarsi sull’Arx, dove fu poi edificato il tempio di Giunone Moneta.

Così questa ambiguità interpretativa perdurò sino all’età di Costantino, quando Gaio Giulio Solino definì la capanna del Cermalus tugurium Faustuli, attribuendola a Faustolo, il porcaro di Amulio che trovò i gemelli Romolo e Remo e li crebbe assieme alla moglie Acca Laurentia. In ogni caso, la capanna veniva considerata una reliquia dei primordi della città…

Cosa dice l’archeologia ? Dagli scavi, che cominciati nel 1946, proseguono sino a oggi, risulta la presenza di una grande capanna ovale, sorretta all’interno da quattro pali, risalente al IX secolo a.C. e che viene abitata per una sessantina d’anni, per poi essere abbandonata. Tra il 775 e il 750 a.C. , il periodo che coincide con il culmine del processo di sinecismo che farà nascere Roma, il luogo muta d’aspetto. I resti della prima capanna sono abbattuti e rasati e al suo posto viene costruita una sorta d’area sacra, che si estende sino al ciglio della scalae Caci, in modo da essere collegata, simbolicamente e fisicamente al Lupercal, il santuario dedicato a Fauno, uno degli antenati sacri dei latini, in cui secondo la tradizione si fermò la cesta con Romolo e Remo.

Area costituita dalla capanna che sarà ricordata come Casa Romuli, da un’altra articolata in due ambienti, uno rettangolare, che fungeva da vestibolo e uno tondeggiante, una cavità rettangolare scavata nel terreno e un’ara lavorata nel tufo, il tutto circondato da un recinto, che divideva lo spazio sacro da quello profano.

La Casa Romuli era quindi la dimora del re sacerdote, che viveva accanto a un sacrario dedicato alla divinità tribale, i cui riti comprendevano sia una dimensione pubblica, da celebrarsi sulla cima del Cermalus e che era connessa con sacrifici compiuti sull’ara e con la consacrazione delle primizie cue avveniva nellafossa, e una misterica, che si svolgeva nelle viscere della terra, nella grotta del Lupercal, che, viste le caratteristiche della relativa festa nell’età storica, doveva riferirsi a una dimensione sciamanica, in cui i giovani si identificavano con l’animale totemico della tribù, il lupo.

E il fatto che che tale santuario fosse stato costruito sul luogo delle capanne abbandonate, poteva essere connessa alla necessità di sfruttare l’unico spazio libero del villaggio, oppure testimoniare la volontà di volersi ricollegare in qualche modo a un antenato mitico, da cui trovava origine la gens del re sacrale.

March 21, 2019

Anna Comnena e Boemondo d’Altavilla

Il Tempo, nel suo scorrere perpetuo e irresistibile, trascina via con sé tutte le cose create, e le sprofonda negli abissi dell’oscurità, siano esse azioni di nessun conto o, al contrario, azioni grandi e degne di essere celebrate, e pertanto, come dice il grande poeta tragico, “porta alla luce ciò che era nascosto e avvolge nell’oscurità ciò che è manifesto [Sofocle]”. Ma il racconto dell’indagine storiografica è un valido argine contro il fluire del tempo, e in certo modo costituisce un ostacolo al suo flusso irresistibile, e afferrando con una salda presa quante più cose galleggiano sulla sua superficie, impedisce che scivolino via e si perdano nell’abisso dell’Oblio.

Così comincia l’Alessiade di Anna Comnena, in cui in cui la principessa porfirogenita, tanto colta, quanto ambiziosa e incline all’intrigo, racconta la biografia del padre Alessio Comneno, dal regno di Romano IV Diogene alla sua morte. La nascita di quest’opera è figlia proprio della sua fame di potere: dopo avere tentato convincere il padre, sul letto di morte, a diseredare il fratello Giovanni, per fare salire sul soglio imperiale il marito Niceforo, nel 1118 Anna organizzò un tentativo di colpo di stato, condannato anche dal suo consorte.

In questa occasione, Anna esclamò

La Natura ha sbagliato i nostri sessi: avrebbe dovuto essere lui la donna.

Scoperto il complotto contro il nuovo sovrano, Anna perse le sue proprietà e la dignità di membro della famiglia imperiale, ma ebbe risparmiata la vita grazie a un generoso atto di clemenza di suo fratello l’imperatore, che la spedì in un convento. Così, dato che si annoiava, la porfirogenita cominciò a dedicarsi alla storiografia.

Una dei brani più belli della sua opera, non è dedicato a un basileus o a un patriarca, ma, paradossalmente, a uno dei tremendi nemici di Bisanzio, l’inquieto e indomabile Boemondo d’Altavilla:lo incontrò per la prima volta nel 1097, quando lei aveva 14 anni e ne restò affascinata, rendendo la sua figura eterna con le seguenti parole.

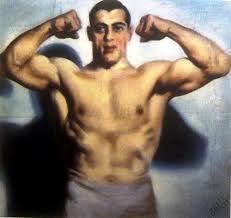

Ora Boemondo era uno, per dirla in breve, di cui non s’era visto prima uguale nella terra dei Romani, fosse barbaro o Greco (perché egli, agli occhi dello spettatore, era una meraviglia, e la sua reputazione era terrorizzante). Lasciate che io descriva l’aspetto del barbaro più accuratamente: egli era tanto alto di statura che sopravanzava il più alto di quasi un cubito, sottile di vita e di fianchi, con spalle ampie, torace possente e braccia poderose. Nel complesso il fisico non era né troppo magro né troppo sovrappeso, ma perfettamente proporzionato e, si potrebbe dire, costruito conformemente ai canoni di Policleto…

La sua pelle in tutto il corpo era bianchissima, e in volto il bianco era temperato dal rosso. I suoi capelli erano biondastri, ma egli non li teneva sciolti fino alla vita come quelli di altri barbari, visto che l’uomo non era smodatamente vanitoso per la sua capigliatura e la tagliava corta all’altezza delle orecchie. Che la sua barba fosse rossiccia, o d’un altro colore che non saprei descrivere, il rasoio vi era passato con grande accuratezza, sì da lasciare il volto più levigato del gesso… I suoi occhi azzurri indicavano spirito elevato e dignità; e il suo naso e le narici ispiravano liberamente; il suo torace corrispondeva alle sue narici e queste narici… all’ampiezza del suo torace.

Poiché attraverso le sue narici la natura aveva dato libero passaggio all’elevato spirito che gli traboccava dal cuore. Un indiscutibile fascino emanava da quest’uomo ma esso era parzialmente contrassegnato da un’aria di terribilità… Era così fatto di intelligenza e corporeità che coraggio e passione innalzavano le loro creste nel suo intimo ed entrambi lo rendevano incline alla guerra. Il suo ingegno era multiforme, scaltro e capace di trovare una via di fuga in ogni emergenza. Nella conversazione era ben informato e le risposte che dava erano fortemente inconfutabili. Quest’uomo del tutto simile all’Imperatore per valore e carattere, era inferiore a lui solo per fortuna, eloquenza e per qualche altro dono di natura.

21 marzo -17 giugno 2019 “Giacomo Balla – dal Futurismo astratto al Futurismo iconico” al Palazzo Merulana

Palazzo Merulana

Mostra

Giacomo Balla. Dal Futurismo astratto al Futurismo iconico

Palazzo Merulana presenta Giacomo Balla. Dal Futurismo astratto al Futurismo iconico, una mostra curata da Fabio Benzi e incentrata sul famoso dipinto Primo Carnera del 1933.

Un’opera eccezionale della produzione del Maestro futurista. Dipinta sui due lati, con da una parte Vaprofumo del 1926, un soggetto tipicamente futurista che fu esposto nel 1928 alla mostra personale che Balla tenne agli Amatori e Cultori di Roma e che rappresenta appieno il giocoso sistema sinestetico del futurismo balliano dell’epoca: le forme chiare, i colori tenui, metallici e dorati, intendono evocare l’impressione olfattiva che si sprigiona da un flacone di profumo; la curiosa sagoma “bucata” del quadro rappresenta con le due aperture in alto le narici che percepiscono l’odore.

info@palazzomerulana.it+ 39 06 39967800

March 20, 2019

Intrighi a Bisanzio

Di riffe o di raffe, sia per l’Impero aveva altri pensieri in testa, sia per la pazienza di Attila, la pace durò sino al 449, quando il Khan degli Unni fece notare a Costantinopoli come il precedente trattato non fosse onorato da parte sua, perché una parte dei sui sudditi non intendeva evacuare la zona a sud del Danubio larga cinque giorni di viaggio, secondo le condizioni del trattato.

Il problema è Teodosio II non era più sotto l’influenza di Ciro di Panopoli, poeta, filosofo e politico pagano:fu il primo prefetto ad emanare i suoi editti in greco, e fu protagonista di un programma di edificazione che fu il più imponente dai tempi di Costantino I, con l’introduzione dell’illuminazione pubblica, il restauro di edifici abbandonati e l’edificazione di una chiesa alla Madonna Theotókos, in una zona che dalla chiesa prese poi il nome. Con l’assistenza della coppia imperiale promosse l’ingrandimento del piccolo centro di studi della capitale voluto da Costantino: pur ammettendo l’insegnamento sia del greco che del latino, istituì cinque “cattedre” di greco e solo tre di latino.

Ciro era propenso a un compromesso con gli unni, considerando un ragionevole tributo molto più economico di una sanguinosa guerra. Tuttavia il suo potere provocò l’invidia dell’eununco Crisafio, che complottò per causarne la caduta. Ciro salvò la testa convertendosi al Cristianesimo, ma Crisafio riuscì a farlo nominare vescovo di una città in Frigia, la cui popolazione aveva linciato i quattro precedenti prelati. Così racconta la vicenda Prisco, che aveva in antipatia i burocrati che rifiutavano le sue tangenti.

A questo riguardo la corte a Costantinopoli cadde sotto la sinistra influenza di Zstommas Chrysaphius. Prima di questi, un uomo ancor più influente aveva tenuto un grandepotere a corte. Era Cyrus, un pagano, poeta ed amico di Eudocia, [che fu] console unico. Cyrus emerse, a Costantinopoli, come prefetto del pretorio e prefetto della città. Aveva l’abitudine di uscire, come prefetto del pretorio, con la carrozza dei prefetti e tornare seduto sulla carrozza del prefetto della città, perché controllava le due sedi ben quattro volte, ed era completamente incorruttibile. Fece anche in modo che le luci venissero accese la sera nei negozi, e durante la notte. Le fazioni dell’Ippodromo lo acclamavano tutto il giorno, gridando: “Costantino fondò, Ciro ha restaurato.” L’imperatore, tuttavia, lo aveva in antipatia, proprio perché la popolazione gridava queste cose, e, dopo aver confiscato i suoi beni, lo sollevò dal suo incarico, lo fece sacerdote, e lo mandò come vescovo di Smirne, in Asia

Attila, convinto che la politica di Teodosio II fosse invariata, mandò un’ambasciata a Costantinopoli, che per i paradossi della storia, fu guidata da due personaggi che avranno un ruolo fondamentale nel dramma della caduta dell’Impero d’Occidente: Flavio Oreste, il padre di Romolo Augustolo, ed Edeco, il padre del suo acerrimo nemico Odoacre.

L’impero allora corse un grave grave pericolo, fino a quando, dopo questa nuova incursione degli Unni – nell’anno del consolato di Calepio e Flavio Ardaburio il giovane – , un ambasciatore romano di nome Anatolio, condusse nuovi negoziati con Attila all’inizio dell’anno seguente; le ambasciate portarono ad un nuovo trattato con cui i fuggitivi Unni sarebbero stati rimpatriati, e alcune terre, per una estensione di cinque giorni di viaggio lungo la riva interna del Danubio, vennero loro cedute. Lo stesso anno il barbaro Edeco venne di nuovo inviato in qualità di ambasciatore; si trattava di uno Scita che aveva combattuto durante la guerra dell’anno precedente; insieme con lui era Oreste, che era un romano della terra di Pannonia, sul fiume Saus,un paese che allora era soggetto ai barbari a seguito del trattato stipulato con Ezio, il grande generale dei Romani d’occidente.”

Crisafio, era convinto di come un omicidio fosse acnora più economico di un tributo: per cui, con Edeco, cominciò a organizzare una congiura nei confronti di Attila

“Questo Edeco, giunto alla corte imperiale, consegnò le lettere mandate da Attila, nelle quali egli accusava i Romani riguardo alla questione dei fuggitivi. Per rappresaglia Attila minacciava di ricorrere alle armi, se i romani non non si fossero piegati alla sua volontà, e se non avesse cessato di arare la terra da loro occupata nel corso della guerra. Egli sosteneva che la lunghezza di questo territorio, che si trovava a valle sul Danubio, [andava] dalla terra del Pannoni fino a Novae in Tracia, per una distanza di 300 miglia, che equivale alla marcia di cinque giorni, e che la città mercato non si sarebbe dovuta trovare in Illiria sulla riva del Danubio, come un tempo, ma a Naissus, che, dopo che era stata devastata da lui, fu posta come frontiera tra le terre degli Sciti e dei Romani; trovandosi [alla distanza] di cinque giorni di viaggio dal Danubio, per un uomo senza alcun ostacolo. Egli diede l’ordine che venissero inviati da lui, per discutere i punti controversi, non solo gli ambasciatori consueti, ma anche i maggiorenti con rango consolare. Se si fosse esitato ad inviare questi uomini, minacciò di giungere fino a Sardica per riceverli. Quando queste lettere furono approntate per l’imperatore, Edeco partì con Bigilas, l’interprete che aveva tradotto, parola per parola, le richieste che Attila aveva formulato.”

“Quando Edeco giunse al palazzo, gli fu chiesto di tenere un’incontro con Chrysaphius, il ciambellano dell’imperatore, uomo dall’enorme potere, e si meravigliò per lo splendore delle stanze reali. Quando la conversazione del barbaro con Chrysaphius iniziò, Bigilas, l’interprete, riferì che Edeco lodava il palazzo e ammirava la loro ricchezza. Chrysaphius rispose che Edeco sarebbe potuto anche essere il signore di una casa dal tetto d’oro e di enorme ricchezza, se non avesse tenuto in conto le questioni degli Sciti, e avesse abbracciato le ragioni dei romani. L’altro rispose che non sarebbe stato giusto, per il servo di un altro imperatore, per fare questo senza il permesso del suo signore. Poi l’eunuco chiese se l’ammissione alla presenza di Attila fosse stata facile, per lui, e se avesse qualche autorità tra gli Sciti.In risposta Edeco disse di essere un amico intimo di Attila, e che gli era stata affidata la sua guardia del corpo, insieme con gli altri uomini scelti per questo compito. Nei giorni specificati, disse, ciascuno di essi, a sua volta, custodisce Attila con le armi. L’eunuco rispose che se avesse ricevuto i giuramenti, avrebbe fatto proposte molto importanti e vantaggiose, ma che la calma sarebbe stata essenziale per questo. Avrebbero parlato di questo, se fosse venuto a cena con lui, senza Oreste e i suoi altri colleghi inviati.”

“Edeco, impegnatosi in tal senso, si recò così ad una festa nella residenza dell’eunuco. Si strinsero la mano destra, scambiarono giuramenti tra loro attraverso Bigilas l’interprete, e l’eunuco promise che avrebbe parlato al fine di non danneggiare Edeco, ma a suo grande vantaggio, e Edeco promise che non avrebbe riferito le proposte che gli sarebbero state rivolte. Allora l’eunuco suggerìa Edeco che, se dopo aver attraversato nuovamente la Scizia, egli avesse ucciso Attila e fosse tornato dai Romani, avrebbe avuto una vita felice e di grande ricchezza. Edeco acconsentì ma disse che avrebbe avuto bisogno di denaro per l’azione, non molto, ma cinquanta libbre d’oro da distribuire alla guardia sotto il suo comando, in modo che questa avrebbe potuto collaborare con lui nell’azione. Quando l’eunuco ebbe promesso di dargli immediatamente l’oro, il barbaro propose di essere inviato [ufficialmente] per parlare con Attila circa l’ambasciata, e che Bigilas dovevaessere inviato con lui per ricevere le risposte di Attila sui fuggitivi. Attraverso Bigilas, proseguì, si sarebbe potuto stabilire in che modo sarebbe stato inviato il suo oro; infatti Attila avrebbe discusso la questione in maniera confidenziale, come [con] gli altri ambasciatori, e per chi gli avesse recato quei doni e tutto quel denaro che avrebbe dovuto ricevere dai Romani, non sarebbe stato possibile nascondere l’oro facendo affidamento su quelli in cammino con lui.”

“Sembrò che l’eunuco avesse parlato in maniera sensata, e che avesse accettato il consiglio del barbaro che, quindi, si congedò dopo la cena, e dopo aver accettato il piano dell’imperatore. Quest’ultimo convocò allora Martialus, il maestro degli uffici, e gli riferì degli accordi presi con il barbaro. Per questi affari egli aveva fiducia nei pareri di questo ufficiale, che per il suo lavoro era a conoscenza di tutti i piani dell’imperatore, dal momento che sotto di lui erano organizzati i messaggeri, gli interpreti, e i soldati della guardia del corpo imperiale. Per coloro che avevano formulato questo piano sembravano dunque buone notizie, le proposte per l’invio non solo di Bigilas, ma anche di Massimino come ambasciatori ad Attila.”

Così, per questi intrighi, Prisco fu trascinato nel viaggio presso la corte di Attila

Quando Chrysaphius, l’eunuco, ebbe consigliato ad Edeco di uccidere Attila,sembrò più saggio all’imperatore Teodosio e al maestro di uffici, Martialus, che stavano formulando i piani riguardanti le proposte, di inviare non solo Bigilas, ma anche Massimino come ambasciatori ad Attila. Quindi ordinarono a Bigilas di fare tutto ciò che Edeco ritenesse più utile,con il pretesto di intraprendere il compito di interprete, ed a Massimino, che non sapeva nulla di quanto progettato da loro, di consegnare le lettere dell’imperatore. Era stato disposto, per il bene degli uomini che svolgevano l’ambasciata, che Bigilas sarebbe stato l’interprete, e che Massimino fosse in posizione più alta rispetto a Bigilas, in quanto uomo di stirpe illustre e consigliere dell’imperatore nelle questioni più importanti. Inoltre venne ribadito che non sarebbe stato consentito, ad un uomo che aveva causato la rottura della tregua, di attraversare il territorio dei Romani. L’imperatore poi aggiunse: “Io vi ho mandato diciassette fuggitivi in aggiunta a quelli già riconsegnati, dal momento che non ve ne sono altri”. Queste erano le parole contenute nelle lettere.Ordinò poi a Massimino di parlare faccia a faccia con Attila, in modo che quest’ultimo non fosse spinto a richiedere che ambasciatori di rango più elevato venissero inviati presso di lui. Infatti non ci si era mai comportati in tal modo, nel caso dei suoi antenati o di altri sovrani della Scizia, ma piuttosto ogni soldato poteva recare un’ambasciata come messaggero. Ed inoltre per la risoluzione di tutte le altre questioni oggetto della controversia sembrò meglio,per i Romani, incaricare Onegesius, perché, dal momento che Sardica era stata distrutta, non sarebbe stato possibile per Attila incontrarsi in quella città con un [altro] uomo di rango consolare.”“Massimino, con le sue preghiere, mi convinse a partecipare a questa ambasciata con lui

Alessio Brugnoli's Blog