Francesca Matteoni's Blog, page 16

April 17, 2016

In giro: Santomoro, Serrantona, Ponzano

Madonna delle Sette Spade o dei Sette Dolori, Cassero

Madonna delle Sette Spade o dei Sette Dolori, Cassero

Dalla Riola, vista su Valdibure

Dalla Riola, vista su Valdibure Serrantona

Serrantona Ponzano con panchina deserta

Ponzano con panchina deserta verso casa

verso casa

Published on April 17, 2016 09:56

April 12, 2016

Folletti e A pietre rovesciate

Oggi esce su Nazione Indiana la mia recensione al romanzo di Mauro Tetti, A pietre rovesciate, appena pubblicato da Tunué. La si può leggere

QUI

.

Mentre su 404FileNotFound continua il Sublime Simposio del Potere (2) con i miei folletti!

Li trovate QUI .

Mentre su 404FileNotFound continua il Sublime Simposio del Potere (2) con i miei folletti!

Li trovate QUI .

Published on April 12, 2016 06:03

April 1, 2016

Il Sentiero dei Tarocchi. Comprendere se stessi e la nostra relazione con il mondo attraverso 78 porte magiche.

A cura di Cecilia Lattari e Francesca Matteoni

8 Lezioni da mercoledì 6 aprile a mercoledì 1 giugno.Presso Santomoro (Pistoia). Massimo partecipanti: 10 persone.Indispensabile prenotare.Costo complessivo: 150 euro.Orario: 21-23/23.30

Prima parte a cura di Cecilia e Francesca

Mercoledì 6 aprile - Arcani MaggioriMercoledì 13 aprile - Arcani MinoriMercoledì 20 aprile - Come tenere un diario sui tarocchiMercoledì 27 aprile – Metodi di lettura

Seconda parte

Mercoledì 4 maggio Tarocchi e Incantesimi (Francesca)Mercoledì 11 maggio Tarocchi e Erbe (Cecilia)Mercoledì 25 maggio Carte Amuleto (Cecilia)Mercoledì 1 giugno Tarocchi e Oracoli (Francesca)

L'EVENTO SU FACEBOOK

Descrizione

Lavorare con i tarocchi è un modo di esplorare il mondo e noi stesse attraverso simboli e immagini che ci colpiscono di volta in volta per la loro strana familiarità o per le inquietudini e le piccole verità sepolte che sanno riportare a galla. Significa divenire insieme il Mago e la Sacerdotessa della nostra vita, apprezzare perfino il crollo della Torre come di tutte le nostre convinzioni e riconoscere la buona Stella che ci accompagna. Abbiamo pensato a un percorso intuitivo e di scoperta di sé che parta dai 78 glifi per raggiungere la voce e la saggezza delle erbe che crescono accanto a noi o svelare la magia nascosta in ognuno, creando un incantesimo personale. Chiunque è il benvenuto e non è richiesta nessuna conoscenza pregressa – solo un po’ di curiosità!

Cecilia Lattari è erborista, laureata all’università di Bologna, ed attrice, diplomata alla Scuola di Teatro Alessandra Galante Garrone. Parla con le piante (e a volte le rispondono) e non esce mai di casa senza un mazzo di Tarocchi in borsa. Vive sulle montagne pistoiesi con il suo uomo, tre cani e un orto disordinato. Francesca Matteoni è poetessa, scrittrice, ricercatrice in storia moderna e folklore. Ha vissuto molto in Inghilterra, dove ogni tanto va a ricaricarsi. Racconta fiabe e insegna corsi di storia e filosofia rinascimentale presso le università americane di Firenze. Colleziona tutto e vive con i suoi gatti sulle colline pistoiesi. Questo è il suo ripostiglio: http://orso-polare.blogspot.com

Published on April 01, 2016 09:15

March 28, 2016

Un paese lontano come la salute *

(questo mio scritto è apparso sul primo numero cartaceo de Lo Snodo, rivista di Arci Pistoia, pubblicato a marzo).

Janet Frame, a Londra, lungo il Tamigi, direiSono da sempre convinta che ci avviciniamo a certe storie quando ne abbiamo bisogno. Allora funzionano come specchi che rimandano la più inusuale delle immagini – un volto, una forma di salvezza che ci corrisponde. Tra i molti libri per cui questo è vero, penso alle opere di Janet Frame, scrittrice neozelandese che grazie al suo talento evitò la lobotomia. Alla soglia dei trent’anni era sopravvissuta a una diagnosi errata di schizofrenia, all’internamento in una struttura manicomiale e a centinaia di elettroshock. Nei suoi racconti un immaginario fiabesco dà voce e dignità agli eventi tragici della sua vicenda, che è infine quella di un essere umano sincero fino al punto di essere ritenuto folle, i cui comportamenti si allontanano da quanto si ritiene comunemente accettabile, la cui fragilità è troppo esposta, i cui traumi e i precoci lutti familiari non sono né rimossi né nascosti, la cui timidezza impedisce la comunicazione con gli adulti, non affatto riconosciuti come simili. Ma le parole gridano quando l’oppresso in noi è così poderoso da renderci la pelle trasparente, risplendere e spaventare gli altri. Per questo a volte non si possono dire e occorre scriverle, occorre un altro mondo, un paese lontano in cui viaggiare e trovare il reale, non esserne sconfitti, diventarne parte. Da bambina la Frame aveva scritto in un diario: “loro credono che diventerò un’insegnante, ma io diventerò un poeta”. Quanto inappropriata come professione e per una donna negli Anni Trenta, poi! Eppure fu proprio questa vocazione, accolta e difesa, che dopo averle provocato l’esilio le fornì il riscatto. Dicono i versi di Rainer Maria Rilke da cui Un angelo alla mia tavola, il romanzo autobiografico, prende il titolo:

Janet Frame, a Londra, lungo il Tamigi, direiSono da sempre convinta che ci avviciniamo a certe storie quando ne abbiamo bisogno. Allora funzionano come specchi che rimandano la più inusuale delle immagini – un volto, una forma di salvezza che ci corrisponde. Tra i molti libri per cui questo è vero, penso alle opere di Janet Frame, scrittrice neozelandese che grazie al suo talento evitò la lobotomia. Alla soglia dei trent’anni era sopravvissuta a una diagnosi errata di schizofrenia, all’internamento in una struttura manicomiale e a centinaia di elettroshock. Nei suoi racconti un immaginario fiabesco dà voce e dignità agli eventi tragici della sua vicenda, che è infine quella di un essere umano sincero fino al punto di essere ritenuto folle, i cui comportamenti si allontanano da quanto si ritiene comunemente accettabile, la cui fragilità è troppo esposta, i cui traumi e i precoci lutti familiari non sono né rimossi né nascosti, la cui timidezza impedisce la comunicazione con gli adulti, non affatto riconosciuti come simili. Ma le parole gridano quando l’oppresso in noi è così poderoso da renderci la pelle trasparente, risplendere e spaventare gli altri. Per questo a volte non si possono dire e occorre scriverle, occorre un altro mondo, un paese lontano in cui viaggiare e trovare il reale, non esserne sconfitti, diventarne parte. Da bambina la Frame aveva scritto in un diario: “loro credono che diventerò un’insegnante, ma io diventerò un poeta”. Quanto inappropriata come professione e per una donna negli Anni Trenta, poi! Eppure fu proprio questa vocazione, accolta e difesa, che dopo averle provocato l’esilio le fornì il riscatto. Dicono i versi di Rainer Maria Rilke da cui Un angelo alla mia tavola, il romanzo autobiografico, prende il titolo:

Resta dove sei, non ti muovere

Se all'improvviso un angelo si siede alla tua tavola Cancella piano le poche grinze Della tovaglia sotto il tuo pane.

Offri i tuoi pochi bocconicosì che lui possa assaggiarlie portare alle sue labbra pureun semplice bicchiere di tutti i tuoi giorni.

L’angelo che arriva inatteso è, nel caso della Frame, l’arte poetica, la vera vita che già per Virginia Woolf risiedeva solo in quanto evocato dalla scrittura; ma più profondamente e in modo universale, l’angelo, che non tutti riconoscono, è l’essenza, quell’autenticità che fino alla fine si manifesta, fino alla fine mette in atto il processo di conoscenza di sé. Ci vuole audacia per stare sull’orlo di un pozzo, guardare dentro sbilanciandosi, portare fuori nella terra dei vivi l’esperienza che risiede laggiù, il buio che misura la luce. Forse la follia non è che questo: una perdita di equilibrio, una caduta là dentro. Ma mi chiedo se chi nemmeno getta un’occhiata sia davvero più sano. Prendi la penna e impara a guardare, scriveva Amelia Rosselli, il più grande poeta del secondo novecento italiano, che per la sua follia morì suicida. Oppure prendi la scrittura e usala perché anche i muti parlino.

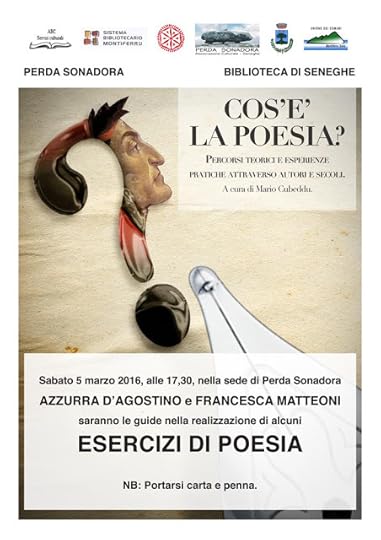

Nel mese di dicembre ho condotto insieme ad Azzurra D’Agostino, poeta di Porretta Terme, un laboratorio di poesia in un centro territoriale cui fanno capo alcune case famiglia della provincia di Oristano. Il gruppo con cui abbiamo lavorato era composto di circa venti persone fra operatori e degenti psichiatrici di età compresa fra i venti e i cinquant’anni, individui la cui condizione li relega ai margini delle logiche sociali più in voga. Ciò che diviene molto chiaro in questa situazione è che non si ha nulla da insegnare, si porge solo uno strumento, una possibilità a un altro individuo di esporsi con coraggio. Noi non sappiamo le loro storie. Ma nel semplice gesto dello scrivere una poesia in sardo, un verso sul mare o su un animale amato, nasce la fiducia che ci sia qualcuno dall’altra parte capace di ascoltare, qualcuno che vuole vedere come sia in fondo una linea arbitraria quella che circoscrive la norma, e come talvolta chi non ha paura – perfino di crollare – sia chi resta sotto, chi chiede nel silenzio, chi con la sua nudità non è affatto migliore, ma disarma, ribalta in un attimo ogni idea sull’utile e il disutile. Ho pensato a Janet Frame che poté scrivere e quindi fu salva. All’affidarsi a qualcosa o qualcuno che ci dia voce in un gesto davvero fraterno. Alle frontiere effimere che non ci mettono al sicuro, alla grande paura che ci intima di vedere come siamo – per dirla con il poeta romagnolo Nino Pedretti, La paura, la paura che viene/ ma il cuore la tiene/come gli occhi dove passa la luna. Una luna di invenzioni e inganni, che vaga sui normali e sui pazzi, ci fa tutti minuscoli, uguali.

* Il titolo è tratto da un verso di Tulipani, una poesia di Sylvia Plath.

Riferimenti bibliografici

Janet Frame, Un angelo alla mia tavola, Torino: Einaudi, 1997Nino Pedretti, Al Vòusi e altre poesie in dialetto romagnolo, Torino: Einaudi, 2007Sylvia Plath, Opere, Milano: Mondadori, 2002Amelia Rosselli, L’opera poetica, Milano: Mondadori, 2012L’ultimo libro di Azzurra D’Agostino è Quando piove ho visto le rane, Livorno: “Premio Ciampi”, Valigie Rosse 2015.

L’ultima pubblicazione dove sono presenti poesie per bambini di Azzurra D’Agostino e Francesca Matteoni è l’antologia Scacciapensieri. Poesia che colora i giorni neri, Mille Gru, 2015.

Janet Frame, a Londra, lungo il Tamigi, direiSono da sempre convinta che ci avviciniamo a certe storie quando ne abbiamo bisogno. Allora funzionano come specchi che rimandano la più inusuale delle immagini – un volto, una forma di salvezza che ci corrisponde. Tra i molti libri per cui questo è vero, penso alle opere di Janet Frame, scrittrice neozelandese che grazie al suo talento evitò la lobotomia. Alla soglia dei trent’anni era sopravvissuta a una diagnosi errata di schizofrenia, all’internamento in una struttura manicomiale e a centinaia di elettroshock. Nei suoi racconti un immaginario fiabesco dà voce e dignità agli eventi tragici della sua vicenda, che è infine quella di un essere umano sincero fino al punto di essere ritenuto folle, i cui comportamenti si allontanano da quanto si ritiene comunemente accettabile, la cui fragilità è troppo esposta, i cui traumi e i precoci lutti familiari non sono né rimossi né nascosti, la cui timidezza impedisce la comunicazione con gli adulti, non affatto riconosciuti come simili. Ma le parole gridano quando l’oppresso in noi è così poderoso da renderci la pelle trasparente, risplendere e spaventare gli altri. Per questo a volte non si possono dire e occorre scriverle, occorre un altro mondo, un paese lontano in cui viaggiare e trovare il reale, non esserne sconfitti, diventarne parte. Da bambina la Frame aveva scritto in un diario: “loro credono che diventerò un’insegnante, ma io diventerò un poeta”. Quanto inappropriata come professione e per una donna negli Anni Trenta, poi! Eppure fu proprio questa vocazione, accolta e difesa, che dopo averle provocato l’esilio le fornì il riscatto. Dicono i versi di Rainer Maria Rilke da cui Un angelo alla mia tavola, il romanzo autobiografico, prende il titolo:

Janet Frame, a Londra, lungo il Tamigi, direiSono da sempre convinta che ci avviciniamo a certe storie quando ne abbiamo bisogno. Allora funzionano come specchi che rimandano la più inusuale delle immagini – un volto, una forma di salvezza che ci corrisponde. Tra i molti libri per cui questo è vero, penso alle opere di Janet Frame, scrittrice neozelandese che grazie al suo talento evitò la lobotomia. Alla soglia dei trent’anni era sopravvissuta a una diagnosi errata di schizofrenia, all’internamento in una struttura manicomiale e a centinaia di elettroshock. Nei suoi racconti un immaginario fiabesco dà voce e dignità agli eventi tragici della sua vicenda, che è infine quella di un essere umano sincero fino al punto di essere ritenuto folle, i cui comportamenti si allontanano da quanto si ritiene comunemente accettabile, la cui fragilità è troppo esposta, i cui traumi e i precoci lutti familiari non sono né rimossi né nascosti, la cui timidezza impedisce la comunicazione con gli adulti, non affatto riconosciuti come simili. Ma le parole gridano quando l’oppresso in noi è così poderoso da renderci la pelle trasparente, risplendere e spaventare gli altri. Per questo a volte non si possono dire e occorre scriverle, occorre un altro mondo, un paese lontano in cui viaggiare e trovare il reale, non esserne sconfitti, diventarne parte. Da bambina la Frame aveva scritto in un diario: “loro credono che diventerò un’insegnante, ma io diventerò un poeta”. Quanto inappropriata come professione e per una donna negli Anni Trenta, poi! Eppure fu proprio questa vocazione, accolta e difesa, che dopo averle provocato l’esilio le fornì il riscatto. Dicono i versi di Rainer Maria Rilke da cui Un angelo alla mia tavola, il romanzo autobiografico, prende il titolo:Resta dove sei, non ti muovere

Se all'improvviso un angelo si siede alla tua tavola Cancella piano le poche grinze Della tovaglia sotto il tuo pane.

Offri i tuoi pochi bocconicosì che lui possa assaggiarlie portare alle sue labbra pureun semplice bicchiere di tutti i tuoi giorni.

L’angelo che arriva inatteso è, nel caso della Frame, l’arte poetica, la vera vita che già per Virginia Woolf risiedeva solo in quanto evocato dalla scrittura; ma più profondamente e in modo universale, l’angelo, che non tutti riconoscono, è l’essenza, quell’autenticità che fino alla fine si manifesta, fino alla fine mette in atto il processo di conoscenza di sé. Ci vuole audacia per stare sull’orlo di un pozzo, guardare dentro sbilanciandosi, portare fuori nella terra dei vivi l’esperienza che risiede laggiù, il buio che misura la luce. Forse la follia non è che questo: una perdita di equilibrio, una caduta là dentro. Ma mi chiedo se chi nemmeno getta un’occhiata sia davvero più sano. Prendi la penna e impara a guardare, scriveva Amelia Rosselli, il più grande poeta del secondo novecento italiano, che per la sua follia morì suicida. Oppure prendi la scrittura e usala perché anche i muti parlino.

Nel mese di dicembre ho condotto insieme ad Azzurra D’Agostino, poeta di Porretta Terme, un laboratorio di poesia in un centro territoriale cui fanno capo alcune case famiglia della provincia di Oristano. Il gruppo con cui abbiamo lavorato era composto di circa venti persone fra operatori e degenti psichiatrici di età compresa fra i venti e i cinquant’anni, individui la cui condizione li relega ai margini delle logiche sociali più in voga. Ciò che diviene molto chiaro in questa situazione è che non si ha nulla da insegnare, si porge solo uno strumento, una possibilità a un altro individuo di esporsi con coraggio. Noi non sappiamo le loro storie. Ma nel semplice gesto dello scrivere una poesia in sardo, un verso sul mare o su un animale amato, nasce la fiducia che ci sia qualcuno dall’altra parte capace di ascoltare, qualcuno che vuole vedere come sia in fondo una linea arbitraria quella che circoscrive la norma, e come talvolta chi non ha paura – perfino di crollare – sia chi resta sotto, chi chiede nel silenzio, chi con la sua nudità non è affatto migliore, ma disarma, ribalta in un attimo ogni idea sull’utile e il disutile. Ho pensato a Janet Frame che poté scrivere e quindi fu salva. All’affidarsi a qualcosa o qualcuno che ci dia voce in un gesto davvero fraterno. Alle frontiere effimere che non ci mettono al sicuro, alla grande paura che ci intima di vedere come siamo – per dirla con il poeta romagnolo Nino Pedretti, La paura, la paura che viene/ ma il cuore la tiene/come gli occhi dove passa la luna. Una luna di invenzioni e inganni, che vaga sui normali e sui pazzi, ci fa tutti minuscoli, uguali.

* Il titolo è tratto da un verso di Tulipani, una poesia di Sylvia Plath.

Riferimenti bibliografici

Janet Frame, Un angelo alla mia tavola, Torino: Einaudi, 1997Nino Pedretti, Al Vòusi e altre poesie in dialetto romagnolo, Torino: Einaudi, 2007Sylvia Plath, Opere, Milano: Mondadori, 2002Amelia Rosselli, L’opera poetica, Milano: Mondadori, 2012L’ultimo libro di Azzurra D’Agostino è Quando piove ho visto le rane, Livorno: “Premio Ciampi”, Valigie Rosse 2015.

L’ultima pubblicazione dove sono presenti poesie per bambini di Azzurra D’Agostino e Francesca Matteoni è l’antologia Scacciapensieri. Poesia che colora i giorni neri, Mille Gru, 2015.

Published on March 28, 2016 05:33

March 19, 2016

La necessità dell'essere adulti. Recensione a Tutti gli altri

Riprendo e pubblico una bella recensione al mio romanzo, apparsa sul numero corrente (marzo 2016) della rivista Le Voci della Luna. Grazie!

di Anna Franceschini

Il romanzo di Francesca Matteoni, Tutti gli altri (Tunué 2014 ) inizia nel punto esatto in cui nasce l’immaginazione: l’infanzia, l’adolescenza, l’età che si appresta a diventare matura, quella più pregna di realtà, che subisce gli eventi che non lasciano scampo. È questo il raccordo con il significato ultimo di noi stessi e della nostra storia: il passaggio dal mondo concreto al pensiero immaginifico costellato di figure rassicuranti e terrorizzanti che saranno la base dei nostri sogni futuri, e dei significati che daremo alle esperienze. L’io narrante è consapevole e presente alla propria storia. Ne ha scandagliato ogni falla, ha archiviato immagini e pensieri, ogni ostacolo del percorso lo ha perlustrato con perizia, l’ha coltivato e ce lo rende con ordine e senso, quella necessità di senso dell’età matura, per cui vivere diventa un compromesso con la vita stessa.

Una fiaba ci conduce alla storia dei ricordi e ci invita a una sorta di rassegnazione di fronte agli avvenimenti: è Pinocchio, in un racconto dell’autrice bambina, che introduce un mondo che d’ora in poi, dall’attimo in cui possiamo capire, non avrà più né capo né coda o sarà rovesciato e lontano da ciò che avremmo desiderato.

La fiaba funge da avvertimento, non è una lezione di vita, non insegna; illustra, piuttosto, metaforicamente ciò che più da vicino, in seguito, avrà risvolti dolorosi e creerà conflitti. Possiamo dormire pacifici: non ci resta che aspettare, perché tutto avverrà.

Il romanzo sembra scaturire da una fiaba, da un racconto raccontato che ci si racconta, è un intreccio di personaggi che camminano su una traccia fantastica, si avvicinano al mito e toccano la cruda realtà. Si tratta di passaggi repentini, collegamenti inusuali tra mondi diversi che appartengono alla mappa esistenziale reale-fantastica del vissuto:

“Mia nonna, in quella terra del mare, era la sapienza che esistevo da un’altra parte cui dovevo far ritorno, e forse in questo la sapienza che esistono altre vite in cui possiamo nasconderci; era la sorpresa di una radice che manda un segnale alla chioma.” (p. 13)

Nel brano citato, la nonna appare ferma nel tempo, appartiene a uno strato di esistenza non manipolabile, al quale è necessario tornare per dipanare il filo. È un residuo di fede, un mondo premonitore che conosce i nostri passi e sa dove arriveremo. La donna sembra, dunque, una stratificazione buona del sé, che ci protegge conservando e contenendoci.

Ogni capitolo dell’opera, inoltre, porta un titolo che richiama un personaggio simbolo a cui bisogna far riferimento per arrivare a un significato complessivo, come nell’arte divinatoria dei tarocchi, in cui le carte, rappresentazione di un dilemma nella composizione che assumono sulla tavola, arrivano in un secondo momento, attraverso l’interpretazione, a unire segni, immagini e figure in una rappresentazione di ordine sapiente.

Ne Il castello dei destini incrociati, per fare un parallelo, Calvino gioca con le carte come se appartenessero ad una macchina narrativa: ogni carta rappresenta un’immagine in un tessuto complesso frutto di libere interpretazioni e associazioni da cui far nascere una storia plausibile. Anche Francesca Matteoni sembra utilizzare questo complesso sistema combinatorio, privato, però, dell’aspetto ludico-letterario: è come se le carte fossero Pinocchio, Medusa, Mangiafuoco, Alce e nomi di amicizie, figure imprescindibili dalla vita stessa dell’autrice - che ne hanno formato la persona - distese su una mappa cerebrale e sentimentale e affiancate l’una all’altra. Pronte per essere interpretate, queste “carte” partecipano agli eventi, alle persone, ai luoghi, ordinate fino a fare una storia che non è un racconto immaginario qualsiasi, ma l’impronta di una vita, di una verità incresciosa che appartiene all’autrice come il suo stesso corpo. Del resto la stessa Matteoni scrive:

“Mentre vivi che cosa sai, riconosci appena che il mondo intorno a te non è te, che gli altri non vedono come te, e finché non muori la tua diversità è il corpo in cui t’inceppi.” (p. 15)

Tutti gli altri sembrano, dunque, coloro che appartengono al mondo che non è quello della protagonista delle vicende narrate: un mondo conforme, a tratti crudele, menzognero e scaltro. Gli altri sono le interpretazioni fuorvianti e insensibili, l’insensatezza e il pregiudizio, il magma esterno nell’attraversamento difficile di una sensibilità altra che spinge per trovare l’accettazione e scalpita per ritornare al proprio rifugio incomprensibile. Ma vero.

Le regole sociali, i doveri, gli obblighi, i ruoli si contrappongono a vicende che non trovano posizione, a piani di significato in cui riporsi pacificamente: esperienze che scricchiolano, smuovono sentimenti che creano opposizioni. Riuscire ad attraversare tutto ciò diviene, così, sinonimo di resistenza e comprensione.

Il corpo è il fine ultimo, il centro assoluto di questa esistenza circolare governata dall’occhio premonitore dell’io narrante, ormai parte dei due mondi avversi che non smetteranno mai di contrapposi ma, al contrario, troveranno la possibilità di comunicare attraverso la scrittura. La morte si rivela nel corpo, nelle deformità, nei segni che lo contraddistinguono: è concreta e certa; è una linea di demarcazione che segna con una crudeltà giusta il punto in cui ci si deve fermare. L’autrice parla di questi segni netti, limiti che si susseguono e tagliano la storia in maniera drammatica: la perdita degli affetti a lei più cari. La morte diviene una ricerca del sé, una memoria fissa che ci racchiude:

“Una partenza. Un ritorno. La consapevolezza indicibile che ovunque noi possiamo andare, qualsiasi ferita inferta e subita o ambizione, sogno di grandezza ci vaghi per la mente, c’è una memoria che resta fissa, non ha fretta, ci attende sul limite delle cose e le ricompone, come se mai ci fossimo dispersi.” (p. 73)

In uno dei capitoli conclusivi del romanzo, si racconta dell’incontro con un alce e della meraviglia, nonché del senso di sospensione, suscitata da questo evento, come se in un attimo fosse possibile toccare un mondo sconosciuto e misterioso che si concede a noi. Si tratta di un momento di autenticità e pienezza che ricorda, vagamente, Canto alla durata di Peter Handke, poemetto nel quale l’autore ricerca, attraverso la scrittura poetica, questi momenti catartici. La durata, dunque, si presenta come quell’unico attimo di piena coscienza avvertito in un istante nel nostro destino. Quello stesso destino che, invece, ci inganna, lasciandoci credere di essere in balìa degli eventi.

La durata è, infine, il momento in cui si ha la percezione che esista armonia tra le cose che sono, come natura e civiltà nell’incontro tra l’alce e l’autrice in Tutti gli altri. È quell’attimo che segna l’unione ritrovata tra più periodi della propria esistenza, dall’infanzia all’età matura fino alla vecchiaia, immaginata, e alla fine.

La scrittura è, d’altra parte, il punto di arrivo di un lungo e impervio percorso di ricerca e affondo nel dolore allo scopo di trovare la capacità di sentire intimamente, con la stessa forza che richiede la capacità di scrivere:

“Dentro i segni stanno sillabe e parole intere, frasi. Le sento farsi solide, tridimensionali, affollarsi per uscire nell’inchiostro, ma la mia mano non è mai troppo salda per reggere l’impatto: trema, preme forte sulla carta, s’inceppa. Mia madre è colei da cui vengono le parole, come un flusso iridescente fino al centro della testa.” (p. 99)

È dunque, per concludere, il rapporto pacificato con la madre che, in sogno, aiuta l’autrice a salire su una nuvola. È la protezione connaturata e necessaria dell’essere adulti, quella chiusura protettiva sui propri ideali e sugli eventi vissuti che permette la riuscita di un’esistenza piena.

di Anna Franceschini

Il romanzo di Francesca Matteoni, Tutti gli altri (Tunué 2014 ) inizia nel punto esatto in cui nasce l’immaginazione: l’infanzia, l’adolescenza, l’età che si appresta a diventare matura, quella più pregna di realtà, che subisce gli eventi che non lasciano scampo. È questo il raccordo con il significato ultimo di noi stessi e della nostra storia: il passaggio dal mondo concreto al pensiero immaginifico costellato di figure rassicuranti e terrorizzanti che saranno la base dei nostri sogni futuri, e dei significati che daremo alle esperienze. L’io narrante è consapevole e presente alla propria storia. Ne ha scandagliato ogni falla, ha archiviato immagini e pensieri, ogni ostacolo del percorso lo ha perlustrato con perizia, l’ha coltivato e ce lo rende con ordine e senso, quella necessità di senso dell’età matura, per cui vivere diventa un compromesso con la vita stessa.

Una fiaba ci conduce alla storia dei ricordi e ci invita a una sorta di rassegnazione di fronte agli avvenimenti: è Pinocchio, in un racconto dell’autrice bambina, che introduce un mondo che d’ora in poi, dall’attimo in cui possiamo capire, non avrà più né capo né coda o sarà rovesciato e lontano da ciò che avremmo desiderato.

La fiaba funge da avvertimento, non è una lezione di vita, non insegna; illustra, piuttosto, metaforicamente ciò che più da vicino, in seguito, avrà risvolti dolorosi e creerà conflitti. Possiamo dormire pacifici: non ci resta che aspettare, perché tutto avverrà.

Il romanzo sembra scaturire da una fiaba, da un racconto raccontato che ci si racconta, è un intreccio di personaggi che camminano su una traccia fantastica, si avvicinano al mito e toccano la cruda realtà. Si tratta di passaggi repentini, collegamenti inusuali tra mondi diversi che appartengono alla mappa esistenziale reale-fantastica del vissuto:

“Mia nonna, in quella terra del mare, era la sapienza che esistevo da un’altra parte cui dovevo far ritorno, e forse in questo la sapienza che esistono altre vite in cui possiamo nasconderci; era la sorpresa di una radice che manda un segnale alla chioma.” (p. 13)

Nel brano citato, la nonna appare ferma nel tempo, appartiene a uno strato di esistenza non manipolabile, al quale è necessario tornare per dipanare il filo. È un residuo di fede, un mondo premonitore che conosce i nostri passi e sa dove arriveremo. La donna sembra, dunque, una stratificazione buona del sé, che ci protegge conservando e contenendoci.

Ogni capitolo dell’opera, inoltre, porta un titolo che richiama un personaggio simbolo a cui bisogna far riferimento per arrivare a un significato complessivo, come nell’arte divinatoria dei tarocchi, in cui le carte, rappresentazione di un dilemma nella composizione che assumono sulla tavola, arrivano in un secondo momento, attraverso l’interpretazione, a unire segni, immagini e figure in una rappresentazione di ordine sapiente.

Ne Il castello dei destini incrociati, per fare un parallelo, Calvino gioca con le carte come se appartenessero ad una macchina narrativa: ogni carta rappresenta un’immagine in un tessuto complesso frutto di libere interpretazioni e associazioni da cui far nascere una storia plausibile. Anche Francesca Matteoni sembra utilizzare questo complesso sistema combinatorio, privato, però, dell’aspetto ludico-letterario: è come se le carte fossero Pinocchio, Medusa, Mangiafuoco, Alce e nomi di amicizie, figure imprescindibili dalla vita stessa dell’autrice - che ne hanno formato la persona - distese su una mappa cerebrale e sentimentale e affiancate l’una all’altra. Pronte per essere interpretate, queste “carte” partecipano agli eventi, alle persone, ai luoghi, ordinate fino a fare una storia che non è un racconto immaginario qualsiasi, ma l’impronta di una vita, di una verità incresciosa che appartiene all’autrice come il suo stesso corpo. Del resto la stessa Matteoni scrive:

“Mentre vivi che cosa sai, riconosci appena che il mondo intorno a te non è te, che gli altri non vedono come te, e finché non muori la tua diversità è il corpo in cui t’inceppi.” (p. 15)

Tutti gli altri sembrano, dunque, coloro che appartengono al mondo che non è quello della protagonista delle vicende narrate: un mondo conforme, a tratti crudele, menzognero e scaltro. Gli altri sono le interpretazioni fuorvianti e insensibili, l’insensatezza e il pregiudizio, il magma esterno nell’attraversamento difficile di una sensibilità altra che spinge per trovare l’accettazione e scalpita per ritornare al proprio rifugio incomprensibile. Ma vero.

Le regole sociali, i doveri, gli obblighi, i ruoli si contrappongono a vicende che non trovano posizione, a piani di significato in cui riporsi pacificamente: esperienze che scricchiolano, smuovono sentimenti che creano opposizioni. Riuscire ad attraversare tutto ciò diviene, così, sinonimo di resistenza e comprensione.

Il corpo è il fine ultimo, il centro assoluto di questa esistenza circolare governata dall’occhio premonitore dell’io narrante, ormai parte dei due mondi avversi che non smetteranno mai di contrapposi ma, al contrario, troveranno la possibilità di comunicare attraverso la scrittura. La morte si rivela nel corpo, nelle deformità, nei segni che lo contraddistinguono: è concreta e certa; è una linea di demarcazione che segna con una crudeltà giusta il punto in cui ci si deve fermare. L’autrice parla di questi segni netti, limiti che si susseguono e tagliano la storia in maniera drammatica: la perdita degli affetti a lei più cari. La morte diviene una ricerca del sé, una memoria fissa che ci racchiude:

“Una partenza. Un ritorno. La consapevolezza indicibile che ovunque noi possiamo andare, qualsiasi ferita inferta e subita o ambizione, sogno di grandezza ci vaghi per la mente, c’è una memoria che resta fissa, non ha fretta, ci attende sul limite delle cose e le ricompone, come se mai ci fossimo dispersi.” (p. 73)

In uno dei capitoli conclusivi del romanzo, si racconta dell’incontro con un alce e della meraviglia, nonché del senso di sospensione, suscitata da questo evento, come se in un attimo fosse possibile toccare un mondo sconosciuto e misterioso che si concede a noi. Si tratta di un momento di autenticità e pienezza che ricorda, vagamente, Canto alla durata di Peter Handke, poemetto nel quale l’autore ricerca, attraverso la scrittura poetica, questi momenti catartici. La durata, dunque, si presenta come quell’unico attimo di piena coscienza avvertito in un istante nel nostro destino. Quello stesso destino che, invece, ci inganna, lasciandoci credere di essere in balìa degli eventi.

La durata è, infine, il momento in cui si ha la percezione che esista armonia tra le cose che sono, come natura e civiltà nell’incontro tra l’alce e l’autrice in Tutti gli altri. È quell’attimo che segna l’unione ritrovata tra più periodi della propria esistenza, dall’infanzia all’età matura fino alla vecchiaia, immaginata, e alla fine.

La scrittura è, d’altra parte, il punto di arrivo di un lungo e impervio percorso di ricerca e affondo nel dolore allo scopo di trovare la capacità di sentire intimamente, con la stessa forza che richiede la capacità di scrivere:

“Dentro i segni stanno sillabe e parole intere, frasi. Le sento farsi solide, tridimensionali, affollarsi per uscire nell’inchiostro, ma la mia mano non è mai troppo salda per reggere l’impatto: trema, preme forte sulla carta, s’inceppa. Mia madre è colei da cui vengono le parole, come un flusso iridescente fino al centro della testa.” (p. 99)

È dunque, per concludere, il rapporto pacificato con la madre che, in sogno, aiuta l’autrice a salire su una nuvola. È la protezione connaturata e necessaria dell’essere adulti, quella chiusura protettiva sui propri ideali e sugli eventi vissuti che permette la riuscita di un’esistenza piena.

Published on March 19, 2016 04:14

March 14, 2016

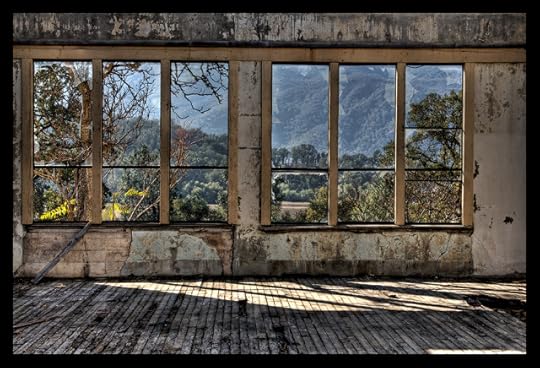

Da una finestra - appunti sui piccoli paesi

All'inizio di marzo io Azzurra D'Agostino, la sua bambina, Bianca, e Ambrogina che è preziosissima e pensa a Bianca quando noi non ci siamo, abbiamo fatto ritorno a Seneghe, il paese sardo dove ogni settembre c'è il Cabudanne de Sos Poetas, per concludere un laboratorio di scrittura poetica con gli ospiti di alcune case famiglia della provincia di Oristano. Qui ci accoglie e ci nutre Mattea, fata e strega come noi. Abbiamo iniziato il lavoro a dicembre, con un primo appuntamento, poi, tramite facebook, siamo rimasti in contatto, dando loro esercizi e consigliando letture. Tutto il lavoro finirà proprio a settembre quando presenteremo il libro su questa faticosa e straordinaria esperienza. Faticosa perché non esiste - e per fortuna - un vero confine fra chi insegna e chi si espone in questi esercizi: tutti siamo parte del linguaggio della poesia, tutti impariamo insieme a guardare di nuovo cose che tendiamo a dare per scontato o a cui troppo spesso non si pensa più. Le nostre infanzie, le stagioni, gli animali, la lingua di appartenenza, gli oggetti quotidiani che si caricano di senso e di storie quando li facciamo parlare. Straordinaria per gli stessi motivi, per la generosità dei partecipanti, ospiti o operatori che fossero, per quella roba profonda e familiare che si chiama fragilità umana e ci riguarda tutti, nonostante i casi della vita, le traversie e tragedie, le sorprese, che va ascoltata, protetta. Tra gli esercizi da fare ne avevamo pensato uno sulla finestra. Scrivere poesie come guardando da una finestra, costretti quindi in un limite, ma proprio per questo - come con la siepe leopardiana - incoraggiati a conoscere i dettagli del paesaggio, immaginarne la voce, trasformarlo in qualcosa di intimo, personale.

Una delle poesie con finestra che più amo è di Emily Dickinson ( qui in versione originale). Ha in sé scoiattoli e ghiandaie, e per loro tramite il cielo che illumina la vista; è un'intuizione della ricchezza del mondo.

Dalla Finestra ho per Scenario

Solo un Mare - con uno Stelo -

Se l'Uccello e il Contadino - lo ritengono un "Pino" -

Tale Opinione andrà bene - per loro -

Non ha Porto, né "Linea" - ma Ghiandaie -

Che interrompono la loro rotta verso il Cielo -

O uno Scoiattolo, la cui vertiginosa Penisola

Può essere più facile raggiungere - così -

Come Confini - la Terra nella parte inferiore -

E nella parte superiore - il Sole -

E il suo Commercio - se Commercio ha -

Di Spezie - lo deduco dagli Odori emanati -

Della sua Voce - che dire - quando il Vento ha dentro -

Può il Muto - definire il Divino?

La Definizione di Melodia - è -

Che non c'è Definizione -

Essa - suggerisce alla Fede -

Essi - suggeriscono alla Vista -

Quando quest'ultima - non ci sarà più

La incontrerò con la Convinzione di averla già incontrata

Quell'Immortalità -

Era il Pino alla Finestra un "Membro

della Regale" Infinità?

Le Intuizioni - sono le prefazioni di Dio -

Per essere consacrati - di conseguenza -

Serafino alla finestra, due estati fa I nostri giorni a Seneghe sono stati densissimi, con incontri a scuola, l'ospitalità di Mattea e della sua casa di donne, con noi e Ambrogina e Bianca che ancora non ha un anno, ma ha già capito come farsi intendere. E in più la gatta trovatella appena arrivata, Ciccia.

Serafino alla finestra, due estati fa I nostri giorni a Seneghe sono stati densissimi, con incontri a scuola, l'ospitalità di Mattea e della sua casa di donne, con noi e Ambrogina e Bianca che ancora non ha un anno, ma ha già capito come farsi intendere. E in più la gatta trovatella appena arrivata, Ciccia. Mattea che incarna una sorellanza, Mario che tiene le fila, Alessandra che ci guida in questa esperienza così difficile e importante nelle case famiglia, sono le figure di un'altra dimora, dove si può essere accolte - 4 donne dall'Appennino, da piccoli paesi a piccoli paesi in questo paese più grande, l'Italia, in cui poco riconoscersi.

L'ultima sera abbiamo condotto un laboratorio di scrittura presso la sede di Perda Sonadora (Pietra Sonante). Già con Mario, durante i mesi precedenti, avevano fatto esercizio e questo ha aiutato: c'erano curiosità e fiducia, perché la scrittura, unisce, manda via gli imbarazzi, mette in atto quel suo potere di vicinanza, anche quando si ha nel fondo paura di tutto e degli altri.

Forse davvero il punto resta la questione fondamentale del dove si abita e come, di come si ricordano i luoghi e se ne fa esperienza e piano piano si imparano nuovi confini fatti di affetti, invece che di geografia. Secondo me è quanto succede anche con il libro di Azzurra, Canti di un luogo abbandonato, che si può scaricare e leggere qui .

Ora che siamo tornate nelle nostre abitazioni appenniniche, inizia lo scambio, la restituzione di quanto ci è stato donato, per varcare il meraviglioso quadro delle nostre finestre, camminare, sentire che ogni stelo o muro ha un volto, fa parte di un coro, e quando lo si scrive non si può mai essere davvero soli.

Published on March 14, 2016 06:08

February 24, 2016

Referendum consultivo per la Giostra dell'Orso a Pistoia: Pietà verso il Cavallo.

Da oggi a Pistoia si può votare online per abolire o mantenere, con regolamento modificato, la Giostra dell'Orso a Pistoia. La manifestazione è un palio con cavalli che nel 2014 è costata la vita a due di questi animali. Si vota per un'intera settimana a questo link:http://open.toscana.it/web/giostraorsopistoia/Io ho detto la mia, cercando di dare voce al cavallo (che voce in capitolo non ne ha) sull'Agorà di ReportPistoia che ringrazio per l'ospitalità.Ecco il pezzo:http://www.reportpistoia.com/agora/item/32974-pieta-verso-il-cavallo.htmlOggi anche Andrea Tibet Betti ha ben spiegato nel suo blog le motivazioni del suo voto contrario ed entrambi mi pare concordiamo sul dolore che unisce tutti gli esseri viventi, che ci fa sentire oltre i diversi linguaggi, l'ingiustizia.Si può leggere l'intervento qui:http://hamonveg.blogspot.it/2016/02/linutile-giostra.html

Pistoiesi, votate e votate con consapevolezza.

Pistoiesi, votate e votate con consapevolezza.

Published on February 24, 2016 05:27

February 21, 2016

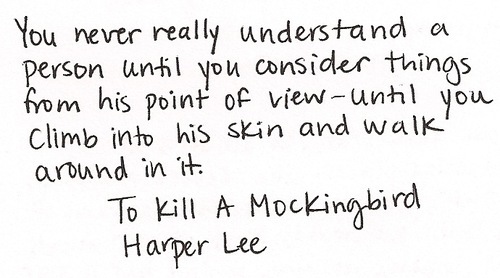

Ciao Nelle Harper Lee

Venerdì 19 febbraio se ne è andata Nelle Harper Lee, l'autrice di

To kill a Mockingbird

, (Il buio oltre la siepe in italiano). Tornerò a scrivere sul suo unico libro che è una parte fondante del mio universo, di quello che cerco di portare in quanto scrivo e in come vivo, dall'estate dei miei dodici anni, quando lo lessi come compito estivo per la scuola. Io sapevo che quel libro era per me la verità. E basta. Non so se leggerò

Go, Set a Watchman

. L'ho incrociato molte volte, in originale e nella sua traduzione italiana, ma per una sorta di timore, per troppo amore per quel libro sacro, non mi sono ancora avvicinata.

Venerdì 19 febbraio se ne è andata Nelle Harper Lee, l'autrice di

To kill a Mockingbird

, (Il buio oltre la siepe in italiano). Tornerò a scrivere sul suo unico libro che è una parte fondante del mio universo, di quello che cerco di portare in quanto scrivo e in come vivo, dall'estate dei miei dodici anni, quando lo lessi come compito estivo per la scuola. Io sapevo che quel libro era per me la verità. E basta. Non so se leggerò

Go, Set a Watchman

. L'ho incrociato molte volte, in originale e nella sua traduzione italiana, ma per una sorta di timore, per troppo amore per quel libro sacro, non mi sono ancora avvicinata.

Nel passato ne ho parlato un po' in questo post su Laika , la cagnolina mandata a morire nello spazio, perché sono le parole di Atticus a dire meglio cos'è l'indifeso per me. E poi su Metromorfosi, facendo una breve lista dei tre libri che mi porterei su un'isola deserta.

Dill,l'amico d'infanzia di Scout nel libro, è come noto la trasposizione letteraria di Truman Capote, altra stella del mio cielo.

Tornerò presto a scrivere del suo capolavoro per Nazione Indiana. Intanto penso a questo 2016 che si porta via una generazione e un'epoca, ai semi che restano, alla Scout maschiaccio e immortale come la bambina che pure io sono stata, a coloro che già ci sono e che stanno per arrivare e a cui tutti ci consegniamo.

Ciao, Signora Maestra.

Published on February 21, 2016 05:37

February 18, 2016

Scrivere a mano (e riconoscere un'antica betulla)

Dunque da qualche tempo ho iniziato a sistemare appunti, interessi, scritture varie nei miei molti quaderni e contenitori. Scrivo su quaderni e quadernini da sempre e da sempre le cartolerie, ma anche gli appositi reparti dei supermercati e dei grandi magazzini, hanno per me un effetto magnetico: il supporto su cui annotare citazioni, riflessioni, racconti, sogni, spunti per articoli o laboratori, così come le varie penne e pennine colorate, fosforescenti, con brillantini aggiunti e ogni altra fantasticheria luccicante, costituiscono una parte fondamentale dei miei processi creativi. Nella borsa astuccio, quaderno e agenda sono onnipresenti, perché non si sa mai e perché magari trovo il tempo di sedermi da qualche parte, in un locale che mi ispira, ordinare una tazza di tè o di cioccolata calda se siamo in quella speciale parte dell'anno, leggere e scrivere. L'abitudine a lavorare o semplicemente dedicarsi a qualcosa che mi è indispensabile, come tenere varie forme di diario, nei locali me la porto dietro da Londra, dove è molto più comune che in Italia rifugiarsi in un cafè con computer e libri, e passare lì anche tutto il pomeriggio accompagnati da varie bevande. E non solo studio e scrittura: allo Starbucks o in qualche cafè indipendente di Crouch End, nel nord di Londra incontravo spesso la solita signora con la borsa del lavoro a maglia, impegnata in un interminabile uncinetto. Oppure ovviamente scrivo a casa, di sera, e, ora che ce l'ho, davanti al caminetto acceso, o sul letto con le gambe incrociate e i gatti che mi osservano (ma più spesso dormono della grossa).

Fondamentali per l'Arte di Decorare i Quaderni, del trasformarli insomma in Grimori Scarabocchiati, sono i luoghi dello spaccio: quando abitavo a Londra ero una delle tante persone irrimediabilmente corrotte dalla presenza di Paperchase, ora gravito attorno a Tiger ogni volta che vado a Firenze per lavoro. Ma nessuna catena, per quanto fornita e stordente, avrà mai il potere incantatorio delle vecchie cartolerie del tempo della scuola. Ho acquistato i tre quaderni della foto da Prezzemolo, una delle rarissime cartolerie del centro di Pistoia che è lì e sopravvive da decenni. Mi fa piacere quando posso comprarci qualcosa, mi ricorda di quando ogni giorno salutavo un'altra cartoleria a gestione familiare, La Betulla, che si trovava proprio davanti alle medie e che prendeva il nome dall'albero che si alzava accanto all'entrata. Si saliva le scale, si superava un piccolo cancello e ci si trovava davanti alla vetrina dei sogni, con tutti i personaggi reclamizzati alla tv o sui giornalini e con altre sorprese da scoprire scelte dai cartolai stessi. Erano gli anni in cui si scriveva a mano, gli anni in cui per i compleanni ti potevano benissimo regalare set di carta da lettere e diari con il lucchetto, perché i computer erano un concetto remoto e tutt'al più in casa c'era la macchina da scrivere nello studio di qualche adulto. Anche quando non si aveva grande voglia di andare a scuola ci si poteva consolare con il pensiero della Betulla dove entrare e fare un giro d'esplorazione in attesa della paghetta o dei regali di compleanno.Il bello della cartoleria è che c'era un po' di tutto: pennarelli, giocattoli, libri e stranezze. I proprietari ne sapevano una in più di te, che entravi con l'illusione di scovare l'Exogino mancante ed uscire con un fantastico caleidoscopio di cartone. E poi, quel nome di albero, un albero dei doni come nella Cenerentola dei Grimm, come un Natale che non si esaurisce mai, che fiorisce di gommine colorate e di penne profumate. Certo dall'altra parte della scuola, dirigendosi verso il torrente, c'era la cartoleria rivale, l'Erbavoglio. Mi ricordo questa divisione in classe fra chi tornando a casa si fermava nell'una o nell'altra, a seconda del percorso. Due diversi pianeti che non offrivano affatto gli stessi oggetti del desiderio. Se andavo all'Erbavoglio quasi temevo che i cartolai della Betulla me lo leggessero in faccia, lo sapessero che avevo deviato dal cammino.

Ora ci passo accanto quando vado a farmi i capelli. Sospiro e spero che i rotolanti abbassati si rialzino su quel microcosmo di colori e nomi assurdi, di oggetti tanto inutili quanto voluti come se fossero i più potenti dei talismani. Come tutte le cose che non ci sono più o non sono più le stesse, vedo La Betulla con gli occhi interiori del passato. Lì, suona di tanto in tanto la campanella della fine delle lezioni. Io ho mille lire da spendere e un astuccio verde con delle torte disegnate sopra da riempire. Ho moltissimo da colorare, copiare, inventare. Ho per sempre dodici anni.

Published on February 18, 2016 15:06

February 16, 2016

Pronti per le Fiabe? Da venerdì riprende TRASFORMAZIONI

Laboratorio a cura di Francesca Matteoni

I laboratori si svolgono tutti presso la mia abitazione a Santomoro. Per ogni ciclo è prevista anche una piccola passeggiata nel bosco, durante uno dei tre giorni.

Durata: Totale ore: tre cicli di circa dodici ore.

Numero massimo partecipanti: 8

Costi di iscrizione: 40 euro per un ciclo. Tre cicli: 100 euro.

Calendario

FEBBRAIO 19-21

"Fratelli e Sorelle nelle Fiabe" Arthur Hughes, The White Hind

Arthur Hughes, The White Hind

MARZO 18-20

"La Magia delle Piccole Cose in H.C. Andersen"

Arthur Rackham, Madre Sambuco

Arthur Rackham, Madre Sambuco

MAGGIO 13-15

"Strane Creature: Elfi, Folletti e Spiriti Fatati" Casimiro Piccolo, Lo gnomo con l'ombrello

Casimiro Piccolo, Lo gnomo con l'ombrello

Orari: Venerdì: 20.30 – 23.00; Sabato: 15-20.00; Domenica 15-19.30

Per informazioni e iscrizioni: 3280479021. INDISPENSABILE PRENOTARE .

Il laboratorio si rivolge a chi voglia lavorare sulla scrittura poetica esplorando la fiaba, le sue immagini e suggestioni, l’incontro tra la biografia e l’avventura fantastica dei personaggi, lo spaesamento del viaggio e dei luoghi attraversati.

Perché la fiaba, perché la poesia?

Fate, animali parlanti, castelli nel profondo delle acque, alberi animati – quando pensiamo alla fiaba entriamo in una dimensione straordinaria, dove ci sembra che solo la fantasia, l’impossibile, il grottesco siano sovrani. Eppure nella fiaba popolare c’è molto di più: è il modo con cui l’essere umano ad ogni latitudine si è raccontato il mondo attorno a lui, cercando di comprenderne le forze misteriose, di convivere con la paura, la meraviglia, l’ignoto. La fiaba orale ha attraversato culture, accadimenti e credenze religiose di uno stesso luogo, portandone poi traccia nella sua forma scritta, diventando così una felice commistione di temi, eventi reali, tabù e terrori che formano il nostro più profondo bagaglio umano. La possiamo vedere come una roccia, nella quale sono presenti, nascosti a diversi livelli, i fossili delle epoche, del pensiero e delle emozioni umane.

La poesia d’altro canto è la prima potente formula magica, dove le parole sono cose, animali di cui avere cura, che hanno artigli, ma anche pelliccia protettiva. Come la fiaba la poesia ci porta all’estremo, tra la vita e la morte. Come la fiaba ci indica la strada tra il mondo esteriore e quello intimo. E, infine, non ci tradisce - ci salva.

Percorso del laboratorio - Analisi di fiabe e di testi poetici ispirati al fiabesco. - Esercizi: visualizzare le parole . Partendo da una parola, da un sentimento, imparare a pensare per immagini, trasformare l’esperienza in presenza fisica (e sillabica). - Esercizi: paesaggi emotivi. Lavoro sulla rappresentazione dei luoghi.

- Esercizi di riscrittura.

L'EVENTO SU FACEBOOK

I laboratori si svolgono tutti presso la mia abitazione a Santomoro. Per ogni ciclo è prevista anche una piccola passeggiata nel bosco, durante uno dei tre giorni.

Durata: Totale ore: tre cicli di circa dodici ore.

Numero massimo partecipanti: 8

Costi di iscrizione: 40 euro per un ciclo. Tre cicli: 100 euro.

Calendario

FEBBRAIO 19-21

"Fratelli e Sorelle nelle Fiabe"

Arthur Hughes, The White Hind

Arthur Hughes, The White HindMARZO 18-20

"La Magia delle Piccole Cose in H.C. Andersen"

Arthur Rackham, Madre Sambuco

Arthur Rackham, Madre SambucoMAGGIO 13-15

"Strane Creature: Elfi, Folletti e Spiriti Fatati"

Casimiro Piccolo, Lo gnomo con l'ombrello

Casimiro Piccolo, Lo gnomo con l'ombrelloOrari: Venerdì: 20.30 – 23.00; Sabato: 15-20.00; Domenica 15-19.30

Per informazioni e iscrizioni: 3280479021. INDISPENSABILE PRENOTARE .

Il laboratorio si rivolge a chi voglia lavorare sulla scrittura poetica esplorando la fiaba, le sue immagini e suggestioni, l’incontro tra la biografia e l’avventura fantastica dei personaggi, lo spaesamento del viaggio e dei luoghi attraversati.

Perché la fiaba, perché la poesia?

Fate, animali parlanti, castelli nel profondo delle acque, alberi animati – quando pensiamo alla fiaba entriamo in una dimensione straordinaria, dove ci sembra che solo la fantasia, l’impossibile, il grottesco siano sovrani. Eppure nella fiaba popolare c’è molto di più: è il modo con cui l’essere umano ad ogni latitudine si è raccontato il mondo attorno a lui, cercando di comprenderne le forze misteriose, di convivere con la paura, la meraviglia, l’ignoto. La fiaba orale ha attraversato culture, accadimenti e credenze religiose di uno stesso luogo, portandone poi traccia nella sua forma scritta, diventando così una felice commistione di temi, eventi reali, tabù e terrori che formano il nostro più profondo bagaglio umano. La possiamo vedere come una roccia, nella quale sono presenti, nascosti a diversi livelli, i fossili delle epoche, del pensiero e delle emozioni umane.

La poesia d’altro canto è la prima potente formula magica, dove le parole sono cose, animali di cui avere cura, che hanno artigli, ma anche pelliccia protettiva. Come la fiaba la poesia ci porta all’estremo, tra la vita e la morte. Come la fiaba ci indica la strada tra il mondo esteriore e quello intimo. E, infine, non ci tradisce - ci salva.

Percorso del laboratorio - Analisi di fiabe e di testi poetici ispirati al fiabesco. - Esercizi: visualizzare le parole . Partendo da una parola, da un sentimento, imparare a pensare per immagini, trasformare l’esperienza in presenza fisica (e sillabica). - Esercizi: paesaggi emotivi. Lavoro sulla rappresentazione dei luoghi.

- Esercizi di riscrittura.

L'EVENTO SU FACEBOOK

Published on February 16, 2016 13:34