Humberto Ballesteros's Blog, page 4

February 1, 2012

David Mitchell ( 1974 - ). No me decido si tiene cara de...

David Mitchell ( 1974 - ). No me decido si tiene cara de American psycho, o de profesor de química que tiene en la casa una colección inmensa de Legos de Star Wars.

Der unheimliche Stimmenimitator

En un cuento de Thomas Bernhard, "El imitador de voces", el artista del título entretiene a los miembros de una extraña sociedad quirúrgica copiando la manera de hablar de personajes conocidos. Lo hace con tal intuición que su acto comienza por divertir y termina asustando un poco. Al final alguien le pide que finja su propia voz; él responde que eso es imposible.

Como he cometido el error de pasar años dejándome convencer de que se debe interpretar la literatura, no puedo menos que arriesgar una lectura de la fabulita de Bernhard. Lo que nos inquieta del imitador es que revela el hueco que es la base de toda personalidad. Debajo de las apariencias no hay nada; y entre mejor sea la falsificación, más innegable resulta que persona y máscara siguen siendo sinónimos.

Leyendo "Cloud Atlas" me dio por pensar en el imitador de voces. Los anglosajones, inventivos a sus horas, llaman ventriloquismo a la facultad de un escritor de crear voces convincentes. Es una bonita metáfora. El ventrílocuo, mediante la combinación de un truco fisiológico y una marioneta, traslada su voz a una boca falsa, y si es bueno logra desaparecer un poco, y se nos antoja que estamos escuchando al muñeco, no al hombre. El escritor que logra un personaje con voz propia ejecuta una maniobra análoga. Pero también me parece exacta la palabra porque en los ventrílocuos, como en los escritores que son expertos en ventriloquismo, hay algo alarmante. Sabemos que el muñeco es un montón de tela y madera animado por su dueño, pero la ilusión es tan eficaz que el dueño pierde sustancia y el muñeco adquiere tibieza carnal, aliento.

En "Cloud Atlas", David Mitchell es como un ventrílocuo que no sólo contara con un gran talento y una serie de seis muñecos perfectos, sino también con la capacidad de desvanecerse en serio, dejando a la marioneta sentada en el vacío, hablando. Y la voz nos seduce, y la silla también se disuelve, y la luz del reflector, los otros espectadores, el teatro que nos contiene, y los reemplazan párrafo por párrafo un barco británico del siglo XVII, un palacete francés en el período de entreguerras, un McDonald's futurista atendido por clones que comen jabón alucinógeno. Cada una de las seis historias entrelazadas es un libro completamente diferente; a cada una la justifica no sólo su poder de evocación, sino la cualidad francamente seductora del relato, que a veces recuerda estratégicamente a Stevenson, otras a Christie, otras a K. Dick, a Eco, a Nabokov, a Pynchon.

Al principio parece que las historias son independientes. Luego, por medio de un artificio al que nos ha acostumbrado el cine pero que nunca había visto funcionar bien en literatura, entendemos que son una y la misma. Para enlazarlas se hace uso de un elemento un tanto curioso que, en el fondo, no importa; lo central, lo estremecedor son esas voces humanas. Seis que aunque sean una, tanto en la novela como en la cabeza de su autor, tienen que seguir siendo seis simplemente porque no pueden ser una, porque existen. Estas seis personas existen para mí mucho más que cualquiera de ustedes, o que el mismo David Mitchell. Es más: en Mitchell sí que no creo, porque tendría que aceptar que se los inventó a los seis, y mi cerebro se niega a computar esa mentira monstruosa.

Debe ser chévere ser David Mitchell, rodeado de tantos amigos. Debe ser aterrador ser David Mitchell, asolado por tantos fantasmas.

December 19, 2011

Charles Dickens (1812 - 1870), con una chivera salvaje que le...

Charles Dickens (1812 - 1870), con una chivera salvaje que le envidio casi tanto como sus libros.

Leer a Dickens en invierno

Este diciembre comprobé lo bueno que es leer a Dickens en invierno. En invierno, por mucho que uno le suba a la calefacción, no deja de percibir el frío como una especie de neurótico barniz; una membrana que no por psicológica resulta imaginaria. Y uno siente en la piel, no en el cerebro, la importancia de las paredes que lo rodean, de la gente que vive con uno, de la paz que sólo se experimenta cuando se está en casa. Y cuando uno llega a la casa, después de que come, habla un poco y ve alguna cosa en televisión o en Cuevana, antes de irse a dormir siente ganas de sentarse junto a la ventana con un libro de Dickens.

El libro, por supuesto, es pesado, pero hay un placer peculiar en tener un libro pesado en el regazo mientras afuera nieva. Uno lo abre y comienza a leer. Es, por ejemplo, A Tale of Two Cities. Madame Défarge cifra tejiendo, sin que nadie más conozca el código, los nombres de las víctimas futuras de la Revolución Francesa. El doctor Manette, en su segunda década en la Bastilla, escribe una carta con sangre y sopa aguada, hace zapatos, pierde el juicio. Sydney Carton rumia su tristeza y prepara una venganza perfecta contra su peor enemigo: él mismo. Míster Stryver se pavonea por Londres, con el pecho y la elocuencia hinchados de aire. O es Charles Darnay el que se pasea por París, y es ese momento en que mira las ventanas iluminadas bajo la lluvia y se deja sacudir por las vidas de los otros; ese momento que le parece a uno un eco de la vida del mismo Dickens, porque ayuda a imaginarlo en Londres haciendo lo mismo: mirando ventanas, imaginando casi táctilmente los millones de vidas que se desarrollan sin efecto aparente en el mundo, dejándose invadir por la presencia heterogénea y efímera de la gente como uno, la gente común y corriente. Entonces uno mira por la ventana y piensa en la otra gente detrás de las otras ventanas; en las ardillas en sus guaridas; en los indigentes en las estaciones de metro. Uno siente el frío, el del viento, el de la nieve y el de la historia, en la piel, no en el cerebro, porque es invierno y está leyendo a Dickens.

Y uno vuelve al libro. La Vengeance lidera al pueblo en el delirio minucioso de la carmagnole. Un funeral falso, el del espía o el de Darnay, desfila calle abajo. Maidemoiselle Manette se para con su hija todos los días, por un par de horas, en un punto estratégico frente a una torre de la Bastilla. O la Bastilla arde, y Monseiur Défarge dispara el cañón que se encontró y grita consignas.

Pero se está haciendo tarde. Uno cierra el libro. Antes de irse a la cama mira otra vez por la ventana. Siente otra vez ese frío irracional en la piel. Un frío más grande, más hondo que el mundo, que tal vez ni siquiera es de la piel; que sería del alma si uno tuviera una. Un frío sin nombre, explicación u origen, sobre el que la vida se balancea como un acróbata en su cuerda.

Uno devuelve el libro al estante y en la cama se arropa para no sentir más frío. Las paredes están alrededor, la calefacción sigue encendida, la gente con que uno vive ya está dormida. El frío desaparece poco a poco. Uno sonríe. De verdad que es bueno leer a Dickens en invierno.

December 10, 2011

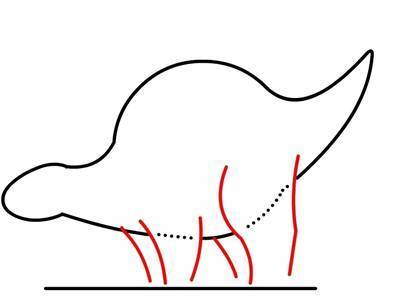

Al fin lo que siempre quise: cómo dibujar un estegosaurio.

Al fin lo que siempre quise: cómo dibujar un estegosaurio.

De cartas, libros, medios y mensajes

Una vez, cuando todavía creía ser un intelectual, tomé una clase de historia de la teoría de los medios de comunicación. Abrimos con Marshall McLuhan y su famoso "el medio es el mensaje", y terminamos con ensayos, recientes para el 2007, sobre Facebook. Uno de los ejercicios era leer un libro asignado a dedo y presentarlo en clase. El profesor me entregó The Gutenberg Elegies, de Sven Birkerts, y dijo que me iba a gustar.

No se equivocó. Es una recopilación de ensayos, escritos en un tono en verdad elegíaco, entre la nostalgia y la inquietud, sobre lo que el autor considera una transformación radical causada por el debilitamiento de la cultura literaria. Para Birkerts el lector es centro y emblema de una relación con el mundo que ha dominado la historia de Occidente: la de quien se sienta a reflexionar en silencio, y desde allí, desde su soledad privilegiada, escuchando una voz que es a la vez la de otro y la suya propia, deja que ésta lo interrogue, lo inspire, lo conmueva, lo incomode o lo impulse. Lo que se está disolviendo con los nuevos medios – y Birkerts escribió en los 90 – es precisamente esa soledad, esa introspección que es al mismo tiempo atenta y creadora.

El profesor me conocía y por eso me asignó ese libro; sabía de mi pasión por la literatura. No contaba con mi situación personal, que también influyó en mi lectura de Birkerts. Como estudiante en una ciudad que me intimidaba, alienado por la timidez, la lengua extranjera, el invierno y la depresión, The Gutenberg Elegies me cayó como un bálsamo. Yo también había crecido leyendo todo lo que me topaba por delante; yo también había enseñado literatura y me había encontrado con resistencia a las lecturas que proponía. En uno de los capítulos se describe el fracaso de una clase sobre un cuento de Henry James; yo venía de intentar que mis estudiantes colombianos escribieran con coherencia sobre un cuento de Wells, experimento que produjo muchas páginas mediocres, un par de ensayos decentes y un plagio. Birkerts me distrajo un poco de mis dudas y me hizo sentir especial, miembro tardío de una especie en vía de extinción; un apocado pero singular, orgullosamente extemporáneo dinosaurio.

The Gutenberg Elegies no escatima el drama en sus últimas páginas. Hoy en día el individuo es un turista que vive feliz con la superficie de las cosas y la proliferación de sus representaciones, sin darse cuenta de que en verdad está desesperado, "disociado de las fuentes del ser auténtico". Sí señor, murmuré en el metro, la narizota oculta nerviosamente detrás del libro, y subrayé. Birkerts hablaba de estudiantes que habían nacido en los primeros años de los 70. Yo, del 79, tenía que ser de los últimos; de la retaguardia derrotada de antemano del humanismo occidental. Me sentí feliz, realizado en mi tristeza aristocrática.

La reciente carta de renuncia de Camilo Jiménez a sus horas de cátedra en la Javeriana, que leí en su blog, me recordó a Birkerts. Fui a la biblioteca, lo saqué, leí apartes y comprobé lo que intuía; me seguía gustando su prosa nostálgica, me seguía identificando con su elogio de la lectura, pero su argumento ya no me convencía.

No digo que yo haya cambiado, evolucionado intelectualmente. Sigo compartiendo el amor de Jiménez y Birkerts por los libros y la cultura literaria, esa que dicta que la manera idónea de pensar es leyendo y escribiendo. Porque me es inevitable, me conmueve la desaparición paulatina de los principios culturales en los que se basa el estatus, aún privilegiado, del libro, la lectura y la escritura. Pero he llegado a aceptar que mi inquietud no es desinteresada e intelectual, sino personal. He construido mi vida alrededor de la idea de pertenecer a una aristocracia libresca que está, si no desapareciendo, por lo menos perdiendo prestigio.

Nunca me había sido tan evidente esa tendencia patricia de los que leemos profesionalmente como en los últimos meses, en los que tomé una clase más, la última con nota de mi doctorado, de introducción a la literatura comparada. La idea era familiarizar a los estudiantes, todos en los primeros años de su posgrado y preparándose para escribir una tesis, con los discursos predominantes en esa área tan difícil de definir. Cada semana se trataban temas que, a falta de un nombre mejor, llamaré "aspectos". Siempre había un profesor invitado, expertos reconocidos en su área. El resultado fue un sancocho: una semana de arquitectura y teoría del espacio, una semana de teoría de la historia, una de 'crítica secular', una de teoría de la traducción. Pero casi todos esos profesores se habían entrenado inicialmente como críticos literarios, y luego se habían dedicado a las áreas novedosas que venían a exponernos y habían escrito los libros y ensayos que habíamos leído.

Algunos de sus textos me gustaron mucho; otros me parecieron juegos retóricos. En persona todos resultaron elocuentes hasta rozar, en momentos al azar, la genialidad; y muchos también eran petulantes. No faltó quien habló como desde un púlpito. Un par estaban convencidos de que su conocimiento, especializado y abstruso, les otorgaba la capacidad de pronunciar juicios de valor, sobre objetos tan vagos como "la sociedad secular contemporánea", desde una posición, usualmente tácita pero a veces explícita, de superioridad moral. Recuerdo el brillo en los ojos de un viejito que nos dijo con gran énfasis: "curb your desire to be good". Otra profesora, famosa en todo el mundo, nos tachó de ignorantes, no una sino varias veces, porque no conocíamos ciertos detalles de la historia de Suiza.

También hubo cosas muy buenas. Me gustó la que llevó varias imágenes de Maus, el cómic de Art Spiegelman, e hizo un análisis de su uso de la tensión entre fotografía y dibujo mostrándonos sus similitudes y diferencias con fotos famosas del Holocausto. Esa tarde, en parte por mi culpa, porque la timidez enfermiza sigue afectándome, la discusión fue anémica; cada vez que los otros estudiantes intentaban que la señora hiciera un pronunciamiento más amplio, hablara desde una perspectiva más teórica o arriesgara un juicio de valor, ella respondía con frases cortas y sencillas: esta es mi lectura de Spiegelman, tendría que estudiar más, más allá no puedo ir por ahora.

Tal vez una razón por la que ya no me suena Birkerts es que he visto y sufrido en carne propia cómo pueden ser, podemos ser, de pretenciosos quienes estamos convencidos de que el libro es asiento privilegiado del conocimiento. Me atrevo a conjeturar que muchos de esos profesores comparten el supuesto que también aúna a Brikerts y a Jiménez, según el cual, citando al segundo, "sólo en soledad, en silencio, nacen las preguntas, las ideas". Eso fue lo que hicieron esos profesores y lo que hacemos tantos otros; luego de pasar un tiempo en las bibliotecas y las universidades, descender al mundo supuestamente armados de las claves para explicarlo. Incluso, en la fantasía no siempre hermosamente redactada de algunos, para cambiarlo. En ese sentido el libro que tanto adoramos los dinosaurios se ha convertido, a causa de nuestra propia adoración, en motivo de ceguera.

Pero el mundo cultural está cambiando, y no de la manera que los dinosaurios preferimos. Una de las transformaciones inevitables es que la cultura ha dejado de ser monopolio de figuras como nosotros, y cada vez me convenzo más de que eso es excelente. Otro cambio, que Jiménez y otros más han detectado, es que mucha gente tiene cada vez menos tolerancia al silencio y la introspección. Eso sin duda genera transformaciones en la manera como se crea, se recibe y se difunde la información; pero afirmar que la cultura o el conocimiento mismos están desapareciendo por esa causa no es otra cosa que fetichismo de lector. Fetichismo alimentado por un miedo con el que me identifico, porque también es mío; pero que no se puede permitir que empañe las herramientas de análisis. Lo dicho; el libro, sobre todo cuando se lo ama, también puede ser causa de ceguera.

Hay otros problemas con lo de Jiménez que no son conceptuales, sino circunstanciales, y que otros han señalado. Siento que fue un error dar nombres propios, porque la carta se convierte en una acusación; pero creo que lo verdaderamente inadecuado fue publicarla en un medio que ya no es un blog personal, sino un periódico. El medio, ya cité la frase roñosa de McLuhan, es el mensaje. La reflexión íntima se convierte en otra cosa cuando aparece en El Tiempo. Las reacciones que condenan a Jiménez, por ejemplo, por sugerir que los profesores deberían tirar la toalla, lo confirman; la carta nunca dice eso, pero los lectores la entienden como una columna de opinión y generalizan su conclusión porque el medio donde la leen los invita a hacerlo.

Creo también que la parte valiosa es aquella en que Jiménez señala la grave situación de la educación básica en Colombia y ratifica con su experiencia que está empeorando; y que es ahí, y no en su nostalgia, que hay que buscar las causas de la incompetencia del estudiante colombiano promedio. Pero en vez de hablar sin conocimiento de causa de ese problema, mejor me callo y dejo que lo analicen los que saben. Los que han dedicado su vida a estudios concretos, sobre el mundo real, y pueden hacer sugerencias informadas. Yo leo ficción y también, aunque cada vez menos, teoría literaria. Escribo cuentos y novelas. Soy un cuentero, un lector lúdico, y si no se trata de historias no sé nada.

Aunque para comenzar a cerrar esta reflexión, también muy personal, que ya se pasa de larga, diré que algo que sé es que el temor de que desaparezcamos los dinosaurios es infundado. Lo sé no por mis lecturas, sino por mi vida diaria de profesor de italiano. Por mis estudiantes.

Al final del semestre les toca hacer una presentación oral. La instrucción es llevar un objeto que sea importante para su vida y hablar cinco minutos de él. La mayoría lleva fotos. A veces hay collares, pulseras. Una vez hubo pastelitos dominicanos, lo que me encantó porque nos recordó que no estábamos en la torre de marfil, sino en Harlem. Las guitarras y los teclados también son populares. Nunca ha habido un Ipod, un celular o un computador, pero todos los semestres alguien lleva un libro. Por supuesto, casi siempre es Harry Potter; pero una vez fue Middlemarch.

Los lectores no son mis mejores estudiantes. Son tímidos, el tipo de gente a la que se le dificulta una clase que pone un énfasis fuerte en la comunicación inmediata y espontánea. Suelen tener un desempeño normal en los exámenes y sacar mala nota en el oral. Yo los ayudo un poco, porque nunca he podido ser autoritario y porque sé lo que es ser nerd, estar frente a todo el mundo y tener un libro bajo el brazo.

Quiero mucho a todos mis estudiantes pero no puedo negar mi preferencia por los dinosaurios jóvenes. Se paran al frente y se los reconoce de inmediato por su postura. Comienzan a hablar entre dientes y me toca pedirles que le suban al volumen. A veces no aciertan a mostrar la carátula; abrazan el libro, o lo ponen sobre la mesa y hablan sin quitarle la mano de encima. Dicen las cosas que dice un lector de 18 años en una lengua que no domina: que tal o cual personaje es el mejor, que la película no le hace justicia al libro, que la historia es apasionante, que se lo leyeron en tres días. Los escucho con hermandad, no de intelectual, sino de lector. Me pregunto con cierta alarma si cometerán el mismo error que yo y estudiarán literatura. Espero que si les da por esas no sean tan idiotas como lo fui yo. Que se acuerden siempre de que el libro que aman no es más que un medio, y lo que importa, diga lo que diga McLuhan, es la vida real más allá del mensaje.

November 21, 2011

Vlado Žabot (1958 - ), con su pinta de típico inadaptado que...

Vlado Žabot (1958 - ), con su pinta de típico inadaptado que escribe novelas inquietantes sobre Lolitas - demonio.

El súcubo, el extranjero y la paz del sinsentido

He aquí otra fábula que todo el mundo se sabe: a Meursault no lo condenan a muerte por haber asesinado al árabe, sino por no haber llorado en el entierro de su madre. En un mundo absurdo como el de él, como el nuestro, matar es una falta menor, un acontecimiento cualquiera. La transgresión verdadera, la imperdonable, es atacar, así sea a fuerza de honestidad, los andamios de sentido impuesto que nos sostienen sobre el vacío. Por eso lo ejecutan en nombre del pueblo francés; no para ajusticiarlo ni para defender a los árabes, sino para preservar la tranquilidad de sus jueces, que somos nosotros mismos.

Siento que la de otro pobre diablo, Valent Kosmina, es una fábula análoga y acaso paralela. La diferencia es que donde Meursault es estratégicamente franco Kosmina es estratégica, ciegamente mentiroso. Para solucionar el sinsentido de su ciudad sin nombre el tipo se inventa rituales irónicamente minuciosos – vestirse con elegancia y caminar por las calles del barrio rico todas las noches a la misma hora, por ejemplo –, y no contento con ello halla significado una y otra vez, con tan sistemática insistencia que al fin el mundo mismo se le convierte en un texto; es decir, se vuelve paranoico. La forma de la nube de smog que cubre su ciudad le revela su destino; las miradas de reojo de los otros, o las palabras de sus conversaciones, se configuran a su alrededor como un laberinto perfecto que poco a poco se vuelve un abismo. Su Ariadna, que como todas las Ariadnas también es el minotauro, es una niña seductora que nadie más ve, que carece de nombre y que se entiende con facilidad que es el súcubo del título.

Hay una escena en un apartamento abandonado que me recordó a The Shining o, más bien, a la sensación de ver esa película. A la tensión de saber que en la vida hay que seguir cruzando corredores y que a la vuelta de alguna esquina habrá dos niñas cogidas de la mano. Después el tipo se escapa, perseguido por enemigos imaginarios que, como todos los enemigos imaginarios, son también sus amigos íntimos, y todo desemboca en un final incomprensible como el de los sueños que nunca se olvidan.

Me gusta pensar en ese libro en esta oficina, en este edificio casi vacío, a esta hora en que mi luz es de las pocas que siguen encendidas, porque sé que es sólo un libro. Que mi mundo no tiene sentido, que no es el de Kosmina. Que vivo donde vivía Meursault; que me rodean las tibias máquinas de poder invisible que matan a los inocentes para que podamos seguir viviendo; que mi esposa me espera en la casa y que mañana será un nuevo día.

September 25, 2011

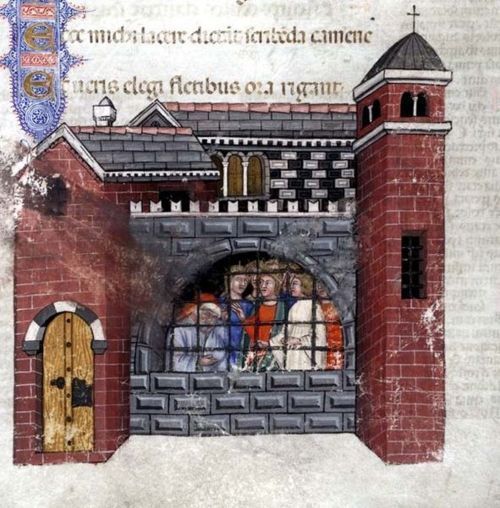

Boecio (480 - 524 / 525), en una miniatura del manuscrito de...

Boecio (480 - 524 / 525), en una miniatura del manuscrito de Gregorio de Génova, 1385 MS Hunter 374 (V.1.11), folio 4r, que lo muestra en prisión.

Conjetura sobre un consuelo imaginario

A comienzos del siglo VI, a un cortesano y filósofo romano que había jugado con el poder y había perdido la partida le dieron casa por cárcel. Teodorico el Grande, implacable como todos los emperadores débiles, lo condenó a muerte. Lo ejecutaron.

Mientras estaba encerrado el cortesano escribió un librito. En su texto, que a veces se parece a un tratado, a veces al lamento de un trovador de oc y a veces a un sueño, se le aparece una mujer muy bonita que resulta ser la Filosofía; y entre poemas cuidadosamente urdidos, ideas recicladas de los griegos y la invención de una metáfora que es casi un mandala, la de la rueda de la fortuna, la dama Filosofía consuela al condenado argumentando que nada de lo real es constante ni vale la pena; que sólo en las Ideas reside el sentido; que la muerte que lo aterra no es la muerte, apenas una puerta.

A veces pienso que para Platón el mundo de las Formas era una especie de nostalgia más grande que el mundo, y que su origen estaba en su temperamento, en la tristeza sin razón que le tocó en suerte; para Boecio, en cambio, ese delirio antiguo se convirtió en una necesidad. Me pregunto si en algún momento, en las pausas entre la redacción de los argumentos y poemas de su librito, creyó de verdad que veía la cara benévola de la dama Filosofía. Si sintió su aliento fantasmal en el oído.

No creo que queden muchos platónicos, pero sí quedan, aunque a veces parezca imposible, filósofos. No he leído muchas de sus obras; mi obsesión son las historias, acaso porque nunca crecí lo suficiente para creerme el cuento de que puedo pensar en abstracto. Pero algunas páginas de Foucault, Heidegger o Nietzsche me han dejado la misma sensación entre luminosa e irreal que obtuve de la Consolación de la filosofía. Y me digo, yo que no sé ni nunca sabré nada de filosofía, que tal vez toda filosofía es en el fondo un delirio amoroso cuyo objeto es un sueño, uno que se ha soñado tan bien que resulta verdadero en todos los puntos importantes; uno que habla del mundo cruel que le dio origen con palabras que no son las propias, pero se les parecen; que aumentan el idioma, lo refractan, lo pulen, le dan un aura de sentido, porque provienen del otro lado del yo donde se ha creado una verdad a la medida de la propia desesperación. Que tal vez las obsesivas deducciones sobre el lenguaje de Wittgenstein, o los argumentos cristalinamente complejos de Kant, son exactamente eso: formas de autoconsuelo. Garrapateos neuróticos de un condenado a muerte. Maneras como cualquier otra, dignas por esa misma razón, de matar el tiempo sin que lo mate a uno completamente, al menos no todavía, mientras se sigue vivo.