Humberto Ballesteros's Blog, page 2

April 22, 2013

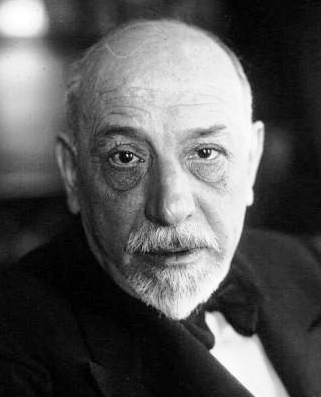

Luigi Pirandello (1867 – 1936), con unas ojeras de muerto en...

Luigi Pirandello (1867 – 1936), con unas ojeras de muerto en vida que le cuadrarían también a Matías Pascal.

Muertes verdaderas, vidas imaginarias

Una de tantas formas de morir, no necesariamente la más original, es quedar vivo después del propio entierro y tener que lidiar con el enredo resultante. Se me ocurren dos personas a quienes les pasa eso: el coronel Chabert y Matías Pascal.

El lector podría replicar que esas no son personas, sino personajes; pero parte de la idea de sus historias es que esas dos cosas son una y la misma. Chabert, que le da el título a una novela corta de Balzac, es un héroe del ejército napoleónico que, luego de ser herido de gravedad en la batalla de Eylau, es dado por muerto y enterrado vivo. La escena en la que escapa de la fosa común es estremecedora. Pascal, por su parte, protagonista de una de las novelas más divertidas de Pirandello, tiene una familia insoportable y, por una casualidad que en un primer momento parece un golpe de suerte, es confundido con un cadáver víctima de un suicidio, gana una buena suma en un casino y decide irse a otro lugar, con el objetivo de vivir una segunda vida bajo un nombre inventado.

Los dos libros son muy diferentes. El de Balzac es triste; su protagonista me recuerda al pensionado de Umberto D., una de las películas más desgarradoras de Vittorio de Sica. El de Pirandello, en cambio, está lleno de humor y de una ironía curiosa, amable a pesar de su virulencia. Pero comparándolos, sobre todo por lo que sucede en los dos finales, siento que comparten una intuición: que la vida humana es un fenómeno más ajeno que propio. Y que por eso, aunque uno sobreviva a su muerte, el hecho de haber dejado de existir para los otros lo priva sin remedio de su vida, lo convierte en un fantasma.

Acaso lo que pasa es que en el fondo todos somos fantasmas. Seres que se desvanecen sin los otros que nos ven, nos hablan, nos reconocen y de esa manera nos otorgan sustancia. Tal vez todos somos Chabert o Pascal: protagonistas sin nombre verdaderamente propio de la tragicomedia de nuestra insubsistencia.

April 3, 2013

Criaturas de Bas-Lag. Dibujos del artista coreano Njoo...

Steampunk y otras realidades

Borges escribió que la imaginación está hecha de memoria. Imagino, es decir recuerdo, que hablaba de algo que también supo Platón. Que crear es recobrar algo que hemos perdido; que inventar, como lo revela su etimología, es venir hacia el interior de uno mismo. Pero tal vez también quiso decir que urdir ficciones es una manera, acaso la más efectiva, de enfrentarse a la realidad. Que imaginar, lejos de huir, puede implicar todo lo contrario.

Pensando en las cosas que inventa China Miéville creo descubrir varias de las que recuerda. La proliferación tortuosa de sus ciudades, dibujadas con la intución de un niño con fiebre, acaso es la misma de Londres, Nueva York o Shanghai, pero también la de Sigil, la Ciudad de las Mil Puertas. Las aventuras de sus personajes podrían ser las del Dr. Who, Yu Tsun o Randolph Carter, y en su lenguaje entre proteico y preciso siento ecos del de Marechera, Rimbaud, Poe, K. Dick, Pynchon.

Me gustan mucho sus monstruos. Como los mejores de su especie ―el vampiro, Odradek, la esfinge― cumplen una función doble: nos recuerdan una forma del miedo que conocíamos sin saberlo, y a la vez nos la revelan inédita, insoportablemente renovada. A esa categoría pertenecen las polillas devoradoras de sueños de Perdido Street Station; esa especie de semidiós lovecraftiano en clave steampunk, el avanc, que es domado por una ciudad entera para que la arrastre literalmente al abismo; y sobre todo los ‘Remade’, criminales que, en un eco del Infierno de Dante, son transformados en criaturas grotescas para que nunca olviden su falta. Tal vez la más turbadora es una madre que, por matar a su bebé, es condenada a tener sus bracitos prendidos de la cara para siempre.

Pero lo que más me inquieta y me agrada de Miéville, lo que me impulsó a leer su trilogía de Bas-Lag y me entusiasmó a comprar otros tres libros de él que todavía no he comenzado, es su conciencia irreverente y testaruda de que la fantasía existe para interrogar la realidad; su manía de usar mundos ficticios a la manera de un espejo curvo, para subrayar hasta que se vuelven innegables algunos de los rasgos del nuestro, precisamente los que menos nos gusta tener presentes.

Si es verdad que la imaginación está hecha de memoria, acaso la tarea del imaginador profesional, del escritor, es recuperar nuestros recuerdos para que nunca volvamos a olvidarlos. Los libros de Miéville son colecciones de imágenes fantásticas que permanecen en la memoria mucho tiempo después de haberlos terminado. Criaturas y personas, ciudades y aventuras, todas ellas imposibles, consagradas a perseguir, a veces trabajosa, a veces sabiamente, esas verdades que sólo se pueden capturar por medio de las más perfectas mentiras.

February 8, 2013

Un cuadro de Emma Reyes (1919 - 2003).

Un cuadro de Emma Reyes (1919 - 2003).

Leer, recordar, tocar

Hace poco leí al mismo tiempo dos libros de recuerdos. Me quedó la sensación de que la memoria es una textura.

El primero se llama precisamente “Libro del recuerdo”. Es una novela laboriosa, escrita durante once años por el húngaro Péter Nádas, que ha sido comparado con Proust y con Joyce y que aparece todos los años listado entre los candidatos al Nobel de literatura. El segundo, “Memoria por correspondencia”, es más simple. Es una compilación de cartas que cuentan la infancia de Emma Reyes, una pintora colombiana que creció en un convento, huérfana y en la más absoluta pobreza.

Los dos los terminé hace un mes y sigo sintiendo que la memoria es una textura. Se trata de una intuición tan honda como insólita y esta entrada es un ejercicio. Quiero explicarme a mí mismo el sentimiento que me invadió leyendo esos libros y que todavía no se disipa.

La novela de Nádas narra tres historias paralelas. La primera es la de un escritor húngaro bisexual atrapado en un triángulo amoroso en la República Federal Alemana. La segunda es una novela que el protagonista de la primera está redactando. La tercera es la de un amigo de infancia del escritor que se lo encuentra por casualidad en Rusia, y que durante una noche extraña tropieza sin darse cuenta con la memoria, la propia pero también la de su amigo. Las similitudes entre los dos narradores principales, el escritor que cuenta su vida y el protagonista de su novela dentro de la novela, hacen que a veces no se entienda a quién le pertenecen ciertos recuerdos. El efecto, la sensación de errar sin rumbo por un laberinto de humo, no es accidental. Y cada pasaje del libro es una especie de joya neurótica, electrizado de sensualidad hasta el punto que cansa al tiempo que ilumina. Al final de un capítulo el autor emplea siete páginas en describir un beso.

El libro de Reyes no puede ser más diferente. Para comenzar, es breve; y el lenguaje es tan sencillo que comprendemos que la que habla no es la pintora que lo escribe, madura y experimentada, sino una niña inteligente y desolada, la Emma que fue. Esa voz es un logro tan enternecedor como escalofriante. Y nos cuenta sus cosas, las pobres cosas del pasado, sin aspavientos. Risa y abandono, miseria y juego, éxtasis y asco se le transmiten al lector con las pocas palabras imprescindibles. Si tuviera que elegir entre los dos me quedaría con “Memoria por correspondencia”, pero ese no es mi objetivo. Es, como ya dije dos veces, elucidar por qué sigo convencido de que la memoria es una textura.

Es sabido que de los cinco sentidos el más evocador es el olfato. También lo es que para la literatura de la memoria el privilegiado es el gusto. A mí me basta con el olor de un mango para regresar a mi infancia y a la finca de mis abuelos; y a Proust un té y una magdalena le permitieron recuperar en un instante mágico el tiempo perdido. Pero en el tacto hay esa profundidad que sólo la superficie de la piel puede percibir; esa intensidad corporal que también es de la memoria cuando uno se le rinde. Recordar de la mano de Reyes o de Nádas es recorrer vidas ajenas con las yemas de los dedos. Visitar otras pieles, ocupar otros cuerpos, distantes en el espacio y el tiempo y sin embargo presentes, incluso cuando son imaginarios. Es un contacto. Y acaso es por eso que siento que la memoria, al menos la compartida, es una textura. Porque implica un roce que hay que descifrar con la epidermis, no con la mente. Porque la vida, que ocurre sin remedio y sin pausa en el presente, sólo puede permitirse recordar cuando la palpan, imposible pero físicamente, otra vida y otro presente.

November 29, 2012

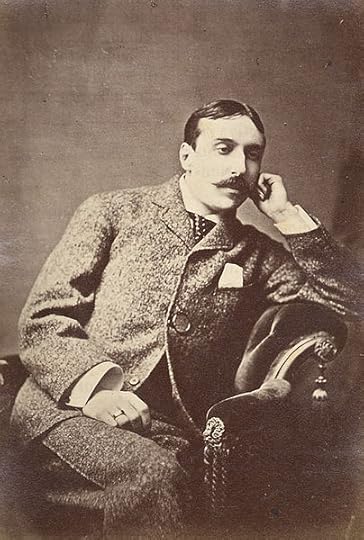

José Maria Eça de Queirós (1845 – 1900), con un aire de Proust...

José Maria Eça de Queirós (1845 – 1900), con un aire de Proust que no puede con él, con bigotito terminado en punta y todo. Apostaría a que es intencional.

La paz y los Maia

La palabra paz es breve, ligera. Siempre me hace pensar en una hoja que cae. En el otoño y en la sensación de mirarlo por una ventana. En una chimenea, una biblioteca y un escritorio a la luz de una lámpara. En un libro sin título que es a la vez todos y ninguno.

Me pregunto de dónde me vienen esas imágenes, tan inmediatas que es como si la palabra las contuviera. Tal vez se trata de un recuerdo, pero no crecí en un país con estaciones; o de un deseo, pero eso no explica por entero la nostalgia que subyace a las imágenes. Tal vez son ambas cosas. Hay sensaciones que se originan en el pasado, tensan el presente y son como un eco del futuro; que sugieren un círculo, un hilo de sentido. Uno aprende a atesorarlas, acaso a suscitarlas, porque son escasas y frágiles pero también porque son infinitas.

Este año, por casualidad, le añadí imágenes a mi idea de paz. Por supuesto, no son más que hermanas de las primeras, sus reflejos. No es otoño sino el final de la primavera, y estoy en una biblioteca mucho más grande que la otra, una biblioteca pública sin chimenea a la vista. Hay estudiantes sentados a mi alrededor, tampoco hay lámpara, el silencio dista de ser completo y el libro que estoy leyendo es “Los Maia”, de José Maria Eça de Queirós.

No sé por qué ese libro se me antoja pacífico. Tal vez porque no lo parece pero en el fondo lo es, como la vida de todo burgués mediocre, como la mía. Carlos se comporta con el descuido medio iluminado que es su don y su lastre, y eso conduce a la tragedia que cierra el círculo del argumento, le da peso y resonancia. Ega, su amigo, a veces ama y otras odia, a veces escribe y otras bebe, a veces se disfraza y otras no, y despotrica contra todo sin defender nada a cambio, mucho menos sus propias críticas. La condesa de Gouvarinho, Raquel Cohen o Maria Eduarda, siluetas a medio camino entre la mujer y la mariposa, revolotean entre sedas y traiciones, impulsándose a fuerza de sonrisas. Dâmaso traga haciendo muecas la hiel lujosa de su triunfo a medias. Algunos ganan y otros pierden, en la bolsa, en el amor, en la guerra, en la política y en las carreras de caballos; y al final, como en “La educación sentimental”, esa otra paz, esa otra biblioteca, no pasa nada, y eso sucede de forma tan perentoria que uno aprende que, a pesar de la humanidad, en este mundo nunca pasa nada.

Me digo que acaso estoy diciendo tonterías, que el misterio está en el lenguaje. Que todo este amor melancólico por el novelón de Queirós es el eco algo quebrado de su música. Me pregunto si eso es, en última instancia, la paz para mí: la música silenciosa de la literatura. Música porque es sólo ritmo, no sentido; porque no explica y de pronto ni siquiera relata, apenas ocurre; porque no es intencionalmente inteligente ni honda, ni arquitectural ni realista y mucho menos imaginaria, porque simplemente es vida. Música que, aunque efímera, es tan verdadera que vuelve a empezar en el lector, a empezar de una vez y para siempre en el instante preciso en que se termina.

September 26, 2012

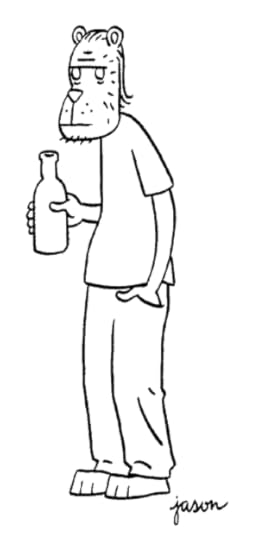

Un retrato de Charles Bukowski (1920 – 1994) dibujado por Jason...

Un retrato de Charles Bukowski (1920 – 1994) dibujado por Jason (1965 - ), que demuestra que Charles Bukowski (1920 – 1994) nunca fue otra cosa que un personaje inventado por Jason (1965 - ).

Aves y alimañas, personas y laberintos

Cuando Gregor despierta convertido en un “ungeheueres Ungeziefer”, un enorme bicho, una colosal alimaña o, en la traducción inexacta que se ha popularizado en español, un gran insecto; y sobre todo después, cuando se describen su espalda semejante a un caparazón, su vientre cruzado por arcos cartilaginosos, y sus patas, diminutas y agitándose frente a sus ojos, uno entrevé en esos últimos una mirada humana y entiende que la metamorfosis de ese pobre viajante de comercio no sólo resulta lógica, sino también inevitable.

Algo parecido pasa con los personajes del noruego John Arne Sæterøy, alias Jason. Son lobos, perros, pájaros, conejos. Son bípedos, flacos, casi siempre de clase media. Se ponen camisas, pantalones, tacones, gafas, sombreros. Cargan maletas, cogen taxis, hacen experimentos, tocan flauta en la calle. Las mujeres tienen senos y, a veces, el pelo largo. En su mundo los zombis, perros muertos, conejos muertos, pájaros muertos, emergen de la tierra; los hombres lobo acechan en los techos; un perro científico viaja en el tiempo para matar a un perro político llamado Adolf Hitler; y una mujer pájaro es atropellada, y el hombre pájaro que la ama cae en el alcoholismo.

Sherman Alexie ha comparado a Jason con Whitman y con Dickinson. Yo siento la necesidad de hacer lo mismo, en mi caso nombrando a Kafka. Eso tal vez habla de un prejuicio lamentable contra la novela gráfica, que todavía parece necesitar muletas para que la esfera cultural se la tome en serio. Pero, para un lector a quien de verdad le interese la belleza, la esfera cultural es irrelevante. Dickinson es Dickinson, Kafka es Kafka y Jason, ese genio, es Jason.

Al comienzo de su historia el hombre pájaro vive en un nido en las afueras. Luego, cuando se levanta a su mujer pájaro, se muda con ella a un apartamento. Después de la muerte de ella, comienza a ver en momentos al azar a un esqueleto que poco a poco se convierte en su compañero de cuarto. Una noche el esqueleto se emborracha, le hace pedazos el apartamento, y el lector y el hombre pájaro, en un instante oscuramente mágico, comprenden al mismo tiempo que ese esqueleto no es otro que el protagonista mismo, que ha vuelto a caer en las garras del trago.

Tal vez lo mejor de ese libro, que se llama “¡Sshhhh!” y no tiene una sola línea de diálogo, es que el hombre pájaro dibuja cómics en los que su amada está viva, pero ha sido raptada o conquistada por un idiota musculoso; y en sus cómics la salva de formas tan ridículas como satisfactorias, y esas páginas en las que un pájaro anda en dos patas, blande una pistola y le da un tiro en el pecho a su rival son tan irónicas, desgarradoras y chistosas como las del propio Jason. Y al cerrar el libro el lector ya sabe que tiene un pico en la cara, u orejas largas en las sienes o tres dedos en las manos, y que hay sangre en sus venas y ácido en su estómago y sueños en su cabeza; y que en alguna parte hay un nido en el que vive, y zombis en las calles y hombres lobo en los techos; y que uno nace y se muere, ama, odia, olvida, llora y por eso juega todo el tiempo, incluso cuando no cree hacerlo; que al final todos esos verbos siempre son el mismo, y que es bonito el laberinto sin salida que nos ha tocado en suerte.