Humberto Ballesteros's Blog, page 3

September 6, 2012

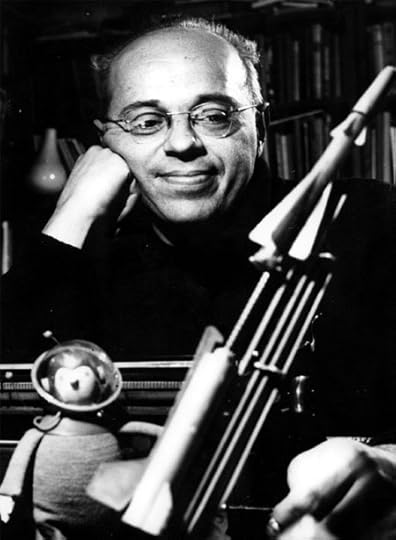

Stanislaw Lem (1921 – 2006), con un muñeco que tal vez se llame...

Stanislaw Lem (1921 – 2006), con un muñeco que tal vez se llame Pirx o Tichy, mirando un cohete de juguete y pensando en quién sabe qué, digamos el universo.

Lista incompleta de formas de caminar sobre la luna

Los clichés irritan porque son tan trillados que el lector se siente insultado cuando los encuentra. Yo ya sé eso, todo el mundo lo sabe; cuénteme otra cosa, algo que valga la pena. Hoy me da por comenzar esta entrada recordándole a mi lector que los poetas miran la luna.

Por supuesto, cada uno lo hace a su manera. De Greiff, por ejemplo, no la ve blanca sino negra, y no en el cielo sino en su poema, una rendija por la que entra toda la música del mundo. García Lorca la ve reflejada en el pozo en el que se ha ahogado un niño. Lord Tennyson, en el segmento 67 de su elegía a Arthur Henry Hallam, ve su luz sobre su sábana y no puede evitar imaginársela, a kilómetros de distancia aunque siga en el mismo lugar sobre su cabeza, esparciendo una blancura idéntica, pero sobre una lápida. El Astolfo de Ariosto vuela hasta ella a lomos del hipogrifo, y al explorarla encuentra escondido allí lo que se nos ha perdido sobre la Tierra: no sólo todo tipo de objetos, sino también las lágrimas de los enamorados, la inteligencia de los sabios, el tiempo desperdiciado, los sueños imposibles.

Por eso, mirándolo con cuidado tal vez el cliché no resulte tan cierto como parece. Es justificable decir que ninguno de esos poetas mira la luna. Escriben sobre su reflejo, se fabrican una a su antojo o se sueñan paseando sobre ella. Para ellos la luna es un pretexto, una música, una puerta o un símbolo, pero nunca ella misma. Tal vez cabría repetir otro cliché, el que dice que los poetas son unos lunáticos.

Pero hay una poeta que sí levanta los ojos para escribir sobre la luna: Emily Dickinson. Lo que ella ve en el cielo es extraño, inaccesible. Su poema 629 es tan poco convencional que, comparado con los otros, a primera vista puede parecer feo, o al menos chocante. Tal vez porque su tema, como la luna misma, tiene algo de inasible; habla de un extrañamiento que no se explica del todo, tal vez porque no se puede hacerlo. Leer ese poema es incómodo. Su mensaje es inhumano. Una esfera blanca cruza el cielo casi todas las noches y ese portento no quiere decir nada. Por eso esa eremita estadounidense es algo que no es casi nadie, mucho menos los poetas: lúcida. La lucidez es áspera, impopular; no ve magia en la vida, se limita a la magia sin sentido de la vida misma. A veces, cuando me da por llevar mis ideas a sus últimas consecuencias, pienso que sólo escribiendo así se logra literatura que no resulte fácilmente prescindible.

Otro que escribe como Dickinson, me dije hace unos días cuando leí el segundo de “Los relatos del piloto Pirx”, es Stanislaw Lem. En ese cuento hay un momento en que el protagonista, en compañía de otros astronautas, camina sobre la luna. En casi cualquier otro autor de ciencia ficción esa escena habría sido romántica; en Lem es enigmática, aterradora. Pirx mira los cráteres y se siente alienado, de pie en una piedra polvorienta en la que nada lo invita ni lo abriga, y donde es claro que a él, a diferencia de Astolfo, no se le perdió nada. La luna de Lem es la luna, la que ningún poeta que no sea Dickinson quiere ver: suspendida en el vacío, inerte.

Soy aficionado a la ciencia ficción desde mi adolescencia y he leído obsesivamente a casi todos los clásicos: Verne, Wells, Asimov, Clarke, Bradbury. Todavía me encantan sus libros, y los amo con el mismo amor desmedido y romántico que me inspiran De Greiff, Ariosto, Tennyson o Lorca; pero me digo que en unos siglos, cuando de la ciencia ficción del XX, como de los romances italianos del Cinquecento, sólo queden tres o cuatro nombres, los únicos que no podrán faltar serán K. Dick y Lem. Porque al hablar de exploradores espaciales, de robots o de extraterrestres el mañoso de Stanislaw no nos habla del futuro. Nos habla de lo humano, de eso que en parte es tiempo y en parte está atrapado en el tiempo, y que porque está preso en el mismo magma que lo constituye no tiene ni necesita remedio. Gracias a él, en el siglo 22, en el 26 y en el 30, hasta la gente que viva sobre ella se sabrá frágil cuando baje la mirada y se dé cuenta de que está caminando sobre la luna.

August 23, 2012

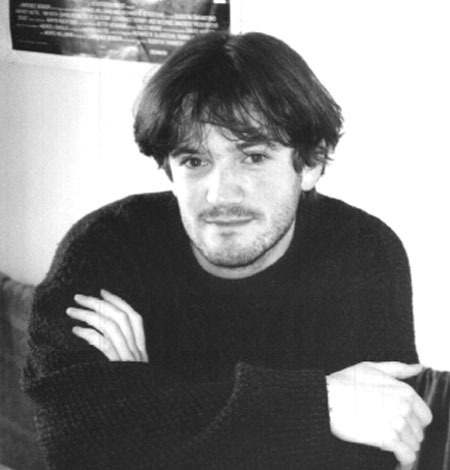

Markus Orths (1969 – ), con un peinado en forma de casco que...

Markus Orths (1969 – ), con un peinado en forma de casco que casi me calma la envidia del cerebro que le centellea justo abajo.

El destino está en cualquier parte, o sea debajo de la cama

Hay una tristeza paradójica, a la vez limpia y sórdida, en ciertos hoteles pequeños. Una de las formas de sentirla es mirar las toallas, blancas o con el logo de turno, dobladas y organizadas en el clóset, y pensar en la persona que las puso ahí. En que lo hizo en nuestro cuarto y también en el siguiente, y en el siguiente. Esas toallas cifran un destino como el nuestro, conmovedor precisamente por su simpleza. Y uno se mete a la ducha y ensucia las toallas, porque uno, como cualquier fulano, por mucho que piense en su prójimo no puede evitar ser un agente del destino.

Tengo para mí que Markus Orths estaba en un hotel de esos, y que miró unas toallas, unos baldosines o un escritorio de madera barata, con su esfero de cortesía y su papel membreteado, cuando imaginó a Lynn, la protagonista de su novela corta “Das Zimmermädchen”. Que pensó en una serie de movimientos repetidos cientos de veces: desempolvar, acomodar, poner un objeto en su esquina, tender la cama. Que sintió una especie de fragilidad invisible, una cuerda sin sustancia que atravesaba el vacío; y que entendió que ahí estaba la novelita, escrita desde siempre, y se sentó y le salió como tenía que salir, sencilla e implacable como la vida misma.

Lynn intenta salir del hueco que nos contiene a todos metiéndose debajo de una cama. Lo hace las noches de los martes, siempre en la misma habitación del hotel donde trabaja. Se queda ahí mientras el cliente de turno la ocupa, y escapa cuando está dormido, en la madrugada. No lo hace para esconderse, sino para revelarse; no para huir, sino para ponerle la cara al absurdo. Su atrevimiento desencadena una serie de torpezas que reconocerá quien alguna vez haya osado hacer lo que le nace. Al final, como en cualquier historia verdadera, parece quedar en el aire la pregunta de si valió la pena. Basta releer ciertas páginas rigurosas de Orths para convencerse de que la respuesta es afirmativa.

Acaso a algún lector le darán ganas de hacer lo que yo en una noche de delirio: leer un capitulito acostado debajo de la cama. Me atrevo a afirmar que ese riesgo mínimo también vale la pena. La mejor respuesta a la buena literatura es dejar que nos viva la vida, al menos un instante; que nos despierte de verdad a la belleza cruel que nos da forma al tiempo que nos desintegra.

July 11, 2012

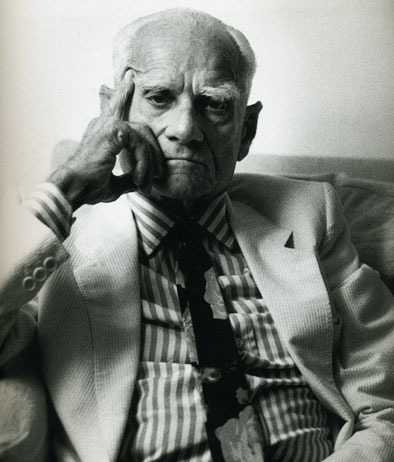

Ilona Matzner ( ? - 1987) y Sándor Márai (1900 - 1989),...

Ilona Matzner ( ? - 1987) y Sándor Márai (1900 - 1989), luciendo como lo que son: fantasmas.

Perderse con los ojos abiertos

A los ochenta y cinco años un escritor exiliado, un genio olvidado por razones en parte políticas y en parte casuales, ve morir de cáncer a su mujer, con quien vivió sesenta y dos de esos mismos años. Luego, apenas unos meses después, muere de un aneurisma el hijo adoptivo de los dos. El viejo vive otro tiempo más. Prácticamente deja de leer y escribir. Al fin compra una pistola, asiste a clases para aprender a usarla, y una tarde se suicida de un tiro en la cabeza.

Como trama de una novela o una película, esa historia tal vez resultaría de mal gusto, una cosa desgarradora hasta el asco, tipo el peor (el mejor) Von Trier. Mucha gente se quejaría de su crueldad, acaso la llamaría inverosímil. El lector ya sabe, sin embargo, que no es ficción, sino un resumen del final de la vida de Sándor Márai.

Tengo para mí que Márai, a sus treinta, cincuenta u ochenta años, habría afirmado que el temor al derecho al aborto, al suicidio asistido y a otros actos similares no es más que una forma de horror vacui disfrazada de sentimiento humanitario. Terriblemente, aquello de que “la vida es sagrada” no siempre es un axioma irrefutable. Uno de los sinónimos de “sagrado” es “intocable”, precisamente porque la religión despliega un imperativo trascendental que impide que un objeto, un lugar, un momento, sean objeto de la acción humana. Son “cosas de Dios”. Pero si se niega ese imperativo, la barrera ética se revela en toda su inquietante porosidad. De pronto resulta necesario pensar sobre cosas no sólo dolorosas, sino también repugnantes. ¿En qué casos resulta aceptable dejar pasar, o incluso propiciar, el fin violento de vidas humanas? ¿Se puede sopesar unas vidas con otras y decidir en frío que alguna vale más? ¿Y qué hay de la propia? ¿Si nuestra vida es verdadera e inalienablemente nuestra, es nuestro también, e igual de inalienable, el derecho de terminarla? Desde la perspectiva que sacraliza la vida, esas preguntas se han de responder con un “no” rotundo que resulta tranquilizador. Desde la otra, la que las intenta asumir, son infinitas, abismales.

Márai se respondió a sí mismo, con lucidez tan desaforada que a veces resulta cegadora, que su vida ya no tenía valor. No se entregó a lo que para él habrían sido delirios religiosos, pero tampoco negó la posibilidad insensata de una trascendencia. Agnóstico verdaderamente consecuente, dejó abierto hasta el final el interrogante metafísico, y como esa pregunta estaba sin responder no se dejó amilanar por su contenido invisible. Se mató en un acto libre, premeditado, humano sin mejores calificativos. Dejó sus diarios como testimonio de un heroísmo que no cabe llamar tal, porque los héroes ganan así se pierdan haciéndolo, mientras que los seres humanos al final nunca hacemos otra cosa que perder.

Saber perder, me digo entonces, es la única nobleza posible. A lo Márai: perderlo todo, hasta la propia vida, pero con los ojos abiertos.

May 10, 2012

Alberto Moravia (1907 - 1990). Trágicamente, nunca sabremos...

Alberto Moravia (1907 - 1990). Trágicamente, nunca sabremos cuáles eran los colores de la corbata.

Vivan las malas novelas

Sé poco sobre Alberto Moravia, y después de leer su novela “La noia”, en español “El aburrimiento”, no quiero aprender más. Recorrer sus páginas, trescientas y pico en mi edición de Einaudi, fue una labor tan ardua como desagradecida. Antes había leído “Il disprezzo”, que también me pareció malo. Pero se lo respeta como uno de los autores esenciales de la Italia del siglo XX, y yo vivo de fingir que estudio literatura italiana; así que cuando lo vi en descuento en Strand, en esa parte maravillosa del primer piso donde casi todos los libros en lengua extranjera cuestan menos de diez dólares, lo compré con un sentimiento de deber que, no lo sabía entonces, me aprovecharía.

Desde el primer capítulo intuí que no había nada bueno en el libro. Pero insistí. Leo mucho en los trenes, y a veces me sorprendía cerrándolo con asco y pensando que en la siguiente parada me bajaría expresamente a tirarlo a la caneca. Tirarlo con ruido; que la gente se diera cuenta, que le viera la portada. Pero esperaba dos paradas más, respiraba hondo, volvía a leer. Lo discutí con un par de amigos que terminaron haciéndome la misma pregunta: si de verdad es así de malo, ¿por qué lo sigue leyendo? En ese momento no lo tenía claro, y mucho menos cuando lo terminé y resistí, no creo que por última vez, el impulso de echarlo a la basura. Pero ahora, después de un rato de rumiarla, creo que tengo parte de la respuesta.

Una de las razones por las que leo es para aprender cómo se escribe. La literatura, como todo oficio, se aprende por imitación. Uno comienza con los que admiró de pequeño, copiándolos sin vergüenza, y nunca termina de hacerlo; y poco a poco le suma voces y posibilidades, temas y contextos, objetivos y estrategias a su repertorio, de la manera entre metódica y maravillada como los pintores de antaño le agregaban colores a su paleta. Y de improviso, de tanto leer, uno se encuentra con escritores que son buenos para aprender cómo no se escribe.

De pronto ese último es el hallazgo imprescindible. Porque no se trata de las obras comúnmente consideradas malas: ‘bestsellers’ (entre los que he encontrado una que otra novela buenísima), autobiografías de estrellas de la farándula, libros de autoayuda. Tampoco se trata de autores sin lenguaje, de los que tristemente hay tantos, para los que las palabras son una barrera que nunca superan. Creo que Moravia es el primer autor que puedo incluir sin remilgo en esa lista: inteligente, culto, usa con intuición el italiano y forja frases cristalinas, sin excesos, con ocasionales momentos brillantes. Es un escritor de verdad, y es por eso que pudo escribir “La noia”, ese perfecto manual práctico de cómo jamás, ni por equivocación, escribir una novela.

“La noia” es la historia de un “fighetto”, un niño rico romano, que se aburre. En su diario inverosímil, el hombre define el aburrimiento como “la imposibilidad de lograr una relación con las cosas”. Así que se trata, el lector lo entiende de inmediato, de una novela existencialista. El valor de ese tipo de novelas (pienso en los obvios, en Camus o Sartre) es funcionar como una especie de experimento: tomar a un individuo alienado en grado sumo, un cobayo, y soltarlo en su mundo de mentiras para que nunca salga de él, para que no logre vivir y, casi indefectiblemente, se muera.

Moravia hace eso y lo hace bien. Su héroe nunca hace nada. No logra pintar un solo cuadro más, luego del que rompe cuando comienza la novela; no logra amar a la mujer que cree que ama; no logra librarse de la presencia insoportable de su madre y de su herencia; no logra ser pobre ni rico, ser libre ni estar preso, estar enamorado ni odiar, ni siquiera ser indiferente.

El problema de la novela es otro, y es hondo. Tal vez es inevitable. Es que es precisamente lo que es y nada más: un experimento. No hay vida en su historia porque no quiere tenerla. A Moravia no le interesan en absoluto sus personajes, tanto que se atreve a escribir a Cecilia, la amante del protagonista, una mujer deliberadamente vacía, carente por completo de opiniones, una máquina sexual a la que ni siquiera el orgasmo le inspira una palabra. Moravia lo que quiere con este libro es pensar y poner a pensar a su lector; y de tanto pensar arruina, adrede e irremediablemente, la novela que está escribiendo, porque la literatura no se escribe para razonar (ni para sentir ni para denunciar ni para declarar, y ni siquiera para escribir), sino para contar. Y para contar una historia hay que creer en ella, sentirla adentro y afuera, vivirla; unirse a ella de forma tan íntima que le den a uno ganas de jugar con ella, de la manera como se juega con un niño cuya inteligencia uno admira y cuya energía respeta.

Siento que Moravia quiere, por encima de todo, ser un intelectual. Enfrentarse al ‘gran problema de su tiempo’, la ‘alienación’. Siento que es por eso que falla. Rulfo dijo que el escritor debe ser el menos intelectual de los artistas; tanto Moravia como su Dino (asco de tipo) son intelectuales antes que artistas, y por eso su libro se llama “El aburrimiento” y está vacío, como un vaso de Petri en el que los microbios murieron hace tiempo, porque de tanto observarlos y anotar sus características al biólogo se le olvidó que necesitaban comer algo, los pobres bichos, o al menos respirar un poco de aire.

Hay otra novela existencial que leí casi al tiempo con “La noia”: “Un homme qui dort”, de Georges Perec. El protagonista de Perec ni siquiera es pintor, sino estudiante, lo que le hace todavía más fácil no hacer nada. Y es eso, precisamente, lo que hace durante la novelita. Se pasea por la ciudad, si acaso. Duerme cantidades. Pero Perec no está pensando, está jugando. Sus descripciones del sueño, en particular, son una delicia, llenas de imágenes paradójicas que le iluminan a uno esos actos sobrehumanos que hacemos todos los días, dormirnos y despertarnos. Es por esa animación verdadera, por esa libertad, esa gracia, que su novela, a diferencia de la de Moravia y con muchas menos páginas, sí logra erigirse en un objeto intelectual digno de estudio y respeto.

En literatura hay que jugar para pensar, y no al revés. Moravia, ese viejo pretencioso y probablemente misógino, me dio esa lección con más efectividad que el mismo Perec, que me gusta tanto. Así que vivan las malas novelas, pero sólo si han de ser tan irreparablemente malas como esta.

March 26, 2012

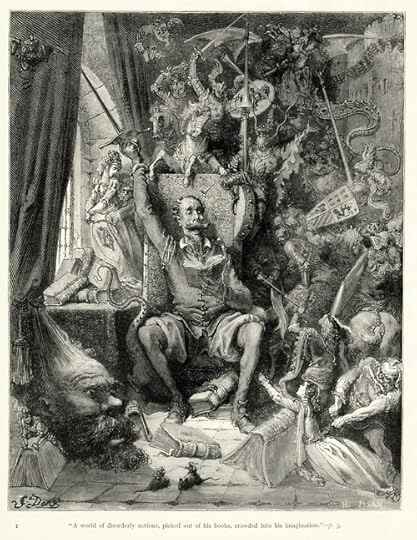

Alonso Quijano en su biblioteca; grabado de Gustave Doré (1832 -...

Alonso Quijano en su biblioteca; grabado de Gustave Doré (1832 - 1883)

Quijotes

Hay personajes de la segunda parte del Quijote que no salen en el libro. Estoy pensando en uno en particular. Uno que, como Sansón Carrasco, se había graduado de bachiller, aunque no se sabe de dónde; los archivos sólo mencionan que no fue de Salamanca. Tampoco era socarrón. Cuando decidió salir al mundo, en busca del protagonista del libro que acababa de terminar, lo hizo sin ánimo de diversión ni de aventura, sin saber por qué. Nunca había viajado solo, y la primera noche al aire libre no durmió, sino que miró las estrellas. En una venta en algún lugar de la Mancha le dijeron que ya eran días que el loco se había ido. En Sierra Morena no encontró nada. En las tierras de un duque aficionado al teatro, un labrador le contó que unas semanas atrás le había tocado convertirse en encantador, conducir por el bosque un carro tirado por dos bueyes con cirios en los cuernos, y soltar una parrafada aprendida de memoria. Luego, mientras se alejaba, había visto al loco hacerle una venia desencajada, y le había tocado morderse la lengua para no soltar la risa. Frente a la tumba, cuya lápida no decía nada de las aventuras de su dueño, esperó un instante. Luego vagó otro mes, y al fin volvió a casa.

Tal vez Cervantes no lo incluyó porque es un personaje insignificante, o porque en los archivos no aparece su nombre, o por otra razón mejor. O no le alcanzó el tiempo. Pero me digo que en últimas no importa. Ahí están los archivos, donde constan estas y tantas otras cosas que no salen en el libro.