Alejandro Parisi's Blog, page 12

May 14, 2020

Entrevista completa de InstagramLive con el Museo del Holocausto

Ayer tuvimos una lindísima charla con Jonathan Karszenbaum, director del Museo del Holocausto de Buenos Aires, sobre Mira, Nusia y Hanka, las protagonistas de El ghetto de las ocho puertas, La niña y su doble, y Hanka 753. Fue el inicio de la nueva sección de entrevistas del Museo "¿Por qué tenemos que hablar? Conversaciones sobre el Holocausto en la cultura". Gracias a Brenda, Eliana, Jonathan por la amabilidad de siempre, y por la invitación. Les comparto el video de la entrevista:

Published on May 14, 2020 05:16

May 13, 2020

Entrevista. Museo del Holocausto.

¿Por qué tenemos que hablar? | Conversaciones sobre el Holocausto y la cultura. Hoy a las 18 horas vamos a estar charlando con Jonathan Karszenbaum, director del Museo sobre la trilogía de historias de sobrevivientes. Los esperamos

Published on May 13, 2020 07:18

April 26, 2020

Fragmento: Su rostro en el tiempo. El fin del fascismo en Sicilia.

"Al día siguiente, Giuseppina volvió a visitar a Vito. Lloraron la muerte de su madre abrazados, recordando sus cuidados y los tiempos en que ambos eran pequeños y Rosalía aún llevaba la casa. Poco después, afuera de la cueva se oyeron disparos. Vito se apartó de Giuseppina. Mientras se vestía, dijo:- No salgas hasta que te diga.Vito empuñó su arma, salió de la cueva y durante unos minutos Giuseppina no oyó nada más silencio. Al fin escuchó unas risas, un disparo y a Vito, que gritaba:- Pina, mirá.Afuera, un grupo de carabinieris se alejaba por el camino dando tumbos, corriendo en zigzag para eludir los disparos de los partizanos, que se pasaban una botella de vino y festejaban cuando alguno acertaba el tiro. Uno de los hombres de Vito dijo:- Se están replegando hacia Messina. Y los alemanes desaparecieron de repente.- ¿Qué pasa, Vito? – preguntó Giuseppina, asustada.Vito la sujetó por los hombros, sonriendo.- Se acercan los Aliados, la guerra va a terminar pronto.

La partida de los soldados provocó una reacción contradictoria entre los refugiados. La mayoría festejaba que se fueran las tropas del Duce y de Hitler, aunque todos desconfiaban cómo sería la nueva invasión. Como la mayoría tenía familia en América, deseaban que los invasores fueran americanos y no esos ingleses que tenían fama de ser salvajes piratas con sed de venganza. Lo cierto era que todos ansiaban el final de aquella guerra, y por eso pasaron los días siguientes mirando los caminos, esperando descubrir las banderas de los nuevos invasores adentrándose en la isla. Así lo habían hecho siempre.Generación tras generación.Pero no vieron nada, ni ese día ni el siguiente: apenas grupos perdidos de soldados italianos corriendo hacia las montañas, donde los partisanos los esperaban para asesinarlos o tomarlos prisioneros. Al fin, una noche julio de 1943, todos los refugiados despertaron por un rugido ensordecedor. Cuando alzaron la vista descubrieron que no era uno, sino una decena de aviones los que cruzaban el cielo de la isla. Los niños se aferraron a las ropas de Giuseppina; Peppino y Giulio temblaban, Francesca se había orinado las ropas y se cubría la cabeza con un canasto de mimbre con la esperanza de que eso la protegiera de las bombas. Marianinna, que para entonces ya tenía trece años, temblaba en un rincón:- Dicen que violan a las mujeres, Pina.Giuseppina le pidió que se acercara. Mientras su hermana se echaba a su lado, le dijo:- Tranquila, no voy a dejar que te lastimen.Marianno y los mellizos estaban afuera; el primero con el rifle colgado al hombro, los niños con un revólver y un sable alemán que habían encontrado entre los pastizales. Pronto, en las montañas otros niños y otras mujeres comenzaron a gritar. Todos alzaban las manos al cielo, rogando- Santa Madonnaque los aviones se alejaran, - Santa Madonnaque las bombas no cayeran sobre ellos,- Santa Madonnaque la muerte no se ensañara aún más con la isla. Y así fue que las bombas no explotaron, ni siquiera las vieron caer, y los aviones se alejaron por donde habían venido. Hubo un silencio en el que Giuseppina pensó en Vito. Entonces alguien gritó:- Paracaidistas.Todos miraron hacia arriba: pendidos de blancas burbujas que flotaban sobre la noche, cientos de paracaidistas caían lentamente sobre el campo. Aterrizaban con un ruido seco, desperdigados por el monte, los viñedos y los caminos. Al caer se despojaban del equipo con velocidad y empuñaban sus metrallas para ocupar posiciones que les permitieran dominar el terreno. Atemorizados, le apuntaban a todo lo que se movía. De pronto, los sicilianos comenzaron a salir de sus escondites gritando:- Americanos, americanos…Quizá los americanos esperaban ser atacados por las tropas italianas; quizá temieran el recelo de aquel pueblo atrasado y hambriento… Tal vez por eso gritaban palabras incomprensibles para los sicilianos, les enseñaban sus armas con gesto amenazante y luego blasfemaban, desconcertados por aquellos ancianos, mujeres y niños que, en lugar de atacarlos, se acercaban sonriendo para abrazarlos, besarlos y darles la bienvenida- Santa Madonnafelices porque después de tantos siglos, después de generaciones enteras, los ángeles de la Madonna volvían a descender a la tierra y los enemigos de la isla otra vez huían lejos, hacia el mar.

Published on April 26, 2020 09:31

April 21, 2020

El levantamiento y la destrucción del Ghetto de Varsovia según Nusia y Slawka.

Cuando los alemanes invadieron la ciudad de Lwow, en Polonia, actualmente Lviv, Ucrania, el padre de Nusia sólo se preocupó en salvarla a ella. Le consiguió los papeles de una nena ucraniana recién fallecida y le pagó a un maestro para que le enseñara todo lo necesario para que ella pudiera fingir ser católica. Después, gracias a una ucraniana, una noche la despidió en la estación de tren y la envió a un orfanato de Varsovia para que pasara allí la guerra convertida en otra niña, Slawka. El día que se despidieron, el padre le dijo: "Tenés que callar, rezar y mentir". Entonces Nusia se convirtió en Slawka. Lo que su padre no imaginaba era que al poco tiempo de llegar al orfanato Nusia y Slawka iban a ser adoptadas entre todos los huérfanos por Claudia, la mujer del general ucraniano Bezruchko, mano derecha del asesino antisemita Petliura, quien al verla creyó que era una niña de pura sangre ucraniana. Vivió con ellos durante años, fingiendo ser otra, renunciando a su lengua, a su identidad, a su familia y a su religión, respetando la orden de su padre: callar, rezar y mentir. Así, un día, a las puertas de una iglesia católica, al otro lado del muro que delimitaba el ghetto, Nusia y Slawka vieron cómo los soldados masacraban a los judíos que, ya sin nada que perder, se habían levantado en armas contra los asesinos en ese hecho que recordamos hoy y que todos llamamos El levantamiento del ghetto de Varsovia..

"El domingo siguiente Claudia la despertó para ir a misa. Se vistieron, desayunaron y se dirigieron a la estación. Allí se despidieron: Claudia tomó un tranvía con destino al hospital, mientras que Slawka tomó otro que la llevaría a la iglesia. A medida que se acercaba al Centro, notó una mayor presencia militar que otros días. Soldados ucranianos, lituanos y alemanes marchaban por las calles de Varsovia cantando canciones de guerra. A través de las ventanillas abiertas también llegaba el sonido de los disparos y un insoportable olor a quemado.- ¿Qué ha pasado? – preguntó Slawka a uno de los pasajeros.- Están quemando a los judíos – dijo el hombre en ucraniano, aburrido. Al llegar a la Ciudad Vieja, Slawka bajó del tranvía. Junto a ella pasó un pelotón de soldados ucranianos que reían y gritaban, excitados por el vodka de las botellas que se pasaban unos a otros. Se dirigían a una de las puertas del ghetto. Desde el interior, lenguas de fuego se alzaban hacia el cielo soltando columnas de ese humo que envolvía las calles con un manto oscuro y putrefacto. Cuando los soldados se alejaron y se llevaron sus canciones, Slawka pudo oír el apagado grito de los moribundos que debían estar agonizando o escapando al otro lado de los muros del ghetto. Se detuvo en la puerta de la iglesia buscando aire puro. Pero era imposible. Toda Varsovia olía a carne quemada, a maderas y a pólvora. Los feligreses ucranianos contemplaban la destrucción del ghetto desde las escalinatas de la iglesia con sonrisas y gestos de espanto.De pronto, el repiqueteo de una campana anunció el comienzo de la misa. Poco a poco, los fieles fueron entrando a la iglesia. Y sin embargo Slawka no se movió. Estaba petrificada por el terror y la curiosidad. Con los ojos entornados, intentaba divisar entre el humo lo que ocurría dentro del ghetto. No podía creer que aquello estuviera ocurriendo realmente. Pensó en su hermana, que había sido fusilada por los ucranianos. Pensó en su padre, abandonado a su suerte en Lwow. Pensó en ella, fingiendo ser una más de aquellos que estaban ayudando a los alemanes a destruir el ghetto.De a ratos, grupos de soldados y civiles pasaban frente a la iglesia corriendo y gritando como desaforados.Al menos, los judíos se defendían antes de perecer bajo el fuego. Y ella quería ver todo. Cuando se quiso dar cuenta, estaba caminando hacia los muros del ghetto. Entonces, un soldado ucraniano le gritó:- Sal de aquí, niña. ¿O quieres tomar un arma y disparar tú también?Regresó a las escaleras en el mismo momento en que las puertas de la iglesia volvían a abrirse. A medida que salían, los fieles se iban deteniendo a mirar las llamas.- Pobres judíos – dijo uno.- Se lo merecen. Que los maten a todos de una vez – dijo otro.Slawka los miró, hastiada. Se alejó con una sensación de asco que la acompañó ese día y los siguientes. A veces corría al baño a lavarse la cara con violencia porque creía seguir oliendo el perfume de la destrucción en la casa, en la escuela, en todos los sitios que visitaba. Pero para entonces las llamas ya se habían apagado, y el ghetto, convertido en cenizas, era la imagen pura de la derrota."

Published on April 21, 2020 05:23

April 19, 2020

El ghetto de las ocho puertas: Levantamiento del ghetto de Varsovia.

Hoy, Mira cumpliría 98 años. Su recuerdo, otra vez, como siempre, coincide con la conmemoración de un hecho que ocurrió cuando tenía 19 años: El levantamiento del Ghetto de Varsovia. Así la recordamos.

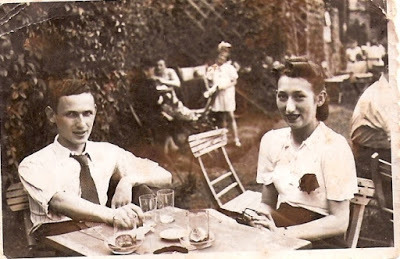

Mira y Edek en el Ghetto de Varsovia. 1941.

Mira y Edek en el Ghetto de Varsovia. 1941."En general, para mis cumpleaños no acostumbraba pedir regalos costosos ni celebrar fiestas espectaculares. Prefería una buena comida en la intimidad de mi casa. Así pensaba hacerlo el 19 de abril de 1943. Aquel año mi cumpleaños coincidía con la víspera de Pesaj. Para la cena había conseguido una botella de vino dulce y un pan de Matzá, algo que por entonces era un lujo impensado. Esa noche, los pocos sobrevivientes que quedaban de mi familia y la de Edek vendrían a cenar a la casa de la calle Leszno para festejar mis veintiún años. Una tía de Edek había sugerido que Bozena debía regresar al ghetto para pasar las fiestas junto con su familia, pero Edek se opuso porque temía que al regresar al ghetto su prima corriera peligro. No se equivocaba: al amanecer, por las calles marcharon cientos de soldados lituanos y letones. Un oficial de las SS anunciaba a los gritos que los últimos judíos que quedábamos en el ghetto debíamos presentarnos para partir hacia una fábrica de Poniatowa. Cuando nos enteramos, Mietec, Hilary, Jacob y yo estábamos en la fábrica. Edek había entrado con un gesto de preocupación; al conocer la noticia se había quedado desconcertado, y en su desconcierto sólo había atinado a tomar una pequeña bolsa con sus fotos familiares. Ni siquiera llevaba abrigo.Dejamos de trabajar y nos dirigimos a la puerta, donde Musialowa se burlaba de todos los judíos que pasaban. Mientras fichábamos vimos entrar a Konarski. Las ojeras le ensombrecían el rostro como dos manchas de cabrón; en el centro, sus inquietos ojos claros, miraban a un lado y otro, contagiados del frenesí de la fábrica: por los pasillos varios hombres iban y venían cargando bultos, mientras otro grupo se encargaba de desmantelar las máquinas y las estanterías.Konarski parecía sorprendido o apesadumbrado de vernos. “Aún están aquí”, dijo. Dispuesto a despedirse, Edek le agradeció toda la ayuda que nos había prestado durante los años que habíamos pasado en el ghetto. Después dijo que íbamos a presentarnos ante los alemanes para ser deportados a una fábrica de Poniatowa. Konarski sonrió: “Idiota, nos matarán a todos. Hoy mismo destruirán la fábrica, el ghetto y a todos los judíos que quedamos.” Sólo entonces oímos los primeros disparos. “Cuando la resistencia se enteró de los planes de los alemanes, comenzaron a arrojar bombas molotov y a tender barricadas. Deben que esconderse”, dijo Konarski. Edek y sus hermanos se miraron. “¿Dónde?”, pregunté. Konarski sacudió la cabeza: “En una de las casas del frente de la fábrica. Ya he escondido a algunos, pero sólo quedan cuatro lugares”. “Id vosotros, yo puedo esconderme en el ático de la casa de Shosha”, dijo Mietek con decisión. Abrazó a sus hermanos, me besó las mejillas y se marchó.Antes de que pudiéramos reaccionar ya estábamos siguiendo a Konarski. Se oían órdenes en alemán, en polaco. A saber por lo que contó, Konarski era uno de los treinta judíos que Schultz había elegido para que desmantelaran las fábricas del ghetto: debían desarmar las máquinas y colocar sus piezas en las mismas cajas donde él nos pensaba ir sacando a nosotros y a los demás judíos refugiados en el escondite. Lo seguimos hasta los pies de una escalera que llevaba a los pisos superiores del edificio. Pudimos oír el rumor de las botas alemanas trotando por la calle, al otro lado de la pared, y el melódico tintineo de las cintas que sujetaban los fusiles. Konarski retiró la plancha de madera que ocultaba la entrada al escondite, bajo la escalera, y el sótano se nos reveló como una boca negra y tibia, presta a devorarnos. La luz de la escalera iluminaba unos rostros pálidos y asustados; asomando desde el interior para buscar aire fresco, pude ver a una mujer que sostenía un bebé en brazos. Entramos de uno en uno: el lugar era estrecho, y apenas si cabíamos sentados en el suelo; no había rejillas ni ventanas, por lo que el aire estaba cargado con aliento de todos.Antes de cerrar la puerta, Konarski se dirigió a Edek, como si él fuera el líder del grupo. “No salgáis por nada del mundo. No habléis. Se oye todo desde afuera. Sólo debéis permanecer en silencio hasta que mis hombres vengan a buscaros”. Entonces cerró la puerta y nos quedamos a oscuras, en silencio. Qué silencio. Podía oír la respiración agitada de Edek, justo delante de mí. Sin darme cuenta, con la tensión había presionado una parte del pan que llevaba en la mano hasta convertirla en migas. Lo dejé en suelo, entre mis rodillas, junto con la botella de vino. Poco a poco mis ojos se fueron acostumbrando a la oscuridad, y los rostros de mis compañeros no se volvieron nítidos, pero al menos pude descubrir sus rasgos. Además de los padres del niño, había dos hombres jóvenes que trabajaban en la fábrica. El día pasó lentamente. El levantamiento del ghetto de Varsovia nos llegaba en forma de disparos, explosiones y gritos de festejo. A veces, la casa se sacudía sobre nosotros y las vigas que sostenían el techo del sótano dejaban caer el material cuarteado por las continuas explosiones. De a ratos mirábamos hacia arriba, más preocupados porque se desplomara el techo que porque entraran los alemanes. A oscuras era difícil contar el paso de las horas. Al fin, con la alarma del toque de queda supimos que era de noche, que el día había terminado y nadie había venido por nosotros. Recostada sobre su pecho, acariciaba el arco de piel suave que se extendía entre el dedo pulgar y el índice de Edek, como si eso bastara para alejar sus temores y engañarme a mí misma: “Nos salvaremos, Konarski nos rescatará”, le decía. Pero al día siguiente todo siguió igual: acurrucados unos sobre otros, nos estremecíamos con el sonido de las bombas y los disparos. Estaba impaciente; necesitaba salir, ir al baño. Al fin, uno de los hombres pidió perdón y luego se orinó en sus pantalones. Los demás lo seguimos, inevitable, tristemente, y el aire del sótano comenzó a volverse agrio y espeso. Cuando volvió a sonar el toque de queda, comimos un trozo de pan y bebimos pequeños sobros de vino. En un momento, oímos los pasos de dos soldados alemanes que, supongo, se detuvieron a fumar junto a la pared de nuestro escondite. Los oímos reír, festejar el avance alemán sobre el ghetto. Aunque Edek no lo dijera, yo sabía que estaba pensando en su hermano escondido en el ático de la casa. Me quedé dormida con la mano aferrada a las fotos que llevaba colgadas al cuello; en sueños vi a papá bajar del tren que lo traía de Francia, con una cesta llena de pistolas y panes. El tercer día nos trajo la desesperación de sabernos olvidados. El regreso de Konarski era menos probable que la victoria de la resistencia. Sin embargo, sus hombres regresaron para esconder a otras tres personas. Debíamos esperar. El cuarto día llovió. El sonido de la tormenta parecía una burla divina ante la sed que estábamos pasando. Frustrados, bebimos las últimas gotas de vino. El quinto día vimos cómo los hombres de Konarski se llevaban a los tres nuevos y volvían a encerrarnos. Esa noche se acabó el pan.Entonces el niño, que durante los cinco primeros días se había mantenido en calma prendido permanentemente a los pechos de su madre, la mañana del sexto día acabó por perder la paciencia. Primero soltó una queja enternecedora, de niño satisfecho; luego el gemido se fue intensificando hasta convertirse en llanto. Un llanto desgarrador, el mismo que hubiéramos querido soltar nosotros si no hubiésemos estado tan empecinados sobrevivir. Todos miramos a la mujer, que se apuró en acunar al niño. Lo volvió de espaldas, le golpeó cariñosamente la cola, lo hizo eructar, y sin embargo no consiguió calmar su llanto. La pobre mujer también lloraba, pero en silencio y ante nuestras miradas de reproche.“Hágalo callar”, dijo Jacob, con voz nerviosa. Alguien le alcanzó un pañuelo. La madre se encargó de contener las patadas que pegaba el niño mientras el padre intentaba amortiguar sus gemidos cubriéndole la boca con el pañuelo. Sólo lo lograba en los momentos en que el niño se ahogaba, tosía y juntaba fuerzas para volver a llorar. Estuvimos esperando a los alemanes un rato, unas horas, todo un día. Los estruendos de las bombas, el sonido de los carros de asalto y el clamor de las tropas que ingresaban al ghetto habían logrado silenciar el llanto del niño durante todo el día. Pero los ruidos se acallaron por la noche y, en el silencio del ghetto era imposible no escuchar semejantes gritos. Contuve la respiración durante un rato, creyendo que con mi esfuerzo el niño dejaría de llorar. En la penumbra pude ver que el padre del niño buscaba algo en sus ropas gastadas. Extendió la palma de su mano hacia Jacob, enseñándole un pequeño sobre de color blanco. “Es cianuro, déselo al niño antes de que os delate. Yo no puedo, soy el padre”, dijo. Jacob miró al padre del niño directo a los ojos: en los suyos no había odio ni tristeza ni desesperación, sólo enojo. “Hágalo usted”, dijo. En el silencio que siguió quedó plasmada la vergüenza de todos: ¿acaso valía la pena matar a un niño para salvar diez vidas? Al fin, el padre del niño guardó el cianuro para otro momento. El niño aún lloraba, pero nuestra desazón nos hizo olvidar el llanto y poco a poco dejé de prestarle atención.Al día siguiente el niño dormía sereno en brazos de su madre. Con la boca reseca por el hambre y la sed, ese, el séptimo día, comencé a desesperarme. Quería salir, ver qué pasaba allá afuera: quizá todo había terminado, quizá los Aliados habían bombardeado las posiciones alemanas y ahora los de la resistencia estarían liberando a todos los judíos… “Lo más probable es que los hayan matado a todos”, dijo Edek. De todas formas, ¿cómo podíamos saberlo escondidos allí, bajo las calles donde se producía el levantamiento del ghetto de Varsovia? Justo cuando iba a salir, unos disparos que sonaron frente a la fábrica me hicieron cambiar de opinión. El noveno día sentimos unos pasos junto a la escalera. Era temprano, quizá poco después del amanecer. Alguien retiró las maderas que encubrían la entrada al escondite, y a continuación apareció un hombre. No era alemán, sino uno de los treinta judíos elegidos por Shultz. “Me manda Konarski”, dijo. Esta vez, los dos elegidos para salir éramos Edek y yo. Mientras me incorporaba y le deseaba suerte al resto, Edek se despidió de sus hermanos con la promesa de esperarlos afuera. Al salir del sótano, lo primero que hice fue hinchar mis pulmones con aire limpio. Con una mano me protegí los ojos: después de pasar nueve días a oscuras, la claridad que se filtraba a través de las ventanas me hería la vista. Seguimos al hombre de Konarski hasta la fábrica: salvo por cuatro enormes cajones de madera, el salón principal estaba vacío. Ya habían empaquetado las máquinas, las herramientas y las telas, y ahora las estaban cargando en un camión para sacarlas fuera del ghetto. Los hombres de Konarski nos escondieron detrás de un armario y nos dijeron que esperásemos ahí, que alguien nos vendría a buscar cuando llegara el momento indicado. Pero no vinieron, ni ellos ni nadie. Acurrucados detrás de unas estanterías enclenques, que apenas si podían ocultar nuestros cuerpos, contamos las horas como cuentas de una soga tensa que estaba a punto de romperse. Se hizo de noche: por los cristales de las ventanas comenzó a entrar la luz de la luna, que transfiguraba las motas del polvo que había levantado el trajín de la mudanza.Prefería enfrentarme a las balas alemanas antes que seguir escondida. Ya vería si terminaba reuniéndome con mamá en la tierra de los muertos o con Edwarda en la calle de los vivos. “Saldré: que me atrapen, que me maten… me da igual”, dije y Edek no pudo detenerme. Al avanzar podía sentirlo caminar detrás de mí, susurrando reproches y amenazas. Nos acercamos a una ventana. Afuera continuaba el ir y venir de los treinta judíos encargados del trabajo. En el rumor de voces, Edek reconoció la de Shultz, que llamaba a Konarski a los gritos. Alcanzamos la puerta con temeridad, y desde allí Edek comenzó a llamar: “Olek, Olek”. Oímos pasos. La voz de Konarski llegó antes que su cuerpo maltratado: “Edek, me había olvidado de vosotros”, dijo, pasándose un pañuelo sucio por el rostro. Sus ojos ya no mostraban la misma vivacidad de antes. Habló rápido, como si todos los tiempos estuvieran a punto de acabarse: el ghetto estaba fuera de control, los judíos atacaban a los alemanes, había trincheras de la resistencia y francotiradores nazis apostados en los tejados de toda la ciudad. “Nos quieren matar como perros, pero algunos judíos están armados y ya han matado a una decena de alemanes. Rápido, están por salir las últimas dos cajas.” No pude contener la pregunta: “¿Y los demás?” Konarski suspiró: la salvación de decenas de judíos estaba en sus manos cansadas. Lo seguimos hasta las últimas dos cajas que saldrían del ghetto. Abrió una de un metro de ancho por dos metros de largo y quitó algunas piezas de las maquinas para hacernos lugar. Nos metimos con esfuerzo, en posiciones invertidas, mis pies rodeando la cabeza de Edek y los suyos a un lado y otro de la mía, los dos apresados entre las planchas de acero y los engranajes cubiertos de grasa. “Mis hermanos están en el sótano y el otro en el ático, tiene que salvarlos”, dijo Edek. Konarski hizo un movimiento de cabeza que bien podía significar una disculpa como una afirmación. Al ver que Edek esperaba otra respuesta, dijo que intentaría sacarlos por las alcantarillas. Antes de que volviera a cerrar la caja, Konarski dijo: “Quedaos callados, cuando lleguéis al depósito no hagáis nada: mandaré a dos hombres de confianza para que os saquen de allí”. Sin tiempo para despedidas, comenzó a sellarla con largos clavos de acero. Oímos pasos de botas y dos voces que se burlaban de Konarski en un imperfecto alemán. Debían ser soldados letones. Uno le gritó al otro que le pasara la botella de vodka. Después de beber, alzaron la caja de golpe, y durante unos metros zarandearon la caja por el aire hasta que la soltaron sobre lo que debía ser el camión. Con el golpe, sentí que algo me lastimaba el tobillo. Al salir, noté que el aire frío de la calle cargado de un fuerte olor a quemado. Se oían disparos lejanos, ahora los enfrentamientos se estaban dando lejos de la fábrica. Cerca del camión en el que estábamos, un coro de voces quebradas entonaba canciones militares alemanas. Los soldados gritaban y reían animados por el alcohol, mientras el traqueteo del camión sacudía la caja. De pronto, una voz dio la orden encender las antorchas. Pude sentir el calor del fuego rodeando nuestro camino. Las posiciones que ocupábamos en la caja no me permitían verle el rostro, pero notaba cómo Edek se estremecía, sollozando de impotencia y dolor al saber que las llamas sorprenderían a Hilary y Jacob dentro del sótano. Me hubiera gustado poder abrazarlo, besarlo, susurrarle al oído que íbamos a salvarnos todos…, pero la caja era demasiado estrecha y a mí ya no me quedaban motivos para esperar nada bueno.Anduvimos cerca de veinte minutos; de a ratos nos llegaba el canto de las tropas que regresaban del ghetto en busca de descanso. Tras el rechinar de unas puertas, el camión se detuvo por completo. Los pasos de las botas se acercaron y bajaron la caja al suelo. El camión se marchó y nos quedamos en medio de un silencio; dentro de la caja no teníamos forma de saber dónde ni con quién estábamos. Pasó un rato, diez minutos o tres horas; desde la mañana del 19 hasta aquel 28 de abril el tiempo había tomado un ritmo a su vez frenético y desganado: la espera prolongaba los minutos y las horas pasaban fugaces con los giros de las circunstancias. A lo lejos, las explosiones que se producían en el ghetto se confundían en un rumor impreciso que no decía nada.Con las manos, Edek recorría las juntas de la caja en busca de un clavo flojo que pudiera ser quitado por dentro. Agotada por la espera y la desesperación, me esforcé por mantener los ojos abiertos hasta que me fui rindiendo al cansancio.Me despertó el ruido de la puerta. Como un acto reflejo, intenté incorporarme y me golpeé la cabeza contra la caja. Ni siquiera recordaba que estábamos ahí encerrados. En alguna parte, a nuestro alrededor, alguien preguntó: “Edek, Mira… ¿dónde estáis?”. Al reconocer la voz de Holson, un antiguo vecino de Edek, los dos empezamos a gritar. De pronto la caja comenzó a sacudirse. Cuando le quitaron la tapa, descubrimos dos rostros colorados mirándonos directo a los ojos. Más arriba, un techo altísimo sugería que estábamos en un depósito enorme. Los dos hombres nos ayudaron a salir y luego se encargaron de volver a cerrar la caja. Holson dijo que los dos polacos nos sacarían de allí. A nuestro alrededor, cientos de cajas contenían las distintas partes de la fábrica. No había soldados, ni agua que me calmara la sed que venía sufriendo desde hacía días.Al ver a Edek, noté que aún tenía los ojos rojos de tanto llorar. Nos abrazamos con fuerza, como si no nos hubiéramos visto durante años. El polaco que habló era gordo y alto, muy alto: “Os tenemos que sacar de aquí antes de que regresen los soldados. ¿Tenéis donde ir?” Edek y yo nos miramos y pronunciamos el nombre de Pietruszka casi al mismo tiempo. “Si quieren vivir, quitaos eso”, dijo el más pequeño de los dos, señalando el lazo con la estrella de David que llevábamos puesto en el brazo.

En la puerta del depósito se nos echaron encima una decena de polacos pobres y hambrientos que gritaban: “Judíos, por aquí” y nos tiraban de las ropas. Me aferré a Edek, asustada, mientras los dos polacos enviados por Konarski los empujaban y los amenazaban con los puños. Cuando nos alejamos por la calle Elektralna, le pregunté al hombre más bajo qué querían los polacos que habíamos visto antes. “Dinero”, respondió, “esperan a los judíos que se escapan para denunciarlos a los alemanes a cambio de comida, o los matan y les roban lo que aún tienen”. El gordo parecía muy atento y sensible a nuestros gestos, y al ver que Edek no podía disimular su furia dijo que nos acompañarían sólo mientras nosotros lo creyéramos necesario. El miedo a ser descubiertos nos obligaba a caminar con la vista en el piso. Ante cada ruido, el corazón me latía tan fuerte que parecía a punto de estallar. Bastaba que nos cruzásemos con un soldado para que se me cubriera el cuerpo de sudor. Me temblaban las manos, y mis piernas, entumecidas por el encierro de la caja y el sótano, se negaban a responderme. Cuando me detenía a tomar aire y alzaba la vista, el mundo me provocaba una furiosa tristeza. La parte aria de la ciudad funcionaba como si el ghetto, el hambre, las matanzas, nada de lo que habíamos sufrido hubiera ocurrido en Varsovia: allí las tiendas seguían vendiendo embutidos, quesos y licores; los niños no jugaban con cadáveres sino con pelotas; y las chicas de mi edad caminaban tomadas del brazo ante la mirada de los soldados que patrullaban el barrio. Toda aquella felicidad me resultaba ajena, cruel y sinsentido. Minutos más tarde alcanzamos el edificio de la calle Orla donde vivía y trabajaba Pietruszka. Los polacos se dispusieron a partir. Les estrechamos las manos con agradecimiento, y el gordo se quitó la gorra con respeto. Antes de que se marcharan, Edek les perguntó si Konarski les había dicho algo referido a sus hermanos. “No sabemos nada”, dijo el más bajo mientras el gordo, tal vez avergonzado, bajaba la vista hacia sus zapatos. Edek les dio algo de dinero y les pidió que cuando sacaran a Mietek y Jacob los llevaran hasta lo de Pietruszka, donde él los estaría esperando.Pietruszka vivía en la portería, ubicada en la planta baja del edificio. El rechinar de las maderas del suelo me daba escalofríos, estábamos tan cerca de salvarnos que me parecía imposible. Golpeamos la puerta de Pietruszka, y durante los pocos segundos que tardó en abrirse pensé que el polaco no estaba, que lo habían matado y que ya no teníamos adonde ir. Sin embargo allí estaba Pietruszka, sorprendido porque hubiéramos logrado escapar.Entramos y nos dejamos caer en el sillón de la sala. “Agua”, dije. Bebí más de un litro. Necesitaba descansar, cerrar los ojos, poner la mente en blanco y dormir durante varios días. Al quitarme los zapatos descubrí que la media estaba manchada con sangre. La herida no era profunda, pero me ardía bastante. Pasamos el día dormitando en la sala, sin hablar, esperando en silencio que llegaran los hermanos de Edek. Pero cayó la noche y ellos no aparecieron.La mujer de Pietruszka preparó la cena, no era mucho, pero compartieron su comida con nosotros. Animada por la tibieza de aquel guiso escuálido, les pedí que me contaran algo de Teo. La mujer se sentía orgullosa de haber convencido a la señora Stempke de que lo escondiera. “El niño crece sano, es inteligente y sabe callarse cuando es necesario”, dijo. En todo ese tiempo no había hablado de sus padres verdaderos y vivía como un integrante más de la familia cristiana que lo estaba cuidando. Edek permanecía en silencio, la vista fija en la puerta y el gesto triste de la derrota. Al día siguiente Pietruszca nos despertó a los gritos. Estaban buscando a los sobrevivientes por todo el barrio ario. Teníamos que mudarnos ya mismo al escondite donde estaban Edwarda y Boris, en el que también había sitio para nosotros… Pero Edek no estaba dispuesto a dejar a sus hermanos; si lo que habían dicho los dos polacos era cierto, Hilary y Jacob ellos no tardarían en llegar. “Lo dudo”, dijo Pietruszka con cara de resignación, “los alemanes avanzan pero los judíos siguen combatiendo, ahora están atrincherados en la calle Mila. No quedará un solo edificio en pie.” Edek insistía en que Konarski iba a salvar a sus hermanos. Pietruszka sacudió la cabeza: “Anoche, antes de destruir el ghetto, la GESTAPO encerró en una sala a los treinta judíos que desmantelaron la fábrica y los molieron a palos. Konarski está muerto.” Al oír la noticia los dos dejamos de hablar. Como cientos de judíos, nosotros le debíamos la vida a Konarski. Su mujer había escapado del ghetto y lo esperaba en otro escondite, pero nunca lo vería llegar. Edek siempre había sido un hombre decidido, y nada de lo que dijeran podía cambiarlo de parecer. Si sus hermanos se habían salvado, él estaría ahí para verlos llegar. Después de meditarlo, Pietruszka tomó una decisión: me llevaría con Edwarda en ese mismo momento y Edek se quedaría un día más hasta que llegaran sus hermanos. Aunque en lo de Jarosz sólo había sitio para Edwarda, Boris, Edek y yo, Pietruszka podía conseguirles sitio a Mietek y Jacob en casa de un tal Ptaszynski.Agradecidos, aceptamos su plan sin poner ninguna objeción. Confiábamos en él, después de todo si hubiera querido entregarnos ya no lo habría hecho antes. Pietruszka estaba apurado, debíamos llegar a lo de Jarosz antes del toque de queda. Con un esfuerzo del que ya no creía capaz, logré incorporarme y sostenerme sobre mis piernas. Edek me abrazó y nos besamos, en su boca tibia encontré el aliento que necesitaba para seguir escapando. Pietruszka ya había abierto la puerta de su casa y me miraba con impaciencia, pero con la comprensión suficiente como para permitirme una nueva despedida. Detrás de su máscara de entereza, podía ver que Edek sufría. Lo tomé por los hombros y, con un convencimiento que me sorprendió hasta a mí misma, le dije: “Nos salvaremos. Tú no hagas ninguna estupidez, que salvaremos”. Confundido, él me acarició la mejilla por última vez y yo me lancé a las calles de Varsovia." Fragmento de El ghetto de las ocho puertas.

Published on April 19, 2020 06:17

April 17, 2020

Iom Mashoa Vehagvurá.77º Aniversario del Levantamiento del Guetto de Varsovia.

Hacía meses que habíamos acordado con la gente de Daia Rosario que iba a viajar para esta fecha tan importante, pero por motivos que todos saben, el viaje se canceló. Me quedo con las ganas de ver a mis amigos y amigas de Rosario, que siempre me tratan tan bien. Lo bueno es que en la modalidad zoom todos los que quieran van poder participar de la charla estén donde estén. Nos vemos el martes 21 a las 19hs. Gracias a Gabriel Dobkin por la invitación.

Published on April 17, 2020 10:05

April 16, 2020

Con la sangre en el ojo. Fragmento.

"El pasillo estaba lleno de gente que bailaba y bebía agua mineral, champagne o tragos de colores. Las camas y sillones de los cuartos, que antes estaban vacíos, ahora se habían convertido en amasijos de culos, tetas y pitos que pasaban de boca en boca. Ni en sus sueños más depravados Balestra se había imaginado una orgía tan fastuosa. Daniela Hirsch había desaparecido, el fantasma se habría ido detrás de otros cuerpos, aunque su apariencia andrógina dejaba entrever que el sexo no era uno de sus deportes preferidos. Balestra recorrió el lugar solo, fumando, bebiendo lo que ofrecía la estrella de comic que estaba más cerca. Pasó junto a una puerta de la que salía vapor, y dentro vio un baño con jakuzzi y sauna lleno de gente desnuda. En un rincón, un enano con un miembro desmesurado le practicaba sexo oral a una anciana que fumaba con boquilla. En la terraza, dos hombres penetraban a una mujer que debía pesar más de ciento cincuenta kilos, mientras los malabaristas los envolvían en un círculo de fuego. En un salón, tres hombres comían pequeños trozos de pescado y mariscos dispuestos sobre el cuerpo de una mujer desnuda. Entonces, entre el rumor distinguió una voz ronca que cantaba una melodía que él conocía de alguna parte. Aguzó el oído, siguió a la voz. Alcanzó un patio con un aljibe y, más atrás, un pequeño escenario. La voz provenía de un rostro áspero de rasgos finos; los ojos, con pestañas postizas, estaban cerrados en una concentración que emocionaba. Llevaba un largo vestido rojo que le cubría los pies, alzaba los pequeños pechos con un escote pronunciado y mangas cortas. Con delicadeza, movía lentamente las caderas al ritmo de la música que sonaba desde unos parlantes. Sus manos, embutidas en finos guantes rojos, sostenían el micrófono mientras él o ella cantaba con voz ronca:- If you want a father for your child, or only want to walk with me a while, across the sand… i'm your man.Absorbido por la profundidad de aquella voz, Balestra pensó en que al fin al cabo, el muerto había sido un pobre tipo. Él también lo era. Pero aquella voz sonaba a su alrededor como una visión profética, y él ya estaba bastante borracho. Se alejó del lugar, buscando alguna mujer que le revelara la verdad del Universo.Pensó en Débora, besó a una mujer que no era ella y luego manoseó a otra. Mafalda le trajo un vodka con jugo de fruta, Peter Pan un whisky doble. Una rubia le ofreció sus tetas desnudas, pero antes de que Balestra pudiera hacer algo, una ola de hombres la arrastró de nuevo a la cama."

Published on April 16, 2020 13:57

April 8, 2020

Lecturas de cuarentena: Un caballero en el purgatorio. FINAL

45

La dictadura había dejado las prisiones llenas de detenidos, la mayoría procesados por motivos insuficientes o dignos de ser revisados. Por eso, a mediados del año siguiente, 1984, el presidente de la Nación declaró una amnistía para los presos políticos y una reducción de condena para los reos comunes.En agosto, Frattini recibió la visita de Beatriz Aranda, la directora del Patronato de Liberados, una organización que intentaba ayudar a los ex presidiarios a reinsertarse en la sociedad. Aquel día, Beatriz le aseguró que podría alojarse en un hotel destinado a albergar a los recién liberados.Así, días más tarde, Frattini se despidió de los guardias, de los internos y al fin cruzó el portón del penal. Al salir a la calle, comenzó a caminar con la cordillera de fondo. Se sentía pequeño, pero seguro de sí mismo. Al llegar al hotel, se registró ante una señora llamada Mirtha, que le aseguró que el Patronato le había dejado paga una habitación por cuatro días con pensión completa y dinero para el pasaje de regreso a Buenos Aires.- Hilda y Beatriz hablaron maravillas de usted, Frattini.No tenía más objetos que la ropa que llevaba y una caja con los materiales de dibujo que le había enviado Falleti. Se dirigió a su habitación, se bañó y regresó junto al mostrador de la recepción del hotel.- ¿Puedo hacer una llamada?Mirtha sonrió, señalando el teléfono, y se alejó fingiendo una ocupación impostergable para que pudiera hablar sin que ella lo escuchara. Nervioso, Frattini marcó el único número que le importaba. El teléfono llamó una, dos veces. - Hola. ¿Hola?- Hola – dijo Frattini.- ¿Quién habla?- Carlos.- ¿Qué Carlos?- Tu marido, ¿no me conocés la voz? – dijo Frattini con tristeza.- ¿Y dónde estás? – preguntó Maga, sobresaltada.- Estoy en Neuquén, salimos por una amnistía… ¿puedo volver a casa?Durante unos segundos, Maga guardó un silencio que a Frattini le provocó náuseas.Luego, con una voz queda, su mujer dijo:- No, Carlos. Por acá ni aparezcas.Y le cortó.Cuando regresó al mostrador, Mirtha lo encontró en la misma posición en que lo había dejado: parado, mirando el teléfono mudo.- ¿Todo bien? – le preguntó.- No – respondió Frattini mientras se alejaba arrastrando los pies.Entró a su habitación, se desnudó, se acostó y se cubrió con todas las mantas que había. En los últimos meses había alentado la tonta idea de una posible reconciliación. Ahora que aquello se había revelado como un imposible, no le quedaba ningún motivo para levantarse. En algún momento alguien llamó a su puerta. Entre dormido, Frattini oyó que Mirtha decía:- ¿Quiere cenar, Frattini?- No, gracias. Estoy cansado – dijo.No mentía. Estaba cansado de todo. Y estaba solo. No tenía dónde ir. No tenía a nadie a quien llamar. Se limpió las lágrimas, cerró los ojos. Volvió a dormirse. Pero esta vez los sueños lo llevaron a lugares lejanos, idílicos y aterradores. Villa Carlos Paz. El departamento de Once. El miedo en los ojos de Alejandro y Ana. Devoto. La Boca.Al día siguiente, al despertarse, bajó a la recepción y le preguntó a Mirtha si podía prestarle un equipo de mate. - ¿No quiere que le prepare el desayuno? No comió nada…- Gracias, Mirtha, pero no tengo hambre.- ¿Es por su mujer, no?Frattini asintió.- Ya lo va a perdonar… - dijo ella, sin mucho convencimiento.- No, Mirtha. Algunas cosas nunca se perdonan.

Esa noche no pudo dormir. Nunca había sentido tanta tristeza. Si cerraba los ojos, veía los rostros de sus hijos. Si los abría, se enfrentaba con su propia soledad. Al amanecer, se bañó y salió a la calle. Caminó durante horas, hasta que el sol comenzó a entibiar las calles de Neuquén. Sólo entonces tomó la tarjeta que el propio Faletti le había enviado y buscó su tienda de artículos de librería. La empleada que lo recibió lo invitó a pasar apenas oyó su nombre. - Espere un segundito acá, Frattini.Y Frattini esperó. Tenía todo el tiempo del mundo. Al entrar a la oficina, Faletti lo estaba esperando de pie, junto al cuadro que Frattini le había enviado de regalo.- Me hizo guapo y todo – dijo Faletti.- Me alegro de que le haya gustado.- ¿Cómo anda, Frattini? ¿Qué necesita?- Trabajo. Quiero trabajar de cualquier cosa. Puedo barrer, limpiar, hacer café… lo que necesite – dijo. Faletti ni siquiera esperó que terminara de hablar, que ya estaba escribiendo algo en una hoja que tenía sobre el escritorio.- Vaya a ver a mi hermano. Él le va a dar laburo – dijo Faletti, entregándole el papel donde había escrito una dirección.- Gracias.Empezó a trabajar ese mismo día. Le dieron una escoba y se pasó la mañana barriendo el suelo del hotel que pertenecía al hermano de Faletti. Barría con una dedicación tan obsesiva que su nuevo jefe lo palmeó en la espalda:- Frattini, me va a gastar el piso – dijo soltando una carcajada.Él lo miró, agradecido, y continuó barriendo pisos durante todo aquel día. El primero de su nueva vida.

46El día que cobró su primer sueldo, Frattini pensó que debía festejarlo. Ese sábado, se compró algo de ropa y por la noche bajó de su habitación vestido de punta en blanco. Las mujeres que trabajaban con él le hicieron bromas que le encendieron las mejillas de rojo. Así fue que se dirigió a una confitería que, sabía, contaba con salón de baile. Aunque se sentía un extraño entre toda esa gente acostumbrada a la libertad, pronto se fue relajando hasta que incluso se animó a bailar. Con un vaso de gaseosa en la mano, Frattini bailó toda la noche. Al amanecer, extenuado, se dirigió al hotel y comenzó a trabajar sin dormir siquiera una hora. Meses más tarde, el almanaque le reveló una fecha particular. Ese mismo día se dirigió a la oficina de Faletti.- Quisiera tomarme unos días para ir a Buenos Aires.- ¿Se va? - Voy y vuelvo. Pasado mañana mi hija cumple quince años.

El viaje a Buenos Aires le trajo más recuerdos de los que podía soportar. Ahora, las calles de su ciudad le resultaban extrañas y peligrosas. Al bajar del micro, sintió que todos lo miraban. Rápidamente, se alejó y se subió a un colectivo. Francisca no se sorprendió al verlo.Lo invitó a pasar, lo abrazó y lo besó en las mejillas. - Te soltaron – dijo.- Sí, y estoy trabajando en Neuquén.- Muy bien… - dijo Dora, mientras llamaba por teléfono a sus hermanas para avisarles que él había ido a visitarla.- Deciles que vengan, las quiero ver.Sus hermanas ahora eran madres, abuelas. Sin embargo, para él siempre serían la única alegría de su infancia. Después de besarlas, les contó que había dejado las llaves, que trabajaba como un hombre normal. - Esperemos que te dure – dijo Francisca.Sus palabras le recordaron la noche en que le había prometido que iría al cine, allá por 1963, antes de ser detenido frente al Parque Lezama.- Esta vez es en serio – dijo Frattini.- ¿Y qué viniste a hacer a Capital?- Mañana es el cumpleaños de Ana, ¿no? – dijo.Sus hermanas hicieron silencio y bajaron la vista.- Quiero verla.- Carlos, olvidate – dijo Dora, sin poder sostenerle la mirada.- ¿Cómo querés que me olvide de mis hijos? Sus hermanas se miraron y volvieron a bajar la mirada.- ¿Ella les pidió que no me dijeran nada?- Sufrió mucho. Ella y los chicos. Dejalos que hagan su vida…Después de tantos años, sus hermanas seguían siendo fieles a Maga. No podía culparlas. Ellas habían sido toda la familia paterna que Ana y Alejandro habían tenido durante todo ese tiempo. Se sentían responsables, y no querían someter a Maga a aquel encuentro que ella se resistía a aceptar.Abatido, se incorporó de la mesa y se marchó.Esa noche, mientras trataba de conciliar el sueño en un hotel de pasajeros de Once, rebuscó en su memoria todos los datos que podrían servirle referidos a su hija. Apenas la conocía. No sabía cómo era, qué hacía, con qué soñaba. Al fin, cuando tras las persianas el día comenzaba a clarear, Frattini recordó que alguna vez Francisca le había dicho que Ana iba a una escuela sobre la Avenida Rivadavia, cerca de una estación del subterráneo.Por la mañana, después de desayunar en un bar, Frattini tomó el subterráneo hasta el Congreso. Sabía que desde allí hacia el Bajo no había escuelas, por lo tanto debería caminar hacia el centro de la ciudad. Así lo hizo. Caminó durante horas, con los ojos abiertos, preguntando a los peatones. Entró en una escuela, en Once. Preguntó por su hija, pero allí no había ninguna alumna con su nombre. Volvió a la avenida Rivadavia, y volvió a caminar. De a ratos, debía detenerse para estirar el cuerpo, aterido de cansancio.Las estaciones de subte pasaban tras sus pasos sin revelarle el menor signo de esperanza. No había escuelas, y si las había, nunca eran lo que él buscaba. Al llegar a Acoyte, la última estación de subte, no le quedó más opción que aceptar su fracaso. Derrotado por la tristeza y el cansancio, Frattini siguió caminando hasta el Parque Rivadavia. Junto a él, un grupo de ancianos jugaba al ajedrez sobre una mesa de concreto. Los envidió a todos. Sin darse cuenta, se acercó a ellos. - ¿Conocen una escuela que queda junto al subterráneo?Los hombres lo miraron con ojos acuosos y rostros sonrientes. Uno señaló hacia un costado del Parque. - No. Al lado del subte no. Pero acá a dos cuadras hay una escuela grande. Frattini se alejó corriendo del lugar. Sólo se detuvo al alcanzar las altas puertas de una escuela pública. Le sudaban las manos, y sentía que todo el cuerpo le vibraba con un temblor de ansiedad. Tocó timbre.Minutos después, una portera vestida con un delantal marrón abrió la puerta para recibirlo.- Quiero hablar con la Directora – dijo Frattini.La portera lo guió a través de un patio colmado de niños. Frattini miraba hacia todas partes, tratando de descubrir el rostro de su hija, o mejor dicho, el rostro de su hija de hacía cuatro años. La Directora lo recibió sin demoras.- ¿Qué necesita?- Hoy es el cumpleaños de mi hija. Quiero saludarla. Hace cuatro años que no la veo.La mujer lo miró en silencio. En su gesto, Frattini sólo encontró desconfianza.- ¿Y cómo se llama su hija?- Ana Mónica Frattini. ¿Viene a esta escuela?Para sorpresa de Frattini, la mujer asintió mientras él hacía un esfuerzo enorme para no llorar delante de aquella extraña.- Está arriba. ¿Quiere que la llame? – dijo ella.- Si es tan amable… - dijo Frattini sin poder completar la frase.La vio incorporarse, la vio salir de la oficina. Y él no podía moverse. Se tomó la cabeza, estiró el cuello. Las paredes comenzaron a estrecharse. En ese momento, la puerta se abrió para dejarles paso a tres chicas que debían tener la misma edad que su hija. Frattini frunció el seño para mirarlas con detenimiento. ¿Cuál de ellas sería Ana?- Hola – dijo.- Hola – respondieron ellas a coro.Estaba a punto de preguntar quién de ellas era su hija, cuando vio que las chicas le daban la espalda y abrían un cajón para retirar un mapa. Antes de marcharse, lo saludaron con un gesto. Frattini volvió a quedarse solo. La angustia ya era incontenible. Unos minutos, unas horas después, la puerta se abrió y él pudo ver a su hija. La directora estaba junto a ella, y la miraba esperando que dijera si conocía a aquel hombre que la miraba con lágrimas en los ojos. - Papá – dijo Ana, y Frattini supo que ya no necesitaba nada más.Se incorporó de un salto y avanzó hacia su hija. Mientras la abrazaba y le besaba el rostro, murmuró:- Feliz cumpleaños, Anita.Conmovida, la Directora salió de la oficina para que hablaran tranquilos.- Cumplís quince, estás enorme – dijo Frattini, sabiendo que era el culpable de haberse perdido aquel crecimiento.- ¿Dónde vivís? – preguntó ella.- En Neuquén. Estoy trabajando. Pudo notar la incomodidad de su hija, la distancia que parecía separarlos. Pero en cuestión de minutos, las distancias se acortaron a fuerza de caricias y abrazos. Cuando la Directora volvió a entrar, Ana lo tenía abrazado como si quisiera quedárselo por siempre.- Es tiempo de irse, Frattini – dijo la Directora.Frattini asintió. Tenía la camisa mojada de tanto llanto. Pero inexplicablemente, no estaba triste. Antes de marcharse, le preguntó a Ana la dirección de la casa, y le prometió que al día siguiente la estaría esperando en la esquina para seguir conversando. Quizá en el fondo esperara que Maga lo recibiera. Amargado por el tiempo que había perdido, pero ilusionado y feliz por lo que estaba a punto de recuperar, aquella noche Frattini durmió profundamente. No tuvo pesadillas. Ni siquiera sueños placenteros. Al día siguiente, se presentó en la esquina de la casa de Maga unos minutos antes de la hora acordada. Desde allí podía ver la hilera de balcones vacíos, las calles repletas de vehículos, y esperaba ver aparecer a su hija cuando vio que quien se acercaba era otra mujer. La hermana de Maga caminaba hacia él cargando una pequeña valija.- Mi hermana no te quiere ver – dijo sin siquiera saludarlo. Y, entregándole la valija, agregó: - Acá tenés tus cosas.Después se volvió, y comenzó a desandar sus pasos dejando a Frattini parado sobre sus propias ruinas.

47

Una sábado de 1990, Frattini se presentó en el mismo bar al que iba siempre. Los mozos lo conocían, los músicos de la banda que tocaba en vivo para que el público bailara siempre le dedicaban una canción. Aquella noche, se encontró con Teresa, una mujer a la que había conocido tiempo atrás. Junto a Teresa había una mujer de su edad, a la que nunca había visto antes. Miraba la pista con un gesto impredecible que podía ser tristeza, o temor. Frattini no podía saberlo. Lo único que le importaba era mirarla. Cuando la banda dejó de tocar, los músicos se acercaron a la barra. Frattini los saludó a todos por su nombre. Brindaron, él con gaseosa, los demás con vino y ron mientras la música volvía a sonar desde los parlantes. En un momento, el tecladista de la banda dejó su lugar en la barra para acercarse a Teresa. Frattini los vio mezclarse entre los bailarines y comenzar a girar al compás de la música.Animado, supo que había llegado el momento. Entonces se acercó a la mujer que había quedado sola y sin decirle nada la tomó de la cintura y comenzó a bailar. Bailaron durante cuatro horas seguidas en las que no pronunciaron una sola palabra. Entre paso y giro se miraban, divertidos, y volvían a bailar. Al fin, cuando terminó la música, juntos se acercaron a la barra.- ¿Cómo te llamás?- Cristina – dijo ella - ¿y vos?- Carlos. Nunca venís acá.Cristina sonrió con vergüenza.- No salgo mucho. Vine a acompañar a una amiga.Conversaron hasta el amanecer.Al fin, cuando el bar comenzaba a vaciarse, se despidieron y quedaron en encontrarse el sábado siguiente.

Y el sábado siguiente Cristina, que nunca iba a bailar, se presentó a la hora acordada. Aquella noche bailaron menos que la primera vez. Querían hablar, necesitaban conocerse. Entonces Frattini supo que ella tenía dos hijos, que era viuda desde hacía mucho tiempo. Ella le mostró una fotografía de sus nietos, que siempre llevaba en la cartera. Cuando ella le preguntó la edad, él se oyó decir:- Tengo cincuenta – mintió Frattini, que rozaba los sesenta.Cuanto menos lo conociera, menos se asustaría de él. Cuanto menos intimidad lograran, más fácil sería dejarla. Ese había sido el lema de sus últimos años.Y sin embargo, un mes más tarde, Cristina y Frattini comenzaron a verse a solas. Después de terminar su turno en el hotel, tomaba un colectivo hasta Cipolletti para visitarla. Tomaban mate, conversaban. Una tarde, Cristina le enseñó un recorte de diario con una nota que hablaba de él y los retratos que había donado para el Padre José.- No sabía que pintabas…- No te lo dije.- Mirá… - dijo ella señalando una línea del texto -, se equivocaron, dice que tenés sesenta años, y no cincuenta.Frattini soltó una risa nerviosa.- Dice la verdad…- ¿Tenés sesenta? – preguntó Cristina, sorprendida: - ¿Y entonces por qué me mentiste?- Porque pensaba que no íbamos a durar. Pero ya ves… nunca pensé que a esta edad podría enamorarme.Al fin, un día del tercer mes de aquella relación, Cristina le dijo:- Mis hijos me preguntan con quién me veo. Ya estamos grandes, Carlos. Quiero que los conozcas. Aunque sea a mi hija, que vive conmigo.En todas las relaciones que había tenido desde que fuera liberado, llegado este punto, Frattini sentía una necesidad física de desaparecer. No quería encariñarse ni que se encariñen con él. Pero ahora comprendía que necesitaba y deseaba ese cariño que, debía aceptarlo, se estaba había en amor. - No pongas esa cara. Mis hijos son buenos.- Sí, pero yo… tengo decirte algo. Estuve preso mucho tiempo.Cristina no dijo nada, y su silencio lo invitó a continuar.- Tengo hijos en Buenos Aires, a los que perdí por ladrón. Hace años que cambié, pero tenés que saber quién fui para poder elegir si seguimos o no. No te quiero engañar.- Dale, ¿querés conocer a Patricia?- Está bien, pero antes quiero que me des una foto de ella.Aquella semana, Frattini volvió a dibujar. Cuando terminó el retrato, lo llevó a enmarcar, y al día siguiente se presentó en casa de Cristina. Al ver el retrato de su hija, ella no pudo contener un suspiro de asombro.Frattini tomó el retrato y llevó hasta el cuarto de Patricia para dejarlo sobre la cama. Entonces, regresó junto a Cristina y se sentó con ella a tomar mate. Durante más de una hora, conversaron sobre sus historias. Al fin, cuando oyeron el ruido de la puerta, guardaron silencio como dos niños avergonzados. Patricia entró y lo saludó a la distancia.- Andá a tu cuarto a ver lo que te trajo Carlos – dijo Cristina.Su hija le dedicó una mirada rápida, parecía confundida. Dejó su cartera sobre uno de los sillones y se alejó de ellos en dirección a su cuarto. Pasaron unos segundos que ellos dos sufrieron tomados de la mano. Y entonces, desde el cuarto, les llegó un grito de alegría:- Es hermoso.Frattini se mudó a casa de Cristina esa misma semana. Y la semana siguiente llegó con su mujer y sus hijos Claudio, el hermano de Patricia. Frattini estaba tan nervioso que hasta él se sorprendía. Al principio, Claudio lo miraba con desconfianza. Luego, con el correr de las horas, comenzó a tratarlo con mayor intimidad. Frattini jugaba con sus hijos, les enseñaba cómo dibujar… Y Cristina lo miraba de lejos, convencida de que no se había equivocado. Al fin, cuando les llegó la hora de partir, Cristina y Frattini los acompañaron hasta la calle. Los niños besaron a su abuela, y se detuvieron junto él. Sólo entonces, Claudio dijo:- Vamos, saluden al abuelo.

48En 1997, Frattini dejó el hotel para comenzar a trabajar en el Patronato del Liberado. Debía hacerlo. Necesitaba hacerlo. A Beatriz Aranda la idea le pareció auspiciosa. Si el Patronato se dedicaba a ayudar a los ex detenidos a reinsertarse en la sociedad, qué mejor que conocer la experiencia de Frattini. Comenzó a trabajar como recepcionista del Patronato, y en poco tiempo todos sus nuevos compañeros fueron conociendo su historia. Sentado en el mostrador, veía llegar a los presos liberados con ese gesto que abatido que él tanto conocía. Los ayudaba a completar formularios, los alentaba a cambiar. Por más que los tiempos hubieran cambiado, por más que códigos de los delincuentes fueran otros, él quería ayudarlos. Desde su liberación, leía las noticias policiales sin poder dar crédito de lo que pasaba. Si Villarino supiera que ahora los criminales eran capaces de matar a un chico por un par de zapatillas, ¿qué hubiera dicho? Si sabía que salían a robar embutidos de drogas, ¿qué pensaría? Las cosas habían cambiado mucho en los últimos años. Nadie parecía respetar el valor de la vida, fuera propia o ajena. De alguna manera, se sentía responsable de muchos de esos delincuentes. Quizá fuera la edad, quizá por la esperanza que le había devuelto Cristina, quería persuadirlos de que si reincidían volverían a perder a sus familias, la esperanza y la libertad. La esperanza era algo que el liberado recuperaba al salir de prisión y que 1uego se iba diluyendo a medida que descubría el rechazo de la sociedad. Frattini sabía lo difícil que era cambiar cuando se cerraban las puertas por desconfianza. Abandonados, los liberados eran empujados a retomar sus actividades criminales que, antes o después, los llevaban de regreso a prisión o incluso a la muerte. De no haber tenido a los Falletti y a Cristina, él también hubiera regresado a las llaves. Por eso, necesitaba contar su historia para que les sirviera de aliento a los demás. No quería dar consejos, tan sólo que los detenidos escucharan una historia distinta, un final alternativo a las historias que se contaban unos a otros en cada Pabellón.Pronto, fue invitado a dar una charla en el Penal de Neuquén. Aquel día, al cruzar otra vez el portón por el que había entrado hacía ya más de dieciocho años, sintió una profunda tristeza al ver el rostro desconfiado de todos los internos que esperaban sentados en el salón. Algunos de los guardias lo saludaron, recordando su paso por el penal. Sin embargo, a Frattini lo único que le importaba eran los presos. Podía notar la desconfianza de sus ojos. Sabía que detrás de sus carcajadas descalificadoras sólo había desolación. Con esfuerzo, subió a la tarima que habían preparado y se sentó en la silla, frente a la mirada acusadora de los internos. Entonces, los miró a los ojos y comenzó a decir:- Yo no puedo darle consejos a nadie. Estuvo más de veinte años detenido. Lo único que quiero contarles, es todo lo que perdí por vivir equivocado.Poco a poco, los internos fueron dejando de lado los chistes, las sonrisas de incomodidad. Lo escuchaban con los ojos abiertos como platos, algunos bajaban la vista, recordando vaya a saber cuántos dolores y abandonos al oír las desgracias de Frattini. Cuando terminó de hablar, los internos le dedicaron un aplauso que le llenó los ojos de lágrimas. Lentamente, algunos se le fueron acercando. Le preguntaban cómo había hecho para cambiar, si había recuperado a sus hijos. - Todavía no, pero antes de morirme lo voy a hacer – decía Frattini, angustiado por sus propios fantasmas, mientras repartía tarjetas del Patronato y les pedía a los internos que aguantaran la condena, y que se acercaran a verlo cuando salieran en libertad. A aquella primera charla, le siguieron otras en distintos Penales del país. Nunca se hubiera imaginado que podía alegrarse de entrar a una prisión. Y sin embargo, cada vez que entraba a un pabellón y al menos un interno se interesaba en su discurso, sentía que había hecho algo valeroso. Eran tan jóvenes, tenían tanta vida por delante, que no soportaba que la despilfarraran entre joyas y pistolas como había hecho él. - Cuiden a su familia – les decía – lo demás no importa nada.

Como cada día al regresar del trabajo, una tarde se sentó junto a Cristina en el patio a tomar unos mates al sol. Estaban planeando irse de viaje con una pareja de amigos, a disfrutar la vida que Frattini nunca había pensado tener.Y entonces sonó el teléfono.- Hola, ¿Carlos Frattini? – preguntó una voz.- Ya le paso – dijo Cristina.Se acercó a él con el teléfono, confundida. Y en voz baja, dijo:- Es para vos.- Hola – dijo Frattini - ¿quién habla?- Papá, soy Ana.Al ver cómo se le deshacía el rostro en lágrimas, Cristina lo tomó de la mano, para sostenerlo.- Anita, ¿cómo estás?- Bien… le pedí tu teléfono a la tía…Frattini trató de hablar, pero tenía la garganta llena de arena.Cristina lloraba al otro lado de la mesa, tan emocionada como él por aquel llamado. Al fin, se incorporó y se alejó para que él pudiera conversar tranquilo con su hija. Cuando su mujer lo vio entrar al living, con el rostro sonriente detrás del reguero de lágrimas, lo abrazó.- Tengo un nieto – dijo Frattini, tomándose la cabeza y dejándose caer en un sillón.A aquel primer llamado le siguieron otros. Cuando se acercaba la fecha de su cumpleaños número setenta, fue él quien llamó a Ana.- Quiero invitarte a mi cumpleaños. Quiero verte, a vos y al nene. Pero sólo si vos querés. No puedo obligarte a nada. - ¿Cuándo querés que vaya?Los días previos a la llegada de su hija se le hicieron interminables. Estaba tan feliz como asustado. Sin embargo, al verla bajar del ómnibus que la trajo desde Buenos Aires, Frattini sólo sintió alegría. Sus miedos desaparecieron en el mismo momento en que su nieto le dijo:- Feliz cumple, abuelo.Orgulloso, llevó a su hija y a su nieto a conocer a cada uno de los amigos que había ganado en Neuquén y Cipolletti. Falletti, Hilda López, Beatriz Aranda, sus compañeros del Patronato… todos saludaron a Ana y le hablaron bien de su padre. Frattini nunca se había sentido tan feliz. De a ratos, la abrazaba sin ningún motivo aparente, salvo el de saldar una deuda que lo había carcomido durante años. Ana permaneció en Cipolletti hasta diez días después de la fiesta de cumpleaños.Por las tardes, Frattini se sentaba con ella a tomar mate, conversando de todas las cosas de las que nunca había podido conversar. Le contó sus errores, su tristeza, y lo equivocado que había vivido y los pesares que había tenido que soportar Maga. Pero cada vez que preguntaba por Alejandro, cada vez que decía que necesitaba verlo, Ana le respondía lo mismo de siempre:- Sigue enojado.No era para menos. Para Alejandro, él debía ser poco más que una leyenda oscura, un fantasma que había abandonado a su madre y quizá aún, a la distancia, le traía malos recuerdos de noche. Maga nunca había vuelto a encontrar una pareja. Quizá ya no confiara en nadie. Ana se marchó pocos días más tarde, dejando en Frattini una sensación de alegría que sólo se ensombrecía cuando pensaba en Alejandro. Al besarla, mientras se despedían, Frattini quiso pedirle perdón. Pero no hizo falta, Ana parecía haberlo olvidado todo.

Días más tarde, al regresar de su trabajo en el Patronato, Cristina salió a recibirlo a la calle. Parecía nerviosa. - ¿Qué pasó? – preguntó Frattini, asustado.Cristina lo abrazó.- Te llamó Alejandro – dijo, emocionada.Frattini entró corriendo a la casa. Al ver el teléfono cortado, gritó:- ¿Se cortó?- Le dije que estabas trabajando, y le pedí por favor que llamara más tarde.Frattini se sentó en una silla y no se movió hasta que el teléfono comenzó a sonar.- Hola – dijo Frattini, desbordado por sus miedos y sus ilusiones. - Soy Alejandro. ¿Quién habla? – dijo una voz seca, cargada de tensiones.Era la primera vez que oía su voz en veinte años. Y de pronto, no sabía qué decirle. - Carlos. Yo soy tu papá. Al otro lado de la línea se hizo un silencio absoluto. De pronto, Frattini oyó que su hijo chasqueaba la lengua, como si se estuviera arrepintiendo del llamado. En silencio, él rezó para que no le cortara. - ¿Cómo estás? - Mirá, hay cosas que me gustaría saber… - dijo Alejandro, y parecía enojado.- Y bueno, podemos hablar cuando quieras – dijo Frattini.- Primero quiero pensar yo. Después, otro día lo llamo.Y cortó.

Epílogo

En 2010, como cada año, Frattini viajó a Buenos Aires para visitar a sus hermanas. Ahora que el tiempo se había detenido, ahora que sus vidas eran apacibles, serenas, el horizonte se acercaba un poco más con el final de cada día. Y aquel día, Frattini les pidió que lo ayudaran.- Estoy viejo, y quiero reconciliarme con Alejandro antes de que sea tarde – dijo, y no mentía.Sus hermanas se miraron, pero esta vez Frattini ya no descubrió ninguna recriminación en sus ojos cansados. Esta vez, Francisca no tuvo valor para negarle nada. Tomó el teléfono, marcó un número, y al pasarle el tubo a su hermano, dijo:- No te prometo nada. Llamalo y que sea lo que Dios quiera.El teléfono llamó dos, tres veces. Frattini contenía el aliento.Y al fin lo oyó.- Hola.- Hola, Alejandro. Soy tu papá.- ¿Carlos? - Sí – aceptó Frattini, apretando los dientes. Le hubiera gustado que lo llamara papá. Pero a Alejandro seguramente también le hubiera gustado que estuviera con él durante todos los años en que había estado preso. - Estoy en casa de la tía Francisca. Te quiero ver. ¿Puedo?- Sí, paso dentro una hora – dijo su hijo.Y durante una hora, Frattini esperó detrás de la puerta. Lo vio llegar en bicicleta, el pelo rubio largo, los ojos claros escrutando la calle con desconfianza. Su hermana abrió la puerta y lo invitó a pasar. Alejandro saludó a sus tías con afecto, y después se detuvo frente a Frattini y Cristina.- ¿Usted es Carlos, no?- Sí – dijo Frattini.Intentó abrazarlo, pero tuvo que conformarse con estrecharle la mano.- Yo soy Cristina. No sabés lo felices que estamos de verte. Sobre todo tu papá – dijo su mujer, mientras Frattini y su hijo se miraban a los ojos por primera vez en sus vidas.Pronto, sus hermanas y Cristina se marcharon a hacer compras para que pudieran conversar sin interrupciones. Y sin embargo, durante más de veinte minutos ambos permanecieron en silencio.- Si estás enojado no puedo culparte. Yo me equivoqué mucho – dijo Frattini. Alejandro seguía en silencio, pero en sus ojos claros podía notarse la angustia que lo embargaba.- No te voy a pedir que me perdones, que te olvides de todo lo que hice. Sólo quiero que me des una oportunidad. Lentamente, Alejandro se fue soltando. Le habló de sus amigos, de sus sueños, de lo que le gustaría hacer con su vida. Frattini dio gracias a Dios porque sus hijos hubieran tenido una madre como Maga. Sola, ella había logrado convertirlos en buenas personas, dispuestas a luchar por su futuro. Si bien Alejandro lo trataba con recelo, midiendo, analizando cada palabra que su padre decía, algo en sus ojos había cambiado. Frattini podía notarlo en esa especie de sonrisa que se dibujaba en sus labios apretados por el miedo y la furia que se disipaba como una tormenta.Cuando su mujer y sus hermanas regresaron, Alejandro y Frattini conversaban sobre fútbol. Al verlo tan feliz, Cristina se acercó a él.- Alejandro, el día que quieras venir a Cipolletti, te podés quedar en casa – dijo.- No lo apures, si todavía ni siquiera me tutea – dijo Frattini, desalentado.Después, Alejandro se incorporó, diciendo que debía marcharse. Salieron a la calle en silencio. Mientras Alejandro volvía a subirse a su bicicleta, Frattini dijo:- ¿Puedo llamarte? ¿Me das permiso? Alejandro miró el suelo. - No estás obligado… - se apuró en decir Frattini, arrepentido por su brusquedad.Pero su hijo lo miró a los ojos con un resplandor que pareció iluminar la oscuridad de la calle, y dijo:- Llamame cuando quieras. Cuando su hijo se marchó, Frattini supo que había abierto la última puerta de su vida. Y entonces supo que se había salvado.

FIN

Agradecimientos

Mi agradecimiento y respeto eterno a toda la gente de la Provincia de Neuquén que me tendió una mano.Carlos Frattini

Agradezco a Frattini su confianza, su paciencia, y sobre todo por la valentía que tuvo al contar cada uno de los episodios de su vida. A Jorge Fernández Díaz, por su generosidad, y por haberme acercado desinteresadamente esta increíble historia.A Ana Rapoport, porque sus comentarios y sus correcciones siempre mejoran mis textos, y ella, mi vida. Y a JRR, por tantas, tantas alegrías.Alejandro Parisi

Published on April 08, 2020 06:38

April 7, 2020

Lecturas de cuarentena: Un caballero en el purgatorio. Capítulos 42, 43 y 44.

42

El 9 de enero de 1978, después de estar incomunicado durante cuatro días en los que vivió a pan, agua, picana y golpizas, Frattini fue conducido al Pabellón 5º de Devoto. Sus antiguos compañeros se acercaban a saludarlo, pero él les respondía con monosílabos, como si estuviera ausente. Aquella semana la pasó en silencio. Cuando, a veces, algún compañero se acercaba con un novato para pedirle que le contara la historia del Yerbatero, Frattini los despedía moviendo las manos, rogando que lo dejaran en soledad con sus pecados. El primer domingo del último encierro, se prometió que no iba a llorar por la ausencia de Maga. Pero al verla cruzar la reja, no pudo contenerse.- Viniste – dijo con un hilo de voz.Maga lo miraba con unos ojos nuevos, desilusionados.- No sé para qué. Me cagaste. Me hiciste una promesa y te cagaste en la promesa, en mí y en tus hijos.- Estoy arrepentido.- Ya no me sirve eso. Frattini ya no pudo seguir hablando. Al fin, harta de su silencio y de sus propias quejas, Maga se incorporó y se marchó sin despedirse.“No va a venir más”, pensó Frattini.Pero al domingo siguiente su mujer volvió a presentarse. Durante los dos primeros meses que permaneció encerrado, no faltó a una sola visita. Frattini sentía culpa por ella. No quería someterla a la requisa, no quería que se contaminara con las miradas, el aire y la violencia de aquel lugar. La había perdido, y debía dejarla en libertad. Por eso, un domingo de marzo le dijo:- Mirá, Maga, me van a dar más diez años. Sentite libre para hacer lo que quieras. Yo te autorizo.- ¿Me autorizás? Hijo de puta. ¿Me decís que me autorizás? - No grites, Maga.- Te voy a gritar todo lo que quiera. Me cagaste la vida. Yo quería ser feliz con vos.Frattini no pudo o no quiso reaccionar. No sabía qué decirle. Ya no servían las excusas. De pronto, sintió un enorme peso sobre sus hombros. Apoyó la cabeza sobre la mesa y cerró los ojos. Allí se quedó hasta que se fueron las últimas visitas y el pasarela comenzó a gritar para que los internos regresaran a la soledad de sus camas.

Poco a poco volvió a acostumbrarse al encierro. Eso también era como andar en bicicleta: pronto las historias que contaban sus compañeros comenzaron a repetirse, a cobrar una envergadura majestuosa e irreal con el paso de los días. Volvió a acostumbrarse a los insultos de los guardias, a la violencia contenida de sus compañeros. Entonces comprendió que no había peor soledad que la de sentirse rodeado por extraños que le recordaban su propios errores con una admiración que a él lo avergonzaba.Un día de marzo, mientras tomaba mate sentado en su ranchada, uno que se llamaba Rosado le dijo:- Pistolita, mirá que entre hoy y mañana viene la requisa. Guardá todo.Eran las ocho y media de la mañana, y tras las rejas que delimitaban el pabellón vieron un movimiento extraño. Un guardia miraba hacia el hueco de las escaleras que conducían a los pabellones 6º, 7º y 8º con un fusil entre las manos. Pronto, en el techo del pabellón 5º donde estaba Frattini se oyeron golpes, pasos apurados. Entonces el aire se quebró con el grito desesperado de otros guardias que bajaban con sus bastones en alto por las escaleras, corriendo a toda velocidad como si escaparan de algo.- Abran la puerta, rápido – gritó el pasarela.Era la requisa. Frattini y Rosado se incorporaron, creyendo que entrarían al pabellón. Pero los guardias continuaron bajando por las escaleras, dando la voz de alarma.- ¿Qué mierda pasa? – preguntó Rosado.- Hay quilombo arriba – dijo un interno, que se había trepado a una ventana.Frattini había pasado demasiados años detenido como para poder imaginarse lo que pasaba. Lo confirmó minutos después, al ver al batallón de guardias armados con fusiles y pistolas que volvía a subir las escaleras en dirección a los pabellones superiores, donde residían los delincuentes más peligrosos de Devoto.- Motín – dijo Frattini.Entonces oyeron las primeras explosiones. El techo se sacudió. Parecía que todo el penal comenzaría a derrumbarse. Sin embargo, las paredes seguían estando ahí, firmes, altísimas, como un velo que les impedía ver lo que ocurría. Poco a poco, Frattini y los demás internos del Pabellón 5º se fueron acercando a la reja.- Los están matando a todos – dijo uno.- Hijos de puta – gritaron los demás.El celador que custodiaba la puerta estaba pálido. Sus ojos iban desde la reja a las escaleras, por donde seguían subiendo más y más guardias armados. De pronto, como si despertara de un largo sueño, Frattini cayó en la cuenta de dónde estaba. Había perdido a su familia y el confort de su casa para morir allí, enterrado bajo los muros de Devoto. - ¿Qué pasa? – le preguntó al celador.- Salgan de las rejas – gritaba el pasarela, con el rostro desfigurado por vaya a saber uno qué atrocidades.A su alrededor, Frattini vio a sus compañeros sumirse en el miedo, en la angustia de saberse en peligro. Algunos lloraban, rezaban. Otros, como Frattini, guardaban un silencio desesperado. - ¿Olés eso? – le preguntó Rosado.Frattini olió el aire. Algo se quemaba arriba de ellos.Durante cuatro horas permanecieron junto a las rejas. Al fin, un grupo de guardias con los uniformes sucios y los rostros desencajados corrió hasta la reja con los bastones en alto:- Mierdas, contra la pared – gritó uno.Frattini y los demás obedecieron.Pudo sentir el olor a vino que despedía el aliento del guardia que lo cacheaba con violencia. En verdad, todos los guardias parecían enajenados. Estaban agitados, sudaban, y la furia de sus rostros dejaba entrever cierto pavor, cierta desesperación que trataban de acallar con golpes e insultos.Cuando terminó la requisa, uno de los guardias dijo:- Pabellón que se levanta, los matamos a todos.Al fin, los guardias se marcharon, dejando a los internos del Pabellón 5º inmersos en un silencio absoluto. Ninguno se animaba a hablar. No por miedo, si no porque sabían que algo terrible había pasado.Por la tarde, cuando los gritos y los estruendos eran apenas ecos que sólo sonaban en la memoria de los presos, Frattini vio que en las escaleras volvía a haber movimiento. Se acercó a la reja para ver cómo arrojaban bolsas de nylon de color negro desde los pabellones superiores. No hizo falta que las abrieran para que él supiera qué contenían. El olor era espantoso. Frattini se sobresaltó al sentir una mano sobre su hombro.- Los mataron a todos – dijo Rosado.Por miedo a que los internos se amotinaran al conocer la noticia, el Director de Institutos Penales, el asesino Coronel Dotti, prohibió que bajaran al patio durante dos largos e insoportables días. Al tercero, al fin pudieron salir al aire libre. Sin embargo, Frattini creía seguir oliendo el olor a cadáver quemado que había respirado durante los últimos días. En el patio, descubrió a Amada, su antiguo compañero, mirando el suelo con abatimiento. Se acercó a él, le apoyó una mano en el hombro.- ¿Todo bien?- Pistola – dijo Amada, como si le hablara desde otro mundo.- ¿En qué pabellón estás?- En lo que queda del 7º.- La cosa fue ahí, ¿no?Amada asintió. Sus labios se movían, como si estuviera recitando una plegaria muda o estuviera aguantando las ganas de llorar. Frattini se sentó junto a él. Durante unos minutos, lo acompañó en su silencio.- ¿Estás bien, Amada?Su antiguo compañero se encogió de hombros y sacudió la cabeza. - Los quemaron a todos, Pistola. Los hicieron mierda. No sabés cómo gritaban. Pronto, otros internos fueron acercándose a Frattini y Amada con un rumor de suspiros e insultos. Todos querían escuchar. Y aunque Frattini creía que Amada no quería recordar lo que había vivido, al oírlo hablar, comprendió que nunca más dejaría de ver el fuego del que había escapado.- La noche anterior al motín unos muchachos de los grosos estaban mirando la tele. A las doce, el pasarela les gritó que apagaran todo y se fueran a dormir. Faltaban veinte minutos para que terminara la película, y los muchachos siguieron viendo tele. ¿Alguien tiene un cigarrillo? – dijo Amada.Uno de los internos le ofreció un paquete. Amada tomó un cigarro y lo encendió. La primera pitada le provocó un ataque de tos. Los ojos parecían salirse de su rostro, que pronto se le volvió púrpura. Carraspeó.- Todavía tengo los pulmones llenos de humo – dijo, y escupió al piso. Después apagó el cigarro y continuó: - El pasarela se puso loco. Los muchachos le gritaban que si quería que apagaran la tele que bajara y lo hiciera él. El puto no se animó. - Desde arriba grita cualquiera – dijo Rosado.- A las doce y media estaban todos durmiendo. Pero el pasarela estaba caliente, los seguía puteando. Y a la mañana llamó a la requisa para que fuera a primera hora. Nosotros ya sabíamos que iban a venir con todo a llevarse a los muchachos de la tele. Así que los estábamos esperando. Cuando quisieron entrar, los cagamos a trompadas. ¿Tanto quilombo por veinte minutos de tele? – dijo Amada, y ya no pudo seguir hablando. Lo vieron toser, lo vieron escupir saliva negra.- Dejá, Amada. Callate que te hace mal – dijo Frattini.Amada le sonrió. - Pistola, qué lindo verte. - ¿Y qué pasó con la requisa? – preguntó uno.- Se fueron corriendo por las escaleras – dijo Amada.- Nosotros los vimos bajar – recordó Frattini.- Pero iban a buscar a otros verdugos. Lo sabíamos. Por eso empezamos a amontonar los colchones y las almohadas contra las rejas, para que no pudieran pasar. Al rato volvieron. Nos gritaron que saliéramos. Algunos les hicieron caso: corrieron los colchones para poder salir, pero en vez de abrirles la reja, los ratis empezaron a disparar. Tiraban con todo, los muchachos caían gritando – dijo Amada, y bajó la mirada antes de seguir hablando: - Había un pibe, jovencito, le decían el Cebolla porque antes de matar hacía llorar a sus víctimas. Se asustó tanto con los tiros que les tiró un calentador prendido a los canas contra la reja. Ahí se prendieron fuego los colchones, en un segundo todo el pabellón se estaba quemando. El humo era insoportable. Algunos se treparon a las repisas para respirar aire de las ventanas, pero empezaron a caer como moscas. Los hijos de puta se habían puesto arriba, y tiraban con ametralladoras desde arriba, nos querían matar a todos. Los gritos, el olor a carne quemada era insoportable. Disparaban a matar. Nosotros gritábamos pidiendo ayuda y nos seguían tirando. Los muchachos corrían por el pabellón con las pilchas prendidas fuego, el pelo, las manos… - ¿Y vos cómo te salvaste? – preguntó un interno, con un tono demasiado desconfiado.Frattini lo miró directo a los ojos y el tipo no volvió a hablar.- Me fui con otros dos al baño. Abrimos las canillas y nos tiramos al piso hasta que pararon los tiros. Después, cuando ya no se escuchaba nada, entraron los turros. Nos sacaron a los golpes. Había heridos y muertos por todos lados. Los muchachos carbonizados, había dos… dos amigos… salían juntos de caño… se murieron abrazados, parecían estatuas de carbón. No se le puede hacer eso a la gente, loco. Por más que sean delincuentes…Amada ya no pudo seguir hablando. Cuando Frattini lo vio derramar la primera lágrima, empezó a alejar a los demás para que lo dejaran tranquilo. Volvió a sentarse, le pasó un brazo por los hombros.- Ya está. Tranquilo – dijo Frattini.Cuando se quiso dar cuenta, él también estaba llorando.