David Soares's Blog, page 47

January 24, 2013

Passatempo «Dez Coisas Que Desconhecem Sobre...»

O meu artigo «Dez Coisas Que Desconhecem Sobre Lisboa» foi um sucesso: muito obrigado pelas vossas mensagens e emails. Como a reacção foi tão entusiástica, lembrei-me de convidar-vos a sugerir um tema histórico/"oculto" (português ou internacional) que gostassem que eu abordasse em dez observações inauditas. Podem enviar as vossas propostas para o email cadernosdedaath(at)gmail.com. Irei escolher duas ou três das vossas propostas mais interessantes (e que se enquadrem nas minhas áreas de conhecimento, claro - a ciência, a história, o oculto) e publicá-las aqui. Para começar o ano com generosidade, premeio a proposta mais interessante de todas com um exemplar autografado do meu «Compêndio de Segredos Sombrios e Factos Arrepiantes» (SaÃda de Emergência, 2012).

Published on January 24, 2013 14:08

January 21, 2013

Dez Coisas Que Desconhecem Sobre Lisboa

Para satisfazer os leitores que, pontualmente, me enviam emails ou mensagens de Facebook com perguntas sobre assuntos relacionados com Lisboa que leram nos meus romances ou que encontraram em outras fontes, lembrei-me de compilar uma pequena lista de dez informações históricas sobre Lisboa que, provavelmente, poucos conhecerão. Cada um dos dez temas aqui apresentados é importante o suficiente para exigir um artigo mais extenso, mas, para já, ficam servidos por estes breves apontamentos que, espero, sejam do vosso gosto. Assim, convido-vos à descoberta de...

Para satisfazer os leitores que, pontualmente, me enviam emails ou mensagens de Facebook com perguntas sobre assuntos relacionados com Lisboa que leram nos meus romances ou que encontraram em outras fontes, lembrei-me de compilar uma pequena lista de dez informações históricas sobre Lisboa que, provavelmente, poucos conhecerão. Cada um dos dez temas aqui apresentados é importante o suficiente para exigir um artigo mais extenso, mas, para já, ficam servidos por estes breves apontamentos que, espero, sejam do vosso gosto. Assim, convido-vos à descoberta de... Dez Coisas Que Desconhecem Sobre Lisboa

1 - Lisboa é mais velha que Roma

De acordo com os mais antigos vestÃgios arqueológicos encontrados nas explorações do claustro da Sé, Lisboa foi fundada por viajantes fenÃcios. Em rigor, foi fundada por indivÃduos provenientes de uma ou de várias das muitas cidades-estados portuárias que formaram a civilização canaanita (Tiro, Sidon, etc.), porque a palavra «fenÃcio» é apenas uma alcunha que deriva do nome grego «phoinÃké» que significa, mais ou menos, «avermelhado»: uma alusão ao corante púrpura que aquela civilização ficou famosa por extrair de um pequeno molusco marinho, chamado murex, usado para tingir tecidos e vestes destinados à realeza. Os fenÃcios navegaram para longe em busca de estanho para fazerem bronze (o bronze é um metal dúctil que se obtém misturando estanho com cobre) e a PenÃnsula Ibérica sempre foi rica em estanho. Foi, pois, em 1200 a.C. (século XIII a.C.) que os navegantes fenÃcos fizeram um pequeno posto comercial no território que, mais à frente, se haveria de chamar Lisboa. Por outro lado, Roma só foi fundada em meados do século VIII a.C. (cerca de 753 a.C.).

2 - Ninguém sabe de onde veio o nome «Lisboa»

A verdade é que não sabemos de onde vem o nome «Lisboa». Uma hipótese que tem sido esquecida é a de que, na foz, o Tejo costumava ser chamado de Lisidan ou Lusidan: nomes cujo prefixo «Lis», de raiz indo-europeia e que se encontra, também, com menores variações no galês e no bretão, poderão significar «brilhante» ou «luminoso». Porém, uma hipótese mais credÃvel é a de que «Lisboa» provém de um nome fenÃcio: «alis ubo», que significa «enseada amena». Na passagem do século III para o II a.C., no contexto das Guerras Púnicas, os romanos conquistaram aos cartagineses a PenÃnsula Ibérica, a que chamaram PenÃnsula Hispânica («ibérica» era uma designação grega, mas, nesta altura, «hispânica» nada tinha a ver com «Espanha») e foi nessa sequência de eventos que a primitiva "Lisboa" se transformou num municÃpio romano, a que se deu, depois, o nome oficial de Felicitas Julia Olisipo, adoptando o topónimo existente. A ideia tão romanceada de que foi fundada por Ulisses, aquando dos seus dez anos de errância marÃtima (terminada a guerra de Tróia), que a terá baptizado de Ulisippo, é uma fantasia que nem na etimologia se sustenta, pois, em grego, Ulisses chama-se Odysseus e é evidente que desse nome nunca poderia ter derivado o de Ulisippo. O nome «Lisboa» provém directamente de «Lixbõa»: a versão árabe do acusativo da palavra romana «Olisipo», que é «Olisipona».

3 - Lisboa não tem sete colinas

A ideia de que Lisboa foi fundada sobre sete colinas é uma invenção para inscrevê-la no rol de importantes cidades clássicas que arrogaram a tradição, mais ou menos poética, de terem sido fundadas sobre sete colinas, como Roma, Jerusalém ou Meca. Na verdade, é uma tradição que menoriza Lisboa, porque esta nunca teve, apenas, sete colinas: Lisboa tem onze colinas. Numa delas (um extinto vulcão pré-histórico), fica o Forte do Marquês de Sá da Bandeira (Forte da Serra de Monsanto), na freguesia de Benfica, que é o local mais alto da cidade, a quase 230 metros de altitude (são 227 metros); muitÃssimo acima do Castelo de São Jorge - tantas vezes laureado, injustificadamente, como sendo o local mais alto da cidade. O bairro mais alto da cidade também não é o Bairro Alto, mas o de Campolide, com o qual rivalizam as cotas mais elevadas das zonas de Telheiras e de Carnide.

4 - Lisboa sempre foi uma cidade multicultural

Não pensem que só agora é que Lisboa é uma cidade multicultural. Aliás, uma das melhores provas de que Lisboa, mesmo após a reconquista, manteve o multiculturalismo que lhe era reconhecido, ou seja as suas matrizes judaicas, árabes e outras, é a de que demorou vinte e três anos a receber carta de foral de D. Afonso Henriques, desde 1147 até 1170. O que é que isto significa? Significa que Lisboa precisou de vinte e três anos para reunir um número satisfatório de cristãos, porque somente com uma comunidade numerosa de cristãos podia ser autorizada a criação de uma câmara para a cidade se governar a si própria. Por outro lado, isto também indica que a população de Lisboa continuava a ser pouco numerosa, tal como no perÃodo romano. Sabemos que a lotação do teatro romano, descoberto na encosta do Castelo de São Jorge, depois do Grande Terramoto de 1755, era de cinco mil lugares e tinha, apenas, 60 metros de diâmetro - não chegava a ser um teatro de dimensões médias. Fica a informação de que quem entregou Lisboa, em 469, aos Suevos, grupo multi-étnico vindo da zona do Mar Báltico, foi o governador romano LusÃdio. Todavia, os suevos não gozaram nada da cidade, porque foram, ainda nesse ano, expulsos pelos Visigodos: outro grupo multi-étnico, oriundo do Norte da Europa. Estes nomes colectivos (visigodos, ostrogodos, suevos ou vândalos, por exemplo) são nomes artificiais, criados por conveniência pelos romanos (principalmente) para designar bandos, clãs, famÃlias e outros tipos de sociedades itinerantes compostas por indivÃduos muito diferentes entre si, de diversas descendências, muitas delas já romanizadas, e que se juntavam, normalmente, em volta de lÃderes carismáticos. Por essa via, iam-se homogenizando e adquirindo traços culturais e religiosos caracterÃsticos, mas nunca foram verdadeiros "povos".

5 - Os santos patronos de Lisboa não são São Vicente, nem Santo António

No mÃnimo, os padroeiros originais, cujo culto se manteve vivo até meados do século XVII. Esses são os santos gémeos São Crispim e São Crispiniano, dois curtidores martirizados na cidade francesa de Soissons, a mando do imperador Diocleciano. O seu culto é celebrado a 25 de Outubro pela Igreja Católica. Quando D. Afonso Henriques conquistou, finalmente, Lisboa, no dia 25 de Outubro de 1147, devotou-a aos santos gémeos desse dia. O Museu da Cidade (Palácio Pimenta) conserva em exposição permanente uma bela tela seiscentista, de artista anónimo, que decorou a Ermida de São Crispim, nas Escadinhas de São Crispim, perto da encosta do Castelo de São Jorge, e que mostra a conquista de Lisboa a ser observada pelos dois gémeos do alto das nuvens. No livro «Os Painéis de S. Vicente de Fora», Theresa M. Schedel de Castello Branco propõe a tese de que a personagem representada duas vezes no célebre polÃptico do Museu da Arte Antiga de Lisboa, vulgarmente entendida como sendo S. Vicente, é, na verdade, um retrato de São Crispim e de São Crispiniano. Foi nessa tese, e na de que a personagem duplicada é uma representação do Infante D. Fernando, o Infante Santo (avançada por José Saraiva), que me baseei para escrever sobre os Painéis ditos de São Vicente no meu romance «O Evangelho do Enforcado» (SaÃda de Emergência, 2010), no qual D. Fernando é um fervoroso devoto dos santos gémeos e, por isso, o irmão D. Pedro representa-o dessa forma, em duplicado, no polÃptico que manda pintar para homenageá-lo.

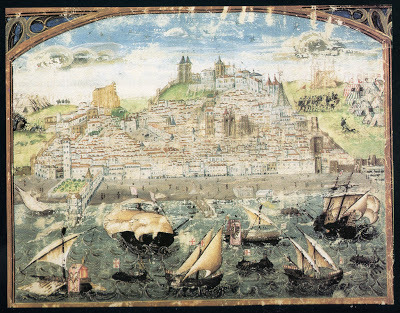

6 - O retrato mais antigo de Lisboa não está em Lisboa

Está em Cascais, no Museu-Biblioteca Condes de Castro Guimarães. Consiste numa iluminura quinhentista, de autor anónimo, integrante na versão mais antiga do códice «Crónica del Rei D. Afonso Henriques, Primeiro Rei Destes Reinos de Portugal», do cronista Duarte Galvão, e que mostra uma imagem do cerco castelhano no Rio Tejo em 1384. Entre o episódio representado na iluminura (imagem no inÃcio deste artigo) e a sua data de realização encontra-se um intervalo de cerca de 130 anos e a probabilidade da cidade desenhada se assemelhar à Lisboa dessa época é muito ténue.

7 - Lisboa nunca foi a "cidade branca"

O filme «Dans la Ville Blanche» (1983) de Alain Tanner, com uma bela fotografia de Acácio de Almeida, terá repopularizado junto de algum público estrangeiro a ideia romântica de uma Lisboa luminosa, mediterrânica, indolente, mas essa ideia não poderia estar mais longe da verdade. De facto, até ao terramoto de 1755, Lisboa foi uma cidade de irregularÃssima construção medieval, românica e gótica, com ruas muito estreitas e edifÃcios altos cheios de balcões e sacadas (cuja construção os reis, desde D. Afonso III, nunca foram capazes de uniformizar), pelo que dificilmente a luz do Sol iluminaria, como hoje, grande parte da vida urbana. Se viajássemos no tempo até à Lisboa do passado ficarÃamos muito surpreendidos ao descobrir o quão escura ela era. Recorde-se que as construções de estilo românico, como as igrejas - e Lisboa sempre teve inúmeras igrejas - mais as fachadas de algumas casas, eram pintadas com cores fortes e decoradas com frescos. Não temos razão nenhuma para pensar que Lisboa seria uma cidade formada por casinhas brancas, como as das localidades mediterrânicas, até porque a matriz de Lisboa não é apenas mediterrânica, mas atlântica - muito mais rica e multicultural. Lisboa só se tornou verdadeiramente solar, cheia de luz e espaço e edifÃcios de cores claras, com o traçado urbano regular planeado pelos arquitectos pombalinos na reconstrução da cidade após o Grande Terramoto.

8 - D. José I proibiu o delito olisiponense de pendurar cornos nas portas das casas

Ao longo das eras, o humor popular sempre foi desbragado, grotesco e parodiante. Sabemos que algumas peças humorÃsticas de teatro representadas no teatro romano de Lisboa se cifravam por um cinismo atroz, mas foram elas que fizeram rir com vontade e alarido os primitivos espectadores olisiponenses (hoje terÃamos alguma dificuldade em rir dessas histórias). Nesse sentido, o povo sempre cultivou um humor desafiante à norma, mas "rasca", longe dos gostos mais sofisticados da elite que, muitas vezes, nem sequer gostava de rir, porque o riso, provocando uma reacção fÃsica, ao contrário de uma reacção puramente intelectual, não era coisa adequada a um cavalheiro distinto, no pleno controlo das suas emoções. Um dos passatempos preferidos do povo lisboeta nos finais do século XVII e na primeira metade do século XVIII (as fontes históricas não permitem, com efeito, recuar mais do que isto) era pendurar cornos nas portas das casas, dando a entender aos transeuntes que nelas habitavam homens cujas esposas praticavam adultério. Existem relatos que nos dizem que esta brincadeira ganhou contornos muito sérios, de verdadeira obsessão. Algo existiu no espÃrito da época que fez com que chamar "cornudo" a um vizinho fosse o epÃtome do bom humor e tão grave se tornou esse bom humor que, no dia 15 de Março de 1751, o rei D. José I viu-se obrigado a intervir e assinou uma lei que proibia o delito de pendurar cornos nas portas. Foi uma das primeiras leis que promulgou, posto que só foi coroado em Setembro do ano anterior. A iniciativa de parar com a «devassa de pôr cornos» adquire, assim, uma urgência que nos confunde, verdadeiramente, mas vale a pena especular sobre que leis e assuntos nós devotamos toda a importância e que, no futuro, serão (como a "lei dos cornos") considerados insignificantes, esquisitos ou abjectos. (No meu romance «Lisboa Triunfante» [SaÃda de Emergência, 2008] esta temática é desenvolvida no inÃcio do terceiro capÃtulo «O Reino do Sol».)

9 - As marchas populares de Lisboa só foram inventadas no século XX

As Marchas Populares, em que diversos bairros de Lisboa competem, mediante grupos de amadores que apresentam na rua coreografias de inspiração castiça, não têm nenhuma tradição popular anterior à sua criação em 1932: ano em que esse cortejo se realizou pela primeira vez. Apenas três bairros foram a concurso nessa altura (Alto do Pina, Bairro Alto e Campo de Ourique), mas outros três (Alfama, Alcântara e Madragoa) juntaram-se-lhes somente a tÃtulo participativo. Os seis grupos desfilaram pelas ruas de Lisboa e terminaram no Parque Mayer, em frente ao Teatro Capitólio. Antes das Marchas Populares, existia o costume da chamada Marcha ao Flambó, aportuguesamento da francesa Marche aux Flambeaux: pequeno cortejo brejeiro, sem nenhuma encenação ou orientação temática que encarnasse as ditas caracterÃsticas dos vários bairros lisboetas, como as marchas intentam. Especula-se que talvez tivesse sido um resÃduo da passagem dos militares franceses no nosso paÃs, aquando das invasões napoleónicas, que costumavam organizar essas coreografias "vadias", com tochas acesas nas mãos. Por outro lado, a Festa do Entrudo também era muitÃssimo popular e nos tempos da Primeira República os desfiles carnavalescos que tomavam de assalto o Rossio surpreendiam pela sofisticação dos carros e das máscaras. Até que ponto a Marcha ao Flambó e a Festa do Entrudo, festejadas com balões de papel, flores, arcos e fogos-de-vistas, influenciaram a génese das Marchas Populares é conjectural, mas antecederam-lhes e possuem uma estética similar. O pai das Marchas Populares foi o cineasta lisboeta José Leitão de Barros, que aproveitou a existente tradição popular da festa de Santo António para lhe adicionar uma espécie de selo folclórico. Ãntimo de António Ferro (o criador do Secretariado da Propaganda Nacional), Leitão de Barros imaginou as Marchas Populares como sendo a resposta a um desafio que lhe foi lançado por Campos Figueira, director do Parque Mayer, que também patrocinou a produção do evento. Na altura, Barros mantinha o cargo de director do Diário de NotÃcias, no qual trabalhava o jornalista e olisipógrafo Norberto de Araújo (co-fundador do grupo Amigos de Lisboa, do qual também foi sócio fundador o artista Almada Negreiros), que viria a ser autor das letras mais conhecidas das Marchas Populares (com músicas de Raul Ferrão), como «Lá Vai Lisboa», «Olha o Manjerico», «Marcha dos Centenários» e «Noite de Santo António».

10 - O mais antigo brasão em pedra de Lisboa está no chafariz do Largo do Andaluz

O chafariz do Largo do Andaluz foi um bebedouro estratégico na via medieval mais importante que entrava em Lisboa, pelas Portas de Santo Antão, e que, até aÃ, seguia sobre uma velha estrada romana. (A Rua das Portas de Santo Antão foi a artéria mais importante do centro de Lisboa até à construção da Avenida da Liberdade, caindo desde essa altura em rápida deterioração.) O chafariz funcionou até 1945 e ainda existe (embora, remodelado, pouco se assemelhe ao original), ostentando o brasão da cidade de Lisboa e a pedra de armas de D. Afonso IV; na legenda que os acompanham pode ler-se «Na era de 1374, o concelho de Lisboa mandou fazer esta fonte a serviço de Deus e do nosso Senhor Rei Dom Afonso, por Gil Esteves, tesoureiro da dita cidade, e Afonso Soares, escrivão. A Deus graças.» Em rigor, a data de construção do chafariz é 1336. Porquê? Porque é sempre preciso subtrair trinta e oito anos à s datas portuguesas inscritas antes de 1422 d.C., porque só nesse ano (a 22 de Agosto) é que D. João I decretou que se passasse a usar o calendário cristão em vez do juliano para assinalar a passagem dos anos. Assim, a chamada Era Hispânica, em vigor na PenÃnsula Ibérica desde o século V, foi substituÃda pela Era Cristã: nesse sentido, o ano de 1460 da Era Hispânica passou a datar-se como sendo o ano de 1422 da Era Cristã. A transição de uma era para a outra não foi fácil e durante muito tempo não faltou quem continuasse a datar os acontecimentos pela Era Hispânica; mesmo os indivÃduos mais eruditos, como o cronista Gomes Eanes de Zurara que descreveu, erroneamente, a conquista da cidade norte-africana de Ceuta como tendo ocorrido no ano de 1450 (em «Crónica da Tomada de Ceuta»). Só com a introdução do calendário gregoriano (a 15 de Outubro de 1582) se estabeleceu em definitivo o dia 1 de Janeiro para marcar o inÃcio do ano. O brasão de Lisboa que pode ver-se no chafariz do Largo do Andaluz é o mais antigo brasão - em pedra - que existe na cidade. O brasão mais antigo de todos está no Convento de Santos-o-Novo e consiste numa impressão lacrada num documento datado de 1233.

Published on January 21, 2013 11:56

January 19, 2013

«The Living End» revisitado

Hoje tive a agradável surpresa de ser convidado para participar na filmagem de um vÃdeo musical (novidades sobre ele, em breve). Ora, isso deu-me vontade de partilhar novamente o vÃdeo «The Living End» , de Ava Inferi (do álbum «Onyx» , de 2011, editado pela Season of Mist), com o qual me estreei nestas lides, graças a um gentil convite da banda (obrigado, Joana Messias). Realizado por Costin Chioreanu e filmado em Sintra, é uma verdadeira curta-metragem fantasmagórica.

Published on January 19, 2013 14:55

January 18, 2013

Erro histórico na página do Infante D. Pedro na Wikipedia portuguesa

Por razões que não vêm aqui à colação, vim a saber que na página sobre o Infante D. Pedro, na Wikipedia portuguesa, se encontra, logo no inÃcio, esta informação inopinada: «Tendo recebido nelas o feudo de Treviso, pelo imperador Segismundo da Hungria (que o integrou na sua recém-criada "Ordem do Dragão" com a sigla D.E.S.I.R.: Draconis Equitas Societas Imperatur et Regis - Sociedade Imperial e Régia dos Cavaleiros do Dragão)» . E sem fontes documentais (ou outras) que o corroborem.

Foi com algum espavento que li isto. De facto, nunca encontrei tal informação em todas as minhas leituras sobre a Ãnclita Geração e, em particular, sobre o Infante D. Pedro. A empresa de D. Pedro - «empresa», para este efeito, é sinónimo de «divisa» - consistiu na figura de uma balança com dois pratos equilibrados, acompanhada pelo mote curto «Desir». As empresas (do latim «imprendere», portanto «empreender») consistiam em composições muitÃssimo pessoais, ao contrário dos emblemas ou dos brasões, por exemplo, e escondiam desejos e aspirações privadas - tratavam-se, sempre, de composições de uso privado.

Ora o mote curto «Desir» vem na esteira dos motes curtos das outras empresas dos restantes irmãos da Ãnclita Geração que, por via da mãe, Philippa de Lancaster, foram quase todos redigidos em francês, que era a lÃngua da corte inglesa desde a conquista da Inglaterra em 1066 por Williame I da Normandia. O do Infante D. Henrique foi «Talant de Bien Faire», o de D. Fernando, o Infante Santo, foi «Le Bien me Plet», por aà em diante. Por conseguinte, o «Desir» de D. Pedro não é nenhum acrónimo de «Draconis Equitas Societas Imperatur et Regis», mas, somente, «desejo» em francês.

A Ordem do Dragão chamava-se Societas Draconistrarum e não «Draconis Equitas Societas Imperatur et Regis» que, diga-se, é uma frase escrita num latim macarrónico - basta dizer o seguinte: a palavra latina medieval para «cavaleiro» não era «equitas» (?), mas «miles» (de onde provém, por exemplo, «militar»). Essa tal «Draconis Equitas Societas Imperatur et Regis» é espúria e construÃda para fazer um acrónimo do mote curto «Desir» de maneira a passar a ideia de que D. Pedro foi freire da Ordem do Dragão, o que, de um ponto de vista histórico, não tem fundamento. Sabe-se que ele, de facto, combateu como mercenário a soldo de Zsigmond de Luxemburgo, rei da Hungria, mas se pertenceu ou não à Ordem do Dragão... Provavelmente, não pertenceu, porque nenhuma informação histórica existe a respeito disso (que eu saiba). Sabe-se, sim, que foi investido na Ordem da Jarreteira, mas na do Dragão nunca tinha ouvido dizer.

O mais espantoso é que a Wikipedia portuguesa permita que os utilizadores publiquem este tipo de desinformação - e, sobretudo, sem quaisquer fontes que a corroborem. à uma irresponsabilidade enorme, porque está a induzir-se os leitores ao erro.

Published on January 18, 2013 08:09

January 17, 2013

Opinião sobre o espectáculo «A Lua do Loreto» na FNAC Chiado

Já começam a surgir excelentes opiniões sobre o espectáculo de ontem, no fórum da FNAC Chiado, no qual eu e Charles Sangnoir (La Chanson Noire) interpretámos a peça «A Lua do Loreto», o terceiro capÃtulo de «Os Anormais: Necropsia De Um Cosmos Olisiponense», disco de spoken word, sobre os indivÃduos deformados e excêntricos que viveram em Lisboa através dos séculos, com texto e voz meus e música de Charles Sangnoir. Esta opinião, de Rui Bastos, pode ser lida no weblog Que a Estante nos Caia em Cima. A Estanqueira do Loreto iria gostar.

(Foto: Júlia Pinheiro.)

Published on January 17, 2013 16:30

January 16, 2013

Vários Estados num só

A conferência «Pensar o Futuro - Um Estado para a Sociedade», decorrida no Palácio Foz, em Lisboa, foi um evento esfÃngico, à porta fechada, sem a intervenção da sociedade civil, cuja matéria em discussão (a transformação do Estado) é do seu maior interesse; segundo a organizadora Sofia Galvão (ex-secretária de estado da presidência do conselho de ministros e ex-secretária de estado da administração pública no governo liderado por Pedro Santana Lopes), conferenciou-se sob a égide da chamada Chatham House Rule (Regra de Chatham House) â para que os convidados pudessem falar livremente, sem a preocupação de serem citados verbatim pela comunicação social, supõe-se.

A Regra de Chatham House (que vai buscar o nome ao Royal Institute of International Affairs, cuja sede é a proverbial Chatham House: think tank de elite, criado em 1920 por Robert Cecil, o "pai" da Liga das Nações) foi criada para que os intervenientes nas conferências desse grupo não sejam identificados na comunicação social, embora esta esteja à vontade para transcrever o que é discutido na reunião, de acordo com uma autorização prévia - o que isto significa, em bom português, é que os jornalistas não podem associar os nomes das pessoas à s palavras que elas disseram. Mesmo assim, os (poucos) jornalistas portugueses que assistiram a esta conferência sobre a refundação do estado português (leia-se "refundação do estado social português") não tiveram o mesmo grau mÃnimo de liberdade: proibidos de filmar, gravar e transcrever, somente puderam observar e terão de aguardar o digest do evento, com dois minutos de duração, apenas, que lhes será fornecido pelo governo (mais precisamente por Carlos Moedas, o secretário de estado adjunto do primeiro-ministro).

Dizer que se usou a Regra de Chatham House numa conferência até poderá dar uma impressão de sofisticação (consigo imaginar Vasco Santana de olhos arregalados a dizer ao ouvido de António Silva, enquanto este coça a nuca, "vê lá tu que foi uma conferência tão importante, mas tão importante, que até se usou a Regra de Chatham House..."), mas a dita regra só tem, de facto, um objectivo, que de sofisticado nada tem: o de desresponsabilizar os oradores, porque, bem vistas as coisas, somente o registo fidedigno da comunicação social - da imprensa livre - tem poder para chamar os indivÃduos à colação e responsabilizá-los pelo que disseram e fizeram. Isto significa que os convidados de uma conferência em que vigore a Regra de Chatham House podem exprimir à vontade as ideias, opiniões, recomendações e as propostas mais repugnantes, porque têm em mente que o público nunca saberá o quão são indivÃduos monstruosos.

Esta conferência à porta fechada num salão do Palácio Foz vale o que vale e não adianta imprimir-lhe uma tónica de desconfiança maior do que ela provavelmente merece; muitas mais reuniões à porta fechada terão sido bem mais importantes e dramáticas que esta, certamente. Contudo, o que importa reter desta situação nem sequer é a própria conferência, mas a conjuntura actual em que ela decorreu, que facilita fenómenos (como este) de desvios à democracia.

à guisa de postal-ilustrado de uma época, vale a pena lembrar o veto que o Tribunal Constitucional deu em Julho de 2012 à decisão do governo de cortar os subsÃdios de férias e de Natal aos funcionários públicos e pensionistas, porque violava o princÃpio da igualdade, consagrado no artigo 13.º da Constituição da República Portuguesa. Em Outubro do mesmo ano, o magistrado António Martins, numa entrevista que deu ao jornal Expresso, respondeu desta maneira a uma pergunta do jornalista Micael Pereira: «[pergunta] não há exceções que tornem o corte [dos subsÃdios] legÃtimo? [resposta] Há o estado de emergência e o estado de sÃtio, em que os direitos das pessoas podem ser comprimidos ou suspensos durante algum tempo. Mas não foi decretado o estado de sÃtio ou o estado de emergência. E não o tendo sido decretado, o Estado continua sujeito ao respeito dos direitos dos cidadãos.» Por coincidência, sete meses depois, a 11 de Maio de 2012, foi publicada no Diário da República uma revisão à lei orgânica referente, precisamente, aos regimes de Estado de SÃtio e de Estado de Emergência, que altera os artigos 7.º, 12.º, 14.º, 15.º, 16.º, 20.º, 23.º, 25.º, e 28.º da lei anterior (lei n.º 44/86). Enquadrando estas alterações legislativas num quadro internacional, não deixa de ser interessante acrescentar que, em Junho de 2012, Espanha criou o delito algo "orwelliano" de "resistência pacÃfica". Em suma: só o simples acto de se protestar de modo pacÃfico numa manifestação pública poderá ser criminalizado.

Um observador mais desconfiado seria levado a suspeitar que está a assistir-se a uma inquietação incomum da parte de governos (ainda) democráticos que têm draconianas medidas de austeridade para impor a todo o custo e temem, por culpa dessa pressão, a desobediência e a revolta dos cidadãos. Mas esse mesmo observador desconfiado depressa veria que não existem motivos para preocupações, porque a sociedade civil está atenta. Percebe-se, de imediato, pelas publicações que preencheram os murais das redes sociais nos últimos dias, que a informação rigorosa e importante circula a cada momento: é o caso do cão assassino que matou o bebé de dezoito meses e que possui do seu lado uma petição pública para a sua absolvição, assinada por milhares de indivÃduos que, aparentemente, já não distinguem o certo do errado, nem o relevante do irrelevante; é o vergonhoso linchamento em massa da pobre Pêpa só porque ela disse que queria comprar uma mala de marca Chanel com o dinheiro ganho com o seu próprio trabalho, como se querer comprar seja o que for com o nosso próprio dinheiro fosse um crime; enfim, uma porção de bons exemplos que demonstram como a sociedade civil é madura, esclarecida, activa, participativa, inteligente. Com efeito, o observador desconfiado não tem motivos para preocupar-se.

Alteração à Lei do Estado de SÃtio e do Estado de Emergência: http://dre.pt/pdf1sdip/2012/05/09200/0246502470.pdf

Entrevista de António Martins: http://www.inverbis.pt/2007-2011/juizes/estado-nao-tem-direito-pagar-uns-nao-outros.html

Sobre o crime de "resistência pacÃfica": http://www.publico.es/espana/429078/interior-considerara-la-resistencia-pasiva-un-atentado-a-la-autoridad

Published on January 16, 2013 12:23

January 12, 2013

«Os Anormais» na FNAC Chiado a 17 de Janeiro

No próximo dia 17 (quinta-feira), às 18H30, no fórum da loja FNAC do Chiado, haverá um espectáculo de apresentação do disco de spoken word «Os Anormais: Necropsia De Um Cosmos Olisiponense» (Necrosymphonic Entertainment/Raging Planet, 2012). Uma performance invocativa da história secreta de Lisboa, com texto e voz meus e música de Charles Sangnoir. Marquem nas vossas agendas, apareçam e partilhem: obrigado pela colaboração.

Lembro que o álbum encontra-se disponÃvel para audição nesta ligação: http://necrosymphonic.bandcamp.com/album/os-anormais

Recordo, também, uma entrevista recente sobre este disco dada à Infektion Magazine de Dezembro de 2012 (págs. 44-46): http://issuu.com/infektionmag/docs/infektion19

Published on January 12, 2013 17:50

December 30, 2012

Votos Vulpinos de Novo Ano

Published on December 30, 2012 16:06

December 28, 2012

«No Muro»: novo conto original no 'site' do Diário de NotÃcias

A partir da meia-noite, no site da Biblioteca Digital do Diário de NotÃcias, ficará disponÃvel para download e leitura um novo conto original de minha autoria, intitulado «No Muro» . A convite da Escritório Editora, consiste num conto que escrevi propositadamente para esta iniciativa e que não se encontra, nem encontrará, em outro suporte que não este. Estão todos convidados a aceder à Biblioteca Digital DN (nesta ligação: http://www.dn.pt/Especiais/bibliotecadigital.aspx) para lerem «No Muro», cuja sinopse é a seguinte:

«No Muro» é um conto de David Soares («Batalha», «O Evangelho do Enforcado») que reflecte sobre a finitude do conhecimento, através de um não-leitor que herda a colecção de livros do pai. Encontramo-nos quando achamos livros e perdemo-nos quando os esquecemos.»Segue um excerto:

«O cheiro dos livros era diferente do dos arquivos do escritório onde trabalhava: aquelas narrativas e aqueles ensaios, lidos de passagem nas matutinas montivagações, não tinham o mesmo cheiro dos recibos e das cópias dos contratos impressas em papel-quÃmico. E, no entanto, tudo isso era feito de papel. Já matara imensos peixinhos-de-prata, asilados da luz entre os livros, mas no escritório, também empanturrado de papel, não havia nenhuns. Porquê? Estava a aprender que nem tudo o que era feito de papel era da mesma ordem â e ao folhear os livros, uns a seguir aos outros, aprendia mais coisas. Aprendia que os homens, todos feitos da mesma carne, tal como os livros e os recibos eram feitos do mesmo papel, não eram iguais: havia homens que eram mais como os livros e existiam outros homens que eram mais como os recibos e separavam-nos uma distância intransponÃvel, uma trágica incomunicabilidade. E ele estava a aprender a qual dos lados pertencia.»

Published on December 28, 2012 13:58

December 26, 2012

Nova entrevista sobre «Os Anormais»

No novo número da Infektion Magazine, já disponÃvel para download, poderão ler uma entrevista comigo sobre

«Os Anormais: Necropsia De Um Cosmos Olisiponense»

, spoken word escrito e interpretado por mim e musicado e produzido por Charles Sangnoir. Sinto-me privilegiado por ter tido oportunidade de responder a perguntas muitÃssimo interessantes (feitas por Ruben Infante), o que, infelizmente, vai sendo raro hoje em dia: http://issuu.com/infektionmag/docs/infektion19Na secção de crÃticas poderão ler uma excelente resenha do disco - que, lembro, está disponÃvel para compra nesta ligação: http://necrosymphonic.bandcamp.com/album/os-anormais

No novo número da Infektion Magazine, já disponÃvel para download, poderão ler uma entrevista comigo sobre

«Os Anormais: Necropsia De Um Cosmos Olisiponense»

, spoken word escrito e interpretado por mim e musicado e produzido por Charles Sangnoir. Sinto-me privilegiado por ter tido oportunidade de responder a perguntas muitÃssimo interessantes (feitas por Ruben Infante), o que, infelizmente, vai sendo raro hoje em dia: http://issuu.com/infektionmag/docs/infektion19Na secção de crÃticas poderão ler uma excelente resenha do disco - que, lembro, está disponÃvel para compra nesta ligação: http://necrosymphonic.bandcamp.com/album/os-anormais

Published on December 26, 2012 13:50