صافي ناز كاظم's Blog, page 24

June 16, 2013

من سجلات كلامي!

يا روح أبيك: لو أنك نمت لكان خيرا لك!

منذ 1965 وأنا مصاحبة لكتاب "جُلستان"، أي روضة الورد، للشاعر العظيم سعدي الشيرازي الذي وُلد سنة 606 هـ وتوفي بعدها بتسعين عاما، (وهذا يوافق أوائل القرن الثالث عشر الميلادي 1209)، ساعدتني على التآلف مع الكتاب لغته العربية الناصعة الجميلة التي نقل إليها المترجم محمد الفُراتي الروضة من الفارسية؛ لغة الكتاب الأصلية. من مقدمة الكتاب عرفت أن سعدي تشرد كثيرا بسفراته بين شرق وغرب المنطقة الإسلامية. توغل "سعدي" في كل بلد حل به وعاشر على السواء علية القوم والدهماء، واستقر فترة بمدينة حلب ولكنة تركها هربا من زوجته الحلبية التي آذته بسلاطة لسانها وعايرته بأن أباها أعتقه من أسر الفرنجة له بالقدس وفداه بعشرة دنانير، وكان رده أنه أوقعه بعد ذلك في أسرها بمائة دينار!

عاد "سعدي" من ترحاله إلى بلدته "شيراز" وقعد في بيته معلنا: ".. رأيت أن أستقر بمجلس العُزلة وأضم ذيل ثوبي عن محاذير الصٌحبة وأمحو من صحيفتي ما رقمته من الهذيان وجزمت ألا أنبس ببنت شفة ولا أدعي بعد ذلك المعرفة"، حتى دخل واحد من أصدقائه وأصر على كسر عزلته قائلا له: "إذا ما دعاك النطق فانطق وإن يكن، سكوتك بين الناس من كرم الخُلق، يعكر صفو المرء أمران فاعجبن: بنطق بلا داع، وداع بلا نطق"!

استجاب "سعدي" بالنهاية لإلحاح صديقه وخرجا سويا يتحاوران ويستمتعان بنزهة ربيعية بين حدائق الورد، ولما رأى "سعدي" صديقه ينحني ويقطف ويجمع ما يعجبه من مختلف الورود تنبه خاطره وقال أن باستطاعته تصنيف كتاب "جلستان"، روضة ورد، لا يذبل أبدا يجمع فيها المختلف من قطف خبرته ورؤيته وحكمته وعذابه، وكان أن فعل وقسم كتابه إلى أبواب ثمانية: الأول في سيرة الملوك، والثاني في أخلاق الفقراء (أي الدراويش أو الصوفية)، والثالث في فضل القناعة، والرابع في فوائد السكوت، الخامس في العشق والشباب، السادس في الضعف والشيخوخة، السابع في تأثير التربية، والثامن والأخير في آداب الصحبة.

حكاية من باب فوائد السكوت تعجبني: "وقعت مناظرة ما بين أحد العلماء المُعتبرين ورجل من الملحدين فما جاراه في ميدان المناظرة ولا أسكته بحجة باهرة فقال له شخص: أنت مع كل ما لك من علم وأدب وفضل وحكمة تُقهر أمام ملحد؟ فأجاب: إن علمي القرآن والحديث وكلام الفقهاء وهو لا يصغي إلى كل هذه ولا يعتقدها؛ فأي فائدة لي إذن من سماع كفره؟: من لا الكتاب ولا الحديث يروقه، فجوابه ألا تريه جوابا"!

وتعجبني مثلها حكاية عن جالينوس الحكيم عندما رأى أبلهَ آخذا بتلابيب رجل عاقل وقد أهان بالضرب كرامته فقال: لو كان هذا عاقلا لما انتهى به الحال مع جاهل إلى هذا الحد!

أما أطرف ما قرأت فكانت حكايته هذه في باب الفقراء: " لا أزال أذكر أنني كنت في عهد طفولتي مولعا بإحياء الأسحار زاهدا متقيا وفي ذات ليلة قعدت لخدمة أبي والمصحف الشريف في حجري أقرأ منه ما شاء الله أن أقرأ ولم ينطبق لي جفن على جفن، وكان الجماعة الذين أتوا للسمر عندنا قد غرقوا بنومهم فقلت لأبي: إن واحدا من هؤلاء لم يرفع رأسه ولم يتهجّد بركعتين ولقد استغرقوا في نومهم فكأنما هم أموات، فقال لي: يا روح أبيك أنت أيضا لو أنك نمت لكان خيرا لك من أن تمزق جلود خلق الله"!

Published on June 16, 2013 02:50

June 15, 2013

توفى اليوم إلى رحمة الله المبتهل الشيخ محمد الهلباوي؛ سمع...

توفى اليوم إلى رحمة الله المبتهل الشيخ محمد الهلباوي؛ سمعت الخبر من إذاعة القرآن الكريم. البقاء لله وإنّا لله وإنا إليه راجعون.

Published on June 15, 2013 13:44

June 14, 2013

من أجل إلغاء وزارة الثقافة وتوفير فلوسها للصحة والتعليم؛ حكاية ونداء منذ 2002!

توحة وصنعة اللطافة

في كتابي «صنعة لطافة»، الذي صدرعام 2007 عن دار العين للنشر بالقاهرة، لم أتردد في أن أضع «توحة» الخياطة، جنبا إلى جنب 21 سيدة مصرية وجدتهن حجتي وحيثياتي لكي أقول للسيدة جيهان صفوت رؤوف، أرملة الرئيس الراحل أنور السادات، انه من غير الصحيح ما تكررين ذكره في لقاءاتك الصحفية من أنك «.. على الأقل قد أثبت أن المرأة المصرية تحترم نفسها وتعمل وتشارك.. وهذا لا يعجب ذوي العقول الضيقة..الخ»، لأن هذا يعطي الانطباع بأن المرأة المصرية قد أثبتت نفسها منذ عام 1970 فقط، منتظرة حتى خرجت السيدة جيهان لتقود مسيرتها في العمل والمشاركة، ومن الواجب على السيدة جيهان أن تصحح مقولتها مع الاعتراف بكل تواضع بأن جهدها، إفتراضا أن كان لها أي جهد، كان مجرد نقطة في بحر إنجازات المرأة المصرية ونهضتها منذ مطلع القرن العشرين، ومنذ نساء كملك حفني ناصف حتى الدكتورة العلامة بنت الشاطئ، ومن أول رائدة التعليم نبوية موسى، ورائدة العمل الاجتماعي جميلة صبري، والنابغة الآنسة مي، وعالمة الرياضيات الدكتورة معصومة كاظم، ورائدة علم النفس الدكتورة سمية فهمي، والرائدة في علم الوراثة والهندسة الوراثية الدكتورة عفت بدر، والنحاتة فاطمة مدكور، والمسرحية منحة البطراوي، والرائدة الصحفية وداد متري، والشاعرة أماني فريد، والأديبة أليفة رفعت، والكاتبة زينب صادق، ورائدة فن لوحة الغلاف ، نجمة دار الهلال ، سميحة حسنين، وغيرهن ممن علا قدرهن في مجالهن وقدمن لمصر وللإنجاز العربي أجل الخدمات ، ولم ولا تتركز عليهن كثيرا كشافات الإضاءة الإعلامية جهلا أو تعنتا.

«توحة» الخياطة، التي سميتها «الشهيدة توحة»، حائكة ملابس شعبية بسيطة مواليد أبريل 1955، تصلي وتصوم وتحمد الحي القيوم ، تحمل حقيبتها الثقيلة بملابس زبائنها على كتفها وتركب الميكروباص أو الحافلة من عند بيتها في مدينة السلام ، وتقطع القاهرة شرقا وغربا وشمالا وجنوبا بالمواصلات المتاحة للمواطنين ولا يهمها العرق والتعب والزحام. على الدوام هي قريرة ما دامت تسمع من زبائنها، اللاتي صرن صديقاتها: «الله.. يا توحة». لم أتعامل معها بصفتها «مجرد» حائكة ملابس ، كنت أراها فنانة بالخيطان وشرائط الساتان الملونة والزجزاج. لا بد معها من لعبة الفصال، لكن «الفصال» مع «توحة» له طبيعته الخاصة، فهي كما كانت تردد: لا تحب الفلوس ، أجرها الحقيقي ، ككل فنان أصيل، هو صيحة: «الله الله يا توووووووووووووحة»! أقولها من قلبي بإعجاب حقيقي. تطوّر معي جلباب الفلاحة وتزركش بشرائط الساتان الملون والزجزاج أو قطع القماش بأسلوب الخيامية، وألبس الجلباب وأدخل حفلا في الأوبرا. ولم لا: جلباب الفلاحة أم «الجينز» الكالح الصايع من صناديق رعاة البقر الأجلاف ؟ جلباب الفلاحة المصرية أم «جينز» الفلاح الأمريكي؟ تضحك توحة ويشرق وجهها الأسمر النحيل بملامح صعيدية منمنمة لعلها من آثار عرق نوبي جميل بمزايا الأنف الصغير الدقيق الشامخ في نبل فطري. أسألها: «هه...أدفع كام؟» تبخس أجرها وتطلب ما لا يصدقه متعامل في السوق. أبدأ الفصال: «يا توحة الكلام ده ما ينفعش مش ممكن أدفع المبلغ ده». يكتسي وجهها بالجدية: «يعني أخد فلوس حرام؟» يستمر الجدل: «لا... تأخدي حقك لا زايد ولا ناقص». تقول قرشا ويكون حقها عشرة، من هنا لهنا ترتضي الحد الأدنى من حقها. لكن هذا التنازل منها عن الحق المادي، لا يتبعه أي تنازل في حقوق الرأي والشهادة الأمينة. اعتدى بلطجية البانجو على زوجها وابنها بالضرب بالمطاوي، وطلبت منها شكوى جماعية من أهل مدينة السلام المهددة ليلا ونهارا بهؤلاء البلطجية وكتبت في جريدة معارضة نداء: «يا وزير الداخلية مدينة السلام تستجير من إرهابي البانجو». تم استدعاء توحة للتحقيق في قسم بوليس مدينة السلام ، قالت في أقوالها الحق كله، وأكدت معلومة إطلاق سراح المجرمين بعد كل مرة يتم القبض عليهم. شخط فيها الضابط: «إنت بتتهمينا.. إمشي اطلعي بره!» قالت لي: «طلعت بره بس أنا لم أكمل كلامي ولم أوقع بإمضائي على المحضر». لم تكن متأثرة من الإهانة والشخط، كانت متأثرة لأنها لم تتمكن من إتمام الشهادة والاستجواب ولم توقع بإمضائها على ذلك. قلت لها كلاما ضد اعتقادي ومبادئي خوفا عليها: «يا توحة لازم تكوني لبقة مع الضابط... ما يضرش لو تقولي مثلا... طبعا سيادتك يا باشا قمتم بالواجب بس المجرمين كانوا ....»، استمعت مني بأدب بالغ وبالإنصات الهادئ الذي هو من سماتها وابتسمت. جاءتني بعد ذلك: «هه يا توحة.. عملتي إيه مع قسم البوليس؟» قالت وهي تشبك الدبابيس لضبط ذيل الثوب : « صراحة كان هناك واحد ذوق ... وأخذني للضابط الذي طردني وقلت له.. أنا لم أكمل أقوالي ولم أوقع بإمضائي على المحضر، وأنا مستعدة أجيب لحضرتك كل أهل مدينة السلام ببطاقاتهم الشخصية يقولوا زي كلامي، وللا حضرتك مش عاوز أكمل أقوالي؟ طيب أنا أروح الداخلية وأكمل عندهم أقوالي فهناك فيه ناس ذوق قوي قوي..»، ضحكت وحمدت الله أنها لم تسمع نصيحتي ولم تخضع.

خرجت «توحة» من محنة بلطجية البانجو حين تم شفاء زوجها وابنها من ضربات المطاوي، وكان في انتظارها السفاحون والقتلة من سائقي الميكروباصات. يوم السبت أول يونيو 2002 ركبت «توحة» الأتوبيس ثم الميكروباص وكانت في طريقها من منزلها إلى منزلي ، انتظرتها ولم تحضر. كان الميكروباص يسير بعكس الاتجاه متفاديا الأتوبيس ، وتوحة تحمل على كتفها حقيبتها المليئة بالأقمشة والخيطان وشرائط الساتان الملون وعلى وجهها كل السماحة والغبطة والطيبة ، التي لو وزعت على أهل الأرض جميعا لكفتهم ، تجلس قرب الباب الأمامي وفي ثوان كانت الصدمة مع الاصطدام. انقلب الميكروباص بتوحة عدة مرات، فانكسرت اضلاعها وكبس قفصها الصدري على رئتيها وقلبها وانكسرت كتفها وذراعها وحوضها وساقها، كل جانبها الأيمن، الذي تحمل عليه وتقص به وتحرك به ماكنة الخياطة ، كل هذا تعطل تماما ، لكن توحة لم تفقد الوعي. احتضنت حقيبتها وهم يكسرون باب الميكروباص لإخراجها، وفي مستشفى مدينة السلام ، حين رأتها ابنتها، كانت توحة تضع حقيبة ملابس الزبائن تحت رأسها ؛ حتى لا تضيع منها الأمانة، ثم سلمتها لابنتها وتفرغت لرحلة الآلام.

في منتصف اليوم الثاني من يونيو 2002 تم نقل «توحة» إلى مستشفى القصر العيني القديم، مبنى الطوارئ حيث تم تصحيح أخطاء العملية التي أجرتها لها مستشفى مدينة السلام لإنقاذ الرئتين من ضغط الأضلاع المكسورة ، وظلت «توحة» بعدها تحت اسمها الرسمي ، «فتحية عمر حسن»، متروكة في مبنى الطوارئ في غرفة بها ضحايا آخرون، من دون أن يعلق لها ولو محلول تغذية واحد، من فجر يوم الأحد 2 \ 6 \ 2002 حتى ظهر الأحد التالي، 9 \ 6 \ 2002 حين هبطت دورتها الدموية ورجعت إلى ربها «شهيدة» الإهمال والاستهتار، والخيبة ، وبطء الحركة، وانسحاق حق المواطن المصري، وقيمته المهدرة وكرامته المهدورة بأيدي أهله.

من أجلك يا «توحة» ، ومن أجل أمثالك في هذا الشعب الصابر العزيز، أكرهك يا كل بذخ احتفالات وزارة الثقافة. أكرهك يا متاحف جديدة وترميمات مضروبة تكلفت الملايين، وليست من أولويات شعب مريض فقير. أكرهك يا مهرجانات ركيكة عن المسرح والسينما والتلفزيون و..ملتقى الشعر، فيا للقسوة المغلفة بـ«الشعر»، تغدق عليها الميزانيات التي لو أنفقنا نصفها لنهضة مستشفى القصر العيني وترميمه من أجل الإنقاذ والإسعاف وحياة أصحاب الحق الأصيل في الخدمات والرعاية لما استشهدت «توحة»، وأمثالها من الضحايا ولم نكن لنصرخ ، كما صرخ الذي قال على الأرض الفلسطينية: «إسعااااااااااف يااااااااااااا الله».

ملحوظة: لم أتراجع حتى الآن عن صيحتي التي أطلقتها بصدق منذ تلك السنوات، تضامنا مع مصلحة أهل بلدي: «تبرعوا بوزارة الثقافة لوزارة الصحة!».

Published on June 14, 2013 00:14

June 12, 2013

كفى: خالد الإسلامبولي ليس مجرماعجيب والله أمر المطففين، ا...

كفى: خالد الإسلامبولي ليس مجرما

عجيب والله أمر المطففين، الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون.لا أريد أن أدخل في سجال حول الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، وإنني أعطي الحرية كاملة لمن يراه بطل الأبطال وما إلى ذلك. لكن ليس من العدل، على الإطلاق، نعت خالد الإسلامبولي بالمجرم، وإلا يكون من حقنا نعت السادات بالصفة ذاتها لأنه "قاتل" الوزير أمين عثمان في 6/1/1946، وإذا كان أنور السادات قد افتخر كثيرا بأنه قاتل أمين عثمان، وكانت فلسفته في ضرورة الاغتيال السياسي لمن رآهم "خونة"، ومن ذلك مشاركته عام 1945 في محاولة اغتيال الزعيم السياسي مصطفى النحاس باشا، واعتبر نشاطه في مؤامرات الاغتيال السياسي من سجل كفاحه الوطني، فلماذا لا يحق لنا أن نرى خالد الإسلامبولي من هذا المنظور نفسه؟

لا أناقش هنا الصواب والخطأ، إنني أناقش هذا النهش غير العادل لشاب مصري أخذته الحماسة الوطنية، وكان عمره 24 سنة فقط لا غير، لكي يقتل السادات متصورا أنه بذلك يخلص وطنه من حليف للصهاينة لم يكف عن احتضانهم وتقبيلهم وإعلان موالاته الكاملة لهم، في الوقت الذي كشر فيه عن أنيابه بوجه مجموعة من أشرف وأفضل أبناء مصر، من مختلف التيارات والتوجهات والأحزاب، وفي ضربة غاشمة ألقاهم، 3/9/1981، جميعا وراء القضبان بلا جريرة ومن دون أي تهمة متذرعا بأنه يتحفظ عليهم حتى ينتهي من عمل ما يريد عمله، ولم نفهم حتى الآن، إذا كان ما أراد عمله هو من خير البلاد، فما هي الحاجة التي دفعته لتكبيل كل هؤلاء، الذين رأى أن من الأفضل إزاحتهم من طريقه؟

لقد كنت واحدة من الذين تم ترويعهم، بالقبض عليهم، قبل الفجر، 3/9/1981، ورأيت في طريقي إلى السجن عمائم الشيوخ والقساوسة تساق إلى الإهانة والبهتان، وعرفت حجم الضربة، التي لم تعتق من تجاوز السبعين من عمره ومن لم يبلغ الخامسة عشر، والجميع في ذهول يتساءل: ماهي الحكاية وماهو مداها؟ هذا الترويع كان يخضع لكل الاحتمالات حتى أننا تصورنا، مع تشديد الإجراءات والتكدير داخل المعتقلات، أنه كان من الممكن أن نقتل جميعا في مذبحة لا تقل في وحشيتها عن مذبحة القلعة التي ارتكبها محمد علي ضد الأمراء المصريين في مطلع القرن 19، تلك المذبحة التي تجد الآن من يطلق عليها “الجريمة الرائعة"!

في ظل ذلك الطقس من 3/9/1981 حتى 6/10/1981، وعلى مدى 33 يوما من الخوف والهلع والترويع والكوابيس، لم يكف السادات عن لغة الشتائم والسباب يقذف بها أسراه ويهددهم بالويل والثبور، فهذا المثقف الأديب والسياسي الجليل فتحي رضوان يقول عنه السادات أنه بلغ السبعين وصار مخرفا، وهذا الشيخ المحلاوي الذي لم يملك إلا منبرا في مسجد، رآه السادات "مرمي زي الكلب"...إلخ...إلخ. كل هذا الاستفزاز، كل هذا الغل والتشفي والتجاوز، كان التحضير لما لم نعلمه؛ أفلم يكن كافيا ليحرك في نفس شاب مثل خالد الإسلامبولي الحماسة للدفاع عن المظلومين وراء القضبان ليحررهم من قبضة الغول الهيستيرية المتوعد لحرقهم أحياء؟

قد يرى البعض أن خالد الإسلامبولي قد أخطأ، فليكن إذن، قولوا أخطأ، لكنه عندما أقدم على فعلته كانت نيته الخير وتحرير المظلومين من قبضة جبار معتد أثيم، ولم يكن قاصدا ارتكاب "جريمة".ولنتذكر أن خالد الإسلامبولي مصري وإهانته: إهانة للمصريين الذين أحبوه وترحموا عليه وهم كُثر؛ هؤلاء الذين رأوا أن الإسلامبولي نفّذ في السادات حكم الإعدام الشعبي المُستحق على قاتل ظالم مستبد صالح أعداء البلاد وتودد إليهم في مبالغات أحرقت القلوب.

ولنتذكر كذلك أن خالد الإسلامبولي تقبل راضيا القصاص بتنفيذ حكم الإعدام فيه 16/4/1982 مع أربعة من إخوانه، بينما ظل أنور السادات هاربا حرا طليقا فالتا من العقوبة بعد قتله أمين عثمان ومحاولته اغتيال مصطفى النحاس باشا، حتى قدر الله له نهايته تلك المعروفة، ولعلها كانت من رحمته، سبحانه، حتى يلقاه السادات مسددا مديونية: "من قتل يُقتل ولو بعد حين".

Published on June 12, 2013 23:16

June 11, 2013

إطلالة تخفي عن عيني التشـوهات عبر النافذة العريضة &n...

إطلالة تخفي عن عيني التشـوهات

عبر النافذة العريضة أتطلع إلى حدائق الزعفران، هذا الإسم الجميل الذي تقلصت حقيقته كثيرا على مر السنين، منذ تحول المكان من قصر للملك السابق فاروق إلى جامعة عين شمس، غير أن الزاوية التي أنظر منها تجعلني أقتنع بحديقة كلية العلوم الكثيفة؛ إخضرار تتدرج درجاته من المدهم إلى الأفتح والأفتح وفي البؤرة يقتحم الإخضرار ذلك الزهر البنفسجي ،الذي يتحول بالتدريج إلى البرتقالي مع توزيعات من الأحمر والأصفر.

ماشاء الله: الإطلالة من نافذتي ومن شرفتي تخفي عن عيني التشوهات المعمارية المنبثقة من الأبنية المنزرعة فوق الحدائق. الفضاء متسع أمامي على مدى ناظري يتوزع على مساحته مسجد النور وميدان العباسية والشاهقات المحاولات نطح السحاب من دون ضرورة.

هنا بيتي الذي أحبه وأحتفل بانتقالي إليه منذ 18 سنة. مرت الأعوام سريعا وما زلت لاأتوقف عن تقبيل جدرانه : الحمد لله الذي رزقني هذا من دون أن يكون لي حول أو قوة. إنه المعادل لمنزل طفولتي 9 شارع العباسية العمومي بين أعوام 1944 و 1950 قبل إنتقالنا القسري إلي 116 بالشارع نفسه ، بعد أن باعه مالكه تاجر السجاد الإيراني ميرزا مهدي رفيع مشكي إلى جارنا التاجر اليهودي زكي وهبة ، بــثلاثين ألف جنيه ، الذي باعه بعد قليل ،بمكسب كبير، إلى الجزار صاحب القرار بهدمه. فرحت الأسرة بالبيت الآخر الجديد وكرهته من أعماقي نفورا من طرازه المعماري الخمسيني الذي يرجح قيمة الضرورة فوق قيمة الجمال ، التي تمثلت لي في بيتنا المغتال بالهدم بساطور الجزار.

عشت بافتقادي بيت طفولتي بواجهته المزركشة وإطلالته على ثلاث جهات أصلية : الشمال الذي نسميه بحري ، والجنوب الذي نسميه قبلي ،والشرق ، لاتختفي عنه الشمس من شروقها حتى غروبها ، الذي كنت أتابعه من الشرفة البحرية محتقنا ساقطا دائخا على شجر الشارع وأشجار حديقة البيت المقابل ، فيللا مشــكي. الشارع كله ، شارع العباســية مابين ميدان الظاهر وميدان فاروق (الجيش فيما بعد 23 \ 7 \ 1952) ، كان مرصعا بالفيللات وحدائقها الغناء والبيوت ذات النسق الموحد بحدائقها الصغيرة الملحقة بسكن الطابق الأول .

لاتنمحي الصورة من ذاكرتي ،كلما استعدتها استعدت معها ، أجمل ما غنى رياض السنباطي في الأربعينات ، قصيدة "فجر" للشاعر أحمد فتحي: " كل شئ راقص البهجة حولي هاهنا ٍ"!

كان لدينا في مكتبتنا بضعة أعداد من مجلة قديمة اسمها "الحديقة والمنزل"، إحتفظت بها والدتي لسبب ما لم أعرفه ، شغفت بتصفحها إعجابا باسمها الثنائي وبوقع كلمة "حديقة" الذي أفضله عن "جنينة"، وظل شغف الجمع بين الحديقة والمنزل لايفارقني ولو أصبح منزلي الآن في الطابق 12 .

راضية بإطلالتي هذه عليك ياحدائق الزعفران : صحيح أنني لا أرى عليك إحتقان الغروب ، ماعليك شئ ، تكفيني عافية الإشراق وشريط غناء عبد الوهاب : " أنا هيمان وياطول هيامي ، صور الماضي ورائي و أمامي..." ومشبوك وراءها : " أنا من ضيع في الأوهام عمره ، أنا أأأناااااااااااا من ضيع في الأوهام في الأوهام في الأوهام عمره ، نسي التاريخ أو أنسي ذكره"!

Published on June 11, 2013 05:24

June 7, 2013

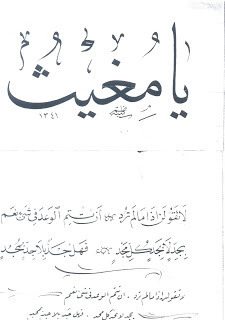

من خطوط والدي 1341 هجرية.

Published on June 07, 2013 03:31

نوارة مع أمها بعد الإفراج عنها نوفمبر 1981!

Published on June 07, 2013 03:26