Christophe Claro's Blog, page 67

September 14, 2016

L'enfer de la traduction

On a parfois l'impression que la vie du traducteur est un enfer. Il passe son temps à se plaindre. A se plaindre de tout. Des délais, par exemple. Non mais l'autre il veut le texte pour dans trois mois, il me prend pour qui, Speedy Gonzalès? Si je lui rends dans trois mois, dans cinq il y est encore sur son bureau, mon texte. Et puis tu sais quoi? Machin m'a demandé un essai. UN ESSAI. J'ai déjà fait cinq trads, merde. Et l'autre, là, qui corrige tout, qui me change sofa pour canapé, non mais je rêve. Evidemment, ils ont pas été foutu de mettre mon nom en couve. Ça va pas avec leur charte graphique, il paraît. Putain, quels cons. Et l'à valoir, tu crois qu'ils sont pressés? Trois fois que je réclame. On s'en occupe. C'est parti à la compta. Ah oui, c'est toujours parti à la compta. Qui doit vivre au Groenland, tiens. Non mais je te jure. J'en ai marre. Et puis tu crois qu'ils me fileraient un texte chouette, un jour? Non parce que cet auteur, dès fois, on se demande ce qu'il lui est arrivé. Et qui c'est qui se fait critiquer? Bibi. Mais c'est pas moi ! c'est lui qui écrit comme une merde sans frein! Non mais. Bon, leurs épreuves, trois jours pour les relire. C'est court, putain. D'autant qu'ils veulent pas que j'apporte des corrections. N'importe quoi. Et après, tiens, ils t'appellent, la gueule enfarinée, pour que tu accompagnes l'auteur à ses rendez-vous presse. Parce qu'on sait jamais, hein, dès fois qu'il faudrait faire l'interprète… Ras le cul. Carrément. Quant au prix du feuillet, je t'en parle pas. Ils ont pas vu le prix de la baguette. Et que je t'arnaque avec le calcul informatique, hop! Franchement, ce métier, j'en ai ma claque.

On a parfois l'impression que la vie du traducteur est un enfer. Il passe son temps à se plaindre. A se plaindre de tout. Des délais, par exemple. Non mais l'autre il veut le texte pour dans trois mois, il me prend pour qui, Speedy Gonzalès? Si je lui rends dans trois mois, dans cinq il y est encore sur son bureau, mon texte. Et puis tu sais quoi? Machin m'a demandé un essai. UN ESSAI. J'ai déjà fait cinq trads, merde. Et l'autre, là, qui corrige tout, qui me change sofa pour canapé, non mais je rêve. Evidemment, ils ont pas été foutu de mettre mon nom en couve. Ça va pas avec leur charte graphique, il paraît. Putain, quels cons. Et l'à valoir, tu crois qu'ils sont pressés? Trois fois que je réclame. On s'en occupe. C'est parti à la compta. Ah oui, c'est toujours parti à la compta. Qui doit vivre au Groenland, tiens. Non mais je te jure. J'en ai marre. Et puis tu crois qu'ils me fileraient un texte chouette, un jour? Non parce que cet auteur, dès fois, on se demande ce qu'il lui est arrivé. Et qui c'est qui se fait critiquer? Bibi. Mais c'est pas moi ! c'est lui qui écrit comme une merde sans frein! Non mais. Bon, leurs épreuves, trois jours pour les relire. C'est court, putain. D'autant qu'ils veulent pas que j'apporte des corrections. N'importe quoi. Et après, tiens, ils t'appellent, la gueule enfarinée, pour que tu accompagnes l'auteur à ses rendez-vous presse. Parce qu'on sait jamais, hein, dès fois qu'il faudrait faire l'interprète… Ras le cul. Carrément. Quant au prix du feuillet, je t'en parle pas. Ils ont pas vu le prix de la baguette. Et que je t'arnaque avec le calcul informatique, hop! Franchement, ce métier, j'en ai ma claque.Oui, bon, j'exagère à peine. On entend ça tous les jours dans le milieu. Eh bien vous savez quoi? C'est injuste. Les délais sont courts? Mais c'est pour que ça soit plus rentable pour le traducteur! Un essai? Mais c'est pour que le traducteur ne s'engage pas dans un texte qu'il n'aimerait pas, ne sentirait pas. Des corrections intempestives? Mais c'est pour stimuler l'intellect, pour enrichir la trad! Le nom du traducteur absent de la couverture? Oui bon, c'est pas un générique la couve, hein. On n'est pas dans Star Wars. L'a valoir qui tarde à arriver par la poste? Oh mais c'est que c'est complexe la compta. C'est pas comme la trad. Un texte chouette? Mais tout texte a ses qualités. Même les mauvais. Surtout les mauvais, d'ailleurs, parce que, vu qu'ils sont mauvais, quand ils ont des qualités, on les repère tout de suite, elles sautent aux yeux. Pas assez de temps pour relire des épreuves? Mais c'est normal, il faut rester dans la dynamique, l'urgence, la synergétique. Oui, bon, la synergie. Et on ne peut plus toucher au texte? Ben non, votre trad est parfaite, alors à quoi bon? Aider à la promo? Mais quelle chance! Côtoyer l'auteur! Avoir des rapports privilégiés avec lui? Pouvoir clarifier sa pensée auprès des journalistes! Une aubaine. Le prix du feuillet? Ah mais ça, c'est comme ça, et puis c'est un métier qu'on fait par passion.

Bref, le débat reste tout vert.

___________Traduction du texte en image en haut à gauche: "Etant un traduiseur est aimer chevaucher un vélo, à l'exception le vélo est sur incendie, et tu es sur incendie, et toutes les choses sont sur incendie, et tu es dans l'enfer."

Published on September 14, 2016 12:22

September 13, 2016

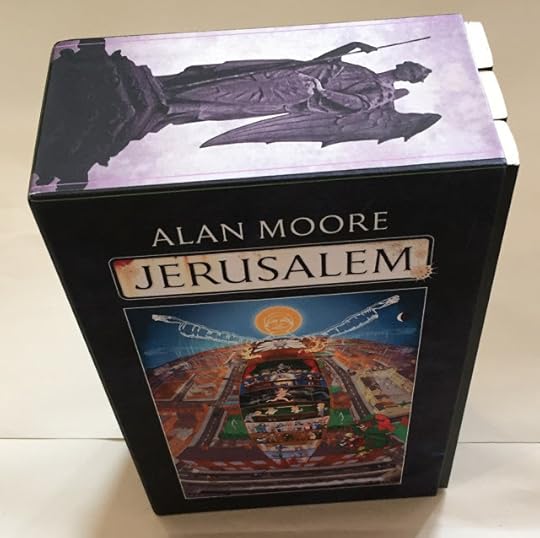

Plan du "Jérusalem" d'Alan Moore, avec point noir marquant l'emplacement du chapitre 26

Èveillée, Lucia s’élève aux primerais du seulœil. Selon lavis des merdecins et gratte-malades, elle est de toute évidanse un mystoire, mais fossile à résourde, du morment qu’elle avalanche ses merdoques à heurts fixes…

Published on September 13, 2016 21:24

Par ici l'âme honnête: Adely en caisse

Dépensier: ainsi est l'homme, contraint de rythmer sa vie en achats pour vivre. Chemin faisant, il nous faut, inlassablement, nous désargenter, en échange de quoi des biens s'invitent dans notre vie, nos yeux, notre ventre. Et pendant ce temps, on s'en doute, tourne le manège du monde, qui fonctionne à l'économique et au carnage, souvent aux deux. La littérature n'est pas toujours à même de dire la dépense, autre qu'orgiaque, et voilà pourquoi le livre d'Emmanuel Adely, Je paie, devrait retenir votre attention. Je paie: ça ne veut pas dire seulement, bien sûr, je débourse, mais également je donne de moi, je me dépouille, me déleste. Sauf qu'ici c'est moins du fric qu'on claque que des claques qu'on reçoit.

Dépensier: ainsi est l'homme, contraint de rythmer sa vie en achats pour vivre. Chemin faisant, il nous faut, inlassablement, nous désargenter, en échange de quoi des biens s'invitent dans notre vie, nos yeux, notre ventre. Et pendant ce temps, on s'en doute, tourne le manège du monde, qui fonctionne à l'économique et au carnage, souvent aux deux. La littérature n'est pas toujours à même de dire la dépense, autre qu'orgiaque, et voilà pourquoi le livre d'Emmanuel Adely, Je paie, devrait retenir votre attention. Je paie: ça ne veut pas dire seulement, bien sûr, je débourse, mais également je donne de moi, je me dépouille, me déleste. Sauf qu'ici c'est moins du fric qu'on claque que des claques qu'on reçoit.jeudi 23 décembre 2010(L'ensemble des frais liés aux découverts assure aux banques plusieurs milliards d'euros de revenus par an, deux milliards d'euros annules selon Le Canard enchaîné.)

j'achète 46,90 un sapin Nordman et une bûche au Carrefour Du positif chaque jour, à 11:13:32; total: 46,90€

Je résume: Je paie est le récit circonstancié et minutieux de toutes les dépenses effectuées par l'auteur entre le 1er septembre 2005 et le 31 décembre 2015, et ce récit s'accompagne de "bulletins", disons d'information, qui sont la trace "objective" d'événements survenus dans le monde. Le principe de juxtaposition, emporté par la lecture fascinée, transforme ce qui pourrait être une sèche recension ménagère en épopée de la dépense. D'un côté, la course du monde; de l'autre, le monde des courses. La folie globale au coude à coude avec le délestage quotidien. Pas seulement pour nous rappeler que tout ou presque a un prix, que notre portefeuille s'ouvre plus souvent que nos gueules. Pour dire, concrètement, la singularité de chaque achat et son éternel retour, dans nos vies cadencées.

mercredi 6 juillet 2011 je n'achète rien

Le lecteur, confronté à cette énorme et formidable machine qu'est Je paie, devra s'inventer un chemin, qu'il pourra tenter patient et horizontal ou tout en coups de sonde. Il pourra faire ses emplettes biographiques et tenter d'élaborer un portrait de l'auteur en consommateur, ou suivre l'augmentation du coût des choses, ou se laisser dériver au gré poétique de ces énumération si concrètes qu'elles en deviennent farfelues. Il pourra additionner des morts et des coca, des malversations et des parkas. Savourer, dans la précision, la part de confusion. Se repasser le film tendu des dix dernières années. Chercher des dates précises.

jeudi 12 avril 2012(De l'iode radioactive a été détecté dans les algues au large de la côte ouest des Etats-Unis, conséquence de la catastrophe nucléaire de Fukushima.)

je paie 26,90 € d'abonnement Bouygues pour solal par prélèvement; total: 26,90€

Ce qui est sûr, c'est que Je paie n'est pas un coffee table book, un de ces livres qu'on laisse traîner sur la table basse entre un flacon d'essence à briquet (6,50€) et deux bouteilles de Freixenet (11€- j'ai vérifié, c'est un vin pétillant des côtes catalanes et Adely en achète fréquemment). Je paie est un livre ouvert, qui semble continuer à s'écrire, et c'est sans doute le premier et le dernier roman réaliste. Mais c'est aussi, à sa façon, un traité de désespoir et un bréviaire affolé. Il ne cache rien mais ne dit pas tout, étant fondé sur un principe absolu: nous ne sommes pas ce que nous achetons. Nous sommes cachés dans nos achats. Ou plutôt: nos achats nous cachent. Une partie de cash-cash – en sommes.

______________Emmanuel Adely, Je paie, éd. Inculte, 23,90€

Published on September 13, 2016 10:48

September 10, 2016

La bataille de la traduction va commencer

Tempête de cerveaux de traducteurs lors du festival America, dédié aux littératures et cultures d’Amérique du Nord ! Samedi 10 et dimanche 11 septembre, le festival organise en partenariat avec nos amis de l’ATLF un événement ludique et passionnant : des joutes de traduction.

Tempête de cerveaux de traducteurs lors du festival America, dédié aux littératures et cultures d’Amérique du Nord ! Samedi 10 et dimanche 11 septembre, le festival organise en partenariat avec nos amis de l’ATLF un événement ludique et passionnant : des joutes de traduction.Le principe est simple : le tournoi oppose deux traducteurs. Chacun a reçu, peu avant le festival, un court texte inédit d’un auteur invité. Les traductions préparées, les concurrents peuvent entrer dans l’arène. Commence alors un véritable duel de traduction arbitré par un animateur. Cette lutte est l’occasion pour les spectateurs de savourer la complexité du passage d’une langue à l’autre et de comprendre les choix des traducteurs parmi la multitude des possibilités qui s’offrent à eux afin de rendre le texte traduit le plus fidèle possible à l’original.

Samedi 10 septembre, 13h-14h30Pierre Demarty et Nicolas Richard, sur un texte de Molly PrentissJoute animée par Sophie Aslanidès

Dimanche 11 septembre, 14h30-16hNathalie Bru et Valérie Le Plouhinec, sur un texte de Tom CooperJoute animée par Valérie Julia

Et pour plus d’informations sur cet événement, consultez le site de l’ATLF.

Published on September 10, 2016 01:37

September 7, 2016

Londres, sa vie, sa vraie vie, sa rêverie

Cela fait des années qu’Iain Sinclair arpente, en cercles, le paysage urbain londonien. Après London Orbital, publié chez inculte en 2012, consacré à la M25, l’autoroute circulaire construite par Margaret Thatcher autour de Londres, le romancier britannique salué aussi bien par Will Self que J. G. Ballard ou Alan Moore, qui voient en lui le meilleur écrivain anglais de leur génération, revient pour son deuxième livre paru en français, London Overground. Cette fois, Sinclair explore sans relâche une nouvelle ligne de métro ouverte en 2010 par le maire conservateur de Londres, Boris Johnson.

Cela fait des années qu’Iain Sinclair arpente, en cercles, le paysage urbain londonien. Après London Orbital, publié chez inculte en 2012, consacré à la M25, l’autoroute circulaire construite par Margaret Thatcher autour de Londres, le romancier britannique salué aussi bien par Will Self que J. G. Ballard ou Alan Moore, qui voient en lui le meilleur écrivain anglais de leur génération, revient pour son deuxième livre paru en français, London Overground. Cette fois, Sinclair explore sans relâche une nouvelle ligne de métro ouverte en 2010 par le maire conservateur de Londres, Boris Johnson.Comme à son habitude, Sinclair y décrit les parkings, les stations-service, les supermarchés et les banlieues dortoirs, mais aussi les champs et les décharges, cherchant les traces de présences disparues et de cultes anciens, de lieux qui ouvrent sur d’autres lieux. La méthode Sinclair est implacable : cerner le réel et réduire la focale jusqu’à ce que des formes nouvelles apparaissent. D’une œuvre sans cesse approfondie se révèle peu à peu la psychogéographie d’un lieu : Londres, la tentaculaire. Un chef-d’œuvre littéraire, une balade discursive dans le Londres contemporain qui revisite tous les mythes anglais et la construction d’un inconscient collectif.

« C’était une matinée pour aller voir ailleurs. Explorer un territoire dans lequel je pourrais me défaire du sentiment que la narration était aussi truquée que notre paysage administré. Aussi exotiques soient mes sources, mes lectures ne me satisfaisaient plus. L’histoire était partout la même. »__________________

Iain Sinclair, London Overground, traduit par Maxime Berrée, éd. Inculte, 21,90€

Published on September 07, 2016 01:41

Une singularité nue à Vincennes

Ma dernière traduction en date, Une singularité nue , de Sergio De La Pava, vient de sortir aux éditions du cherche-midi dans la collection Lot 49. Un gros roman, mi thriller mi Moby Dick (oui, il y a une "baleine" dans le livre, et elle est bipède et elle n'est pas contente), où l'art de la digression et les préparatifs d'un casse improbable s'entrecroisent avec en toile de fond un vaste black-out new-yorkais, le tout assorti de la vraie recette des empanadas.

And you know what? Et toi savoir quoi? L'auteur sera présent à Paris, ou plus précisément à Vincennes puisqu'il est un des (nombreux) invités ce week-end du Festival America. Donc, n'hésitez pas: allez à Vincennes, où des débats et rencontres (et signatures) se succèdent frénétiquement pendant deux jours.

Sergio de la Pava participera aux rencontres suivantes:

Les Grands DébatsAMÉRIQUE, LE RÊVE OU L'EXILsamedi 10 septembre 2016 de 14h00 à 15h00Abha Dawesar, Sergio De La Pava, Vu Tran

Les Grands DébatsAMÉRIQUE, LE RÊVE OU L'EXILsamedi 10 septembre 2016 de 14h00 à 15h00Abha Dawesar, Sergio De La Pava, Vu TranLes Grands DébatsUSA, LE BÛCHER DES VANITÉSsamedi 10 septembre 2016 de 16h00 à 17h00Megan Abbott, Sergio De La Pava

Le Café des LibrairesSOIF DE JUSTICEsamedi 10 septembre 2016 de 17h00 à 18h00Smith Henderson, Sergio De La Pava, Colum McCann

Les ScènesMANHATTAN TRANSFERdimanche 11 septembre 2016 de 12h00 à 13h00Christopher Bollen, Abha Dawesar, Sergio De La Pava

Les Grands DébatsEL MUNDO LATINOdimanche 11 septembre 2016 de 15h00 à 16h00Sergio De La Pava, Héctor Tobar

Published on September 07, 2016 01:30

September 5, 2016

Le chant des carabosses : l'appétit Jauffret

Il y a peu de chances, cette fois-ci, pour qu’un directeur de fonds monétaire s’amuse à faire interdire une œuvre de l’esprit. Gageons donc que le probe et ithyphallique DSK laissera tranquille le nouveau roman de Régis Jauffret, Cannibales. Rien ne devrait l’offenser personnellement dans ces pages consacrées à l’échafaudage d’un improbable infanticide, perpétré par une mère et une amante sur la personne d’un certain… Geoffrey (qui se prononce comme il s’entend). Sauf bien sûr à tiquer en lisant ces passages où l’auteur, qui sait accommoder comme personne les ingrédients de la tragédie grecque à la sauce Guignol, donne la parole aux femmes.

Il y a peu de chances, cette fois-ci, pour qu’un directeur de fonds monétaire s’amuse à faire interdire une œuvre de l’esprit. Gageons donc que le probe et ithyphallique DSK laissera tranquille le nouveau roman de Régis Jauffret, Cannibales. Rien ne devrait l’offenser personnellement dans ces pages consacrées à l’échafaudage d’un improbable infanticide, perpétré par une mère et une amante sur la personne d’un certain… Geoffrey (qui se prononce comme il s’entend). Sauf bien sûr à tiquer en lisant ces passages où l’auteur, qui sait accommoder comme personne les ingrédients de la tragédie grecque à la sauce Guignol, donne la parole aux femmes.Certes, le féminisme de Jauffret est d’un calibre un peu spécial, et il manie la répulsion avec l’art consommé d’un jongleur de grenades. D’ailleurs, ainsi que le lecteur s’en apercevra, bouffer son fils n’est pas si évident, sans doute parce que les puissances de la dévoration ont déjà commencé leur travail. Les deux héroïnes de ce roman sont-elles, d’ailleurs, des apprenties anthropophages ? L'action se passe à Cabourg, rappelons-le, c'est-à-dire nulle part. La chair molle du mâle, elles l’accommodent de son vivant, laissant la venaison de la vérité avoir raison de ses ultimes cabrioles :

« Si on les laissait faire [les hommes], si on laissait en roue libre passer le temps, on deviendrait pour eux une putain désintéressée, adorant le ménage, leur ouvrant les portes comme un gentleman, une cuisinière de haute école, une chambrière retapant le lit, changeant les draps en chantant, une gentille beauté distribuant comme des baisers son pardon à chaque vexation, une vierge rayonnante de pureté quand ils nous promènent dans leur famille, une belle salope les jours où ils rentrent de leur travail émoustillés par une vidéo visionnée entre une réunion et un rendez-vous avec un client obsédé de ristournes et de gestes commerciaux. »Le fait est que Jauffret aime à s’écarter de la narration, ou plutôt à écarter la narration, comme on arrache la peau pour mieux voir les os, et ce afin de laisser les voix et les corps se vautrer dans la rouerie de l’existence. Semant à dessein la confusion dans l’esprit du lecteur quant à la réalité de certains épisodes, faisant du récit épistolaire non le lieu et l’espace d’un échange mais la nasse où piéger les désirs et les fantasmes (« Déjà la métaphore ronge nos lettres […] »), l’auteur de Cannibales prend une fois de plus un cuisant plaisir à conspuer le matador ordinaire :

« Il faut les adorer [les hommes], autrement ils boudent, se dénigrent, nous montrent leur faiblesses pour nous attendrir, nous convaincre qu’ils sont des ratés, des rebuts, des malles poussiéreuses remplies d’échec, de désillusions, de défaites. Ils nous croient bouleversées, prêtes à boire leur amertume ou s’en pourléchant comme d’un verre de beaumes-de-venise et plus amoureuses encore après avoir dégusté les eaux usées de leur orgueil. Un amour désormais compassionnel, apitoyé, vraiment merveilleux car alors nous les aimerons tout entiers jusque dans les recoins les plus abjects de leur personne, nous adulerons cet homme effondré que nous trouverons plus charmant encore que le héros qui nous avais séduites. »Tous les romans de Régis Jauffret sont des asiles de fous, des abattoirs d’opérette, mais les portes et les fenêtres sont restées ouvertes, et l’on ne sait jamais trop en s’y hasardant si l’on est encore visiteur ou déjà patient. Ici, deux amazones mitonnent un festin. Le petit coq humain rissolera-t-il ? Qu’importe. Chaque page du livre est un billot, et le lecteur ne peut faire autrement que lécher le couperet.___________________________________

Régis Jauffret, Cannibales, éditions du Seuil, 17 €

Published on September 05, 2016 04:19

September 3, 2016

Il y aurait du sang: double trouble selon Ana Tot

Continuons notre tour d’horizon exhaustif et impitoyable de la rentrée littéraire, qui cette année se distingue une fois de plus par — hum, pardon, je ne sais pas pourquoi je commence ainsi ce post, puisque mon intention est de vous parler d’un livre et non de décrire le fonctionnement de cet éternel tournez-manège qu’est la marée livresque de septembre. Fermons donc cette parenthèse qu’aucun signe n’a daigné ouvrir.)

Continuons notre tour d’horizon exhaustif et impitoyable de la rentrée littéraire, qui cette année se distingue une fois de plus par — hum, pardon, je ne sais pas pourquoi je commence ainsi ce post, puisque mon intention est de vous parler d’un livre et non de décrire le fonctionnement de cet éternel tournez-manège qu’est la marée livresque de septembre. Fermons donc cette parenthèse qu’aucun signe n’a daigné ouvrir.)Comme l’indique assez clairement son nom par deux fois palindromique, Ana Tot s’intéresse à l’envers et à l’endroit des choses. Dans son nouveau livre, méca , elle s’attaque en quarante-trois textes à la duplicité du dire. Soit un énoncé, assorti de son contraire. Comment la langue s’en empare-t-elle ? Comment commenter la comparaison contrariée ? Faire parler la langue, c’est bien sûr la faire bégayer. Dire le dire, ses détours et ses dérivations passe par une expérience rhétorique. On n’est pas loin de la maïeutique, même si ici le curseur est sans cesse repoussé :

« les choses ne sont pas comme elles sont. Les choses sont comme elles ne sont pas. A la rigueur, les choses sont ce qu’elles sont, mais commeelles sont. Si je te dis que tes cravates sont comme des chaussettes – c’est un exemple, je ne parle pas de toi – ça ne veut pas dire que tes cravates sont comme des cravates. Est-ce que ça aurait un sens de dire qu’elles sont comme des cravates alors que justement ce sont des cravates. »Voilà. Le mot et la chose. Le mot qui la chose. La chose que le mot fait être. Ou taire. Car le mot cache la chose comme l’arbre la forêt, ne nous leurrons pas. Et si nous nous leurrons, faisons comme si nous n’en savions rien, sinon le leurre aura échoué. De même, on pourrait considérer les textes d’Ana Tot comme de purs carrousels rhétoriques, des équations bancales, des analyses d’analyses ; oui, ça fait souvent cet effet, le langage qui se mord la queue et nous décrit la morsure tout en mesurant la queue. Mais en fait, non. Jamais quand la langue s’ausculte on ne sent mieux la présence du corps. Paradoxe ? Je ne crois pas. En travaillant la matière duelle des expressions (accepter/refuser ; ce qui importe/ce qui n’importe pas…), Ana Tot exhibe avec ténacité les forces physiques qui nous poussent à doubler toutes nos assertions :

« j’ai parfois besoin de me dédoubler. Je me parle alors comme si je m’adressais à une autre. Je me sermonne. Je m’encourage. Je me dis – je luidis : La seule vie qui vaut la peine, c’est la tienne ! Hé, moi ! C’est à toi que je parle !Evidemment, je ne me réponds pas – je ne lui réponds pas. »Esquivant tout systématisme malgré sa hargne systémique, s’appuyant sur l’humour pour faire affleurer l’éventuel tragique, la machine méca, par sa scansion performative, se mue lentement mais sûrement en traité de savoir-survivre : dans la langue, à sa périphérie, avec les armes du corps articulant. A cet égard, les derniers textes du livre – disons les trois ou quatre derniers – montrent si besoin est que toute linguistique incarnée est une machine de guerre :

« Je sais d’expérience que si j’ôtais le masque de silence pour parler… que si, dissipant l’ombre, j’écartais mon double de parole pour me taire… qu’alors, fatalement, il y aurait du sang. »Rien à redire, tout à relire. Filez chez votre libraire et exigez votre dose de méca.______________________

Ana Tot, méca, éd. Le Cadran ligné, 13 €

Published on September 03, 2016 10:44

September 1, 2016

Moore à Jérusalem

En attendant la traduction aux Editions Inculte à la rentrée 2017, voici la bête, à paraître en anglais le 13 septembre. 1 184 pages.

Published on September 01, 2016 01:51

August 31, 2016

Pensée et écriture: le calcul des lacunes

Si l’écriture ne se confond pas avec la pensée, c’est sans doute parce qu’elle permet différemment son surgissement. Mais aussi parce qu’elle pressent, de par son expérience, sa pratique, que la pensée, hors l’écriture, rate quelque chose, s’interdit l’apprentissage des dérives.

Si l’écriture ne se confond pas avec la pensée, c’est sans doute parce qu’elle permet différemment son surgissement. Mais aussi parce qu’elle pressent, de par son expérience, sa pratique, que la pensée, hors l’écriture, rate quelque chose, s’interdit l’apprentissage des dérives.Il y aurait ainsi dans la pensée une fausse cohérence, due à la magie des enchaînements, au déroulé du fil tendu et continu où se dissipe la raison. Ecrire, en revanche, ce n’est pas faire l’économie de la pensée, de l’acte de penser, mais au contraire réinventer le mouvement de la pensée, la laisser s’inventer et imposer un style. Non pas penser le style, mais conférer à la pensée un style.

C’est sans doute ce que veut dire Paul Valéry dans ce texte séminal intitulé « L’amateur de poèmes », et figurant dans Album de vers anciens. Texte dense, arqué, et à la fois fluide, libre. Parlant de la pensée comme d’une « parole intérieure », Valéry touche un point essentiel :

« Incohérente sans le paraître, nulle instantanément comme elle est spontanée, la pensée, par sa nature, manque de style. »C’est à qu’intervient le poème, non pas œuvre close ou bouquet sonore, mais expérience d’une mesure, au sens musical autant que philosophique. Par le poème, de par sa force de concertation, quelque chose de l’ordre de la pensée peut survenir qui ne s’éparpille pas aussitôt dans le fondu enchaîné de l’abstraction. En écrivant, en me consacrant à ce que Valéry appelle, littéralement, « l’écriture fatale », je peux à la fois abandonner les apprêts du je et éviter la dissolution encourue par la pensée, « parole intérieure sans personne et sans origine ». Dès lors, le style n’est plus considéré comme une simple cadence mais comme un temps nouveau, propice à la pensée – et Valéry de conclure son texte par ce prodigieux constat :

« Ni le doute ne me divise, ni la raison ne me travaille. Nul hasard, mais une chance extraordinaire se fortifie. Je trouve sans effort le langage de ce bonheur ; et je pense par artifice, une pensée toute certaine, merveilleusement prévoyante, – aux lacunes calculées, sans ténèbres involontaires, dont le mouvement me commande et la quantité me comble : une pensée singulièrement achevée. »

Le calcul des lacunes : c’est là sans doute un travail auquel l’écrivain ne saurait renoncer. A chacun d’en deviner/définir les ruses, les exigences, les défis.

Published on August 31, 2016 01:58

Christophe Claro's Blog

- Christophe Claro's profile

- 12 followers

Christophe Claro isn't a Goodreads Author

(yet),

but they

do have a blog,

so here are some recent posts imported from

their feed.