José Luis Sicre's Blog, page 21

January 4, 2022

Los reyes magos somos nosotros. Fiesta de la Epifanía

El autor del primer evangelio (el de Mateo), que probablemente reside en Antioquía de Siria, lleva años viviendo una experiencia muy especial: aunque Jesús fue judío, la mayoría de los judíos no lo aceptan como Mesías, mientras que cada vez es mayor el número de paganos que se incorporan a la comunidad cristiana. Algunos podrían interpretar este extraño hecho de forma puramente humana: los paganos que se convierten son personas piadosas, vinculadas a la sinagoga judía, pero no se animan a dar el paso definitivo de la circuncisión; los cristianos, en cambio, no les exigen circuncidarse para incorporarse a la iglesia.

Mateo prefiere interpretar este hecho como una revelación de Dios a los paganos. Para expresarlo, se le ocurre una idea genial: anticipar esa revelación a la infancia de Jesús, usando un relato que no debemos interpretar históricamente, sino como el primer cuento de Navidad. Un cuento precioso y de gran hondura teológica. Y que nadie se escandalice de esto. Las parábolas del hijo pródigo y del buen samaritano son también cuentecitos, pero han cambiado más vidas que infinidad de historias reales.

La estrella

Los antiguos estaban convencidos de que el nacimiento de un gran personaje, o un cambio importante en el mundo, era anunciado por la aparición de una estrella. Orígenes escribía en el siglo III:

“Se ha podido observar que en los grandes acontecimientos y en los grandes cambios que han ocurrido sobre la tierra siempre han aparecido astros de este tipo que presagiaban revoluciones en el imperio, guerras u otros accidentes capaces de trastornar el mundo. Yo mismo he podido leer en el Tratado de los Cometas, del estoico Queremón, que han aparecido a veces en vísperas de algún acontecimiento favorable; de lo que nos proporciona numerosos ejemplos” (Contra CelsoI, 58ss).

Sin necesidad de recurrir a lo que pensasen otros pueblos, la Biblia anuncia que saldrá la estrella de Jacob como símbolo de su poder (Nm 24,17). Este pasaje era relacionado con la aparición del Mesías.

El bueno: los magos

De acuerdo con lo anterior, nadie en Israel se habría extrañado de que una estrella anunciase el nacimiento del Mesías. La originalidad de Mt radica en que la estrella que anuncia el nacimiento del Mesías se deja ver lejos de Judá. Pero la gente normal no se pasa las noches mirando al cielo, ni entiende mucho de astronomía. ¿Quién podrá distinguirla? Unos astrónomos de la época, los magos de oriente.

La palabra “mago” se aplicaba en el siglo I a personajes muy distintos: a los sacerdotes persas, a quienes tenían poderes sobrenaturales, a propagandistas de religiones nuevas y a charlatanes. En nuestro texto se refiere a astrólogos de oriente, con conocimientos profundos de la historia judía. No son reyes. Este dato pertenece a la leyenda posterior, como luego veremos.

El malo: Herodes, los sumos sacerdotes y los escribas

La narración, muy sencilla, es una auténtica joya literaria. El arranque, para un lector judío, resulta dramático. “Jesús nació en Belén de Judá en tiempos del rey Herodes”. Cuando Mt escribe su evangelio han pasado ya unos ochenta años desde la muerte de este rey. Pero sigue vivo en el recuerdo de los judíos por sus construcciones, su miedo y su crueldad. Es un caso patológico de apego al poder y miedo a perderlo, que le llevó incluso a asesinar a sus hijos y a su esposa Mariamme. Si se entera del nacimiento de Jesús, ¿cómo reaccionará ante este competidor? Si se entera, lo mata.

Un cortocircuito providencial

Y se va a enterar de la manera más inesperada, no por delación de la policía secreta, sino por unos personajes inocentes. Mt escribe con asombrosa habilidad narrativa. No nos presenta a los magos cuando están en Oriente, observando el cielo y las estrellas. Omite su descubrimiento y su largo viaje.

La estrella podría haberlos guiado directamente a Belén, pero entonces no se advertiría el contraste entre los magos y las autoridades políticas y religiosas judías. La solución es fácil. La estrella desaparece en el momento más inoportuno, cuando sólo faltan nueve kilómetros para llegar, y los magos se ven obligados a entrar en Jerusalén.

Nada más llegar formulan, con toda ingenuidad, la pregunta más comprometedora: “¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella y venimos a adorarlo”. Una bomba para Herodes.

El contraste

Y así nace la escena central, importantísima para Mt: el sobresalto de Herodes y la consulta a sacerdotes y escribas. La respuesta es inmediata: “En Belén, porque así lo anunció el profeta Miqueas”. Herodes informa a los magos y éstos parten. Pero van solos. Esto es lo que Mt quiere subrayar. Entre las autoridades políticas y religiosas judías nadie se preocupa por rendir homenaje a Jesús. Conocen la Biblia, saben las respuestas a todos los problemas divinos, pero carecen de fe. Mientras los magos han realizado un largo e incómodo viaje, ellos son incapaces de dar un paseo de nueve kilómetros. El Mesías es rechazado desde el principio por su propio pueblo, anunciando lo que ocurrirá años más tarde.

Los magos no se extrañan ni desaniman. Emprenden el camino, y la reaparición de la estrella los llena de alegría. Llegan a la casa, rinden homenaje y ofrecen sus dones. Estos regalos se han interpretado desde antiguo de manera simbólica: realeza (oro), divinidad (incienso), sepultura (mirra). Es probable que Mt piense sólo en ofrendas de gran valor dentro del antiguo Oriente. Un sueño impide que caigan en la trampa de Herodes.

Los Reyes magos somos nosotros

A alguno quizá le resulte una interpretación muy racionalista del episodio y puede sentirse como el niño que se entera de que los reyes magos no existen. Podemos sentir pena, pero hay que aceptar la realidad. De todos modos, quien lo desee puede interpretar el relato históricamente, con la condición de que no pierda de vista el sentido teológico de Mt. Desde el primer momento, el Mesías fue rechazado por gran parte de su pueblo y aceptado por los paganos. La comunidad no debe extrañarse de que las autoridades judías la sigan rechazando, mientras los paganos se convierten.

Nosotros somos los herederos de esos paganos convertidos. Y debemos preguntarnos hasta qué punto nos parecemos a ellos. No se trata de hacer un largo viaje de miles de kilómetros, ni de llevar regalos costosos. A Jesús lo tenemos muy cerca: en la iglesia, en el prójimo, en nosotros mismos. ¿Tenemos el mismo interés de los Magos en presentarnos ante él y adorarlo? Si buscamos en nuestro interior, encontraremos algo que ofrecerle.

La mitificación de la estrella

La estrella ha atraído siempre la atención, y sigue ocupando un puesto capital en nuestros nacimientos. Mt, al principio, la presenta de forma muy sencilla, cuando los magos afirman: “hemos visto salir su estrella”. Sin embargo, ya en el siglo II, el Protoevangelio de Santiago la aumenta de tamaño y de capacidad lumínica: “Hemos visto la estrella de un resplandor tan vivo en medio de todos los astros que eclipsaba a todos hasta el punto de dejarlos invisibles”. Y el Libro armenio de la infancia dice que acompañó a los magos durante los nueve meses del viaje.

En tiempos modernos incluso se ha intentado explicarla por la conjunción de dos astros (Júpiter y Saturno, ocurrida tres veces en 7/6 a.C.), o la aparición de un cometa (detectado por los astrónomos chinos en 5/4 a.C.). Esto es absurdo e ingenuo. Basta advertir lo que hace la estrella. Se deja ver en oriente, y reaparece a la salida de Jerusalén hasta pararse encima de donde está el niño. Puesta a guiarlos, ¿por qué no lo hace todo el camino, como dice el Libro armenio de la infancia? ¿Y cómo va a pararse una estrella encima de una cuna? Para Dios «nada hay imposible», pero dentro de ciertos límites.

El número y nombre de los magos

En el Libro armenio de la infancia (de finales del siglo IV) se dice: “Al punto, un ángel del Señor se fue apresuradamente al país de los persas a avisar a los reyes magos para que fueran a adorar al niño recién nacido. Y éstos, después de haber sido guiados por una estrella durante nueve meses, llegaron a su destino en el momento en que la Virgen daba a luz... Y los reyes magos eran tres hermanos: el primero Melkon (Melchor), que reinó sobre los persas; el segundo, Baltasar, que reinó sobre los indios, y el tercero, Gaspar, que tuvo en posesión los países de los árabes”. Para Mt, el dato esencial es que no son judíos, sino extranjeros.

Según Justino proceden de Arabia. Luego se impone Persia. En cuanto al número, la iglesia siria habla de doce.

El contraste entre la primera lectura y el evangelio

La liturgia parece ver en el relato de los magos el cumplimiento de lo anunciado en el libro de Isaías (Is 60,1-6).

¡Levántate, brilla, Jerusalén, que llega tu luz;

la gloria del Señor amanece sobre ti!

Mira: las tinieblas cubren la tierra, y la oscuridad los pueblos,

pero sobre ti amanecerá el Señor, su gloria aparecerá sobre ti.

Y caminarán los pueblos a tu luz, los reyes al resplandor de tu aurora.

Levanta la vista en torno, mira: todos ésos se han reunido, vienen a ti;

tus hijos llegan de lejos, a tus hijas las traen en brazos.

Entonces lo verás, radiante de alegría;

tu corazón se asombrará, se ensanchará,

cuando vuelquen sobre ti los tesoros del mar

y te traigan las riquezas de los pueblos.

Te inundará una multitud de camellos,

de dromedarios de Madián y de Efá.

Vienen todos de Saba, trayendo incienso y oro,

y proclamando las alabanzas del Señor.

Sin embargo, la relación es de contraste. En Isaías, la protagonista es Jerusalén, la gloria de Dios resplandece sobre ella y los pueblos paganos le traen a sus hijos, los judíos desterrados, la inundan con sus riquezas, su incienso y su oro. En el evangelio, Jerusalén no es la protagonista; la gloria de Dios, el Mesías, se revela en Belén, y es a ella adonde terminan encaminándose los magos. Jerusalén es simple lugar de paso, y lugar de residencia de la oposición al Mesías: de Herodes, que desea matarlo, y de los escribas y sacerdotes, que se desinteresan de él.

December 29, 2021

Tres actitudes para el nuevo año. Fiesta de Santa María, Madre de Dios

El libro bíblico de los Números no lo escribió san Francisco de Asís

La primera lectura de hoy dice:

El Señor habló a Moisés:

Di a Aarón y a sus hijos: Ésta es la fórmula con que bendeciréis a los israelitas: "El Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor se fije en ti y te conceda la paz." Así invocarán mi nombre sobre los israelitas, y yo los bendeciré.»

Hay personas convencidas de que esta bendición es de san Francisco de Asís. La escribió muchos siglos antes un autor bíblico para que la pronunciaran los sacerdotes sobre los israelitas. Se encuentra en el libro de los Números, capítulo 6, versículos 22-27. Es tan breve, clara y profunda que cualquier comentario sólo sirve para estropearla.

Feliz Año Viejo

La segunda lectura nos hace pensar no en lo que va a venir, sino en lo que ya ha ocurrido, el regalo que Dios nos ha hecho a través de su Jesús, haciéndonos hijos suyos y herederos.

Tres actitudes para el nuevo año (Lucas 2,16-21)

En aquel tiempo, los pastores fueron corriendo a Belén y encontraron a María y a José, y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que les habían dicho de aquel niño.

Todos los que lo oían se admiraban de lo que les decían los pastores.

Y María conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón.

Los pastores se volvieron dando gloria y alabanza a Dios por lo que habían visto y oído; todo como les habían dicho.

Al cumplirse los ocho días, tocaba circuncidar al niño, y le pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de su concepción.

El texto relaciona dos acontecimientos muy distintos, separados por ocho días de distancia. El primero, la visita de los pastores, es lo mismo que leímos el 25 de diciembre en la segunda misa, la del alba. En la escena se distinguen diversos personajes: empieza y termina con los pastores, que corren a Belén y vuelven alabando y dando gloria a Dios ; está también presente un grupo anónimo, que podría entenderse como referencia a la demás gente de la posada, pero que probablemente nos representa a todos los cristianos, que se admiran de lo que cuentan los pastores. Finalmente, el personaje más importante, María, que conserva lo escuchado y medita sobre ello.

Estas tres actitudes se complementan: la admiración lleva a la meditación y termina en la alabanza de Dios. Tres actitudes muy recomendables para el próximo año.

La segunda escena tiene lugar ocho días más tarde. Algo tan importante y querido para nosotros como el nombre de Jesús lo cuenta Lucas en poquísimas palabras. Su sobriedad nos invita a reflexionar y dar gracias por todo lo que ha supuesto Jesús en nuestra vida.

En vez de propósitos y buenos deseos, una buena compañía

El comienzo de año es un momento ideal para hacer promesas que casi nunca se cumplen. También se formulan deseos de felicidad, generalmente centrados en la clásica fórmula: salud, dinero y amor. La liturgia nos traslada a un mundo muy distinto. Abre el año ofreciéndonos la compañía de Dios Padre, que nos bendice y protege, de Jesús, que nos salva, de María, que medita en todo lo ocurrido.

December 25, 2021

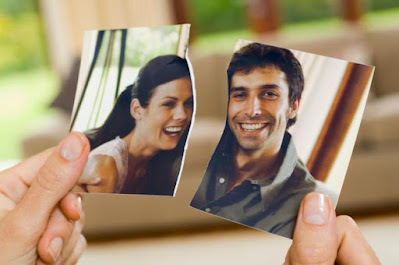

Fiesta de la Sagrada Familia

Suele decirse que la familia está en crisis. Los matrimonios por la Iglesia, y también los civiles, disminuyen de forma notable; los divorcios y las separaciones crecen. En la fiesta de la Sagrada Familia esperamos que las lecturas nos animen a vivir nuestra vida familiar. Y así ocurre con las dos primeras, mientras que el evangelio nos depara una sorpresa.

Hijos adultos y padres ancianos (Eclesiástico 3,3-7.14-17a)

Curiosamente, la primera lectura no se dirige a los padres, sino a los hijos. Pero no se trata de hijos pequeños, sino de personas adultas, casadas, que conviven con sus padres ancianos (cosa frecuente en el siglo II a.C.). El texto de Jesús ben Sira (autor del libro del Eclesiástico) da por supuesto que esos hijos tienen suficientes recursos económicos y, al mismo tiempo, vivencia religiosa. Son personas que rezan y piden perdón a Dios por sus pecados. Pero, según ben Sira, el éxito a todos los niveles, humano y religioso, dependerá de cómo trate a sus padres ancianos. En una época en la que no existía la Seguridad Social, «honrar padre y madre» implicaba también la ayuda económica a los progenitores. Pero no se trata solo de eso. La actitud de respeto y cariño hacia el padre y la madre es lo único que garantiza que la oración sea escuchada y que los pecados «se deshagan como la escarcha bajo el calor».

El Señor honra más al padre que a los hijos

y afirma el derecho de la madre sobre ellos.

Quien honra a su padre expía sus pecados,

y quien respeta a su madre es como quien acumula tesoros;

Quien honra a su padre se alegrará de sus hijos,

y cuando rece, será escuchado.

Quien respeta a su padre tendrá larga vida,

y quien honra a su madre obedece al Señor.

Hijo, cuida de tu padre en su vejez,

y durante su vida no le causes tristeza.

Aunque pierda el juicio, sé indulgente con él

y no lo desprecies aun estando tú en pleno vigor.

Porque la compasión hacia el padre no será olvidada

y te servirá para reparar tus pecados.

Maridos, mujeres, hijos y padres (Colosenses 3,12-21)

El texto de la carta a los Colosenses comienza con una serie de consejos válidos para toda la comunidad cristiana, entre los que destacan el amor mutuo y el agradecimiento a Dios. Pero ha sido elegido para esta fiesta por los breves consejos finales a las mujeres, los maridos, los hijos y los padres.

El que resulta más problemático en la cultura actual es el que se dirige a las mujeres: «vivid bajo la autoridad de vuestros maridos». Pero en la situación del imperio romano durante el siglo I, cuando sobre todo las mujeres de clase alta presumían de independencia y organizaban su vida al margen del marido, no es raro que el autor de la carta pida a la esposa cristiana un comportamiento distinto. El consejo a los maridos, amar a sus mujeres y no ser ásperos con ellas sigue siendo válido en una época donde abunda la violencia de género. Los consejos finales a padres e hijos sugieren el ideal de las relaciones entre ambos: un hijo que obedece con gusto, un padre que no se impone a gritos e insultos.

Hermanos: como elegidos de Dios, santos y amados, revestíos de compasión entrañable, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia. Sobrellevaos mutuamente y perdonaos cuando alguno tenga quejas contra otro. El Señor os ha perdonado: haced vosotros lo mismo. Y por encima de todo esto, el amor, que es el vínculo de la unidad perfecta. Que la paz de Cristo reine en vuestro corazón: a ella habéis sido convocados en un solo cuerpo. Sed también agradecidos.

La palabra de Cristo habite entre vosotros en toda su riqueza; enseñaos unos a otros con toda sabiduría; exhortaos mutuamente.

Cantad a Dios, dando gracias de corazón, con salmos, himnos y cantos inspirados. Y todo lo que de palabra o de obra realicéis, sea todo en nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él.

Mujeres, sed sumisas a vuestros maridos, como conviene en el Señor.

Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas.

Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, que eso agrada al Señor.

Padres, no exasperéis a vuestros hijos, no sea que pierdan el ánimo.

Un evangelio atípico (Lucas 2,22-40)

Si san Lucas hubiera sabido que, siglos más tarde, iban a instituir la Fiesta de la Sagrada Familia, probablemente habría alargado la frase final de su evangelio de hoy: «El niño iba creciendo y robusteciéndose, y se llenaba de sabiduría; y la gracia de Dios lo acompañaba». Pero no habría escrito la típica escena en la que san José trabaja con el serrucho y María cose sentada mientras el niño ayuda a su padre. A Lucas no le gustan las escenas románticas que se limitan a dejar buen sabor de boca.

Como no escribió esa hipotética escena, la liturgia ha tenido que elegir un evangelio bastante extraño. Porque, en la fiesta de la Sagrada Familia, los personajes principales son dos desconocidos: Simeón y Ana. A José ni siquiera se lo menciona por su nombre (solo se habla de «los padres de Jesús» y, más tarde, de «su padre y su madre»). El niño, de solo cuarenta días, no dice ni hace nada, ni siquiera llora. Solo María adquiere un relieve especial en las palabras que le dirige Simeón.

Sin embargo, en medio de la escasez de datos sobre la familia, hay un detalle que Lucas subraya hasta la saciedad: cuatro veces repite que es un matrimonio preocupado con cumplir lo prescrito en la Ley del Señor. Este dato tiene enorme importancia. Jesús, al que muchos acusarán de ser mal judío, enemigo de la Ley de Moisés, nació y creció en una familia piadosa y ejemplar. El Antiguo y el Nuevo Testamento se funden en esa casa en la que el niño crece y se robustece.

La misma función cumplen las figuras de Simeón y Ana. Ambos son israelitas de pura cepa, modelos de la piedad más tradicional y auténtica. Y ambos ven cumplidas en Jesús sus mayores esperanzas.

Cuando se cumplieron los días de la purificación, según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén, para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor: «Todo varón primogénito será consagrado al Señor», y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor: «un par de tórtolas o dos pichones».

Había entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel; y el Espíritu Santo estaba con él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo: que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu, fue al templo.

Y cuando entraban con el niño Jesús sus padres para cumplir con él lo acostumbrado según la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: «Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos: luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel».

Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre: «Este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten; y será como un signo de contradicción –y a ti misma una espada te traspasará el alma--, para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones».

Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, ya muy avanzada en años. De joven había vivido siete años casada, y luego viuda hasta los ochenta y cuatro; no se apartaba del templo, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones noche y día. Presentándose en aquel momento, alababa también a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén.

Y, cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, Jesús y sus padres volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño, por su parte, iba creciendo y robusteciéndose, lleno de sabiduría; y la gracia de Dios estaba con él.

Sorpresa final

Las lecturas de hoy, que comenzaron tan centradas en el tema familiar, terminan centrando la atención en Jesús. Con dos detalles fundamentales:

1. Jesús es el importante. La escena de Simeón lo presenta como el Mesías, el salvador, luz de las naciones, gloria de Israel. Ana deposita en él la esperanza de que liberará a Jerusalén. José y María son importantes, pero secundarios.

2. Jesús es motivo de desconcierto y angustia. Lo que Simeón dice de él desconcierta y admira a José y María. Pero a ésta se le anuncia lo más duro. Cualquier madre desea que su hijo sea querido y respetado, motivo de alegría para ella. En cambio, Jesús será un personaje discutido, aceptado por unos, rechazado por otros; y a ella, una espada le atravesará el alma. Lucas está anticipando lo que será la vida de María, no solo en la cruz, sino a lo largo de toda su existencia.

December 22, 2021

Natividad del Señor. Tres misas el mismo día

La celebración de tres misas el día de Navidad debe de ser muy antigua, porque la famosa misa del Gallo, por la noche, se remonta al siglo V. Sigue la misa de la aurora y se termina con la del día. Cada una de ellas tiene sus lecturas propias, las mismas en los tres ciclos (A, B, C). No es normal que la gente asista a las tres misas. Por eso indico brevemente el mensaje global de los tres evangelios.

El de la misa del Gallo nos habla de un niño que nace muy pobremente, sin nada que envidiarle a los más pobres de la actualidad. Pero, inmediatamente después, un ángel nos presenta a ese niño como Salvador, Mesías y Señor.

El de la misa de la aurora indica diversas reacciones ante ese niño: los pastores corren a visitarlo y vuelven alabando y dando gloria a Dios; los presentes se admiran; María medita todo lo que oye.

El evangelio de la misa del día, el Prólogo de Juan, dice de ese niño algo más grande que el ángel a los pastores: es el Verbo de Dios, que lo acompaña desde el principio, antes de la creación. Y, aunque fue ignorado por el mundo y rechazado por su propio pueblo, se hizo carne, habitó entre nosotros y nos concede poder ser hijos de Dios.

25 de diciembre

Misa de medianoche

Aunque desconocemos el día y la hora en que nació Jesús, imagino que fueron estas palabras del libro de la Sabiduría las que animaron a situar el nacimiento a medianoche: «Un silencio sereno lo envolvía todo, y al mediar la noche su carrera, tu palabra todopoderosa se abalanzó desde el trono real de los cielos» (Sab 18,14-15).

En cualquier caso, el papa Sixto III (siglo V d.C.), introdujo en Roma la costumbre de celebrar en Navidad una vigilia nocturna, a medianoche, «en seguida de cantar el gallo», en un pequeño oratorio situado detrás del altar mayor de la Basílica de Santa María la Mayor. Ya que los antiguos romanos denominaban Canto del Gallo al comienzo del día, a la medianoche, se quedó con el nombre de Misa de Gallo la que se celebraba a esta hora.

La liturgia, con tres lecturas preciosas y muy ricas de contenido, suponen un desafío para quien pretenda comentarlas sin agotar al auditorio.

Tres motivos de alegría (Isaías 9,2-7)

En El Danubio rojo, película ambientada en la Segunda Guerra Mundial, la noche de Navidad, en medio del frío y la nieve, un grupo numeroso de soldados y refugiados comienza a cantar en un tren el villancico «Noche de Dios». Ese es el ambiente más adecuado para entender la primera lectura. El profeta se dirige a un pueblo que camina en tinieblas, que ha sufrido durante un siglo la opresión del imperio asirio, y le anuncia un cambio prodigioso: un mundo de luz y alegría. Por tres motivos:

el fin del opresor, el imperio asirio, que oprime a Israel con el yugo y el bastón, como si fuera un animal de carga; será derrotado, igual que lo fueron los madianitas en tiempos de Gedeón;

el fin de la guerra, simbolizado por la desaparición, no de lanzas y espadas, sino de los elementos menos peligrosos del soldado: bota y túnica;

la aparición de un niño, que se puede interpretar como el nacimiento de un príncipe o su entronización. Influido por el ritual egipcio, se coloca sobre sus hombros un manto que simboliza el poder, y se le dan diversos nombres: en Egipto eran cinco, aquí son cuatro, que expresan las cualidades más admirables que se pueden esperar de un gobernante: que sepa aconsejar, que sepa defender, que se comporte como un padre con sus súbditos, que traiga un reinado de paz. Por último, abandonando el influjo egipcio y con mentalidad plenamente judía, se relaciona a este niño con David. Y su labor de paz, justicia y derecho, aparentemente imposible, será obra del celo de Dios.

El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande;

Habitaba en tierra y sombras de muerte, y una luz les brilló.

Acreciste la alegría, aumentaste el gozo:

Se gozan en tu presencia, como gozan al segar,

como se alegran al repartirse el botín.

Porque la vara del opresor, el yugo de su carga, el bastón de su hombro,

los quebrantaste como el día de Madián.

Porque la bota que pisa con estrépito y la túnica empapada en sangre

serán combustible, pasto del fuego.

Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado:

lleva a hombros el principado, y es su nombre:

«Maravilla de Consejero, Dios fuerte,

Padre de eternidad, Príncipe de la paz».

Para dilatar el principado con una paz sin límites,

sobre el trono de David y sobre su reino.

Para sostenerlo y consolidarlo con la justicia y el derecho,

desde ahora y por siempre.

El celo del Señor del universo lo realizará.

Dos motivos de compromiso (Carta a Tito 2,11-14).

El autor une la primera venida de Jesús («se ha manifestado la gracia de Dios») con la segunda y definitiva («la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo»). ¿Motivos de alegría? Sin duda. Pero estas dos venidas son también motivo de compromiso. Amor con amor se paga. Hay que renunciar a la vida sin religión y a los deseos mundanos, llevar una vida sobria y honrada, esperar la vuelta del Señor, dedicarse a las buenas obras.

Querido hermano: Se ha manifestado la gracia de Dios, que trae la salvación para todos los hombres, enseñándonos a que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, llevemos ya desde ahora una vida sobria, justa y piadosa, aguardando la dicha que esperamos y la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo, el cual se entregó por nosotros para rescatarnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo de su propiedad, dedicado enteramente a las buenas obras.

¿Un niño pobre o un personaje maravilloso? (Lucas 2,1-14)

El evangelio de esta noche consta de dos escenas radicalmente distintas, pero que se complementan.

El nacimiento de un niño pobre

Sucedió en aquellos días que salió un decreto del emperador Augusto, ordenando que se empadronase todo el Imperio. Este primer empadronamiento se hizo siendo Cirino gobernador de Siria. Y todos iban a empadronarse, cada cual a su ciudad. También José, por ser de la casa y familia de David, subió desde la ciudad de Nazaret, en Galilea, a la ciudad de David, que se llama Belén, en Judea, para empadronarse con su esposa María, que estaba encinta. Y sucedió que, mientras estaban allí, le llegó a ella el tiempo del parto y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre, porque no había sitio para ellos en la posada.

La primera escena, que se desarrolla únicamente en la tierra, contrasta a poderosos y débiles. Empieza hablando del emperador Augusto, con autoridad para dar órdenes a todos sus súbditos, y del gobernador de Siria, Cirino, que manda empadronarse a la población de su provincia, cada cual en su ciudad, sin preocuparle las molestias que eso puede causar.

Frente a los poderosos, los débiles, representados por una familia muy modesta, a la que solo le cabe obedecer, aunque la esposa deba recorrer, embarazada, los 150 km de Nazaret a Belén. Según Lucas, cuando llegan a su destino no encuentran alojamiento y deben pasar algunos días en la parte baja de una casa, donde están los animales. Son pobres, y para ellos no hay sitio en el piso de arriba («la posada»).

Los «nacimientos» que se montan actualmente en iglesias, casas particulares y otros sitios, ofrecen un pesebre bonito y limpio. Lucas piensa en uno muy distinto, en el que habrá comido un animal poco antes, arreglado aprisa para recostar al niño.

Es una escena de pobreza y humillación. Basta pensar en José, un padre que no tiene otra cosa que ofrecer a su mujer y a su hijo. La escena no se presta a comentarios románticos, sino a preguntas candentes: ¿por qué Gabriel no le dijo a María toda la verdad? ¿Por qué le anunció que su hijo sería el rey de Israel sin advertirle que no tendría riqueza ni poder? ¿Por qué elige Dios el camino de la pobreza y la humillación? ¿Por qué rechazamos los cristianos a quienes no pueden pagarse un pasaje en avión o en barco para llegar hasta nosotros? ¿Por qué no imaginamos que Dios pueda nacer en una chabola de mala muerte, en una familia pobre que trabaja recogiendo la aceituna? ¿Se puede esperar algo de este hijo de emigrantes, que no tendrá cultura ni formación?

El Salvador, el Mesías, el Señor

En aquella misma región había unos pastores que pasaban la noche al aire libre, velando por turno su rebaño. De repente, un ángel del Señor se les presentó, la gloria del Señor los envolvió de claridad, y se llenaron de gran temor. El ángel les dijo:

-No temáis, os anuncio una buena noticia, que será de gran alegría para todo el pueblo: hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Y aquí tenéis la señal: encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre.

De pronto, en torno al ángel, apareció una legión del ejército celestial que alababa a Dios diciendo:

-Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad.

La segunda escena se desarrolla en cielo y tierra. Es también de poderosos y débiles, de ángeles y pastores. La profesión de pastor, aunque a algunos le recuerde a los antiguos patriarcas de Israel, era de las más despreciadas y odiadas en aquel tiempo, sobre todo por los campesinos. En la escala social de la época, los pastores ocupan el penúltimo lugar, el de las clases impuras, porque su oficio se equipara al de los ladrones. Y pasar la noche al aire libre, vigilando el rebaño, no es la ocupación más agradable. El hecho de que el ángel se dirija a ellos deja clara la «política incorrecta» de Dios. El gran anuncio del nacimiento del Mesías no se comunica al Sumo Sacerdote de Jerusalén, ni a los sacerdotes y levitas, ni a los estudiosos escribas, ni a los piadosos fariseos.

Por otra parte, el anuncio modifica totalmente la imagen de la escena anterior. El niño que ha nacido no es un simple niño pobre. Su nacimiento supone «una gran alegría para todo el pueblo», porque es Salvador, Mesías y Señor. Este ángel anónimo es muy escueto. No comenta ninguno de los tres títulos. Pero es más sincero que Gabriel. No oculta que, a pesar de su grandeza, el niño está envuelto en pañales y acostado en un pesebre.

Afortunadamente, los pastores no son especialistas en la Biblia ni teólogos. En tal caso habrían preguntado de inmediato de qué o de quién iba a salvar ese niño; si era un mesías-rey, como David, o un mesías-sacerdote, como Aarón; si su señorío era igual que el de Dios o que el del César; si los pañales y el pesebre debían ser interpretados de forma real o simbólica… y cómo se compagina la «gran alegría para todo el pueblo» con el hecho de que, años después, el pueblo termine alejándose del Calvario golpeándose el pecho. En realidad, los pastores no tienen tiempo de preguntar nada porque, de pronto, aparece una legión del ejército celestial alabando a Dios y proclamando la paz.

¿Qué harán los pastores? Quien desee saberlo tendrá la respuesta en el evangelio de la Misa de la Aurora.

Pero el lector del evangelio puede ponerse en su lugar y advertir el mensaje que le está proponiendo Lucas. La vida de Jesús se puede interpretar de dos formas muy distintas: desde una óptica puramente humana o desde la fe. La primera resulta descarnada y dura. La segunda puede parecer ingenua; si no de cuento de hadas, de cuento de ángeles. Si se mantiene en la primera, terminará viendo a Jesús como un personaje peligroso y considerando justa su condena a muerte. Si acepta la segunda, a pesar de todas las dudas, terminará creyendo en él como su Salvador.

25 de diciembre

El evangelio de la misa del Gallo nos dejaba con una duda: ¿qué harán los pastores tras escuchar al ángel y al coro celeste? No han recibido ninguna orden, solo una buena noticia. Lucas no se limita a contar su reacción.

Tres reacciones ante la noticia (Lucas 2,15-20)

Sucedió que, cuando los ángeles se marcharon al cielo, los pastores se decían unos a otros: «Vayamos, pues, a Belén, y veamos lo que ha sucedido y que el Señor nos ha comunicado». Fueron corriendo y encontraron a María y a José, y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que les habían dicho de aquel niño.

Todos los que lo oían se admiraban de lo que les habían dicho los pastores.

María, por su parte, conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón.

Y se volvieron los pastores dando gloria y alabanza a Dios por todo lo que habían oído y visto, conforme a lo que se les había dicho.

Empieza y termina con los pastores, que corren a Belén y vuelven alabando y dando gloria a Dios. Esta gente, tan despreciada socialmente, corre hacia Jesús, cree que un niño envuelto en pañales y en un pesebre puede ser el futuro salvador, aunque ellos no se beneficiarán de nada, porque, cuando ese niño crezca, ellos ya habrán muerto. La visita de los pastores simboliza lo que dirá Jesús más tarde: «Te alabo Padre, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla».

Está también presente un grupo anónimo, que podría entenderse como referencia a la demás personas de la posada, pero que probablemente representa a todos los cristianos, que se admiran de lo que cuentan los pastores.

Finalmente, el personaje más importante, María, que conserva lo escuchado y meditasobre ello. En los relatos de la infancia, Lucas ofrece dos imágenes muy distintas de María. En la anunciación, Gabriel le comunica que será la madre del Mesías, y ella termina alabando en el Magnificat las maravillas que Dios ha hecho en ella. Sin embargo, cuando Jesús nace, Lucas habla de María de forma muy distinta. A partir de ese momento, todo lo relacionado con Jesús le resulta nuevo y desconcertante: lo que dicen los pastores, lo que dirá Simeón, lo que le dirá Jesús a los doce años cuando se quede en Jerusalén. En esas circunstancias, María no repite: «proclama mi alma la grandeza del Señor». Se limita a callar y meditar, igual que hará a lo largo de toda la vida pública de Jesús.

Estas tres actitudes se complementan: la admiración lleva a la meditación y termina en la alabanza de Dios.

Lucas juega con el lector, lo desafía. ¿Qué salvador les ha nacido a los pastores? ¿Qué señal portentosa puede ser un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre? Al día siguiente, los pastores estarán de nuevo con el rebaño, vigilando en medio del frío. Pero su vida ha cambiado, y la dureza de su vida no les impide alabar y dar gloria a Dios. Con ello se convierten en un ejemplo perfecto para el cristiano.

Una buena noticia para Jerusalén y la Iglesia (Isaías 62, 11-12)

Este breve pasaje recoge una imagen típica de la época del destierro en Babilonia: Jerusalén como esposa y madre. Como esposa, su marido, el Señor, la ha abandonado; como madre, ha perdido a su hijos, ha quedado despoblada. El profeta le anuncia un cambio radical: su marido vuelve, como salvador, acompañado de sus hijos.

La liturgia aplica este anuncio de la llegada de un salvador al nacimiento de Jesús. Y en los pastores podemos ver a ese «pueblo santo» y a «los redimidos del Señor». Cuando se piensa en los millones de cristianos que celebran la Navidad, vemos cómo se cumple la antigua profecía.

El Señor hace oír esto hasta el confín de la tierra:

«Decid a la hija de Sión: Mira a tu salvador, que llega.

El premio de su victoria lo acompaña, la recompensa lo precede».

Los llamarán «Pueblo santo», «Redimidos del Señor»,

y a ti te llamarán «Buscada», «Ciudad no abandonada ».

Una buena noticia para nosotros (Carta a Tito 3,4-7)

El evangelio habla de tres reacciones ante el nacimiento de Jesús. La carta de Pablo se centra en Dios y en nosotros.

Ante todo, lo ocurrido es una manifestación de la bondad de Dios y de su amor al hombre. Como diría el cuarto evangelio: «De tal manera amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único» (Juan 3,16). Si la gente se admiró de lo que decían los pastores, igual debemos admirarnos nosotros de esta prueba del amor de Dios. Sobre todo, teniendo en cuenta que no es algo que nosotros hayamos merecido ni ganado por nuestros propios méritos.

Además, la salvación que entonces tuvo lugar se actualiza en nuestro bautismo, que nos hace nacer de nuevo, nos concede abundantemente el Espíritu Santo, y nos hace herederos de la vida eterna, donde «estaremos siempre con el Señor» (1 Tesalonicenses 4,17).

Querido hermano: Cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor al hombre, no por las obras de justicia que hubiéramos hecho nosotros, sino, según su propia misericordia, nos salvó por el baño del nuevo nacimiento y de la renovación del Espíritu Santo, que derramó copiosamente sobre nosotros por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, seamos, en esperanza, herederos de la vida eterna.

25 de diciembre

La misa de la aurora nos presentó a María meditando lo que han contado los pastores. Es una pena que Lucas, que transmitió en el Magnificat su reacción a las palabras de Isabel, en este caso guarde silencio. Dos teólogos cristianos, los autores del cuarto evangelio y de la carta a los Hebreos, sí nos dejaron su reflexión sobre Jesús y su nacimiento. La liturgia les antepone la visión de un profeta-poeta.

«El Señor ha consolado a su pueblo» (Isaías 52,7-10)

El texto de Isaías de la misa de la aurora presentaba a Jerusalén como esposa y madre, que recupera a su esposo y sus hijos. Este la presenta como ciudad, sin rey y en ruinas después de la caída en manos de los babilonios. Pero el mensaje de esperanza es el mismo: Dios vuelve a ella como rey, y las ruinas, reconstruidas, cantarán de alegría. Como en el caso anterior, la liturgia aplica la venida de Dios-rey a Jesús, que nace como Mesías y Salvador.

Qué hermoso son sobre los montes los pies del mensajero que proclama la paz, que anuncia la buena noticia, que pregona la justicia, que dice a Sión: «¡Tu Dios reina!». Escucha: tus vigías gritan, cantan a coro, porque ven cara a cara al Señor, que vuelve a Sión. Romped a cantar a coro, ruinas de Jerusalén, porque el Señor ha consolado a su pueblo, ha rescatado a Jerusalén. Ha descubierto el Señor su santo brazo a los ojos de todas las naciones, y verán los confines de la tierra la salvación de nuestro Dios.

«El Señor nos ha hablado por su Hijo» (Hebreos 1,1-6)

Imaginemos al autor de la carta ante el pesebre. Pero el niño no acaba de nacer, él escribe bastantes años después. Es mucho lo que ya se ha dicho y discutido sobre Jesús. Y él comienza su carta con un resumen ambicioso, que abarca desde el comienzo de los siglos hasta la glorificación del Señor.

Lo primero que destaca es la novedad de que Dios nos hable a través de su Hijo, no a través de profetas. Un hecho tan grande que no debemos esperar algo distinto y mayor: estamos en la «etapa final».

Luego acumula palabras para describir la dignidad del Hijo. Retrocede del momento en el que hereda todo (se supone que tras la resurrección) al momento en el que intervino en la creación del mundo. Habla de su identidad e identificación con Dios con expresiones misteriosas: «reflejo de su gloria, impronta de su ser». Dedica una frase, casi de pasada, a la vida terrena, en la que solo sugiere, de forma velada, su muerte, que purifica nuestros pecados. Y termina con su triunfo a la derecha de la Majestad y su encumbramiento por encima de los ángeles.

San Ignacio de Loyola, al hablar del nacimiento de Jesús, sugiere al ejercitante pensar cómo el Señor nace en suma pobreza «y al cabo de tantos trabajos, de hambre, de sed, de calor y de frío, de injurias y afrentas, para morir en cruz» (Ejercicios espirituales, nº 110). El autor de la carta a los Hebreos tiene una perspectiva más amplia. No menciona aquí los sufrimientos y la muerte (tema que desarrollará más adelante) sino su triunfo y su gloria.

En muchas ocasiones y de muchas maneras habló Dios antiguamente a los padres por los profetas. En esta etapa final, nos ha hablado por el Hijo, al que ha nombrado heredero de todo, y por medio del cual ha realizado los siglos.

Él es reflejo de su gloria, impronta de su ser. Él sostiene el universo con su palabra poderosa. Y, habiendo realizado la purificación de los pecados, está sentado a la derecha de la Majestad en las alturas; tanto más encumbrado sobre los ángeles cuanto más sublime es el nombre que ha heredado. Pues ¿a qué ángel dijo jamás: «Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy»; y en otro lugar: «Yo seré para él un padre, y él será para mí un hijo»? Asimismo, cuando introduce en el mundo al primogénito dice: «Adórenlo todos los ángeles de Dios».

La historia del Verbo de Dios (Juan 1,1-5.9-14) (forma breve)

Dos advertencias:

1. Según muchos comentaristas, el autor del cuarto evangelio utilizó al comienzo un himno sobre el Verbo Dios, introduciendo por medio, en dos ocasiones, sendas referencias a Juan Bautista. La liturgia permite elegir entre la forma larga, con todo el texto actual, y la breve, que suprime lo referente a Juan. Es esta la que comentaré brevemente, presentando el himno como una historia del Verbo de Dios en cinco etapas.

2. Para comprender esta historia habría que conocer las reflexiones sobre la Sabiduría de Dios en los dos siglos antes de Jesús. En el segundo domingo después de Navidad se vuelve a leer el prólogo de Juan, y la lectura que lo acompaña es, con razón, la del libro del Eclesiástico.

Primera etapa: el Verbo junto a Dios

«En el principio creó Dios el cielo y la tierra». Así comienza el libro del Génesis. Para el autor del prólogo, en ese momento existía ya el Verbo, junto a Dios. Es lo mismo que se dice de la Sabiduría en el libro de los Proverbios y en el Eclesiástico.

Segunda etapa: el Verbo y la creación

Por medio de él se hizo todo, y sin él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no lo recibió.

Aunque parece una nueva matización del Génesis, supone un desarrollo. Allí se dice que Dios crea por su palabra («dijo Dios») y su acción. Aquí, esa palabra se convierte en compañera suya imprescindible durante el acto creador. Todo fue creado por el Verbo: sol, luna, estrellas, montañas, mar, animales de toda especie, ser humano. Además de habernos creado, es también nuestra vida y nuestra luz. Dos términos claves en la teología del cuarto evangelio, que presentará a Jesús como «el camino, la verdad y la vida». En esa misma teología encaja la referencia a la tiniebla como símbolo de la oposición a Jesús y a Dios.

Tercera etapa: el mundo, creado por el Verbo, lo ignora.

En el mundo estaba; el mundo se hizo por medio de él, y el mundo no lo conoció.

El mundo no se refiere aquí a los seres inanimados sino a las personas que ignoran a Dios, no lo adoran, o prescinden de él. El autor del Prólogo piensa en los pueblos paganos, que podrían haber conocido al Dios verdadero, pero que habían caído en diversas formas de idolatría.

Cuarta etapa: la Palabra se instala en Israel; unos lo rechazan, otros la acogen.

Vino a su casa, y los suyos no lo recibieron. Pero a cuantos lo recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre ni de deseo de carne, ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios.

¿Qué hará el Verbo cuando se vea ignorado por el mundo? Para un judío, la respuesta es clara: refugiarse en Israel, el pueblo elegido, igual que hacía la Sabiduría: «Eché raíces entre un pueblo glorioso, en la porción del Señor, en su heredad». Pero el Verbo se encuentra con una desagradable sorpresa: «los suyos no lo recibieron». Da la impresión de que un autor posterior consideró esta afirmación demasiado pesimista y añadió que algunos lo recibieron, convirtiéndose en hijos de Dios. Pero este aparente añadido destruye el dramatismo del himno primitivo.

Quinta etapa: el Verbo se hace carne y habita entre nosotros.

La Palabra ha sufrido dos derrotas: el mundo la ignora, su pueblo la rechaza. ¿Qué haría cualquiera de nosotros en su lugar? Quedarse junto a Dios y olvidarse de todos. Afortunadamente, Dios no es así. El Verbo toma la decisión más asombrosa que se puede imaginar.

Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria: gloria como del Unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.

Reflexión final

El fiel cristiano que haya acudido a la iglesia pensando escuchar unas lecturas bonitas y sencillas sobre Jesús niño y los pastores se encuentra en la misa del día con unas lecturas muy teológicas, pero que le recuerdan la dignidad e importancia de ese niño que ve en el pesebre.

December 15, 2021

¿Cómo vivir la Navidad? Domingo 4º de Adviento. Ciclo C.

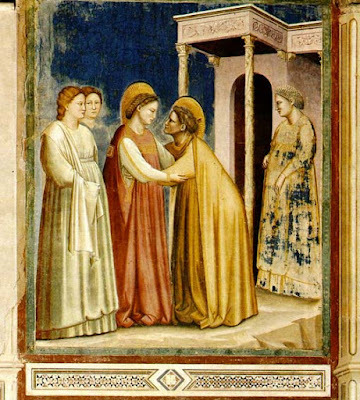

Giotto, Visita de María a Isabel

Cuando falta poco para estas fiestas, las lecturas nos ofrecen tres ejemplos excelentes para vivir su sentido y un mensaje de esperanza.

El ejemplo de Isabel: alabanza, asombro, alegría (Lucas 1,39-45)

Aunque en el relato del evangelio la iniciativa es de María, poniéndose en camino hacia un pueblecito de Judá, los verdaderos protagonistas son Isabel, la única que habla, y Juan, el hijo que lleva en su seno. Es este el primero en reaccionar, antes que su madre. En cuanto oye el saludo de María (Lucas no cuenta qué palabras usó para saludar) da un salto en el seno de Isabel. Esta, llena de Espíritu Santo, expresa los sentimientos que debe tener cualquier cristiano ante la presencia de Jesús y María.

Alabanza (“¡Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre!”). El Antiguo Testamento recoge la alabanza de algunas mujeres, pero por motivos muy distintos. Yael es proclamada “bendita entre las mujeres” por haber asesinado a Sísara, general de los enemigos; Rut, por haber elegido a Booz, a pesar de no ser joven; Abigail, por haber impedido a David que se tomara la justicia por su mano; Judit, por haber matado a Holofernes y liberado a Israel; Sara, la esposa de Tobit, por haber abandonado a sus padres para venir a vivir con la familia de Tobías. ¿Qué ha hecho María para que Isabel la bendiga? El relato de la anunciación lo deja claro: ha aceptado el plan de Dios (“he aquí la esclava del Señor”) y eso la ha convertido en madre de Jesús o, como dirá Isabel, en “la madre de mi Señor”. Motivo más que suficiente de alabanza.

Asombro (“¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor?”). La forma de expresarse Isabel, tan personal, recuerda lo que escribió san Pablo a los Gálatas a propósito de la muerte de Jesús: “Me amó y se entregó a la muerte por mí”. Se deja en segundo plano el valor universal de la encarnación y de la muerte para destacar lo que significan para mí. La Navidad, celebrada año tras año durante siglos, corre el peligro de convertirse en algo normal. No nos asombramos de esta venida de Jesús a mí, como si fuera la cosa más lógica del mundo. Buen momento para detenernos y asombrarnos.

Alegría (“la criatura saltó de gozo en mi vientre”). Lucas termina por donde empezó: hablando de la reacción de Juan. Pero ahora añade que el salto en el vientre de su madre lo provocó la alegría de escuchar el saludo. Los domingos anteriores han insistido en el tema de estar siempre alegres. Lo específico de este evangelio es que la alegría la provoca la presencia de María y de Jesús.

Estos tres sentimientos los inspira, según Lucas, el Espíritu Santo; ya que generalmente no lo tenemos tan presente como debiéramos, es este un buen momento para pedirle que los infunda también en nosotros.

El ejemplo de María: fe

El ejemplo de Jesús: cumplir la voluntad de Dios (Hebreos 10,5-10)

En la mentalidad del pueblo, y de gran parte del clero de Israel, lo más importante en la relación con Dios era ofrecerle sacrificios de animales y ofrendas. En el fondo latía la idea de que Dios necesita alimentarse como los hombres. Los profetas, y también algunos salmistas, llevaron a cabo una dura crítica a esta mentalidad: lo que Dios quiere no es que le ofrezcan un buey o un cordero, sino que se cumpla su voluntad. Esta idea la recoge el autor de la Carta a los Hebreos y la pone en boca de Jesús (“Aquí estoy para hacer tu voluntad”), completándola con otra idea: los sacrificios de animales no tenían gran valor, había que repetirlos continuamente. En cambio, cuando Jesús se ofrece a sí mismo, su sacrificio es de tal valor que no necesita repetirse. Los sacrificios de animales pretendían establecer la relación con Dios, sin conseguirlo plenamente. El sacrificio de Jesús establece esa relación plena al santificarnos.

Al mismo tiempo, el ejemplo de Jesús nos enseña a poner el cumplimiento de la voluntad de Dios por encima de todo, de acuerdo con lo que repetimos a menudo: “Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo”.

Un anuncio (Miqueas 5,1-4)

Este breve oráculo del libro de Miqueas es famoso porque lo cita el evangelio de Mateo cuando los magos de Oriente preguntan dónde debía nacer el Mesías. El texto se dirige a personas que han vivido la terrible experiencia de la derrota a manos de los babilonios, el incendio de Jerusalén y del templo, la deportación, la desaparición de la dinastía davídica. La culpa, pensaban muchos, había sido de los reyes, los pastores, que no se habían comportado dignamente y habían llevado a cabo una política funesta. En medio del desánimo y el escepticismo, el profeta anuncia la aparición de un nuevo jefe, maravilloso, que extenderá su grandeza hasta los confines del mundo y procurará la paz y la tranquilidad a su pueblo. Pero no será como los monarcas anteriores, será un nuevo David. Por eso no nacerá en Jerusalén, sino en Belén.

Resumen

Lo que relaciona las lecturas de este domingo es la misión de Jesús y los frutos que produce. La de Miqueas anuncia que su misión consistirá en ser jefe (pastor) de Israel, procurándole al pueblo la tranquilidad y la paz. En la Carta a los Hebreos, su misión es cumplir la voluntad del Padre; gracias a eso ha restaurado nuestra relación con Dios, nos ha santificado. En el evangelio, la misión no la lleva a cabo Jesús, sino María; su simple presencia provoca una reacción de alabanza, asombro y alegría en Isabel y Juan.

December 8, 2021

Alegría, conversión, buena nueva. Domingo 3º Adviento. Ciclo C.

Los textos del domingo pasado dejaban claro el tono alegre del Adviento. Y los de este domingo lo acentúan todavía más. “Regocíjate, hija de Sión, grita de júbilo, Israel; alégrate de todo corazón, Jerusalén”, comienza la 1ª lectura. Su eco lo recoge el Salmo: “Gritad jubilosos, habitantes de Sión: Qué grande es en medio de ti el Santo de Israel”. La carta a los Filipenses mantiene la misma tónica: “Hermanos: Estad siempre alegres en el Señor; os repito, estad siempre alegres.” Y el evangelio termina hablando de la Buena Noticia; y las buenas noticias siempre producen alegría.

Las lecturas ofrecen materia abundante (¡demasiada!). Quien vaya a comentarlas debe seleccionar lo más importante para su auditorio.

Alegría de Jerusalén y alegría de Dios (Sofonías 3,14-18)

Este breve texto, probablemente del siglo V a.C., aborda dos problemas políticos, con un final religioso. Jerusalén ha sufrido la deportación a Babilonia, el rey y la dinastía de David han desaparecido, los persas son los nuevos dominadores. No tiene libertad ni rey. El profeta anuncia un cambio total: el Señor expulsa a los enemigos y será el rey de Israel. Lo más sorprendente es el motivo de este gran cambio: el amor de Dios. Cuando se recuerda que los profetas consideran la historia del pueblo una historia de pecado, asombra que Dios pueda gozarse y complacerse en él. Las palabras finales se adaptan perfectamente al espíritu del Adviento. La Iglesia, tantas veces pecadora, sigue gozando del amor de Dios. Lo mismo puede decirse de cada uno de nosotros.

Regocíjate, hija de Sión, grita de júbilo, Israel; alégrate de todo corazón, Jerusalén. El Señor ha cancelado tu condena, ha expulsado a tus enemigos. El Señor será el rey de Israel, en medio de ti, y ya no temerás. Aquel día dirán de Jerusalén: «No temas, Sión, no desfallezcan tus manos. El Señor, tu Dios, en medio de ti, es un guerrero que salva. Él ».

Alegría, mesura y oración (Filipenses 4,4-7)

Pablo escribe a su comunidad más querida. En la parte final de la carta, tres cosas le aconseja: alegría, mesura y oración.

Hermanos: Estad siempre alegres en el Señor; os repito, estad siempre alegres. Que vuestra mesura la conozca todo el mundo. El Señor está cerca. Nada os preocupe; sino que, en toda ocasión, en la oración y súplica con acción de gracias, vuestras peticiones sean presentadas a Dios. Y la paz de Dios, que sobre pasa todo juicio, custodiará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.

Alegría, confiando en la pronta vuelta del Señor. Al principio de su actividad misionera, Pablo estaba convencido de que Cristo volvería pronto. Lo mismo esperaban la mayoría de los cristianos a mediados del siglo I. Aunque esto no se realizó, las palabras “El Señor está cerca” son verdad: no en sentido temporal, sino como realidad profunda en la Iglesia y en cada uno de nosotros.

Mesura. En el contexto navideño, cabe la tentación de interpretar la mesura como una advertencia contra el consumismo. Sin embargo, el adjetivo que usa Pablo (evpieike.j) tiene un sentido distinto. Se refiere a la bondad, amabilidad, mansedumbre en el trato humano, que debe ser semejante a la forma amable y bondadosa en que Dios nos trata.

Oración. En pocas palabras, Pablo traza un gran programa a los Filipenses. Una oración continua, “en toda ocasión”; una oración que es súplica pero también acción de gracias; una oración que no se avergüenza de pedir al Señor a propósito de todo lo que nos agobia o interesa.

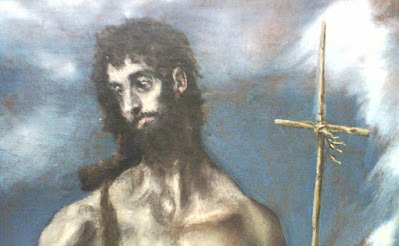

Una « buena noticia » bastante extraña (Lucas 3,10-18)

El domingo pasado, el texto del evangelio presentaba a Juan Bautista: momento de su intervención como profeta, actividad (bautismo para el perdón de los pecados) y cumplimiento de lo anunciado por Isaías.

A continuación ofrece Lucas un resumen de su mensaje, dividido en tres partes:

1) exhortación a la penitencia y a dar buenos frutos; de lo contrario, el hacha ya está preparada para cortar el árbol y tirarlo al fuego;

2) lo anterior provoca en la gente el deseo de saber qué debe hacer; Juan responde con unos consejos prácticos;

3) anuncio de la venida de un personaje más importante con un bautismo superior al suyo.

La liturgia ha omitido la primera parte, pero conviene tenerla en cuenta para comprender los consejos que siguen.

Consejos prácticos (10-14)

En aquel tiempo la gente preguntaba a Juan:

− ¿Entonces qué hacemos?

Él contestó:

− El que tenga dos túnicas, que se las reparta con el que no tiene; y el que tenga comida, haga lo mismo.

Vinieron también a bautizarse unos publicanos y le preguntaron:

− ¿Maestro, qué hacemos nosotros?

;Él les contestó:

− No exijáis más de lo establecido.

Unos militares le preguntaron:

− ¿Qué hacemos nosotros?

Él les contestó:

− No hagáis extorsión ni os aprovechéis de nadie, sino contentaos con la paga.

En la primera parte de su discurso Juan Bautista ha exigido la conversión, producir frutos buenos. ¿En qué consisten? Lucas responde poniendo unas preguntas en boca de la multitud, de los recaudadores de impuestos (los publicanos) y de los soldados. La presencia de recaudadores no extraña, teniendo en cuenta que también se interesarán por la predicación de Jesús. Más extraña resulta la mención de los soldados (strateuo,menoi) ya que este colectivo no se vuelve a mencionar en el NT; debe tratarse de judíos al servicio de Herodes Antipas.

La respuesta más exigente es la primera, dirigida a todos: compartir el vestido y la comida. Recuerda lo que pide Dios en el libro de Isaías: «partir tu pan con el hambriento, hospedar a los pobres sin techo, vestir al que ves desnudo, y no cerrarte a tu propia carne» (Is 58,7).

La respuesta a los recaudadores se queda en lo negativo: «No exijáis más de lo ordenado». La actividad de los publicanos abarcaba muchos aspectos de la vida diaria: derechos de importación y exportación, portazgos, peaje, impuestos urbanos, etc. «Y si el pacífico residente, el labrador, el comerciante o el fabricante se veía constantemente expuesto a sus exacciones, el viajero, el caravanero o el buhonero se encontraban con su vejatoria presencia en cada puente, por la carretera y a la entrada de las ciudades. Se tenía que descargar cada bulto, y todo su contenido era abierto y registrado; hasta las cartas eran abiertas; y debe haberse precisado de algo más que de la paciencia oriental para soportar la insolencia de los recaudadores y para someterse a sus ‘falsas acusaciones’ al fijar arbitrariamente la cuota por la tierra o los ingresos, o el valor de las mercancías (A. Edersheim, Usos y costumbres de los judíos, Clie, Terrasa 2003, 76-78).

La respuesta a los soldados une lo negativo: «no maltratéis ni extorsionéis a nadie» y lo positivo: «contentaos con vuestra paga».

«Tanto para los soldados como para los publicanos, Lucas se interesa por una ética de la justa adquisición de bienes y del buen uso del dinero» (Bovon, El evangelio según san Lucas I, 252). Algo que puede llamar la atención a quienes piensen que la mejor forma de prepararse a celebrar la venida del Señor es centrarse en actos de piedad.

Anuncio (15-17)

El pueblo estaba en expectación, y todos se preguntaban si no sería Juan el Mesías; él tomó la palabra y dejo a todos:

− Yo os bautizo con agua; pero viene uno que puede más que yo, y no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego; tiene en la mano el bieldo para aventar su parva y reunir su trigo en el granero y quemar la paja en una hoguera que no se apaga.

La denuncia inicial y los consejos prácticos no crean malestar en la gente, animan a preguntarse por la identidad de Juan. Este responde hablando de un personaje con más autoridad (no le da el título de Mesías), que llevará a cabo una misión doble: positiva (bautismo) y ambigua (bieldo).

Dos temas indica Juan a propósito del personaje futuro: la mayor importancia de su persona y el mayor valor de su bautismo. La mayor importancia de la persona la expresa aludiendo a su fuerza, porque del Mesías se espera que la tenga para derrocar a los enemigos, y a la indignidad de Juan respecto a él, ya que no puede cumplir ni siquiera el servicio de un esclavo.

La mayor importancia del bautismo queda clara por la diferencia entre el agua, en uno, y el Espíritu Santo y el fuego, en el otro. Bautizar significar «lavar», «purificar». Y si se quiere mejorar la conducta del pueblo, nada mejor que el Espíritu de Dios: «Os infundiré mi espíritu y haré que caminéis según mis preceptos y que cumpláis mis mandamientos» (Ez 36,27). Además, el fuego purifica más que el agua.

Basándose en el Salmo 2, algunos textos concebían al Mesías con un cetro en la mano para triturar a los pueblos rebeldes y desmenuzarlos como cacharros de loza. Juan no lo presenta con un cetro, utiliza una imagen más campesina: lleva un bieldo, con el que separará el trigo de la paja, para quemar ésta en una hoguera inextinguible.

Al comienzo de su intervención, Juan hizo referencia al hacha dispuesta a talar los árboles inútiles; al final, al bieldo que echa la paja en la hoguera. Dos imágenes potentes para animar a la conversión.

Sumario (18)

Añadiendo otras muchas cosas, exhortaba al pueblo y le anunciaba la Buena Noticia.

Este versículo resume la actividad de Juan fijándose en su predicación y sin mencionar el bautismo. Las palabras de Juan pueden parecer muy duras, pero constituyen una buena noticia para quien está dispuesto a convertirse.

December 6, 2021

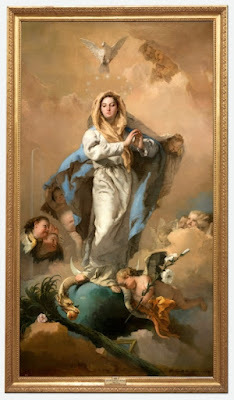

Fiesta de la Inmaculada. Bendito sea Dios… Bendita eres tú

María inmaculada no significa que sea virgen

El dogma católico no está pensado para gente sencilla, y es fácil que la gente termine confundiendo los términos. Muchos relacionan “inmaculada” con “virgen antes del parto, en el parto y después del parto”. No tienen nada que ver. Inmaculada significa “sin mancha del pecado original”. Como dice la oración después de la comunión: María fue preservada, en el momento de su concepción, de los efectos del primer pecado (el de Adán y Eva), con los que nacemos todos los demás.

Este Hijo se merece la mejor madre

La idea que impulsó este dogma se encuentra en la oración inicial: “Oh Dios, que preparaste a tu Hijo una digna morada”. Idea que se desarrolla ampliamente en el Prefacio: “Libraste a la Virgen María de toda mancha de pecado original, para que en la plenitud de la gracia fuese digna madrede tu Hijo… Purísima había de ser, Señor, la Virgen que nos diera el Cordero inocente que quita el pecado del mundo…”.

El problema

Aunque lo anterior parezca lógico, a los teólogos les planteaba un gran problema: ¿cómo podía alguien estar libre de pecado antes de que Cristo muriese, si es él quien nos redime del pecado con su muerte? Así se explica que, en la Edad Media, grandes teólogos como San Buenaventura y Santo Tomás de Aquino, estuviesen en contra de la idea de que María nació sin la mancha del pecado original. En siglos posteriores hubo grandes debates y enfrentamiento sobre el tema, aunque cada vez fue mayor el número de sus partidarios, especialmente en España.

La solución

Curiosamente, en la declaración del dogma influirá, al menos indirectamente, la rebelión de los romanos en 1849, deseosos de instaurar la República. Pío IX se vio obligado a huir de los Estados Pontificios, refugiándose en Gaeta. Según el historiador Louis Baunard, fue el cardenal Luigi Lambruschini quien lo animó a proclamar el dogma: “Beatísimo Padre, Usted no podrá curar el mundo sino con la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción. Sólo esta definición dogmática podrá restablecer el sentido de las verdades cristianas y retraer las inteligencias de las sendas del naturalismo en las que se pierden”. Pío IX estuvo de acuerdo, pero antes quiso recabar la opinión del episcopado universal, que me manifestó de acuerdo. El dogma fue proclamado en 1854.

Buscando una base bíblica

Un dogma debe fundamentarse en la Escritura. Y los dos textos que se adujeron son los que tenemos en la primera lectura y el evangelio. En el texto del Génesis, después de maldecir a la serpiente, Dios dice: “Establezco hostilidades entre ti y la mujer, entre tu estirpe y la suya; ella te herirá en la cabeza cuando tú la hieras en el talón”. El texto hebreo original no habla de ella, sino del él, se refiere a la enemistad atávica entre el campesino y la serpiente (y que podría aplicarse a Jesús). Pero la traducción latina de la Vulgata cambió él por ella, facilitando la identificación de la mujer con María, la nueva Eva que aplasta la cabeza de la serpiente. El argumento no es muy fuerte, como reconoció Juan Pablo II, porque tergiversa el texto original.

El segundo argumento se encontró en el saludo de Gabriel a María cuando la llama “llena de gracia” (kejaritomene). Esa plenitud excluiría cualquier tipo de pecado, incluido el original.

Solucionando el problema teológico

Suponiendo que los textos anteriores probasen suficientemente, ¿cómo pudo estar libre de pecado María cuando la concibió su madre, si Jesús todavía no había muerto? Los teólogos encontraron la respuesta: Dios la libró “en previsión de la muerte de su Hijo”.

Pensando en el pobre católico que va a misa

Lo anterior le resultará a muchos un galimatías teológico y no creo que le aumente su devoción a María. Por eso añado unas reflexiones sencillas.

El domingo pasado, Juan Bautista exhorta a la conversión, que consiste en volver a Dios y cambiar de vida. María es el mejor ejemplo de esta conversión. En realidad, no es ella quien vuelve a Dios, es Dios quien se dirige a ella a través de Gabriel. Pero la relación que se establecerá entre Dios y María será la más fuerte que se puede imaginar, mediante la acción del Espíritu Santo y el nacimiento de Jesús. Y si Juan Bautista exige abandonar los proyectos propios y cambiar de forma de actuar, María renuncia a todos sus planes y se pone en manos de Dios: “Aquí está la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra”.

¿Se imaginaba María lo que estaba aceptando? Gabriel la engañó, al menos de entrada, al decirle que su hijo iba a ser grande, heredaría el trono de Dios y reinaría en la casa de Jacob para siempre. No le dijo que su hijo iba a ser criticado, que lo iban a considerar endemoniado y blasfemo, mucho menos que terminarían condenándolo a muerte. Pero, aunque se lo hubiera dicho, María habría respondido del mismo modo: “He aquí la esclava del Señor”.

María libre de todo pecado no significa que fuera impasible, que asistiera como una estatua a la pasión de su hijo. Significa que el odio, el espíritu de venganza, el rencor, el desánimo, nunca la dominaron. Gabriel le dijo: “has encontrado gracia ante Dios”. Gracia y mucho sufrimiento. Pero, a pesar de sus mentiras piadosas, Gabriel lleva razón. María encontró gracia ante Dios y ante nosotros, que la proclamamos bienaventurada.

En estos momentos en que el odio y el rencor se difunden por tantos ambientes y países con fuerte tradición cristiana, es bueno pedirle que su intercesión “repare en nosotros los efectos de aquel primer pecado”.

Bendita ella, bendito Dios, benditos nosotros

La segunda lectura no menciona a María, subraya el protagonismo de Dios Padre y de Jesús. No solo ella es la gran beneficiada en esta fiesta. También nosotros hemos recibido “toda clase de bienes espirituales y celestiales”. Hemos sido elegidos; hemos sido destinados a ser sus hijos; y, con ello, también a ser sus herederos.

Que María nos ayude a vencer las más diversas inclinaciones al mal y a agradecer a Dios por tanto bien recibido.

December 1, 2021

¿Hay motivos para estar alegres? Domingo 2º de Adviento. Ciclo C.

Las últimas noticias sobre la variante ómicron y otros muchos problemas a nivel mundial no invitan al optimismo. Sin embargo, lo que intentan transmitirnos las lecturas de este domingo es alegría. La del profeta Baruc ordena expresamente a Jerusalén: “quítate tu ropa de duelo y aflicción”. Si el sacerdote que preside la eucaristía quisiese realizar una acción simbólica, al estilo de los antiguos profetas, podría quitarse la casulla morada y cambiarla por una blanca y dorada. También el Salmo habla de alegría: “la lengua se nos llenaba de risas, la lengua de cantares”; “el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres”. Pablo escribe a los cristianos de Filipos que reza por ellos “con gran alegría”. Y el evangelio recuerda el anuncio de Juan Bautista: “todos verán la salvación de Dios”. Las lecturas de este domingo no justifican que se suprima el Gloria, todo lo contrario. Hay motivos más que suficientes para cantar la gloria de Dios.

Primer motivo de alegría: la vuelta de los desterrados (Baruc 5,1-9)

Jerusalén, quítate tu ropa de duelo y aflicción, y vístete para siempre el esplendor de la gloria que viene de Dios. Envuélvete en el manto de la justicia que procede de Dios, pon en tu cabeza la diadema de gloria del Eterno. Porque Dios mostrará tu esplendor a todo lo que hay bajo el cielo. Pues tu nombre se llamará de parte de Dios para siempre: Paz de la Justicia y Gloria de la Piedad.

Levántate, Jerusalén, sube a la altura, tiende tu vista hacia el Oriente y ve a tus hijos reunidos desde oriente a occidente, a la voz del Santo, alegres del recuerdo de Dios.

Salieron de ti a pie, llevados por enemigos, pero Dios te los devuelve traídos gloria, como un trono real. Porque ha ordenado Dios que sean rebajados todo monte elevado y los collados eternos, y colmados los valles hasta allanar la tierra, para que Israel marche en seguro bajo la gloria de Dios. Y hasta las selvas y todo árbol aromático darán sombra a Israel por orden de Dios. Porque Dios guiará a Israel con alegría a la luz de su gloria, con la misericordia y la justicia que vienen de él.

La lectura de Baruc recoge ideas frecuentes en otros textos proféticos. Jerusalén, presentada como madre, se halla de luto porque ha perdido a sus hijos: unos marcharon al destierro de Babilonia, otros se dispersaron por Egipto y otros países. Ahora el profeta la invita a cambiar sus vestidos de duelo por otros de gozo, a subir a una altura y contemplar cómo sus hijos vuelven “en carroza real”, “entre fiestas”, guiados por el mismo Dios.

¿Qué impresión produciría esta lectura en los contemporáneos del profeta? Sabemos que a muchos judíos no les ilusionaba la vuelta de los desterrados; había que proporcionarles casas y campos, y eso suponía compartir los pocos bienes que poseían. Otros, mejor situados económicamente, verían ese retorno como un punto de partida de un resurgir nacional.

Y esto demuestra la enorme actualidad de este texto de Baruc. A primera vista, hoy día Jerusalén es Siria, Iraq, tantos países de África que están perdiendo a sus hijos porque deben desterrarse en busca de seguridad o de trabajo. Pero también nosotros podemos identificarnos con Jerusalén y ver a esos cientos de miles de personas no como una amenaza para nuestra sociedad y nuestra economía, sino como hijos y hermanos a los que se puede acoger y ayudar en su desgracia.

Segundo motivo de alegría: la bondad de la comunidad (Filipenses 1,4-6.8-11)

Rogando siempre y en todas mis oraciones con alegría por todos vosotros a causa de la colaboración que habéis prestado al Evangelio, desde el primer día hasta hoy; firmemente convencido de que, quien inició en vosotros la buena obra, la irá consumando hasta el Día de Cristo Jesús.

Pues testigo me es Dios de cuánto os quiero a todos vosotros en el corazón de Cristo Jesús. Y lo que pido en mi oración es que vuestro amor siga creciendo cada vez más en conocimiento perfecto y todo discernimiento, llenos de los frutos de justicia que vienen por Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios.

Pablo sentía un afecto especial por la comunidad de Filipos, la primera que fundó en Macedonia. Era la única a la que le aceptaba una ayuda económica. Por eso, en su oración, recuerda con alegría lo mucho que los filipenses le ayudaron a propagar el evangelio. Y les paga rezando por ellos para que se amen cada día más y profundicen en su experiencia cristiana. La actitud de Pablo nos invita a pensar en la bondad de las personas que nos rodean (a las que muchas veces solo sabemos criticar), a rezar por ellas y esforzarnos por amarlas.

Tercer motivo de alegría: el anuncio de la salvación (Lucas 3,1-6)

En el año quince del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato procurador de Judea, y Herodes tetrarca de Galilea; Filipo, su hermano, tetrarca de Iturea y de Traconítida, y Lisanias tetrarca de Abilene; en el pontificado de Anás y Caifás, fue dirigida la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y se fue por toda la región del Jordán proclamando un bautismo de conversión para perdón de los pecados, como está escrito en el libro de los oráculos del profeta Isaías: «Voz que clama en el desierto: Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas; todo barranco será rellenado, todo monte y colina será rebajado, lo tortuoso se hará recto y las asperezas serán caminos llanos. Y todos verán la salvación de Dios».

A diferencia de los otros evangelistas, Lucas sitúa con exactitud cronológica la actividad de Juan Bautista. No lo hace para presumir de buen historiador, sino porque los libros proféticos del Antiguo Testamento hacen algo parecido con Isaías, Jeremías, Ezequiel, etc. Con esa introducción cronológica tan solemne, y con la fórmula “vino la palabra de Dios sobre Juan”, al lector debe quedarle claro que Juan es un gran profeta, en la línea de los anteriores. El Nuevo Testamento no corta con el Antiguo, lo continúa. En Juan se realiza lo anunciado por Isaías.

Juan, igual que los antiguos profetas, invita a la conversión, que tiene dos aspectos: 1) el más importante consiste en volver a Dios, reconociendo que lo hemos abandonado, como el hijo pródigo de la parábola; 2) estrechamente unido a lo anterior está el cambio de forma de vida, que el texto de Isaías expresa con las metáforas del cambio en la naturaleza.

Pero, a diferencia de los grandes profetas del pasado, Juan no se limita a hablar, exigiendo la conversión. Lleva a cabo un bautismo que expresa el perdón de los pecados. Se cumple así la promesa formulada por el profeta Ezequiel en nombre de Dios: “Derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará”.

Las dos conversiones

¿Se podría mandar a una persona como penitencia estar alegre? Parece una contradicción. Sin embargo, las lecturas de este domingo y de todo el Adviento nos obligan a examinarnos sobre nuestra alegría y nuestra tristeza, a ver qué domina en nuestra vida. Es posible que, sin llegar a niveles enfermizos, nos dominen altibajos de cumbres y valles, momentos de euforia y de depresión, porque no recordamos que hay motivos suficientes para vivir con serenidad la salvación de Dios.

Al mismo tiempo, las lecturas nos invitan también a convertirnos al prójimo, acogiéndolo, amándolo, rezando por ellos.

October 6, 2021

Salomón, el joven rico y los discípulos. Domingo XXVIII. Ciclo B

Las lecturas de este domingo enfrentan tres posturas: la de Salomón, que pone la sabiduría por encima del oro, la plata y las piedras preciosas; la del rico, que pone su riqueza por encima de Jesús; la de los discípulos, que renuncian a todo para seguirlo.

Salomón: la sabiduría vale más que el oro (Sabiduría 7,7-11)

El libro de la Sabiduría se escribió en el siglo I a.C., probablemente en Alejandría, en griego (por eso los judíos no lo consideran inspirado). No sabemos quién lo escribió, pero el autor finge ser Salomón. Un recurso muy habitual en la época, para dar mayor prestigio al libro. Salomón, al comienzo de su reinado, tuvo un sueño en el que Dios le ofreció pedir lo que quisiera. En vez de oro, plata, la derrota de sus enemigos, etc., pidió sabiduría para gobernar al pueblo. Inspirándose en ese relato, el autor del libro de la Sabiduría pone estas palabras en boca del rey:

Supliqué y me fue dada la prudencia,

invoqué y vino a mí el espíritu de sabiduría.

La preferí a cetros y tronos,

y a su lado tuve en nada la riqueza.

No la equiparé a la piedra más preciosa,

porque todo el oro ante ella es un poco de arena,

y, junto a ella, la plata es como el barro.

La quise más que a la salud y la belleza

y la preferí a la misma luz,

porque su resplandor no tiene ocaso.

Con ella me vinieron todos los bienes juntos,

Tiene en sus manos riquezas incontables.

El joven rico: la riqueza vale más que Jesús (Marcos 10,17-30)

El evangelio contiene dos escenas: en la primera, los protagonistas son el rico y Jesús.

En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo, se arrodilló ante él y le preguntó:

‒ Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?

Jesús le contestó:

‒ ¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre.

Él replicó:

‒ Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud.

Jesús se quedó mirando, lo amó y le dijo:

‒ Una cosa te falta: anda, vende lo que tienes, dáselo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego ven y sígueme.

A estas palabras, él frunció el ceño y se marchó triste porque era muy rico.

El protagonista, antes de formular su pregunta, pretende captarse la benevolencia de Jesús o, quizá también, justificar por qué acude a él: lo llama «maestro bueno», título que no se aplica en Israel a ningún maestro (solo conocemos un ejemplo del siglo IV d.C.).