José Luis Sicre's Blog, page 18

August 3, 2022

Un crisis antigua semejante a la nuestra. Domingo 19 Ciclo C

El Nuevo Testamento termina con unas palabras de Jesús en el libro del Apocalipsis: “Sí, vengo pronto”. A las que responde el autor: “Amén. Ven, Señor Jesús”. Aunque la mayoría de los católicos no ha leído el Nuevo Testamento de punta a cabo, a muchos les suena la idea de “la segunda venida de Jesús” o “la vuelta del Señor”, sin que a nadie le quite el sueño. Esa vuelta no la ven como algo inmediato, ni siquiera a largo plazo.

A gran parte de los cristianos de finales del siglo I, cuando Lucas escribe su evangelio, le ocurría lo mismo. Desde niños, o desde que se convirtieron, les habían anunciado la pronta vuelta del Señor. Pero pasaron años, décadas, y no volvía. Escritos muy distintos del Nuevo Testamento recogen el desánimo y el escepticismo que se fue difundiendo en las comunidades. Hasta el punto de que el autor de la segunda carta a los Tesalonicenses se siente obligado a negar la inminencia de esa vuelta: «No perdáis fácilmente la cabeza ni os alarméis por profecías o discursos o cartas fingidamente nuestras, como si el día del Señor fuera inminente» (2 Tes 2,2).

Lucas también está convencido de que el fin del mundo no es inminente. Antes habrá que extender el evangelio «hasta los confines de la tierra», como expone en los Hechos de los Apóstoles. Pero aprovecha la enseñanza de generaciones anteriores para exhortar a la vigilancia.

[El sacerdote puede elegir este domingo entre una lectura breve y otra larga. Sin detenerme en justificar los motivos, aconsejo limitarse a la breve: Lucas 12,39-40.]

Tened ceñida la cintura y encendidas las lámparas. Vosotros estad como los que aguardan a que su señor vuelva de la boda, para abrirle apenas venga y llame.

Dichosos los criados a quienes el señor, al llegar, los encuentre en vela; os aseguro que se ceñirá, los hará sentar a la mesa y los irá sirviendo. Y, si llega entrada la noche o de madrugada y los encuentra así, dichosos ellos.

Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, no le dejaría abrir un boquete. Lo mismo vosotros, estad preparados, porque a la hora que menos penséis viene el Hijo del hombre.

Si se lee el texto de forma rápida parece hablar de los mismos personajes: unos criados y su señor. Sin embargo, habla de dos señores distintos:

1) uno que vuelve de un banquete o una boda, y al que esperan sus criados;

2) otro, que no tiene criados, se entera de que esa noche va a venir un ladrón, y lo espera en vela.

Dos comparaciones anticuadas

Veinte siglos hacen que incluso las imágenes más expresivas se desvirtúen. La primera comparación trae a la memoria la serie Downton Abbey, con toda la servidumbre perfectamente uniformada y dispuesta a la entrada del palacio esperando la llegada del señor o la familia. Esto pasó a la historia. Imaginando una comparación actual diría: “Tened los chalecos antibalas puestos y las armas preparadas, igual que los agentes de seguridad que esperan que el Presidente salga de la recepción”. Demasiado llamativo y aplicable a poca gente. Pero lo más desconcertante es lo que hace el Presidente: en vez irse a descansar o a dormir, se dedica a servir la cena a sus guardias.

La segunda comparación, la del que espera la venida del ladrón, también parece anticuada. Esa función la cumplen las agencias de seguridad y la policía. Sin embargo, dados los numerosos fallos en este campo, es posible que el dueño de la casa se mantuviese en vela.

Los protagonistas y los consejos

Las imágenes tan distintas de los criados (1ª comparación) y del dueño de la casa (2ª) se refieren a nosotros, los cristianos. El otro gran protagonista es Jesús, presentado una vez como señor y otra como ladrón. Como señor es algo caprichoso, puede volver a cualquier hora, sin avisar; y lo mismo le ocurre como ladrón.

Ya que se trata de dos comparaciones distintas, los consejos también difieren: en el primer caso, debemos imitar a los criados que esperan a su señor, con paciencia, aceptando que venga cuando quiera; en el segundo, imitar al propietario que espera al ladrón, preparados para la llegada imprevista del Hijo del hombre.

Hay también una notable diferencia en cuanto al tono: la primera comparación da por supuesto que el señor encontrará a los criados vigilando y los proclama dos veces bienaventurados. La segunda tiene un tono de amenaza y peligro.

De la vuelta del Señor al encuentro con el Señor

A mediados del siglo XX, los Testigos de Jehová estaban convencidos de que el fin del mundo sería en 1984 (70 años después de 1914, el comienzo de la Primera Guerra Mundial). Supongo que ahora mantendrán otra fecha. Pero no debemos reírnos de ellos. La adaptación de antiguas profecías a nuevas realidades es frecuente en el Antiguo Testamento y también en la iglesia primitiva.

En el caso concreto de la lectura de hoy, sin negar la vuelta del Señor, el acento se ha desplazado a algo más cercano e indiscutible: el encuentro personal con él después de la muerte. En esta perspectiva, la exhortación a la vigilancia sigue siendo totalmente válida.

Pero vigilar no significa vivir angustiados, sino cumplir adecuadamente las propias obligaciones, como recuerdan las exhortaciones de las cartas del Nuevo Testamento: en la vida de familia, el trabajo, la sociedad, la comunidad, es donde el cristiano demuestra su actitud de vigilancia.

La primera lectura (Sabiduría 18,6-9)

La primera lectura, tomada del libro de la Sabiduría, ofrece dos posibles puntos de contacto con el evangelio. El texto dice así.

La noche de la liberación [de Egipto] se les anunció de antemano a nuestros padres, para que tuvieran ánimo, al conocer con certeza la promesa de que se fiaban. Tu pueblo esperaba ya la salvación de los inocentes y la perdición de los culpables, pues con una misma acción castigabas a los enemigos y nos honrabas, llamándonos a ti. Los hijos piadosos de un pueblo justo ofrecían sacrificios a escondidas y, de común acuerdo, se imponían esta ley sagrada: que todos los santos serían solidarios en los peligros y en los bienes; y empezaron a entonar los himnos tradicionales.

Primer punto de contacto: vigilancia esperando la salvación.

El libro de la Sabiduría piensa en la noche de la liberación de Egipto

El evangelio, en la salvación que traerá la segunda venida de Jesús.

En ambos casos se subraya la actitud vigilante de israelitas y cristianos.

Segundo punto de contacto: solidaridad

Al momento de salir de Egipto, los israelitas se comprometen a compartir los bienes: serían solidarios en los peligros y en los bienes.

En la forma larga del evangelio, Jesús anima a los cristianos a ir más lejos: Vended vuestros bienes y dad limosna; haceos talegas que no se echen a perder, y un tesoro inagotable en el cielo.

Reflexión final

Leer este evangelio en el primer domingo de agosto, cuando muchos acaban de empezar las vacaciones, no parece lo más adecuado. Sin embargo, precisamente al comienzo de las vacaciones es cuando más nos aconsejan una actitud de vigilancia: con respecto a la protección de la casa, las ruedas del coche, la revisión del motor, la protección de los rayos solares… Siendo realistas, también al comienzo de las vacaciones es cuando muchos se encuentran definitivamente con el Señor. La vigilancia no es solo para el otoño.

July 27, 2022

Crisis económica y disfrute de la riqueza. Domingo 18 del Tiempo Ordinario. Ciclo C

En un momento de grave crisis económica, cuando muchas familias no saben cómo llegarán al fin de mes, resulta irónico que el evangelio nos ponga en guardia contra el deseo de disfrutar de nuestra riqueza. Sin embargo, Lucas no escribía para millonarios, y algún provecho podían sacar de la enseñanza de Jesús incluso los miembros más pobres de su comunidad. Las dos lecturas de hoy coinciden en denunciar el carácter engañoso de la riqueza, pero Jesús añade una enseñanza válida para todos.

Una elección curiosa: la primera lectura

En el Antiguo Testamento, la riqueza se ve a veces como signo de la bendición divina (casos de Abrahán y Salomón); otras, como un peligro, porque hace olvidarse de Dios y lleva al orgullo; los profetas la consideran a menudo fruto de la opresión y explotación; los sabios denuncian su carácter engañoso y traicionero. En esta última línea se inserta la primera lectura de hoy, que recoge dos reflexiones de Qohélet, el famoso autor del “Vanidad de vanidades, todo vanidad”.

La primera reflexión afirma que todo lo conseguido en la vida, incluso de la manera más justa y adecuada, termina, a la hora de la muerte, en manos de otro que no ha trabajado (probablemente piensa en los hijos).

¡Vanidad de vanidades, dice Qohélet;

vanidad de vanidades, todo es vanidad!

Hay quien trabaja con sabiduría, ciencia y acierto,

y tiene que dejarle su porción a uno que no ha trabajado.

También esto es vanidad y grave desgracia.

La segunda reflexión se refiere a la vanidad del esfuerzo humano. Sintetizando la vida en los dos tiempos fundamentales, día y noche, todo lo ve mal.

Entonces, ¿qué saca el hombre de todos los trabajos y preocupaciones que lo fatigan bajo el sol?

De día su tarea es sufrir y penar, de noche no descansa su mente.

También esto es vanidad.

Ambos temas (lo conseguido en la vida y la vanidad del esfuerzo humano) aparecen en la descripción del protagonista de la parábola del evangelio.

Petición, parábola y enseñanza (Lc 12,31-21)

En el evangelio de hoy podemos distinguir tres partes: el punto de partida, la parábola, y la enseñanza final.

El punto de partida

En aquel tiempo, dijo uno del público a Jesús:

‒ Maestro, di a mi hermano que reparta la herencia conmigo.

El le respondió:

‒ ¡Hombre! ¿Quién me ha constituido juez o repartidor entre vosotros?

Y les dijo:

‒ Mirad y guardaos de toda codicia, porque, aun en la abundancia, la vida de uno no está asegurada por sus bienes.

Si esa misma propuesta se la hubieran hecho a un obispo o a un sacerdote, inmediatamente se habría sentido con derecho a intervenir, aconsejando compartir la herencia y encontrando numerosos motivos para ello. Jesús no se considera revestido de tal autoridad. Pero aprovecha para advertir del peligro de codicia, como si la abundancia de bienes garantizara la vida. Esta enseñanza la justifica, como es frecuente en él, con una parábola.

La parábola.

Los campos de cierto hombre rico dieron mucho fruto; y pensaba entre sí, diciendo: “¿Qué haré, pues no tengo donde reunir mi cosecha?” Y se dijo: “Voy a hacer esto: Voy a demoler mis graneros, edificaré otros más grandes y reuniré allí todo mi trigo y mis bienes, y diré a mi alma: Alma, tienes muchos bienes en reserva para muchos años. Descansa, come, bebe, banquetea”. Pero Dios le dijo: “¡Necio! esta misma noche te reclamarán el alma; las cosas que preparaste, ¿para quién serán?”

A diferencia de Qohélet, Jesús no presenta al rico sufriendo, penando y sin lograr dormir, sino como una persona que ha conseguido enriquecerse sin esfuerzo; y su ilusión para el futuro no es aumentar su capital de forma angustiosa sino descansar, comer, beber y banquetear.

Pero el rico de la parábola coincide con el de Qohélet en que, a la larga, ninguno de los dos podrá conservar su riqueza. La muerte hará que pase a los descendientes o a otra persona.

La enseñanza final.

Si todo terminara aquí, podríamos leer los dos textos de este domingo como un debate entre sabios.

Qohélet, aparentemente pesimista (todo lo obtenido es fruto de un duro esfuerzo y un día será de otros) resulta en realidad optimista, porque piensa que su discípulo dispondrá de años para gozar de sus bienes.

Jesús, aparentemente optimista (el rico se enriquece sin mayor esfuerzo), enfoca la cuestión con un escepticismo cruel, porque la muerte pone fin a todos los proyectos.

Pero la mayor diferencia entre Jesús y Qohélet la encontramos en la última frase.

Así es el que atesora riquezas para sí, y no se enriquece en orden a Dios.

Frente al mero disfrute pasivo de los propios bienes (Qohélet), Jesús aconseja una actitud práctica y positiva: enriquecerse a los ojos de Dios.

Jesús y el Banco Central Europeo

El BCE, en su intento de frenar la inflación, ha decidido subir los tipos de interés para que no invirtamos ni gastemos más de lo preciso. Jesús, en cambio, nos invita a invertir, pero de forma muy distinta, enriqueciéndonos a los ojos de Dios. Las posibilidades son múltiples, recuerdo una sola. Las ONG que trabajan en África y otros países del Tercer Mundo recuerdan a menudo lo mucho que se puede hacer a nivel alimenticio, sanitario, educativo, con muy pocos euros. Quienes no corren peligro, como el protagonista de la parábola, de disfrutar de enormes riquezas, pueden aprovechar lo que tienen, incluso poco, para hacer el bien y enriquecerse a los ojos de Dios.

July 20, 2022

Aprendiendo a rezar. Domingo 17 del Tiempo Ordinario. Ciclo C

El domingo pasado, el evangelio nos animaba a escuchar a Jesús, como María. Hoy nos anima a hablarle a Dios. Ante una persona importante es fácil quedarse sin palabras, no saber qué decir. Mucho más ante Dios. Quizá por eso, los discípulos no rezan. Pero les suscita curiosidad ver a Jesús rezando. ¿Qué dice? ¿Por qué no les enseña a hablarle a Dios? Este será el tema del evangelio. La primera lectura ofrece un tipo de oración muy curioso: la intercesión a través del regateo. Dada la abundancia de material, sería preferible limitar la homilía al evangelio.

Primera lectura: Un regateo inútil (Génesis 18, 20-32)

En aquellos días, el Señor dijo:

‒ La acusación contra Sodoma y Gomorra es fuerte, y su pecado es grave; voy a bajar, a ver si realmente sus acciones responden a la acusación; y si no, lo sabré.

Los hombres se volvieron y se dirigieron a Sodoma, mientras el Señor seguía en compañía de Abrahán.

Entonces Abrahán se acercó y dijo a Dios:

‒ ¿Es que vas a destruir al inocente con el culpable? Si hay cincuenta inocentes en la ciudad, ¿los destruirás y no perdonarás al lugar por los cincuenta inocentes que hay en él? ¡Lejos de ti hacer tal cosa!, matar al inocente con el culpable, de modo que la suerte del inocente sea como la del culpable; ¡lejos de ti! El juez de todo el mundo, ¿no hará justicia?

El Señor contestó:

‒ Si encuentro en la ciudad de Sodoma cincuenta inocentes, perdonaré a toda la ciudad en atención a ellos.

Abrahán respondió:

‒ Me he atrevido a hablar a mi Señor, yo que soy polvo y ceniza. Si faltan cinco para el número de cincuenta inocentes, ¿destruirás, por cinco, toda la ciudad?

Respondió el Señor:

‒ No la destruiré, si es que encuentro allí cuarenta y cinco.

Abrahán insistió:

‒ Quizá no se encuentren más que cuarenta.

Le respondió:

‒ En atención a los cuarenta, no lo haré.

Abrahán siguió:

‒ Que no se enfade mi Señor, si sigo hablando. ¿Y si se encuentran treinta?

Él respondió:

‒ No lo haré, si encuentro allí treinta.

Insistió Abrahán:

‒ Me he atrevido a hablar a mi Señor. ¿Y si se encuentran sólo veinte?

Respondió el Señor:

‒ En atención a los veinte, no la destruiré.

Abrahán continuó:

‒ Que no se enfade mi Señor si hablo una vez más. ¿Y si se encuentran diez?

Contestó el Señor:

‒ En atención a los diez, no la destruiré.

He titulado este episodio “Un regateo inútil” porque, en definitiva, no sirve de nada. Sodoma y Gomorra desaparecen irremisiblemente porque no se encuentran en ella ni siquiera diez personas inocentes.

En realidad, el mensaje fundamental de este episodio no es la oración de intercesión sino la dificultad de compaginar las desgracias que ocurren en la historia con la justicia y la bondad de Dios. Este tema preocupó enormemente a los teólogos de Israel, sobre todo después de la dura experiencia de la destrucción de Jerusalén y del destierro a Babilonia en el siglo VI a.C.

En una religión monoteísta, como la de Israel, el problema del mal y de la justicia divina se vuelve especialmente agudo. No se le puede echar la culpa a ningún dios malo, o a un dios secundario. Todo, la vida y la muerte, la bendición y la maldición, dependen directamente del Señor. Cuando ocurre una desgracia tan terrible como la conquista de Jerusalén y la deportación, ¿dónde queda la justicia divina?

El autor de este pasaje del Génesis lo tiene claro: la culpa no es de Dios, que está dispuesto a perdonar a todos si encuentra un número mínimo de inocentes. La culpa es de la ausencia total de inocentes.

El lector moderno no está de acuerdo con esta mentalidad. Tiene otros recursos para evitar el problema. El más frecuente, no pensar en él. Si piensa, decide que Dios no es el responsable de invasiones, destrucciones y deportaciones. De eso nos encargamos los hombres, que sabemos hacerlo muy bien. Con este planteamiento salvamos la bondad y la justicia divina. Los antiguos teólogos judíos veían la acción de Dios de forma más misteriosa y profunda. No eran tan tontos como a veces pensamos.

Evangelio: la oración modelo y la importancia de insistir (Lucas 11,1-13)

El evangelio recoge dos cuestiones muy distintas: la oración típica del cristiano, la que distingue a sus discípulos, y la importancia de ser insistentes y pesados en nuestra oración, hasta conseguir que Dios se harte y nos conceda… ¿Qué nos concederá Dios? Demasiada materia para un solo domingo. Comentaré los dos temas por separado.

Aprendiendo a rezar (Lucas 11, 1-4)

Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo:

‒ Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos.

Él les dijo:

‒ Cuando oréis decid:

“Padre,

santificado sea tu nombre,

venga tu reino,

danos cada día nuestro pan del mañana,

perdónanos nuestros pecados,

porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe algo,

y no nos dejes caer en la tentación.”

Nota previa: En Lucas faltan dos peticiones que conocemos por Mateo: “hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo”, y “líbranos del mal”. La liturgia traduce “nuestro pan del mañana”; debería traducir, como en la misa, “nuestro pan de cada día”, ya que la fórmula griega es la misma en Mateo y Lucas (to.n a;rton h`mw/n to.n evpiou,sion). Pero existe una discusión muy antigua sobre si epiousion se debe interpretar del alimento cotidiano o como referencia a la eucaristía. Parece que la liturgia se ha inclinado en este caso por la interpretación eucarística.

El “Padre nuestro” es la síntesis de todo lo que Jesús vivió y sintió a propósito de Dios, del mundo y de sus discípulos. En torno a estos temas giran las peticiones (sean siete como en Mateo o cinco como en Lucas).

Frente a un mundo que prescinde de Dios, lo ignora o incluso lo ofende, Jesús propone como primera petición, como ideal supremo del discípulo, el deseo de la gloria de Dios: “santificado sea tu Nombre”; dicho con palabras más claras: “proclámese que Tú eres santo”. Es la vuelta a la experiencia originaria de Isaías en el momento de su vocación, cuando escucha a los serafines proclamar: “Santo, santo, santo, el Señor, Dios del universo” (Is 6). La primera petición se orienta en esa línea profética que sitúa a Dios por encima de todo, exalta su majestad y desea que se proclame su gloria.

Ante un mundo donde con frecuencia predominan el odio, la violencia, la crueldad, que a menudo nos desencanta con sus injusticias, Jesús pide que se instaure el Reinado de Dios, el Reino de la justicia, el amor y la paz. Recoge en esta petición el tema clave de su mensaje (“está cerca el Reinado de Dios”), en el que tantos contemporáneos concentraban la suma felicidad y todas sus esperanzas.

Como tercer centro de interés aparece la comunidad. Ese pequeño grupo de seguidores de Jesús, que necesita día tras día el pan, el perdón, la ayuda de Dios para mantenerse firme. Peticiones que podemos hacer con sentido individual, pero que están concebidas por Jesús de forma comunitaria, y así es como adquieren toda su riqueza.

Cuando uno imagina a ese pequeño grupo en torno a Jesús recorriendo zonas poco pobladas y pobres, comprende sin dificultad esa petición al Padre de que le dé “el pan nuestro de cada día”.

Cuando se recuerdan los fallos de los discípulos, su incapacidad de comprender a Jesús, sus envidias y recelos, adquiere todo sentido la petición: “perdona nuestras ofensas”.

Y pensando en ese grupo que debió soportar el gran escándalo de la muerte y el rechazo del Mesías, la oposición de las autoridades religiosas, se entiende que pida “no caer en la tentación”.

El Padre nuestro nos enseña que la oración cristiana debe ser:

Amplia, porque no podemos limitarnos a nuestros problemas; el primer centro de interés debe ser el triunfo de Dios;

Profunda, porque al presentar nuestros problemas no podemos quedarnos en lo superficial y urgente: el pan es importante, pero también el perdón, la fuerza para vivir cristianamente, el vernos libres de toda esclavitud.

Íntima, en un ambiente confiado y filial, ya que nos dirigimos a Dios como “Padre”.

Comunitaria. “Padre nuestro", danos, perdónanos, etc.

En disposición de perdón.

Necesidad de ser insistentes en la oración (Lucas 11,5-13)

Y les dijo:

‒ Si alguno de vosotros tiene un amigo, y viene durante la medianoche para decirle: “Amigo, préstame tres panes, pues uno de mis amigos ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle.” Y, desde dentro, el otro le responde: “No me molestes; la puerta está cerrada; mis niños y yo estamos acostados; no puedo levantarme para dártelos.” Si el otro insiste llamando, yo os digo que, si no se levanta y se los da por ser amigo suyo, al menos por la importunidad se levantará y le dará cuanto necesite.

Pues así os digo a vosotros:

Pedid y se os dará,

buscad y hallaréis,

llamad y se os abrirá;

porque quien pide recibe,

quien busca halla,

y al que llama se le abre.

¿Qué padre entre vosotros, cuando el hijo le pide pan, le dará una piedra?

¿O si le pide un pez, le dará una serpiente?

¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión?

Si vosotros, pues, que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden?

El ejemplo del amigo importuno

En las casas del tiempo de Jesús los niños no duermen en su habitación. De la entrada de la casa a la cocina no se va por un pasillo. No existe luz eléctrica ni linterna. Un solo espacio sirve de todo: cocina y comedor durante el día, dormitorio por la noche. Moverse en la oscuridad supone correr el riesgo de pisar a más de uno y tener que soportar sus quejas y maldiciones.

El “amigo” trae a la memoria un simpático proverbio bíblico: “El que saluda al vecino a voces y de madrugada es como si lo maldijera”. Este amigo no saluda, pide. Y consigue lo que quiere.

Este individuo merecería que le dirigiesen toda la rica gama de improperios que reserva la lengua castellana para personas como él. Sin embargo, Jesús lo pone como modelo. Igual que más tarde, también en el evangelio de Lucas, pondrá como modelo a una viuda que insiste para que un juez inicuo le haga justicia.

La bondad paternal de Dios y un regalo inesperado

En realidad, no haría falta ser tan insistentes, porque Dios, como padre, está siempre dispuesto a dar cosas buenas a sus hijos.

Aquí es donde Lucas introduce un detalle esencial. Las palabras tan conocidas “Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá…” se prestan a ser mal entendidas. Como si Dios estuviera dispuesto a dar cualquier cosa que se le pida, desde un puesto de trabajo hasta la salud, pasando por aprobar un examen. Esta interpretación ha provocada muchas crisis de fe y la conciencia diluida de que la oración no sirve para nada.

El evangelio de Mateo, que recoge las mismas palabras, termina diciendo que Dios “dará cosas buenas a los que se las pidan”. La oración de Jesús en el huerto de los olivos demuestra que Dios tiene una idea muy distinta de nosotros, incluso de Jesús, de lo que es bueno y lo que más nos conviene.

Pero las palabras del evangelio de Mateo a Lucas le resultan poco claras y ofrece una versión distinta: “vuestro Padre celestial dará Espíritu Santo a los que se lo piden”. Para Lucas, tanto en el evangelio como en el libro de los Hechos, el Espíritu Santo es el gran motor de la vida de la Iglesia. En medio de las dificultades, incluso en los momentos más duros de la vida, la oración insistente conseguirá que Dios nos dé la fuerza, la luz y la alegría de su Espíritu.

July 14, 2022

¿Afanarse o escuchar? Domingo 16 del Tiempo Ordinario. Ciclo C

El domingo pasado, la parábola del buen samaritano terminaba con una invitación a la acción: «Ve, y haz tú lo mismo». Imaginemos que quien tenemos delante no es un pobre hombre apaleado y medio muerto, sino Jesús. Se ha presentado en la casa a mediodía. ¿Qué es más importante: afanarnos por darle bien de comer o sentarnos a escucharle? Como el evangelio va de invitación a comer, para la primera lectura se ha elegido la famosa escena en la que Abrahán invita a tres personajes misteriosos que llegan a su tienda.

Abrahán invita a comer al Señor (Génesis 18,1-10)

En aquellos días, el Señor se apareció a Abrahán junto a la encina de Mambré, mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda, porque hacía calor. Alzó la vista y vio a tres hombres en pie frente a él. Al verlos, corrió a su encuentro desde la puerta de la tienda y se prosternó en tierra, diciendo:

‒ Señor, si he alcanzado tu favor, no pases de largo junto a tu siervo. Haré que traigan agua para que os lavéis los pies y descanséis junto al árbol. Mientras, traeré un pedazo de pan para que cobréis fuerzas antes de seguir, ya que habéis pasado junto a vuestro siervo.

Contestaron:

‒ Bien, haz lo que dices.

Abrahán entró corriendo en la tienda donde estaba Sara y le dijo:

‒ Aprisa, tres cuartillos de flor de harina, amásalos y haz una hogaza.

Él corrió a la vacada, escogió un ternero hermoso y se lo dio a un criado para que lo guisase en seguida. Tomó también cuajada, leche, el ternero guisado y se lo sirvió. Mientras él estaba en pie bajo el árbol, ellos comieron.

Después le dijeron:

‒ ¿Dónde está Sara, tu mujer?

Contestó:

‒ Aquí, en la tienda.

Añadió uno:

‒ Cuando vuelva a ti, dentro del tiempo de costumbre, Sara habrá tenido un hijo.

¿Cuántos son los invitados?

Este breve relato ha supuesto uno de los mayores quebraderos de cabeza para los comentaristas del Génesis. Empieza diciendo que el Señor se aparece a Abrahán, pero lo que ve el patriarca son tres hombres.

Al principio se dirige a ellos en singular, como si se tratara de una sola persona (“no pases de largo”), pero luego utiliza el plural (“os lavéis, descanséis, cobréis fuerzas”). El plural se mantiene en las acciones siguientes (“comieron, dijeron”), pero la frase capital, la gran promesa, la pronuncia uno solo.

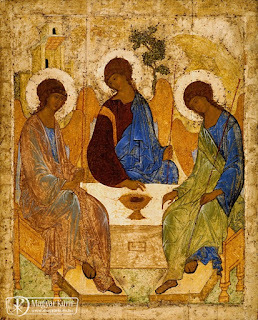

En resumen, un auténtico rompecabezas, resultado de unir tradiciones distintas. No faltaron comentaristas cristianos que vieron en esta escena un anticipo de la Santísima Trinidad. Aunque la idea carece de fundamento serio, sirvió de base para una de las creaciones artísticas más maravillosas: el icono de Andréi Rubliov, pintado hacia 1422-1428.

Hospitalidad

La ley de hospitalidad es una de las normas fundamentales del código del desierto. El hombre que recorre estepas interminables sin una gota de agua ni poblados donde comprar provisiones, está expuesto a la muerte por sed o inanición. Cuando llega a un campamento de beduinos o de pastores no es un intruso ni un enemigo. Es un huésped digno de atención y respeto, que puede gozar de la hospitalidad durante tres días; cuando se marcha, se le debe protección durante otros tres días (unos 100 kilómetros). Esta ley de hospitalidad es la que pone en práctica Abrahán.

El menú, dos cocineros y un maître.

Abrahán no se limita a hospedar a los visitantes. Entre él y su mujer, con la ayuda también de un criado, organiza un verdadero banquete con un ternero hermoso, cuajada, leche y una hogaza de flor de harina. A diferencia de las comidas actuales, no hay prisa. Pasan horas desde que se invita hasta que se preparan los alimentos y se termina de comer.

La cuenta

Al invitado no se le cobra. Pero el huésped principal paga de forma espléndida: prometiendo que Sara tendrá un hijo. El tema de la fecundidad domina toda la tradición de Abrahán y se cumple a través de muchas vicisitudes y de forma dramática.

Marta invita a comer a Jesús (Lucas 10, 38-42)

El texto del evangelio también se ha prestado a mucho debate. Este relato es exclusivo de Lucas, no se encuentra en Mateo, Marcos ni Juan.

En aquel tiempo, entró Jesús en una aldea, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ésta tenía una hermana llamada María, que, sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Y Marta se multiplicaba para dar abasto con el servicio; hasta que se paró y dijo:

‒ Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola con el servicio? Dile que me eche una mano.

Pero el Señor le contestó:

‒ Marta, Marta, andas inquieta y nerviosa con tantas cosas; sólo una es necesaria. María ha escogido la parte mejor, y no se la quitarán.

¿Cuántos invitados a comer?

En la historia de Abrahán resultaba difícil saber si los invitados eran uno o tres. El relato de Lucas nos deja en la mayor duda. Jesús siempre iba acompañado, no sólo de los Doce, sino también de muchas mujeres, como afirman expresamente Marcos y Lucas, citando el nombre de algunas de ellas. ¿Los recibe a todos Marta? ¿Se limita a invitar a Jesús? Las palabras “Marta se multiplicaba para dar abasto con el servicio” sugieren que no se trataba de un solo invitado. Pero la escena parece tan simbólica que resulta difícil imaginar la habitación abarrotada de gente.

El menú, y una cocinera sin ayudante

No sabemos el número de invitados, pero sí está claro el de cocineras. Aquí no ocurre con en el relato del Génesis, donde Sara amasa y cuece la hogaza, mientras Abrahán colabora corriendo a escoger el ternero, dando órdenes de prepararlo, encargándose de la cuajada y de la leche.

En la casa del evangelio hay también dos personas, Marta y María. Pero María se sienta cómodamente a los pies de Jesús mientras Marta se mata trabajando. ¿Por qué tanto esfuerzo? ¿Porque son muchos los invitados? ¿O porque Marta pretende prepararle a Jesús un banquete tan suculento como el de Abrahán, y le faltan tiempo y manos para el ternero, la hogaza, la cuajada y la leche?

Desgraciadamente, ignoramos el menú. Según algunos comentaristas, las palabras que dirige Jesús a Marta, “sólo una cosa es necesaria” significarían: “un plato basta”, no te metas en más complicaciones.

Dos actitudes

El contraste entre María sentada y Marta agobiada se ha prestado a muchas interpretaciones. Por ejemplo, a defender la supremacía de la vida contemplativa sobre la activa, sin tener en cuenta que esas formas de vida no existían en tiempos de Jesús ni en la iglesia del siglo I. Entre los judíos de la época existían grupos religiosos con tintes monásticos (los esenios de los que habla Flavio Josefo y los terapeutas de los que habla Filón de Alejandría), pero Lucas no presenta a María como modelo de las monjas de clausura frente a Marta, que sería la cristiana casada o la religiosa de vida activa.

El evangelio no contrapone pasividad y trabajo. Jesús no reprocha a Marta que trabaje sino que “andas inquieta y nerviosa con tantas cosas”. Esa inquietud por hacer cosas, agradar y quedar bien, le impide lo más importante: sentarse un rato a charlar tranquilamente con Jesús y escucharle.

Todos tenemos la tendencia a sentirnos protagonistas, incluso en la relación con Dios. Nos atrae más la acción que la oración, hacer y dar que escuchar y recibir. Nos sentimos más importantes. La breve escena de Marta y María nos recuerda que muy a menudo andamos inquietos y nerviosos con demasiadas cosas y olvidamos la importancia primaria del trato con el Señor.

Marta-María y el buen samaritano

Este episodio sigue inmediatamente a la parábola del buen samaritano, que leímos el domingo pasado. Los dos textos son exclusivos del evangelio de Lucas, y pienso que se iluminan mutuamente.

La parábola del buen samaritano es una invitación a la acción a favor de la persona que nos necesita: “ve y haz tú lo mismo”.

Para mantener la acción a favor del prójimo la mejor preparación es sentarse, como María, a escuchar la palabra de Jesús.

July 6, 2022

Ucrania, Melilla y el buen samaritano. Domingo 15º. Tiempo ordinario. Ciclo C

El domingo pasado, el envío de los setenta y dos discípulos nos hacía pensar en los miles de personas anónimas que difunden el evangelio en todas partes del mundo. Este domingo, la parábola del buen samaritano nos recuerda a tantísima gente que ha puesto en práctica su enseñanza. Cuando comenzó la guerra de Ucrania, hubo conductores que recorrieron miles de kilómetros para salvar a mujeres y niños y ponerlos a salvo entre nosotros. En todos los países de la Unión Europea se ofreció casa, comida, vestidos, cariño. Esto no debe hacernos olvidar lo difícil, casi imposible, que resulta a veces comportarse como el buen samaritano. Pero el contexto actual ayuda a comprender mejor la parábola y su gran dosis de mala idea.

Una receta rápida para salvarse (Deuteronomio 30,10-14)

¿Existe esa receta? ¿Es fácilmente asequible? La respuesta del Deuteronomio es clara: no hay que subir al Himalaya ni atravesar el Atlántico para saber lo que Dios quiere de nosotros. Lo que Dios quiere del israelita está escrito “en el código de esta ley”, que se limita a los capítulos 12-26 del Deuteronomio. No se trata de estudiar mucho sino de convertirse con todo el corazón y toda el alma, y de poner en práctica lo que allí se dice.

Moisés habló al pueblo, diciendo:

‒ Escucha la voz del Señor, tu Dios, guardando sus preceptos y mandatos, lo que está escrito en el código de esta ley; conviértete al Señor, tu Dios, con todo el corazón y con toda el alma. Porque el precepto que yo te mando hoy no es cosa que te exceda, ni inalcanzable; no está en el cielo, no vale decir: “¿Quién de nosotros subirá al cielo y nos lo traerá y nos lo proclamará para que lo cumplamos?” Ni está más allá del mar, no vale decir: “¿Quién de nosotros cruzará el mar y nos lo traerá y nos lo proclamará, para que lo cumplamos?” El mandamiento está muy cerca de ti: en tu corazón y en tu boca. Cúmplelo.

Pero el Deuteronomio planteó un problema. Aunque el texto era intocable, y nadie estaba autorizado a quitar ni añadir nada, la interpretación de sus normas fue creciendo de forma incontrolada. En tiempos de Jesús, el judaísmo contaba 613 mandamientos (365 prohibiciones y 248 preceptos) capaces de volver loco a cualquier persona.

Ante este cúmulo de mandamientos, surgió el deseo de sintetizar o de saber qué era lo más importante. El rabino Hillel, poco anterior a Jesús, enseñaba: “Lo que no te guste, no se lo hagas a tu prójimo. En esto consiste toda la Ley, lo demás es interpretación”. También del Rabí Aquiba (+ hacia 135 d.C.) se recuerda un esfuerzo parecido de sintetizar toda la Ley en una sola frase: “Amarás a tu prójimo como a ti mismo; este es un gran principio general en la Torá”.

En los evangelios hay diversos intentos de simplificar la cuestión con una respuesta breve y drástica. El más famoso es la Regla de oro, con la que cierra el evangelio de Mateo el Sermón del Monte: “Tratad a los demás como queréis que os traten a vosotros. En esto consiste la ley y los profetas” (Mt 7,12). El tema reaparece en el episodio de hoy, cuando le preguntan a Jesús cuál es el mandamiento principal. El relato de Lucas introduce cambios muy significativos en el de Marcos.

El escriba bueno de Marcos

Los escribas, equivalentes a los doctores de teología actuales, pero con mucho más poder, autoridad y prestigio, no quedan bien en los evangelios. Generalmente aparecen junto a los fariseos, como adversarios de Jesús. Menos en este caso de Marcos, donde un escriba pregunta a Jesús cuál es el mandamiento principal, y él le responde: amar a Dios y amar al prójimo. La reacción del escriba es alabar a Jesús, que le devuelve la alabanza.

El legista malintencionado de Lucas

El protagonista del relato de Lucas no viene con buena intención, pretende poner en un aprieto a Jesús; y no plantea una cuestión teórica (“¿cuál es el mandamiento principal?”) sino muy personal: “¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna?”.

Jesús no cae en la trampa. En vez de responder, pregunta: “¿Qué está escrito en la Ley? ¿Qué lees en ella?” Y el legista se ve obligado a reconocer que sabe perfectamente lo que debe hacer: amar a Dios y al prójimo. Jesús, con cierta ironía, le indica que su problema no consiste en saber lo que tiene que hacer, sino en hacerlo.

Aquí podría haber terminado todo. Pero el legista, que tiene la sensación de haber quedado en ridículo, para justificarse plantea una cuestión filosófico-teológica: “¿Y quién es mi prójimo?” Afortunadamente, Jesús no es un profesor universitario. No le da una conferencia de Antropología ni le escribe un Manual de quinientas páginas intentando aclarar esa intrincada cuestión. Se limita a contar una parábola.

‒ Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos, que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto.

Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y, al verlo, dio un rodeo y pasó de largo.

Lo mismo hizo un levitaque llegó a aquel sitio: al verlo dio un rodeo y pasó de largo.

Pero un samaritano que iba de viaje, llegó a donde estaba él y, al verlo,

le dio lástima,

se le acercó,

le vendó las heridas,

echándoles aceite y vino,

y, montándolo en su propia cabalgadura,

lo llevó a una posada

y lo cuidó.

Al día siguiente, sacó dos denarios y, dándoselos al posadero, le dijo:

‒ Cuida de él, y lo que gastes de más yo te lo pagaré a la vuelta.

La parábola ofrece dos modelos de conducta: la del sacerdote y el levita, que ante el pobre hombre asaltado y malherido por los bandidos dan un rodeo y pasan de largo, y la del samaritano que siente lástima, se acerca, echa aceite y vino en las heridas, las venda, lo monta en su cabalgadura, lo lleva a una posada, lo cuida y paga su estancia. Son siete acciones, basadas todas ellas en el sentimiento inicial de lástima.

Al legista podría resultarle ofensivo que le cuenten un cuento. Pero Jesús no le da tiempo a protestar, pasa directamente al ataque, obligándole a reconocer que lo importante es comportarse como prójimo.

¿Cuál de estos tres te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los bandidos?

Él contestó: El que practicó la misericordia con él.

Díjole Jesús: Anda, haz tú lo mismo .

Lo importante no es discutir sino actuar.

La mala idea de la parábola

A muchos les gustaría limitar la parábola al ejemplo del samaritano y dejarnos con buen sabor de boca. Pero Lucas, del que siempre alabamos su bondad, resulta en este caso muy hiriente. No le basta un protagonista, necesita tres. Y los elige con toda la intención: un sacerdote, un levita, un samaritano.

El sacerdote y el levita, los personajes especialmente consagrados a Dios, hacen exactamente lo mismo: dan un rodeo y siguen su camino. ¿Por qué actúan de este modo? ¿Porque son malos y egoístas? No. Porque si el herido no está herido, sino muerto, basta tocarlo para quedar impuro.

La ley es tajante: “El sacerdote no se contaminará con el cadáver de un pariente, a no ser de pariente próximo: madre, padre, hijo, hija, hermano o de su propia hermana soltera, no dada en matrimonio. Queda profanado” (Levítico 21,2-4). Si no pueden contaminarse con un pariente, mucho menos con un desconocido al borde de la carretera.

Y lo que se deduce es trágico: es la ley de Dios la que impide practicar la misericordia y comportarse como prójimo del herido.

Lucas podría haber buscado como tercer protagonista a un cura progre o a un diácono permanente sin obsesión por la ley. Elige al menos indicado: un samaritano. El personaje más odioso y despreciable para un judío, miembro de un pueblo que, según el libro de los Reyes, “no veneran al Señor ni proceden según sus mandatos y preceptos”. Irónicamente, un representante de este pueblo que no venera al Señor ni procede según sus mandatos y preceptos es quien actúa con misericordia y se comporta como prójimo.

Un final actual inesperado

Sin caer en la crítica injusta a obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, la parábola nos hace pensar en tantos samaritanos agnósticos, ateos, homosexuales, lesbianas, etc., que se entregan plenamente a personas necesitadas. Pero la realidad actual podría proporcionar una final muy distinto a la parábola.

«Al cabo del tiempo, el legista se presentó a Jesús y le dijo:

- Maestro, he intentado poner en práctica lo que me dijiste. Vi multitud de personas hambrientas, enfermas, desesperadas, intentando huir de la guerra y del hambre. Quise acercarme a ayudarlas, pero tropecé con vallas y muros custodiados por la policía y el ejército.

Jesús miró al cielo, suspiró y le dijo:

- Llegará un día en el que no habrá vallas ni muros. Mientras, busca en otras partes. Siempre encontrarás gente a la que ayudar.

June 29, 2022

Homenaje a los apóstoles anónimos. Domingo 14 Tiempo Ordinario. Ciclo C

, aunque al final digo algo de la segunda.

Lectura breve, políticamente correcta (Lucas 10, 1-12)

En aquel tiempo, designó el Señor otros setenta y dos y los mandó por delante, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares adonde pensaba ir él. Y les decía:

‒ La mies es abundante y los obreros pocos; rogad, pues, al dueño de la mies que mande obreros a su mies. ¡Poneos en camino!

Mirad que os mando como corderos en medio de lobos. No llevéis talega, ni alforja, ni sandalias; y no os detengáis a saludar a nadie por el camino.

Cuando entréis en una casa , decid primero: "Paz a esta casa." Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz; si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa , comed y bebed de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa .

Si entráis en un pueblo y os reciben bien, comed lo que os pongan, curad a los enfermos que haya, y decid: "Está cerca de vosotros el Reino de Dios."

En su perspectiva, la misión no es obra de un pequeño grupo de selectos; si el mensaje del evangelio se difundió por el imperio romano fue gracias a gran número de personas anónimas, igual que ocurre en nuestros días.

Curiosamente, lo primero que deben hacer los setenta y dos es rezar para que el Señor envíe operarios a su mies. El tema empalma con el del domingo pasado, a propósito de los tres casos de vocación. Jesús hablaba con tanta dureza que parecía no querer seguidores. Aquí queda claro que son absolutamente necesarios y hay que pedir al dueño de la mies que los envíe. El dueño de la mies no es Dios Padre, sino el mismo que Jesús, que les ordena ponerse en camino. Con una advertencia y unas órdenes.

La advertencia: no van a una labor fácil ni agradable. Van como corderos en medio de lobos. El peligro no es la dentellada que provoca la muerte sino la que desprestigia y tira por tierra el mensaje del evangelio. El imperio romano estaba repleto de grupos y predicadores religiosos parecidos a muchos de los actuales que utilizan la religión como forma de ganarse la vida. Por eso, la mejor forma de evitar las dentelladas de los lobos es llevar una forma de vida totalmente pobre y austera: No llevéis talega, ni alforja, ni sandalias. La talega hace referencia al dinero, la alforja al alimento, las sandalias al vestido.

Luego añade Lucas unas palabras que sólo se encuentran en su evangelio: y no os detengáis a saludar a nadie por el camino. Eso mismo le dijo el profeta Eliseo a su criado Guejazí, un día que lo envió a una misión urgente (curar al hijo de la sunamita). Lucas, que conocía el Antiguo Testamento de memoria, pensó que este momento era el adecuado para poner en boca de Jesús las mismas palabras. La misión de los discípulos es urgente, no se puede perder el tiempo charlando a mitad de camino.

¿Qué hacer cuando llegan a un pueblo o aldea? Jesús concede una importancia capital al alojamiento, insistiendo en no cambiar de casa, ya que esto puede provocar muchos celos y tensiones. Probablemente refleja su experiencia personal; y Lucas, la de los primeros misioneros.

Las palabras siguientes resultan extrañas en este sitio: Si entráis en un pueblo y os reciben bien, comed lo que os pongan, curad a los enfermos que haya, y decid: "Está cerca de vosotros el Reino de Dios." Los discípulos ya habían llegado a un pueblo y habían sido bien acogidos por una familia, que les da de comer. Si Lucas hubiera escrito con ordenador, quizá hubiera marcado bloque, cortado y pegado, cambiando el orden de las frases. O quizá no, porque este orden ilógico deja para el final, dándole mayor importancia, la misión de los discípulos: curar a los enfermos y anunciar la cercanía del Reino de Dios. Exactamente lo mismo que hacía Jesús.

Continuación, políticamente incorrecta ( Lucas 10,17-20)

Cuando entréis en un pueblo y no os reciban, salid a la plaza y decid: "Hasta el polvo de vuestro pueblo, que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos sobre vosotros. De todos modos, sabed que está cerca el reino de Dios." Os digo que aquel día será más llevadero para Sodoma que para ese pueblo.

[La liturgia omite la condena de Corozaín y Betsaida, dos ciudades galileas que no aceptaron a Jesús].

Los setenta y dos volvieron muy contentos y le dijeron:

‒ Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre.

Él les contestó:

‒ Veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad: os he dado potestad para pisotear serpientes y escorpiones y todo el ejército del enemigo. Y no os hará daño alguno. Sin embargo, no estéis alegres porque se os someten los espíritus; estad alegres porque vuestros nombres están inscritos en el cielo.

Lectura del libro de Isaías 66, 10-14c

El texto, muy poético, puede desconcertar al lector moderno. Por eso comienzo con dos aclaraciones:

1) Para un judío, Jerusalén representa infinitamente más que para un católico Roma o el Vaticano. Desde el siglo VI a.C. hasta el tiempo de Jesús, que fueron los siglos más duros en la historia de Judá (dominio sucesivo de babilonios, persas, griegos y romanos), la mayor esperanza se centraba en la gloria y esplendor de Jerusalén. El tema aparece en numerosos textos proféticos y Salmos.

2) Jerusalén es representada como ciudad y como madre. Como ciudad, quedó totalmente destruida después de la conquista de los babilonios en el año 586 a.C. Como madre, se vio desprovista de hijos, porque fueron deportados. Y los hijos, a su vez, están desprovistos del alimento y el cariño de su madre.

En este contexto, el profeta proclama su mensaje utópico, centrado en la vuelta de los hijos a su madre, la mayor alegría para Jerusalén y el mayor consuelo para los desterrados. También habla, en el centro, de la paz y la riqueza que inundarán la ciudad. Un mundo maravilloso de alegría, consuelo, paz y esplendor.

¿Cómo se consigue? ¿Qué deben hacer los judíos? Según este poema, nada. Todo lo hace Dios. Es él quien hace derivar hacia Jerusalén la paz y la riqueza de las naciones; es él quien consuela. Es él quien manifiesta a sus siervos su poder (su mano), como dice la última frase del poema.

Festejad a Jerusalén, gozad con ella, todos los que la amáis,

alegraos de su alegría, los que por ella llevasteis luto.

Mamaréis a sus pechos y os saciaréis de sus consuelos,

y apuraréis las delicias de sus ubres abundantes.

Porque así dice el Señor:

«Yo haré derivar hacia ella, como un río, la paz,

como un torrente en crecida, las riquezas de las naciones.

Llevarán en brazos a sus criaturas y sobre las rodillas las acariciarán;

como a un niño a quien su madre consuela, así os consolaré yo,

y en Jerusalén seréis consolados.

Al verlo, se alegrará vuestro corazón,

y vuestros huesos florecerán como un prado;

la mano del Señor se manifestará a sus siervos.

El contraste entre la lectura de Isaías y el evangelio

El mundo utópico de Isaías, el esplendor de Jerusalén, se realiza sin esfuerzo alguno, por pura obra de Dios. En cambio, el mundo utópico que predican Jesús y los discípulos conlleva mucho sacrificio y esfuerzo. Además, es un mensaje que puede ser rechazado, como le ocurrió al mismo Jesús en Corozaín y Betsaida. Pero la última palabra es de victoria y esperanza: Satanás, símbolo de la oposición al evangelio, cae del cielo como un rayo, mientras que los discípulos triunfan sobre los espíritus inmundos y, sobre todo, sus nombres están escritos en el cielo.

Además, y esta es la gran aportación de Lucas, esos discípulos enviados a la misión no son un grupo de selectos. Todos hemos conocido gente que nos ha hecho gran bien desde el punto de vista humano y cristiano, que nos han anunciado el Reino de Dios. Y también nosotros hemos llevado y debemos llevar adelante esa tarea, a veces dura, y muchas veces con sensación de fracaso. Pero esto no es motivo para dejar de esperar en el triunfo de la utopía.

June 22, 2022

Rechazo y seguimiento. Domingo 13 Tiempo Ordinario. CICLO C

Volvemos al tiempo ordinario, con un tema de enorme importancia y actualidad: la vocación a seguir a Jesús.

La vocación de Eliseo (Primer libro de los Reyes 19, 16b. 19-21)

En aquellos días, el Señor dijo a Elías:

‒ Unge profeta sucesor tuyo a Eliseo, hijo de Safat, de Prado Bailén.

Elías se marchó y encontró a Eliseo, hijo de Safat, arando con doce yuntas en fila, él con la última. Elías pasó a su lado y le echó encima el manto. Entonces Eliseo, dejando los bueyes, corrió tras Elías y le pidió:

‒ Déjame decir adiós a mis padres; luego vuelvo y te sigo.

Elías le dijo:

‒ Ve y vuelve; ¿quién te lo impide?

Eliseo dio la vuelta, cogió la yunta de bueyes y los ofreció en sacrificio; hizo fuego con aperos, asó la carne y ofreció de comer a su gente; luego se levantó, marchó tras Elías y se puso a su servicio.

Todo empieza con una orden de Dios a Elías: ungir como profeta a Eliseo. La unción, que se hacía derramando aceite sobre la cabeza, era típica de los reyes, y este es el único caso que recuerdo de la unción de un profeta. En la mentalidad mediterránea antigua, el aceite no solo era bueno para la comida; también se le atribuían cualidades curativas (por eso se ungía a los enfermos) y religiosas (la unción simboliza una relación especial con Dios).

Elías cumple la orden, pero sin cumplirla. Va en busca de Eliseo, que debía ser hijo de un multimillonario porque está arando con doce yuntas de bueyes. En vez de ungirlo, le echa su manto por encima. Es la única vez que menciona la Biblia este gesto, pero debía ser conocido, porque Eliseo, después de un momento de desconcierto (que no se cuenta, pero se supone), sale corriendo detrás de Elías y se muestra dispuesto a seguirle. Sólo pone una condición: despedirse de sus padres.

A Eliseo le parece una petición lógica, y se la concede. Pero la despedida no consiste en dar un beso a los padres. Es algo más solemne e incluye a toda la familia: mata la yunta de bueyes y organiza un asado para toda su gente. Sin prisas, porque unos bueyes no se matan en cinco minutos, ni la carne se prepara en un cuarto de hora, ni se come todo en un rato. Cuando termina la despedida, que pudo durar uno o varios días, Eliseo marcha con Elías y se pone a su servicio.

Rechazo y seguimiento (Lucas 9, 51-62)

El fragmento elegido para este domingo consta de cuatro escenas muy breves. Las tres últimas están relacionadas por el tema del seguimiento de Jesús; la primera habla de lo contrario: el rechazo.

Escena 1: el rechazo de los samaritanos

Cuando se iba cumpliendo el tiempo de ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén. Y envió mensajeros por delante. De camino, entraron en una aldea de Samaria para prepararle alojamiento. Pero no lo recibieron, porque se dirigía a Jerusalén. Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le preguntaron:

‒ Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo que acabe con ellos?

Él se volvió y les regañó. Y se marcharon a otra aldea.

Samaritanos y judíos se odiaban desde el siglo X a.C., cuando el norte se separó del sur después de la muerte de Salomón. Pero el dinero es el dinero. Y los samaritanos actuaban del modo siguiente: a los galileos que atravesaban su territorio camino de Jerusalén no les vendían nada; pero en el viaje de vuelta a Galilea ya no había problema en venderles lo que necesitaran, pagándolo adecuadamente (es lo que ocurre en el evangelio de Juan, cuando los discípulos van a comprar pan al pueblo mientras Jesús habla con la samaritana).

Como Jesús y los discípulos se dirigen a Jerusalén, es normal que no los reciban. Pero Santiago y Juan, que debían pasarse el día tronando (Jesús les puso de mote “los hijos del trueno”), le proponen vengarse haciendo que caiga un rayo del cielo y los consuma. Esta reacción, que nos resulta tan desproporcionada y extraña, se comprende recordando una tradición del profeta Elías. Una vez, el rey de Israel mandó un capitán con cincuenta soldados para que le dijese: “Profeta, el rey te manda que vayas a verlo”. Elías respondió: “Si soy profeta, que caiga un rayo y te mate a ti con tus hombres”. Y así ocurrió. El rey repite la orden con otro capitán y otros cincuenta soldados, que quedan tan chamuscados como los primeros. En el tercer intento, el capitán no ordena nada; se arrodilla ante el profeta y le suplica que perdone su vida y la de sus acompañantes. Elías accede y va a visitar al rey. La moraleja de este relato es que el profeta merece el máximo respeto; y quien no lo respete merece que lo mate un rayo caído del cielo. Así piensan Santiago y Juan. Jesús, el gran profeta, merece todo respeto; si los samaritanos no lo reciben, que caiga un rayo y los parta.

Jesús, que supera a Elías en poder, lo supera también en bondad y ve las cosas de manera muy distinta. Lucas termina diciendo: Él se volvió y les regañó. ¿Cómo les regañó? ¿Qué les dijo? Algunos textos posteriores ponen en boca de Jesús estas palabras: “No sabéis a qué espíritu pertenecéis”, es decir, “no tenéis ni idea de cuál es mi forma de pensar y de sentir”. Y se marcharon a otra aldea.

Es una pena que este texto, exclusivo de Lucas (no se encuentra en Marcos ni Mateo), no lo tuvieran en cuenta los que instituyeron la Inquisición, que es una forma de defender a Jesús mediante el fuego.

Al rechazo de los samaritanos se contraponen tres casos de seguimiento. En dos ocasiones, el individuo se ofrece; en otra, es Jesús quien lo pide. En las tres queda clara la forma de vida tan dura de Jesús y de sus seguidores.

Escena 2ª: uno se ofrece a seguir a Jesús

Mientras iban de camino, le dijo uno:

‒ Te seguiré adonde vayas.

Jesús le respondió:

‒ Las zorras tienen madriguera, y los pájaros nido, pero el Hijo del hombre no tiene donde reclinar la cabeza.

La iniciativa parte del individuo, no de Jesús. Éste parece desanimar, subrayando su pobreza y vida dura. No imagine que el seguimiento será fácil y coronado por el éxito humano.

Escena 3ª: Jesús invita a otro a seguirlo

A otro le dijo:

‒ Sígueme .

Él respondió:

‒ Déjame primero ir a enterrar a mi padre.

Le contestó:

‒ Deja que los muertos entierren a sus muertos; tú vete a anunciar el reino de Dios.

En este caso la iniciativa parte de Jesús. Se trata de una orden escueta y tajante, más de que una invitación: “Sígueme”. El otro pide permiso, como Eliseo, no para despedirse de sus padres, sino para enterrar a su padre.

La respuesta de Jesús parece inhumana: “deja que los muertos entierren a sus muertos”. La costumbre judía era enterrar al difunto inmediatamente después de muerto (Hechos de los Apóstoles 5,6.7; 8,2). Por consiguiente, no se trata de que el protagonista de la escena esté velando a su padre y Jesús le ordene abandonar al difunto para seguirlo. Lo que pide es que le permita seguir viviendo con su padre hasta que muera; luego lo seguirá.

Incluso así, las palabras de Jesús siguen siendo terriblemente exigentes. El que quiera seguirlo tiene que cortar radicalmente con la familia, como si todos hubieran muerto, para ir a anunciar el reino de Dios.

Es posible que los evangelios estén reflejando en esta escena lo que le ocurrió al mismo Jesús. Su familia pensaba que estaba loco (Marcos 3,21), y una vez fueron todos a Cafarnaúm con intención de llevárselo a Nazaret a descansar. El evangelio de Juan (7,5) dice expresamente que “sus hermanos no creían en él” (aunque sabemos por el libro de los Hechos y las cartas de Pablo que, más tarde, sí lo aceptaron). En Jesús se cumplió plenamente la necesidad de considerar muerta a la familia para dedicarse a anunciar el evangelio.

Escena 4ª: otro se ofrece con condiciones

Otro le dijo: Te seguiré , Señor. Pero déjame primero despedirme de mi familia.

Jesús le contestó: El que echa mano al arado y sigue mirando atrás no vale para el reino de Dios.

Este es el episodio que empalma mejor con la vocación de Eliseo. Las cosas importantes de la vida diaria, como despedirse de los padres, son compatibles con el seguimiento de Elías. No hay prisa de ningún tipo. Pero aquí está en juego algo mucho más importante y urgente.

Dos rasgos de la vida de Jesús

A veces se comenta que estas personas no siguieron a Jesús. Lucas no dice nada. Por otra parte, esa cuestión es secundaria. Lo importante de los relatos de vocación y de seguimiento es que son relatos de “revelación” de Jesús, nos ayudan a conocerlo mejor. Algo queda claro: la dureza de su vida, desprovisto incluso de casa y familia.

Volviendo a la primera escena, el rechazo de los samaritanos, podemos encontrar cierta relación con las tres siguiente. Jesús, que renuncia a todo por predicar el Reino de Dios, no recibe a cambio el agradecimiento y la aceptación de todos. Hay gente que lo rechaza. Pero eso no es motivo para desear su castigo.

Reflexión final

Aparte del Padrenuestro, Jesús no insistió mucho a sus discípulos en qué debían pedir. Pero el evangelio de Juan pone en su boca una petición muy importante: “La mies es mucha, los obreros pocos. Pedid al Señor de la mies que mande operarios a su mies”. Este domingo es muy adecuado para recordar la necesidad de pedir por las vocaciones y ponerla en práctica.

June 15, 2022

Jesús alimenta, la comunidad recuerda. Fiesta del Corpus Christi Ciclo C

La institución de la Eucaristía se celebra el Jueves Santo. ¿Qué sentido tiene dedicar otra fiesta al mismo misterio? Podríamos decir que, en el Jueves Santo, el protagonismo es de Jesús, que se entrega. En la fiesta del Corpus, el protagonismo es de la comunidad cristiana, que reconoce y agradece públicamente ese regalo. Esta fiesta comenzó a celebrarse en Bélgica en 1246, y adquirió su mayor difusión pública dos siglos más tarde, en 1447, cuando el Papa Nicolás V recorrió procesionalmente con la Sagrada Forma las calles de Roma. Dos cosas pretende: fomentar la devoción a la Eucaristía y confesar públicamente la presencia real de Jesucristo en el pan y el vino.

En el ciclo C, las lecturas centran la atención en el compromiso del cristiano con Jesús, al que debe recordar continuamente con gratitud (2ª lectura), porque él lo sigue alimentando igual que alimentó a la multitud (evangelio).

1ª lectura. ¿El primer anuncio de la Eucaristía? (Gn 14,18-20)

El c.14 del Génesis cuenta una batalla casi mítica de cinco reyes contra cuatro, en la que termina tomando parte Abrán (no es una errata, el nombre se lo cambió más tarde Dios en el de Abrahán). Al volver victorioso, el rey de Salén (Jerusalén), que es sacerdote del Dios Altísimo, «le ofreció pan y vino» y lo bendijo. En respuesta, Abrán le da el diezmo del botín recuperado.

Este breve pasaje contiene dos datos que explican su elección para esta fiesta; 1) Melquisedec no es solo rey, es también sacerdote, 2) Lo que ofrece a Abrán no es una comida normal (un cabrito o un ternero) sino pan y vino; además, lo bendice.

Siglos más tarde, el autor de la Carta a los Hebreos estableció un paralelismo entre Melquisedec y Jesús. Con estos elementos, no es raro que los Padres de la Iglesia vieran en esta escena un anuncio de la Eucaristía y que los artistas plasmaran esta idea. Lo mejor que Melquisedec pudo ofrecer a Abrán es pan y vino. Lo mejor que Jesús nos ofrece es su pan y su vino.

En aquellos días, Melquisedec, rey de Salén, sacerdote del Dios altísimo, sacó pan y vino, y bendijo a Abrán, diciendo: «Bendito sea Abrán por el Dios altísimo, creador de cielo y tierra; bendito sea el Dios altísimo, que te ha entregado tus enemigos.» Y Abrán le dio un décimo de cada cosa.

2ª lectura. “En recuerdo mío” (1 Corintios 11,23-26)

Hermanos: Yo he recibido una tradición, que procede del Señor y que a mi vez os he transmitido: Que el Señor Jesús, en la noche en que iban a entregarlo, tomó un pan y, pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo: «Esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía.» Lo mismo hizo con el cáliz, después de cenar, diciendo: «Este cáliz es la nueva alianza sellada con mi sangre; haced esto cada vez que lo bebáis, en memoria mía.» Por eso, cada vez que coméis de este pan y bebéis del cáliz, proclamáis la muerte del Señor, hasta que vuelva.

Dos veces insiste Pablo, al recordar la institución de la Eucaristía, que hay que realizarla «en memoria mía». Evoca la imagen de un padre o una madre que, antes de morir, entrega un foto suya a los hijos diciéndoles: «acuérdate de mí». Lo que pide Jesús es que recordemos todo lo que hizo por nosotros a lo largo de su vida. La Eucaristía nos obliga a echar una mirada al pasado y agradecer todo lo que hemos recibido de Jesús. Pablo no omite la mirada al pasado, pero la limita a la muerte de Jesús, su acto supremo de entrega; y la proyecta luego al futuro, «hasta que vuelva».

Pablo escribe estas palabras a propósito de los desórdenes que se habían introducido en la celebración de la Eucaristía en Corinto, donde algunos se emborrachaban o hartaban de comer mientras otros pasaban hambre. Por eso les advierte seriamente: cuando celebráis la cena del Señor, no celebráis una comida normal y corriente; estáis recordando el momento último de la vida de Jesús, su entrega a la muerte por nosotros. Celebrar la eucaristía es recordar el mayor acto de generosidad y de amor, incompatible con una actitud egoísta.

Evangelio. Segundo anuncio de la Eucaristía (Lc, 9,11b-17)

Si la lectura del Génesis ha sido considerada el primera anuncio de la Eucaristía, la multiplicación de los panes es el segundo.

En aquel tiempo, Jesús se puso a hablar al gentío del reino de Dios y curó a los que lo necesitaban. Caía la tarde, y los Doce se le acercaron a decirle:

‒ «Despide a la gente; que vayan a las aldeas y cortijos de alrededor a buscar alojamiento y comida, porque aquí estamos en descampado.»

Él les contestó: «Dadles vosotros de comer.»

Ellos replicaron: «No tenemos más que cinco panes y dos peces; a no ser que vayamos a comprar de comer para todo este gentío.»

Porque eran unos cinco mil hombres.

Jesús dijo a sus discípulos: «Decidles que se echen en grupos de unos cincuenta.»

Lo hicieron así, y todos se echaron. Él, tomando los cinco panes y los dos peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición sobre ellos, los partió y se los dio a los discípulos para que se los sirvieran a la gente. Comieron todos y se saciaron, y cogieron las sobras: doce cestos.

Lucas, siguiendo a Marcos con pequeños cambios, describe una escena muy viva, en la que la iniciativa la toman los discípulos. Le indican a Jesús lo que conviene hacer y, cuando él ofrece otra alternativa, objetan que tienen poquísima comida. La orden de recostarse en grupos de cincuenta simplifica lo que dice Marcos, que divide a la gente en grupos de cien y de cincuenta. Esta orden tan extraña se comprende recordando la organización del pueblo de Israel durante la marcha por el desierto en grupos de mil, cien, cincuenta y veinte (Éx 18,21.25; Dt 1,15). También en Qumrán se organiza al pueblo por millares, centenas, cincuentenas y decenas (1QS 2,21; CD 13,1). Es una forma de indicar que la multitud que sigue a Jesús equivale al nuevo pueblo de Israel y a la comunidad definitiva de los esenios.

Jesús realiza los gestos típicos de la eucaristía: alza la mirada al cielo, bendice los panes, los parte y los reparte. Al final, las sobras se recogen en doce cestos.

¿Cómo hay que interpretar la multiplicación de los panes?

Podría entenderse como el recuerdo de un hecho histórico que nos enseña sobre el poder de Jesús, su preocupación no sólo por la formación espiritual de la gente, sino también por sus necesidades materiales.

Esta interpretación histórica encuentra grandes dificultades cuando intentamos imaginar la escena. Se trata de una multitud enorme, cinco mil personas, sin tener en cuenta que Lucas no habla de mujeres y niños, como hace Mateo. En aquella época, la “ciudad” más grande de Galilea era Cafarnaúm, con unos mil habitantes. Para reunir esa multitud tendrían que haberse quedados vacíos varios pueblos de aquella zona. Incluso la propuesta de los discípulos de ir a los pueblos cercanos a comprar comida resulta difícil de cumplir: harían falta varios Hipercor y Alcampo para alimentar de pronto a tanta gente.

Aun admitiendo que Jesús multiplicase los panes y peces, su reparto entre esa multitud, llevado a cabo por solo doce personas (a unas mil por camarero, si incluimos mujeres y niños) plantea grandes problemas. Además, ¿cómo se multiplican los panes? ¿En manos de Jesús, o en manos de Jesús y de cada apóstol? ¿Tienen que ir dando viajes de ida y vuelta para recibir nuevos trozos cada vez que se acaban? Después de repartir la comida a una multitud tan grande, ya casi de noche, ¿a quién se le ocurre ir a recoger las sobras en mitad del campo? ¿No resulta mucha casualidad que recojan precisamente doce cestos, uno por apóstol? ¿Y cómo es que los apóstoles no se extrañan lo más mínimo de lo sucedido?

Estas preguntas, que parecen ridículas, y que a algunos pueden molestar, son importantes para valorar rectamente lo que cuenta el evangelio. ¿Se basa el relato en un hecho histórico, y quiere recordarlo para dejar claro el poder y la misericordia de Jesús? ¿Se trata de algo puramente inventado por los evangelistas para transmitir una enseñanza?

El trasfondo del Antiguo Testamento

Lucas, muy buen conocedor del Antiguo Testamento vería en el relato la referencia clarísima a dos episodios bíblicos.

En primer lugar, la imagen de una gran multitud en el desierto, sin posibilidad de alimentarse, evoca la del antiguo Israel, en su marcha desde Egipto a Canaán, cuando es alimentado por Dios con el maná y las codornices gracias a la intercesión de Moisés. Pero hay también otro relato sobre Eliseo que le vendría espontáneo a la memoria. Este profeta, uno de los más famosos de los primeros tiempos, estaba rodeado de un grupo abundante de discípulos de origen bastante humilde y pobre. Un día ocurrió lo siguiente:

«Uno de Baal Salisá vino a traer al profeta el pan de las primicias, veinte panes de cebada y grano reciente en la alforja. Eliseo dijo:

― Dáselos a la gente, que coman.

El criado replicó:

― ¿Qué hago yo con esto para cien personas?

Eliseo insistió:

― Dáselos a la gente, que coman. Porque así dice el Señor: Comerán y sobrará.

Entonces el criado se los sirvió, comieron y sobró, como había dicho el Señor»

(2 Re 4,42-44).

Lucas podía extraer fácilmente una conclusión: Jesús se preocupa por las personas que le siguen, las alimenta en medio de las dificultades, igual que hicieron Moisés y Eliseo antiguamente. Al mismo tiempo, quedan claras ciertas diferencias. En comparación con Moisés, Jesús no tiene que pedirle a Dios que resuelva el problema, él mismo tiene capacidad de hacerlo. En comparación con Eliseo, su poder es mucho mayor: no alimenta a cien personas con veinte panes, sino a varios miles con solo cinco, y sobran doce cestos. La misericordia y el poder de Jesús quedan subrayados de forma absoluta.

¿Sigue saciando Jesús nuestra hambre?

Aquí entra en juego un aspecto del relato que parece evidente: su relación con la celebración eucarística en las primeras comunidades cristianas. Jesús la instituye antes de morir con el sentido expreso de alimento: “Tomad y comed... tomad y bebed”. Los cristianos saben que con ese alimento no se sacia el hambre física; pero también saben que ese alimento es esencial para sobrevivir espiritualmente. De la eucaristía, donde recuerdan la muerte y resurrección de Jesús, sacan fuerzas para amar a Dios y al prójimo, para superar las dificultades, para resistir en medio de las persecuciones e incluso entregarse a la muerte. Lucas volverá sobre este tema al final de su evangelio, en el episodio de los discípulos de Emaús, cuando reconocen a Jesús “al partir el pan” y recobran todo el entusiasmo que habían perdido.

June 8, 2022

FIESTA DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD. CICLO C

Andrei Rublev, Santísima Trinidad

El ciclo litúrgico se abre con la venida de Jesús y culmina con la venida del Espíritu; el Padre está presente en todo momento. Es lógico que se dedique una fiesta en honor de la Trinidad. Para ella había que elegir textos que hablaran de las tres personas, al menos de dos de ellas. Pero no pretenden darnos una lección de teología sino ayudarnos a descubrir a Dios en las circunstancias más diversas. La primera, llena de belleza y optimismo, en los momentos felices de la vida. La segunda, incluso en medio de las tribulaciones, dándonos fuerza y esperanza. La tercera, en medio de las dudas, sabiendo que nos iluminará.

Dios presente en la alegría (Proverbios 8, 22-31)

Del Antiguo Testamento se ha elegido un fragmento del libro de los Proverbios que polemiza con la cultura de la época helenística: ¿cuál es el origen de la sabiduría? Para muchos, es fruto del pensamiento humano, tal como lo han practicado sobre todo los filósofos griegos. Frente a esta mentalidad, el autor del texto de los Proverbios afirma que la verdadera sabiduría es anterior a nuestras reflexiones y estudios; y lo expresa presentándola junto a Dios muchos antes de la creación del mundo, acompañándolo en el momento de crear todo.

Así dice la sabiduría de Dios:

«El Señor me estableció al principio de sus tareas,

al comienzo de sus obras antiquísimas.

En un tiempo remotísimo fui formada,

antes de comenzar la tierra.

Antes de los abismos fui engendrada,

antes de los manantiales de las aguas.

Todavía no estaban aplomados los montes,

antes de las montañas fui engendrada.

No había hecho aún la tierra y la hierba,

ni los primeros terrones del orbe.

Cuando colocaba los cielos, allí estaba yo;

cuando trazaba la bóveda sobre la faz del abismo;

cuando sujetaba el cielo en la altura,

y fijaba las fuentes abismales.

Cuando ponía un límite al mar,

cuyas aguas no traspasan su mandato;

cuando asentaba los cimientos de la tierra,

yo estaba junto a él, como aprendiz,

yo era su encanto cotidiano,

todo el tiempo jugaba en su presencia:

jugaba con la bola de la tierra,

gozaba con los hijos de los hombres.

¿Por qué se eligió esta lectura? San Pablo, en la primera carta a los Corintios, dice que Cristo es “sabiduría de Dios” (1,24). Y la carta a los Colosenses afirma que en Cristo “se encierran todos los tesoros del saber y del conocimiento” (Col 2,3). Este fragmento del libro de los Proverbios, que presenta a la Sabiduría de forma personal, estrechamente unida a Dios desde antes de la creación y también estrechamente unida a la humanidad (“gozaba con los hijos de los hombres”) parecía muy adecuado para recordar al Padre y al Hijo en esta fiesta.

Dios presente en los sufrimientos (Romanos 5, 1-5)

Curiosamente, en este texto, que menciona claramente a las tres personas, los grandes beneficiarios somos nosotros, como lo dejan claro las expresiones que usa Pablo: “hemos recibido”, “hemos obtenido”, “nos gloriamos”, “nuestros corazones”, “se nos ha dado”. Él no pretende dar una clase sobre la Trinidad, adentrándose en el misterio de las tres divinas personas, sino que habla de lo que han hecho por nosotros: salvarnos, ponernos en paz con Dios, darnos la esperanza de alcanzar su gloria, derramar su amor en nuestros corazones. Para Pablo, estas ideas no son especulaciones abstractas, repercuten en su vida diaria, plagada de tribulaciones y sufrimientos. También en ellos sabe ver lo positivo.

Hermanos: Ya que hemos recibido la justificación por la fe, estamos en paz con Dios , por medio de nuestro Señor Jesucristo . Por él hemos obtenido con la fe el acceso a esta gracia en que estamos; y nos gloriamos, apoyados en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Más aún, hasta nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce constancia, la constancia, virtud probada, la virtud, esperanza, y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado.

Dios presente en las dudas (Juan 16, 12-15)

El evangelio también menciona a Jesús, al Espíritu y al Padre, aunque la parte del león se la lleva el Espíritu, acentuando lo que hará por nosotros: “os guiará hasta la verdad plena”, “os comunicará lo que está por venir”, “os lo anunciará”.

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:

Muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora; cuando venga él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad plena. Pues lo que hable no será suyo: hablará de lo que oye y os comunicará lo que está por venir. Él me glorificará, porque recibirá de mí lo que os irá comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso os he dicho que tomará de lo mío y os lo anunciará.

Pienso que el texto se ha elegido porque habla de las relaciones entre las tres personas. El Espíritu glorifica a Jesús, y todo lo recibe de él. Por otra parte, todo lo que tiene el Padre es de Jesús. Tampoco Juan pretende dar una clase sobre la Trinidad, aunque empieza a tratar unos temas que ocuparán a los teólogos durante siglos.

Para entender el texto conviene recordar el momento en el que pronuncia Jesús estas palabras. Estamos en la cena de despedida, poco antes de la pasión. Sabe que a los discípulos les quedan muchas cosas que aprender, que él no ha podido enseñarles todo. Surgirán dudas, discusiones. Pero la solución no la encontrarán en el puro debate intelectual y humano, será fruto del Espíritu, que irá guiando hasta la verdad plena.

Reflexión final

En numerosas ocasiones, la liturgia repite la fórmula “Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo”. Es fácil caer en la rutina y rezarla mecánicamente. Hoy es el día más indicado para darle todo su valor, igual que a la recitación del Gloria, que se extiende en la alabanza del Padre y del Hijo (aunque al Espíritu solo lo menciona de pasada).

June 2, 2022

DOMINGO DE PENTECOSTÉS

Cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles que Pablo encontró cierta vez en Éfeso un grupo de cristianos desconocidos. Algo debió de resultarle raro porque les preguntó: “¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando comenzasteis a creer?” La respuesta fue rotunda: “Ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo”. Si Pablo nos hiciera hoy la misma pregunta, muchos cristianos deberían responder: “Sé desde niño que existe el Espíritu Santo. Pero no sé para qué sirve, no influye nada en mi vida. A mí me basta con Dios y con Jesús”. Esta respuesta sería sincera, pero equivocada. Las palabras que acaba de pronunciar las ha dicho impulsado por el Espíritu Santo. Tiene más influjo en su vida de lo que él imagina. Y esto lo sabemos gracias a las discusiones y peleas entre los cristianos de Corinto.

La importancia del Espíritu (1 Corintios 12,3b-7.12-13)

Los corintios eran especialistas en crear conflictos. Una suerte para nosotros, porque gracias a sus discusiones tenemos las dos cartas que Pablo les escribió. La que originó la lectura de hoy no queda clara, porque el texto, para no perder la costumbre, ha sido mutilado. Quien se toma la pequeña molestia de leer el capítulo 12 de la Primera carta a los Corintios, advierte cuál es el problema: algunos se consideran superiores a los demás y no valoran lo que hacen los otros. Con una imagen moderna, como si un arquitecto despreciase, y considerase inútiles, al delineante que elabora los planos, al informático que trabaja en el ordenador, al capataz que dirige la obra y, sobre todo, a los obreros que se juegan a veces la vida en lo alto del andamio.

La sección suprimida en la lectura (versículos 8-11) describe la situación en Corinto. Unos se precian de hablar muy bien en las asambleas; otros, de saber todo lo importante; algunos destacan por su fe; otros consiguen realizar curaciones, y hay quien incluso hace milagros; los más conflictivos son los que presumen de hablar con Dios en lenguas extrañas, que nadie entiende, y los que se consideran capaces de interpretar lo que dicen.

Pablo comienza por la base. Hay algo que los une a todos ellos: la fe en Jesús, confesarlo como Señor, aunque el César romano reivindique para sí este título. Y eso lo hacen gracias al Espíritu Santo.

Esta unidad no excluye diversidad de dones espirituales, actividades y funciones. Pero en la diversidad deben ver la acción del Espíritu, de Jesús y de Dios Padre. A continuación de esta fórmula casi trinitaria, insiste en que es el Espíritu quien se manifiesta en esos dones, actividades y funciones, que concede a cada uno con vistas al bien común.