José Luis Sicre's Blog, page 16

December 22, 2022

Natividad del Señor. Tres misas el mismo día

La celebración de tres misas el día de Navidad debe de ser muy antigua, porque la famosa misa del Gallo, por la noche, se remonta al siglo V. Sigue la misa de la aurora y se termina con la del día. Cada una de ellas tiene sus lecturas propias, las mismas en los tres ciclos (A, B, C). No es normal que la gente asista a las tres misas. Por eso indico brevemente el mensaje global de los tres evangelios.

El de la misa del Gallo nos habla de un niño que nace muy pobremente, sin nada que envidiarle a los más pobres de la actualidad. Pero, inmediatamente después, un ángel nos presenta a ese niño como Salvador, Mesías y Señor.

El de la misa de la aurora indica diversas reacciones ante ese niño: los pastores corren a visitarlo y vuelven alabando y dando gloria a Dios; los presentes se admiran; María medita todo lo que oye.

El evangelio de la misa del día, el Prólogo de Juan, dice de ese niño algo más grande que el ángel a los pastores: es el Verbo de Dios, que lo acompaña desde el principio, antes de la creación. Y, aunque fue ignorado por el mundo y rechazado por su propio pueblo, se hizo carne, habitó entre nosotros y nos concede poder ser hijos de Dios.

25 de diciembre

Misa de medianoche

Aunque desconocemos el día y la hora en que nació Jesús, imagino que fueron estas palabras del libro de la Sabiduría las que animaron a situar el nacimiento a medianoche: «Un silencio sereno lo envolvía todo, y al mediar la noche su carrera, tu palabra todopoderosa se abalanzó desde el trono real de los cielos» (Sab 18,14-15).

En cualquier caso, el papa Sixto III (siglo V d.C.), introdujo en Roma la costumbre de celebrar en Navidad una vigilia nocturna, a medianoche, «en seguida de cantar el gallo», en un pequeño oratorio situado detrás del altar mayor de la Basílica de Santa María la Mayor. Ya que los antiguos romanos denominaban Canto del Gallo al comienzo del día, a la medianoche, se quedó con el nombre de Misa de Gallo la que se celebraba a esta hora.

La liturgia, con tres lecturas preciosas y muy ricas de contenido, suponen un desafío para quien pretenda comentarlas sin agotar al auditorio.

Tres motivos de alegría (Isaías 9,2-7)

En El Danubio rojo, película ambientada en la Segunda Guerra Mundial, la noche de Navidad, en medio del frío y la nieve, un grupo numeroso de soldados y refugiados comienza a cantar en un tren el villancico «Noche de Dios». Ese es el ambiente más adecuado para entender la primera lectura. El profeta se dirige a un pueblo que camina en tinieblas, que ha sufrido durante un siglo la opresión del imperio asirio, y le anuncia un cambio prodigioso: un mundo de luz y alegría. Por tres motivos:

el fin del opresor, el imperio asirio, que oprime a Israel con el yugo y el bastón, como si fuera un animal de carga; será derrotado, igual que lo fueron los madianitas en tiempos de Gedeón;

el fin de la guerra, simbolizado por la desaparición, no de lanzas y espadas, sino de los elementos menos peligrosos del soldado: bota y túnica;

la aparición de un niño, que se puede interpretar como el nacimiento de un príncipe o su entronización. Influido por el ritual egipcio, se coloca sobre sus hombros un manto que simboliza el poder, y se le dan diversos nombres: en Egipto eran cinco, aquí son cuatro, que expresan las cualidades más admirables que se pueden esperar de un gobernante: que sepa aconsejar, que sepa defender, que se comporte como un padre con sus súbditos, que traiga un reinado de paz. Por último, abandonando el influjo egipcio y con mentalidad plenamente judía, se relaciona a este niño con David. Y su labor de paz, justicia y derecho, aparentemente imposible, será obra del celo de Dios.

El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande;

Habitaba en tierra y sombras de muerte, y una luz les brilló.

Acreciste la alegría, aumentaste el gozo:

Se gozan en tu presencia, como gozan al segar,

como se alegran al repartirse el botín.

Porque la vara del opresor, el yugo de su carga, el bastón de su hombro,

los quebrantaste como el día de Madián.

Porque la bota que pisa con estrépito y la túnica empapada en sangre

serán combustible, pasto del fuego.

Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado:

lleva a hombros el principado, y es su nombre:

«Maravilla de Consejero, Dios fuerte,

Padre de eternidad, Príncipe de la paz».

Para dilatar el principado con una paz sin límites,

sobre el trono de David y sobre su reino.

Para sostenerlo y consolidarlo con la justicia y el derecho,

desde ahora y por siempre.

El celo del Señor del universo lo realizará.

Dos motivos de compromiso (Carta a Tito 2,11-14).

El autor une la primera venida de Jesús («se ha manifestado la gracia de Dios») con la segunda y definitiva («la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo»). ¿Motivos de alegría? Sin duda. Pero estas dos venidas son también motivo de compromiso. Amor con amor se paga. Hay que renunciar a la vida sin religión y a los deseos mundanos, llevar una vida sobria y honrada, esperar la vuelta del Señor, dedicarse a las buenas obras.

Querido hermano: Se ha manifestado la gracia de Dios, que trae la salvación para todos los hombres, enseñándonos a que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, llevemos ya desde ahora una vida sobria, justa y piadosa, aguardando la dicha que esperamos y la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo, el cual se entregó por nosotros para rescatarnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo de su propiedad, dedicado enteramente a las buenas obras.

¿Un niño pobre o un personaje maravilloso? (Lucas 2,1-14)

El evangelio de esta noche consta de dos escenas radicalmente distintas, pero que se complementan.

El nacimiento de un niño pobre

Sucedió en aquellos días que salió un decreto del emperador Augusto, ordenando que se empadronase todo el Imperio. Este primer empadronamiento se hizo siendo Cirino gobernador de Siria. Y todos iban a empadronarse, cada cual a su ciudad. También José, por ser de la casa y familia de David, subió desde la ciudad de Nazaret, en Galilea, a la ciudad de David, que se llama Belén, en Judea, para empadronarse con su esposa María, que estaba encinta. Y sucedió que, mientras estaban allí, le llegó a ella el tiempo del parto y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre, porque no había sitio para ellos en la posada.

La primera escena, que se desarrolla únicamente en la tierra, contrasta a poderosos y débiles. Empieza hablando del emperador Augusto, con autoridad para dar órdenes a todos sus súbditos, y del gobernador de Siria, Cirino, que manda empadronarse a la población de su provincia, cada cual en su ciudad, sin preocuparle las molestias que eso puede causar.

Frente a los poderosos, los débiles, representados por una familia muy modesta, a la que solo le cabe obedecer, aunque la esposa deba recorrer, embarazada, los 150 km de Nazaret a Belén. Según Lucas, cuando llegan a su destino no encuentran alojamiento y deben pasar algunos días en la parte baja de una casa, donde están los animales. Son pobres, y para ellos no hay sitio en el piso de arriba («la posada»).

Los «nacimientos» que se montan actualmente en iglesias, casas particulares y otros sitios, ofrecen un pesebre bonito y limpio. Lucas piensa en uno muy distinto, en el que habrá comido un animal poco antes, arreglado aprisa para recostar al niño.

Es una escena de pobreza y humillación. Basta pensar en José, un padre que no tiene otra cosa que ofrecer a su mujer y a su hijo. La escena no se presta a comentarios románticos, sino a preguntas candentes: ¿por qué Gabriel no le dijo a María toda la verdad? ¿Por qué le anunció que su hijo sería el rey de Israel sin advertirle que no tendría riqueza ni poder? ¿Por qué elige Dios el camino de la pobreza y la humillación? ¿Por qué rechazamos los cristianos a quienes no pueden pagarse un pasaje en avión o en barco para llegar hasta nosotros? ¿Por qué no imaginamos que Dios pueda nacer en una chabola de mala muerte, en una familia pobre que trabaja recogiendo la aceituna? ¿Se puede esperar algo de este hijo de emigrantes, que no tendrá cultura ni formación?

El Salvador, el Mesías, el Señor

En aquella misma región había unos pastores que pasaban la noche al aire libre, velando por turno su rebaño. De repente, un ángel del Señor se les presentó, la gloria del Señor los envolvió de claridad, y se llenaron de gran temor. El ángel les dijo:

-No temáis, os anuncio una buena noticia, que será de gran alegría para todo el pueblo: hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Y aquí tenéis la señal: encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre.

De pronto, en torno al ángel, apareció una legión del ejército celestial que alababa a Dios diciendo:

-Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad.

La segunda escena se desarrolla en cielo y tierra. Es también de poderosos y débiles, de ángeles y pastores. La profesión de pastor, aunque a algunos le recuerde a los antiguos patriarcas de Israel, era de las más despreciadas y odiadas en aquel tiempo, sobre todo por los campesinos. En la escala social de la época, los pastores ocupan el penúltimo lugar, el de las clases impuras, porque su oficio se equipara al de los ladrones. Y pasar la noche al aire libre, vigilando el rebaño, no es la ocupación más agradable. El hecho de que el ángel se dirija a ellos deja clara la «política incorrecta» de Dios. El gran anuncio del nacimiento del Mesías no se comunica al Sumo Sacerdote de Jerusalén, ni a los sacerdotes y levitas, ni a los estudiosos escribas, ni a los piadosos fariseos.

Por otra parte, el anuncio modifica totalmente la imagen de la escena anterior. El niño que ha nacido no es un simple niño pobre. Su nacimiento supone «una gran alegría para todo el pueblo», porque es Salvador, Mesías y Señor. Este ángel anónimo es muy escueto. No comenta ninguno de los tres títulos. Pero es más sincero que Gabriel. No oculta que, a pesar de su grandeza, el niño está envuelto en pañales y acostado en un pesebre.

Afortunadamente, los pastores no son especialistas en la Biblia ni teólogos. En tal caso habrían preguntado de inmediato de qué o de quién iba a salvar ese niño; si era un mesías-rey, como David, o un mesías-sacerdote, como Aarón; si su señorío era igual que el de Dios o que el del César; si los pañales y el pesebre debían ser interpretados de forma real o simbólica… y cómo se compagina la «gran alegría para todo el pueblo» con el hecho de que, años después, el pueblo termine alejándose del Calvario golpeándose el pecho. En realidad, los pastores no tienen tiempo de preguntar nada porque, de pronto, aparece una legión del ejército celestial alabando a Dios y proclamando la paz.

¿Qué harán los pastores? Quien desee saberlo tendrá la respuesta en el evangelio de la Misa de la Aurora.

Pero el lector del evangelio puede ponerse en su lugar y advertir el mensaje que le está proponiendo Lucas. La vida de Jesús se puede interpretar de dos formas muy distintas: desde una óptica puramente humana o desde la fe. La primera resulta descarnada y dura. La segunda puede parecer ingenua; si no de cuento de hadas, de cuento de ángeles. Si se mantiene en la primera, terminará viendo a Jesús como un personaje peligroso y considerando justa su condena a muerte. Si acepta la segunda, a pesar de todas las dudas, terminará creyendo en él como su Salvador.

25 de diciembre

El evangelio de la misa del Gallo nos dejaba con una duda: ¿qué harán los pastores tras escuchar al ángel y al coro celeste? No han recibido ninguna orden, solo una buena noticia. Lucas no se limita a contar su reacción.

Tres reacciones ante la noticia (Lucas 2,15-20)

Sucedió que, cuando los ángeles se marcharon al cielo, los pastores se decían unos a otros: «Vayamos, pues, a Belén, y veamos lo que ha sucedido y que el Señor nos ha comunicado». Fueron corriendo y encontraron a María y a José, y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que les habían dicho de aquel niño.

Todos los que lo oían se admiraban de lo que les habían dicho los pastores.

María, por su parte, conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón.

Y se volvieron los pastores dando gloria y alabanza a Dios por todo lo que habían oído y visto, conforme a lo que se les había dicho.

Empieza y termina con los pastores, que corren a Belén y vuelven alabando y dando gloria a Dios. Esta gente, tan despreciada socialmente, corre hacia Jesús, cree que un niño envuelto en pañales y en un pesebre puede ser el futuro salvador, aunque ellos no se beneficiarán de nada, porque, cuando ese niño crezca, ellos ya habrán muerto. La visita de los pastores simboliza lo que dirá Jesús más tarde: «Te alabo Padre, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla».

Está también presente un grupo anónimo, que podría entenderse como referencia a la demás personas de la posada, pero que probablemente representa a todos los cristianos, que se admiran de lo que cuentan los pastores.

Finalmente, el personaje más importante, María, que conserva lo escuchado y meditasobre ello. En los relatos de la infancia, Lucas ofrece dos imágenes muy distintas de María. En la anunciación, Gabriel le comunica que será la madre del Mesías, y ella termina alabando en el Magnificat las maravillas que Dios ha hecho en ella. Sin embargo, cuando Jesús nace, Lucas habla de María de forma muy distinta. A partir de ese momento, todo lo relacionado con Jesús le resulta nuevo y desconcertante: lo que dicen los pastores, lo que dirá Simeón, lo que le dirá Jesús a los doce años cuando se quede en Jerusalén. En esas circunstancias, María no repite: «proclama mi alma la grandeza del Señor». Se limita a callar y meditar, igual que hará a lo largo de toda la vida pública de Jesús.

Estas tres actitudes se complementan: la admiración lleva a la meditación y termina en la alabanza de Dios.

Lucas juega con el lector, lo desafía. ¿Qué salvador les ha nacido a los pastores? ¿Qué señal portentosa puede ser un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre? Al día siguiente, los pastores estarán de nuevo con el rebaño, vigilando en medio del frío. Pero su vida ha cambiado, y la dureza de su vida no les impide alabar y dar gloria a Dios. Con ello se convierten en un ejemplo perfecto para el cristiano.

Una buena noticia para Jerusalén y la Iglesia (Isaías 62, 11-12)

Este breve pasaje recoge una imagen típica de la época del destierro en Babilonia: Jerusalén como esposa y madre. Como esposa, su marido, el Señor, la ha abandonado; como madre, ha perdido a su hijos, ha quedado despoblada. El profeta le anuncia un cambio radical: su marido vuelve, como salvador, acompañado de sus hijos.

La liturgia aplica este anuncio de la llegada de un salvador al nacimiento de Jesús. Y en los pastores podemos ver a ese «pueblo santo» y a «los redimidos del Señor». Cuando se piensa en los millones de cristianos que celebran la Navidad, vemos cómo se cumple la antigua profecía.

El Señor hace oír esto hasta el confín de la tierra:

«Decid a la hija de Sión: Mira a tu salvador, que llega.

El premio de su victoria lo acompaña, la recompensa lo precede».

Los llamarán «Pueblo santo», «Redimidos del Señor»,

y a ti te llamarán «Buscada», «Ciudad no abandonada ».

Una buena noticia para nosotros (Carta a Tito 3,4-7)

El evangelio habla de tres reacciones ante el nacimiento de Jesús. La carta de Pablo se centra en Dios y en nosotros.

Ante todo, lo ocurrido es una manifestación de la bondad de Dios y de su amor al hombre. Como diría el cuarto evangelio: «De tal manera amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único» (Juan 3,16). Si la gente se admiró de lo que decían los pastores, igual debemos admirarnos nosotros de esta prueba del amor de Dios. Sobre todo, teniendo en cuenta que no es algo que nosotros hayamos merecido ni ganado por nuestros propios méritos.

Además, la salvación que entonces tuvo lugar se actualiza en nuestro bautismo, que nos hace nacer de nuevo, nos concede abundantemente el Espíritu Santo, y nos hace herederos de la vida eterna, donde «estaremos siempre con el Señor» (1 Tesalonicenses 4,17).

Querido hermano: Cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor al hombre, no por las obras de justicia que hubiéramos hecho nosotros, sino, según su propia misericordia, nos salvó por el baño del nuevo nacimiento y de la renovación del Espíritu Santo, que derramó copiosamente sobre nosotros por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, seamos, en esperanza, herederos de la vida eterna.

25 de diciembre

La misa de la aurora nos presentó a María meditando lo que han contado los pastores. Es una pena que Lucas, que transmitió en el Magnificat su reacción a las palabras de Isabel, en este caso guarde silencio. Dos teólogos cristianos, los autores del cuarto evangelio y de la carta a los Hebreos, sí nos dejaron su reflexión sobre Jesús y su nacimiento. La liturgia les antepone la visión de un profeta-poeta.

«El Señor ha consolado a su pueblo» (Isaías 52,7-10)

El texto de Isaías de la misa de la aurora presentaba a Jerusalén como esposa y madre, que recupera a su esposo y sus hijos. Este la presenta como ciudad, sin rey y en ruinas después de la caída en manos de los babilonios. Pero el mensaje de esperanza es el mismo: Dios vuelve a ella como rey, y las ruinas, reconstruidas, cantarán de alegría. Como en el caso anterior, la liturgia aplica la venida de Dios-rey a Jesús, que nace como Mesías y Salvador.

Qué hermoso son sobre los montes los pies del mensajero que proclama la paz, que anuncia la buena noticia, que pregona la justicia, que dice a Sión: «¡Tu Dios reina!». Escucha: tus vigías gritan, cantan a coro, porque ven cara a cara al Señor, que vuelve a Sión. Romped a cantar a coro, ruinas de Jerusalén, porque el Señor ha consolado a su pueblo, ha rescatado a Jerusalén. Ha descubierto el Señor su santo brazo a los ojos de todas las naciones, y verán los confines de la tierra la salvación de nuestro Dios.

«El Señor nos ha hablado por su Hijo» (Hebreos 1,1-6)

Imaginemos al autor de la carta ante el pesebre. Pero el niño no acaba de nacer, él escribe bastantes años después. Es mucho lo que ya se ha dicho y discutido sobre Jesús. Y él comienza su carta con un resumen ambicioso, que abarca desde el comienzo de los siglos hasta la glorificación del Señor.

Lo primero que destaca es la novedad de que Dios nos hable a través de su Hijo, no a través de profetas. Un hecho tan grande que no debemos esperar algo distinto y mayor: estamos en la «etapa final».

Luego acumula palabras para describir la dignidad del Hijo. Retrocede del momento en el que hereda todo (se supone que tras la resurrección) al momento en el que intervino en la creación del mundo. Habla de su identidad e identificación con Dios con expresiones misteriosas: «reflejo de su gloria, impronta de su ser». Dedica una frase, casi de pasada, a la vida terrena, en la que solo sugiere, de forma velada, su muerte, que purifica nuestros pecados. Y termina con su triunfo a la derecha de la Majestad y su encumbramiento por encima de los ángeles.

San Ignacio de Loyola, al hablar del nacimiento de Jesús, sugiere al ejercitante pensar cómo el Señor nace en suma pobreza «y al cabo de tantos trabajos, de hambre, de sed, de calor y de frío, de injurias y afrentas, para morir en cruz» (Ejercicios espirituales, nº 110). El autor de la carta a los Hebreos tiene una perspectiva más amplia. No menciona aquí los sufrimientos y la muerte (tema que desarrollará más adelante) sino su triunfo y su gloria.

En muchas ocasiones y de muchas maneras habló Dios antiguamente a los padres por los profetas. En esta etapa final, nos ha hablado por el Hijo, al que ha nombrado heredero de todo, y por medio del cual ha realizado los siglos.

Él es reflejo de su gloria, impronta de su ser. Él sostiene el universo con su palabra poderosa. Y, habiendo realizado la purificación de los pecados, está sentado a la derecha de la Majestad en las alturas; tanto más encumbrado sobre los ángeles cuanto más sublime es el nombre que ha heredado. Pues ¿a qué ángel dijo jamás: «Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy»; y en otro lugar: «Yo seré para él un padre, y él será para mí un hijo»? Asimismo, cuando introduce en el mundo al primogénito dice: «Adórenlo todos los ángeles de Dios».

La historia del Verbo de Dios (Juan 1,1-5.9-14) (forma breve)

Dos advertencias:

1. Según muchos comentaristas, el autor del cuarto evangelio utilizó al comienzo un himno sobre el Verbo Dios, introduciendo por medio, en dos ocasiones, sendas referencias a Juan Bautista. La liturgia permite elegir entre la forma larga, con todo el texto actual, y la breve, que suprime lo referente a Juan. Es esta la que comentaré brevemente, presentando el himno como una historia del Verbo de Dios en cinco etapas.

2. Para comprender esta historia habría que conocer las reflexiones sobre la Sabiduría de Dios en los dos siglos antes de Jesús. En el segundo domingo después de Navidad se vuelve a leer el prólogo de Juan, y la lectura que lo acompaña es, con razón, la del libro del Eclesiástico.

Primera etapa: la Palabra junto a Dios

«En el principio creó Dios el cielo y la tierra». Así comienza el libro del Génesis. Para el autor del prólogo, en ese momento existía ya el Verbo, junto a Dios. Es lo mismo que se dice de la Sabiduría en el libro de los Proverbios y en el Eclesiástico.

Segunda etapa: el Verbo y la creación

Por medio de él se hizo todo, y sin él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no lo recibió.

Aunque parece una nueva matización del Génesis, supone un desarrollo. Allí se dice que Dios crea por su palabra («dijo Dios») y su acción. Aquí, esa palabra se convierte en compañera suya imprescindible durante el acto creador. Todo fue creado por el Verbo: sol, luna, estrellas, montañas, mar, animales de toda especie, ser humano. Además de habernos creado, es también nuestra vida y nuestra luz. Dos términos claves en la teología del cuarto evangelio, que presentará a Jesús como «el camino, la verdad y la vida». En esa misma teología encaja la referencia a la tiniebla como símbolo de la oposición a Jesús y a Dios.

Tercera etapa: el mundo, creado por el Verbo, lo ignora.

En el mundo estaba; el mundo se hizo por medio de él, y el mundo no lo conoció.

El mundo no se refiere aquí a los seres inanimados sino a las personas que ignoran a Dios, no lo adoran, o prescinden de él. El autor del Prólogo piensa en los pueblos paganos, que podrían haber conocido al Dios verdadero, pero que habían caído en diversas formas de idolatría.

Cuarta etapa: la Palabra se instala en Israel; unos lo rechazan, otros la acogen.

Vino a su casa, y los suyos no lo recibieron. Pero a cuantos lo recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre ni de deseo de carne, ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios.

¿Qué hará el Verbo cuando se vea ignorado por el mundo? Para un judío, la respuesta es clara: refugiarse en Israel, el pueblo elegido, igual que hacía la Sabiduría: «Eché raíces entre un pueblo glorioso, en la porción del Señor, en su heredad». Pero el Verbo se encuentra con una desagradable sorpresa: «los suyos no lo recibieron». Da la impresión de que un autor posterior consideró esta afirmación demasiado pesimista y añadió que algunos lo recibieron, convirtiéndose en hijos de Dios. Pero este aparente añadido destruye el dramatismo del himno primitivo.

Quinta etapa: el Verbo se hace carne y habita entre nosotros.

La Palabra ha sufrido dos derrotas: el mundo la ignora, su pueblo la rechaza. ¿Qué haría cualquiera de nosotros en su lugar? Quedarse junto a Dios y olvidarse de todos. Afortunadamente, Dios no es así. El Verbo toma la decisión más asombrosa que se puede imaginar.

Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria: gloria como del Unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.

Reflexión final

El fiel cristiano que haya acudido a la iglesia pensando escuchar unas lecturas bonitas y sencillas sobre Jesús niño y los pastores se encuentra en la misa del día con unas lecturas muy teológicas, pero que le recuerdan la dignidad e importancia de ese niño que ve en el pesebre.

December 15, 2022

El mejor regalo de Navidad. Domingo 4º de Adviento. Ciclo A

Este año 2022, lo que más preocupará a muchos el 18 de diciembre no será el 4º domingo de Adviento sino quién ganará la copa del mundo de fútbol. Quienes tengan más amplitud de miras, esperarán que les toque la lotería de Navidad dentro de unos días. Todos ellos, y también nosotros, debemos recordar que ya nos ha tocado la auténtica lotería, la que tocó y sigue tocando todos los días y en todas partes del mundo.

El premio

No son millones de euros. Es un premio mucho mayor: una persona. Al principio puede resultar decepcionante. Con este premio no se puede comprar un gran chalé, ni un coche de último modelo. No podemos permitirnos un crucero de lujo ni costear una operación en el mejor hospital del mundo. Pero es un premio personal, que redime nuestro pasado y garantiza nuestro futuro. Las lecturas dedican pocas frases a describir a esa persona: desciende del rey David, nace de una muchacha virgen. Pero, cosa extraña, recibe dos nombres, y cada uno de ellos expresa un regalo de Dios.

El primer premio: la cercanía de Dios (Emmanuel) (Isaías 7,10-14)

¿Está Dios con nosotros, o estamos dejados de la mano de Dios? Esta pregunta no es moderna ni fruto de gente escéptica, casi atea. La formularon algunos israelitas ya hace muchos siglos. La respuesta la dio el profeta Isaías. En el año 734 a.C. los reyes de Siria y Efraím se coaligaron para conquistar Judá y deponer al rey Acaz de Jerusalén. Cuando llegó la noticia, «se agitó el corazón del rey y del pueblo como se agitan las hojas de los árboles con el viento». El profeta se presenta ante el rey y le ofrece una señal, un signo portentoso realizado por Dios, para mantener la calma. Acaz, que ha pedido ayuda a Asiria, confía en este imperio (los EE. UU de la época) más que en Dios, y responde que no quiere pedir señal alguna. Pero Isaías se la da: «la muchacha está encinta y da a luz un hijo, y le pone por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros». El nacimiento del niño garantizará la salvación de Judá y de Jerusalén. Dios, aunque sea de forma misteriosa, aparentemente débil, está con nosotros.

En aquellos días, el Señor habló a Acaz:

—«Pide una señal al Señor, tu Dios: en lo hondo del abismo o en lo alto del cielo».

Respondió Acaz:

—«No la pido, no quiero tentar al Señor».

Entonces dijo Dios:

—«Escucha, casa de David: ¿No os basta cansar a los hombres, que cansáis incluso a mi Dios? Pues el Señor, por su cuenta, os dará una señal:

Mirad: la virgen está encinta y da a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa «Dios-con-nosotros».

El segundo premio: la salvación (Mateo 1,18-24)

En tiempos de Isaías, algunos pensaron que la muchacha encinta era la esposa del rey, y Emmanuel el hijo que nacería dentro de poco: Ezequías. Este niño fue un buen rey, pero no cumplió las grandes esperanzas depositadas en él. Pasaron los siglos y Emmanuel no llegaba. Hasta que los cristianos ven cumplida la promesa en el nacimiento de Jesús. Este viene del Espíritu Santo y José le pondrá ese nombre «porque él salvará a su pueblo de los pecados». No salvará de los asirios, ni de los romanos, ni de Putin, sino de nuestros pecados, muriendo por nosotros. Y Mateo añade: «Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por el profeta». Ya no hay que seguir esperando. Ha salido el segundo premio, tan importante como el primero.

María, su madre, estaba desposada con José y, antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto. Pero, apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo:

‒ José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados.

Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por el Profeta: «Mirad: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa "Dios-con-nosotros".»

Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y se llevó a casa a su mujer.

El evangelio del domingo pasado hablaba del desconcierto de Juan Bautista, y nos obligaba a pensar en el desconcierto y escándalo que podemos sentir ante la conducta y el mensaje de Jesús. El evangelio del cuarto domingo da un paso adelante. El desconcierto y el escándalo se pueden superar. El asombro se da ante el misterio y no acaba nunca, dura toda la vida.

Los afortunados (Romanos 1,1-7)

El regalo no se limita a unos pocos, todos lo reciben. Es lo que dice Pablo a los romanos. El regalo no es solo para los judíos, también para los paganos. Lo reciben no solo en Jerusalén o Belén, también en Roma. Allí, entre los paganos, se ha difundido el evangelio y se sienten «amados por Dios y llamados a formar parte de su pueblo santo». Igual que nosotros, al cabo de veintiún siglos, debemos sentir la alegría de haber sido beneficiados por Dios.

Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, escogido para anunciar el Evangelio de Dios. Este Evangelio, prometido ya por sus profetas en las Escrituras santas, se refiere a su Hijo, nacido, según la carne, de la estirpe de David; constituido, según el Espíritu Santo, Hijo de Dios, con pleno poder por su resurrección de la muerte: Jesucristo, nuestro Señor. Por él hemos recibido este don y esta misión: hacer que todos los gentiles respondan a la fe, para gloria de su nombre. Entre ellos estáis también vosotros, llamados por Cristo Jesús. A todos los de Roma, a quienes Dios ama y ha llamado a formar parte de los santos, os deseo la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo.

Complemento

Lo anterior es un sencillo esquema que ayuda a entender el mensaje del cuarto domingo y a prepararnos para la Navidad. Para comprender mejor el evangelio entresaco algunos datos de mi comentario El evangelio de Mateo. Un drama con final feliz (Verbo Divino, Estella 2019, pp. 52-56.

Mateo da un título a lo que va a contar: El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera. Sin embargo, no es eso lo que cuenta, se limita a ofrecer una serie de datos sobre ese misterio.

El relato consta de los elementos típicos: planteamiento, nudo y desenlace. Como en cualquier novela policíaca. Pero existe una diferencia. Mientras Agatha Christie dedica la mayor parte al nudo, a las peripecias de Hércules Poirot en busca del asesino, Mateo es brevísimo en las dos primeras partes y pasa enseguida al desenlace. No se trata de un relato dramático, sino didáctico.

Planteamiento

Parte de unos personajes que da por conocidos para el lector, María y José, y de una costumbre que también da por conocida entre judíos: después de los desposorios (la petición de mano), los novios son considerados como esposos, con el compromiso de fidelidad mutua, pero siguen viviendo por separado. De repente, resulta que María espera un hijo del Espíritu Santo. Mt no deja al lector ni un segundo de duda. Con perdón del Espíritu Santo, y siguiendo el símil policiaco, el lector sabe desde el principio quién es el asesino.

Nudo

La duda es para José, hombre bueno. Según el Deuteronomio, si un hombre se casa con una mujer y resulta que no es virgen, si la denuncia, “sacarán a la joven a la puerta de la casa paterna y los hombres de la ciudad la apedrearán hasta que muera, por haber cometido en Israel la infamia de prostituir la casa paterna” (Dt 22,20ss). José prefiere interpretar la ley en la forma más benévola. La ley permite denunciar, pero no obliga a hacerlo. Por eso, decide repudiar a María en secreto para no infamarla. Mt escribe con enorme sobriedad, no detalla las dudas y angustias de José. Como mejor se advierte esto es comparando el relato con un fragmento del Génesis Apócrifo encontrado en Qumrán, en el que leemos algo parecido a propósito del patriarca Lamec: advierte que su mujer, Bitenós, está encinta, y duda de que ese hijo sea suyo (el estado fragmentario del texto no permite saber por qué duda). La angustia del personaje la refleja el autor de forma casi patética:

“Entonces pensé que la concepción era obra de los Vigilantes, y la preñez de los Santos, y pertenecía a los Gigantes [...] y mi corazón se trastornó en mi interior por causa de este niño. Entonces yo, Lamec, me asusté y acudí a Bitenós, mi mujer, y dije [...]: júrame por el Altísimo, por el Gran Señor, por el Rey del Universo [...] que de veras me harás saber todo, me harás saber de veras y sin mentiras si esto [...]. Júrame por el Rey de todo el Universo que me estás hablando sinceramente y sin mentiras [...]Entonces Bitenós, mi esposa, me habló muy reciamente, lloró y dijo: ¡Oh, mi hermano y señor! Recuerda mi placer, el tiempo del amor, el jadear de mi aliento en mi pecho [...] Yo te juro por el Gran Santo, por el Rey de los cielos, que de ti viene esta semilla, de ti viene este embarazo, de ti viene la siembra de este fruto, y no de ningún extranjero, ni vigilante, ni hijo del cielo. ¿Por qué está la expresión de tu rostro tan alterada y deformada, y tu espíritu tan deprimido?” (1QapGn Col. II, 1-17). Ni siquiera con estas palabras de su esposa queda tranquilo Lamec; acude a su padre, Matusalén, para que le pregunte a Henoc y se informe de todo con certeza. Es una pena que la columna esté tan estropeada en algunos momentos capitales para la interpretación del argumento. El relato de Mt parece en muchos detalles como la antítesis del Génesis Apócrifo.

Desenlace

En cuanto José toma la decisión, se aparece el ángel que resuelve el problema. José obedece, y María da a luz un hijo al que José pone por nombre Jesús. En esta sección final, entre las palabras del ángel y la obediencia de José introduce Mt unas palabras para explicar el misterio: se trata de cumplir la profecía de Is 7,14 (que se lee hoy como 1ª lectura).

Mensaje

Este análisis literario demuestra que Mt no ha intentado poner en tensión al lector. Sabe desde el comienzo a qué se debe el misterio. Entonces, ¿qué pretende decirnos con este episodio? Tres cosas fundamentales a propósito del protagonista de su obra.

¿Quién es Jesús? Al comienzo del evangelio, en la genealogía, Mt acaba de indicarnos que es verdadero israelita y descendiente de David. ¿Significa que sea el Mesías? Para eso hace falta algo más según la tradición de ciertos grupos judíos. El Mesías debe nacer de una virgen, según está anunciado en Is 7,14. Este episodio demuestra que Jesús cumple ese requisito. Pero hay otro dato que no contiene el texto de Isaías: Jesús viene del Espíritu Santo, con lo cual se quiere expresar su estrecha relación con Dios.

¿Qué hará Jesús? Lo indica su nombre: salvar a su pueblo de los pecados. Salvar de los pecados no es lo mismo que perdonar los pecados. Perdonar los pecados se puede hacer de forma cómoda, sentado en el confesionario, o incluso paseando o tomando un café. Salvar de los pecados sólo se puede hacer ofreciendo la propia vida. Sabemos desde niños que Jesús, para salvarnos de nuestros pecados, dio su vida por nosotros. Pero no debe dejar de asombrarnos. Porque la actitud normal de un judío piadoso ante el pecado no es comprenderlo ni justificarlo, mucho menos morir por el pecador. Es condenarlo.

¿Qué repercusiones tiene su aparición? Mt, al escribir su evangelio, parte de la experiencia de su comunidad, perseguida y rechazada por aceptar a Jesús como Mesías. Mt le indica desde el comienzo que las dificultades son normales. Incluso las personas más ligadas al Mesías, sus propios padres, sufren problemas desde que es concebido. El cristiano debe ver en José un modelo que le ayuda y anima. No debe tener miedo a aceptar a Jesús y seguirlo, porque “viene del Espíritu Santo” y “salvará a su pueblo de los pecados”.

December 8, 2022

¿Esperamos un Mesías salvador o un Mesías justiciero? Domingo 3º Adviento. Ciclo A.

Juan Bautista. Artista italiano del s. XVII

¿Una pregunta absurda? (Mateo 11,2-11)

Eso diría la mayoría de los cristianos. Esperamos un Mesías salvador. Sin embargo, Juan Bautista, como vimos el domingo pasado, esperaba las dos cosas: un Mesías que respetara los árboles buenos y guardara el trigo en el granero, pero también que talara los árboles improductivos y quemara la paja. Un Mesías con el hacha y el bieldo. Y estaba convencido de que ese Mesías era Jesús. Sin embargo, cuando Herodes mete a Juan en la cárcel, las noticias que le llegan lo desconciertan.

En aquel tiempo, Juan, que había oído en la cárcel las obras del Mesías, le mandó a preguntar por medio de sus discípulos: «¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro?»

Jesús les respondió: «Id a anunciar a Juan lo que estáis viendo y oyendo: los ciegos ven, y los inválidos andan; los leprosos quedan limpios, y los sordos oyen; los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. ¡Y dichoso el que no se escandalice de mí!»

Jesús no está actuando como el Mesías justiciero. Pase que no vaya vestido, como él, con una piel de camello, ni se alimente de saltamontes y miel silvestre, pero no enseña a rezar a sus discípulos, no les obliga a ayunar, en vez de a dar hachazos se dedica a curar enfermos y contar historias bonitas. Juan, después de estar convencido de que Jesús era el Mesías esperado, se pregunta ahora ‒y le pregunta‒ si hay que seguir esperando a otro.

La respuesta de Jesús parece desconcertante porque repite lo que Juan ya sabe. Sin embargo, es distinto saber y comprender. Las obras del Mesías se comprenden cuando son contempladas a la luz de la Escritura. No se trata de saber que Jesús ha curado a dos ciegos, a un mudo, o a un leproso. Lo importante es que en todo eso se está cumpliendo lo anunciado por los antiguos profetas.

"Se despegarán los ojos del ciego, los oídos del sordo se abrirán,

saltará como un ciervo el cojo, la lengua del mudo cantará" (Is 35,5)

"Vivirán tus muertos, tus cadáveres se alzarán,

despertarán jubilosos los que habitan en el polvo" (Is 26,19)

"El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido.

Me ha enviado para la buena noticia a los que sufren" (Is 61,1)

A partir de esas promesas elabora Jesús su respuesta, que pasa de la enfermedad física (ciegos, cojos, leprosos, sordos) a la muerte y a la evangelización de los pobres.

A partir del libro de Isaías se podría haber construido una imagen muy distinta, más en la línea de Juan Bautista. Jesús elige la que solo subraya lo positivo. Y esto puede provocar una reacción en contra. Por eso termina con un serio aviso: «¡Dichoso el que no se escandalice de mí!» Esto es lo que los discípulos de Juan deben comunicarle en la cárcel.

El episodio anterior puede dejar mal sabor de boca con respecto a la figura de Juan Bautista. Por eso, el evangelio añade unas palabras de Jesús sobre él.

Al irse ellos, Jesús se puso a hablar a la gente sobre Juan:

-¿Qué salisteis a contemplar en el desierto, una caña sacudida por el viento? ¿O qué fuisteis a ver, un hombre vestido con lujo? Los que visten con lujo habitan en los palacios. Entonces, ¿a qué salisteis?, ¿a ver a un profeta? Sí, os digo, y más que profeta; él es de quien está escrito: "Yo envío mi mensajero delante de ti, para que prepare el camino ante ti." Os aseguro que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan, el Bautista; aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él.

Estas palabras eran fundamentales para los cristianos del siglo I, teniendo en cuenta las posibles tensiones entre los discípulos de Jesús y los de Juan sobre quién de los dos era más importante. Aquí se aborda el tema exaltando a Juan y, al mismo tiempo, poniéndolo en su justo sitio. Jesús elogia las cualidades humanas de Juan: firmeza, austeridad. Pero es más que un asceta: es un profeta, e incluso más que eso: el mensajero que prepara el camino del Señor, «el Elías que tenía que venir» (Ex 23,20; Mal 3,1). Por eso, «no ha nacido de mujer nadie más grande que Juan Bautista».

Sin embargo, la dignidad de Juan radica precisamente en ser el precursor de Jesús, y se queda en el ámbito del Antiguo Testamento. Por eso, «el más pequeño en el Reino de Dios [en la comunidad cristiana] es más grande que él». Esta frase resulta muy dura, pero encaja en la idea bíblica de que los hombres no son lo importante sino Dios y lo que él hace. Encandilarse con la grandeza de las personas, incluso de los mayores santos, no es un buen método para valorar la acción de Dios.

Destierro y repatriación de hace siglos; refugiados y desplazados de ahora (Is 35)

Los dos primeros domingos de Adviento nos recuerdan los graves problemas de la guerra y las injusticias, ofreciendo como contrapartida la esperanza de la paz y un nuevo paraíso. El texto de Isaías de este tercer domingo aborda otra de las grandes experiencias que tuvo el pueblo de Israel: la del destierro, primero a Asiria, luego a Babilonia.

La respuesta del profeta a los judíos desterrados en Babilonia es muy poética y de tremendo optimismo. El camino de miles de kilómetros hasta Jerusalén no era entonces (tampoco ahora) una maravillosa autopista transitada en cómodos autobuses con aire acondicionado. Cualquier caravana que hacía ese largo recorrido tenía la impresión de atravesar un terrible y árido desierto. Pero el desierto se transformará en un vergel. Lo importante es que los viajeros se animen, convencidos de que Dios les ayudará a terminar felizmente su viaje.

El desierto y el yermo se regocijarán, se alegrarán el páramo y la estepa, florecerá como flor de narciso, se alegrará con gozo y alegría. Tiene la gloria del Líbano, la belleza del Carmelo y del Sarión. Ellos verán la gloria del Señor, la belleza de nuestro Dios.

Fortaleced las manos débiles, robusteced las rodillas vacilantes; decid a los cobardes de corazón: «Sed fuertes, no temáis.» Mirad a vuestro Dios, que trae el desquite; viene en persona, resarcirá y os salvará.

Se despegarán los ojos del ciego, los oídos del sordo se abrirán, saltará como un ciervo el cojo, la lengua del mudo cantará. Volverán los rescatados del Señor, vendrán a Sión con cánticos: en cabeza, alegría perpetua; siguiéndolos, gozo y alegría. Pena y aflicción se alejarán.

Hoy día hay millones de desplazados a causa de las guerras, del hambre, de las persecuciones de cualquier tipo. Pero el camino no se convierte para ellos en un vergel; generalmente tropiezan con una frontera cerrada y los detienen en campos de refugiados (más bien de concentración). La lectura de Isaías puede provocar en nosotros un rechazo por su ingenuo optimismo. O el deseo de comprometernos con esas personas y con la solución del problema.

Paciencia (Santiago 5,7-10)

Los primeros cristianos también se vieron obligados a pasar del ingenuo optimismo (Jesús volverá pronto) a la realidad de su retraso. En esta circunstancia el autor de la carta de Santiago exhorta a la paciencia y el aguante, poniendo como ejemplo a personas tan distintas como los campesinos y los profetas. «La venida del Señor está cerca», «el juez está ya a la puerta». La Iglesia terminó aceptando que la vuelta de Jesús no sería inminente, pero los consejos de la carta siguen siendo válidos para los momentos en los que la vida nos exige paciencia y fortaleza en los sufrimientos.

Tened paciencia, hermanos, hasta la venida del Señor. El labrador aguarda paciente el fruto valioso de la tierra, mientras recibe la lluvia temprana y tardía. Tened paciencia también vosotros, manteneos firmes, porque la venida del Señor está cerca. No os quejéis, hermanos, unos de otros, para no ser condenados. Mirad que el juez está ya a la puerta. Tomad, hermanos, como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas, que hablaron en nombre del Señor.

Reflexión final

El evangelio es muy importante para examinarnos de nuestra imagen de Jesús. Generalmente partimos de que es el Hijo de Dios, segunda persona de la Santísima Trinidad. Por consiguiente, cualquier cosa que diga o haga debe ser perfecta. Esta actitud es muy peligrosa porque impide profundizar en la fe. Las palabras y las obras de Jesús desconcertaron a Juan Bautista, escandalizaron a los escribas y fariseos, no fueron entendidas por los discípulos. Es absurdo pensar que nosotros no tendríamos ninguna dificultad en aceptarlas. El Adviento es un buen momento para pedir esa fe y no escandalizarnos de él.

December 1, 2022

Paraíso, conversión, acogida. Domingo 2º de Adviento. Ciclo A

1. De las ruinas de Jarkov al paraíso (Isaías 11,1-10)

El domingo pasado, la primera lectura nos situaba en un mundo utópico sin guerras ni carrera de armamentos. Este domingo, nos habla de la utopía de la paz universal, simbolizada por la vuelta al paraíso, gracias a la acción de un monarca que implantará la justicia en el país.

Aquel día, brotará un renuevo del tronco de Jesé, y de su raíz florecerá un vástago.

Sobre él se posará el espíritu del Señor: espíritu de prudencia y sabiduría, espíritu de consejo y valentía, espíritu de ciencia y temor del Señor.

No juzgará por apariencias ni sentenciará sólo de oídas; juzgará a los pobres con justicia, con rectitud a los desamparados.

Herirá al violento con la vara de su boca, y al malvado con el aliento de sus labios.

La justicia será cinturón de sus lomos, y la lealtad, cinturón de sus caderas.

Habitará el lobo con el cordero, la pantera se tumbará con el cabrito, el novillo y el león pacerán juntos: un muchacho pequeño los pastorea.

La vaca pastará con el oso, sus crías se tumbarán juntas; el león comerá paja con el buey. El niño jugará en la hura del áspid, la criatura meterá la mano en el escondrijo de la serpiente.

No harán daño ni estrago por todo mi monte santo: porque está lleno el país de ciencia del Señor, como las aguas colman el mar. Aquel día, la raíz de Jesé se erguirá como enseña de los pueblos: la buscarán los gentiles, y será gloriosa su morada.

La mejor forma de entender este poema es verlo como un tríptico. La primera tabla (mutilada casi por completo en la lectura) ofrece un paisaje desolador: un bosque arrasado y quemado. En medio de esa desolación, en primer plano, hay un tronco del que brota un vástago: el tronco es Jesé, el padre de David, y el vástago un rey semejante al gran rey judío.

En la segunda tabla, como en un cuento maravilloso, el vástago vegetal adquiere forma humana y se convierte en rey. Pero lo más importante es que él vienen todos los dones del Espíritu de Dios: prudencia y sabiduría, consejo y valentía, ciencia y respeto del Señor. Y todas ellas las pone al servicio de la administración de la justicia. El enemigo no es ahora una potencia invasora. Lo que disturba al pueblo de Dios es la presencia de malvados y violentos, opresores de los pobres y desamparados. El rey dedicará todo su esfuerzo a la superación de estas injusticias.

La tercera tabla da por supuesto que tendrá éxito, consiguiendo reimplantar en la tierra una situación paradisíaca, que se describe uniendo parejas de animales fuertes y débiles (lobo-cordero, pantera-cabrito, novillo-león) en los que desaparece toda agresividad. Nos encontramos en el paraíso, y todos los animales aceptan una modesta dieta vegetariana («el león comerá paja con el buey»), como proponía el ideal de Gn 1,30. Como símbolo admirable de la unión y concordia entre todos, aparece un pastor infantil de lobos, panteras y leones, además de ese niño que introduce la mano en el escondite de la serpiente. El miedo, la violencia, desaparecen de la tierra. Y todo ello gracias a que «está lleno el país del conocimiento del Señor». Ya no habrá que anhelar, como en el antiguo paraíso, comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Hay una ciencia más profunda, el conocimiento de Dios, y ésa no queda recluida dentro de unos límites prohibidos, sino que inunda la tierra como las aguas inundan el mar.

Esta esperanza del paraíso no se ha hecho todavía realidad. Pero el Adviento nos anima a mantener la esperanza y hacer lo posible por remediar la situación de injusticia.

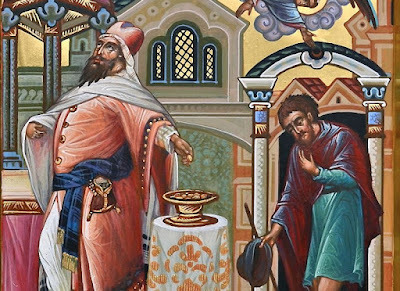

2. Conversión (Mateo 3,1-12)

El evangelio del primer domingo nos invitaba a la vigilancia. El del segundo domingo exhorta a la conversión, que implica el doble aspecto de vuelta a Dios y cambio de vida, basándose en la predicación de Juan Bautista. Pero el evangelio de Mateo introduce unos cambios muy significativos en el relato de Marcos.

En Marcos, todo tiene un tono muy positivo. Juan Bautista predica un bautismo de conversión y la gente se bautiza. Juan no es un loco; su forma de vestir y de alimentarse recuerda al profeta Elías. Pero no anuncia un castigo, sino la venida de uno muy superior a él, que bautizará con espíritu santo.

Mateo, que escribe décadas más tarde, cuando existe un claro enfrentamiento entre los cristianos y las autoridades judías, divide el relato en dos partes.

En la primera, Juan predica la conversión, pero añade como motivo la cercanía del reinado de Dios, tema que será fundamental en la predicación de Jesús. Un mensaje exigente pero muy positivo, bien acogido por la gente.

Por aquel tiempo, Juan Bautista se presentó en el desierto de Judea, predicando: «Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos.» Éste es el que anunció el profeta Isaías, diciendo: «Una voz grita en el desierto: "Preparad el camino del Señor, allanad sus senderos"».

Juan llevaba un vestido de piel de camello, con una correa de cuero a la cintura, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Y acudía a él toda la gente de Jerusalén, de Judea y del valle del Jordán; confesaban sus pecados; y él los bautizaba en el Jordán.

En la segunda, los protagonistas son los fariseos y saduceos, representantes de las autoridades judías opuestas a los cristianos. A ellos Juan se dirige de forma insultante (“camada de víboras”) y con tono amenazador. Cuando habló al pueblo, Juan adujo como motivo para convertirse la inminencia del reinado de Dios. Aquí indica un motivo distinto: la inminencia del castigo, que se compara con un hacha dispuesta a talar los árboles. Y añade que la conversión debe ser práctica, acompañada de obras; como el árbol que da buen fruto o, de lo contrario, es cortado. En medio de esta amenaza, fariseos y saduceos pueden pensar en una escapatoria: «Somos israelitas, hijos de Abrahán, y no podrá ocurrirnos nada malo, Dios no nos castigará». Incluso cuando habla del personaje superior a él, no dice simplemente que bautizará con espíritu santo, sino con espíritu santo y fuego, porque separará el trigo de la paja y ésta la quemará en un fuego inextinguible.

Viendo a muchos fariseos y saduceos que acudían a su bautismo les dijo: «¿Quién os ha enseñado a escapar del castigo inminente? Dad el fruto que pide la conversión. Y no os hagáis ilusiones, pensando: "Abraham es nuestro padre", pues os digo que Dios es capaz de sacar hijos de Abraham de estas piedras. Ya toca el hacha la base de los árboles, y el árbol que no da buen fruto será talado y echado al fuego. Yo os bautizo con agua para que os convirtáis; pero el que viene detrás de mí puede más que yo, y no merezco ni llevarle las sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Él tiene el bieldo en la mano: aventará su parva, reunirá su trigo en el granero y quemará la paja en una hoguera que no se apaga».

Este pasaje nos obliga a examinar si producimos buenos frutos o si nos refugiamos en la cómoda confesión de que somos cristianos, católicos, y no necesitamos convertirnos. Por otra parte, plantea la duda de si Jesús actuará de esa forma terrible que anuncia Juan Bautista. La respuesta a esta pregunta la ofrecerá el evangelista más adelante.

3. Acogida (Romanos 15,4-9)

Las primeras comunidades cristianas estaban formadas por dos grupos de origen muy distinto: judíos y paganos. El judío tendía a considerarse superior. El pagano, como reacción, a rechazar al cristiano de origen judío. En este contexto escribe Pablo:

Hermanos:

Todas las antiguas Escrituras se escribieron para enseñanza nuestra, de modo que entre nuestra paciencia y el consuelo que dan las Escrituras mantengamos la esperanza. Que Dios, fuente de toda paciencia y consuelo, os conceda estar de acuerdo entre vosotros, según Jesucristo, para que unánimes, a una voz, alabéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo.

En una palabra, acogeos mutuamente, como Cristo os acogió para gloria de Dios. Quiero decir con esto que Cristo se hizo servidor de los judíos para probar la fidelidad de Dios, cumpliendo las promesas hechas a los patriarcas; y, por otra parte, acoge a los gentiles para que alaben a Dios por su misericordia. Así, dice la Escritura: «Te alabaré en medio de los gentiles y cantaré a tu nombre».

Hoy día no existe este problema, pero pueden darse otros parecidos, que dividen a los cristianos por motivos raciales, políticos o culturales.

Reflexión final

Las lectura de Adviento nos dan un nuevo baño de utopía y realismo. Ante los numerosos problemas de todo tipo que se dan en el mundo, hay que mantener la esperanza del paraíso, sabiendo que eso se logrará mediante gobernantes justos. Pero también debe darse un compromiso personal de conversión, buenas obras, vuelta a Dios y acogida de los demás, incluso los que pueden resultarnos más ajenos y contrarios.

November 24, 2022

Qué y cómo debemos esperar. Primer domingo de Adviento. Ciclo A

Los textos bíblicos de los cuatro domingos de Adviento no constituyen propiamente una preparación a la Navidad, sino una introducción a todo el nuevo año litúrgico. Por eso abarcan etapas muy distintas: 1) lo que se esperó del Mesías antes de su venida; 2) su nacimiento; 3) su actividad pública, y las reacciones que suscitó; 4) su vuelta al final de los tiempos. Estas cuatro etapas se mezclan cada domingo y resulta difícil relacionar las distintas lecturas. Si buscamos un elemento común sería el tema de la esperanza: ¿qué debemos esperar?, ¿cómo debemos esperar?

1. ¿Qué debemos esperar? La utopía de la paz universal

La primera lectura (Isaías 2,1-5) responde a una de las experiencias más universales: la guerra.

Visión de Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén:

Al final de los días estará firme el monte de la casa del Señor en la cima de los montes, encumbrado sobre las montañas. Hacia él confluirán los gentiles, caminarán pueblos numerosos.

Dirán: «Venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob: él nos instruirá en sus caminos y marcharemos por sus sendas; porque de Sión saldrá la ley, de Jerusalén, la palabra del Señor.»

Será el árbitro de las naciones, el juez de pueblos numerosos. De las espadas forjarán arados, de las lanzas, podaderas. No alzará la espada pueblo contra pueblo, no se adiestrarán para la guerra. Casa de Jacob, ven, caminemos a la luz del Señor.

Israel debió enfrentarse desde su comienzo como estado a pueblos pequeños, a guerras civiles y a grandes imperios. Pero no sólo los israelitas era víctimas de estas guerras, sino todos los países del Cercano Oriente, igual que hoy día lo son tantos países del mundo.

Podríamos contemplar este hecho con escepticismo: el ser humano no tiene remedio. La ambición, el odio, la violencia, siempre terminan imponiéndose y creando interminables conflictos y guerras. Sin embargo, la lectura de Isaías propone una perspectiva muy distinta. Todos los pueblos, asirios, egipcios, babilonios, medos, persas, griegos, cansados de guerrear y de matarse, marchan hacia Jerusalén buscando en el Dios de Israel un juez justo que dirima sus conflictos e instaure la paz definitiva.

El texto de Isaías une, lógicamente, la desaparición de la guerra con la desaparición de las armas. En este contexto, hoy día es frecuente hablar de las armas atómicas, los submarinos nucleares, los drones de última generación. Quisiera recordar unos datos muy distintos, de armas mucho más sencillas. A fines de 2017 había aproximadamente 857 millones de armas de fuego civiles en los 230 países y territorios estudiados. Desde que finalizó la Segunda Guerra Mundial (1945), unos 30 millones de personas han perecido en los diferentes conflictos armados que han sucedido en el planeta, 26 millones de ellas a consecuencia del impacto de armas ligeras.

Esta primera lectura bíblica nos anima a esperar y procurar que un día se haga realidad lo anunciado por el profeta: De las espadas forjarán arados, de las lanzas, podaderas. No alzará la espada pueblo contra pueblo, no se adiestrarán para la guerra.

2. ¿Cómo debemos esperar? Vigilancia ante la vuelta de Jesús ( Mateo 24,37-44)

La liturgia da un tremendo salto y pasa de las esperanzas antiguas formuladas por Isaías a la segunda venida de Jesús, la definitiva. En el contexto del Adviento, esta lectura pretende centrar nuestra atención en algo muy distinto a lo habitual. Los días previos al 24 de diciembre solemos dedicarlos a pensar en la primera venida de Cristo, simbolizada en los belenes. El peligro es quedarnos en un recuerdo romántico. La iglesia quiere que miremos al futuro, incluso a un futuro muy lejano: el de la vuelta definitiva de Jesús, y la actitud de vigilancia que debemos mantener.

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:

-Cuando venga el Hijo del hombre, pasará como en tiempo de Noé. Antes del diluvio, la gente comía y bebía y se casaba, hasta el día en que Noé entró en el arca; y cuando menos lo esperaban llegó el diluvio y se los llevó a todos; lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del hombre: Dos hombres estarán en el campo: a uno se lo llevarán y a otro lo dejarán; dos mujeres estarán moliendo: a una se la llevarán y a otra la dejarán.

Por tanto, estad en vela, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor.

Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora de la noche viene el ladrón, estaría en vela y no dejaría abrir un boquete en su casa.

Por eso, estad también vosotros preparados, porque a la hora que menos penséis viene el Hijo del hombre .

La actitud de vigilancia queda expuesta en dos comparaciones.

La primera, tomada del Antiguo Testamento, hace referencia a lo ocurrido en tiempos del diluvio. Antes de él, la gente llevaba una vida normal, despreocupada. La catástrofe parecía inimaginable. Lo mismo ocurrirá cuando venga el Hijo del Hombre. Por tanto, estad en vela; no sabéis qué día vendrá vuestro Señor.

La segunda, tomada de la vida diaria, presenta al dueño de una casa que desea defender su propiedad contra los ladrones. El mensaje es el mismo: estad en vela.

A propósito de estas comparaciones podemos indicar dos cosas:

1) Ambas insisten en que la venida del Hijo del Hombre será de improviso e imprevisible; no habrá ninguna de esas señales previas que tanto gustaban a la apocalíptica (oscurecimiento del sol y de la luna, terremotos, guerras, catástrofes naturales).

2) Las dos comparaciones exhortan a la vigilancia, a estar preparados, pero no dicen en qué consiste esa vigilancia y preparación; se limitan a crear un interés por el tema. Esta falta de concreción puede decepcionar un poco. Pero es lo mismo que cuando nos dicen al comienzo de un viaje en automóvil: «ten cuidado». Sería absurdo decirle al conductor: «Ten cuidado con los coches que vienen detrás», o «ten cuidado con los motoristas». El cristiano, igual que el conductor, debe tener cuidado con todo.

3. ¿Cómo debemos esperar? Disfrazarnos de Jesús (Romanos 13,11-14)

Hermanos: Daos cuenta del momento en que vivís; ya es hora de despertaros del sueño, porque ahora nuestra salvación está más cerca que cuando empezamos a creer. La noche está avanzada, el día se echa encima: dejemos las actividades de las tinieblas y pertrechémonos con las armas de la luz. Conduzcámonos como en pleno día, con dignidad. Nada de comilonas ni borracheras, nada de lujuria ni desenfreno, nada de riñas ni pendencias. Vestíos del Señor Jesucristo.

Pablo parte de la experiencia típica de las primeras comunidades cristianas: la vuelta de Jesús es inminente, «nuestra salvación está más cerca», «el día se echa encima». El cristiano, como hijo de la luz, debe renunciar a comilonas, borracheras, lujuria, desenfreno, riñas y pendencias. Es el comportamiento moral a niveles muy distintos (comida, sexualidad, relaciones con otras personas) lo que debe caracterizar al cristiano y como se prepara a la venida definitiva de Jesús. Ese pequeño catálogo podría haberlo firmado cualquier filósofo estoico. Pero Pablo añade algo peculiar: «Vestíos del Señor Jesucristo». Esto no es estoico, es típicamente cristiano: Jesús como modelo a imitar, de forma que, cuando la gente nos vea, sea como si lo viese a él. Creo que Pablo no tendría inconveniente en que sus palabras se tradujesen: «Disfrazaos del Señor Jesucristo». Comportaos de tal forma que la gente os confunda con él. Buen programa para comenzar el Adviento.

Reflexión final

Las lecturas de este domingo pueden fomentar, más que la esperanza, la desilusión. Cuando termine la guerra en Ucrania, no faltarán otros iluminados que provoquen nuevas guerras. A mucha gente le interesa más la misión Artemis que la segunda venida de Jesús. Y la radio y la televisión harán propaganda en los próximos días de las cenas navideñas y de los regalos que debemos comprar. A pesar de todo, el cristiano, como Abrahán, debe «esperar contra toda esperanza».

November 17, 2022

Solemnidad de Cristo Rey. Domingo 34 Ciclo C

Inicialmente esta fiesta se celebraba el domingo anterior a la de Todos los Santos (1 de noviembre). La reforma del Concilio Vaticano II decidió cerrar el año litúrgico con esta festividad, para subrayar la victoria final de Jesús.

David, el rey salvador (2 Samuel 5, 1-3)

La primera lectura sólo se comprende recordando los acontecimientos previos. Años atrás, el primer rey israelita, Saúl, ha muerto luchando contra los filisteos. Le ha sucedido un hijo bastante inútil, Isbaal, y el poder se concentra en las manos del general Abner. Pero tensiones internas y externas llevarán al asesinato de Abner y, más tarde, de Isbaal. Las tribus del norte, sin rey ni general, se sienten desconcertadas. Y consideran que la única solución es ofrecerle el trono a David, que ya es rey de Judá desde hace siete años. Y se dirigen a la que entonces era capital de Judá, Hebrón (Jerusalén todavía no había sido conquistada).

En aquellos días, todas las tribus de Israel fueron a Hebrón a ver a David y le dijeron:

‒ Hueso tuyo y carne tuya somos; ya hace tiempo, cuando todavía Saúl era nuestro rey, eras tú quien dirigías las entradas y salidas de Israel. Además el Señor te ha prometido: "Tú serás el pastor de mi pueblo Israel, tú serás el jefe de Israel."

Todos los ancianos de Israel fueron a Hebrón a ver al rey, y el rey David hizo con ellos un pacto en Hebrón, en presencia del Señor, y ellos ungieron a David como rey de Israel.

Nosotros leemos estas palabras sin darle especial importancia. Pero el que los del norte vengan a buscar la salvación en el rey del sur era entonces algo inaudito, que sólo se explica por la necesidad urgente de un rey que los salve.

Jesús, ¿un rey incapaz de salvar? (Lucas 23, 35-43)

Los contemporáneos de Jesús también esperaban un rey con capacidad de salvar. La lectura del evangelio de lo deja muy claro. Las autoridades, los soldados, uno de los malhechores crucificado con Jesús, lo repiten hasta la saciedad. Pronuncian los mayores títulos: Mesías de Dios, Elegido, rey de los judíos, Mesías. Pero sólo están dispuestos a aplicárselos a Jesús si se salva a sí mismo, o, como dice el otro crucificado, «sálvate a ti mismo y a nosotros». La sorpresa aparece al final, en la petición del buen ladrón.

En aquel tiempo, las autoridades hacían muecas a Jesús, diciendo:

‒ A otros ha salvado; que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el Elegido.

Se burlaban de él también los soldados, ofreciéndole vinagre y diciendo:

‒ Si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo.

Había encima un letrero en escritura griega, latina y hebrea: «Éste es el rey de los judíos.»

Uno de los malhechores crucificados lo insultaba, diciendo:

‒ ¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros.

Pero el otro lo increpaba:

‒ ¿Ni siquiera temes tú a Dios, estando en el mismo suplicio? Y lo nuestro es justo, porque recibimos el pago de lo que hicimos; en cambio, éste no ha faltado en nada.

Y decía:

‒ Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino.

Jesús le respondió:

‒ Te lo aseguro: hoy estarás conmigo en el paraíso.

El evangelio de san Juan pone en boca de Jesús, durante el juicio ante Pilato, las palabras: «Mi reino no es de este mundo». Y eso mismo dice aquí, no Jesús, sino el que conocemos como «el buen ladrón». El reino de Jesús no se realiza en este mundo, no es aquí donde realizará obras portentosas para que la gente lo acepte como rey. Su reino se encuentra en una dimensión distinta, en la que entrará a través de la muerte. Por eso, el buen ladrón no pide que lo salve. Sólo pide un recuerdo: «acuérdate de mí».

A lo largo de su vida, Jesús escuchó muchas peticiones: de leprosos que deseaban ser curados, de ciegos y cojos, de padres de niños difuntos, de discípulos asustados por la tormenta… Pero esta resulta la petición más bella y más sencilla: «Jesús, acuérdate de mí». El buen ladrón pide muy poco. Pero hace falta una fe profundísima para creer que ese ajusticiado, al que todos rechazan y del que todos se burlan, dentro de poco será rey, y que un simple recuerdo suyo puede traer la felicidad. Así ocurre en la promesa que Jesús le hace: «hoy estarás conmigo en el paraíso».

«Acuérdate de mí» y «estarás conmigo» son las dos caras de una misma moneda, de la intimidad plena entre el rey y su súbdito, más satisfactoria que todas las prebendas y beneficios mundanos que regalan otros reyes.

Jesús, mucho más que rey (Colosenses 1,12-20)

Si los presentes junto a la cruz negaban la realeza de Jesús, Pablo, sin llamarlo “rey”, habla de su reino y coloca a Jesús por encima de todo lo imaginable en cielo y tierra. La lectura podemos dividirla en dos secciones.

En la primera, se da gracias a Dios por un regalo inimaginable. Imaginemos que somos ciudadanos de un país pobre, miserable, sin futuro; de repente, nos conceden la ciudadanía de un país maravilloso, el pasaporte para entrar en él, e incluso nos llevan en avión en primera clase. Eso es lo que ha hecho Dios con nosotros: del mundo de las sombras y del pecado nos traslada al reino de su Hijo querido.

La segunda parte resulta difícil entender si no se conoce la situación de los cristianos de Colosas (en la actual Turquía). ¿Era Jesús superior a los semidioses tan venerados por el pueblo: tronos, dominaciones, principados, potestades? ¿Se extendía su dominio a los seres visibles e invisibles, al pasado y al futuro, al ámbito de los muertos? Preguntas que pueden parecernos trasnochadas pero esenciales para ellos. Pablo responde situando a Jesús por encima de todo lo imaginables en cielo y tierra, pero sin olvidar la realidad de su muerte en cruz.

Hermanos: Damos gracias a Dios Padre, que nos ha hecho capaces de compartir la herencia del pueblo santo en la luz. Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas, y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido, por cuya sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados.

Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura; porque por medio de él fueron creadas todas las cosas: celestes y terrestres, visibles e invisibles, Tronos, Dominaciones, Principados, Potestades; todo fue creado por él y para él. Él es anterior a todo, y todo se mantiene en él. Él es también la cabeza del cuerpo: de la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, y así es el primero en todo. Porque en él quiso Dios que residiera toda la plenitud. Y por él quiso reconciliar consigo todos los seres: los del cielo y los de la tierra, haciendo la paz por la sangre de su cruz.

Nota sobre el sentido originario de la fiesta

Cuando Achille Ratti fue elegido Papa en febrero de 1922 y tomó el nombre de Pío XI, tenía la experiencia reciente de la Primera Guerra Mundial y de la Revolución rusa. Pocos meses después, en octubre, Mussolini organizaba la marcha sobre Roma, que llevaría al triunfo del fascismo. Un año más tarde (8 de noviembre de 1923) Hitler intenta un golpe de estado en Múnich. Pío XI, alarmado por las tensiones crecientes en Europa y en todo el mundo, piensa que la única y verdadera solución a los problemas de tipo social, político, económico, es atenerse al mensaje del evangelio. Si Cristo fuese el rey de este mundo, muy distintas serían las cosas. Entonces instituyó esta fiesta, aprovechando que en 1925 se cumplían mil seiscientos años del concilio de Nicea, que proclamó la realeza de Cristo al añadir al credo apostólico las palabras: “y su reino no tendrán fin”.

Ha pasado casi un siglo. El lenguaje, como tantas cosas, ha cambiado; las verdades profundas, no. No creo que muchos católicos se animen a decir hoy día que la solución a los problemas que afectan al mundo actual sea Cristo Rey. Pero sí debemos estar dispuestos a defender los valores evangélicos del amor al prójimo, especialmente al más necesitado, de reconocernos todos como hermanos, hijos del mismo Padre, de la compasión, la justicia, la paz.

November 9, 2022

El fin del año y el fin del mundo. Domingo 33 Ciclo C

Para la Iglesia, el año litúrgico no termina el 31 de diciembre sino a finales de noviembre. De ese modo puede reservar cuatro domingos antes del 25 de diciembre para celebrar el Adviento, que forma ya parte del nuevo ciclo. El último domingo del tiempo ordinario (34) se dedica siempre a celebrar la fiesta de Cristo Rey. Y el penúltimo (33) a recordar el fin del mundo y de la historia. Algo que puede parecer bastante ajeno a nuestra mentalidad y cultura, pero que fue esencial para los primeros cristianos y que ofrece materia interesante de reflexión.

Del entusiasmo ingenuo a la esperanza apocalíptica

La gran tragedia experimentada por el pueblo judío a comienzos del siglo VI a.C. (deportación a Babilonia, destrucción de Jerusalén y de su templo, pérdida de la independencia) provocó al cabo de unos años un florecimiento de profecías que anunciaban la vuelta de los desterrados, la prosperidad y esplendor de Jerusalén, la gloria futura del pueblo de Dios. Los profetas rivalizaban por ver quién anunciaba un futuro mejor. Y la gente, durante siglos, alentó esas esperanzas. Hasta que la realidad se impuso, dando paso a una gran decepción: ni independencia, ni riqueza, ni esplendor. La decepción fue tan fuerte, que algunos grupos vieron la solución en la desaparición del mundo presente, radicalmente malo, y la aparición de un mundo futuro maravilloso, del que sólo formarían parte los buenos israelitas. La primera lectura de hoy lo afirma con toda claridad.

Primera lectura (Malaquías 3,19-20a)

Mirad que llega el día, ardiente como un horno: malvados y perversos serán la paja, y los quemaré el día que ha de venir ‒dice el Señor de los ejércitos‒, y no quedará de ellos ni rama ni raíz. Pero a los que honran mi nombre los iluminará un sol de justicia que lleva la salud en las alas.

En este breve pasaje, lo único que precisa comentario es la metáfora final. Para nosotros, «un sol de justicia» es un sol terrible, del que buscamos refugio bajo cualquier sombra. Pero este no es el sentido aquí, sino todo lo contrario: «un sol salvador, que nos salva con sus rayos». ¿De dónde viene esta extraña metáfora? Probablemente de Egipto, inspirándose en la imagen del sol alado, que representa su acción benéfica sobre todo el mundo.

El cálculo del momento final y las señales

Ya que la mentalidad apocalíptica considera inminente el fin del mundo, desea calcular el momento exacto en que tendrá lugar y las señales que lo anunciarán. Las dos preguntas que formulan los discípulos a Jesús en el evangelio de hoy recogen muy bien ambos aspectos: ¿Cuándo va a ser eso?, ¿y cuál será la señal de que todo eso está para suceder? Para la mentalidad apocalíptica, cualquier acontecimiento trágico, sobre todo si era de grandes proporciones, anunciaba el fin del mundo. Por eso, en el evangelio de este domingo, cuando los discípulos oyen anunciar la destrucción de Jerusalén, inmediatamente piensan en el fin del mundo.

En aquel tiempo, algunos ponderaban la belleza del templo, por la calidad de la piedra y los exvotos. Jesús les dijo:

‒ Esto que contempláis, llegará un día en que no quedará piedra sobre piedra: todo será destruido.

Ellos le preguntaron:

‒ Maestro, ¿Cuándo va a ser eso?, ¿y cuál será la señal de que todo eso está para suceder?

El peligro de esta mentalidad es que resulta estéril. Todo se queda en cálculos y señales, sin comprometerse con los problemas del mundo que nos rodea. Y eso es lo que pretenden evitar los evangelios sinópticos cuando ponen en boca de Jesús un largo discurso apocalíptico, que la liturgia mutila abundantemente (en nuestro caso, los 29 versículos de Lucas 21,8-36 quedan reducidos a los doce primeros; menos de la mitad).

La respuesta de Jesús

Él contestó:

‒ Cuidado con que nadie os engañe. Porque muchos vendrán usurpando mi nombre, diciendo: «Yo soy», o bien: «El momento está cerca»; no vayáis tras ellos. Cuando oigáis noticias de guerras y de revoluciones, no tengáis pánico. Porque eso tiene que ocurrir primero, pero el final no vendrá en seguida.

Luego les dijo:

‒ Se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino, habrá grandes terremotos, y en diversos países epidemias y hambre. Habrá también espantos y grandes signos en el cielo. Pero antes de todo eso os echarán mano, os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a la cárcel, y os harán comparecer ante reyes y gobernadores, por causa mía. Así tendréis ocasión de dar testimonio. Haced propósito de no preparar vuestra defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario vuestro. Y hasta vuestros padres, y parientes, y hermanos, y amigos os traicionarán, y matarán a algunos de vosotros, y todos os odiarán por causa mía. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá; con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas.

Las palabras de Jesús recogen un buen catálogo de las señales habituales en la apocalíptica: 1) a nivel humano: guerras civiles, revoluciones y guerras internacionales; 2) a nivel terrestre: epidemias y hambre; 3) a nivel celeste: signos espantosos.

Pero nada de esto anuncia el fin del mundo. Antes, y aquí radica la novedad del discurso, ocurrirán señales a nivel personal y comunitario: persecución religiosa y política, cárcel, juicio ante tribunales civiles; incluso la traición de padres y hermanos, la muerte y el odio de todos por causa de Jesús. Esta parte abandona la enumeración de catástrofes apocalípticas para describir la dura realidad de las primeras comunidades cristianas. En todas ellas habría algunos juzgados y condenados injustamente, traicionados incluso por sus seres más queridos. Sólo dos frases alivian la tensión de este párrafo tan trágico.

La primera resulta casi irónica, pero no lo es: Así tendréis ocasión de dar testimonio. La persecución, la cárcel y los juicios injustos no se deben ver como algo puramente negativo. Ofrecen la posibilidad de dar testimonio de Jesús, y así lo interpretaron los numerosos mártires de los primeros siglos y los mártires de todos los tiempos.

La segunda alienta la confianza y la esperanza: ni un cabello de vuestra cabeza perecerá; con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Más bien habría que decir que perecerán todos los cabellos de vuestra cabeza, pero salvaréis vuestras almas, que es lo importante.

Si siguiésemos leyendo el discurso, todo culminaría en la aparición de Jesús, «el Hijo del Hombre que llega en una nube con gran poder y gloria». Es el sol del que hablaba Malaquías, que ilumina y salva a todos los que creen en él.

Frente a la curiosidad, testimonio

Las lecturas de este domingo corren el peligro de ser interpretadas en el Primer Mundo como mero recuerdo de lo que ocurrió entre los primeros cristianos. Muy distinta será la interpretación de bastantes iglesias africanas y asiáticas, que se verán muy bien reflejadas y consoladas por las palabras de Jesús. También nosotros debemos recordar que, sin persecuciones ni cárceles, nuestra misión es aprovechar todas las circunstancias de la vida para dar testimonio de Jesús.

November 3, 2022

La resurrección: ¿mito o realidad? Domingo 32 Ciclo C

Antonio Ciseri, Martirio de los siete hermanos Macabeos

El martes pasado celebramos la fiesta de los difuntos. Miles de personas habrán visitado los cementerios, o los habrán recordado y asistido a la eucaristía. Pero las actitudes ante la muerte habrán sido muy distintas: desde una gran fe en la resurrección hasta la duda o incluso la negación. Las lecturas de este domingo nos ofrecen dos actitudes muy distintas ante la esperanza de otra vida: la de quienes creen firmemente en ella (los siete hermanos del libro de los Macabeos) y la de quienes bromean sobre la cuestión (los saduceos).

Los israelitas y la fe en la resurrección

El evangelio de Marcos cuenta algo muy curioso: después de la Transfiguración, cuando Jesús baja del monte con Pedro, Santiago y Juan, les dice: «No contéis a nadie lo que habéis visto, hasta que el hijo del hombre resucite de la muerte». Y añade el evangelista que los tres apóstoles discutieron sobre «qué querría decir aquello de resucitar de la muerte» (Mc 89,-10).

Efectivamente, en contra de lo que muchos piensan, el pueblo de Israel no tuvo en los siglos antes de Jesús una idea clara de la resurrección. Más bien se daba por supuesto que el hombre, cuando moría, descendía al Sheol, donde llevaba una forma de vida en la que no era posible la felicidad ni tenía lugar una visión de Dios. La oración que pronuncia el piadoso rey Ezequías (siglo VIII a.C.) expresa muy bien la opinión tradicional (Isaías 38,18-19).