José Luis Sicre's Blog, page 27

October 22, 2020

Aprenda a salvarse en treinta segundos. Domingo 30. Ciclo A

¿Cuál es el mandamiento principal? Muchos católicos responderían: «Ir a misa el domingo». Los que piensan así probablemente no irán a misa este domingo. A los que piensen de otro modo y vayan, les gustará recordar lo que pensaba Jesús.

El problema de los contemporáneos de Jesús

En los domingos anteriores, diversos grupos religiosos se han ido enfrentado a Jesús, y no han salido bien parados. Los fariseos envían ahora a un especialista, un doctor de la Ley, que le plantea la pregunta sobre el mandamiento principal. Para comprenderla, debemos recordar que la antigua sinagoga contaba 613 mandamientos (248 preceptos y 365 prohibiciones), que se dividían en fáciles y difíciles: fáciles, los que exigían poco esfuerzo o poco dinero; difíciles, los que exigían mucho dinero (como honrar padre y madre) o ponían en peligro la vida (la circuncisión). Generalmente se pensaba que los importantes eran los difíciles, y entre ellos estaban los relativos a la idolatría, la lascivia, el asesinato, la profanación del nombre divino, la santificación del sábado, la calumnia, el estudio de la Torá.

¿Se puede reducir todo a uno?

Ante este cúmulo de mandamientos, es lógico que surgiese el deseo de sintetizar, de saber qué era lo más importante. Este deseo se encuentra en una anécdota a propósito de los famosos rabinos Shammay y Hillel, que vivieron pocos años antes de Jesús. Una vez llegó un pagano a Shammay y le dijo: «Me haré prosélito con la condición de que me enseñes toda la Torá mientras aguanto a pata coja». Shammay, que era sastre, lo despidió amenazándolo con la vara de medir que tenía en la mano. El pagano acudió entonces a Hillel, que le dijo: «Lo que no te guste, no se lo hagas a tu prójimo. En esto consiste toda la Ley, lo demás es interpretación» (Schabat 31a). También el Rabí Aquiba (+ hacia 135 d.C.) sintetizó toda la Ley en una sola frase: «Amarás a tu prójimo como a ti mismo; este es un gran principio general en la Torá».

La novedad de Jesús

Mateo había puesto en boca de Jesús una síntesis parecida al final del Sermón del Monte: «Todo lo que querríais que hicieran los demás por vosotros, hacedlo vosotros por ellos, porque eso significan la Ley y los Profetas» (Mt 7,12). Pero en el evangelio de hoy Jesús responde con una cita expresa de la Escritura:

En aquel tiempo, los fariseos, al oír que Jesús habla hecho callar a los saduceos, formaron grupo, y uno de ellos, que era experto en la Ley, le preguntó para ponerlo a prueba:

̶ Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la Ley?

Él le dijo:

̶ Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él: “Amarás a tu prójimo como a ti mismo”. Estos dos mandamientos sostienen la Ley entera y los profetas.

«Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente» (Deuteronomio 6,5). Son parte de las palabras que cualquier judío piadoso recita todos los días, al levantarse y al ponerse el sol. En este sentido, la respuesta de Jesús es irreprochable. No peca de originalidad, sino que aduce lo que la fe está confesando continuamente.

La novedad de la respuesta de Jesús radica en que le han preguntado por el mandamiento principal, y añade un segundo, tan importante como el primero: «Amarás a tu prójimo como a ti mismo» (Levítico 19,18). Una vez más, su respuesta entronca en la más auténtica tradición profética. Los profetas denunciaron continuamente el deseo del hombre de llegar a Dios por un camino individual e intimista, que olvida fácilmente al prójimo. Durante siglos, muchos israelitas, igual que muchos cristianos, pensaron que a Dios se llegaba a través de actos de culto, peregrinaciones, ofrendas para el templo, sacrificios costosos... Sin embargo, los profetas les enseñaban que, para llegar a Dios, hay que dar necesariamente el rodeo del prójimo, preocuparse por los pobres y oprimidos, buscar una sociedad justa. Dios y el prójimo no son magnitudes separables. Tampoco se puede decir que el amor a Dios es más importante que el amor al prójimo. Ambos preceptos, en la mentalidad de los profetas y de Jesús, están al mismo nivel, deben ir siempre unidos. «De estos dos mandamientos penden la Ley entera y los Profetas» (v.40).

El prójimo son los más pobres (1ª lectura)

En esta misma línea, la primera lectura es muy significativa. Podían haber elegido el texto de Deuteronomio 6,4ss donde se dice lo mismo que Jesús al principio: «Escucha, Israel, el Señor tu Dios es uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón...» Sin embargo, han elegido un texto del Éxodo que subraya la preocupación por los inmigrantes, viudas y huérfanos, que son los grupos más débiles de la sociedad (la traducción que se usa en España dice los «forasteros», pero en realidad son los inmigrantes, los obligados a abandonar su patria en busca de la supervivencia, marroquíes, senegaleses, rumanos, etc.). Luego habla del préstamo, indicando dos normas: si se presta dinero, no se pueden cobrar intereses; si se pide el manto como garantía, hay que devolverlo antes de ponerse el sol, para que el pobre no pase frío. Es una forma de acentuar lo que dice Jesús: sin amor al prójimo, sobre todo sin amor y preocupación por los más pobres, no se puede amar a Dios.

Así dice el Señor: «No oprimirás ni vejarás al forastero, porque forasteros fuisteis vosotros en Egipto. No explotarás a viudas ni a huérfanos, porque, si los explotas y ellos gritan a mí, yo los escucharé. Se encenderá mi ira y os haré morir a espada, dejando a vuestras mujeres viudas y a vuestros hijos huérfanos. Si prestas dinero a uno de mi pueblo, a un pobre que habita contigo, no serás con él un usurero, cargándole intereses. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, se lo devolverás antes de ponerse el sol, porque no tiene otro vestido para cubrir su cuerpo, ¿y dónde, si no, se va a acostar? Si grita a mí, yo lo escucharé, porque yo soy compasivo.»

El ejemplo de unos cristianos pobres (2ª lectura: 1 Tes 1,5c-10)

La lectura de la primera carta a los Tesalonicenses, continuación del fragmento que leímos el domingo pasado, recuerda lo bien que acogieron «la Palabra, entre tanta lucha con la alegría del Espíritu Santo». La continuación de la carta aclara que «tanta lucha» se refiere a las persecuciones de los judíos. La comunidad, quizá la más pobre de las que fundó Pablo, supo unir dos realidades aparentemente irreconciliables: sufrir y vivir alegres, gracias al Espíritu Santo. De este modo se convirtieron en modelo para otros muchos cristianos de Macedonia y Grecia y nos recuerdan el ejemplo parecido de otras comunidades actuales.

El texto, aunque muy breve, contiene dos datos interesantes: 1) Resume la predicación de Pablo, al menos en sus primeros tiempos: el recurso para evitar el castigo futuro de Dios consiste en abandonar los ídolos, volverse al Dios verdadero y vivir aguardando la vuelta de su Hijo Jesús. 2) Hay comunidades cristianas no solo en Macedonia, sino también en Acaya y «en todas partes»; Acaya es la región situada al norte del Peloponeso, entre la región de Corintia y el mar Jónico. Esto demuestra que la predicación de Pablo y de los otros misioneros no se limitó a la ciudad de Corinto, sino que se extendió también hasta relativamente lejos.

Hermanos: Sabéis cuál fue nuestra actuación entre vosotros para vuestro bien. Y vosotros seguisteis nuestro ejemplo y el del Señor, acogiendo la palabra entre tanta lucha con la alegría del Espíritu Santo. Así llegaste a ser un modelo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Desde vuestra comunidad, la palabra del Señor ha resonado no sólo en Macedonia y en Acaya, sino en todas partes; vuestra fe en Dios había corrido de boca en boca, de modo que nosotros no teníamos necesidad de explicar nada, ya que ellos mismos cuentan los detalles de la visita que os hicimos: cómo, abandonando los ídolos, os volvisteis a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero y vivir aguardando la vuelta de su Hijo Jesús desde el cielo, a quien ha resucitado de entre los muertos y que os librará del castigo futuro.

October 14, 2020

A Dios lo que es de Dios y la carta más antigua. Domingo 29. Ciclo A.

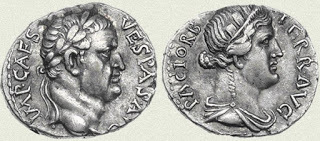

Denario del emperador Tiberio

Dos posturas ante el tributo al César

Seguimos en la explanada del templo de Jerusalén, en medio de los enfrentamientos de diversos grupos con Jesús. Esta vez, fariseos y herodianos lo van a poner en un serio compromiso preguntándole sobre la licitud del tributo al emperador romano. Por entonces, además de los impuestos que se pagaban a través de peajes, aduanas, tasas de sucesión y de ventas, los judíos debían pagar el tributo al César, que era la señal por excelencia de sometimiento a él.

Fariseos y herodianos no tenían dudas sobre este tema; ambos grupos eran partidarios de pagarlo. Los fariseos, porque no querían conflictos con los romanos mientras les permitieran observar sus prácticas religiosas. Los herodianos, porque mantenían buenas relaciones con Roma. Como a nadie le gusta pagar, los rabinos discutían si se podía eludir el tributo. Y algunos adoptaban la postura pragmática que refleja el tratado Pesajim112b: «... no trates de eludir el tributo, no sea que te descubran y te quiten todo lo que tienes». Sin embargo, otros judíos adoptaban una postura de oposición radical, basada en motivos religiosos. Dado que el pago del tributo era signo de sometimiento al César, algunos lo interpretaban como un pecado de idolatría, ya que se reconocía a un señor distinto de Dios. Este era el punto de vista de los sicarios, grupo que comienza con Judas el Galileo, cuando el censo de Quirino, a comienzos del siglo I de nuestra era. Al narrar los comienzos del movimiento cuenta Flavio Josefo: «Durante su mandato [de Coponio], un hombre galileo, llamado Judas, indujo a los campesinos a rebelarse, insultándolos si consentían pagar tributo a los romanos y toleraban, junto a Dios, señores mortales» (Guerra de los Judíos II, 118). Más adelante repite afirmaciones muy parecidas: «Judas, llamado el galileo..., en tiempos de Quirino había atacado a los judíos por someterse a los romanos al mismo tiempo que a Dios» (Guerra de los JudíosII, 433).

La trampa de la pregunta

Con este presupuesto, se advierte que la pregunta que le hacen a Jesús sobre si es lícito pagar el tributo podía comprometerlo gravemente ante las autoridades romanas (si decía que no), o ante los sectores más progresistas y politizados del país (si decía que sí). Además, la pregunta es especialmente insidiosa, porque no se mueve a nivel de hechos, sino a nivel principios, de licitud o ilicitud.

En aquel tiempo, se retiraron los fariseos y llegaron a un acuerdo para comprometer a Jesús con una pregunta. Le enviaron unos discípulos, con unos partidarios de Herodes, y le dijeron:

̶ Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad; sin que te importe nadie, porque no miras lo que la gente sea. Dinos, pues, qué opinas: ¿es lícito pagar impuesto al César o no?

La respuesta de Jesús

Comprendiendo su mala voluntad, les dijo Jesús:

- Hipócritas, ¿por qué me tentáis? Enseñadme la moneda del impuesto.

Le presentaron un denario. Él les preguntó:

̶ ¿De quién son esta cara y esta inscripción?

Le respondieron:

̶ Del César.

Entonces les replicó:

̶ Pues pagadle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios.

Jesús, que advierte enseguida la mala intención, ataca desde el comienzo: «¿Por qué me tentáis, hipócritas?» Pide la moneda del tributo, devuelve la pregunta y saca la conclusión. Jesús, como sus contemporáneos, acepta que el ámbito de dominio de un rey es aquel en el que vale su moneda. Si en Judá se usa el denario, con la imagen del César, significa que quien manda allí es el César, y hay que darle lo que es suyo.

Estas palabras de Jesús, tan breves, han sido de enorme trascendencia al elaborar la teoría de las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Y se han prestado también a interpretaciones muy distintas.

Las cosas de Dios

Si analizamos el texto, las palabras: «Dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios», no constituyen una evasiva, como algunos piensan. Van al núcleo del problema. Los fariseos y herodianos han preguntado si es lícito pagar tributo desde un punto de vista religioso, si ofende a Dios el que se pague. La respuesta contundente de Jesús es que a Dios le interesan otras cosas más importantes, y ésas no se las quieren dar. Teniendo presente el conjunto del evangelio, «las cosas de Dios», lo que le interesa, es que se escuche a Jesús, su enviado, que se acepte el mensaje del Reino, que se adopte una actitud de conversión, que se ponga término al raquitismo espiritual y religioso, que se sepa acoger a los débiles, a los menesterosos, a los marginados. Eso no interesa ni preocupa a fariseos y herodianos, pero es la cuestión principal. Si el evangelio no fuese tan escueto, podría haber parafraseado la respuesta de Jesús de esta manera: ¿Es lícito poner el sábado por encima del hombre? ¿Es lícito cargar fardos pesados sobre las espaldas de los hombres y no empujar ni con un dedo? ¿Es lícito llamar la atención de la gente para que os hagan reverencias y os llamen maestros? ¿Es lícito impedir a la gente el acceso al Reino de Dios? ¿Es lícito hacer estúpidas disquisiciones sobre los votos y juramentos? ¿Es lícito dejar morir de hambre al padre o a la madre por cumplir un voto? ¿Es lícito pagar los diezmos de la menta y del comino, y olvidar la honradez, la compasión y la sinceridad? En todo esto es donde están en juego «las cosas de Dios», no en el pago del tributo al César.

Naturalmente, la comunidad cristiana pudo sacar de aquí consecuencias prácticas. Frente a la postura intransigente de los sicarios, defender que no era pecado pagar tributo al César. Y, con una perspectiva más amplia, fundamentar una teoría sobre la convivencia del cristiano en la sociedad civil, sin necesidad de buscar por todas partes enfrentamientos inútiles. Siempre, incluso en las peores circunstancias políticas, nadie podrá arrebatarle a la iglesia y al cristiano la posibilidad de dar a Dios lo que es de Dios.

El emperador no siempre es enemigo (1ª lectura)

En Israel, desde los primeros siglos, hubo gente fanática y enemiga de conceder el poder político a un hombre mortal. El único rey debía ser Dios, aunque no quedaba claro cómo ejercía en la práctica esa realeza. Otros grupos, sin negarle la autoridad suprema a Dios, aceptaban el gobierno de un rey humano. Pero siempre debía tratarse de un israelita, no de un extranjero. La novedad del texto de Isaías, una auténtica revolución teológica para la época, es que Dios, aunque afirma su suprema autoridad («Yo soy el Señor y no hay otro; fuera de mí, no hay dios»), él mismo escoge al rey persa Ciro, lo lleva de la mano, le pone la insignia y le concede la victoria. Porque Ciro, al cabo de pocos años, será quien conquiste Babilonia y libere a los judíos, permitiéndoles volver a su tierra.

Este proceso de esclavitud – liberación – vuelta a la tierra recuerda al ocurrido siglos antes, cuando el pueblo salió de Egipto. La gran novedad, escandalosa para muchos judíos, es que ahora el salvador humano no es un nuevo Moisés sino un emperador pagano.

El texto ha sido elegido para confirmar con un ejemplo histórico que se puede respetar al emperador, pagar tributo, sin por ello ofender a Dios.

Asi dice el Señor a su Ungido, a Ciro, a quien lleva de la mano: «Doblegaré ante él las naciones, desceñiré las cinturas de los reyes, abriré ante él las puertas, los batientes no se le cerrarán. Por mi siervo Jacob, por mi escogido Israel, te llamé por tu nombre, te di un título, aunque no me conocías. Yo soy el Señor y no hay otro; fuera de mí, no hay dios. Te pongo la insignia, aunque no me conoces, para que sepan de Oriente a Occidente que no hay otro fuera de mí. Yo soy el Señor, y no hay otro.

El escrito más antiguo del Nuevo Testamento (2ª lectura)

Desde este domingo hasta el 33 inclusive la segunda lectura se toma de la 1ª carta de Pablo a los tesalonicenses, escrita en Corinto hacia el año 49/50.

Tesalónica, ciudad fundada por Alejandro Magno, es la segunda en territorio europeo que pisan Pablo y sus compañeros, después de Filipos. Aunque el libro de los Hechos sugiere que su estancia duró unos quince días, las cartas a los Tesalonicenses y las relaciones que se establecieron en los misioneros y la comunidad hacen pensar en varios meses. A estos cristianos dirige Pablo su primera carta, que es también el documento más antiguo del Nuevo Testamento.

La carta comienza con una larga acción de gracias, recordando la forma en que los apóstoles transmitieron el evangelio y la acogida que tuvieron por parte de los tesalonicenses (1,2-2-16). Tras una sección sobre los acontecimientos posteriores (2,17-3,13) insiste en cómo debe ser la vida cristiana en lo que respecta a la castidad, el amor fraterno y el trabajo (4,1-12). La parte final se centra en dos cuestiones muy relacionadas: la suerte de los difuntos (4,13-18) y el tiempo y las circunstancias de la venida del Señor (5,1-11).

La finalidad de la carta se ha prestado a bastante debate, existiendo tres teorías:

a) Pablo escribe para responder a una carta que le han enviado los tesalonicenses. b) Pablo escribe para exhortar, animar, robustecer en la fe, dadas las serias dificultades en que vive la comunidad y las persecuciones de todo tipo, especialmente de los judíos. c) Pablo pretende, sobre todo en el c.2, una apología de su persona y de su actividad apostólica frente a sus enemigos.

El breve fragmento elegido por la liturgia de hoy solo contiene el exordio, con los elementos típicos (remitentes, destinatarios, saludo) y el comienzo de la acción de gracias, donde Pablo recuerda las tres grandes virtudes de los tesalonicenses (fe, amor, esperanza) y el don de la elección. Adviértase el tono tan cordial con que escribe Pablo.

Pablo, Silvano y Timoteo, a la Iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. A vosotros, gracia y paz. Siempre damos gracias a Dios por todos vosotros y os tenemos presentes en nuestras oraciones. Ante Dios, nuestro Padre, recordamos sin cesar la actividad de vuestra fe, el esfuerzo de vuestro amor y el aguante de vuestra esperanza en Jesucristo nuestro Señor. Bien sabemos, hermanos amados de Dios, que él os ha elegido y que cuando se proclamó el Evangelio entre vosotros no hubo sólo palabras, sino, además, fuerza del Espíritu Santo y convicción profunda, como muy bien sabéis.

October 8, 2020

Un banquete que termina mal. Domingo 28 Ciclo A

... un rey celebraba la boda de su hijo...

El domingo anterior, la parábola de los viñadores homicidas terminaba diciendo que la viña sería consignada «a un pueblo que produzca sus frutos» (v.43). Algo parecido afirma la parábola de hoy, la de los invitados al banquete, que nos ha llegado a través de Mateo y Lucas. Para comprender el enfoque de Mateo considero esencial tener en cuenta no solo la primera lectura (Isaías) sino también la versión de Lucas.

El punto de partida: un festín de manjares suculentos (Is 25,6-10a)

La parábola de los invitados a la boda se inspira en un poema del libro de Isaías a propósito del gran banquete que Dios organizará “en este monte”, Jerusalén, que supondrá la alegría, la salvación y la victoria sobre la muerte para todos los pueblos.

Aquel día,

el Señor de los ejércitos preparará para todos los pueblos,

en este monte,

un festín de manjares suculentos, un festín de vinos de solera;

manjares enjundiosos, vinos generosos.

Y arrancará en este monteel velo que cubre a todos los pueblos,

el paño que tapa a todas las naciones.

Aniquilará la muerte para siempre.

El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros,

y el oprobio de su pueblo lo alejará de todo el país.

Aquel día se dirá:

«Aquí está nuestro Dios, de quien esperábamos que nos salvara;

celebremos y gocemos con su salvación.

La mano del Señor se posará sobre este monte».

La reinterpretación irónica de Lucas (Lc 14,15-24)

El texto de Isaías podía provocar en cualquiera el sentimiento que pone Lucas en boca de un oyente de Jesús: «¡Dichoso el que coma en el Reino de Dios!». Entonces Jesús, con gran dosis de ironía y realismo, cuenta una parábola que podemos dividir en dos actos:

Acto I:

ü un hombre organiza un gran banquete;

ü envía a un criado a llamar a los invitados;

ü los invitados se excusan de buena manera.

Acto II:

ü El hombre, irritado, manda al criado a invitar al banquete a pobres, lisiados, ciegos y cojos;

ü el criado obedece, pero todavía sobra sitio;

ü el hombre vuelve a enviarlo «hasta que se llene la casa».

Moraleja:

«Ninguno de aquellos invitados probará mi banquete».

En la versión de Lucas, la parábola contada por Jesús explica por qué en la comunidad cristiana (el banquete) no están los que cabría esperar (los judíos), sino otros (los paganos). Del optimismo exagerado de Isaías pasamos al terrible realismo con que Jesús enfoca siempre las cuestiones.

La reinterpretación más dura y crítica de Mateo (Mt 22,1-14)

La versión de Lucas podía suscitar en las comunidades cristianas un sentimiento de satisfacción y de falsa seguridad. Para evitarlo, Mateo añade una última escena e introduce también interesantes cambios; los dos actos se convierten cuatro:

«El reino de los cielos se parece a un rey que celebraba la boda de su hijo. Mandó criados para que avisaran a los convidados a la boda, pero no quisieron ir. Volvió a mandar criados, encargándoles que les dijeran: "Tengo preparado el banquete, he matado terneros y reses cebadas, y todo está a punto. Venid a la boda. " Los convidados no hicieron caso; uno se marchó a sus tierras, otro a sus negocios; los demás les echaron mano a los criados y los maltrataron hasta matarlos. El rey montó en cólera, envió sus tropas, que acabaron con aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego dijo a sus criados: "La boda está preparada, pero los convidados no se la merecían. Id ahora a los cruces de los caminos, y a todos los que encontréis, convidadlos a la boda." Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos. La sala del banquete se llenó de comensales.

Cuando el rey entró a saludar a los comensales, reparó en uno que no llevaba traje de fiesta y le dijo: "Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin vestirte de fiesta?" El otro no abrió la boca. Entonces el rey dijo a los camareros: "Atadlo de pies y manos y arrojadlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes." Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos.»

Acto I:

ü Un rey invita a la boda de su hijo;

ü envía criados (en plural);

ü los invitados no quieren ir.

Acto II:

ü El rey vuelve a enviar criados;

ü los invitados no hacen caso a los criados e incluso matan a algunos de ellos;

ü el rey mata a los asesinos y prende fuego a su ciudad.

Acto III:

ü El rey manda a recoger por las calles a todos, malos y buenos;

ü La sala se llena de comensales.

Acto IV:

ü El rey descubre a un comensal sin traje de fiesta;

ü manda expulsarlo del banquete.

Moraleja:

«Hay más llamados que escogidos».

Mateo ha reinterpretado la parábola a la luz de los acontecimientos posteriores y en clara polémica con las autoridades religiosas judías.

En el Acto I, el protagonista no es un hombre cualquiera, sino un rey (Dios), que celebra la boda de su hijo (Jesús). Y no envía a un solo criado, sino a muchos (referencia a los antiguos profetas y a los misioneros cristianos). Los invitados, en vez de excusarse de buena manera, como en Lucas, simplemente no quieren ir.

Entonces introduce Mateo un acto nuevo (II), donde la invitación del rey encuentra una oposición mucho mayor (incluso llegan a matar a algunos criados) y la reacción del monarca es terrible, porque manda su ejército a acabar con los asesinos y a prender fuego a la ciudad (destrucción de Jerusalén por los romanos en el año 70).

El Acto III también representa una novedad con respecto a Lucas: no se invita a pobres, lisiados, ciegos y cojos, sino a todos, buenos y malos. El enfoque socioeconómico de Lucas (en el banquete entran los marginados sociales) lo sustituye Mateo por el moral (todo tipo de personas).

Pero Mateo añade un nuevo Acto, el IV, que es la que más le interesa: un invitado se presenta sin vestido de boda y es echado fuera.

Con estos cambios, la parábola explica por qué la comunidad cristiana está compuesta de personas tan imprevisibles y, al mismo tiempo, contiene un toque de atención para todas ellas. En el Reino de Dios puede entrar cualquiera, bueno o malo. Pero, si se acepta la invitación, hay que presentarse dignamente vestido.

Ni frac ni maxifalda

Para entrar en una mezquita hay que descalzarse. Para entrar en una sinagoga hay que cubrirse la cabeza. Para entrar en cualquier iglesia se aconseja o exige un vestido digno. Pero el vestido del que habla la parábola no se mide en centímetros ni se debe caracterizar por su elegancia. Es una forma de comportarse con Dios y con el prójimo. O, utilizando una metáfora de san Pablo, hay que vestirse de nuestro Señor Jesucristo. No es un disfraz. Es un modo de vivir y de actuar que recuerde a los demás, dentro de lo posible, como él vivió y actuó.

La generosidad de los filipenses y la de muchas personas actuales (Fil 4,12-14.19-20)

Pablo no quería ser gravoso a las comunidades que fundaba. No aceptaba que le ayudasen económicamente, prefería ganarse de vivir trabajando con sus manos. Pero hay ocasiones en las que no puede hacerlo, como ocurre cuando está preso en la cárcel de Éfeso. Entonces acepta y agradece la ayuda que le envían los filipenses, y les asegura que Dios se lo recompensará con creces.

La pandemia actual, con todo lo que tiene de malo, ha puesto también de relieve la bondad y generosidad de muchas personas, dispuestas a ayudar y a sacrificarse por el prójimo. A ellas puede aplicarse lo que dice Pablo. En recompensa, «Dios proveerá a todas vuestras necesidades con magnificencia».

September 30, 2020

De canción de amor a canción de muerte. Domingo 27. Ciclo A

"Mi amigo tenía una viña en fértil collado..."

Acto I: Explanada del templo de Jerusalén. Hacia 735 a.C.

El murmullo se apaga lentamente. Cuando se hace silencio, Isaías se dirige a la gente congregada: «Voy a cantar una canción de amor. Del amor de mi amigo a su viña». El público sonríe incrédulo. No imagina al profeta cantando una canción de amor. Lo más frecuente en él son denuncias y elegías.

La canción habla del trabajo entusiasta que dedica su amigo a una hermosa viña: entrecava el terreno, lo descanta, plata buenas cepas, construye una atalaya y, esperando una magnífica cosecha, cava un lagar. Pero, al cabo del tiempo, la viña, en vez de dar uvas hermosas y dulces, da ácidos agrazones.

Isaías aparta la cítara y mira fijamente al público: «Ahora os toca a vosotros hacer de jueces entre mi amigo y su viña. ¿Podía hacer por ella más de lo que hizo».

La gente guarda silencio e Isaías continúa: «Voy a deciros lo que hará mi amigo: derribará su valla para que sirva de pasto a ovejas y cabras, para que la pisoteen mulos y toros; la arrasará para que crezcan en ella zarzas y cardos, y prohibirá a las nubes que lluevan sobre ella».

El profeta se interrumpe y pregunta de nuevo: «¿Quién es mi amigo y cuál es su viña?» Pero no da tiempo a que nadie intervenga: «La viña del Señor sois vosotros, los hombres de Israel y de Judá. Dios ha hecho mucho por vosotros, y esperó a cambio que practicarais el derecho y la justicia, que os portarais bien con el prójimo. Pero sólo habéis producido asesinatos y provocado lamentos».

El texto de la canción es la 1ª lectura de hoy:

Voy a cantar en nombre de mi amigo un canto de amor a su viña.

Mi amigo tenía una viña en fértil collado.

La entrecavó, la descantó, y plantó buenas cepas;

construyó en medio una atalaya y cavó un lagar.

Y esperó que diese uvas, pero dio agrazones.

Pues ahora, habitantes de Jerusalén, hombres de Judá,

por favor, sed jueces entre mí y mi viña.

¿Qué más cabía hacer por mi viña que yo no lo haya hecho?

¿Por qué, esperando que diera uvas, dio agrazones?

Pues ahora os diré a vosotros lo que voy a hacer con mi viña:

quitar su valla para que sirva de pasto,

derruir su tapia para que la pisoteen.

La dejaré arrasada:

no la podarán ni la escardarán, crecerán zarzas y cardos;

prohibiré a las nubes que lluevan sobre ella.

La viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel;

son los hombres de Judá su plantel preferido.

Esperó de ellos derecho, y ahí tenéis: asesinatos;

esperó justicia, y ahí tenéis: lamentos.

Acto II: Explanada del templo de Jerusalén. Hacia año 29 de nuestra era.

Jesús acaba de contar a los sacerdotes y senadores la parábola de los dos hermanos, advirtiéndoles que las prostitutas y los publicanos les llevan la delantera en el camino del reino de Dios. Inmediatamente, sin darles tiempo a reaccionar ni responder, les dice:

― Escuchad otra parábola: Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar…

― Ésa ya la sabemos, comenta uno en voz alta. Ésa no es tuya, es de Isaías.

Jesús no se inmuta. Y la parábola toma de repente un rumbo imprevisible. A diferencia de la viña de Isaías, ésta sí da fruto. El problema no radica en la viña, sino en los viñadores, que se niegan a entregar los frutos a su legítimo propietario.

El drama se desarrolla en tres etapas. En las dos primeras, el dueño envía unos criados, y los viñadores los apalean, matan o apedrean. En la tercera, envía a su propio hijo. Cuando lo matan, Jesús, igual que Isaías, se encara con los oyentes, pidiéndoles su opinión: «¿Qué hará con aquellos labradores?»

A diferencia de lo que ocurre en Isaías, los oyentes intervienen, emitiendo una sentencia tremendamente dura: los viñadores merecen la muerte y la viña será entregada a otros más honrados.

En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo:

― Escuchad otra parábola: Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó la casa del guarda, la arrendó a unos labradores y se marchó de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió sus criados a los labradores, para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro, y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados, más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último, les mandó a su hijo, diciéndose: "Tendrán respeto a mi hijo. "Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron: "Éste es el heredero: venid, lo matamos y nos quedamos con su herencia." Y, agarrándolo, lo empujaron fuera de la viña y lo mataron. Y ahora, cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores?»

Le contestaron:

― Hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores, que le entreguen los frutos a sus tiempos.

Y Jesús les dice:

― ¿No habéis leído nunca en la Escritura: "La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente"? Por eso os digo que se os quitará a vosotros el reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos.»

Tres grandes enseñanzas

1. La canción de la viña de Isaías insiste en una idea que a muchos cristianos todavía les resulta extraña: el amor de Dios se paga con amor al prójimo. Dios ha hecho mucho por los israelitas, pero lo que pide de ellos no es actos de culto sino la práctica de la justicia y el derecho. Jesús dirá que el segundo mandamiento (amar al prójimo) es tan importante como el primero (amar a Dios). Y la 1ª carta de Juan afirma: «Si Dios nos ha amado tanto, también nosotros debemos amar… a nuestros hermanos».

2. Para Jesús, a diferencia de Isaías, el pueblo no es una viña mala e improductiva. Al contrario, da frutos a su tiempo. El mal radica en las autoridades religiosas, que consideran la viña propiedad privada y no reconocen a su auténtico propietario. Por eso Mateo termina con un comentario incomprensiblemente suprimido por la liturgia: «Al oír sus parábolas, los sumos sacerdotes y los fariseos se dieron cuenta de que iban por ellos» (v.45). Sería completamente equivocado utilizar la homilía de este domingo para atacar al público presente, que bastante hace con soportarnos. Quienes debemos sentirnos especialmente interpelados somos los que tenemos una responsabilidad dentro de la comunidad cristiana.

3. En su versión final (véase “Una cuestión discutida”), la parábola subraya la importancia y triunfo de Jesús. Después de todos los profetas (los criados), él es “el hijo”, lo más valioso que Dios puede mandar. Y aunque las autoridades religiosas lo infravaloren y desprecien, él termina convertido en la piedra angular del nuevo edificio de la Iglesia.

Una cuestión discutida

Muchos comentaristas piensan que la parábola primitiva contada por Jesús hablaba sólo del envío de los criados, los profetas, a los que los viñadores apalean, matan o apedrean. Y terminaría con las palabras: «Por eso os digo que se os quitará a vosotros el reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos.» Es pueblo eran los seguidores de Jesús.

Cuando lo mataron, los primeros cristianos pensaron que este era el mayor crimen, y se habrían añadido las palabras referentes al envío y la muerte del hijo. En la misma línea de subrayar la importancia de Jesús habría añadido las palabras del Salmo 118,22: «La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente». Es un cambio fuerte de metáfora. Los viñadores se convierten en arquitectos, y el hijo en una piedra. Los constructores la desechan, porque no la consideran válida como piedra angular, la que soporta el peso de todo el arco. Sin embargo, Dios la coloca en un puesto de privilegio. Con este añadido, la parábola pierde en claridad, pero advierte a las autoridades religiosas que su crimen no ha servido de nada, y alegra a los cristianos con la certeza del triunfo de Jesús.

La paz de Dios y la forma de conseguirla (Filipenses 4,6-9)

La lectura de Pablo comienza con las palabras: «Nada os preocupe», y repite más adelante dos promesas muy parecidas: «La paz de Dios custodiará vuestros corazones» y «el Dios de la paz estará con vosotros». La paz, siempre necesaria, lo es quizá más en este tiempo. Pablo indica a los cristianos de Filipos tres recursos para conseguirla: 1) la oración, la súplica y la acción de gracias; 2) tener en cuenta todo lo que es virtud o mérito; 3) poner por obra lo que recibieron, oyeron y vieron en él.

Si reflexionamos sobre estos recursos y los ponemos en práctica, conseguiremos la paz de Dios.

September 24, 2020

Semana Santa en septiembre. Domingo 26. Ciclo A

La pandemia ha hecho que este año bastantes niños estén celebrando su Primera Comunión no en el mes de mayo, sino en septiembre. Pero la Iglesia católica no necesita ningún virus para alterar el orden de los hechos. Como el año litúrgico termina dentro de dos meses (el 22 de noviembre) a partir de este domingo nos ponemos en contacto con las últimas enseñanzas de Jesús, durante lo que solemos llamar el Lunes Santo.

Lucha a muerte en el recinto del templo

El día antes, Jesús ha entrado triunfalmente en Jerusalén, ha purificado el templo, expulsando a vendedores de animales y cambistas de monedas, y ha curado en el recinto sacro a cojos y ciegos, unos enfermos a los que estaba prohibida la entrada en el templo. Es fácil imaginar la indignación de los sacerdotes y de los escribas (representantes de moralistas, canonistas y teólogos). Ese día, domingo de ramos, se limitan a protestar. Pero al día siguiente, cuando Jesús vuelve a Jerusalén y al templo, todos los grupos con poder religioso y político se irán turnando para ponerlo en aprieto con las preguntas más comprometidas y poder condenarlo.

La primera la formulan los sacerdotes y los senadores (representantes del poder político), pensando en lo ocurrido el día antes: «¿Con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado esa autoridad?» Jesús se encuentra ante una disyuntiva. Si responde: «De Dios», lo pueden acusar de blasfemo. Si dice: «de mí mismo», lo considerarán un loco o un vulgar revolucionario. Evita la respuesta directa y les tiende una trampa. Ya que ellos son los jueces religiosos de Israel, que den su opinión sobre otro personaje famoso: Juan Bautista. «El bautismo de Juan, ¿de dónde venía, de Dios o de los hombres?» Ellos, viendo el peligro de comprometerse en un sentido o en otro, responden: «No lo sabemos». Y Jesús termina con un escueto: «Pues yo tampoco os digo con qué autoridad hago esto». E inmediatamente pasa al contrataque, con la parábola que leemos este domingo, exclusiva del evangelio de Mateo: la de los dos hijos (Mt 21,28-32).

Obras son amores, y no buenas razones

En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo:

― ¿Qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Se acercó al primero y le dijo: "Hijo, ve hoy a trabajar en la viña". Él le contestó: "No quiero." Pero después recapacitó y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó: "Voy, señor" Pero no fue. ¿Quién de los dos hizo lo que quería el padre?

Contestaron:

― El primero.

Jesús les dijo:

― Os aseguro que los publicanos y las prostitutas os llevan la delantera en el camino del reino de Dios. Porque vino Juan a vosotros enseñándoos el camino de la justicia, y no le creísteis; en cambio, los publicanos y prostitutas le creyeron. Y, aun después de ver esto, vosotros no recapacitasteis ni le creísteis.

La historieta que propone Jesús es tan fácil de entender que sus enemigos caen en la trampa. Un padre y dos hijos. ¿Quién cumple la voluntad del padre? ¿El hijo protestón y maleducado que termina haciendo lo que le piden, o el hijo amable y sonriente que hace lo que le da la gana? La respuesta es fácil: el primero. Lo importante no es decir palabras bonitas; tampoco importa protestar mucho. Lo importante es hacer lo que el padre desea. «Obras son amores, y no buenas razones».

Pero Jesús saca de aquí una consecuencia asombrosa. Es preferible vivir de mala manera, si al final haces lo que Dios quiere, que vivir de forma aparentemente piadosa y negarse a cumplir la voluntad de Dios. Dicho con las palabras hirientes del evangelio: es preferible ser prostituta o ladrón, si al final te conviertes, que ser obispo, sacerdote, o pertenecer a cualquier congregación o institución religiosa y ser incapaz de convertirse.

¿En qué consiste la conversión? Nueva sorpresa. No se trata de aceptar a Jesús y su mensaje, sino a Juan Bautista, que mostraba el camino de la justicia, de la fidelidad a Dios, como primer paso hacia el evangelio. Con ello, Jesús responde indirectamente a la pregunta que no habían querido responder las autoridades: «¿De dónde procedía el bautismo de Juan, de Dios o de los hombres?» El bautismo de Juan era cosa de Dios, su predicación marcaba el camino recto. Las prostitutas y los recaudadores, representados por el hijo protestón, pero obediente, creyeron en él. Las autoridades religiosas, representadas por el hijo tan amable como falso, no le creyeron.

¿Tirando piedras contra el propio tejado?

Lo curioso de esta interpretación de la parábola es que parece volverse contra Juan y contra Jesús. Los que dan testimonio a su favor son gente indigna de crédito, prostitutas y explotadores; quienes lo rechazan o se abstienen, personalidades religiosas de buena fama, los sacerdotes. Puestos a elegir, ninguna persona piadosa aceptaría la opinión de unos cuantos drogatas y unas pocas prostitutas en contra de lo que decida una Conferencia Episcopal.

Además, el judío piadoso de tiempos de Jesús (como muchos cristianos piadosos de nuestro tiempo) está convencido de que no necesita convertirse. Y si en algo tiene que cambiar, el camino no deben indicárselo personas tan extrañas y discutibles como Juan Bautista, Martin Lutero King, Oscar Romero, Pedro Casaldáliga o el Papa Francisco.

Así adquieren pleno sentido las palabras de Jesús: «los publicanos y las prostitutas os llevan la delantera en el camino del reino de Dios». Para entrar en ese reino, hay que abrirse a una nueva forma de vida, aunque suponga un corte drástico y doloroso con la vida anterior. La institución religiosa seguirá firme en sus trece, incluso utilizará el argumento de la parábola para rechazar a Juan y a Jesús. Sin embargo, el Reino se irá incrementando con esas personas indignas de crédito, pero que creen en quien les muestra el camino de una nueva forma de fidelidad a Dios. Esas personas que, como dice el profeta Ezequiel en la primera lectura, son capaces de recapacitar y convertirse.

Así dice el Señor: Comentáis: “No es justo el proceder del Señor”. Escuchad, casa de Israel: ¿es injusto mi proceder?, ¿o no es vuestro proceder el que es injusto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere, muere por la maldad que cometió. Y cuando el malvado se convierte de la maldad que hizo y practica el derecho y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y se convierte de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá.

September 17, 2020

El terrateniente cabrón y la alternativa de Pablo. Domingo 25. Ciclo A

A cada uno un denario

A cada uno un denarioNota: De los numerosos insultos que enriquecen la lengua castellana, “cabrón” es el único tomado de la Biblia (Ezequiel). Por consiguiente, nadie debe escandalizarse de que lo use, aunque tampoco es preciso que añada: “Palabra de Dios”.

Durante el período de formación de los discípulos, tal como lo cuenta el evangelio de Mateo, Jesús parece disfrutar desconcertándolos con sus ideas sobre el matrimonio, la importancia de los niños, la riqueza. Pero el punto culminante del desconcierto lo constituye esta parábola sobre el pago por el trabajo realizado (Mt 20,1-16).

El protagonista es un terrateniente con capacidad para contratar a gran número de obreros. No es un señorito que se dedica a disfrutar de los productos del campo. Al amanecer ya está levantado, en la plaza del pueblo, contratando por el jornal habitual de la época: un denario. Y tres veces más, a las 9 de la mañana, a las 12, incluso a las 5 de la tarde, vuelve del campo al pueblo en busca de más mano de obra. A estos no les dice cuánto les pagará. Pero les da lo mismo. Algo es algo.

Hasta ahora todo va bien. Un propietario rico, preocupado por su finca, atento todo el día a que rinda el máximo. Se intuye también un aspecto más positivo y social: le preocupa el paro, el que haya gente que termine el día sin nada que llevar a su casa.

Pero este personaje tan digno se comporta al final como un cabrón. Al atardecer, cuando llega el momento de pagar, ordena al administrador que empiece por los últimos, no por los primeros. Cuando aquellos, sorprendidos, reciben un denario por una sola hora de trabajo, los demás, especialmente los de las 6 de la mañana, alientan la esperanza de recibir un salario mucho más elevado. Con gran indignación de su parte, reciben lo mismo. Es lógico que protesten.

¿Por qué no empezó el propietario por los primeros, los dejó marcharse, y luego pagó un denario a los otros sin que nadie se enterase? ¿Por qué quiso provocar la protesta? Porque sin el escándalo y la indignación no caeríamos en la cuenta de la enseñanza de la parábola.

¿Cabrón o bueno?

Los jornaleros de la primera hora plantean el problema a nivel de justicia. En cambio, el terrateniente lo plantea a nivel de bondad. Él no ha cometido ninguna injusticia, ha pagado lo acordado. Si paga lo mismo a los de la última hora es por bondad, porque sabe que necesitan el denario para vivir, aunque muchos de ellos sean vagos e irresponsables.

¿Quiénes son los de las 6 de la mañana y los de las 5 de la tarde?

En la comunidad de Mateo, formada por cristianos procedentes del judaísmo y del mundo pagano, predicar que Dios iba a recompensar igual a unos que a otros podía levantar ampollas. El judío se sentía superior a nivel religioso: su compromiso con Dios se remontaba a siglos antes, a Moisés; llevaba el sello de la alianza en su carne, la circuncisión; había cumplido los mandatos y decretos del Señor; no habían faltado un sábado a la sinagoga. ¿Cómo iban a pagarles lo mismo a estos paganos recién convertidos, que habían pasado gran parte de su vida sin preocuparse de Dios ni del prójimo? Usando unas palabras del profeta Daniel, ¿cómo iban a brillar en el firmamento futuro igual que ellos? En este planteamiento se comprende el reproche que les hace el propietario (Dios): vuestro problema no es la justicia sino la envidia, os molesta que yo sea bueno.

Desde la época de Mateo han pasado veinte siglos; la interpretación anterior ya no resulta actual y podemos sustituirla por otra: los cristianos que han cumplido desde niños la voluntad de Dios, no han faltado un domingo a misa, colaboran en la parroquia, ayudan en Caritas, se enteran de que Dios va a compensarlos a ellos igual que a gente que solo pisa la iglesia para entierros y bodas, y que interpretan la moral de la Iglesia según les convenga. A algunos de ellos puede parecerles una gran injusticia. Dios no lo ve así, porque piensa recompensarles como se merecen. Si da lo mismo a los otros no es por justicia, sino por bondad.

¿No es de hipócritas indignarse?

Si alguno se sigue indignando con la actitud de Dios, debería preguntarse si es hipócrita o tonto. En el fondo, el que se indigna es porque piensa que lleva trabajando desde las 6 de la mañana, que lo ha hecho todo bien y merece una mayor recompensa de parte de Dios. Si examina detenidamente su vida, quizá advierta que empezó a trabajar a las 11 de la mañana, y que se ha sentado a descansar en cuanto pensaba que el capataz no lo veía. A buen entendedor, pocas palabras.

En cambio, el que es consciente de haber rendido poco en su vida, de no haberse comportado en muchos momentos como debiera, de haber empezado a trabajar a las 5 de la tarde, se sentirá animado con esta parábola.

Las cinco de la tarde

Cabe el peligro de interpretar lo anterior como “Dios es muy bueno y podemos dedicarnos a la gran vida”. La invitación a ir a trabajar a las 5 de la tarde, aunque sólo sea una hora, es un toque de atención No se trata de seguir vagueando irresponsablemente. Siempre hay tiempo para echar una mano al propietario de la finca.

Este es el tema de la 1ª lectura, tomada de Isaías 55,6-9, que usa un lenguaje mucho más severo. No habla de desocupados sino de malvados y criminales. Pero los exhorta a regresar al Señor, que “tendrá piedad” porque “es rico en perdón”. En el evangelio, con fuerte contraste, no son malvados y criminales los que van en busca de Dios; es el mismo Dios quien sale al encuentro, cuatro veces al día, de todas las personas que necesitan de su ayuda.

Tanto el evangelio como Isaías coinciden en afirmar, cada uno a su estilo, que los planes y los caminos de Dios son muy distintos y más elevados que los nuestros.

La alternativa de Pablo y la pandemia (Fil 1,20c.24.27a)

Igual que el domingo pasado, la segunda lectura no tiene relación con el evangelio, pero sí mucha con la realidad actual del coronavirus. Pablo está en la cárcel, y no sabe si saldrá absuelto o lo condenarán a muerte. Para nosotros, la elección sería clara: absolución. Pablo ve las cosas de otro modo: la absolución le permitiría seguir trabajando por sus cristianos y por la extensión del evangelio; pero la muerte le permitiría «estar con Cristo, que es con mucho lo mejor». En esta alternativa, no sabe qué escoger.

Lo absolverán, y continuará su obra unos años más, hasta que la muerte le permita estar con Cristo. En esta época en que solo se habla de la muerte como fría estadística o tragedia personal y familiar, Pablo nos recuerda a los cristianos que la muerte es el paso a disfrutar eternamente de la compañía del Señor.

September 9, 2020

Perdonar de corazón. Domingo 24 Ciclo A

El domingo pasado, Jesús hablaba a sus discípulos de la forma de corregirse fraternalmente. Hoy aborda el tema del perdón a nivel individual y personal, que es el que afecta a la inmensa mayoría de las personas.

Argumentos para perdonar (Eclesiástico 27,33-28,9)

La primera lectura está tomada del libro del Eclesiástico, que es el único de todo el Antiguo Testamento cuyo autor conocemos: Jesús ben Sira (siglo II a.C.). Un hombre culto y estudioso, que dedicó gran parte de su vida a reflexionar sobre la recta relación con Dios y con el prójimo. En su obra trata infinidad de temas, generalmente de forma concisa y proverbial, que no se presta a una lectura precipitada. Eso ocurre con la de hoy a propósito del rencor y el perdón.

El punto de partida es desconcertante. La persona rencorosa y vengativa está generalmente convencida de llevar razón, de que su rencor y su odio están justificados. Ben Sira le obliga a olvidarse del enemigo y pensar en sí mismo: “Tú también eres pecador, te sientes pecador en muchos casos, y deseas que Dios te perdone”. Pero este perdón será imposible mientras no perdones la ofensa de tu prójimo, le guardes rencor, no tengas compasión de él. Porque «del vengativo se vengará el Señor».

Del vengativo se vengará el Señor y llevará estrecha cuenta de sus culpas. Perdona la ofensa a tu prójimo, y se te perdonarán los pecados cuando lo pidas. ¿Cómo puede un hombre guardar rencor a otro y pedir la salud al Señor? No tiene compasión de su semejante, ¿y pide perdón de sus pecados? Si él, que es carne, conserva la ira, ¿quién expiará por sus pecados?

Si lo anterior no basta para superar el odio y el deseo de venganza, Ben Sira añade dos sugerencias: 1) piensa en el momento de la muerte; ¿te gustaría llegar a él lleno de rencor o con la alegría de haber perdonado? 2) recuerda los mandamientos y la alianza con el Señor, que animan a no enojarse con el prójimo y a perdonarle. [En lenguaje cristiano: piensa en la enseñanza y el ejemplo de Jesús, que mandó amar a los enemigos y murió perdonando a los que lo mataban.]

Piensa en tu fin, y cesa en tu enojo; en la muerte y corrupción, y guarda los mandamientos.

Recuerda los mandamientos, y no te enojes con tu prójimo; la alianza del Señor, y perdona el error.

Pedro y Lamec

Lo que dice Ben Sira de forma densa se puede enseñar de forma amena, a través de una historieta. Es lo que hace el evangelio de Mateo en una parábola exclusiva suya (no se encuentra en Marcos ni Lucas).

El relato empieza con una pregunta de Pedro. Jesús ha dicho a los discípulos lo que deben hacer «cuando un hermano peca» (domingo pasado). Pedro plantea la cuestión de forma más personal: «Si mi hermano peca contra mí», «si mi hermano me ofende». ¿Qué se hace en este caso? Un patriarca anterior al diluvio, Lamec, tenía muy clara la respuesta:

«Por un cardenal mataré a un hombre,

a un joven por una cicatriz.

Si la venganza de Caín valía por siete,

la de Lamec valdrá por setenta y siete»(Génesis 4,23-24).

Pedro sabe que Jesús no es como Lamec. Pero imagina que el perdón tiene un límite, no se puede exagerar. Por eso, dándoselas de generoso, pregunta: «¿Cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta siete veces?» Toma como modelo contrario a Caín: si él se vengó siete veces, yo perdono siete veces.

Jesús le indica que debe tomar como modelo contrario a Lamec: si él se vengó setenta y siete veces, perdona tú setenta y siete veces. (La traducción litúrgica, que es la más habitual, dice «setenta veces siete»; pero el texto griego se puede traducir también por setenta y siete, como referencia a Lamec). En cualquier hipótesis, el sentido es claro: no existe límite para el perdón, siempre hay que perdonar.

La parábola

Para justificarlo propone la parábola de los dos deudores. La historia está muy bien construida, con tres escenas: la primera y tercera se desarrollan en la corte, en presencia del rey; la segunda, en la calle.

1ª escena (en la corte): el rey y un deudor.

Y a propósito de esto, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía diez mil talentos. Como no tenía con qué pagar, el señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: "Ten paciencia conmigo, y te lo pagaré todo." El señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda.

Se subraya: 1) La enormidad de la deuda; diez mil talentos equivaldrían a 60 millones de denarios, equivalente a 60 millones de jornales. 2) Las duras consecuencias para el deudor, al que venden con toda su familia y posesiones. 3) Su angustia y búsqueda de solución: ten paciencia. 4) La bondad del monarca, que, en vez de esperar con paciencia, le perdona toda la deuda.

2ª escena (en la calle): el deudor perdonado se convierte en acreedor

Pero, al salir, el empleado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía cien denarios y, agarrándolo, lo estrangulaba, diciendo: "Págame lo que me debes." El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba, diciendo: "Ten paciencia conmigo, y te lo pagaré." Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía.

Esta escena está construida en fuerte contraste con la anterior. 1) Los protagonistas son dos iguales, no un monarca y un súbdito. 2) La deuda, cien denarios, es ridícula en comparación con los 60 millones. 3) Mientras el rey se limita a exigir, el acreedor se comporta con extrema dureza: «agarrándolo, lo estrangulaba». 4) Cuando escucha la misma petición de paciencia que él ha hecho al rey, en vez de perdonar a su compañero lo mete en la cárcel.

3ª escena (en la corte): los compañeros, el rey y el primer deudor.

Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el señor lo llamó y le dijo: "¡Siervo malvado! Toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti?" Y el señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre del cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano.

Dos detalles: 1) La conducta del deudor-acreedor escandaliza e indigna a sus compañeros, que lo denuncian al rey. Este detalle, que puede pasar desapercibido, es muy importante: a veces, cuando una persona se niega a perdonar, intentamos defenderla; sin embargo, sabiendo lo mucho que a esa persona le ha perdonado Dios, no es tan fácil justificar su postura. 2) La frase clave es: «¿No debías tú también tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti?"

Con esto Jesús no sólo ofrece una justificación teológica del perdón, sino también el camino que lo facilita. Si consideramos la ofensa ajena como algo que se produce exclusivamente entre otro y yo, siempre encontraré motivos para no perdonar. Pero si inserto esa ofensa en el contexto más amplio de mis relaciones con Dios, de todo lo que le debemos y Él nos ha perdonado, el perdón del prójimo brota como algo natural y espontáneo. Si ni siquiera así se produce el perdón, habrá que recordar las severas palabras finales de la parábola, muy interesantes porque indican también en qué consiste perdonar setenta y siete veces: en perdonar de corazón.

La diferencia entre la 1ª lectura y el evangelio

Ben Sira enfoca el perdón como un requisito esencial para ser perdonados por Dios. La parábola del evangelio nos recuerda lo mucho que Dios nos ha perdonado, que debe ser el motivo para perdonar a los demás.

«Vivimos para el Señor, morimos para el Señor» (Romanos 14,7-9)

El breve fragmento elegido de la carta a los Romanos carece de relación con las otras dos lecturas. Pero en este tiempo de pandemia, cuando se acumulan miles de muertos, consuela recordar que «en la vida y en la muerte somos del Señor».

September 3, 2020

¡Qué fácil es criticar, qué difícil corregir! Domingo 23. Ciclo A.

La formación de los discípulos

A partir del primer anuncio de la pasión-resurrección y de la confesión de Pedro, Jesús se centra en la formación de sus discípulos. No sólo mediante un discurso, como en el c.18, sino a través de los diversos acontecimientos que se van presentando. Los temas podemos agruparlos en tres apartados:

1. Los peligros del discípulo:

* ambición (18,1-5)

* escándalo (18,6-9)

* despreocupación por los pequeños (18,10-14)

2. Las obligaciones del discípulo:

* corrección fraterna (18,15-20)

* perdón (18,21-35)

3. El desconcierto del discípulo:

* ante el matrimonio (19,3-12)

* ante los niños (19,13-15)

* ante la riqueza (19,16-29)

* ante la recompensa (19,30-20,16)

De estos temas, la liturgia dominical ha seleccionado el 2, corrección fraterna y perdón, que leeremos en los dos próximos domingos (23 y 24 del Tiempo Ordinario) y el último punto del 3, desconcierto ante la recompensa (domingo 25).

La obligación de corregir (Ezequiel 33,7-9)

Al tratar de la corrección fraterna, es muy buen punto de partida la primera lectura, tomada del profeta Ezequiel. Cuando alguien se porta de forma indebida, lo normal es criticarlo, procurando que la persona no se entere de nuestra crítica. Sin embargo, Dios advierte al profeta que no puede cometer ese error. Su misión no es criticar por la espalda, sino dirigirse al malvado y animarlo a cambiar de conducta. Si el profeta calla por comodidad o miedo, se le pedirá cuenta de su silencio.

Así dice el Señor: A ti, hijo de Adán, te he puesto de atalaya en la casa de Israel; cuando escuches palabra de mi boca, les darás la alarma de mi parte. Si yo digo al malvado: «¡Malvado, eres reo de muerte!», y tú no hablas, poniendo en guardia al malvado para que cambie de conducta, el malvado morirá por su culpa, pero a ti te pediré cuenta de su sangre; pero si tú pones en guardia al malvado para que cambie de conducta, si no cambia de conducta, él morirá por su culpa, pero tú has salvado la vida.

El modo de corregir (Mateo 18,15-20)

En la misma línea debemos entender el evangelio de hoy, que se dirige a los apóstoles y a los responsables posteriores de las comunidades. No pueden permanecer indiferentes, deben procurar el cambio de la persona. Pero es posible que ésta se muestre reacia y no acepte la corrección. Por eso se sugieren cuatro pasos: 1) tratar el tema entre los dos; 2) si no se atiene a razones, se llama a otro o a otros testigos; 3) si sigue sin hacer caso, se acude a toda la comunidad; 4) si ni siquiera entonces se atiene a razones, hay que considerarlo «como un gentil o un publicano».

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:

― Si tu hermano peca, repréndelo a solas entre los dos.

Si te hace caso , has salvado a tu hermano.

Si no te hace caso , llama a otro o a otros dos, para que todo el asunto quede confirmado por boca de dos o tres testigos.

Si no les hace caso , díselo a la comunidad,

y si no hace caso ni siquiera a la comunidad, considéralo como un gentil o un publicano.

Esta práctica recuerda en parte la costumbre de la comunidad de Qumrán. La Regla de la Congregación, sin expresarse de forma tan sistemática como Mateo, da por supuestos cuatro pasos: 1) corrección fraterna; 2) invocación de dos testigos; 3) recurso a «los grandes», los miembros más antiguos e importantes; 4) finalmente, si la persona no quiere corregirse, se le excluye de la comunidad.

La novedad del evangelio radica en que no se acude en tercera instancia a los «grandes»,sino a toda la comunidad, subrayando el carácter democrático de la vivencia cristiana. Hay otra diferencia notable entre Qumrán y Jesús: en Qumrán se estipulan una serie de sanciones cuando se ofende a alguno, cosa que falta en el Nuevo Testamento. Copio algunas de ellas en el Apéndice.

Hay un punto de difícil interpretación: ¿qué significa la frase final, «considéralo como un gentil o un publicano»? Generalmente la interpretamos como un rechazo total de esa persona. Pero no es tan claro, si tenemos en cuenta que Jesús era el «amigo de publicanos» y que siempre mostró una actitud positiva ante los paganos. Por consiguiente, quizá la última frase debamos entenderla en sentido positivo: incluso cuando parece que esa persona es insalvable, sigue considerándola como alguien que en algún momento puede aceptar a Jesús y volver a él. Esta debe ser la actitud personal («considéralo»), aunque la comunidad haya debido tomar una actitud disciplinaria más dura.

¿Qué valor tiene la decisión tomada en estos casos? Un valor absoluto. Por eso, se añaden unas palabras muy parecidas a las dichas a Pedro poco antes, pero dirigidas ahora a todos los discípulos y a toda la comunidad:

Os aseguro que todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo.

Relacionado con este tema están las frases finales.

Os aseguro, además, que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre del cielo. Porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos.

Generalmente se los aplica a la oración y a la presencia de Cristo en general. Pero, dado lo anterior y lo que sigue, parece importante relacionar esta oración y esta presencia de Cristo con los temas de la corrección y del perdón.

El conjunto podríamos explicarlo del modo siguiente. La corrección fraterna y la decisión comunitaria sobre un individuo son algo muy delicado. Hace falta luz, hallar las palabras adecuadas, el momento justo, paciencia. Todo esto es imposible sin oración. Jesús da por supuesto -quizá supone mucho- que esta oración va a darse. Y anima a los discípulos asegurándoles la ayuda del Padre, ya que El estará presente. Esta interpretación no excluye la otra, más amplia, de la oración y la presencia de Cristo en general. Lo importante es no olvidar la oración y la presencia de Jesús en el difícil momento de la reconciliación.

El mejor modo de corregir: el amor (Romanos 13,8-10)

Los textos de Ezequiel y del evangelio suponen situaciones conflictivas en la comunidad; hablan de malvados y de personas que pecan. La carta a los Romanos también conoce el peligro del adulterio, el asesinato, el robo, la envidia… Pero no se centra en denunciar esos pecados, sino en fomentar la caridad. «Uno que ama a su prójimo no le hace daño». El que ama cumple toda la ley, y su amor puede ser el mejor modo de corregir.

Hermanos: A nadie le debáis nada, más que amor; porque el que ama tiene cumplido el resto de la ley. De hecho, el « no cometerás adulterio, no matarás, no robaras, no envidiarás » , y los demás mandamientos que haya, se resumen en esta frase: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Uno que ama a su prójimo no le hace daño; por eso, amar es cumplir la ley entera.

Apéndice: la práctica de la comunidad de Qumrán

En el siglo II a.C., un grupo de judíos, descontentos del comportamiento del clero y de las autoridades de Jerusalén, se retiró al desierto de Judá y fundó junto al Mar Muerto una comunidad. Se ha discutido mucho sobre su influjo en Juan Bautista, en Jesús y en los primeros cristianos. El interesado puede leer J. L. Sicre, El cuadrante. Vol. II: La apuesta, cap. 15

Los cuatro pasos en la Regla de la congregación

1) «Que se corrijan uno a otro con verdad, con tranquilidad y con amor lleno de buena voluntad y benevolencia para cada uno»(V, 23-24).

2 y 3) «Igualmente, que nadie acuse a otro en presencia de los "grandes" sin haberle avisado antes delante de dos testigos»(VI, 1).

4) «El que calumnia a los "grandes", que sea despedido y no vuelva más. Igualmente, que sea despedido y no vuelva nunca el que murmura contra la autoridad de la asamblea. (...) Todo el que después de haber permanecido diez años en el consejo de la comunidad se vuelva atrás, traicionando a la comunidad... que no vuelva al consejo de la comunidad. Los miembros de la comunidad que estén en contacto con él en materia de purificación y de bienes sin haber informado de esto a la comunidad serán tratados de igual manera. No se deje de expulsarlos»(VII,16-25).

Algunos castigos en Qumrán

«Si alguien habla a su prójimo con arrogancia o se dirige a él groseramente, hiriendo la dignidad del hermano, o se opone a las órdenes dadas por un colega superior a él, será castigado durante un año...»

«Si alguno habló con cólera a uno de los sacerdotes inscritos en el libro, que sea castigado durante un año. Durante ese tiempo no participará del baño de purificación con el resto de los grandes.»

«El que calumnia injustamente a su prójimo, que sea castigado durante un año y apartado de la comunidad.»

«Si únicamente hablo de su prójimo con amargura o lo engañó conscientemente, su castigo durará seis meses.

«El que se despereza, cabecea o duerme en la reunión de los "grandes" será castigado treinta días».

August 27, 2020

Seguir a Jesús en tiempos de crisis. Domingo 22. Ciclo A

Cola de comida ante Cáritas

Este último fin de semana de agosto, al menos en España, no parece el momento más adecuado para honduras teológicas. La preocupación de la mayoría de la gente se centrará en el fin de las vacaciones, la vuelta al trabajo o la amenaza del paro, la difusión del coronavirus, los problemas a los que se enfrenta la escolarización … Sin embargo, en este contexto en el que muchísimos van a tener que cargar con su cruz, es bueno hacerlo siguiendo a Jesús.

Evangelio según Mateo 16,21-27

En el evangelio del domingo anterior, Pedro, inspirado por Dios, confiesa a Jesús como Mesías. Inmediatamente después, dejándose llevar por su propia inspiración, intenta apartarlo del plan que Dios le ha encomendado. El relato lo podemos dividir en tres escenas.

1ª escena: Jesús y los discípulos (primer anuncio de la pasión y resurrección)

En aquel tiempo, empezó Jesús a explicar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día.

Pedro acaba de confesar a Jesús como Mesías. Él piensa en un Mesías glorioso, triunfante. Por eso, Jesús considera esencial aclarar las ideas a sus discípulos. Se dirigen a Jerusalén, pero él no será bien recibido. Al contrario, todas las personas importantes, los políticos (“ancianos”), el clero alto (“sumos sacerdotes”) y los teólogos (“escribas”) se pondrán en contra suya, le harán sufrir mucho, y lo matarán. Es difícil poner de acuerdo a estas tres clases sociales. Sin embargo, tratándose de Jesús, coinciden en el deseo de hacerlo sufrir y eliminarlo. Esto que parece una simple conjura humana, Jesús lo interpreta como parte del plan de Dios. Por eso, no dice a los discípulos: «Vamos a Jerusalén, y allí una panda de canallas me va a perseguir y matar», sino «tengo que ir» a Jerusalén a cumplir la misión que Dios me encomienda, que implicará el sufrimiento y la muerte, pero que terminará en la resurrección.[La necesidad de cumplir el plan de Dios es el tema de la primera lectura, como veremos luego].

Para la concepción popular del Mesías, como la que podían tener Pedro y los otros, esto resulta inaudito. Sin embargo, la idea de un personaje que salva a su pueblo y triunfa a través del sufrimiento y la muerte no es desconocida al pueblo de Israel. La expresó un profeta anónimo, y su mensaje ha quedado en el c.53 de Isaías sobre el Siervo de Dios.

2ª escena: Pedro, portavoz de Satanás, y Jesús

Jesús termina hablando de resurrección, pero lo que llama la atención a Pedro es el «padecer mucho» y el «ser ejecutado». Según Mc 8,32, Pedro se puso entonces a reprender a Jesús, pero no se recogen las palabras que dijo. Mateo describe su reacción con más crudeza:

Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo:

― ¡No lo permita Dios, Señor! Eso no puede pasarte.

Jesús se volvió y dijo a Pedro:

― Quítate de mi vista, Satanás, que me haces tropezar; tú piensas como los hombres, no como Dios.

Ahora no es Dios quien habla a través de Pedro, es Pedro quien se deja llevar por su propio impulso. Está dispuesto a aceptar a Jesús como Mesías victorioso, no como Siervo de Dios. Y Jesús, que un momento antes lo ha llamado «bienaventurado», le responde con enorme dureza: «¡Quítate de mi vista, Satanás, que me haces tropezar!»

Estas palabras traen a la memoria el episodio de las tentaciones a las que Satanás sometió a Jesús después del bautismo. El puesto del demonio lo ocupa ahora Pedro, el discípulo que más quiere a Jesús, el que más confía en él, el más entusiasmado con su persona y su mensaje. Y Jesús, que no vio especial peligro en las tentaciones de Satanás, ve aquí un grave peligro para él. Por eso, su reacción no es serena, como ante el demonio; no aduce tranquilamente argumentos de Escritura para rechazar al tentador, sino que está llena de violencia: «Tú piensas como los hombres, no como Dios.» Los hombres tendemos a rechazar el sufrimiento y la muerte, no los vemos espontáneamente como algo de lo que se pueda sacar algún bien. Dios, en cambio, sabe que eso tan negativo puede producir gran fruto.

Esta función de tentador que desempeña Pedro en el pasaje y la reacción tan enérgica de Jesús nos recuerdan que las mayores tentaciones para nuestra vida cristiana no proceden del demonio, sino de las personas que están a nuestro lado y nos quieren. Frente a una mentalidad que mitifica y exagera el peligro del demonio en nuestra vida, es interesante recordar este episodio evangélico y unas palabras de santa Teresa que van en la misma línea. Después de contar las dudas e incertidumbres por las que atravesó en muchos momentos de su vida, causadas a veces por confesores que le hacían ver el demonio en todas partes, resume su experiencia final: «...tengo yo más miedo a los que tan grande le tienen al demonio que a él mismo; porque él no me puede hacer nada, y estotros, en especial si son confesores, inquietan mucho, y he pasado algunos años de tan gran trabajo, que ahora me espanto cómo lo he podido sufrir» (Vida, cap. 25, nn.20-22).

3ª escena: Jesús y los discípulos (parábola del maletín y el joyero)

Entonces dijo Jesús a sus discípulos:

― El que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Si uno quiere salvar su vida, la perderá; pero el que la pierda por mí la encontrará. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero, si arruina su vida? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del hombre vendrá entre sus ángeles, con la gloria de su Padre, y entonces pagará a cada uno según su conducta.

No se conocían de nada, sólo les unió compartir dos asientos de primera clase. Ella colocó en el compartimento un elegante estuche con sus joyas. Él, un pesado maletín con su portátil y documentos de sumo interés. El pánico fue común al cabo de unas horas, cuando vieron arder uno de los motores y oyeron el aviso de prepararse para un aterrizaje de emergencia. Tras el terrible impacto contra el suelo, ella renunció a sus joyas y corrió hacia la salida. Él se retrasó intentando salvar sus documentos. El cadáver y el maletín los encontraron al día siguiente, cuando los bomberos consiguieron apagar el incendio. Extrañamente, ella recuperó intacto el estuche de sus joyas.

En tiempos de Jesús no había aviones, y él no pudo contar esta parábola. Pero le habría servido para explicar la enseñanza final de este evangelio. Para entender esta tercera parte conviene comenzar por el final, el momento en el que el Hijo del Hombre vendrá a pagar a cada uno según su conducta. En realidad, sólo hay dos conductas: seguir a Jesús (salvar la vida, renunciando al joyero) o seguirse a uno mismo (salvar el maletín a costa de la vida). Seguir a Jesús supone un gran sacrificio, incluso se puede tener la impresión de que uno pierde lo que más quiere. Seguirse a uno mismo resulta más importante, salvar la vida y el maletín. Pero el avión está ya ardiendo y no caben dilaciones. El que quiera salvar el maletín, perderá la vida. Paradójicamente, el que renuncia al joyero salva la vida y recupera las joyas.

Jeremías y Jesús (Jer 20,7-9)

Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir; me forzaste y me pudiste. Yo era el hazmerreír todo el día, todos se burlaban de mí. Siempre que hablo tengo que gritar: «Violencia», proclamando: «Destrucción.» La palabra del Señor se volvió para mí oprobio y desprecio todo el día. Me dije: «No me acordaré de él, no hablaré más en su nombre»; pero ella era en mis entrañas fuego ardiente, encerrado en los huesos; intentaba contenerlo, y no podía.

La vida de Jeremías no fue fácil. Él no quería ser profeta, le objetó a Dios que era demasiado joven y que no sabía hablar. Pero el Señor no aceptó su protesta y lo obligó a transmitir el mensaje más duro en los años más difíciles del reino de Judá: cuando se avecinaba la desaparición de la monarquía, la destrucción de Jerusalén y la deportación a Babilonia.

Al principio, todo fue bien («me sedujiste, Señor, y me dejé seducir»). Pero el tener que anunciar y justificar la desgracia futura se le convierte en una carga insoportable. Personalmente, tiene la sensación de que todo su mensaje se sintetiza en dos palabras horribles: «violencia» y «destrucción». Socialmente, esta predicación le procura críticas, burlas, persecuciones, incluso amenazas de muerte. ¿Solución? Olvidarse de Dios y de su palabra. Pero no puede hacerlo. Esa palabra arde en sus entrañas, es un fuego incontenible.

Jeremías, igual que Jesús, se siente obligado a cumplir la misión que Dios le encomienda. Es cierto que en Jesús no encontramos la misma rebeldía, pero la reacción tan humana del profeta ayuda a comprender que, para el Señor, «tener que ir a Jerusalén» supuso también un gran sacrificio.

Una introducción muy abstracta a un capítulo muy concreto (Rom 12,1-2)

Os exhorto, hermanos, por la misericordia de Dios, a presentar vuestros cuerpos como hostia viva, santa, agradable a Dios; este es vuestro culto razonable. Y no os ajustéis a este mundo, sino transformaos por la renovación de la mente, para que sepáis discernir lo que es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que le agrada, lo perfecto.

Estos dos versículos plantean al lector, o a quien los escucha durante la celebración de la Eucaristía (suponiendo que preste atención), más interrogantes que respuestas: ¿cómo podemos presentar nuestros cuerpos como «hostia viva»?, ¿por qué es un «culto razonable»?, ¿qué significa «no ajustarse a este mundo» y «transformarse por la renovación de la mente»?, ¿cómo sé lo que es bueno y perfecto, lo que a agrada a Dios?

Sin embargo, estos versículos tan abstractos encuentra una respuesta muy concreta en lo que sigue del capítulo 12 de la carta a los Romanos. Sería bueno encontrar un momento para leerlo. Una frase, al menos, se adapta perfectamente a las circunstancias actuales, cuando miles de personas se están quedando sin trabajo y pasando grandes apuros económicos: «Sed solidarios con los consagrados en sus necesidades». Pablo se refería a los cristianos. Hoy debemos pensar en cualquier persona.

August 20, 2020

Pedro, entre Dios y Satanás. Domingo 21. Ciclo A

El evangelio de este domingo y el del siguiente forman un díptico indisoluble. En el de hoy, Pedro recibe una revelación de Dios y una misión. En el siguiente, se convierte en portavoz de Satanás. De este modo, Mateo deja claro que lo importante es la misión recibida, no la santidad del receptor. El pasaje de este domingo se divide en tres partes: 1) lo que piensa la gente a propósito de Jesús; 2) lo que afirma Pedro; 3) las promesas de Jesús a Pedro.

Lo que piensa la gente a propósito de JesúsAl llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos:

― ¿Quién dice la gente que es el Hijo del hombre?

Ellos contestaron:

― Unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas.

¿Cómo es posible que la gente ofrezca respuestas tan extrañas? La culpa es en gran parte de Jesús por usar una expresión que se presta a equívoco: bar enosh puede entenderse de formas muy distintas, y podríamos traducirlo con minúscula o con mayúscula.

Con minúscula, «hijo del hombre», significa «este hombre», «yo», y es frecuente en boca de Jesús para referirse a sí mismo. Por ejemplo: «Las zorras tienen madrigueras, las aves del cielo nidos, pero el hijo del hombre [este hombre] no tiene dónde recostar la cabeza» (Mt 8,20); «El hijo del hombre [este hombre, yo] tiene autoridad en la tierra para perdonar los pecados» (Mt 9,6), etc.

Con mayúscula, «Hijo del Hombre», hace pensar en un salvador futuro, extraordinario. «Os aseguro que no habréis recorrido todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre» (Mt 10,23); «El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que recojan de su reino todos los escándalos y los malhechores» (Mt 13,41); «El Hijo del Hombre ha de venir con la gloria de su Padre y acompañado de sus ángeles» (Mt 16,27).

La gente que escuchaba a Jesús podía sentirse desconcertada. Cuando usaba la expresión «el Hijo del Hombre», ¿hablaba de sí mismo, de un salvador futuro o de un gran personaje religioso? Por eso no extrañan las respuestas que recogen los discípulos. Para unos, el Hijo del Hombre es Juan Bautista; para otros, de mayor formación teológica, Elías, porque está profetizado que volverá al final de los tiempos; para otros, no sabemos por qué motivo, Jeremías o alguno de los grandes profetas. Lo común a todas las respuestas es que ninguna identifica al Hijo del Hombre con Jesús, y todas lo identifican con un profeta, pero un profeta muerto, bien hace nueve siglos (Elías) o recientemente (Juan Bautista). Es obvio que Jesús no se explicaba en este caso con suficiente claridad o era intencionadamente ambiguo.

Lo que afirma Pedro: «Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo».Él les preguntó:

― Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?

Simón Pedro tomó la palabra y dijo:

― Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo.