كوثر الجهمي's Blog, page 4

August 7, 2022

النقد الذاتي vs الجلد الذاتي

متى يتحول النقد الذاتي لوسيلة جلد؟ ما الفرق بينهما؟ ولماذا يعدّ الجلد الذاتي ظاهرة غير صحية؟ وكيف يمكننا تجاوزه؟ تجدون الإجابات في هذه الحلقة (التي تأتي متأخرة جدا).. للاستماع للحلقة:

https://anchor.fm/kawther-jahmi/episodes/vs-e1m6qs2

ما المواضيع الأخرى التي تودون طرحها؟ اتركوا رسائلكم وتعليقاتكم هنا او على حسابي على إنستاغرام @kawtherjehmi

July 12, 2022

سُعار الفضائح

حين كنت طالبة في الكلية، ربما في عام 2008 او 2007 لم أعد أذكر، انتشر فيديو بين هواتفنا، وقتها لم نكن نستخدم إلا النقل بالبلوتوث، ولم يكن قد وصلنا الفيسبوك أو أي وسيلة تواصل مباشر كما هو الحال الآن.

مصوّر الفيديو شابّ، أراد فضح فتاة مارس معها ما مارسه، صورها وهي ترتدي ثيابها، وأصرّ على ذكر اسمها والقسم الذي تدرس به في الكلية، بدت على ملامحها المفاجأة بالطبع وحاولت منعه لكن دون جدوى.

تحدث هذه الأمور في أي مجتمع مهما كان محافظًا... وهي نتاج عدة أسباب متشابكة ومترابطة ليس هذا محلّ تحليلها وتفسيرها، فعلاقات الحب بتفاوت درجاتها موجودة منذ خلق الإنسان، والحب في حدّ ذاته غير محرّم والزواج وعاؤه الطبيعي لمن استطاع، إلا أن نتائجه غير الأخلاقية من التمادي والانجرار وراء الشهوة تحدث حتى في أكثر الأزمنة الإنسانية ارتباطًا بالأخلاق والدين؛ غير أن ضعف الإنسان تجاهها هو ما جعل المشرّع يضع لقصاصها شروطًا تكاد تكون تعجيزية اللهم إلا لمن جاهر وأصرّ عليها، وأن يكون فيها زنا بالمعنى الفعلي للوَطء، لا بالمعنى المجازي كزنا اللسان أو الأذن.

عودة للفيديو، أنا لا أعلم ما حدث للبنت، فلم تكن ثمّة وسائل تواصل اجتماعي ولهاث وراء القصص والترند والفضائح، سألت عنها في قسمها فقيل لي أنها متغيبة منذ فترة، ولا أحد يعلم عنها شيئًا، من الوارد جدًّا أن تكون قد قُتلتْ... مازلتُ أتذكرها بين الحين والآخر وأفكر في الدافع الذي جعل ذاك الوغد يصورها.

تبدو قصة الشرف الكامن بين فخذي النساء مادة خصبة ومثيرة جدا للتداول، رغم أن هؤلاء الذين يتداولونه بلعاب يسيل وادّعاء مقزز بالورع قد وقعوا فيما هو أسوأ وأثقل: القذف والتشهير. وكأنهم في منأًى عن الوقوع في الخطأ، وكأنهم لا يعرفون أن في بعض الذنوب ابتلاءات يبتلى بها الصالح والمسيء على حدّ سواء. والوغد كان يعرف أن الفيديو الذي صوره لا يُفوّت، وسيجد من ينقله لهاتفه ويريه لغيره مرفقا مشاهدته في كل مرة بدعاء: الستر يا رب!

مع منصات ومواقع التواصل الاجتماعي ازدادت حالة اللهاث والجري وراء أي قصة تحقق ترندًا (إن صحّ التعبير)، لا يُستثنى هنا المعلم والمربي ومدير المدرسة، لا يُستثنى صاحب أعلى الشهادات وأدناها، حالة اللهاث والهذيان هذه جعلتْ كل حادثة بسيطة كانت تنتهي في مكانها توضع تحت مجهر مُكبّر، يدفع ثمنها الطائش لحظة طيشه (والطيش علامة شائعة من علامات المراهقة لعل الأخصائية الاجتماعية لا تعلم)، ويندفع وراءها أب او اخ (أو حتى أمّ) يعاني من القهر ويحمل غيظًا وغلًّا ضد كلّ شيء في الحياة، فلا يجد غير ابنته أو ابنه كي يتنفّس بركان الغضب فيه. بالنسبة للبنات فالأمر أسهل، إذ يتلاشى الخوف من القصاص تحت بند "جرائم الشرف"، هكذا دون بيّنة دون حجة دون شهود، دون داعٍ حتى! فإلى أين يقودنا المجتمع المحافظ بالضبط إن لم يكن إلى شرع الله؟

حين كنت تلميذة في الثانوية وقد كانت مدرستي مختلطة (ذكورًا وإناثًا)، حدث أن ضبطتْ إحدى الأخصائيات حالة انفراد في مكان مشبوه بين فتى وفتاة يدرسان معنا، كلنا عرفناهما، ولكن الأمر توقف عند مكتب الأخصائية، واكتفوا بتشديد الرقابة في الأماكن المعزولة من الساحة، وبتنبيهنا وتوبيخنا جميعًا، وتذكيرنا بأننا زملاء وإخوة وأخوات وألا ينبغي للصبي أن يفعل ما لا يرضاه لأخته، وأن ينبغي للبنت الالتفات نحو ما هو أهمّ؛ مستقبلها ودراستها وألا تستعجل الأمور.

وعلى العموم، انتهت علاقة البنت بالفتى مع نهاية العام الدراسي دون أي تدخلات خارجية، وهذا ما يحدث مع كل هذا النوع من العلاقات تقريبا في تلك المرحلة من العمر... لم يكن ثمة قضية شرف! ولا تشهير ولا قذف... ولم يذهب فكرنا لأبعد من كونها "طيشًا" سيداويه الزمن. وهل منا من لم يمرّ بلحظة طيش؟ لِمَ أُمرنا بالستر؟ لِمَ يتيح لنا الله الفرصة للتوبة مرارا وتكرارا لو كانت الأخطاء لا تُغتفر؟ لِمَ نصرّ على تغييب رحمة الله؟

لا أجد جوابًا إلا وباء الإشاعة، سعار الفضيحة، الشماتة المغلفة بالشفقة... أما أسباب هذه الحالة العجيبة فلم أجد لها تفسيرًا بعد.

الكرامة أم الثقافة؛ أيّهما تأتي أولًا؟

"ورغم التدهور السياسي والأمني الذي أثر بشكل مباشر على حياة الليبيين لاحقًا بعد فبراير 2011، فإننا نلحظ بشكل واضح صعودًا ثقافيًّا توعويًّا تبنته عدة أطراف من المجتمع المدني، ولكنها ظلت حالات فرديّة ليس بالإمكان سحبها على المجتمع الليبي ككلّ، وقد يكون لمواقع التواصل الاجتماعي (التي لا يعرف كثير من الليبيين اليوم الإنترنت إلا بها) دورٌ في حالة المدّ والجزر الثقافية التي يعاني منها مجتمعنا، فالليبي المقهور اليوم –للمفارقة- هو الرقيب، وهو واضع الضوابط، وهو الذي يحدّد ما إذا كان البرنامج او القناة او الكتاب يصلح ليصنف ثقافيًّا ام لا، هو نفسه صاحبنا ذو القميص القطني الداخليّ الذي كان يسأل فضولًا عن سعر كتاب ما.

إذًا، بات العقل الجمعي هو ما يمارس دكتاتوريته ويحدّ من انتشار الثقافة بمختلف صنوفها المعرفية..."هذه المرة الأولى التي تتاح لي فيها فرصة النشر في واحدة من المجلات الثقافية التي أكن لها أعظم احترام، وقد كنت اطلعتُ منها على عدة اعداد ورقية زمان قبل أن يصعب الوضع ويقتصر نشرها على الفضاء الرقمي.

شكرا لصحيفة الفصول الأربعة..

أخصّ بالشكر الأستاذ رامز النويصري، الذي منحني الفرصة الكافية لتسليم النص.

لقراءة المقال كاملًا:

https://drive.google.com/.../1bJ6FZZ6hVt6HQY8hEBF.../view...

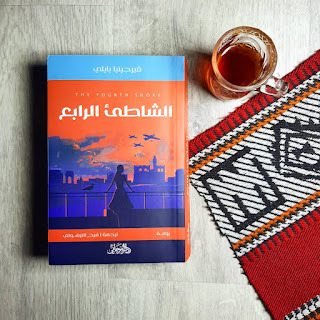

قراءة العيد

روائع! استعارهما أخي من مكتبة عمله، وسأسعى للحصول على نسخة خاصة بي منهما.انا ممتنة لوجود وخيي الغالي في حياتي لأسباب عديدة لا حصر لها، من بينها ذوقه الرفيع في القراءة، ونظرته الصائبة فيما ينبغي أن يوصيني به.قراءة العيد، هاذان الكتابان، في يومين.. وهما من الكتب التي تستحق لقب الأكثر مبيعا. مفعمان بالسحر كتابةً وتنفيذًا، أودّ لو أعلق معظم صفحاتهما عندي على جدار مكتبتي.

June 15, 2022

الشاطئ الرابع: "أن تعيش مع سرّ يعني أن تكون مقيّدًا"

رواية الشاطئ الرابع، للروائية الإنجليزية فرجينيا بايلي، ترجمة فرج الترهوني، تحوي نسختها المترجمة لدار الفرجاني عدد 423 صفحة. إذا وصلت لمنتصفها سيمر نصفها االآخر بسرعة أكبر، وقد تنتهي منها في 3 او 4 جلسات.

بين خطّين متوازيين، ننتقل في المساحة الواقعة بين أواخر عشرينيات، مطلع ثلاثينيات القرن الماضي، ومطلع ثمانينياته. بين طرابلس وروما بشكل رئيسي وفعّال، وبسبب ذلك تتنوّع وتتشكّل الروائح والنكهات في هذا النّصّ، بين زهر الحناء الليبية ومرارة الخروع الإيطاليّ، بين العصيدة بالرب والحرايمي وزيت الزيتون والقرفة والشوكولاتة! وللقارئ رحلة هنا تمزج بين الأهواء والثقافتين الليبية والإيطالية بضربات ريشة ناعمة أجادتها المؤلفة رغم انها إنكليزية!

>> ليليانا أم سلوى؟

تزور لِلي (ليليانا) شقيقها ستيفانو المتزوج حديثًا من فريدة الليبية، في مهمّة تتطلب منها تعليم فريدة الحياة الأوروبية والتخلّي عن الفراشيّة. وليليانا فتاة في الثامنة عشر حينئذ، تشعر وترى أن العالم يدور حولها، ويجب أن يكون كذلك، على الأقل عالم ستيفانو، أخيها الوحيد والعزيز، عائل البيت مع إعاقة أبيها، والعنيد الذي يرمي به عناده وتصلب آرائه أمام الفاشية في صندوق الرمل الليبي ويُغرقه فيه.

يعمل ستيفانو في حلبات السباقات بطرابلس، وتأخذ السيارات وميكانيكيتها جلّ تفكيره، حتى يقابل فريدة البرقاوية في واقعة مفاجئة وغريبة تدفعه للزواج منها، هو الذي لم يشغل تفكيره قبلًا إلا العودة لزيارة أسرته، وإن كان شديد الخلاف مع والده.

لا يفكّر إلا في شقيقته الصغرى مَعينًا له على تعليم فريدة، ولكنّ ليليانا تعاني من جموح عظيم ورغبة عارمة في الاستكشاف وسبر أغوار حياة جديدة لطالما تطلّعت إليها بشغف، ليليانا تحمل ضمنيًّا أفكارًا مناقضة لأفكار أخيهاـ تأتي إلى طرابلس بدماغ مغسولة لا ترى في فريدة إلا مخلوق متوحّش غامض، شأنها شان السكان الأصليين للشاطئ الإيطالي الرابع، أو الضفة المقابلة من ماري نوستروم كما يسمونه الطليان، أي "بحرنا"... تفكّر ليليانا في الكيفية التي ستعلّم بها فريدة دون أن يؤثر هذا على شغفها تجاه الكولونيل الفاشيّ أوغو مونتيللو، ودون ان تشعر تلك الغريبة بأثر أوغو على لِلي... فمن منهما ستُعلّم الأخرى حقًّا ومن منهما ستتأثر بالأخرى وتؤثر فيها؟

تبدأ الرواية أول 50 صفحة بمشاهد من حياة ليليانا خلال طفولتها الإيطالية، ثمّ وقد شارفت السبعين، وودّعت للتو زوجها الإنكليزي في لندن. هبّ عليها الماضي من خلال خبر في صحيفة إيطالية بمحاولة اغتيال أحد المعارضين الليبيين الهارب إلى روما في فصل حمل عنوان "كلاب ضالّة"... ولليبيين دون سواهم تشكل هذه الكلمات وقعًا قويًّا ربما لا ينتبه له أي قرّاء سواهم.

وبدءًا من الصفحة الـ50 يبدأ منحنى السرد يعلو بانسيابية، ويبدأ الركض بين السطور وتتناسل الأسئلة والإجابات أكثر... فأي علاقة ستربط مهاجرة إيطالية بمعارض ليبي كي تقرر في لحظات توضيب حقائبها والانطلاق الفوري نحو روما؟

ستبدو ليبيا في البداية كصورة خلفية باهتة الألوان، أو كخلفية موسيقيّة لحياة الشخصيات الإيطالية، ولكنها لا تلبث أن تتحوّل إلى روح غامضة، تتحكم في مصائر الشخصيات وتحرّكهم على هواها.

أسلوب الرواية يميل إلى الشاعرية المعجونة بالواقعية، مكتوبة بأسلوب عذب نجح المترجم في نقله بنقاء تامّ.

>> ما أعجبني في النصّ:

- ما ذكرته من دمج ثقافي وتنوع يكاد القارئ يلمسه ويتذوقه ويشمّه

- مهارة بالغة في نقل تفاصيل الثياب والأماكن بألوانها ونسيجها وملمسها، حتى خُيّل إليّ أني أتابع فِلمًا لا أقرأ رواية (بعض المشاهد عالقة في رأسي وكأنني بالفعل رأيتها).

- قصر الفصول على كثرتها، وتميّز عديد من عناوينها وارتباطه الشديد بالمكان والبيئة.

- التذكارات التي ابتدأ بها كلّ فصل، وكأن حكاية ليليانا وفريدة وستيفانو نُقلتْ إلينا عبر صندوق الذكريات الخاص بليليانا: بطاقات بريدية، صور تذكارية، خصلات شعر، ورق شوكولاتة، أوراق وزهرات مجففة، مواد إعلانية وتذاكر سفر... إلخ

- المفاجآت التي حبلت بها الرواية، إذ لا تلبث ان تكتشف سرًّا حتى تأخذك لغيره، لمستوى جديد، مستوى أعلى من الدهشة والإثارة.

أما ما لم يعجبني ببساطة ما رأيت فيه بعض المبالغات، في أسلوب حزن ليليانا، وشهوانية أوغو مونتيللو، ثمّة بعض الابتذال السينمائي الذي لم أستسِغه فيهما، وقد أكون مخطئة وليس ثمة أي مبالغة في هاتين الشخصيتين وفق السياق الزمني لهما... كذلك طريقة زواج ستيفانو من فريدة، الواقعة التي دفعتهما للزواج، كانت غريبة عليّ ولا أدري إن كان في تاريخ برقة المتشابك ما يدعم هذه الواقعة، لربّما غاب عني شيء ما، ولكن، لا يسعني هنا إلا تجاهل التركيز على الواقعية التاريخية لأن النص الذي بين يديّ رواية متخيلة في نهاية المطاف.

>> لِمَ تهمّ هذه الرواية القارئ الليبي؟

إن استثنينا جمالية النص وقوة الحبكة وسلاسة الأسلوب، وهي دوافع قويّة لقراءتها، وبحثنا عن خصوصية ما، أنا أظنّ أنك كقارئ ليبي ستستمتع بها بشكل مضاعف؛ لأنها ببساطة تحكي لك بقية الحكاية، عما كان يجري فوق موطئ قدمك حين كان جدّك يعاني الفقر والحرمان أو النفي.. هذه الرواية تقدم لك تاريخ أرضك في عين الآخر، وتأخذك في رحلة مجانية عبر الزمن لتتوه في دهاليز وشوارع ومعالم طرابلس الإيطالية، تحديدًا الأماكن التي حُرم أجدادك من وطئها إلا خدمًا وعُمّالا... وتريك مشاهد القتل والمجازر من فوق، من كابينة الطيار الإيطالي، لا من تحت، أي لا من حيث اعتدت ان تراها في فلم عمر المختار مثلا.

الخاتمة: مُرضية، تفتح المجال للقارئ وتمنحه الحرية كي يتصوّر عالمًا فسيحًا آخر وقصصًا أخرى بحاجة لمن يرويها حتى بعد أن أشبع فضوله ووجد الإجابات عن أسئلته الكثيرة.

كلّ الشكر لدار الفرجاني على قرارها الموفق في ترجمة هذا العمل متمثلة في شخص الأستاذ غسّان الفرجاني، وللمترجم فرج الترهوني على إجادته وأمانته في ترجمة هذا النص الرائع.

May 21, 2022

علاقة الرجل بالنظافة

قابلني منذ دقائق إعلان دعائي "غنائي" -على ما أحسب- عن مسحوق لتنظيف الملابس، إعلان لا يستحق ربع ما صُرف عليه، إن كان ثمة ما صُرف عليه من الأساس، يخلو من أية أفكار فنية وكأنما قرر صاحب المنتج صناعة الإعلان صباحًا فجُهّز له عصر نفس اليوم.

وبينما كنت أتجوّل بين التعليقات -كعادتي- لأرى إن كان ثمة من علّق بنفس ملاحظتي، فوجئت بتعليقات تسخر من الإعلان، غير أنها تعليقات جديرة بالسخرية أيضًا، بل ربما تكون تفوقت على الإعلان بمستوى حماقتها.

أدى أغنية الإعلان شابّان من الشباب المعروف في الوسط الرقمي (أعني أنهما لا يملكان الموهبة بالضرورة)، فكانت بعض التعليقات تنتقد كون مؤدي الإعلان رجال لا نساء! لم ينتقد التعليق أصوات الشابّيْن، لم ينتقد رداءة أداءهما وسطحية الإعلان. لا. انتقد فقط كونهما رجُليْن! والمزعج أن معظم أصحاب هذا "النقد" غير البريء من النساء.

ذكّرني هذا بعبارات لطالما أثارت استغرابي موجودة على عبوات مساحيق الغسيل الورقية: "افتحي هنا"، "انقعي"، "اشطفي".... إلخ

ما يثير استغرابي حقًّا هو دلالة هذا التصنيف النوعي لمنتج يتعلق بالنظافة؛ أيعني هذا التصنيف أن الرجل إنسان غير نظيف؟

أم أنه إنسان عاجز عن تنظيف الوسط الذي يسكنه؟

أتفهّم تماما أن المرأة تقوم بمعظم هذا العمل في بيتها، لأنه بيتها، ولأن المعنيين بنظافة البيت أسرتها، ولأنها تهتم بصحتهم وتحبهم، ولكن هذا لا يعني أبدًا أنها مخوّلة وحدها باستعمال هذه المساحيق. فالرجل قد يقيم وحيدًا، وقد يعين أهل بيته في التنظيف كما كان يفعل نبينا الكريم -صلوات الله وسلامه عليه-، والرجل يسافر وحيدًا ويغترب ويعتمد على نفسه، بل قد يتفوق حتى على أمه وأخته في بعض المهام التي صُنّفت للنساء (دون أخذ مشورتهنّ)، فنحن نرى بعض الرجال ينظف بطريقة ذكية وسهلة لا تخطر ببال كثير من ربات البيوت، ونحن نجد بعض الرجال يحسن الطهي ويتفوق فيه، أليست "زرادي الشباب" خير دليل على قدرة الرجال الاعتماد على أنفسهم من "طقطق" إلى "السلام عليكم"؟

هذه الظاهرة ينبغي أن تثير غضب الرجال قبل النسويات، فهي إهانة في حقهم.

May 13, 2022

صندوق الرمل: التاريخ خدعة سرديّة

ليس من السهل تقمّص لسان الآخر سيّما إن جمعكما تاريخٌ دامي دون ان تقع في فخ السرد التاريخي الجامد الذي سبق وتلقيناه عبر كتب التاريخ، عائشة إبراهيم فعلتْ ذلك ببراعة شديدة، حتى تحوّل النص بين يديها إلى لعبة مخادعة، تجيدها دون الوقوع في فخاخها، فتعيد بواسطتها تدوين التاريخ الإنساني لهذه المنطقة من العالم بأبعاد جديدة وألوان نادرة، ولا تكتفي بذلك، بل تسدّ الفجوات بخيالها الجامح، فتجد نفسك تبحث وراء الأسماء والشخصيات لعلّها وُجدتْ فعلا في ذاك الزمان.

صندوق الرمل هي روايتها الثالثة بعد قصيل، وحرب الغزالة (التي رُشحت للقائمة الطويلة للبوكر 2020)، ومن يقرأ لعائشة مرة لا بد أن يعيد الكرة، فهي تملك لغة عذبة أنيقة، وتعرف كيف توظف مهاراتها دون إفراط في الزخرفة اللفظية او تفريط في المعنى، ويكأنها تملك مسطرة تعينها على اختيار المفردة المناسبة في المكان المناسب!

تدور أحداث هذه الرواية (التي نرجو وصولها مكتباتنا قريبا جدا) في بدايات الاحتلال الإيطالي لليبيا، عاميْ 1911-1912م، ترصد تفاصيلًا قلّما التفتت إليها المناهج المدرسيّة عندنا، حتى تكونت لدينا صور مشوّهة أسطورية تنقصها ملامح الواقع التي فرضتها البيئة المكانية والزمانية على الليبيين والطليان تلك الآونة.

"في الثورات يتصرف الحظ بنذالة فيقف إلى جانب اللصوص"

يعرف ساندرو كومباريتي ذلك جيّدًا فيقرر تجربة حظه، ساندرو جنديّ إيطاليّ من خلفية بسيطة، يمثل صورة عن الطليان مطلع القرن العشرين في الفترة التي كانت إيطاليا تعاني مشاكل سياسية واقتصادية جمّة، وكانت فكرة احتلال الشاطئ المقابل لهم ترسم أحلامًا رومانسية وطموحات يلهث خلفها كبارهم وصغارهم على حدّ سواء، يدفعهم الوهم بأن في هذا الشاطئ خلاصًا لكل مشاكل الأمة الإيطالية، فتأتي به أحلامه إلى ليبيا ظانًّا أنها لن تتعدى كونها نزهة بحرية، وأن ثمّة بساتين وجنان وثروات تنتظرهم خلف هذا البحر، ثم لا يلبث أن يغرق هو ومن معه في صندوق الرمال المتحركة: الأرض الليبية. يلعب الحظّ أخيرًا دوره مع ساندرو فيُصاب إصابة يحسده عليها زملاؤه وتعود به إلى بلده، وهناك يحاول أن يحكي ما لا يرغب أحد في سماعه، يحاول جاهدًا أن يقف حجر عثرة في مواجهة تيّار الفيضان الهادر مادام لا يملك القدرة على العودة بالزمن والتراجع عما رآه أو فعله، فيتواصل مع صحفيّ عُرف بموقفه المناهض، وعند هذه النقطة تبدأ الرواية.

لن أخوض فيما سيهزّ وجدان هذا الجندي الغافل وغيره من الجنود وهم غارقون داخل صندوق الرمل، ما الذي سيحرك قلبه ويدميه، سأترك للقارئ متعة اكتشاف ذلك، واكتشاف أن "أقسى التجارب التي يمرّ بها الجندي ليست موت رفيقه، ولكن القسوة كل القسوة حين يُمنع من البكاء عليه"، وأن الجندي، كي يصير جنديًّا، كان عليه أن يتحرر من "غائلة الوعي"! الوعي... هو عدوّهم الأول هنا، وربما الحبّ أيضًا.

لن أحكي تفاصيل التحوّل العظيم في شخصيّة ساندرو، ولن أمجّد أيّ بطولات من أي نوع، فعائشة تعمّدت أن تترك للقارئ مساحات مفتوحة للتأويل، مساحات من الحيرة والسخرية والدهشة، دون أن تقحم نفسها في خطاب تمجيديّ مبتذل، ودون ان تورّط قلمها في سرديّات بطولية بأسماء رنانة حفظناها تدغدغ بها بعض القراء.

ثمّة بطولات بكلّ تأكيد، وثمّة أبطال لا تعرفهم ولن تسمع عنهم يومًا، والمرأة الليبية هنا هي الموضوع، هي بطلة الرواية وحجر أساسها، تلك التي لم يسمع عنها أحد، ولم يعرف كيف مضى بها الحال في المنافي بالجزر الإيطالية.

أما النهاية فبداية جديدة تحمل بعض العزاء للقارئ بعد رحلة مرهقة للروح شيّقة للقراءة عبر 214 صفحة غالبا ستنهيها في جلسة أو جلستين.

فليبارك الله هذا القلم

April 16, 2022

على بلد المحبوب

على بلد المحبوب

كتاب وثائقي، لأحمد خير الدينالتقييم ⭐⭐⭐⭐⭐

أصابتني خيبة أمل في البداية نتيجة سوء فهم، فقد اعتقدتُ أن الكتاب رواية مستوحاة من أحداث حقيقية، واتّضح أنه كتاب وثائقي، كما الأفلام الوثائقية، ينقل لنا حكاية زمزم الباخرة المصرية التي أغرقتها الحرب، فكان نصيب ركابها متباينًا، حسب انتمائهم بالطبع، منهم من طالبت به دولته المحايدة في ذلك الحين، وأما من ارتبطت جنسيته بدولة من الحلفاء فقد اعتُبر أسير حرب، والغريب أن طقم البحارة المصريين اعتبروا أيضًا أسرى حرب رغم ان مصر في تلك الآونة لم تعلن انضمامها للحلفاء، واعتُبرتْ ظاهريًّا دولة محايدة رغم الشعور العام والدلائل السياسية التي كانت تدل على غير ذلك، وقد فطن لها الألمان، وراح ضحية هذه الازدواجية البحارة والضباط المصريين على زمزم.

رغم أن الكتاب ينقل لنا صورة اعتدناها نحن سكان الدول المنكوبة بتاريخ الاستعمار ثم تاريخ فساد أبنائها؛ صورة الإهمال الإنساني، واللاقيمة التي تلتصق بالمرء فقط نتيجة صدفة انتمائه لبلد ما، وهي صورة مؤلمة بلا شكّ، ولكنها تبقى وثيقة تاريخية هامّة، لا ينبغي أن تضيع من ذاكرة الشعوب، الذاكرة الضعيفة أصلًا!

ورغم أني لستُ مصريّة، فقد فهمتُ كلّ ما عُني الكاتب بجمعه وتحليله وسرده لنا عبر الكتاب، شكرا له، ولدار الشروق.

ومازال عندي بعض الأمل أن يكون ثمة عمل روائي أو دراميّ على الأقل يحكي قصة زمزم، وقصص بحارتها الذين ما رأوا من بلادهم تلك الآونة خيرًا ورغم هذا ما فتئوا يبكون كلما سمعوا "على بلد المحبوب ودّيني"

أنصح بقراءته

March 17, 2022

ليش جينا ليبيين؟

*نُشِر على فاصلة

*نُشِر على فاصلةقد يتبادر إلى ذهن كثيرين من مواطني الدّول المنكوبة بالحروب والفقر والكوارث السياسية والاقتصادية والاجتماعية السؤال الوجوديّ: لِمَ وُلِدتُ هنا؟ لِمَ لَمْ أولد مواطنًا في دولة مُرفّهة تحترم مواطنيها (على الأقل الصالحين منهم)؟ لِمَ كُتِبَ عليّ أن "أجري دون أن أدري" في وطن ليس ثمة أمرّ من هجرانه إلا محبّته؟

لطالما تساءلت، وأعرف أن غيري كثيرين فعلوا: علاش جيت ليبي/ ليبية؟ ما الحكمة في الموضوع؟

نحن لا نختار أوطاننا، تمامًا كما لا نختار آباءنا أو أمهاتنا أو إخوتنا، ولا نعي تمامًا ما حُرِمنا منه إلّا حين نراه عند الآخر، ذلك الآخر الذي تفصلنا عنه بحور نشقّها حرقًا، أو محيطات نقطعها طيرانًا بتأشيرة تعليم أو إيفاد وهميّة، ليستْ إلا فخًّا لطلب لجوء إنساني، دون أدنى شعور بالذنب. نحن نشعر بأن الشّمال مدينٌ لنا بالحياة، بالنظر إلى تاريخه الاستعماريّ الذي كان سببًا من بين أسباب عِدّة صبغتْنا بلعنة التيه، أو الحُلم بالتيه بعيدًا عن حضن الوطن... وللمفارقة، نحن نشعر بالخجل أحيانا إزاء لهفتنا في الغربة، نسخر من المغتربين المتذمرين، ونهتف لهم في كل مرّة يعزم فيها أحدهم على العودة ضجرًا أو إفلاسًا أو قهرًا: "ردّ بالك تروّح؛ مهما كانت ظروفك لن تكون أسوا مما ستعيشه هنا".

>> لسنا وحدنا ولكننا الأكثر ابتلاءً

غير أننا لا نُدرك ما منحتْنا إياه نكبات أوطاننا إلا حين تجمعنا الظروف القاسية مع بعض أولئك المُنعّمين من الشمال، فنكتشف أن ما ظننّاه خللًا جينيًّا فينا ليس إلا طبعًا إنسانيًّا شاملًا، تكشفه الظروف والمحن، كالأوبئة او الفوضى الأمنية، وانهيار معاني وشعارات التعاطف الإنساني أمام لفافات المناديل أو الحفاظات أو حتّى أمام تخفيضات جمعة سوداء نوداء، والسرقات والشغب إثر مظاهرات حاشدة غاضبة... نرى ما يجري ونفهم أن سوء معيشتنا لم يأتِ إلا حصيلة اجتماع أسباب لا حصر لها، أسباب توفرت في دول الشمال وحُرمنا منها. ولم أعُد أُصدّق الأخبار الشائعة والمتداولة عن رقيّ شعب ما وحضارته ما لم يكن تعرض لمحنة وصمد في وجهها أخلاقيًّا قبل أي اعتبار آخر.

>> عطايا الحرمان

نحن نُدرك أن سوء المنظومة الصحيّة التي اعتدناها علّمتنا الاعتناء بأنفسنا أكثر، وعدم الاعتماد على طبيب أو ممرض، وما زالت وصفات الجدّة تحتلّ صدارة العلاجات والأدوية، خاصّة لمن لا يملك منا ثمن الدواء أو السفر للعلاج.

نحن متقبلون تمامًا لفكرة أن البشر خطاؤون، تعوّدنا ألا نطالب بحقوقنا أو أن نتسامح مع ما جرى كأقوى ردّ فعل، لا بل كردّ فعل وحيد، وتعوّدنا على ألا نُفكّر فيما كان يجب أن يكون، بل فيما يمكننا فعله بأنفسنا، ونرمي بكلّ ما جرى فوق كتفيْ القدر، والمكتوب، فنمتثل للشفاء ذاتيًّا وبسرعة أكبر.

نحن نُدرك أيضًا أن فساد المنظومة التعليمية وهشاشتها وعشوائيتها، منحتْنا القدرة الكافية على الدراسة (والعمل أيضًا معلمين) تحت الضغط العصبي والنفسي.

علّمتنا حالات الطوارئ والحروب الأهلية معنى الحجر المنزلي دون مرض، ومنحتْنا القدرة على تقبل الجلوس "بين أربع حيطان" وجوهنا في وجوه بعضنا! لا عمل، لا دراسة، وغالبًا لا كهرباء، وأحيانا لا ماء أيضًا… بتنا نعرف كيف يمكننا احتواء بعضنا وأنفسنا.

علّمتنا الحروب أيضًا حتميّة الطوابير، طابور الخبز، طابور الوقود، طابور البنوك، طابور المياه، رغم أن النتيجة غالبًا تكون "خُفّي حُنيْن"! وهذا تحديدًا ما هيأنا لمواجهة فيروس عالمي بهدوء أعصاب، وبرود مبالغ به أحيانًا...

صحيح ألّا قيمة للوقت عندنا، ولكن هذا أيضًا علّمنا التّكيّف أمام الخطط المتغيّرة، والطموحات الملغيّة، والأحلام المنسية. وصحيح أن حياة الإنسان عندنا قد تكون ثمنًا لرغيف خبز، ولكن هذا تحديدًا ما جعلنا نمتنُّ لجمال اللحظات الصغيرة، ونعيشها بعُمق.

نعيش -باختصار- حالة استسلام لاتجاه التيار، استسلام من النوع الذي يدفعك لتحيا على أي حال، وهذا لا يشبه الاستسلام الذي يدفعك للانهيار او الانتحار.

>> لم يعُد مهمًّا

ساعدتْني هذه الأفكار في تخطّي السؤال الوجودي: لِمَ وُلِدتُ ونشأتُ في دولة منكوبة؟ اجتاحتني كطوق نجاة إلى حين، عندما شاهدتُ وثائقيًّا يتحدث عن المهاجرين العرب في لندن، حديثي الهجرة منهم تحديدًا، الفلسطيني واللبناني والعراقي، الذين عاصروا نكبات أوطانهم وخرجوا منها بسبب يأسهم. المُلهم في الوثائقي ما أجمعت عليه شخصياته: تجاربنا في أوطاننا هيأتْنا لمواجهة الجائحة، بل حتى لمساعدة غيرنا في تخطيها!

أعطانا الحرمان ما قد يفتقده مواطن شماليّ عادي (أقول العاديّ): الصبر، المرونة، التشبث بالجمال والفكاهة حتى وسط الخراب، والأهم من كل ذلك، فهمٌ أعمق للحياة والموت. هل كان ينبغي علينا تذوّق الحرمان كي نتعلّم كل ذلك؟

ربما نعم، وربما لا. سيبقى الشك بقاء رغبتنا الشديدة في المُضيّ قُدُمًا حتى النهاية... ولم يعُد مهمًّا ان أعرف ما الحكمة من كوني ليبية.

- كتابة | كوثر الجهمي

- تدقيق | آية أبو سعيدة

March 7, 2022

لماذا ريّان؟

الآن، وبعد تحرير عنقي من الحفرة، وخروجي "سالمةً" على ما أعتقد، ربما يمكنني الكتابة عن بضعة أمور ما فتئت تستفزني طيلة فترة مواكبتي للحدث الذي هزَّ قلوب مئات الآلاف، إن لم نقل الملايين من الناس: سقوط الطفل المغربيّ ريّان في البئر.

لِمَ ريّان تحديدًا؟ أين قلوبكم من أطفال سوريا واليمن؟ والأدهى من ذلك الذي يتساءل من داخل ليبيا: أين قلوبكم ودعواتكم من أطفالكم يا ليبيين، الذين لم يكن أبناء الشرشاري أولهم، ويبدو أنه ليس لهم آخِر!؟

لا ينبغي للمرء أن يبرر تعاطفه، ولا أن ينجرّ وراء ابتزازات عاطفيّة من هذا النوع، فلنفكّر في الأسباب بموضوعيّة تامّة بعيدًا عن العاطفة، إن استطعنا لذلك سبيلًا، وقبل ذلك عليّ أن ألتفت التفاتة صغيرة حانقة مع ضغطة قويّة على أسناني لأولئك الذين يصفون التعاطف مع ريّان بالنّفاق، عودوا إلى المعاجم قبل أن تتفوّهوا بحماقاتكم!

ولنبدأ إذًا:

>> المواكبة.

لعلّ أبرز ما حصد المزيد من التعاطف تجاه هذا الطفل المسكين هو المواكبة والتغطية المستمرّة من قبل بسطاء الناس، الجيران والأهل من سُكّان منطقة "شفشاون"، والنداءات التي وجّهوها لبلادهم منذ يوم الثلاثاء، وما عقب ذلك من تفاعل المجتمع المدني في المغرب، وانطلاقه من هناك إلى بقيّة العالم العربي، ما أجبر وكالات الأنباء واضطرها للمواكبة، لا العكس...

بات -كما نلاحظ جميعًا- لصغار الإعلاميين (عبر منصات التواصل الاجتماعي) منبر، وصاروا هم من يتحكمون دون قصد منهم -أو ربما بقصد- فيما تنشره وسائل الإعلام الكبرى، الإقليمية والعالمية، بصناعة ما بتنا نعرفه بـ"الترند"، وأعتقد أنَّ هذا تحديدًا ما أجبر المغرب على "تحريك الجبل لأجل طفله"، إذ في المغرب آلاف الأطفال والأُسر التي تعاني الفقر والظلم والتهميش، ما يدفع آلاف منهم للـ"حرق"، شأنها شان كلّ الدول في المنطقة المأزومة (منطقتنا)، وليس ثمّة بالملاحظة أيّ نهضة شاملة ترتقي بهذا البلد الجميل إلى المكان الذي يستحقه حقًّا، وشكرًا للفساد…

أعني هنا أنَّ الطفل المغربي شأنه شأن أيِّ طفل في المنطقة، ولو كان عزيزًا على بلده لتوفرت في قريته أبسط أسباب الحياة الكريمة التي لا تجبرهم على حفر بئر ارتوازي يكتشفون لاحقًا أنها بئر معطّلة!

>> الأمل!

على عكس معظم مآسي المنطقة والعالم، فنحن لم نسمع بريان بعد موته، بل سمعنا به حين بدأت عمليات الإنقاذ، وركبنا جميعًا قطارًا يسابق الزمن، شأننا شأن الحفارين وفرق الطوارئ هناك، غير أننا لم نملك إلَّا الدعاء، وفي الوقت الذي تقف فيه منظمات الإغاثة ساترًا بيننا وبين أطفال الخيم السوريين والفلسطينيين واليمنيين -وهلمَّ جرّا-، وخيبات الأمل من تقصيرها من آن لآخر واستغلالها لمحنتهم، وفي الوقت نفسه الذي تُشعرنا هذه المنظمات بالسلام الداخلي والطمأنينة بسبب التبرع بدولارين أو ثلاث، أو بالدعاء ثم متابعة التصفح، في هذا الوقت لم يكن بيننا وبين ريّان إلَّا شاشة! شاشة فقط، تخبرنا أنَّ عليه الصبر ساعة أخرى، فساعة، فثلاث، فأربع، وبتنا نلهث وراء الزمن ونسابقه في آنٍ واحد، لأنَّ ثمّة أمل قريب في إنقاذه، أمل ما فتئ يتمدد، حتى انكمش على ريان وعلينا فجأة.

>> كينونة الشر.

معظم "ترندات" الأطفال تأتي نتيجة شرّ في الطبيعة البشريّة، إما القصف كما حدث في غزة (وقد تابعنا ما حدث وآلمنا تمامًا كما حدث مع ريّان)، أو الموت جوعًا كما حدث في اليمن والصومال، أو الموت بردًا (وما زلتُ أعاني وجعًا سبق وجع ريّان من خيم الموت البيضاء المثلجة) بسبب الحرب والنزوح، أو حتى من الخطف (وما زالت هنا في القلب فجوة كبيرة خلّفتها وحشية قتل أطفال الشرشاري وغيرهم)...

إذًا، معظم ما ذُكر -وبعضه ما زال يحدث- أتانا بسبب شرّ في أنفسنا، في أولادنا أو في أعدائنا على حدٍّ سواء؛ في البشر، وقد بتنا لا نرجوا أو ننتظر خيرًا من الطبيعة البشرية لمن يحارب أو يخطف، ولكن، حين يكون خوفنا من الطبيعة، فهو يأتي في صورة مضببة، خفيّة، مترددة، لا ندري أنخشاها أم نركن إلى رحمتها المستمدة من رحمة الخالق؟ فقررنا بتضامن غير مُعلن أن نركن للرحمة، وننتظرها.

>> درجات التعاطف الإنساني.

يبدو بديهيًّا لكلّ إنسانٍ باقٍ على فطرته الطبيعية، أنَّ التعاطف مع الإنسان والحيوان، مع المظلوم والفقير واليتيم، أمرٌ لا مفرّ منه، ولكننا ندرك كذلك أنَّ للتعاطف مدارج، ولتأثيره نسب متفاوتة في نفوسنا، وهذه حقيقة لا مفرّ من إنكارها، وهذا يتوقف على عوامل أخرى، أهمّها مدى معرفتنا بظروف وشخصيّة المُتعاطَف معه…

ليس من بيننا من لا يحزن لحزن أمّ في "آلاسكا"، إن وُضعتْ في موقف مشابه، ولعلّ من بعض صور هذا التعاطف الدموع والتأثر وحالة الكآبة التي تأتي من فلم، نعلم تمامًا أنه غالبًا ما يكون قصة متخيلة، ولكننا في نفس الوقت ندرك أنَّ الخيال أهون من كثير من الواقع، فننجرّ وراء حرارة الدموع، والأمر يبدو أشدّ، حين يكون الفقد من أسرتك، ثمّ من أقاربك، فجيرانك، فأهل بلدك، فأهل البلد المجاور لك، لذا ليس من المستغرب أن يكون أكثر المتعاطفين في حكاية ريّان هم من العرب وأمازيغ الدول المغاربية، والمسلمين.

إذًا، ليس ثمّة ما يثبت انعدام تعاطفنا مع غير ريّان، خاصّة أطفالنا المخطوفين والمفقودين، وأطفال سوريا واليمن وفلسطين والعراق… أيّها المستفزون!

ليس ثمّة صلة بين ما حدث والنفاق يا أعداء اللغة والمعنى!

ليس ثمّة أي تضحية ضحّاها ريّان ليجمع قلوب العرب! فلو خُيّر أهله بين الاحتفاظ بريّان وجمع العرب على قلب واحد لاختاروا ريّان بالطبع! (أتقرأ قولي هذا يا مذيع تلك القناة؟).

ليس ثمّة ربح حلال يا من كذبتم ونشرتم الشائعات لحصد المزيد من الإعجاب والتفاعل! ونجحتم في ذلك.

ثمّة فقط أسباب اجتمعتْ، وقلوب انفطرتْ، وما زال أمامها المزيد لتنصهر انصهارًا لا علاقة له بالاحتباس الحراريّ، بل بالاحتباس القهريّ والاجتماعيّ والفكريّ، فهذا العالم قاسٍ جدًّا، ونحن نُصرّ على جعله أكثر قسوة علينا وعلى أطفالنا.

لم أتعافَ بعد من مشاهد ريَّان التي نازع فيها الموت، ولهذا سأتوجّه برسالة لكل أب: حين تحفر بئرًا، ثمّ تكتشف أنه بلا فائدة، فلا تتردد بردمه عزيزي. أربع سنوات ترك فيها أبو ريّان بئره لسبب ما دون ردم، ولا أدري إن كان سيجد ما يردم به الحفرة العميقة المهددة بانهيار ما حولها الآن إلى جوار منزله، أو أن من حفر سيتكفل (بعد رحيل الكاميرات) بالردم، بات من الخطورة على الأسرة الإقامة إلى جوار ذلك الجرف، لو كلّف نفسه عناء ردم البئر، فقط لو فعل...

مصدر الصورة>> RT

كتابة>> كوثر الجهمي.

تدقيق>> زينب عكرة.