كوثر الجهمي's Blog, page 3

June 14, 2023

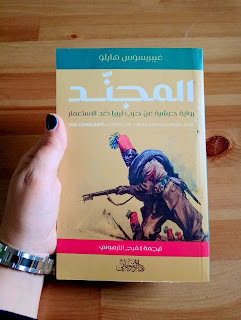

المجنّد

رواية "المجنّد"، للأريتري "غيبريسوس هايلو"، رواية قصيرة novella تقع في 62 صفحة إن استثنينا صفحات المقدمات، موزعة بين أربع فصول، وهي أقرب للقصة، لذا، فهي مكتوبة بلغة مكثفة وبسرد شيق يقفز بك من فصل إلى آخر.

بالطبع، لغة السرد هنا كلاسيكية، فقد كُتِب النص عام 1927، ونشرت أول مرة بلغتها الأم "التغرينية" في 1950، ثم ترجمت لأول مرة على الإطلاق إلى الإنجليزية 2012، وإنه لمن دواعي الفخر أن تكون ترجمة فرج الترهوني لدار الفرجاني إلى العربية، هي الترجمة الثانية لهذا النص البديع.

تروي القصة حكاية توكوابو الحبشي، الذي جُنّد طواعية لدى الجيش الإيطالي، كي يكون أداة لاستعمار بلاد أخرى، كما استُعمرت بلاده.

وتوكوابو ليس شخصية فردية، إذ لا يشعر القارئ بأنه يقرأ حكاية توكوابو فقط، بل حكاية كل المجندين الذين حاربوا الليبيين لأجل مجد روما، لا لمجد بلادهم أو أهاليهم، وهذه بقعة مظلمة في تاريخ أريتريا، تتداخل مع تاريخ بلادنا ويجهلها معظمنا.

القصة مبنية على المفارقات الذكية، فالمستعمَر هنا يقتل مستعمَرًا آخر لأجل نفس المستعمِر الذي يضطهدهما معا، ويراهم أقل منزلة من الكلاب! "المستعمِر الذي من أجل إراحة ضميره يعتاد على رؤية الآخر كحيوان، وبشكل موضوعي يميل إلى تحويل نفسه إلى حيوان".

أنت تلحظ حكم المجندين من البلدان المحتلة على بعضهم بقسوة، بدل أن يحكموا على عدوهم الواحد. ويبدو هذا جليا في استخدام الروائي لصيغة المبني للمجهول حين يتحدث عما يتعرض له المجندون من ظلم، كيف تُرِكوا، وكيف أُرسلوا، كيف لاموا أنفسهم، وما قيل لهم في أرض العطش والرمال الملتهبة، دون أن تتم الإشارة بوضوح في معظم أجزاء الرواية للإيطالي، وهو أسلوب ذكي وفي محله، إذ لم ينبغ لهم أن يلوموا إلا أنفسهم.

"لقد تبين لهم مدى الحمق في مشاركة الآخرين حروبهم دون فائدة لبلدهم."

و"كان الليبيون يشعرون باختلاف عميق في قلوبهم فهم يعرفون أنهم سيقاتلون من أجل بلدهم ، وفي بلادهم".

ولا تخفى أغرب مفارقة، حين تعجب توكوابو من استماتة هؤلاء الليبيين في الدفاع عن هذه الأرض القاحلة، فيما سلم الأريتريون مراعيهم وأرضهم الخصبة دون أدنى مقاومة للإيطالي حسب قوله، وتساءل: كيف ستكون إذا مقاومة هؤلاء العرب لو كانوا يملكون أرضا كالحبشة؟

رواية قصيرة تنتهي في جلسة، ممتعة ودسمة ومثيرة للمشاعر، أنصح بقراءتها

العقيد، يكتب عنه الروائي: شكري الميدي أجي

سنة 2019 نشرت كوثر الجهمي روايتها الأولى عايدون، بدتْ كمن قررت منذ البداية كتابة حكايات لا تجد طريقها، إلا نادراً، إلى الأدب الليبي. غزالة وحسناء وعلي المرابط وسط تعقيد اجتماعي نشأ بسبب حدث مر عليه زمن، ولا أحد له دخل في وقوعه...حدث خلف مشاعر قوية، وأعاد تشكيل مسار العائلة وبدأتْ تواجه واقعاً جديداً. كل ذلك كُتب بلغة عالية الحساسية مع انضباط كأنها تكتب لعمود صحفي. طوال قرائتي لرواية العقيد، لم يغب عن بالي أدب هشام مطر. العودة بدتْ لعنة لجيلين على الأقل من بلادنا، سواء العودة من خارج المكان أو الزمان ثم البحث خلال طبقات من الأسرار عما تم فقدانه. في العقيد كما في أدب هشام مطر تفاصيل "العودة والبحث".باستثناء سنوات قليلة لم تنج بلادنا من الحروب، فهي ساهمتْ في إعادة تشكيلنا وخلقت لنا جانباً مظلماً، نقضي أعمارنا لفهم الأسرار الناتجة عنه، ربما لن نفعل أبداُ. نقرأ في "العقيد" استجوابات آدم المرابط وهو ينبش عميقاً في ذاكرة كل شخص يلتقيه، لفهم ماضٍ لم يعشه، فهو مثلنا يعاني نقصاً مفجعاً في تاريخه الشخصي، لن يتم سده إلا بالروايات. خيوط متشابكة من الأحداث في الحكايات المتأرجحة بين التذكر والنسيان...الكتابة عن أي تفصيل ينسج تأريخاً، سواء اعتمد على أحداث حقيقية أم على مشاعر نتجتْ عن أحداث حقيقة لم تدون بعد. قصصنا إعادة ترميم مضادة لتأثيرات الحروب. تقع العقيد في 208 ص وتنقسم لثمانية فصول: (النهاية–ضد مجهول–أنبياء بلا ثورة–الحب–الحرب–السجن– ثورة بلا أنبياء–البداية) كل عنوان يُمكن أن يكون معبراً عن الرواية ككل، لكن بطريقة ما "العقيد" هي التعبير الأمثل لكل هذه العناوين...فصول تزخر بالوصف الماتع والتحليلات الثاقبة وهناك آراء سياسية تلقيها شخصيات واثقة من نفسها وقصصها حتى إننا نتخيل سير المعارك في الصحاري في شهادة بركة وسقوط المعسكرات وعرض مشاعر الخوف والحب والتيه وحكايات في رسائل أقرب لمونولوجات طويلة، مسجلة أو ملخصة تظهر حساسية آدم المرابط وإدراكه لوضعه أمام نفسيات منهارة وقلقة طوال الوقت، ربما الحديث كان هو العلاج الوحيد.فبعد عشر سنوات على اغتيال والده، يأخذ آدم علي المرابط قراره بالعودة إلى ليبيا لاستكمال كتابه عن والده وضم شهادات أكثر عنه، إلى جوار ما عرفه وسمعه من أمه وجده وبركة "التباوي من الكفرة" رفيق والده في السلاح والسجن والمنفى. الجد وبركة عارضا قرار العودة، التي هي فعل رمزي لاستكمال رحلة الأب...آدم درس القانون لكنه منذ البداية امتلك رغبة في أن يكون كاتباً على أن ينقاد وراء مهنة ثابتة أو يستعد للتغيير القادم لا محالة في ليبيا، بحسب رأي جده، البلاد ستكون مستعدة لاستقبال أمثاله ومنحه مناصب عليا حين يأتي الوقت... بدا آدم مستغرباً من هذه الثقة المفرطة، فاستعجل العودة، لدى أول فرصة وجدها، كان بحاجة لسماع شيء مختلف عن والده، ما بين تونس وليبيا قابل أفراد عائلته الأخرى: زوجة أبيه الأولى وأخته وابن اعمه وأعمامه وبنت عمه حسناء التي تعتقد أنه يستغل قصص عائلتها ليكتب كتابه، بالرغم تشككها غير المفهوم من نوايا علي بسبب جمعه الشهادات لكتابه، لكن علي ينجذب إليها، حتى أخر صفحات الكتاب سنجد أنفسنا أمام قصة مشوقة، كم هائل من المشاعر يعود بها آدم من رحلته. الرواية تبدأ برغبة الأب الملحة في العودة، وتنتهي بتعافي الابن من نتيجة تلك الرغبة.فالمشاعر هي كل ما نمتلك حيال تأثيرات الحروب، وهي تشبه حرباً أخرى مستمرة بلا نهاية، الرواية تحتشد بها: الألفة المفاجئة من احتضان سريع في المطار. القلق والتوجس بسبب عودة شخص من عدم. الغيرة من الضرة البعيدة، الشعور بالغضب من شخص ميت. التعلق الشديد من أم بابنها وتأثير هذا التعلق على الأب والأخ والكنة. الامتنان والوفاء والصداقة. الرواية قاموس لمشاعر شخص يعيد ترتيب نفسه مع كل محيطه. وهو تصرف مختلف عن ما نراه في رواية مثل التابوت لعبدالله الغزال، ففي التابوت منذ الصفحات الأولى نحن أمام مشاعر شخص يُقتاد إلى الحرب، وعلى مدى عشرات الصفحات نتابعه يُلقي نظرة أخيرة على كل شيء. هذا يُشبه مراقبة شخص يودع كل شيء في محيطه، لا بل يودع حتى ذكرياته بينما يتدلى حبل مشنقته أمام ناظريه. مشاهد مأسوية ومشحونة بالمشاعر، نرى بشاعة الحرب حتى قبل سماع دوي أي اطلاقة...كل هذا يتم بمونولوجات طويلة ومليئة بقصص تحرض انسانيتنا الغائبة. محاولة لاستيعاب ما يحدث له. الغاية منها تبدو مختلفة عند كوثر الجهمي، مونولوجات آدم في رسائله ليست إلا تبريرات للوصول إلى الآخر، فالشخصيات مشحونة بالمشاعر وتخشى التحدث، لكنها ترغب في الحديث. الحذر من إحراجهم هو سبيل آدم المرابط لكسب ثقتهم، مهمة تجعله يبدو غريباً بينهم، لكن هذا هو بضبط ما عليه الوضع لدى زيارة أقارب لك من مدينة أخرى، تلك المسافة بينك وبينهم، هي كل ما حافظ عليه آدم.هناك جانب أناني جعلني أقرب إلى الرواية، فالرغبة في قراءتها جاءتني بعد وقت من العزوف، فرأيت بين صفحاتها أو لنقل بين سطورها، عالماً من ردات فعل وتوجس ووحدة ومحاولات للعثور على مسار واضح إلى عالم أرحب، سواء بالأحاديث الطويلة أو بالكتابة عن تلك الأحاديث...رواية تلتزم خطاً واقعياً وتختبر حقيقة معرفتنا. شيء نود حقاً اختباره، لنقيس معرفة الآخرين المشابهة لمعرفتنا لنقول: "حسناً نحن كلنا نتشابه" نفس القصص والشائعات وهذا مريح للغاية، بلادنا مثل أدبنا، تقف على أرضية واحدة.شكري الميدي أجي

سنة 2019 نشرت كوثر الجهمي روايتها الأولى عايدون، بدتْ كمن قررت منذ البداية كتابة حكايات لا تجد طريقها، إلا نادراً، إلى الأدب الليبي. غزالة وحسناء وعلي المرابط وسط تعقيد اجتماعي نشأ بسبب حدث مر عليه زمن، ولا أحد له دخل في وقوعه...حدث خلف مشاعر قوية، وأعاد تشكيل مسار العائلة وبدأتْ تواجه واقعاً جديداً. كل ذلك كُتب بلغة عالية الحساسية مع انضباط كأنها تكتب لعمود صحفي. طوال قرائتي لرواية العقيد، لم يغب عن بالي أدب هشام مطر. العودة بدتْ لعنة لجيلين على الأقل من بلادنا، سواء العودة من خارج المكان أو الزمان ثم البحث خلال طبقات من الأسرار عما تم فقدانه. في العقيد كما في أدب هشام مطر تفاصيل "العودة والبحث".باستثناء سنوات قليلة لم تنج بلادنا من الحروب، فهي ساهمتْ في إعادة تشكيلنا وخلقت لنا جانباً مظلماً، نقضي أعمارنا لفهم الأسرار الناتجة عنه، ربما لن نفعل أبداُ. نقرأ في "العقيد" استجوابات آدم المرابط وهو ينبش عميقاً في ذاكرة كل شخص يلتقيه، لفهم ماضٍ لم يعشه، فهو مثلنا يعاني نقصاً مفجعاً في تاريخه الشخصي، لن يتم سده إلا بالروايات. خيوط متشابكة من الأحداث في الحكايات المتأرجحة بين التذكر والنسيان...الكتابة عن أي تفصيل ينسج تأريخاً، سواء اعتمد على أحداث حقيقية أم على مشاعر نتجتْ عن أحداث حقيقة لم تدون بعد. قصصنا إعادة ترميم مضادة لتأثيرات الحروب. تقع العقيد في 208 ص وتنقسم لثمانية فصول: (النهاية–ضد مجهول–أنبياء بلا ثورة–الحب–الحرب–السجن– ثورة بلا أنبياء–البداية) كل عنوان يُمكن أن يكون معبراً عن الرواية ككل، لكن بطريقة ما "العقيد" هي التعبير الأمثل لكل هذه العناوين...فصول تزخر بالوصف الماتع والتحليلات الثاقبة وهناك آراء سياسية تلقيها شخصيات واثقة من نفسها وقصصها حتى إننا نتخيل سير المعارك في الصحاري في شهادة بركة وسقوط المعسكرات وعرض مشاعر الخوف والحب والتيه وحكايات في رسائل أقرب لمونولوجات طويلة، مسجلة أو ملخصة تظهر حساسية آدم المرابط وإدراكه لوضعه أمام نفسيات منهارة وقلقة طوال الوقت، ربما الحديث كان هو العلاج الوحيد.فبعد عشر سنوات على اغتيال والده، يأخذ آدم علي المرابط قراره بالعودة إلى ليبيا لاستكمال كتابه عن والده وضم شهادات أكثر عنه، إلى جوار ما عرفه وسمعه من أمه وجده وبركة "التباوي من الكفرة" رفيق والده في السلاح والسجن والمنفى. الجد وبركة عارضا قرار العودة، التي هي فعل رمزي لاستكمال رحلة الأب...آدم درس القانون لكنه منذ البداية امتلك رغبة في أن يكون كاتباً على أن ينقاد وراء مهنة ثابتة أو يستعد للتغيير القادم لا محالة في ليبيا، بحسب رأي جده، البلاد ستكون مستعدة لاستقبال أمثاله ومنحه مناصب عليا حين يأتي الوقت... بدا آدم مستغرباً من هذه الثقة المفرطة، فاستعجل العودة، لدى أول فرصة وجدها، كان بحاجة لسماع شيء مختلف عن والده، ما بين تونس وليبيا قابل أفراد عائلته الأخرى: زوجة أبيه الأولى وأخته وابن اعمه وأعمامه وبنت عمه حسناء التي تعتقد أنه يستغل قصص عائلتها ليكتب كتابه، بالرغم تشككها غير المفهوم من نوايا علي بسبب جمعه الشهادات لكتابه، لكن علي ينجذب إليها، حتى أخر صفحات الكتاب سنجد أنفسنا أمام قصة مشوقة، كم هائل من المشاعر يعود بها آدم من رحلته. الرواية تبدأ برغبة الأب الملحة في العودة، وتنتهي بتعافي الابن من نتيجة تلك الرغبة.فالمشاعر هي كل ما نمتلك حيال تأثيرات الحروب، وهي تشبه حرباً أخرى مستمرة بلا نهاية، الرواية تحتشد بها: الألفة المفاجئة من احتضان سريع في المطار. القلق والتوجس بسبب عودة شخص من عدم. الغيرة من الضرة البعيدة، الشعور بالغضب من شخص ميت. التعلق الشديد من أم بابنها وتأثير هذا التعلق على الأب والأخ والكنة. الامتنان والوفاء والصداقة. الرواية قاموس لمشاعر شخص يعيد ترتيب نفسه مع كل محيطه. وهو تصرف مختلف عن ما نراه في رواية مثل التابوت لعبدالله الغزال، ففي التابوت منذ الصفحات الأولى نحن أمام مشاعر شخص يُقتاد إلى الحرب، وعلى مدى عشرات الصفحات نتابعه يُلقي نظرة أخيرة على كل شيء. هذا يُشبه مراقبة شخص يودع كل شيء في محيطه، لا بل يودع حتى ذكرياته بينما يتدلى حبل مشنقته أمام ناظريه. مشاهد مأسوية ومشحونة بالمشاعر، نرى بشاعة الحرب حتى قبل سماع دوي أي اطلاقة...كل هذا يتم بمونولوجات طويلة ومليئة بقصص تحرض انسانيتنا الغائبة. محاولة لاستيعاب ما يحدث له. الغاية منها تبدو مختلفة عند كوثر الجهمي، مونولوجات آدم في رسائله ليست إلا تبريرات للوصول إلى الآخر، فالشخصيات مشحونة بالمشاعر وتخشى التحدث، لكنها ترغب في الحديث. الحذر من إحراجهم هو سبيل آدم المرابط لكسب ثقتهم، مهمة تجعله يبدو غريباً بينهم، لكن هذا هو بضبط ما عليه الوضع لدى زيارة أقارب لك من مدينة أخرى، تلك المسافة بينك وبينهم، هي كل ما حافظ عليه آدم.هناك جانب أناني جعلني أقرب إلى الرواية، فالرغبة في قراءتها جاءتني بعد وقت من العزوف، فرأيت بين صفحاتها أو لنقل بين سطورها، عالماً من ردات فعل وتوجس ووحدة ومحاولات للعثور على مسار واضح إلى عالم أرحب، سواء بالأحاديث الطويلة أو بالكتابة عن تلك الأحاديث...رواية تلتزم خطاً واقعياً وتختبر حقيقة معرفتنا. شيء نود حقاً اختباره، لنقيس معرفة الآخرين المشابهة لمعرفتنا لنقول: "حسناً نحن كلنا نتشابه" نفس القصص والشائعات وهذا مريح للغاية، بلادنا مثل أدبنا، تقف على أرضية واحدة.شكري الميدي أجي

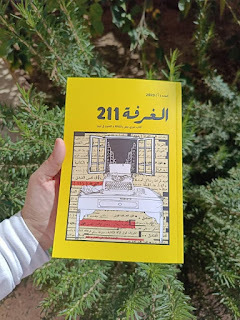

"رزق حكومة"، في الغرفة 211

[لا أذكر متى وُلِدْتُ تحديدًا، وكيف استقرّ بي الحال متنقّلا بين قاعة وأخرى، حسب العجز والحاجة إليّ، غير أني أذكر جيّدًا أوّل ما حُفِر على صفحة وجهي:

A + O = Hوعرفتُ أن هذه اسمها معادلة الحُبّ، ولفترة غير بسيطة اعتقدتُ أن ناتج المعادلة H هو الحرف الأول من كلمة "حُبّ"، فهو سيُنطق "هُبّ" بطبيعة الحال واللسان، ولكنّ ضحكات ساخرة في وجوه تأمّلتني، أخبرتني أن الحب بالإنجليزية LOVE وليس HOB !! لا يمكن لومي على أي حال.]فقرة من قصة قصيرة كتبتُها، عنوانها "رزق حكومة"، وتشرفت بنشرها في أول عدد يصدر من مطبوعة "الغرفة 211".المطبوعة صادرة عن مؤسسة آريتي للثقافة والفنون Arete Foundation for Arts and Culture ، ويرأس تحريرها أستاذي العزيز خالد المطاوع. تضمّ المطبوعة نصوصا متنوعة، بين القصة والشعر والترجمة والقراءات التحليلية والنقدية، لكتّاب بارزين شرفني ضمّ اسمي لأسمائهم. متوفرة لدى فروع مكتبة الفرجاني ومكتبة دار الفكر.كتارا وقائمة الستين

"السلام عليكم، مرحبا بكم، أنا كوثر الجهميوهذا بودكاست الحكواتية اللي يفترض إنه يقدم محتوى عن الكتابة، والعملية الإبداعيةوعن الأدب.

من كم يوم، تحديدا في 7 يونيو، أُعلن عنقوائم طويلة مرشحة للفوز بجائزة كتارا للروايات العربية، ورغم إن مسابقة كتارابدأت من 2014 لكن أول مرة تصير حولها ضجة بحيث يُثار من جديد وبصوت أعلى الجدلالدائم بخصوص جدوى الجوائز الأدبية، وفي ناس تسمع لأول مرة بكتارا، قبل ما نتكلممعاكم عن رأيي بخصوص هذه القوائم خلونا نتعرفوا على المسابقة وقوائمها وجوائزها."

كتارا وقوائم الستين، موضوع الحلقة الرابعة من بودكاست الحكواتية، للاستماع الضغط على الرابط:

https://anchor.fm/kawther-jahmi/episodes/04-e25kels

______________________________

November 4, 2022

العقيد.. يرى النور أخيرًا

صدرت في القاهرة، عن دار الفرجاني، رواية العقيد، 1 نوفمبر 2022

بعد 21 عاما على مقتل العقيد علي المرابط، يقرر ابنه آدم الذي لايعرفه، ويعتقد بأن والده قتل على أيادي الأمن الخارجي الليبي في الولايات المتحدة الأمريكية، يقرر أن يتعرف على أخته غير الشقيقة التي سمع بها واكتشف لتوه وسيلة للتواصل معها، فينطلق إلى تونس حيث تقيم اخته مع والدتها ريثما يُسمح لهما بالعودة، عازمًا على زيارة ليببا بعد تونس للتعرف على أعمامه، يجد أخيرًا فكرة الكتاب الذي يتمنى أن يكتبه ويحقق به اسمًا أدبيا، يقرر أن يكون كتابه سيرة غير ذاتية لحياة والده، قبل حرب تشاد، وخلالها عن طريق صديقه بركة، وبعدها، حتى مقتله.

تسرد الرواية حياة علي المرابط بشهادات العائلة، ويتردد آدم حيال نشر الكتاب ام وأده.رابط الكتاب على موقع Goodreads:https://www.goodreads.com/book/show/6...

October 10, 2022

خلود الفلاح: كوثر الجهمي روائية ليبية تعيد كتابة تاريخ بلادها من خلال زوايا مهمشة.

خلود الفلاح كتبت:

كوثر الجهمي: الأقلام الليبية الشابة تحمل حلما وطموحات كبيرة

روائية ليبية تعيد كتابة تاريخ بلادها من خلال زوايا مهمشة.

العرب اللندنية، الاثنين 2022/09/19

الروائي يكذب ليقول الحقيقة

يوجد الكثير من الأقلام الشابة في ليبيا والتي تكتب أدبا مختلفا، وأحدها توج مؤخرا بالبوكر العربية بأهم جائزة روائية في العالم العربي، لكن هذه الأجيال الشابة تواجه الكثير من التحديات، وهو ما يجعل مهمة الكتابة بحرية وجرأة أمرا صعبا. “العرب” كان لها هذا الحوار مع الروائية الليبية كوثر الجهمي حول عملها الروائي وتفاصيل أخرى حول الكتابة والثقافة في ليبيا.

كوثر الجهمي روائية وقاصة ليبية فازت روايتها الأولى “عايدون” بجائزة مي غصوب للرواية في دورتها الأولى 2019. والرواية مزيج من الواقعية والفانتازيا، تعالج مشكلة إنسانية من الواقع الليبي وهي “عايدون المهجر”، وما ينالهم من نظرة عنصرية.

وربما أثر عملها ككاتبة ومحرّرة في منصة “فاصلة” للكتّاب الليبيين في ما تكتبه من أدب، إذ لها نظرة خاصة دقيقة وراصدة للقضايا من زوايا مختلفة.

استنطاق الماضي

الرواية تعتبر كذبة صغيرة تقدم حقيقة الإنسان الكبيرة، حقيقة المجتمع وموروثه الفكري والخلطة السحرية التي شكلته

عن أكثر كتبها قربا لها، تقول بلهجة ليبية “كلّها ربيت عليها كبد”، دون استثناء، وهي ثلاثة حتى الآن، والرابع تحت التعديل.

في هذا الحوار تتحدث عن روايتها” العقيد”، الصادرة حديثا عن دار الفرجاني، وتكشف لنا تفاصيل عن بطلها علي المرابط، المعارض الليبي وأحد أسرى حرب تشاد، الذي اغتيل في أميركا. ليقرر ابنه الأميركي زيارة ليبيا بعد الثورة للتقصي في مقتل والده فيتعرف أثناء ذلك على عائلة عمه للمرة الأولى، وأيضاً على زوجة والده الأولى قبل حرب تشاد (غزالة الكريتلي) وعلى أخته غير الشقيقة (حسناء).

في روايتها “العقيد” تستدعي الجهمي جزءا من تاريخ ليبيا في فترة الثمانينات وما رافق ذلك التاريخ من صراعات وتحوّلات. وهنا نسألها، كيف عاشت كتابة هذا العمل؟ وكيف جمعت المادة التي استندت عليها في صياغة النص؟ فتقول “تصعب الكتابة عن الأحداث الجدلية متعددة الأوجه، وليبيا السبعينات والثمانينات شهدت تحولات خطيرة في عقلية المواطن الليبي البسيط، الذي يؤمن بمبادئ لا جدال فيها كالحرية والسيادة والاستقلال والعدالة الاجتماعية وغيرها. ولكنه يكتشف بمرور الوقت ومع توالي الخيبات أن البديهيات أيضا تملك عدة أوجه حسب زاوية مقعد الناظر إليها”.

وتلفت الجهمي إلى أنها حاولت جاهدة ألا تتبنى وجهة نظر أحادية، فاستمعت إلى شهادات معاصرين، سواء معارف مقربين أو من الوثائقيات والفيديوهات المنتشرة في الفضاء الرقمي، واعتمدت بالطبع على بعض الكتب التي تناولت الحديث عن حرب تشاد، هناك كتب تقر بمشروعية هذه الحرب، وأخرى معارضة لها، وكتب من نوع ثالث تقف على الحياد ربما لأن الكاتب غير عربي. مضيفة “هذا الكتاب قد يستفز جميع التوجهات السياسية والوطنية في بلادنا، ولكن العزاء هنا أنه لا ينحاز إلى أحد، فهذا الكتاب يشبهني، هو محاولة للفهم”.

في الرواية هناك العقيد المعارض علي المرابط، حرب تشاد، وادي الدوم، آدم المرابط. الرواية تسلط الضوء على الجوانب الخفية من ذلك التاريخ. وهنا توضح الكاتبة “ليست جوانب خفية، ولكنها مهملة، نعرفها ونتجاهلها، أو ربما مقدار اهتمامنا بها ينحصر في الكيفية التي نريد توظيفها بها”.

وتتابع “الرواية تقدم لأبناء الجيل المولود بعد حرب تشاد: لِمَ كانت هذه الحرب، وكيف انتهت، وما الذي فعلته بالذين أُقحموا فيها. هكذا بتجرد وبوجهات نظر متعددة. هذا الجيل يفكر بشكل مستقل وفق ما رأيت، وهو على خلاف جيلنا، يكره أن يلقمه أحدهم فكرة ما بالملعقة، جيل يسأل وينتقد، نحن نتذمر لأنهم كذلك، ولكن هذه العقلية في اعتقادي هي ما ستحملنا نحو التغيير الحقيقي، التغيير الجذري الذي ظننا - أو ظن كثير منا - أنه لا يأتي إلا بانتفاضة الشارع. آدم المرابط؛ الراوي الرئيسي في هذا العمل ينتمي إلى هذا الجيل”.

تؤمن كوثر الجهمي بأن الفن الروائي يتمثل فيما معناه أن الروائي يكذب ليقول الحقيقة، أي أن الرواية كذبة صغيرة تقدم حقيقة الإنسان الكبيرة، حقيقة المجتمع وموروثه الفكري والخلطة السحرية التي شكلته. تركز الرواية على زاوية بعينها، وهي بهذا لا تقول هذا هو مجتمعنا، ولكنها تقول انظروا، هذا ركن مظلم علينا التعرف عليه عن قرب.

تقول صاحبة كتاب “حي القطط السمان” حول مواصفات القارئ المثالي “لا يمكنني الجزم. لا يمكن حتى ادّعاء اقتنائي مسطرة قياس تكشف القارئ المثالي من الرديء إن صح التعبير. ولكني أعتقد بأن القراءة تمنح القارئ بقدر ما يعطيها من وقت وذهن وقلب متفتحين. وهذا لا يمكننا قياسه بعدد الكتب، هذا أمر بين القارئ وكتابه، وحده يعرف كم منح هذا الكتاب أو ذاك، وهل أعطاه الفرصة التي يستحقها بالفهم والتفكير والنقد والتحليل؟ أم أن شغله الشاغل اقتصر على إنهائه لضمه إلى قائمة المقروء. وهل قرأ الكتاب بدافع الفضول والاكتشاف أم بدافع مواكبة لموضة ما. لا أحد هنا إلا قلب القارئ، يعرف ما يجري بينه وبين الكتاب”.

وتبين الجهمي، أن الأقلام الليبية الشابة تحمل حلما وطموحات كبيرة، والأهم من ذلك أنها تناضل كي تنتصر للكلمة في زمن أصبح فيه الإمساك بالسلاح أسهل من التمسك بالكلمة. وحجم المعرفة لا يقترن بالضرورة بصلاح الأخلاق أو سلامة الفكر. ينبغي أن تأخذنا المعرفة نحو الفهم الأعمق، وأن يقودنا هذا نحو السلام. أدعو المثقفين للنظر دوما باتجاه المستقبل والدعوة إلى ذلك، إما باستنطاق الماضي والحاضر وإطلاق صفارات الإنذار، أو – على الأقل – بنبذ تعميق الفجوات ورفض الخوض في الوحول.

المجتمع والفن والمرأة

قلم شاب يكتب بحرية وجرأة

في روايتها “عايدون” طرحت الكاتبة قضية محلية وهي عايدون المهجر. وهو اللقب الذي رافق عائلة الجد الأكبر مصطفى الكريتلي الذي هرب إلى سوريا أيام الاحتلال الإيطالي، ثم عودة العائلة إلى ليبيا بعد سنوات. هنا يمكن القول إن الرواية هي أفضل طريقة لفهم ما يحدث في المجتمعات المختلفة، ونسألها هل الرواية قادرة على كسر الحواجز؟

تجيبنا الجهمي “قد نكون طوباويين إن اعتبرنا أن الرواية وحدها تكسر الحواجز، ولكنها قد تكون - كما ذكرتِ- طريقة مثلى للفهم. أعتقد أن أفضل مسلك لعلاج مشاكل المجتمع وثغراته هو كشفها في قالب فني، أدبي بشكل خاص، قد يكون في شكل رواية. ولا أظنّ أن الرواية العربية تعجّ بمشاكل المجتمعات الشرقية عبثا، فهي صرخة احتجاج لم تجد وسيلة أكثر أمنا من الرواية كي تصل إلى أحدهم. أي أحد، المهم أن تصل”.

وترفض الجهمي أن تصنف أعمالها على أنها روايات تاريخية، وتلفت إلى أنها حين كتبت عن العايدون أو عن حرب تشاد كانت مهتمة بأصل المشكلة وبحيثياتها وبما آلت إليه الأمور بعدها، وهذا حتّم عليها الغوص في كتب التاريخ ووثائقياته لتقديم صورة موضوعية لقضية ما في قالب أدبي يمتع القارئ ويحكي له ربما عن زوايا لا يعرفها أو لا يفهمها عن تاريخ ليبيا المعاصر.

الأقلام الليبية الشابة تحمل حلما وطموحات كبيرة، والأهم من ذلك أنها تناضل كي تنتصر للكلمة في زمن أصبح فيه الإمساك بالسلاح أسهل من التمسك بالكلمة

وتستطرد “أحب الفهم والتحليل، سواء على نطاق اجتماعي أو تاريخي، أو حتى ذاتي، لهذا كتبت، بالكتابة تتضح لي الحكايا أكثر، أكتشف أثناء كتابة النص وشخصيات رواياتي أكثر، وتأخذ الأحداث شكلا غير الذي خططت له، لا أقصد الحبكة في حد ذاتها، بل الدوافع وردود الأفعال، لذا فإن إلمامي بالقالب الزمني للفترة التي تدور خلالها أحداث القصة تشكل غالبًا عمودا فقريا لا يمكنني تجاهله، فالزمن هو ما يصنع الشخصيات ويصنع لها دوافع وتبريرات، وإن تجاهلت الأحداث التاريخية فقد يؤثر هذا في مصداقية العمل، أعني من حيث الإقناع”.

غزالة وحسناء، نساء قوّيات لعبن دورًا في تحريك الأحداث في رواية “عايدون”، نسأل الكاتبة إلى أي مدى المرأة حاضرة في مواقع صناعة القرار في ليبيا؟ لتوضح “سيثور الرجال إن قلت: نعم. سيعتقدون أني نسوية متطرفة، ويأتون بالشهادات والأدلة التي تثبت فساد أمنيتي. أعتقد أن المرأة تجنح إلى السلم وتميل إلى النظام أكثر بحكم ما تربت عليه، كونها المسؤولة دائما عن نظام أسرتها وحل مشكلاتها، أو على الأقل هذا اعتقادي حتى يثبت العكس، أرجو أن نجرب إقحام النخبة الواعية من نسائنا في صناعة القرار، ولا أعني هنا طبعا صناعة القرار في المنصات التي تُمنح لها مجاملة كما نرى في توزيع الحقائب الوزارية، بل أعني مستوى يسمح لها بالمشاركة في رسم مصير هذا البلد، شرط ألا تقع تحت سلطة التخويف أو التهديد من أي طرف”.

وترى كوثر الجهمي، أنه من الضروري ترك الفرصة للقارئ لمعرفة مواطن الإسقاطات في أعمالها الروائية، باعتبار أن القراءة لعبة متعددة الأوجه. قد تكون هناك إشارات إلى الحرب أو إلى التغيرات التي بدلت وجه العاصمة، وقد تكون إشارة إلى الاغتراب، أو الإقصاء، أو غير ذلك. لا تحب إفساد اللعبة على القارئ. فليكتشف وليشبه ويتخيل بقدر ما يحلو له.

October 9, 2022

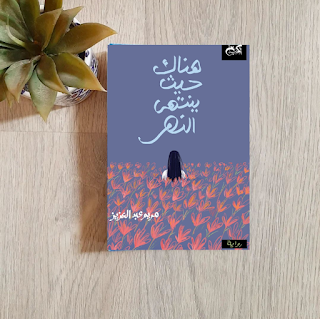

هناك حيث ينتهي النهر: البحر بطل هذه الرواية

يبدو عنوان الرواية للوهلة الأولى جملة تامّة، ولكن قراءة النص ستضيف إليها ما خفي على الغلاف، فهناك حيث ينتهي النهر يبدأ البحر، وقد يبدأ عنده حب جديد، أو موت جديد، أو بعض من هذا وكثير من ذاك؛ المهمّ أن البحر هو بطل هذه الرواية، وإن ووري في عنوانها خلف النهر.

سلمى البنت القاهريّة التي يتبعها سوء البخت، والتي خرجت لتوها من قصة حب حطمت قلبها، سلمى التي لا تعرف ما تفعل دون أن تمسك برأسها، ولا تعرف أين دُفن أباها رغم أنها حضرت جنازته، تقرر البحث عن قبره في "رشيد"، مدينة صغيرة أقرب للقرية، تقع على دلتا النيل. تواجه سلمى البحر ولا تعرف، أعليها أن تصادقه أم تعاديه؟

في إطار هذه الحبكة تأخذنا الروائية مريم عبد العزيز لنعاين عن قرب وجهًا آخر للبحر، وجهًا يناقض صورته النمطية الشاعرية، الوجه الذي تطفو فوقه جثث اليائسين في محاولاتهم الأخيرة للخروج عن دائرة بؤسهم. فتكتشف سلمى في مقارنة تحمل مفارقة حزينة أن: "الأرض هنا تضيق بمن عليها، بينما يتّسع البحر للجميع". وينتقل السرد بسلاسة بين الأصوات ووجهات النظر، من لسان الراوي العليم إلى صوت سلمى ثم حامد.

وفي أثناء رحلة البحث عن أبيها تتغير سلمى، وتخطو خطواتها الجديدة باندفاع نحو مجتمع جديد، بيئة جديدة، وحب جديد، رغم أن الحب قد يعدّ ترفًا في مواجهة الموت، ولكنه يقاوم، ربما هذا هو سبب وجوده من الأساس؛ المقاومة.

صحيح أن الرواية تعرض أزمة الهجرة غير الشرعية في قالب دراميّ واقعيّ، ولكنها تعرج وإن بصورة رمزية أو مبهمة على مثلث سلطوي: سلطة الدولة، سلطة الرجل الشرقيّ، سلطة الحبّ، فتتماهى هذه السلطات مع كل ما عداها من تعاسة إنسانية.

وتساءلتُ أثناء قراءتي: في بحثها عن قبر أبيها، هل كانت سلمى تبحث عن الحب؟ وهل بحث أم بطة عن جثة عماد هو بحث عن حب آخر مفقود؟ وبحث جميلة عن جثة تؤكد لها موت حسين كذلك.

ثمة عدّة أمور أعجبتني في النص، أذكر منها:

نجحتْ الكاتبة في إثارة الأسئلة منذ الفصل الأول، وهي لا تكاد تجيب عن سؤال إلا لتطرح غيره، وبهكذا يجد القارئ نفسه منجرًّا وراء فضوله، وهذا أحد أهم مقومات نجاح العمل الروائي

الملامح السلوكيّة للشخصيّات واضحة ومميّزة، إذ تتحدث كل منها وتتصرف بناء على خلفيتها الثقافية وتاريخها.

التبدل اللطيف في اللهجات المحلّيّة.

التغيرات التي طرأت على شخصية البطلة وباقي الشخصيات: جميلة، مصطفى، أم بطة، وحامد بالطبع

عكّر عليّ بعض قراءتي تكرار الوصف الشاعري في بعض الفصول، ولكنه أمر عاديّ تقبّلته إذ أني أتورط فيه أحيانا، وما يميّز الروايات الأولى ازدحامها بالقضايا التي يرغب الكاتب في طرحها، إنما في قالب شعريّ، إذ يبدو وكأن الوقت والمقام يضيقان به فيقرر أن يتحدث عن كلّ شيء بمشاعره وأحاسيسه المطلقة، غير أن قوة الفصول الأخيرة وتأثري بها منح الرواية 5 نجوم بجدارة (وسامحك الله يا مريم على ما فعلتِ بي).

مريم عبد العزيزقلمٌ يعد القارئ ويرتفع بتطلعاته، وأنوي تكرار تجربتي معها بكل تأكيد.

هناك حيث ينتهي النهر

هناك حيث ينتهي النهر يبدأ البحر، قد يبدأ عنده حب جديد، أو موت جديد، أو بعض من هذا وكثير من ذاك؛ المهمّ أن البحر هو بطل هذه الرواية، وإن ووري في عنوانها خلف النهر.

سلمى البنت القاهريّة التي يتبعها سوء البخت، والتي خرجت لتوها من قصة حب حطمت قلبها، سلمى التي لا تعرف ما تفعل دون أن تمسك برأسها، ولا تعرف أين دُفن أباها رغم أنها حضرت جنازته، تقرر البحث عن قبره في "رشيد"، مدينة صغيرة أقرب للقرية، تقع على دلتا النيل. تواجه سلمى البحر ولا تعرف، أعليها أن تصادقه أم تعاديه؟

في إطار هذه الحبكة تأخذنا الروائية مريم عبد العزيز لنعاين عن قرب وجهًا آخر للبحر، وجهًا يناقض صورته النمطية الشاعرية، الوجه الذي تطفو فوقه جثث اليائسين في محاولاتهم الأخيرة للخروج عن دائرة بؤسهم. فتكتشف سلمى في مقارنة تحمل مفارقة حزينة أن: "الأرض هنا تضيق بمن عليها، بينما يتّسع البحر للجميع".

وفي أثناء رحلة البحث عن أبيها تتغير سلمى، وتخطو خطواتها الجديدة باندفاع نحو مجتمع جديد، بيئة جديدة، وحب جديد، رغم أن الحب قد يعدّ ترفًا في مواجهة الموت، ولكنه يقاوم، ربما هذا هو سبب وجوده من الأساس؛ المقاومة.

صحيح أن الرواية تعرض أزمة الهجرة غير الشرعية في قالب دراميّ واقعيّ، ولكنها تعرج وإن بصورة رمزية أو مبهمة على مثلث سلطوي: سلطة الدولة، سلطة الرجل الشرقيّ، سلطة الحبّ، فتتماهى هذه السلطات مع كل ما عداها من تعاسة إنسانية.

وتساءلتُ أثناء قراءتي: في بحثها عن قبر أبيها، هل كانت سلمى تبحث عن الحب؟

ثمة عدّة أمور أعجبتني في النص، أذكر منها:

نجحتْ الكاتبة في إثارة الأسئلة منذ الفصل الأول، وهي لا تكاد تجيب عن سؤال إلا لتطرح غيره، وبهكذا يجد القارئ نفسه منجرًّا وراء فضوله، وهذا أحد أهم مقومات نجاح العمل الروائي

الملامح السلوكيّة للشخصيّات واضحة ومميّزة، إذ تتحدث كل منها وتتصرف بناء على خلفيتها الثقافية وتاريخها.

التبدل اللطيف في اللهجات المحلّيّة.

التغيرات التي طرأت على شخصية البطلة وباقي الشخصيات: جميلة، مصطفى، أم بطة، وحامد بالطبع

عكّر عليّ بعض قراءتي هو تكرار الوصف الشاعري في بعض الفصول، فما يميّز الروايات الأولى ازدحامها بالقضايا التي يرغب الكاتب في طرحها، إنما في قالب شعريّ، إذ يبدو وكأن الوقت والمقام يضيقان به فيقرر أن يتحدث عن كلّ شيء بمشاعره وأحاسيسه المطلقة، غير أن قوة الفصول الأخيرة وتأثري بها منح الرواية 5 نجوم بجدارة (وسامحك الله يا مريم على ما فعلتِ بي).

مريم عبد العزيزقلمٌ يعد القارئ ويرتفع بتطلعاته، وأنوي تكرار تجربتي معها بكل تأكيد.

October 8, 2022

October 5, 2022

على قدّ أحلامك، مدّ رجليك

طلب البرغوث الأب مرة من ابنه أن يقفز على قدّه، بضعة بوصات في البرطمان الذي احتُجز فيه الأبوان منذ زمن، ورغم أن غطاء البرطمان لم يعد مقفلًا فوق رؤوسهم، إلا أنهم اعتادوا القفز داخل نطاقه، داخل ذاك النموذج، لاعتقادهم بأن الغطاء مازال موجودًا، وبأنه سيضرب رؤوسهم حال قفزهم عاليًا، حال قفزهم للارتفاع الذي ينبغي للبراغيث أن تقفزه، وفق طبيعتهم التي خُلقوا عليها؛ لكن لا، علمتهم التجربة ألا يقفزوا عاليًا، وألا يحلموا بأبعد من حدود البرطمان، وهذا ما ورّثوه لأبنائهم.

في بعض الثقافات العربية، ثمة مثل شائع يقول: "على قدّ لحافك مدّ رجليك"، في تحريض على تحديد الأحلام والطموحات، وعدم النظر إلى أبعد من موطئ القدمين، هذا ما يُدعى بالحدود، وهذا ما ينبغي إعادة النظر والتفكير فيه.

أن تحاصر أحلامك وأفكارك بالحدود يعني أن تحاصر نفسك، بأفكار ومعتقدات عن حياتك والعالم، إن الحدود التي نصنعها في عقولنا مخادعة، وهي تعيش في زوايا مظلمة من عقولنا، وتمنح أذهاننا شعورًا بالراحة يجعلها تتمسك بها أكثر، وتعطينا نموذجًا جاهزًا لنعيش فيه.

ولكن من يصنع لنا هذا النموذج؟

إنها الأسرة، والوسط المحيط، المعلمة ومدير العمل، الزملاء وشريك الحياة في أحيان كثيرة، ونتيجة للخوف أو حسن النية، فهم من يرسم بإصبعه هذه الحدود ويصنعون لنا نماذج جاهزة ينبغي ألا نخرج منها، كي نعيش مرتاحين، ونحن بدورنا نفعل ذلك لمن نحبّ.

كيف يتشكّل؟

لا يحدث ذلك بين ليلة وضحاها، بل يبدأ منذ مرحلة الطفولة، يحافظ عليها ويحميها الأهل الذين يحبوننا، ثمّ تتطوّر المخاوف والهواجس بهدف حمايتنا من خيبات الأمل، وحين يحاول المرء دفع نفسه للخروج من تلك المنطقة الآمنة (الخروج من البرطمان) فإنه سيجد نفسه في مواجهة الشك الذاتي والشعور بالعار، ولكنه فقط بعد الخروج من تلك المنطقة الحدودية سيدرك أنه كان في سجن فرضه على نفسه لوقت طويل.

فإذا شعرت يومًا بعدم اليقين بشأن المسار الذي يجب أن تسلكه، وخفت من اتخاذ القرار الخاطئ، وعلقت في حياة لا تمنحك السعادة، فأنت على الأرجح مقيّد بأفكارك.

هذه الأفكار تشبه إلى حدّ كبير ما يحدث حين نطمح لاختيار تخصص دراسيّ أو عمليّ يخالف السائد في المجتمع، إما لنظرة نمطية خاطئة، أو سوء فهم. نحن هنا لا نتحدث عن أحلام غير واقعيّة (رغم أن هذه أيضًا تخضع لنسبية الزمان والمكان).

كيف نقفز خارج البرطمان إذًا؟

دماغنا يعمل باستمرار وفي حلقة مستمرة كآلة ردّ فعل، ردود أفعال مستمرة تجاه البيئة المحيطة، أسرتنا وأصدقاؤنا، مساحة العمل والدراسة.. إلخ، لا يمكننا ردع دماغنا من تكوين أفكاره بناء على ما يجري حوله، ولكن الخبر الجيّد؛ أنه بإمكاننا وحدنا التحكم في آلية ردّ الفعل هذا وكيفيّته. يتطلب الأمر بعض الشجاعة، وبعض الثقة في الذات وإمكانياتها، يتطلب أيضًا التغلب على الخوف من الفشل فهو يُشلّ قدراتنا ويعزّز تلك الحدود. العناد وبذل مجهودات أكبر، الاعتماد على النفس وتحدي الذات، هي مفاتيح الخروج، وهي مفاتيح خلق قصتنا الخاصّة بنا وتكوين معتقداتنا وأفكارنا الجديدة.

ربّما لا يأخذنا هذا تمامًا إلى الهدف المرجوّ، ولكنه بكلّ تأكيد سيحملنا إلى فضاءات جديدة ومستويات أعلى، قد تكون أفضل لنا وأنسب مما كنا نطمح إليه.

شيءٌ آخر؛ "لا تقبل قواعد زمنك"،كما قال نيل ستراوس أحد أهم صحفيي وكتاب نيويورك تايمز وأكثرهم مبيعًا. أثناء حديثه مع صديقه الملياردير، علق نيل ستراوس بأنه يرغب في كتابة كتاب عن الطريقة التي يعمل بها عقل صديقه. كان مهتمًا بمعرفة كيف يختلف عقل الملياردير عن غيره، فجاءه الرد من صديقه: "أكبر خطأ يمكن أن ترتكبه هو قبول أعراف زمنك". عندما لا تقبل بالمعايير، أو الأشياء كما هي، حينها يمكنك الابتكار. فلو بقي كارل بنز راضيًا كأهل عصره بالحصان والعربة التي يجرها، لما اخترع لنا السيارة!

ستسمع كثيرًا هذه العبارة: "كن واقعيًّا"، ولكن من قال أن الواقع هو ما يخبروننا به؟

لا تكن كالبرغوث في البرطمان، بل كن كالشجرة النابتة غصبًا عن الرصيف الإسمنتي، ولا تحلم على قدّك.