Amedeo Balbi's Blog, page 20

July 13, 2011

Chi ha scoperto l'espansione dell'universo?

Chi ha scoperto l'espansione dell'universo? La domanda è per certi versi oziosa, dal momento che nella scienza il progresso di solito avviene in modo piuttosto confuso e i contributi decisivi sono condivisi tra più di uno scienziato. Resta il fatto che, se non altro per esigenze di semplificazione, quando si racconta la storia della cosmologia moderna una risposta bisogna pur darla.

Quello che è certo è che la scoperta dell'espansione dell'universo non è da attribuire a Edwin Hubble. Negli anni Venti del secolo scorso, l'astronomo americano fece due osservazioni fondamentali, a cui viene fatta solitamente risalire la nascita della cosmologia moderna: determinò la distanza della galassia M31 in Andromeda (all'epoca ancora chiamata genericamente "nebulosa"), e stabilì che esisteva una relazione lineare tra la velocità di allontanamento delle galassie e la loro distanza. La prima osservazione sancì l'esistenza di altre galassie oltre alla nostra Via Lattea, dando il via all'astronomia extra-galattica e stabilendo che l'universo era ben più grande di quanto fino ad allora sospettato. La seconda osservazione era puramente empirica: nonostante sia stata usata, in seguito, per supportare i modelli di universo in espansione, non "scopriva" l'espansione. Nel suo famoso articolo del 1929 (intitolato semplicemente A relation between distance and radial velocity among extra-galactic nebulae Hubble si limita a illustrare le sue osservazioni, lasciando ad altri il compito di interpretarle. In effetti, neanche il fatto che le galassie si allontanavano fu scoperto da Hubble: era noto già dal 1912, sebbene all'epoca non si sapesse che quelle nebulose in movimento fossero altre galassie, esterne alla nostra.

A chi va dato, dunque, il credito dell'idea che l'universo si espande? È difficile dare una risposta secca. Harry Nussbaumer e Lydia Bieri riassumono i punti fermi in questo articolo (che è la sintesi del loro libro Discovering the Expanding Universe ), largamente condivisi da chi ha studiato la materia. Ciascuno può provare a farsi un'idea, tenendo presenti tutti i fattori in gioco. Come già sottolineato da Kragh e Smith qualche anno fa ( Who discovered the expanding universe? ) la risposta finale dipende anche da cosa si intende per scoperta. La persona che per prima sviluppò il necessario modello teorico e interpretò correttamente le osservazioni fu George Lemaitre: da questo punto di vista egli è il candidato più plausibile come scopritore dell'espansione, sebbene non fu, in termini pratici, colui che fece le osservazioni. (C'è, a margine, il ben noto giallo della sparizione, nella traduzione inglese dell'articolo di Lemaitre, del riferimento a quella che in seguito divenne nota come "costante di Hubble": questione sulle cui cause ci si interroga da anni e che ha dato vita a diverse interpretazioni, di cui potete trovare un paio di esempi qui e qui.)

---

Harry Nussbaumer, & Lydia Bieri (2011). Who discovered the expanding universe? arXiv:1107.2281v1

Quello che è certo è che la scoperta dell'espansione dell'universo non è da attribuire a Edwin Hubble. Negli anni Venti del secolo scorso, l'astronomo americano fece due osservazioni fondamentali, a cui viene fatta solitamente risalire la nascita della cosmologia moderna: determinò la distanza della galassia M31 in Andromeda (all'epoca ancora chiamata genericamente "nebulosa"), e stabilì che esisteva una relazione lineare tra la velocità di allontanamento delle galassie e la loro distanza. La prima osservazione sancì l'esistenza di altre galassie oltre alla nostra Via Lattea, dando il via all'astronomia extra-galattica e stabilendo che l'universo era ben più grande di quanto fino ad allora sospettato. La seconda osservazione era puramente empirica: nonostante sia stata usata, in seguito, per supportare i modelli di universo in espansione, non "scopriva" l'espansione. Nel suo famoso articolo del 1929 (intitolato semplicemente A relation between distance and radial velocity among extra-galactic nebulae Hubble si limita a illustrare le sue osservazioni, lasciando ad altri il compito di interpretarle. In effetti, neanche il fatto che le galassie si allontanavano fu scoperto da Hubble: era noto già dal 1912, sebbene all'epoca non si sapesse che quelle nebulose in movimento fossero altre galassie, esterne alla nostra.

A chi va dato, dunque, il credito dell'idea che l'universo si espande? È difficile dare una risposta secca. Harry Nussbaumer e Lydia Bieri riassumono i punti fermi in questo articolo (che è la sintesi del loro libro Discovering the Expanding Universe ), largamente condivisi da chi ha studiato la materia. Ciascuno può provare a farsi un'idea, tenendo presenti tutti i fattori in gioco. Come già sottolineato da Kragh e Smith qualche anno fa ( Who discovered the expanding universe? ) la risposta finale dipende anche da cosa si intende per scoperta. La persona che per prima sviluppò il necessario modello teorico e interpretò correttamente le osservazioni fu George Lemaitre: da questo punto di vista egli è il candidato più plausibile come scopritore dell'espansione, sebbene non fu, in termini pratici, colui che fece le osservazioni. (C'è, a margine, il ben noto giallo della sparizione, nella traduzione inglese dell'articolo di Lemaitre, del riferimento a quella che in seguito divenne nota come "costante di Hubble": questione sulle cui cause ci si interroga da anni e che ha dato vita a diverse interpretazioni, di cui potete trovare un paio di esempi qui e qui.)

---

Harry Nussbaumer, & Lydia Bieri (2011). Who discovered the expanding universe? arXiv:1107.2281v1

Published on July 13, 2011 04:22

July 1, 2011

Doveva succedere, prima o poi

Published on July 01, 2011 01:53

June 23, 2011

Enrico Fermi, fisico

L'anno scorso sono stato coinvolto nella tappa romana di Canale 150, un progetto diretto da Gianluigi Ricuperati che sta provando a raccontare i primi centocinquant'anni di Italia unita attraverso le vite di centocinquanta italiani illustri, narrate da altrettanti italiani di oggi. Quando mi è stato proposto di partecipare e di scegliere un italiano che mi sembrava interessante da portare in scena, ho pensato quasi immediatamente a Enrico Fermi. Quello di Fermi è uno dei rari casi in cui le scoperte scientifiche si intrecciano con gli eventi storici e con i mutamenti sociali; ma è anche una storia di amicizia e di passioni, di ragazzi geniali che avevano poco più di vent'anni e che si sono trovati coinvolti in un gioco molto più grande di loro.

Insomma, una storia bella e tragica, perfetta da raccontare, per esempio, a uno studente dell'ultimo anno delle superiori. Non può che farmi piacere, quindi, che la traccia tecnico-scientifica della maturità di quest'anno riguardasse proprio Enrico Fermi. Ma anch'io, come Marco Cattaneo (per inciso, uno dei compagni di avventura di quella serata di un anno fa: lui raccontò la storia del matematico Vito Volterra, una storia che ha più di un contatto con quella di Fermi) ho molta paura che le vicende di Fermi e del gruppo di Via Panisperna non dicano più molto ai maturandi di oggi. Ma magari sbagliamo entrambi.

Published on June 23, 2011 07:52

June 21, 2011

Domani

Domani, 22 giugno, presento

Il buio oltre le stelle

all'interno della manifestazione Romascienza. Dalle ore 18, alla Casa del Cinema di Roma (Sala Gian Maria Volonté). Introduce Franco Foresta Martin.

Published on June 21, 2011 01:15

June 14, 2011

Che fine ha fatto l'antimateria?

Secondo Aristotele, una delle caratteristiche della bellezza è la perfetta simmetria. È una fortuna che questo ideale estetico non si sia realizzato nell'universo in cui viviamo, visto che è stata proprio la presenza di lievi imperfezioni a rendere possibile la nostra stessa esistenza. Una delle asimmetrie più bizzarre che si manifesta nel cosmo è quella tra la materia che dà forma a tutto ciò di cui abbiamo esperienza diretta, e la sua controparte speculare: l'antimateria.

Prendete una particella elementare – per esempio un protone o un elettrone, i costituenti di base degli atomi – lasciate invariata la sua massa e cambiate segno alla sua carica elettrica: avrete un'antiparticella. Con gli antiprotoni e gli antielettroni potreste poi costruire antiatomi, con gli antiatomi potreste mettere insieme antielementi e antimolecole, secondo le regole di una chimica perfettamente identica a quella che conosciamo. Procedendo di questo passo potreste costruire un intero mondo fatto di antimateria. Ma allora, perché il nostro mondo sembra fatto esclusivamente di materia?

Che le antiparticelle esistano è provato sperimentalmente. Ma sono mosche bianche. Per trovarle, bisogna andare a cercarle con il lanternino: per esempio tra le miriadi di particelle prodotte quando i raggi cosmici (particelle cariche veloci provenienti dallo spazio esterno) entrano nella nostra atmosfera. Oppure negli acceleratori di particelle, dove i fisici sono persino riusciti, superando grandi difficoltà tecniche, a produrre per brevi attimi antiatomi di idrogeno e di elio. Questa predominanza della materia rispetto all'antimateria risulta molto strana, dal momento che la simmetria tra particelle e antiparticelle sembrerebbe praticamente perfetta da ogni punto di vista. Un fisico che osservasse a distanza un oggetto fatto di antimateria non noterebbe differenze rispetto a una sua copia identica fatta di materia. E se un astronomo osservasse una galassia di antimateria avrebbe serie difficoltà a distinguerla da una fatta di materia.

L'unico effetto eclatante della coesistenza di materia e antimateria si ha quando esse vengono a contatto diretto. Se una particella incontra la propria antiparticella, le due si elidono a vicenda, rilasciando un'energia corrispondente alla somma delle proprie masse. Ma questo pone un problema. Se all'origine dell'universo la simmetria tra materia e antimateria fosse stata perfetta, tutto si sarebbe risolto in una generale annichilazione tra particelle e antiparticelle, che avrebbe lasciato dietro di sé solo energia, e nemmeno un mattone per costruire il mondo. Non ci sarebbero atomi, né tantomeno galassie, stelle, pianeti e persone. L'universo è quello che è in virtù di una inspiegabile (almeno per il momento) asimmetria, che ha portato a preferire la materia all'antimateria. Siamo figli di una piccola imperfezione.

Di questa imperfezione, i fisici non conoscono ancora la causa. Esistono diversi tentativi teorici di interpretare il fenomeno, ma nessuna ipotesi ha ancora avuto una prova sperimentale certa. Lo scorso 16 maggio, uno dei tentativi di soluzione ha affrontato un viaggio complicato, chiuso nella stiva dello Shuttle Endeavour (per inciso, l'ultimo viaggio di quella navetta spaziale), che lo ha portato con successo a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Si tratta dell'esperimento AMS (Alpha Magnetic Spectrometer), un costoso apparato voluto dal premio Nobel Samuel Ting e portato avanti da una vasta collaborazione internazionale – di cui è parte importante anche il nostro paese – che scruterà il cosmo per cercare, tra le altre cose, anche tracce della presenza di antimateria.

Basterebbe trovare anche solo un antiatomo di elio per avere un forte indizio della presenza di grandi quantità di antimateria – magari intere galassie – in regioni distanti del nostro universo. Per "costruire" un atomo di elio, infatti, c'è bisogno di condizioni particolari che, per quanto ne sappiamo, si verificano in natura solo nelle condizioni di estrema densità e energia presenti negli attimi successivi al big bang, oppure nel nucleo delle stelle. Per fare un antiatomo di elio, quindi, ci vorrebbe quantomeno un'antistella, da qualche parte.

Se così fosse, l'antimateria potrebbe non essere sparita completamente, ma l'universo potrebbe essere fatto a "chiazze", diviso in regioni di materia e antimateria separate fra loro. Sarebbe una conclusione notevole e per certi versi sconcertante; dopo di che bisognerebbe però trovare un meccanismo fisico plausibile in grado di giustificare la presenza di vaste regioni del cosmo dominate dalla materia intervallate a un numero equivalente di regioni cadute in mano all'antimateria.

Ma AMS potrebbe invece mettere limiti ancora più stringenti alla presenza di antimateria nel cosmo, portando a concludere (ed è questo l'esito più probabile secondo molti fisici) che tutto l'universo osservabile sia fatto esclusivamente di materia. A quel punto, la questione sarebbe chiusa dal punto di vista sperimentale: ma la necessità di spiegare la strana asimmetria che ha reso possibile l'esistenza dell'universo diventerebbe ancora più urgente.

[Pubblicato su Saturno, l'inserto culturale de il Fatto Quotidiano, il 10 giugno 2011, con il titolo Siamo tutti figli dell'antimateria]

Prendete una particella elementare – per esempio un protone o un elettrone, i costituenti di base degli atomi – lasciate invariata la sua massa e cambiate segno alla sua carica elettrica: avrete un'antiparticella. Con gli antiprotoni e gli antielettroni potreste poi costruire antiatomi, con gli antiatomi potreste mettere insieme antielementi e antimolecole, secondo le regole di una chimica perfettamente identica a quella che conosciamo. Procedendo di questo passo potreste costruire un intero mondo fatto di antimateria. Ma allora, perché il nostro mondo sembra fatto esclusivamente di materia?

Che le antiparticelle esistano è provato sperimentalmente. Ma sono mosche bianche. Per trovarle, bisogna andare a cercarle con il lanternino: per esempio tra le miriadi di particelle prodotte quando i raggi cosmici (particelle cariche veloci provenienti dallo spazio esterno) entrano nella nostra atmosfera. Oppure negli acceleratori di particelle, dove i fisici sono persino riusciti, superando grandi difficoltà tecniche, a produrre per brevi attimi antiatomi di idrogeno e di elio. Questa predominanza della materia rispetto all'antimateria risulta molto strana, dal momento che la simmetria tra particelle e antiparticelle sembrerebbe praticamente perfetta da ogni punto di vista. Un fisico che osservasse a distanza un oggetto fatto di antimateria non noterebbe differenze rispetto a una sua copia identica fatta di materia. E se un astronomo osservasse una galassia di antimateria avrebbe serie difficoltà a distinguerla da una fatta di materia.

L'unico effetto eclatante della coesistenza di materia e antimateria si ha quando esse vengono a contatto diretto. Se una particella incontra la propria antiparticella, le due si elidono a vicenda, rilasciando un'energia corrispondente alla somma delle proprie masse. Ma questo pone un problema. Se all'origine dell'universo la simmetria tra materia e antimateria fosse stata perfetta, tutto si sarebbe risolto in una generale annichilazione tra particelle e antiparticelle, che avrebbe lasciato dietro di sé solo energia, e nemmeno un mattone per costruire il mondo. Non ci sarebbero atomi, né tantomeno galassie, stelle, pianeti e persone. L'universo è quello che è in virtù di una inspiegabile (almeno per il momento) asimmetria, che ha portato a preferire la materia all'antimateria. Siamo figli di una piccola imperfezione.

Di questa imperfezione, i fisici non conoscono ancora la causa. Esistono diversi tentativi teorici di interpretare il fenomeno, ma nessuna ipotesi ha ancora avuto una prova sperimentale certa. Lo scorso 16 maggio, uno dei tentativi di soluzione ha affrontato un viaggio complicato, chiuso nella stiva dello Shuttle Endeavour (per inciso, l'ultimo viaggio di quella navetta spaziale), che lo ha portato con successo a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Si tratta dell'esperimento AMS (Alpha Magnetic Spectrometer), un costoso apparato voluto dal premio Nobel Samuel Ting e portato avanti da una vasta collaborazione internazionale – di cui è parte importante anche il nostro paese – che scruterà il cosmo per cercare, tra le altre cose, anche tracce della presenza di antimateria.

Basterebbe trovare anche solo un antiatomo di elio per avere un forte indizio della presenza di grandi quantità di antimateria – magari intere galassie – in regioni distanti del nostro universo. Per "costruire" un atomo di elio, infatti, c'è bisogno di condizioni particolari che, per quanto ne sappiamo, si verificano in natura solo nelle condizioni di estrema densità e energia presenti negli attimi successivi al big bang, oppure nel nucleo delle stelle. Per fare un antiatomo di elio, quindi, ci vorrebbe quantomeno un'antistella, da qualche parte.

Se così fosse, l'antimateria potrebbe non essere sparita completamente, ma l'universo potrebbe essere fatto a "chiazze", diviso in regioni di materia e antimateria separate fra loro. Sarebbe una conclusione notevole e per certi versi sconcertante; dopo di che bisognerebbe però trovare un meccanismo fisico plausibile in grado di giustificare la presenza di vaste regioni del cosmo dominate dalla materia intervallate a un numero equivalente di regioni cadute in mano all'antimateria.

Ma AMS potrebbe invece mettere limiti ancora più stringenti alla presenza di antimateria nel cosmo, portando a concludere (ed è questo l'esito più probabile secondo molti fisici) che tutto l'universo osservabile sia fatto esclusivamente di materia. A quel punto, la questione sarebbe chiusa dal punto di vista sperimentale: ma la necessità di spiegare la strana asimmetria che ha reso possibile l'esistenza dell'universo diventerebbe ancora più urgente.

[Pubblicato su Saturno, l'inserto culturale de il Fatto Quotidiano, il 10 giugno 2011, con il titolo Siamo tutti figli dell'antimateria]

Published on June 14, 2011 23:34

June 13, 2011

Due culture

«Mi sono ritrovato spesso tra persone ritenute estremamente colte per gli standard della cultura tradizionale, mentre esprimevano con un certo vigore la loro incredulità nei confronti della scarsa competenza letteraria degli scienziati. Una volta o due sono stato provocato e ho chiesto alla compagnia quanti di loro sapessero descrivere la seconda legge della termodinamica, la legge dell'entropia. La risposta è stata fredda, e negativa. Eppure, stavo chiedendo qualcosa che è l'equivalente scientifico di "Avete mai letto un'opera di Shakespeare?"[C.P. Snow, The Two Cultures , 1959 ma sempre valida]

Ora credo che se avessi chiesto una domanda ancora più semplice — del tipo, cosa si intende per massa o accelerazione, che è l'equivalente scientifico di "Sai leggere?" — non più di uno su dieci tra i più colti avrebbero ritenuto che stessi parlando il loro stesso linguaggio. E così, il grande edificio della fisica moderna si innalza, e la maggior parte delle persone più brillanti nel mondo occidentale ne ha più o meno la stessa comprensione che ne avrebbero avuto i loro antenati del neolitico.»

Published on June 13, 2011 05:12

June 3, 2011

Il più fotogenico del sistema solare

Published on June 03, 2011 04:00

May 28, 2011

Risolto il problema della massa mancante?

Allora. Succede che una studentessa australiana di 22 anni, a cui hanno dato un progetto di ricerca per uno stage, ottiene dei risultati interessanti. Ci scrive un articolo, insieme al suo supervisore e a un'altra ricercatrice, e l'articolo viene accettato da una rivista scientifica. L'università australiana decide allora di fare una press-release, questa. Nella press-release si insiste molto sul fatto che una studentessa così giovane è riuscita a ottenere una pubblicazione su una rivista importante, e che l'ha fatto durante uno stage di tre mesi. Chi l'ha scritta, evidentemente, ritiene che sia soprattutto quella l'"esca", la cosa "notiziabile". Ma si parla anche di astrofisica, massa mancante, misteri che vengono risolti, passi avanti improvvisi. Ce n'è abbastanza perché la press-release venga pescata tra le centinaia che ogni giorno passano inosservate, sommerse dal rumore di fondo. E insomma, su tutti i mezzi d'informazione mondiali appare la notizia che una studentessa avrebbe risolto, in tre mesi, il problema della massa mancante.

Ma è davvero così? Ovviamente no. Quello che la pur brava studentessa ha fatto è stato studiare delle grandi strutture - chiamate filamenti - che collegano tra loro gruppi o ammassi di galassie e che, essendo piene di elettroni liberi caldi, emettono raggi X. Sono strutture difficili da osservare, perché l'emissione è debole, ed è importante cercare di capire quanta materia si nasconde là dentro: è quello che è stato fatto in questa ricerca (peraltro non per la prima volta). Tra l'altro stiamo parlando di materia ordinaria, sebbene poco visibile, non della più esotica materia oscura non barionica sulla cui natura c'è ancora più o meno il buio pesto. Quindi, un (piccolo) passo avanti, interessante quanto si vuole, ma non la fine della storia. A Repubblica.it, che mi ha chiesto un parere, ho provato a spiegare un po' meglio la cosa, a caldo, e naturalmente nei limiti consentiti dal contesto.

Ora, tra gli hobbisti della comunicazione, soprattutto in rete, c'è sempre la gara a fare le pulci alla stampa generalista, in particolare quando si occupa di scienza. Ma come dimostra chiaramente questo caso, il problema, spesso, è più a monte. Qui i giornalisti hanno semplicemente riportato, piuttosto fedelmente, la press-release originale. E purtroppo le press-release scientifiche - parlo soprattutto di quelle del mondo anglosassone, che dominano il conteggio complessivo - ormai sembrano quasi tutte, immancabilmente, l'annuncio di una qualche clamorosa rivoluzione. È l'unico modo per sperare di sopravvivere, in un ecosistema sempre più competitivo.

Ma il giornalista è solo un mediatore, e una redazione non può essere composta da decine di esperti in grado di cogliere i minimi dettagli tecnici di una notizia scientifica. Al massimo si può avere qualche scienziato di riferimento a cui chiedere un parere nei casi dubbi: ed è già tanto. Sarebbe quindi una buona cosa se chi deve comunicare le proprie ricerche al pubblico iniziasse a vedere il giornalista come un alleato con cui collaborare onestamente, evitando di rifilargli, magari mosso dalle migliori intenzioni, mezze patacche come questa. Perché è ovvio che il risultato di questi "al lupo al lupo" sempre più frequenti, alla lunga, è controproducente un po' per tutti.

Ma è davvero così? Ovviamente no. Quello che la pur brava studentessa ha fatto è stato studiare delle grandi strutture - chiamate filamenti - che collegano tra loro gruppi o ammassi di galassie e che, essendo piene di elettroni liberi caldi, emettono raggi X. Sono strutture difficili da osservare, perché l'emissione è debole, ed è importante cercare di capire quanta materia si nasconde là dentro: è quello che è stato fatto in questa ricerca (peraltro non per la prima volta). Tra l'altro stiamo parlando di materia ordinaria, sebbene poco visibile, non della più esotica materia oscura non barionica sulla cui natura c'è ancora più o meno il buio pesto. Quindi, un (piccolo) passo avanti, interessante quanto si vuole, ma non la fine della storia. A Repubblica.it, che mi ha chiesto un parere, ho provato a spiegare un po' meglio la cosa, a caldo, e naturalmente nei limiti consentiti dal contesto.

Ora, tra gli hobbisti della comunicazione, soprattutto in rete, c'è sempre la gara a fare le pulci alla stampa generalista, in particolare quando si occupa di scienza. Ma come dimostra chiaramente questo caso, il problema, spesso, è più a monte. Qui i giornalisti hanno semplicemente riportato, piuttosto fedelmente, la press-release originale. E purtroppo le press-release scientifiche - parlo soprattutto di quelle del mondo anglosassone, che dominano il conteggio complessivo - ormai sembrano quasi tutte, immancabilmente, l'annuncio di una qualche clamorosa rivoluzione. È l'unico modo per sperare di sopravvivere, in un ecosistema sempre più competitivo.

Ma il giornalista è solo un mediatore, e una redazione non può essere composta da decine di esperti in grado di cogliere i minimi dettagli tecnici di una notizia scientifica. Al massimo si può avere qualche scienziato di riferimento a cui chiedere un parere nei casi dubbi: ed è già tanto. Sarebbe quindi una buona cosa se chi deve comunicare le proprie ricerche al pubblico iniziasse a vedere il giornalista come un alleato con cui collaborare onestamente, evitando di rifilargli, magari mosso dalle migliori intenzioni, mezze patacche come questa. Perché è ovvio che il risultato di questi "al lupo al lupo" sempre più frequenti, alla lunga, è controproducente un po' per tutti.

Published on May 28, 2011 05:32

May 26, 2011

Guarda, un buco nero!

Se un buco nero è, per definizione, nero, come si fa a sapere che c'è? Come tutto ciò che c'è di oscuro nell'universo, anche un buco nero non può evitare di lasciare tracce intorno a sé. Dove c'è massa (o energia) c'è gravità, e la gravità si fa sentire: e quanto a gravità, un buco nero non è secondo a nessuno.

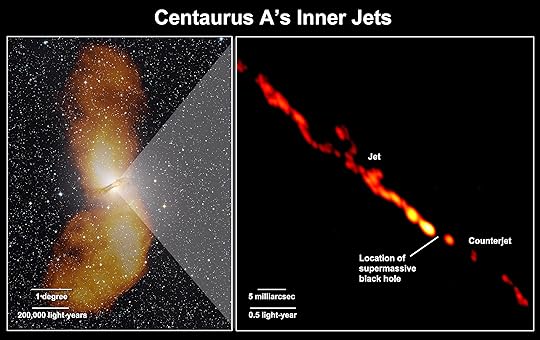

Prendiamo il caso di questa apparentemente innocua galassia ellitica a circa 12 milioni di anni luce da noi.

Credit: Capella Observatory

Si chiama NGC 5128, e se osserviamo la luce che emette non notiamo niente di particolare. La cosa si fa più interessante se sovrapponiamo una mappa delle onde radio (in blu) e dei raggi X (in arancione) emessi dalla stessa galassia:

Credit: ESO/WFI (visible); MPIfR/ESO/APEX/A.Weiss et al. (microwave); NASA/CXC/CfA/R.Kraft et al. (X-ray)

Queste emissioni sono potentissime. Tanto potenti che, se si osserva il cielo nella banda radio, NGC 5128 è una delle sorgenti più intense, e si è guadagnata un nome tutto suo: Centaurus A.

Ma cosa sono, allora, questi formidabili getti che si sprigionano dal nucleo della galassia? Quando gli astronomi hanno provato a dare conto di questa e di altre osservazioni simili, hanno concluso che l'unica spiegazione fisica plausibile è che essi siano dovuti alla frenetica caduta di grandi quantità di materia verso un buco nero nascosto nel centro della galassia.

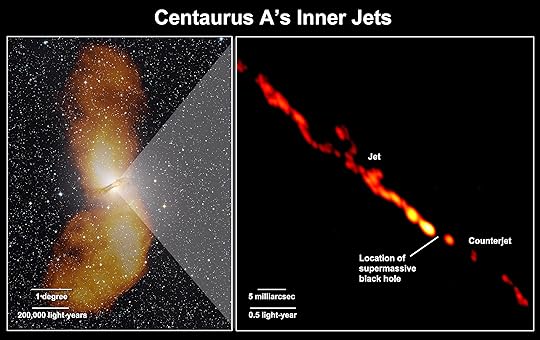

Di recente, nuove osservazioni sono riuscite a catturare dettagli ancora più ravvicinati dell'emissione che scaturisce dal nucleo di Centarus A: e, in questo modo, a dare un'idea ancora più precisa della presenza di un buco nero supermassiccio:

Credit: NASA/TANAMI/Müller et al.

Ingrandite per guardare meglio l'immagine, e occhio alle etichette che danno un'idea della scala di distanze: i getti nell'immagine a sinistra si estendono per centinaia di migliaia di anni luce, mentre a destra si vedono dettagli molto più piccoli (fino a una quindicina di giorni luce (!)). Piccoli al punto che si riesce a individuare la probabile posizione della regione ultracompatta in cui è concentrata la massa del buco nero, pari a una cinquantina di milioni di volte quella del nostra Sole.

—

C. Müller et al. (2011). Dual-frequency VLBI study of Centaurus A on sub-parsec scales A&A arXiv: 1104.0804v1

Prendiamo il caso di questa apparentemente innocua galassia ellitica a circa 12 milioni di anni luce da noi.

Credit: Capella Observatory

Si chiama NGC 5128, e se osserviamo la luce che emette non notiamo niente di particolare. La cosa si fa più interessante se sovrapponiamo una mappa delle onde radio (in blu) e dei raggi X (in arancione) emessi dalla stessa galassia:

Credit: ESO/WFI (visible); MPIfR/ESO/APEX/A.Weiss et al. (microwave); NASA/CXC/CfA/R.Kraft et al. (X-ray)

Queste emissioni sono potentissime. Tanto potenti che, se si osserva il cielo nella banda radio, NGC 5128 è una delle sorgenti più intense, e si è guadagnata un nome tutto suo: Centaurus A.

Ma cosa sono, allora, questi formidabili getti che si sprigionano dal nucleo della galassia? Quando gli astronomi hanno provato a dare conto di questa e di altre osservazioni simili, hanno concluso che l'unica spiegazione fisica plausibile è che essi siano dovuti alla frenetica caduta di grandi quantità di materia verso un buco nero nascosto nel centro della galassia.

Di recente, nuove osservazioni sono riuscite a catturare dettagli ancora più ravvicinati dell'emissione che scaturisce dal nucleo di Centarus A: e, in questo modo, a dare un'idea ancora più precisa della presenza di un buco nero supermassiccio:

Credit: NASA/TANAMI/Müller et al.

Ingrandite per guardare meglio l'immagine, e occhio alle etichette che danno un'idea della scala di distanze: i getti nell'immagine a sinistra si estendono per centinaia di migliaia di anni luce, mentre a destra si vedono dettagli molto più piccoli (fino a una quindicina di giorni luce (!)). Piccoli al punto che si riesce a individuare la probabile posizione della regione ultracompatta in cui è concentrata la massa del buco nero, pari a una cinquantina di milioni di volte quella del nostra Sole.

—

C. Müller et al. (2011). Dual-frequency VLBI study of Centaurus A on sub-parsec scales A&A arXiv: 1104.0804v1

Published on May 26, 2011 02:14

May 22, 2011

Appuntamenti

Martedì prossimo, 24 maggio, alle 18, sono alla libreria Feltrinelli di Via V. E. Orlando a Roma, insieme al direttore de Le Scienze, Marco Cattaneo, a parlare de

Il buio oltre le stelle

.

Venerdì 27 maggio, alle 15.30, sono invece a Rovereto, al Museo Civico, per un incontro pubblico all'interno del Discovery on Film 2011.

Venerdì 27 maggio, alle 15.30, sono invece a Rovereto, al Museo Civico, per un incontro pubblico all'interno del Discovery on Film 2011.

Published on May 22, 2011 13:08