Sergey Kuznetsov's Blog, page 62

September 6, 2011

skuzn @ 2011-09-06T09:24:00

На этой неделе у меня вышла в АСТ новая книжка, "Живые и взрослые"

В отличие от всех остальных моих книг, это вполне жанровая книжка, такое фэнтази для подростков (поэтому и подписана чуть по-другому, чем прочие книги, чтобы читатель не ждал "Хоровода воды")

Я буду представлять ее разными способами на ММКЯ в среду и в четверг

Буду очень рад видеть всех, кто придет!

Среда

14:45 - 15:15. Круглый стол "Фантастическое – ключ к реальности"

Четверг

12-30 - презентация в театре международной гостинной "Кино ищет писателей"

14-00-15-00. Круглый стол "Жанр и его место в литпространстве России сегодня"

Ну, и понятно, что после окончания выступления я тоже некоторое время доступен для неформального общения.

В отличие от всех остальных моих книг, это вполне жанровая книжка, такое фэнтази для подростков (поэтому и подписана чуть по-другому, чем прочие книги, чтобы читатель не ждал "Хоровода воды")

Я буду представлять ее разными способами на ММКЯ в среду и в четверг

Буду очень рад видеть всех, кто придет!

Среда

14:45 - 15:15. Круглый стол "Фантастическое – ключ к реальности"

Четверг

12-30 - презентация в театре международной гостинной "Кино ищет писателей"

14-00-15-00. Круглый стол "Жанр и его место в литпространстве России сегодня"

Ну, и понятно, что после окончания выступления я тоже некоторое время доступен для неформального общения.

Published on September 06, 2011 05:24

September 4, 2011

Летнее чтение, окончание

Краткий обзор других прочитанных книг.

Думая, что бы такого толстого прочитать, я спросил Гошу Мхеидзе про роман «Иллюминатус!» и Гоша, как всегда, точно предсказал что будет: «Ну, ты дочитай до середины первого тома, и если по-прежнему будет хотеться, дочитай первый том до конца. А потом подумай, хочешь ли ты читать второй». Я в самом деле дошел ровно до середины первого тома и решил, что с меня хватит – при этом, первую четверть я прочел, помирая от смеха и пытаясь зачитывать всем, кто попадался под руку, полюбившиеся места. Но потом как-то надоело.

С романом «Шантарам», рекомендованным, в частности, тем же Гошей, дело обстояло лучше: его я прочитал на одном дыхании дня за три, хотя первая четверть, на мой взгляд, лучше всего. Сюжет (в особенности криминальный) мне кажется, там совершенно лишний – тем более, что парочку сюжетных секретов я отгадал без особого труда, хотя я как раз из тех, кто не любит ничего отгадывать, а любит, чтобы его ждал сюрприз. Но все равно книжка хорошая и всем рекомендуется.

Зато на обратном пути я, наконец, начал читать "Комбре" Пруста (первую часть первого тома известно какого цикла) в новом переводе. Пока очень нравится. Посмотрим, чем дело кончится. Я был очень удивлен тем, что мне оказалась интересней всего не про время и не про механизмы памяти, а про социальную жизнь конца XIX века. Пока еще не дочитал, но уже думаю, не прочитать ли мне остальные тома в старых переводах.

Думая, что бы такого толстого прочитать, я спросил Гошу Мхеидзе про роман «Иллюминатус!» и Гоша, как всегда, точно предсказал что будет: «Ну, ты дочитай до середины первого тома, и если по-прежнему будет хотеться, дочитай первый том до конца. А потом подумай, хочешь ли ты читать второй». Я в самом деле дошел ровно до середины первого тома и решил, что с меня хватит – при этом, первую четверть я прочел, помирая от смеха и пытаясь зачитывать всем, кто попадался под руку, полюбившиеся места. Но потом как-то надоело.

С романом «Шантарам», рекомендованным, в частности, тем же Гошей, дело обстояло лучше: его я прочитал на одном дыхании дня за три, хотя первая четверть, на мой взгляд, лучше всего. Сюжет (в особенности криминальный) мне кажется, там совершенно лишний – тем более, что парочку сюжетных секретов я отгадал без особого труда, хотя я как раз из тех, кто не любит ничего отгадывать, а любит, чтобы его ждал сюрприз. Но все равно книжка хорошая и всем рекомендуется.

Зато на обратном пути я, наконец, начал читать "Комбре" Пруста (первую часть первого тома известно какого цикла) в новом переводе. Пока очень нравится. Посмотрим, чем дело кончится. Я был очень удивлен тем, что мне оказалась интересней всего не про время и не про механизмы памяти, а про социальную жизнь конца XIX века. Пока еще не дочитал, но уже думаю, не прочитать ли мне остальные тома в старых переводах.

Published on September 04, 2011 10:48

"Похитители бриллиантов", Луи Буссинар (летнее чтение с детьми, продолжение)

В рамках проекта «Перечитываем любимые книги вместе с детьми» я перечитал - наперегонки с Даней - «Похитителей бриллиантов» Луи Буссенара. Ну, что я вам скажу? Истории про массовые убийства меня всегда зачаровывали, и в детстве я считал большим достоинством романа то, что к финалу в живых остается не больше 5% действующих лиц. В этом плане «Похитители бриллиантов», конечно, заслужено были моей любимой книгой – там степень зверства возрастает от первой части к третьей, и если в начале всего-навсего убивают торговца, чтобы обвинить в этом главных героев, то ближе к концу между делом вырезают поселок старателей и туземное племя – причем цель этой многоходовой комбинации столь ничтожна, что трудно воспринимать ее иначе как чистое проявление немотивированной злодейской жестокости. Мне кажется, англо-саксонские приключенческие писатели не достигали таких садистических высот: конечно, у всех встречаются истории о вырезанных белыми индейских племенах, но незабвенная интонация «между делом он придушил подвернувшуюся под руку десятилетнюю девочку и заразил чумой колодец, отчего в течение месяца умерло пятьдесят тысяч человек» дается, мне кажется, только соотечественникам автора «Жюльетты».

На всякий случай я не стал рассказывать сыну, за что я так любил эту книжку в детстве.

На всякий случай я не стал рассказывать сыну, за что я так любил эту книжку в детстве.

Published on September 04, 2011 10:42

"Колос Маруссийский", Генри Миллер (летнее чтение, продолжение)

Последнее время я полюбил на отдыхе читать книжки про те места, где я нахожусь. Вот и в этот раз я перечитал «Мою семью и другие звери» Джеральда Даррела и впервые прочитал «Колос Маруссийский» Генри Миллера. Очень смешно сравнивать, как описывают одних и тех же людей разные авторы – и отдельно смешно, что брат Ларри в изображении Даррела выглядит полным шлимазлом и придурком, который то и дело восклицает: «уйдите все, я пишу великий роман!» Как сказала Катя: редкий случай, когда человек, который талдычит о великом романе, его, похоже, в самом деле написал.

Замечу, что на Корфу до сих пор показывают «белый дом Даррелов», но говорят о нем исключительно как о доме, где жил Лоуренс Даррел и гостил Генри Миллер. Джеральд, похоже, остался культовым автором исключительно в России (что подтверждает старый тезис Достоевского, о том, что русские – всечеловеки, которые из любой культуры что-нибудь ценное вытащат и сохранят от забвения).

«Колос Маруссийский» Генри Миллера очень забавный. Что он не похож на «Тропик рака» не окажется неожиданностью ни для кого, кто читал что-нибудь Г. М. кроме «Тропика рака», но уровень экзальтации, конечно, зашкаливает. Становиться гораздо понятней, почему Миллер был таким важным автором для битников и американских шестидесятников: все темы послевоенных контркультурных авторов (за вычетом, разве что, наркотиков), он отработал еще до войны. Читая его книги сегодня, невольно завидуешь людям, которые жили в те времена, когда все то, о чем он пишет, было еще свежо, и писатель мог, не стесняясь, построить книгу как череду рассказов о своих мистических переживаниях и рассуждений о том, куда катиться мир. Сегодня все это опошлено и истерто до дыр поколениями new agers – и хотя мистические переживания никуда не делись, но сегодня, желающим говорить о них, придется придумывать новый язык – тот, которым пользовались последние сто лет, изрядно износился. Впрочем, точно также Миллер, вместе с другими, придумывал язык на смену тому, который был в ходу в предыдущее столетие.

Ну, и, конечно, читая Даррела и Миллера понимаешь, что за полвека Корфу изменился и, очевидно, изменился к худшему – потому что нашествие туристов никогда и никому на пользу не шло. Но, к слову сказать, места вокруг «белого дома Даррелов» на мой вкус до сих пор остаются самыми красивыми на всем острове.

И, напоследок, маленькая загадка любителям «Что Где Когда», музыки и литературы. Как-то вечером я пошел в деревню купить гирос на ужин. По дороге долго думал, что бы послушать – ни одна песня не шла хорошо, пока вдруг я не наткнулся на песню "The Spy" Джима Моррисона. Где-то на середине я понял, почему день, проведенный за чтением Генри Миллера, очень даже правильно закончить этой песней.

Итак, вопрос: как эта песня связана с Генри Миллером?

Как всегда, надо постараться ответить, не пользуясь Гуглом, а потом попробовать ответить, пользуясь Гуглом. Комментарии не скриню, так что туда лучше не заглядывать – вдруг там будет ответ?

Замечу, что на Корфу до сих пор показывают «белый дом Даррелов», но говорят о нем исключительно как о доме, где жил Лоуренс Даррел и гостил Генри Миллер. Джеральд, похоже, остался культовым автором исключительно в России (что подтверждает старый тезис Достоевского, о том, что русские – всечеловеки, которые из любой культуры что-нибудь ценное вытащат и сохранят от забвения).

«Колос Маруссийский» Генри Миллера очень забавный. Что он не похож на «Тропик рака» не окажется неожиданностью ни для кого, кто читал что-нибудь Г. М. кроме «Тропика рака», но уровень экзальтации, конечно, зашкаливает. Становиться гораздо понятней, почему Миллер был таким важным автором для битников и американских шестидесятников: все темы послевоенных контркультурных авторов (за вычетом, разве что, наркотиков), он отработал еще до войны. Читая его книги сегодня, невольно завидуешь людям, которые жили в те времена, когда все то, о чем он пишет, было еще свежо, и писатель мог, не стесняясь, построить книгу как череду рассказов о своих мистических переживаниях и рассуждений о том, куда катиться мир. Сегодня все это опошлено и истерто до дыр поколениями new agers – и хотя мистические переживания никуда не делись, но сегодня, желающим говорить о них, придется придумывать новый язык – тот, которым пользовались последние сто лет, изрядно износился. Впрочем, точно также Миллер, вместе с другими, придумывал язык на смену тому, который был в ходу в предыдущее столетие.

Ну, и, конечно, читая Даррела и Миллера понимаешь, что за полвека Корфу изменился и, очевидно, изменился к худшему – потому что нашествие туристов никогда и никому на пользу не шло. Но, к слову сказать, места вокруг «белого дома Даррелов» на мой вкус до сих пор остаются самыми красивыми на всем острове.

И, напоследок, маленькая загадка любителям «Что Где Когда», музыки и литературы. Как-то вечером я пошел в деревню купить гирос на ужин. По дороге долго думал, что бы послушать – ни одна песня не шла хорошо, пока вдруг я не наткнулся на песню "The Spy" Джима Моррисона. Где-то на середине я понял, почему день, проведенный за чтением Генри Миллера, очень даже правильно закончить этой песней.

Итак, вопрос: как эта песня связана с Генри Миллером?

Как всегда, надо постараться ответить, не пользуясь Гуглом, а потом попробовать ответить, пользуясь Гуглом. Комментарии не скриню, так что туда лучше не заглядывать – вдруг там будет ответ?

Published on September 04, 2011 10:40

"Сто лет одиночества" (Летнее чтение, продолжение)

Самое сильное литературное впечатление поджидало меня на обратной дороге: по просьбе Ани я скачал в ридер «Сто лет одиночества» и в какой-то момент решил их перечитать.

Надо сказать, я очень любил эту книжку лет 25-30 назад – и до сих пор местами помню близко к тексту. Поэтому было интересно перечитать ее глазами взрослого человека, а не того подростка, которым я был.

В 15 лет этот роман был прочитан мной как нескончаемый роман о любви – потому что мальчики в этом возрасте (может быть, надо сказать «даже мальчики») с трудом различают любовь, эротическое томление и секс. То есть мне казалось, что секс, описанный Маркесом, это и есть любовь – потому что такого страстного описания секса мне раньше не доводилось читать. Мне – в умеренно-пуританском Советском Союзе – это казалось большим открытием.

Между тем, сам Маркес хорошо различает любовь и секс. Он сколько угодно может осенять героев романтичными желтыми бабочками, но в финале говорит о них без тени сентиментальности, как о мужчине, который удовлетворял свое сладострастие с женщиной, которая отдавалась ему из чувства протеста. О любви, как мы видим, ни слова. Примечательно, что финал я, разумеется, помнил близко к тексту весь – кроме этой фразы. Видимо, она меня обидела в юности, разрушая иллюзию рассказа о великой любви родителей последнего Аурелиано.

Роман открывается рассказом про мальчика, который впервые в жизни увидел лед – и о том, что этот лед был увиден как чудо. И для меня этот роман тоже стал обещанием чуда – той взрослой жизни, в которую мне предстояло войти. Сейчас, когда половина жизни уже позади, читая роман время от времени ловишь себя на том, что обещания не сбылись - Маркеса в этом глупо винить, в общем-то весь роман рассказывает о тщете и неудачах, просто 30 лет назад читать надо было внимательней.

Если говорить совсем точно, то сбылись не все обещания. Например, перечитывая роман сегодня, я вижу, что почти все герои проживают не одну, а много жизней, безумные увлечения сменяются одно за другим, иногда уходя навсегда, иногда – возвращаясь. Это, пожалуй, со мной в самом деле происходило – и за это, конечно, нужно сказать «спасибо» Тому, Кому говорят в таком случае «спасибо».

Как ни странно, я просмотрел еще одну вещь: сильное влияние Борхеса, причем не только в том, что касается предсказаний будущего, алхимии и общей структуры книги (это-то я отлично видел), а прежде всего – стилистическое, связанное с работой с мелкими деталями и умением обрисовать мотивы человека одной или двумя фразами (Маркес, конечно, куда более многословен, но все равно сегодня стилистическое сходство кидается в глаза).

Когда-то мне казалось, что Маркеса и Борхеса объединяет тоска по эпической участи, но перечитывая книгу, я не вижу в ней ничего «эпического»: по большому счету, все герои либо гибнут молодыми, глупо и бессмысленно, либо доживают до старости, замыкаясь в своем одиночестве и безумии. Где я увидел здесь эпическую участь – не знаю. Видимо, в юности путаешь эпическую участь с пониманием того, что у каждого - своя судьба точно также, как путаешь секс с любовью.

В восьмидесятые годы история о трех тысячах человек и двухстах вагонах меня совершенно зачаровывала по понятным политическим причинам – мне виделась в этом аллегория переписывания истории и одинокого голоса, несущего правду. Сегодня, перечитывая роман, я понимаю, что забвение, окутавшее события на привокзальной площади, имеет куда большее отношение к общей работе времени, чем к политическому высказыванию: полковника Аурелиано Буэндиа забыли точно также, как участников забастовки, хотя никакого правительственного заговора на эту тему, вроде бы, не было.

(кстати, сюжет про вагоны повторился в современной российской истории почти буквально в октябре 1993 года – легенда про машины, вывозившие трупы из Москвы, уже даже почти и не легенда, хотя официально никогда не была подтверждена)

Вообще, сейчас видно еще ярче, чем когда-то, что «Сто лет одиночества» - роман о разрушительном действии времени, которое пожирает все: людей, воспоминания, здания, город, саму память. Тема эта, кстати, тоже была любима Борхесом, написавшего рассказ про человека, который превратился в нож, потом в память о ноже, а потом был поглощен забвением, которого не избегнет никто. Муравьи, которые наползают на дом Буэндиа, очевидно, далекие родственники кинговских лангольеров, съедающих наше прошлое. Про время, которое уносит с собой все, что у нас когда-либо было, я хорошо чувствовал и в юности – но с годами это чувство наполняется новыми обертонами и роман Маркеса им прекрасно вторит.

Зато в юности мне было непонятно, почему Маркес так напирает на одиночество – ведь у героев вовсе не одинокая, а очень насыщенная и разнообразная жизнь с многочисленными связями, знакомствами и приключениями. К 45 годам понимаешь, что одно другому не мешает – а вот в 15 лет считаешь, что одиночество – это когда ты сидишь в запертой комнате, читаешь книжки, обсудить их не с кем и играть никто не зовет. Не говоря уже о том, что девочки не дают (вопрос о том, как бы они могли это сделать, если ты сидишь один в комнате, в 15 лет у меня почему-то не возникал).

Как всегда с книжками, которые я читал в юности, выяснилось, что я подсознательно приближал действие к моменту прочтения – то есть в моих фантазиях роман заканчивается где-то в пятидесятые-шестидесятые, тогда как совершенно очевидно, что это двадцатые годы. Не знаю, как я умудрился этого не понять 30 лет назад, хотя примерно понимаю, почему мне это так важно сегодня.

На самом деле главное, за что я полюбил роман много лет назад, в нем сохранилось в неприкосновенности и все еще потрясает меня: почти все герои в момент смерти совпадают с собой, возвращаются к истокам, обретают память о том главном, что случилось с ними. Эта мысль всю мою жизнь является для меня важнейшей, и наверное поэтому роман Маркеса заставляет меня плакать сегодня точно также, как 30 лет назад.

Надо сказать, я очень любил эту книжку лет 25-30 назад – и до сих пор местами помню близко к тексту. Поэтому было интересно перечитать ее глазами взрослого человека, а не того подростка, которым я был.

В 15 лет этот роман был прочитан мной как нескончаемый роман о любви – потому что мальчики в этом возрасте (может быть, надо сказать «даже мальчики») с трудом различают любовь, эротическое томление и секс. То есть мне казалось, что секс, описанный Маркесом, это и есть любовь – потому что такого страстного описания секса мне раньше не доводилось читать. Мне – в умеренно-пуританском Советском Союзе – это казалось большим открытием.

Между тем, сам Маркес хорошо различает любовь и секс. Он сколько угодно может осенять героев романтичными желтыми бабочками, но в финале говорит о них без тени сентиментальности, как о мужчине, который удовлетворял свое сладострастие с женщиной, которая отдавалась ему из чувства протеста. О любви, как мы видим, ни слова. Примечательно, что финал я, разумеется, помнил близко к тексту весь – кроме этой фразы. Видимо, она меня обидела в юности, разрушая иллюзию рассказа о великой любви родителей последнего Аурелиано.

Роман открывается рассказом про мальчика, который впервые в жизни увидел лед – и о том, что этот лед был увиден как чудо. И для меня этот роман тоже стал обещанием чуда – той взрослой жизни, в которую мне предстояло войти. Сейчас, когда половина жизни уже позади, читая роман время от времени ловишь себя на том, что обещания не сбылись - Маркеса в этом глупо винить, в общем-то весь роман рассказывает о тщете и неудачах, просто 30 лет назад читать надо было внимательней.

Если говорить совсем точно, то сбылись не все обещания. Например, перечитывая роман сегодня, я вижу, что почти все герои проживают не одну, а много жизней, безумные увлечения сменяются одно за другим, иногда уходя навсегда, иногда – возвращаясь. Это, пожалуй, со мной в самом деле происходило – и за это, конечно, нужно сказать «спасибо» Тому, Кому говорят в таком случае «спасибо».

Как ни странно, я просмотрел еще одну вещь: сильное влияние Борхеса, причем не только в том, что касается предсказаний будущего, алхимии и общей структуры книги (это-то я отлично видел), а прежде всего – стилистическое, связанное с работой с мелкими деталями и умением обрисовать мотивы человека одной или двумя фразами (Маркес, конечно, куда более многословен, но все равно сегодня стилистическое сходство кидается в глаза).

Когда-то мне казалось, что Маркеса и Борхеса объединяет тоска по эпической участи, но перечитывая книгу, я не вижу в ней ничего «эпического»: по большому счету, все герои либо гибнут молодыми, глупо и бессмысленно, либо доживают до старости, замыкаясь в своем одиночестве и безумии. Где я увидел здесь эпическую участь – не знаю. Видимо, в юности путаешь эпическую участь с пониманием того, что у каждого - своя судьба точно также, как путаешь секс с любовью.

В восьмидесятые годы история о трех тысячах человек и двухстах вагонах меня совершенно зачаровывала по понятным политическим причинам – мне виделась в этом аллегория переписывания истории и одинокого голоса, несущего правду. Сегодня, перечитывая роман, я понимаю, что забвение, окутавшее события на привокзальной площади, имеет куда большее отношение к общей работе времени, чем к политическому высказыванию: полковника Аурелиано Буэндиа забыли точно также, как участников забастовки, хотя никакого правительственного заговора на эту тему, вроде бы, не было.

(кстати, сюжет про вагоны повторился в современной российской истории почти буквально в октябре 1993 года – легенда про машины, вывозившие трупы из Москвы, уже даже почти и не легенда, хотя официально никогда не была подтверждена)

Вообще, сейчас видно еще ярче, чем когда-то, что «Сто лет одиночества» - роман о разрушительном действии времени, которое пожирает все: людей, воспоминания, здания, город, саму память. Тема эта, кстати, тоже была любима Борхесом, написавшего рассказ про человека, который превратился в нож, потом в память о ноже, а потом был поглощен забвением, которого не избегнет никто. Муравьи, которые наползают на дом Буэндиа, очевидно, далекие родственники кинговских лангольеров, съедающих наше прошлое. Про время, которое уносит с собой все, что у нас когда-либо было, я хорошо чувствовал и в юности – но с годами это чувство наполняется новыми обертонами и роман Маркеса им прекрасно вторит.

Зато в юности мне было непонятно, почему Маркес так напирает на одиночество – ведь у героев вовсе не одинокая, а очень насыщенная и разнообразная жизнь с многочисленными связями, знакомствами и приключениями. К 45 годам понимаешь, что одно другому не мешает – а вот в 15 лет считаешь, что одиночество – это когда ты сидишь в запертой комнате, читаешь книжки, обсудить их не с кем и играть никто не зовет. Не говоря уже о том, что девочки не дают (вопрос о том, как бы они могли это сделать, если ты сидишь один в комнате, в 15 лет у меня почему-то не возникал).

Как всегда с книжками, которые я читал в юности, выяснилось, что я подсознательно приближал действие к моменту прочтения – то есть в моих фантазиях роман заканчивается где-то в пятидесятые-шестидесятые, тогда как совершенно очевидно, что это двадцатые годы. Не знаю, как я умудрился этого не понять 30 лет назад, хотя примерно понимаю, почему мне это так важно сегодня.

На самом деле главное, за что я полюбил роман много лет назад, в нем сохранилось в неприкосновенности и все еще потрясает меня: почти все герои в момент смерти совпадают с собой, возвращаются к истокам, обретают память о том главном, что случилось с ними. Эта мысль всю мою жизнь является для меня важнейшей, и наверное поэтому роман Маркеса заставляет меня плакать сегодня точно также, как 30 лет назад.

Published on September 04, 2011 10:37

Очень люблю перечитывать

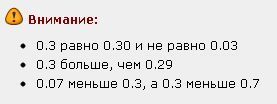

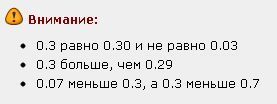

Пояснение на Rutracker.org к сообщению о том, что критическое значение рейтинга - 0,3

Вот что значит - знать свои кадры!

Вот что значит - знать свои кадры!

Published on September 04, 2011 09:15

September 1, 2011

skuzn @ 2011-09-01T17:43:00

Случайным образом попал на сайт, где было написано:

Я понимаю, что они, вероятно, работали для поискового робота, а не для живых читателей, но получилось прекрасно

Чтобы понять семейные тайны, надо покопаться в грязном белье. Из всех видов товаров быстрее всего в России растет продажа ноутбуков

Я понимаю, что они, вероятно, работали для поискового робота, а не для живых читателей, но получилось прекрасно

Published on September 01, 2011 13:44

О крокодиле: посвящается первому сентября

Однажды в пятом, что ли, классе, нам задали сочинение на тему "Твое любимое животное". Я сразу придумал прекрасное сочинение, которое, к сожалению, не предполагалось записывать и сдавать учителю. Но оно довольно точно выражало мое отношение к тому, с чем я в школе сталкивался.

Вот оно, дорогие читатели.

Это я к тому, что сегодня все вспоминают, как они страдали в школе и ее ненавидели (или, наоборот, любили). Я честно скажу, что учителя никогда не вызывали у меня сильных негативных эмоций - учительницу в началке я вполне любил, дальше тоже были вполне милые учителя, а в школе, где я учился последние четыре года, было несколько, которых я искренне любил. Но и в начальной и в особенности в средней школе мне остро не хватало крокодила.

Правда, с седьмого класса я пошел в известную мат.школу №2 и там все чудесно наладилось - одноклассники вызывали только положительные эмоции, а с некоторыми из них я потом много лет дружил. У меня где-то в глубине сердца ощущение, что это потому, что предыдущие школы выбирали родители, а эту я выбрал сам - хотя я знаю, что на самом-то деле я просто вырос и научился общаться с людьми.

Думаю, что если бы сейчас я снова очутился в том классе, который так раздражал меня, я бы обнаружил, что там полно умных и интересных детей, с которыми есть чем заняться.

Вот так и получилось, что последние тридцать с лишним лет крокодил мне был без надобности. Чему, если честно, я несказанно рад.

Вот оно, дорогие читатели.

Мое любимое животное.

Сочинение Сергея Кузнецова, 5 класс "В"

Мое любимое животное - крокодил. Он может съесть всех моих одноклассников.

Поскорей бы.

Это я к тому, что сегодня все вспоминают, как они страдали в школе и ее ненавидели (или, наоборот, любили). Я честно скажу, что учителя никогда не вызывали у меня сильных негативных эмоций - учительницу в началке я вполне любил, дальше тоже были вполне милые учителя, а в школе, где я учился последние четыре года, было несколько, которых я искренне любил. Но и в начальной и в особенности в средней школе мне остро не хватало крокодила.

Правда, с седьмого класса я пошел в известную мат.школу №2 и там все чудесно наладилось - одноклассники вызывали только положительные эмоции, а с некоторыми из них я потом много лет дружил. У меня где-то в глубине сердца ощущение, что это потому, что предыдущие школы выбирали родители, а эту я выбрал сам - хотя я знаю, что на самом-то деле я просто вырос и научился общаться с людьми.

Думаю, что если бы сейчас я снова очутился в том классе, который так раздражал меня, я бы обнаружил, что там полно умных и интересных детей, с которыми есть чем заняться.

Вот так и получилось, что последние тридцать с лишним лет крокодил мне был без надобности. Чему, если честно, я несказанно рад.

Published on September 01, 2011 09:05

August 28, 2011

skuzn @ 2012-12-28T17:18:00

По-моему, очень смешно: Google Chrome не советует открывать сайт google.com

А если бы это MSIE не советовал - какой был бы простор для конспирологии! А так в очередной раз убеждаемся, что миром, по словами Пелевина, правит не тайная ложа, а явная лажа.

А если бы это MSIE не советовал - какой был бы простор для конспирологии! А так в очередной раз убеждаемся, что миром, по словами Пелевина, правит не тайная ложа, а явная лажа.

Published on August 28, 2011 13:18

I remember you well

Отель Челси закрыт с 1 августа как минимум на год в связи со сменой владельца. Идет тотальный ремонт.

Я жил там в июне - можно сказать, успел в последний момент

Я жил там в июне - можно сказать, успел в последний момент

Published on August 28, 2011 09:48

Sergey Kuznetsov's Blog

- Sergey Kuznetsov's profile

- 22 followers

Sergey Kuznetsov isn't a Goodreads Author

(yet),

but they

do have a blog,

so here are some recent posts imported from

their feed.