some recreation time

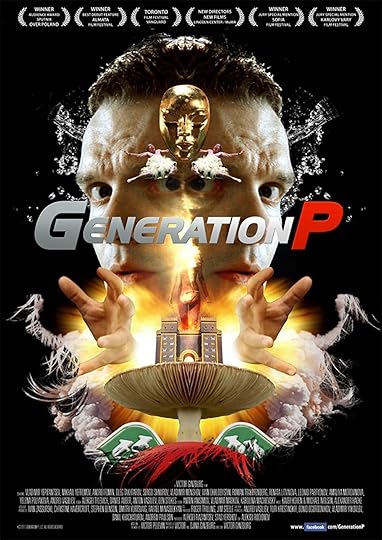

Непобедимое солнце. Книга 2 by Victor Pelevin

Непобедимое солнце. Книга 2 by Victor Pelevin

My rating: 4 of 5 stars

Редакционная вставка от одного персонажа с буддистской проповедью пустотности примиряет со всеми редакционными вставками в романе вообще. Уроки осознанного сновидения тоже приятны, хотя с т.з. т.н. духовности ВОПль, конечно, давным-давно увалился в цинический нигилизм, крутя фонарики на потеху публике, недостойной посвящения. Сама дуальность обозначения “боги-люди” ставит под сомнение чистоту помыслов нашего автора. Ну и тот потешный факт, что наша героиня никак не может попасть на “настоящий ритрит”, добавляет пикантности авторской позиции. Ну а то, что блондинка, пусть и умеренно прогрессивная, способна заново сотворить мир по прилагаемой методичке всего после недели ленивой шаматхи по 3 часа в день, представляется мне крайне маловероятным. Хотя то, что нынешний мир как мы его знаем, сотворен блондинкой, конечно, смешно…

Ну и этот, как и все его крупные тексты, к концу просто истлевает. Некоторые наши современные нарративы приходят к какому-то логическому концу по классическим заветам (да, и до сих пор), некоторые обрываются, некоторые распадаются или даже растворяются, у каких-то кончается завод и они умирают своей смертью, какие-то авторам надоедает писать… а тут его тексты истлевают и остается лишь сиюминутный прах.

Текстуальная хуйня и речевой мусор все те же: оглядывания по сторонам, шелковая роба, героини “шагали по длинному променаду, идущему вдоль такого же длинного пляжа”, “пруд и зелень источали ту особую тенистую свежесть, которая при попытке воспроизвести ее в северном ландшафте” что-то там делает и другие образцы дурновкусия, “альтернативный” (видать, самому себе) Дэвид Линч, “такие blues” (я вообще не понимаю, что автор хотел этим сказать), переизбыток местоимений, иностранные слова, отображенные с кухонным прононсом и ошибками, часто неуклюжая фонетика… В общем, ВОПль никакой не стилист, говорить о каком бы то ни было “сладостном стиле”, конечно, применительно к нему нельзя, он просто умелый рассказчик, трепач и балабон с неплохой памятью (ну или коллектив авторов). Но вместе с тем, конечно, итог таков: печаль наша в том, что при всех своих тех и этих, ВОПль – один из буквально горстки современных русскоязычных авторов, кого действительно имеет смысл читать. Наверное, таких из нынеживущих наберется пяток, не больше, но мне лень сейчас думать, кто это может быть еще. Где-то же они есть, с кем не заскучаешь.

The Teachings of Don Juan: A Yaqui Way of Knowledge by Carlos Castaneda

The Teachings of Don Juan: A Yaqui Way of Knowledge by Carlos Castaneda

My rating: 3 of 5 stars

Когда я в детстве читал третью книжку из этой серии, то, натурально, ни шиша не понял, конечно. Теперь вот решил наконец разобраться. Понятно-то теперь примерно все, в т.ч. как и зачем оно все сочинено и написано, но ощущение сродни тому, первоначальному: мало что в литературе есть скучнее описаний чужих снов и трипов. Разве что спорт, но здесь этого, к счастью, мало, разве что редкие походы по пересеченной местности, которая так уж вышло, мне совершенно неинтересна, да и автор у нас отнюдь не Паустовский.

Так что пока не уверен, что стоит продолжать. По крайней мере, насколько я помню, старый трикстер и дальше будет не весьма изящно увиливать от ответов на дурацкие вопросы молодого (на самом деле – сорокалетнего) разъебая. Пользы же от рецептов затирухи из “каких-то желтеньких цветочков” я лично для себя вижу не очень много, хотя знаю, что многие со мной не согласятся.

Собрание сочинений в 8 томах, том 5. by Alexander Belyaev

Собрание сочинений в 8 томах, том 5. by Alexander Belyaev

My rating: 2 of 5 stars

ПвН – заурядный монтаж из сюжетных клише жанровой писанины начала ХХ века о космических полетах (с непременными “роялями в кустах” и нелогичными и прямо-таки идиотскими поступками и мотивациями персонажей) и мастурбационных фантазий о красивой и, главное, сытой жизни “загнивающего Запада”, списанной с шаблонов русской классики века XIXго. Т.е по сути вся оригинальная фантастика сводится тут к описанию трапез, которых в России население лишили большевики, а остальное – жанровый шлок и пролеткультовский ликбез, написанный, разумеется, неумело все тем же “шершавым языком плаката” (это такой корявый канцелярский воляпюк), так что мечты о “сладостном стиле” “великой советской литературы” опять придется засунуть туда, где ей самое место.

Вездесущие “утвердительные кивки головой” (иногда по нескольку раз на абзац), “чек на Лионский кредит”, “шерри-бренди”, “вновь ожил в Шнирере пророк” (это ремарка, если кто не понял), “визгливый крик”, тут “пыхтят неразлучной трубкой,” “нелюдимое место”, “спускаются на подъемных машинах”, “Могущество Стормера было настоящим «государством в государстве»”, “поездки в поезде”, “скрепления креплениями”, “ложатся на гамак”, “испытываются модели ракетных двигателей, помещенные в дубовой раме”, “обсасывают гранат”, в космос у нас летают “путники”, “посвящают время на изучение” чего-то, “путем координат решается вопрос о пространственном положении бога”, “под пару”

Шизофренические имена, конечно. И отдельный прикол – предисловие Циолковского к тексту, полному неприкрытой лести ему же, натурально финский стыд. Я, конечно, не уверен, но про ракеты тут, по-моему, псевдонаучная ебанина, но это все дань времени, я ге стпну даже дыхания тратить на все эти перемещения в пространстве с помощью вееров и дисков.

Хотя читается несколько интереснее, если воспринимать текст как прото-приквел (1933 года) к “Радуге тяготения” о создателях А4. Цандер – эдакий мятущийся Бликеро, которому неназываемые фашисты “предлагают” “душить детей” с помощью “ракеты Пикколо” (прото-Фау2) не где-нибудь, а в Ленинграде (конечно). Только лагерь Дора у него в Андах, а место Готтфрида занимает фатоватый лорд. Третья часть – собственно приключенческая – занятно читаться будет на фоне “Страны багровых куч” бр. Стр.

Компенсируется вся эта ахинея, пожалуй, только буржуазным афоризмом “Конспирация упрощает отчетность”.

ВК. Пешеходное нытье “ближнего прицела” – ни литературы здесь, ни науки, ни фантастики, ни фантазии. Агитка Осоавиахима. Все без исключения персонажи ведут себя как гипервозбужденые щеночки, у которых нет ни грана собственного мозга, но они очень веселые и ласковые. Таков вообще стереотип советского научно-технического героя. Общаются между собой они все на том же плоском канцелярские. А при этом мечтают о мутациях человека под воздействием “лучистой энергии”: “Быть может, у стратосферных пилотов будут исключительно даровитые дети!” Что тут скажешь, идиоты: у стратосферных пилотов скорее всего уже никаких детей не будет. И это в лучшем случае. Зато здесь уже присутствуют “киндл” и “курцвайл” и употребляется слово “уник” из новояза.

Из потешного. У него в составе атмосферы на полном серьезе и как доказанный фигурирует газ геокороний, придуманный Вегенером для того, чтоб заткнуть дыру в познании в начале ХХ века. У автора в этом тексте явный фетиш – количество окон в гондоле дирижабля, необъяснимо. Словесный мусор обычен + “начал измерять своим телом пространство в трех измерениях”. Ну и, конечно, пресловутый шедевр: “ящик, где весело перелетали и суетились крупные мухи-дрозофилы”. А кроме того, подозреваю, что появляющаяся в конце “воздушная подушка” над Северным полюсом – все-таки какая-то ебанина, признанная скрыть собою вход в полую Землю.

никто из вас никогда ничего не скажет by Анна Синяткина

никто из вас никогда ничего не скажет by Анна Синяткина

My rating: 5 of 5 stars

Дети “жестоки, они вырастают в подозрительных граждан”. А нам в этой книжке повезло присутствовать при перерастании такого вот подозрительного детского гражданина в поэта – в координатной сетке Анны Глазовой по одной диагонали и Веры Полозковой по другой. Такой и должна быть идеальная поэзия в эпоху все большего обесценивания слов: заплачки, наговоры и мантры, которые заканчиваются сами собой, потому что у них кончается завод.

Собрание сочинений в 8 томах, том 6 (Звезда КЭЦ. Лаборатория Дубльвэ. Чудесное око). by Alexander Belyaev

Собрание сочинений в 8 томах, том 6 (Звезда КЭЦ. Лаборатория Дубльвэ. Чудесное око). by Alexander Belyaev

My rating: 2 of 5 stars

КЭЦ. Помню, в детстве этот роман не понравился мне больше всего предыдущего, и дальше я, кажется, даже читать не стал. А сейчас вроде бы даже ничего, у героя-рассказчика даже намечен какой-то забавный характер, а у текста интрига (в начале и конце, а там и не одна, но недолго). Полоумный астроном Тюрин тоже вполне убедителен (хотя это, похоже, сатирический образ), есть даже персонажи, отличающиеся от советских стереотипов умильных идиотов, герои-психопаты и вивисекторы (вместо картонных буржуазных мерзавцев и фашистов, кого тут, к счастью, нет вовсе). Тема с полой /зчркнт/ треснувшей Луной и вообще радует шизовостью фантазии, как в лучших домах Парижа и Лондона. А уж лунные мхи (“мелкие нити елкообразной формы… с подушечками-присосами”) и подавно веселят. Клубника же величиной с арбуз отправляет нас прямиком к “Мейсону-с-Диксоном”.

Но условия режимности на памирском космодроме, конечно, изумляют неимоверно, как и легкость перемещений по стране. Вот где фантастика галор, а вовсе не в наличии межпланетной станции. Прекрасная подробность – “промывание желудка и кишок” как часть общей санации организма перед космическим полетом (т.е. по сути у контрактных работников внеземной станции просто нахуй убивают всю иммунную систему, оригинальное решение; а после процедуры они снова выходят на улицу; но при этом им запрещают пожимать руки и “трогать земное”; в общем, автор крупный специалист, видно по всему). Да и “взрывные приборы” (ракетые двигатели) доставляют немало радости, а уж то, что в ракетах у них курят трубки…

Как и в предыдущем космическом романе, здесь тоже неким образом расхуячивают оранжерею, на большее у автора фантазии не хватает, и опять перемещаются в невесомости посредством идиотских вееров и дисков от штанги. Зато едят “банановый маседуан”, а девушки носят в невесомости платья. Ну и в светлом коммунистическом будущем эти идиоты жгут и корчуют тропические леса ради “культурного”, сука, земледелия, превращают “ядовитые джунгли” в равнину с многоэтажными домами на горизонте, а также, конечно, грозятся растопить полярные льды (чтоб всю сушу нахуй затопило, но наш автор об этом не задумывается, вот еще).

Местами автор из пролеткультовского ликбеза срывается в стилистику плакатного дацзыбао: “Затем вспыхивает голубой свет. Он постепенно переходит в розовый. Утро. Яблони в цвету. Молодая мать держит ребенка. Он протягивает руки лучезарному дню…”

Из глупостей: “аркан на шелковом шнуре”, что-нибудь то и дело “является”, “предметы прикреплены автоматическими закрепками” (есть вообще такое слово?), астероиды “покрывают стеклянной оранжереей”, “ракетка мчится на восток”, “осаждения вниз”.

К числу милых плюсов же относится почетное упоминание родного города.

ЛДВ. Опять пешеходная писанина ближнего действия о борьбе лучшего с хорошим. Она, в основном, о вивисекторах, конечно, но примечателен и поворот сюжета с химиком-наркоманом, который дома варил галлюциногенный газ. Повесть, напомню, 1938 года. Простые советские живодеры борются со старостью посредством гамма-облучения и экспериментируют “исключительно над животными”, а “слабоумные неряшливые старики вызывают жалость и отвращение”. В целом же на ублюдочном языке газетных передовиц повесть повествует про то, как вивисекторы лечат маразматика, чьим именем еще при его жизни назван институт, а сам он живет в эмалированной герметичной квартире. Один вивисектор при этом “спятил с ума”, потому что подсел на “электризацию мозга”. Здесь, в отличие от некоторых других текстов Беляева, предпринята попытка оживляжа советских схем персонажей за счет не обязательных для сюжета разговоров в духе “как ты наверняка хорошо помнишь, в студенчестве мы играли Шекспира”. Так вот, задача с треском проваливается, потому что сами персонажи интересны примерно как опарыши, и такова же у них жизнь за рамками сюжета.

ЧО. Если я правильно понимаю, роман дрянной настолько, что сам автор смирился только с его украинским переводом, с которого его потом и перевели обратно на русский, потому что оригинал автор выбросил. В этом томе, конечно, воспроизведен кривоватый, однако совершенно конгруэнтный авторской писанине перевод И. Васильева. Кривизна его в оставшихся украинизмах: “око” в названии вместо “глаза”, “хлопцы” как обращение еврея на Кольском п-ове. Безобразный словесный мусор тот же, что и у настоящего автора, все эти “кивки головой”, “подъемы вверх”, “безмерные дали”, в общем, все как в школьном сочинении троечника. “Миролюбивые беседы со старым водолазом” (хотя там никто с ним и не воевал).

Фамилию Штёллера автор, правда, привел почти правильно, но утверждает, что тот писал на “древнем немецком языке”. Зато Вашингтон у него – Георг. Вставная новелла про микромир – расхожий шаблон пролеткультовой фантастики 20х годов, к середине 30х такое уже сильно устарело. Но вот и чистая фантастика: “Экономический кризис, наступивший в это время, задержал дальнейшее развитие телевидения в Европе и Америке. Советские же ученые и изобретатели продолжали работать и… очевидно, опередили нас”. А дальше открытым текстом признается, что совки телевидение спиздили у Запада. Ну а отдельно приятно то, что с полным наплевательством международного морского права ищут наши герои возле Азорских островов какую-то ядерную хуйню, а находят Атлантиду. На глубине 100 метров, ага, в декорациях его же романа ОПК. Тут же фигурирует “континент Гендванна”. Все пролеткультовские лекции тут излагаются одинаковым умильным тоном пожилого ласкового идиота.

Один из главных вопросов, меж тем, о прекрасной коммунистической альтернативной реальности, остается таким: так а делают они все при этом что? Корабли бороздят Севморпуть – зачем? Реки спрямляют – для чего? В тайге паровые танки проламывают просеки – с какой целью? Вот на это как раз наш фантаст ответа не дает – видать, не придумал. Но самое, сука, поэтичное – вот: “Серебряной лентой протянулся Беломорский канал…”

Глупости: “Вторая смена экипажа должна немедленно выйти на работу” – это на пассажирском-то лайнере. Ну и по пассажирам там объявляют “аврал”, кресла в каюте крепятся к “полу” цепочками (на самом деле передвижная мебель крепилась раньше талрепами, а это отнюдь не “цепочки”, как сейчас – не знаю). Очень сомневаюсь, что автор когда-либо бывал на борту пассажирского лайнера, как и где бы то ни было за границей. Потому что в Буэнос-Айресе у него Литтл-стрит соседствует с Майской улицей, а в Нью-Йорке есть “квартал бедноты Бауэр”. А вот это просто шедевр советского страноведения, прямиком из писанины Тан-Богораза или Ильфа&Петрова: “Вместо фешенебельных ресторанов выросли маленькие «спикизи» — кабачки. Возле дверей закрытых кафе нищие, грязные, ободранные индейцы продают сосиски с хреном и «собачью колбасу» — пять центов порция»”. В Америке пароходы фрахтуют “за немалую копейку”. Ну и вот это отдельно прекрасно и написано с большим знанием дела: “Скотт налил виски в серебряную стопку, одним духом выпил, запил водой со льдом…” Персонажу назначают конспиративную встречу “в десятом часу вечера”, а на следующей странице он на нее является “без пяти десять”, опоздав чуть ли не на час. Автор явно держит читателя за олигофрена.

Опять почетное упоминание Владивостока, где от монголки родился водолаз Протчев. Хотя познания автора и об этом регионе рудиментарны: наш герой “мальцом голоштанным ныряет за ракушками в Далеком”. Где это вообще? Автор явно считает, что во Владивостоке все места так называются, что тут думать? – это же “далеко от Москвы”.

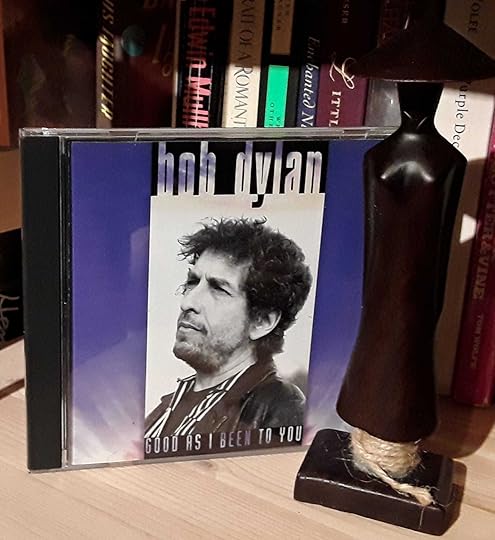

раз мы нынче в нашим народом, то и музыка у нас соответствующая