Ramiro Sanchiz's Blog, page 4

July 30, 2020

Alasdair Gray, Lanark

1Es harto común encontrarse con el tipo de lector que presume de haber leído libros raros, y por raros se entiende aquellos que son poco conocidos, poco leídos, quizá inconseguibles o incluso no han sido traducidos. Se mezclan, entre otras cosas, el gesto hipster de declarar haber “llegado primero” y el espíritu explorador del bibliómano que se aventura por bibliotecas perdidas en aquellas tierras olvidadas por los imperios; todo el mundo leyó a fulana o a mengano, diríase, pero ¿quién conoce a….? Y el resultado es algo parecido al capital simbólico: de pronto, quien conoce a ese escritor envuelto en misterio o esoterismo ha ganado cierta estatura. Al menos así funciona entre gentes fácilmente impresionables: adolescentes, talleristas de grupos de creación de poesía o narrativa, etcétera. Gente, es decir, que se dice amante de la literatura.Debo admitir que me encantaría ser capaz de jugar esa carta, pero lo cierto es que todos los autores oscuros, esotéricos, apenas leídos o inconseguibles (o todo esto junto) que conozco son de ciencia ficción, lo cual implica una notoria devaluación del capital simbólico aludido en el párrafo anterior. Eso, digámoslo así, no sirve.Sin embargo, en una ocasión noté que fluía hacía mi persona cierto prestigio de lector aventurado y conocedor de tesoros ocultos. Fue en 2010, en una reunión de escritores latinoamericanos jóvenes que se celebraba en Madrid: nadie tenía la menor idea de quién era el escritor del que había empezado a hablar con admiración, excepto otro escritor del que suelo de hecho hablar con admiración y que, entre otras cosas, pasa por un inmenso conocedor de tesoros ocultos y lector de casi cualquier cosa que pase por literatura. No importa el nombre de este conocedor, sino la identidad del escritor desconocido para la mayoría de los presentes: Alasdair Gray, y creo que en todas las ocasiones que he mencionado el resultado resultó ser el mismo que el de aquella tarde en Madrid. Es un escocés, aclaro siempre, que publicó en 1981 un libro llamado Lanark, una de las cosas más impresionantes publicadas bajo la forma de una novela. Ignoro si mi prédica graysista resultó alguna vez en el contacto real de un nuevo lector con Lanark u otra de sus novelas, pero al menos por unos minutos logré pasar por un descubridor de rarezas. Y para alguien como yo, que siempre llega tarde a todo (empecé a ver Lost, mi serie favorita de todos los tiempos, cuando promediaba ya la segunda temporada, me fascinó Mircea Cartarescu después de que todo el mundo presumiera de haber atravesado los cientos de páginas de Solenoide, y así sucesivamente), se sintió muy bien.2Ahora el flashback de rigor. Descubrí a Alasdair Gray en 2005, lo cual en cierto modo es curioso para alguien que conocía bastante bien el catálogo de Minotauro desde fechas tan tempranas (dada mi edad, claro) como 1992, ya que la editorial publicó (en su rama española) dos libros del escocés (Un hacedor de historia y el maravilloso Cuentos ante todo inverosímiles) en los noventa. Así, a pesar de que a los quince soñaba con completar la colección que sugerían las páginas finales de todos los libros, donde se listaba una selección de títulos publicados (y, por cierto, así fue como “descubrí” El señor de los anillos), jamás me enteré de la existencia de aquellos tomos.A mediados de los 2000, por otra parte, estaba considerablemente más preocupado por la música que por la literatura —en oposición al presente, cuando estoy apenas un poco más preocupado por la música que por la literatura— y alimentaba las esperanzas de “salir adelante” con la banda que tenía entonces, para la que componía músicas y letras, tocaba la guitarra y, horror, también cantaba (o hacía algo parecido a cantar, para ser más justos con los pobres oídos que debieron sufrir aquellas performances). En circunstancias que no vienen al caso, mi tío me puso en contacto con el hijo de un amigo suyo, un vasco cuatro años mayor que se hacía llamar Txabi (nacido durante el franquismo, debió haber sido anotado como “Javier”). Nos encontramos en un bar de Punta Carretas y pronto descubrimos que nos gustaban más o menos las mismas cosas, desde Tolkien y Tool hasta Dan Simmons y King Crimson. Le comenté que tenía una banda glamgothmetalexperimentalelectroalternativa y que nos venía bien un guitarrista más. Después resultó que Txabi era más o menos un virtuoso del instrumento, que sabía de teoría musical más que todos los demás miembros de la banda juntos y que, creo recordar, tenía perfect pitch (lo cual, sesiones de “taller de canto” mediante, sirvió para que yo renunciara al lugar de vocalista); pero, además, en alguna de aquellas primeras ocasiones en que nos encontramos por ahí le comenté que también escribía narrativa, y le pasé los últimos cuentos que había terminado. Por esas fechas mi única actividad pública como escritor era participar del concurso de narrativa joven de la filial Jai de la B’nai B’Rith, en el que año tras año obtenía desilusionantes menciones de honor y, por tanto, veía impresos mis textos en unos libros pequeñitos, de tapas a colores plenos y casi siempre primarios, que una vez apagadas las luces de su presentación (donde se comía y bebía bastante bien), desaparecían misteriosamente de cualquier lugar que no fuesen las estanterías de los publicados —miento: hace unos años conseguí un tomito que me faltaba en el rebusque de saldos de una librería de viejo cerrada que exponía sus remanentes en la Feria del Libro de Paysandú, o Maldonado, o San José, no recuerdo bien; por supuesto, mi ejemplar está autografiado por uno de los autores. En ese concurso, de hecho, obtuve menciones hasta 2008, el último año en que (por cumplir treinta) calificaba de “joven” y, por tanto, podía presentar mis cuentos. Ese año recibí el primer premio —compartido con una joven promesa rápidamente esfumada del mapa, que según tengo entendido se convirtió en abogado— por un cuento copiado de El discurso vacío, de Levrero (se titulaba “El cuento vaciado” y tuve el descaro o la ingenuidad de incluirlo a mi primer libro de relatos). Como ya para entonces había roto la banda y abandonado toda esperanza de hacer música de un modo más o menos público, profesional o pretendidamente “serio”, volvía a la literatura (así escrito me recuerda la biografía de solapa de un querido amigo ya fallecido, donde se decía que después de publicar varios libros el escritor en cuestión fue “devuelto a la música” gracias a su banda de rock del momento) con cierta amargura y ganas de conquistar las eventuales polonias. Pero esa, como se dice al final de Conan el Destructor, es otra historia.Cuando Txabi leyó mis cuentos seleccionó uno que le gustaba especialmente. Era una trasposición muy calcada de la historia de Heliogábalo de Emesa a un contexto de imperios más o menos fantásticos en el que se hablaba de una flor alien y algunas cosas más (todas reaparecidas en novelas posteriores): se parece a los cuentos de Alasdair Gray, dijo quien poco después pasaría a dirigir las sesiones de rol (Rolemaster Tierra Media, para dar detalles nerd) en las que conocería a mi esposa. Le respondí a Txabi que jamás había leído a Gray y él (con un fervor graysista que todavía vive en mí) pasó los siguientes dos o tres meses instándome a que lo hiciera con todas las armas retóricas disponibles. Y había que leer Lanark, precisaba. Los otros libros estaban bien (mi cuento se parecía a uno de los que integraban Historias ante todo inverosímiles, lo cual sin duda fue uno de los mayores elogios que le han hecho a mis textos), pero Lanark estaba a otro nivel. “Despegado”, habría dicho de haber sido uruguayo.3Pero no llegué a Gray sino hasta mucho más tarde. En 2007 compré Lanark en la edición aniversario de Canongate, por Amazon, y lo leí en tres días tras haber renunciado a mi empleo de entonces, que era tratar de vender cosas parecidas a libros en una sucursal de cierta célebre juguetería y papelería montevideana. Semanas atrás había leído La novela luminosa, de Levrero, lo que terminó por catalizar mi renuncia; no sé si entonces el uruguayo y el escocés se tocaron en mi lectura de sus obras respectivas, o si más bien me detuve en sus (no pocas) diferencias. Ahora han pasado trece años y, en medio de la pandemia y la reclusión, releí Lanark. En su momento (y también ahora) el libro me fascinó o deslumbró como pocos —y me convirtió en un verdadero predicador de la graylatría, misión que jamás perdí de vista en estos largos años. Quizá, como pasa con las primeras (y por demasiado tiempo únicas) lecturas de libros tan vastos, no pocas secciones de la novela permanecieron en una suerte de opacidad luminosa: esas páginas de las que no se lee nada en verdad, pero que persisten en la sensibilidad, como si esta supiera replegarse a la espera del momento en que las circunstancias logran que ciertos detalles nos llamen la atención y empecemos a mapear esos territorios recorridos a ciegas. Por supuesto, no puedo presumir de que una segunda lectura de Lanark me haya permitido “abarcar la totalidad” del libro, porque toda obra es inagotable y algunas son más inagotables que otras, pero creo haber obtenido una imagen de conjunto un poco más detallada que la que permanecía en mi memoria. Y, entre otras cosas, emergió cierto parecido asombroso entre Gray y Levrero: casi como si hubiese encontrado, en esta lectura (detalles sórdidos a continuación) el camino a casa.4Esto amerita, notoriamente, una lectura más detenida, un “análisis pormenorizado”, como se suele decir, y mucho más trabajo; pero por ahora bastará con recoger algunas impresiones sobre el parecido de Lanark con no pocos textos de Levrero. En particular la tercera parte de la novela de Gray (con la que arranca el libro, cuyo orden de partes es 3, prólogo, 1, intermedio, 4, 2, epílogo) resulta llamativamente semejante a Paris y al cuento “Espacios libres”, en los que el recurrente solitario levreriano entra en contacto con pequeñas comunidades de hombres y mujeres derruidos (esto, a su vez, también puede remitir al más reciente The Spectral Link, de Thomas Ligotti), que se reúnen en las noches grises y viven un caos a escala y una confusión cotidiana. Lanark, el protagonista de la novela epónima, descubre en las sombras de Unthank (una ciudad de pesadilla en la que nunca brilla el sol) un pequeño club liderado por una suerte de chantafilósofogurú posteriormente elevado (en la cuarta parte del libro) a la autoridad máxima de su ciudad; Lanark, además, se vincula a los integrantes del club, los acompaña al cine, se enamora de una de las mujeres y, mientras vive en una habitación que le alquila a una anciana, desarrolla una enfermedad llamada “dragonhide”, que poco a poco va convirtiéndolo en dragón.Pero terminada esta tercera parte, cuando comenzamos la “primera”, la historia de Lanark deja paso a la de Thaw, un niño con notorios problemas emocionales que aspira a convertirse en artista. Aquí arranca la versión de Gray del Retrato joyceano, y si bien para este momento entendemos que las proporciones de la novela se acercan a las de eso que ha sido dado en llamar “novela total” y por tanto a algo en principio ajeno a la sensibilidad levreriana (quien famosa y uruguayamente declaró preferir cultivar pequeños jardines a levantar catedrales), las coincidencias siguen presentes: sólo que se han deslizado ahora hacia cierta cosmovisión inherente, o incluso hacia un perfil posible de sus autores —en el caso de Gray un escocés autodidacta de clase obrera, en el del Levrero un (¿acaso equivalente?) uruguayo autodidacta de clase media.Es posible que todos los autodidactas del mundo se parezcan en líneas fundamentales de su sensibilidad y su actitud hacia los saberes, pero es llamativo que tanto Levrero como Gray dejen ver en su escritura una suerte de gnosticismo amargo y un humanismo pesimista, derrotado, por el que esa cosa única, espiritual y tal vez divina que hace al ser humano en su esencia queda maculada inevitable e irreversiblemente por el mundo y su valle de lágrimas. Gray piensa en principio a otra escala: habla de guerras, de maquinarias, de gobernantes, de la historia del mundo explicada en cuatro páginas, pero lo hace con la misma ligereza con la que Levrero aborda temas similares en, por ejemplo, el cuento “Aguas salobres”, una de sus obras maestras. Hay, repito, una coincidencia de sensibilidades, no de resultados (salvo cuando esos resultados se parecen, por supuesto).5Sin duda, Levrero no leyó a Gray. O, en todo caso, no pudo hacerlo mientras escribía buena parte de su obra, esa parte que hace que Levrero, para todos nosotros, sea Levrero. No pudo leerlo en 1968, por ejemplo, mientras trabajaba en la Trilogía Involuntaria (cuyas partes integrantes resuenan con imágenes y temas de Lanark), por la simple razón de que por ese entonces Gray todavía estaba escribiendo su novela, que fue publicada recién en 1981; Gray no leía español, y los únicos cuentos de Levrero que pudo haber leído traducidos, si es que leía francés, fueron los de La máquina de pensar en Gladys en su edición francesa (Labyrinthes en eau trouble) de 1977. Pero esto no tiene importancia; el complejo “índice de plagios” que Gray incluyó como notas al margen al epílogo de Lanark incluye un buen número de libros rastreables a su vez a las lecturas de Levrero, lo cual es evidentemente un buen punto de partida a la hora de pensar en la formación y desarrollo de sus sensibilidades. El gesto metatextual de Gray, a su vez, que enumera los antecedentes del libro que se está leyendo y los involucra en el relato pirandelliano y unamunesco del encuentro entre personaje y autor, es tan candoroso como los experimentos formales de Levrero en Ya que estamos o los cuentos de El portero y el otro.6Levrero, como todo gnóstico, no podía aceptar una visión no humanista del mundo: con todos los matices imaginables, su apelación a lo “espiritual”, al arte como expresión del inconsciente y de lo esencialmente personal, y su distinción entre imaginación e invención (como la desarrolla en su correspondencia con Pablo Silva Olazábal), presuponen la idea de un sujeto humano esencial y de alguna manera transfísico: indicios de una superación de esta poca cosa en que estamos inmersos —la materia, la economía, la selección natural. Hay en su obra, es decir, una permanente búsqueda de lo auténtico (entendido siempre como lo más excelso), de lo cercano al núcleo de lo humano, que, entre otras cosas, da por sentado que hay algo así como “lo humano”, por extraño que pueda resultar al final del camino. Alasdair Gray, a su vez, entiende que la gran maquinaria del cosmos no hace otra cosa que destruir esa esencia humana, maltratarla, vulnerarla. Como Kurt Vonnegut, da por sentado que la vida “no es forma de tratar a un animal”, y apela a una suerte de ética por la que los seres humanos, dada su condición esencial y a su vez privilegiada (seres conscientes de sí), deberían comportarse dignamente; por supuesto, esto no sucede, pero el deber ser de Gray se mantiene ante la adversidad y la aniquilación, por decirlo así, aunque sea como una utopía. En algún momento perdimos el camino, diría, y ya nunca lo volveremos a encontrar; pero alguna vez existió un hogar. Arriesgo una conclusión. El hecho de que no otra cosa se diga en Paris, por poner apenas un ejemplo, no es sorprendente: estas formas de gnosticismo son ubicuas en la literatura, porque la literatura en el fondo no es otra cosa que un pliegue del humanismo: su brazo, quizá, su herramienta, y por tanto sólo en los escritores sospechosos de no “pertenecer” del todo a la literatura (Ballard, Burroughs, Lovecraft) cabe encontrar un pensamiento radicalmente opuesto. Levrero y Gray escribieron libros que resuenan armónicamente con ese gnosticismo porque vieron siempre en la literatura la expresión más auténtica de esa esencia humana cuya existencia la propia literatura les había enseñado a dar por sentada, en un loop memético hipersticional. En última instancia, lo que resulta llamativo es la magnitud del parecido: cómo dos hombres estrictamente contempráneos (Gray nació en 1934, Levrero en 1940), separados por un océano, una lengua y por la historia del capital escribieron ficciones que se parecen tanto sin parecerse demasiado (no se trata de la coincidencia entre “El ahogado más bello del mundo”, de García Márquez, y “El gigante ahogado”, de Ballard, dos cuentos que son exactamente el mismo).7El resto (como el principio) es historia personal. Leí a Levrero y a continuación a Gray, y ambos a su manera formatearon mi vida (mi pensamiento, mis intentos de escritura, mi sensibilidad) durante los años de 2005-2010; mis primeras novelas (iban a formar una trilogía integrada por 01.Lineal, 02.Espuma y 03.Regreso, que creo llegué a presentar a algún editor) imitaban a ambos, como si los arrojaran a la máquina teletransportadora de The Fly. Yo, quiero decir, sólo encontraba el parecido entre Gray y Levrero escribiendo, en oposición a hacerlo leyendo. Y si bien estas tres novelas no fueron editadas finalmente, las retomé y reescribí de varias manreas, y todavía hoy lo hago, como si fueran instancias de mi propio ADN, hackeado viralmente por Levrero y Gray, o por eso que son cuando son el mismo.Leer (y escribir), supongo, es enfrentar espejos en movimiento para obtener loops visuales, o apuntar cámaras a monitores; en la imagen aparecen los fantasmas, los espejismos: el arte, la esencia, el yo, el ser humano.

Published on July 30, 2020 15:40

David Bowie, Ziggy Stardust, Low

0(Supongo que si fuera periodista propondría lo que sigue como el primer avance de una concebible Guía parcial para navegar la bibliografía sobre David Bowie. Sordid details following.)1Vamos a pretender, para empezar, que la noción de ziggycentrismo existe desde hace tiempo y es tan común como la de antropocentrismo o logocentrismo, y que su definición tan apresurada como no-del-todo-precisa podría ser algo así como “la tendencia a estimar a The Rise and Fall of Ziggy Stardust and The Spiders from Mars (1972) como la obra maestra de David Bowie, es decir el más logrado de sus álbumes y, al mismo tiempo, el más importante históricamente”. 2La primera mitad del credo ziggycentrista es la más fácil de discutir (no lo voy a hacer acá porque, como se verá, el objetivo de este texto es más bien otro u otros), y si bien la segunda parece un poco más firme en sus pretensiones hay al menos un par de candidatos como mínimo igualmente firmes para ese puesto. Pero el verdadero ziggycentrismo afirma las dos cosas. No solo que “Bowie tiene discos más influyentes o históricamente relevantes pero Ziggy es el mejor”, ni solo su reverso, que “Ziggy podrá no ser su mejor disco pero sí es el más importante” sino las dos cosas al mismo tiempo.3 El 11 de junio de 2002 Bowie tocó en vivo su álbum Low completo. Esto no tenía precedentes, ni volvería a suceder. Algunos de sus discos, incluso, incluyen canciones que jamás sonaron en vivo, ni siquiera en sus respectivas giras promocionales (“Wishful Beginnings”, de 1.Outside, es un ejemplo), y si bien se conocen versiones en vivo de todas las canciones de The Rise and Fall…, en ningún caso Bowie lo tocó en vivo completo y en orden. De hecho, en 1978 ofreció una suerte de resumen o “suite” extraída del álbum, que aparecía así reducido a seis o siete canciones, según la fecha; por ejemplo, en los conciertos del 30 de junio y el 1 de julio de 1978 en Londres tocó, en el orden que sigue, “Five years”, “Soul love”, “Star”, “Hang on to yourself”, “Ziggy Stardust” y “Suffragette city”, lo cual equivale simplemente a prescindir de casi la otra mitad de las canciones: “Moonage daydream”, “Starman”, “It ain’t easy”, “Lady Stardust” y “Rock ’n’roll suicide” (esta última fue tocada en los conciertos más tempranos de la gira, sin embargo). Es The Rise and Fall a escala ½, por decirlo así, y también la excepción, ya que ninguno de los álbumes de su discografía sería ofrecido por Bowie de esta manera; en los conciertos de la gira de Earthling (1997), por ejemplo, podían sonar hasta cinco de las nueve canciones del álbum, pero no eran presentadas de acuerdo al orden en que aparecían en el disco; del mismo modo, cada gira promocional dio usualmente cuenta de buena parte del álbum al que se debía, pero estos no eran ofrecidos bajo la apariencia de una obra monolítica, cuyas partes debían sonar todas y en su debido orden, sino más bien como una suerte de repertorio o acervo de canciones, que podían tomarse como y cuando se quisiera, desligadas de la relación significante que les daba su pauta de sucesión original. La versión a escala ½ de The Rise and Fall sí ofrece las piezas extraídas en el orden original, pero no respeta al álbum completo. En cambio, en el mencionado concierto de junio de 2002 Low sonó completo y en orden, desde “Speed of LIfe” hasta “Subterraneans”. 4Una conclusión posible es que a partir de 2002 Low quedaría presentado como el disco más importante de David Bowie, y que esta presentación fue sancionada por el propio creador. Después se multiplicarían las reseñas que lo elevarían a esa categoría, los comentarios en detalle, las explicaciones, pero lo cierto es que ese consenso crítico no existía antes del concierto del 11 de junio de 2002. Es interesante, por otra parte, que lo más parecido que tuvo Low a una gira promocional fue la Isolar II Tour, de 1978, cuando sonó por primera vez en vivo material de los discos aparecidos en 1977, Low y su sucesor “Heroes”; es decir que al mismo tiempo que Bowie ofrecía lo más reciente y radical de su catálogo, volvía a The Rise and Fall para presentarlo a escala y en orden.5El Lowcentrismo, entonces, postula que Low es la obra maestra de Bowie y a la vez su disco más importante. Los argumentos están a la vista: el sonido de la batería, la anticipación del pospunk, la vocalización precursora de las performances de virtualmente todos los vocalistas de la primera sección de los ochenta (esa que se extiende hasta que lo pop primó sobre lo synth), etc. Si la bowiexégesis de los setenta, ochenta y quizá noventa fue a grandes rasgos ziggycentrista, la del 2002 en adelante es lowcentrista (y me pregunto si veremos el ascenso del blackstarcentrismo alguna vez). Por supuesto, hay excepciones: Chris O’Leary, por ejemplo, vacila en su guía completa en dos tomos de la discografía de Bowie entre una suerte de ziggycentrismo moderado y un stationtostationcentrismo bastante convincente.6Hace un año y pico un relativamente célebre y también relativamente “importante” periodista musical argentino, en una conversación que sostuvimos por ahí junto a amigos en común, se refirió a David Bowie: a life, la biografía publicada por Dylan Jones en 2017, como “monumental”. Es, por supuesto, el tipo de cosas que diría un periodista musical (o cultural, pongamos), su adjetivo favorito, por decirlo así, y por tanto la notoria impronta de cliché exhibida por lo dicho debería desestimar por completo el juicio sobre el libro en cuestión. Estamos hablando, por cierto, de ese tipo de periodista al que difícilmente lo sorprendamos en posesión de una idea (en oposición a una cita de una idea) y que es capaz, con total desenfado y convicción, de soltar el equivalente en la lingo de un “sillón desvencijado” o de “el país galo” o “la India milenaria”. Sin embargo, el libro de Dylan Jones parece, a simple vista, “monumental”: es grande y está lleno de cosas que parecen importantes, por ejemplo testimonios (creo que derivados de nada más y nada menos que 180 entrevistas) de familiares, amigos, allegados, colegas y fans de David Bowie, que van ordenándose cronológicamente en un relato que cristaliza en lo que podríamos llamar una “biografía”.7Y sí, está claro que lo de Dylan Jones debe ser calificado de “monumental” por los periodistas, al menos bajo la idea de una suerte de solidaridad gremial, dado que conceder la palabra a los otros en lugar de proponer ideas propias (o favorecer marcadamente a lo primero en el mix) es una buena manera de describir el m.o. de ese tipo de periodista (como el célebre argentino autor de la calificación de “monumental”) al que, repitámoslo, no solemos descubrir in fraganti concibiendo una idea.8Pero basta de este periodista felizmente olvidable, porque resulta que Dylan Jones también escribió When Ziggy played guitar (2011). Y resulta también que Dylan Jones (nacido en 1960, lo cual prácticamente garantiza lo que sigue) es un buen candidato al rey de los ziggycentristas.9Empecemos por decir lo que When Ziggy played guitar sí es: un libro disfrutable, ameno, entretenido, lleno de anécdotas personales y testimonios de amigos, allegados, colegas y fans de David Bowie, algunos de ellos lo suficientemente ilustres como para merecer su propio lugar en la historia del rock y, por tanto, ayudar a sostener la idea (ofrecida explícitamente en la segunda mitad del libro, cuando Jones se pone a repetir con menos convicción lo dicho en la primera mitad) de que The Rise and Fall es, por lo menos, el disco más importante de David Bowie. Y si aquel libro “monumental” resulta al menos útil a la hora de ponerse a citar lo dicho por estos fans, colegas, allegados y amigos (pensémoslo más como un archivo que como un libro y si buscamos esto último leamos Strange Fascination, de David Buckley, o los ya mencionados volúmenes de Chris O’Leary, libros todos estos en verdad llenos de ideas), When Ziggy played guitar, reducido al testimonio del propio Dylan Jones (que por tanto podría haber sido incluido en su libro de 2017), es particularmente interesante, en especial en relación a la célebre actuación de Bowie en el programa de TV Top of The Pops el 5 de julio de 1972, un momento más o menos consensuado como un punto de divergencia en la historia del pop y el rock. Es divertido, de hecho, leer sobre los problemas de Dlyan Jones en 1972 para lograr que un peluquero le cortara el pelo a la Ziggy Stardust, tanto como las idas y vueltas de Bowie y su banda en el estudio de la BBC donde sería grabado Top of the Pops. 10A la vez, When Ziggy played guitar no es un análisis realmente interesante del disco de Bowie, ni en términos musicológicos (y todavía circulan por ahí quienes creen que la única manera de hablar sobre música es la técnica, como si en efecto la música, y el pop/rock en particular, fueran solo música) ni culturales ni siquiera impresionistas. Tomando Rebel Rebel (2013), la primera entrega del comentario pormenorizado de O’Leary y extrayendo los comentarios de las canciones de The Rise and Fall se obtiene un librillo de veinte páginas que dice mucho más que el de Dylan Jones sobre el disco en cuestión, su época y su posible lugar en la obra de Bowie —lo mismo vale para The Complete David Bowie (2016), de Nicholas Pegg, libro que por una vez sí merecería el adjetivo favorito de ciertos periodistas musicales. En otras palabras, si se busca en When Ziggy played guitar algo más que un testimonio de 200 páginas, adornado con desgrabaciones hechas a lo largo de un domingo lluvioso, no se lo encontrará. Ni siquiera las fotos se apartan de lo trillado, vamos.11Sin embargo (y lo que sigue es un cliché de tales dimensiones que sobre él que se arrojaría todo periodista con los colmillos del lobo de Tex Avery en plena erección salivante), no hay libro alguno tan malo que no contenga algo bueno, y por tanto hay que concederle a Dylan Jones que quizá sí tuvo una idea. No puedo citar la página porque leí el libro en mi Kindle, pero al límite de la primera mitad Jones comenta al pasar que hasta los setenta la fantasía consabida del fan era que un buen día su ídolo llamase a su puerta y se pusiera de inmediato a tocar un set de sus mejores canciones ahí mismo, en el living, después de mover la silla de la bisabuela para hacer más espacio —mientras que en las décadas que siguieron la fantasía no sería tanto que la estrella baje al nivel del fan sin que este suba al de la estrella, y, pongamos, toque el solo de guitarra de “Moonage Daydream” en un concierto multitudinario, ante la mirada aprobadora de Bowie, mirándolo como miró en su momento a Adrian Belew o a Reeves Gabrels exprimir las cuerdas en “Stay”. Jones no reflexiona sobre esto; se limita a exponer la idea y dejarla abandonada bajo la lluvia del domingo, en el fondo algo descuidado de una casa en un suburbio de Londres mientras en la grabadora suenan casetes con entrevistas a fans, allegados, colegas, amigos y familiares. Pero es fácil pensar que hay algo allí: el pop, la creación de la identidad personal, la producción de la idea de individualidad, la moda, la circulación de símbolos y memes, la música reflejada en el espejo preciso del capital y la tecnología. 12Un tiempo después, volviendo al tema de Dylan Jones, el periodista argentino me dijo que mi predilección de biografías que “leen” al biografiado para ofrecer una visión específica, crítica y problematizada, que arriesgan hipótesis y modelos interpretativos y que son, en última instancia, “de autor” —como lo que podemos encontrar en los libros mencionados de Pegg, O’leary, Buckley, Seabrook y Greco, más Hugo Wilcken, Simon Critchley y Will Broeker— , no viene a hacer otra cosa que probar lo pretencioso que soy. Bueno, le dije, seré pretencioso pero al menos no soy honesto.

Published on July 30, 2020 15:39

February 7, 2020

Viajar no lleva a ningún sitio, Gabriel Peveroni

Circuitos del futuro

En 2016 la editorial HUM publicó Los ojos de una ciudad china, de Gabriel Peveroni. El libro fue en su momento anunciado como la primera entrega de un proyecto narrativo más vasto y ambicioso, cuyas líneas estructurales quedaban trazadas desde las intensas 215 páginas de esta primera entrega. Había códigos literarios evidentes y también núcleos temáticos: desde David Bowie y su Ziggy Stardust hasta la maquinaria narrativa de César Aira, pasando por la ciudad de Shanghai y la obra de Roberto Bolaño. Bastaba con unir los puntos y prolongar las líneas o tensores de la narrativa para adivinar que el proyecto total (que recién en la reciente segunda entrega pasó a ser denominado Proyecto Shanghai) sería una novela de largo o larguísimo aliento: una verdadera obra maximalista (en el sentido que da el crítico Stefano Ercolino al término, empleado para dar cuenta de las peculiaridades de novelas como 2666, de Bolaño, El arcoíris de gravedad, de Thomas Pynchon, Submundo, de Don De Lillo, y La broma infinita, de David Foster Wallace) que, por lo que podríamos llamar “comodidad editorial”, o “realismo editorial” dadas las características de nuestro mercado literario, quedó dividido en tres entregas o tomos, con la única salvedad de que la publicación del primer tomo permitiría a Peveroni modificar, reescribir o reconcebir las entregas sucesivas, en una suerte de proceso cibernético o retroalimentado.

No hace falta dedicar demasiadas líneas a explicar por qué un proyecto como este es anómalo y hasta diría “monstruoso” en el contexto de la narrativa uruguaya reciente, dominado por novelas más bien cortas o cortísimas (Las arañas de Marte, de Gustavo Espinosa, El hermano mayor, de Daniel Mella, Washed tombs, de Mercedes Estramil, etc.); sin embargo, dos años después de la salida de Los ojos de una ciudad china, aparecieron dos libros que también, cada uno a su manera, apostaba por esa suerte de “maximalismo oriental” hasta entonces relativamente ausente de la escena literaria. Tanto Mil de fiebre, de Juan Andrés Ferreira, como Te odio, eternidad, de Nicolás Alberte, propusieron textos desafiantes, intensos, enciclopédicos y desbordantes, que empezaron a desplazar el centro de la escena literaria local hacia zonas notoriamente menos pobladas (es de rigor, por supuesto, nombrar antecedentes recientes: desde Dodecameron, de Carlos Rehermann, hasta El infinito es una forma de hablar, de Horacio Verzi, pasando por El señor Fischer, de Ana Solari: libros que, si bien no encajan en realidad en el molde maximalista como lo propone Ercolino, sin duda, aunque algunos más que otros, pasaron por “aberrantes” en el contexto en que fueron publicados). Ese movimiento, entonces, parece preparar el campo para una mejor recepción del Proyecto Shanghai, y es en este contexto algo mutado que HUM acaba de publicar la segunda entrega, Viajar no lleva a ningún sitio.

El futuro y la ciudad de los clonesLas coordenadas temáticas y literarias no han cambiado, pero puede verse en este segundo tomo un cierto recrudecimiento o intensificación de algunas pautas ya esbozadas en Los ojos…, así como también una proliferación nueva, hacia zonas no exploradas en la entrega de 2016. Por ejemplo, la trama de clones y conspiraciones sugerida por Los ojos… aparece tratada de manera mucho más intensa en Viajar…, que por momentos juega a acercarse (mucho más que su precedente) a un verdadero thriller neociberpunk. A la vez, el ámbito marcadamente “internacional” o “cosmopolita” de Los ojos… empieza a replegarse hacia un punto de partida uruguayo: gana foco la historia de Maria Zauber y la banda protopunk uruguaya Los Suicidas, y ciertas reflexiones sobre los años del pospunk uruguayo (maravillosamente expuestos en el reciente La era del casete, de Tabaré Couto) empiezan a reclamar un primer plano tanto narrativo como temático.

Tanto Zauber como Los Suicidas remiten a ficciones anteriores escritas (u orquestadas) por Peveroni, del mismo modo que algunos de los personajes de Los ojos podían ser rastreados hasta las primeras novelas de su autor. En Viajar…, sin embargo, el efecto de lectura trasciende el mero gesto intratextual o incluso la creación de un universo ficcional más o menos coherente (al estilo de, pongamos, el Onetti de El Astillero, Jacob y el otro y Juntacadáveres, o el Larry Niven del ciclo El Espacio Conocido), sino que se vuelve sobre sí mismo, como parte de ese proceso cibernético de retroalimentación del que hablaba más arriba. Esto será complementado, a juzgar por los avances del tomo 3 incluidos a modo de apéndice en Viajar…, por la resignificación del autor real Gabriel Peveroni en tanto personaje: así, las novelas La cura, El exilio según Nicolás y Tobogán blanco, junto a obras dramáticas como Groenlandia, quedan convocadas y resignificadas: como el proceso por el que los sistemas estelares se forman a partir de nubes de polvo en rotación, aparece un astro principal (el Proyecto Shanghai en sus tres tomos, que podrían eventualmente ser publicados como un solo libro) y una serie de cuerpos “menores” en órbitas: planetas, satélites y asteroides. No se trata, entonces, solamente de escribir una macronovela en tres partes sino, más bien, de reformatear la obra literaria de una vida: así, el Proyecto Shanghai crece en fascinación y ambición.

Pero quizá hay más. No sólo cabe pensar que la publicación del segundo tomo encaja perfectamente con un momento de cambio en la escena literaria uruguaya, tanto por la emergencia de una nueva promoción que publica tanto en editoriales alternativas o artesanales como en las ya instaladas Estuario y Fin de Siglo (escritores como Fabián Muniz, Carolina Cynovich, Gonzalo Palermo, Gonzalo Baz y Matias Mateus) como por esa notoria expansión hacia los territorios de la macronovela o la novela maximalista propuesta desde los libros de Alberte y Ferreira, sino que además el Proyecto Shanghai, desde la escenografía convocada en su título, da cuenta de un proceso en curso que vuelve a conferir un surplus de significado a la noción de futuro, cuya potencia parecía perdida en la primera década y media del siglo XXI (los años del “realismo capitalista” expuesto por Mark Fisher, con su ascendencia ballardiana). En Viajar no lleva a ningún sitio (y también en Los ojos de una ciudad china), entonces, Shanghai es un lugar cargado de futuro (como el Uruguay de buena parte de los ochentas se aparecía como un lugar de caminos muertos), de potencialidad histórica; lejos del gastado “fin de la historia” del perimido discurso posmoderno, estamos ingresando a una nueva época, a un nuevo zeitgeist, que encuentra en novelas como las del Proyecto Shanghai su carne, su sangre y sus circuitos.

Published on February 07, 2020 12:51

Fear Inoculum, Tool

Inocular el futuro

Un lugar común en relación con Fear Inocolum, el quinto álbum de Tool, podría ser que si a la banda le tomó trece años para componerlo, producirlo y publicarlo, acaso sea imposible (o al menos en extremo indeseable) dar cuenta del universo musical que construye tras dos o tres escuchas. Lo cierto es que basta con los veintidós minutos que abarcan las dos primeras piezas para formarse una idea o, mejor dicho, el germen o guía de lo que podría llegar a ser una buena impresión del álbum completo. Es decir: que Tool tanto reitera como renueva –o repite como refina– su fórmula consagrada en el cambio entre Aenima(1995) y Lateralus (2002), y por eso quien lo escuche encontrará los cuidados polirritmos (es decir, dos o más patrones rítmicos que suenan juntos) y polímetros (es decir, dos o más compases distintos superpuestos), el bajo intrincado de Justin Chancellor, los riffs de guitarra en compases inusuales y un característico sonido de distorsión a cargo de Adam Jones, la batería desbordante y virtuosa de Danny Carey y la voz emotiva e intensísima de Maynard James Keenan, más la estética típica de la banda, con su esoterismo oscuro y su conceptualidad. Bien. En ese sentido, Fear Inoculum es, una vez más, ese disco que Tool graba una y otra vez –y que cada vez graba mejor.Pero como toda repetición es una forma de cambio, incluso si Tool no hiciera más que reiterar de manera estricta una pauta, sin duda el significado de Fear Inoculum no podría ser el mismo que el de Lateralus, para empezar en virtud de todos los años que han pasado entre su primer momento de esplendor (y si compartimos la idea de que su obra maestra, al menos hasta la fecha, era Lateralus, pensemos que este tercer álbum de la banda sonaba en un mundo donde todos escuchábamos nuestra música mayoritariamente en CD, en un mundo desprovisto de smparthponesy redes sociales digitales). En otras palabras: producir un álbum conceptual a fines de los noventa o comienzos del siglo XXI significaba una cosa, y hacerlo ahora sin duda otra.

A la vez, hay mucho de cambio en estas repeticiones, porque si algo empieza a quedar claro después de más de dos o tres escuchas de Fear Inoculum es que, de alguna manera, Tool sí hace mejor todo eso que ha conformado sus marcas estilísticas: puestos a apelar a metáforas, diríamos que se percibe menos ansiedad y más sabiduría, que hay una madurez en juego, que se puede avanzar en espiral (como cantaba Maynard al final de “Lateralus”) para llegar “a donde nadie llegó antes”. Cabe, entonces, preguntarse qué hay de distinto en el quinto álbum de Tool en comparación con los anteriores, y después de otras tantas escuchas asoman texturas nuevas, colores nuevos en la guitarra de Adam Jones, un trabajo vocal más cercano a los discos de A Perfect Circle que a, pongamos, “Thicks and leeches”, y, como si se tratara de una lección aprendida y bien utilizada a partir de la segunda mitad de 10.000 days, el cuarto álbum de la banda, una instalación más sutil y rica de atmósferas. En ese sentido, Fear Inoculum parece darse desde dos fuentes de significado:

La primera sería el metal minimalista de los álbumes anteriores llevado a un virtuosismo todavía más asombroso. ¿Por qué minimalistay no progresivo o incluso matemático? Porque minimalismo apunta más fácilmente a una de las evidentes fuentes de inspiración de Tool, es decir los King Crimson de (ante todo) Discipline (y en particular la composición homónima, que cierra el álbum de 1983): si el minimalismo en la música “clásica” (el término es siempre erróneo, pero es preferible a “culta” a la hora de distinguirla del pop, el folk, el jazz, etc) pasa por privilegiar la dimensión rítmica y tímbrica –en oposición a la armonía y la melodía–, está claro que los fraseos en stacatto y compases inusuales de todos los discos de Tool (en particular desde Lateralus) reescriben el lenguaje del metal post-thrashen términos de complejidad rítmica; y del mismo modo que Max Richter utiliza el lenguaje del minimalismo con fines ante todo expresivos (basta con escuchar “On the nature of daylight”, del álbum The Blue Notebooks) y emotivos, Tool moviliza la sustancia del minimalismo musical para generar un efecto tan diferente al de la música de Fripp, Belew, Levin y Bruford que es inevitable pensar que, en la línea de la expresividad, es el componente “metálico” el fundamental. De esta manera, Tool termina por ofrecer ante todo un reformateo tan importante del metal basal a la Sabbath como el que hicieron en su momento el sonido de Metallica, Slayer y Megadeth, y esto hace que Aenima (más cercano al rock alternativo del momento que a lo que ahora llamaríamos metal) quede de alguna manera del otro lado de una primera división del trabajo de la banda, con Lateralus dando comienzo a la etapa definitiva y característica. Fear Inoculum es, simplemente, la llevada al extremo lógico de esa separación Aenima-Lateralus: todo lo que quedó implícito al modificar el camino que planteaba el álbum de 1995 para virar hacia lo que dio comienzo el de 2000, encuentra ahora en 2019 su expresión más plena y trabajada.

La segunda pasa por afinar aún más la propuesta estética; curiosamente, hasta la fecha (fines de septiembre), no ha sido lanzado aún ningún video que aporte el componente visual que tanto había contribuido a generar los significados en juego desde Lateralus o, en menor medida, 10.000 days; sin embargo, esta vez las letras y los sonidos en sí mismos (los timbres, las texturas), con el apoyo de la estética precedente y de lo que “Tool” terminó por significar en términos estético/filosóficos para sus seguidores, parecen ser lo suficientemente elocuentes como para cifrar un perfil específico. Así, una reseña de Fear Inoculum (la única más o menos negativa que apareció desde un medio importante) intentó descartar las letras del álbum en particular y la banda en general como expresiones cansadas de una filosofía “new age”: nada más lejos de la verdad, cabría pensar. ¿Por qué? Porque la llamada new age, con su espiritualidad de pacotilla, apunta (como el género musical homónimo) ante todo a confortar a su usuario, a alejar el miedo a la muerte, a hacerlo sentir “uno con el cosmos”, a convencerlo de que es un espíritu inmortal arrojado al mundo de la materia y etcétera; Tool, sin embargo, si bien sus letras apelan aquí y allá a versos como “somos espíritu atado a esta carne” y “somos una chispa que se vuelve sol” (las dos de “Pneuma”), el contexto lírico y sonoro de estas palabras (construido, por supuesto, con esos complicados polímetros y la imagen de complejidad y ansiedad que generan, o con las cuidadas disonancias en la dimensión armónica y melódica de las piezas) es ante todo inquietante y extraño, y por tanto la imagen que termina siendo proyectada (que en Lateralusquedaba apuntalada por los videos) es, si bien esotérica, de una suerte de “esoterismo oscuro” o weird, que en Fear Inoculum parece más claro aún que en los trabajos anteriores. No hay confort: hay extrañeza y horror cósmico, como si en el fondo, por debajo de los riffs en 5/4 y 6/4 superpuestos a una base rítmica en 11/8, latiera un espíritu, sí, pero más que aquel atado a la carne el del inmortal H.P.Lovecraft.

Pero volviendo al comienzo: Fear Inoculum es, en efecto, un disco difícil. Y no solamente por su complejidad rítmica o los matices de su lírica, sino por su estructura en sí y la extensión de sus piezas: en la versión “extendida” (que dura 86 minutos y sólo puede escucharse en tanto descarga digital) se trata de seis piezas (“Fear inoculum”, “Pneuma”, “Invincible”, “Descending”, “Culling voices” y “7empest”) cuya duración va desde los 10:20 de la primera hasta los 15:43 de la última, es decir un promedio de casi trece minutos por “canción”. Las comillas, por supuesto, pasan por poner en evidencia que las estructuras de estas piezas no tienen gran cosa que ver con la estructura (intro)verso-estribillo(puente)(coda) que hace a la música pop, sino con pautas de variación/reiteración (que logran que también en el contexto de cada una de sus canciones Tool juegue el juego de tensar la distinción entre lo mismo y lo otro), picos de tensión y liberación, desenfreno y clima. Así, más que esperar un puente o incluso un estribillo, lo que esperamos (y se nos da, siempre con alguna torsión o pliegue complejo) es ese momento en que tras un breve silencio la banda estalla en un riff stacatto replicado, por una vez, por toda la banda sonando en la misma pauta rítmica, o el punto en que la voz de Maynard queda sonando allá arriba y en máxima claridad (como el inolvidable “I must persuade you another way” de “Pushit”, en Aenima), o cada fan de la banda sabrá cómo describir las “zonas” de las piezas de Tool.

El disco, por decirlo así, se demora en aparecer, en ser visualizado completo: se resiste, se presenta siempre como inalcanzable y toda escucha como incompleta. Hay que repasar, por decirlo así, como si se preparara la tierra para sembrar: una capa, otra capa, y finalmente está todo listo y el álbum empieza a aferrarse a nuestra memoria y a adquirir al menos contornos.

Quizá conviene separarlo en dos mitades (en ese sentido, la versión no extendida, o sea las dos físicas, CD y vinilo, es la más “pura” o “directa”), con “Pneuma” como centro de gravitación de la primera y “7empest”, en la segunda, como la suma cabal de todo lo que aporta el álbum, incluyendo esa asombrosa sección central en la que Adam Jones parece haber puesto en juego todo lo que sabe acerca de cómo tocar la guitarra eléctrica; o, quizá, “Invincible”, al final de la primera mitad, como el centro de gravedad del álbum (y su lenta evolución entre el comienzo más delicado vocalmente hablando y la sección más mínima, seco y en última instancia brutal previa a la coda, entre 9:36 y 10:52), y la réplica de esa estructura a gran escala que ofrece “Culling voices”, en el centro de la segunda mitad: dos piezas de alguna manera gemelas separadas por “Descending”, la que algunos críticos han visto como la mejor composición del álbum” y, sin duda, la más atmosférica, tanto que comienza con un minuto y once segundos de ambiente a cargo de Lustmord (quien ya había colaborado con Tool en Lateralus).

Por último, y ahora en la versión extendida, las cuatro piezas breves (“Litanie contre la Peur”, cuyo título alude a la novela Dune, de Frank Herbert, “Legion Inoculant”, puro dark ambient, “Chocolate Chip Trip”, el segmento más desquiciante y obsesivo del álbum, y finalmente “Mockingbeat”, más extraña y desconcertante; con la pieza ambient “Recusand ad infinitum” como bonus track en la edición deluxe del álbum) retornan a otro hábito de Tool, el de intercalar viñetas instrumentales entre las piezas más largas; y si en Aenima o incluso en Lateralus por momentos la inclusión de algunas parecía algo caprichosa, las cuatro (o cinco) de Fear Inoculum logran pasar por parte esencial del álbum, como si en un misterioso “debajo” sonara un ambiente inquietante, equivalente al territorio sonoro sobre el que se han edificado las seis piezas musicales y que asoma en los silencios entre algunas de estas.

Si bien es fácil preguntarse si acaso con Tool y su último disco no pasará lo mismo que con los retornos sucesivos de Billy Corgan, que siempre hacen pensar que su música nueva sonaría mejor si pudiéramos viajar en el tiempo hasta los noventa, en el fondo la respuesta no es tanto más difícil: no se trata únicamente de que esto no sea así, y que por tanto sea innecesario –y de hecho indeseable–anticuarse los oídos para disfrutar de Fear Inoculum y sumirse en su viaje de exploración sonora, sino que, en rigor, nuestra época, o lo que queramos entender por nuestra época, queda no sólo enriquecida por este último disco de Keenan, Jones, Chancellor y Carey sino que, en su weird y su horror, termina por encontrar en este álbum de más de ochenta minutos (por parafrasear a José Lezama Lima) su definición mejor. Es decir: el último disco de Tool no es una cápsula deslumbrante hacia el pasado; es, por el contrario, la prueba definitiva de que el futuro ha vuelto. Olviden a Mark Fisher y al Ballard de Vermilion Sands: el futuro volvió al horizonte, y vaya que es weird.

Published on February 07, 2020 12:50

Discos de David Bowie editados póstumamente

Últimas transmisiones desde el planeta Bowie

El último recital de David Bowie fue el 25 de junio de 2004, en Alemania. Ya cerca del final de la gira A Reality Tour, Bowie debió ser intervenido de urgencia para aliviar la obstrucción de sus arterias coronarias. Apenas había podido terminar el concierto; sus músicos, preocupados, lo constataron preocupado, distante, visiblemente adolorido. Después, las fechas que quedaban de la gira fueron canceladas y, por unos días, cundió el rumor de que el músico había muerto. Tras esa accidentada fecha final de A Reality Tour Bowie se replegó sobre sí mismo, tanto que guardó silencio durante casi diez años. De hecho, para el fin de la primera década del siglo XXI parecía fácil dar por sentado que el prolijo pero algo deslucido Reality iba a ser el cierre (no con un estruendo sino con un suspiro) de esa discografía que incluía maravillas como HunkyDory y Low.

El último recital de David Bowie fue el 25 de junio de 2004, en Alemania. Ya cerca del final de la gira A Reality Tour, Bowie debió ser intervenido de urgencia para aliviar la obstrucción de sus arterias coronarias. Apenas había podido terminar el concierto; sus músicos, preocupados, lo constataron preocupado, distante, visiblemente adolorido. Después, las fechas que quedaban de la gira fueron canceladas y, por unos días, cundió el rumor de que el músico había muerto. Tras esa accidentada fecha final de A Reality Tour Bowie se replegó sobre sí mismo, tanto que guardó silencio durante casi diez años. De hecho, para el fin de la primera década del siglo XXI parecía fácil dar por sentado que el prolijo pero algo deslucido Reality iba a ser el cierre (no con un estruendo sino con un suspiro) de esa discografía que incluía maravillas como HunkyDory y Low.Esta situación cambiaría en 2013, cuando (sin anuncio alguno) apareció The Next Day, un disco que fácilmente podía pensarse como lo mejor que había grabado Bowie desde 1980 y que lo mostraba maduro y cómodo con sus poderes; las catorce canciones que lo integran (veinticuatro en la edición definitiva The Next Day Extra) repasan sonidos, estilos, tonos y géneros de la obra previa con pulso firme y un oído detallista y refrescado, y se permiten momentos maravillosos. La etapa tardía de su obra quedaba inaugurada así por un disco de altísima calidad, pero faltaba el riesgo, el factor X, por así decirlo. The Next Day es un gran álbum, sin dudas, pero de un Bowie que parecía resignado a conformarse con una excelente factura musical, un artesanado consumado.

O quizá no. Al año siguiente pudimos escuchar Sue (or in a season of crime), un single grabado con la orquesta de jazz de Maria Schneider que marcó la primera gran apropiación bowiesca del lenguaje del jazz; finalmente, casi dos años después, el 8 de enero de 2016 (el cumpleaños número 69 de Bowie, por cierto), fue puesto a la venta Blackstar.

Las voces del tiempoPero volvamos ahora a aquellos años oscuros y sin sonido, entre 2004 y 2013. No fueron, sin embargo, un desierto para los fans más coleccionistas de David Bowie; por el contrario, se sucedieron reediciones remasterizadas de algunos de los clásicos, discos en vivo y distintas propuestas de compilaciones. En 2002, conmemorando el trigésimo aniversario del disco, apareció una bastante mala reedición de The Rise and Fall of Ziggy Stardust and The Spiders from Mars, seguida por Aladdin Sane en 2003, Diamond Dogs en 2004 y Young Americans en 2005: una serie de remasters aniversario muy inconsistente que tuvo su mejor momento en el último álbum mencionado, con una versión que sigue siendo la preferible hasta el día de hoy. Pero cuando todo apuntaba a pensar que seguiría Station to Station, la pauta de reediciones conmemorativas se interrumpió y hubo que esperar hasta 2009 para que fuera lanzada la cuidadísima reedición de David Bowie, el segundo álbum de la discografía (originalmente de 1969, después reeditado bajo el nombre Space Oddity varias veces, incluyendo 1991 y 1999 en CD), y a 2010 para que aparecieran los excelentes remasters de Station to Station y David Bowie (en este caso el disco de 1967, primer álbum de la discografía), no superados hasta ahora en términos de calidad de sonido. Una vez más, cuando todo apuntaba a creer que seguirían En materia de discos en vivo el panorama fue similar. Dejando de lado las reediciones y remasterizaciones de David Live y Stage (ambas de 2006), que aportaron algunas canciones hasta el momento sólo disponibles en bootlegs y, ante todo, un sonido muy mejorado, y dejando de lado también la reedición de Ziggy Stardust: the Motion Picture (el disco que recoge el último concierto de la etapa glam de Bowie) lanzada en 2003 junto a un DVD, las verdaderas sorpresas fueron la oficialización de dos discos en vivo disponibles hasta entonces sólo como bootlegs: Live Santa Monica’ 72, puesto a la venta en 2008 y quizá el mejor testimonio de la potencia en vivo de Bowie en la estela de su álbum de 1972, y Live Nassau Coliseum’ 76, que recoge un concierto de la gira promocional de Station to Station.

Los compilados también abundaron, pero fueron pocos los de verdadero interés, en particular después de The Best of David Bowie, de 2002, que ofrecía ediciones diferentes para cada país o región y que, en total, considerando todas estas variantes, cubría 63 canciones, algunas de ellas relativamente “raras”, como la versión en alemán de “Heroes”, o el corte no editado de “Cat People”.

Trazos póstumosEn 2015, mientras los fans intentábamos digerir “Sue”, el proceso de las reediciones de Bowie tomó un giro interesante. La tendencia a ofrecer otra vez los álbumes de la primera mitad de los setentas fue interrumpida por una suerte de versión recargada o acelerada, que consistió en editar, en vez de los discos individuales, box sets (en CD y en vinilo) que compilan etapas o períodos de la discografía. Esta etapa comenzó con Five Years (reunión de los álbumes entre 1969 y 1973) y siguió con el ya póstumo Who Can I Be Now?, de 2016, que reunía los álbumes Diamond Dogs, Young Americans y Station to Station, más The Gouster, una interesantísima reconstrucción de la versión más temprana y nunca hasta entonces publicada del segundo de los recién nombrados.

En 2017 salió a la venta A New Career in a New Town, con Low, “Heroes”, Lodger y Scary Monsters, junto a una versión aumentada de Stage (dos canciones extra) y un compilado de lados B y rarezas que incluyó el EP Baal, una de las joyas más desconocidas de la discografía completa, además de una remezcla muy interesante de Lodger a cargo del productor Tony Visconti. Sin embargo, los fans se dividieron entre los que celebraron el nuevo sonido remasterizado y aquellos que lo encontraron demasiado cargado de graves: Low y “Heroes” con esteroides, digamos.El problema –por así decirlo– de esta serie de box sets era que después del mejor momento artístico de Bowie (consensualmente ubicado entre Station to Station y Scary Monsters) seguía el nadir de su trayectoria, en particular los discos Tonight y Never Let Me Down. Así, en 2018 apareció Loving the Alien, que incluía precisamente esos discos más el superventas Let’s Dance. Pero era de esperarse que ciertos fans no del todo “completistas” prescindieran de esta caja; para evitarlo se potenció la oferta incluyendo además una versión nueva (con secciones musicales grabadas a específicamente para el proyecto) de Never Let Me Down, un compilado de oscuros y curiosos remixes para las pistas de baile ochenteras y, más interesante aún, dos discos en vivo, Serious Moolight Live’83 y Glass Spider Live Montreal ’87. El último recoge la gira promocional de Never Let Me Down, una suerte de espectáculo circense coreografiado hasta el último segundo que tanto puede pensarse como un precursor de los conciertos del pop masivo del siglo XXI como una versión algo extraña de Cirque du Soleil, con un Bowie en el que ya se notaban los cuarenta años recién cumplidos que interactuaba algo torpemente con sus bailarines en versiones al mejor estilo Las Vegas de sus hits. El disco de Serious Moonlight, sin embargo, suena bien, con una banda contundente y versiones que, aunque es fácil notar la manera en que intentan “vender” al mundo del pop global composiciones pensadas más en el terreno de lo que en algún momento se dio en llamar “art rock”, terminan por convencer por su dinamismo y energía (casi añado “alegría”).

Si la etapa ochentera era problemática, más lo sería la transición con los noventas, que debería incluir los discos de Tin Machine, la banda que Bowie formó en 1989. Es difícil encontrar fans capaces de hablar con entusiasmo de este momento, y quizá por eso (sumado a las no tan buenas ventas de Loving the Alien) hasta la fecha no ha sido anunciado el quinto box set de la serie, ni tampoco especificado su contenido (que podría además incluir el álbum Black Tie White Noise, pero seguramente no los discos típicamente noventeros 1.Outside, Earthling y Hours, que merecen ser pensados como una etapa en sí misma).

Antes de señalar que sí se editó el año pasado vale la pena mencionar más discos aparecidos en esta fase póstuma de la discografía de Bowie. En términos de compilados, por ejemplo, el primero en aparecer después de la muerte del músico fue el correcto Legacy, en versiones simple, doble y triple (en cuanto a la edición en CD; en vinilo sólo hay una edición doble), pero es en cuanto a discos en vivo donde encontramos lo más interesante (hasta el momento) de esta fase póstuma. Así, en 2017 se lanzó Cracked Actor, que ofrece un concierto de la segunda mitad de la gira de Diamond Dogs, ya con algunas canciones de un repertorio soul que incorporaba al maravilloso Luther Vandross en los coros: una oportunidad única de escuchar a Bowie en un momento bisagra de su carrera setentera. Después, en 2018 apareció Welcome to the Blackout, armado a partir de dos conciertos grabados el 30 de junio y el 1 de julio de 1978 cuyas canciones suenan más intensas y viscerales que lo recogido en Stage. Tanto Cracked Actor como Welcome to the Blackout son discos de escucha ineludible para todo fan que se precie, y es fácil postular que no ha sido puesto a la venta, en cuanto a la obra de Bowie, algo comparable en términos de relevancia histórica desde 2016.

También en 2018 apareció Live in Berlin 1978, que incluye parte de un concierto en la ciudad del título; la calidad del sonido hace evidente por qué esa fecha particular no pudo ser ofrecida oficialmente en completitud, pero no por ello deja de ser interesante el disco, que estuvo disponible únicamente en la exhibición David Bowie Is, en New York, y no fue editado en CD ni puesto a disposición del público en formato digital.

Otro disco en vivo lanzado recientemente es Glastonbury 2000, que recoge la actuación de Bowie en el festival homónimo el 25 de junio de 2000. Es, también, un disco imprescindible para los fans; muestra a Bowie en el momento exacto en que su carrera sale a la superficie después de unos noventas complicados en términos de prestigio y potencial.

Además de la banda sonora del musical Lazarus (uno de los últimos proyectos de Bowie, contemporáneo de Blackstar) y del EP No Plan, con tres canciones no recogidas en el último álbum pero grabadas en su sesiones, no hubo más hasta 2019 que algunos singles editados en vinilo ilustrado (“picture-discs”) y complementados casi siempre con versiones en vivo inéditas. Pero en el año en que todos esperábamos el astringente box set dedicado a Tin Machine, lo único que obtuvimos fueron ocho canciones en vivo de la banda, disponibles únicamente como descarga digital. Lo único al menos en cuanto al proceso lineal de repaso de la discografía porque, salteándose esta pauta, apareció en 2019 una serie de EPs en vinilo que recogían demos grabados entre el álbum David Bowie de 1967 y el álbum David Bowie de 1969: Spying Through a Keyhole, Clareville Grove Demos y The “Mercury” Demos, después reunidos en un box set (ahora sí disponible en vinilo y en CD) titulado Conversation Piece, especialmente valioso para los fans de las etapas más tempranas de Bowie. Esta edición final sumó más canciones y, especialmente, una mezcla nueva (que conmemora el quincuagésimo aniversario) del álbum de 1969.

Esto en cuanto a música; hay que mencionar también el documental David Bowie: The Last Five Years, de 2017, que ofrece una sólida narración de la etapa tardía en la vida y la carrera de Bowie, y también los libros editados después de la muerte de Bowie, que incluyeron versiones actualizadas de biografías clásicas (como Starman, de Paul Trynka), biografías nuevas (por ejemplo la excelente David Bowie, a life, de Dylan Jones, ensamblada de manera coral con los testimonios de amigos, colaboradores y allegados a Bowie) y sendos ensayos y libros de referencia, entre los que hay que destacar, respectivamente, el hermoso Bowie, de Simon Critchley (editado en español por la editorial Sexto Piso) y Ashes to Ashes, de Chris O’Leary, que continua el trabajo comenzado por el autor en 2015, con Rebel Rebel. Ambos libros ofrecen una guía cronológica canción-por-canción de la discografía, tan documentada (la fuente ineludible sigue siendo el The Complete David Bowie de Nicholas Pegg) como inspirada.

¿Y el futuro? Sólo podemos especular. Es posible que este 2020 aparezca el demorado box set de Tin Machine, o también algún otro concierto de las giras Serious Moonlight y Glass Spider; hasta ahora, lo único anunciado (el pasado 8 de enero) es un EP titulado ChangesNowBowie, que incluirá nueve canciones grabadas a fines de 1996 y cuya venta está prevista exclusivamente para el record store day, el 18 de abril.

Published on February 07, 2020 12:48

Los errantes, Olga Tokarczuk

Música para aeropuertos

En su texto dedicado a la reciente concesión del Nobel de literatura de 2018 y 2019 a Olga Tokarczuk (Suléchow, Polonia, 1962) y al austríaco Peter Handke (Griffen, Austria, 1942), respectivamente, el escritor y crítico cultural español Jorge Carrión señaló que la academia sueca, al premiar a dos centroeuropeos, “ha sido incapaz de escapar tanto de la paridad políticamente correcta como, sobre todo, de su burbuja eurocéntrica".

Es cierto, sin embargo, que premiar a una escritora que aún no ha cumplido 60 años al menos sí parece proponer una suerte de apuesta por el relevo generacional (y esto, a la vez, es tan cierto como que el galardón otorgado a un Handke a punto de cumplir 80 “compensa” el gesto anterior) o un moderado intento de renovar el canon. Y aunque cabe pensar que el Nobel ha perdido la relativa credibilidad que habrá tenido –digamos que sí– alguna vez, convertido en los últimos años a una ocasión para hacer poco más que bromear a costa de Haruki Murakami, no es deleznable su papel a la hora de difundir escritores cuya obra apenas ha sido publicada por fuera de su lengua original.Olga Tokarczuk (que se formó como psicóloga) publicó su primera novela en 1993. Titulada (si confiamos en la traducción no oficial que circula por la red) El viaje de los hombres del Libro, no ha sido llevada todavía al castellano, como tampoco E.E., de 1995, o Casa diurna, casa nocturna, de 1998, o Concierto de varios tambores, de 2001. En un lugar llamado antaño, sin embargo, publicada originalmente en 1996, sí ha tenido su versión en castellano, publicada por Lumen en 2001, del mismo modo que Sobre los huesos de los muertos, de 2016, publicada por Océano.Pero quizá el libro más importante de Tokarczuk (al menos en el sentido de ser aquel que la proyectó con más fuerza en circuitos internacionales) sea Bieguni, de 2007, que fuera llevada al inglés como Flights, en una traducción que mereció el prestigioso premio Man Booker internacional de 2018, y al español como Los errantes, publicada hace cuestión de semanas por Anagrama.

El coloquio de los pájarosLos errantes comienza con una imagen de infancia; la narradora recupera la imagen de su casa a oscuras: un momento de quietud, entre juguetes, que parece configurar tanto el extremo de una vida como el comienzo de un viaje.

Del otro lado del libro (y muchos viajes después) la narradora contempla las rutinas de las azafatas en un vuelo que la llevará a su tierra natal después de un largo viaje, para pensar de inmediato que todo retorno comporta, de alguna manera, la idea de la resurrección. Entre esos dos confines, entonces, se despliega la novela (una novela poblada por mapas, como el recuperado por la portada de la edición de Anagrama: mapas de New York, de Nueva Zembla, de San Petersburgo), que pronto hablará de las vidas en movimiento, de la circulación permanente, de salir a buscar en el afuera y de retornar al punto de partida para, como escribiera Eliot en Cuatro Cuartetos, descubrirlo como si fuera la primera vez. Y hablará también (para escapar, felizmente, de esa simplista etiqueta de “literatura del yo”) de la esclavitud, de la taxidermia, del origen del universo, de personas que desaparecen, de personas que las buscan: una novela sobre peregrinos y también (como en “El acercamiento a Almotásim”, de Borges) sobre peregrinos que buscan a otros peregrinos.

Ensamblada en base a capítulos breves, algunos de ellos verdaderos cuentos, otros viñetas, impresiones, ideas o notas desglosadas de un diario de viaje, Los Errantes ofrece pronto una posibilidad de lectura que empareja su pauta estructural con un tema que conecta los fragmentos. Aparece así la noción de los “gabinetes de curiosidades” (p.22) o Wunderkammer (p. 37): colecciones variopintas de maravillas o anomalías que tanto esbozan un orden del mundo (una taxonomía, genealogía, filogenia) como exhiben los monstruos que irrumpen en éste a manera de excepción violenta. La novela, es decir, parece convertirse de pronto ella misma en una de estas colecciones, atravesada también por una meditación sobre el orden y el caos. En última instancia, mucho de estos gabinetes de curiosidades tenía que ver con la preservación y el rescate, de modo que la novela insiste, fragmento tras fragmento, en la tensión entre lo caduco o efímero y lo permanente o eterno, ya que abundan los relatos de estrategias de preservación, desde la memoria colectiva impresa en libros hasta esas soluciones de formol y otras sustancias con las que se llenan frascos o cubetas que contendrán corazones anormalmente grandes (como el de Chopin, cuya historia relata una de las secciones más bellas del libro) o fetos bicéfalos. La entropía, entendida como metáfora del deterioro irremediable o la disolución en lo informe y el olvido, aparece como el trasfondo brutal contra el que estos gabinetes de curiosidades intentan jugar su carta de preservación, del mismo modo que su precario orden de bestiario o enciclopedia china (como aquella borgesiana citada por Foucault al comienzo de Las palabras y las cosas) es entendido como un intento –tan ridículo y risible como heroico– de perfilar formas en la niebla del caos.

Mapas y territoriosEn última instancia la figura detrás de estas tensiones es la del humanismo, con su concepción de la condición humana anclada a la finitud, y si bien el libro de Tokarczuk juega en última instancia del lado de ese humanismo (incorporando esa pauta productora de lo humano que hace a la literatura canónica y que excluye a los viejos inhumanistas como H.P. Lovecraft, el Houellebecq pre-Serotonina o J.G. Ballard, quienes se las han arreglado para persistir en un medio, la literatura, que les es esencialmente ajeno, como señala el propio Houellebecq en su imprescindible ensayo sobre Lovecraft), hay aquí y allá pasajes especialmente fascinantes de un eerie (definido como la inquietud que produce una presencia donde debería haber ausencia o una ausencia donde esperamos presencia) hauntológico, en el sentido que da Mark Fisher al término en su libro The Weird and the Eerie, que ha sido (mal)traducido como Lo raro y lo espeluznante. Aquí (y en esas secciones del libro de Tokarczuk donde se habla de aeropuertos y zonas de pasaje, de islas desoladas y mapas caducos, de circuitos y desiertos) lo humano aparece más bien como una fantasmagoría, del mismo modo que esas huellas de futuros que no fueron (el brutalismo futurista del bloque soviético, las centrales nucleares abandonadas en Cuba, las viejas computadoras de los años ochenta) siguen encantándonos desde la hauntología fisheriana. Esto equivale a decir que el libro de Tokarczuk es hábilmente complejo, y que sus pliegues son más que los que parece fácil contar a primera vista.

Siguiendo algunas de las ideas de Agustín Fernández Mallo en Teoría general de la basura y leyendo Los errantes desde la noción de “realismo complejo” del español, es interesante pensar que la condición de novela del libro de Tokarczuk funciona a modo de fantasma o espejismo, como si se tratara esta (del mismo modo que la consciencia emerge del comportamiento de las neuronas) de un epifenómeno del acto de narrar y yuxtaponer miniaturas o viñetas a modos de ladrillos de Lego; en esta economía de fragmentos (que, por supuesto, no es estrictamente “nueva”) son repensadas además “reglas” más clásicas o convencionales del oficio de narrar, y encontramos así historias de mayor aliento divididas en dos o tres partes dispersas a lo largo del libro, intercaladas por piezas mucho más breves para generar una pauta, un ritmo o una música (para aeropuertos), una sensación de retorno a lo familiar que termina por “cerrar” o “contornear” el libro, desplazándolo desde la “mera” colección de fragmentos narrativos o impresionistas hacia el lugar de un relato de mayor calado o escala. Lo más interesante, en última instancia, es que ese gesto retroalimenta la sustancia del libro, ya que esa economía de fragmentos y epifenómenos nos devuelve a la noción de un orden emergente en un caos fundamental, como si Tokarzcuk reflexionase a lo largo de su libro (un poco a la manera de un Neil Gaiman menos explícito y más sutil) sobre cómo y por qué nos contamos historias para dotar de sentido a un universo tan carente de significado como indiferente a lo humano; en ese sentido, Los errantes, si bien canta aquí y allá el estribillo pegadizo del humanismo oldie but goldie, también nos recuerda que la visión antropocéntrica no es más que un cuento de hadas para tranquilizar a los niños durante las noches de tormenta. Pero si lo humano ha sido descentrado, parece decir Tokarzcuk, es tan válida la opción de un Lovecraft o un Ballard (mirar al abismo inhumano, el vast abrupt de Milton) como la contraria, aquella que desde ese abismo mira hacia adentro, hacia las vidas breves de los humanos insignificantes que desde lejos (desde un avión que despega, por ejemplo) parecen moscas.

Published on February 07, 2020 12:44

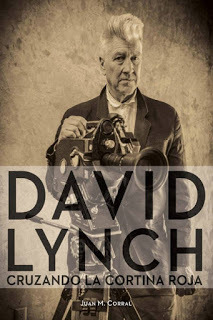

David Lynch, cruzando la cortina roja, Juan M. Corral

Es un mundo extraño, ¿verdad?

Desde hace cierto tiempo vienen siendo distribuidos en Montevideo los libros de la editorial mallorquina Dolmen, especializada en lo que podríamos llamar “cultura geek”. Se trata en general de trabajos con una fuerte apuesta por lo visual y, en algunos casos, una evidente intención de ofrecer un libro-objeto bello en sí mismo. Es el caso, por ejemplo, de El mundo del Spectrum (escrito por un colectivo de seis especialistas en el tema), cuyo diseño emula la ZX Spectrum, aquella mítica computadora hogareña de la década de 1980 que llegara a nuestro país ante todo bajo la forma del clon (no autorizado) fabricado por la empresa brasileña Microdigital y conocido como TK90-X. Otros títulos abordan desde diversos puntos de vista la historia de los videojuegos, y cabe destacar en esa línea tanto el dedicado a la evolución de las consolas Nintendo (La historia de Nintendo: más de 125 años de entretenimiento, de Uxío Pérez Rodríguez) como De Super Mario a Lara Croft: la historia oculta de los videojuegos, de David Martínez. Entre lo mejor ofrecido por la gente de Dolmen, en cualquier caso, está el interesantísimo El mundo invisible de Hayao Miyazaki, de Laura Montero Plata, que bajo su aspecto inmediato de libro “visual” ofrece un riguroso y exhaustivo trabajo académico, indispensable para los fans del autor de El viaje de Chihiro, y vale la pena destacar también Alan Moore: la autopsia del héroe, de J.J.Bargas, biografía y análisis de la vida y las obras del proteico creador de Watchmen.

Desde hace cierto tiempo vienen siendo distribuidos en Montevideo los libros de la editorial mallorquina Dolmen, especializada en lo que podríamos llamar “cultura geek”. Se trata en general de trabajos con una fuerte apuesta por lo visual y, en algunos casos, una evidente intención de ofrecer un libro-objeto bello en sí mismo. Es el caso, por ejemplo, de El mundo del Spectrum (escrito por un colectivo de seis especialistas en el tema), cuyo diseño emula la ZX Spectrum, aquella mítica computadora hogareña de la década de 1980 que llegara a nuestro país ante todo bajo la forma del clon (no autorizado) fabricado por la empresa brasileña Microdigital y conocido como TK90-X. Otros títulos abordan desde diversos puntos de vista la historia de los videojuegos, y cabe destacar en esa línea tanto el dedicado a la evolución de las consolas Nintendo (La historia de Nintendo: más de 125 años de entretenimiento, de Uxío Pérez Rodríguez) como De Super Mario a Lara Croft: la historia oculta de los videojuegos, de David Martínez. Entre lo mejor ofrecido por la gente de Dolmen, en cualquier caso, está el interesantísimo El mundo invisible de Hayao Miyazaki, de Laura Montero Plata, que bajo su aspecto inmediato de libro “visual” ofrece un riguroso y exhaustivo trabajo académico, indispensable para los fans del autor de El viaje de Chihiro, y vale la pena destacar también Alan Moore: la autopsia del héroe, de J.J.Bargas, biografía y análisis de la vida y las obras del proteico creador de Watchmen.En general, si el punto fuerte de estos libros es tanto su presentación visual como ofrecer buenos compendios y panoramas de temas vinculados al mundo del comic, los videojuegos y el cine de culto, su punto débil es casi siempre el trabajo editorial sobre el texto, que suele quedar descuidado: tanto como para infundir a sus trabajos una a veces incómoda o incluso irritante aura de amateurismo. En algunos casos (como el ya mencionado libro dedicado a la ZX Spectrum que, sin embargo, logra mantenerse como un trabajo de referencia, quizá porque no hay tanta literatura dedicada al tema en nuestro idioma y el evidente cariño aplicado a la edición compensa con creces las torpezas estilísticas) esto no salda un balance negativo para el libro, y precisamente eso es lo que sucede con David Lynch, cruzando la cortina roja, de Juan M. Corral, que llegó hace no tanto a las librerías montevideanas.

Se trata de un completo panorama o repaso de la carrera de Lynch, bien apoyado (como corresponde a las pautas de la editorial) por fotografías del biografiado, fotogramas de sus películas y reproducciones de sus cuadros, que logra un buen equilibrio entre la exposición de corte más periodístico y una verdadera crítica cinematográfica. Es cierto que algunos de los juicios críticos parecen algo consabidos o incluso datados (el rechazo de buena parte de Twin Peaks y una mirada bastante negativa a Corazón Salvaje) y que al momento de exponer sus criterios el autor pone en evidencia cierto conservadurismo que parece chocar con las propuestas del cineasta en cuestión, pero también es cierto que otras tantas secciones exhiben un verdadero conocimiento en profundidad del cine de Lynch: en ese sentido, es un libro escrito por un crítico de tipo cinéfilo, alguien más capaz de acumular referencias casi siempre oportunas a la historia del cine y los entretelones de la creación que de ofrecer una lectura refrescante o sorprendente de la obra en cuestión.

A la vez, la escritura de Corral abunda en muletillas (“en puridad”, “si me apuran…”), en gerundios y en frases no del todo bien resueltas que claramente se habrían beneficiado del trabajo de un editor. De hecho, es curioso que Corral dispare datos técnicos y alusiones a grupos musicales casi underground sin explicar gran cosa y se tome la molestia de aclarar al lector que Jaques Lacan fue “un médico francés que polemizó con una obra que recuperaba la concepción aportada por Freud sobre el inconsciente, matizándola con incorporaciones provenientes de la lingüística, de la filosofía o de las matemáticas”, aunque luego es poco lo que aporta en relación a la presunta influencia de Lacan en Lynch.

Sin embargo, y a pesar de todos sus defectos, David Lynch, cruzando la cortina roja es un libro de gran valor para el admirador del cineasta. No se trata de una presentación destinada a quien desconozca por completo la obra en cuestión y busque cómo entrar a ese peculiar y maravilloso universo cinematográfico (es un trabajo demasiado exhaustivo para eso: quien busque ese enfoque haría bien en recurrir al tomo sobre Lynch de Cahiers du Cinema), ni tampoco un libro que aportará, en términos generales, a quien ya haya leído, pongamos, el compilado de entrevistas Lynch por Lynch (editado en español por El Cuenco de Plata), los estudios David Lynch: El hombre de otro lugar, de Dennis Lim (editado en español por Alpha Decay) y el ya bastante datado David Lynch, de Michael Chion (editado en español por Paidós), o también el más reciente –y fascinante en todos sus aspectos– Espacio para soñar (Reservoir Books), una autobiografía escrita a dúo, pero sí logra instalarse con comodidad en una zona intermedia: la dedicada a quienes hayan visto dos o tres películas (o apenas la fabulosa tercera temporada de Twin Peaks) y pretendan ahora orientarse para seguir adelante en el examen de la obra completa.

A la vez, Corral hace los suficientes aportes propios (en el sentido de un valor añadido a la exposición de lo ya dicho en otros libros o de lo que se puede encontrar en Wikipedia) como para que el libro termine confirmado en su valor: si bien todos estos temas podrían ser un poco más desarrollados, es especialmente interesante la atención dedicada al lado musical de la carrera de Lynch, con buenas reseñas de discos como el hermoso álbum dark ambient Polish Night Music, de 2007, o a la exposición de algunas conexiones de Lynch con artistas como el colectivo The Residents. Es interesante también constatar que Corral hace sus esfuerzos para salvar (con acierto, al menos en mi opinión) algunos aspectos de Dune, la película de 1984 que el propio Lynch ha considerado el nadir de su carrera, y que su evidente amor por el cineasta hace que cada observación negativa que arriesga quede compensada por una más entusiasta por otro aspecto de lo comentado: esa suerte de empatía con Lynch logra, entonces, contagiar de entusiasmo al lector, que sin duda cerrará cada capítulo con ganas de ver o volver a ver la o las películas en cuestión. Se trata, en última instancia, de un libro sumamente recomendable, que no llega a quedar malogrado por sus defectos o apresuramientos: de hecho, en muchas ocasiones salta a la vista que de haberse contado con un trabajo de edición más riguroso, el libro ocuparía cómodamente el lugar de un texto de referencia ineludible entre el volumen de lo escrito en castellano sobre el autor de Inland Empire.

Published on February 07, 2020 12:43