Hugo Gonçalves's Blog, page 9

June 13, 2012

O dia em que voltei a sonhar com futebol

para o meu irmão caçula

Não estavas lá e, no entanto, falas desse golo como se houvesses esperado nas filas sobre-lotadas do antigo Estádio da Luz, debaixo de chuva, para ver a elegância de Rui Costa planando sobre o relvado, a forma como a bola avançava graciosamente se lhe tocava, o seu corpo de planador abrindo as asas, um jeito de correr que fazia o jogo mais bonito, e o chuto em que a força e a beleza, misturadas na quantidade exata, levaram a bola a passar por cima do guarda-redes, disparada de fora da área, para fazer rugir o estádio e estremecer o cimento armado da Catedral.

Portugal ganhou esse jogo, com a Irlanda, por três zero (até Cadete marcou um golo) e conseguiu apurar-se para o Europeu de Inglaterra, em 1996.

Não estavas lá. Tinhas sete anos, tal como eu quando assisti à derrota de Portugal, com a França, em 84. Não estavas lá, mas falas desse jogo como se tivesses estado. Talvez porque te falei dele várias vezes, talvez porque também muitas vezes tentei imitar o Rui Costa quando chegavas da escola e jogávamos na entrada de casa, fazendo da garagem a baliza e escavacando as flores nos canteiros.

(Anos antes, quando eras ainda mais pequeno, jogávamos com uma bola de ténis na cozinha)

A primeira vez que te levei ao futebol foi para ver um Benfica - Sporting, e o Jardel deixou-nos o azedume de um empate nos últimos minutos. Mas é nesse jogo contra a Irlanda, é no esplendor desse golo de Rui Costa, que sinto que o futebol primeiro nos uniu.

E se andava desmotivado com o jogo, melhor, com a palhaçada que hoje rodeia o jogo, lembrei-me de como te contava coisas do tempo do Valdo, do Mozer, do Vitor Paneira, de uma meia final contra o Marselha, do pontapé canhão do Carlos Manuel, em Estugarda. Mas hoje és tu que me dizes qual é o onze inicial do Benfica ou quem será o jovem sensação deste Euro.

Sabes, zango-me amiúde com o futebol, mas regresso sempre. E se o futebol me ajuda a estar mais perto de ti, se de cada vez que houver um Euro ou um Mundial ou o Benfica ganhar o campeonato, eu puder sentir-me tão próximo como me sentia rematando contra a porta da garagem (e tu de luvas, equipado como um guarda-redes), como me sinto sempre que te conto o golo do Rui Costa nessa noite de aluvião e absoluta felicidade, então manterei para sempre um pouco de inocência futebolística, essa busca pela emoção e beleza pura do jogo, sem comentários, sem análises, sem repetição, só o golo de Rui Costa, as suas asas de garça abrindo e fechando para celebrar o golo, saltando para fora do campo, eu e tu nas bancadas, afogados de chuva e irmandade, eu e tu, mesmo que nunca lá tenhas estado, eu e tu e um golo celebrado em conjunto.

Published on June 13, 2012 06:41

June 12, 2012

Paqueras prováveis de defuntos ilustres: Luís de Camões

Quiosque no calçadão, posto 8

Luís de Camões: "Provai, Senhora, em mim vossas cruezas, que aqui tendes uma alma oferecida."

Menina skater: "Oi?"

Luís de Camões: "Tanto de meu estado me acho incerto, que em vivo ardor tremendo estou de frio.

Menina skater: "Frio? Com esse solzão ? Você está fumado?"

Luís de Camões: "Se me pergunta alguém porque assim ando, respondo que não sei; porém suspeito que só porque vos vi, minha Senhora."

Menina skater: "Esse sotaque... É da Rússia? Veio pró Rio + 20?"

Luís de Camões: "Julga-me a gente toda por perdido, vendo-me tão entregue a meu cuidado."

Menina skater: "Onde você está hospedado?"

Luís de Camões: "Tenho o mundo conhecido, e quase que sobre ele ando dobrado."

Menina skater: "É viajante?"

Luís de Camões: "Todo o mundo é composto de mudança. Tomando sempre novas qualidades. Continuamente vemos novidades, diferentes em tudo da esperança. Do mal ficam as mágoas na lembrança, E do bem, se algum houve, as saudades."

Menina skater: "Você fala bonito. Eu tenho uma banda, não quer escrever umas letras pra gente?"

Luís de Camões: "O gosto de um suave pensamento me fez que seus efeitos escrevesse."

Menina skater: "Então passa lá em casa mais logo. Fumamos um, criamos beleza."

Luís de Camões: "Eu nunca vi rosa em suaves molhos, que pera meus olhos fosse mais fermosa."

Menina Skater: "Você é malandro. E essa barba, essa pála no olho. Vem cá, esse look meio sado maso é de verdade ou é só para inglês ver?

Luís de Camões: "Aquela cativa, que me tem cativo."

Menina Skater: "É mesmo, posso te amarrar?"

Luís de Camões: "Se as penas com que Amor tão mal me trata permitirem que eu tanto viva delas."

Menina Skater: "Você me está deixando com mais calor."

Luís de Camões: "Amor é fogo que arde sem se ver."

Menina Skater: "Amor é prosa, sexo é poesia."

Luís de Camões: "Com furor sobejo, Vos foi beijar na parte onde se via."

Menina Skater: "Promete?" Então vamos num motel."

Published on June 12, 2012 07:31

June 11, 2012

Auto retrato em escrita automática e sem correção

Estás numa cozinha de um apartamento da Gávea e posas para o auto retrato como em pequeno fazias teatrinhos para a família, escrevendo, dirigindo, dando ordens aos primos mais novos.Tarde demoraste a perceber que o lado mais sonoro da tua presença, as palavras e palavras saindo dos cotovelos, uma certa tendência para te debruçares e entrares e estares com o corpo todo em tudo o que dizes e fazes, tarde percebeste, dizia eu, que não havia nada a fazer, que não era uma falha mas uma inevitabilidade. E quando assim foi, deixaste de ser tão babaca.

Percebeste tarde, mesmo que para isso fosse preciso gastares dinheiro em terapia e varreres noites de várias cidades, e derrapares nas curvas das drogas, do sexo e da disponibilidade para a densidade das coisas efémeras.

Estás na Gávea, no Rio de Janeiro, a máquina apontada a ti, sem saberes muito bem por que o fazes, mas suspeitando já que, dali, sairão também palavras. É que acabaste um romance de trezentas e tal páginas, muitos meses de escrita, uma mudança de país, e é normal que procures um substituto para o teu vício diário. Agora, que terminaste o livro, procuras sucedâneos, e tiras umas fotos, escreves uns textos, fazes pesquisa para o próximo romance. Mas há um vazio que já não te recordavas, un bajón pós extâse, o som seco do cadafalso.

Fazes a fotos como se quisesses ser um criminoso, pensas: mug shots, entrando já na pele dos personagens do livro que te preparas para escrever. Nesse mesmo dia foste dar um mergulho na hora de almoço e, olhando o morro, levantado do chão pelas ondas, sentiste esse fio de alegria que perpassa a pele e que incendeia sinapses.

Foi-se a diversão das fotos numa cozinha da Gávea, choveu nos últimos dias e, se um mergulho desses, seria numa rua inundada do Rio. De repente, há um punho cerrado na tua garganta, o medo depois do esforço, um regresso ao mundo da realidade que, nos últimos meses, só visitavas algumas horas por dia, se por caso ias pagar uma conta ou fazer o jantar.

E é por isso que estás aqui, mais de uma semana após as fotos e obscurecido pelo dilúvio dos últimos dias. Estás aqui a escrever de ti para ti, tentando fazer a mudança de pele o mais depressa possível, vomitando palavras, chorando falhas, curando costuras e purgando vidas passadas.

Há uma fotografia da tua mãe na janela da sala onde escreves. Olhas para ela, voltas a olhar para o texto e sabes que nunca poderá ler aquilo que escreves, jamais acompanhará o galope do teu discurso quando falas das personagens, não ouvirá, ao fim do dia, as páginas que escreveste. No romance que acabaste de escrever há uma frase:

'Quero escrever livros e histórias e bilhetes de amor, quero escrever em paredes, em corpos, em cadernos. Quero escrever como me jogava da prancha mais alta, como corria para as bolas de Berlim, nas tuas mãos, numa praia a sul, quero escrever como por vezes me afligem as saudades do meu pai, do meu irmão, de ti. Porque se escrevo é também para que vivas mais tempo, para que vivas os anos que te faltaram.'

Há outra mulher na sala onde escreves. Não está na fotografia, tem curvas e lábios que te despistam. Foi ela que ouviu, todos os finais de tarde, a leitura em primeira mão das páginas que ias escrevendo. É ela que escuta, que espera, que condescende, que entende. E não é fácil entender isto que fazes, a forma como te esfolas com as tuas convicções, o corpo aberto para o mergulho no espaço.

No Rio de Janeiro, onde as emoções se hiperbolizam com a velocidade com que a fruta amadurece nas árvores, és mais índio, mais preto, mais português, mais carioca, mais bigode e tronco nu na bicicleta e idas à praia sem havaianas e dono do teu tempo e do teu sonho.

A vida foi dura mas é agora mais simples, o som da bicicleta rolando na orla, livros para ler e a esperança de, quando fores de férias a Lisboa, ainda ver algum jacarandá em flor.

Tiras a foto, mudas de pele, vais voltar a escrever. Fazes tudo isso tão sonoramente como quando em criança batias os dedos nas teclas de uma máquina de escrever ou saltavas, pulavas, gritavas para que a tua mãe te pudesse ver, da janela, enquanto esperavas a carrinha da escola.

Não sabes porquê mas lembras-te agora daquilo que ouviste, ao entrar numa igreja, na primeira vez que estiveste em Nova Iorque. Dizia um pastor: "Não sou ainda o homem que gostaria de ser, mas também já não sou o homem que era ontem."

Hoje, depois de muito tempo sem trocar um email, falaste com o amigo de infância que estava contigo nessa igreja, em Nova Iorque, o amigo que te disse, caminhando na Central Park West: "Eu viveria nesta cidade." Concordaste com ele e um ano depois mudaste para lá.

Hoje falaste com esse amigo, depois dos dias de chuva e do final do livro, e sentiste que ele entendia o caminho escolhido, que tinha orgulho em ti.

(Olhas outra vez para a foto na janela da sala)

E foi então que percebeste que neste auto-retrato havia muito mais que a tua cara, as tuas palavras, o teu número de mudança de pele em público. Nessa cara que trazes, nas dores nas costas e nas tatuagens que perdem a cor, no incisivo lascado, na cicatriz na testa, na torrente do teu sangue, estão todas as pessoas que, como o teu amigo, te fazem recuar, à velocidade da luz, para as longas tardes de verão da infância.

(Olhas para a mulher no sofá da sala).

És um artista inacabado, um homem em movimento, o miúdo que acredita que é sempre possível amar mais, curtir mais, conhecer mais, és um auto retrato incompleto, qualquer coisa a caminho de

qualquer

coisa

inquieta

nova

a caminho de

Percebeste tarde, mesmo que para isso fosse preciso gastares dinheiro em terapia e varreres noites de várias cidades, e derrapares nas curvas das drogas, do sexo e da disponibilidade para a densidade das coisas efémeras.

Estás na Gávea, no Rio de Janeiro, a máquina apontada a ti, sem saberes muito bem por que o fazes, mas suspeitando já que, dali, sairão também palavras. É que acabaste um romance de trezentas e tal páginas, muitos meses de escrita, uma mudança de país, e é normal que procures um substituto para o teu vício diário. Agora, que terminaste o livro, procuras sucedâneos, e tiras umas fotos, escreves uns textos, fazes pesquisa para o próximo romance. Mas há um vazio que já não te recordavas, un bajón pós extâse, o som seco do cadafalso.

Fazes a fotos como se quisesses ser um criminoso, pensas: mug shots, entrando já na pele dos personagens do livro que te preparas para escrever. Nesse mesmo dia foste dar um mergulho na hora de almoço e, olhando o morro, levantado do chão pelas ondas, sentiste esse fio de alegria que perpassa a pele e que incendeia sinapses.

Foi-se a diversão das fotos numa cozinha da Gávea, choveu nos últimos dias e, se um mergulho desses, seria numa rua inundada do Rio. De repente, há um punho cerrado na tua garganta, o medo depois do esforço, um regresso ao mundo da realidade que, nos últimos meses, só visitavas algumas horas por dia, se por caso ias pagar uma conta ou fazer o jantar.

E é por isso que estás aqui, mais de uma semana após as fotos e obscurecido pelo dilúvio dos últimos dias. Estás aqui a escrever de ti para ti, tentando fazer a mudança de pele o mais depressa possível, vomitando palavras, chorando falhas, curando costuras e purgando vidas passadas.

Há uma fotografia da tua mãe na janela da sala onde escreves. Olhas para ela, voltas a olhar para o texto e sabes que nunca poderá ler aquilo que escreves, jamais acompanhará o galope do teu discurso quando falas das personagens, não ouvirá, ao fim do dia, as páginas que escreveste. No romance que acabaste de escrever há uma frase:

'Quero escrever livros e histórias e bilhetes de amor, quero escrever em paredes, em corpos, em cadernos. Quero escrever como me jogava da prancha mais alta, como corria para as bolas de Berlim, nas tuas mãos, numa praia a sul, quero escrever como por vezes me afligem as saudades do meu pai, do meu irmão, de ti. Porque se escrevo é também para que vivas mais tempo, para que vivas os anos que te faltaram.'

Há outra mulher na sala onde escreves. Não está na fotografia, tem curvas e lábios que te despistam. Foi ela que ouviu, todos os finais de tarde, a leitura em primeira mão das páginas que ias escrevendo. É ela que escuta, que espera, que condescende, que entende. E não é fácil entender isto que fazes, a forma como te esfolas com as tuas convicções, o corpo aberto para o mergulho no espaço.

No Rio de Janeiro, onde as emoções se hiperbolizam com a velocidade com que a fruta amadurece nas árvores, és mais índio, mais preto, mais português, mais carioca, mais bigode e tronco nu na bicicleta e idas à praia sem havaianas e dono do teu tempo e do teu sonho.

A vida foi dura mas é agora mais simples, o som da bicicleta rolando na orla, livros para ler e a esperança de, quando fores de férias a Lisboa, ainda ver algum jacarandá em flor.

Tiras a foto, mudas de pele, vais voltar a escrever. Fazes tudo isso tão sonoramente como quando em criança batias os dedos nas teclas de uma máquina de escrever ou saltavas, pulavas, gritavas para que a tua mãe te pudesse ver, da janela, enquanto esperavas a carrinha da escola.

Não sabes porquê mas lembras-te agora daquilo que ouviste, ao entrar numa igreja, na primeira vez que estiveste em Nova Iorque. Dizia um pastor: "Não sou ainda o homem que gostaria de ser, mas também já não sou o homem que era ontem."

Hoje, depois de muito tempo sem trocar um email, falaste com o amigo de infância que estava contigo nessa igreja, em Nova Iorque, o amigo que te disse, caminhando na Central Park West: "Eu viveria nesta cidade." Concordaste com ele e um ano depois mudaste para lá.

Hoje falaste com esse amigo, depois dos dias de chuva e do final do livro, e sentiste que ele entendia o caminho escolhido, que tinha orgulho em ti.

(Olhas outra vez para a foto na janela da sala)

E foi então que percebeste que neste auto-retrato havia muito mais que a tua cara, as tuas palavras, o teu número de mudança de pele em público. Nessa cara que trazes, nas dores nas costas e nas tatuagens que perdem a cor, no incisivo lascado, na cicatriz na testa, na torrente do teu sangue, estão todas as pessoas que, como o teu amigo, te fazem recuar, à velocidade da luz, para as longas tardes de verão da infância.

(Olhas para a mulher no sofá da sala).

És um artista inacabado, um homem em movimento, o miúdo que acredita que é sempre possível amar mais, curtir mais, conhecer mais, és um auto retrato incompleto, qualquer coisa a caminho de

qualquer

coisa

inquieta

nova

a caminho de

Published on June 11, 2012 16:43

Música do acaso

Conheço o João há dez anos e parece que nos conhecemos desde crianças. Trabalhámos no mesmo restaurante em NYC, já emprestámos dinheiro um ao outro, escrevemos o primeiro romance ao mesmo tempo, entre levantar pratos, noitadas em Manhattan e tesão pela escrita.

Há três meses, quando entrei como editor na Língua Geral, olhei para os lançamentos agendados e lá estava "O Bom Inverno", que será lançado no Brasil no final deste mês.

Foi, claro, uma alegria. Um acaso feliz. Para celebrar tal acaso, deixo aqui o texto que escrevi sobre o dia em que o João ganhou o Prémio Saramago. Pode ser lido aqui.

Há três meses, quando entrei como editor na Língua Geral, olhei para os lançamentos agendados e lá estava "O Bom Inverno", que será lançado no Brasil no final deste mês.

Foi, claro, uma alegria. Um acaso feliz. Para celebrar tal acaso, deixo aqui o texto que escrevi sobre o dia em que o João ganhou o Prémio Saramago. Pode ser lido aqui.

Published on June 11, 2012 10:12

Mãos dadas

Para a cimeira Rio + 20, as delegações europeias estão procurando hotéis baratos. As delegações africanas e árabes só querem coberturas sumptuosas e disputam entre si as suites presidenciais dos cinco estrelas do Rio de Janeiro.

(Lembro-me das visitas da primeira-dama de Angola, a Lisboa, rodeada de um séquito despesista, apenas para fazer uma jornada intensiva de compras. Também me lembro que o presidente de Angola, tinha, há uns anos, o avião mais caro do mundo.)

Os europeus em crise (por exemplo os portugueses) estão agora usando menos o carro. Já os chineses largam as bicicletas e sonham com automóveis de luxo.

Mas como vai agora um europeu, ou um americano, após tantos anos a comportar-se como uma praga de gafanhotos, apontar o dedo aos países emergentes, dizendo que é preciso gastar menos, aproveitar mais e não esbanjar recursos?

Não é fácil. Mas também é muito cara de pau vir para uma cimeira de ambiente e sustentabilidade competindo por luxo, suites imperiais e esbanjado petrodólares.

Published on June 11, 2012 09:47

June 7, 2012

Diário de um ficcionista

Neste final de tarde, o Vidigal parece o morro místico de uma saga de romances fantásticos. Sento-me na garupa de um mototáxi e galgamos as pedras escorregadias de chuva, serpenteando por entre carros e pessoas, até entrarmos na rua 3. Silvo o meu assobio de identificação e Gonçalo vem abrir-me a porta. Tem barba de islamita ou de hippie e prepara-me um café. Veste um t-shirt ruça, onde o boneco verde dos Bolicaos, com barba de vários dias, diz: "Tou de férias."

Neste final de tarde, o Vidigal parece o morro místico de uma saga de romances fantásticos. Sento-me na garupa de um mototáxi e galgamos as pedras escorregadias de chuva, serpenteando por entre carros e pessoas, até entrarmos na rua 3. Silvo o meu assobio de identificação e Gonçalo vem abrir-me a porta. Tem barba de islamita ou de hippie e prepara-me um café. Veste um t-shirt ruça, onde o boneco verde dos Bolicaos, com barba de vários dias, diz: "Tou de férias."Metemos a conversa em dia e ele pega no violão. Toca música que compôs para letras em que colaborámos: "Vagão Rosa", "Sem sorte nem Nova Iorque", "Namoradinha Farrapa." O outro habitante da casa acorda. André, alemão de Woslfburg que contraria o cliché da falta de sentido de humor dos germânicos, esfrega os olhos e serve-se de café. Ficamos a conversar sobre a crise na Europa, sobre o jogo que enfrentará os nossos países, no Euro, este fim-de-semana, sobre disparates, histórias de cama, o tempo que fará dos próximos dias.

Este é o meu clube de cavalheiros. Não precisamos de conhaque ou de salas exclusivas. Todos calçam havaianas e há quem mije de porta aberta. André saiu num artigo da Veja Rio, por ter produzido o primeiro mapa do Vidigal (ver aqui). Gonçalo anda obsessivo com as aulas de violão, as suas unhas mostram a dedicação ao estudo, o sorriso desvela a felicidade de andar a fazer aquilo que mais ama.

Digo-lhe que o entendo, foi assim com o meu romance. A malta é pobre mas a malta diverte-se. Antes pobres que de rodillas.

Cantamos "Nem às paredes confesso" e André mostra-nos uma música alemã, dos anos 20, que rapidamente Gonçalo dedilha no violão. Três europeus tocam e cantam músicas tradicionais dos seus países num apartamento da favela do Vidigal com vista para o oceano (embora nesse dia, na varanda, não se visse mais que uma muralha de nuvens e as luzes desfocadas na noite do morro).

Três europeus que deram o salto mas que não se esquecem de onde vieram.

André conta-nos que a música é sobre um "pequeno grande cacto" e começamos a rir. Na varanda vejo passar um cesto, preso numa corda e, assobiando a música do cacto, indago o que se passa. Alguém entrega compras à vizinha de cima. Ela sobe os víveres no cesto. Cheira a humidade na folhagem. Já se pode ver o mar e centenas de casas na encosta iluminam o morro, dão-lhe uma silhueta.

Despeço-me dos meus amigos e começo a descer. Em menos de três horas estarei numa festa de aniversário, de uma bonita e delicada escritora, descendente de europeus de leste. Irei oferecer-lhe quatro pequenos cadernos, de cores diferentes. Falarei sobre emigração, com o seu irmão, coreógrafo que vive em Paris, e escutarei atento o marido da escritora contar a história de um cantor francês (brega e muito popular), que entrou em depressão, durante umas filmagens na Amazônia, porque ninguém o reconhecia . Conversarei com um poeta que toma ayahuasca e que escreve com força e ternura e verdade. Tudo isto numa varanda com mar ao fundo e navios fazendo fila para entrar no porto, colossos piscando como vagalumes a caminho da fortuna extractiva do Brasil.

Os amigos, o cenário, as histórias. O vinho, a maconha, uma mão pegando na minha. O elevador, o táxi amarelo de janelas abertas, os beijos, a Lagoa.

Quem disse que a vida não pode aspirar a ser arte?

Published on June 07, 2012 08:28

June 6, 2012

Sands Casino, Las Vegas, 1966

Joe Cortese detestava a cidade, dizia que areia do deserto se pegava nos dentes e que o fedor dos derrotados na roleta se entrelaçava no perfume das prostitutas da calçada. Além do bilhete que iria comprar, no mercado negro, no bar do hotel, Joe não conseguia encontrar nada que pudesse levá-lo a acreditar nas possibilidades daquela noite. Tinha, mais do que tudo, um trabalho para fazer.

No bar do hotel, Bobby Snout, amigo de um amigo, gordalhufo que cheirava a pizza com extra queijo, perguntou: “Tu também és paisano? De onde? Calábria?” Joe terminou o whisky, pegou no bilhete que acabar de comprar e disse, olhando a viscosidade de Bobby Snout de alto a baixo:

“Sou português, filho de beirões da raia.”

“O que é isso, México?”

“Vocês italianos só conhecem a ponta encardida da bota e a estação de comboios para Nova Jérsia.”

“Um pouco de respeito. Estás fora do teu território, ragazzo.”

Joe apertou o braço contra o coldre e sentiu o couro nas costelas, a coronha da sua pistola pressionando-se contra a carne. Não gostava de Las Vegas, precisava de outro whisky, não tinha mais cigarros e, apesar do bilhete no bolso, teria que perder parte do espetáculo para finalizar a missão que o levara de Sullivan Street, Manhattan, até aos corredores do Sands.

Joe esticou a mão e disse: “Estou na reinação.”

E Bobby Snout riu como um porco dos desenhos animados.

“Estivéssemos em Nova Iorque”, pensou Joe Cortese, “e fazia morcela de sangue contigo”.

Joe andava a tentar controlar a raiva desde que, certa noite, num bar de East Village, viu um jamaicano dar um par de estalos numa miúda mulata e resolveu interferir, arrastando o mán pelos rastas até à rua, onde repetidamente enfiou a cabeça do rapaz na caixa dos jornais enquanto dizia: “Consegues ler o teu obituário?”

Joe gostava de mulheres africanas, mas perdia as estribeiras quando confundiam os portugueses com sul-americanos ou porto-riquenhos.

Respirou fundo para não voltar atrás e apunhalar a mandíbula de Bobby Snout com a garrafa de Veve Clicquot que tinha visto dentro de um balde com gelo no balcão.

Dirigiu-se para a sala de espetáculos e perguntou onde eram as casas de banho. Não teria tempo sequer de sentar-se. Nas mesas, mulheres bonitas e bêbedas davam risadas e sentiam o fôlego de atores de cinema que lhes sopravam propostas de arrepiar a pele do pescoço.

Apagaram-se as luzes, ouviu-se o tilintar do gelo até que uma bateria encheu a sala e a voz anunciou:

“The Sands is pround to present a wonderful new show of a man and his music. The music of Count Basie and his great band. And the man… is Frank Sinatra.”

Ao ouvir os aplausos Joe sentiu-se como na peça do liceu em que fora protagonista. A raiva diluiu-se no sangue e no whisky.

Sinatra apareceu em palco: “How did all these people get into my room?”

Entre as canções “Come fly with me” e “I’ve got you under my skin”, Joe pensou na cabo-verdiana que conhecera num bar de Hoboken. Ela ia ensinar-lhe português, coisa que os pais nunca fizeram, e deixara que os dedos dele tocassem os seus mamilos por cima do tecido num parque de estacionamento.

Joe engoliu o whisky e foi para a casa de banho. Numa das cabinas encontrou uma mochila preta. Confirmou o conteúdo e dirigiu-se para o quarto. Aí mudou de roupa. Vestiu-se como um polícia, deixou a arma debaixo do colchão e pegou no revólver que vinha num saco de papel dentro da mochila.

Saiu do quarto e caminhou até ao fundo do corredor. Confirmou o número, os dedos bateram na madeira com força e disse: “Polícia, têm de sair, houve uma ameaça de bomba.” Ouviu vozes lá dentro e um homem dizendo: “Não abras.”

Tarde de mais. Assim que a mulher abriu a porta, Joe empurrou-a para o chão. O homem levantou-se e foi a correr para a casa de banho. Joe puxou a mulher pelos cabelos (um dos seus modus operandi preferidos) e foi dar com o homem tentando procurar algum tipo de arma.

“Vais matar-me com um mini sabonete?”, disse Joe. Em seguida virou-se para a mulher: “Tu, vai buscar um travesseiro.”

E só então percebeu que ela era negra como certos felinos escovados muitas vezes, uma negritude densa e cintilante. Viu como ela andava languidamente embora as mãos lhe tremessem. Viu como regressou, apenas de calcinhas e com os mamilos descobertos (os mesmos mamilos da cabo-verdiana de Hoboken). Viu como ela rogava pela vida mesmo sem dizer nada.

Joe trancou a porta da casa de banho com todos lá dentro. Olhou em seu redor como se verificasse que a família inteira estava presente para o jantar de Natal. Depois deu duas cronhadas poderosas na cabeça do homem, que estava de cuecas, sentado na borda do jacuzzi.

“Merda”, disse Joe para si mesmo enquanto o homem lhe fugia das mãos e submergia nas bolhas do jacuzzi. O sangue maculou a água como corantes de gelado na boca de uma criança. Joe puxou-o para fora com dificuldade, caindo, durante o processo, e ficando molhado até à cintura.

“Foda-se”, disse, perdendo a compostura. E olhou para a mulher: “Desculpa, não costumo ser tão mal educado. Se a minha mãe me ouvisse.”

Com o homem no chão da casa de banho, Joe passou a asfixiá-lo com o travesseiro. Começou a sentir uma fraqueza na cabeça, um ardor nos bíceps, talvez fosse dos whiskys que bebera sem jantar, talvez estivesse a ficar velho para usar as mãos naquele tipo de serviços. Pensou na cabo-verdiana, em Frank Sinatra, que já devia ter cantado “One more for the road”.

Gotas de suor frio rasgavam-lhe as costas. Um fio de cuspo escorreu pela boca. Uma veia inchou nas têmporas.

Joe Cortese puxou do revólver e disparou três tiros: um na cabeça, dois no peito.

Em seguida apontou a arma para a mulher.

“Como te chamas?”

“Maria Magdalena.”

“Não, a sério.”

“A sério, o meu avô era italiano.”

“Gostas de Sinatra?”

“Muito.”

Ela obedeceu a todas as ordens e pegou rapidamente na roupa. Mudaram-se para o quarto de Joe. Vestiram-se. Ele enfiou o revólver do crime e o uniforme na mochila preta e desceram para a sala de espetáculos. No caminho passaram pelo bar, onde um empregado pegou na mochila e desapareceu com ela, fazendo um sinal com a sobrancelhas que substituiu as palavras: “Não te preocupes, ninguém vai encontrar isto.”

Entraram quando Sinatra terminava o monólogo cómico. Sentaram-se numa mesa, Joe pediu champanhe e ela perguntou:

“Porque estás a fazer isto?”

“Porque quero que leves alguma coisa boa desta vida.” Joe apontou para o palco e pediu silêncio. Sinatra dizia:

“I think I'd better sing before I turn 51.”

E cantou “You make me feel so young”.

No final do concerto ele meteu-a num carro e dirigiu-se para o deserto.

Fazia frio e a areia rangia nos molares de Joe. Ela ficou diante dele. Frente a frente.

Joe julgou ouvir "Angel Eyes” tocando ao fundo. Lembrou-se de como, após Sinatra cantar o verso “Watch me as I disappear”, todas as luzes se apagaram, a escuridão total na sala, como a noite no deserto, como a pele e os olhos da mulher diante dele.

Joe apertou o gatilho. A noite fez-se dia.

Published on June 06, 2012 11:09

June 5, 2012

O atirador especial

Salvador Martinha seguiu o exemplo de milhares de jovens portugueses e mandou-se para o Brasil. Não foi de vez. Mas durante três semanas foi o único estrangeiro a actuar nos clubes de comédia de São Paulo e Rio de Janeiro. Pelo meio houve tempo para beber cervejas na praia, para falar da sua necessidade de ser um mito e da sua tentativa simulada de suicídio.

Hugo Gonçalves, no Rio de Janeiro (texto publicado na GQ)

Já terminou o verão carioca, mas Salvador Martinha, no dia de folga dos espectáculos que tem na cidade, quer ir dar um mergulho em Ipanema. Já terminou o verão, mas faz sol e calor e o humorista português de 28 anos trouxe consigo os calções de banho, o desejo de beber uma cerveja no areal enquanto contempla o morro Dois Irmãos e uma permanente atenção para os tiques, as manhas, a linguagem, os eventos do dia-a-dia protagonizados pelos seres humanos. É por isso que, na primeira hora de conversa, o humorista suspende oficiosamente a entrevista e faz perguntas ao jornalista: sobre o Rio, sobre os cariocas, sobre os portugueses imigrantes no Brasil.

Quando caminhamos no calçadão e Salvador vai ouvindo as respostas às suas perguntas sobre a vida indígena, é como se estivesse a processar a informação, a arrumá-la, a ver o que pode ser utilizado e o que é palha. É um estado constante estado que, mais tarde, me confessa ser inevitável: “Não consigo desligar, sou um sniper”. Esse desejo permanente de observação permitiu-lhe criar piadas sobre a realidade brasileira após duas semanas em São Paulo. Peço que me dê exemplos. Salvador notou como nos menus dos restaurantes o “cheese burguer” é apresentado como “Xburguer”. Aliás tudo o que leve queijo tem o X (xis) a substituir o “cheese”.

Salvador finaliza a história com uma pergunta: “E agora digam-me, se ‘xis’ é de cheese, xoxota tem queijo?”

Ordem e Progresso

No calçadão, um turista vira a cabeça quando ouve o sotaque de Portugal e fica a olhar para Salvador Martinha com a cara de quem acabou de ver alguém que conhece da televisão. Minutos mais tarde, na praia, o turista – português como se suspeitava – aproxima-se com três cervejas e, educadamente, felicita o humorista e oferece-nos a latas geladas. Salvador: “Muito obrigado, você assim tão simpático nem parece português. Os portugueses são sempre mais simpáticos fora de Portugal.”No tempo que demora beber três rodadas de cerveja, os portugueses falam das diferenças entre brasucas e portugas, da nova vaga de imigração lusitana para o Rio, da imagem deturpada que cada um dos países tem do outro e – não vale a pena enganarmos ninguém – das belas mulheres da praia de Ipanema.Continuamos o caminho, depois dos mergulhos, pelo calçadão e subimos ao terraço de um hotel para ver a vista. Salvador está encantado com a cidade e com o Brasil: “Isto é muito bom, estes gajos estão a bombar.”

O que em Portugal era uma suposição para Salvador, tornou-se numa evidência assim que aterrou em São Paulo: “ Eu tinha a ideia de vir para cá, sabia que o mercado estava a explodir, queria ver se aqui também conseguia ter piada. Estou a ver que sim, estou a ser bem recebido. Se fosse um português em Nova Iorque, ok, era mais um estrangeiro. Aqui é diferente. Eles não estão habituados a ver humoristas que não sejam brasileiros. E eu falo a mesma língua. Quando entro em palco há uma atenção diferente do público. Há muitos brasileiros que nunca ouviram um português, como aquelas velhas que não viram o mar.” Começa a anoitecer e o Rio põe-se agitado com os motores no trânsito, o calor subindo do alcatrão, pessoas e mais pessoas cruzando as ruas do Leblon em hora de ponta. Salvador continua atento ao bulício da cidade. Mas fala de outra urbe, São Paulo, com 20 milhões de pessoas, onde passou as últimas semanas.

“O Impacto foi brutal. A ideia que temos dos comediantes brasileiros é errada – baseada no Tom Cavalcante, no “Sai de Baixo”, no Caco Antibes. Temos ideia de uma comédia muito popular. Aqui entrei nos meandros da comédia urbana e estamos a falar de grandes comediantes, mesmo muito fortes.”

Vida de humorista

Sentamo-nos numa esplanada da avenida Ataulfo de Paiva. Salvador explica como funcionam os clubes de comédia em São Paulo, alguns com mais de 200 lugares, e a vida dos humoristas de stand up na megametrópole: “Eles apresentam-se todos os dias. Nós em Portugal fazemos um espectáculo em Lisboa, outro no Porto e já está, passamos mais tempo a dar entrevistas do que a fazer shows de stand up. Eles têm milhares de actuações. No mesmo dia podem apresentar-se em vários bares.”Depois Salvador foca-se na maldição que aflige os comediantes de São Paulo: “Nenhum deles consegue ter uma relação. Estão sempre ocupados a trabalhar entre as oito e a meia-noite. É um problema que não tem solução. Contei isto à minha mulher, por telefone, e ela disse-me: ‘Por isso é que tu´vives cá’ [em Portugal].” Fim de conversa.

No Brasil, tal como em Portugal, o nascimento do stand up como fenómeno popular começou ao mesmo tempo, no início da primeira década do milénio. Mas Salvador alerta que em Portugal se começou na televisão, com o programa “Levanta-te e ri”: “Foi um erro, íamos lá morrer. Eles aqui começaram nos bares. Prepararam-se.”

Correr para trás

Salvador estreou-se em stand up no “Levanta-te e ri”: “Faz nove anos dia 31 de maio, correu mal. Quando comecei tinha 20 anos, era o mais novo do programa. Não tinha noção de nada. Não tinha amigos artistas, não sabia bem onde me estava a meter. Escrever um texto? Eu sabia lá que era preciso escrever uma piada, eu era o gajo que os amigos achavam engraçado. Eles diziam ‘Ele tem mais piada ao vivo do que na TV”, que é o mesmo que estarem a dizer ‘Foste uma merda’. Comecei com um sprint para trás.”Salvador põe-se mais sério, não para garantir gravidade às palavras que aí vêem mas porque o tema parece ser importante no seu percurso como humorista: “Tendo em conta como isto vai acabar, e eu acho que sei como vai acabar, foi importante começar com um sprint para trás. É muito diferente começar em grande do que começar como eu comecei. O Seinfeld dizia: ‘Devo o que sou aos meus insucessos’. É muito perigoso quando tudo corre bem.”

Olhando agora para o insucesso da sua primeira apresentação, Salvador diz: “Era muito miúdo, é importante ter massa, ter histórias para contar. Além disso não tinha piadas boas. Só mais tarde é que assimilei o que estou a dizer. Nessa altura o elogio e uma crítica entravam a mil e saiam a dez mil. Toda a gente acha que tem piada.”

O rapaz que queria ser um mitoO curso de Marketing, no IADE, era apenas um álibi, um lugar onde ir, “estavam lá pessoas”, diz Salvador, que não ia às aulas. “O que fazia? Tentava ser engraçado durante o curso. Antes de conhecer esta vida era muito engraçado fora de palco, criava histórias para ser um mito. Queria ser um mito. No IADE, simulei o meu suicídio.”

Interrompendo o professor, levantou-se e anunciou para todos: “Desculpe, mas esta aula não está a correr como eu quero e vou-me suicidar.” Saiu pela janela e desapareceu. Tinha-se agachado. Depois levantou-se e disse: “Estou a brincar professor”. Noutra ocasião disse que fora escolhido para a novela “Olhar da Serpente”.

“Tenho ainda a mesma necessidade de aplauso, mas agora tornei-me menos engraçado na vida do dia-a-dia, tenho local e hora certa para ser engraçado. A vida assim é mais fácil.”Depois de quatro ou cinco actuações no “Levanta-te e ri” deixou de ser chamado. Teve uma fase em que andou “um pouco perdido.” Só anos mais tarde percebeu o que tinha feito de errado. “Ainda hoje me encontram na rua e dizem ‘Brutal, eras dos melhores do programa’. Não era nada.”Fundou os “Alcómicos anónimos” com Rui Sinel Cordes, Alexandre Romão, João Miranda e José beirão. Escreviam e apresentavam skecths e stand up ao vivo, em teatros. Faziam de tudo um pouco: “Eu gosto de fazer várias coisas, produção, direcção, estar envolvido com tudo.”

Seguiu-se a Sic Radical, com Fogo Posto, Pokerada e Alex & Salvador. Por fim, o canal Q, onde teve durante dois anos um programa – “Especial” – que foi substituído pelo novo “Nada de especial.” O canal Q permitiu-lhe ter um espaço para fazer tudo o que queria: “Vivo da comédia, estou la há dois anos, fiz mais de cem talk shows de uma hora. Posso fazer tudo. Já comecei uma entrevista com dois minutos de silêncio. Chego a casa contente”.

Stand Up

No dia seguinte entro na sala de teatro do Shopping da Gávea. Mais tarde Salvador mostraria o seu espanto com a beleza, o ar perfumado, e a frequência do shopping – os seus olhos sempre atentos aos humanos e aos seus hábitos. Encontrei o humorista num canto, junto ao palco, com os outros comediantes do grupo “Comédia em Pé”, que roda o Rio de Janeiro, em várias salas, com um alinhamento de humoristas de stand up. Salvador chegou ali porque, como diz, não espera o telefone tocar. Diz mais: “Esta oportunidade surgiu-me como todas as oportunidades surgem em Portugal. Fui eu que a criei. O telefone nunca toca eu é que o faço tocar. Ninguém recebe um email de alguém a dizer ‘Vi a tua piada num blog e quero contratar-te, estão aqui 2500 euros e vais ser capa da Visão como o novo génio da comédia’.”

Salvador conheceu Fernando Caruso, um famoso humorista brasileiro, em Lisboa. “Ficámos amigos, houve química e acabámos a mamarmo-nos na boca.” Salvador ri-se. “Não, a sério, demo-nos muito bem e ele disse para eu passar por cá que ele me arranjava espectáculos.” Salvador ligou mesmo. E durante três semanas subiu ao palco quase todos os dias.

Fernando Caruso está no grupo de artistas que espera a sala encher para começar o show. Tem, como Salvador, uma cara incomum. Talvez por isso se dêem tão bem. Foi ele que, no Brasil, abriu as portas dos clubes e salas de teatro ao português – “e até as portas de casas de má vida”, disse Salvador.

Inútil seria tentar replicar aqui a prestação de Salvador. Mas posso garantir que a audiência se riu muito, que uma velhinha atrás de mim disse várias vezes, para a amiga, “Ele é tão bonitinho”, e que é no palco que o simulador de suicídios com cara estranha melhor sacia, com dedicação, arte e pertinência, a sua necessidade de aplausos.

Em seguida fomos beber copos numa esplanada com toldo enquanto a chuva tropical tomava a cidade. Em determinado momento Salvador perguntou a Jorge Vaz Nande, escritor português, que vive em São Paulo e que colaborava na produção de um documentário sobre a viagem de Salvador para o canal Q: “Onde está o meu caderninho?” E aprontou-se a escrever nele alguma coisa. Salvador Martinha: um sniper nunca desliga.

Published on June 05, 2012 09:17

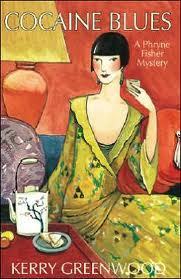

Maldita cocaína

Fazendo pesquisa para o próximo romance, lendo um Domingo Ilustrado de 1925, deparei-me com esta preciosidade: "Eu já sabia que muitas das mulheres que vegetam na chamada "vida de club", se entregavam imbecilmente, n'uma idiotice alvar, ao nefasto vício da cocaína. Apontaram-me algumas, nas mezas do Monumental, do Mayer e do Bristol e, de certa vez "vi" uma d'essas mulheres refratárias á vida trabalhosa, levar ás narinas o venenoso pó, côr de neve, quasi imperceptível ao contacto dos dedos, e que, posto ao serviço de um temperamento amoral, vai pouco a pouco, minando a morte mais atroz, dando em troca um prazer que ninguem explica, mas que, em sintese, se pode egualar ao do tabaco."

O texto ensina ainda que cada grama custava 20 mil réis e tem uma deliciosa advertência no fim. Vale a pena ler.

Published on June 05, 2012 07:04

June 4, 2012

O dia em que deixei de sonhar com futebol

No último mês de aulas do ano letivo de 1987-88 só uma coisa nos comandava: futebol. Fazia calor e nem a brisa da praia do Tamariz entrando pelo recreio adentro impedia que as patilhas ficassem encharcadas, as golas da t-shirts encardidas e o ténis arruinados por tanto chuto ao poste, falta à canela, carrinho junto à linha de canto. Escolhemos equipas fixas e assim jogámos todos os dias, sem alterações, como se disputássemos o Campeonato da Europa desse ano. E para novelizar ainda mais o dramatismo e a emoção de tamanho evento, fazíamos a coleção de cromos da Panini.

Nesses jogos de recreio, calhou-me ser da Holanda, e embora desejasse que me chamassem Marco van Basten, tínhamos Jaime, o Pescador, na equipa. E Jaime, que, mesmo quando jogava de galochas na lama tinha ginga para sentar três adversários enquanto galgava para a baliza, colheu sem contestação o nome do avançado holandês que marcaria um golo, sem ângulo, no jogo da final contra a URSS, com uma precisão que parecia acaso, e com um aprumo que só aqueles que voam podem alcançar.

No pelado da escola fui Kieft – um avançado de segunda linha que marcou o golo da vitória contra a Irlanda. E mesmo que padecesse, aos 11 anos, de um arruaceiro espírito competitivo e quisesse ser o melhor marcador, estar ali, receber a bola de Jaime, correr sem que parecesse que alguma vez me fosse cansar, era felicidade suficiente para que celebrasse a maior das dádivas: faltar ao almoço na cantina para jogar uma hora e 40 minutos de seguida. Esse início de verão, quando as aulas estavam prestes a terminar e o Europeu passava na televisão sendo recriado depois no campo do colégio, é uma das minhas melhores recordações futebolísticas.

Não é a primeira vez que vou acompanhar um campeonato da Europa ou do Mundo fora de Portugal. Mas é a primeira vez que não me importa estar longe durante esse período. Mais: estou feliz com a distância. Pensei que esse alívio resultasse apenas da lonjura do ruído e da histeria típicos desta época de tesão de mijo com a selecção: as reportagens sobre patetices, os jogadores portando-se como personagens de um reality show, os anúncios de bancos, de telemóveis, de tintas, com atletas (atores?) da seleção e referências ao Euro.

Há muito tempo que essa verborreia deixou de ser emoção para ser patologia. Mais ou menos como o homem que tem uma linda mulher na cama mas prefere a pornografia do computador. E, como os alcoólicos e os drogados, há muitos que recusam ver a futebolização do país, essa fome de saciar o vazio, a raiva e a frustração. Já não é alegria que se procura. É um anti-depressivo, um segredo mágico, uma esperança vã.

Milhões de pessoas depositam a sua fé em algo que é corrupto, que é dirigido por bandidos, interpretado por donzelas caprichosas e que alimenta a mediocridade do jornalismo. Admiramos, seguimos, celebramos e ocupamos as nossas vidas com algo sujo. Belo, às vezes, mas na maioria das vezes sujo. É uma metáfora fácil para o país que somos? É, mas soa-me tão verdadeira que magoa como talheres roçando num prato de loiça.

Adoro futebol e, não sendo ingénuo para pensar que conseguirei capturar alguma vez a liberdade e a alegria supremas naquele pelado em 1988, rasgando os jeans e sonhando que um dia estaria na final do Europeu, lamento já não ser capaz de entusiasmo algum com esta seleção – a que mais gasta em hotel, a que é liderada em campo por um egomaníaco.

Tal como Cristiano Ronaldo, o país parece passar por um processo de MichaelJacksonização, isto é, quando alguém começa a viver num mundo particular, só seu, alheado da realidade.

Javier Marías escreveu que “O futebol é a recuperação semanal da infância.” Quero contiuar a acreditar que sim, mas se é para viver absorto, prefiro o recreio da infância do que a nação zombie de agora onde (my oh my) se organizam corridas de apoio à seleção (?) e se filmam os jogadores como se fossem protagonistas do Jersey Shore e tudo parece tão falso e inconsequente como o pito da Barbie.

Conta-se que Artur Agostinho, sportinguista, foi ver um jogo de Benfica e logo nos primeiros minutos Eusébio marcou um golo monumental. O radialista levantou-se, mostrou o bilhete e disse: “Este já está pago, agora vou ali comprar outro.”

Duvido que me venha a lembrar do Euro 2012. Mas se um dia tiver filhos é a história de Artur Agostinho, e o golo de Van Basten e a primavera de 88 num pelado junto à praia, que lhes vou contar.

Published on June 04, 2012 08:12