Christophe Claro's Blog, page 55

June 8, 2017

Traduire, ce calvaire

Published on June 08, 2017 22:06

June 1, 2017

Ce possible qui ne peut mourir

à la mémoire vivante et scintillante de B.H.

à la mémoire vivante et scintillante de B.H.

avez-vous vu mourir des gens mourir sous vos yeuxcomme s’ils étaient retransmis en direct par l’inepte telefunken de l’êtrefrappés par la foudre du cœur qui explose rongés par les mites d’une maladie plus maligne que la jalousie ?usés en paillassons de chair par les ans ou pire::: avalés bouffés par la vague la bouche de la vague soudain:::les ans (devenus dominos) qui dans leur chute entraînent les pauvres numéros que nous sommeset dont l’addition fait ::: pitié

fixez leur pupille où se densifient mille soupes mille gloiresque font-ils, ces morts imminents, ces cadavres encore préoccupés d’eux-mêmes ?ils cherchent à fuir ils plissent ils contractent ils fulminent ils tassent concassent pulvérisentleur sang cesse de danseret au bout de leurs bras leurs mains n’ont plus de doigts ils tremblent encore un peu des cuisses tels des chevaux pris par le froid(mais si peu)leurs lèvres articulent un dernier motque vous essuyez du revers d’un mouchoir la fin est là(on a fait la pénombre comme pour ne pas voirleur dernière crispation) (ah) si vous saviez voirvoir vraiment (et peut-être le savez-vous)alors vous les verriez suinter de tout leur êtredevenir suintement d’eux-mêmes non pas sortir d’eux-mêmesmais expulser imperceptiblement cet autre ce possiblequi ne peut pas mourir parce qu’il est composé d’une myriade de peurs de renoncements d’espoirs de folies de projets de falbalas

l’œil nu (hélas) échoue à percevoir l’invisible transhumancede ce qu’ils auraient pu ::: être si la vie n’avait décidé d’en ::: finiravec la farce en laquelle on l’a changée

pourtant pareilles à des fourmis furieusesles particules de leur personnes’épandent au dehors en grises colonies,elles s’assemblent et se ré-assemblent et chacune de leurs particules porte sur son dos en fière ouvrièrele fardeau des regrets et des remords qu’il ne tient qu’à vous d’absorber et de transformer d’incorporer et de subsumer

tous nous allons ::: mourir tous nous allons siéger dans le saint des saintsau fond de l'inepte poubelle terrestre dans cet humus où même les bulbes ont droit à une seconde chanceà enrichir d’autres que nous d’autres moins bruyants mais tout aussi affamés— et nettement plus fiévreux/patients.

Published on June 01, 2017 12:47

May 29, 2017

Disparition

Bernard Hœpffner, © J. BernyOn aimerait pouvoir dire de Bernard Hœpffner ce qu'avait dit Mark Twain en apprenant sa propre mort par un journal: "La nouvelle de ma mort est très exagérée" – anecdote qui ravissait Bernard. On aimerait ne pas croire à la disparition de ce baladin inspiré, ce templier de la traduction, l'imaginer ailleurs, ayant changé d'identité, voyageant sous un autre nom, se réinventant, ne traduisant plus que le vent et le soleil… Sa capacité de travail était titanesque, son enthousiasme radical, ses doutes fructueux. Les projets, il en portait comme un arbre des fruits au plus fort d'un interminable été, il n'y a qu'à aller voir sur son site, où tant de promesses brillent encore pour les années à venir. Le timbre si particulier de sa voix, qui était comme une musique un peu folle à suivre. Ses yeux aux scintillements mêlés, malice et étonnement, juste avant l'éclair du rire. Une poétique de la gourmandise. Une précision d'accordeur de piano. Une culture magnifique, une mémoire délicieusement feuilletée. Le grand motivateur. L'homme au million de feuillets. Non: au cent mille milliards. Chaque traduction exécutée avec l'attention d'un poème. Au fil d'or. Au sourire. Présent en des centaines de livres, comme une ombre portée. Nous laissant seul avec une foule de pages. Seul avec lui disséminé en chacune.

Bernard Hœpffner, © J. BernyOn aimerait pouvoir dire de Bernard Hœpffner ce qu'avait dit Mark Twain en apprenant sa propre mort par un journal: "La nouvelle de ma mort est très exagérée" – anecdote qui ravissait Bernard. On aimerait ne pas croire à la disparition de ce baladin inspiré, ce templier de la traduction, l'imaginer ailleurs, ayant changé d'identité, voyageant sous un autre nom, se réinventant, ne traduisant plus que le vent et le soleil… Sa capacité de travail était titanesque, son enthousiasme radical, ses doutes fructueux. Les projets, il en portait comme un arbre des fruits au plus fort d'un interminable été, il n'y a qu'à aller voir sur son site, où tant de promesses brillent encore pour les années à venir. Le timbre si particulier de sa voix, qui était comme une musique un peu folle à suivre. Ses yeux aux scintillements mêlés, malice et étonnement, juste avant l'éclair du rire. Une poétique de la gourmandise. Une précision d'accordeur de piano. Une culture magnifique, une mémoire délicieusement feuilletée. Le grand motivateur. L'homme au million de feuillets. Non: au cent mille milliards. Chaque traduction exécutée avec l'attention d'un poème. Au fil d'or. Au sourire. Présent en des centaines de livres, comme une ombre portée. Nous laissant seul avec une foule de pages. Seul avec lui disséminé en chacune.

Published on May 29, 2017 09:40

May 22, 2017

Le Havre et les réfractaires

© JRC’est un dispositif particulier : un texte signé Joseph Andras, l’auteur de De nos frères blessés, publié l’an dernier, mis en voix et en musique par le rappeur et slammeur D’ de Kabal (et le collectif TRIO•SKYZO•PHONY). Le texte en question s’intitule S’il ne restait qu’un chien, et donne à entendre la voix du port du Havre. Faire parler une ville, ou un pays, une entité géographique est un exercice toujours périlleux, car l’inéluctable anthropomorphisme inhérent à ce type de traitement littéraire peut faire basculer le texte dans l’élégiaque facile. Mais le lyrisme forgé ici par Joseph Andras, un lyrisme cru, acéré, est si profondément ancré dans la mémoire concrète des lieux qu’il parvient à faire du port du Havre non seulement un être de chair et de sang, d’eau et de pierre, mais également un témoin fiévreux, inquiet, le puissant résonateur d’une longue histoire de commerce et d’asservissement, vieille de cinq ans au moins.

© JRC’est un dispositif particulier : un texte signé Joseph Andras, l’auteur de De nos frères blessés, publié l’an dernier, mis en voix et en musique par le rappeur et slammeur D’ de Kabal (et le collectif TRIO•SKYZO•PHONY). Le texte en question s’intitule S’il ne restait qu’un chien, et donne à entendre la voix du port du Havre. Faire parler une ville, ou un pays, une entité géographique est un exercice toujours périlleux, car l’inéluctable anthropomorphisme inhérent à ce type de traitement littéraire peut faire basculer le texte dans l’élégiaque facile. Mais le lyrisme forgé ici par Joseph Andras, un lyrisme cru, acéré, est si profondément ancré dans la mémoire concrète des lieux qu’il parvient à faire du port du Havre non seulement un être de chair et de sang, d’eau et de pierre, mais également un témoin fiévreux, inquiet, le puissant résonateur d’une longue histoire de commerce et d’asservissement, vieille de cinq ans au moins.Comblé par la mer, le port est pris sans cesse d’assaut par l’armée des insatisfaits, ceux « qui savent la poudre, les comptoirs et les banques bien davantage ». Il assiste, muet mais outré, à la mise aux fers des esclaves africains, et ici la poétique s’arme de précision, elle ne peint plus mais détaille, rend le grain, travaille la pâte dolente :

« je les entendsEn brèves séquences comme autant de vagues venant se briser contre la réalité marchande, le texte d’Andras, porté par une violence lucide plus proche de Vallès que de Cendrars, met à nu les différentes stases qui ont fait du port du Havre un organisme-enjeu. Il égrène les matières qui l’ont traversé, enrichi – « le gypse et les engrais, l’asphalte et le coton, les boissons distillés, la houille et les huiles de pétrole, le caoutchouc, l’acier, les tôles planes et les rails »… – mais ravive surtout l’image du « spectre », qui est la manifestation de cette figure chère à Andras : le réfractaire. Ce mot, qui évoque la brique, la chaleur, un des nombreux noms de l’insurgé, du damné de la terre. Il recouvre l’invisible communauté des hommes

je mes entends ces ouvre-bouches enfoncés pour nourrir par la force les réfractaires

préférant de faim crever

au futur rêve améficain

et le gruau glissait dans l’œsophage

et le grua gavant la panse de l’esclave

et les messieurs saluaient le commerce profitable

les retours sur investissement

les débouchés, les atouts du marché

les ratios bénéfices nets »

« qui ne parlaient plus du monde pour le soumettre et le vendre au détail, non, ils n’utilisaient plus leur langue pour tourner des nombres en croyant faire des phrases, non, ils parlaient de l’orgueil des nations et des exploités d’ici et d’ailleurs, des territoires froncés sous la cravache du négoce et des missionnaires »,des hommes qui, sous la plume de l’auteur, acquièrent soudain, même brièvement, un nom, une silhouette, une voix, même si la guerre, une fois, deux fois, s’occupe à les broyer et à remplir les poches des armateurs. La « chair décousue » du Havre, il s’en trouve alors pour la « panser », certains avec amour, d’autres pour « optimiser les flux ».

« C’était hier, c’était demain », scande la voix du Havre par la bouche tantôt écartelée, tantôt muselée, de son port. Nous sommes par 49° 29’ N, 0° 06 E. Nous sommes en 1500 et quelques, nous sommes en 2016. D’abord les pelles et les pioches, puis les marchandises, les corvéables, encore et encore, et les machines, et les obus, et de nouveau les machines, et toujours les « demandes actuelles du marché ». Contre – à la fois proche et réfractaire, donc –, Joseph Andras fait du port du Havre un bateau ivre cloué au poteau du profit, mais qui secoue sans cesse ses chaînes et dont la mémoire peut, à tout moment, s’emporter, l’emporter. Nous transporter.

___________________________Joseph d’Andras (et D’ de Kabal), S’il ne restait qu’un chien, CD inclus 52’25’’, éditions Actes Sud, 19 €

PS : Je parle ici exclusivement du texte et ne dit rien du disque qui l’accompagne, lequel exigerait un billet à lui seul, cela va de soi.

Published on May 22, 2017 01:23

May 19, 2017

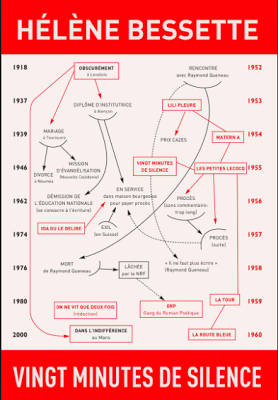

Vingt minutes de silence pour mieux entendre Bessette

Vingt minutes de silence paraît après soixante-deux ans d’indifférence ou presque. Décidément, on n’en finit pas de découvrir Hélène Bessette, celle dont Marguerite Duras disait : « La littérature vivante, pour moi, c’est Hélène Bessette, personne d’autre en France. » Miracle de la transhumance et permanence de l’obstination, après la résurrection bessettienne menée à bien par Laure Limongi entre 2006 et 2011 dans la défunte collection Laureli, c’est au tour des éditions Attila, dans leur succulente collection « Othello » d’annoncer, ni plus ni moins, la publication de l’œuvre intégrale de celle que ses lecteurs et lectrices appellent désormais, en leur sein bouleversé, B7.

Vingt minutes de silence paraît après soixante-deux ans d’indifférence ou presque. Décidément, on n’en finit pas de découvrir Hélène Bessette, celle dont Marguerite Duras disait : « La littérature vivante, pour moi, c’est Hélène Bessette, personne d’autre en France. » Miracle de la transhumance et permanence de l’obstination, après la résurrection bessettienne menée à bien par Laure Limongi entre 2006 et 2011 dans la défunte collection Laureli, c’est au tour des éditions Attila, dans leur succulente collection « Othello » d’annoncer, ni plus ni moins, la publication de l’œuvre intégrale de celle que ses lecteurs et lectrices appellent désormais, en leur sein bouleversé, B7.Paru en 1955 chez Gallimard, ce texte, le troisième publié, a dû en déconcerter plus d’un – on est au seul du Nouveau Roman, à l’orée de Beckett, encore en marge de Claude Simon, et pourtant on est déjà au-delà, ou plutôt presque ailleurs, en un lieu improbable où Duras elle-même ne s’aventure guère. On est déjà dans ce que je me permettrais d’appeler la « détextation ».

Le récit s’est pris en grippe mais jouit de la fièvre qu’il en retire. Plutôt que de détricoter ou d’exploser, Bessette va inoculer une métrique libre, voire libertaire, dans la narration, et inventer la théâtralité de l’écriture narrative. Dans Vingt minutes de silence, comme dans presque la plupart de ses textes, elle expérimente « en live », pour ainsi dire – tant le lecteur a l’impression que ses livres s’écrivent sous ses yeux – la mise en scène du récit. Plutôt, donc, que de raconter, comme ses mâles contemporains, elle va remplacer le dire par le commenter, et faire du commentaire une diction. Mais quel commentaire ! Ici, nulle glose, pas de critique harnachée, non, ici on est en proie à une rafale frénétiquement et soigneusement cadencée d’interrogations, de doutes, de contradictions, d’échappées musicales, d’apnées morales. La pensée devient didascalique, le chœur s’est réfugié en coulisse et l’histoire nous parvient sous forme de flèches, de fulgurances, cruauté et compassion mêlées.

C’est comme si Bessette créait de toutes pièces une sorte de médecine légale narrative, mais en faisant de l’autopsie la véritable scène du crime. Ça tombe bien, car dans Vingt minutes de silence elle s’empare d’un quasi fait divers – un fils de bourgeois tue son père avec l’éventuelle assentiment de sa mère sous l’œil vaguement consentant de la bonne –, et le traite à la façon d’une Agatha Christie épileptique. Correction : ce n’est pas celle qui raconte qui souffre d’épilepsie, mais le récit lui-même : ici, la phrase décroche sans cesse, elle s’interrompt, bondit, se piétine, se nie, se moque. Les instances narratives se bousculent. Les points de vue se télescopent. Et, miracle de cette cuisine du diable, le texte acquiert une clarté qui, si elle s’enivre de sa propension à se fragmenter, n’a de cesse de nous éblouir de ses brutales intuitions.

Un fils a tué son père, peut-être aidé par sa mère ? Soulevant et déplaçant cet argument de départ, Hélène Bessette, usant de sa technique furieuse comme d’une machine à démonter le temps, livre ici un réquisitoire éclaté contre l’idée de vérité telle que l’ont machinée le roman bourgeois et la bourgeoise romanesque. Sur l’espace délivré de la page, elle orchestre les interprétations, jette sa pluie de sel sur les plaies conventionnelles, traque le dernier affect dans l’ultime terrier psychologique. Elle défait tout en même temps qu’elle innove, à blanc, à sec. A même la sidération d’un dire qui a renoncé à sa véracité, elle impose la folie de sa machine poétique, qui consiste, on l’a dit, pressenti, à détexter la représentation.

Hormis sa volonté d’orchestrer le disparate, son texte s’apparente, si l’on veut le cousiner, à la version livre du Théorèmede Pasolini – un espace à la fois critique et post-religieux où la description d’un drame devient le drame de toute description._______________________

Hélène Bessette, Vingt minutes de silence, coll. Othello, éditions le Nouvel Attila

Published on May 19, 2017 12:09

May 6, 2017

Variation sur une charogne

Rappelez-vous l’élue que nous vîmes, ma femme,Ce gris matin de mai si doux :Au détour d'un parloir un bulletin infâme

Sur des plateaux mis bout à bout,

Ses lettres honnies, comme une bête sadique,

Bavarde et vendant du poison,

Clamait d'une façon arrogante et cynique

Ses propos bouffis d'aversion.

Le racisme baignait dans cette pourriture,

Comme pour épicer ses haines,

Et la rendre hermétique à l'art et la culture,

Que niait son âme malsaine ;

L’électeur regardait cette froide carcasse

Comme un étron s'épanouir.

La puanteur était si forte, que sur place

Vous crûtes vous abstentionnir.

Les fachos se branlaient sur ce projet putride,

D'où sortaient de bruns bataillons

De votants qui braillaient à l'appel de leur guide,

Tout au long de ces élections.

Et Le Pen se moquait, enflait comme une vague

Ou ricanait en trépignant,

On eût dit que la Trioll, enflée d'un souffle vague,

Vivait en s’auto-gangrénant.

Son programme rendait une hideuse musique,

Comme l'eau viciée et les vents,

Ou l’idée qu'un nazi d'un mouvement clinique

Ventile à tout bout de champ.

La pensée s'effaçait et n'était plus qu'un rêve,

Une ébauche lente à venir

Sur la France baisée, et que la honte achève

En se délectant du pire.

Derrière les rideaux un électeur en peine

Nous regardait d'un œil vitreux,

Epiant le moment de reprendre à Le Pen

Les miettes laissées aux peureux.

- Et pourtant vous serez semblable à cette ordure,

A cette horrible infection,

Français de demain, petits blancs immatures,

Vous, mes concitoyens, ses pions !

Oui ! tels vous serez, ô frontistes ignares,

Apres les derniers dépouillements,

Quand vous retournerez, entassés dans des cars,

Pourrir dans le ressentiment.

Alors, ô mes trahis ! dites à M. Le Pen

Qui vous sucera le cerveau,Qu’elle a fait du pays un réservoir de haines,

Et de votre vote un tombeau.

Published on May 06, 2017 09:03

May 4, 2017

Ce fumier nourrit la chair d’un moment nouveau

Allez, une fois n'est pas coutume, et faute d'avoir du temps de cerveau disponible pour alimenter ce blog comme je le devrais, je vous livre telle quelle une critique signée par un excellent libraire belge, Emmanuel Requette, de l'incontournable librairie Ptyx, à propos du dernier recueil de nouvelles de William H. Gass,

Regards

, que nous venons de publier dans la collection Lot 49, au cherche midi éditeur. Ça ne peut que faire du bien après les gesticulations fascistoïdes hier soir de la troll de dame…

Allez, une fois n'est pas coutume, et faute d'avoir du temps de cerveau disponible pour alimenter ce blog comme je le devrais, je vous livre telle quelle une critique signée par un excellent libraire belge, Emmanuel Requette, de l'incontournable librairie Ptyx, à propos du dernier recueil de nouvelles de William H. Gass,

Regards

, que nous venons de publier dans la collection Lot 49, au cherche midi éditeur. Ça ne peut que faire du bien après les gesticulations fascistoïdes hier soir de la troll de dame…Nous sommes infiniment plus nombreux qu’eux à présent, que cette tribu de gaspilleurs qui nous a inventés, nous utilise et nous enverra au rebut, empilements auxquels nos résidus serviront à mettre le feu. Les peignes à eux seuls excèdent le nombre de têtes qu’ils coiffent. Les ciseaux sont dans une situation identique ; et les stylos, les pièces de monnaie, les bagues, les boucles, les pistolets. […] Quand on déterrera notre civilisation, et qu’on tentera, à partir de ces tessons, de deviner à quoi ressemblait l’ensemble, nous offrirons une quantité d’indices infiniment plus importante que celle des ossements d’Êtres Humains.

Les choses! Elles nous entourent, nous envahissent même, et nous sommes pourtant si rétifs à leur concéder une voix… Dans ces nouvelles, directement ou plus insidieusement, William H. Gass prête sa plume à la conscience des choses. Un piano de plateaux de cinéma, une chaise pliante, des photographies d’art, des rails de train électrique, en leur donnant de facto une voix ou en les investissant d’un rôle de médiateurs des consciences de qui les utilisent, l’auteur américain plonge dans leurs tréfonds comme dans ceux de toute âme humaine.

Toute sa vie, présent y compris, l’assistant de Mr Lang avait vu se détourner les regards, se marquer le désintérêt, se dévier les trajectoires pour éviter les gênes diverses que provoquait son corps : son roulis et ses embardées, ses membres atrophiés, le doigt qui manquait, la paupière qui tombait, l’irréductible perle de bave aux commissures qui privait sa bouche de toute dignité, et la vacuité d’une allure manquant de muscle ; qui aurait pu souhaiter les croiser? regarder en face cette erreur de la nature? faire comme si vous parliez à un citoyen normal plutôt qu’à un nain crétinoïde pas très éloigné du sol? Les gosses de son âge étaient curieux, bien sûr, et lui trouaient la chemise de leurs regards. Etre ignoré ou être dévisagé, l’un n’était pas plus tolérable que l’autre.

Dans la première longue nouvelle, Mr Lang, collectionneur et revendeur un peu louche de photographies d’art, accompagné de son « idiot d’assistant », consacre une vie à regarder, jusqu’à disparaître dans le dispositif même qu’il vénère. Qu’est ce qu’une image? Qu’est ce qu’un regard? A travers l’histoire de ce couple de personnages improbables et attachants – qui ne sera pas sans en rappeler d’autres mythiques de la littérature – c’est toute une esthétique de l’image qui est passée en revue et questionnée.

Et puis, pour peu qu’il tombe et se salisse à présent le genou, peut-être qu’elle appuierait sa tête contre sa cuisse, passerait, pour une fois, toute une nuit à le plaindre.

Dans la seconde longue nouvelle, l’auteur américain, en croisant impressions et récits de charité, interroge, par le travers des « bonnes œuvres », notre rapport à l’autre. Où l’économie de nos relation est lue dans notre irrépressible besoin à être plaint. Plaint. Non consolé. Ainsi notre dégoût mâtiné de culpabilité du spectacle de la mendicité n’est-il plus conséquence de la détresse ou de l’injustice que cette mendicité exprime, mais bien plutôt, et plus vicieusement, de la concurrence qu’elle institue avec les nôtres propres. La main tendue du mendiant, quémandante, plaignante, ne culpabilise pas, elle est juste ma concurrente.

Déchirantes, retorses et vertigineuses, ces nouvelles démontrent encore une fois, si besoin en était, que William H. Gass est l’un de nos plus essentiels virtuoses.

Je sais. Je sais. Une fois avalée notre date d’aujourd’hui, quelques miettes, quelques traces de gras subsisteront sur l’assiette. Léchée, mais pas propre. Pas propre. Ensuite, le passé que nous avons dévoré, nous l’excrétons. Et ce fumier nourrit la chair d’un moment nouveau. Réjouissant, pas vrai?

_____________William H. Gass, Regards, 2017, Cherche-Midi, trad. Marc Chénetier.

Published on May 04, 2017 00:22

April 23, 2017

Après tout – la leçon de Ceija Stojka

Un groupe de Roms à Asperg, en Allemagne, rassemblés par les

Un groupe de Roms à Asperg, en Allemagne, rassemblés par lesautorités du Reich pour être déportés, le 22 mai 1940.Née en Autriche au sein d’une famille rom, Ceija Stojka – écrivaine, peintre et musicienne – est morte en 2013 à l’âge de 80 ans. Mais une autre Ceija était morte en elle il y a bien longtemps : la fillette de onze ans, celle qui dut passer plusieurs mois début 1945 dans le camp de Bergen-Belsen.

Raconter ces quatre mois, c’est ce qu’elle fait dans un livre, née d’une série d’entretiens avec la cinéaste Karin Berger. Intitulé Le rêve que je vis ? Libérée de Bergen-Belsen et n’excédant pas cent pages, ce témoignage permet d’entrevoir l’étendue de l’horreur que vécut la jeune Ceija – une horreur individuelle et collective, qu'elle a encore la force de restituer en partie, près de soixante-dix plus tard.

Il y a les morts, les monceaux de morts, les empilements de cadavres où l’enfant trouve refuge contre le froid et les coups, entre lesquels elle doit se glisser pour survivre, des morts qu’elle arrange, dont elle ferme les yeux, à qui elle parle, auxquels elle prélève de minuscules bouts de laine – sa seule nourriture ou presque, puisqu’elle mange aussi de la terre, le cuir des lacets, du bois, de vieux chiffons. Pour boire, la bouche se colle aux barbelés, d’où finit par tomber une goutte de brume. Parfois, un miracle : un arbrisseau. L’écorce est pain, la sève miel. Et toujours, tout autour, les morts :

« C’était nos protecteurs et ils étaient humains. Des gens qu’on avait connus. Mais ceux qu’on n’avait pas connus, on disait aussi qu’ils étaient des nôtres. Ce sont les nôtres et on n’est pas seuls. On était pas seuls aussi parce qu’il y avait tellement d’âmes qui virevoltaient autour. »Le camp sera libéré en avril 45. Un soldat britannique demande à l’enfant de lui désigner le SS qui l’a maltraitée, et propose à l’enfant de se venger. Ceija refuse.

« C’est curieux, mais moi j’avais aussi de la peine pour les nazis. C’était des êtres humains après tout. »Après tout : ces deux mots sont chargés ici d’une dimension presque aussi indicible que le cauchemar dont ils sont échappés. Qu’on ait lu un ou cent textes dits de « littérature concentrationnaire », le témoignage de Ceija Stojka traverse et déchire l’esprit du lecteur, le mettant au défi de ne pas comprendre « comment c’était ». L'invitant à autre chose que le ressentiment.

*

Au souvenir, surtout. On estime que pendant la seconde guerre mondiale, près de la moitié de la population tsigane fut exterminée. L'Allemagne a reconnu sa responsabilité dans leur massacre en 1982. Le Parlement européen, qui ne reconnaît pas le génocide rom, l'a néanmoins commémoré il y a six ans lors d'une session plénière. En France, on les expulse régulièrement et Le Front National ne perd pas une occasion de les montrer du doigt.

___________

Ceija Stojka, Le rêve que je vis ? Libérée de Bergen-Belsen, traduit de l’allemand (Autriche) par Sabine Macher, avec la collaboration de Xavier Marchand, éditions Isabelle Sauvage, 17 €

Published on April 23, 2017 22:08

April 22, 2017

Aux urnes?

Published on April 22, 2017 15:31

April 21, 2017

Ponctuer l'absence ;

Disons les choses simplement. La femme du narrateur est morte dans un accident de voiture, laissant son mari seul avec leurs deux enfants.

Disons les choses simplement. La femme du narrateur est morte dans un accident de voiture, laissant son mari seul avec leurs deux enfants.Pourtant, déjà, quelque chose n’est plus possible. Ce « Leurs » enfants, par exemple. Ce n’est plus possible. Le narrateur ne peut plus dire ça. Il sait qu’il doit apprendre à dire « ses » enfants. Mes enfants. Pas "nos enfants". Ce qui pourrait n’apparaître, extérieurement, que comme un pénible réajustement grammatical, prend chez le narrateur d’ Une fuite en Egypte , le premier roman de Philippe de Jonckheere, une tournure autrement plus complexe.

Existe-t-il un devenir-veuf ? Comment continuer de penser les possibles avortés ? Précision : le couple battait de l’aile, et l’accident est survenu sans que le narrateur sache si sa femme revenait de chez sa mère pour le quitter ou pour tenter de sauver les meubles. Et puis il y a Suzanne, un ancien flirt, susceptible et désireuse de l’aider dans son épreuve. Quelle place lui accorder ? Quel amour lui accorder quand tout est désaccordé? Que dire aux enfants ? aux amis ? Comment vivre dans la proximité de l’absence ? Quel sort vouer aux souvenirs ? C’est compliqué, un devenir-veuf. C’est instable, vit dans l'instable, et se nourrit de l'instable. Que faire des pensées extérieures au veuvage ? Ont-elles droit de cité ? Sont-elles bienvenues, ou déplacées ?

Afin d’accueillir et contenir la foule des pensées d’après-sa-mort, le narrateur (qui porte le nom de l’auteur) n'a d’autre choix que d’inventer une scansion. Ce sera le point-virgule. Oui, hormis le point final, tout ce qui est dit dans ce texte est rythmé par cette unique ponctuation — ;. Et toute la force du livre repose sur les nombreuses modulations que lui fait subir De Jonckheere. Car ici, le point-virgule est pluriel, il ne dit pas toujours la même chose, il est différence et répétition, c'est une variable, mais c'est aussi tantôt une coupure, tantôt une suture. Certes, sa fonction première dans Une fuite en Egypte semble évidente à première vue : éviter le point et, dans le même temps, refuser la virgule. Empêcher la finitude, affirmer la fragmentation. Continuer en trébuchant. Dès lors, le point-virgule devient une balise flottante, capable de trancher, de retarder, de déséquilibrer, etc. Une notation musicale inédite, contrainte d’assumer à elle seule le rôle de toutes les notes, toutes les nuances :

« […] je n’ai pas fermé l’œil cette nuit-là non plus ; oui ; je redoutais qu’on vienne me trancher la jugulaire dans mon sommeil ; une peur ancienne ; je crois que j’ai toujours tremblé de peur que l’on profite de la nuit pour m’égorger ; mais cette nuit ; je devais avouer qu’à cette frayeur que l’on vienne me suriner dans mon sommeil s’étaient ajoutées toutes sortes de visions angoissées ; je voyais des carambolages ; des voitures enflammées ; des véhicules s’agglutiner les uns aux autres ; je la voyais ; elle ; prisonnière d’une voiture accidentée ; ferraille recroquevillée sur elle-même comme un immense piège à loutres géantes ; […] »On le voit, le ressent, l’entend : loin d’être artificiel, ce point-virgule permet des variations et en garantit même l’intensité. Il délimite, arrête, mais aussi laisse filer, ouvre. Il est comme une valve qui, au gré du sang qui pulse, règle les impératifs de l’irrigation, cadence les flux. Comme dans La Disparition de Perec, ce qui pourrait sembler un artifice est en fait un nœud de la plus haute importance. C’est comme si la mort avait tout ravagé de la langue, ne laissant, dans sa malice, qu’un seul signe de ponctuation, histoire de dire : et maintenant, comment se débrouiller avec « ça », juste « ça » ?

Survivre à l’autre, est-ce seulement réapprendre à se mouvoir dans le langage ? De Jonckheere explore les conditions de cette survie avec une ténacité et une sincérité qui balaient tous les tabous, font feu de toutes les réticences. Il ne néglige ni l’humour ni l’arrière-pensée, dissèque la peine, décompose le désarroi, cherchant, au-delà de l’irréparable, dans la scansion même de cet irréparable, non pas le salut, non pas l’abnégation, mais autre chose, qui est de l’ordre de la construction.

Il y a eu arrêt, séparation, coupure – et de cet arrêt, de cette séparation, de cette coupure naît pourtant la possibilité du continu, autant que sa nécessité. L’union du point et de la virgule – étrange fusion de la mort et du repos – célèbre à sa façon une forme de renaissance, un état nouveau. Oui, parfois, il faut inventer la forme même de la fuite. Le phrasé.

____________

Philippe de Jonckheere, Une fuite en Egypte, éd. Inculte, 17,90€

Published on April 21, 2017 22:46

Christophe Claro's Blog

- Christophe Claro's profile

- 12 followers

Christophe Claro isn't a Goodreads Author

(yet),

but they

do have a blog,

so here are some recent posts imported from

their feed.