Pablo Navarro Valero's Blog, page 4

October 18, 2024

Evolución etopéyica de Demetrio Macías en «Los de abajo»

Nota preliminar: El contenido de este artículo proviene de mi PEC para la asignatura De la novela de la Revolución a la revolución de la novela hispanoamericana, impartida por don Antonio Lorente Medina en el Máster Universitario en Formación e Investigación Literaria y Teatral en el Contexto Europeo.

Los de abajo, obra maestra del realismo americano y posible punto de partida de la narrativa contemporánea de México, recoge tanto las esperanzas como las decepciones de su autor, Mariano Azuela, en torno al desarrollo de la Revolución Mexicana. Para plasmar todo ese torbellino de sentimientos y experiencias, el novelista concibió un conjunto de personajes que habrían de transitar una sucesión de escenas yuxtapuestas (no en vano, el subtítulo primitivo de la novela era Cuadros y escenas de la Revolución) estructuradas en tres partes que reflejarían diferentes momentos de la Revolución: una primera fase caracterizada por el idealismo y el optimismo; una segunda fase en la que predominan la barbarie y la decadencia; una fase final triste y pesimista en la que las actividades bélicas se van extinguiendo.

Seymour Menton ha interpretado la novela en clave de epopeya de la Revolución Mexicana y del pueblo mexicano en general, por lo que también ha propuesto el estudio de la figura del protagonista, Demetrio Macías, como héroe épico inspirado en personajes como Héctor, el Cid o Roldán, aunque pasado por el tamiz desidealizador del siglo XX. Este enfoque resulta de lo más sugestivo, pero considero que la evolución de Demetrio Macías también podría explorarse como un reflejo del desarrollo de los acontecimientos derivados de la Revolución que tienen lugar en la obra y que se dividen en las tres fases o periodos señalados más arriba.

Al comenzar la novela nos encontramos con un humilde padre de familia que, a pesar de ver cómo unos federales matan a su perro e intentan propasarse con su mujer, decide perdonarles la vida, incluso sabiendo que regresarán para ajustar cuentas. Al día siguiente reúne a sus hombres y demuestra su generosidad compartiendo lo poco que tiene: una botella y algo de comida. Demetrio se muestra también como un hombre lleno de optimismo y vigor: «ya ven que aparte de mi treinta-treinta, no contamos más que con veinte armas. Si son pocos, les damos hasta no dejar uno; si son muchos aunque sea un buen susto les hemos de sacar». En los capítulos siguientes, vemos en Demetrio a una persona amable que agradece con sinceridad todos los cuidados que le prodigan los serranos mientras se encuentra convaleciente a causa de una herida de bala. Durante este periodo entra en escena Luis Cervantes, un joven de origen acomodado que encarna el más alto idealismo revolucionario. Aunque Demetrio es un hombre más bien pragmático que solo desea volver a su casa, lo cierto es que Cervantes consigue entusiasmarlo con su retórica hasta el punto de hacer que sus ojos brillen, algo que no sucede con frecuencia. De este modo, el joven médico logra convencer a su jefe de que su motivación es mucho más elevada de lo que cree y de que no está huyendo de un cacique, sino luchando contra todo el caciquismo. En definitiva, logra inyectar en la personalidad de Demetrio el idealismo propio de esta fase de la Revolución y de esta parte de la novela.

Pero los periodos históricos no son compartimentos estancos y homogéneos, y aunque la Revolución se encuentre en una fase pura e idealista, puede ir mostrando signos de corrupción (del mismo modo que los valores elevados pueden seguir manifestándose en la fase de barbarie). En este sentido, podemos ver que Demetrio no ha tardado demasiado tiempo en olvidarse de su mujer y echarle el ojo (y la mano) a la joven Camila. A pesar de que no «es tan mujeriego como sus compañeros» lo cierto es que se propasa con Camila, quien lo tacha de «viejo malcriado» y «viejo sinvergüenza». No sabemos la edad de la joven, pero el narrador se refiere a ella como «moza» por lo que es prácticamente seguro que sea menor de edad. No caben dudas en ese sentido respecto a la novia que presenta Cervantes ya en la segunda parte de la novela y a la que Demetrio clava «su mirada de ave de rapiña». Poco antes de esta escena hemos visto cómo Demetrio se marchaba hacia el hotel con la Pintada, a la que acababa de conocer y no mucho después podremos ver cómo finalmente se hace con los favores de Camila. Pero la mayor evidencia de la degradación experimentada por Demetrio en este sentido tal vez se encuentre en la transformación de sus aspiraciones: del «No quiero yo otra cosa, sino que me dejen en paz para volver a mi casa» pasa al «con que no me falte el trago y con traer una chamaquita que me cuadre, soy el hombre más feliz del mundo».

Parece que podemos ver una degradación similar en cuanto al sentido de justicia de Demetrio. Ya vimos cómo perdona la vida a los federales que asaltan su casa al comienzo de la novela y lo vemos actuar con la misma magnanimidad ante don Mónico, ya bien entrada la segunda parte, cuando decide no ejecutar al cacique (al menos no se dice lo contrario) pero ordena que se queme la casa con todas sus pertenencias dentro, lo cual es exactamente lo que le hicieron a él. El castigo resulta proporcionado, pero sin embargo vemos que a Demetrio no le tiembla el pulso al ejecutar por la espalda a un joven recluta que se disponía a proceder al pillaje, como venía siendo la norma. La arbitrariedad de Demetrio se evidencia todavía más cuando deja sin castigo al güero Margarito en un episodio en que, al igual que el joven recluta mencionado, desobedece las órdenes de Macías, además ejerciendo una violencia brutal sobre un campesino que había solicitado que no le robasen todo el maíz que necesitaba para alimentar a su familia . En cualquier caso, nada de esto puede sorprendernos, pues la indiferencia de Demetrio por la vida humana empezaba a manifestarse ya al final de la primera parte, cuando aparecen muertos una prostituta y dos reclutas después de una fiesta y dice: «¡Psch!… Pos que los entierren…».

Por último, en la tercera parte vemos a un Demetrio sumido en el pesimismo. Perdió a Camila, es recibido con desprecio en los poblados y se entera de la derrota de Villa. Cervantes, que huyó a Estados Unidos, ha sido sustituido por Valderrama, el nuevo curro que aporta a Demetrio el espíritu revolucionario del momento, que no es otro que el del desencanto. Este joven ensalza a los serranos (tan maltratados por los de Macías), rebaja a los grandes generales y ama la Revolución. Sus palabras hacen pensar a Demetrio y sus canciones lo hacen llorar. Nuestro protagonista vuelve al punto de partida, a su casa, pero no puede quedarse. Como la Revolución, tiene que seguir adelante sin saber por qué.

BIBLIOGRAFÍA

Azuela, Mariano, Los de abajo, Madrid-París-Roma, ALCCA, 1988. Lorente, Antonio, «La novela de la Revolución Mexicana», en Barrera, Trinidad, coord., Historia de la literatura hispanoamericana, tomo III, siglo XX, Madrid, Cátedra, 2008, pp. 43-56.Menton, Seymour, «Texturas épicas de Los de abajo», en Azuela, Mariano, Los de abajo, Madrid-París-Roma, ALCCA, 1988, pp. 239-250.Nueve libros que marcaron mi existencia

Las listas (de libros, de artículos, de películas…) son una de las señas de identidad de este blog. Si os fijáis en la columna de etiquetas, a la derecha, veréis que he publicado ya casi treinta entradas basadas en este apasionante tema. Algunas listas vienen de fuera, pero otras son totalmente originales (en los sentidos 2 y 6 que ofrece la RAE). Así, en su día me inventé la lista de Las mejores listas de libros y la lista de Los libros más recurrentes en listas de libros. Hay que ser un poco obseso de las listas para publicar cosas así, pero es que además yo cree la ciencia de la Listología, ofreciendo una lista definitiva y bastante 100tífika de la mejor literatura en lengua española.

Sin embargo, hace ya como dos años y cuatro meses que no publico ninguna lista y he pensado que estaría bien comenzar 2024 ofreciendo alguna que resulte novedosa, sugerente y que aporte valor. Así pues, estuve rumiando esta idea durante algunos días y se me ocurrió que podría ofrecer una lista con algunos de los libros que más me hayan marcado por el motivo que sea. Es cierto que esta no es la idea más original del mundo pero también es verdad que el resultado va a tener un toque profundamente personal, pues para elaborar este contenido voy a sumergirme en los recuerdos y sensaciones que me despierten los aproximadamente 700 libros que he leído a lo largo de mi existencia (sí, los tengo casi todos apuntados en una tabla de Access) para tratar de entregaros nueve recomendaciones con la ambiciosa esperanza de que al menos alguna de ellas pueda aportar una gota extra de sentido en vuestras vidas.

Dos últimas cuestiones antes de comenzar. Como ya he dicho, esta es una lista de libros que me marcaron de algún modo y por algún motivo, por tanto, no es una lista de los que yo considere necesariamente los mejores libros que he leído, los mejor escritos o los más interesantes. Además de esto, querría decir que todos los libros de la lista los leí hace muchos años y no tengo tiempo para ponerme ahora a releerlos, por lo que mis comentarios no van a ser tan minuciosos como si acabase de terminarlos.

Ahora sí, entremos en materia.

1984, GEORGE ORWELL

Escuché hablar de este libro por primera vez en la universidad, creo que en una asignatura llamada Estructura Económica Mundial. No sé en qué contexto (ojalá recordarlo) el profesor dijo algo como «¿Conocéis esa novela en la que el estado tiene cámaras dentro de las viviendas?» y que yo pensé algo como «Dios mío, tengo que leer ese puto libro ya». Sin duda esta maravillosa novela cambió mi vida, pues a partir de ella empecé a convertir la lectura en un hábito y descubrí el universo de la ciencia-ficción. Por añadir algo más, recuerdo que cuando estaba a punto de terminarla me pregunté «¿y ahora qué voy a hacer con mi vida?». Curiosamente no la he releído, soy un patán.

Compra 1984 para ayudarme a escapar del sistema.

UNA BREVE HISTORIA DE CASI TODO, BILL BRISON

Este ladrillo de divulgación científica constituye el más alto gozo imaginable para un cerebro medianamente inquieto. Por desgracia no me acuerdo casi nada, o, tal vez haya interiorizado un montón de conocimientos y ya no sepa que provienen de allí. En cualquier caso, sí que recuerdo una sensación de asombro constante mientras recorría sus páginas, de verdad, hay que leer este libro como sea.

Compra Una breve historia de casi todo aquí para ayudarme a pagar casi todas las facturas.

FALSO MOVIMIENTO, ALEJANDRO GÁNDARA

Me mandaron leer esta novelita juvenil en el instituto y me cautivó. Imagino que mi yo adolescente, que todavía no había salido mucho de jarana, debió sentirse fascinado al acompañar al protagonista por las calles de la noche madrileña en busca de su hija y del novio de esta, recorriendo los bajos fondos de la ciudad e interactuando con lo mejorcito de cada casa. Una relectura efectuada hace cuatro o cinco años me resultó algo decepcionante, pero desde luego no pudo quitarme el estremecimiento púber que recorre mi piel cada vez que evoco aquel primer acercamiento a sus páginas.

Compra Falso movimiento para ayudarme a moverme por la vida.

¿QUIERES HACER EL FAVOR DE CALLARTE, POR FAVOR?, RAYMOND CARVER

Creo que conocí a Raymond Carver porque alguien me dijo que uno de mis poemas le recordaba a uno de los suyos. Seguramente movido por la curiosidad me acerqué a la biblioteca y busqué sus libros, descubriendo con sorpresa que casi todos eran de relatos cortos y no de poesía. Me llevé este, que tiene un título tan feo (en el original también se repite el please, no es que sea una mala traducción) y desde que leí la primera historia prácticamente no pude parar hasta terminarme sus seis o siete libros de relatos. Entonces me quedé huérfano de cuentista favorito hasta que el destino puso en mis manos un relato de Gonzalo Calcedo, del que hablaremos después, quien tiene una obra de más de veinte títulos que va engrosando casi cada año y que yo voy racionándome como provisiones en mitad del apocalipsis.

Compra ¿Quieres hacer el favor de callarte, por favor? para ayudarme a no perder los nervios.

ECONOMÍA LIBERAL PARA NO ECONOMISTAS Y NO LIBERALES, XAVIER SALA I MARTÍ

Este seguramente sea el libro más controversial de la lista porque las cuestiones políticas y económicas generan una gran cantidad de polémica, ya que nos cuesta mucho aceptar que otras personas no piensen exactamente igual que nosotros. Yo, por mi parte, por ejemplo, discrepo enormemente con el autor en la cuestión catalana, pero no por ello voy a dejar de mencionar aquí su obra, ya que fue muy relevante en mi vida. A mí este libro me arrancó, muy a regañadientes, por cierto, del espectro ideológico izquierdista, y fue así porque me hizo entender que las personas de derechas no tienen por qué ser mala gente y que la economía no es un juego de suma cero. En fin, que me da igual si eres de izquierdas o de derechas, no te voy a juzgar por tus ideas (salvo que sean muy locas e impliquen genocidios, cosas con menores, etc.) pero seas como seas te recomiendo que leas libros que contradigan lo que piensas. Yo empecé a hacerlo con este y mi vida mejoró una barbaridad.

Compra Economía liberal para no economistas y no liberales y ayúdame a invertir en fondos indexados.

SE BUSCA UNA MUJER, CHARLES BUKOWSKI

Este fue mi primer acercamiento a la obra de Bukowski. Su forma de escribir me gustó tantísimo que cometí el error de tratar de imitarla, algo que por fortuna logré corregir con el tiempo. Durante años estuve obsesionado con sus libros y hoy en día sigue siendo el autor del que más obras he leído (18) empatado con Miguel Delibes (y eso porque hice el TFM sobre el vallisoletano y tuve que meterme un porrón de sus novelas y ensayos).

Compra Se busca una mujer y ayúdame a convertirme en un buen partido.

ESPERANDO AL ENEMIGO, GONZALO CALCEDO

Tal vez este libro no debería estar aquí y su lugar habría de ser ocupado por el volumen Noche de relatos 11, publicado por la cadena de hoteles NH, que es donde realmente descubrí de chiripa a Gonzalo Calcedo, gracias a una historia titulada Donde vivimos y que curiosamente es muy distinta al resto de su obra, pues contiene elementos sobrenaturales. Aquel increíble cuento de fantasmas y piscinas me fascinó sobre todo por lo mucho que me recordaba a Raymond Carver, del que como ya dije, había agotado toda su narrativa, sintiéndome en el desamparo literario más completo. Así pues, busqué algún libro de este palentino del que nunca había oído hablar y fui a dar con Esperando al enemigo, su primer volumen de cuentos publicado, el cual me encantó y terminó de atar mi existencia a la de este hombre para siempre. He de decir que no es ni mucho menos su mejor libro de entre los que he leído hasta la fecha (13 de 21) pues cuando lo escribió todavía poseía un estilo un poco parco y no había desarrollado toda la grandeza de su prosa actual, siendo muy superiores Las inglesas y Necios y ridículos. Querría dejar claro que en absoluto pretendo transmitir la idea de que Gonzalo Calcedo sea un imitador de Raymond Carver. De hecho, él admira mucho más John Cheever y es probable que sea deudor de este en mayor medida. Además, desde mi punto de vista, con el tiempo Gonzalo Calcedo ha ido desarrollando poco a poco un estilo original en el que lógicamente siguen notándose las influencias del cuento breve norteamericano pero donde resuena cada vez con más fuerza su propia voz de narrador extraordinario.

Compra Esperando al enemigo para que yo pueda sobornar a mis enemigos, los impuestos.

HIJO DE JESÚS, DENIS JOHNSON

Este libro me dejó medio drogado durante semanas por la hipnótica fuerza poética de su prosa, hasta el punto de que, desde que lo leí, albergo la intención de escribir algo inspirado en él (vamos, tratando de imitarle sin cantearme demasiado). Lo cierto es que no recuerdo casi nada del contenido salvo que es un libro de relatos protagonizados por el mismo personaje, al que acompañamos por diferentes escenarios en los que lo real y lo fantástico se combinan con la facilidad de lo inevitable. En fin, no puedo decir mucho más porque casi no me acuerdo, pero si estás leyendo esto hazme caso, por favor, y hazte con esta joya.

Compra Hijo de Jesús, y ayúdame para que esté contento el niño Jesús.

HIJOS DE LA IRA, DÁMASO ALONSO

He aquí el único representante del género lírico en esta lista. Mi historia con Hijos de la ira es curiosa porque lo leí hace muchísimos años cuando estaba tratando de acercarme al mundo de los versos y recuerdo que no entendí absolutamente nada, pues mi cerebro estaba muy virgen y, mi léxico, muy despoblado. Sin embargo, volví a leerlo durante la carrera, cuando estudiábamos la literatura de los años cuarenta y, si hubiera que transcribir en una frase lo que sentí al leerlo, esta sería algo como «Dios mío qué es esta putísima maravilla». De hecho, los poemas que Dámaso Alonso plasmó en estas páginas desgarradoras me empujaron a escribir algunos poemas que yo plasmé en mi propio poemario, Lo peor. En mi poema Resurrección es donde se ve más clara la influencia. También le dediqué este artículo de extractos donde puedes apreciar un poco de su tenebrosa grandiosidad.

Compra Hijos de la ira para ayudarme a llegar calmado a fin de mes.

October 17, 2024

Bukowski vs Camus

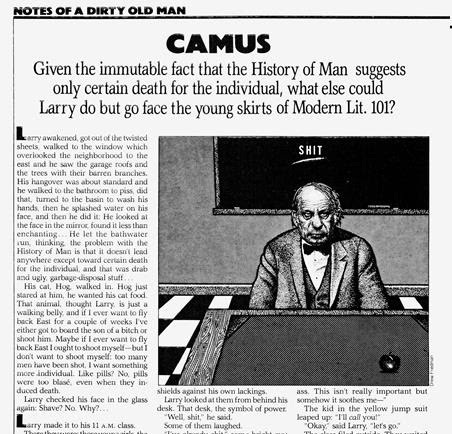

Camus, relato de Bukowski publicado en la revista High Times

Camus, relato de Bukowski publicado en la revista High TimesCualquier gran aficionado a los textos de Charles Bukowski sabrá de sobra que su escritor predilecto fue, con mucho, John Fante. Sin embargo, Hank era aficionado a la prosa de algún que otro autor más, como Céline, Kanut Hamsung o Dostoievski. Pero, ¿qué podemos decir sobre la relación de Bukowski con la obra del premio nobel francés Albert Camus? Afortunadamente nuestro autor no se cortaba a la hora de tratar cuestiones literarias en sus escritos y podemos adentrarnos en ellos para explorar esta interesante cuestión.

Para empezar, Bukowski escribió un relato titulado Camus que está recogido en su libro Hijo de Satanás y el cual por cierto yo incluí en mi lista de los diez mejores relatos de nuestro escritor maldito, allí podéis leer un pequeño comentario al respecto. En este relato, el protagonista, un viejo y borracho profesor de literatura, les dice a sus alumnos: «No os suspenderé si alguno de vosotros me dice el nombre de un escritor bastante bueno. El nombre deletreado al revés es «s-u-m-a-c». Curiosamente, el nombre del literato francés no vuelve a hacer acto de presencia, ni antes ni después de esa intervención, salvo en el título del relato, claro. Puede que haya alguna referencia más en el resto del texto, pero yo no la he captado. No soy un gran seguidor de la obra de Camus, solo he leído El extranjero y La peste, aunque ambos me fascinaron y quiero volver a leer el primero, así como probar con El mito de Sísifo.

Hank también menciona muy de pasada a Camus en una estrambótica escena del relato El día que hablamos de James Thurber, recogido libro Erecciones, eyaculaciones, exhibiciones. El protagonista charla tranquilamente de literatura con una jovencita que le ha confundido con André Bretón justo después de que un jovencito le haya practicado una felatio sin mediar palabra. El narrador nos cuenta: «Luego me subí la cremallera y serví otros tres vinos. Seguimos simplemente allí sentados, hablando y bebiendo. No sé cuánto duró el asunto. Wendy tenía unas piernas maravillosas y unos tobillos finos y torneados que giraba constantemente como si tuviese fuego debajo o algo así. Conocían su literatura. Hablamos de varias cosas. Sherwood Anderson… Wines-burg, todo ese rollo. Dos. Camus. Los Granecs, los Dickeys, las Bronté; Balzac, Thurber, etc., etc».

Bella portada de la edición francesa de

Bella portada de la edición francesa de1961 de El extranjero de Camus

El libro Música de cañerías contiene otros dos relatos donde Camus es mencionado. El primero, titulado Grita cuando te quemes, es un relato típico de Hank (alcohol, mujeres, literatura…) y en él se ofrece un comentario mucho más elaborado sobre Camus, de hecho, el título hace referencia a él, pues Bukowski consideraba que Camus sería del tipo de escritores que no gritaría al quemarse, es decir, de los que les falta sentimiento, supongo. El protagonista está tirado en la cama bebiendo whisky con agua y (h)ojeando un libro del escritor francés, Resistance, rebelión and death, del que no parece haber traducción al español, y el narrador ofrece esta reflexión: «Camus hablaba de la angustia y el terror y de la miserable condición del Hombre, pero hablaba de ello de un modo tan florido y agradable… su lenguaje… uno tenía la sensación de que las cosas no le afectaban ni a él ni a su forma de escribir. En otras palabras, las cosas igual podrían ir sobre ruedas. Camus escribía como un hombre que acabara de darse una buena cena con bistec, patatas fritas y ensalada, todo regado con una botella de buen vino francés. Tal vez la humanidad sufriera; él no. Tal vez fuera un sabio, pero Henry prefería a alguien que chillara cuando se quemaba». Un poco más tarde, mientras el protagonista bebe cervezas y mira por la ventana pasar a varias enfermeras, piensa: «Apuesto a que Camus nunca atisbó por las ventanas». El otro relato contenido en Música de cañerías que nos interesa se titula Una noche helada y también es un cuento bastante típico de nuestro autor, aunque contiene la peculiaridad de que tiene lugar un asesinato. La cuestión es que, mientras habla por teléfono con una chica, el protagonista, llamado Leslie, reflexiona que debería cortarle a esta el rollo como una guillotina y, entonces, piensa a través del estilo indirecto libre del narrador: «¿Quién había escrito aquel excelente ensayo sobre la guillotina? ¿Camus? Sí, Camus. Camus también era un plomo. Pero el ensayo sobre la guillotina y El extranjero eran excepcionales».

Edición turca de Escritos de un viejo indecente

Edición turca de Escritos de un viejo indecenteEn Escritos de un viejo indecente, que no es propiamente un libro de relatos, sino una recopilación de los textos publicados por Bukowski en su columna semanal del periódico Open City, Camus es mencionado en varias ocasiones. Por ejemplo, Hank comenta que él no es del tipo de gente que está muy preocupada por la humanidad, como Camus, pues la mayor parte de la gente le repugna, pero que aun así no le gusta ver cómo los miserables se aprovechan de la tragedia . En otra columna, hablando de los escritores que no tienen calle, como podría decirse en términos actuales, comenta: «cuando Camus empezó a hacer discursos en las academias, murió su fuerza de escritor. Camus no empezó como orador, sino como escritor; no fue un accidente de automóvil lo que le mató, no». Por último, en otra columna, Bukowski ofrece un interesante párrafo que podría constituir un completo resumen de sus gustos literarios y que vale la pena reproducir: «en primer lugar, lee a Céline. el mejor escritor en dos mil años. incluye, por supuesto, EL EXTRANJERO de Camus. CRIMEN Y CASTIGO. LOS HERMANOS. Kafka entero. todas las obras del escritor desconocido John Fante. los cuentos cortos de Turgueniev. evita a Faulkner, Shakespeare y sobre todo a George Bernard Shaw, la fantasía más pomposa de todos los TIEMPOS, una auténtica mierda con conexiones políticas y literarias de lo más increíble. el único más joven que se me ocurre con carretera pavimentada delante y beso en el culo si hace falta fue Hemingway, pero la diferencia entre Hemingway y Shaw es que Hem escribió algunas cosas buenas al principio y Shaw escribió siempre mierda».

En el libro de diarios El capitán salió a comer y los marineros tomaron el barco, Hank menciona de nuevo muy brevemente a Camus al decir que antes los escritores eran más escritores, señalando que él mismo se coló en aquella época cuando publicaron un cuento suyo en una revista junto a textos de autores como Sartre y, tal vez, Camus, no lo recuerda porque alguien le robó su ejemplar.

Dos veces aparece el nobel francés citado en el libro Fragmentos de un cuaderno manchado de vino. La primera es en el texto de larguísimo título En defensa de cierta clase de poesía, cierta clase de vida, cierta clase de criatura llena de sangre que algún día morirá, donde Hank elabora una lista de artistas cuyas obras perdurarán a pesar del paso de los siglos y allí, junto a Matisse, Dostoievski o D. H. Lawrence, Bukowski sitúa a «Camus, por supuesto». Después, en ¿Deberíamos quemarle el culo al tío Sam? Bukowski vuelve a referirse al trágico final de Camus en estos términos: «Camus iba por ahí dando conferencias en las Academias hasta que el accidente de coche lo salvó de esa clase de vida».

Por último, en La enfermedad de escribir, un volumen que recoge reflexiones sobre literatura seleccionadas de sus cartas, Bukowski ofrece otro interesante párrafo donde reflexiona sobre lo que para él es el mayor problema de la literatura, el cual sería: «que ha habido un abismo demasiado grande entre la literatura y la vida; quienes han creado literatura no han escrito sobre la vida y los que han vivido la vida han sido excluidos de la literatura. Por supuesto, ha habido avances en la historia de la humanidad: Dos[toievski], Céline, las primeras obras de Hemingway y Camus, los relatos de Turguéniev, Knut Hamsun y Hambre, Kafka, Gorki en su etapa prerrevolucionaria y algunos más…, pero la mayoría ha sido una auténtica bazofia, y desde 1955 la bazofia no ha hecho más que propagarse. Nos hemos tragado a un montón de gilipollas inútiles desde entonces, ahora ya nadie rompe moldes y apenas ha habido avances porque los buenos escritores escriben muy bien pero se parecen demasiado, así que estamos estancados… no hay GIGANTES».

En definitiva, podríamos concluir que Camus fue un escritor bastante apreciado por Bukowski, seguramente mucho más de lo que se suele pensar, habida cuenta de que lo menciona, al menos, en siete de sus libros, normalmente en términos elogiosos, situándolo como uno de los pocos escritores cuyas obras sobrevivirán al paso de los siglos. Sin embargo, cabría matizar que Hank admira esencialmente la obra del primer Camus, sobre todo El extranjero, tal vez por considerar que se trata de una literatura mucho más llena de vida que la que el escritor francés pudo haber ofrecido en etapas posteriores. Los admiradores de la obra nuestro querido escritor maldito estadounidense tal vez encuentren provechoso explorar las páginas de Albert Camus en busca de sabrosas conexiones literarias.

October 13, 2024

Narradores de la jungla, mi nuevo libro

Me complace comunicar a mis apreciadísimos y eximios lectores que acabo de subir al pandemónium editorial amazónico mi nuevo libro, intitulado NARRADORES DE LA JUNGLA: INDIGENISMO Y METALITERATURA EN EL HABLADOR, DE MARIO VARGAS LLOSA.

Los más sagaces ya se habrán percatado de que dicho encabezamiento suena muy similar al de mi TFG, lo cual es lógico, ya que NARRADORES DE LA JUNGLA no es otra cosa que mi TFG revisado, retocado, liberado de notas bibliográficas innecesarias y embellecido con una flamante portada.

Considero que NARRADORES DE LA JUNGLA podrá resultar de provecho y deleite para varios perfiles de personas, como por ejemplo:

Estudiantes de Lengua y Literatura en general y aquellos que tengan que elaborar un TFG o un TFM en particular.Aficionados a la teoría y la crítica literaria.Seguidores de la obra narrativa y ensayística del legendario escritor don Mario Vargas Llosa.Seres humanos en general.Si alguien desea acceder a su contenido, puede descargárselo en e-book por el razonable precio de 0,98 euros en este enlace.

Muchas gracias por su atención.

Un cordial saludo.

October 8, 2024

Siempre la misma historia

Con el propósito de cosechar inspiración, he comenzado a leer un voluminoso libro titulado Antología del cuento norteamericano. La idea es estudiar a fondo las historias más interesantes, seleccionando de ellas algunos elementos narrativos con los que construir mis propios relatos, dando a dichos elementos un enfoque actual o llevándolos al absurdo o modificando algunas de sus características o aplicándoles cualquier otro cambio que se me pueda ocurrir.

Esta técnica no es nueva y ya la he utilizado varias veces. Por ejemplo, el fogonazo creativo que me permitió escribir La muerte pública de Álvaro Cuervo vino simplemente de modificar con antónimos el título del cuento La vida secreta de Walter Mitty, de James Thurber. Pero no es solo que esta técnica no sea nueva, sino que probablemente venga siendo usada por los creadores de historias desde la noche de los tiempos. De hecho, si estás leyendo esto, probablemente hayas escuchado eso de que siempre se está contando la misma historia o que siempre se está escribiendo el mismo libro. Homero plasmó la estructura básica, que ya por entonces estaba muy lejos de ser novedosa, y todos los que vinieron después se limitaron a cambiar un poco los detalles. A este respecto, me ha gustado mucho un artículo que he encontrado informándome sobre ello, os lo dejo aquí (sí, les he plagiado el título).

La cuestión es que el primer relato de la antología es un cuento fantástico, en las acepciones 2 y 4 del término que ofrece la RAE, titulado Rip van Winkle, del venerable señor Washington Irving, quien vivió en España de 1826 a 1829, trabó amistad con nuestra Cecilia Bolh de Faber y se enamoró profundamente de Granada, y que es más conocido por haber escrito La leyenda de Sleepy Hollow, llevada al cine por el gran Tim Burton.

Estaba yo tan feliz imaginando una versión actualizada de esta historia formidable cuando empecé a ser consciente de que lo que venía a mi cabeza no eran ideas propias, sino lejanos recuerdos. Y es que, la esencia del cuento de Irving consiste en que un hombre se queda dormido en el bosque y al regresar a su aldea descubre que han transcurrido veinte años . ¿Dónde había yo visto algo parecido? Pues, para empezar, en un episodio de la mitiquísima serie Más allá del límite, en el que un hombre sufría un accidente de coche y, al regresar a casa, resultaba que habían pasado dos lustros, aunque él no había envejecido nada, pues desde su perspectiva solo habían transcurrido unas horas (en el cuento original el protagonista sí envejece veinte años). En este caso los culpables eran unos extraterrestres para los que no existía la noción del paso del tiempo y que no eran conscientes de que cada vez que enganchaban a este señor para vaya usted a saber qué, le estaban destrozando la vida. Me parece una vuelta de tuerca brutal al relato de Irving y, si os apetece ver el capítulo, podéis echarle un ojo en este enlace, pues algún héroe de las redes tuvo el detalle de colgarlo en Internet.

Pero este no fue, ni mucho menos el único caso. También vino a mi memoria un cuento de José María Merino que leí en su libro Historias del otro lugar. Antes tenía un ejemplar que recibí como premio en un concurso literario, pero acabé vendiéndolo por Wallapop, así que tuve que recurrir a la Biblioteca Secreta de Telegram (vivo al límite, lo sé) para releer la historia. Efectivamente, en un cuento titulado La noche más larga, Merino ofrece una actualización de Rip van Winkle ubicada en los recuerdos de un gallego que regresa a su pueblo y rememora la historia que, siendo joven, le narró un borracho conocido como El Samba, quien aseguraba que se quedó dormido en una casa habitada por tres mujeres y que despertó veinte años después. Me ha parecido una versión excesivamente deudora del original y el hecho de no incluir una triste nota al pie indicando la referencia me ha resultado, digamos, poco elegante.

Además de esto, hace poco, viendo GEOS (muy recomendable si alguna vez necesitas un poco de motivación cuando te sientas cansado o tengas frío o pocas ganas de levantarte), me salió el tráiler de una película española titulada Salta, en la que un niño de 1989 se cae en un agujero de gusano y aparece en la actualidad, donde se encuentra con su hermano pequeño, que ahora es un adulto de unos treinta años. Esto también recuerda al cuento de Irving, aunque ahora se introduce un elemento propio de la ciencia-ficción, lo que me ha llevado a concluir que Rip Van Winkle podría considerarse una de las obras pioneras en explorar el género del viaje en el tiempo. Sí, no es lo mismo que Regreso al futuro, el viejo Rip no posee una máquina y no puede ir hacia atrás, pero pocas cosas puede haber más parecidas a viajar en el tiempo que quedarte dormido durante veinte años.

Todavía he encontrado una historia más que se encuentra poderosamente influida por nuestro cuento. Es un episodio de la serie The Twilight Zone, se titula La travesura de Rip Van Winkle y su argumento gira en torno a un grupo de delincuentes que decide someterse a un sueño inducido de cien años para burlar la ley. Ah, y también tendríamos El dormilón de Woody Allen, que lo acabo de ver en la Wikipedia.

Pero para sorpresa de… bueno, de nadie, resulta que el cuento de Irving tampoco es del todo original y en sus propias páginas se dice que es posible que la historia recuerde a la leyenda del emperador Federico Barbarroja, quien supuestamente no murió, sino que se encuentra durmiendo en una montaña a la espera de despertar para hacer que Alemania recupere su gloria imperial. Puede que Irving se inspirase en esta leyenda, o puede que lo hiciera en la de Los siete durmientes de Éfeso, en la historia japonesa de Urashima Tarō, o en el drama noruego de 1781 titulado Año 7603, o quizá en todas o tal vez en ninguna, qué más da, lo importante es que, al final, siempre estamos contando la misma historia y lo que tenemos que hacer es encontrar formas originales de volver a escribirla.

October 5, 2024

Escenas de la vida del hombre literal

—Nena, estás engordando.

—Dime algo que no sepa.

—La proliferación anormal y descontrolada de células se denominó cáncer porque los griegos apreciaron similitudes entre las patas del cangrejo y las venas que rodean a los tumores.

Esta historia forma parte de mi libro PULSACIONES, 99 MICRORRELATOS DE INFARTO. Puedes descargar una muestra gratuita pinchando en este enlace.

September 29, 2024

Comentario de un fragmento de «El obispo leproso», de Gabriel Miró

Nota 1: puedes apoyar mi trabajo comprando El obispo leproso de Gabriel Miró en este enlace.

Nota 2: El contenido de este artículo proviene de mi trabajo final para la asignatura Prosa española del primer tercio del siglo XX: pensamiento y literatura, impartida por doña María Clementa Millán Jiménez en el Máster Universitario en Formación e Investigación Literaria y Teatral en el Contexto Europeo.

LOCALIZACIÓN

El texto que me dispongo a comentar pertenece a la novela El obispo leproso, publicada en 1926 por el escritor alicantino Gabriel Miró (1879-1930). Más concretamente, nuestro fragmento se sitúa al comienzo del capítulo II («Jesús y el hombre rico») de la parte VI («Pablo y la monja»).

Miró comenzó su carrera literaria publicando novelas y relatos naturalistas y neorrománticos de atmósfera decadente y mórbida. Más tarde, en el llamado ciclo de «Las cerezas del cementerio», compuso varias novelas breves en las que destacaba lo erótico, lo sensual y lo sentimental. Se considera que la publicación en 1915 de El abuelo del rey supuso un punto de inflexión en la trayectoria de Miró, llevándolo hacia una novelística de mayor empaque en la que lo sensual cedió protagonismo en favor de lo social. Los mejores frutos de la narrativa mironiana se recogerían unos años después en las llamadas novelas de Oleza: Nuestro Padre San Daniel (1921) y El obispo leproso. Ambas comparten muchos elementos, como personajes, la ambientación en la ciudad de Oleza (tras la cual ocultó Miró a Orihuela del mismo modo que Clarín hizo con su Vetusta respecto a Oviedo), o la crítica al clero, aunque esta cuestión se agudiza en la segunda novela, haciendo de ella su libro más polémico .

Aunque Gabriel Miró forma parte de la Generación del 14, conocida también como Novecentismo, en ocasiones se ha señalado su proximidad al pensamiento noventayochista, especialmente por el trasfondo de crítica hacia el mundo rural que subyace en algunas de sus obras, mas también en un sentido estético por su modo de describir paisajes y ambientes cercano al de José Martínez Ruiz, «Azorín». Y es que, el mismo Miró explicó en una carta cómo el paisaje generaba en él una poderosa atracción ya desde niño, despertándole los primeros atisbos de inquietud estética.

Nuestro novelista también ha sido relacionado con el Modernismo, especialmente en sus primeras obras, siendo calificado como «neomodernista». Sin embargo, en su cénit literario supo renovarse y adaptarse a los nuevos tiempos, dejando atrás unas técnicas expresivas que empezaban a quedar obsoletas, añadiendo además el elemento crítico en sus narraciones. Así, podemos ver que las novelas de Oleza entonan bien en el contexto artístico del segundo periodo de entreguerras, denominado por Pedraza y Rodríguez, «vanguardia angustiada y comprometida», una época de crisis que:

busca su expresión en un arte que va abandonando sus pretensiones de pureza y racionalidad para buscar las raíces humanas e implicarse en la lucha social y política.

Llama la atención que, del mismo modo que en Miró existen rasgos que lo acercan a otros movimientos, también los hay que lo alejan de la propia Generación del 14. Y es que, siendo el intelectualismo una de las marcas distintivas de este movimiento, la visión del mundo de nuestro novelista nace más de la emotividad que de la racionalidad. Asimismo, Eugenio D´Ors explicaba que uno de los rasgos del Noucentisme era la preferencia por lo universal en detrimento de las expresiones locales, una orientación en la que no parece encajar demasiado la obra de Miró en general y las novelas de Oleza en particular. Es más, Ortega y Gasset, figura principal de la Generación del 14, publicó en El sol una crítica negativa sobre El obispo leproso por alejarse de su concepción de la novela. Por mencionar una diferencia más, los novecentistas trataban de llevar adelante un movimiento reformista heredero del krausismo que lograse, mediante la acción política, la modernización de España; sin embargo, Gabriel Miró no participó en política y manifestó en su obras ideas conservadoras.

En lo referente al contexto literario europeo, Miró encaja en un tipo de novelística en la que el lirismo y el análisis del sentimiento se manifiestan como prolongación y superación del impresionismo siguiendo la estela de autores como Marcel Proust o Thomas Mann. García de Nora señala la influencia de varios escritores en Miró, aparte de Azorín, principalmente la del decadentista Gabriele D´Annunzio, que se aprecia en el «»misticismo materialista» que impregna la obra mironiana». El crítico mantiene reservas frente a otros posibles influjos en la prosa de Miró, como sería el de Flaubert o el de Maurice Maeterlinck. Respecto a la posible influencia unamuniana, considera que se reduciría a algún matiz ideológico pues ambos escritores «artísticamente y humanamente son verdaderos antípodas». De lo que no cabe ninguna duda es del peso que en Miró poseen nuestro clásicos del Siglo de Oro, especialmente Santa Teresa, Cervantes, Quevedo y Gracián.

TEMA Y ESTRUCTURA

Podemos ver que el texto se encuentra dividido en dos párrafos de muy distinta extensión, siendo el segundo unas seis veces mayor que el primero. Antes del segundo párrafo ha sido eliminado un fragmento de unas seis líneas. En mi opinión, la supresión de dicho fragmento responde al deseo de ofrecer un texto más unitario en el que destaquen los elementos descriptivos por encima de los narrativos, lo general por encima de lo particular, y la ciudad de Oleza por encima de referencias a otras localizaciones. Y es que, dentro de las líneas suprimidas se da algo de acción narrada (familias que se marchan de la ciudad), se nombran personajes concretos (don Álvaro, Jesús) y se mencionan otras ciudades (Torrevieja, Santa Pola, Guardamar); prescindiendo de ello, nos queda un texto básicamente descriptivo en el que los verbos remiten a sujetos inanimados como los árboles, los molinos o el río, o a individuos no particularizados como hombres, mujeres, capellanes y celadores.

He identificado varios campos semánticos dentro del texto, los cuales he marcado con colores para observar mejor su distribución. En amarillo aparecen señalados términos que tienen que ver con el clima y, especialmente, con el calor estival; en morado, pueden verse términos relacionados con el ámbito religioso. Estos serían los campos principales, pero habría otros dos secundarios: en azul, términos relacionados con la ciudad de Oleza y, en verde, términos relacionados con lo natural.

Aunque los cuatro campos se distribuyen por casi todo el texto, lo cierto es que algunos parecen concentrarse en determinadas zonas. Vemos cómo en el primer párrafo predominan los términos relacionados con el clima mientras que hacia el final del texto se aprecia una proliferación de términos religiosos. Entre medias, veríamos una zona central donde se mezclan vocablos relacionados con el entorno de Oleza, ya sean referidos a lo urbano o a lo natural.

Si observamos con perspectiva, parecería que asistimos a una transición desde un calor opresivo hacia una serie de manifestaciones religiosas a través de la cotidianidad olecense. El nexo entre los dos campos semánticos principales tendría lugar hacia la tercera parte del texto, donde quedan entremezclados, justo en el fragmento: «Verano ruin. No daba gozo el rosario de la Aurora»; es decir, el calor era tan asfixiante que no daba tregua siquiera en los momentos previos al amanecer, que es cuando tiene lugar el rezo mencionado.

En definitiva, considero que el tema de este fragmento es una crítica sutil hacia la iglesia comparando su actividad, presencia e influencia en la vida pública con el asfixiante calor del verano levantino.

ESTILO LITERARIO

La belleza del estilo mironiano ha llevado a muchos críticos a destacar sus cualidades poéticas hasta el punto de negarle la condición de novelista, algo que resulta comprensible observando las particularidades de nuestro fragmento. Para empezar, características como la ausencia de acción, la sensación de tempo lento o la descripción sensitiva del espacio, evocan poderosamente al género lírico. De hecho, la brevedad de las secuencias lingüísticas casi invita a estructurar el texto en versos:

Verano de calinas y tolvaneras.

Aletazos de poniente.

Bochornos de humo.

Tardes de nubes incendiadas,

de nubes barrocas,

desgajándose del azul del horizonte,

glorificando los campanarios de Oleza.

Para imprimir tanta belleza poética a su prosa, Miró siembra el texto de figuras retóricas combinadas y distribuidas con maestría. En el primer párrafo vemos una secuencia paralelística de estructura SUSTANTIVO + COMPLEMENTO DEL NOMBRE que se engarza con otra más breve de estructura DE + NUBES + ADJETIVO, desembocando en dos gerundios repletos de riqueza expresiva. El primero, «desgajándose», lo utiliza para comparar las nubes, iluminadas por la luz del sol, con las naranjas, de un color similar, pero sin nombrar la fruta, algo innecesario pues «desgajar» proviene del término «gajo», logrando una metáfora de indudable originalidad. Pero, por si fuera poco, un verbo como este aplicado a nubes en calma, no tormentosas, resulta a todas luces hiperbólico, imprimiendo a la escena un fuerte dramatismo. Por otra parte, Miró juega con los significados del segundo gerundio, «glorificando», para, de un modo también algo hiperbólico, explicar que aquellas nubes incendiadas y barrocas embellecían, llenaban de dignidad, los campanarios urbanos, potenciando además su sentido religioso mediante un complejo procedimiento metonímico, pues la gloria es aquello que experimentan los bienaventurados que están en el cielo, y en el cielo están las nubes, y cerca de las nubes, al menos visualmente, están los campanarios. Es decir, en apenas treinta palabras, Miró no solo utiliza una gran cantidad de figuras de diferentes tipos, sino que lo hace con originalidad y complejidad. Apenas tres líneas le bastan para transformar prosa en poesía, pues las figuras de repetición aportan ritmo mientras que los formidables tropos hacen aflorar la función poética del lenguaje en todo su esplendor.

Enseguida vemos que toda la riqueza estilística mencionada continúa a lo largo del resto del texto, como si el primer párrafo fuese un preludio de lo que nos vamos a encontrar. Se sigue imprimiendo ritmo mediante figuras de repetición, varias veces en secuencias trimembres («Las hospederías, los obradores, las tiendas», «de los jardines, de la Glorieta, de los monasterios», «por los cantones, por las callejas, por las cuestas»). Y también se continúa utilizando una expresividad desbordante para describir el entorno. Mediante el recurso a la prosopopeya, los establecimientos de Oleza sufren el mismo sopor que sus dueños, manteniéndose en silencio. Asombrosas aliteraciones nos permiten, por ejemplo, escuchar el estruendo de los árboles «bullendo de cigarras como si se rajasen al sol», gracias a una crujiente y rumorosa combinación de vibrantes y fricativas sordas; o nos transmiten el profuso alboroto de los batracios en la secuencia «pronto, reventaba un croar».

Los verbos en forma personal son escasos y se concentran en la parte central del texto, figurando básicamente gerundios en el primer párrafo y al final del fragmento, estrategia que podría servir para reforzar la equivalencia ya comentada entre el calor opresivo y la religión. Los verbos en forma personal de la parte central del texto tienen como sujetos únicamente seres inanimados, lo que consigue a mi entender reforzar la atmósfera de calma y desolación.

Al contrario de lo que podría parecer por la naturaleza descriptiva del texto, los adjetivos no resultan muy numerosos, ya que Miró parece preferir el sintagma preposicional como herramienta de pintura. Los ejemplos son innumerables: el verano no es caluroso, sino «de calinas y tolvaneras»; los árboles no generan un estruendo exagerado, sino «de vendaval de otoño»; los dedos no son delgados o huesudos, sino «de difunto». Esta particularidad probablemente responda al deseo de construir una prosa más poética mediante la desautomatización o el extrañamiento de la forma, como dirían los formalistas rusos.

Por último, respecto al léxico, podemos observar que Miró fue un buen conocedor de las realidades adscritas a los campos semánticos mencionados más arriba, todos muy relacionados con la cotidianidad de una ciudad levantina de la primera mitad del siglo XX. La riqueza léxica de nuestro autor se manifiesta en el empleo de vocablos de uso general junto a otros mucho más particulares. Del campo semántico del clima, pueden destacar «calinas» o «tolvaneras»; de la naturaleza, «bardomas» o «carrizos»; del entorno urbano, «hospederías» u «obradores»; de la liturgia, «celadores» o «cofradías».

VALORACIÓN

Sin duda nos encontramos ante un texto completamente representativo de la obra mironiana. El preciosismo poético de la prosa, el tempo lento, la descripción del paisaje levantino, la crítica anticlerical no reñida con el conocimiento y la admiración por la liturgia, el apego al medio rural y a la naturaleza, la pintura sensualista del ambiente… todas ellas son características presentes en el fragmento comentado y que forman parte del sello personal de nuestro autor.

A lo largo de la narración asistimos a un auténtico despliegue de maestría literaria en el que son convocados casi todos nuestros sentidos: vemos nubes desplegando su grandiosidad tras los campanarios al tiempo que escuchamos el estruendo de ranas y cigarras o sentimos el golpe de calor de la calima en la piel o nos llega el olor de los collerones empapados en sudor…

En definitiva, este fragmento de la novela El obispo leproso no es sino una porción de prosa poética (o de poesía en prosa) de una altura literaria solo al alcance de unos pocos grandes renovadores de la novela del siglo XX. A nadie puede sorprender que un gigante de nuestras letras como Azorín hablase de Miró en los siguientes términos:

G. M. es un artista delicadísimo, sutil. Hay en su prosa la claridad y la limpieza de nuestro cielo de levante. ¡Con qué amor pule, acicala y acendra… el idioma castellano!

BIBLIOGRAFÍA

García de Nora, E., La novela española contemporánea, Madrid, Gredos, 1963.

Millán, M. C. y Suárez, A., Introducción a la literatura española. Guía práctica para el comentario de texto, Madrid, UNED, 2011.

Miró, G., El obispo leproso, Barcelona, Bibliotex, 2001.

Pedraza, F. y Rodríguez, M., Manual de literatura española X. Novecentismo y vanguardia. Introducción, prosistas y dramaturgos, Tafalla, Cénlit, 1991.

Dies numerantur

INTRODUCCIÓN

Este poema, cuyo título significa Los días están contados, en latín, está escrito en coplas de arte mayor, que son estrofas de ocho dodecasílabos divididos en dos hemistiquios que riman en consonante siguiendo diferentes esquemas. En cuanto al contenido, el poema trata tres tópicos clásicos muy relacionados: el memento mori (recuerda que morirás), el tempus fugit (el tiempo vuela) y el carpe diem (aprovecha el día).

El tiempo se fuga, se escapa cual liebre

que sufre el acoso de algún cazador;

se marcha y se aleja, se esfuma cual fiebre

dejándote un poso de suave dolor.

Recuerdos tan tenues como ese fulgor

envuelto en las brumas que traen las mañanas,

lejanos y tristes cual viejas campanas

tañendo en el alma de algún pecador.

Los años transcurren igual que diluvia,

trastocan la Tierra, desbordan los ríos

de nuestra existencia, nos llenan de lluvia,

anegan tus sueños y anegan los míos.

Ignoran edades de viejos, de críos,

de ricos, de pobres, de bestias, de humanos;

tan solo golpean con pérfidas manos,

tan solo nos lanzan la frase: «rendíos».

La espera acompaña, fatal compañera,

dilata las horas, los ojos empaña,

el bien se demora, la fe desespera,

la vida se burla y contigo se ensaña.

Minutos eternos de tela de araña,

contando los días de cada segundo;

relojes amorfos de olor nauseabundo

promueven el ansia que duele y que daña.

Recuerda a la parca que sigue tus pasos,

no bajes la guardia, no tientes al hado;

exprime tus días que son tan escasos

que cuando te enteres se habrán terminado.

Templanza y paciencia, constancia y cuidado,

modera el orgullo, controla la ira,

detente a pensar un instante, respira:

la muerte y el tiempo te tienen marcado.

Si te gustan mis poemas puedes comprar mi poemario Lo peor aquí en e-book y aquí en papel.

September 25, 2024

Reseña de Imbatible: La fórmula para alcanzar la libertad financiera. Tony Robbins, 2019

Todos los días se escriben artículos, se publican libros o se graban podcast sobre desarrollo personal, pero, en el fondo, el desarrollo personal no es más que salud, dinero y amor. A veces se utilizan otros términos, como finanzas personales o relaciones sociales, pero, en resumidas cuentas, de lo que se trata es de alcanzar tu máximo potencial como ser humano en los tres ámbitos mencionados.

En este sentido, la publicación más eficiente que yo he leído en mi vida teniendo en cuenta el valor que aporta con relación a su tamaño y al esfuerzo que cuesta leerlo es, sin ningún género de dudas, Imbatible, de Tony Robbins. Si pudiera viajar al pasado, como en la segunda parte de Regreso al futuro, y llevarle al tarambana de mi yo de aquellos tiempos un libro (y que no fuera el almanaque de los resultados deportivos, claro), le llevaría este, porque no solamente te da las claves para construir a largo plazo tu libertad financiera, sino que también dedica uno de sus capítulos finales a darte las claves de lo que podríamos llamar tu libertad emocional. Es decir, que este libro, en apenas doscientas páginas puede aportarnos el 80% de los máximos resultados que pudiéramos alcanzar en finanzas y el 80% de los máximos resultados que podríamos alcanzar en algo un poco impreciso que podríamos llamar estabilidad emocional, templanza, fortaleza, o algo por el estilo. No está nada, nada mal, creo yo.

Sin ánimo de destripar la obra (de hecho recomiendo encarecidamente que todo el mundo la lea de principio a fin) quiero compartir unas pocas ideas esenciales que ofrece Imbatible simplemente a modo de pequeñas dosis de información para despertar la curiosidad de los potenciales lectores. Me centraré solo en la parte económica pero de verdad considero que el capítulo final sobre la riqueza interior merecen muchísimo la pena.

Eso sí, quiero dejar claro que nada de lo que aparezca en este artículo constituye ningún consejo de inversión por mi parte y que cada persona debe tomar sus decisiones financieras informándose ampliamente al respecto y, preferiblemente, con asesoramiento experto. Ahora sí, vamos con esta recopilación de ideas:

Invertir no es importante porque nos vaya a hacer ricos, sino porque evita que nos empobrezcamos, ya que la inflación va reduciendo el poder adquisitivo del dinero con el paso del tiempo y de media lo hace a un ritmo de un 2% anual. El mejor modo de ganar dinero invirtiendo no es intentando batir al mercado, sino con una estrategia a largo plazo de inversión en fondos indexados.Los dos principales enemigos del éxito bursátil son las comisiones y el miedo. Todos los años hay de media una caída del mercado del 10% y cada cuatro años hay una caída del 20%. No hay que tener miedo a estas caídas porque el mercado siempre se va a recuperar, salvo que tenga lugar el Apocalipsis, en cuyo caso no deberían preocuparte tus inversiones. El mayor error que cometen los inversores es comprar cuando el mercado sube, suponiendo que seguirá subiendo, y vender cuando el mercado baja, suponiendo que seguirá bajando. En realidad, cuando el mercado baja es el mejor momento para comprar, pues los activos están baratos y en algún momento se revalorizarán. Antes de empezar a invertir, es fundamental reservar un colchón de liquidez que te permita cubrir tus gastos básicos durante tres a seis meses como mínimo en caso de emergencia. Esto evitará que te veas obligado a vender activos en mal momento. Lo ideal es mantener este colchón en una cuenta corriente que te ofrezca la mayor rentabilidad posible.Trata de diversificar, no inviertas todo en un mismo mercado o en un mismo país. Existen fondos que invierten en las mayores compañías de todo tipo y de todo el mundo.Para terminar, voy a permitirme hacer por aquí una pequeña promoción pero que viene muchísimo al caso. Si estás interesado en empezar a construir tu libertad financiera, tal vez podrías tomar la decisión de probar Trade Republic, pues te ofrece una gran cantidad de fondos indexados en los que invertir (además de bonos, criptomonedas, acciones etc.) con comisiones muy bajas; una cuenta remunerada que ofrece la rentabilidad más alta del mercado (actualmente un 3.5% anual, aunque va variando según los dictámenes del Banco Central Europeo); y, por si fuera poco, te retorna un 1% de todas tus compras con su tarjeta de débito en un fondo de inversión que tú elijas.

Si te animas, te paso mi enlace de Trade Republic de forma que si te abres una cuenta a través de él, nos regalarán 10 euros en acciones a cada uno.

September 24, 2024

A las puertas

Es un nuevo tipo de droga que está causando furor y estragos, especialmente entre los sectores más jóvenes de la sociedad. Una sola dosis acaba con tu vida en cuestión de segundos y es por ello que popularmente se conoce a esta sustancia como asesinato.

Hasta aquí todo podría resultar insólito, aunque dentro de los cauces de la normalidad. Lo que convierte al asesinato en algo nunca visto es que, un tiempo después de morir, los consumidores resucitan. No es que pierdan el sentido y luego lo recuperen, no. Mediante tomografía por emisión de fotón único, panangiografía cerebral y ultrasonido transcraneal, se ha verificado la completa inactividad del cerebro en personas que habían ingerido la droga; personas que, más tarde, volvieron a la vida como si nada.

Los que han probado el asesinato aseguran que, al resucitar, se sienten inmersos en un estado de paz y felicidad tan intenso que no podrían compararlo con ninguna otra experiencia. El problema es que con cada nueva toma se van desarrollando ciertos daños cerebrales acumulativos que acaban tornándose desastrosos. Los adictos se transforman paulatinamente en seres desconcertados e incapaces de valerse por sí mismos y cada vez se hace más frecuente verlos vagar en mitad de la calle con los brazos colgando, la mandíbula desencajada y las ropas chorreantes de vómito y diarreas.

Lo peor de todo es que el asesinato resulta muy fácil de elaborar. La receta se hizo viral a través de las redes sociales y todos los ingredientes se pueden conseguir en cualquier supermercado. Así pues, no son pocas las voces que alertan de que probablemente nos encontremos a las puertas del apocalipsis.

Esta historia forma parte de mi libro PULSACIONES, 99 MICRORRELATOS DE INFARTO. Puedes comprarlo en este enlace.