Jamil Massa's Blog

April 12, 2018

Sebuah Upaya Merumuskan Kembali Predikat untuk Jamil Massa

[image error]

(Ulasan ini ditulis Ipin Gobel. Saya salin ke sini dari status Facebooknya. Foto pendukung tulisan ini juga adalah miliknya. Terima kasih, Pin)

Judul: Pembangkangan di Meja No. 8

Penulis: Jamil Massa

Penerbit: Diva Press

Tahun Terbit: 2018

Cetakan: Pertama

Tebal: 275 hlm

ISBN: 978602391542

/1/

Saya hampir tidak pernah bisa memaknai ungkapan “dunia terasa semakin sempit” sampai akhirnya saya mengalami bagaimana rasanya membeli sebuah buku dengan cara bertransaksi langsung dengan penulisnya sendiri. Pengalaman beberapa malam lalu di kantor AJI Gorontalo ini secara pribadi memiliki nilai khusus bagi saya. Bagaimana tidak? Saya adalah seseorang yang menganut kepercayaan bahwa content creator dalam genre apapun, lazimnya selalu berjarak dengan audiensnya; baik itu jarak geografis, lebih-lebih secara emosional. Cara pandang pribadi semacam ini, sekalipun hanya dalam porsi sedikit dan tidak kentara, saya kira turut mengambil peran dalam bagaimana cara kita menilai suatu karya.

Andai Jamil Massa adalah Sabda Armandhio Alif dan ia yang menulis 24 Jam Bersama Gaspar, novel fovorit saya, saya kira saya juga bakal kesulitan untuk memberikan penilaian yang sesuai dengan apa yang saya rasakan. Di satu sisi novel itu bagus, namun sebagian dari diri saya yang lain adalah kenalan Jamil Massa. Bukankah kita kadang diam-diam punya sedikiti rasa iri atau bahkan tidak peduli dengan apa yang dimiliki atau dicapai oleh beberapa orang yang kita kenal? Subjektivitas semacam ini adakalanya mampu menghalangi kita untuk bersikap jujur. Sebaliknya, saya juga khawatir kalau-kalau penilaian saya dipengaruhi pula oleh hubungan kedekatan. Pujian kadangkala diungkapkan bukan karena keindahan, namun karena kita tidak tega mengatakan hal buruk kepada orang yang kita kenal.

/2/

Buku Pembangkangan di Meja No. 8 adalah karya ketiga Jamil Massa yang berisi dua puluh dua cerita pendek. Buku ini (mungkin) sekaligus menandai perpindahan genre sastra yang diminatinya setelah di dua buku sebelumnya (Pemanggil Air dan Sayembara Tebu) Jamil bercokol dengan puisi. Pembangkangan di Meja No. 8, salah satu cerpen yang menjadi judul buku ini, mengetengahkan cerita hubungan suami-istri yang cukup unik. Jika pada umumnya masalah rumah tangga selalu dipicu oleh persoalan serius seperti perselingkuhan, masalah ekonomi, dan sebagainya, Jamil Massa terlihat berusaha membuat suatu pembeda dari pakem semacam ini. Pemilihan topik yang sepele, gaya bertutur sederhana, dan adegan-adegan yang dapat kita lihat atau rasakan sehari-hari menjadi bagian penting dalam menarasikan konflik dan penyelesaian masalah yang dihadapi oleh sepasang suami istri sang tokoh utama cerita. Kesan ini akan sangat terasa ketika kita membaca bagian berikut ini.

Biasanya, pelototan Maya, istrinya, dapat dengan mudah meremas nyalinya sampai layu, serupa daun kangkung yang tak laku dijajakan seminggu. Namun, hari itu ia menolak tunduk. Tekadnya sudah mengeras enam hari lamanya, atau beberapa jam setelah ia membaca status istrinya itu di Facebook, yang berisi dukungan kepada seorang calon gubernur.

Jika kau mengenal baik Roni Azhar, lelaki yang sedang kita bicarakan ini, kau barangkali akan sangat sangsi dan bertanya-tanya: “Apa peduli Ron dengan pilkada? Apalagi yang berlangsung di daerah di mana ia tak memilik hak pilih.” (Massa, 2018:138)

Pilkada Jakarta—ya pilkada yang banyak menyedot perhatian kita itu, menjadi sumber konflik dalam keluarga kecil Roni Azhar dan Maya. Roni, jurnalis tambun berusia 38 tahun itu, merasa perlu melakukan pembangkan terhadap istrinya yang tak mau menghapus postingan Facebook berisi dukungan terhadap salah satu calon gubernur, karena:

….Pekejaan mungkin mengharuskannya mengambil posisi tak jauh-jauh dari politik, tetapi ia bukanlah orang yang membiarkan pekerjaan dan politik memangsa kehidupan pribadinya. Bagi Ron, beberapa jenis pilihan hidup barangkali memang harus diakui, tetapi cukup dalam hati, bukan di media sosial. (Massa, 2018:139)

Atau mungkin karena:

“…..Statusmu cuma bikin debat kusir. Lebih banyak hujatan daripada argumentasinya. Coba baca, Bu Ismi sampai sinis begitu menanyakan agamamu apa.” (Massa, 2018:141)

Pembangkanan yang dimaksudkan oleh Roni Azhar adalah dengan melanggar diet, kembali merokok, meminum bir, dan yang paling absurd adalah: pulang pagi. Hal-hal sesepele inilah yang dirangkum dalam kata “pembangkangan” yang menjadi premis utama cerpen ini.

Namun sejujurnya cerpen yang menarik bagi saya pribadi dalam buku ini adalah cerpen Kucing Mati dan Hal-Hal Lain yang Nyaris Terjadi. Cerpen ini mengartikulasikan bagaimana takhayul yang masih dipercaya oleh sebagian besar masyarakat Gorontalo bekerja. Salah satunya kepercayaan terhadap aturan bahwa penabrak kucing harus menguburkan kucing yang ditabraknya dengan dikafani menggunakan atasan yang digunakan saat itu juga, tak peduli kaos, kemeja atau jas; tak peduli bertanda tangan Arman Maulana, Ahmad Dhani, atau Rafi Amad sekalipun. Serta tentu apa akibat yang akan diterima apabila aturan ini dilanggar.

Ada beberapa lagi yang saya suka, seperti Pembawa Kabar Bahagia, Mereka Mudah Tersinggung, dan, ya, tentu, sebagai penyuka kimia dan serial Breaking Bad, Ilabulo di Atas Bara. Sebagian besar memang berisi cerita-cerita ringan yang penuh lelucon, namun tidak terlihat berusaha keras untuk melucu. Membaca buku ini, seolah kita sedang duduk bersama seseorang di warung kopi, yang setelah bosan menceritakan hal-hal berat, lalu bercerita soal kejadian-kejadian ringan nan menghibur untuk mencairkan suasana.

/3/

Secara keseluruhan, membaca Buku Kumpulan Cerpen Pembangkangan di Meja No. 8, bagi saya sendiri terasa seperti membaca buku yang ditulis oleh seseorang yang jauh. Di buku-buku terdahulu (khususnya kumpulan puisi Sayembara Tebu yang saya punya), kesan semacam “tulisan ini dibuat oleh seseorang yang saya kenal dan tinggal tidak jauh dari sini” masih sangat terasa, terlepas dari genre apa yang ia tulis. Dalam kalimat yang lebih sederhana, perasaan itu mungkin dapat dikatakan sebagai: Jamil Massa, mau tidak mau harus diakui telah naik satu level di atas level yang kita ketahui. Maksud saya, apabila kita masih menggunakan dikotomi lokal-nasional dalam menyebut level seorang pengarang, sudah saatnya kita—dalam hal ini pembaca Jamil Massa di Gorontalo dan sekitarnya—merumuskan kembali predikat baru untuk Jamil Massa, dan berhenti menyebutnya sebagai sastrawan lokal. Namun tentu Jamil Massa masih punya tugas besar untuk mengembangkan kemampuan yang ia miliki. Berpuas diri adalah sikap kurang terpuji dan fatal dalam perfoma sebaik ini. Dan sama seperti yang dikatakan Geger Rianto dalam pengantar buku ini, saya menanti apa yang disimpan oleh masa mendatang untuk Jamil Massa.

Ipin Gobel. Bukan kritikus, bukan penerjemah.

March 25, 2018

Sebelum Botol Keempat

[image error]“MULUT bisa berdusta, mata tidak. Dan mata orang yang sedang bercinta adalah mata yang paling tidak bisa berdusta.” Berkatalah Peminum Satu kepada Peminum Dua, di sebuah kafe berpenerangan minim, di pinggiran kota.

Keduanya berencana mabuk malam itu, tapi tidak terlalu berat. Empat botol wiski telah dibeli. Mereka baru membuka botol kedua.

“Bagaimana dengan pemain bokep?” sahut Peminum Dua. “Ekspresi mereka meyakinkan.”

Peminum Satu meneguk segelas kecil wiskinya, mengeluarkan desisan kuat, dan menyodorkan botol kepada Peminum Dua. “Orang biasa mungkin akan tertipu. Seorang terlatih sepertiku tidak. Aku bisa menangkap raut jenuh di antara para pemain film biru. Bergairah iya. Bahagia belum tentu.”

Jika tak sedang mabuk, Peminum Satu adalah seorang penyuluh KB berpengalaman. Ia mengajari orang dewasa cara menggunakan kontrasepsi dan mengajak para remaja menghindari pernikahan dini. Yang tidak diketahui teman minum, yang juga teman dari masa kecilnya itu, adalah ia juga penulis. Di waktu senggangnya, Peminum Satu menulis novel cinta picisan, menggunakan nama pena yang sangat rahasia. Belakangan ini sebetulnya ia sedang ingin melompati genre; menulis puisi atau novel kriminal atau novel politik. Namun, ia belum memutuskannya.

“Sedikit kerutan di ujung mata dan pelipis adalah tanda antusiasme. Kalau aku tak menemukan kerutan-kerutan tersebut di wajah audiensku, aku bisa menyimpulkan mereka mengantuk atau bosan. Aku akan mengalihkan topik, menceritakan anekdot, atau membuat permainan kecil. Ice breaker, istilahnya.”

Peminum Satu menawarkan rokok kepada Peminum Dua yang kemudian menolak dengan memberi isyarat ia membawa rokok sendiri.

“Bercinta,” ujar Peminum Satu, selepasmenyulut rokok, ”pada prinsipnya sama dengan penyuluhan. Kadang itu jadi ceramah monologis, kadang dialog partisipatif. Aku pun bisa menangkap mood istriku dari matanya saat kami sedang gituan. Mata yang terpejam dan bergeming tanda bosan. Lenguhan palsu tidak bisa menutupi itu.”

Peminum Dua meletakkan botolnya setelah menuang wiski. Pantat botol dan meja kayu beradu menciptakan bunyi berdebuk yang cukup keras.

“Tapi untuk istriku, tidak ada ice breaker” kata Peminum Satu.

“Kenapa?” tanya Peminum Dua.

Peminum Satu menatap Peminum Dua lekat-lekat. “Aku ingin sekali menjelaskan. Tapi aku ragu bujangan penolak hubungan monogamis seperti kau bisa memahami ini.”

“Coba saja.”

Peminum Satu mengedikkan bahu, berkata: “Kebosanan, kejenuhan, apa pun namanya adalah pertanda baik; bahwap pernikahan kami yang telah berumur enam tahun ini tengah berada pada jalur dan fase yang benar. Ia bosan, tapi tak lagi banyak menuntut seperti dulu. Ia sudah tahu di mana batas kemampuanku dan memaklumi itu.”

Lanjutan cerita ini dapat Anda simak dalam buku kumpulan cerpen saya yang terbaru, Pembangkangan di Meja No. 8. Selain ini ada 21 cerita lain dalam buku tersebut. Kebanyakan bercerita tentang masalah sehari-sehari para lelaki biasa. Diterbitkan DivaPress dan disunting oleh penulis enerjik idola kita semua, Yetti KA.

Harga Rp. 60.000 (di luar ongkos kirim). Bisa Anda dapatkan dengan memesannya ke penerbit DivaPress melalui Anita: 0818-0437-4879 (Wa/SMS) dan Anda akan mendapatkan diskon 20%.

Anda juga bisa memesan buku tersebut kepada saya, silakan Wa/sms ke 081341523837. Harga normal, tapi akan saya tanda tangani jika Anda menginginkannya.

Buku ini juga akan hadir toko-toko buku kesayangan Anda bulan depan.

March 18, 2018

Barang Bagus

Sumber foto: pexels.com

“Pemuka agama juga manusia, bisa salah.”

“Yang paling baik itu kalau dia sadar kalau dia bisa saja melakukan kesalahan. Jangan terus-terusan merasa terzalimi, merasa difitnah.”

“Kalau dia memang difitnah bagaimana?”

“Hadapi. Buktikan kalau dia tidak salah dan Tuhan tidak buta.”

“Ah, ngomong doang memang gampang.”

“He he he. Bung, yang namanya fitnah, gosip atau semacamnya adalah konsekuensi yang harus diterima kalau kau jadi orang terkenal. Jangankan para pemuka agama, para nabi juga sering kena gosip aneh-aneh. Kau pernah tidak, mendengar cerita tentang seorang nabi yang digosipkan punya penyakit kelamin? Yang bergosip bukan musuh-musuhnya, tapi pengikutnya sendiri.”

“Nabi? Penyakit kelamin? Memang ada?”

“Aku bilang ‘digosipkan’. Dia tidak benar-benar punya penyakit kelamin. Pangkal persoalannya hanyalah karena sebuah kebiasaan mandi. Kebetulan para lelaki di tempat Tuhan mengutus nabi tersebut punya kebiasaan mandi bareng, jadi mereka bisa melihat pentil satu sama lain. Nah, si nabi ini punya kebiasaan berbeda. Dia lebih suka mandi sendiri. Kebiasaan ini benar-benar tidak umum sampai-sampai di kalangan kaumnya kemudian beredar desas desus, nabi itu malu mandi bersama karena mungkin punya penyakit atau kelainan bawaan yang berhubungan dengan misil jelajahnya tersebut.”

“Wah, parah juga ya. Apa si nabi tahu soal gosip itu?”

“Entah dengan si nabi. Yang jelas Tuhan yang mengutusnya Mahatahu. Dan pastinya Mahaberbuat. Suatu hari, si nabi mandi. Seperti biasa, ia mandi sendiri. Setiap helai pakaiannya, tanpa kecuali, ia tanggalkan dan kemudian dilemparkannya di atas sebongkah batu. Tuhan lalu memerintahkan si batu melepaskan diri dari kodrat sebagai benda mati. Si batu bergerak, ia gondol baju sang nabi, lantas berlari menuju keramaian.”

“Terus?”

“Ya, spontan si nabi mengejar si batu, dalam keadaan telanjang bulat. Pemandangan itu disaksikan para pengikut sang nabi. Saking penasaran dengan kondisi kesehatan barang nabi mereka, kaum itu tidak merasa keberatan dan tidak menganggap apa yang dilakukan si nabi sebagai sebuah pelanggaran susila. Mereka malah merasa lega setelah tahu kalau junjungan mereka ternyata tidak menyembunyikan apa pun selain barang bagus belaka. Desas desus itu pun terkonfirmasi sebagai kabar lancung, dan tepat di saat itulah tugas si batu selesai. Dia kembali diam, kembali pada sifat alamiahnya. Tapi sang nabi rupanya masih kesal sehingga dia memukuli si batu dengan tongkatnya sampai meninggalkan enam atau tujuh bekas pukulan.”

“Ha ha ha ha. Ini kok konyol ya? Kau pasti mengarang. Aku sudah mendengar banyak kisah nabi, tapi tidak pernah mendengar kisah semacam ini.”

“Aku tidak mengarang. Ini ada hadisnya. Sahih.”

“Hadis? Jadi beneran ini cerita nabi dalam agama Islam?”

“Betul. Kau bahkan memakai nama nabi itu sejak lahir.”

“Nabi Musa? Ngarang ah!”

Iklan

March 10, 2018

Pemandu Antakh Alam Tingkat Pekhtama

JIKA kau termasuk warga negara yang anti pemerintah, aku harus sampaikan ini kepadamu: kau boleh menganggap semua kata-kata mereka sampah dan dusta, membangkanglah selama kau bisa, membencilah selama kau masih bernyawa, tapi patuhilah mereka setidaknya pada satu peraturan, yaitu ketika mereka melarangmu mengetik sambil menyetir. Patuhilah itu kalau kau tak ingin bernasib sama sepertiku.

Sebetulnya yang kualami tidak begitu buruk. Pembukaannya saja yang mengerikan. Pagi itu, sekitar pukul sepuluh, aku mengemudikan Toyota Rush-ku menuju Semanggi. Lalu lintas di tol Cawang tidak begitu padat sehingga aku bisa sedikit mengebut. Kira-kira menjelang KM 1.500, Linda, istriku mengirim pesan Whatsapp, bertanya aku sedang di mana. Aku mungkin bukan suami yang jujur, tapi ketika itu aku tak pelu berbohong, maka aku jawab saja aku sedang menyetir.

Istriku, tanpa kuminta, membalas pesanku dengan mengatakan ia sedang berada di sebuah supermarket, berbelanja bahan makanan untuk arisan keluarga Sabtu nanti. Ia lalu bercerita kalau supermarket itu baru saja memutarkan sebuah lagu yang awalnya ia pikir adalah Pelangi di Matamu milik kelompok Jamrud. Tapi, bukannya suara serak Kristianto sang vokalis, ia malah mendengar suara lain yang begitu stabil, sedikit sengau, meski tak terlalu mengesankan. Liriknya berbahasa Inggris.

Itu Lionel Richie, Sayang, terangku lewat Whatsapp. Tepatnya, Lionel Richie saat menjadi vokalis kelompok The Commodores. Lagu yang mengalun di supermarket itu judulnya Still. Intronya memang mirip Pelangi di Matamu. Melihat tahun penciptaan masing-masing, tentu salah mengatakan The Commodores menjiplak Jamrud. Yang terjadi pasti sebaliknya.

Ketika aku sadar telah keliru menyebut The Commodores, bukannya Commodores saja tanpa ‘the’, mobilku telah melenceng dari jalur satu ke jalur tiga. Sebuah lori menabrakku dari belakang dan mobilku terguling setelah menabrak pembatas jalan.

Setelah itu aku merasa berada di suatu tempat yang sangat berkabut. Tubuhku terasa tanpa bobot dan susah benar dikendalikan. Seseorang lalu menangkap kakiku, menarikku ke bawah, dan mendudukkanku di sebuah kursi malas yang terbuat dari logam dingin, yang anehnya cukup nyaman. Aku nyaris tak bisa menemukan warna lain di ruangan itu selain warna putih kabut. Di sampingku, duduk seorang lelaki berwajah pucat. Mungkin ia tadi yang menarik kakiku, entahlah. Memakai setelan biru putih, ia persis petugas kebersihan di kantorku. Bedanya, seragam si lelaki berwajah pucat dilengkapi pelat pangkat di kedua bahu. Ia punya satu lambang bunga, yang baru agak lama kusadari sebagai bunga kamboja.

Setelah kuperhatikan lagi, lelaki itu terasa familiar. Dia mirip Yudin Mirza, teman masa kecilku yang telah meninggal beberapa tahun lalu. Meski sosok itu terlihat kurusan, aku tetap meyakini dia sebagai temanku yang ketika hidup berbadan gemuk. “Yudin?” aku mencoba memastikan. Dia tidak segera menjawab dan hanya memasang tampang tak acuh seperti petugas Bea Cukai yang didebati soal perbedaan antara mainan anak-anak dengan souvenir. Ekspresi semacam itu tidak cocok dengan dagu bulat dan pipi tembam seorang periang yang dimilikinya.

“Yudin kan?” ulangku. “Yudin Mirza, yang suka kencing di halaman rumah orang?”

“Tolong hentikan,” tanggapnya cepat-cepat. Sekarang bukan cuma wajah, suaranya juga mirip. Suara berlaras rendah yang kadang-kadang terdengar seperti degukan. “Nama saya 88. Saya pemandu antakh alam tingkat pekhtama.”

“Ah, jangan bohong. Kau temanku, Yudin. Wajahmu mirip, suaramu juga, cadelmu juga. Jadi begitu ya, setelah mati kamu malah jadi malaikat.” Tiba-tiba aku merasa menggigil. “Wah, berarti aku juga sudah mati nih.”

“Oke. Saya dulu pernah bekhnama Yudin. Anda dan saya memang pekhnah bekhteman. Tapi kakhena sekakhang saya sedang bekhtugas, Anda jangan panggil saya dengan nama fana saya itu. Saya tidak pakai nama itu lagi. Kalau ada yang lain dengakh, saya bisa kena pecat. Panggil saya Delapan Puluh Delapan. Boleh Pan Lapan. Atau Pan saja. Dan saya bukan malaikat. Belum. Saya hanya Pemandu Antakh Alam Tingkat Pekhtama. Dua atau tiga khatus tahun nanti, saya mungkin bisa naik pangkat jadi Petugas Sukhga. Jadi panggil saya Pan. Jangan bikin kakhier saya tamat. Mengekhti?”

“Jadi…aku sudah mati?”

“Belum.”***

November 18, 2017

Sebuah Pertanyaan Terhadap Akal

[image error]

(Ulasan ini tayang pertama kali di Majalah Sastra Daring basabasi.co, 26 Agustus 2017.Bisa disimak di sini)

Judul: Alkudus

Pengarang: Asef Saeful Anwar

Cetakan: I, April 2017

Tebal: 268 halaman

Penerbit: Basabasi

ISBN: 978-602-61160-0-0

1

Pada mulanya adalah harapan

Kocok tiga butir telur. Tambahkan tiga sendok makan susu. Beri garam sejumput, kaldu bubuk secuil, lada seiprit. Panaskan minyak atau mentega, lalu tumis sedikit bawang putih, bawang bombai, sebiji tomat, sosis yang dipotong tiga, dan daun bawang secukupnya hingga harum, lalu tuang kocokan telur sambil diaduk. Ketika mulai memadat; telur bisa dilipat, digulung, atau dibiarkan bulat. Balik dan sajikan.

Pertama kali membaca sinopsis di sampul belakang Alkudus, saya mengira novel ini punya modus serupa dengan resep masakan di atas. Gantilah omelet dengan agama, maka pembaca akan menemukan tata cara menciptakan agama disertai cerita perjalanannya dalam menyelamatkan manusia dari kegelisahan dan disorientasi.

Tidak mudah memang. Namun andai Ludwig Feuerbach benar, bahwa Tuhan merupakan buah angan-angan manusia, maka agama tentu bisa pula diimajinasikan oleh seorang pengarang; dibuat dalam sebuah rumusan meyakinkan, tapi sama sekali baru, dalam artian, memiliki keterpengaruhan yang tipis, bahkan kalau mungkin, lepas dari agama-agama non-fiksional yang telah mapan dalam peradaban manusia. Pembaca akhirnya bisa menikmati sebuah aliran narasi tentang agama Kaib yang fiktif, tanpa perlu membanding-bandingkannya dengan agama yang memang eksis di dunia nyata; itu harapan saya.

Terdiri dari 24 Bab berisi frasa, kalimat, atau gabungan kalimat yang dinomori layaknya ayat-ayat kitab suci, novel ini terlihat eksentrik. Setiap Bab meminjam bentuk Surat sebagaimana yang biasa kita temukan dalam kitab suci al-Qur’an. Bab dengan ayat paling sedikit adalah Bab I (Ladang dan Biji, 9 ayat), dan yang paling banyak adalah Bab 16 (Drakem, 234 ayat). Redaksionalnya cenderung didaktis dengan sudut pandang orang pertama silih berganti menggunakan kata ganti “Aku” dan “Kami”.

Kembali pada harapan awal di atas, apakah Alkudus memenuhi imajinasi saya tentang munculnya suatu agama yang sama sekali baru? Jawabnya: tidak. Dan agaknya, memang bukan itu misi yang dihela sang novelis, Asef Saeful Anwar, saat menulis buku ini.

2

Yang Ada Tercipta dari yang Ada

Adalah Dama dan Waha, dua manusia pertama yang diciptakan Tuhan. Dama diciptakan lebih dulu, langsung memantik kegelisahan para malaikat, dan mengundang kegusaran Iblis. Kegelisahan malaikat ditanggapi Tuhan dengan firman yang mengandung kalimat bersayap, sementara kegusaran Iblis diresponsNya dengan menendang makhluk yang sebetulnya haus kasih sayang itu dari Surga.

Tuhan mengajari Dama nama benda-benda, berikut fungsi dan sifatnya. Tak berapa lama diciptakanlah Waha sebagai pasangan Dama. Keduanya kemudian digoda iblis untuk memakan buah terlarang di Surga. Tuhan menghukum Dama dan Waha dengan menurunkan mereka ke Bumi. Selama beberapa lama terpisah, sejoli itu akhirnya bertemu kembali, beranak pinak, anak-anak mereka bersaing dan berbunuhan, menikah, beranak pinak, dan seterusnya.

Sampai di sini kita dapat mengenali bahwa Alkudus bukan hanya mengambil bentuk, melainkan juga kisah-kisah dalam kitab suci agama Judaisme, Kristen, dan Islam; yang dikumpulkan lalu dimodifikasi sana sini. Berkebalikan dengan prinsip-prinsip kreasionisme yang diyakini banyak agama di dunia, Alkudus tercipta dari apa yang telah ada, bukan dari yang tiada.

Kita, misalnya bisa membandingkan tokoh Yahmur dengan Nabi Ibrahim As., Baras dengan Nabi Ayub As., Filasiah dengan Siti Maryam (Bunda Maria), Saiy dengan Nabi Isa As., dan Erelah—kecuali kenyataan bahwa ia seorang perempuan—dengan Nabi Muhammad Saw.

Dalam pembacaan yang lebih lanjut, agama-agama di luar tradisi Abrahamik pun ikut ambil bagian dalam menyumbangkan ajaran masing-masing; dari Zoroastrianisme, Buddha, Hindu, Confucianisme, Baha’i, Scientology, hingga agama-agama yang oleh para pemeluknya tak ingin disebut sebagai agama, macam: sosialisme, anarkisme, feminisme, enviromentalisme, semiologi dan sebagainya.

Penulis buku ini saya kira tidak hendak menyajikan suatu agama atau aliran kepercayaan baru, melainkan tafsir ulang atas ajaran-ajaran agama dari dunia nyata. Beberapa tafsir malah seperti gugatan, bahkan koreksi atas nilai-nilai agama non-fiksi yang rentan penyimpangan, disertai kritikan mengenai cara beragama umat manusia belakangan ini.

Diceritakan, misalnya, Waha, yang dapat diparalelkan dengan Hawa dalam tradisi Abrahamik, diciptakan dari tanah yang sama dengan yang dipakai Tuhan untuk menciptakan Dama (semacam Adam dalam agama-agama Samawi). Ini berbeda dengan apa yang diisyaratkan al-Qur’an, bahwa Hawa diciptakan dari tubuh Adam, atau secara spesifik, sebagaimana disebutkan dalam Kitab Kejadian, dari tulang sulbinya. Efek yang ditimbulkan dari ini adalah adanya kesan egaliter antara lelaki-perempuan dalam ajaran agama Kaib. Semacam antitesis dari apa yang selama ini dipahami secara patriarkis dalam agama-agama Abrahamik bahwa perempuan, sepenggal tulang bengkok yang rentan retak itu, tak lebih dari sekadar subordinat; bagian tubuh yang harus senantiasa dijaga dan diluruskan, dan tidak memiliki urgensi untuk bergerak maju. Menghadirkan sosok perempuan pertama yang berasal dari bahan yang sama dengan lelaki pertama adalah semacam gugatan atas narasi besar tentang relasi gender yang berkembang dalam agama-agama terbesar di dunia masa kini.

Kesan ini kemudian dikuatkan dalam bagian lain perihal larangan membeda-bedakan peran lelaki-perempuan dalam masyarakat. Lelaki tidak hanya bertugas sebagai pekerja, sementara perempuan tidak boleh melulu menjadi pendoa. Semua peran boleh dibagi dan dipertukarkan tergantung kemampuan tanpa memandang ekspresi gender masing-masing. Aroma feminisme makin kuat dengan dijadikannya Erelah yang seorang perempuan sebagai nabi terakhir dalam agama Kaib. Kejadian ini jelas-jelas tak punya preseden dalam agama Abrahamik, yang malah dalam berbagai kesempatan, kerap memperlakukan perempuan yang mengaku nabi atau orang suci sebagai aib atau ancaman yang harus diringkus dan dimusnahkan.

Gugatan lain, misalnya dapat kita temukan dalam penyebutan Rihat sebagai malaikat yang menjaga matahari dan dapat memulai kiamat ketika waktunya tiba. Dalam ajaran Islam posisi ini dipegang oleh malaikat Israfil. Namun, berbeda dengan Israfil yang meniup sangkakala, Rihat memecahkan matahari sebagai ketukan palu perceraian antara semesta dengan segenap makhluk yang mendiaminya. Laku ini seolah hendak menyejajarkan diri dengan teori-teori fisika kuantum tentang bagaimana semesta memasuki masa kedaluwarsa sebelum sirna sama sekali.

Upaya untuk berada segendang sepenarian dengan sains terlihat pula penggambaran Dessal, malaikat yang berlari untuk membuat bumi berputar pada porosnya; terdengar seperti penolakan atas sejumlah ayat Abrahamik yang bila dibaca secara literal akan mengindikasikan bumi sebagai planet yang datar, bergeming, dengan matahari serta benda-benda angkasa lain mengitarinya serupa ritus pemujaan sebuah agama kuno.

Kitab ini juga memiliki tendensi untuk menjawab sejumlah problem manusia kekinian. Misalnya tentang bagaimana menangani pertengkaran di antara pasangan yang sedang ngambek (4:148-159), larangan untuk bersikap kepo (7:1-6), dan larangan mengolok-olok orang yang belum punya anak setelah lama menikah (8:1-14). Sebagai kitab suci, Alkudus sangatlah kekinian.

3

Pertanyaan Kepada Akal

Dalam dunia penulisan fiksi, didaktisme adalah cacat yang fatal; jalan licin yang menggelincirkan ide-ide brilian hingga terperosok dalam jurang mediokritas. Taburan pesan moral yang ditampakkan secara verbal, merupakan tanda kepayahan seorang penulis fiksi. Karya-karya semacam ini akan menghasilkan cemooh yang kira-kira bunyinya seperti ini: “Kalau cuma ingin menggurui tidak usah bikin novel, bikin buku khutbah Jum’at saja.”

Sekarang, bagaimana jika novel yang ditulis tersebut benar-benar mengambil bentuk kumpulan khutbah bahkan, dalam kasus Alkudus, sebuah kitab suci? Taburan aforisma dan kalimat-kalimat rentan kutip tersemat di banyak bagian. Dan ini merupakan syarat untuk menguatkan logika bentuk penceritaan. Ujian tidak lagi dipikul sendiri oleh penulis, tetapi diserahkan kepada pembaca. Mampukah pembaca bersabar dan bertahan dengan narasi seperti ini? Sejak awal, Alkudus membuka dirinya sebagai sebuah kitab suci rekaan, lengkap dengan silsilah para nabi dan catatan-catatan kaki yang menjelaskan Asbabun Nuzul atau penyebab turunnya masing-masing ayat, diselingi Sabda Suci yang dalam tradisi Islam sepangkat dengan Hadist.

Secara eksperimental gaya antiplot semacam ini bukanlah hal baru. Seni prosa modern cukup sering diwarnai novel-novel dengan gaya penceritaan anti-mainstream. Milorad Pavić menulis novel Dictionary of Khazar yang berbentuk kamus, Peter Zilahy dengan The Last Window-Giraffe yang berbentuk ensiklopedia, Alain de Button menulis On Love yang bergaya esai filsafat, Martin Suryajaya menulis Kiat Sukses Hancur lebur yang kelihatan seperti buku motivasi seorang pemabuk.

Namun, dibanding bentuk-bentuk lain tersebut, membuat kitab suci fiktif bisa menjadi lebih berisiko. Pertama dan kedua adalah soal didaktisme dan kejemuan seperti yang sudah disinggung di atas. Ketiga, adalah rentannya fiksi semacam ini mendapatkan reaksi keras dari para fanatik dan pembaca letterlijk di luar sana. Saya kadang membayangkan, apa yang kira-kira terjadi andai kata saat ini Asef Saeful Anwar menjadi tokoh publik atau politik yang dikenal luas masyarakat, atau paling jauh ikut sebuah pemilihan kepala daerah? Apakah label penista agama akan juga dilekatkan padanya?

Seorang Asef, menurut terkaan saya, tidak akan memedulikan kecaman keras orang-orang yang tak bisa membedakan mana fiksi mana fakta, atau yang menganggap gugatan dan kritikan sebagai sebuah hinaan. Yang paling penting baginya adalah bagaimana mendamaikan pemikiran-pemikiran besar—berdasarkan wahyu atau penalaran pribadi—ke dalam suatu wacana yang saling memahami. Terutama di kondisi seperti yang sedang dihadapi masyarakat belakangan ini, yaitu kondisi perpecahan dan polarisasi akibat perbedaan yang sebetulnya telah ada berabad-abad lamanya. Perbedaan yang kemudian, oleh politik praktis yang tidak sehat, dipecahkan jadi gelombang-gelombang kebencian. Gelombang kebencian yang kemudian dikuatkan oleh aksi segelintir orang yang merasa tafsirannya atas Tuhan adalah yang paling sahih dan suci.

Mengutip apa yang pernah dikatakan intelektual muslim NU, Ulil Abshar Abdalla, dalam sebuah tulisannya di jejaring Facebook, di tengah maraknya multikulturalisme saat ini, polemik antar agama sudah dipandang sebagai sejarah masa lampau. Yang paling penting adalah untuk membangun saling pengertian.

Asef Saeful Anwar, dengan Alkudus-nya, melakukan upaya saling pengertian ini lewat sastra. Berhasil atau tidak, itu berpulang kembali kepada pembaca dengan kedewasaan dan akal sehatnya masing-masing.

Sebagaimana firman Tuhan agama Kaib dalam Alkudus Surat Diris Ayat 105: Sebaik-baik pertanyaan adalah yang ditujukan kepada akal.***

October 5, 2017

Pelajaran Membanting Sapi

bizzarebeyondbelief.files.wordpress.com

(Terbit pertama kali di laman detik.com, 15 Agustus 2017)

RASA penasaran bisa menyergapmu di mana saja, termasuk di jalan. Paling bikin gregetan jika itu terjadi saat kau mengendarai sepeda motor. Pagi ini misalnya, Akbar bermotor dari rumah menuju kantornya. Lampu merah menghentikannya di belakang seorang lelaki paruh baya berjaket seragam suatu instansi pemerintah. Jaket berwarna hitam dengan aksen biru pada bagian lengan, dan tulisan berwarna biru mencolok di bagian punggung: SETETES MANI SEJUTA HARAPAN.

Akbar, Pegawai Negeri Sipil yang baru dua bulan lalu merayakan ulangtahunnya yang ke-31 itu yakin, jaket yang dikenakan pria di depannya adalah seragam sebuah kantor pemerintah. Desainnya kaku sebagaimana birokrasi di negeri ini. Akbar pun ingat kalau jaket semacam itu biasanya memuat selarik slogan, yang juga kaku. ORANG BIJAK TAAT PAJAK, itu seragam Kantor Pajak. SETETES DARAH MENYELAMATKAN NYAWA, pasti PMI. DUA ANAK LEBIH BAIK, tidak salah lagi, BKKBN. Bersua slogan yang mengandung kata ‘mani’ buat Akbar adalah pengalaman pertama.

Lampu hijau menyala. Akbar menjalankan sepeda motornya dengan laju sedang untuk mempertahankan posisi tetap berada di belakang lelaki berjaket misterius yang menunggangi sepeda motor bebek tua itu. Ia sempat berpikir, kurang tidur mungkin membuat akal dan penglihatannya sedikit kacau. Ia mengamati lebih cermat, tapi kata-kata di depannya tidak berubah sehuruf pun: SETETES MANI SEJUTA HARAPAN.

Lelaki paruh baya itu bermotor dengan santai. Pelan-pelan Akbar menarik gas, mencoba menyejajarkan diri seraya mencuri lirik bagian depan jaket untuk mencari semacam simbol atau nama. Tindakan itu tak bisa ia lakukan lama-lama. Ia takut terserempet kendaraan dari depan atau dari belakang, dan tentu saja ia merasa sungkan. Tapi, dari satu dua intipan, ia menemukan kata “Dirjen” di dada kanan jaket bapak itu. Berarti benar, seragam instansi pemerintah, pikirnya.

Rasa penasaran bisa menyergapmu di mana saja. Dan bila tak terpecahkan, perasaan itu sama menyebalkan dengan tante-tante berkening lentur dalam sinetron, yang bernasib mujur meski para pemirsa tak putus-putus mendoakan kematiannya di dalam maupun di luar cerita.

Rasa penasaran semacam itu yang memacu Akbar bergegas memencet mesin absen setibanya di kantor, lalu menuju kantin untuk memesan kopi dan mencari informasi lewat telepon pintar yang ia punya. Googlemengarahkannya pada situs resmi sebuah Balai Besar Inseminasi Buatan. Sebuah Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal —Dirjen—Peternakan dan Kesehatan Hewan

“OH, mani sapi,” Pak Budiman terbahak. Kantin sedang sepi. Selain Akbar dan Pak Budiman, hanya ada Nando yang sedang duduk sendiri di sudut, asyik memencet-mencet layar telepon pintarnya.

“Itulah sebabnya Nabi menganjurkan kita mengenakan pakaian polos saat salat berjamaah,” Pak Budiman berceramah. “Kasihan laki-laki kesepian seperti kamu. Susah fokus. Susah khusyuk. Sama mani sapi saja berahi.”

Akbar merasa masygul. Ia memang sedang menjalani hubungan jarak jauh dengan Mita, istrinya. Namun, itu bukan berarti ia akan berahi dengan mudah hanya dengan melihat kata manitercetak tebal-tebal di punggung seorang lelaki paruh baya. Ia ingin protes, tapi seperti yang kau tahu, umang-umang dan kebanyakan PNS muda adalah dua spesies yang sama-sama penakut.

“Eh, ngomong-ngomong soal sapi, sudah bayar iuran kurban belum?” tanya Pak Budiman kepada Akbar.

“Iuran apa, Pak?” Akbar bertanya balik.

“Iuran kurban. Iuran tiap bulan untuk beli sapi kurban tahun depan.”

Akbar mengernyit. “Sejak kapan, Pak?

“Sejak bulan ini. Itu hasil rapat kemarin. Tidak ikut?”

“Ikut, Pak. Tapi…”

“Nah, ‘kan? Apa saya bilang? Kamu itu kesepian. Suka kurang fokus. Kurang menyimak.”

Akbar kembali kehilangan kata-kata.

“Nantilah, kalau tunjangan kinerja sudah cair, baru kau bayar.”

“Tetap saja berat, Pak.”

“Iya, tapi tidak seberat membanting sapi ‘kan?” sahut Pak Budiman sebelum meneguk kopinya.

SEBETULNYA, Akbar memang pernah melihat seekor sapi jantan dewasa dijatuhkan oleh, bukan empat, bukan tiga, bukan dua, melainkan satu orang lelaki saja. Satu orang lelaki berlengan gempal dan bertelapak tangan tebal bernama Pasisa Usman.

Saat itu Akbar baru saja masuk SMP, dan bapaknya pergi tanpa pamit ke Pulau Irian untuk mengejar kekasih gelapnya. Tak ada lagi yang menyuruh Akbar mencabuti ilalang di halaman rumah, dan menghukumnya bila mangkir. Di musim hujan, tak perlu waktu lama hingga halaman rumah Akbar berubah menjadi arena petak umpet yang selesa bagi beberapa anggota keluarga reptilia.

Menjelang Hari Raya Kurban di tahun itu, tiga ekor sapi titipan mesjid kompleks telah tertambat di sana, menikmati rumput-rumput segar sebagai penghiburan di hari-hari penghabisan. Di lain pihak, pemilik rumah disenangkan oleh adanya tukang-tukang kebun berkaki empat yang tidak sekali pun meminta uang sebagai upah. Simbiosis mutualisme itu berlangsung tak sampai seminggu. Tepat setelah orang-orang bubar dari Salat Ied, Pasisa Usman segera mengambil ancang-ancang. Ia mengelus kepala sapi yang akan disembelih pertama kali, lalu membisikkan sesuatu di telinga si calon korban.

Tiba-tiba sapi itu bergerak maju seraya menundukkan diri sehingga sepasang tanduknya yang runcing seolah hendak menujah perut Pasisa Usman. Lelaki berusia hampir separuh abad itu mundur setengah langkah sambil mencengkeram tanduk-tanduk tersebut kuat-kuat. Si sapi kembali meronta, yang ditanggapi Pasisa Usman dengan elakan tipis ke kiri. Tak dinyana, gerakan itu cuma pembuka. Dengan satu tarikan dan separuh puntiran, si sapi tersentak. Keempat kakinya terkatung-katung di udara selama sepersekian saat, sebelum terdengar gedebam berat, tanda bahwa tubuh si sapi telah mendarat di haribaan Ibu Pertiwi.

Akbar bertepuk tangan, juga beberapa orang lain yang ikut menonton atraksi gratis itu. Lengan Pasisa Usman masih mengunci leher sapi kala lelaki itu memanggil orang-orang membantunya, menahan kaki-kaki si hewan malang untuk meredam sisa-sisa pemberontakan. Dari kerumunan penonton, Ustad Mansyur mendekat sembari merapal syahadat, salawat dan doa penyembelihan.

Setelah sapi kedua dan ketiga berhasil dibantingnya, juga tanpa mengeluarkan banyak keringat, Pasisa Usman mendekati Akbar dan menanyakan ibunya. Beberapa hari kemudian, lelaki itu bekerja di rumah Akbar sebagai tukang kebun, menggantikan sapi-sapi yang telah diantarkannya ke alam baka.

“Tak semua orang bisa melakukan itu,” kata Pasisa Usman saat Akbar bertanya kepadanya perihal cara membanting sapi.

“Hanya mereka yang menguasai langga. Itu pun, setidaknya sudah lima kali pitodu. Lima kali biji matamu ditetesi minyak aneh yang perih membakar itu.”

“DUA ratus ribu sebulan? Untuk iuran kurban?” tanya Mita, separuh menjerit.

Akbar mengangguk. Beberapa detik setelah itu ia sadar kalau ia baru saja melakukan gerak tubuh paling sia-sia di dunia, sebab istrinya sedang bertanya dari seberang laut melalui sambungan telepon. “Iya,” jawabnya kemudian.

“Itu namanya pungli.”

“Sumbangan sukarela.”

“Pungli! Sumbangan sukarela tak patok harga begitu.”

Tak mampu mendebat istrinya, Akbar hanya mendengkus.

“Ditambah potongan-potongan yang lain, sisa berapa gajimu?”

“Masih ada tunjangan kinerja. Masih cukup.”

“Kau di sana punya pengeluaran sendiri. Aku di sini juga, bahkan lebih besar. Kau tahu ‘kan, setiap bulan aku harus membayar uang kos, susu dan popok si kecil, gaji untuk pengasuh, biaya makan, uang bensin dan banyak lagi?”

Akbar sebenarnya ingin menanyakan gaji Mita, yang di seberang juga bekerja sebagai PNS. Namun ia lekas-lekas mengusir niat itu. Lelaki sejati tidak akan mengorek penghasilan istrinya. Ia hanya berucap lemah, “Iya, aku akan mulai berhemat.”

Suami istri yang baru dua tahun berumah tangga itu kemudian sama-sama terdiam. Sejenak Akbar membayangkan, situasi mungkin akan lebih menyenangkan jika permohonan mutasi Mita segera disetujui kepegawaian.

“Tahu tidak,” Akbar berusaha mengganti topik pembicaraan, “di Bosnia sana para penggembala sapi biasanya berjalan di belakang hewan gembalaan mereka.”

Akbar tak tahu apakah Mita benar-benar menyimak. Ia melanjutkan, “Bosnia daerah konflik. Ranjau darat ditanam di mana-mana. Para gembala menggunakan sapi-sapi mereka sebagai detektor hidup. Kalau si sapi aman, si gembala ikut berjalan. Kalau si sapi meledak, cari jalan lain.”

“Seperti di film saja,” tanggap Mita.

“Ya, memang film. A Perfect Day. Film bagus, meski Olga Kurylenko tidak terlalu bagus di situ.”

“Tuh ‘kan?” Sergah Mita. “Nonton film sendiri lagi. Berapa kali sudah aku bilang, nonton film itu harus berdua!”

“Tapi, sayang…”

“Pasti kamu cuma mau lihat bodi seksinya Olga.”

“Bukan begitu…”

“Dasar mesum!”

Ada banyak pertanyaan di benak Akbar, terutama soal mengapa kebanyakan orang, dengan semena-semena, gemar menyamakan isi kepalanya dengan isi tong sampah. Namun, pertanyaan-pertanyaan tersebut tertahan di kerongkongan, sebab istrinya telah menutup telepon. Mita merajuk dan itu berarti Akbar akan susah tidur seperti malam sebelumnya.

Dengan perasaan gemas ia meletakkan telepon genggamnya, menyalakan laptop, dan membuka folder berisi film-film bajakan. Diputarnya kembali film yang baru saja memantik pertengkaran, dan langsung menuju adegan favoritnya, saat Olga Kurylenko berdebat dengan Benicio Del Torro tentang apakah mereka harus melanjutkan perjalanan dengan melindas bangkai sapi yang melintang di tengah jalan, atau menunggu bala bantuan. Di saat itulah, perlahan, Akbar memasukkan tangan ke dalam celananya.

Beberapa detik kemudian, setelah Olga keluar dari frame, tangan itu masih berada di sana.

“Cengkeraman dan kegesitan itu penting, tapi bukan yang terpenting.” Akbar teringat kata-kata itu. Benicio del Toro sedang termangu dalam sorotan close up. Mata kurang-tidur sang aktor mengingatkan Akbar pada tatapan bekas tukang kebunnya. Mengingatkannya pada lengan gempal dan telapak tangan tebal penakluk sapi yang pernah mencengkeram bahu dan merebahkan tubuhnya di atas ranjang, bertahun-tahun lalu, saat ibunya sedang keluar.

“Yang terpenting adalah menguasai pikiran lawan dengan menatap matanya. Hanya dengan menatap matanya,” bisik Pasisa Usman ketika itu seraya melucuti celana Akbar.

Catatan:

1. Langga: seni beladiri khas Gorontalo.

2. Pitodu: upacara kenaikan tingkat dalam langga.

Redaksi detikcom menerima kiriman naskah cerpen, tema bebas, disesuaikan dengan karakter detikcom sebagai media massa umum yang dibaca semua kalangan. Panjang naskah sebaiknya tidak lebih dari 9.000 karakter, karya orisinal dan belum pernah diterbitkan di media lain. Kirim ke email mumu@detik.com.

September 29, 2017

Menertawakan Hal-Hal yang tak Patut Ditertawakan (Pengajian Sastra Episode 1)

[image error]

/1/

Catatan ini merupakan ikhtisar dari diskusi kecil-kecilan Komunitas Peka. Suatu diskusi bertajuk Pengajian Sastra Episode 1 yang pada Kamis (28/9) malam membicarakan cerita pendek karya Yusi Avianto Pareanom berjudul Cara-Cara Mati yang Kurang Aduhai.

Ini adalah agenda dua mingguan Komunitas Peka yang mengundang siapa saja untuk membicarakan karya sastra. Digelar pada minggu kedua dan keempat setiap bulan. Minggu kedua membahas puisi, minggu keempat membahas cerpen. Sedikit informasi, Komunitas Peka (Penyeduh Kata) adalah suatu perkumpulan peminat sastra yang baru terbentuk 23 September 2017 lalu di Gorontalo.

Cara-Cara Mati yang Kurang Aduhai (selanjutnya disebut CMKA) terpublikasikan pertama kali di Koran Tempo pada awal Agustus 2008. Kemudian pada 2011 cerpen tersebut, bersama 17 Cerpen lain milik Yusi, terbit dalam buku kumpulan cerita berjudul Rumah Kopi Singa Tertawa (RKST). Lalu pada awal September lalu, kumpulan cerpen yang sama hadir lagi dengan ilustrasi sampul baru dan dua tambahan cerita, dibarengi peluncuran kumpulan cerpen terbarunya, Muslihat Musang Emas.

[image error]

Memilih CKMA sebagai tema diskusi sebetulnya lebih karena ingin melawan sebuah pandangan umum yang menganggap karya sastra sebagai sesuatu yang membosankan. Kami ingin memulai diskusi dua mingguan kami dengan cara yang menyenangkan. Dan satu cara paling dadak untuk mendapatkan perasaan senang ialah dengan tertawa. CMKA dalam pandangan kami adalah suatu cerpen yang bertendensi menggelitik urat tawa pembaca.

Namun yang juga kami yakini adala sebuah karya sastra merupakan sarana berpikir. Wahana untuk merenung. Akan sangat merugi seorang pembaca jika dia membaca karya-karya Yusi hanya untuk mencari kelucuan tanpa merenungi betul-betul hakikat kelucuan yang ditawarkan. Itulah yang kemudian membuat kami mengharuskan diri menyusun pertanyaan-pertanyaan terkait untuk dicarikan jawabannya dalam pengajian yang kami adakan itu.

Metode pengajian diawali dengan membaca karya yang dibahas secara nyaring dan berantai. Semua peserta diupayakan mendapatkan bagian membaca. Tahap selanjutnya adalah membahas karya dengan mengajukan sejumlah pertanyaan kunci. Atau bisa juga peserta langsung mengajukan masalah apa yang ia temukan dalam teks.

Sekurang-kurangnya ada dua pertanyaan kunci yang telah disiapkan untuk memantik diskusi. Pertama, apa sebetulnya yang membuat kita tertawa dari sebuah komedi, yang dalam kasus ini CMKA? Kedua, mengapa kita tertawa? Dua pertanyaan ini kemudian berkembang dalam diskusi hingga memunculkan pertanyaan ketiga: apakah sesuatu yang kita tertawakan itu patut untuk ditertawakan?

Saya harus mengingatkan pembaca, salah satu keunggulan yang ditawarkan CMKA adalah puntiran alurnya yang lumayan mengejutkan. Percayalah, akan kurang seru jika anda membaca catatan yang akan membocorkan beberapa rahasia cerita ini sebelum membaca CMKA itu sendiri. Silakan baca cerpennya lebih dulu sebelum memutuskan melanjutkan membaca catatan ini. Anda bisa membeli RKST di sejumlah toko buku online, atau bisa juga membacanya di tautan ini. Cara pertama dijamin memberikan keasyikan yang lebih komplet tinimbang cara kedua, sebab selain CMKA, anda akan menemukan belasan cerita lain yang tak kurang gilanya.

/2/

Kami bersyukur karena di tengah majelis hadir dua kawan penggiat komunitas peka yang memiliki latar belakang pelawak. Tepatnya, Vadly dan Ipin, begitu panggilan mereka, adalah orang-orang yang telah mewakafkan diri untuk dunia komedi tunggal.

Hasil pembacaan menggiring mereka pada kesimpulan awal: CMKA ditopang oleh sejumlah premis emas yang lumayan solid. Kalau tak salah, premis emas sendiri adalah pernyataan-pernyataan kuat berisi fakta-fakta kecil yang luput dari amatan sehari-hari. Pernyataan yang membuat pendengar atau pembaca mengangguk-angguk sambil bergumam: “Iya juga ya…”

Vadly tidak menunjuk langsung bagian mana, namun bisa saja yang ia maksudkan adalah yang ini:

MAUT itu rahasia. Tapi, tidak selalu begitu. Beberapa orang tahu bagaimana dan kapan kematiannya akan tiba. Seorang ninja, misalnya, sangat paham bahwa ia hanya bisa mati oleh ninja lain jika tak ingin meninggal dunia karena sebab-sebab alami. Jika sudah bosan bernyawa, ia tinggal cari gara-gara dengan sesamanya yang lebih lihai.

Bisa saja ada banyak contoh lain. Namun kemudian Ipin menimpali kalau CMKA juga sarat akan penggunaan punch-line yang apik.

“Apa aku sekarang harus lebih banyak mengaji atau semacamnya?” tanya Agus Taswin.

“Tidak ada salahnya sih, Mas. Tapi kok seperti ngejar setoran?” ujarku, spontan. Aku lantas merasa sungkan sendiri dengan kata-kataku barusan. Kurang patut.

“Kawin lagi?”

“Masa sengaja mencetak janda?”

Intinya, yang ingin dikatakan dua pelawak kita adalah Yusi memiliki tendensi bergurau yang cukup yahud dalam CMKA. Namun, apa yang sedang dia guraukan? Vadly menunjuk adanya konektor, lagi-lagi terminologi dalam komedi tunggal, yaitu kata kunci yang menguatkan koherensi antar fragmen cerita. Jika disimak beberapa fragmen sebetulnya tidak memiliki kaitan yang kausal, maka diperlukan sebuah kaitan yang asosiatif. Konektor inilah yang menjadi kaitan itu.

Perhatikan beberapa fragmen dibuka Yusi dengan kalimat: “Maut itu rahasia.” Ia kemudian mengikutkan beberapa variasi kalimat keterangan untuk membuka ruang tafsir atas kalimat sebelumnya.

MAUT itu rahasia. Tapi, tidak selalu begitu. (Fragmen 1)

MAUT itu rahasia. Biasanya begitu. (3)

MAUT itu rahasia. Dan biasanya memang begitu.(6)

MAUT itu rahasia. Biasanya begitu. Dan aku seharusnya tahu itu. (8)

Dengan mengulang empat kali soal maut dan sifat rahasianya, kita bisa menyimpulkan bahwa benang jahit dari lembar-lembar cerita dalam CMKA adalah soal maut. Maka bisa pula kita beranggapan bahwa apa yang ingin ditertawakan dalam cerita ini adalah tentang kematian, atau tepatnya, seperti yang dijelaskan dalam judul, tentang sejumlah keadaan yang kurang asyik ketika ajal datang menjemput.

/3/

Memangnya ada kematian yang asyik? Mungkin ya, mungkin tidak. Belum ada satu pun di antara kami yang pernah mati lalu kembali dari kematian, dan belum pernah sekali pun kami mendengar ada orang lain yang mengalami kejadian demikian, sehingga menjadi musykil menjawab pertanyaan semacam itu. Tapi yang jelas kematian bisa terjadi kepada siapa saja. Kematian adalah sebuah peristiwa biasa yang seharusnya bisa dilewati dan dikenang dengan biasa, begitu agaknya pesan yang ditangkap Sopian, anggota lain majelis ini, dari cerpen Yusi.

Sopian memberi bukti berupa akhir cerita yang menyebut kalau narator atau tokoh aku dalam cerita ini tenyata sudah mati. Sopian mengaku baru membaca cerita tersebut dalam diskusi, dan sepanjang pembacaan ia membayangkan narator sebagai seorang manusia segar bugar yang sedang membual. Ada semacam kekagetan yang ia rasakan, lalu pikiran bahwa sebagai pembaca, tak menutup kemungkinan setelah ini dialah yang dijemput malaikat maut.

Namun, jika hubungan manusia dan kematian bisa sama intimnya dengan apa yang digambarkan dalam cerita, maka kita tak seharusnya berduka atau merasa kehilangan. Malah seharusnya kita mengenang kematian itu dengan gembira. Kita bisa tertawa, misalnya, mengingat orang yang sebelum menjalani hukuman suntik mati diolesi dulu dengan cairan antiseptik lengannya biar tidak terkena infeksi. Kita bisa tergelak mengingat orang yang sebelum mati menyebut anak kadal sebagai seruan kekagetan. Kita bisa terbahak mengingat orang yang sebelum mati mengajukan permintaan-permintaan ngawur untuk menutup umur.

Anggapan Sopian ini tidak bisa sepenuhnya diterima oleh Handoko. Mas Koko, begitu biasa kami menyapanya, melihat kematian sebetulnya bukanlah sesuatu yang patut ditertawakan. Kepatutan di sini tidak dalam pengertian yang moralistik, tapi lebih pada tataran yang lebih eksistensialistik. Bau-bau eksistensialisme dalam cerpen ini memang menguar kuat, sehingga sudah betul apabila si aku dalam cerita ini menyebut-nyebut soal paham eksistensialis, meskipun contoh yang dia ajukan lebih dekat ke empirisisme David Hume.

Sebelum cerita ini berlanjut, marilah pertama-tama bersepakat bahwa kau tak akan mengajakku berdebat dengan membawa-bawa paham eksistensialis. Jika, misalnya, aku bilang, “Orang itu mati karena serangan jantung,” tak perlulah kau menukas, “Bagaimana kau tahu serangan jantung yang menyebabkan kematiannya? Yang tepat adalah orang itu mati setelah terkena serangan jantung.”

CMKA adalah tentang manusia-manusia yang tak berdaya di hadapan takdir dan kematian. Juga manusia-manusia yang tak pernah bisa sepenuhnya merdeka dari kungkungan nilai-nilai sosial di sekitarnya. Tokoh seperti Stanley Baker, Jr. dan Clarence Ray Allen harus mati dengan cara yang telah ditentukan negara. Tokoh Ratna Dyah Wulansari harus menanggung bisik-bisik cerca yang diembuskan lewat gosip tetangga dengan bahan bakar mitos berdalihkan ajaran agama. Membayangkan menjadi tokoh Ratna yang segala amal perbuatannya selama hidup dianggap nyaris tiada hanya gara-gara menjelang ajal ia menyebut anak kadal, bukannya merapalkan syahadat atau nama Tuhan, mestinya membuat kita merasa ngeri, bukannya malah tertawa.

Inilah yang kemudian menjadi sasaran kritik cerita, bahwa masyarakat, dengan alasan agama, dapat menjadi hakim yang amat kejam. Rasanya kurang adil, jika seseorang yang telah tiada masih saja menjadi sasaran gosip hanya karena ia mengucapkan kata yang kurang elok secara tidak sengaja, sekian detik sebelum mengembuskan napas terakhir.

Kejadian serupa mungkin juga akan dialami tokoh Aku, jika saja orang-orang tahu bahwa sebelum meninggal ia masih sempat menonton dan membicarakan film porno Jepang.

/4/

Agaknya Pengajian Sastra Episode 1, Kamis malam itu tak membuahkan satu pun kalimat bulat yang layak disebut kesimpulan. Menyatakan bahwa kematian adalah sesuatu yang tidak layak ditertawakan agaknya bukanlah sebuah pandangan kukuh. Kami masih menganggap bahwa CMKA adalah sebuah cerita yang kocak, meski diakhiri dengan cara yang menyesakkan.

Hal lain yang menjadi perdebatan adalah soal kehadiran narator. Candra, misalnya, bingung bagaimana seorang narator yang telah mangkat bisa bercerita. Kami kemudian mencoba mengingat sejumlah karya yang menjadikan arwah sebagai narator utama, atau salah satu narator. Karya-karya semisal Pedro Paramo dari Juan Rulfo, My Name is Red dari Orhan Pamuk, dan Dari Puya ke Puya milik Faisal Oddang dapat menjadi contoh-contoh yang baik untuk memperdalam pengetahuan mengenai narasi jenis ini.

Hanya saja memang seperti yang disebutkan sebelumnya, tak ada satu manusia pun yang pernah benar-benar kembali dari kematian, sehingga memang tak ada suatu gambaran yang pasti mengenai apa yang terjadi pada diri seseorang setelah dia meninggal. Mengakali perkara ini, seorang pengarang boleh mengoptimalkan daya imajinasinya. Bisa pula pengarang menyandarkan ceritanya pada ajaran agama atau kepercayaan yang banyak membahas soal kehidupan setelah mati.

Rulfo misalnya mengimajinasikan bahwa manusia yang telah meninggal masih dapat berkeliaran dan berinteraksi, baik dengan sesama arwah maupun dengan mereka yang masih hidup. Pamuk menganggap arwah tidak dapat berbuat apa-apa selain meratapi kematiannya sendiri. Oddang lebih memilih mengambil apa yang diyakini dari sistem kepercayaan Aluk Todolo milik etnis Toraja, yaitu manusia yang telah meninggal belum benar-benar dianggap meninggal sebelum ia diupacarakan. Dia masih bersemayam di ruang tertentu dalam sebuah rumah, tapi tetap tak bisa berbuat apa-apa selain berkeluh kesah pada dirinya sendiri.

Apa pun cara yang dipilih seorang pengarang, logika tetap harus menjadi penopang utama. Logika yang dimaksud dalam hal ini adalah logika cerita, yaitu logika yang mengikuti semesta penceritaan, bukan semesta realitas. Apa yang dilakukan Yusi di bagian akhir CMKA, bisa dikatakan tidak melanggar logika penceritaan. Dia sah saja menyatakan bahwa setelah manusia meninggal, si mayit masih bisa mendengar suara-suara di sekitar dan kemudian mengingat kejadian demi kejadian sebelum itu.

Mungkin saja, tokoh aku sedang menceritakan kisahnya tersebut saat duburnya sedang diusap-usap ujung panas tongkat malaikat Nakir. Bisa jadi juga ia sedang bercerita sembari memandangi ulat dan belatung yang tengah merayapi jasadnya.

/5/

Hal lain yang menjadi sorotan adalah kegemaran Yusi dalam menggunakan trivia dan fakta-fakta unik dalam jalinan ceritanya. Jika kita membaca cerpen-cerpen Yusi yang lain, kecenderungan ini nyaris selalu ada. Saya sendiri menduga ini adalah suatu trik untuk memancing minat pembaca. Manusia, kita tahu, terlahir sebagai makhluk dengan sifat ingin tahu yang besar. Inilah yang membuat manusia berhasil dalam proses evolusi, dan ini pula yang membuat manusia menciptakan berbagai dongeng dan bualan.

Sifat ingin tahu manusia inilah yang dieksploitasi betul oleh Yusi. Risikonya adalah pengarang harus menciptakan karakter orang pertama yang pelahap buku sebagai narator. Atau dia bisa menggunakan sudut pandang orang ketiga serba tahu. Jika pendekatan ini dilakukan secara asal-asalan hasilnya kemungkinan adalah cerita yang tersendat dan narasi yang tidak alamiah.

Yusi nyaris saja tergelincir dalam perkara ini. Beruntung ia masih bisa menempatkan tokoh aku dalam posisi yang aman, meskipun ia sama sekali tak menjelaskan tentang latar belakang tokoh bersangkutan. Apa tepatnya pekerjaannya, apa latar belakang pendidikan, dan apa hobinya tidak dijelaskan dengan rinci.

Kekurang rincian ini agaknya bisa menyelamatkan si tokoh dari kontradiksi perwatakan. Si tokoh aku ini mungkin menggemari teater (ditunjukkan dengan referensinya soal dramawan Yunani), tak terlalu mendalami filsafat (ditunjukkan dengan kekeliruannya dalam mencontohkan apa itu paham eksistensialis), pernah menonton atau membaca tentang ninja, jelas menonton film Hollywood (Paz Vega dan Monica Belluci), dan kemungkinan menghabiskan waktu-waktu senggangnya di kantor dengan berselancar di internet, menjajal situs-situs click bait.

Si Aku bisa menjadi siapa saja, termasuk anda yang sedang membaca catatan ini.

August 17, 2017

Sudahkah Kau Menampar Dirimu Hari Ini?

© Thunchit Wonghong /Shutterstock

(Terbit pertama kali di kolom Telatah beritagar.id. Temukan tulisan-tulisan menarik lainnya di sana)

“UNTUK apa nyamuk diciptakan? Agar manusia bisa sesekali menampar pipinya sendiri.” Begitulah lelucon yang pertama kali saya dengar bertahun-tahun lalu. Kapan tepatnya, saya lupa. Namun lelucon tersebut kembali terbetik setelah publik media sosial kita dihebohkan dua peristiwa penamparan yang terjadi beberapa waktu lalu.

Peristiwa pertama berlangsung awal Juli ini, menimpa Jennifer Wehantow, seorang petugas Aviation Security (Avsec) Bandara Sam Ratulangi, Manado. Jennifer yang sedang bertugas ditampar seorang calon penumpang yang menolak melepas jam tangan. Belakangan Joice Warouw, si penumpang meminta maaf atas perbuatannya. Namun sampai tulisan ini dibuat, kasus tersebut masih dalam proses hukum. Dan publik telah terlanjur mengecap si penampar sebagai sejenis orang arogan, karena saat penamparan itu terjadi, ia mengatribusi diri sebagai istri seorang Jenderal polisi. Istri seorang pejabat tinggi.

Peristiwa kedua terjadi hanya berselang tiga hari setelah kejadian pertama. Kali ini di Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng. Seorang dokter militer berinisial AG menampar FSP, petugas Avsec setempat. AG tidak terima dirinya diperiksa manual (body search) oleh FSP. Padahal, prosedur tersebut harus dilakukan sebab sebelumnya lampu indikator walk through metal detector (WTMD) menyala saat sang dokter militer melewati alat tersebut, pertanda ia sedang membawa benda logam, yang dalam penerbangan sipil merupakan material yang harus diawasi secara ketat.

Sejatinya, sebuah tindakan penamparan memiliki dua muatan. Pertama, upaya untuk menimbulkan rasa sakit secara fisik. Kedua, upaya untuk mempermalukan orang lain. Kepala, dalam masyarakat kita, kerap dimaknai bukan hanya sebagai tempat sepasang pipi berada, melainkan juga tempat kehormatan diletakkan.

Beberapa kebudayaan bahkan berprinsip, kalau kehormatan sudah hilang dalam diri seseorang, maka keberadaan sebuah kepala, dan selanjutnya nyawa, menjadi tiada artinya lagi. Itulah mengapa dalam berbagai tradisi, mencopot kepala dengan jalan menebas batang leher adalah satu-satunya cara menegakkan martabat. Dan, jangankan tempeleng, toyoran saja sudah merupakan sebuah penghinaan luar biasa.

Mengingat pentingnya sebiji kepala, menampar menjadi bukan lagi tindakan mengelus dengan agak keras, atau membunuh nyamuk yang tak kelihatan di pipi orang lain. Lebih dari itu, menampar adalah sebuah pertunjukkan kekuasaan. Cara yang krusial untuk mengekspresikan betapa rendah derajat orang yang ditampar itu di mata si penampar.

Soeharto, saat masih seorang Letkol, konon pernah ditampar atasannya, Kolonel Alex Kawilarang, karena telah memberi laporan yang tidak beres tentang kondisi keamanan Kota Makassar. Versi lain menyebut, penamparan itu akibat Soeharto ketahuan hendak melakukan penyelundupan. Konon peristiwa ini diingat terus oleh Soeharto, sehingga ketika menjadi orang nomor satu di negeri ini, tak sekalipun ia mengakui jasa-jasa Kawilarang dalam sejarah kemiliteran Indonesia.

Kita pun mungkin ingat dengan isu Prabowo yang menampar Ahmad Dhani, selepas sang musisi mengenakan seragam NAZI dalam video kampanye sang calon presiden. Bukannya terlihat keren, video tersebut malah dicerca warganet, termasuk oleh penyanyi kondang Anggun C. Sasmi. Elektabilitas Prabowo turun, dan telapak tangan khas Kopassus-nya pun mendarat telak di pipi Dhani.

Contoh-contoh penamparan di atas jelas tak sekadar memberi dampak fisik, melainkan juga pelecehan martabat habis-habisan. Dalam kasus Soeharto, penamparan menimbulkan dendam berbuntut panjang. Karena itu penamparan tak bisa dipandang sepele. Penamparan berikut kontak fisik lainnya yang dilakukan secara tidak sah adalah pelanggaran terhadap otoritas tubuh. Seseorang yang mengalami kekerasan tak lagi memiliki kekuasaan–juga kehormatan–atas tubuhnya sendiri.

Sejak jauh-jauh hari, filsuf Perancis, Jean Jacques Rousseau mengingatkan, “Manusia lahir dengan merdeka, tapi di mana-mana ia berada dalam ikatan. Banyak orang menyangka dirinya merupakan tuan bagi orang lain.” Mungkin inilah sebabnya mengapa keinginan memperbudak orang lain tidak kunjung hilang dari diri kita, meskipun feodalisme telah lama dicampakkan dari sistem politik formal di negeri ini. Secara sosio-kultural, masih ada orang-orang yang merasa berada di atas hirarki, dan merasa boleh menampakkan derajat sosialnya dengan kekerasan.

Sistem pendidikan kita juga seolah melanggengkan watak ini. Kerap kita membaca berita tentang penamparan yang dilakukan oleh sejumlah guru sebagai bagian dari tata cara mendidik dan mendisiplinkan murid. Gaya yang kemudian diadopsi secara serampangan oleh murid-murid senior kepada murid-murid junior, dalam bentuk perundungan dan apa yang lalu disebut “Masa Orientasi Sekolah”.

Saya sendiri mengalami, di tahun-tahun awal ketika saya kuliah di sebuah perguruan tinggi di Makassar, tamparan dari senior menjadi menu rutin. Setidaknya dua atau tiga tamparan sehari, kayak makan obat. Penamparan, berikut penyiksaan-penyiksaan lain, kata senior-senior saya, adalah bagian dari pembentukan karakter.

Karakter lama dibedel dan dipreteli, lalu diganti dengan yang baru. Seolah karakter adalah semacam onderdil mobil, mahasiswa baru adalah mobil penyok, dan organisasi intra kampus adalah bengkel ketok magic. Hasilnya, kampus saya cukup terkenal seantero negeri dengan karakter mahasiswanya yang gemar perang batu antarfakultas.

Di negara-negara libertarian, otoritas atas tubuh menjadi hak asasi yang sangat dijunjung tinggi. Masing-masing orang memiliki batas-batas pribadi tertentu yang tidak boleh dilanggar, bahkan oleh keluarga dekat sekalipun. Seseorang tidak bisa sembarangan mengklaim apa yang bukan miliknya, termasuk tubuh dan hak untuk menyentuh tubuh orang lain.

Bicara soal tubuh sebagai representasi martabat manusia, tentu saja, tak ada satu pun manusia fana di dunia ini yang senang dipermalukan. Jennifer Wehantouw bukanlah Yesus Kristus yang rela memberi pipi kiri setelah pipi kanannya ditampar. Perempuan muda itu bahkan langsung bereaksi hendak melaporkan penamparnya ke polisi. Kejadian tersebut terekam dalam sebuah video amatir berdurasi tak sampai seperempat menit, yang kemudian viral dan memancing reaksi keras publik. Tak kurang Menteri Perhubungan sendiri ikut berkomentar menyayangkan aksi penamparan tersebut.

Namun, peristiwa Jennifer dan FSP, hanyalah puncak dari sebuah gunung es. Jennifer beruntung penganiayaan dirinya terekam kamera. FSP mujur kasusnya mencuat saat mata media massa sedang terarah ke ruang-ruang terminal keberangkatan bandara. Sementara kasus-kasus kekerasan lain mengendap di bawah permukaan.

Bukan hanya kekerasan yang dilakukan individu satu kepada individu lain, melainkan lebih jauh lagi, antara kelompok satu dengan kelompok lain, juga yang dilakukan negara kepada rakyatnya sendiri. Kekerasan, sebagai budaya unjuk kekuasaan tidak lagi relevan dengan masyarakat demokratis. Setiap orang harus sadar bahwa orang lain adalah pribadi yang merdeka.

Namun, anda yang haus kekuasaan sebetulnya tidak perlu khawatir. Anda sama sekali tidak dilarang untuk berkuasa kok. Bahkan, setiap manusia ditakdirkan jadi penguasa. Yaitu, penguasa bagi diri sendiri. Menguasai diri berarti mengendalikan pikiran dan tindakan sendiri pula. Jika diri ini mulai naik darah dan hendak menampar seseorang, ingatlah kalau satu-satunya pipi yang boleh ditampar adalah pipi sendiri. Pelan saja, kecuali kalau anda memang seorang masokhis.

Sebagai latihan, mungkin kita memang butuh nyamuk. Atau pertanyaan yang perlu ditanyakan setiap hari. Misalnya, pertanyaan yang saya kutip dan pelesetkan sedikit dari salah satu judul buku puisi M. Aan Mansyur berikut ini.

“Sudahkah kau menampar dirimu hari ini?”***

August 12, 2017

Perempuan yang Berlari Pelan di Taman pada Sore Hari

efatum.com

Pertama kali terbit di Suratkabar Suara NTB (12 Agustus 2017)

KAU sudah mendengar suaranya. Cuma dua atau tiga kalimat pendek, tetapi kau dapat menangkap pantulan kepercayaan diri yang mengagumkan darinya. Perempuan yang kau telepon itu sepertinya telah terlatih menangani pembicaraan dengan orang asing, dalam kondisi tanpa dukungan kode non verbal yang memadai. Ia pun seolah tahu ingatanmu lemah. Atau ia tahu kebanyakan manusia modern memiliki ingatan lemah, terutama dalam menghapalkan nama jalan, nomor rumah, atau nama kompleks perumahan.

Kau sudah mendengar suaranya dan ia akan mengirimimu alamat rumahnya lewat pesan singkat. Untuk itu, kau harus memutus percakapan telepon tersebut.

Beberapa detik kemudian SMS itu masuk. Kau membalasnya, mengatakan kalau paket untuknya akan kau antarkan sekitar pukul lima sore. Kau beri penjelasan tambahan, di jam itu kau biasanya baru pulang kantor.

Ia menjawab, juga dengan SMS, kau boleh datang kapan saja selama kau memberinya kabar terlebih dahulu. Pukul lima sore ia biasanya joging di taman. Akan tetapi semua bisa diatur.

Kau menutup percakapan itu dengan sebuah persetujuan. Kau kantongi kembali telepon genggammu seraya membatin, jadi inilah pembaca pertama buku puisiku; seorang perempuan dengan suara yang kukuh dan dewasa, yang punya kebiasaaan berlari pelan di taman pada sore hari.

Kau coba mengingat-ingat siapa di antara teman-temanmu yang memiliki profil sekaligus kebiasaan semacam itu. Kau berusaha mereka-reka orang seperti apa pembeli pertama buku puisimu. Apakah ia gemuk atau kurus? Gemuk berarti kebiasaan berlari pelan di sore hari belum lama ia jalani. Mungkin ia seseseorang yang mudah risau, setidaknya risau akan bentuk tubuhnya sendiri. Jika kurus, barangkali joging sore adalah sebuah gaya hidup yang sungguh-sungguh ia hayati. Jadi, gemuk atau kurus? Kau ingat suara yang begitu percaya diri itu. Darinya kau menyusun asumsi yang paling kau yakini. Perempuan itu kurus.

Tetapi, apakah orang semacam itu memiliki hasrat membaca empat puluh enam buah puisi dalam bukumu?

Di kantor pemerintah tempat kau bekerja, kebanyakan pegawainya, termasuk dirimu sendiri, memiliki lingkar badan yang amat diragukan aktivitas fisiknya. Kecuali Hendra dari Bagian Umum, seorang duda beranak satu yang mengelola bisnis sampingan sebuah pusat kebugaran. Ia punya otot-otot yang bagus, tapi bukan berlari pelan di taman pada sore hari yang membentuknya. Dan dia bukan penggemar puisi.

Kau kemudian membayangkan seorang perempuan berambut sebahu, rambut bergelombang diikat ke belakang, tengkuk mengilap putih kecokelatan lantaran keringat. Kedua pundaknya mantap, punggung kausnya basah—ada dua berkas basah; yang atas berbentuk oval, sebesar telapak tanganmu, dan yang bawah bermotif lingkaran tak beraturan, satu seperempat kali lebih luas dari berkas basah yang pertama. Kau bayangkan ia berbalik, menghadapmu, memperlihatkan mata kecilnya. Juga hidung bulat yang mirip seekor moluska sedang kelelahan. Dan ternyata ada berkas basah ketiga. Paling kecil di antara semuanya, merembes dari leher kausnya. Berkas-berkas basah itu begitu gelap, sebab kausnya berwarna ungu polos.

Tentu saja, sebelum itu sejumlah titik keringat muncul satu-satu di lehernya. Ia berlari, menyerap unsur-unsur paling murni dari kehangatan matahari dan bumi, lalu titik-titik bening itu tersentak dan luruh seperti hujan lelatu dari pancaran kembang api. Akhirnya, kau bayangkan perempuan itu mencangkung di suatu bagian taman, atau duduk selonjoran dengan ujung sepatu lari yang menuding awan-awan, sembari membaca beberapa baris salah satu puisimu.

Percakapan ini alangkah sunyi

sebab kata-kata telah terlanjur kita imani.

Kau seolah menemukan kesedihan di wajahnya. Dan kau tahu mengapa.

***

KAU mengucek-ngucek mata. Seseorang membangunkanmu. Bu Ratna. Berapa lama kau tertidur tadi?

“Undangan untuk peserta dan pemateri sudah selesai?” tanya Bu Ratna. Di kantor ini, perempuan itu meminta orang-orang memanggilnya Ummi.

“Sudah selesai saya print.” Kau mendorong setumpuk dokumen. “Tapi belum lengkap. Lampirannya belum ada.”

“Jadwal acara ya? Ambil dari flashdisk saya saja.”

“Bervirus tidak? Komputer saya ini komputer tua. Sensitif. Suka mati sendiri kalau salah colok flashdisk.”

Bu Ratna berpikir agak lama sebelum akhirnya berkata, “Print dari komputer saya saja ya?”

“Nah, itu lebih baik.”

Bu Ratna lalu mengangguk dan berbalik pergi. Kau melihat sepintas pundak, pinggang, dan panggulnya. Perempuan pertengahan tigapuluhan yang kurus, tapi sepertinya bukan karena joging. Lebih seperti kurus akibat malas makan dan sakit-sakitan.

Terpenjara dalam lingkungan yang stagnan begini, siapa yang tidak akan kehilangan nafsu makan dan sakit-sakitan? Rutinitas, proposal, nota, surat-surat dan laporan yang menumpuk adalah bola meriam berantai yang mencekik dan mengikatmu di belakang meja. Telah dua tahun delapan bulan kau bekerja di tempat itu, tetapi cinta belum datang juga. Hubunganmu dengan pekerjaan mirip betul dengan ikatan gundik dengan majikan. Ia memberimu hidup yang layak, tapi sebagai gantinya kau boleh diperah sampai jadi sepah.

“Menulis puisi membuatku merasa tetap manusia.” Begitulah kau berujar kepada istrimu, di hari ketika ia pergi dari rumah, atau sehari setelah penerbit di Jogjakarta mengabarkan bukumu telah selesai cetak dan siap diedarkan.

“Aku tak melarangmu menulis puisi. Aku cuma membenci puisi-puisi yang kau tulis ketika kau masih bersama mantan-mantan kekasihmu itu,” jawabnya.

“Buku itu bisa terbit karena penerbit suka. Matang secara estetik, bagus secara puitik, dan ada pasarnya. Tidak ada sentimen masa lalu. Aku menulis bukan untuk merayakan kenangan seperti tuduhanmu.”

“Andai perasaanku bisa diyakinkan.” Istrimu terisak.

“Seharusnya bisa. Aku pernah kok bersama seseorang yang tak ambil pusing akan apa yang aku tulis.”

Ia berhenti terisak, lalu menatapmu tajam. Kau menyesali kata-katamu, tapi kau tak melakukan apa-apa, bahkan ketika ia mulai berkemas.

***

BEBERAPA hari lalu seorang kakak angkatan dari kampusmu mengirim pesan di kotak surat Facebook-mu. Ia memesan buku puisimu, edisi bertandatangan, dan memintamu mengantarkannya kepada kenalannya yang kebetulan sedang bermukim di Gorontalo, kotamu. Kau pikir si kenalan adalah perantara, yang kelak akan membawakan buku itu ke kota tempat kakak angkatanmu berada untuk memangkas ongkos kirim. Ternyata si kenalan itu, perempuan yang baru saja kau telepon itu, justru adalah tujuannya. Dan kau baru menyadari itu setelah kakak angkatanmu menghubungimu lagi.

“Jangan lupa tandatangan, ya. Disertai pesan, untuk Marsha, ibu terbaik sedunia.”

Kau iyakan permintaannya seraya membatin, jadi inilah pembaca pertama buku puisiku; seorang ibu terbaik sedunia, dengan suara yang kukuh dan dewasa, yang punya kebiasaaan berlari pelan di taman pada sore hari.

Tidak. Istrimulah ibu terbaik sedunia. Dahulu ia senang naik gunung, juga suka berlari, meski lebih sering bersepeda. Sekarang, satu-satunya olahraga yang rutin ia jalani adalah mengurus anak lelakimu, yang sebulan lagi merayakan ulangtahun pertamanya itu.

Dan ia pernah sangat tergila-gila pada puisi-puisimu.

Kalian memang sering berdebat. Hal-hal kecil dan mudah didamaikan sebetulnya. Misalnya, apakah sapuan minyak telon di batang leher bisa mengobati batuk; apakah nyeri gusi pada anak yang sedang tumbuh gigi bisa dihilangkan dengan sentuhan orang saleh; apakah dosis parasetamol untuk bayi mesti disesuaikan dengan umur atau dengan berat badan; apakah mengenalkan aksara dan angka-angka pada anak pra-sekolah adalah sebentuk ketergesaan yang keji; apakah peradaban lebih membutuhkan bandar udara daripada sawah; lebih membutuhkan hotel bintang lima ketimbang hutan mangrove; apakah kaum homoseksual yang ditolak surga itu juga tidak layak hidup di bumi; apakah agama benar-benar bisa dinista; dan sebagainya.

Bahkan saat menonton film berdua pun kalian berdebat, siapa karakter yang paling memikat. Berbeda denganmu yang menyukai Sherlock Holmes, ia menjadikan karakter kikuk John Watson sebagai favoritnya. Dokter Watson, menurutnya, adalah sosok yang memperlihatkan betapa manusia bisa saja melakukan kesalahan. Tidak. Manusia sering melakukan kesalahan. Dan karena itu, kualitas terbaik yang bisa diharapkan dari seseorang bukanlah kecerdasan, melainkan kesetiaannya. Kecerdasan cuma bisa membentuk, mengeraskan, dan mengawetkan ego. Sementara kesetiaan membuatmu layak mendapatkan dekapan hangat, atau setidaknya simpati dan dukungan yang tulus.

“Ya, kesetiaan. Pada kebenaran. Pada kehidupan. Pada cinta,” bisiknya seraya mengetatkan pelukan di tubuhmu.

***

SEBETULNYA kau telah mengabarinya. Menjelang waktu pulang kantor, pekerjaanmu bertambah banyak. Selepas magrib baru memungkinkan, dan perempuan itu mengerti. Ternyata perkiraanmu meleset. Semua pekerjaan bisa kau selesaikan lebih cepat. Kau ingin memberitahunya hal ini, tapi kau sedang letih mengirim SMS, atau menelepon, atau apa pun.

Namun kau tetap datang juga di taman itu. Duduk bersandar di salah satu bangku. Memandangi banyak orang dan lebih banyak bunga-bunga. Menikmati hangat matahari yang bercampur udara sejuk selepas hujan. Sebuah jalur lari mengelilingi taman itu mengikuti pola sayap kupu-kupu. Namun cuma satu atau dua orang yang berjoging. Selebihnya duduk berduaan dan bergerombol. Pacaran atau sekadar berfoto-foto. Kau sendiri lalu membayangkan perempuan itu.

Ia berlari. Rambut bergelombang yang diikat ke belakang, dan bahunya yang mantap berayun seperti suara biola yang mengalunkan lagu sedih. Bachianas Brasilieras No. 5, dari Heitor Villa-Lobos kedengarannya cocok. Satu berkas basah saja yang kelihatan sebab ia sedang menujumu. Kausnya bukan ungu polos, melainkan putih dengan beberapa garis hitam dan merah; seragam kesebelasan Jerman.

Semakin dekat, ia melambat, lalu berhenti selangkah di hadapanmu. Sembari terengah ia melirik buku puisi bersampul warna persik di pangkuanmu. Ia mengambilnya kemudian duduk di sisimu. Mengingat suaranya yang penuh percaya diri itu, kau menganggap wajar jika ia berperilaku sedemikian akrab.

Ia melepas segel plastik bukumu, lalu membuka entah halaman berapa.

Dan di lengkung pipimu, senja menjadi murni

seperti dosa kecil yang sedang diampuni.

Kau merasakan kesedihan menggumpal di dadamu. Dan kau tahu mengapa. Ia membaca puisi yang penah kau tulis untuknya. Puisi yang tak ada di sana.***

Gorontalo, Februari 2017

August 8, 2017

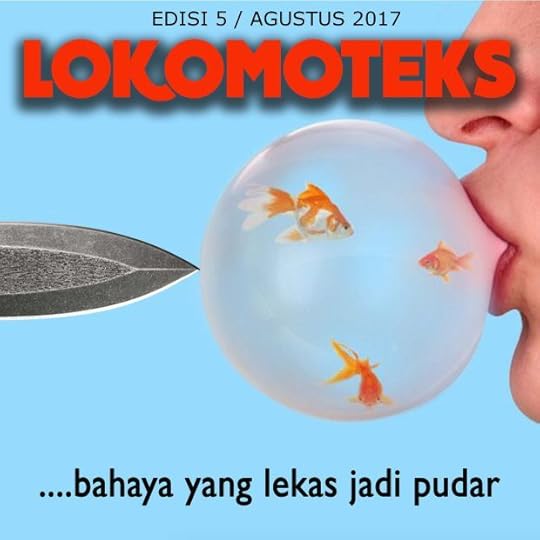

Bahaya yang Lekas Jadi Pudar

Dari Kami Agar Meletup Lagi yang Redup, Memijar Lagi yang Hendak Pudar Dedy Tri Riyadi DALAM sajak Tuti Artic, Chairil Anwar menulis “Aku juga seperti kau, semua lekas berlalu” yang menunjukkan bahwa ego atau ke-aku-an sebagai ambisi, tekad, cita-cita, harapan, visi dari seseorang bisa hilang, lenyap, dalam sekejap. Meredup dan pudar adalah suatu yang […]

via Lokomoteks Edisi 5 / Agustus 2017: …Bahaya yang Lekas Jadi Pudar — LOKOMOTEKS