some preliminary results

ну что, пора начать подводить итоги. вот книжные. дочитать я уже вряд ли что успею в этом календарном году

Чевенгур. Котлован by Andrei Platonov

My rating: 5 of 5 stars

ну вот, надо наконец доперечитать Платонова, потому что ни Чевенгур, ни Котлован я толком не помню – читал, когда они только вышли дешевыми изданиями в перестройку как “возвращенная” литература.

и тут конечно (как и прежде) вовсю жгут комментаторы: Ч, мол, у них “незавершенное на многих уровнях произведение, которое обладает всеми правами завершенного”. вот что это, я вас спрашиваю, а? остальные толкования тоже вполне художественны и потешны. например, на полном серьезе объясняется слово “гундосый”, а “Чевенгур” считается анаграммой топонима “Богучар”. обрастание шерстью комментаторы объясняют одичанием, хотя у Платонова это явно совершенно точно следствие голода.

но вообще, конечно, другого такого воспевателя бессмысленной русской хтони еще поискать надо. слог его прекрасен в своем вычурном наивизме и магическом косноязычии – и тошнотворен одновременно. вернее сказать, тошнотворны темы и предметы описания им: от федоровского зомбачья и паровозного карго-культа до “культуры пролетариата”, большевицкой некрофилии и крестьянской гигиены, а также это неизбывное народное желание везде насрать и все испортить или спиздить. в Ч Платонов, конечно, великий патологоанатом – вскрывал еще по-живому, пока оно не сдохло окончательно. хотя сдохло ли, вот вопрос. но и ужас, и вся нелепица совецкой жызни показаны очень наглядно, недарном усатое хуйло и его присные считали, что он издевается. эта звонкая насмешка в Ч уже слышится везде, а местами даже переходит в горькую злость, как с бессильной русской сатирой бывало испокон веку.

потому в итоге читать Ч не только вполне можно, но и нужно как ядовитый шедевр абсурда, конечно. странно, что русские литерати его таковым, похоже, не считают, п относятся со звериной прямо-таки серьезностью. да и с жанровой точки зрения он представляет загадку только для составительницы комментария – на самом деле, это вполне себе энциклопедический роман, нанизанный на освященную веками пикареску, сродни, например, “Дону Кихоту”.

персонажи движутся путем бегунов к своему вымышленному Беловодью через разъебанный и засранный революцией пейзаж (ибо сами постановили “считать движение людей неотложным признаком коммунизма”) и встречают целую галерею народных уродов, вполне бессмысленно высказывающихся по поводу и без. мениппова сатира, одним словом. к Пинчону роман так же близок, если присмотреться, как, например, и “Петербург” Белого. удивительно и то, что Ч таковым никто в русскоязычном пространстве, похоже, не считает. в мировом тоже я, во всяком случае, не нашел – все с удлп смотрят на палец, а не на луну. ну ничего, кто-нибудь когда-нибудь диссертацию напишет, дарю замысел.

ну и непонятно, с какой это радости Ч зовут утопией – что ж там утопического-то на этой помойке со слабоумными или вовсе безмозглыми убийцами и вырожденцами-большевиками (которые, к тому же, в детстве мучили кошек)? безмозглость народа же такова, что автор как бы даже оправдывает большевицкое руководство им: без него народ даже не идиот, какое-то хтоническое варево, способное лишь на см. выше – все портить, ломать и везде гадить. ну или автор сам прямо говорит о Дванове, например: “с запавшими, словно мертвыми глазами, похожими на усталых сторожей”. натуральные умертвия же.

в этой связи есть и дальневосточная загадка: это как раз про одного такого убийцу:

“…раз войны не было, человек должен жить с родственниками, а родственники Кирея бы ли далеко — на Дальнем Востоке, на берегу Тихого океана, почти на конце земли, откуда начиналось небо, покрывавшее капитализм и коммунизм сплошным равнодушием. Кирей прошел дорогу от Владивостока до Петрограда пешком, очищая землю для Советской власти и ее идеи, и теперь дошел до Чевенгура и спал, пока не отдохнул и не заскучал. Ночами Кирей смотрел на небо и думал о нем как о Тихом океане, а о звездах — как об огнях пароходов, плывущих на дальний запад, мимо его береговой родины.”

с какими это войсками шел он в сторону, противоположную общему вектору гражданской войны, интересно. и каким это путем на запад “мимо береговой родины” плывут пароходы. на западе от Владивостока суша лежит вообще-то. (но у Платонова и раньше были проблемы с географией, как мы помним)

* *

К – не уверен я, кстати, что Платоновов язык раскрепощает стиль, скорее все-таки наоборот – особенно, если помногу зараз (pun intended). и Голышев прав – корявая поэтика его делу только вредит, ею можно лишь наслаждаться (как Геннадий “дамой с горностаем” (с) Линор). да и как вдохновляться книжкой, которая тошнотно описывает, как рабы копают себе могилу перед неизбежной казнью, при этом разговаривая на недочеловеческом языке вертухаев и партаппаратчиков в этом своем мутном мареве беспамятства, приблизительности и недомыслия. в К весь смысл образования по имени россия и выражен, и действительно счастлива та страна, на чей язык его невозможно перевести, – вернее, где Платонова вообще не поймут, потому что идиотизм русской и совецкой жизни натурально непостижим.

ну а последняя часть К – уже даже не модернистский абсурд, а чистейший сюрреализм, до которого русская словесность и посейчас, почти 100 лет спустя, не доросла. пространство слов, совершенно чужое русскому языку. восторженный гимн рабскому труду – недаром же автор так рвался на Беломор.

* *

вот Львовский о Ч: https://polka.academy/articles/554

вот Голышев о К: https://m.colta.ru/articles/specials/…

а вот Сапрыкин о К: https://polka.academy/articles/73

Corto Maltese: The Ethiopian by Hugo Pratt

My rating: 5 of 5 stars

опять путаница с изданиями – я читаю англоверсию, но с французской обложкой, а не вот эту, где множественное число эфиопов почему-то превратилось в единственное. впрочем, этот выпуск несколько бессвязен, хоть и переносит нас опять во вселенную Пинчона, а самого Корто – из Ирландии прежнего выпуска зачем-то примерно в Африку. что он делал в Ирландии, впрочем, тоже осталось непонятным. сокровищ Му он уже не ищет – ни там, ни тут.

(что-то надоело – потом как-нибудь досмотрю эти диафильмы)

лживый пропагандистский фальшак, который когда-то казался высокохудожественным достижением совецкого киноискусства, и все его смотрели в кинотеатрах первым экраном. как же – тут тебе и про фашистов, и про шпионов, и кино из иностранной жизни. кроме того, не забудем, что это был первый кинематографический дипфейк, который видели совзрители: Юлию Борисову неуклюже вклеили в кинохронику парада победы, и это поражало воображение. “Зелиг” Вуди Аллен снял только через 13 лет.

все тщательно изображают напомаженных графьев при шведском дворе под опереточную музыку маршей вприпрыжку (точно под такие же потом происходит парад победы в мск). странно, что никто не замечал этой издевательской параллели раньше. Юлия Борисова, конечно, была красоткой, и тут, к ее чести, она не так истерично пронзительна, как на театре, хотя трагедию потери сына ей бы лучше не играть. ей бы вообще лучше просто ходить и лучиться красивыми глазами. в роли партийной статуи она смотрится человечнее всего. блядская жизнь прототипа – Коллонтай – благоразумно, конечно, осталась за кадром.

мультик настолько дрянной и примитивный, что время на него тратить совершенно не стоит. лучше на бумаге смотреть

прекрасное децкое кино, стимпанковая оперетта по последней книжке Иэна Флеминга с чисто британской военной и послевоенной фиксацией на съестном и особенно сладостях, и со сценарием Роалда Дала, который сочинил редкой красоты зрелище – бунт детей в Вульгарии: он перекликается с общим карнавалом и заводными куклами “Трех толстяков” Баталова, которые были раньше, и с лунной походкой Майкла Джексона – еще до изобретения самого Майкла Джексона. я давно собирался его посмотреть, и вот оно случилось

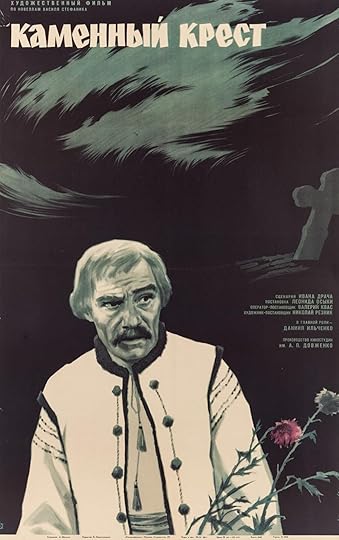

поэма в пленке, даже две. общая красота замысла и исполнения слегка перевешивается общей невнятностью драматической конструкции, если не считать, что они обе про смерть и Галицию. но в целом, как многое в украинском поэтическом кино, приближается к шедевральности. и да, это, наверное, лучшая роль Борислава Брондукова.

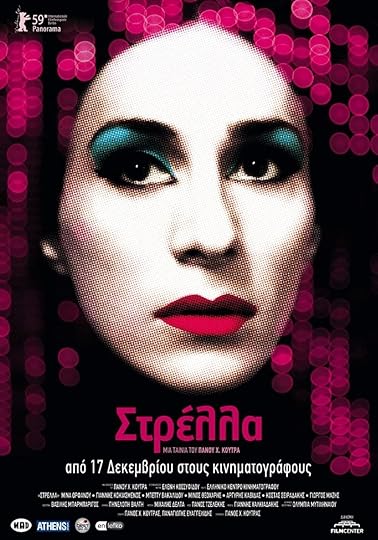

прекрасное кино о прекрасных транслюдях, показывающее, что с греческим мифом (т.е. культурным наследием страны) можно работать по-разному, и Панос Кутрас это успешно делает. ко всем удивительным поворотам сюжета (включая опять немножко Болливуда) добавляется еще и то, что это новогоднее кино. да, вишенка в том, что кроме маленькой девочки других личностей биологически женского пола в кино нет, зато есть гей-украинец Юрий, разговаривающий по-русски

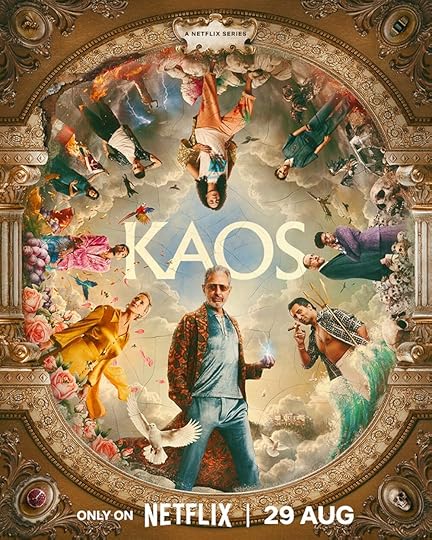

блистательно, изящно, остроумно – еще один чудесный постмодерновый способ иронично работать с мифологией, хотя жалко, что Крит там не Крит и есть прям детсадовские сюжетные ходы. к числу которых относится общая леволиберальная (такова роль искусства вообще, на самом деле) арка – подрыв существующего прогнившего консервативного режима. не уверен, правда, что было бы любопытно взглянуть на что-нибудь, снятое с противоположной точки зрения – на такое мы уже насмотрелись. но сериал – возможно, как раз из-за этого левого наклона – и закрыли на самом интересном месте.

агитпроповский балаган в духе “‘алло! ‘алло!”, только без тени юмора. фильма обессмерчена фразой “наши играют французскую жизнь” Алисы Витальевны, тетушки Костика из “Покровских ворот” (недаром это кино в том кино в телевизоре фигурирует – тут режиссер того Козаков изображает, как обычно, подонка – и, конечно, чудовищно переигрывает). во всем кине смотреть можно только на Плятта, который ничего особо не играет, к его чести, кроме обычного циничного, но романтичного еврея тогда еще средних лет, да на Вицина, который комикует в своем обычном стиле и даже показывает фокусы. говорят, где-то в массовке были Гафт (француз) и Смоктуновский (фашист), но этих я не опознал. а, ну и еще там паясничает заслуженный лукич совецкого кино Штраух.

восхитительный фан-де-сьеклевый фан – кинороман взросления и трансценденции про вивисекторов: человек-слон, сделанный чудищем франкенстайна. с самим первоисточником мы в разлуке, прочесть я его не успел, но это и неважно, потому что это разные произведения. ну и освоение греческого кино у нас таким образом продолжается. кстати. не оч понятно, чем руководствовался переводчик Мотылев, так разухабисто переведя название романа-источника. он явно персонажей не одобрял. они же просто “бедняжечки”

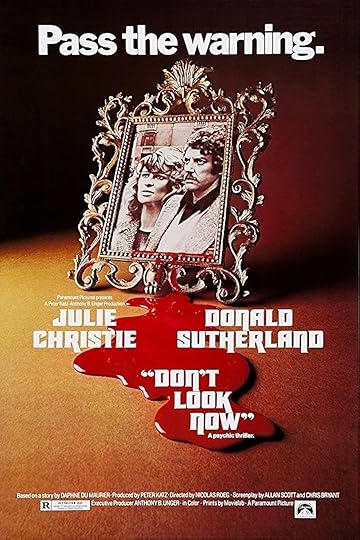

вполне бессмысленное, но красивое кино про зловещую венецию. смотрел я его, что называется, по работе – в надежде отыскать визуальный ключ к последнему роману Коу, чей перевод редактировал. не отыскал – зато нашелся ключ к его “Карликам смерти”, не то чтоб он требовался. почему, кстати, фильм называется так, как он называется, остается решительно неясным (вот это “не гляди на меня, не гляди”… “с упреком”… если не считать, что название просто перетекло из рассказа Дафны дю Морье и никакого особого смысла в себе не несет). в фильме “не смотреть” главгерой предлагает своей жене только в гостиничный туалет после того, как его туда стошнило

…оказывается, вот уже больше полувека публика пытается это кино “разгадать”. поневоле вспоминается бессмертная реплика из “Living in Oblivion” (“даже карликам не снятся карлики”): Have you ever had a dream with a dwarf in it? Do you know anyone who’s had a dream with a dwarf in it? No! I don’t even have dreams with dwarves in them. The only place I’ve seen dwarves in dreams is in stupid movies like this! “Oh make it weird, put a dwarf in it!”. Everyone will go “Woah, this must be a fuckin’ dream, there’s a fuckin’ dwarf in it!”.