some reading done

The Flight of Ikaros: Travels in Greece During the Civil War by Kevin Andrews

My rating: 5 of 5 stars

Записки чудесного романтика, маргинального битника – американского филэллина и археолога, который по грантам несколько лет изучал т.н. “замки Мории”, т.е. старые крепости Пелопоннеса (ближе всего к нашим краям он подбирается в своей экскурсии на Олимп под конец книги). Так вышло, что эти несколько лет выпали на гражданскую войну после 2й мировой. Он путешествовал с рюкзаком и спальником, ночевал в рощах, играл на флейте и записывал разговоры с местными, кто были настроены либо сильно против коммунистов, которым тогда еще никто, похоже, не сообщил, что Сталин их уже сдал, либо сильно за. Но чаще – против, потому что странствовал он по территориям под контролем афинского правительства, уж какой этот контроль бы там ни был. Однако в изложении всех рустикальных сцен греческой жизни и разнообразных (но похожих, ибо гражданская война) человеческих историй автор еще придерживается какого-то гармоничного равновесия, и книжка представляет собой неплохую экскурсию по граням греческого характера и гостеприимства. Ну и, конечно, дает хорошую устную историю происходившего тогда в стране.

Таково первое издание книжки, которую он писал с этих общегуманистических позиций (говорю же, романтик; написано, кстати, все очень и очень хорошо, не “автофикшЕн”), потому что потом, уже отказавшись от американского гражданства и став гражданином Греции, пережив хунту черных полковников и вполне от нее натерпевшись, он сделался весьма тенденциозен и книжку эту переписал, тем самым ухудшив. Ну а потом взял и утонул.

Но Грецию он воспел, и она узнаваема: Some day, I thought, all of Greece would be for me a map not of places but of human relationships, of people known and experiences shared—a kingdom of my own.

Еще одно замечательное наблюдение: Travel is only a substitute for experience…

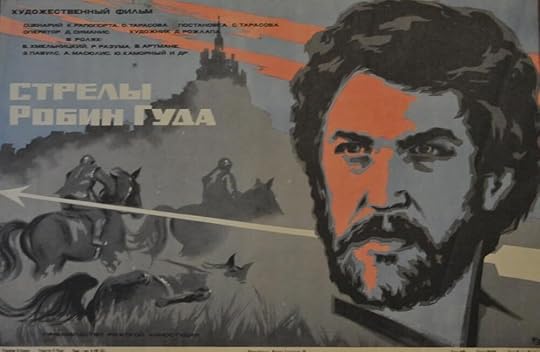

Наследник из Калькутты by Robert Stilmark

My rating: 2 of 5 stars

Надо бы отдохнуть, а потому – совецкая децкая классика. Помню, что в детстве-то я ее читал, конечно, хоть она и была дефицитной (брал почитать у богатых соседей – у нас модных книжек дома почти не было) – еще первое издание, где авторов указано два. И, понятно, рабской истории создания романа, не знал. Но и не понял примерно ничего, она показалась какой-то слишком уж сумбурной.

С годами сумбурности не убавилось, а вот стиль, казавшийся в детстве чем-то заслуживающим доверия, сейчас поражает своей фальшью. Написано все бодро, очень гладко и нормативно, вплоть до канцелярита. Т.е. это по сути хряпа, не слишком нажористая, к тому же, хоть и не настолько оскорбительная поначалу, как многие тексты, например, Владислава Крапивина, которые тоже в детстве иначе воспринимались.

Но времени на это жалко, так что перечитывать я это буду как-нибудь в другой раз, когда совсем нечего читать станет. По сути, конечно, книжка так и осталась тюремным “рОманом”, рассказываемым в духе Шахерезады (“лишь только б не кончалась эта ночь”), насосанным целиком и полностью из пальца, вторичным и транслирующим только круг мальчукового чтения автора (хоть и обширный). Читать же его как документ совецкого ГУЛАГа я все-таки не могу, если даже Солж сейчас воспринимается, как в первую очередь литература, а не документ.

Записки об Анне Ахматовой. Том 1: 1938 – 1941 by Lydia Chukovskaya

My rating: 4 of 5 stars

Когда-то начинал, но так, кажется, и не дочитал – то ли что-то помешало, то ли не дождался продолжения.

Три тома о страшной, унизительной, животной и абсурдной жизни в совке – даже для таких рафинированных баловней судьбы, как Чуковские. Периоды как бы сменялись, а бессмысленность этого убогого существования никуда не девалась, вот люди и раскрашивали ее доступными им средствами – например, поэзией. Сейчас бесценно читать это хотя бы потому, что в россии это время продолжается, прервавшись лишь ненадолго. Жизнь вопреки среде и все равно – душная, глухая и безысходная.

Представления о свободе у них всех остаются непроясненными. Один раз глухо упоминается Париж и один раз любовь к Варшаве. Не граждане мира эта публика, что и говорить. То же и с бытовой и подспудной гомофобией (именно боязнь, не ненависть – у АА боязнь прослыть “лесбианкой”).

Ну и всех этих совлитработников, конечно, “испортил” не только “квартирный вопрос”, но и любовь к халяве, подачки, все вот это вот “прикрепление к магазинам”, “спецпайки” и прочие прелести сословного социализма. Читать сейчас об этом курятнике – как подглядывать за копошеньем червяков под первернутым камнем: и противно, и как-то стыдно, и вполне увлекательно. Все же там не только от нищеты было, а еще и чувствуется вот это “мир мне задолжал”. (Ну, АА, допустим, совок и впрямь задолжал, ибо не достоин поэта такой величины, но остальные-то, включая всю эту номенклатурную шелупонь…)

Из потешного: АА об “Улиссе”:

“Прошлую зиму я читала «Улисса». Прочла четыре раза, прежде чем одолела. Очень замечательная книга. Правда, на мой вкус там слишком много порнографии.”

И потом о “Дублинцах”: “Рассказы плохие, но мне так интересно их читать.” Надо сказать, что с Джойсом она как-то не слишком разобралась: считает, что в “Мертвых” присутствует “линия Стеффенса”, под которым, как поясняет ЛК (загадочно), имеется в виду Стивен, “персонаж из Улисса”. Поди пойми. Я уж было решил, что АА о Линколне Стивензе, but no such luck.

Вообще с боле-мене современной им мировой литературой у них был несколько швах. Тетки всерьез обсуждают в 1940 году только вполне аллювиального Мориака, и то его “Терез Дескеру” обзывают “Терезой Декейру”, хотя сам роман был отнюдь не новиночкой, выйдя в 1927 г. Но в бастардизации имени виновата, надо думать, Наталья Немчинова, хотя ее перевод романа, который я нашел зафиксированным, издан в 1971 году. Но, видимо, когда-то тогда она его как-то и перевела, и его издали.

Напомнилось, что фразу “Я такой нежный, зачем мне это показывают?” первым произнес все-таки Бальмонт, хотя образованческая молва кому ее только ни приписывает, включая саму АА.

Самое потешное: “Ах, не верю я в переводы. Пусть люди изучают языки и читают подлинники…” Это исключительно “из зловредства”, надо думать, потому что сама, по собственным утверждениям переводить “не умела” (хотя скорее не хотела) – точно так же, как “не умела” читать корректурные знаки и расставлять пунктуацию. Не царское это дело. Но вот это совершенно прекрасно, по-моему:

“Кашкину следует запретить переводить стихи… Чудовищно… Клевета на поэзию, совершенно нельзя понять, что стоит за этим…”

О непреходящести, запись из “Ташкентских тетрадей”, 1942 г.: “Поправка корректора: «Отелло любило, ревновало и убило Дездемону»”.

…ну и да, у меня появилась версия того, кого можно считать нашей Анной Андреевной этого последнего времени.

Записки об Анне Ахматовой. Том 2: 1952-1962 (Собрание сочинений Лидии Чуковской) by Lydia Chukovskaya

My rating: 5 of 5 stars

Вот и второй том – начинается со ждановской поеботины, испортившей жизнь многим в то время, и продолжается ею же. Не кончена она и до сих пор, и в целой галерее портретов – от глухой совпартгниды Шагинян до небесталанного подонка Катаева – проступают нынешние “зетники”-людоеды и дебилы-“патриоты” (“милые любители пыток, знатоки в производстве сирот”). Но главное – опять это скученное под крышкой низкого “ленинградского” (не обязательно) неба, да еще и придавленной гнетом, бурление, нескончаемые больные связи и напряженные разговоры, плетение нецифровой сети из телефонных звонков, гонцов, писем и слухов. Жизнь духа как он есть – все, видимо, лишь бы победить разобщенность и страх.

Здесь, как и следовало ожидать, убожество жизни, хоть усатый и сдох, не убывает. Вот 1956 год, больница:

“Я смотрела кругом. Какая бедность, какое убожество – эти рваные халаты не по мерке, эти рубища, эти грязные стены.”

И еще, от 1962 года:

“«Время сейчас уже другое», – сказала я.

– Не такое уж другое, – ворчливо ответила Анна Андреевна. – Не воображайте, пожалуйста.”

Ну и окружающего мира по-прежнему не бывает, есть только русско-совецкая резервация:

“Венеция? А существует ли в самом деле на свете Венеция? Не уверена я.”

Но самое поразительное – это их память, конечно. Память на стихи – это с поверхности, хоть и поражает сама по себе такая способность запоминать чужие и свои поэтические тексты. Я скорее об “исторической” интуитивной памяти, которая позволяла АА, например, “помнить” Пушкина. Но вот у ЛК, несмотря на ее “балованность” такого уже нет, а есть вырождение памяти в злопамятность. Она, к ее чести, себя, в общем, не щадит.

Правда, не без странностей: например, недоумение насчет охлаждения АА к ЛК, хотя все “Ташкентские тетради” – нескончаемое нытье по поводу “отставленности” (“а почему вы мне тетрадку не подарили?”). Тут кто угодно на стенку полезет и предпочтет общение с веселой Раневской или домовитой Мандельштам (кому от ЛК перепадает там немало неприятной завистливой ругани). Или фраза от автора о том, что “враг захватил полстраны” – пол-какой-страны она имеет в виду? Она хоть на карту глядела? Типичное москвачество. (Оно же в том, что АА “лучшим русским языком” считала московский говор.)

Новый поворот винта АА тут уже “переводит” вовсю – с подстрочника, т.е. попросту версифицирует (уточняя у редакторши, принесшей заказ на перевод с норвежского (!), каков размер оригинала; совершенно анекдотический эпизод – та не знала, потому что то ли новенькая, то ли подменяла кого-то). Ее оскорбительная фраза о переводе “Это то же самое, что есть свой мозг” становится оправданной, если иметь этот факт в виду. Она явно считает, что “перевод с подстрочником” и есть “перевод” (чего-то еще, а не только бумаги и чернил). Oh well.

Примечательно, что они высоко ценили скверные переводы Пастернака, хотя вот, например, вполне верное и важное замечание:

“Она бранила маршаковские переводы сонетов Шекспира.

– И зачем это ему понадобилось переводить все? Ну выбрал бы один-два любимых… И в действительности ведь сонеты в большинстве своем посвящены мужчине, а в переводах женщине. Фальсификация какая-то.”

И вот прекрасно (Райт-Ковалева паслась в “салоне” стукачей и провокаторов Бриков):

“– А вот, например, Рита Райт – та не слышит. Сказала мне недавно: «Не люблю, когда бранят Наталию Николаевну Пушкину. Боюсь, когда скончается Лиля Юрьевна, ее тоже начнут бранить». А при чем тут вообще Лиля Юрьевна?”

То же и про переводы Марковой с японского. Из первого можно сделать вывод, что похвалы Пастернаку – скорее сословно-корпоративные. А вот оценка Марковой показательна в другом: им важно, чтоб было красиво, а что там автор писал – в общем, безразлично. Как монтируется у ЛК это ее наивное правдоискательство с любовью к благозвучию (и поемам Твардовского) ценой чего угодно остального, – поди пойми. Когда нервные стихи, например, Цветаевой ЛК укоряет за “немузыкальность”, к ее профессиональной компетентности возникает много вопросов.

Ну и во мнении, что переводы – “мертвечина”, она, конечно, проявляет себя выдающимся знатоком и специалистом. Показательно отношение их обеих к Шенгели: АА его превозносит как раз за то, что переводил Байрона точно (“безобразного” “Дона Жуана”), а ЛК буквально саморазоблачается:

“Я знаю английский слишком слабо и судить о качестве байроновских стихов не могу. Не могу почувствовать, эпатировал ли он, не эпатировал. Но на мой слух Шенгели плох безмерно, у него «Дон Жуан» вообще не стихи, а корявая проза.”

Это правда – цитаты с английского в сносках переведены криво и скверно, английского она действительно не знала. Но беда, конечно, в том, что эта ползучая (видать, наследуемая) чуковщина проросла в мозгах последующих поколений и продолжает отравлять читателя и по сию пору.

Рассуждения о Хэме потешны: что он де не американец, а парижанин, и Штатов у него в книгах почти нет. Сопоставлять его с Прустом по принципу того, что у Хэма все герои одиночки, а у Пруста опутаны родственными связями, тоже как-то бессмысленно. Почему не с кем угодно другим? Невежество ЛК во всем, что касается современной литературы, поражает воображение: она даже сочиняет книги, которые авторы не писали:

“Он взял у Деда «Love in August» Faulkner’а…”

Зато Мориаку наконец досталось:

“Про «Обезьянку» Мориака сказала:

– Полный смрад. Многие в восторге, потому что не знают образцов: не читали Сартра, Хемингуэя, Стейнбека. Например, Стейнбек: «Of mice and men». Каждому слову веришь, и страшно. А этот бежит сзади и кричит: «и я! и я!» А сам не умеет ровно ничего. Единственный вывод: если мужчина импотент – ему не следует жениться. Всё”.

В этот период их жизни возник современный кинематограф, преимущественно французский: в 1955 году они смотрят “Терезу Ракен” (1953) (АА “хвалила”) и “Красное и черное” (1954) (“весьма критически отозвалась” – АА почему-то считала, что там ей должны показывать Наполеона). А вот с “Белой гривой” (1955) вышла промашка – она ее сочла почему-то “непонятным для меня и вредным родом американских картин… анти-человеческой” (хотя кино французское и слюняво-гуманистическое) (хотя тут, возможно, напутала что-то сама ЛК, она не раз показывает себя не самым ярким пикселем в мониторе). “Американский абстракционизм” АА тоже не оценила, я думаю, от слишком хорошего с ним знакомства по “привезенным одним американцем альбомам”.

Из “зловредных” “неумений” АА новое чарующее: не только “не умеет” писать писем (и потому не пишет их), но и не умеет нажимать кнопки лифта, поэтому если хочет к кому-то в гости, этот кто-то должен приехать за ней на такси. Хотя с нею очень роднит ее трезвый взгляд на читателя:

“Я напомнила, что существуют ведь и другие читатели.

– Да, пишут, конечно, худшие. Это известно.”

Но в некоторых оценках они сходятся, как ни странно, хоть и по разным причинам:

“– Вы любите Грина? – спросила Анна Андреевна.

– Да.

– Ну, ничего, с годами это пройдет.

(Я возгордилась: с юности Грина терпеть не могу. Все какие-то дешевые красоты дешевого романтизма, а язык не русский: то ли перевод, то ли эсперанто.)”

Как видно, для ЛК это опять вопрос “красивости” и “нормативности”, а вот у АА, похоже, возражения скорее сословно-эстетические и поколенческие (доступное и мишурное мещанство незрелой детворе нравится больше). Хотя “прелесть” (по оценке АА) Шефнера как поэта остается для меня загадкой.

Но вообще, конечно, непреходящая ирония АА, переходящая порой в сарказм, и ее прямо вневременная звонкость выражения и афористичность очень с нею роднят, невзирая ни на что (она, кстати, уже употребляла такие выражения, как “вегетарианские времена” или “хорошая ведьма”). А вот это поистине гениально и вневременно: АА и ЛК отмечают годовщину сдохшего усатого:

“Я сказала, что многие, в особенности из молодых, смущены и ушиблены разоблачением Сталина: как же так? гений, корифей наук, а оказался заплечных дел мастером.

– Пустяки это, – спокойно ответила Анна Андреевна. – «Наркоз отходит», как говорят врачи. Да и не верю я, что кто-нибудь чего-нибудь не понимал раньше. Кроме грудных младенцев.”

И далее ЛК по своему обычаю “не согласилась” (во втором томе она подозрительно часто разоблачается как благонамереннся дура, хотя за точную передачу слов АА, которая сто крат мудрее, циничнее и современнее, низкий ей поклон) и понесла какую-то пургу о “чистых” и “веривших”, на что АА:

“– Неправда! – закричала Анна Андреевна с такой энергией гнева, что я испугалась за ее сердце. Она приподнялась на локте. – Камни вопиют, тростник обретает речь, а человек, по-вашему, не видит и не слышит?! Ложь. Они притворялись. Им выгодно было притворяться перед другими и самими собой. Вы еще тогда понимали все до конца – не давайте же обманывать себя теперь. Ну, конечно, они, как и мы с вами, не имели возможности выучить наизусть бессмертные распоряжения в оригинале, но что насчет «врагов народа» все ложь, клевета, кровавый смрад – это понимали все. Не хотели понимать – дело другое. Такие и теперь водятся. Вот, например, Твардовский…” (который сочиняет новую ложь на замену старой)

Так и теперь, я больше чем уверен. В россии не меняется ничего – вот 1958 год:

“Оксман сказал, что Нюрнбергский процесс необходим во имя очищения нации, иначе мы вперед не двинемся и останется то же беззаконие, тот же произвол, – ну, может быть, в меньших масштабах. Но наказывать смертью или тюрьмой следует лишь немногих, а всех остальных, причастных к злодействам, следует громко назвать по именам и отстранить от какой бы то ни было малейшей власти. Пусть стреляются сами, пусть дети отшатнутся от них с ужасом, пусть более никогда и ни в чем никто от них не будет зависеть; пусть они смиренно трудятся на заводах, в учреждениях, в колхозах – гардеробщиками, уборщиками мусора, курьерами – не более того”.

И очень трогательно и жалко это возмущение ЛК тем, что АА и Пастернака кто-то назвал “внутренними эмигрантами” (хотя вроде бы первыми их с Мандельштамом так гораздо раньше назвали омерзительные Брики). Будь она умнее, почла бы за честь.

Из интересных поворотов сюжета – гнусная история про “мальчика Гену” и гебешные провокации в 1962 году. Сюжет, прошедший литературную обработку еще живого участника, излагается вот здесь: https://vn.ru/news-36674/ – историю, как известно, пишут если не победители, то выжившие. Мальчик оказался Прашкевичем. Руссофантасты всегда были мне подозрительны, если они не Стругацкие, по правде говоря.

ну и раз у нас такая пьянка пошла, вот вам тематическая музыка