going on working

работа не прекращается, да:

The Ruins of Urban Modernity: Thomas Pynchon’s Against the Day by Utku Mogultay

My rating: 5 of 5 stars

Здесь турецко-германский исследователь выбрал призмой для чтения “Контражура” (спокойно, название рабочее, это для краткости – и мне лень раскладку переключать) город как концепцию и вообще ретрофутуристическую урбанину. Это, несомненно, важная доминанта (вспомним геометрию и топологию “Ви” и “Лота” или разнообразные городские матрицы в “Радуге”), наряду с историзмом и истеризмом. Хотя города – все же далеко не единственный фокус романа, в городах и потоках между городами сосредоточена современность, по мысли автора и тех предтеч, на кого он ссылается, делая попытку своего наброска той аналоговой сети, которая примерно через полвека стала примерно интернетом. Ну и мы в них, как правило, живем, потому это и актуально. Видимо, темой для какого-нибудь следующего исследователя будет сопоставление урбанины и модёрнити тут у Пинчона и того же там у Джойса в “Улиссе”, тема сама напрашивается.

Но главное, похоже, тут – все-таки то, что автор заметил эту именно романтическую составляющую завязанного на географию приключенчества Пинчона. “Контражур”, в общем, – идеальная детская авантюрная книжка, это важно.

Однако все же, читая любые труды по пинчоноведению, никогда не стоит забывать, что “карта – не территория”. Нигде это так не ясно, как в этой книжке, которая вся о взаимоотношениях карты, маршрута и территории во вселенной великого романа.

Ну и стоит еще заметить насчет исследовательского этоса. В этой книжке шаблонные упоминания автора – какие-то его якобы действия, например, “автор пишет”, “автор хочет сказать”, “автор как бы намекает” и прочая литературоведческая шелуха – заменены по большей части на более точные и косвенные, как то: “роман Пинчона намекает”, “в романе отмечается” и т.д. Что, конечно же, правильно и не может не радовать. Но, чтобы добиться такого результата, автору романа пришлось спрятаться от мира на всю жизнь.

И, что самое прекрасное, здесь ни словом не упоминается исландский шпат.

Дети праха by Raymond Queneau

My rating: 5 of 5 stars

Роман 1938 года, но читается как вчера написанный. Перевод ОК, со смешными подарками, но и с недочетами явно от отсутствия редактуры (например, анахронистические речевые обороты, вошедшие в оборот в 90х, или переизбыток местоимений, или не вполне грамотные переводы выражений на английском). Не Кислов, конечно, но уж что есть.

Сам роман крайне причудлив и капризен, примерно как романы Фланна О’Брайена. Что-то такое в самом воздухе 30х двигало и питало постмодернизм: то ли последствия Первой войны, то ли предчувствие Второй.

А из многих подарков здесь чуть ли не лучше всего фраза: “Или метр в диаметре, или из говна”. Пресловутые же “французские литературные безумцы 19 века” просто пытались так или иначе прорваться к недуальности через ригоризм мышления своего времени; и конспекты о них – едва ли не самая интересная составляющая романа.

The Cambridge Companion to Thomas Pynchon by Inger H. Dalsgaard

My rating: 4 of 5 stars

общий вывод – к 2012 году ничего нового или принципиально иного пинчоноведы о любимом авторе сказать не могут, хотя подходы кодифицировались, устоялись и, в целом, стали несколько взвешеннее и спокойнее. но это неплохой школьный учебник пинчона – автор объясняется нам с большинства сторон вполне внятно и доходчиво, но, понятно, далеко не исчерпывающе. вплоть до финальной главы ханьо беррессема с обманчивым названием “как читать пинчона”, где исследователь пускается в общие рассуждения скорее о природе человеческого восприятия, познания и выживания вообще. а как _читать пинчона_, гад, не объясняет…

* * *

В любом случае чтение – а порой и перечитывание – книжек и статей по пинчоноведению полезно, как бы много пустословия в них ни содержалось (хотя и не так полезно, как чтение книжек самого Пинчона). Хотя бы потому, что при этом пересобираются точки сборки, простите за банальность, и пусть даже знаешь исходный материал на ять, нет-нет да и взглянешь на него как-нибудь иначе. Ну и маргиналии чудесные попадаются.

Поэтому вот тут я решил перечитать статью о романе в работе, а заодно – и горсть статей из разных изданий. Пусть пользу голове принесут, хотя степень владения материалом у всех авторов разная, некоторые понимают написанное у Пинчона с точностью до наоборот даже в фактуре. Однако совсем уж пустословия, как у многих русских их коллег, в написанном за эти годы нет. Но вот статью Ричарда Хардэка о нарратологии у Пинчона в “Контражуре” я б, наверное, даже перевел в какой-то момент, уж очень она полезная. Зато статья о тантре в романе, несмотря на свою многообещаемость, оказалась чепуховой (да и понимание тантры у автора оставляет желать лучшего – в голове у него каша вообще из всей восточной философии, которой он изо всех сил пытается обмазать роман, который, со всей очевидностью, далеко не только и не столько буддийский, как этого бы хотелось автору статьи, – и уж совершенно не “тантрический”).

…а здесь я, похоже, нашел ключ к неоднозначности одного персонажа романа в работе, на который не обратили внимания другие пинчоноведы (пока не нашел нигде, что обратили, во всяком случае; в ПинчонВики этого тоже нет)

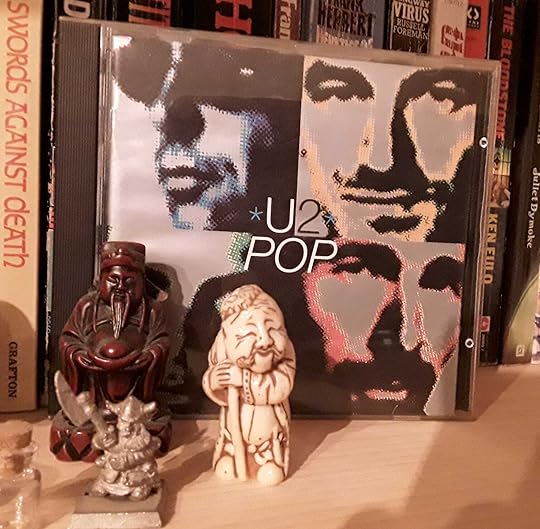

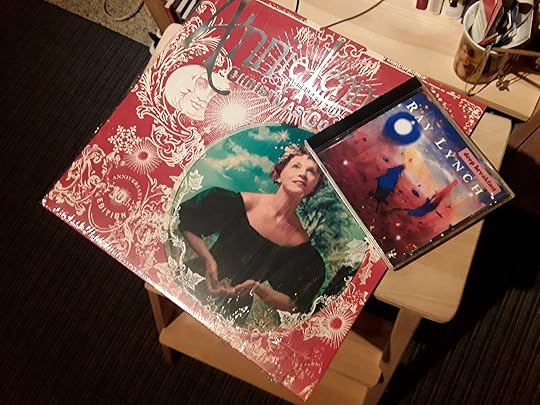

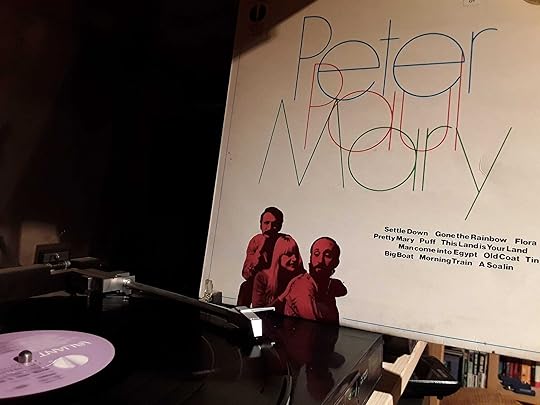

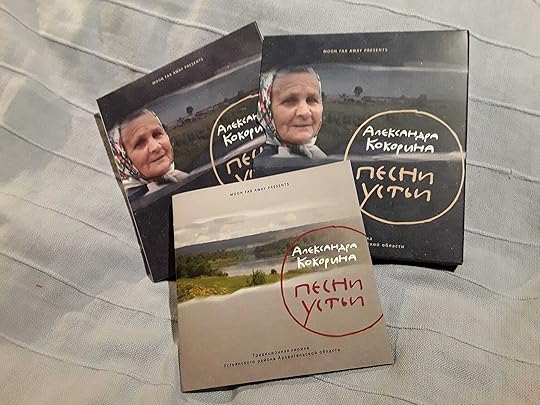

вот вам еще немного настоящего рок-н-ролльного цирка