Roberto Gerilli's Blog, page 2

April 21, 2016

L’ingegneria delle storie – Target, genere, tipo

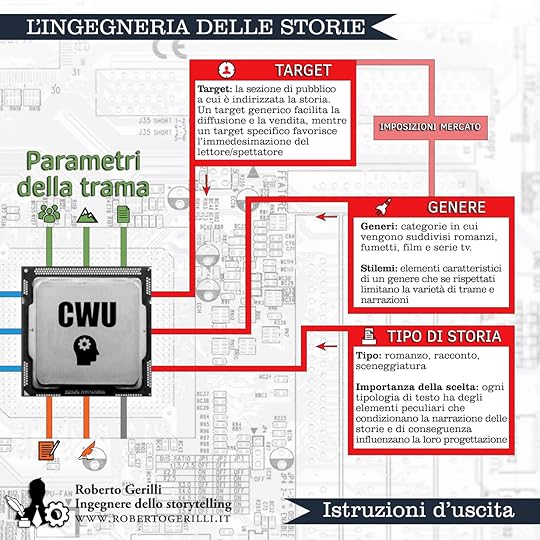

Sei seduto al tuo tavolo di lavoro e hai di fronte il grande pulsante rosso. Hai creato la tua trama e hai imparato a settare i valori di personaggi, soggetto e ambientazione. Ora vuoi capire come impostare le variabili di narrazione, ma devi avere ancora un po’ di pazienza. Prima di parlarti di struttura, voce e punto di vista, infatti, preferisco che tu capovolga il dispositivo e osservi gli interruttori dedicati alle istruzioni d’uscita: tipo di testo, target e genere.

L’uso del primo è molto intuitivo. Quando vuoi costruire una storia, gran parte delle fasi di progettazione sono identiche a prescindere dal mezzo scelto per la pubblicazione. Un romanzo è diverso da una sceneggiatura, ma il lavoro per la caratterizzazione dei personaggi, per la stesura del soggetto, o per la ricerca del punto di vista più efficace è lo stesso. Ogni tipologia di testo, tuttavia, ha degli elementi peculiari: le sceneggiature per la televisione devono tener conto delle interruzioni pubblicitarie, quelle per i fumetti devono assicurare più spazio ai dialoghi, un racconto non può garantire lo sviluppo di più personaggi, e un romanzo ha bisogno delle descrizioni per definire l’ambientazione. I tratti distintivi di ogni tipologia di testo condizionano la narrazione delle storie e di conseguenza influenzano la loro progettazione. La scelta del tipo di testo, quindi, non ha importanza prioritaria, ma rappresenta comunque una fase cruciale del lavoro, ed è consigliabile effettuarla prima possibile. Stabilita la forma che più si addice alla tua storia, devi solo spostare l’interruttore sull’opzione desiderata. Tutto molto semplice.

L’uso del primo è molto intuitivo. Quando vuoi costruire una storia, gran parte delle fasi di progettazione sono identiche a prescindere dal mezzo scelto per la pubblicazione. Un romanzo è diverso da una sceneggiatura, ma il lavoro per la caratterizzazione dei personaggi, per la stesura del soggetto, o per la ricerca del punto di vista più efficace è lo stesso. Ogni tipologia di testo, tuttavia, ha degli elementi peculiari: le sceneggiature per la televisione devono tener conto delle interruzioni pubblicitarie, quelle per i fumetti devono assicurare più spazio ai dialoghi, un racconto non può garantire lo sviluppo di più personaggi, e un romanzo ha bisogno delle descrizioni per definire l’ambientazione. I tratti distintivi di ogni tipologia di testo condizionano la narrazione delle storie e di conseguenza influenzano la loro progettazione. La scelta del tipo di testo, quindi, non ha importanza prioritaria, ma rappresenta comunque una fase cruciale del lavoro, ed è consigliabile effettuarla prima possibile. Stabilita la forma che più si addice alla tua storia, devi solo spostare l’interruttore sull’opzione desiderata. Tutto molto semplice.

La medesima semplicità non è estendibile alle altre due istruzioni di uscita, che hanno anzi bisogno di una premessa.

Quando progetti storie, devi sempre ricordati di rispondere a una domanda: perché lo sto facendo? Se è per divertimento, giusto per trascorrere un po’ di tempo, sei libero di scrivere quello che preferisci. In tutti gli altri casi, devi pensare a quale pubblico vuoi rivolgerti.

Questo concetto è molto controverso perché affermare di creare storie con l’idea di soddisfare una determinata fetta di lettori/spettatori trasforma, agli occhi di alcuni, l’arte dello scrivere in un mero esercizio commerciale. Io rispetto questa posizione, ma non la condivido. Adattarsi al pubblico è un comportamento naturale.

Immagina di tornare da un viaggio e di dover raccontare l’esperienza prima ai genitori e poi ai tuoi amici: pensi che la storia sarebbe la stessa? Io dico di no. Ci sono avventure che è meglio non descrivere ai primi, e vicende che non interesserebbero ai secondi. E anche se volessi raccontare a entrambi i gruppi la stessa sequenza di fatti, il modo in cui la narreresti sarebbe diverso. Come ho detto, è naturale.

Progettare storie è una passione solitaria. Sei tu, il tuo tavolo di lavoro, e il tuo grande pulsante rosso. Gli altri possono darti consigli, ma sono solo le tue mani a sporcarsi con il grasso degli ingranaggi. È così che va, ed è così che deve andare. Ma questo non implica l’isolamento. Le storie sono create per essere trasmesse, e le istruzioni d’uscita servono proprio a garantire la miglior condivisione. Analizziamo quindi le due restanti.

Progettare storie è una passione solitaria. Sei tu, il tuo tavolo di lavoro, e il tuo grande pulsante rosso. Gli altri possono darti consigli, ma sono solo le tue mani a sporcarsi con il grasso degli ingranaggi. È così che va, ed è così che deve andare. Ma questo non implica l’isolamento. Le storie sono create per essere trasmesse, e le istruzioni d’uscita servono proprio a garantire la miglior condivisione. Analizziamo quindi le due restanti.

I generi sono le categorie in cui vengono suddivisi romanzi, fumetti, film e serie tv, mentre il target è la sezione di pubblico a cui ti rivolgi. I due valori sono scollegati e lo rimangono fintanto che la tua storia è indipendente dal punto di vista commerciale. In altre parole, se vuoi scrivere un libro e distribuirlo gratis su Wattpad o auto-pubblicarlo nei negozi on-line, sei libero di impostare genere e target in maniera autonoma (o addirittura di non impostarli affatto, anche se non te lo consiglio), ma se decidi di interpellare case editrici o società di produzione, dovrai rispettare gli abbinamenti genere-target dettati dal mercato (come fantasy-ragazzi, sentimentali-donne etc. etc.), e di conseguenza i due valori da scegliere saranno connessi.

A prescindere dal loro possibile accoppiamento, è bene sottolineare che entrambi hanno la capacità di influenzare i parametri della trama e le variabili di narrazione, anche se il loro peso all’interno del progetto è molto diverso.

Ogni genere è caratterizzato da determinati stilemi che limitano la varietà di settaggi possibili. Il rispetto di questi tratti distintivi, tuttavia, non è obbligatorio e di conseguenza l’influenza del genere sulle altre impostazioni del grande pulsante rosso è determinata da una tua scelta. Per fare un esempio concreto: il lieto fine è una tradizione delle commedie romantiche, ma nessuno ti obbliga a scrivere una storia d’amore in cui esso sia presente. Puoi decidere di rispettare questa convenzione, oppure di romperla, tentando una strada più originale.

L’impostazione del target, invece, è molto più vincolante. Come ho detto in precedenza, il target è la sezione di pubblico a cui ti rivolgi, e può essere determinato dalla fascia d’età, dal sesso, dagli orientamenti politici o religiosi, dal livello culturale, e via dicendo. Un target generico facilita la diffusione della storia, mentre un target specifico ostacola la comprensione ai lettori/spettatori esterni a esso ma favorisce l’immedesimazione di quelli interni. Più il target è specifico, maggiori sono i limiti creativi imposti. Ti faccio due esempi per spiegare meglio questo punto:

L’impostazione del target, invece, è molto più vincolante. Come ho detto in precedenza, il target è la sezione di pubblico a cui ti rivolgi, e può essere determinato dalla fascia d’età, dal sesso, dagli orientamenti politici o religiosi, dal livello culturale, e via dicendo. Un target generico facilita la diffusione della storia, mentre un target specifico ostacola la comprensione ai lettori/spettatori esterni a esso ma favorisce l’immedesimazione di quelli interni. Più il target è specifico, maggiori sono i limiti creativi imposti. Ti faccio due esempi per spiegare meglio questo punto:

1) esempio generico: se decidi di scrivere una storia per bambini, devi usare un lessico semplice, trattare tematiche consone all’età, evitare la violenza gratuita, e via dicendo;

2) esempio personale: quando ho scritto Questo non è un romanzo fantasy, ho deciso, in accordo con l’editore, di rivolgermi alla comunità nerd (di cui sono membro). Ho quindi inserito nel testo riferimenti a film, libri, fumetti e serie tv cari a quel determinato pubblico, ho ricreato situazioni comuni agli amanti dei cosplay, e ho perfino usato il lessico da fangirl per caratterizzare meglio i dialoghi della co-protagonista. Tutto questo non avrebbe avuto senso con un target diverso, o più generico.

Attenzione quindi a quello che scegli, e ricordati di dare la priorità alle esigenze delle storie: alcune sono adatte a un pubblico vasto, mentre altre funzionano meglio se indirizzate verso una nicchia di lettori/spettatori.

Anche questo capitolo è terminato, e come al solito spero di esserti stato utile. La prossima volta inizieremo a parlare di narrazione, ma nel frattempo…

HopEnjoY

Foto di Joel Robison

L'articolo L’ingegneria delle storie – Target, genere, tipo sembra essere il primo su Roberto Gerilli.

Ingegneria delle storie – Target, genere, tipo

Sei seduto al tuo tavolo di lavoro e hai di fronte il grande pulsante rosso. Hai creato la tua trama e hai imparato a settare i valori di personaggi, soggetto e ambientazione. Ora vuoi capire come impostare le variabili di narrazione, ma devi avere ancora un po’ di pazienza. Prima di parlarti di struttura, voce e punto di vista, infatti, preferisco che tu capovolga il dispositivo e osservi gli interruttori dedicati alle istruzioni d’uscita: tipo di testo, target e genere.

L’uso del primo è molto intuitivo. Quando vuoi costruire una storia, gran parte delle fasi di progettazione sono identiche a prescindere dal mezzo scelto per la pubblicazione. Un romanzo è diverso da una sceneggiatura, ma il lavoro per la caratterizzazione dei personaggi, per la stesura del soggetto, o per la ricerca del punto di vista più efficace è lo stesso. Ogni tipologia di testo, tuttavia, ha degli elementi peculiari: le sceneggiature per la televisione devono tener conto delle interruzioni pubblicitarie, quelle per i fumetti devono assicurare più spazio ai dialoghi, un racconto non può garantire lo sviluppo di più personaggi, e un romanzo ha bisogno delle descrizioni per definire l’ambientazione. I tratti distintivi di ogni tipologia di testo condizionano la narrazione delle storie e di conseguenza influenzano la loro progettazione. La scelta del tipo di testo, quindi, non ha importanza prioritaria, ma rappresenta comunque una fase cruciale del lavoro, ed è consigliabile effettuarla prima possibile. Stabilita la forma che più si addice alla tua storia, devi solo spostare l’interruttore sull’opzione desiderata. Tutto molto semplice.

L’uso del primo è molto intuitivo. Quando vuoi costruire una storia, gran parte delle fasi di progettazione sono identiche a prescindere dal mezzo scelto per la pubblicazione. Un romanzo è diverso da una sceneggiatura, ma il lavoro per la caratterizzazione dei personaggi, per la stesura del soggetto, o per la ricerca del punto di vista più efficace è lo stesso. Ogni tipologia di testo, tuttavia, ha degli elementi peculiari: le sceneggiature per la televisione devono tener conto delle interruzioni pubblicitarie, quelle per i fumetti devono assicurare più spazio ai dialoghi, un racconto non può garantire lo sviluppo di più personaggi, e un romanzo ha bisogno delle descrizioni per definire l’ambientazione. I tratti distintivi di ogni tipologia di testo condizionano la narrazione delle storie e di conseguenza influenzano la loro progettazione. La scelta del tipo di testo, quindi, non ha importanza prioritaria, ma rappresenta comunque una fase cruciale del lavoro, ed è consigliabile effettuarla prima possibile. Stabilita la forma che più si addice alla tua storia, devi solo spostare l’interruttore sull’opzione desiderata. Tutto molto semplice.

La medesima semplicità non è estendibile alle altre due istruzioni di uscita, che hanno anzi bisogno di una premessa.

Quando progetti storie, devi sempre ricordati di rispondere a una domanda: perché lo sto facendo? Se è per divertimento, giusto per trascorrere un po’ di tempo, sei libero di scrivere quello che preferisci. In tutti gli altri casi, devi pensare a quale pubblico vuoi rivolgerti.

Questo concetto è molto controverso perché affermare di creare storie con l’idea di soddisfare una determinata fetta di lettori/spettatori trasforma, agli occhi di alcuni, l’arte dello scrivere in un mero esercizio commerciale. Io rispetto questa posizione, ma non la condivido. Adattarsi al pubblico è un comportamento naturale.

Immagina di tornare da un viaggio e di dover raccontare l’esperienza prima ai genitori e poi ai tuoi amici: pensi che la storia sarebbe la stessa? Io dico di no. Ci sono avventure che è meglio non descrivere ai primi, e vicende che non interesserebbero ai secondi. E anche se volessi raccontare a entrambi i gruppi la stessa sequenza di fatti, il modo in cui la narreresti sarebbe diverso. Come ho detto, è naturale.

Progettare storie è una passione solitaria. Sei tu, il tuo tavolo di lavoro, e il tuo grande pulsante rosso. Gli altri possono darti consigli, ma sono solo le tue mani a sporcarsi con il grasso degli ingranaggi. È così che va, ed è così che deve andare. Ma questo non implica l’isolamento. Le storie sono create per essere trasmesse, e le istruzioni d’uscita servono proprio a garantire la miglior condivisione. Analizziamo quindi le due restanti.

Progettare storie è una passione solitaria. Sei tu, il tuo tavolo di lavoro, e il tuo grande pulsante rosso. Gli altri possono darti consigli, ma sono solo le tue mani a sporcarsi con il grasso degli ingranaggi. È così che va, ed è così che deve andare. Ma questo non implica l’isolamento. Le storie sono create per essere trasmesse, e le istruzioni d’uscita servono proprio a garantire la miglior condivisione. Analizziamo quindi le due restanti.

I generi sono le categorie in cui vengono suddivisi romanzi, fumetti, film e serie tv, mentre il target è la sezione di pubblico a cui ti rivolgi. I due valori sono scollegati e lo rimangono fintanto che la tua storia è indipendente dal punto di vista commerciale. In altre parole, se vuoi scrivere un libro e distribuirlo gratis su Wattpad o auto-pubblicarlo nei negozi on-line, sei libero di impostare genere e target in maniera autonoma (o addirittura di non impostarli affatto, anche se non te lo consiglio), ma se decidi di interpellare case editrici o società di produzione, dovrai rispettare gli abbinamenti genere-target dettati dal mercato (come fantasy-ragazzi, sentimentali-donne etc. etc.), e di conseguenza i due valori da scegliere saranno connessi.

A prescindere dal loro possibile accoppiamento, è bene sottolineare che entrambi hanno la capacità di influenzare i parametri della trama e le variabili di narrazione, anche se il loro peso all’interno del progetto è molto diverso.

Ogni genere è caratterizzato da determinati stilemi che limitano la varietà di settaggi possibili. Il rispetto di questi tratti distintivi, tuttavia, non è obbligatorio e di conseguenza l’influenza del genere sulle altre impostazioni del grande pulsante rosso è determinata da una tua scelta. Per fare un esempio concreto: il lieto fine è una tradizione delle commedie romantiche, ma nessuno ti obbliga a scrivere una storia d’amore in cui esso sia presente. Puoi decidere di rispettare questa convenzione, oppure di romperla, tentando una strada più originale.

L’impostazione del target, invece, è molto più vincolante. Come ho detto in precedenza, il target è la sezione di pubblico a cui ti rivolgi, e può essere determinato dalla fascia d’età, dal sesso, dagli orientamenti politici o religiosi, dal livello culturale, e via dicendo. Un target generico facilita la diffusione della storia, mentre un target specifico ostacola la comprensione ai lettori/spettatori esterni a esso ma favorisce l’immedesimazione di quelli interni. Più il target è specifico, maggiori sono i limiti creativi imposti. Ti faccio due esempi per spiegare meglio questo punto:

L’impostazione del target, invece, è molto più vincolante. Come ho detto in precedenza, il target è la sezione di pubblico a cui ti rivolgi, e può essere determinato dalla fascia d’età, dal sesso, dagli orientamenti politici o religiosi, dal livello culturale, e via dicendo. Un target generico facilita la diffusione della storia, mentre un target specifico ostacola la comprensione ai lettori/spettatori esterni a esso ma favorisce l’immedesimazione di quelli interni. Più il target è specifico, maggiori sono i limiti creativi imposti. Ti faccio due esempi per spiegare meglio questo punto:

1) esempio generico: se decidi di scrivere una storia per bambini, devi usare un lessico semplice, trattare tematiche consone all’età, evitare la violenza gratuita, e via dicendo;

2) esempio personale: quando ho scritto Questo non è un romanzo fantasy, ho deciso, in accordo con l’editore, di rivolgermi alla comunità nerd (di cui sono membro). Ho quindi inserito nel testo riferimenti a film, libri, fumetti e serie tv cari a quel determinato pubblico, ho ricreato situazioni comuni agli amanti dei cosplay, e ho perfino usato il lessico da fangirl per caratterizzare meglio i dialoghi della co-protagonista. Tutto questo non avrebbe avuto senso con un target diverso, o più generico.

Attenzione quindi a quello che scegli, e ricordati di dare la priorità alle esigenze delle storie: alcune sono adatte a un pubblico vasto, mentre altre funzionano meglio se indirizzate verso una nicchia di lettori/spettatori.

Anche questo capitolo è terminato, e come al solito spero di esserti stato utile. La prossima volta inizieremo a parlare di narrazione, ma nel frattempo…

HopEnjoY

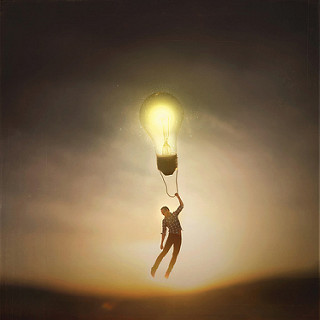

Foto di Joel Robison

L'articolo Ingegneria delle storie – Target, genere, tipo sembra essere il primo su Roberto Gerilli.

April 12, 2016

L’ingegneria delle storie – L’ambientazione

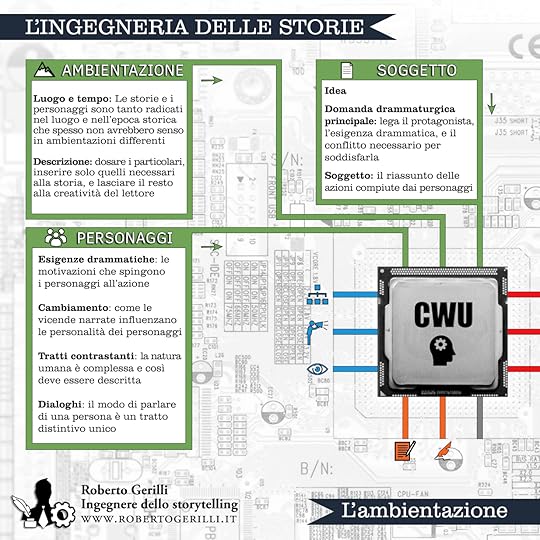

Come detto nell’introduzione di questo manuale, la trama è determinata dall’interazione contemporanea di tre parametri: personaggi, soggetto e ambientazione. L’importanza dei primi due è palese a qualsiasi lettore/spettatore, mentre il terzo viene spesso sottovalutato o, per meglio dire, viene considerato importante solo nelle storie di genere fantastico. È un errore che non devi commettere.

L’ambientazione determina il luogo e il tempo in cui si svolge l’azione. È la scenografia della tua storia, lo scenario in cui il tuo protagonista agisce e cambia. In romanzi, film o fumetti fantasy o di fantascienza, essa ha un ruolo primario, uguale o addirittura maggiore a quello del protagonista. Pensa a Panem, Gotham City o alla galassia lontana lontana di Star Wars: sono luoghi che plasmano i personaggi e li spingono (o costringono) all’azione. Il loro peso all’interno della narrazione è elevato ed evidente.

L’ambientazione determina il luogo e il tempo in cui si svolge l’azione. È la scenografia della tua storia, lo scenario in cui il tuo protagonista agisce e cambia. In romanzi, film o fumetti fantasy o di fantascienza, essa ha un ruolo primario, uguale o addirittura maggiore a quello del protagonista. Pensa a Panem, Gotham City o alla galassia lontana lontana di Star Wars: sono luoghi che plasmano i personaggi e li spingono (o costringono) all’azione. Il loro peso all’interno della narrazione è elevato ed evidente.

Nelle storie collocate in una quotidianità simile alla tua, il ruolo dell’ambientazione non è predominante, ma la sua rilevanza all’interno della struttura narrativa deve essere la stessa. Questo perché ogni persona reale è connessa al mondo in cui vive: io, tu, e tutti quelli che ci circondano siamo figli del nostro ambiente e della nostra epoca. È una verità che devi imprimerti nella memoria se vuoi progettare storie credibili.

Come dice Caren Gusson nel saggio Dove e quando: lo spazio e il tempo (contenuto all’interno del volume Lezioni di scrittura creativa curato dal Gotham Writers’ Workshop):

I personaggi delle vostre opere sono modellati dal mondo in cui vivono? Se potete togliere i personaggi dal loro mondo originale e farli cadere altrove senza che si notino grandi differenze, allora vuol dire che il tempo e il luogo non li hanno influenzati a dovere.

Data la sua importanza, per essere efficace l’ambientazione deve essere definita prima di iniziare a scrivere. Parlando di personaggi e soggetto ti ho detto che puoi scegliere la sequenza di lavoro che preferisci, schematizzando tutto con precisione o scoprendo di volta in volta le sfaccettature del protagonista e gli snodi narrativi. Con l’ultimo parametro della trama questa libertà non è possibile.

Data la sua importanza, per essere efficace l’ambientazione deve essere definita prima di iniziare a scrivere. Parlando di personaggi e soggetto ti ho detto che puoi scegliere la sequenza di lavoro che preferisci, schematizzando tutto con precisione o scoprendo di volta in volta le sfaccettature del protagonista e gli snodi narrativi. Con l’ultimo parametro della trama questa libertà non è possibile.

Le storie e i personaggi sono tanto radicati nel luogo e nell’epoca storica che spesso non avrebbero senso in ambientazioni differenti. Cambiare lo scenario in corso d’opera potrebbe costringerti a stravolgere tutto quello scritto fino al momento, e rinunciare al cambiamento per pigrizia potrebbe uccidere il tuo entusiasmo.

Scegli l’ambientazione con cura, e mentre valuti le alternative rifletti anche sul modo in cui puoi trasportare con te il lettore/spettatore. Quest’ultimo punto è fondamentale e dipende direttamente dal medium che sceglierai per trasmettere la tua storia. Se vuoi realizzare un film dovrai trovare le location adatte, se pensi a un fumetto dovrai cercare qualcuno capace di designare i fondali che desideri (o imparare a farlo in prima persona), e se hai in mente di scrivere un romanzo dovrai descrivere, descrivere e ancora descrivere.

Mi concentro sull’opzione romanzo perché è l’unica con cui ho lavorato, e parto dalle parole di Stephen King, tratte da On Writing:

La descrizione è quella parte del raccontare che offre al lettore una partecipazione sensoriale alla storia. Descrivere bene è una tecnica che si apprende, una delle ragioni principali per cui non potete avere successo senza aver letto molto e scritto molto. Non è solo una questione di come vedete; è anche una questione di quanto. Leggere vi aiuterà a rispondere al quanto e solo pagine e pagine di scrittura vi aiuteranno con il come. Si può imparare solo facendolo.

Descrivere bene è difficile, inutile illudersi del contrario. Devi visualizzare la scena e poi trasformarla in parole capaci di stimolare la fantasia. Quello che immagini tu non sarà mai uguale a quello che immagina il lettore, è un dato di fatto, per cui devi cercare di dosare i particolari, inserendo solo quelli necessari alla storia e lasciando il resto alla creatività dell’altro.

Descrivere bene è difficile, inutile illudersi del contrario. Devi visualizzare la scena e poi trasformarla in parole capaci di stimolare la fantasia. Quello che immagini tu non sarà mai uguale a quello che immagina il lettore, è un dato di fatto, per cui devi cercare di dosare i particolari, inserendo solo quelli necessari alla storia e lasciando il resto alla creatività dell’altro.

Usando ancora le parole di King, sempre tratte da On Writing:

Una descrizione labile lascia nel lettore una sensazione di disorientamento e miopia. Una descrizione massiccia lo seppellisce sotto una montagna di dettagli e immagini. Il trucco sta nel trovare un felice equilibrio. […] In molti casi quando un lettore posa un libro perché «è diventato noioso», è perché lo scrittore si è lasciato affascinare dalla propria capacità descrittiva e ha perso di vista la priorità, che è quella di continuare a far rotolare la palla.

Equilibrio è la parola cardine per trovare il valore ideale del parametro ambientazione. L’esercitazione e la lettura ti aiuteranno a scoprire quale settaggio funzioni meglio con il tuo stile, ma nel frattempo ci sono dei consigli pratici che spero possano esserti tanto utili quanto lo sono stati a me.

Coinvolgi i cinque sensi: descrivi l’odore e suoni dei luoghi, il sapore dei cibi, la consistenza degli oggetti, non ti limitare all’aspetto. L’atmosfera percepita in un luogo è molto più importante della sua planimetria.

Cerca la precisione: le descrizioni vaghe sono pigre e inutili. Concentrati sui dettagli fisici delle persone, usa le indicazioni stradali per collocare i tuoi luoghi, sii preciso con le specie di piante e fiori, con le razze degli animali, con le tonalità dei colori, con i modelli delle automobili, con le marche dei cellulari… e con tutto il resto. Ma ricordati di non eccedere, il primo comandamento è sempre quello dell’equilibrio.

Aiutati con l’esperienza diretta: cerca di descrivere luoghi, oggetti, persone, animali e piante che conosci, o quantomeno usa l’esperienza avuta con essi per ispirarti nella descrizione di qualcosa di nuovo o diverso.

Usa il linguaggio figurato: le figure retoriche possono donare al testo liricità e ironia, ma devi saperle usare correttamente. Devono essere poche, azzeccate, e soprattutto mai banali (evita cliché simili a capelli corvini, muto come un pesce, teso come una corda di violino, etc. etc).

Questo capitolo è stato più lungo degli altri, ma spero di esserti stato utile e di non averti annoiato. Immagino che tu ora abbia un’idea concreta dei parametri della trama, per cui ti invito a prendere il grande pulsante rosso, ad aprire il pannello di controllo a essi dedicato, e a esercitarti nella loro impostazione. Prova settaggi diversi, osserva come la variazione di un parametro influisce in quelle degli altri due, e divertiti a creare trame. Se ti va puoi parlamene nei commenti, oppure sulla mia pagina Fecebook, o su Wattpad.

Nel prossimo capitolo ti parlerò delle istruzioni di uscita, ma nel frattempo…

HopEnjoY

Foto di Joel Robison

———-

Bibliografia

Lezioni di scrittura creativa, del Gotham Writers’ Workshop – Dino Audino Editore, 2005

On Writing, di Stephen King – Sperling e Kupfer, 2001 – Frassinelli, 2015

L'articolo L’ingegneria delle storie – L’ambientazione sembra essere il primo su Roberto Gerilli.

March 31, 2016

L’ingegneria delle storie – Il soggetto

Hai creato un personaggio, e ora te lo trovi in piedi di fronte a te. Lo guardi. Aspetti che si muova, o che almeno batta le palpebre, ma invece se ne sta lì, immobile. Sei tentato di urlargli un michelangiolesco “Perché non parli?”, ma non servirebbe a nulla. La colpa della sua immobilità è soltanto tua. Finché non deciderai il soggetto della trama, lui rimarrà fermo. Per cui ti consiglio di sederti al tuo tavolo di lavoro, afferrare il grande pulsante rosso, e osservare di nuovo il pannello di controllo dedicato ai parametri della trama.

In fase di progettazione, il soggetto è un riassunto di una o due pagine che contiene tutte le azioni compiute dai personaggi durante l’arco narrativo. Non comprende la struttura della storia, né alcun tipo di indicazione sulla voce narrante o sul punto di vista. Solo azioni, in ordine cronologico, esposte in maniera sintetica, con particolare riguardo agli snodi narrativi essenziali. Il soggetto è un parametro fondamentale all’interno del progetto storia. Bisogna settarlo con molta cura, e per riuscirci al meglio devi partire dall’idea.

In fase di progettazione, il soggetto è un riassunto di una o due pagine che contiene tutte le azioni compiute dai personaggi durante l’arco narrativo. Non comprende la struttura della storia, né alcun tipo di indicazione sulla voce narrante o sul punto di vista. Solo azioni, in ordine cronologico, esposte in maniera sintetica, con particolare riguardo agli snodi narrativi essenziali. Il soggetto è un parametro fondamentale all’interno del progetto storia. Bisogna settarlo con molta cura, e per riuscirci al meglio devi partire dall’idea.

Usando una simbologia tradizionale (per non dire scontata), l’idea è una lampadina: illumina il mondo che ti circonda, e ti permette di osservarlo sotto una luce diversa. A volte è tanto potente da garantirti rivelazioni esistenziali, altre volte è solo un lumicino capace di creare ombre indistinte. Qualsiasi sia il suo voltaggio, tuttavia, non puoi comprare questa lampadina al supermercato, e nemmeno in ferramenta.

Puoi trovare idee affacciandoti dalla finestra, correndo in spiaggia, camminando nel bosco o giocando con la Playstation. Sono ovunque: si nascondono, e poi spuntano fuori all’improvviso. Afferrarle ti sembrerà complicato, ma è solo questione di pratica. Come dice Terry Brooks in A volte la magia funziona, basta lasciar correre la mente.

Dove prendo le idee? Soprattutto dalle domande che mi rivolgo e dalle risposte che mi do. Considerando le varie possibilità e chiedendomi dove possono portare. Lasciando correre la mente e poi esaminando con attenzione tutto ciò che incontro. Non è semplice riflessione, si tratta piuttosto di sognare a occhi aperti.

Trovata l’idea, devi inquadrare la Domanda Drammaturgica Principale. David Harris Ebenbach nel saggio Mettere a fuoco la trama (contenuto all’interno del volume Lezioni di scrittura creativa curato dal Gotham Writers’ Workshop) la definisce così:

Trovata l’idea, devi inquadrare la Domanda Drammaturgica Principale. David Harris Ebenbach nel saggio Mettere a fuoco la trama (contenuto all’interno del volume Lezioni di scrittura creativa curato dal Gotham Writers’ Workshop) la definisce così:

Questa domanda – spesso conosciuta come Domanda Drammaturgica Principale – è generalmente una domanda secca a cui si può rispondere sì o no, e che trova risposta solo alla fine della storia. Brian troverà un lavoro? Jamie e Anna andranno a vivere in appartamenti separati? […] La domanda è collegata all’intero universo narrativo, e scaturisce dalla relazione tra tre elementi: il protagonista, il suo obiettivo e l’ostacolo al raggiungimento dell’obiettivo.

Nell’articolo precedente ho parlato delle esigenze drammatiche dei personaggi, cioè delle motivazioni che li spingono all’azione e di conseguenza al cambiamento. L’azione giustifica la trasformazione del protagonista, e non esiste azione senza conflitto. L’esigenza drammatica deve scontrarsi con degli ostacoli, che possono essere esterni (un antagonista, una montagna da scalare, il fato avverso) o interiori (l’insicurezza, la paura, la depressione). I primi garantiscono adrenalina, i secondi profondità emozionale. Sono molto diversi ma non si escludono a vicenda, anzi capita spesso che siano presenti contemporaneamente: pensa a un soldato alle prese con dilemmi morali durante una guerra, o a una ragazza che deve vincere la timidezza per dimostrare il suo valore professionale al capo maschilista.

Connettendo lo sviluppo del protagonista con i conflitti da superare, la Domanda Drammaturgica Principale permette di delineare le azioni dei personaggi e di far emergere, quindi, il soggetto della storia. Quest’ultimo, come detto in apertura, deve evidenziare gli snodi narrativi della trama, ed è molto utile sia come materiale di presentazione del progetto, che come supporto in fase di scrittura.

A questo punto nasce il dilemma: sei costretto a decidere tutti i dettagli della trama prima di iniziare a scrivere? La risposta devi trovarla da solo. Ci sono autori che senza uno schema da seguire si sentono persi nella pagina bianca, e altri che percepiscono lo schema come una gabbia alla loro immaginazione. Prova, esercitati, sperimenta, e alla fine capirai quale sia il metodo a te più funzionale.

A questo punto nasce il dilemma: sei costretto a decidere tutti i dettagli della trama prima di iniziare a scrivere? La risposta devi trovarla da solo. Ci sono autori che senza uno schema da seguire si sentono persi nella pagina bianca, e altri che percepiscono lo schema come una gabbia alla loro immaginazione. Prova, esercitati, sperimenta, e alla fine capirai quale sia il metodo a te più funzionale.

Ora che hai un quadro più preciso delle variabili che influenzano il settaggio del parametro soggetto, rimane da affrontare un ultimo quesito: di cosa devi parlare nelle tue storie? Il comandamento scolpito nella pietra dal dio dei corsi di scrittura creativa è: scrivi ciò che sai. Monito rispettabile, ma solo se preso nella sua accezione più ampia, e cioè scrivi ciò che ti appassiona. Se ti discosti dall’ambito del tuo lavoro o da quello del tuo percorso di studi, dovrai fare ricerche, leggere saggi, intervistare qualche esperto. Ci vorrà tempo, costanza, magari anche soldi, e sarà faticoso. Ma se sarai spinto dalla passione verso quell’argomento, tutto questo lavoro di preparazione sarà soprattutto entusiasmante.

Per cui, come scrive Stephen King su On Writing:

Scrivete quello che vi piace, quindi infondetegli un’anima e rendetelo inimitabile aggiungendovi la vostra personale conoscenza di vita, amicizia, rapporti umani, sesso e lavoro. Specialmente lavoro. Alla gente piace leggere di lavoro. Dio solo sa perché, ma è così.

Ho cercato di riassumere tutto quello che so sulla costruzione del soggetto, e spero sia stato utile. Come di consueto ti invito a lasciare la tua testimonianza nei commenti qui sotto, su Wattpad, o sulla mia pagina Facebook: tu dove trovi queste benedette lampadine?

Nel prossimo articolo parleremo dell’ambientazione, ma nel frattempo…

HopEnjoY

Foto di Joel Robison

———-

Bibliografia

A volte la magia funziona, di Terry Brooks – Mondadori, 2003

Lezioni di scrittura creativa, del Gotham Writers’ Workshop – Dino Audino Editore, 2005

On Writing, di Stephen King – Sperling e Kupfer, 2001 – Frassinelli, 2015

L'articolo L’ingegneria delle storie – Il soggetto sembra essere il primo su Roberto Gerilli.

March 23, 2016

L’ingegneria delle storie – I personaggi

Sei un aspirante ingegnere dello storytelling, hai letto l’introduzione de L’ingegneria delle storie. Piccolo manuale tecnico, e hai capito come funziona il grande pulsante rosso. Ora vuoi iniziare a progettare la tua storia e ti chiedi: quale è il primo step? Quello che preferisci. Puoi cominciare decidendo il genere, oppure il punto di vista del narratore, o magari il target di pubblico a cui vuoi rivolgerti. Io di solito comincio dai personaggi, ed è di loro che ti parlerò in questo articolo.

I personaggi sono l’elemento più importante delle storie. Hanno il compito di portare avanti la trama e di creare un legame con il lettore/spettatore. Sono loro che agiscono, sono loro che suscitano simpatia e antipatia, sono loro che rimangono impressi nella memoria. I protagonisti ben caratterizzati hanno la forza di rendere unica anche la storia più semplice, mentre quelli banali possono affossare anche l’intreccio meglio orchestrato.

I personaggi sono l’elemento più importante delle storie. Hanno il compito di portare avanti la trama e di creare un legame con il lettore/spettatore. Sono loro che agiscono, sono loro che suscitano simpatia e antipatia, sono loro che rimangono impressi nella memoria. I protagonisti ben caratterizzati hanno la forza di rendere unica anche la storia più semplice, mentre quelli banali possono affossare anche l’intreccio meglio orchestrato.

La domanda fondamentale è: cosa rende credibile un personaggio? Secondo Syd Field, autore de La sceneggiatura. Il film sulla carta (volume di cui ti consiglio la lettura), la risposta va trovata in questi quattro elementi: le esigenze drammatiche, il punto di vista, il cambiamento e l’atteggiamento.

Esigenze drammatiche: quello che il personaggio vuole guadagnare, vincere, avere o conquistate nel corso della vicenda.

Punto di vista: il modo in cui il personaggio vede il mondo. Un buon personaggio esprimerà sempre un punto di vista determinato.

Cambiamento: il vostro personaggio subisce una trasformazione nel corso della vicenda? In questo caso, che tipo di trasformazione?

Atteggiamento: conoscere l’atteggiamento del vostro personaggio vi permette di dargli spessore. Può essere positivo o negativo, subordinato o autoritario, critico o ingenuo.

Punto di vista e atteggiamento sono concetti semplici da capire, mentre gli altri due meritano un approfondimento. Le esigenze drammatiche rappresentano le motivazioni che spingono il personaggio all’azione: devono essere coerenti con il suo carattere, e forti in maniera direttamente proporzionale alla distanza tra la sua routine quotidiana e la storia di cui diviene protagonista (in altre parole, un’impiegata di banca non può decidere di diventare trapezista solo perché vede un manifesto del circo, così come un aspirante scrittore non può trasformarsi in uno killer a pagamento solo perché vuole fare delle ricerche per il suo thriller).

March 17, 2016

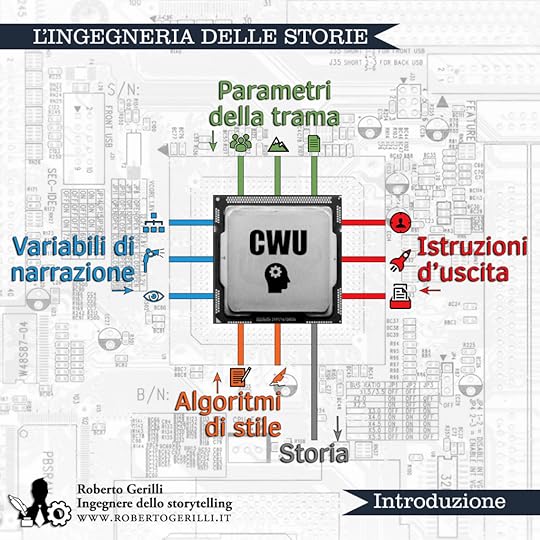

L’ingegneria delle storie – Introduzione

Quali sono le storie migliori? Quelle che funzionano. E a chi vi rivolgete quando dovete far funzionare qualcosa? All’amico ingegnere, ovviamente. Per cui eccomi qui. Sono Roberto Gerilli, ingegnere specializzato nel progettare e collaudare storie. Non sono un genio del settore, ma ho passato molto tempo sul banco di lavoro e ho accumulato una discreta esperienza. È con piacere quindi che vi presento L’ingegneria delle storie. Piccolo manuale tecnico, una serie di articoli in cui condividerò con voi tutto quello che ho imparato.

Ognuno di noi sa creare storie. Impariamo a farlo durante la prima infanzia, e continuiamo per tutta la vita. Ogni volta che raccontiamo quanto accaduto durante la giornata, ogni volta che scriviamo su WhatsApp il resoconto delle nostre serate, ogni volta che inventiamo scuse per il ritardo. Sono tutte storie, ma non tutte funzionano… come le proverbiali bugie dalle gambe corte. Il motivo è uno e uno soltanto: progettare storie è complicato.

Immaginatevi un dispositivo formato da un grande pulsante rosso collegato a una scatola di metallo. Schiacciate il pulsante e la scatola stampa una storia. Semplice. Se dobbiamo intrattenere un amico, o convincere un professore a darci più tempo per la consegna di una tesina, non serve altro. Un click, una storia. Ma se vogliamo progettare romanzi o sceneggiature per film e fumetti, dobbiamo osservare meglio questo congegno.

Immaginatevi un dispositivo formato da un grande pulsante rosso collegato a una scatola di metallo. Schiacciate il pulsante e la scatola stampa una storia. Semplice. Se dobbiamo intrattenere un amico, o convincere un professore a darci più tempo per la consegna di una tesina, non serve altro. Un click, una storia. Ma se vogliamo progettare romanzi o sceneggiature per film e fumetti, dobbiamo osservare meglio questo congegno.

Iniziamo con una panoramica esterna. Il grande pulsante rosso è solo un grande pulsante rosso: è lucido, invitante, e non nasconde sorprese. Nella scatola sottostante, invece, ci sono tre pannelli di controllo. Sul lato sinistro abbiamo le levette che permettono di impostare i parametri della trama: personaggi, ambientazione e soggetto. Dalla parte opposta, sulla sinistra, abbiamo i comandi dedicati alla variabili di narrazione: struttura, voce e punto di vista. Capovolgendo il dispositivo, infine, troviamo gli interruttori per settare le istruzioni d’uscita: target, genere e tipo di testo.

Tutte le levette, i comandi e gli interruttori sono collegati con la CWU (Central Writing Unit), un processore interno dotato di un’intelligenza artificiale che analizza tutti i valori impostati in entrata, e li elabora attraverso algoritmi di stile per ottenere in uscita la storia voluta.

Dopo questa attenta osservazione il dispositivo non appare più molto semplice, dico bene? Eppure è così che si progetta una storia. Dobbiamo settare tutte le variabili (secondo il nostro desiderio o secondo le esigenze di editori/produttori) e poi cercare di bilanciarle e di elaborarle con il nostro stile (sviluppato dall’esercizio e dalle influenze esterne). Tutto molto complicato, lo ribadisco.

C’è però un lato positivo. Così come grazie alla lettura del libretto delle istruzioni e alla pratica, riusciamo a usare ogni tipo di device, allo stesso modo leggendo molto (saggi sulla scrittura ma soprattutto romanzi, romanzi e ancora romanzi) ed esercitandoci con dedizione, impegno e pazienza, possiamo riuscire a progettare una storia che funzioni. Probabilmente non diventeremo mai ricchi, famosi e talentuosi come Stephen King, Chuck Palahniuk, J.K. Rowling o Quentin Tarantino, ma vi assicuro che vedere gli ingranaggi della propria storia muoversi in armonia è una soddisfazione grandissima.

Io ci sono riuscito, e devo molto a tutti coloro che negli anni mi hanno dedicato un po’ del loro tempo per regalarmi consigli preziosi. Ho deciso quindi di fare altrettanto. Voglio specificare, tuttavia, che L’ingegneria delle storie. Piccolo manuale tecnico non è scritto con l’intenzione di insegnarvi a scrivere, per quello dovete rivolgervi a gente molto più preparata di me. Il mio unico scopo è quello di condividere tutti quello che ho imparato sul grande pulsante rosso. Non è molto, ma può esservi utile.

HopEnjoY

L'articolo L’ingegneria delle storie – Introduzione sembra essere il primo su Roberto Gerilli.

January 20, 2016

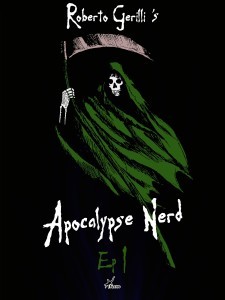

Apocalypse Nerd

Avete sentito parlare di Apocalypse Nerd ma non avete capito cos’è? Non lo avete mai sentito nominare ma siete curiosi di scoprirne i dettagli? Non ve ne frega niente ma state cazzeggiando e siete capitati per caso su questa pagina? Qualsiasi sia la ragione per cui state leggendo questo articolo, è con orgoglio che vi presento Apocalypse Nerd, il mio primo romanzo a puntate.

Iniziamo con un’introduzione seria. Apocalypse Nerd è un romanzo diviso in quattro episodi che verranno pubblicati in e-book a scadenza mensile da Plesio Editore. Il primo episodio, intitolato inaspettatamente Apocalypse Nerd – Ep 1, è disponibile a partire dallo scorso 13 gennaio e (attenzione perché questa è una notizia sconvolgente) è scaricabile gratuitamente in tutti gli store online (sì, anche su Amazon).

Iniziamo con un’introduzione seria. Apocalypse Nerd è un romanzo diviso in quattro episodi che verranno pubblicati in e-book a scadenza mensile da Plesio Editore. Il primo episodio, intitolato inaspettatamente Apocalypse Nerd – Ep 1, è disponibile a partire dallo scorso 13 gennaio e (attenzione perché questa è una notizia sconvolgente) è scaricabile gratuitamente in tutti gli store online (sì, anche su Amazon).

Finiti i convenevoli, andiamo più nel dettaglio.

L’idea del romanzo a puntate è nata nella tana del Plesiosauro: “Hai un romanzo nel cassetto che potrebbe essere diviso in episodi?” Avrei dovuto rispondere di no, perché il mio cassetto era più vuoto dello stomaco di un vegetariano in una steakhouse, ma la struttura particolare del progetto mi ha affascinato. “Chissà”, mi sono detto, “magari la mia mania ossessiva compulsiva per le serie tv può rivelarsi utile”. Per cui mi sono messo a scrivere.

È nato così Apocalypse Nerd, un romanzo ispirato agli anime, ai fumetti americani (soprattutto Marvel), a Kill Bill e a Lost. Ogni episodio è diviso in sei capitoli, raccontati in terza persona da un narratore che meriterebbe una candidatura al premio di Voce fuori campo più pazza di sempre (io di sicuro voterei per lui). Ci sono citazioni tratte da film, riferimenti a tutto quello che mi ha ispirato… e c’è anche un gatto.

Potrei dirvi di più, raccontarvi a grandi linee la trama e sottolineare quelli che considero i particolari più interessanti del progetto, ma visto che il primo episodio è breve e soprattutto gratis… perché non lo leggete e vi fate un’idea voi stessi? Potreste farmi sapere cosa ne pensate, dirmi quale è il vostro personaggio preferito, e magari cosa vi aspettate dalle prossime puntate. Anche perché… venite più vicini, vi devo confidare una cosa: sto scrivendo gli ultimi due episodi proprio in questi giorni e quindi le vostre opinioni potrebbero addirittura influenzare il finale della storia. Non capita spesso, giusto?

Buona lettura e buon apocalisse!

#ApocalisseNerd

L'articolo Apocalypse Nerd sembra essere il primo su Questo non è un romanzo fantasy.

November 24, 2015

Jessica Jones – Melissa Rosenberg

Caro Lettore, interrompo il silenzio indaffarato degli ultimi tempi per parlati di Jessica Jones, serie tv ispirata all’omonima supereroina Marvel e sviluppata da Melissa Rosenberg per Netflix. Il serial è collocato all’interno del Marvel Cinematic Universe ed è la seconda parte del progetto The Defenders.

Dopo il primo erede dato alla luce dal matrimonio Marvel-Netflix (Daredevil, un gioiello del piccolo schermo), attendevo con ansia questo secondogenito. Il 20 novembre è stato il gran giorno: i tredici episodi sono stati resi disponibili in lingua originale su Netflix e (grazie all’encomiabile lavoro di Italian Subs Addicted) ho iniziato subito a divorarli.

Jessica Jones è una serie di grande qualità che mantiene l’atmosfera noir di Daredevil ma la sviluppa con tematiche molto differenti. Lo show è infatti il primo dell’ormai corposo MCU ad avere come protagonista una donna e questa unicità è stata sfruttata da Melissa Rosenberg per affrontare argomenti nuovi e, purtroppo, molto reali.

Jessica Jones è una serie di grande qualità che mantiene l’atmosfera noir di Daredevil ma la sviluppa con tematiche molto differenti. Lo show è infatti il primo dell’ormai corposo MCU ad avere come protagonista una donna e questa unicità è stata sfruttata da Melissa Rosenberg per affrontare argomenti nuovi e, purtroppo, molto reali.

La protagonista (Krysten Ritter) è dotata di una forza sovraumana e deve affrontare un nemico (David Tennant) capace di controllare la mente delle persone, ma nonostante questi aspetti fumettistici la trama è tutt’altro che “fantastica”. Il villain di turno, Kilgrave (anche conosciuto come Uomo Porpora), non vuole conquistare il mondo, né assoggettare la razza umana. Kilgrave vuole Jessica Jones. Ne è ossessionato. È di questo che parla il serial: ossessione, stalking, persecuzione e violenza sulle donne. Ed eroismo. Ma del tipo quotidiano, quello di cui ogni donna è capace quando è costretta a fronteggiare maniaci di vario genere. In Jessica Jones il fantasy è solo di contorno.

Dopo Ant-Man (film di cui vi ho parlato QUI), la Marvel continua nell’opera di rinnovamento delle sue storie e porta sullo schermo una formula già ben collaudata sulla carta: usare i supereroi per parlare di problemi e crimini reali. Fatti che potrebbero essere letti nella pagine di cronaca o che gli spettatori/lettori potrebbero (ma speriamo di no) dover affrontare nella loro vita. E la trasposizione della formula funziona.

Da un punto di vista tecnico, la qualità della serie è ottima. Regia e fotografia sono più convenzionali rispetto quelle di Daredevil, mentre la bravura degli interpreti spicca per eccellenza. Krysten Ritter (indimenticabile Jane di Breaking Bad) riesce a trasmettere tutto lo spettro di emozioni che una vittima di persecuzione deve affrontare ma al contempo garantisce la fisicità e l’atteggiamento di una supereroina dei fumetti. Dall’altra parte del campo di battaglia, David Tennat (il mio Dottore preferito) è un cattivo straordinario, capace di essere tanto carismatico quanto odioso. Vincent D’Onofrio in Daredevil è stato un villain magistrale, ma Tennant riesce nel difficile compito di superarlo, rimanendo radicato nella memoria dello spettatore come uno dei peggiori cattivi di sempre (secondo solo a Dolores Umbridge, probabilmente).

Da un punto di vista tecnico, la qualità della serie è ottima. Regia e fotografia sono più convenzionali rispetto quelle di Daredevil, mentre la bravura degli interpreti spicca per eccellenza. Krysten Ritter (indimenticabile Jane di Breaking Bad) riesce a trasmettere tutto lo spettro di emozioni che una vittima di persecuzione deve affrontare ma al contempo garantisce la fisicità e l’atteggiamento di una supereroina dei fumetti. Dall’altra parte del campo di battaglia, David Tennat (il mio Dottore preferito) è un cattivo straordinario, capace di essere tanto carismatico quanto odioso. Vincent D’Onofrio in Daredevil è stato un villain magistrale, ma Tennant riesce nel difficile compito di superarlo, rimanendo radicato nella memoria dello spettatore come uno dei peggiori cattivi di sempre (secondo solo a Dolores Umbridge, probabilmente).

Come detto in apertura, Jessica Jones e Daredevil fanno parte di un progetto televisivo targato Marvel che ricalca quello cinematografico degli Avengers. I prossimi eroi ad avere una loro serie tv saranno Luke Cage (che compare anche in Jessica Jones, interpretato da Mike Colter) e Iron Fist (anche se la produzione di questo capitolo sembra avere qualche difficoltà), per poi unirsi tutti e quattro in The Defenders. Il progetto cinematografico e quello televisivo sono per il momento paralleli (gli attori dei film non compaiono nelle serie e viceversa) ma fanno entrambi parte del Marvel Cinematic Universe, tanto che, oltre ad alcuni riferimenti indiretti alle storie già narrate sul grande schermo, molti indizi disseminati negli episodi di Jessica Jones indicano la strada verso gli avvenimenti che saranno narrati in Captain America: Civil War.

Ora, Caro Lettore, la domanda è: dopo aver letto tutto questo riuscirai a non guardare Jessica Jones?

HopEnjoY

L'articolo Jessica Jones – Melissa Rosenberg sembra essere il primo su Questo non è un romanzo fantasy.

September 25, 2015

Player one – Ernest Cline

Ho scritto un libro sui nerd e per i nerd ma non conoscevo (mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa) Player one, romanzo d’esordio dello sceneggiatore Ernest Cline. Ho colmato la lacuna grazie al consiglio di Alessio Banini e ora ti spiego perché anche tu, caro Lettore Nerd, dovresti leggere questo libro (se non lo hai già fatto).

Player one è ambientato nel 2045, un futuro in cui la crisi energetica e la sovrappopolazione hanno portato la società umana al collasso. Gran parte delle persone vive nell’indigenza e l’unico svago a loro disposizione è OASIS un universo virtuale immersivo (e gratuito) in cui l’utente si trasforma nel proprio avatar. Tutto molto cyberpunk.

Player one è ambientato nel 2045, un futuro in cui la crisi energetica e la sovrappopolazione hanno portato la società umana al collasso. Gran parte delle persone vive nell’indigenza e l’unico svago a loro disposizione è OASIS un universo virtuale immersivo (e gratuito) in cui l’utente si trasforma nel proprio avatar. Tutto molto cyberpunk.

Quando il creatore di OASIS (il programmatore James Halliday) muore, il testamento rivela che tutto il suo patrimonio è stato lasciato alla prima persona che riuscirà a completare una speciale caccia al tesoro, fatta di indovinelli e giochi di intelligenza disseminati per tutto l’universo virtuale. La notizia spinge milioni di persone a tentare la fortuna, generando una mania retrò verso l’epoca che ha influenzato maggiormente la vita del creatore di OASIS: gli anni ’80.

Tra i partecipanti alla caccia al tesoro c’è anche Wade Owen Watts, un diciottenne nerd sovrappeso, cresciuto nel mito di Halliday e appassionato di videogames, giochi di ruolo e di tutta la cultura degli anni ‘80. Per riuscire nel suo intento, Wade dovrà fronteggiare la concorrenza degli altri utenti e soprattutto dovrà combattere contro la IOI, una potente multinazionale pronta a tutto pur di vincere la sfida.

Player one (pubblicato nel 2011 in Italia dalla ISBN Edizioni) è un romanzo che celebra gli anni ’80 in tutte le maniere possibili e immaginabili: dalle citazioni alla cultura pop, ai riferimenti agli usi e costumi della società del tempo. L’ambientazione stessa, un futuro distopico in cui le persone tramite guanti e occhialini possono immergersi in un universo virtuale, è la summa del tipo di fantascienza in voga in quegli anni. Per non parlare dei protagonisti, che ammiccano ai ragazzi temerari e incoscienti di pellicole come Wargames ed Explorers.

Un perfetto libro per nerd, quindi, che pecca però dal punto di vista narrativo. Cline (già sceneggiatore di Fanboy, piccola perla del cinema nerdesco) ha tentato di rendere il suo romanzo accessibile anche ai lettori non nerd, ma le continue spiegazioni dei riferimenti o delle citazioni spezzano il ritmo della storia e diventano presto stucchevoli. Problema simile anche per l’ambientazione: presentata con continui infodump che mostrano (e dimostrano) il lavoro svolto dall’autore, ma non arricchiscono né la narrazione né lo svolgersi dei fatti, si trasforma così da punto di forza a ingombro.

Nonostante le pecche narrative, devo comunque sottolineare che Player one è un romanzo che tutti i nerd dovrebbero leggere, magari prima dell’uscita della trasposizione cinematografica che proprio quest’anno la Warner Bros ha affidato a Steven Spielberg.

HopEnjoY

L'articolo Player one – Ernest Cline sembra essere il primo su Questo non è un romanzo fantasy.

August 13, 2015

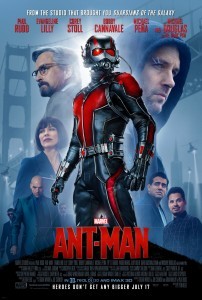

Ant-Man

A partire da ieri, 12 agosto, il Marvel Cinematic Universe si è arricchito di un nuovo eroe: Ant-Man. Può rimpicciolirsi e comunicare con le formiche, ma non è per questo (o almeno non solo) che è l’eroe più diverso tra quelli che la Casa delle Idee ha portato sul grande schermo. Ma andiamo con ordine.

Ant-Man è un film diretto da Peyton Reed e all’interno del MCU si colloca alla fine della cosiddetta Fase Due. Il protagonista è Paul Rudd che interpreta Scott Lang, un ladro gentiluomo che viene scelto dal geniale Hank Pym (Michael Douglas) per proteggere la tecnologia delle particelle Pym, capaci di rimpicciolire oggetti e persone. La protezione richiesta, tuttavia, non è convenzionale: Scott deve infatti rubare la formula dalle mani di Darren Cross (Corey Stoll), che è riuscito a estromettere Pym dalle Pym Technologies e vuole vendere i progetti della nuova tecnologia all’esercito. Ad aiutare Scott c’è Hope van Dyne (Evangeline Lilly), figlia di Pym e della compianta Janet van Dyne (meglio conosciuta come Wasp).

Ant-Man è un film diretto da Peyton Reed e all’interno del MCU si colloca alla fine della cosiddetta Fase Due. Il protagonista è Paul Rudd che interpreta Scott Lang, un ladro gentiluomo che viene scelto dal geniale Hank Pym (Michael Douglas) per proteggere la tecnologia delle particelle Pym, capaci di rimpicciolire oggetti e persone. La protezione richiesta, tuttavia, non è convenzionale: Scott deve infatti rubare la formula dalle mani di Darren Cross (Corey Stoll), che è riuscito a estromettere Pym dalle Pym Technologies e vuole vendere i progetti della nuova tecnologia all’esercito. Ad aiutare Scott c’è Hope van Dyne (Evangeline Lilly), figlia di Pym e della compianta Janet van Dyne (meglio conosciuta come Wasp).

Niente eroi super muscolosi che devono salvare il mondo (o i loro reami), dunque, quanto piuttosto un semplice uomo che deve commettere un (non tanto) semplice furto. Un uomo che ha bisogno di una seconda occasione per dimostrare alla figlioletta di essere l’eroe che lei già crede che sia. E proprio il tema del rapporto padre/figlia è il perno centrale attorno a cui ruota Ant-Man, sviluppato anche attraverso la storia di Hank Pym, che a causa della morte della moglie si è allontanato sempre di più dalla figlia Hope. Un tema nuovo per la Marvel, che approfondisce così un altro aspetto dell’essere eroe.

La centralità e l’evidente importanza di questo tema all’interno della sceneggiatura, toglie però spazio alle spiegazioni sul reale funzionamento delle particelle Pym (molto approssimative) e, soprattutto, allo sviluppo del villain di turno, che sembra solo una macchietta arrivista senza il minimo carisma (come purtroppo gran parte dei cattivi fino ad ora presentati dalla Marvel sul grande schermo).

Passando ai dettagli più nerd, lo stravolgimento della storia di Hank Pym e Janet van Dyne può far storcere il naso agli appassionati di fumetti, ma analizzando il grande schema del MCU penso che i cambiamenti apportati e la conseguente collocazione di questa storia all’interno dell’universo narrativo siano molto convincenti. Divertenti gli indizi ai prossimi film (un uomo che fluttua, uno che rimbalza e un arrampicamuri … chi saranno i primi due?) e anche quelli riferiti a un possibile sequel (conoscendo le storie dei fumetti sono facili da interpretare). Ottimo l’esordio di Paul Rudd nelle vesti del supereroe, sarà divertente vederlo alle prese con gli altri Avengers.

Come avrete capito, Ant-Man non è perfetto, ma è comunque un film ben riuscito, che rappresenta una piacevole variazione rispetto al canovaccio “eroe che deve salvare il mondo”. Una commedia per tutta la famiglia che consegna al MCU un nuovo promettente eroe.

L'articolo Ant-Man sembra essere il primo su Questo non è un romanzo fantasy.