Roberto Gerilli's Blog

October 5, 2019

Vietato leggere all’inferno

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras ut nisl ac nibh consectetur condimentum eu sit amet purus. Mauris mi tellus, efficitur id libero venenatis, sodales gravida nunc. Sed mollis et turpis ut accumsan. Donec sollicitudin risus at lectus dictum tristique. Curabitur aliquet auctor arcu sit amet posuere. Nunc pharetra nibh leo, vel fringilla sapien laoreet id. Proin vitae porttitor mi. Quisque in urna et tellus interdum pretium. Phasellus placerat arcu ac libero feugiat bibendum.

Vestibulum rhoncus lorem sed consectetur fringilla. Aenean tristique sagittis lacus, eu elementum est facilisis a. Cras ut leo pellentesque, ultrices odio a, lacinia libero. Ut quis ligula dui. Nam quis erat tempus, consectetur dolor eget, laoreet libero. Curabitur blandit dignissim neque et efficitur. Donec in purus turpis. Aenean egestas molestie lacinia. Morbi auctor scelerisque eros at facilisis. Praesent sit amet varius nulla, nec faucibus nunc. Maecenas tellus nisl, vulputate et odio nec, volutpat vulputate tortor. Donec vitae velit massa. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Aenean vehicula commodo sodales.

L'articolo Vietato leggere all’inferno proviene da .

Apocalypse Nerd

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras ut nisl ac nibh consectetur condimentum eu sit amet purus. Mauris mi tellus, efficitur id libero venenatis, sodales gravida nunc. Sed mollis et turpis ut accumsan. Donec sollicitudin risus at lectus dictum tristique. Curabitur aliquet auctor arcu sit amet posuere. Nunc pharetra nibh leo, vel fringilla sapien laoreet id. Proin vitae porttitor mi. Quisque in urna et tellus interdum pretium. Phasellus placerat arcu ac libero feugiat bibendum.

Vestibulum rhoncus lorem sed consectetur fringilla. Aenean tristique sagittis lacus, eu elementum est facilisis a. Cras ut leo pellentesque, ultrices odio a, lacinia libero. Ut quis ligula dui. Nam quis erat tempus, consectetur dolor eget, laoreet libero. Curabitur blandit dignissim neque et efficitur. Donec in purus turpis. Aenean egestas molestie lacinia. Morbi auctor scelerisque eros at facilisis. Praesent sit amet varius nulla, nec faucibus nunc. Maecenas tellus nisl, vulputate et odio nec, volutpat vulputate tortor. Donec vitae velit massa. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Aenean vehicula commodo sodales.

L'articolo Apocalypse Nerd proviene da .

Questo non ? un romanzo fantasy

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras ut nisl ac nibh consectetur condimentum eu sit amet purus. Mauris mi tellus, efficitur id libero venenatis, sodales gravida nunc. Sed mollis et turpis ut accumsan. Donec sollicitudin risus at lectus dictum tristique. Curabitur aliquet auctor arcu sit amet posuere. Nunc pharetra nibh leo, vel fringilla sapien laoreet id. Proin vitae porttitor mi. Quisque in urna et tellus interdum pretium. Phasellus placerat arcu ac libero feugiat bibendum.

Vestibulum rhoncus lorem sed consectetur fringilla. Aenean tristique sagittis lacus, eu elementum est facilisis a. Cras ut leo pellentesque, ultrices odio a, lacinia libero. Ut quis ligula dui. Nam quis erat tempus, consectetur dolor eget, laoreet libero. Curabitur blandit dignissim neque et efficitur. Donec in purus turpis. Aenean egestas molestie lacinia. Morbi auctor scelerisque eros at facilisis. Praesent sit amet varius nulla, nec faucibus nunc. Maecenas tellus nisl, vulputate et odio nec, volutpat vulputate tortor. Donec vitae velit massa. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Aenean vehicula commodo sodales.

L'articolo Questo non ? un romanzo fantasy proviene da .

Citt? senza eroi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras ut nisl ac nibh consectetur condimentum eu sit amet purus. Mauris mi tellus, efficitur id libero venenatis, sodales gravida nunc. Sed mollis et turpis ut accumsan. Donec sollicitudin risus at lectus dictum tristique. Curabitur aliquet auctor arcu sit amet posuere. Nunc pharetra nibh leo, vel fringilla sapien laoreet id. Proin vitae porttitor mi. Quisque in urna et tellus interdum pretium. Phasellus placerat arcu ac libero feugiat bibendum.

Vestibulum rhoncus lorem sed consectetur fringilla. Aenean tristique sagittis lacus, eu elementum est facilisis a. Cras ut leo pellentesque, ultrices odio a, lacinia libero. Ut quis ligula dui. Nam quis erat tempus, consectetur dolor eget, laoreet libero. Curabitur blandit dignissim neque et efficitur. Donec in purus turpis. Aenean egestas molestie lacinia. Morbi auctor scelerisque eros at facilisis. Praesent sit amet varius nulla, nec faucibus nunc. Maecenas tellus nisl, vulputate et odio nec, volutpat vulputate tortor. Donec vitae velit massa. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Aenean vehicula commodo sodales.

L'articolo Citt? senza eroi proviene da .

September 28, 2016

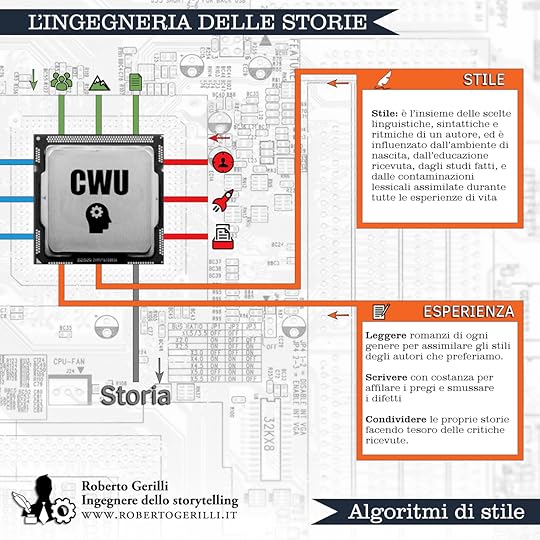

L’ingegneria delle storie – Algoritmi di stile

L’ultimo pannello di controllo del grande pulsante rosso è quello dedicato agli algoritmi di stile, cioè a quei procedimenti che permettono di rielaborare la storia secondo i parametri personali dello scrittore. Data la natura soggettiva, la programmazione degli algoritmi non può essere schematizzata in maniera rigorosa, ma deve invece essere sviluppata attraverso l’esercizio e l’esperienza.

Iniziamo dalla definizione: che cos’è lo stile? Secondo le appendici presenti in Elementi di stile nella scrittura (William Strunk Jr, Dino Audino Editore),

Iniziamo dalla definizione: che cos’è lo stile? Secondo le appendici presenti in Elementi di stile nella scrittura (William Strunk Jr, Dino Audino Editore),

“lo stile è l’insieme delle caratteristiche, o meglio delle scelte – consce e inconsce – linguistiche, sintattiche e ritmiche di uno scrittore: ma è anche qualcosa di più, che si nutre in varia misura del carattere dello scrittore, del suo modo di pensare, del suo atteggiamento nei confronti della vita e del mondo, della sua inclinazione del momento, ed è presente in sottofondo in tutte le sue opere”.

Tutto chiaro? Immagino di no. Perché la definizione è calzante ma poco pratica, non adatta al pragmatismo di un ingegnere dello storytelling. Proviamo allora a porci una domanda più precisa: dove puoi trovare il tuo stile? Beh, in realtà ne hai già uno, anche se è difficile comprendere quale sia. Più facile notare gli stili di chi ti sta attorno. Per cui scegli un amico o un amica e ascolta il suo modo di parlare, di raccontarti quello che ha combinato il giorno prima. La sua voce ha un ritmo particolare, le sue frasi sono formate da costrutti verbali ricorrenti, ci sono intercalari tipici, ed espressioni che rendono unico il suo stile. Per te è lo stesso.

Il tuo stile verbale è influenzato dall’ambiente di nascita, dalla educazione ricevuta, dagli studi fatti, e dalle contaminazioni lessicali assimilate durante tutte le esperienze di vita. Il tuo stile è unico come un’impronta digitale, e se riuscirai semplicemente a trasportarlo su carta avrai già ottenuto un ottimo risultato. Però non è semplice, e spesso il risultato non è adatto alla storia che vuoi progettare. Puoi usarlo come punto di partenza, ma potresti avere la necessità di trovarne un altro, e l’unico modo per riuscirci è leggere.

Per farti capire l’importanza della lettura ho scelto un brano di Stephen King, tratto da On Writing.

Per farti capire l’importanza della lettura ho scelto un brano di Stephen King, tratto da On Writing.

“Leggiamo per assaggiare la mediocrità e sentirci una schifezza; è un’esperienza che ci aiuta a riconoscere l’orrore quando comincia ad affiorare nel nostro lavoro, e a starne alla larga. Leggiamo anche per misurarci con la grandezza e il talento, per farci un’idea di tutto ciò che si può fare. E leggiamo per sperimentare stili diversi.

Potreste ritrovarvi ad adottare uno stile che trovate particolarmente emozionante e in questo non c’è niente di male. Quando da ragazzo leggevo Ray Bradbury, scrivevo come Ray Bradbury. Tutto era verde e mirabile e visto attraverso una lente appannata da un velo di nostalgia. Quando lessi James M. Cain, tutto quello che scrivevo diventò asciutto, nudo e crudo. Quando lessi Lovecraft, la mia prosa divenne rigogliosa e bizantina. Negli anni dell’adolescenza scrissi racconti in cui si mescolavano tutti questi stili diversi in un minestrone abbastanza comico. Questa sorta di cocktail stilistico è una parte necessaria nello sviluppo dello stile di ciascuno di noi, ma non avviene nel vuoto. Bisogna leggere a tutto campo e nello stesso tempo raffinare (e ridefinire) costantemente il proprio lavoro. Mi è difficile credere che le persone che leggono molto poco (e in alcuni casi per nulla) possano ambire a scrivere e addirittura a piacere, ma so che è così. Se avessi un nichelino per ogni persona che mi ha detto di voler fare lo scrittore ma «non avere tempo di leggere», potrei comperarmi una gran bella bistecca. Posso essere schietto? Se non avete tempo di leggere, non avete tempo (né gli strumenti) per scrivere. Tutto qui.”

Assimilata la lettura, serve l’esercizio. Puoi essere uno stakanovista della parola, capace di rimanere attaccato alla tastiera 24/7, oppure un corteggiatore della musa, che danza solo sulle note dell’ispirazione, ma in ogni caso il consiglio è sempre lo stesso: scrivi il più possibile. Non devono essere per forza belle storie (anzi probabilmente non lo saranno, almeno all’inizio) ma devono essere storie che vuoi raccontare. Scrivere quello che ti piace ti darà lo stimolo per continuare, e l’esercizio ripetuto migliorerà le tue capacità e ti aiuterà a trovare il tuo stile.

Assimilata la lettura, serve l’esercizio. Puoi essere uno stakanovista della parola, capace di rimanere attaccato alla tastiera 24/7, oppure un corteggiatore della musa, che danza solo sulle note dell’ispirazione, ma in ogni caso il consiglio è sempre lo stesso: scrivi il più possibile. Non devono essere per forza belle storie (anzi probabilmente non lo saranno, almeno all’inizio) ma devono essere storie che vuoi raccontare. Scrivere quello che ti piace ti darà lo stimolo per continuare, e l’esercizio ripetuto migliorerà le tue capacità e ti aiuterà a trovare il tuo stile.

A questo punto rimane un ultimo consiglio: condividi le tue storie. L’esercizio è importante ma senza un confronto con i lettori rischia di diventare fine a se stesso. Per elaborare i tuoi personali algoritmi di stile hai bisogno anche delle opinioni esterne. Siti come Wattpad sono perfetti per il compito, ma con l’aumentare della tua esperienza dovrai essere bravo a trovare gruppi di lettori sempre più esigenti e professionali (molto utili possono essere i servizi gratuiti di lettura incrociata che si trovano nel web). Un lettore capace di aiutarti a migliorare il tuo stile e le tue capacità narrative vale tanto oro quanto pesa (e forse anche di più) per cui quando lo trovi tienitelo stretto.

Ed eccoci arrivati alla fine di questo Piccolo manuale tecnico. Ti ho spiegato tutto quello che so sul grande pulsante rosso, e spero che i miei appunti ti siano stati utili. Se così non fosse, spero almeno di averti trasmesso la voglia di approfondire l’argomento: progettare storie è divertente, ma riuscire a capirne i meccanismi può essere inebriante.

Nonostante i capitoli di questo volume siano terminati, sto riflettendo sulla possibilità di scrivere delle appendici incentrate sulla fasi successive al termine della progettazione e della stesura della storia. Ti interesserebbe conoscere le mie esperienze lungo la strada della pubblicazione? Quali argomenti ti piacerebbe che trattassi? Rispondimi pure nei commenti qui sotto, e come al solito…

HopEnjoY

Immagini di megatruh

Bibliografia

Elementi di stile nella scrittura, di William Strunk jr. – Dino Audino Editore, 2008

On Writing, di Stephen King – Sperling e Kupfer, 2001 – Frassinelli, 2015

L'articolo L’ingegneria delle storie – Algoritmi di stile sembra essere il primo su Roberto Gerilli.

July 4, 2016

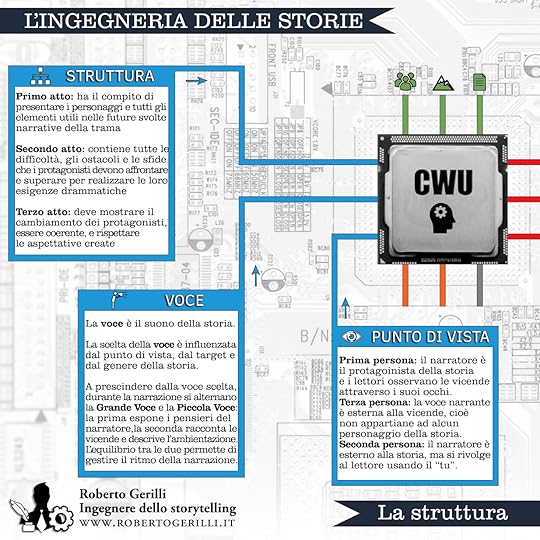

L’ingegneria delle storie – La struttura

Il pannello di controllo dedicato alle variabili di narrazione prevede la possibilità d’impostare un terzo e ultimo parametro: la struttura. Se hai letto i capitoli precedenti e hai iniziato a elaborare il tuo progetto, hai probabilmente creato una successione di eventi più o meno particolareggiata. Non sono un racconto, solo un elenco di fatti. La struttura serve a trasformare quella sequenza in una storia.

Scegliere il modo in cui gli eventi vengono svelati al lettore/spettatore è una delle abilità più importanti nel campo dell’ingegneria delle storie. La variazione dei parametri strutturali del tuo progetto può alterare sensibilmente il risultato finale, con un’incidenza pari solo a quella della scelta del POV.

Scegliere il modo in cui gli eventi vengono svelati al lettore/spettatore è una delle abilità più importanti nel campo dell’ingegneria delle storie. La variazione dei parametri strutturali del tuo progetto può alterare sensibilmente il risultato finale, con un’incidenza pari solo a quella della scelta del POV.

Immagina una storia con più personaggi: puoi narrare i fatti in maniera cronologica, oppure partire dal mezzo e alternare gli avvenimenti del presente con dei flashback del passato. Oltre a questo, puoi decidere di portare avanti contemporaneamente tutte le storie dei protagonisti, oppure di separarle alternando la narrazione, o addirittura di creare episodi (collegati tra loro) da raccontare senza rispettare la sequenza temporale (come avviene in Pulp Fiction). Ogni ipotesi sopra elencata cambia la tensione narrativa e sposta la concentrazione del lettore/spettatore, modificando di conseguenza il tono e la complessità della tua storia.

Le opzioni possibili nella scelta della struttura sono talmente tante da tendere all’infinito, ma ognuna di esse è creata a partire dal modello in tre atti, basato sul concetto (di origine aristotelica) che ogni storia è formata da tre parti, proporzionate tra loro, attraverso le quali le vicende vengono presentate al lettore/spettatore, hanno un loro svolgimento, e infine trovano una conclusione.

Primo atto – Presentazione

Il primo atto è un’unità drammatica di grandezza pari a un quarto della lunghezza totale della storia. Inizia con l’incipit e si conclude con il primo colpo di scena. Ha il compito di attirare l’attenzione del lettore/spettatore e quello di impostare la storia, cioè di presentare tutti gli elementi utili a preparare le future svolte narrative della trama.

Il primo atto è un’unità drammatica di grandezza pari a un quarto della lunghezza totale della storia. Inizia con l’incipit e si conclude con il primo colpo di scena. Ha il compito di attirare l’attenzione del lettore/spettatore e quello di impostare la storia, cioè di presentare tutti gli elementi utili a preparare le future svolte narrative della trama.

I primi a dover essere introdotti sono i protagonisti. Durante il primo atto, il lettore/spettatore deve capire quali sono i personaggi principali, quali sono le loro esigenze drammatiche, e quali sono gli iniziali contesti emotivi e sociali, punto di partenza per il processo di trasformazione che subiranno nel corso della storia.

La presentazione, tuttavia, deve estendersi anche a tutte le situazioni, gli oggetti o i luoghi che saranno fondamentali per la costruzione e la spiegazione dell’intreccio. Per farti un esempio (molto stupido): se prevedi che il tuo protagonista avrà dei problemi per un’allergia alle arachidi, tale intolleranza non può saltar fuori all’improvviso, ma deve essere descritta nella prima parte della tua storia. Allo stesso modo, se decidi che il Voldemort di turno può essere ucciso solo dalla Sacra Spada Sterminatrice dei Malvagi, l’esistenza di tale arma deve essere anticipata all’inizio e non comparire solo al momento dell’utilità.

A conclusione di questa unità drammatica c’è il primo colpo di scena, cioè l’impulso d’innesco che colpisce il segnale d’uscita del primo atto e lo indirizza verso il secondo. Questo innesco ha il compito di agganciare l’azione e spingerla verso una direzione nuova: è quell’evento che cambia la routine dei protagonisti e li convince (o costringe) a intraprendere il metaforico viaggio.

Secondo atto – Svolgimento

Il secondo atto è la parte centrale della struttura e ha una lunghezza pari alla metà del intero racconto (quindi doppia rispetto quella del primo e del terzo atto). È compreso tra i due colpi di scena principali della trama – quello di cui ti ho parlato sopra e quello in cui si ottiene il climax della tensione narrativa – e contiene tutte le difficoltà, gli ostacoli e le sfide che i protagonisti devono affrontare e superare (o non superare) per realizzare le loro esigenze drammatiche.

Il secondo atto è la parte centrale della struttura e ha una lunghezza pari alla metà del intero racconto (quindi doppia rispetto quella del primo e del terzo atto). È compreso tra i due colpi di scena principali della trama – quello di cui ti ho parlato sopra e quello in cui si ottiene il climax della tensione narrativa – e contiene tutte le difficoltà, gli ostacoli e le sfide che i protagonisti devono affrontare e superare (o non superare) per realizzare le loro esigenze drammatiche.

Data la lunghezza e la complessità del contenuto del secondo atto, per aiutarti nella stesura puoi ricorrere a una struttura più rigida introducendo i tre elementi che Syd Field (autore de La sceneggiatura. Il film sulla carta) chiama pinza 1, pinza 2 e punto centrale

Il punto centrale è un evento che avviene a metà del secondo atto e che costituisce il punto di non ritorno nel processo di trasformazione dei personaggi: potrebbe essere una situazione da affrontare, oppure una scelta da prendere, ma in ogni caso deve rappresentare un momento dal quale loro non potranno più tornare indietro.

Il punto centrale divide il secondo atto in due parti che possono essere a loro volta suddivise a metà da due scene chiave (spesso collegate tra loro da una sorta di collegamento narrativo) che tengono in linea la storia e che impediscono all’azione di perdere ritmo e efficacia: tali scene vengono dette pinze.

Limitando il discorso alle definizioni, i tre elementi introdotti da Filed possono sembrare troppo teorici e poco pratici. Meglio quindi fornire un esempio concreto, preso a prestito proprio dal manuale scritto dall’autore americano:

Ne Il ritorno dello Jedi il primo atto mostra la liberazione di Han Solo dalle grinfie di Jabba the Hutt. Tutto l’atto parla della fuga di Solo. Il colpo di scena avviene quando lui e i suoi amici lasciano finalmente Totooine. Quando tornano a casa, Luke Skywalker ritrova l’antico e venerabile Jedi, Yoda. In una scena molto commovente, il vecchio sapiente avverte Luke che prima di poter diventare un autentico cavaliere Jedi ‘deve scoprire e affrontare il lato oscuro della Forza’ – suo padre, Darth Vader. In seguito il vecchio Jedi muore. È la pinza 1 […]. Il punto centrale è quando inizia la missione per distruggere la nuova Morte Nera, la pinza 2 quando Luke si arrende e può quindi affrontare il padre. Il secondo colpo di scena si ha all’inizio del loro duello, Quando Solo e la principessa Leia attraversano le gallerie per disattivare lo schermo protettivo.

Terzo atto – Conclusione

Il terzo atto è un’unità drammatica di grandezza pari a quella del primo. Inizia subito dopo il secondo colpo di scena e si conclude con lo scioglimento di tutti i nodi narrativi rimasti in sospeso. Non solo il finale, quindi, ma la vera e propria risoluzione della tua storia.

Il terzo atto è un’unità drammatica di grandezza pari a quella del primo. Inizia subito dopo il secondo colpo di scena e si conclude con lo scioglimento di tutti i nodi narrativi rimasti in sospeso. Non solo il finale, quindi, ma la vera e propria risoluzione della tua storia.

Il terzo atto deve mostrare il cambiamento dei protagonisti, evidenziare le conseguenze del loro processo di trasformazione, ma, soprattutto, deve essere coerente e rispettare le aspettative create. Gran parte del giudizio che il lettore/spettatore darà alla tua storia dipenderà dalla soddisfazione ricevuta dal finale. È l’ultima cosa che legge/vede, l’ultima che gli rimarrà impressa, e se non sarà all’altezza vanificherà tutto quanto scritto in precedenza.

Non forzare la storia per inserire il finale che preferisci, sarebbe come barare, una violazione del patto firmato con il lettore/spettatore. Il terzo atto è la diretta conseguenza dei primi due, per cui limitati a osservare e trascrivere il naturale corso della trama che hai creato. Se non sei soddisfatto da quello che vedi, puoi tornare indietro e riprogettare le prime parti. È un lavoro faticoso, specialmente quando pensi di essere in prossimità del traguardo, ma è l’unico modo a disposizione per non rovinare il tuo progetto. Nel complesso circuito del grande pulsante rosso gli elementi rabberciati fanno perdere potenza a tutto il sistema, con conseguente degenerazione del segnale d’uscita.

Appunti finali

La struttura in tre atti può sembrare rigida, limitante e poco originale, ma può diventare un sostegno valido durante la fase di scrittura. Non sei costretto a seguirla, puoi tentare di dare libero sfogo alla tua creatività senza ricorrere a schemi preconfezionati, e se in questo modo riesci a concludere il lavoro il tuo progetto sarà probabilmente migliore di quello dei tuoi colleghi. Il processo creativo, tuttavia, non è sempre fluido e omogeneo, l’ispirazione può attraversare dei momenti di appannamento, e quando capita rischi di ritrovarti a zoppicare nel labirinto della tua fantasia. Una struttura ben progettata potrebbe diventare la tua stampella, con tanto di navigatore GPS incorporato. Difficile farne a meno, soprattutto all’inizio della tua carriera.

La struttura in tre atti può sembrare rigida, limitante e poco originale, ma può diventare un sostegno valido durante la fase di scrittura. Non sei costretto a seguirla, puoi tentare di dare libero sfogo alla tua creatività senza ricorrere a schemi preconfezionati, e se in questo modo riesci a concludere il lavoro il tuo progetto sarà probabilmente migliore di quello dei tuoi colleghi. Il processo creativo, tuttavia, non è sempre fluido e omogeneo, l’ispirazione può attraversare dei momenti di appannamento, e quando capita rischi di ritrovarti a zoppicare nel labirinto della tua fantasia. Una struttura ben progettata potrebbe diventare la tua stampella, con tanto di navigatore GPS incorporato. Difficile farne a meno, soprattutto all’inizio della tua carriera.

Ho cercato di spiegarti tutto quello che so sulla struttura e spero che possa esserti utile, ma se vuoi approfondire l’argomento ti suggerisco di leggere il già citato La sceneggiatura. Il film sulla carta, scritto da Syd Field: il volume un po’ datato ed è dedicato solo alle sceneggiature cinematografiche, ma i consigli che offre e gli esercizi che propone sono sia attuali che applicabili a ogni forma di storia.

Come di consueto ti invito a darmi una tua opinione sull’argomento di questo capitolo, puoi scriverlo tra i commenti qui sotto o raggiungermi su Facebook o Wattpad. In attesa di conoscere la tua opinione…

HopEnjoY

Immagini di AquaSixio

———-

Bibliografia

La sceneggiatura. Il film sulla carta, di Syd Field – Editori di comunicazione, 1999

L'articolo L’ingegneria delle storie – La struttura sembra essere il primo su Roberto Gerilli.

May 26, 2016

L’ingegneria delle storie – La voce

La sezione centrale del pannello di controllo dedicato alle variabili di narrazione è riservata alle impostazioni della voce. Nello scorso capitolo hai scelto il punto di vista attraverso cui racconterai la storia e di conseguenza hai deciso chi sarà il tuo narratore. Ora devi dargli una voce.

Il concetto di voce può essere accomunato a quello di registro lessicale, ma mentre quest’ultimo rimane astratto e poco pratico, il primo (come vedrai di seguito) è molto più semplice da comprendere, da applicare e di conseguenza da settare sul grande pulsante rosso.

Il concetto di voce può essere accomunato a quello di registro lessicale, ma mentre quest’ultimo rimane astratto e poco pratico, il primo (come vedrai di seguito) è molto più semplice da comprendere, da applicare e di conseguenza da settare sul grande pulsante rosso.

Partiamo dalla definizione (tratta dal saggio La voce: il suono della storia, scritto da Hardy Griffin e contenuto nel volume Lezione di scrittura creativa del Gotham Writers’ Workshop):

“La voce è ciò che i lettori sentono nella loro testa quando leggono. La voce è il suono di una storia. In ogni opera di narrativa degna di nota, una voce porta avanti la storia e guida il lettore attraverso la moltitudine di voci dei personaggi. Questa voce è la più importante per il semplice motivo che, una volta terminata la lettura, è quella che continua a risuonare nella mente del lettore”.

La scelta della voce, quindi, è connessa a quella del narratore, ma non basta. Il suono deve essere adatto alla storia e accattivante per il lettore, di conseguenza i parametri di scelta sono influenzati anche dalle istruzioni di uscita, con particolare riguardo a target e genere. Per esempio: in una storia indirizzata ai bambini devono essere usate parole semplici, mentre in una storia di fantascienza è necessario un linguaggio tecnico preciso.

Esistono molti tipi di voci, catalogabili in base alla loro vicinanza con la storia e soprattutto con i personaggi.

Voce colloquiale: è quella che usi quando racconti una storia ai tuoi amici, trasmette un alto grado di confidenza tra il narratore e il lettore. È di solito associata alla narrazione in prima persona, e usa un linguaggio quotidiano, ricco di modi di dire ed espressioni tipiche del linguaggio parlato.

Voce colloquiale: è quella che usi quando racconti una storia ai tuoi amici, trasmette un alto grado di confidenza tra il narratore e il lettore. È di solito associata alla narrazione in prima persona, e usa un linguaggio quotidiano, ricco di modi di dire ed espressioni tipiche del linguaggio parlato.

Voce informale: meno confidenziale della precedente ma ancora semplice, immediata. La distanza tra il narratore e i personaggi è minima, così come quella tra il narratore e il lettore. È la voce più semplice da usare e quindi la più comune.

Voce formale: è quella che trovi nei vecchi classici e solo di rado nei romanzi contemporanei. È sontuosa, poetica, epica, distaccata dalla storia e adatta alle narrazioni imponenti, ricche di eventi e personaggi. Viene spesso usata con la terza persona, ma può essere scelta anche in presenza di personaggio narrante molto formale.

Quelle appena elencate sono le tre principali macro-categorie in cui si può suddividere l’insieme delle voci, ma in realtà l’elenco delle possibilità a disposizione dell’ingegnere dello storytelling è talmente sfaccettato da essere di fatto infinito. Purtroppo per te, per me e per tutti i nostri colleghi (o aspiranti tali), non esiste un metodo scientifico per identificare la voce che sfrutti al meglio il potenziale della storia. È più una questione di intuito, e ovviamente di allenamento.

Oltre che per la scelta, l’esercizio è fondamentale anche per l’uso della voce selezionata. All’interno di una narrazione, infatti, si alternano quelle che Chauck Palahniuk chiama Grande Voce e Piccola Voce: la prima si ha “quando il personaggio parla direttamente al lettore, facendo osservazioni sul mondo”, la seconda “registra […] tutti i dettagli obiettivi che creano la scena nella mente del lettore”. In altre parole, la Grande Voce espone i pensieri del narratore (o dei personaggi, nel caso della terza persona) mentre la Piccola racconta le vicende e descrive l’ambientazione. L’equilibrio tra le due permette di gestire il ritmo della narrazione, più lento in presenza della prima e più veloce con la seconda.

L’alternanza tra di esse è presente in qualsiasi tipo di narrazione, ma è più evidente e più importante in quelle in prima persona, dove, sempre secondo Palahniuk, la Grande Voce “sviluppa la visione del mondo del personaggio, permettendogli di avere un’opinione e di essere controverso. E filosofico. Inoltre, non devi essere d’accordo col tuo personaggio. Infatti è più interessante se tu non sei d’accordo affatto, ma devi comunque rendere forte, dimostrabile e convincente la sua tesi”.

L’alternanza tra di esse è presente in qualsiasi tipo di narrazione, ma è più evidente e più importante in quelle in prima persona, dove, sempre secondo Palahniuk, la Grande Voce “sviluppa la visione del mondo del personaggio, permettendogli di avere un’opinione e di essere controverso. E filosofico. Inoltre, non devi essere d’accordo col tuo personaggio. Infatti è più interessante se tu non sei d’accordo affatto, ma devi comunque rendere forte, dimostrabile e convincente la sua tesi”.

Ti ho raccontato tutto quello che so sulla voce, ma ti trattengo ancora qualche istante per evidenziare una differenza molto importante. Se hai letto l’introduzione di questo piccolo manuale tecnico avrai notato che, nello schema concettuale del grande pulsante rosso, voce e stile sono trattati come parametri distinti. Non è stata una svista, né un’inutile ridondanza. Nonostante spesso vengano confusi o, peggio, usati come sinonimi, voce e stile sono concetti diversi tra loro. Usando ancora le parole di Griffin:

“Lo stile consiste nelle scelte tecniche effettuate dallo scrittore, la voce è il risultato di queste scelte. Se la voce è il vestito di velluto, lo stile sono le cuciture, i bottoni e tutto ciò che ha permesso di creare il vestito”.

Parleremo dello stile più avanti, mentre per il momento ti consiglio di ragionare sulla voce: analizza il romanzo che stai leggendo, cerca di capire se ha una voce più o meno formale, e osserva come l’autore usa la Grande e la Piccola Voce. E poi scrivi, racconta, sperimenta.

Spero di esserti stato utile e, come di consueto, ti invito a lasciare la tua testimonianza nei commenti qui di seguito, su Wattpad, o nella mia pagina Facebook. Sono curioso di sapere quale tipo di voce preferisci e sono certo che la tua esperienza può essere utile anche agli altri lettori.

HopEnjoY

Immagini di AquaSixio

———-

Bibliografia

Nuts and Bolts: “Big Voice” Versus “Little Voice”, di Chuck Palahniuk, 2011

Lezioni di scrittura creativa, del Gotham Writers’ Workshop – Dino Audino Editore, 2005

L'articolo L’ingegneria delle storie – La voce sembra essere il primo su Roberto Gerilli.

Ingegneria delle storie – La voce

La sezione centrale del pannello di controllo dedicato alle variabili di narrazione è riservata alle impostazioni della voce. Nello scorso capitolo hai scelto il punto di vista attraverso cui racconterai la storia e di conseguenza hai deciso chi sarà il tuo narratore. Ora devi dargli una voce.

Il concetto di voce può essere accomunato a quello di registro lessicale, ma mentre quest’ultimo rimane astratto e poco pratico, il primo (come vedrai di seguito) è molto più semplice da comprendere, da applicare e di conseguenza da settare sul grande pulsante rosso.

Il concetto di voce può essere accomunato a quello di registro lessicale, ma mentre quest’ultimo rimane astratto e poco pratico, il primo (come vedrai di seguito) è molto più semplice da comprendere, da applicare e di conseguenza da settare sul grande pulsante rosso.

Partiamo dalla definizione (tratta dal saggio La voce: il suono della storia, scritto da Hardy Griffin e contenuto nel volume Lezione di scrittura creativa del Gotham Writers’ Workshop):

“La voce è ciò che i lettori sentono nella loro testa quando leggono. La voce è il suono di una storia. In ogni opera di narrativa degna di nota, una voce porta avanti la storia e guida il lettore attraverso la moltitudine di voci dei personaggi. Questa voce è la più importante per il semplice motivo che, una volta terminata la lettura, è quella che continua a risuonare nella mente del lettore”.

La scelta della voce, quindi, è connessa a quella del narratore, ma non basta. Il suono deve essere adatto alla storia e accattivante per il lettore, di conseguenza i parametri di scelta sono influenzati anche dalle istruzioni di uscita, con particolare riguardo a target e genere. Per esempio: in una storia indirizzata ai bambini devono essere usate parole semplici, mentre in una storia di fantascienza è necessario un linguaggio tecnico preciso.

Esistono molti tipi di voci, catalogabili in base alla loro vicinanza con la storia e soprattutto con i personaggi.

Voce colloquiale: è quella che usi quando racconti una storia ai tuoi amici, trasmette un alto grado di confidenza tra il narratore e il lettore. È di solito associata alla narrazione in prima persona, e usa un linguaggio quotidiano, ricco di modi di dire ed espressioni tipiche del linguaggio parlato.

Voce colloquiale: è quella che usi quando racconti una storia ai tuoi amici, trasmette un alto grado di confidenza tra il narratore e il lettore. È di solito associata alla narrazione in prima persona, e usa un linguaggio quotidiano, ricco di modi di dire ed espressioni tipiche del linguaggio parlato.

Voce informale: meno confidenziale della precedente ma ancora semplice, immediata. La distanza tra il narratore e i personaggi è minima, così come quella tra il narratore e il lettore. È la voce più semplice da usare e quindi la più comune.

Voce formale: è quella che trovi nei vecchi classici e solo di rado nei romanzi contemporanei. È sontuosa, poetica, epica, distaccata dalla storia e adatta alle narrazioni imponenti, ricche di eventi e personaggi. Viene spesso usata con la terza persona, ma può essere scelta anche in presenza di personaggio narrante molto formale.

Quelle appena elencate sono le tre principali macro-categorie in cui si può suddividere l’insieme delle voci, ma in realtà l’elenco delle possibilità a disposizione dell’ingegnere dello storytelling è talmente sfaccettato da essere di fatto infinito. Purtroppo per te, per me e per tutti i nostri colleghi (o aspiranti tali), non esiste un metodo scientifico per identificare la voce che sfrutti al meglio il potenziale della storia. È più una questione di intuito, e ovviamente di allenamento.

Oltre che per la scelta, l’esercizio è fondamentale anche per l’uso della voce selezionata. All’interno di una narrazione, infatti, si alternano quelle che Chauck Palahniuk chiama Grande Voce e Piccola Voce: la prima si ha “quando il personaggio parla direttamente al lettore, facendo osservazioni sul mondo”, la seconda “registra […] tutti i dettagli obiettivi che creano la scena nella mente del lettore”. In altre parole, la Grande Voce espone i pensieri del narratore (o dei personaggi, nel caso della terza persona) mentre la Piccola racconta le vicende e descrive l’ambientazione. L’equilibrio tra le due permette di gestire il ritmo della narrazione, più lento in presenza della prima e più veloce con la seconda.

L’alternanza tra di esse è presente in qualsiasi tipo di narrazione, ma è più evidente e più importante in quelle in prima persona, dove, sempre secondo Palahniuk, la Grande Voce “sviluppa la visione del mondo del personaggio, permettendogli di avere un’opinione e di essere controverso. E filosofico. Inoltre, non devi essere d’accordo col tuo personaggio. Infatti è più interessante se tu non sei d’accordo affatto, ma devi comunque rendere forte, dimostrabile e convincente la sua tesi”.

L’alternanza tra di esse è presente in qualsiasi tipo di narrazione, ma è più evidente e più importante in quelle in prima persona, dove, sempre secondo Palahniuk, la Grande Voce “sviluppa la visione del mondo del personaggio, permettendogli di avere un’opinione e di essere controverso. E filosofico. Inoltre, non devi essere d’accordo col tuo personaggio. Infatti è più interessante se tu non sei d’accordo affatto, ma devi comunque rendere forte, dimostrabile e convincente la sua tesi”.

Ti ho raccontato tutto quello che so sulla voce, ma ti trattengo ancora qualche istante per evidenziare una differenza molto importante. Se hai letto l’introduzione di questo piccolo manuale tecnico avrai notato che, nello schema concettuale del grande pulsante rosso, voce e stile sono trattati come parametri distinti. Non è stata una svista, né un’inutile ridondanza. Nonostante spesso vengano confusi o, peggio, usati come sinonimi, voce e stile sono concetti diversi tra loro. Usando ancora le parole di Griffin:

“Lo stile consiste nelle scelte tecniche effettuate dallo scrittore, la voce è il risultato di queste scelte. Se la voce è il vestito di velluto, lo stile sono le cuciture, i bottoni e tutto ciò che ha permesso di creare il vestito”.

Parleremo dello stile più avanti, mentre per il momento ti consiglio di ragionare sulla voce: analizza il romanzo che stai leggendo, cerca di capire se ha una voce più o meno formale, e osserva come l’autore usa la Grande e la Piccola Voce. E poi scrivi, racconta, sperimenta.

Spero di esserti stato utile e, come di consueto, ti invito a lasciare la tua testimonianza nei commenti qui di seguito, su Wattpad, o nella mia pagina Facebook. Sono curioso di sapere quale tipo di voce preferisci e sono certo che la tua esperienza può essere utile anche agli altri lettori.

HopEnjoY

Immagini di AquaSixio

———-

Bibliografia

Nuts and Bolts: “Big Voice” Versus “Little Voice”, di Chuck Palahniuk, 2011

Lezioni di scrittura creativa, del Gotham Writers’ Workshop – Dino Audino Editore, 2005

L'articolo Ingegneria delle storie – La voce sembra essere il primo su Roberto Gerilli.

May 12, 2016

L’ingegneria delle storie – Punto di vista (POV)

Nonostante l’approccio di questo piccolo manuale tecnico sia (per quanto possibile) metodico e schematizzato, se vuoi diventare un bravo ingegnere dello storytelling devi trovare uno stile capace di distinguerti dai colleghi. E la ricerca parte dal settaggio delle variabili di narrazione. Iniziamo dal punto di vista, meglio noto come POV (dall’inglese point of view).

Il punto di vista definisce l’angolazione attraverso cui il narratore osserva e racconta la storia. È un concetto valido anche nei fumetti, film e videogame, ma raggiunge la sua massima complessità (e varietà) nella narrativa, di qualsiasi genere o lunghezza. La scelta del POV influenza l’empatia dei lettori verso i personaggi e le loro azioni, e può determinare anche il tono e il tema della storia.

Il punto di vista definisce l’angolazione attraverso cui il narratore osserva e racconta la storia. È un concetto valido anche nei fumetti, film e videogame, ma raggiunge la sua massima complessità (e varietà) nella narrativa, di qualsiasi genere o lunghezza. La scelta del POV influenza l’empatia dei lettori verso i personaggi e le loro azioni, e può determinare anche il tono e il tema della storia.

Pensa, per esempio, a una trama incentrata su un omicidio. Scegliendo il punto di vista della moglie della vittima, i lettori saranno spinti a odiare l’assassino, mentre scegliendo quello di quest’ultimo, i lettori potrebbero conoscere le sue motivazioni (magari è stato solo un incidente, magari è stata legittima difesa) e giustificare il crimine commesso. Oppure immagina di scegliere il POV del responsabile delle indagini, se è un poliziotto scorbutico ottieni un thriller/noir, mentre se è un investigatore privato alle prime armi potrebbe venir fuori addirittura una commedia. Qualsiasi vicenda appare diversa a seconda di chi la racconta e di quali sono i suoi interessi all’interno di essa, è questa la forza del punto di vista.

Ora entriamo nel dettaglio.

Prendi il grande pulsante rosso e osserva il pannello di controllo della variabili di narrazione, posto su un lato del dispositivo. La sezione dedicata al POV è divisa in tre macro categorie chiamate: prima, seconda e terza persona.

Prima persona

In un racconto in prima persona, il narratore è un personaggio della storia (di solito il protagonista) e i lettori osservano le vicende attraverso i suoi occhi. La prima persona garantisce una sensazione di intimità tra il narratore e il lettore: il primo racconta tutte le sue emozioni, senza filtri o barriere, mentre il secondo viene catapultato nella vicenda e ha l’impressione di viverla sulla propria pelle. Nonostante questo evidente pregio, tuttavia, la prima persona non è adatta a strutture narrative complesse. Il narratore conosce solo quello che vive o ha vissuto, e lo può raccontare solo attraverso la sua prospettiva: non può entrare nelle teste di chi lo circonda, non può narrare eventi che non ha visto. Di conseguenza, dovrà essere presente in tutte le scene del romanzo, e la sua caratterizzazione spiccherà in confronto a quelle degli altri personaggi.

Per ovviare al problema, puoi scegliere di usare una prima persona multipla, cioè di raccontare la storia attraverso gli occhi di più personaggi che si alternano al comando della narrazione. Questo espediente è funzionale ma pericoloso: se usi più narratori, ognuno di essi deve avere una voce diversa, e quindi il tono e il registro lessicale del racconto deve variare a seconda del personaggio narrante (un esempio di uso perfetto di questa tecnica ce lo ha regalato Nick Hornby nel romanzo Non buttiamoci giù). Nel caso in cui tu non riesca a interpretare in maniera efficace e realistica due o più narratori, ti consiglio di evitare la prima persona multipla, perché usarla in maniera esitante equivale a condannare il tuo progetto al fallimento.

Terza persona

La voce che racconta è esterna alle vicende, cioè appartiene a un narratore che non è un personaggio della storia. Egli è l’intermediario che tu crei come filtro tra le tue conoscenze e quelle dei lettori. Se imposti questo filtro a zero, avrai una voce onnisciente, che conoscerà fin da subito tutta la trama e che potrà accedere ai pensieri di ogni personaggio (proprio come te). All’estremo opposto hai il narratore oggettivo, che osserverà le vicende e le racconterà ai lettori, conoscendo solo i fatti osservati, senza poter accedere alle menti dei personaggi. Nel mezzo ci sono una grande varietà di voci narranti, che sei libero di caratterizzare nella maniera che reputi più efficace. Tra queste, le più comuni sono la terza persona singola, e la terza persona multipla.

La voce che racconta è esterna alle vicende, cioè appartiene a un narratore che non è un personaggio della storia. Egli è l’intermediario che tu crei come filtro tra le tue conoscenze e quelle dei lettori. Se imposti questo filtro a zero, avrai una voce onnisciente, che conoscerà fin da subito tutta la trama e che potrà accedere ai pensieri di ogni personaggio (proprio come te). All’estremo opposto hai il narratore oggettivo, che osserverà le vicende e le racconterà ai lettori, conoscendo solo i fatti osservati, senza poter accedere alle menti dei personaggi. Nel mezzo ci sono una grande varietà di voci narranti, che sei libero di caratterizzare nella maniera che reputi più efficace. Tra queste, le più comuni sono la terza persona singola, e la terza persona multipla.

La prima prevede che il narratore racconti la storia dalla prospettiva di un protagonista (detto personaggio-POV) e abbia accesso solo alla sua mente. La seconda, invece, permette di narrare le vicende da diversi punti di vista, che di solito si alternano di capitolo in capitolo (i romanzi de Il trono di spade ne sono un esempio).

Come avrai capito, la terza persona è molto più duttile della prima, e per questo anche più utilizzata, ma questo non la rende migliore, né tantomeno una scelta sicura. Se non sei bravo a gestirla, la distanza tra il narratore e il protagonista potrebbe essere un ostacolo per l’immersione del lettore nella storia. Ogni tipologia di POV ha i suoi pro e i suoi contro.

Seconda persona

La seconda persona è un’opzione stravagante, utilizzata molto di rado e adattabile solo a un numero limitato di storie. Come per la terza, il narratore è esterno, ma in questo caso si rivolge al lettore usando il “tu”. Per farti un esempio concreto, riporto un brano de Il signore delle tenebre, primo libro della serie Lupo Solitario, librigame firmati da Joe Dever.

Lasciando cadere la legna corri verso la battaglia che infuria. Ma nel buio innaturale inciampi, e batti la testa sul tronco di una quercia secolare. Mentre stai perdendo conoscenza l’ultima cosa che vedi sono le mura del monastero che crollando al suolo.

Questa tipologia di punto di vista, spinge il lettore a credere di essere il protagonista, generando un’immedesimazione totale (soprattutto in inglese dove i pronomi in seconda persona non cambiano al maschile o al femminile). Nonostante possa essere divertente, e nonostante sia usata anche nella narrativa più impegnata (il caso più famoso è quello di Le mille luci di New York, di Jay McInerney), la seconda persona è più adatta a piccole parti di un romanzo, ed è utile per creare effetti diversi (proprio come io la uso in questo manuale).

Conclusioni

Siamo arrivati alla fine di questo capitolo, ma prima di salutarti voglio chiarire due concetti che ritengo fondamentali quando si parla di punto di vista.

Siamo arrivati alla fine di questo capitolo, ma prima di salutarti voglio chiarire due concetti che ritengo fondamentali quando si parla di punto di vista.

Il primo è la sperimentazione. Puoi studiare tutti i manuali esistenti, ma l’unico modo di trovare il POV che più si addice al tuo stile e al tuo progetto è quello di esercitarti e sperimentare soluzioni originali. Ti faccio un esempio personale: io prediligo la prima persona, ma quando ho iniziato a lavorare a Questo non è un romanzo fantasy e a Apocalypse Nerd mi sono reso conto che in entrambi i casi la terza sarebbe stata più adatta. Ho quindi pensato di creare una terza persona che si adattasse al mio stile: nel primo caso ho utilizzato un narratore che odia il protagonista e il genere fantasy, nel secondo una voce narrante che è in realtà la seconda personalità di un personaggio (un vecchio delirante e schizzofrenico). Il risultato è stato che mi sono divertito a scrivere e i romanzi ne hanno giovato.

Il secondo concetto è il contratto. Per spiegarlo mi affido alle parole di Valerie Vogrin, autrice del saggio Il punto di vista: un menù completo (contenuto all’interno del volume Lezioni di scrittura creativa, curato dal Gotham Writers’ Magazine).

Ciò che non dovete mai dimenticare è che quando scegliete un punto di vista, stabilite automaticamente un contratto con il lettore. Il pdv spiega al lettore che tipo di storia sta leggendo: rompete il contratto e perderete la fiducia del lettore. La storia non sembrerà reale, il lettore verrà distratto.

Come da titolo, il saggio della Vogrin offre una panoramica completa ed esauriente sul punto di vista, per cui se vuoi approfondire l’argomento non credo tu possa trovare materiale migliore.

Spero che i miei consigli ti siano stati utili e ti invito condividere la tua esperienza con l’uso del POV nei commenti qui sotto, su Wattpad o nella pagina Facebook. Nel frattempo…

HopEnjoY

Foto di Joel Robison

———-

Bibliografia

Lezioni di scrittura creativa, del Gotham Writers’ Workshop – Dino Audino Editore, 2005

L'articolo L’ingegneria delle storie – Punto di vista (POV) sembra essere il primo su Roberto Gerilli.

Ingegneria delle storie – Punto di vista (POV)

Nonostante l’approccio di questo piccolo manuale tecnico sia (per quanto possibile) metodico e schematizzato, se vuoi diventare un bravo ingegnere dello storytelling devi trovare uno stile capace di distinguerti dai colleghi. E la ricerca parte dal settaggio delle variabili di narrazione. Iniziamo dal punto di vista, meglio noto come POV (dall’inglese point of view).

Il punto di vista definisce l’angolazione attraverso cui il narratore osserva e racconta la storia. È un concetto valido anche nei fumetti, film e videogame, ma raggiunge la sua massima complessità (e varietà) nella narrativa, di qualsiasi genere o lunghezza. La scelta del POV influenza l’empatia dei lettori verso i personaggi e le loro azioni, e può determinare anche il tono e il tema della storia.

Il punto di vista definisce l’angolazione attraverso cui il narratore osserva e racconta la storia. È un concetto valido anche nei fumetti, film e videogame, ma raggiunge la sua massima complessità (e varietà) nella narrativa, di qualsiasi genere o lunghezza. La scelta del POV influenza l’empatia dei lettori verso i personaggi e le loro azioni, e può determinare anche il tono e il tema della storia.

Pensa, per esempio, a una trama incentrata su un omicidio. Scegliendo il punto di vista della moglie della vittima, i lettori saranno spinti a odiare l’assassino, mentre scegliendo quello di quest’ultimo, i lettori potrebbero conoscere le sue motivazioni (magari è stato solo un incidente, magari è stata legittima difesa) e giustificare il crimine commesso. Oppure immagina di scegliere il POV del responsabile delle indagini, se è un poliziotto scorbutico ottieni un thriller/noir, mentre se è un investigatore privato alle prime armi potrebbe venir fuori addirittura una commedia. Qualsiasi vicenda appare diversa a seconda di chi la racconta e di quali sono i suoi interessi all’interno di essa, è questa la forza del punto di vista.

Ora entriamo nel dettaglio.

Prendi il grande pulsante rosso e osserva il pannello di controllo della variabili di narrazione, posto su un lato del dispositivo. La sezione dedicata al POV è divisa in tre macro categorie chiamate: prima, seconda e terza persona.

Prima persona

In un racconto in prima persona, il narratore è un personaggio della storia (di solito il protagonista) e i lettori osservano le vicende attraverso i suoi occhi. La prima persona garantisce una sensazione di intimità tra il narratore e il lettore: il primo racconta tutte le sue emozioni, senza filtri o barriere, mentre il secondo viene catapultato nella vicenda e ha l’impressione di viverla sulla propria pelle. Nonostante questo evidente pregio, tuttavia, la prima persona non è adatta a strutture narrative complesse. Il narratore conosce solo quello che vive o ha vissuto, e lo può raccontare solo attraverso la sua prospettiva: non può entrare nelle teste di chi lo circonda, non può narrare eventi che non ha visto. Di conseguenza, dovrà essere presente in tutte le scene del romanzo, e la sua caratterizzazione spiccherà in confronto a quelle degli altri personaggi.

Per ovviare al problema, puoi scegliere di usare una prima persona multipla, cioè di raccontare la storia attraverso gli occhi di più personaggi che si alternano al comando della narrazione. Questo espediente è funzionale ma pericoloso: se usi più narratori, ognuno di essi deve avere una voce diversa, e quindi il tono e il registro lessicale del racconto deve variare a seconda del personaggio narrante (un esempio di uso perfetto di questa tecnica ce lo ha regalato Nick Hornby nel romanzo Non buttiamoci giù). Nel caso in cui tu non riesca a interpretare in maniera efficace e realistica due o più narratori, ti consiglio di evitare la prima persona multipla, perché usarla in maniera esitante equivale a condannare il tuo progetto al fallimento.

Terza persona

La voce che racconta è esterna alle vicende, cioè appartiene a un narratore che non è un personaggio della storia. Egli è l’intermediario che tu crei come filtro tra le tue conoscenze e quelle dei lettori. Se imposti questo filtro a zero, avrai una voce onnisciente, che conoscerà fin da subito tutta la trama e che potrà accedere ai pensieri di ogni personaggio (proprio come te). All’estremo opposto hai il narratore oggettivo, che osserverà le vicende e le racconterà ai lettori, conoscendo solo i fatti osservati, senza poter accedere alle menti dei personaggi. Nel mezzo ci sono una grande varietà di voci narranti, che sei libero di caratterizzare nella maniera che reputi più efficace. Tra queste, le più comuni sono la terza persona singola, e la terza persona multipla.

La voce che racconta è esterna alle vicende, cioè appartiene a un narratore che non è un personaggio della storia. Egli è l’intermediario che tu crei come filtro tra le tue conoscenze e quelle dei lettori. Se imposti questo filtro a zero, avrai una voce onnisciente, che conoscerà fin da subito tutta la trama e che potrà accedere ai pensieri di ogni personaggio (proprio come te). All’estremo opposto hai il narratore oggettivo, che osserverà le vicende e le racconterà ai lettori, conoscendo solo i fatti osservati, senza poter accedere alle menti dei personaggi. Nel mezzo ci sono una grande varietà di voci narranti, che sei libero di caratterizzare nella maniera che reputi più efficace. Tra queste, le più comuni sono la terza persona singola, e la terza persona multipla.

La prima prevede che il narratore racconti la storia dalla prospettiva di un protagonista (detto personaggio-POV) e abbia accesso solo alla sua mente. La seconda, invece, permette di narrare le vicende da diversi punti di vista, che di solito si alternano di capitolo in capitolo (i romanzi de Il trono di spade ne sono un esempio).

Come avrai capito, la terza persona è molto più duttile della prima, e per questo anche più utilizzata, ma questo non la rende migliore, né tantomeno una scelta sicura. Se non sei bravo a gestirla, la distanza tra il narratore e il protagonista potrebbe essere un ostacolo per l’immersione del lettore nella storia. Ogni tipologia di POV ha i suoi pro e i suoi contro.

Seconda persona

La seconda persona è un’opzione stravagante, utilizzata molto di rado e adattabile solo a un numero limitato di storie. Come per la terza, il narratore è esterno, ma in questo caso si rivolge al lettore usando il “tu”. Per farti un esempio concreto, riporto un brano de Il signore delle tenebre, primo libro della serie Lupo Solitario, librigame firmati da Joe Dever.

Lasciando cadere la legna corri verso la battaglia che infuria. Ma nel buio innaturale inciampi, e batti la testa sul tronco di una quercia secolare. Mentre stai perdendo conoscenza l’ultima cosa che vedi sono le mura del monastero che crollando al suolo.

Questa tipologia di punto di vista, spinge il lettore a credere di essere il protagonista, generando un’immedesimazione totale (soprattutto in inglese dove i pronomi in seconda persona non cambiano al maschile o al femminile). Nonostante possa essere divertente, e nonostante sia usata anche nella narrativa più impegnata (il caso più famoso è quello di Le mille luci di New York, di Jay McInerney), la seconda persona è più adatta a piccole parti di un romanzo, ed è utile per creare effetti diversi (proprio come io la uso in questo manuale).

Conclusioni

Siamo arrivati alla fine di questo capitolo, ma prima di salutarti voglio chiarire due concetti che ritengo fondamentali quando si parla di punto di vista.

Siamo arrivati alla fine di questo capitolo, ma prima di salutarti voglio chiarire due concetti che ritengo fondamentali quando si parla di punto di vista.

Il primo è la sperimentazione. Puoi studiare tutti i manuali esistenti, ma l’unico modo di trovare il POV che più si addice al tuo stile e al tuo progetto è quello di esercitarti e sperimentare soluzioni originali. Ti faccio un esempio personale: io prediligo la prima persona, ma quando ho iniziato a lavorare a Questo non è un romanzo fantasy e a Apocalypse Nerd mi sono reso conto che in entrambi i casi la terza sarebbe stata più adatta. Ho quindi pensato di creare una terza persona che si adattasse al mio stile: nel primo caso ho utilizzato un narratore che odia il protagonista e il genere fantasy, nel secondo una voce narrante che è in realtà la seconda personalità di un personaggio (un vecchio delirante e schizzofrenico). Il risultato è stato che mi sono divertito a scrivere e i romanzi ne hanno giovato.

Il secondo concetto è il contratto. Per spiegarlo mi affido alle parole di Valerie Vogrin, autrice del saggio Il punto di vista: un menù completo (contenuto all’interno del volume Lezioni di scrittura creativa, curato dal Gotham Writers’ Magazine).

Ciò che non dovete mai dimenticare è che quando scegliete un punto di vista, stabilite automaticamente un contratto con il lettore. Il pdv spiega al lettore che tipo di storia sta leggendo: rompete il contratto e perderete la fiducia del lettore. La storia non sembrerà reale, il lettore verrà distratto.

Come da titolo, il saggio della Vogrin offre una panoramica completa ed esauriente sul punto di vista, per cui se vuoi approfondire l’argomento non credo tu possa trovare materiale migliore.

Spero che i miei consigli ti siano stati utili e ti invito condividere la tua esperienza con l’uso del POV nei commenti qui sotto, su Wattpad o nella pagina Facebook. Nel frattempo…

HopEnjoY

Foto di Joel Robison

———-

Bibliografia

Lezioni di scrittura creativa, del Gotham Writers’ Workshop – Dino Audino Editore, 2005

L'articolo Ingegneria delle storie – Punto di vista (POV) sembra essere il primo su Roberto Gerilli.