سلطان العامر's Blog, page 4

December 21, 2013

التعلق بأهداب مانديلا: تعليق على هند السليمان

كتبت هند السليمان مقالا بعنوان “أسطورة مانديلا أم أسطورة الحق الكامل” تعليقا على مقالي “صناعة نيلسون مانديلا“. في تعليقها تحدثت عن القضايا التالية:

١- أنني متناقض. ففي الوقت الذي أطالب فيه بـ”نزع الأسطرة” عن مانديلا، أقوم بممارسة “الأستذة”. وعقليتي- المتأستذة هذه- هي التي ستقوم الكاتبة من خلالها باكتشاف “الدوافع الكامنة” وراء كتابتي للمقال/الهرطقة الذي هو المسّ بالأسطورة/الصنم مانديلا.

٢- أن تغيّر أفكار مانديلا طبيعي، فهو في النهاية إنسان، وهو إنسان عاش مائة سنة فطبيعي أن تتغير أفكاره وألا تبقى ثابتة. (هذا الكلام يفترض فيه أن يكون ردا على نقطة أن مانديلا تنصل من مشروعه الانتخابي إلى مشروع اقتصادي بديل).

٣- أن نضال مانديلا المسلح ليس سرا، فمانديلا نفسه اعترف فيه في مذكراته.

٤- أني متناقض مرة ثانية، وذلك لأني في الوقت الذي “أنتقد” مانديلا لأنه مارس العنف، أعود لانتقاده على الموافقة على التسوية.

٥- لا يوجد حل ثالث غير النضال المسلح أو التسوية، الحل الثالث هو طرد البيض من جنوب أفريقيا، وهذا ليس منه مصلحة لأنهم “الطبقة المتعلمة التي تدير الاقتصاد والبلاد”.

٦- أن ما يحركني هو رفض التسوية.

٧- أن أسطورة “الحق المطلق” هي الأشد خطرا، إذ أن- وهذا كلامها- “أجيال سُرق عمرها، وموارد اقتصادية أُهدرت؛ لأننا ظللنا نردد الحق الكامل وكل تلك الشعارات التي ترفض التسوية. حيث صُوّرت لنا التسوية بأنها التسوية “الملعونة” والتي تعد انتهاكا لكرامتنا وشرفنا العربي. وهذا ما جعلنا نصل إلى ما نحن عليه: نرجسية مجروحة ومتضخمة وتنمية بشرية متعطلة”.

تناقضات أم عدم فهم؟

كم كنت أود لو أن الكاتبة طرحت اعتراضات على كلامي أنا حتى نستطيع أن ندخل سوية في نقاش فعّال. إن كل ما فعلته الكاتبة هو أنها عرضت آرائي بطريقة مغلوطة، ونفس هذه المخيلة التي أنتجت هذه الآراء الجديدة المنسوبة لي هي نفسها التي بدأت تفترض وجود تناقضات بين هذه الآراء.

قد يكون السبب في سوء الفهم هذا هو كلامي أنا، قد تكون صياغتي للكلام لا توصل المعاني التي أردت إيصالها. لكن هذا غير صحيح، فعلى سبيل المثال عبدالسلام الوايل في مقالته “انتقاد أسطرة مانديلا” عرض آرائي بشكل قريب جدا- إن لم يكن مطابقا- لما أردت إيصاله. لا يتبقى إذن سوى احتمال أن الأخت هند قرأت كلامي بشكل متعجل، أو أنها ببساطة لم تفهمه.

ما سأفعله الآن، لن يكون أكثر من دور مشابه لدور الأستاذ، حيث سأكرر كلامي بطريقة أبسط وأوضح من أجل أن أبين كيف أساءت هند فهمي من أول مقالتها إلي آخره.

١- فكرة مقالتي بسيطة: هناك عملية أسطرة لمانديلا. ذكرت مثالين: الأول أنه كان مناضلا سلميا، الثاني أنه قاد عملية مصالحة ناجحة. وذكرت شواهد من جهات متنوعة بما يتسع له مساحة المقال على ترديد هذه الأساطير.

٢- وضحت زيف الأسطورة الأولى بسردي لقصة نضاله المسلح. ووضحت زيف الأسطورة الثانية بإعادة تصوير ما حدث أثناء عملية المصالحة.

هذه الفكرة باختصار، كيف أساءت هند الفهم؟ سنوضح بنقاط سريعة:

١- هند فهمت من توضيحي لزيف أسطورة النضال السلمي، أني أنتقد في مانديلا أنه لجأ للعنف. لا يوجد في المقالة أي إشارة على ذلك، وفي الحقيقة أن الجانب الوحيد الذي يعجبني في سيرته هو أنه لجأ للعنف.

كما ذكرت أن مانديلا نفسه ذكر في مذكراته أنه لجأ للعنف. أنا لم أقل أنه نفى ذلك، بل هذا يثبت حجتي: أنه رغم إثباته لكونه مارس العنف، ما تزال الآلة الإعلامية التي تصنع منه أسطورة تصر على ربطه بالنضال اللاعنفي.

٢- هند فهمت من كلامي عن استبداله لمشروعه الانتخابي الاشتراكي بمشروع آخر نيوليبرالي، أني أعيب عليه “تغيّر أفكاره”، ولهذا جاء جوابها بأن البشر يتغيرون وما إلى ذلك. على الناقد عندما يريد أن ينتقد أمرا، أن يقرأ كلام منقوده بتمعن حتى لا يقع في أخطاء فجة مثل هذه.

أنا قلت أنه أثناء حملته الانتخابية تبنى مشروعا اقتصاديا اسمه “إعادة البناء والتنمية”، ولم يتم العمل به إلا فترة قصيرة ليتم استبداله بمشروع آخر نيوليبرالي لا يخدم الفئات المحرومة التي كان كل النضال الماضي من أجلها. أي أنه كان واجهة سياسية لترسيخ الوضع القائم، لا تغييره ولا تعديله. هذا ليس تغيرا في الأفكار، هذا تغير في المواقف، وهذا التغير في المواقف ليس نتيجة ضغوط خارجة عن إرادته، بل نتيجة سلسلة من التسويات.

هذا بخصوص سوء الفهم، وهو الذي شكل مجمل مقالة هند، يبقى الآن قضيتين:

الأولى، تقول هند عندما قارنت بين زيمبابوي وجنوب أفريقيا: “بمقارنة سريعة بين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لكل من جنوب أفريقيا وزيمبابوي نستطيع أن نتلمس أي الخيارين كان صائبًا سياسياً.” تقصد خيار التسوية الذي اتخذه مانديلا.

هذه المقارنة خاطئة، المقارنة الصحيحة تكون بين جنوب أفريقيا بعد المصالحة وقبلها. سألخص بعض النقاط التي أوردها الجنوب الأفريقي روني كاسريلس في مقالته “كيف باع المؤتمر القومي الأفريقي فقراء جنوب أفريقيا في صفقته الفاوستية “:

١- ففي عام ٢٠٠٨، كان ٥٠٪ من السكان يحصلون على ٧.٨٪ من الدخل الكلي. هذا يعني أن الثروات متركزة في قلة قليلة من السكان، وأن الأغلبية الساحقة تعيش على الفتات.

٢- يشكل البيض ما نسبته ٨٣٪ من بين الـ٢٠٪ الأعلى دخلا. هذا يعني أنه بالإضافة لوجود تفاوت طبقي كبير بين الأغنياء والفقراء، أن أكثر الأغنياء بيض. أي أنه لا يوجد تمايز طبقي فقط، بل تمايز عرقي أيضا.

٣- معدلات البطالة في جنوب أفريقيا حوالي ٢٦٪ ، رغم أن النمو يتزايد. ماذا يعني أن يتزايد النمو دون أن تتزايد الوظائف معه؟ هذا يعني ما تعنيه الأرقام السابقة: تركز للأموال والثروات في فئة قليلة من لون واحد، هو نفسه اللون الذي كان حاكما أيام الأبارتهايد.

الثانية، حديث هند عن “أسطورة الحق الكامل”. وهنا لدي ملاحظتين:

١- تقول أن هذه الأسطور قادت إلى ضياع أعمار واستنزاف ثروات. سؤالي أنا: ما هي الأعمار التي ضاعت والثروات التي استنزفت؟ كلامها مجرد حشو غير مسند بأي دليل.

٢- أنا لم أرفض التسوية في المقال. أنا قلت بالحرف الواحد: “وفي سياقنا العربي، سياق الربيع العربي والتحولات الإقليمية، فإنه من الضروري ألا يتم الاحتذاء بالتسوية التي قام بها مانديلا، أي ذلك النوع من التسوية الذي يقوم بإدماج حركة المعارضة، لأجل تحييد الثوّار، ومنح المعارضة إمكان الوصول إلى السلطة على حساب الفقراء.”

أي أنني هنا أرفض نموذج محدد للتسوية يشابه الما حدث في جنوب أفريقيا، ووصفته بشكل واضح “ذلك النوع من التسوية الذي يقوم بإدماج حركة المعارضة، لأجل تحييد الثوّار، ومنح المعارضة إمكان الوصول إلى السلطة على حساب الفقراء”.

وعندما أتحدث عن “سياق الربيع العربي”، فأنا أتحدث عن محاولات أجزاء من الأنظمة المستبدة في الدول التي شهدت ثورات للدخول بصفقات مع الحركات المعارضة من أجل وأد هذه الثورات وعدم تحقيق مطالبها. إلا أنه على ما يبدو أن هند فهمت كلامي عن التسوية هنا بأني أرفض عملية السلام بين العرب والإحتلال الصهيوني، وتطالب العرب أن يقدموا “تسويات” مع الإحتلال. حسنا الرد هنا بسيط:

أ- نعم، لا يوجد أي معنى من الحديث عن “تسوية” مع احتلال، إلا إذا كانت تسوية هنا تعني استسلام.

٢- أن المحاولة العربية “للتسوية” التي تم تدشينها منذ التسعينات لم تقد إلى شيء: عام ١٩٩٦ شنت اسرائيل حملة عناقيد الغضب ضد لبنان، بداية الألفين قمعت بشكل وحشي الانتفاضة الثانية، بعد ذلك تم اجتياح غزة، بعدها تم قصف لبنان، بعدها ضربت غزة..إلخ. هذا هو الطرف الذي تريدنا الآنسة هند أن نقدم له “تسويات”.

منذ عام ٢٠٠، تقتل إسرائيل سنويا ما معدله ١٢٠ طفل فلسطيني، منذ عام ٢٠٠٠ قتلت إسرائيل ٥٢٥ فلسطيني سنويا، منذ عام ٢٠٠٠ تسببت إسرائيل بأذى جسدي ل٣ آلاف و٩٠٠ سنويا. هذا هو الطرف الذي تريدنا الآنسة هند أن نقدم له “تسويات”.

تسجن اسرائيل الآن ٥ آلاف فلسطيني، وهدمت من البيوت ما يقارب ٢٧ ألف منزلا، وبنت ما يقارب ٢٦٠ مستوطنة خاصة باليهود فقط. هذا هو الطرف الذي تريدنا الآنسة هند أن نقدم له “تسويات”.

December 19, 2013

عبدالله حميدالدين وفلسفة التهزيء والشتم (يوجد صور)

قرر عبدالله حميدالدين أن ينهي الحوار حول موضوع الهوية الوطنية برد متوتر جدا لدرجة أن عنوانه هو كالتالي: “صناعة الهوية تعليق على سلطان الثاني“، فعوضها عن أن يكتب “التعليق الثاني على سلطان العامر”، من شدة التوتر كتب “تعليق على سلطان الثاني”.

طبيعي أن يتوتر الناس، إلا أن الغريب أن يتحوّل التوتر لديهم إلى نوع من تصنع دور الضحية. ففي المحاولات التي كان يشنها مرزوق العتيبي في تويتر لجعلي شاتما لعبدالله حميد الدين، حدثت هذه المحادثة بين مرزوق العتيبي ومحمد النعمة وعبدالله حميدالدين:

لا أعلم منذ متى أصبحت ربطي بين أفكار عبدالله حميدالدين حول الهويّة والمدرسة الفاشية: شتما؟ وإذا كان شتما، فهل يمكن قول نفس الشيء عن كلامه لي في تدوينته الأولى (ذات العنوان المكتوب بشكل صحيح): “وفي الأخير من يريد أن يعرف ما هي القومية وما هي العروبية .. فعليه أن يقرأ أسلوب سلطان هنا.. ففيها يكمن جوهر الفكر الشمولي وتعاطيه مع من يختلف عنه.”

هل الوصف بالفاشية يعتبر شتما، والوصف بالشمولية يعتبر من “آداب الحوار”؟ أمر غريب.

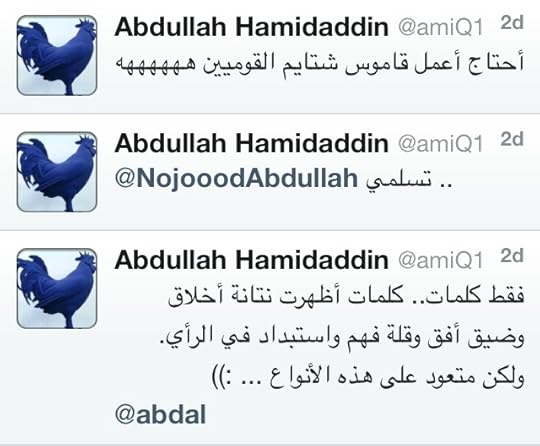

ليس هذا فقط بل إن ما فعله حميدالدين عندما انضم لحملة الردح حول “القوميين الشتامين”، أنظروا لهذه التغريدة مثلا:

فلسفة عبدالله حميدالدين في التهزيء والشتم والتسفيه

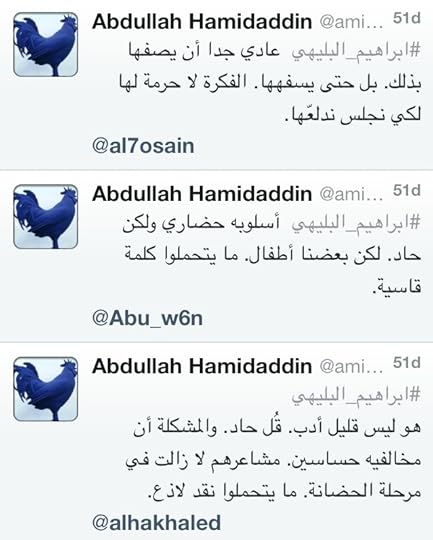

في آخر شهر أكتوبر، قام طلبة جامعة اليمامة بالإنسحاب من قاعة المحاضرات اعتراضا على الإهانة التي طالتهم من شيخ (جالدي الذات) العرب: إبراهيم البليهي. ماذا كان تعليق حميد الدين على هذه الحادثة؟ هل كان موقفه من الشتم مثل موقفه الآن؟ لنتابع تغريداته سوية:

١- في البداية خفف من كلام البليهي ووصفه بأنه حاد، وبأن بعض المتلقين أطفال وحساسين..إلخ:

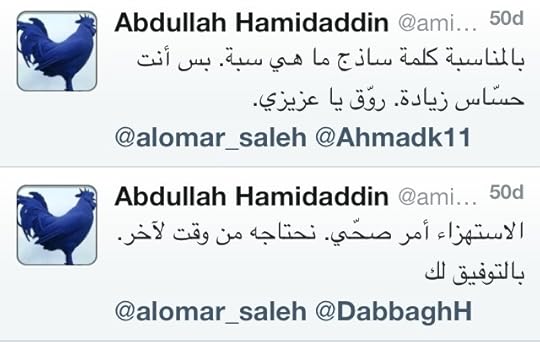

٢- بعد ذلك، انتقل خطوة وبات يبرر التهزيء والإشارات الجنسية للمتلقين وتسفيه الأفكار ومسح البلاط، وراح يقتبس من محاضرات بعض المحاضرين الأوروبيين والأمريكيين الذين قاموا بالإهانة، ليبرر سلوك البليهي، لنشاهد سوية (الترتيب من أسفل إلى أعلى) :

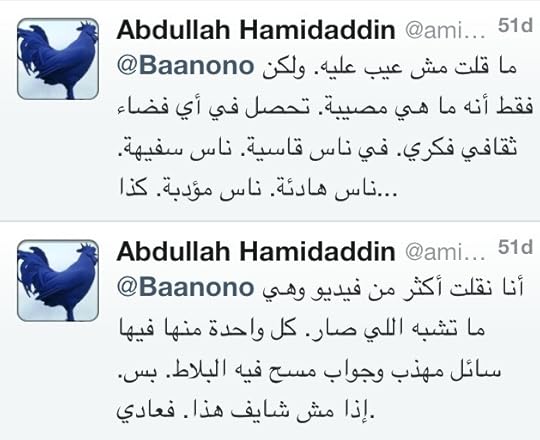

٣- وحميدالدين ليس رجل أقوال، بل رجل أفعال أيضا، فهو لا يكتفي بالتنظير بل يمارس ما ينظره أيضا، على سبيل المثال، هنا يصف الدويش بأنه معتوه:

خاتمة

ما هو الهدف من توضيح هذه الفلسفة الحميد-دينية في التهزيء والإهانة؟ هناك ثلاثة:

1- أن أبين أن لجوء حميدالدين لتصنع دور الضحية التي تتعرض للشتم، إنما هو تلحف بالأدب لستر سوأته بعد أن أعيته الحجة. وهذا الأسلوب من أفضل الأساليب للهروب من الحوار: أن تنتقل من الحوار لتشكك في أدب وآخلاق محاورك.

2- أتمنى الآن من روّاد حملة الأخلاق الحميدة في تويتر من أمثال مرزوق العتيبي أن يعظوا أخاهم عبدالله، فإنه – للأسف الشديد- مثل القوميين يرتكب كبيرة الشتم وينظر لها.

3- هو إني للتو سلمت أحد أبحاث نهاية الترم، ووجدت نفسي متفرغا، فقررت أن أسليكم بهذه الصور.

December 16, 2013

عبدالله حميدالدين والبحث عن الهوية الغائبة

كتب عبدالله حميد الدين ردا على تدوينتي الأخيرة. في التدوينة قدمت الحجج التالية ردا على أطروحة حميدالدين:

١- هو فرّق بين الهويات التي تبنى على “أفكار”، وبين الهويات التي تبنى على أساس الحدود. أنا وضحت له أن الحدود أيضا أفكار وبالتالي تفريقك هذا لا معنى له.

٢- هو يعتبر الدولة مصدرا للهوية. ووضحت له أن هذا أولا إلغاء للتاريخ، وثانيا تجاهل لحقيقة التحيزات الموجودة في الدولة السعودية الحالية، وثالثا انتماء للمدرسة الفاشية التي تعتبر الدولة هي من تحدد من نحن.

٣- أنه يصرّ على الربط بين العروبة وأحد مشاريعها السياسية ويخلط بين نقدها ونقد هذا المشروع. فبيّنت له أن هناك فرق بين الهوية والمشروع، وهذا التفريق الذي ينطبق على الفكر القومي لا ينطبق على الفكر الفاشي- الذي يعتبر الدولة هي الهوية أو بدونها تتلاشى الهوية- الذي يصدر عنه.

فيما يلي سألخص رد حميدالدين على كل نقطة ثم أقوم بالرد عليه:

١-الفرق بين القومية والحدود:

بالنسبة لمسألة التفريق بين فكرة القومية وبين الحدود، قال: “هي جميعا في نهاية التحليل قضايا توجد في الذهن. ولكن فرق بين “فكرة” تمتمد وتتسع وبين حدود أرضية ثابتة. ولن أخوض هنا كثيراً لأن سلطان لم يناقش الفرق بين العروبة وبين الحدود ولكنه فقط ناقش طريقتي في تسميتها. وهذه طريقة من طرق نقاشه وخروجه عن الموضوع الذي لا يملك عليه إجابة.”

أي أنه:

أ- تراجع عن تفريقه الأول وأقر معي أنها جميعها أفكار، أو “قضايا توجد في الذهن”.

ب- طرح فرقا بينهما وهو أن “الأفكار تتمتد وتتسع” بينما “الحدود أرضية ثابتة”.

جـ- رفض الاستمرار بطرح فروقات بينهما، مفضلا الانتقال من موضوع النقاش لشخص محاوره، حيث ذكر أن سبب رفضه هو أن “سلطان لم يناقش الفرق بين العروبة وبين الحدود ولكنه فقط ناقش طريقتي في تسميتها. وهذه طريقة من طرق نقاشه وخروجه عن الموضوع الذي لا يملك عليه إجابة“.

وتعليقي سأختصره بثلاث نقاط:

أولا، أنا لم أفرق بينها، بل حميد الدين الذي فرق بينهما. فكيف يطالبني بطرح فروقات؟ هو من جعل هناك “فرق نوعي” بينها، لدرجة أن الأولى تسمى أفكارا والحدود لا تسمى ذلك. ورغم تراجعه عن عدم اعتبار الحدود فكرة، إلا أنه يصر على اعتبار هناك فرق نوعي يجعلها تختلف عن الدين والقومية.

ثانيا، الفرق الوحيد الذي طرحه حميدالدين بين الحدود والقومية، هو أن القومية “فكرة تتمتد وتتسع”. حسنا، هذا أيضا ينطبق على الحدود أيضا. وسأقدم له أربعة أمثلة:

١- الولايات المتحدة الأميركية، بدأت كدولة حدودها حدود الولايات الثلاث عشرة المؤسسة لها، والآن “تمددت” حدودها “وتوسعت” لتشمل خمسين ولاية.

٢- بريطانيا، كانت تسمى يوما “الامبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس” لأن حدودها يشمل رقعة تمتد من مشارق الأرض إلى مغاربها، وقد كانت قبل ذلك مجموعة جزر، وهي الآن مجموعة جزر.

٣- الكيان الصهيوني، بدأ محتلا الأرض العربية التي تغطي حدود حرب عام ١٩٤٨م، ثم تمتد ليشمل الأراضي العربية التي احتلها عام ١٩٦٧، ثم تمتد ليشمل أراض عربية جديدة في لبنان بعد اجتياحها له عام ١٩٨٢م.

٤- الدولة السعودية الحالية: بدأت بحدود الرياض، ثم خلال ثلاثين سنة، تمددت لتشمل نجد والأحساء، ثم ضمت حائل والشمال، ثم عسير، ثم الحجاز، ثم جازان ونجران.

كل هذه الدول حدودها “تمددت وتوسعت”، بل بعضها “توسعت ثم انكمشت”. فكيف يقول أن الفرق بين القومية والحدود أن القومية “تتمدد وتوسع” والأخيرة لا تفعل ذلك؟

ثالثا، بل يمكن عكس هذا الفرق إذ نقول إن تغير حدود الأمة- لأنه مرتبط بجماع قيميّ- أبطأ وأصعب من تغير حدود الدولة. وسأضرب مثالين:

١- القوميون العرب من مائة سنة وهم يعتبرون حدود الأمة العربية من المحيط إلى الخليج. ظل هذا ثابتا، ولم يتغير كثيرا. بالمقابل، نجد أن حدود الدول العربية تغيرت كثيرا في المائة سنة الماضية: فجزيرة العرب كانت سبع دول، توحدت كلها في دولة واحدة اسمها السعودية. والإمارات العربية كانت عدة إمارات وتوحدت كلها في دولة واحدة، واليمن كان منقسما ليمنين، ثم توحد لدولة واحدة. والكيان الصهيوني تمدد وابتلع اراض عربية جديدة، ومصر والسودان تقسمت، ثم السودان تقسمت. وليبيا كانت ثلاث دول فصارت دولة واحدة.

فإن كان هناك ثبات، فهي حدود انتشار الأمة، وليس حدود الدول الخاضعة لصراع القوى.

٢- المثال الثاني ألمانيا، فبعد الحرب العالمية الثانية، تم تقسيمها لألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية، ثم تم توحيدها بعد انهيار جدار برلين عام ١٩٨٩م، فالحدود تغيرت خلال خمسين عام مرتين، لكن الأمة الألمانيا لم تتغير، وكانت هي الأساس الذي تم إعادة التوحيد على أساسه.

فهذا الفرق الذي ذكره حميد الدين غير صحيح أبدا بل إنه ينطبق على الحدود أكثر من إنطباقه على أي شيء آخر. وبالتالي فهو بين أمرين: إما أن يقر أنه لا شيء “استثنائي” و”مميز” في الحدود حتى يتم اعتبارها أساسا أفضل للدول، أو أن يأتي لنا بفروق جديدة تبرر له تفريقه. فهو صاحب دعوى التفريق، وعليه البيّنة.

٢- بالنسبة لمأزق إلغاء التاريخ: فكان رد حميد الدين كالتالي:

١- أعاد تأكيد أنه يلغي التاريخ.

٢- قام بترديد الكلام المعروف أن التاريخ صناعة وليس موضوعيا.

٣- قال أن “إلغاء التاريخ لا يعني – كما يريد سلطان – أن البديل هو الأمر الواقع”. حسنا، ماذا يعني؟ جاء جوابه كالتالي (وليعذرني القارئ في نقل كلامه مطوّل):

“فالهوية السياسية كما قلت مرارا .. وقلت له أكثر من مرة .. إن الهوية السياسية اختيار قائم على مصالح معينة. هذا الاختيار يتحوّل إلى مشروع. فينجح أو يفشل. وهذا الاختيار قد يصادم الواقع وقد يوافقه.

وقلت له أنه يمكن لأحد أن يختار الهوية القومية العروبية كهوية سياسية أو أي هوية أخرى. اي لم أنف شرعية ولا حق أن يختار أحد العروبة. ولكن ما لا أقبله ولا أتفق عليه هو أن هناك هوية لها قيمة ذاتية أو قيمة خارج قيمة المصلحة. العروبة قيمتها لمن يؤمن بها هي في أنها تمثل مصالح سياسية معينة. فقط لا غير. ومثل ذلك الهوية السعودية. اليمنية. العراقية. إلخ.”

وتعليقي سيكون كالتالي:

حميد الدين إذن يقول: ١- يجب إلغاء التاريخ من الهوية السعودية. و٢- وهذا لا يعني الركون للأمر الواقع. إلا أني لم أفهم بالضبط ما يقصده في حديثه عن الهوية، ولهذا سأطرح الاحتمالات التي يمكن أن يكون يقصدها وأبدي رأيي فيها:

الاحتمال الأول، أنه يقصد “ما يحدد الهوية هو المصلحة ولا شيء آخر”.

إذا كان هذا قصده، فهو يعلن تراجعه عن كل كلامه السابق. فكل طرحه كان قائما على تحديد الهويّة بالدولة. إذ قال لنادين البدير أن ما يجمع السعوديين هم الدولة، وقال في رده الأخير هذا أن الدولة ركيزة الهوية الوطنية. الآن يتراجع عن كل هذا، ويقدم محددا جديدا للهوية هو “مصلحتنا”.

هذا من جهة، من جهة ثانية عندما نقول أننا “يجب أن نحدد هويتنا بناء على مصلحتنا”، فهذا تناقض. لأن “نا” في كلمة “مصلحتنا” تعني إشارة إلى مجموعة محددة، أي مجموعة لها هوية.

ولأوضح ذلك أكثر سأبين المعضلة بشكل أكثر تفصيلا. حميد الدين يقول “يجب أن نحدد هويتنا بناء على مصلحتنا”. نأتي نسأله: “من هم نحن المقصودين بمصلحتنا؟”. هنا سيكون عليه تحديد مجموعة ما، لنفرض أنه قال: “السعوديين”. هنا سنسأله: من هم السعوديون؟”. ومهما يكن جوابه على هذا السؤال، فسيكون هو محدد الهويّة عنده وليس المصلحة كما ادعى في بداية الكلام.

فتحديد الهوية تسبق المصلحة. لا يمكن الحديث عن “مصلحتنا” قبل تحديد من هم “نحن”.

الاحتمال الثاني: أنه يقصد “يجب علينا نحن الموجودين في حدود الدولة السعودية أن نختار هوية تتناسب مع مصلحتنا”

هذه الصياغة الجديدة تنجو من الاعتراضين السابقين فهي لا تتضمن تراجعا، ولا تناقضا. إذ أنها تحدد الـ”نحن” بحدود الدولة السعودية. لكن مشكلتها أنها تحصيل حاصل. بعابرة أخرى، فهو يقول أنه يجب علينا نحن السعوديون أن نكون سعوديون. وعندما نسأله ماذا يجمع السعوديون؟ يقول الدولة. وهنا سنعيد طرح نفس الإشكاليات مرة أخرى: أن تحديد الهوية بالدولة يلغي التاريخ، بمعنى أنه يستسلم للأمر الواقع، ويواجه مشكلة أن الدولة نفسها ليست محايدة ثقافيا وتاريخيا، ويواجه مشكلة الفاشية التي تجعل من الدولة تخلق المعنى والحق.

الاحتمال الأخير: أنه يقصد “أن البشر الموجودين في حدود ما يعرف الآن بالدولة السعودية لديهم هويّات متعددة: من بينها الإسلام والعروبة والسعودية، والأفضل لتحقيق مصالحهم المشتركة أن يختاروا الهوية السعودية”.

وهذه العبارة هي ما يمكن أن نعتبرها محاججة سليمة. لكنها محاججة تعاني من مشكلتين رئيسيتين:

الأولى أنها تحيل إلى ما هو موجود، تحيل إلى هويات موجودة لا هويات في طور الصناعة. والهويات الموجودة هي هويات لها تاريخ. وهذا يتعارض بشكل رئيسي مع تحديد حميد الدين للهوية السعودية بأنها يجب أن تكون بلا تاريخ.

الثانية أنه إذا قرر أخيرا التضحية برفض التاريخ والقبول بالهوية السعودية الحالية الموجودة، فهو سيكون وجها لوجه أمام ما يرفضه فيها: أنها قائمة بشكل رئيسي على الوهابية، وأنها مرتبطة بشكل رئيسي بالاستبداد، فهي من اسمها تشير إلى اسم عائلة. أي أن هذه الهوية السعودية الحالية تجعل مني أنا القصيمي النجدي الوهابي في وضع أفضل منه هو اليمني القاطن في الحجاز الزيدي المذهب، أي أنها تخدم مصلحتي أنا أكثر من مصلحته هو، ولا أظن أنه- خصوصا أنه يقدس المصالح- سيقبل بهوية تجعل منه مواطن درجة ثانية.

٣- بالنسبة للإلزام بنظام الحكم السعودي الحالي

حميد الدين قال أن مرتكزات الهوية السعودية الحدود والنظام الاساسي للحكم وما يمكن أن يتطور عنه والمشاركة. فبينت له أن النظام الأساسي للحكم متحيز وتاريخي، فكيف ستنزع منه التاريخ؟ وبينت له كيف أنه يتضمن جوانب دينية واستبدادية واضحة.

جاء رده بأنه: ١- لديه موقف من علاقة الدين والدولة. ٢- وأنه اعتبر النظام الأساسي وثيقة الإنطلاق.

وتعليقي سيكون كالتالي:

أولا، هو قفز على النقطة التي وضعتها ولم يجب عليها. هو يقول أن النظام الأساسي وثيقة الانطلاق لبناء هوية سعودية بلا تاريخ. أنا قلت له أن وثيقة الانطلاق هذه محملة بالتاريخ، محملة بالارتباط بالدين، محملة بالتحيز، محملة بكثير من استمداد الشرعية من تجربة التأسيس التاريخية. فعليه أن يوضح لنا كيف يمكن أن يعتبر هذه الوثيقة نقطة انطلاق إلى هوية بلا تاريخ.

ثانيا، وإذا كان لحميد الدين موقف من الدين وعلاقته بالدولة، ويطالب بتأسيس هوية جديدة لا يكون فيها الدين ولا التاريخ دور، ويسعى لتدشين دستور جديد للدولة يلغي عنها ارتباطها بالدين وبالتاريخ وكافة تحيزاتها. دستور جديد يلغي الاستبداد ويكفل للمواطنين المشاركة بالقرار السياسي. ألا يعتبر هذا “تقويضا للدولة” التي اعتبرها أساسا للهوية؟ أم أن “تقويض الدولة” عند حميد الدين ينحصر بتغير الحدود فقط؟ وعند هذه الحالة سيواجه معضلة أخرى وهي شرعية هذه الحدود وتمسكه بها.

وألا يعتبر حلم تغيير الدولة السعودية إلى الشكل المثالي الذي يطرحه حميد الدين، حلما صعب التحقيق، بل إنه أصعب بمراحل من إنشاء حلم تحويل الجامعة العربية إلى اتحاد عربي بين الدول العربية؟

ثالثا، وهو الأهم، كل حديث عن الهوية السعودية هو عن مشروع مؤجل، عن شيء سيأتي فيما بعد، أي عن شيء ليس موجودا الآن. وكون الهوية غير موجودة الآن، فلا يمكن لنا تحديد مصالحنا. وكوننا لا نستطيع تحديد مصالحنا، لا نستطيع القيام بأي شيء. فكل قرار تتخذه الحكومة السعودية هو قرار مبني على مصالح غير مصالح السعوديين بحسب الهوية التي يسعى حميد الدين إنشائها. وهذا الإلزام يجعل من مشروعه غير عملي أصلا.

٤- الهوية والمشروع السياسي

في هذه النقطة تبيّن أنه لا يوجد خلاف، وبالتالي من الآن وصاعدا سنتوقع من حميد الدين عندما يناقش الهوية العربية أن يتخلص من عقدة عبدالناصر. وأن يركز الموضوع على الهوية نفسها على المشاريع. بالمقال، عليه أن يبين لنا- حتى يتبرأ من المدرسة الفاشية- كيف يفصل بين الهوية السعودية ومشروع الدولة السعودية.

٥- ملاحظة أخيرة:

أثناء تصفحي لمدونة حميد الدين لفت نظري مقالة بعنوان “عمان ومجلس التعاون” إذ يقول في آخر سطر فيها التالي: “ففي الأخير فإن بين السعوديين والعمانيين جوار، وهم أيضاً قوم واحد، ومصيرهم العيش المشترك”. شككت لوهلة أن الترجمة للعربية كانت خاطئة، فرحت للنص الإنجليزي فوجدته يقول أكثر من ذلك، إذ النص الإنجليزي يقول التالي:

“For in the end, Saudis and the Omanis are neighbors. We are one people, destined to live with each other.”

وترجمته الحرفية: “ففي الأخير فإن بين السعوديين والعمانيين جوار، ونحن شعب (أو قوم) واحد، قدرنا أن نعيش سوية”.

لا أعلم الآن ماذا أقول. كل كلام حميد الدين السابق يرتكز على ركيزتين كبريين:

١- الهوية محصورة بحدود الدولة السعودية.

٢- الهوية السعودية الحالية المرتبطة بالدين والتاريخ مرفوضة، ويجب الإنتظار حتى تشكيل هوية جديدة بلا تاريخ ولا ثقافة ولا دين.

والآن في نصه هذا ينسف كلامه نفسه، فهو يعتمد على هوية حالية موجودة، ولا يعتبرها محددة بالحدود، بل هي تتجاوز ذلك لتضم معها حدود الدولة العمانية. وكلنا نعلم أنه لا يوجد مذهب يجمع السعوديون والعمانيون، ولا توجد حدود تضمهم سوية، الشيء الأكبر الذي يجمعهم هو أنهم عرب.

December 15, 2013

عبد الله حميد الدين : السلطة كمنبع للهوية الوطنية

“ليست الأمة هي من تولد الدولة كما تقول الفكرة الطبيعانية القديمة التي كانت أساس النظريات السياسية للدول القومية في القرن التاسع عشر. ما يخلق الأمة هي الدولة التي تهب للشعب وعيا بوحدتها الأخلاقية وإرادة وبالتالي وجودا فعالا… إن الدولة، حقيقةً، بصفتها إرادة أخلاقية عالمية، هي من تخلق الحق”

موسوليني في مقالته “مذهب الفاشية“

أطروحة حميد الدين:

في يوم ١٦ فبراير من عام ٢٠١٣، أجرت نادين البدير لقاء مع عبدالله حميد الدين في برنامجها اتجاهات، وكان موضوع الحلقة عن الهوية الوطنية السعودية. في الدقيقة الحادية عشر من هذا اللقاء سألت البدير حميد الدين: “إيش الشي اللي بيجمعنا اليوم؟”، بعد برهة صمت، وقليل من التلعثم، جاءت إجابة حميد الدين كالتالي: “أنا.. يعني.. قناعتي الشخصية… الدولة… أننا ننتمي إلى دولة واحدة”. سألته البدير: “يعني بس جوازات السفر هو اللي يجمعنا كمواطنين لهذا المكان؟”. أجاب حميد الدين: “لأ… يعني جواز السفر هو أحد تجليات الانتماء للدولة، الذي يجمعنا أن هناك وطن اسمه السعودية، له حدود معينة، له نظام سياسي معيّن: النظام الأساسي للحكم مثلا، وما يمكن أن يتطور إليه إلى أن يكون دستور أو أمر آخر… يجمعنا أننا لنا… آآآ… يعني ال آآ.. العامل الغائب- إذا صح التعبير- يجمعنا الذي هو أن نشارك مع بعض في بناء هذا الوطن.. فالحدود، النظام الأساسي، زائد المشاركة هي المفروض المقومات الأساسية لما يعني أن أكون سعوديا“.

اليوم، في جريدة الحياة، كتب حميد الدين مقالة بعنوان “نحو نظرة معمقة إلى الدولة الوطنية السعودية“. وفي هذه المقالة، قرر حميد الدين التالي (وسأختار النقاط المهمة التي أريد التعليق عليها):

١- أن الثقافة السياسية إما تبنى على أفكار كالقوم والدين، أو أنها تبنى على أساس- وما بين معقوفتين هو كلامه- “الحدود السيادية لدولة ما”.

٢- قد يكون للفرد ثقافات متنوعة، لكن مهما كانت الثقافة الأخرى فيجب أن تخضع للثقافة القومية. فالثقافة التركية للتركي القاطن في ألمانيا يجب أن تخضع للثقافة القومية الألمانية، وثقافة البخاري السعودي يجب أن تخضع للثقافة السعودية.

٣- الثقافة السياسية المبنية على الحدود السيادية هي الأقدر على احتواء واحترام الفروقات والتنوعات بين مختلف أطياف الشعب.

٤- القومي العربي السعودي عندما يصر على اعتبار “السعودي-البخاري” عربيا، لا يقوم بحل “مشكلة الثقافات” بل يقوم بمحوها لصالح الثقافة العروبية.

٥- على الدولة السعودية مراعاة مصالحها كدولة في سياستها الخارجية وليس مصالح الأمة العربية. وهو تفكير سطحي التضحية بالمصالح الجيوسياسية مقابل مصالح للأمة العربية ككل.

٦- القومي السعودي يعتبر نفسه امتدادا للمشاريع القومية والتي كانت كلها تهدف لتقويض الدولة السعودية.

٧- هناك فرق بين “شرعية الإنشاء” وبين “شرعية الاستمرار”. فكون الدول العربية نشأت بطريقة غير شرعية، لا يعني هذا أن استمرارها غير شرعي.

٨- أن القومي يساهم في استمرار الثقافة الشمولية التي “تريد من الفرد الولاء المطلق للفكرة”، و”تغض الطرف عن ممارسات العنف لأجل الحفاظ على نفسها، وتقدم نفسها على أنها غير قابلة للمناقشة”.

تفكيك الأطروحة:

هذه تقريبا هي لائحة الاتهام التي يسوقها حميد الدين في معرض دفاعه عن “الهوية السعودية”. سنقوم الآن بتفكيك هذه الدعاوى:

١- الدولة فكرة أيضا:

يصرّ حميد الدين عند مناقشته للهوية القومية بالتأكيد على أنها “فكرة”، وكأنه يريد القول أن “الولاء للحدود السياسية” ليس فكرة. ولا أعرف حقيقة ماذا يمكن أن نسمي “الولاء للحدود السياسية” إذا لم يكن فكرة أيضا. فالحدود السياسية في النهاية ليست “أمرا طبيعيا” بل هي “تواضع اجتماعي”، وهذا يعني أنها فكرة مثل غيرها من الأفكار. لو افترضنا أن شخصا افتراضيا جاء من كوكب آخر ولا يستطيع تمييز إلا المظاهر المادية، سيرى أن كوكب الأرض فيه تراب وجبال ومياه، لكنه أبدا لن يرى أن هناك حدودا بين الأردن والسعودية، فوجود هذه الحدود مرتهن لأفكارنا نحن، لاعترافنا نحن، لتواضعنا نحن.

٢- مآزق في اعتبار الدولة مصدر للهوية:

ملخص طرح حميد الدين: يجب أن تكون فكرة الدولة السعودية الحالية هي أساس الهوية السياسية. وهذا الطرح يعاني من عدة مآزق:

أ- أنه يلغي التاريخ:

وحميد الدين واضح في هذه النقطة، ففي تدوينته عن الهويّة الوطنية السعودية يقول بصريح العبارة أن الهوية الوطنية “ليست الذاكرة التاريخية المشتركة”.

إذا تم إلغاء البعد التاريخي من الهوية الوطنية فما سيبقى هو “الآن، والآن فقط”. ينظر حميد الدين لحدود للدولة التي وجد نفسه منتميا لها الآن (وهي بالمناسبة دولة لم يخترها)، فيقرر: هذه هويتي. وهذه الهوية، لأنها آنية، فإنها متغيرة بالضرورة، وتغيّرها هذا سيتبع تقلبات القوى. فعلى سبيل المثال لو قام الكيان الصهيوني الذي يحتل فلسطين وأجزاء من سوريا ولبنان بالتوسع واحتلال المنطقة الشمالية من السعودية، فسيقول حميد الدين: لا يهم ما مضى، ما يهم هو “الآن”، وبالتالي ستتغير هويته بتغير موازين القوى في العالم.

فهذه الهويّة الآنية مستسلمة تماما للقوي واملاءاته، وهي أفضل تبرير للخضوع للاستعمار. فلو كان حميد الدين يعيش في الهند يوم ١٤ أغسطس ١٩٤٧م، فإنه سيقول أن هويّة الهنود هي الهوية البريطانية، وسيقف في وجه حركة التحرر القومي التي يقودها غاندي معتبرا إياها “تقوض” الهوية السياسية للهنود. في اليوم التالي، أي في تاريخ ١٥ أغسطس، عندما أعلنت الحركة القومية الهندية استقلالها من الاستعمار البريطاني، فسيقول حميد الدين: الهويّة اليوم هي الهندية.

فمناهضة الاستعمار تنطلق في جوهرها على تفسير محدد للتاريخ: أن هذا المستعمر قام في الماضي باستباحة أراضينا نحن، ونحن سنقوم بالتضحية من أجل استعادة حقوقنا التي سلبت في الماضي. إلا أن حميد الدين لا يعتبر التضحية جزءا من الهوية، فهو يقول في تدوينته بشكل صريح أن الهوية الوطنية لا تتضمن “الاستعداد بالتضحية. فقد ينتمي شخص إلى وطن ولا يضحي له”.

فالهوية التي يبشر بها حميد الدين: آنية، مستسلمة للقوي، لا تنتظر أي تضحية لأجلها. أي هوية أنانية نفعية.

ولا مفر لحميد الدين من هذه الإلزامات إلا بأن يعترف بأن التاريخ يلعب دورا في تشكيل الهوية. كأن يقول مثلا: الحدود هي حدود الدول بعد الحرب العالمية الثانية . وهنا- هنا تحديدا- عندما يضع نقطة في التاريخ يجعل ما بعدها شرعيا وما قبلها غير شرعي، سيكون عليه أن يقدم تبرير لاختيار هذه النقطة، وهذا التبرير سيكون تاريخيا ومتحيزا بالضرورة. وأهم ما في هذا التبرير أنه سيعتبر أن للهوية منبعا غير الدولة وحدودها الآنية، بل منبعا منفصلا عنها هو هذه الرواية التاريخية التي يتبناها، وبهذا تنهار أطروحته بشكل كامل.

ب- أن الدولة السعودية كيان تاريخي ثقافي:

فالدولة السعودية ليست كيان محايد ثقافيا وتاريخيا، فالحدود الموجودة الآن لها “قصة”، أي تاريخ. وهذه القصة لا يمكن فصلها وإلغائها عن الدولة.

فعندما يقول حميد الدين أن من مقومات الهوية السعودية هو النظام الأساسي للحكم، فهو هنا يعتبر التالي جزءا من الهوية السعودية:

١- أن “تمثل الدعوة الإصلاحية التي قامت على أساسها الدولة السعودية الركيزة التي اعتمد عليها الحكم فيها ، و تقوم تلك الدعوة على أساس إقامة شرائع الإسلام و الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر و تطبيق مبـادئ الشريعـة الإسلاميـة ، وإصلاح العقيدة و تنقيتها من البدع و هي بذلك تستمد مبادئها من المبادئ الإسلامية الصحيحة التي كانت سائدة في صدر الإسلام” وأن “المملكة العربية السعودية، دولة إسلامية، ذات سيادة تامة، دينها الإسلام، ودستورها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولغتها العربية، وعاصمتها الرياض”. و “أن علم هذه الدولة “تتوسطه كلمة “لا إله إلا الله ومحمد رسول الله”".

٢- وأن “نظام الحكم في المملكة العربية السعودية … ملكي. وأن “يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء .. ويبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم”.

٤- وأن “الأسرة هي نواة المجتمع السعودي .. ويربى أفرادها على أساس العقيدة الإسلامية وما تقتضيه من الولاء والطاعة لله ولرسوله ولأولي الأمر .. واحترام النظام وتنفيذه وحب الوطن والاعتزاز به وبتاريخه المجيد.” وأن “يهدف التعليم إلى غرس العقيدة الإسلامية في نفوس النشء وإكسابهم المعارف والمهارات وتهيئتهم ليكونوا أعضاء نافعين في بناء مجتمعهم محبين لوطنهم معتزين بتاريخه”.

وضمن نظام الحكم هذا. نجد أن الهوية السعودية التي يبشر بها حميد الدين ليست منفصلة عن التالي:

١- اعتبار الإسلام بحسب نسخته الوهابية جزءا أصيلا فيها.

٢- أعتبار الحكم ملكي- أي غير ديمقراطي- محصور في أسرة واحدة تستمد شرعية حكمها من حدث تاريخي هو “التأسيس”.

أي أن الترويج للهوية السعودية لا يمكن أن ينفصل عن الترويج لما تتضمنه من تحيزات ثقافية ودينية واستبدادية. وسنعود لهذه النقطة بعد قليل.

ج- أن الدولة هي جهاز عنف منظم:

يعرف الفيلسوف ماكس ڤايبر في مقالته “السياسة كمهنة” الدولة بأنها “تجمع بشري استطاع أن يملك تسويغا لاحتكار الاستخدام الشرعي للعنف في رقعة جغرافية محددة”. من هذا التعريف يمكن أن نخرج بنقطتين: الأولى، أن الدولة هي جهاز احتكار للعنف، أي أن الدولة هي التي تسجن، هي التي تعاقب من يخالف القوانين، هي التي تقتل…إلخ. أما الثانية، أن احتكارها للعنف هنا مشروط بأن يكون استخدامه شرعيا. وتحديد هذه الشرعية يعتمد على المرجعية الأخلاقية التي ننطلق منها في تقييمنا لفعل الدولة، وهذه المرجعية الأخلاقية هي في جزء كبير منها محدد الهويّة السياسية التي نتبناها.

في الاقتباس الذي استفتحنا به هذه التدوينة، يقرر موسوليني أن الدولة هي منبع الهويّة، أي أن الفاشية تعتبر أن الدولة هي من تحدد متى يكون استخدام العنف شرعيا من عدمه، وما ينبع من هذا الموقف هو أن كل ما تقوم به الدولة هو حق، وهذا ما صرّح به موسوليني عندما قال أن الدولة “هي من تخلق الحقّ”. من هذا المنطلق لا يمكن الاعتراض على الدولة، لا يمكن تخطئتها، إن قتلت فهي على حق وإن سجنت فهي على حق، ومهما يكن ما تقوم به فهي في كل أفعالها على حق. فبحسب موسوليني: “بالنسبة للفاشي، كل شيء داخل الدولة، ولا شيء بشري أو إنساني أو شيء ذو قيمة يقع خارجها. بهذا المعنى تكون الفاشية شمولية”.

أطروحة حميدالدين تقع ضمن هذه المدرسة، فالهوية تحددها الدولة، تنبع منها. من هم السعوديون؟ هم من يقرر نظام الجنسية السعودية من هم. ما هي حقوقهم؟ هي ما تقرره الدولة. لا شيء خارج هذه الدولة، لا تاريخ، لا ثقافة، لا قومية، تملك أي دعوى ضدها. بهذا المعنى يكون حميد الدين- دون وعي منه- فاشيا.

٣- الفرق بين الهويّة السياسية والمشروع السياسي:

في مقالة سابقة، كتبت عن “الفرق بين الهوية القومية والآيديولوجيا القومية“. وملخص الأطروحة عندما نقول أننا عرب فإننا نعلن أن هناك مجموعة سياسية تمتد من المحيط والخليج تحيط بها تحديات وتعيش ضمن واقع محدد، ويجب أن تقدم لهذه التحديّات جوابا. هذا الجواب ليس واحدا، بل متعدد ومتنوع ومرتبط بالظروف التاريخية والزمنية. فجواب عبدالناصر مثلا للمشاكل التي تحيط بالعرب يختلف عن جواب الملك فيصل، وجواب هؤلاء يختلف عن جوابي أنا أو جواب عزمي بشارة. فالمشاكل نفسها تتغير وتتبدل، والأجوبة نفسها تتغير: فمثلا في زمن عبدالناصر كانت هناك مشكلة رئيسية تتمثل بالاستعمار، الآن تحررت غالب الدول العربية من الاستعمار ما عدا فلسطين. في زماننا الحالي نعاني من مشكلة الطائفية، التي لم تكن حاضرة بقوة في زمن عبدالناصر.

ما لا يفهمه حميد الدين أن القومية العربية ليست هي “أجوبة عبدالناصر” للمشاكل التي كانت تحيط به، الهوية العربية موجودة قبل عبدالناصر- فهي الأساس الذي عليه تم تأسيس الجامعة العربية مثلا- وما زالت توجد حتى بعد عبدالناصر، حيث تتمثل بأبهى صورها في الربيع العربي هذه الأيام. بل حتى في وقت عبدالناصر، كانت هناك مشاريع قومية غير ناصرية، وهذه الحركات والأحزاب هي التي قام بجمعها محمد جمال باروت في سفره الضخم “الأحزاب والحركات والتنظيمات القومية في الوطن العربي“.

إلا أني لا ألوم حميد الدين في إصراره على جعل القومية هي الناصرية ولا شيء غير ذلك، فهو كما سبق أن ذكرنا: فاشي، لا يفهم وجود هوية بدون دولة، وبالتالي يعتبر دولة عبدالناصر هي منبع الهوية القومية ولا يمكن أن توجد بدونها.

فمن جهة الهوية: شيء، والآيديولوجيا: شيء آخر. ولو أصر حميد الدين على المماهاة بين الهوية والآيديولوجيا، فهل سيقبل مثلا أن نعتبر هويته امتدادا للمشروع السعودي؟ أنها هي الوهابية مثلا؟ هل سيقبل أن نعتبر التجربة السياسية السعودية من استبداد، واعتقال للمئات دون محاكمة وتهمة لسنوات، وقمع الحراك الدستوري السلمي، وملاحقة الناشطين والتضييق عليهم، بأنه هو ما يعنيه بالهوية السعودية؟ هل سيقبل أن يكون رموز هويته الوطنية هم الملك فهد والأمير نايف والأمير مشعل والشيخ ابن ابراهيم وابن باز؟

أخيرا، هذه القدرة التي تمتلكها الهوية القومية على الفصل بين الهوية والمشروع السياسي ونقده من أرضية مشتركة دون الانخراط فيه، لا تملكها الهوية الفاشية التي ينظر لها حميد الدين التي تعتبر أن الهوية هي المشروع نفسه لا شيء آخر.

November 19, 2013

العنصرية تجاه العمالة الأجنبية

شاهدنا في الأيام الماضية صعوداً مظفراً لخطاب عنصري ضمن سياق الحملة التصحيحية الموجهة ضد العمالة الأجنبية في السعودية. لعب هذا الخطاب دوراً تعبوياً وتبريرياً لممارسات مفرطة في شدتها، وكان بالإمكان تفاديها بسهولة. ما سأحاول فهمه في هذه المقالة هو السر وراء سهولة بروز وسرعة تفشي مثل هذا الخطاب.

لكن قبل طرح أية إجابة، سأوضح ماذا أقصد بالعنصرية، فعلى رغم أنها مسألة تؤثر في سلوكياتنا وأخلاقيتنا، إلا أنها ليست مسألة محصورة في المجال الأخلاقي، أي أنها ليست محض التحيزات أو مشاعر الكراهية والحب التي قد يحملها الواحد منّا تجاه مجموعة من البشر تتشارك بسمة أو صفة محددة.

إن العنصرية بنية اجتماعية، أي أن هذه المشاعر والتحيزات تشكلت ونبعت ضمن سياقات ومؤسسات اجتماعية وقانونية وسياسية واقتصادية أنتجتها وتعيد إنتاجها باستمرار، جاعلة منها شيئاً أشبه ما تكون بالمسألة الطبيعية.

فعلى سبيل المثال، في الولايات الجنوبية الأميركية قبل الحرب الأهلية، كانت هناك مؤسسة للعبودية. كانت هذه المؤسسة تعتبر أشبه ما تكون بالطبيعية، وذلك نتيجة ترسخها لعقود من التشريع القانوني والأعراف الاجتماعية والمصالح الاقتصادية. قد يدين أحد الأفراد هناك «المعاملة السيئة للعبيد»، لكنه لن يدين حقيقة كونهم عبيداً، إن عدم الإحساس بوجود مشكلة هنا هو الجذر العميق لكل كراهية أو عنف قد ينجم تجاه المجموعة البشرية الخاضعة للعنصرية.

لننتقل إلى إشكاليتنا السابقة الآن، قد يبادر البعض بطرح تفسير سريع من كلمة واحدة قائلاً: «الإعلام»، أي أن البعد الإعلامي للحملة سواء في تغطيته للأحداث أم في حثه المجتمع على التعاون معه أم في محاولته التسويغ والتبرير، أسهم في تأجيج هذه التحيزات العنصرية وتوفير إطار تبريري له.

في الحقيقة، إن هذا الجواب ليس دقيقاً، فالإعلام يحفز ويضخم «صحيح»، لكنه يحفز ويضخم تحيزات ومشاعر موجودة، ولا يستطيع خلق جديد، تستطيع عبر الإعلام أن تؤجج مشاعر الناس الدينية، لكنك لا تستطيع عبر الإعلام أن تجعلهم يتبنون ديناً جديداً. فصحيح أن المعالجة الإعلامية للحملة كان قائماً على تأطير المسألة ضمن سياق أمني وواجب وطني ونوع من الشيطنة للعمالة، إلا أن هذا لا يتجاوز كونه تحفيزاً لا إنشاء.

قد يأتي آخرون لطرح المسألة بإرجاعها إلى بعد اقتصادي بحت، أي أنه في أي مجتمع تتزايد فيه معدلات البطالة يزداد الحنق والغضب من العناصر الأجنبية، خصوصاً إذا كانت منتجة وفاعلة، في البلد. يقوم المحبطون بتفريغ غضبهم من وضعهم الاقتصادي عبر تبني نبرة عنصرية شوفونية حادة ضد الأجنبي، إلا أن هذا التفسير ليس دقيقاً أيضاً. فالبعد الاقتصادي مهم، لكن أهميته لا تنحصر بالنظر إلى العلاقة بين البطالة والعنصرية، بل يتجاوز ذلك في كونه يوفر أساساً يجعل التقسيم والفصل ممكناً. فسوق العمل السعودي منذ تأسيسه في الستينات الميلادية كان سوقاً مقسماً على أساس الجنسية، السعوديون في القطاع العام والأجانب في القطاع الخاص. ومع امتلاء القطاع العام الذي ترافق معه انفجار سكاني نشأت مسألة البطالة التي تسعى وزارة العمل إلى حلها عبر إحلال المواطنين مكان الأجانب في القطاع الخاص، إن جذور «التمايز» سابقة على البطالة، ونابعة في شكل أساسي من كونها عواقب لتبني حلول ظرفية للمشكلات والأزمات.

فمنذ البداية، كان هناك ارتباط عضوي بين الجنسية والوضعية الاقتصادية والقانونية للعامل في سوق العمل السعودي، هذا الترابط أنشأ حالاً اجتماعية جعلت من الجنسية والمهنة والمكانة الاجتماعية حالات مترادفة. على سبيل المثال، أصبح من الدارج في اللغة المحكية تسمية المهن بأسماء الجنسيات، مثلا: «جب لك هندي يصلح لك هذا الخراب»، فـ«هندي» هنا ليست جنسية بل «مهنة». فعلى رغم كون الهندي في السعودية قد يعمل طبيباً ومهندساً وعامل نظافة وسائق تاكسي وميكانيكياً إلا أنه، ربما لأسباب تتعلق بكمية العمالة الهندية في وقت مضى، ولكون الوظائف الحرفية اليدوية هي الظاهرة للعيان والتي يمكن للجميع تجربتها في شكل يومي، كل هذا جعل من الممكن الترادف بين الكلمتين.

هذه الأعراف الاجتماعية التي تشكلت وتراكمت ضمن سياق زمني يمتد لخمسة عقود جعلت حاجز الجنسية ظاهراً في حياتنا اليومية، وجعل منه مركباً قيمياً يحمل في داخله تحيّزات طبقية واجتماعية واقتصادية، أي أن هذا الوضع أسهم في إنتاج عقدة تفوّق أخلاقية وذهنية وثقافية مرتبطة بالجنسية.

وبإعادة الاعتبار لعقدة التفوّق هذه، يمكن فهم الأثر الذي لعبته البطالة ويلعبه الإعلام. فمنذ التسعينات دخلت هذه العقدة في أزمة كبيرة مع نمو وتضخم مشكلة البطالة، إذ إن البطالة هنا ليست أزمة مادية فقط بقدر ما هي إهانة رمزية دائمة لفكرة التفوّق، وإنكار مستمر لها. في مثل هذه الحال الملتهبة لن يحتاج الإعلام إلى جهد كبير لإظهار كل هذه الجروح المحتقنة للسطح.

إن تجاهل هذه الأعراف الاجتماعية والتراكمات التاريخية للعنصرية بيننا، يجعل للسياسات التي يفترض فيها تقديم الحلول دوراً فاعلاً في تأجيج نارها. إن السياسات التي تكتفي بحل المشكلات الاجتماعية من جوانبها الاقتصادية البحتة وإغفال الأبعاد الأخلاقية والاجتماعية للقضايا لهي سياسات أسهمت في تشكيل العنصرية وإعادة تأكيدها، خصوصاً إذا ما جعلت معالجتها الإعلامية تتبنى أُطُراً تجعل من تحفيز التراكمات التاريخية أمراً محبباً ومطلوباً، بل واجباً وطنياً.

October 17, 2013

قضية المرأة … والنشاط السياسي

قبل أيام، كتبت لمياء السويلم في مجلة المجلة مقالة بعنوان «ناشطات حقوقيات بأولويات ذكورية». في هذه المقالة توجه السويلم خطابها للجيل الجديد من الناشطات، مشيرة إلى خلل في تصور هذا الجيل للعلاقة بين «قضية المرأة» و«قضية الإصلاح السياسي». سأقوم أولاً بتلخيص الأفكار الرئيسة التي طرحتها السويلم، ثم بعد ذلك سأقوم بتقديم الحجج التي تجعلني أرفض هذه الأفكار.

تبدأ السويلم بالإقرار بأن المرأة تعاني من قيود – وكل ما بين علامتي تنصيص هو كلامها – «اجتماعية ودينية وسياسية». هذه القيود تجعل للمرأة قضية خاصة بها توجب على الناشطات النسويات أن يوجهن جهودهن لحلها. هذه القضية تمس المرأة كفرد، وبالتالي أي انخراط في نشاط حقوقي أو سياسي عام لا بد ألا يهمل قضية المرأة كفرد، وذلك لأنه لا يمكن أن «يعتد بأي انتصار لجماعة الحقوق إذا ما كانت ناشطاته النساء لا زلن مفتقدات لأبسط حقوقهن، وبرضا الخطاب الذكوري للجماعة الحقوقية». من هنا يصبح مرفوضاً الانخراط في القضايا «العامة» التي لا تمس مباشرة – أو تدفع لإهمال أو تجاهل – قضية المرأة الخاصة والفردية.

ليس هذا فقط، بل إن السويلم تحذر- بأسلوب أبوي، وهي النسوية – من أن «أي انفراج سياسي» – تقصد التحول الديموقراطي- «سيجير لمصلحة الناشطين الذكوريين الإسلاميين الذين سفهوا – مسبقاً – قضاياها». أي أن هؤلاء الناشطات الحقوقيات – بحسب السويلم – يخطئن مرتين: مرة عندما يبذلن جهودهن في قضايا «عامة» لا تتقاطع مباشرة مع قضاياهن الفردية كنساء أو تتجاهلها، ومرة عندما يسهمن في انفتاح سياسي لن يفيد أحداً إلا من يحملون أفكاراً مناهضة لقضيتهن.

سأقدم الآن ملاحظتين على هذه الأفكار: الملاحظة الأولى تتمثل في أن خطاب السويلم هو خطاب ذكوري، وحتى أثبت ذلك، لنقارن خطابها مع أي خطاب إسلامي تقليدي. فالخطاب الإسلامي التقليدي يقول إن للمرأة قضايا تختلف عن الرجل، وإن على المرأة الانشغال بقضاياها هذه وترك «الشأن العام» للرجال لأنهم هم الأولى به. لمياء السويلم – من وجهة نظر ليبرالية فردانية – تنتهي للنتيجة نفسها، هي تبدأ من أن للمرأة قضايا خاصة وبالتالي تعتبر الانشغال بقضايا الشأن العام أشبه ما يكون بـ«خدعة ذكورية»، وأن الناشطات فيه يعملن لمصلحة الرجال أو – كما هو نص عنوان مقالتها – يعملن «بأولويات ذكورية».

كيف أصبحت قضايا المواطنة والمشاركة في المجال العام والدفاع عن الحريات والحقوق السياسية الأساسية والمطالبة بها من حرية التعبير، والحق في التجمع والحق في التصويت والترشح ورفض الاعتقالات التعسفية وتحكيم القانون قضايا «ذكورية»؟ فقط الذكوريين هم من يرون هذه الأمور خاصة بالرجال.

الملاحظة الثانية أن هذا الخطاب يمكن تصنيفه بأنه «فرداني ليبرالي معادي للديموقراطية». فالانفراج السياسي- بالنسبة إلى السويلم – سيصعّب من حلّ قضية المرأة – لأنه سيأتي بإسلاميين – وهذا يعني ضمنياً أن الانغلاق السياسي هو البيئة المناسبة لحل هذه القضايا. وهذا يعني اختزال «قضية المرأة» في تلك القضايا التي يمكن حلها ضمن نظام منغلق سياسياً، أي محض القضايا التي تمس الشأن الفردي، أي تلك القضايا – كما وصفتها السويلم نفسها – التي تتعلق بـ«حريته الشخصية في تقرير مصيره في بيته وفي عمله وفي ملبسه». وهي القضايا نفسها التي ترى السويلم أنها لا تمس المرأة فقط بل حتى الرجل الفرد.

فبالنسبة إلى الفردانية الليبرالية يعتبر المجتمع أكثر عداء من استبداد الدولة. نجد هذا واضحاً عند جون ستيورات ميل – الأب الروحي للفردانية الليبرالية – عندما قال في كتابه «في الحرية» ما نصه أن «الاستبداد الاجتماعي أشد سطوة من أنواع عدة من الاضطهاد السياسي»، وذلك لأنه «يترك وسائل أقل للفرار منه، ويتدخل في شكل أعمق في تفاصيل الحياة كافة، ويستعبد الروح نفسها».

وبعيداً عن هذه الرؤية المشيطنة، نجد أن حتى موقف ميل هذا يختلف عن موقف السويلم في جهتين. فمن جهة ميل كتب كتابه في إنكلترا القرن التاسع عشر، أي في دولة برلمانية، أي أن المجال السياسي فيها «منفرج». أما من الجهة الثانية – وهذه هي الأهم – أن «الدولة» نفسها كجهاز تغير شكلها الآن عن أيام ميل، فالدولة هذه الأيام أصبح بإمكانها أن «تتدخل في شكل أعمق في تفاصيل الحياة كافة»، من «تعليم وعمل وملبس» وتنقل، ونجدها في معظم الحالات – لنفكر في ألمانيا النازية مثلاً – تطور نفسها لتصل إلى المرحلة التي تستطيع فيها فعلاً أن «تستعبد الروح» نفسها. وهذا يعني أنه لو فرضنا جدلاً أن المجتمع في عهد ميل كان أخطر على الفرد من السلطة، فإنه هذه الأيام – بسبب التطورات السابقة – ليس كذلك، خصوصاً إذا كنا نتكلم عن مجتمعات ضعيفة غير منتجة وليست مستقلة.

هذا لا يعني نفي وجود قضية للمرأة، بل يعني أن المقاربة «النسوية الليبرالية» في المجتمعات العربية لهذه القضية تنتهي دوماً إلى مقاربة «ذكورية فردانية متحالفة مع الاستبداد والاستعمار»، أي إلى جماعة من النسوة تقوم بتسييس «هوية المرأة»، والانخراط في لعبة سياسات الهوية الداخلية التي تحول العمل السياسي إلى عمل يشبه العمل الطائفي جل طموحه مِنَح سياسية ومحاصصات، لا حقوق وحريات.

October 8, 2013

عن «النسوية» في البلاد العربية

قديماً، كانت «قضية المرأة» في الغالب ساحة صراع «ذكورية»، لقد كانوا رجالاً من يتجادلون حول المرأة، سواء أولئك الذين يريدون «الحفاظ» عليها أم غيرهم من الذين يريدون «تحريرها»، في الوقت الحاضر، وعلى رغم أن الكثير من الرجال ما زالوا منخرطين في مسألة المرأة، إلا أننا نرى يومياً تنامياً كبيراً لوجود النساء أنفسهم في هذا الصراع، بعض هؤلاء النسوة يسمين أنفسهن «نسويات».

في هذه المقالة، لن أحاول الدخول في ساحة الصراع هذه، بل ما سأقوم به هو طرح عدد من الملاحظات الرئيسة حول موضوع الانتماء إلى النسوية في بلدان مثل البلدان العربية.

من الناحية الأولى والجوهرية لا بد من التذكير بحقيقة بسيطة، لا توجد في البلدان العربية مواطنة، والمواطنة هنا ليست ورقة إثبات، أي ليست جواز سفر أو بطاقة مدنية، المواطنة هنا تعني الاعتراف بحقوق شعوب هذه البلدان السياسية وتنظيم مشاركتها وتفاعلها في الفضاء العام. مثّل الربيع العربي، وما زال يمثّل بمعنى ما، محاولة جادة لهذه الشعوب لاقتحام، سواء في شكل سلمي أم عنيف، هذا الفضاء وكسب الاعتراف به، ولأن نتيجة هذه المحاولة ليست واضحة في شكل كافٍ بعد، فإننا سنتجاهلها قليلاً هنا.

ماذا يقتضي عدم وجود المواطنة هذا؟ إنه يعني أمراً بسيطاً وكثيراً ما يتم تجاهله، إنه يعني أن مطالبة جزء من المجتمع بـ«المساواة» السياسية مع جزء آخر هو تهريج لا معنى له.

إذ إن مطلب «المساواة» يفترض أن الطرف المطلوب المساواة معه «يتمتع بحقوق»، وهذا الافتراض، كما ذكرنا، غير متحقق، عندما يطالب السود في حركة الحقوق المدنية في الولايات المتحدة الأميركية بالمساواة مع البيض، فإنهم يطالبون بمطالبة ذات معنى، إذ إن البيض هناك فعلاً يتمتعون بحقوق مواطنة، حق تصويت فعلي لا شكلي على سبيل المثال، لا يتمتع السود بها. هذا يعني أن مطالبة «النسويات»، أو حتى الطائفيين أو غيرهم من الذين يقومون بالمحاماة عن جزء من المجتمع وتسييس هويته بالمساواة السياسية، هي مطالبة لا معنى لها، لأن لا أحد يتمتع بها.

كيف تم ويتم تجاهل حقيقة واضحة مثل الشمس كهذه عند النسويات؟ أعتقد أني أملك إجابتين على هذا السؤال. الإجابة الأولى، أن النسويات يرون «فروقاً» بين وضعية الرجل في هذه الدولة أو تلك ووضعية المرأة، فيقومون بالمطالبة بإلغاء هذه «الفروق» تحت يافطة «المساواة». المشكلة في هذه الفروق ليس كونها غير موجودة، بل كونها «فروقاً اجتماعيةً» أو فروقاً خدميةً أو- في شكل عام- كونها نوعاً من «المنح»، وهبتها هذه الدول للرجل، ولم تهبها للمرأة.

هذا يعني أن المطالبات «النسوية» بالمساواة ليست مطالبة بالمساواة في المواطنة بل مساواة في المنح، أي أنه نوع من المطالبة بإعادة توزيع المنح التي تقدمها الدولة أكثر من كونه عملاً يسعى إلى تأكيد حقوق المواطنة الأساسية، أي أنه عمل ليس موجهاً للدولة بل إلى أجهزتها الخدمية والبيروقراطية.

الإجابة الثانية، تتمثل في خرافة «عالمية قضايا المرأة». فالحركة النسوية بدأت أساساً باعتبارها حركة غربية، تشكلت وتمت صياغتها من نسويات غربيات لمواجهة الذكورية المتأصلة في الثقافة الغربية، ما لم تتخلص منه بعض الأجيال الأولى من النسويات الغربيات وبعض المعاصرات هو «المركزانية» الغربية، أي افتراض أن «قضاياهن» هي «قضايا النساء في كل مكان»، وأن الحلول التي يدفعون بها هي حلول صالحة للجميع بغض النظر عن تمايز السياقات الثقافية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية.

هذا الافتراض تم الكشف عن تحيزاته ونقده في شكل مكثف من النسويات المنتميات إلى الدراسات ما بعد الاستعمارية كالأستاذة شيلا بولبيك في كتابها «إعادة موضعة النسويات الغربيات: تنوع المرأة في عالم ما بعد الاستعمار»، وهذا الافتراض متى ما قامت النسوية العربية بالأخذ به على علاته من دون مراعاة الاختلافات الشاسعة بين السياقين العربي والغربي، فإنها ستجد نفسها مدفوعة مباشرة، لتجاهل مسألة اختفاء المواطنة.

فالحركات النسوية الغربية نشأت في دول فيها معنى للمواطنة، لكنه محتكر أو مهيمن عليه من فئة من المجتمع أو أن مواطنة المرأة، وإن كانت نظرياً مساوية للرجل، إلا أنها عملياً، لظروف اجتماعية واقتصادية، أقل منه. فهي حركات تطالب بالمساواة مع مواطنة موجودة و«ممأسسة».

وعندما تقوم النسوية العربية بنسخ هذه التجربة، وتطالب بالمطالبات نفسها تجد نفسها فجأة تتحول من «مواجهة السلطة» إلى مواجهة الرجل والثقافة والدين وغيرها من طواحين الهواء في معارك دونكيشوتية لا تستفيد منها إلا الدول التي تحرم شعوبها من المواطنة.

تجد نفسها مرتبطة بالمنظمات الغربية التي تسمي نفسها «دولية» أكثر من ارتباطها بالنسوة التي تحاول الدفاع عنهن، تجد نفسها، أخيراً وشيئاً فشيئاً، تفكر في هويتها الأنثوية تفكيراً طائفياً أي تحولها إلى هوية سياسية تكون أساساً للعمل السياسي، عوضاً عن المواطنة الغائبة.

لا يعني هذا الكلام الخلوص إلى نتيجة مفادها أنه لا يمكن الحديث عن حركة نسوية في ظل غياب المواطنة، إن ما يعنيه هذا الكلام هو الحذر من الفصل بين النضالين بتبريرات «براغماتية» بحجة التدرج وما إلى ذلك، إذ إن عزل المحاماة عن المرأة ضمن إطار عام من المحاماة عن المواطنة يعني تلقائياً تحالفاً مع السلطة، ويعني موضوعياً ترسيخاً للوضع القائم، عوضاً عن أن يكون تغييراً له.

October 1, 2013

العلمانيون العرب بوصفهم طائفة

هذا ليس عنواناً ساخراً، فما كشفه الربيع العربي هو أن من كنا ندعوهم بـ «العلمانيين» في العالم العربي لم يتمخضوا إلا عن كونهم محض طائفة مثلهم في ذلك مثل بقية الحركات الطائفية الأخرى من سنية وشيعية ودرزيّة وغيرها، والمتناحرة والمتصارعة في ما بينها. ولعل القارئ يحتار في فهم كيف نستطيع تبرير وصف العلمانيين، الذين يطالبون بفصل الدين عن الدولة، بأنهم طائفة تشابه الطوائف الدينية الأخرى؟ هذا ما سأحاول إثباته في هذه المقالة.

لنبدأ أولاً بمفهوم العلمانية. هذا المفهوم يعني حركة سياسية تسعى من أجل فصل الكنيسة عن الدولة، أي أنه مشروع سياسي نشأ في سياق كانت فيه للكنيسة سلطة وهيمنة سياسية، أي أنه سياق أوروبي خاص، يمكن أن أحد أسباب هذه الرغبة في الفصل هو منع احتكار كنيسة تمثل مذهباً واحداً للدولة، بل محاولة تحييد الدولة دينياً بحيث تستوعب غالب المواطنين بغض النظر عن الكنائس التي ينتمون إليها. الآن، لو أردنا تجريد العلمانية عن سياق التجربة الأوروبية ومنحها تعريفاً عاماً لقلنا أنها حركة سياسية تسعى إلى فصل الدولة عن أي مؤسسة تسعى إلى احتكارها، وذلك من أجل جعل الدولة متاحة للمواطنين كافة.

لننتقل الآن إلى مفهوم الطائفية، عادة ما يتم طرح هذا المفهوم كمرادف للكراهية المذهبية، هذا ليس صحيحاً، الطائفية ليست «ظاهرة دينية» بل «ظاهرة سياسية «. هي تحويل أتباع مذهب ما إلى جماعة سياسية، هي تحويل الانتماء الديني المذهبي إلى هوية سياسية. مذهبياً، يمكن أن نعرف «السني» بأنه المسلم الذي يستمد عباداته وعقائده ومعاملاته من المدونة العقدية والفقهية التي سطرها علماء المذهب السني، ويكون التفاضل بينه وبين غيره في القرب والبعد من التمسك بهذه الممارسات والعبادات والعقائد. إلا أنه طائفياً، لا يهم مدى «تدين السني» أو «مدى التزامه بالمذهب»، فبمجرد كونه يتحدر من أسرة سنية هذا كافٍ، ليصبح عضواً في جماعة «سنية «، بل حتى لو كان علمانياً أو ملحداً، فإنه، في بلد طائفي مثل لبنان، سيترشح ويصوت ويمارس السياسة بوصفه «سنياً». في الحال الطائفية يكفي الوصف المذهبي أن يكون إشارة إلى مستوى التدين بقدر ما يتحول إلى نوع من الانتماء إلى جماعة من الأفراد يتشاركون في هذا الوصف بغض النظر عن تدينهم وأخلاقهم وأعمالهم.

بعد توضيح هذين المفهومين، نرجع الآن إلى الوراء قرناً من الزمان أو أكثر بقليل، ففي تلك الفترة شهدت المنطقة حدثاً ضخماً تمثل بانهيار الإمبراطورية العثمانية، وتشكل الدولة العربية الحديثة. في السياق العربي، وفي شكل مغاير للسياق الأوروبي، لم تنشأ الدولة تحت هيمنة ورعاية مؤسسة دينية ما كالكنيسة، بل على العكس من ذلك هي نشأت على أنقاض، وفي الوقت نفسه أسهمت بالقضاء، المؤسسات الدينية المشكلة لكيان ما كان يعرف بالمذهب السُني. فالمذاهب الأربعة لم تكن قبل العصر الحديث مجرد آراء مكتوبة، بل كانت مؤسسات تقوم بأدوار شبه سياسية واجتماعية مهمة من إمامة وقضاء وتعليم وفتيا وإدارة للأوقاف وغيرها.

ومع انهيار الإمبراطورية العثمانية، كانت هذه المؤسسات في طريقها إلى الانهيار الذي أسهم مباشرة فيها، إلى جانب عناصر أخرى، نشوء الدولة العربية الحديثة نفسها، إذ إنها قامت بالاستحواذ على أدوار التعليم والقضاء وإدارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والإفتاء، هذه المجالات تحولت إلى وزارات في الدولة العربية الحديثة، وهذا الأمر لا يتوقف على المؤسسات الدينية السنية وحدها، ولكنه أكثر ظهوراً وبروزاً فيها. إلى جانب قيام الدولة العربية بامتصاص دور المؤسسات الدينية التقليدية وتنظيمه على شكل وزارات حكومية، قامت، منذ مطلع القرن الماضي، حركات إسلامية سياسية تتشابه من حيث تركيبتها وتكوينها الأحزاب الشمولية المنتشرة في أوروبا والعالم العربي آنذاك كالأحزاب الشيوعية والنازية والفاشية وغيرها، أي أن الحركات الإسلامية ظاهرة «حداثية»، وهي مثلها مثل غيرها من هذه الحركات تطمح في الوصول إلى سلطة الدولة والهيمنة عليها.

ضمن هذا السياق، سيصبح العلمانيون العرب جماعات وحركات سياسية غير إسلامية، تحالفت مع الدولة في وقت سابق أو لاحق، سواء عبر تدجين الدولة لهم أم عبر استيلائهم للدولة، وعبر عقود من الأعوام تحولوا من منتمين إلى حركات سياسية غير إسلامية إلى «طائفة»، أي إلى أشخاص بدل أن ينتموا إلى أيديولوجيا ما، أصبحوا ينتمون إلى جماعة واحدة ذات مصالح وعلاقات مشتركة في غالب الأحيان تتعدى شبكاتها الدولة القطرية الواحدة، وتتعداها لتشمل العالم العربي كله، وذلك ضمن مؤسسات إعلامية ومحافل ثقافية وأنشطة شبه سياسية متنوعة.

هذه الطائفة مثلها مثل كل حركة طائفية تسعى إلى احتكار الدولة لها، ومثلها مثل أية طائفة أقلوية هي معادية للديموقراطية بطبيعتها، لأنها موقنة بخسارتها، إلا أن أخطر صفاتها الطائفية الذي بدا جلياً في الأعوام الأخيرة هو استعدادها للتحالف مع أي استبداد أو ثورة مضادة ضد أي حراك ديموقراطي، من أجل استعادة أو الحفاظ على مكانتها الاجتماعية ولو على حساب خيار الأكثرية والحريات والحقوق الفردية، بل حتى على حساب دماء المواطنين الآخرين.

فهي باعتبارها «طائفة»، لا ترى أي اشتراك في الهوية مع غيرها من المواطنين، وبالتالي لا ترى أية قيمة للتعاطف معهم. ولو استعدنا تعريف العلمانية الذي ذكرناه سابقاً، لوجدنا أنها في السياق العربي لا تعني فصل المؤسسات الدينية عن الدولة، إذ إن هذه لا تتمتع بوجود مستقل عن الدولة، بل جزء منها بقدر ما ستعني فصل «طائفة العلمانيين» عن الدولة.

September 23, 2013

عن “اليوم الوطني”

-١-

ليس التاريخ هو الماضي، بل هو “صناعة الماضي”. ومثله مثل أي صناعة، فإن فيها أطماع وغش وخداع وصدق ونزاهة.

تحدث أحداث في الماضي وهذه الأحداث بعشوائيتها وتداخلها وتتابعها تشكل بمجموعها ما أقصد به عندما أقول “الماضي”. هذا الماضي لا معنى له، متشظي، مفتت ولا متناهي في سعته وتنوعه. وبسبب هذه الآفات التي يعاني منها الماضي نشطت صناعة التاريخ. فالمؤرخ يأتي إلى فوضى الأحداث هذه: فينتقي منها، وينظمها ويرتبها بحيث تتحول إلى سردية، إلى قصة، لها بداية ولها نهاية، لها أبطالها وحبكتها وعقدتها، تكشف في تنظيمها وترتيبها عن معنى يفيض عنها لقارئها وسامعها. إن المؤرخ بالنسبة للماضي، كالقابلة بالنسبة للحامل، فهو يولد منه المعاني كما تولد تلك الطفل، وهذا الطفل الذي يولده المؤرخ هو ما ندعوه بالتاريخ.

لا يختلف التاريخ عن الماضي بمجرد كونه “انتقاء وترتيب وتنظيم” يقوم به المؤرخ في أحداث مضت، بل هو يختلف أيضا في جانب آخر مهم وجوهري: حاضر المؤرخ نفسه. المؤرخ ليس كائنا مجردا، ليس آلة عقلية موجودة في الفراغ، بل هو أيضا فاعل في قصة ما، بطل في سردية ما، أي أنه يعيش في التاريخ. وهو في حياته هذه التي يعيشها في التاريخ يستنجد بالماضي، يحاول أن يصنع منه ما يساعده في حاضره، أن يرويه كقصة لا تكتفي بالكشف عن معاني الماضي بقدر ما تمنح معنى لوجوده هو. إن تأثير الحاضر على “صنعة التاريخ” لمماثلة في جوهريتها لتأثير عملية التأريخ نفسها (أي الترتيب والانتقاء والتنظيم والإبراز والإخفاء…إلخ).

وتأثير الحاضر على صناعة التاريخ هو الذي يجعلنا نفرق بين نوعين من المؤرخين: “المؤرخ المحترف” و”صانع الأساطير”. فصانع الأساطير لا يأبه كثيرا بأن يكون وفيّا للأحداث التي حدثت فعلا في الماضي، بقدر ما يتركز اهتمامه في كيفية “توظيف” هذه الأحداث- أو بعضها، أو إخفاء بعضها الآخر- لخدمة قضيته ومصالحه في الحاضر، أنه يريد انتاج “أسطورة” هدفها تثبيت سلطة، أو تدعيم شرعية… وإلى ما هناك من الأغراض. الأسطورة ليست كذبا، بل هي رؤية للماضي متمركزة على حاجات الحاضر، لهذا فهي تكشف عن الحاضر الذي وظفت لأجله أكثر من الماضي الذي تدعي تصويره.

في حين أن المؤرخ المحترف يقوم بالعكس، هو يحاول جاهدا التخلص من أعباء الحاضر لسرد رواية أكثر دقة عن الماضي من زميله صانع الأساطير. أقول “أكثر دقة” لأنه يحاول قدر الإمكان التخلص من تأثير الحاضر، لكنه أبدا لن يستطيع التخلص من ضرورة أن يقوم بالانتقاء والتعليل والترتيب والنظر للأحداث بعد معرفة نتائجها. إن تسلسل الأحداث بالنسبة للفاعلين فيها الذين لا يعلمون مسبقا نتائجها يختلف عن “تسلسل الأحداث” بالنسبة للمؤرخ الذي يعرف مسبقا كيف تطورت تلك الأحداث.

على سبيل المثال، نستطيع أن نجد العديد من الأشخاص من الذين قاموا بحرق أنفسهم، لكن المؤرخ لن يهتم إلا بمحمد البوعزيزي الذي أدى حرقه لنفسه إلى سلسلة من الأحداث نسميها اليوم بـ”الربيع العربي”، والتي لأننا لا نعلم كيف ستنتهي، قد تسمى فيم بعد باسم آخر. ولولا أن زين العابدين بن علي هرب من تونس، وانتشرت الاحتجاجات في أرجاء العالم العربي، لما التفتنا إلى حرق البوعزيزي لنفسه، ولربما لن يتجاوز ذكره حدود خبر صغير في جريدة محلية في تونس. إن تهميشنا لأحداث كثيرة وتركيزنا على حرق البوعزيزي لنفسه لهو اختيار حدث واحد من الماضي لبناء سردية ما عما جرى، هذه الضرورة للانتقاء واختيار أحداث محددة في الماضي لتبرير وتفسير ما تلاها من أحداث لهي أمر لا يملك المؤرخ تجاوزه.

-٢-

ليس الأمر الواقع هو الحاضر، بل هو “صناعة الحاضر”، وهو من تلك الصناعات المحرمة التي تكون سوقها السوداء مضرجة بالدماء عادة.

إن الحاضر هو مجموعة عشوائية من الأحداث المتنوعة والمتناثرة والمتتابعة. إن هذه الفوضى والعشوائية خطرة، لإنها قد تسمح بنشوء “قصص” و”سرديات” تتناقض مع مصالح النخب ولهذا فإنهم يسعون للسيطرة على الحاضر، ومن هنا تنشأ عملية “صناعة الحاضر”. الجرائد، نشرات الأخبار، قنوات التلفاز، كل هذا هو جهود منظمة لتقديم نسخة محددة من الحاضر، نسخة تقدم على أنها هي “الأمر الواقع”. نحن لا نعرف الواقع مباشرة، بل نعرفه عبر “وسيط” وهذه الوسائط ليست “محايدة” بل تحمل في داخلها انحيازاتها ومصالحها التي تحامي عنها.

ما الذي يحدث في سوريا؟ بالنسبة لبشار الأسد فإن “الأمر الواقع” هناك هو حرب كونية يخوضها العالم عبر بعض المندسين والإرهابيين ضد النظام الممانع والمقاوم. بالنسبة لوسائل الإعلام التابعة للدول العربية النفطية فهي مأساة إنسانية لأبناء السنة في سوريا يقوم بها نظام وحشي طائفي مدعوم من روسيا وإيران. أما بالنسبة لبعض المقاتلين السوريين وكثير من الشعوب العربية هي ثورة ضد الإستبداد والظلم، وبالنسبة لبعضهم الآخر هو جهاد من أجل تأسيس دولة الإسلام.

إن محاولة السيطرة على سردية واحدة عن الحاضر تحتاج لعملية سيطرة أيضا على سردية واحدة عن الماضي. ومن هنا تصبح الحاجة لخلق الأساطير مهمة للتمكن من السيطرة على الحاضر وتخليق “الأمر الواقع” منه.

إن الدول هي أكثر المؤسسات البشرية هوسا بالسيطرة على الحاضر، وهي لهذا السبب أكثرها هوسا على توليد الأساطير عن الماضي. إن شرعية الدولة في الحاضر قائمة على قوة إقناع أساطيرها التي ترويها عن نفسها من الماضي. لهذا نجد الدول تحرص على بث رواية وسردية محددة عن ماضيها، تقوم ببثها عبر كتب التاريخ الدراسية، عبر متاحفها ومعالمها التذكارية، على الآثار التي تسعى للحفاظ عليها وإبرازها. وبنفس المقدار التي تسعى فيه الدول على تأكيد شرعيتها بإبراز أساطير محددة، فإنها أيضا تقوم بذلك عبر إخفاء وكبت أحداث أخرى، فهي تدمر آثار تهدد شرعيتها، وتخفي أحداث تكشف بؤسها، وهي أيضا تلغي حوادثا بل وشخصيات كاملة من الماضي. فعلى سبيل المثال، قام ستالين بطمس ذكر تروتسكي- الرجل الثاني في ثورة أكتوبر التي أدت لتأسيس الاتحاد السوفييتي- من كتب التاريخ ومن الإعلام ومن كل شيء، بل إنه قام بتصفية تروتسكي جسديا من أجل حماية حكمه.

إن حرص الدول على “صناعة تاريخ”- أو أساطير، لا فرق- لها من أجل “تثبيت أمر واقع” يخدم مصالحها، لهو الأمر الذي من واجب المثقفين فضحه باستمرار، لأنهم عبر فضح “أساطير الماضي” يتمكنون من ثقب ثقب في الواقع يمكن أن يكون يوما ما منفذا لنور ينير ظلمته وانغلاقه على قلة من المنتفعين منه.

-٣-

إن إحدى الوسائل التي تتبعها الدول لربط “الواقع” بـ”التاريخ” إنما يكون بعملية “إحياء الماضي”، وهذا الإحياء يكون بوسائل متنوعة لعل أهمها الأعياد الوطنية، أو ما يتم تسميته في السعودية بـ”اليوم الوطني”.

إن تسمية العيد الوطني السعودي بـ”اليوم الوطني” لهو أمر جدير بالتأمل والتفكر. فتسميته بـ”يوم” وليس “عيد” ليس اختيارا عبثيا بقدر ما هو انتقاء حذر لتسمية تقوم بدورين معا: تدعيم مصدر شرعية محدد دون الإضرار بمصدر شرعية آخر. فالرواية التاريخية المؤسسة للدولة السعودية تبدأ من حادثتين لا حادثة واحدة تستمد منها شرعيتها. الحادثة الأولى هي حادثة الاتفاق الشهير بين محمد بن سعود- جد السلالة الحاكمة الحالية- مع محمد بن عبدالوهاب مؤسس الدعوة السلفية النجدية. هذه الحادثة جوهرية بالنسبة للدولة، لأن منها تستمد شرعيتها كدولة حامية للدين والعقيدة السلفية الصافية. أما الحادثة الثانية فهي حادثة تسمية المملكة العربية السعودية بهذا الإسم، وهذه الحادثة هي التي تستمد منها روايتها الوطنية لسلسلة من المعارك والإنجازات والنجاحات التي تمت على يد السلالة الحاكمة السعودية.

واليوم الوطني هو “تذكر” للحادثة الثانية ومحاولة ربط بها واستمداد شرعية منها، إلا أنه أيضا تفادي للإضرار بالحادثة الثانية التي تمنح الدولة منبعا لشرعية دينية لا تنضب. ولأن بعض العلماء السلفيين يحرمون الاحتفال بغير الأعياد الإسلامية، فإن المخرج المتاح هنا كان بعدم تسمية العيد بـ”العيد”، بل تسميته بـ”يوم”.

أما بالنسبة للشق الثاني من تسمية “اليوم الوطني” فهو أكثر إشكالا وتعقيدا من الشق الأول. فكلمة “وطن” في اللغة العربية الحديثة ليست بسيطة ولا مباشرة بل تحمل في طياتها أزمة عربية عميقة. فترجمة اليوم الوطني في اللغة الإنجليزية على سبيل المثال ستكون “National day” وكلمة “ناشونال” هنا تتم ترجمتها في اللغة العربية إلى ترجمتين: قومي ووطني. وهاتان الترجمتان ليست “أخطاء” بقدر ما هما نتيجة انقسام في الواقع العربي ليس موجودا في الواقع الأوروبي أو الغربي. ففي أوروبا الغربية نجد أن هناك نوعا من التطابق بين الأمة والدولة، وبالتالي يصبح العيد القومي هو العيد الوطني، لأن الوطن هو الأمة هو القوم. إلا أنه في العالم العربي- نتيجة لأسباب متنوعة أهمها الإستعمار- نجد انفصالا بين “الأمة” و”الدولة”، مما اضطرنا عند الحديث عن هوية الأمة أن نتكلم عن “الهوية القومية” وإذا أردنا الحديث عن هوية الدولة فإننا نتحدث عن “الهوية الوطنية”.

ومن هنا يصبح “اليوم الوطني” شيئا غير “اليوم القومي”، أي أنه حدث خاص بالدولة وليس حدثا خاص بالأمة.

-٤-

كانت الدول العربية تستمد شرعيتها من كونها تمثل جزءا من أمة عربية واحدة. لهذا نجد التأكيد على هذه الهوية في مسمياتها- المملكة “العربية” السعودية، جمهورية مصر “العربية”، الجمهورية “العربية” السورية، الإمارات “العربية” المتحدة. لهذا تمت تسميتها “دول قطرية”، أي أنها ليست دولة تمثل أمة، بل هي دول تعتبر أقطارا لأمة مشتركة.

إلا أنه ومنذ السبعينات الميلادية، حاولت الأنظمة الحاكمة في الدول القطرية توليد هوية “وطنية”، أي هوية يصنعها النظام، هوية تقوم بعزل مجموعة من العرب عن بعضهم وتخلع عليهم اسما جديدا، فالعرب الذين صادف وجودهم في دولة تدعى سوريا- حدد حدودها أوروبيين- سيصبحون سوريين، والاخرين الموجودين في مصر سيصبحون مصريين، وأولئك الموجودين في المملكة العربية السعودية- ولأنه لا يوجد اسم جغرافي قديم للأرض التي يعيشون فوقها- سيسقط عليهم اسم سلالتهم الحاكمة.

محاولة بناء الهوية القطرية هذه لم تقم على أساس سياسي، أي أنه لم يتم بناء هوية سياسية قائمة على حقوق مواطنة وتمثيل. بل تم بناء هذه الهوية على أساس “حسبوي”. أي أن النظام الحاكم في كل دولة قام ببناء شبكة من علاقات المحسوبية والمنافع مع قطاعات من المجتمع، وأطلق على شبكة علاقات المحسوبيات هذه اسم “هوية وطنية”.

ولأنها لا تملك أي عمق تاريخي، ولأنها لا تمثل جماعة قومية معاصرة، فإن الأنظمة سعت لتدعيم هذه الهوية الوطنية بإضفاء بعدين رئيسيين: الأول هو جعل القيادة السياسية للبلد مركز هذه الهوية والمعبر عنها، وبالتالي تصبح صناعة التاريخ “الوطني” هو تاريخ هذه القيادة فقط، وكأنه لم يكن هناك شعب، الأمر الذي جعل التمييز بين الوطن والنظام صعبا. أما البعد الثاني فهو بعد احتفالي مهرجاني، يختزل “الوطنية” بأيام معدودات للرقص والاحتفالات.

وحتى نوضح هذه المآزق التي تعاني منها محاولة بناء سردية للهوية الوطنية في الدول العربية، لنطالع الصفحة المخصصة لليوم الوطني في موقع وزارة الخارجية حيث سنقرأ التالي:

“تحتفل المملكة العربية السعودية بيومها الوطني في اليوم الأول من الميزان الموافق 23 سبتمبر (أيلول) من كل عام وذلك تخليداً لذكرى توحيد المملكة وتأسيسها على يدي جلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله.

ففي مثل هذا اليوم من عام 1351هـ / 1932م سجل التاريخ مولد المملكة العربية السعودية بعد ملحمة البطولة التي قادها المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود – طيب الله ثراه – على مدى اثنين وثلاثين عاماً بعد استرداده لمدينة الرياض عاصمة ملك أجداده وآبائه في الخامس من شهر شوال عام 1319هـ الموافق 15 يناير 1902م.”

-٥-

هذه المحاولة للتخلص من الهوية القومية العربية ومحاولة تحويل شبكة العلاقات الحسبوية والمصلحية بين قطاعات من المجتمع والنظام إلى هوية وطنية بديلة، دفعت القطاعات المهمشة من المجتمع إلى “الرد” باختراع هويات مضادة: فالمهمش من مذهب ديني مخالف للمذهب الذي يدعمه النظام يقوم بتسييس مذهبه الديني، والمهمش من منطقة ما يقوم بالرد انطلاقا من تسييس لهويته المناطقية والمهمش من القبائل يقوم بتسييس انتمائه القبلي…إلخ، بحيث تحول الصراع السياسي بين النظام ومناوئيه من كونه صراع على الحرية السياسية إلى صراع على الهوية.

إن تاريخنا “القومي” كعرب ليس محصورا بحدود الدولة السعودية وتاريخها.

إن تاريخنا القومي هو تاريخ الشعوب الممتدة من الخليج إلى المحيط وليس تاريخ الأنظمة فقط.

وإن معنى “الوطن” لا يمكن الاحتفال به قبل تجسيده كحقوق سياسية وحريات.

وإن الأنظمة الحاكمة تستطيع بسهولة أن تبني شرعية متينة إذا تحولت إلى أنظمة مدافعة ومنحازة لقضايا أمتها ومستجيبة لآمالها وتطلعاتها.

September 17, 2013

الربيع العربي وتجارب التاريخ

عادة ما نتصور الثورة على أنها لحظة انقطاع مع الماضي، إلا أنها في الحقيقة إعادة وصل به، في كتابها «لعبة خطرة: التوظيفات الناجحة والفاشلة للتاريخ»، تقول مارغريت ماكميليان: «حتى عندما يظن الناس أنهم متجهون إلى طرق جديدة، فإن النماذج التي ينظرون من خلالها تأتي من الماضي». وتضرب في كتابها أمثلة عدة على ثوريين قاموا أثناء محاولتهم بناء عالم جديد إلى إعادة إنتاج أجزاء من النظام القديم الذي أسقطوه.

فعلى سبيل المثال، بنى نابليون، الذي وصل إلى الحكم كأحد تبعات الثورة الفرنسية، مؤسسة حكمه على نموذج مؤسسة حكم آل بوربون نفسه.

فإن كانت الثورة تقوم ضد النظام القديم، فإنها ليست قطيعة مع كل ما هو قديم، أي ليست قطيعة مع التاريخ. وبالمقدار نفسه الذي تبيح به ملكة التخيل للثوار النفاذ إلى المستقبل وتصور عالم جديد، فإنها، أي ملكة التخيّل هذه، ليست مفصولة أو معزولة عن ملكة التذكر، وهي بالتعريف القدرة على استجلاب الماضي إلى الحاضر، إن الفعل الثوري هو مزيج من التخيل والتذكر، وهو ما يجعله منفتحاً على المستقبل بقدر ما هو مفتوح على الماضي.

عندما يواجه الإنسان حدثاً جديداً، فإن محاولته الأولى لاستيعابه هي السعي إلى مواءمته مع ما يتذكره من أحداث الماضي. إننا يومياً نواجه أحداثاً يومية فريدة من نوعها، وليست متماثلة، لكننا سنجنّ لو حاولنا التعامل مع كل واحدة منها على حدة، ساعين إلى إدراكها في شكل مستقل، ولهذا السبب نحن ندرك العالم عبر نماذج، نحاول من خلالها تقسيم الأحداث وتصنيفها، بحيث تبدو وكأنها رتيبة وروتينية ومتكررة.

هذا التقسيم والتصنيف يقوم على اعتبار الحادثة الجديدة مشابهة للحادثة الماضية، أي أنه دوماً إحالة إلى الماضي، ولهذا نجد أنفسنا في حال من القلق والخوف، عندما نواجه حدثاً جديداً نفشل في ربطه بحادثة قديمة، ذلك أن علينا أن نتعامل معه في شكل مستقل، من دون نماذجنا التي اعتدنا عليها، أي أننا، ومن دون سابق إنذار، نجد أنفسنا في حال «ثورة».

مثّل ويمثل الربيع العربي لحظة فارقة يعيشها العالم العربي منذ ثلاثة أعوام. فخلال هذه الفترة سقطت حكومات وأخرى تقاتل من دون بقائها. وفيها قدمت تضحيات ودماء، وتمايزت مسارات التحول من بلد إلى آخر، فمن محاولات تم إجهاضها، مروراً بأخرى تحاول التمسك بأي شيء من أجل البقاء إلى تلك الناجحة نسبياً. في كل هذه اللحظات كان التاريخ حاضراً بقوة، يتم استدعاؤه باستمرار والاسترشاد به، فقد كان الطريق دوماً إلى المستقبل يتم عبوره فوق مركبة التاريخ.

ففي مصر على سبيل المثال، تم استجلاب مصطلحات من الثورة الفرنسية وغيرها من الثورات، مثل: «الثورة المضادة» و«الفلول»، وتم استدعاء مفاهيم من التجربة التركية، مثل: «الدولة العميقة»، ونجد أن الإسلاميين في كل بلدان الربيع العربي أظهروا إشارات بأنهم ينظرون إلى المستقبل، متخذين من تجربة الإسلاميين الأتراك نموذجاً لهم.

عندما تم إسقاط مبارك من الجيش اختلف المراقبون، هل يتم التفكير في ما بعد هذه الحادثة، أي في العلاقات التي ستحكم المؤسسة العسكرية بالمدنية، بحسب النموذج التركي أو النموذج الباكستاني. وعندما تم إسقاط الرئيس الدكتور محمد مرسي استعاد مناصرو الرئيس على الفور ذكريات تجربة الجزائر وإسقاط الجنرالات هناك للحكومة المنتخبة ديمقراطياً. وفي المقابل، تم استعادة ميراث جمال عبدالناصر من مؤيدي إسقاط مرسي، لتسويغ هذا الفعل وشرعنته.

هذا اللجوء المستمر إلى التاريخ في عملية بناء المستقبل عملية خطرة، فقد يكون من ناحية، استفادة من تجربة ماضية من باب أنه ليس من المجدي اختراع العجلة من جديد وعدم تجريب المجرب.

ومن ناحية أخرى، قد يصبح نوعاً من النبوءات التي تحقق نفسها، فالتاريخ لا يعيد نفسه، ولكونه لا يعيد نفسه فإنه لا حتمية فيه، إلا أن من يتعامل معه بأنه محض تكرار للتاريخ قد يعيد ارتكاب أخطاء تجعله كل مرة يحصل على النتائج نفسها. ماذا يعني هذا الكلام؟ لنأخذ مثالاً للتوضيح، لنفرض أن مؤيدي الرئيس مرسي في مصر تعاملوا مع الأحداث على أنها محض تكرار للتجربة الجزائرية، هذا يعني أن «تنبوءهم» للأحداث المقبلة سيكون متجهاً نحو الصدام المسلح مع الجيش، إذا استسلم هؤلاء لنموذج الجزائر، ولم يعتبروها «تجربة» بقدر ما هي مشابهة بقدر ما هي مختلفة، فإنهم، وبسبب هذا الاستسلام في شكل رئيس، سيتجهون إلى العنف، أي أنهم صنعوا نهايتهم بأنفسهم بعد أن اعتقدوا أنهم يلعبون أدواراً مكررة في التاريخ.

إن هذا الحديث عن التاريخ واستدعائه وكيفية التعامل معه في الأحداث مهم جداً، خصوصاً في تطور الأحداث الجارية في سورية. فالتاريخ ليس محايداً، وهو يختلف باختلاف الناظرين إليه، هل سورية مثل العراق وأفغانستان أم أنها مثل ليبيا وكوسوفو؟ كل قرار يتم اتخاذه حول هذا الموضوع لا يكتفي فقط بمعرفة المعطيات على الأرض، بل يعتمد على استلهام التاريخ والتفكير من خلاله. والمتابع للنقاش في الإعلام الأميركي حول الضربة التي كان أوباما يزمع القيام بها على سورية سيجد أنه نقاش في التاريخ أكثر منه في الحاضر، أي أنه نقاش في تركة التجربة العراقية والأفغانية أكثر منه حول تفاصيل المشهد السوري. فالفاعلون السياسيون ليسوا كائنات مجردة ومحايدة وعقلانية، بل هم كائنات لها تاريخ، وتعاملها مع الأحداث ينبثق في جزء كبير منه حوار مع التاريخ، وفي حال الثورة يكون الحوار في ذروته، إذ إنه حوار ليس من أجل الحاضر فقط، بل من أجل المستقبل أيضاً.

سلطان العامر's Blog

- سلطان العامر's profile

- 21 followers