سلطان العامر's Blog, page 2

May 16, 2017

علي الوردي … منظّر الإحباط العربي

في قصيدته “كلمات سبارتكوس الأخيرة”، يقول أمل دنقل: “لا تحلموا بعالمٍ سعيد/ فخلف كل قيصر يموت/ قيصر جديد/ وخلف كل ثائر يموت/ أحلام بلا جدوى/ ودمعة سدى”. هذه أبيات محبطة، تخبرنا أنه ليس ثمّ من أمل، وأن نتيجة كل عملية تغيير ستكون إعادة إنتاج الوضع القائم.لا يعني الإحباط فقط انعدام الشعور بالأمل، بل فقدانه، فمن لم يأمل قط لن يُحبط، لكن وحده الذي كان يأمل يحبط. إنها حالةٌ مخيفةٌ أن يقتنع المرء بأنه ما من ثمّ من خلاص، وأن كل أملٍ بالخلاص تبدّد، ولم يبق إلا الفراغ الذي نسميه إحباطاً. وإذا كان أمل دنقل قد عبّر عن إحباطه العام بأبياتٍ شعرية، فإن علي الوردي صاغ هذا الإحباط على شكل نظريةٍ وفكر متقنّعة بلغة نهضوية.

أي فكر تحرّري أو نهضوي أو إصلاحي، أيّاً كان الوصف المناسب، ينطلق من أسئلةٍ من نوع: كيف ننهض؟ كيف نتجاوز أوضاعنا وظروفنا الحالية السيئة؟ وغيرها من الأسئلة التي تنطلق من مسلّمة أن التغيير ممكن، فهي وإن كانت تقرّ بوجود واقع وظروف سيئة، إلا أنها بطرحها هذه الأسئلة تعتبره واقعاً غير أبدي، قابل للتجاوز والإصلاح. أما الفكر المحبط، فإنه يعتبر هذا الواقع السيئ وهذه الظروف السيئة أبدية، أسبابها جوهريّة، لا يمكن تجاوزها أو التخلّص منها. فتصبح كل طريقة تفكير تعد بالتغيير وإمكانية إصلاح الأمور للأفضل هي طريقة تفكير خدّاعة، وغير موضوعية، ولا علمية.

يمكن اعتبار علي الوردي رائداً لهذا التيار الفكري المحبَط في العالم العربي، فبالنسبة له، التاريخ العربي بشكل عام، والتاريخ العراقي خصوصاً، محكومٌ بصراع واحد دوري، هو صراع البداوة والحضارة. فكرة الصراع بين البداوة والحضارة ليست جديدة، نجد بعض أصولها عند ابن خلدون، كما صوّره وعمّمه آرنولد توينبي، وكلا هذين الاثنين محل تقدير عند الوردي، ولا ينكر مديونيته لهما، فعبر المزج بين أطروحتيهما، خرج بهذه الفكرة: أن المنطقة الواقعة شمال الوطن العربي كانت مغطاةً بالجليد، حتى قبل عشرة آلاف عام، وهذا كان له الأثر في جعل الوطن العربي منطقة خصبة زراعية لا توجد فيها صحارى. ومع انحسار الجليد إلى الشمال، بدأت تظهر الصحارى، وبدأ يضيق على الناس رزقهم، فاختار قومٌ منهم الزراعة (وهذا منشأ الحضارة)، في حين اختار آخرون الرعي في الصحراء (وهذا منشأ البداوة)، ومنذ تلك اللحظة قبل عشرة آلاف سنة، وتاريخ المنطقة هو تاريخ صراعٍ بين العنصرين.

ولا يوجد هذا الصراع بين الحضارة والبداوة بالدرجة نفسها في الأقطار العربية، فهناك أقطار تقل فيها البداوة (مصر مثلاً)، وهناك أقطار تزداد فيها (كنجد وليبيا)، إلا أن القطر الذي يتفرّد بوضوح هذا الصراع فيه ويتميز به، هو العراق، لأن أنهاره تتيح نشوء حضارةٍ قويّةٍ ودولٍ قويّة، لكن وجوده على حافة صحراء الجزيرة العربية بلا أي حائل بينهما يجعل الأخيرة خزاناً للبداوة، يقذف في وجه العراق في كل فترة موجةً من البدو المهاجرين الذين يمنعون الدول الناشئة في العراق من الاستمرار والتطوّر.

في هذا التصوّر العام للتاريخ خاصيتان: الأولى، إرجاع كل الإشكالات والأحداث الكبرى في المنطقة والعراق لهذا الصراع بين البداوة والحضارة، فضمن هذا الإطار التفسيري، تصبح ثورة العشرين ضد الاحتلال الإنكليزي في العراق ليست سوى انتفاضة بدوية مشحونة بالمصالح الشخصية، ويصبح صعود “البعث” التكريتي ردة فعل للبداوة تجاه الحضارة. أما الثانية، فهي التعامل مع التاريخ، باعتباره دورةً مقفلة، يدور فيها سكان المنطقة باستمرار، بحيث لا يمكنهم الخروج منها أو التخلص منها، فبحسب النظرية لا يمكن للمجتمع العراقي أن يتجاوز هذا الصراع بين البداوة والحضارة والتحوّل إلى شعب حديث، بل هم محكومون بما لخصه الوردي في عنوان أحد فصوله (الحرب الدائمة في العراق). إنها نظريةٌ محبِطة، فما نعتبره استعماراً، واستقلالاً، وثورات، وتأميماً، وانتفاضات، وسعياً نحو الاستقلال والحرية والديمقراطية ليس إلا مظاهر خدّاعة، تخفي وراءها صراعاً واحداً بين البداوة والحضارة، محكوماً بمنطق واحد، وبدورة مستمرة.

بالإضافة إلى هاتين الخاصيتين، يقدّم علي الوردي تفسيراً لتمييز المجتمع العراقي عن غيره من المجتمعات العربيّة، ففي هذا الإطار التفسيري، لا تعود الاختلافات بين المجتمعات إلى أسبابٍ ظرفية (مؤسساتية، أو اقتصادية، أو سياسية)، بل لمزيج من التحليلات الثقافوية والجغرافية تجعل للعراقيين خصوصية تاريخية، وتحوّلهم إلى استثناء عن السنن التاريخية التي تحكم غيرهم. فالظروف الجغرافية الاستثنائية المذكورة آنفاً تخلق “ثقافةً اجتماعية”، يعرّفها الوردي بأنها للمجتمع مثل ما هي الشخصية للفرد، ومثلما أنه لا يوجد أفراد متشابهون، فكذلك لا توجد أمم متشابهة، والثقافة الاجتماعية هي التي تصوغ شخصيات أفرادها.

فشل الدولة الوطنية العربية يغذّي من هذا الشعور بالإحباط العام، وعدم تصديق أي سعي تحرّري. تذكر المؤرخة، دينا خوري، أن مثقفين عراقيين كثيرين بعد حرب الخليج والحصار الذي أدى إلى ضعف الدولة العراقية وصعود القبلية والطائفية السياسية عادوا إلى إحياء أطروحات الوردي، حيث وجدوا فيها منبعاً للفهم، فالطائفية والقبلية ليستا نتيجة ظروف سياسية وتاريخية محدّدة، بل هي أمور طبيعية في المجتمع العراقي، سببها صراع البداوة والحضارة. وتم تجاهل كل الأطروحات التقدمية التي وضعت العراق بلداً عالم ثالثياً، خاض صراعاً مع الاستعمار، وسعى إلى الحداثة، وفشل وأخفق وخاض حروباً؛ تم تجاهل هذه الأطروحات باعتبارها لا تدرك “طبيعة المجتمع العراقي” (وهذا أحد عناوين كتب الوردي) القائم على صراع أبدي بين الحضارة والبداوة.

قدّم الوردي هذه النظرية المحبطة بأسلوب سهل بسيط شيّق، جعل منه مقروءاً بشكل واسع. كما أنه قدّمها تحت يافطات (العلمية) و(الموضوعية) و(البعد عن الوعظية) ومحاربة (وعاظ السلاطين). كما أنه قدّمها، أخيراً، ضمن مشروع (علم اجتماع عربي جديد). أي أنه قدّمها بلغةٍ نقديةٍ ضد بعض التقاليد الفكرية المتسلطة، فأصبح لأفكاره وتفسيراته الثقافية والجغرافية والجوهرانية تقبل وديمومة وانتشار، فهي للوهلة الأولى تدفع قارئها لأن يفرّ من طرق التفكير (التقليدية) وتبني نظرة (نقدية) من دون أن يتنبه إلى أنها أيضاً نظريةٌ محبطةٌ، تقول بمجلدات كثيرة، ما لخصه أمل دنقل في بيت واحد: لا تحلموا بعالم سعيد.

لكن، لا بد أن يكون واضحاً أن الخلود للإحباط وفقدان الأمل هو خيار واحد فقط ضمن الخيارات المتاحة أمام الوضع البائس الذي خلفته الثورات المضادة للربيع العربي، فبالإمكان تبني موقف نقدي غير محبط، موقف نقدي مدفوع بالتفاؤل بأن هناك ثمّ من خلاص. فمشكلاتنا مهما بلغ سوؤها ظرفية وليست دائمة، يمكن تفسير أسبابها وتحليلها من دون اعتبارها نتيجةً طبيعيةً حتميةً لثقافةٍ كامنةٍ لا تتأثر بالتاريخ. يمكن لنا، على عكس الوردي ومحبطيه، أن نقول، مدفوعين بالأمل، وبمجلدات كثيرة، ما لخصه شاعر العراق بدر شاكر السيّاب في بيت من قصيدته “سربروس في بابل”، حيث قال: سيولد الضياء/ من رحمٍ/ ينزّ بالدماء.

April 25, 2017

وهم النظام الرئاسي… نهاية الديمقراطية في تركيا

اعتبر معلّقون عرب كثيرون أن الاستفتاء الدستوري التركي الذي أُجري في 16 إبريل/نيسان يعني انتقال تركيا من نظام ديمقراطي برلماني إلى نظام ديمقراطي رئاسي. هذا غير صحيح؛ ما عناه الاستفتاء هو خروج تركيا من الديمقراطية ككل إلى شكل من السلطوية يسمى “السلطوية التنافسية”.

لكن، قبل إثبات وجهة النظر هذه، يجب تبديد الانطباعات المبدئية. صحيح أن هناك خصوماً كثيرين للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وحزبه “العدالة والتنمية”، في داخل بلاده وخارجها، يردّدون مقولة أن التعديلات تعني نهاية الديمقراطية في تركيا. صحيحٌ أيضا أن هؤلاء مغرضون، لا تهمهم الديمقراطية، ولا تهمهم الحقيقة أصلا، بل كل همهم هو النيل من أردوغان، إما لأنهم معادون للإسلاميين عموما، أو مناصرون لإيران أو النظام السوري أو أنظمة محدّدة في الخليج. لكن، لا يغيّر من صحّة المقولة أن أنذالا يردّدونها، فمعيار الصحة والخطأ هو الحجج التي تقدّم لصالحها، وليس ولاءات من يستغلون صحتها وتحيّزاتهم.

الأمر الآخر، قد يكون أردوغان محدّثاً اقتصادياً كبيراً، وقد تكون سياساته الخارجية مناصرة للعرب والمسلمين، لكن كل هذه الأمور خارج النقاش هنا، ما نناقشه: هل ما قام به تحوّل من شكل ديمقراطي إلى آخر، أم خروج عن الديمقراطية؟

بالعودة إلى السلطوية التنافسية، هناك مثال. في العام 1929، تسلّم الحزب الثوري المؤسساتي في المكسيك السلطة، وبقي فيها 71 سنة، ولم يخسر الانتخابات إلا في عام 2000. خلال هذه الفترة الطويلة، فاز الحزب بتسعة انتخابات رئاسية متعاقبة، وبالأغلبية البرلمانية إحدى عشرة مرة متتابعة. وفي 1997 خسر الأغلبية في البرلمان، وفي 2000 خسر الرئاسة.

يختلف هذا النوع من النظام عن نظامٍ مثل نظام حسني مبارك السابق في مصر، حيث توجد مظاهر ديمقراطية شكلية بلا مضمون حقيقي، وحيث الانتخابات غير نزيهة (تزوّر)، ولا حرّة (قيود كثيرة لمن يحق له الترشح). في المكسيك، كانت الانتخابات نزيهةً وحرّة، وكانت هناك أحزاب أخرى مسموح لها بالمنافسة على المناصب كافة. ومع ذلك، لا يعتبر النظام ديمقراطيا، لأنه، ببساطة، لا يكفي أن تكون الانتخابات حرّة ونزيهة حتى يكون النظام ديمقراطيا.

كثيرون من علماء السياسة، مثل ليفيتسكي ووي وماجالوني وغيرهما، يضعون شرطا إضافيا للتمييز بين نظامٍ مثل نظام المكسيك ونظام ديمقراطي يسمونه “الميدان التنافسي”. وفي الأنظمة التي يكون فيها ميدان التنافس مصمما بحيث يفيد منه أكثر من حزب واحد، فنحن هنا نتكلم عن ديمقراطية، أما إذا كان ميدان التنافس منحازا إلى حزب واحد، ومصمما لخدمته فقط، فنحن هنا نتكلم عن سلطويةٍ تنافسية. فهي تنافسيةٌ لأنها تسمح بالانتخابات، وتسمح بوجود أحزاب معارضة، لكنها سلطويةٌ، لأن الميدان مصممٌ بحيث لن يكون في مقدور هذه الأحزاب والمعارضة الفوز بأي انتخابات مقبلة.

ما المقصود بميدان تنافسي منحاز؟ المقصود أن هناك قوانين ومؤسسات وإجراءات رسمية وقانونية تجعل من قدرة بقيّة الأحزاب على المنافسة في الانتخابات أضعف بشكل كبير جدا من قدرة حزب واحد. ومثالاً على قدرة الحزب الحاكم على إخراس خصومه ما فعله أردوغان في الفترة بين محاولة الانقلاب في 15 يوليو/تموز 2016 إلى ليلة الاستفتاء في 16 إبريل/نيسان الجاري. فحسب وزارة الداخلية التركية، ألقي القبض على 113266 مواطنا، وتم توجيه التهم لـ47155 شخصاً منهم. وبحسب “صحفيون بلا حدود”، تم منع 2700 صحفي وسجن 130 منهم، وإيقاف 149 منصّة إعلامية، و29 دار نشر. ويحدث هذا كله ضمن حالة طوارئ. كل هذا يعني أن الميدان التنافسي (الإعلام، المؤسسات الحزبية والحقوقية والمدنية، السياسيين) منحاز بشكل واضح لجهةٍ واحدة، فقدرة المعارض للاستفتاء على إقناع الجمهور (عبر الإعلام، عبر الجامعة، عبر الشارع.. إلخ) مقيّدة ومحدّدة ومسيطر عليها.

لا يتوقف الأمر هنا، فالتعديلات نفسها تجعل انحياز هذا الميدان ممأسسا ودستوريا. فالبرلمان الديمقراطي يقوم بدورين: يشرّع القوانين ويراقب الحكومة، والتعديلات الدستورية تجعل من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، على البرلمان مراقبة الحكومة، فالرئيس يعين أعضاء الحكومة ويعزلهم، ويؤسس وزاراتٍ، ويلغي أخرى من دون أي تدخل من البرلمان والقضاء. كما أن البرلمان لا يستطيع استجواب الرئيس أو طرح الثقة عنه، وكل ما يستطيع فعله، بشرط موافقة الأغلبية المطلقة، توجيه تهم له لدى المحكمة العليا التي يعين الرئيس غالبية أعضائها. أما الوظيفة التشريعية للبرلمان، فالتعديلات تعطي للرئيس حق إصدار المراسيم في الأمور التي لم يتقرّر بشأنها قانون، وعندما يستخدم الرئيس حق النقض، على البرلمان حشد أغلبية مطلقة لكي يستطيع كسر هذا النقض.

ليس هذا نظاما رئاسيا، فصحيحٌ أن النظام الرئاسي يجعل الرئاسة أقوى من البرلمان، لكنه يفعل ذلك من دون الإخلال بمبدأ توازن السلطات (أي قدرة كل سلطة بالحد من السلطة الأخرى).

لنأخذ النموذج الأميركي، فالرئيس لا يعين أحدا من حكومته من دون موافقة الكونغرس، ولا يعين أحدا من قضاة المحكمة الدستورية من دون موافقة الكونغرس أيضا. يستطيع الجهاز القضائي تعطيل قرارات الرئيس، والحكم بعدم دستوريتها. يستطيع البرلمان استجواب من يشاء من الحكومة، ولا يستطيع الرئيس حلّه. في المقابل، ماذا لدى البرلمان والقضاء التركيين من قدرة على الحدّ من سلطة الرئيس؟ برلمان لا يملك إلا نزرا يسيرا من قدرته الرقابية، ومحاصر في قدرته التشريعية أمام رئاسةٍ لا تُساءَل، ومطلقة اليد في التعيين والفصل.

هذا نظام يتيح للحزب الذي يستطيع كسب 51% من الأصوات أن يحكم بشكل مطلق. ويستطيع حزب أردوغان الفوز بهذه النسبة، على المدى القريب على الأقل، لأن الميدان التنافسي منحازٌ لصالحه، فبالإضافة إلى القيود الدستورية الموجودة من انقلاب الثمانينيات التي تشترط حدا أدنى من الأصوات للدخول للبرلمان، والتي تعيق الأحزاب الصغيرة من المنافسة، وبالإضافة إلى سياسات اتهام الخصوم السياسيين بالإرهاب، والتضييق على الإعلام (تركيا أكبر سجن للصحافيين في العالم)، وبالإضافة إلى سياسات التجنيس لكسب أصواتٍ جديدة، هناك أيضا تسييس للخدمات الحكومية، من أجل كسب مزيد من الأصوات.

في دراسة لعالم السياسة التركي، إردم آيتاش، الأستاذ في جامعة ييل، حاول فيها استكشاف العلاقة بين الخدمات الحكومية التركية واتجاهات التصويت في الانتخابات من العام 2005 إلى 2008. أورد أن في تركيا برنامج “التمويل المشروط”، تدفع الحكومة بموجبه مبالغ مالية محدّدة للأسر الفقيرة بشرط أن تستثمرها في تعليم أبنائها. وفي العام 2012 قرابة ثلاثة ملايين طفل منخرط في هذا البرنامج، في ميزانية تقدر بـ690 مليون دولار. من السهل تسييس هذه الدفعات، نظرا إلى قدرة الحزب على التأثير في اللجنة المانحة. وفي 2009، وقبل الانتخابات، استخدم أحد حكام المناطق البرنامج لتمويل عدد من الأسر، فرفعت عليه دعوى، وحكمت عليه المحكمة لتسييسه منصبه، وفُصل، لكن أردوغان عاد فعيّنه في منطقة أكبر. درس آيتاش 878 محافظة، وبحث أي المحافظات التي يكون لها دعم أكثر من غيرها. كانت النتيجة، أن الإنفاق يزداد في المناطق التي يكون فيها حزب منافسٌ مقارب أيديولوجيا.

في الختام، كل الصفات المدرسية التي تقال عن نظام السلطوية التنافسية مطابقٌ لحزب أردوغان، وليس هذا الاستفتاء إلا مأسسة وترسيخاً لها. وهذا مؤسف لكل من تهمّه الديمقراطية في المنطقة. أما من تهمه إسلامية أردوغان، أو سياساته الاقتصادية، أو سياساته الخارجية، أو دعمه الإسلاميين، فهذا بالطبع لن يجد في الديمقراطية ما يتحسّر عليه. لكن، من المهم جدا أن لا يخدع نفسه ويخدعنا، ويسمي ما حصل تحوّلاً إلى نظام ديمقراطي رئاسي.

February 24, 2017

قوّة التسمية… من داعش إلى ترامب

عندما شرعت أكتب هذه المقالة، كانت الفكرة التي أريد كتابتها مختلفة. كنت أريد أن أعارض ثلاثة آراء سائدة حول الرئيس الأميركي، دونالد ترامب: الأول يروجه الليبراليون داخل أميركا وخارجها، والذي يصور ترامب شذوذا عمّا هي عليه أميركا، وتصوير ما يقوله وما يفعله باعتباره أجنبيا غريبا عمّا يجب أن تكون عليه أميركا. وكنت أريد، في اعتراضي على هذا الرأي، أن لا أقع في الفخّ الذي يقع فيه من يعارضه من أصحاب الرأي الآخر من اليساريين الذين يعتقدون أن الشر، كل الشر، هو ما تفعله أميركا، والذين يردّدون أنه لا جديد تحت الشمس، وأن ترامب مثل غيره، بل إن متبنين لهذا الرأي قد يمضون خطوة أخرى، ليقولوا إن ترامب هو من يعكس الوجه الحقيقي لأميركا. كنت أريد أن أعترض على الرأيين بطريقة تردّ أيضا على رأي ثالث، يتبناه يمينيون في أميركا وخارجها، يرى في ترامب رئيسا صادقا، وافيا بوعوده، وأن كل الدعاية القوية ضده ما هي إلا ردّة فعل الطغمة الفاسدة المتحكّمة بالإعلام والدولة العميقة. وللقيام بهذه المهمة، كنت أريد أن أتحدّث عن أكثر قرارين مثيرين، اتخذهما ترامب مطلع توليه السلطة، وأبيّن ما قام به فعلا، حظر دخول مواطني الدول العربية الست وإيران، وبناء الجدار مع المكسيك. ليس القرار الأول سوى بناء وتوسيع على قرارات وإجراءات اتخذها الرئيس السابق باراك أوباما، فسورية وليبيا توقف إصدار التأشيرات فيها منذ عام 2012، أما اليمن فتوقف منذ فبراير/ شباط 2015. أما إيران والصومال فلا توجد فيهما سفارات أميركية. وهذا يعني أنه عندما أصدر ترامب القرار، فإن مواطني هذه البلدان كانوا يجدون صعوبةً بالغة من أجل الحصول على تأشيرة أو مراجعة سفارة، وأن التكاليف التي يحتاجها السفر إلى دولة قريبة توجد فيها سفارة عالية، بحيث لا يمكن إلا لفئة صغيرة فقط الانتفاع من هذه الخدمات. بالنسبة للعراق والسودان، فالحرب في الأولى، والعلاقة الفاترة بين الثانية وأميركا، جعلت من أعداد المقبولين من الدولتين قليلةً نسبيا.

نجد انعكاس هذا على الأعداد التي تأتي من هذه الدول إلى أميركا في الفترة السابقة للحظر، فمجموع الممنوحين تأشيرة هجرة من هذه الدول من 2013إلى2015 يتراوح من 17 ألفا إلى 19 ألفا سنويا، وهذا يمثل ما نسبته من 3% – 4% من الإجمالي الذي يتراوح من 473 ألفا إلى 531 ألفا. أما مجموع الممنوحين تأشيرة مؤقتة (للسياحة والدراسة وما إلى ذلك) فيتراوح عددهم من 68 ألفا إلى 78 ألفا، وهذا يمثل ما نسبته نحو 2٪ من الإجمالي الذي يتراوح من 3,3 ملايين إلى 5 ملايين. وبمقارنة بسيطة، يتراوح عدد التأشيرات المؤقتة التي منحت لدولة إسلامية واحدة، هي السعودية، من 108 آلاف إلى 133 ألفا، أي أنها أكثر من إجمالي هذه الدول السبع مجتمعةً بفارق كبير. وتجدر الإشارة أيضا أن نصيب الأسد من هذه التأشيرات الممنوحة لهذه الدول السبع يذهب إلى إيران (بما نسبته 40%).

وإضافة إلى أن القادمين من هذه الدول يواجهون صعوبات قبل قرار ترامب، وإلى أن أعدادهم قليلة نسبيا، فإن الأساس القانوني الذي اعتمد عليه ترامب، في اختياره هذه الدول السبع، مبني على قرار أصدره أوباما عام 2015، يلغي فيه الإعفاء من التأشيرة لأيٍّ من مواطني الدول الأوروبية، يحمل جنسية أحد هذه الدول السبع، فكان هذا القانون هو البنية الأساسية لجمع هذه الدول معاً تحت مسمى “دول مقلقة”.

لم يأت قرار ترامب، إذن، من الفراغ، خلافا لما يقوله الليبراليون، بل مبني على أسس وإجراءات موجودة وأرساها أوباما، لكنه يعتبر متطرفا، خلافا لما يقوله اليساريون بانعدام الفروق بين الإدارات الأميركية، في مداه وأثره. أخيرا، وهذه المرة خلافا لمحبي ترامب، فإنه لم يف بوعده، فهو لم يمنع المسلمين من دخول أميركا، بل منع ما نسبته تقل من 20% من القادمين من الدول التي يصل عدد المسلمين فيها إلى أكثر من الخمسين بالمائة (أي بدون حساب دول مثل الهند والصين اللتين يصل عدد المسلمين فيهما إلى قرابة مائتي مليون).

ينطبق الأمر نفسه على قرار ترامب الآخر المتعلق بالجدار، فخلافا لما يتمناه الليبراليون، فإن قسما كبيرا من الحدود الأميركية والمكسيكية مسيّج لمنع المتسللين غير الشرعيين. وخلافا لما يزعمه اليساريون المؤمنون بأن سياسات أميركا لا تتغير، فإن قضية الحدود مع المكسيك لم تكن قضية مهمة، إلا ابتداء من التسعينيات، فبحسب بيتر آندرياس، صاحب كتاب “ألعاب الحدود.. تأمين الحدود المكسيكية – الأميركية”، سمح توقيع اتفاقيات التجارة المفتوحة بين دول أميركا الشمالية بمرور كل أنواع السلع، ما عدا اثنتين: المخدّرات والعمالة، أي أنه، بالتوازي

مع حريّة مرور البضائع الأخرى، بدأت أميركا إظهار غلظتها وشدّتها تجاه هذين النوعين من السلع، حيث بدأ السياسيون يتنافسون فيما بينهم، من أجل إظهار أنهم الأكثر حرصا على أعمال الأميركيين وصحتهم وأمنهم من غرمائهم، عبر اتخاذ تدابير متشدّدة تجاه الهجرة غير الشرعية، أي أن الحدّ أصبح مسرحا سياسيا، لكسب رضا الجماهير، في الداخل والخارج، أكثر من غاية منع حقيقي لتسلل هذه البضائع. وفعلا، منذ التسعينيات، تم بناء مئات الأميال من الأسياج على الحدود، واستخدمت تقنيات إلكترونية عسكرية معقدة لحماية الحدود، وآلاف الأشخاص تم توظيفهم (من 4 آلاف إلى 21 ألفا)، وطائرات بشرية ومسيّرة عديدة تحلق لمراقبة الحدود من السماء. ونتيجة هذا كله: الآلاف من القتلى من المتسللين غير الشرعيين. وبكلمة واحدة: فإن 700 ميل من الألف ميل التي وعد ترامب ببناء جدار عليها مسوّرة الآن. تعني هذه الحقائق أن ما وعد به ترامب موجود أصلا، أو على الأقل: غالبيته الكبرى، وفي هذا ردّ على من يراه، من يمينيي الداخل والخارج، صادقا وصريحا.

ما يقوله هذان المثالان أن جزءا كبيرا من الأثر الذي أوقعهما قرارا ترامب ليس في مضمونهما وأثرهما الفعلي، بل في تسميتهما، فدعايته سمّت حظر مواطني الدول السبع “منع المسلمين”، وسمت الحواجز والأسوار الموجودة على الحدود مع المكسيك جدارا. وهذه النتيجة هي التي دفعتني لصياغة المقال بشكل مختلف، فعوضا عن الاكتفاء بكشف “حقيقة” ما فعله ترامب، والرد على المواقف الثلاثة السابقة، أحببت أن أشير إلى القوّة العجيبة التي تملكها “التسمية” وأثرها على الناس. وهذه ملاحظة كنت قد لاحظتها أول ما ظهر تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، وبدأت جرائم التي لا تختلف نوعيا، وأقل بكثير من ناحية العدد، من جرائم نظام الأسد أو إسرائيل، لكن ردة الفعل عليها أشد من غيرها، فيما جانب كبير من ردة الفعل هذه بسبب أن تسميتها بطريقة مختلفة.

المشترك في تسميات ترامب و”داعش” أفعالهما أنهما يصوغانها باعتبارها موجهةً ضد فئات بشرية محددة، وليس ضد قضايا أو مشكلات عامة، فالحظر موجه ضد المسلمين، وليس لحفظ الأمن أو مقاومة الإرهاب، والجدار ضد المكسيكيين، وليس لحماية الحدود أو مكافحة المخدرات، والتفجير ضد الشيعة، وليس لإسقاط الحكومة أو التوسع، وهكذا. إن صحّ هذا التشخيص، فإن السؤال الذي يعقبه هو ما حدث بأجهزتنا الإدراكية، ليجعلها حسّاسةً، لأسماء السياسات أكثر من واقعها وأثرها الحقيقي؟ هذا سؤال بحاجة لتأمل.

December 8, 2016

كوبا والتهوين من شأن الديمقراطية

قبل ثلاثة أعوام، وفي الذكرى الحادية والستين لوصول الضباط الأحرار إلى السلطة في مصر، جرى نقاش حاد حول التجربة الناصرية. صحيح أن هذا النقاش يتكرّر بشكل مستمر بين عدة تيارات عربية، إلا أن ما يميز النقاش في تلك السنة أن الحادثة جاءت بعد عشرين يوماً من إنهاء عبدالفتاح السيسي التجربة الديمقراطية في مصر، حيث كان جزء من الخطاب الذي اتكأ عليه لتبرير وصوله إلى السلطة هو تقديمه نفسه باعتباره امتداداً لجمال عبدالناصر، في وقتٍ كان فيه أنصار الرئيس محمد مرسي معتصمين في ميدان رابعة العدوية، قبل أن يتم فض اعتصامهم بمجزرة كبيرة في الرابع عشر من أغسطس/ آب.لهذا السبب، كان مرور تلك الذكرى، في ذلك الوقت، مناسباً لكل الأطراف لتبادل الاتهامات من أجل توظيف الماضي، لتبرير الحاضر، وكذلك توظيف الحاضر لإدانة الماضي. من بين الحجج التي ردّدها خصوم السيسي والانقلاب أنه: ادعاء السيسي صحيح، هو فعلا امتداد لعبد الناصر، كلاهما عسكريان حاولا إسقاط حالة ديمقراطية لإقامة نظام مستبد. حينها، كتبت في مقال بعنوان “بؤس المعيار الديمقراطي” “صحيح أن الديمقراطية مهمة، صحيح أن غيابها أحد الخطايا الكبرى لتجربة عبد الناصر، لكنها ليست المعيار الوحيد للحكم على التجارب السياسية، فهناك أيضا معايير أخرى، مثل الاستقلال الوطني والعدالة الاجتماعية”.

توفي الزعيم الكوبي، فيديل كاسترو، قبل أيام، وكما هو متوقع، كرّر أصحاب معيار الديمقراطية محاججتهم نفسها: ليس ديمقراطياً؟ إذن، لا قيمة له. لم يكن خروج مثل هذه المحاججة منهم مفاجئاً، بل ما كان مفاجئاً ردود من المدافعين عن تجربة كاسترو من يساريين واشتراكيين. لنتفحّص، مثلاً، مقالة عامر محسن في صحيفة الأخبار البيروتية “عن كوبا والاشتراكية والسعادة”. قدّم الكاتب مجموعة من الحجج، يحاول في واحدة أن يبين أن كوبا ليست فقيرة، ويهوّن، في ثانيةٍ، من شأن انعدام الديمقراطية في كوبا.

يكتب، في حجته الأولى، ردّا على من يدّعي أن كوبا فقيرة إنها “من أثرى دول الكاريبي”،

“أمر مذهل أن يتفق اشتراكي ونيوليبرالي في موقفهما من الديمقراطية” ويوضح ما يقصده بـ “أثرى” أن معدل دخل الفرد فيها أعلى من غيرها بالقيمتين، الدولارية والشرائية. أولا، لماذا حصر المقارنة فقط مع دول الكاريبي؟ هل يصح مثلاً أن استنتج أن اليمن ليست فقيرة، لأن معدل دخل الفرد فيها أعلى من بقية دول القرن الأفريقي (إثيوبيا وإريتريا والصومال وجيبوتي)؟ ستكون نتيجة مضحكة. وما يزعج حقا أنه، على الرغم من اعتباطية المقارنة بدول الكاريبي، إلا أنه لم يتحرّ الدقّة فيها، ذلك أن ترتيب كوبا، من ناحية دخل الفرد، هو التاسع من بين اثنتي عشرة دولة ودويلة في الكاريبي.

ليست معضلة محسن في هذه المقارنات الكميّة الاعتباطية، بل في محاججته الثانية ضد من سماهم “الديمقراطيين العرب”، فهو يردّ على تهوينهم من شأن سياسات كاسترو الاقتصادية والاجتماعية بتهوينٍ من شأن الديمقراطية نفسها. فبالنسبة له، “الهدف من الانتخابات وتبادل السلطة والنّظام السياسي” هو “ضمان الأمان والكرامة للمجتمع”، والأخيرة أمور “مثل تعليم الشعب، وتأمين الرعاية الصحية اللائقة، وتوفير الأمن الغذائي للجميع”. يذكّرني هذا الردّ بمقالة لمدير قناة العربيّة، تركي الدخيل، نشرها في بداية الربيع العربي، وتبرّر رفضه الديمقراطية في دول الخليج بحجة بسيطة: إذا كانت التنمية هي الهدف من الديمقراطية، فدول الخليج حققتها، فما الحاجة لها؟ إنه لأمر مذهل أن يتفق اشتراكي ونيوليبرالي في موقفهما من الديمقراطية.

تتعامل مثل هذه الحجج مع مسألة الديمقراطية بطريقة أداتية، أي أنها تصوّر الديمقراطية وسيلة لتحقيق أمر آخر، الأمان الغذائي والتعليم بالنسبة لمحسن، والتنمية بالنسبة للدخيل؛ وهما

“المشاركة في اتخاذ القرار، واختيار من يحكمك، والتداول السلمي للسلطة ليست غايات مطلوبة في ذاتها” بالمناسبة شيء واحد، فإذا استطاع النظام تحصيل هذا المطلب بدون ديمقراطية، فهذا يجعلها بلا قيمة. أي أن المشاركة في اتخاذ القرار، واختيار من يحكمك، والتداول السلمي للسلطة ليست غايات مطلوبة في ذاتها، وإن وجودها في مجتمع ما يجعلها تحقق جانباً كبيراً من كرامة الإنسان، بطريقةٍ تتيح له أنه يلعب دوراً في تحديد مصيره، وأنه ليس قاصراً بحاجة لطليعة أو نخبة ما، تزعم في نفسها حكمةً متعاليةً تتيح لها تحديد ما هو الأصلح للناس، من دون أخذ رأيهم.

انتقاد الاقتصار على معيار الديمقراطية مهم، والأهم منه انتقاد التهوين منها، والتعامل معها بشكل أداتي، فهي (الديمقراطية) مهمة بالمقدار نفسه، إن لم يكن أكثر، الذي يكون فيه الاستقلال الوطني والعدالة الاجتماعية والتنمية مهمة. وعوضاً عن البلادة الفكرية بالاقتصار على واحدةٍ من هذه الجوانب، واعتبارها معيارا للحكم على الأنظمة الحاكمة، لا بد من الاعتراف بوجود علاقةٍ متوترة بينها، وأنه لا يمكن الحصول عليها كلها دفعةً واحدة، والتفريق بين التمييز الأولوي لواحدةٍ منها لأجل أخرى في سياق محدّد، وبين تبرير تغييب إحداها عبر تقديم أخرى. مثل هذا العمل الأخير يحتاج مجهوداً فكرياً أكبر، بعيداً عن الأحكام الجاهزة المعلبة والتبريرية.

October 17, 2016

إلغاء قوانين الولاية السعودية مطلب شرعي

إذا كنت ترفض مطلب إلغاء الولاية لإنك تعتبر هذا المطلب فيه إسقاط لجزء من الدين، أو لأنك تعتبر الولاية أمر شرعي فالمطالبة باسقاطه مصادم للشرع، أو لأنك – لهذا السبب أو ذاك- تعتبر مطلب الولاية يتعارض مع الإسلام، فهذه التدوينة موجهة خصيصا لك، وفيها سأقدم الحجج التي تبيّن أن موقفك غير صحيح. حاولت هنا أن أحصي أغلب الاعتراضات التي تنطلق من أساس شرعي، وحاولت تبيين عدم صحتها بالدليل والبرهان. فإن كنت تعتبر أن حججي هنا ضعيفة أو أني أهملت اعتراضا مهما أو أني صورت احد الاعتراضات بطريقة ضعيفة، فأتمنى تصحيحي وسأكون مستعدا لمناقشة الاعتراض الجديد.

١- ركّز على المعنى وليس على اللفظ.

هناك قاعدة جميلة يرددها علماء أصول الفقه، وهي “لا مشاحة في الاصطلاح”. المقصود هنا أن نركز على معاني الكلمات وليس على الألفاظ ذاتها. فإذا كان المعنى الذي يقصده الشخص من اللفظ يختلف عن المعنى الذي يفهمه منه محاوره، فإن الحوار سيكون مشتتا ولن يفضي إلى نتيجة. وغالب النقاشات حول “الولاية” هي من هذا النوع. فمن يطالب بإلغاءها يعني شيء، ومن يرفض إلغاءها يعني شيئا آخرا. فيصبح كلا الطرفين يتناقشان في أمرين مختلفين بشكل مستمر. وحتى لا نقع في نفس هذا الخطأ هنا في هذه التدوينة، يجب أن نضع التعريفات بشكل واضح وأن نتحرر من الخلافات اللفظية التي لا تفيد وتشوش الحوار.

٢- المقصود بـ(الولاية) مجموعة من القوانين السعودية، وليس المقصود الشريعة أو الأحكام الشرعية المتعلقة بالولاية

الحديث عن الولاية في الحملة هو حديث عن مجموعة من القوانين السعودية وليس الحديث عن أحكام شرعية. مثال على هذه القوانين هو التالي: عندما تقوم امرأة بجريمة ويتم الحكم عليها بفترة محددة في السجن، فهي لا يسمح لها بالخروج من السجن إلا إذا جاء ولي أمرها ليستلمها حتى لو انتهت محكوميتها. يعني تخيّل امرأة عمرها ٣٠ سنة، قامت بجريمة، وحكم عليها بـ١٠ سنوات، ثم انتهت محكوميتها وعمرها ٤٠ سنة. وعندما تريد الخروج من السجن، لا تسمح لها إدارة السجن بالخروج وذلك لأن ولي أمرها يرفض استلامها من السجن. فهل هذا القانون الذي يجعل مصير هذه السجينة وخروجها من السجن معلقا بيد “ولي أمرها” شرعيا؟ إن المطالبة باسقاط هذا القانون ليس مطالبة لإسقاط الإسلام أو حكم شرعي، بل إن العدل الذي أمر به الشرع يقضي بأنه لا يجوز معاقبة الشخص بأكثر من العقوبة التي قررها له القاضي.

لهذا من المهم جدا التركيز بالقوانين التي يراد “إسقاطها”، ومناقشة هذه القوانين، وعدم الخلط بينها وبين الشريعة والأحكام الشرعية. قد يكون الواحد منا متفقا بأن كل القوانين التي تطالب الحملة باسقاطها ظالمة، وقد يعتبر الآخر أن بعضها ظالمة وبعضها عادلة، وقد يعتبر الثالث أن كلها عادلة. هذا أمر ممكن، لكن من غير المقبول أن يعتبر شخص أن المطالبة نفسها موجهة ضد الشريعة وأحكامها، لأن هذا غير صحيح، بل هي موجهة ضد مجموعة من القوانين السعودية.

٣- القوانين السعودية قوانين وضعية بشرية

قد يقول قائل: لكن القوانين السعودية مستمدة من الكتاب والسنة، وبالتالي أي محاولة لإسقاطها هو محاولة لاسقاط الكتاب والسنة. ردي عليه: هذا غير صحيح، والتوضيح كالتالي:

١- الحكومة نفسها تضع يوما قانونا، ثم تقوم في اليوم التالي بتغييره. مثال على ذلك: تعديل نظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالشخص الذي يعتبر قوانين الحكومة=الشريعة، أمامه ثلاث خيارات: أ- أن يقول أن نظام الهيئة القديم هو الشرعي أما النظام الجديد فليس شرعيا، وهو هنا يقرّ أن الحكومة تصدر قوانينا غير شرعية وأن ليس كل قوانينها شرعية، بل يعتبر الحكومة أسقطت حكما شرعيا. ب- أن يقول أن النظام الجديد هو الشرعي وأن القديم غير شرعيا. وهو هنا يقر أن الحكومة قد تعمل بقانون لفترة طويلة ويكون هذا القانون غير شرعيا. وبالتالي من الممكن أن يكون قوانين الولاية من هذا النوع غير الشرعي. ج- أن يعتبر كلا القانونين شرعيين، وهذا تناقض، لأن أحدهما جاء لالغاء الآخر.

٢- القوانين السعودية ليست وحيا منزّل من السماء، هي قوانين وضعية، وضعها بشر، وهي في أقصى حالاتها اجتهادات بشرية قد تصيب وتخطئ. فهي شيء، والشريعة وأحكامها شيء آخر. وحتى نحدد إذا ما كان هذا القانون أو ذاك “شرعيا” علينا أن نخضعه لمعايير الشرع، والتي من أهمها العدل (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل).

٤- الولاية والقوامة والمحرم: بين الشرع والقانون السعودي

يجب التفريق بين معاني مفهوم “الولي” و”القوّام” و”المحرم” الشرعية وبين معانيها في القانون السعودي، لأن أغلب اللبس والخلط يأتي من عدم التفريق هذا. سنأخذ الآن كل مفهوم ونوضح معناه في الشريعة ومعناه في القانون السعودي.

الولي: المنتسبون لمذهب أحمد بن حنبل والشافعي ومالك يشترطون موافقة ولي أمر المرأة لصحة النكاح، مستندين في ذلك على أحاديث مثل “أيما امرأة انكحت نفسها بدون إذن وليها فنكاحها باطل” وحديث “لا نكاح إلا بولي”، ويخالفهم في ذلك أتباع مذهب أبي حنيفة، فهم يرون أن المرأة الراشدة لها الحق بتزويج نفسها. والخلاف بين الطرفين مرتبط بصحّة ودلالة هذه الأحاديث. هنا يجب أن نلاحظ ثلاث ملاحظات:

أن دور الوليّ في الإسلام مرتبط فقط بموضوع الزواج، ولم ترد أي أدلة حول دوره في مسائل وقضايا أخرى. مثلا لا يشترط الإسلام موافقة ولي أمر المرأة حول كيف تستخدم مالها. لكن القانون السعودي يشترط موافقة “ولي الأمر” في أمور خارج الزواج: مثل العمل والتعليم والسفر وغيرها. هذا “التوسيع” لدور ولي الأمر ليس له أصل شرعي، بل الأصل الشرعي الوحيد موجود في موضوع الزواج وهذا نفسه حوله خلاف بين الفقهاء.

لنفرض جدلا أن الإسلام يشترط موافقة ولي الأمر على كل قرار تتخذه المرأة من تعليم وعمل وخروج من المنزل وسفر وكل شيء، السؤال: ما شأن الدولة هنا حتى تحول هذه الأمور لقوانين؟ حتى أوضح مقصدي. تخيّل عائلة مسلمة تعيش في بريطانيا. القانون يسمح للمرأة أن تزوج نفسها بدون موافقة ولي الأمر. لكن المرأة المسلمة التي تنتمي للمذاهب التي ترى أن من شروط النكاح موافقة ولي الأمر عليها أن تحقق هذه الشروط حتى يكون زواجها صحيحا من الناحية الشرعية. المسلم والمسلمة مطالبان باتباع أوامر الله في حياتهم، وليس دور الحكومة لإجبارهم على القيام بذلك. يعني رفض “تقنين” الولاية لا يعني رفض الولاية نفسها.

أن الحديث هنا عن المرأة الراشدة، وأحقيتها بأن تكون وليّة نفسها في قرارات التعليم والعمل والتنقل، مثلما هي وليّة نفسها بقرارات مثل الصلاة والصيام والتصرف بالاموال..إلخ. والمرأة الراشدة هي التي بلغت سن الرشد. أما الأطفال والقصّر من ذكور وإناث، فهؤلاء جميعا يجب أن يكونوا تحت رعاية آبائهم وأمهاتهم حتى يصلوا لسن الرشد.

المحرم: هناك أحاديث تحرّم سفر المرأة بدون محرم، مثل حديث (لا تسافر المرأة ثلاثا إلا ومعها ذو محرم). وهناك الكثير من الفقهاء من اعتمدوا على هذا الحديث لتحريم سفر المرأة بدون مرافقة محرم لها، والمحرم هنا ليس هو الولي من أب أو زوج، بل يضاف إليهم أي رجل يحرم عليها الزواج به مثل الأخ والعم والخل وغيرهم. وهنا أيضا عدة نقاط مهمّة يجب التنبه لها.

أن المحرم هنا ليس “وصيّا” على قرارات المرأة بل مرافقا في السفر. أي أن دوره ليس في تقرير أين تسافر ومتى تسافر وكيف تسافر أو هل تسافر أم لا، بل أنها هي مأمورة إذا قررت السفر في الوقت الذي اختارته هي وللجهة التي هي أرادت الذهاب إليها أن يرافقها أحد محارمها.

أن هناك من الفقهاء- مثل الشافعية وابن تيمية والمالكية وبعض الحنابلة- من يعتبرون أن المرأة التي تريد الحج ولم تجد محرما أو أن محارمها رفضوا الذهاب معها، تستطيع السفر بدون محرم إذا كانت برفقة مجموعة من النساء أو في رحلة آمنة. وهم أيضا لا يشترطون وجود المحرم للمرأة التي تعيش في بلاد غير المسلمين وتريد الهجرة لبلاد المسلمين، أو المأسورة وتريد الهرب من أسرها.

يتضح مما سبق أن اشتراط المحرم في السفر مرتبط بموضوع الأمان. فإذا تحقق الأمان انتفت الحاجة للمحرم.

أن موضوع “المحرم” في الفقه مرتبط بالسفر فقط. لكن القوانين السعودية جعلته يمتد ليشمل جوانب كثيرة ليس لها علاقة بالسفر، مثل مراجعة بعض الجهات الحكومية وتخليص بعض المعاملات، وغيرها من الأمور التي ترفض الدولة التعامل فيها مع المرأة مباشرة دون وجود محرم معها.

القوامة: هناك آية كريمة في القرآن تقول “الرجال قوامون على النساء” ويعتمد عليها الكثير من الذين يعارضون مطلب إسقاط الولاية بحجة أن المطالب تطالب بإسقاط هذه الاية، وهذا غير صحيح كما سنبين في النقاط التالية:

الآية دائما تقتطع عن سياقها ولا تحضر كاملة: “الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا أموالهم”. فالآية هنا لم تجعل الرجل قوّام على المرأة لأنه رجل، أي لأنه ينتمي بيولوجيا لصنف الذكور، بل جعلته قوّام لأنه غالبا يتحلى بصفتين: الأولى، القوّة الجسدية، والتي تعني أنه الأقدر على الحماية. والثانية، تحصيل الرزق، وبالتالي القدرة على إنفاق المال على احتياجات الأسرة. وهذا يعني أن المرأة لو كانت هي التي تنفق المال على المنزل (وهذا بات يصبح رائجا في هذه الأيام التي أصبح تحصيل الرزق فيها يعتمد على التحصيل العلمي والشهادات أكثر من اعتماده على القوّة الجسدية)، أو أنها أقوى جسديا من الرجل، فهذا يعني أن مبررات قوامته انتهت ولا يكفي أن يكون “ذكرا من الناحية البيولوجية” حتى يكون قواما.

لنفرض أن الآية تعطي الرجال حق القوامة فقط لأنهم ينتمون لصنف الذكور بيولوجيا، فالمطالبة باسقاط قوانين الولاية لا علاقة لها بهذا الحق. فلو ألغت الدولة كل القوانين المتعلقة بولي الأمر، فسلطة الولي الشرعية عند من ىؤمن بها لا زالت قائمة. هل إذا سافرت أسرة سعودية إلى بلد أجنبي لا توجد فيها قوانين الولاية يعني أن الأب فقد حق القوامة الشرعي؟ هل الأسر المسلمة التي تعيش في بلدان لا توجد فيها هذه القوانين لا تستطيع القيام بحق القوامة؟ لا أعتقد أن أحدا يقول بذلك. فإذا صح أن القوامة لا تلغى بمجرد السفر خارج المملكة أو عند العيش في بلد لا توجد فيه هذه القوانين، فالنتيجة هي أن القوامة أيضا لا تنتفي عند إلغاء القوانين المتعلقة بالقوانين.

في السعودية اليوم، أغلب الجوانب المتعلقة بالقوامة لا تتدخل فيها القوانين. مثلا: عندما يطلب زوج من زوجته أن تحضر له طعام وترفض، لا يوجد قانون يعاقبها على عدم قيامها بذلك. عندما يرفض زيارتها لاهلها، ولكنها تزورهم، فلا يوجد قانون يعاقبها على فعلها هذا. فهذه أمور متعلقة بالقوامة وادارة شؤون المنزل ولا تتدخل فيها القوانين السعودية، هل هذا يعني أن القوامة انتهت لأن جانبا كبيرا منها ليس مقننا؟ الجواب لا، وهذا يعني أن رفض تقنينها لا يقتضي رفضها أو انهائها.

٥- أدلة شرعية أخرى يتم استخدامها لا علاقة بينها وبين موضوع الحملة

“ليس الذكر كالأنثى” هذه الآية يتم ترديدها كثيرا عند رفض مطالب حملة إسقاط الولاية. والحجة هنا: أن المرأة ليست مساوية للرجل، وبالتالي لا يحق لها أن تطالب باسقاط قوانين الولاية. برأيي أن هذا الاستدلال باطل. في تدوينة قديمة وضحت أن المساوة لا تعني المطابقة (فمن يقول أن التفاح والبرتقال متساويان في السعر لا يقصد أنهما متطابقان)، وأن المساواة لا تعني العدل (فالمرأة تحمل، فمن العدل عدم المساواة بينها وبين الرجل في العمل ومنحها إجازات اضافية متعلقة بالحمل). وبالتالي عندما تطالب الحملة بأن المرأة البالغة الراشدة يجب معاملتها من قبل الحكومة بشكل مساو للرجل العاقل البالغ، فهذا ليس مطالبة بالمطابقة أو المشابهة في كل شيء، بل في شيء محدد، وبالتالي الاستشهاد بهذه الاية غير صحيح.

٦- حسنا، فهمنا أن الولاية المراد إلغاءها هي القوانين السعودية وليست الأحكام الشرعية. لماذا تعتبر إلغاءها مطلبا شرعيا؟

الله أمرنا بالعدل، (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل). والله أمرنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والظلم منكر، فإذا كان هناك ظلم، فإننا مأمورون بالنهي عنه بحسب استطاعتنا. فهل هذه القوانين التي تعامل المرأة الكبيرة الراشدة وكأنها قاصر وبطريقة مختلفة عن معاملتها للرجل الكبير الراشد عادلة؟ أنا أعتقد أن الإجابة هي لا. ولهذا، انطلاقا من الأمر الإلهي بالعدل، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، علينا أن نطالب بانهاء هذه القوانين.

أما لماذا هي ليست عادلة، فالجواب مرتبط بأن الأصل أن تعامل الحكومة مواطنيها بشكل متساوي، فإذا ميزت بينهم فيجب أن يكون هذا التمييز نتيجة تقديم العدل على المساواة، أما إذا كان التمييز على أساس مختلف، فهنا يكون ظلما. فما هو الاساس الذي بناء عليه تميز الحكومة بين المرأة الكبيرة والرجل الكبير؟ كلهم بشر، كلهم مكلفون من الله بنفس الدرجة، كلهم مسؤولون جنائيا عن أعمالهم، كلهم يستطيعون اتخاذ قراراتهم بشكل سليم وواعي. فما هو أساس هذا التمييز؟ لا شيء. وعلى من يقول بأن التمييز نتيجة لوجود فرق مؤثر بين النساء والرجال تستوجب معاملة النساء باعتبارهن قواصر أن يذكر حجته.

September 22, 2016

الفرق بين نظام الولاية والعبودية ونظام الفصل العنصري

هناك أطياف متعددة من المجتمع السعودي مؤيدة لحملة #سعوديات_نطالب_باسقاط_الولايه ، ورغم وجود حد أدنى من الاتفاق فيما بينها، إلا أن هناك العديد من الخلافات في الهدف والوسائل والخطابات. ولعل أهم هذه الخلافات هو حول الإطار الذي يجب أن تقدم فيه القضية. فمن يغرد على الهاشتاق الإنجليزي: أوقفوا استعباد المرأة السعودية (stop enslaving Saudi women)، يصوّر وضع المرأة باعتباره وضع “استعباد”، وهناك من يستخدم نظام “الفصل العنصري” الذي كان السود يعانون منه في أمريكا لتصوير العلاقات بين المرأة والرجل في السعودية بأنها مطابقة أو مشابهة لحالة التمييز تلك. في هذه التدوينة سأقوم بنقد هذين الإطارين على أساسين: الأول، أنها في مضمونها أطر خاطئة، والثاني، أنها من الناحية التكتيكية أطر مضرة أكثر منها نافعة.

ولكن قبل البدء بهذا النقد، لا بد أن أوضح ماذا أقصد بالإطار ولماذا من المهم نقده. حتى نفهم الإطار، لابد أن نعرف أمران: ١- أنه لا يمكن تقديم أي قضيّة بطريقة محايدة. ٢- أنه يمكن تقديم أي قضية بأكثر من طريقة واحدة. لنضرب مثال: قرر عمال شركة كبيرة الإضراب عن العمل. يمكن أن نصيغ الخبر بـ”إضراب عمال شركة احتجاجا على حرمانهم من حقوقهم المقررة لهم في القانون”، أو “هزّة كبيرة في الاقتصاد بسبب اضراب عمال شركة س”. كل الصياغتين تتحدثان عن النفس الحدث، وكلاهما صحيحين: الإضراب لأجل حقوق قانوني، والأثر الاقتصادي السلبي حقيقي. نظرية الإطار تقوم على فكرة أن ردة فعل المتلقي على الخبر ستتأثر كثيرا بالإطار الذي يقدم به بشكل يعادل أو أكثر من تأثره بمحتوى الخبر نفسه. وهناك العديد من الدراسات التي وجدت تأثيرا كبيرا للإطار على المتلقي. في إحدى هذه الدراسات تم سؤال المتلقين عن موقفهم من مسألة هل يحق لجماعات الكراهية التظاهر؟ في المرة الأولى، صيغ السؤال على شكل “نظرا لأهمية حرية التعبير، هل يحق لجماعات الكراهية التظاهر؟” وفي المرة الثانية، صيغ على شكل “نظرا لأهمية الحفاظ على الأمن، هل يحق لجماعات الكراهية التظاهر؟”. في المرة الأولى، جاوب ٨٥٪ أجابوا بنعم، وفي المرة الثانية أجاب ٤٥٪ بنعم. ومن هنا يصبح من المهم في أي حملة الحرص على الإطار التي تقدم من خلالها مطالبها، فأيا تكن المطالب عادلة، فالإطار الذي تقدم به هذه المطالب سيحدد بشكل مؤثر ردة الفعل اتجاهها. ولهذا من الضروري نقد الأُطُر المضرّة، وتحسين الإطار الذي تقدم من خلاله القضية العادلة، وذلك لكسب مزيد من التضامن، ومزيد من القبول والتلقي.

نظام الولاية… العبودية… التمييز العرقي

قالت الفيلسوفة الألمانية-الأمريكية حنة أرندت يوما “إن الأمر يبدو كما لو أن لي الحق أن أسمي كعب حذائي مطرقة فقط لأني، كغيري من النساء، استخدمه لتثبيت المسامير على الجدران”. ما تعنيه أرندت هنا هو أنه رغم أن المطرقة وكعب الحذاء يتشاركان نفس الوظيفة (طرق المسمار) إلا أنهما ليسا نفس الشيء، فكعب الحذاء ليس مطرقة. هذا المثال وجهته أرندت لنقد النظرة الوظائفية التي تنزع للتعامل مع الظواهر على أنها متماثلة إذا كانت تقوم بوظائف متشابهة، وهذه النظرة هي – باعتقادي- الدافع الذي يجعل البعض يساوي بين نظام الولاية وبين العبودية وبين التمييز العرقي وذلك لوجود تشابه في هذه الوظيفة أو تلك. إن تجاوز النظرة الوظائفية لكفيل بمساعدتنا على فهم طبيعة علاقة الاتصال والانفصال بين هذه الأنظمة بشكل أدق.

سأقوم بالمقارنة بين هذه الأنظمة بناء على معيارين: الحريّة الفردية، والمساواة في الفرص والمزايا والمنح. هناك تصوّر شائع أن الحرمان من الحريّة يقتضي ضرورةً من الفرص والمزايا والمنح. فعلى سبيل المثال، في النظام الطبقي الهندوسي في الهند: الحرية التي يتمتع فيها أعضاء الطبقة المنبوذة أعلى بكثير من الحرية التي يتمتع بها الطبقة التي تتمتع بأغلب المزايا والفرص والمنح. فطبقة البراهما هي الأعلى في هذا النظام، ويتمتعون بالجاه والشرف ولا يحق للطبقة الدنيا لمسهم، لكنهم ليسوا أحرار، فهم- مثلا- ممنوعين من التجارة بالحيوانات التي تؤكل لحومها. فتمتعهم بالمزايا العليا يفرض عليهم قيودا على حريتهم. نفس هذا الأمر نجده في السلالات الحاكمة القديمة، فهم وإن كانوا يتربعون على سلّم المزايا والفرص والمنح إلا أن التقاليد الملكية تفرض على حركتهم وسلوكهم قيودا أكثر بكثير من تلك المفروضة على بقية الناس الذين، وإن كانوا أكثر حرية منهم، إلا أنهم أقل مساواة في الفرص والمزايا. أعتقد أن هذه الأمثلة كافية لتوضيح أن العلاقة بين الحرية الفردية والمساواة في الفرص والمنح والمزايا متوترة ومعقدة وليست مباشرة وواضحة كما هو التصور السائد… أنا هنا لا أقول أنه لا توجد علاقة بين الأمرين، كل ما أود الإشارة أن العلاقة ليست مباشرة.

لنبدأ بالمقارنة بين نظام الولاية والتمييز العرقي. في نظام الولاية قوانين خاصة بالرجال وقوانين خاصة بالنساء، وفي التمييز العرقي قوانين خاصة بالبيض وقوانين خاصة بالسود. فكل النظامين يفصل بين مجموعتين ويضع لكل مجموعة قوانين خاصة، وهذا تماثل واضح، وهذا التماثل الظاهر هو الذي يجعل بعض المعارضين والمعارضات لنظام الولاية يتعامل مع النظامين كما لو أنهما متماثلين. إلا أن هناك فرقا رئيسيا متعلق بالغرض والدافع من التفريق القانوني في النظامين. ففي التمييز العنصري تصدر القوانين على أساس أن البيض أفضل من السود، وأن الفصل بين المجموعتين هو للحفاظ على بقاء البيض في وضع أفضل. أما في نظام الولاية تصدر القوانين على أساس أن المرأة أضعف من الرجل، وأن القوانين التي تفصل بين المجموعتين هدفها تقوية أو حماية المرأة. هذا الفرق مهم، لأن نتيجته أن التمييز في الفصل العنصري ليس على الحريّة الفردية، بل على المساواة في المزايا، في حين أن التمييز في نظام الولاية هو على الحرية الفردية أكثر منه على المساواة في المزايا.

لنأخذ مثال سطحي جدا لكنه مفيد في الكشف عن هذا الفرق بشكل كافي. المثال هو استخدام الباصات لنقل الطلاب للمدارس. في دولة تقوم على الفصل العنصري، سنجد أن الأولوية في توفير باصات لنقل الطلاب للمدارس ستكون للبيض، وذلك لأن الأولوية للأفضل في هذا النظام، والأفضل هنا هم البيض. السود لديهم نفس الحرية التي لدى البيض في الذهاب للمدرسة، لكن لا يتمتعون بمستوى مساو من المزايا والخدمات والمنح. بالمقابل، في دولة تقوم على نظام الولاية، فإن الأولوية لتوفير خدمة باصات النقل ستكون للطالبات، لأنهن أضعف ، في حين أن الأولاد عليهم أن يتكفلوا بأنفسهم في النقل. أي أننا- في نظام الولاية- سنجد بعض القوانين تعطي المرأة مزايا وخدمات أكثر من الرجل في نفس الوقت التي تقيد حريتها أكثر من الرجل. فمثلا المرأة مقيدة بموافقة ولي أمرها وإحضار محرم حتى تلتحق بنظام الابتعاث، لكنها إذا التحقت فإن لأخيها- والذي مهما كان مستواه الدراسي متدني- الحق بالالتحاق بالبعثة، أما الفتى فهو ليس مطلوبا منه تأمين موافقة أحد حتى يلتحق بالبعثة (أي حريته أكثر)، لكنه إذا التحق لا يستطيع إلحاق أخته بالبعثة، رغم أن مستواها قد يكون أعلى من أخ الفتاة التي تحدثنا عنه سابقا. في نظام الفصل العنصري، الأسود حريته مقيدة بشكل أكبر، ويتمتع بمزايا أقل، في حين أن المرأة حريتها مقيدة، لكن ليس دائما تتمتع بمزايا أقل، بل قد تتمتع بمزايا أكثر.

أما بالنسبة لتشبيه علاقة الرجل بالمرأة في نظام الولاية بعلاقة السيد بالعبد، فهذا أيضا غير دقيق، فالعبد في نظام العبودية مقيّد الحريّة ومحروم من المساواة مع الحر في المزايا أو المنح أو العطايا. فالعلاقة بين السيد والعبد علاقة ملكية فسلطة السيد على العبد شبه مطلقة، يمكن أن يبيعه ويشتريه ويسخره له كيفما شاء. صحيح أن علاقة الولاية بين الرجل والمرأة تمنح الرجل سلطة أكثر، لكنها لا تجرّد المرأة من كيانها القانوني. فالرجل- على الأقل قانونيا- لا يستطيع قتلها أو أخذ أموالها، ولا يستطيع بيعها، وتستطيع أن تشتكيه، وتستطيع أن تخلعه إن كان زوجها. أما الفرق الآخر بين العلاقتين هو في الغاية منها، فعلاقة العبودية غايتها أن يخدم المعبود السيد، أما في علاقة الولاية فإن غايتها- على الأقل شكليا بغض النظر عن صحة هذا على أرض الواقع- أن يوفر الولي ما هو أصلح للمرأة التي تحت ولايته.

مما سبق نخلص إلى أن نظام الولاية لا يعامل المرأة كما يعامل نظام العبودية العبد، ولا كما يعامل نظام التمييز العنصري الأسود، بل إن نظام الولاية يعامل المرأة مثلما يعامل أي نظام آخر القاصر. فتقريبا في كل مكان في العالم هناك تمييز في التعامل بين القاصر والراشد، القاصر غالبا يحتاج لموافقة وليه في كثير من القرارات، ولا يملك استقلال قانونيا لأن يتخذ قراره بنفسه. فمثلا هنا في أمريكا لا يسمح للقاصر بأن يقود السيارة، لكن لا أحد يقول أن هذا المنع سببه أن القاصر يعامل مثل الأسود في نظام الفصل العنصري، بل يبرر عادة بأنه لصالح هذا القاصر الذي لا يعرف مصلحة نفسه ويحدد الراشدون عنه مصلحته. من هنا تكون مشكلة نظام الولاية ليس في كونه نظاما عنصريا أو نظام عبودية، بل في كونه نظاما- في مجالات كثيرة من الحياة اليومية- لا يعترف بالمرأة الراشدة أنها راشدة تستطيع أن تقرر لنفسها ما هو الأصلح لها، وتستطيع أن تكون مثل الرجل الراشد في قدرته على اتخاذ القرار.

حسنا هذه الأطر خاطئة، لكن لماذا هي مضرّة؟

الإطار يحدد جانب كبير من ردة الفعل عليه. فإذا أنت عبرت عن وضع المرأة باعتباره وضع عبودية وقلت أن النساء تعامل كالعبيد في السعودية، فطبيعي أن يكون هناك نساء ورجال كثر ضدك، لأن الرجال سيرفضون وصم أنفسهم كملاك عبيد، والنساء سيرفضن أن يوصفن بالعبدات. وإذا عبرت عن وضع المرأة باعتباره تمييز عنصري، فقدرتك على المحاججة ستكون أضعف، لأن المعارض لك سيستطيع أن يسرد العديد من المزايا التي تتمتع بها المرأة في نظام الولاية، وستكون هناك نساء مستفيدات من هذه المزايا ستعتبر مطالبتك تهديدا لها.

الحملات الإلكترونية هي في جانب كبيرة حملات لكسب التعاطف والتضامن وإقناع الآخرين بعدالة القضية، وبالتالي فالإطار الذي يجب استخدامه يجب أن يكون اطارا محقا يعكس الوضع كما هو، ويجب أن يكون مفيدا لإضعاف موقف المعارضين، من هنا فإن الأطر التي تتوسل العبودية والتفرقة العنصرية لا تخدم هذا الغرض.

لماذا يتم استخدامها إن كانت لا تخدم الغرض؟

في هذا الزمن المعولم فإن هناك أكثر من جمهور يمكن مخاطبته، ولأن هناك عدد لا يستهان به من مؤيدي الحملة يتبنى استراتيجية كسب عون وتعاطف وسائل الإعلام الأمريكية من أجل الضغط على الحكومة السعودية لتحقيق المطلب، فإنهم ينزعون لاستخدام أطر للقضية تتناسب مع المخيلة الغربية الاستشراقية حول وضع المرأة العربية. فتكون الصفقة التي يلعبها المناصر للقضية على هذه الجبهة هي: سأمثل دور الضحية كما تحب مخيلتك أيها الغربي تصورها، وسيكون عليك أن تمد لي يد العون. وكما هو بيّن، فهذا نوع من الانهزام الثقافي والقيمي، وما يثير الأسى فيه أنه غالبا ضرره أكثر من نفعه. لماذا هو غير نافع؟ لكثير من الاسباب:

أولا، مصالح الدولة الأمريكية في تحالفها مع السعودية أكبر من قضايا الحقوق والحريات، وبالتالي من الصعب جدا تصور أن أمريكا ستغامر بهذا التحالف من أجل حقوق النساء.

ثانيا، أن أغلب من سلكوا هذا المسلك انتهى بهم الأمر في السجن، ولم تستطع المنظمات والحكومات الغربية نصرتهم.

ثالثا، لو فرضنا أن أمريكا والدول الغربية ضغطت على السعودية لإجراء اصلاحات للمرأة، فإن هذه الاصلاحات ستكون مرتبطة في نظرة أغلب الشعب بكونها مفروضة من الخارج، وبالتالي سيكون بقاء هذه الحقوق مرتبط ببقاء الدعم الأمريكي والوضع القائم، أي أن هؤلاء النسوة الذين سينالون حقوقهن عبر تبني أطر تخاطب الغرب وتستنجد به سيتحولون في اليوم التالي لحصولهن على هذه الحقوق من الضغط الغربي لأكبر أعداء الديمقراطية، لأن الديمقراطية ستعني زوال الوضع القائم الذي يحمي حقوقهم.

ما العمل؟

القضية عادلة، والمطالب محقة، والحل يكمن في الضغط من الداخل، عبر توظيف كافة الطاقات والأطر المناسبة لكسب الكثير من التأييد والتعاطف والضغط. إذا كانت حجّة الحكومة في إبقاء نظام الولاية هو أن “المجتمع غير جاهز”، فالأسلوب الأمثل- الذي يتطلب الصبر والحكمة- يكمن في جعل هذا المطلب مطلبا شعبيا اجتماعيا يجمع عليه الكثير، وهذا الأمر هو الذي تقوم الحملة بفعله بشكل ناجح ومستمر.

September 8, 2016

ماذا يعني مصطلح “متشدّد”؟

كثيرا ما تتكرر عبارة “فلان متشدّد” على مسامع أغلب الناس، ونجدها- أي العبارة- تمّر على مسامعهم بكل سهولة ويسر دون أن تجد عقلا متسائلا يفكّر قليلا في التدقيق حول معناها. أنا- لحسن الحظ- لست من أغلب الناس هؤلاء، ولديّ مشكلة حقيقية في الكلمات من هذا النوع الذي يتم تداولها كما لو كانت تتضمن معنى أو تحمل دلالة واضحة، ولكن عند التدقيق نجد أنها بلا محتوى دقيق أو واضح.

لنبدأ من الجذر اللغوي للكلمة. متشدد، من شدّ، وشدّ- في لسان العرب– من الشدّة وهي “الصلابة ، وهي نقيض اللين تكون في الجواهر والأعراض … وشيء شديد : مشتد قوي … وتقول : شد الله ملكه ; وشدده : قواه . والتشديد : خلاف التخفيف . وقوله تعالى : وشددنا ملكه أي قويناه… وشددت الشيء أشده شدا إذا أوثقته . قال الله تعالى : فشدوا الوثاق . ..ورجل شديد : قوي والجمع أشداء وشداد وشدد…”. من هذه المعاني نستخلص أن المتشدد يعني عكس الليّن، أي الشخص الذي يأخذ الأمور بشدّة وقوّة، ولا يتعامل معها بلين.

لكن هل أخذ الأمور بشدّة عيب؟

هناك شخص يأخذ موضوع وظيفته بشكل متشدد، يستيقظ مبكرا، يحضر نفسه، يصل للعمل قبل الوقت، يخرج بعد انتهائه، يعمل في بيته، لا يؤجل مهامه، حريص على إنجازها على أكمل وجه… هذا الشخص لا يبدي أي لين أو تساهل اتجاه مسؤولياته وعمله. هل هذا الشخص- المتشدد- سيء؟ لا أعتقد أن أحدا يقول ذلك. هذا يعني أن ليس كل متشدد سيء بالضرورة.

قد يجيب أحدكم قائلا: “طبعا أن المعنى اللغوي ليس هو المقصود، ذلك أننا عندما نقول متشدد نقصد به المتشدد دينيا”.

لكن هذا الجواب أيضا غير كافي، إذ ما معنى “متشدد دينيا”؟ هل المقصود به شخص صلب في إيمانه ولا يتساهل فيه ويتعامل معه بشكل جدي؟ إن كان هذا المعنى، فالتشدد هنا أمر محمود، إذ أن الشخص الذي لا يتعامل مع ما يؤمن به بشكل جاد ومسؤول هو شخص لا يحترم ما يؤمن به، وبالتالي لا يحترم نفسه. فلماذا إذن يعتبر “المتشدد” شخص سيء؟ ولماذا يعتبر هذا الوصف مسبّة أو نوع من الانتقاص؟

قد يجيب أحدكم: “المتشدد الديني ليس هو الذي يأخذ دينه بشكل صارم، بل هو تحديدا الذي يتبنى آراءا متشددة”.

ولكن هذه الإجابة غريبة. ماذا يعني أن هناك رأيا متشددا؟ الإحتمال الذي أرجحه هو أن يُقصد به أن الشخص يتبنى الآراء الدينية المتعبة والمرهقة. هل يجوز أكل لحم المطاعم التي يديرها غير المسلمين؟ هناك رأي يقول إذا لم تذبح ذبحا إسلاميا فهي حرام، وهناك من يقول أنها حلال لأنهم أهل كتاب. الرأي الأول يصعّب حياة المرء، في حين أن الثاني يسهله. فإذا تبنى الشخص الرأي الأول، سيكون شخصا متشددا. نفس الأمر يتعلق بالموسيقى وغيره، يأخذ الآراء التي تحرمه من الملذات والجمال والمتع وغيرها. هذا الشخص هو المتشدد.

إذا كان هذا هو المعنى، فلا أعلم سبب اعتباره أمرا معيبا. ذلك أن الرأي الفقهي نابع من الدليل وليس من الهوى. فإذا اعتقد شخص ما أن الدليل يقول أن أكل المطاعم التي يديرها غير المسلمين حرام والتزم به، فهذا شخص يجب أن نحترمه حتى لو اختلفنا معه، لأنه التزم بقناعاته ورأيه حتى لو كان الأمر سيصعب عليه حياته. ومن لا يرغب باحترامه، فهذا شأنه، لكن الأمر لا يعدو اختلافا في الرأي، شخص قادته الأدلة إلى رأي وآخر قادته الأدلة لآخر، ولا يحق لأي منهما التعالي والترفع على الآخر طالما أنهما متماثلان في طريقة وصولهما للحكم.

وبسبب هذه العبارة الأخيرة التي تحتها خط أعتقد أن من الضروري التخلي عن هذا المصطلح، لأنه- كما وضحنا أعلاه- ليس له معنى ثابت وواضح، ولأنه يعمل بطريقة تجعل الحوار مستحيلا، إذ شرط الحوار تساوي المتحاورين، ومتى ما ظن أحد الطرفين أنه أعلى وأرفع أخلاقيا أو قيميا، فإن الحوار ينتهي ويستحيل لنوع من التعليم أو غيره.

May 28, 2016

ذكرى النكبة.. ذكرى فهد المارك

”هذه أول مرة أسمع عن سعودي يقول أنه يريد أن يتطوع“. هذه هي الجملة التي تلفّظ بها– بسخرية– المفتش العام لجيش الإنقاذ العراقي طه الهاشمي عندما قدّم له فهد المارك أوراق تطوعه. كان ذلك في عام ١٩٤٨م إبّان إعداد الدول العربيّة للحرب من أجل تحرير فلسطين. كانت الحادثة في دمشق، حيث كانت سوريا آنذاك أول جمهورية برلمانية في الوطن العربي بقيادة شكري القوتلي. وكان الأخير على قناعة بأن ملك الأردن عبدالله يريد استغلال الحرب على التنظيمات الصهيونية التي أعلنت نفسها دولة فوق أرض فلسطين من أجل تحقيق حلمه في توحيد سوريا الكبرى. ولأن سوريا حديثة التكوين، فقد دفعت الجامعة العربية من أجل إنشاء جيش مستقل من المتطوعين العرب سمي بجيش الإنقاذ. كان عدد جيش الإنقاذ قرابة ٣٨٠٠ مكوّن من جنسيات عراقية وسورية وأردنية ومصرية وفلسطينية وسعودية ويوغسلافية، واسم قائده هو فوزي القاوقجي من طرابلس من لبنان، والذي ساهم في تجهيز الجيش السعودي قبل معركة السبلة، والذي شارك في الثورة ضد الفرنسيين وكذلك في ثورة الكيلاني في العراق. يقول فهد المارك أنه أجاب الهاشمي بقوله ”سوف لن أكون الأخير“. ولكن قبل أن نتحدث كيف حوّل المارك إجابته هذه إلى فعل، علينا أن نتعرف على الطريق الذي اتخذه– كما يرويه بنفسه في مذكراته– حتى يتطوع في الجيش. فسيرة حياة المارك تختزل في داخلها شبكة العلاقات المتداخلة في الوطن العربي.

ولد المارك في حائل في عام ١٩١٠ وقد كانت في ذلك الوقت تحت حكم آل رشيد الذي انتهى في عام ١٩٢١م، لينزح مع أبوه إلى الحجاز، والتي كان عمره خمسة عشر عاما عندما دخلت في حكم عبدالعزيز في عام ١٩٢٥م. بعدها قرر الخروج من الحجاز إلى السودان بصحبة شيخ صوفي اسمه أحمد بن عبدالرحمن العركي، حيث تعلم منه المذهب المالكي والطريقة التيجانية، كما أنه عمل في ورشة بلاط ثم في ورشة اسمنت في مدينة عطبرة الواقعة في ولاية نهر النيل شمال العاصمة الخرطوم.

ولأنه خرج تهريبا من جدة إلى السودان، فلم يكن لديه جواز سفر أو أي أوراق تثبت هويته، فادعى بأنه سوداني وحصل على جواز سفر سوداني مكنه من الذهاب إلى مصر للبحث عن عمل. ولما لم يجد عملا في الاسكندرية، انتقل إلى القاهرة، وهناك عمل خادما عند تاجر هندي ثم عاملا عند شيخ سوداني في نفس الوقت الذي كان يتعلم فيه ليلا لإكمال دراسته. بعد فترة قصيرة، وعندما سمع أن أحد أهالي حائل موجود عند معتمد الملك عبدالعزيز في مصر فوزان السابق ذهب لزيارته، فحرضه هذا إلى الرحيل إلى سورية، وأشار عليه بالذهاب إلى أحد تجار العقيلات من مدينة بريدة واسمه عبدالله الرميح، الذي كان متواجدا في مصر، لحل مشكلته.

وبمساعدة من الرميح، انطلق فهد المارك من مصر إلى غزة في فلسطين، ومن هناك إلى القدس، ثم بعدها إلى عمان في الأردن، وهناك انتقل تهريبا إلى درعا في سورية حيث قبض عليه لكن عمدة من عمد حوران كفله فأطلق سراحه. ومن درعا مضى إلى الجولان، حتى وصل إلى القنيطرة، ومنها إلى دوما حيث كان هناك جنود متطوعين من أهل حائل، بعدها انتقل لحمص عند خاله، لكنه لم يستمر طويلا ليذهب للعمل كعامل بناء وهناك التقى بأحد أهالي نجد فذهبا سويا إلى دير الزور حيث كان البادية من أهل نجد يعملون في قوات البادية.

في دير الزور كان المارك فقيرا معدما، لم يكن لديه ما يأكله، فعرض عليه العمل في قوات البادية التي كان تحت اشراف ضباط الانتداب الفرنسيين آنذاك. يحكي المارك أنه كان مترددا، بل كان في البدء رافضا العمل في قوات البادية، وما كان هذا التردد يعود– كما يقول– إلى “الناحية القومية أو الوعي القومي فإنه لم يكن له عندي أي تأثير على وعيي ولا على مجرد التفكير به… وكل ما في الأمر أنني ذو طريقة تيجانية ولا يصح للتيجاني أن يخدم الكفرة” (ج١، ص٣٧). فالحاجز الثقافي بين المارك القادم من حائل وبين الخدمة في قوات البادية السورية التابعة للانتداب الفرنسي كان التربية الصوفية التي تعلمها في السودان. إلا أنه بعد فترة من المقاومة، أخذته الضرورة للعمل هناك.

بعد فترة قصيرة قضاها المارك في قوات البادية، انتقل للعمل في شركة النفط العراقية، والتي كانت تنقّب عن النفط في الصحراء السورية، وكانت هذه هي المرة الأولى التي يعمل فيها لدى شركة أجنبية، إذ أن كل الأعمال التي زاولها سابقا كانت لأرباب أعمال محليين. وضعته تجربة العمل هذه أمام العنصرية التي كانت الشركة الإنجليزية تعامل بها العمال العرب، وكذلك انعدام الحقوق العمالية، حيث كانوا يعملون ساعات طويلة ويتكدسون على شكل مجموعات في الخيام ويتم ضربهم من قبل مشرفهم الذي كانت جنسيته أمريكية، الأمر الذي قاد العمال– الذين لم يكن من بينهم اشتراكيين وشيوعيين– لأن يقوموا بإضراب عن العمل حتى يتم تحسين ظروف العمل والعمال.

أيا يكن، بعد هذه التجارب قرر المارك العودة إلى السعودية، وبعد عدة سنوات– وعمره ٣٤ سنة– انتهى به المطاف طالبا في مدرسة ثانوية جديدة في الطائف اسمها دار التوحيد. أسس الملك عبدالعزيز هذه المدرسة في عام ١٩٤٥م، في الطائف، وتم تكليف العالم السلفي النهضوي السوري محمد بهجت البيطار بإدارتها، وقام بالتدريس فيها مجموعة من مشاهير العلماء في العالم العربي كمحمد متولي الشعراوي، وعبدالرزاق عفيفي، ومحمد أبو زهرة وغيرهم. وكان الهدف منها تقديم تعليم نظامي تحفيزي للشباب السعودي – والنجدي خصوصا– من أجل تأهيلهم لتسلم وظائف قضائية ورسمية في البلاد.

لم تمر سنتان على التحاق المارك بدار التوحيد، إلا وبدأت في عام ١٩٤٧م نُذُر الحرب بين العرب والصهاينة تملأ الفضاء العام السعودي. يذكر المارك أن السعوديين بدأوا “يتسابقون بالتبرع بالمال، وكل يوم نقرأ به من تنافس المواطنين الأثرياء الأسخياء بأموالهم الشيء الذي دفعني لأن أنافس بني وطني، ولكن كيف لطالب مديون أن يستطيع منافسة أصحاب الأموال الطائلة كالسيد حسن الشربتلي وأمثاله؟“ وحسن هذا هو حسن عباس الشربتلي، من جدة، أحد أشهر المحسنين العرب، حيث كان من أكثر الداعمين للقضية الفلسطينية، كما تبرّع بأمواله للمساعدة في إعمار بور سعيد في مصر بعد العدوان الثلاثي.

وقد كانت الصحف السعودية في عام ١٩٤٧م تنشر أسماء المبترعين والمبالغ التي تبرعوا بها، فقرر المارك أن يعلن في صحيفة البلاد السعودية الإعلان التالي: “بما أنه لم يكن لدي من المال ما أستطيع أن أتبرع به في مباراة ومنافسة اخواني المواطنين الذين جادت أريحتهم بأموالهم، فإني أتبرع وأتطوع بنفسي على أن أكون أول مواطن متطوع ومجاهد في سبيل الله”(ج٣، ص٨٥).

يروي المارك أن السعودية في تلك الفترة كانت متشددة في السماح لمواطنيها في السفر للخارج، فقد كان الحصول على الجواز أمرا صعبا، وعندما يحصل المرء على جواز فإنه لا يستطيع السفر إلا إذا قدم شاهدين يشهدان بحسن سلوكه وعليه أيضا أن يأتي بثالث من أجل أن يكفله وأن يكون مسؤولا عنه إذا ما قام هذا الشخص بأي نشاط سياسي مضاد للدولة في الخارج. ولهذا السبب، لم يكن أمام المارك حتى يستطيع تنفيذ هذه الرغبة، إلا أن يخترع قصة أنه كان قد تزوّج في مصر، وأن له ابنة هناك، وأنه يريد الحصول على جواز من أجل زيارتها، وقدّم طلبه لعبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز الذي كان يقوم بمهام وزير الداخلية آنذاك، فأجابه عبدالله الفيصل بأنه هو مسافر للقاهرة للعلاج أيضا، وأنه سيصطحبه معه.

قام المارك ببيع أثاث منزله واستدان من الشيخ عمر بن حسن آل الشيخ بعض الأموال، وأحضر كفيلا له هو صفوق المبارك ليتمكن من استصدار الجواز، ثم انطلق بعد ذلك إلى مصر بالباخرة التي تكفل بمصاريفها عبدالله الفيصل بعد أن أعتذر عن الذهاب معه. بعد وصوله للقاهرة، أمضى فترة قليلة، ثم لحق به الفيصل، الذي عندما التقى به صارحه بحقيقة نواياه وبأنه ينوي الذهاب للقتال في فلسطين، فكان جواب الفيصل: “إنني أهنئك، وأتمنى لو أن ظروفي تسمح لي بالجهاد الذي تنوي القيام به…”، فأعانه بهبة مالية من عنده، انطلق بعدها المارك إلى الأردن للتطوّع في جيش الإنقاذ.

بعد سماع فهد المارك تعليق طه الهاشمي، طلب منه أن يسمح له بأن يشكل فرقة سعودية. وافق الهاشمي بشرط أن يأتي بتفويض وشهادة حسن وسيرة وسلوك من السفير السعودي في سوريا. يقول فهد المارك أنه منذ لحظة خروجه من مكتب طه الهاشمي في فبراير من عام ١٩٤٨م وأعماله ”لم تكن محدودة على النطاق الشخصي… بل كانت أعمالا شاملة النفع مشاعة الفائدة..“. كان سفيد السعودية في سوريا هو عبدالعزيز بن زيد، ولما أن ذكر له فهد المارك الشروط التي طلبها طه الهاشمي رفض السفير الاستجابة لها، ولم يقدم له سوى وثيقة تؤكد حسن سيرته. قدّم المارك للهاشمي هذه الورقة، فاطلع عليها الأخير وأعادها موافقا على أن يقوم المارك بتكوين فرقة سعودية. فانطلق المارك إلى دوما حيث كان فيها عدد من العمالة السعودية التي ذهبت هناك لطلب الرزق.

في دوما، استأجر المارك بيتا ووضع فوقه العلم السعودي وأعلن عن قبوله للمتطوعين. إلا أنه لم يستطع تجنيد أحد، ذلك أن العمالة السعودية التي أرادته التطوع في الحرب كانت قد ذهبت مباشرة إلى جيش الإنقاذ منضوية تحت لواء سعدون الشمري الذي كان سعوديا يعمل تحت الراية الأردنية. في نهاية المطاف، استطاع تجميع خمسة عشر شخصا. بعد أن تم تجنيدهم، تسلّم المارك سيارة عسكرية وطلب منه الذهاب إلى معسكر قطنا. إلا أنه قبل الذهاب هناك، دخل إلى دمشق وأخذ يطوف شوارعها بعلمه السعودي. فكانت النتيجة أن امتلأت عناوين الصحف السورية في اليوم التالي بمانشيتات عن بعثة الملك عبدالعزيز للجنود السعوديين للقتال في فلسطين. فأرسل الملك عبدالعزيز برقية يشكر فيها السفير ابن زيد على ما قام به، فحظي هو بالشرف رغم ممانعته للفكرة.

إن من الضروري، في ذكرى النكبة وذكرى حرب ١٩٤٨م، أن لا ننسى هذه الدماء السعودية والمشاعر الصادقة المتعاطفة والأموال والدماء التي سالت من قبل السعوديية نصرة للقضية الفلسطينية. فرغم أن الجيش العربية لم تبلي بلاء حسنا في هذا الحرب وخسرتها، إلا أن المارك ومن معه صمدو وهالهم ما شاهدوه من أهوال الحرب وتشريد وتهجير الفلسطينيين عن قراهم وديارهم. وهذه المشاهد التي ستظل حاضرة في مخيلته ليكتب عنها كتبا، ككتاب عن الفوج السعودي بعنوان ”سجل الشرف“ وفيه اسماء السعوديين المشاركين في الحرب، وكتاب ”افتراها الصهاينة وصدقها مغفلو العرب“. إن سلاح التذكّر سلاح ضعيف، لكنه سلاح مهم، فهو هبّة الريح الخفيفة التي تبقى الشمعة مضيئة، وبدون هذا الضياء الخافت، لن نستطيع أن نأمل بعام أكثر أشراقا، عام لا نتذكّر فيه النكبة، بل نحتفل فيه بالعودة.

December 7, 2015

نبش قبر حجر بن عدي: طريقة إيران وحزب الله في تأجيج الطائفية في المنطقة

مقدمة

في مطلع شهر مايو من عام ٢٠١٣، ضجّت مواقع الأخبار التابعة لإيران وحزب الله والنظام العراقي والسوري وبعض المواقع الشيعية (براثا ، العالم ، المنار ، press ، الأخبار ، وكالة أهل البيت للأنباء) والمنتديات الشيعية (يا حسين ، هجر) بخبر نبش قبر حجر بن عدي ونقل جثمانه إلى مكان مجهول. بعد انتشار خبر الحادثة، أدانها خامنئي ، وعلّق المرجع الخراساني التدريس في مدرسته في قم بسببها، كما أوقفت الحوزة العلمية – حيث يتواجد كبار المرجعيات من أمثال السيستاني – في النجف التدريس احتجاجا عليها، وأصدرت الحوزات العلمية في البحرين بيانا استنكاريا. لم يقتصر الأمر على الإدانة من الجهات الدينية والعلمية، بل حتى الجهات السياسية. ففي العراق، أعلنت وزارة التعليم العالي تعطيل الدراسة في كافة مؤسساتها لمدة ساعة احتجاجا على نبش القبر، كما أدانها رئيس الوزراء وقتها نوري المالكي، وكذلك حزب الله اللبناني، كما اشتعلت المظاهرات في العراق وايران بسبب هذه الحادثة.

نحن أمام حالة غليان وغضب كبيرة في أكثر من دولة ومنطقة نتيجة هذا العمل. لكن السؤال: هل وقع هذا العمل؟ هل هناك دليل على أن حادثة النبش هذه وقعت؟ هذا ما سنحاول تفحصه في هذه التدوينة.

مصدر الخبر؟

١- صفحة الفيسبوك:

تستند كافة هذه الأخبار على خبر يتيم نشر في صفحة فيسبوك تحمل اسم “تنسيقية عدرا البلد وما حولها”. عدرا هي البلدة التي فيها قبر الحجر بن عدي، وهذه صورة مما نشرته الصفحة:

فكل هذه الأخبار والتصريحات والاستنكارات تنطلق مما أوردته هذه الصفحة الفيسبوكية التي لا وجود لها اليوم.

٢- الإضافات:

بعد ذلك بدأت تضاف إضافات متعددة للخبر الرئيسي، أهمها ما يلي:

أ- هوية الجناة:

بعض المواقع حاولت أن تضيف بعض الإضافات، فمثلا موقع براثا نشر صورة الجناة :

ب- جبهة النصرة:

ثم بعد ذلك، أعلن أن جبهة النصرة نشرت بيانا على صفحتها في الفيسبوك تبنت فيه الحادثة، وهذا نص البيان:

“بسم الله الرحمن الرحيم

“إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِين”

تطبيقا لشرع الله في الارض بجنود الرحمة تم بحمد الله وفضله التخلص من ادوات الشرك في الله ونقل جثمان حجر بن عدي ليدفن في الارض بعد ان عمد نظام الكفر في سوريا الى تشيد مبني بدل من القبر، وتطبيق لشرع الله الذي يحرم اقامة مزارت للشرك في الله وعبادة القبور.

ان المدعو حجر بن عدي الكندي هذا الخارج عن اصول الشريعة والسنة اضحى معبوداً من قبل فرقة الرافضة واقيمت له المعابد والمساجد خلافاً لشرع الله، وبينما قام مجاهدونا بتحرير بلدة عدرا من دنس ورجس النظام الكافر تحوّلوا لتطبيق شرع الله الموكل لنا وعلى مبدأ الشريعة وبناءً على فتوى اهل العلم قامت ثلّة من مجاهدينا بقطع دابر الشرك المتمثل في “معبد حجر بن عدي الكندي” صوناً للدين والسنّة.

ان مجاهدينا في ارض الشام المباركة سيتخذون من الشرعية والسنّة النبويّة قاعدة لهم لاحقاق الحق، واذ نعد بتدمير كل بيوت الشرك هذه المنتشرة على ارض شامنا العزيز.

والله غالبٌ على أمره ولكنَّ أكثرَ الناس لا يعلمون

جبهةُ النصرة لأهل الشام

من مجاهدي الشام في ساحات الجهاد

القسم الإعلامي

لاتنسونا من صالح دعائكم

والحمد لله ربّ العالمين”

جـ- جثّة الحجر طريّة وكأنه ابن يومه

فبحسب قناة العالم وغيرها من المواقع ذكر أن الجثة وجدت “طريّة وكأنه ابن يومه”.

وتم تداول هذه الصورة باعتبارها صورة جسد الحجر بن عدي:

د- كرامة الحجر

فبحسب موقع براثا، أن الإرهابيين لم يستطيعوا نبش القبر، لأنه كان يخسف بهم كلما اقتربوا منه.

التحليل

هذا خبر مفبرك، ولا صحة له، وسنسير خطوة خطوة لدحض كافة أجزائه:

١- بيان جبهة النصرة:

وهذا بيان ملفق بطريقة مفضوحة وساذجة، وسأبين ذلك من ثلاث جهات:

أولا، غالب الأخبار التي تذكر هذا البيان، تنسبه إلى صفحة جبهة النصرة في الفيسبوك. ولكن صفحة جبهة النصرة تم إغلاقها في شهر ديسمبر عام ٢٠١٢، قبل الخبر بخمسة أشهر.

ثانيا، نص البيان نفسه لا ينتمي للغة وبيانات جبهة النصرة. فمثلا في التراث السني يعتبر الحجر بن عدي إما صحابيا أو من كبار التابعين. وإن كان هناك خلاف على كونه صحابي أم تابعي، فإن الخلاف يكاد ينعدم على كونه أحد كبار رجالات السلف الصالح. فكيف إذن يقول عنه البيان: (ان المدعو حجر بن عدي الكندي هذا الخارج عن اصول الشريعة والسنة اضحى معبوداً…).

ثالثا، أنه لا يوجد موقع أو حساب أو أي شيء ينتمي لجبهة النصرة يعرض هذا البيان أو يتبناه أو ينشره.

٢- هويّة الجناة:

انظر لهذا الفيديو، وستجد أن من يزعم أنهم جناة، يقولون شيئا مختلفا تماما:

فهم هنا ينسبون الخراب والتدمير الموجود في المسجد إلى النظام. بغض النظر عن صحة دعواهم، فهم على الأقل لم يزعموا نبش القبر، ولم يتباهو بذلك أو أي شيء مما يتم ترويجه في الأوساط التابعة لإيران وحزب الله والميليشيات العراقية.

٣- جسد الحجر

مرّة أخرى، انظروا معي إلى هذا الفيديو والذي يظهر فيه صاحب الجثة الحقيقية التي قيل أنها جثّة الحجر:

٤- من نبش القبر؟

كل ما فعلناه حتى الآن، هو نفي الإضافات على الخبر الأصلي، ولننتقل الآن للخبر الأصلي نفسه:

أولا، لا يوجد دليل قوي على أن القبر نبش، أو على أن نبش القبر جاء من النظام أو المعارضة، كل ما لدينا هو مجموعة صور وفيديو تبين أن مكان القبر مهدّم. وهذه الصور لا تثبت أن نبشا قد وقع أصلا. ومن يدعي أن نبشا قد وقع، عليه أن يقدم دليلا أكثر من صورة حفرة ثم ينسج عليها أساطيره.

ثانيا، صورة التهديم والخراب المحيطة بالمكان، يمكن تفسيرها كالتالي. بعد سيطرة النظام للمدينة، صورت قناة المنار مكان القبر، ونلاحظ في الأعلى وجود هذه الفتحة:

هذا يعني أن هناك قصف من الخارج على المسجد، في هذا الفيديو نشاهد قصف النظام للبلدة في تاريخ ٢٨ فبراير

وفي هذا الفيديو نشاهداستهداف النظام لمسجد عثمان بن عفان في بلدة عدرا:

فمن المحتمل أن يكون الدمار الذي حدث في مسجد الحجر بن عدي هو نتيجة لقصف النظام، خصوصا أن النظام لا يتورع عن قصف المساجد، أو حتى الأماكن التي فيها قبور الصحابة. فعلى سبيل المثال، وفي فترة مقاربة لحادثة الحجر، قام النظام بقصف ضريحخالد بن الوليد في حمص:

ثالثا، وأخيرا وهذه النقطة تحسم الخلاف بشكل نهائي، بعد الحادثة بعامين، نشرت قناة العالم تقريرا صحفيا تقول فيه أن القبر لم ينبش أصلا، وفيه لقاء مع سادن القبر يؤكد فيه أنه لم ينبش، وأن الحفرة كانت لشخص آخر ليس للحجر بن عدي.

تأجيج الطائفية؟

إذا كان القبر لم ينبش، وإذا كانت ردة الفعل الكبرى على كافة مستويات الفضاء الشيعي- الدينية والسياسية والميليشاوية والشعبية- قائمة على حدث لم يحدث أصلا، فكيف نفهم ما حدث؟ لماذا تقوم دول وكيانات سياسية باستغلال حدث لم يقع ولم يكن عليه منذ اليوم الأول أي دليل قوي من أجل شحث مشاعر الشيعة في كل مكان؟

الجواب بالنسبة لي بسيط: إنها دعاية سياسية مهمة وانعطافة مهمة لإعادة تشكيل سردية الحرب الأهلية السورية وتحويلها من كونها حرب بين النظام ومعارضيه، إلى حرب بين نظام مقاوم حضاري تعددي حامي للأقليات، وبين فئات تكفيرية تهدد المنطقة والتشيع نفسه ورموزه الدينية كقبر الحجر وقبر زينب.

لنعد إلى سياق الأحداث مجددا، ونضع هذه القصة المختلقة ضمن سياق تطورات الحرب الأهلية السورية:

١- أهمية حمص:

لننظر للخريطة، لنعرف أهمية حمص والقصير الاستراتيجية لكل من النظام والمعارضة:

من الخريطة يتضح التالي: ١- أن طريق الامدادات بين لبنان وحمص يمر عبر القصير. ٢- أن حمص والقصير تقعان في المنطقة التي تفصل دمشق عن الساحل. ولهذا فهي منطقة ذات أهمية كبيرة لكل من النظام والثوّار، وذلك نظرا لأن التركّز السكاني والمدن الكبرى في سورية موجودة في هذه المناطق الغربية من سوريا.

٢- النظام ومشكلة القصير:

منذ عام ٢٠١١، وحمص محاصرة. بعد قمع المظاهرات السلمية وإطلاق الرصاص الحيّ على المتظاهرين، بدأت انشقاقات الجنود من الجيش مشكلة بعض وحدات الجيش الحر التي استطاعت السيطرة على بعض أحياء المدينة، وهو الأمر الذي قاد الجيش السوري لفرض حصار عليها من شهر مايو ٢٠١١. بعد محاولات فاشلة لوقف اطلاق النار، شنّ النظام هجوما على مناطق سيطرة الثوّار في حمص من شهر فبراير عام ٢٠١٢. كان القتال مستمرا، وكان النظام يتقدم ببطء وكان الثوار يتراجعون ببطء. بعد عام، أي في شهر مارس من عام ٢٠١٣، شنّ النظام هجومه الأخير الذي اعتقد أنه سيستطيع بعده السيطرة الكاملة على حمص. لكن المعارضة استطاعت صدّ الهجوم، ثم قامت بشن هجومها على المناطق التي سيطر عليها النظام أخيرا. هذا التغيّر في اتجاه المعركة يعود إلى سيطرة الثوار على القصير وامداد ثوار حمص بالسلاح والجنود. هنا بدأت القصير تشكل مشكلة حقيقية للنظام، وباتت سيطرة المعارضة عليها تهدد وجوده في حمص وقطع الطريق بين دمشق والساحل.

٣- تدخّل حزب الله

في ٢٧ فبراير ٢٠١٣، ألقى حسن نصر الله خطابا علّق فيه- بالحرف الواحد- على الأخبار المتناقلة عن وجود خطة مشتركة بين النظام السوري وحزب الله على الهجوم والسيطرة على القصير وريفها والبلدات المحيطة بها قائلا: “أنا أجزم لكم أن ما قيل ويقال عن وجود مخطط أو مشروع من هذا القبيل هو كذب وافتراء وعار عن الصحة”. وأكد أن من يقاتل من حزب الله على الشريط الحدودي، إنما هم أعضاء في الحزب من سكان تلك البلدات يدافعون عن أراضيهم وقراهم ضد هجمات المعارضة عليهم.

في شهر أبريل من عام ٢٠١٣م، ومع تطوّر الأوضاع العسكرية في القصير لصالح المعارضة بعض الشيء، طار حسن نصر الله إلى إيران للمشاركة في مؤتمر (علماء الصحوة الإسلامية). في هذه الرحلة، ذكرت صحيفة الرأي الكويتية، أن أهم ما جرى في هذه الرحلة هو “مناقشة الرؤية الاستراتيجية الشاملة المتعلقة بالاوضاع في سورية والعراق ولبنان وايران، والافادة من الرياح التي تهبّ من روسيا وتلتقي وتتقاطع مع مصالح دول هذا المحور”. بعد عودته إلى لبنان، التقى في يوم ٢٧ أبريل نائب وزير الخارجية الروسي وسفير روسيا في لبنان، وذلك من أجل التباحث حول أوضاع المنطقة وسوريا بشكل خاص.

وفي تاريخ ٣٠ مايو ٢٠١٣، ظهر حسن نصر الله مجددا حيث أكد في خطابه على موقفه المعتاد في الدعوة لإنهاء الصراع عبر الحوار السياسية والمصالحة، ثم تطرق إلى نقطتين تمثلان التبريرين الرئيسيين لبداية تواجده العسكري في سوريا:

١- أن اللبنانيين الموجودينفي القرى الموجودة في القصير يتعرضون لهجوم وأنهم يدافعون عن أنفسهم. وأن هناك خطة من قبل المعارضة معدة للهجوم الكامل والسيطرة على هذه البلدات. وأشار إلى أن الدولة اللبنانية والجيش اللبنانية لا تستطيع الدفاع عن هؤلاء اللبنانيين الموجودين في سوريا. ثم تعهّد بأن حزب الله لن يتركهم وحدهم.

٢- تحدث أن الجماعات التكفيرية اقتربت من قبر زينب بنت علي بن ابي طالب قرب دمشق، وأنهم هددوا بهدم المقام، وأن هذا الأمر سيكون له آثار وخيمة مستشهدا بتفجير مرقد الإمامين العسكريين في سامراء في العراق. ثم وضّح بأنه لا يتهم (السنة) بل (الجماعات التكفيرية)، التي اعتبرهاتهديدا للجميع (يجب أن نوضح أن هذا كله قبل دخول داعش إلى سوريا).

بعد خطابه هذا بيوم ويومين، بدأت تدوال خبر نبش قبر الحجر بن عدي الذي ظهر على صفحة الفيسبوك، وانتشر كالنار على الهشيم في مواقع التواصل الإجتماعي والصحف والجرائد التابعة لإيران وحزب الله والعراق والنظام وغيرها من المواقع الدينية الشيعية. ثم تلته ردات الفعل الرسمية وتعطيل الدراسة وغيرها من المواقف. وبعدها شنّ النظام وحزب الله هجومهم كبير على القصير في معركة استمرت لمدة شهر. حيث خلال هذه المعركة ظهر حسن نصر الله في ٢٥ مايو، معلنا انتهاء الثورة السوريّة، وأن موقف حزبه مما يجري في سورية مبني على ثلاث نقاط:

١- أن التيار الغالب في المعارضة هو ما يسميه “التيار التكفيري”، وأن هذا التيار إقصائي، حديّ، متطرف، يكفّر على أي شيء، وبالتالي يمثّل تهديدا وخطرا على كل الطوائف. هؤلاء التكفيريون- بحسب نصر الله- “يشقون الصدور ويحتزون الرؤوس وينبشون القبور ويدمرون الماضي” الذي لطالما بقيت فيه المساجد والكنائس “والمقامات والأضرحة”.

٢- أعلن انتهاء الثورة السوريّة، وأن ما يجري فيها أصبح تنفيذا لمشروع سياسي تقوده أميركا والغرب وأدواتها في المنطقة، وكل مشروع أميركي هو مشروع اسرائيلي بالضرورة.

٣- أن النظام السوري هو “ظهر المقاومة”، وبالتالي لن تقف المقاومة مكتوفة الأيدي، ذلك أن سقوط النظام يعني ضعف المقاومة ومحاصرتها ودخول اسرائيل للبنان، وأنه اذا سقط النظام “ضاعت فلسطين”.

وانطلاقا من هذه النقاط، فإنهم اختاروا عدم الانحياز إلى المحور الأميركي الغربي الإقليمي التكفيري، بل إلى محور فيه نظام له “موقف واضح من القضية الفلسطينية وحركات المقاومة والمشروع الصهيوني”. ذلك أن “حزب الله لا يمكن أن يكون في جبهة فيها أميركا أو فيها اسرائيل أو فيها نابشوا قبور وشاقوا صدور وقاطعوا رؤوس”.

٤- تأجيج الطائفية

سرديّة حزب الله في تدخله فيها عناصر متداخلة متنوعة موجهة لجماهير متنوعة، فهناك (جمهور المقاومة) الذين يقبلون بالمبررات والتسويغات التي تعتمد على قضية فلسطين وتحريرها، وهناك (الجمهور الشيعي) والذي يتم حشده والتلاعب بمخاوفه من تدوير الأخبار الطائفية التي تشعره بأن مقدساته مهددة، أو أنها هددت، وأن عليه الدفاع عن نفسه لحماية نفسه، وأنه في دفاعه عن نفسه ومقدساته إنما يحمي الجميع ويدرأ في الفتنة، وهناك (الجمهور اللبناني)، والذي تتم مخاطبته بلغة المصلحة الوطنية، والتهديد الوجودي..إلخ. قصّة الحجر بن عدي تقع في النوع الثاني من التبريرات، أي النوع الطائفي. أي أننا أمام تنظيم سياسي ودول ونخب سياسية لا تجد حرجا من تأجيج خبر زائف- أو على أقل تقدير لا دليل عليه- وتدويره ونشره، دون حتى التثبت منه. تصبح المشكلة أكبر إذا ما علمنا أن حسن نصر الله من أكثر الناس مزايدة أخلاقية على غيره، وادعاء بأنه لا يتعامل بالكذب والخداع والتلاعب بمخاوف الناس.

خاتمة

هناك خلاصتين من هذه التدوينة، واحدة أكيدة، والثانية محتملة. أما الأكيدة فهو أن قصة نبش قبر الحجر بن عدي كذب محض تم اثباتها بالدليل والبرهان، أما المحتملة فهو الغرض من هذا التزييف والكذب والتضخيم، وكان تفسيري هو أن الهدف هو تأجيج مخاوف الجمهور الشيعي في العراق ولبنان من أجل أن تكسب الميليشيات التي تجند أبناؤهم تأييدا وتبريرا للقتال هناك، وتحظى عملياته بشرعية، وتستطيع تجنيد المزيد.

November 3, 2015

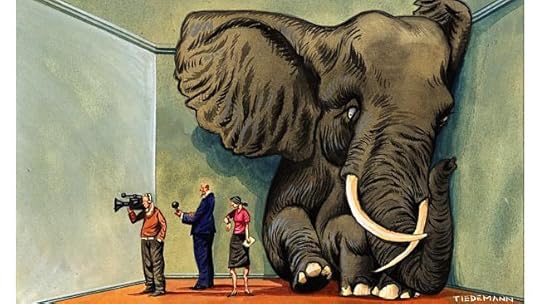

خطاب الممانعة وفيلة التدخل الروسي-الإسرائيلي

فيل في غرفة

كتب القاص الرمزيّ الساخر الروسي إيفان كريلوف قصة بعنوان ”الرجل الفضولي“. تتحدث القصة عن رجل دخل إلى متحف، ثم أخذ يتجوّل فيه كغيره من الزوّار، إلا أن ما كان غريبا فيه، وما ميزه عن غيره، هو أنه لم يلفت انتباهه إلا الأشياء الصغيرة في المتحف. وسبب الغرابة هو أن عيناه تعامت وتجاهلت فيلا كبيرا قابعا وسط المتحف. من هذه القصة، تشكّل المثل القائل في اللغة الإنجليزية (فيل في غرفة)، للإشارة للقضية المركزية والرئيسية التي يتم تجاهلها- بقصد أو بدون قصد- ممن يحاول التركيز على الجوانب التفصيلية والهامشية.

رفض التدخل الروسي

كان من بين المواقف والتعليقات العربية التي تشكلت بعد إعلان روسيا عن دخولها المباشر للحرب في سوريا، موقف أعتبر التدخل الروسي كاشفا عن تناقضات المدافعين عن ما يسمى بـ”محور الممانعة“. حيث ركّز متبني هذا الموقف على نقطتين رئيسيتين:

١- أن التدخل الروسي يكشف تناقض (الممانعين) في تأييدهم للتدخل الروسي في نفس الوقت الذي يقدمون أنفسهم ك(ممانعين) للتدخلات الخارجية في المنطقة.

٢- تتعلق هذه النقطة بالتنسيق العسكري الروسي-الإسرائيلي وكيف أنه يكشف عن تناقض الممانعين في كونهم يقبلون- أو على الأقل يصمتون- أمام هذا التنسيق رغم دعواهم بأنهم (يمانعون) أي نوع من التقارب أو التحالف مع من ينسق عسكريا مع العدو الصهيوني.

فيلة رضا البوري

وأمام هذه الانتقادات قرر رضا البوري، وهو أحد المدافعين عن خطاب الممانعة، نشر مقال طويل بعنوان (كشف المستور حول التنسيق بين روسيا وإسرائيل). في هذا المقال، لم يشابه البوري بطل قصة (الرجل الفضولي) في تجاهل فيل واحد وسط الغرفة، بل في تجاهل فيلين اثنين. وذلك لأنه اختار مناقشة دعوى تفصيلية هامشية واحدة فقط، وهي دعوى أن التنسيق العسكري الروسي-الإسرائيلي إنما هو موجه ضد الثورة والثوار، متجاهلا القضايا الرئيسية في الموضوع.

فهو من جهة تجاهل الحديث عن التدخل الروسي بوصفه تدخل خارجي من قوة دولية، وكيف يوفق بين مباركة النظام وحزب الله (الممانعين) لهذا التدخل رغم أنه يعارض أحد مسلمات خطاب الممانعة الرافض للتدخل الخارجي. وعوضا عن الحديث عن هذا الموضوع، اختار نزع المصداقية عن جميع من يدينون هذا التدخل، معتبرا أن هؤلاء جميعا (بلا استثناء) كانوا في يوم ما قد أيدوا التدخل الخارجي. وهذا ليس ردا، بل هروب، إذ أنه من الممكن أن نتفق مع السارق في أن شخصا غيره سرق إذا قدم أدلة قوية على ذلك، فحقيقة أنه سارق لا تؤثر على قوّة دعواه وأدلته. وهؤلاء (وهم مجهولون، ولا نعلم لماذا لا يسمي الناقد منقوديه، حتى نعرف على الأقل هل فهمهم بشكل صحيح أم أنه يخترع رجل قش خاص به) الذين يناقشهم البوري حتى وإن كانوا منافقين في تعاطيهم مع موضوع التدخل الخارجي، فهذا غير مؤثر على دعواهم طالما أنهم يقدمون حججا.

أما الفيل الثاني الذي تجاهله البوري، فمرتبط أكثر بحديثه عن التنسيق الروسي-الإسرائيلي. فهو قد غضّ طرفه عن كونه تنسيقا على المستوى العسكري، وأنه متعلق بتنسيق العمليات العسكرية الجوية بين الطرفين فوق الأراضي السورية. وهو لم يبد أي اعتراض ضد ما يقتضيه هذا من اعتراف للروس بحق الصهاينة بأن يقوموا بأي عملية جوية يريدونها على الأراضي السورية ضد من يهدد مصالحهم. وأن هذا بحد ذاته يعني أن النظام الممانع وحليفه الحزب الممانع قبلا التحالف مع من ينسق مع عدوهم الصهيوني عملياته الجوية فوق الأراضي العربية السورية.

التفاصيل الهامشية

تجاهل الكاتب كل هذا، وكتب مقالا طويلا ينفي فيه دعوى تفصيلية هامشية وهي أن هذا التنسيق العسكري الروسي-الإسرائيلي ليس ضد الثوار، وإنما هومن أجل تنسيق ضربات إسرائيل ضد حزب الله. وإن سلمنا له بهذا، فهذا لا يلغي أن هناك تنسيقا عسكريا تشكّل لمأسسة ضربات الصهاينة على الاراضي السورية يتناقض مع المبرر الرئيسي لوجود محور الممانعة بوصفه محورا ضد اسرائيل. كما أن تسليمنا بذلك يدل على فشل استراتيجي لمحور الممانعة الذي يعلن أن عدوه اسرائيل، ثم يذهب للتحالف مع دولة تنسق عسكريا مع اسرائيل حول كيفية توجيه الأخيرة لضرباتها ضد أحد مكونات هذا المحور.

ولكن لماذا نسلم بذلك؟ هل قدّم البوري أدلة قويّة تثبت هدف التنسيق وغايته؟ إن كل الأدلة التي أوردها هي تصريحات دبلوماسية، اقتباس من وزارة الخارجية الصهيونية تارة، واقتباس من ضابط صهيوني تارة أخرى، واقتباس من بوتين ثالثة أخرى. فدليله هو التصريحات الدبلوماسية، والتي يعرف الجميع أنها تتراوح بين كونها كذب يهدف لكسب شرعية ما عند المتلقين الخارجيين والداخليين أو بعث إشارة ما إليهما، أو أنه مجرد لغو لا قيمة له.

تخيّل أحدا راح يفتش عن سبب الغزو الأميركي للعراق من التصريحات الدبلوماسية والرسمية للإدارة الأميركية؟ ما سيجده يترواح بين تدمير أسلحة الدمار الشامل وجلب الديمقراطية ومحاربة الإرهاب. هل نصدق ذلك مستدلين عليه بواسطة التصريحات الدبلوماسية؟ بل إن التدخل الروسي نفسه يقول أن هدفه محاربة الإرهاب، لكنه على الأرض يهاجم كل فصائل المعارضة السورية، فهل نغلق أعيننا عن ما يفعله ونكتفي بالتصريحات باعتبارها دليلا؟

خاتمة

إن أقصى ما يمكن قوله هو أننا نجهل مدى وعمق التنسيق العسكري الروسي-الإسرائيلي، وكل ما نعلمه هو أن هذا التنسيق ليس لمنع الضربات الاسرائيلية على الاراضي السورية، بل لمأسستها وتنظيمها، وهذا بحد ذاته يجعله مرفوضا ومدانا لكونه تدخلا خارجيا ولكونه تنسيقا مع الصهاينة ضد أراضي العرب ومصالحهم.

أما بما يتعلق بمقالة البوري، فإنها للأسف الشديد ركزت على كشف المستور عن تفاصيل التنسيق الروسي-الإسرائيلي، وحرصت أشد الحرص على تجاهل وستر الفيلين الكبيرين وسط الغرفة، وهذا بحد ذاته تأكيد على التناقضات التي يعاني منها من يحاول التوفيق بين مبادئ الممانعة وسلوك محوره المزعوم.

سلطان العامر's Blog

- سلطان العامر's profile

- 21 followers