Jacopo Nacci's Blog, page 6

April 19, 2017

I cyborg che venivano dal passato

Zer013, Nagai’s Super Robot Classics

«Un tale assetto indurrebbe a vedere nel super robot la risorsa avveniristica che difende il presente e il futuro dalla recrudescenza di un passato bestiale o brutalmente tradizionale, se non fosse che è proprio la tecnica come dominio, disposizione e manipolazione dei corpi a caratterizzare quel passato».

Oggi su L’Indiscreto parlo di tecnica e passato nell’anime super-robotico classico.

April 10, 2017

Guida ai super robot su Liberi di scrivere

Groizer X, 1976

Non è il primo libro ad uscire in tema, da quando i fan di quei giganti d’acciaio hanno potuto iniziare a riflettere non più da bambini sugli anime come contenitori di cultura e passione sono usciti tanti libri, ma si distingue per come si focalizza su un genere e su alcuni personaggi, uniti da un filo rosso ma non certo tutti uguali e ripetitivi come sostenevano i detrattori che all’epoca li accusarono di tutti i mali della società.

Elena Romanello recensisce Guida ai super robot.

April 5, 2017

Destino dell’eroe, storia e avventura

Pubblico un estratto da “Il segno dell’eroe. Il destino e il filo degli eventi” di Vincenzo Marasco, uno dei nove saggi che compongono Di tutti i mondi possibili , l’interessante antologia di riflessioni sul fantasy curata da Silvia Costantino e uscita pochi giorni fa per Effequ (l’ho recensita qui ). Lo scritto di Marasco affronta con mirabile e ipnotica chiarezza una questione cruciale della narrativa fantastica tutta, e assume in più una specifica rilevanza per chi sia interessato alla cosmogonia dell’orfano alieno trattata in Guida ai super robot . JN

La prima cosa che possiamo dire è che, come dispositivo narrativo, il destino funziona all’inverso di come talvolta lo si immagina, ovvero come assicurazione divina della vittoria dell’eroe e del superamento delle prove, con un effetto deresponsabilizzante. Per chiarire questa dinamica si può scomporre il destino in tre componenti. Da un lato troviamo il destino personale, immaginabile, in onore a un’antica tradizione, come daimon, cioè come disposizione o vocazione. Dall’altro lato c’è la Storia che si impone sul singolo, ovvero un intreccio di eventi che avviene di per sé, in cui siamo immersi e che agisce in quanto forza esterna e su cui noi, individui, non abbiamo alcun potere: potremmo definirlo come tyche, un ‘caso’ o meglio un filo, per noi insondabile, degli eventi, che in qualche modo esprime l’intreccio delle azioni di tutte le potenze, umane e sovrumane, presenti nel mondo in cui ci troviamo. Chiamerei infine Avventura proprio lo spazio soggettivo in cui si intrecciano queste due componenti.

Analizziamo questa relazione. Cominciamo dal destino personale. Possiamo notare che tale destino non si manifesta come qualcosa che si possiede, – allo stesso modo di come possediamo una macchina – né come qualcosa che si ha a prescindere – come si hanno, che so, gli occhi chiari. Nelle storie, il destino personale fa il suo ingresso in varie forme, ma possiede una cifra comune che definirei Eredità. Tale eredità è il marchio che alla nascita definisce la specificità dell’eroe, la sua diversità rispetto agli altri; al contempo, il termine ‘eredità’ esplicita meglio di altri il doppio ruolo che tale marchio esercita, come ‘segno’ sia di una dotazione, sia dell’inserimento in una serie di rapporti determinati. Un buon esempio in questo senso possono essere le saghe degli islandesi, che si aprono spesso con una lunga genealogia, in cui il protagonista compare solo dopo un po’, talvolta dopo molte pagine. […]

La seconda specificazione da operare è che dell’eredità è necessario farsi carico: non è solo questione di diritto di nascita ma va, eventualmente, raccolta. Bisogna in qualche modo ‘meritarsela’: Elrond ci darà sì l’anello di Barahir, ma lo scettro di Annuminas ce lo consegnerà solo quando ci saremo mostrati degni. Per riprendere lo stesso concetto tornando alle saghe, notiamo che solitamente a 12 anni l’eroe compie un gesto che lo qualifica come possessore di quella specifica parte di eredità che caratterizza la sua eccezionalità. È un’eredità quindi che va attivata, un’identità che va riconosciuta se non scelta, e che ha un prezzo: l’abbandono di altre parti di sé (solitamente di quella più ordinata). Bisognerà quindi riconoscersi figli di quella parte, di quei determinati rapporti in determinate storie già esistenti, e farsene carico. Per riassumere, questa dimensione di daimon non si manifesta né come esclusivamente personale né come cosa di cui uno possa disporre, ma come un’esistenza ambigua, al contempo personale e autonoma.

C’è un ultimo punto che va esplicitato. Tale vocazione non va solamente riconosciuta: essa va costantemente confermata, curata e, soprattutto, bisogna rimanervi fedeli. […]

Ogni volta la predestinazione ha bisogno di essere confermata e, ahimé, l’eroe non conosce il piano finale. È qui, quindi, che entra in scena la seconda componente del destino, il filo degli eventi, la Storia.

Anche qui, quello che mi sembra importante sottolineare è che il rapporto tra il seguire/curare la propria vocazione e la Storia non è un rapporto unidirezionale, in cui basta seguire se stessi – la propria vocazione, passione, determinazione – al di là delle avversità. Anzi, l’Avventura si configura proprio come la difficile torsione che dobbiamo dare al daimon nell’equilibrio con la tyche. Possiamo confidare nella nostra vocazione per quanto riguarda la strada da seguire, ma non è facendo affidamento su di essa che possiamo pretendere che le cose vadano come vogliamo. Non possiamo né pretendere da noi stessi la sicurezza del nostro successo né, al contrario di quanto spesso si crede, lo spirito principale dell’Avventura è quello di seguire la propria stella qualunque cosa accada, andando incontro al destino col sorriso sprezzante di chi cerca una bella morte.

La Storia è notoriamente più grande della vocazione singolare. Non importa quanto brillante sia la stella sotto la quale siamo nati, il nostro percorso si svolge in una Storia che non è nostra, che non deteniamo. Siamo sempre in un rapporto di dipendenza con altre forze.

April 3, 2017

Rito e sacrificio nella stanza profonda

Pubblico una riflessione di Filippo Cicoli che amplia in modo inatteso il discorso su La stanza profonda di Vanni Santoni (che ho recensito qui). JN

L’uscita de La stanza profonda è un urto tellurico che scuote chiunque abbia mai tirato un d20, compilato una scheda PG, sconfitto un troll, insomma, chiunque in quella stanza, a volte, sia sceso. Lungi dall’essere un mellifluo amarcord, l’opera è una delle più lucide analisi condotte sul gioco di ruolo (gdr) e sul giocare di ruolo mai apparse in Italia. Un saggio che non può fare a meno della dimensione romanzesca. Anzi, la vera forza è proprio la sua imprescindibile ibridazione con la narrazione, poiché, al netto di tutte le possibili considerazioni, ciò che mantiene i giocatori all’interno della Stanza, e che ne scandisce la precessione, è proprio il potere della narrazione nella sua forma più pura.

Vorrei qui focalizzare l’attenzione su alcuni aspetti residuali rispetto a ciò che, in questi giorni, altri interlocutori de La stanza profonda hanno evidenziato nelle loro – a volte geniali – recensioni, e sono due gli spunti – rito e sacrificio – che mi hanno condotto a riflessioni piuttosto inusuali, spingendomi a indagarle con la responsabilità di chi, nella Stanza, ci ha passato davvero la parte più leggera della sua vita.

Sicuramente la figura che sovrasta il gdr, ontologicamente e narrativamente, è il DM, il Dungeon Master, definito di solito come arbitro/narratore. Il DM è il depositario e il garante dell’asse demiurgia-rito-sacrificio.

Sull’azione demiurgica del DM non mi dilungherò descrivendone le caratteristiche o spiegando il perché sia qualificabile come demiurgo, Nacci ha già detto a riguardo; così focalizzerò la mia analisi sui restanti due punti che a mio avviso si congiungono necessariamente alla funzione primigenia e capitale.

Rito – s. m. [dal lat. ritus -us, affine al gr. ἀριϑμός «numero» e al sanscr. ṛtá- «misurato» e come s. neutro «ordine stabilito dagli dèi»]. – 1. a. Il complesso di norme, prestabilite e vincolanti la validità degli atti, che regola lo svolgimento di un’azione sacrale, le cerimonie di un culto religioso.

(Dizionario Treccani)

Più volte Santoni lascia sprigionare la sensazione che la giocata sia un’evocazione, un momento sacro, una celebrazione. A pagina 132 l’autore ci parla apertamente di ritualità: con una cura sciamanica, da ministro del culto, il DM prepara il luogo ove questo rito si consumerà, premurandosi che non manchino gli strumenti che andranno a costituire la “componente materiale” (matite, dadi, mappe, regolamenti, schede) necessaria al salto mistico, la propulsione terrena per compiere il balzo nell’ultraterreno, nel mondo in cui tutto è forma libera da materia, in cui “il dettaglio si scioglie e diviene archetipo” e il guadagno è assolutamente privo di ogni contatto con la materialità del mondo. Ebbene, per compiere questo balzo metafisico e raggiungere il “cloud condiviso”, è necessaria una “componente materiale”, come vuole l’ortodossia magica; si compie il mistero e v’è la trasfigurazione, v’è, cioè, la vera manifestazione del senso, intesa come traguardo: “se smettessi di compiere le azioni prescritte, questi mondi perirebbero” come ci ammonisce Santoni sin dalla prima pagina.

Ogni rito si compie in momenti critici, basti osservare la vita religiosa e gli spunti che offre a un parallelo: i riti sorreggono la persona quando il senso del mondo cambia e provoca angoscia (qui utilizzerò le dicotomie e l’enucleazione dei principali sacramenti cattolici perché di più facile intuizione): battesimo (la separazione dei corpi della madre-ospitante e del figlio-ospite), comunione e cresima (la visualizzazione e percezione sessuale del mondo che fa crollare i precedenti riferimenti sociali), estrema unzione (quando si è dinnanzi al mistero più grande).

E proprio così il gioco è inteso: durante l’infanzia, i ragazzi vessati dalle pratiche brutalizzanti dei loro coetanei si rifugiavano nel gioco per trovare un proprio senso, alternativo a quello offerto dalla società naturale – che smetteva di produrne o ne produceva uno a loro precluso – per poi incorrere però in una significazione diversa, che non era soltanto escapologica, ma, in modo più pregnante, iniziatica; parafrasando Santoni: quando tutto là fuori iniziava a sbiadire, il senso del mondo periva e si perdeva, nella Stanza si contribuiva a produrre un senso educativo e condiviso. Qui il DM è in senso stretto il guardiano del varco, della soglia (Chris Vogler, Il viaggio dell’eroe), colui che pone delle prove da superare, e spesso, nelle campagne D&D, il giocatore parte da uno stato di mercenario o più tipicamente, avventuriero, per fregiarsi poi, a campagna conclusa, del titolo di eroe.

Questa è, a mio avviso, una primaria ed elementare lettura, ma Santoni ci dice di più; nelle compagnie che continuano a giocare per decenni, questa ritualità muta di segno e, da forza propulsiva, diviene forza contenitiva, è vòlta cioè a trattenere fuori la realtà e il suo carico. Possiamo in un certo senso definire la ritualità un palindromo: nell’infanzia il gdr accompagna e catalizza lo sviluppo, nella fase adulta è piuttosto una resistenza del giocatore in un particolare stato mentale che ammicca all’infanzia e al suo incanto.

Arriviamo al terzo punto dell’asse, il sacrificio. In che modo vi è sacrificio? Innanzitutto occorre prendere atto del fatto che comunque si sta sempre parlando di un’attività ludica e il piegare la propria libertà all’osservanza di regole è pur sempre definibile come violenza e sacrificio. Ma questa definizione indica un aspetto comune a qualsiasi gioco. Nel caso del gdr, però, il DM si pone come guardiano del mistero. In che senso?

Chiunque abbia mai preso parte a una partita o più gergalmente, a una “giocata”, si renderà conto che al PG (personaggio giocante o giocatore) il mondo è rivelato lentamente e in forma piuttosto atomica dal DM (le mappe si arricchiscono di particolari al progredire dell’avventura), unico ad avere una visione globale e unitaria del creato e degli eventi che in esso troveranno il loro teatro. In altri termini siamo dinanzi a un determinismo che è al tempo stesso rivelazione e dispiegamento del mondo. I giocatori, in conclusione, sacrificano volontariamente la loro conoscenza, e la possibilità stessa di una conoscenza libera, alla narrazione pura che vede il DM come fonte e che ha il gioco come fine supremo.

Lo strumento intimamente legato al concetto di ritualità e sacrificio è lo screen del DM (schermo del Dungeon Master: impedisce ai giocatori di vedere le costruzioni e le azioni del DM). Già soltanto a un’occhiata fugace, lo screen s’impone sul tavolo della Stanza: è l’unico elemento verticale presente sulla tavola delle innumerevoli possibilità determinate. Ma quella dello screen è una verticalità che esula dall’accademia e ripone il suo significato più contingente nell’eterodossia, come un flatus pagano: lo screen non veicola in direzione ascensionale, piuttosto è un varco che trasla la comunicazione tra piani semantici. Questa oscurità è necessaria al sacrificio che si consuma, garantisce la tenuta mistica della giocata, per far sì che il rito si compia.

Oltre che simulacro, totem e simbolo rituale, lo screen è il vero ricettacolo dello scorrere del tempo. Su di esso rimangono impresse, con la naturalezza tipica dei corpi, quelle affezioni grazie alle quali si percepisce ex post lo scorrere e il corrompere del tempo. Se il tempo, per tutta la durata del romanzo, viene più volte introdotto come un arco incantato in cui la percezione del divenire è in qualche modo celata, durante il gioco è scomposto in azioni, e fuori gioco sbiadisce in una percezione vaga: “giochiamo da poco” e “giochiamo da molto”. L’unico oggetto che naturalmente subisce gli effetti del tempo è lo schermo del DM, un pezzo di cartone verticale, immobile, che, al contrario delle montagne, non si erode ma cresce, s’inspessisce, “ingrassa”, si sporca, diventa altro subendo il gioco. Il tempo nello screen diventa fisico. 880 grammi di tempo, si dirà, unità di misura assolutamente sinestetica. Lo screen è il ritratto di Dorian Gray, è l’artefatto che inocula il tempo e lo custodisce, sottraendo i giocatori al mutamento e alla sua percezione.

La fiducia nel rito, però, si basa su un equilibrio raffinato e delicato, difficile da mantenere, e in alcuni momenti del romanzo serpeggia un fantasma d’insignificanza. Quando l’incantesimo sbiadisce, inevitabilmente la realtà fa il suo ingresso con la violenza che più la contraddistingue. Quando la fede nel rito perde efficacia e s’incrina, lì, in quella fessura, in quella crisi, penetra il reale, maggiorato dagli interessi maturati negli anni d’incanto.

April 1, 2017

Di tutti i libri possibili

È uscita qualche giorno fa per Effequ l’antologia di saggi, a cura di Silvia Costantino, Di tutti i mondi possibili, che raccoglie e rielabora l’esperienza del Sublime Simposio del Potere. Vale la pena di elencare subito gli interventi, nove in tutto, racchiusi tra la prefazione affidata a Licia Troisi e la postfazione della curatrice, comunque presente tra gli autori: di Edoardo Rialti “L’Essere Cattivo. I volti dell’Oscuro Signore”, di Sergio Vivaldi “Non sai niente, Jon Snow. Il barbaro e l’incontro con l’altro”, di Francesco D’Isa (sua anche la copertina) “Le sentinelle siamo noi. Per una rivalutazione dell’uomo comune nel fantastico”, di Vanni Santoni “Party fantastici. Il gruppo degli eroi”, di Matteo Strukul “Ragazze di fuoco. Una prospettiva al femminile”, di Francesca Matteoni “Domestici ma non addomesticabili. Fenomenologia dei folletti per principianti”, di Giovanni De Feo “L’Altrove. Sui luoghi del fantastico”, di Silvia Costantino “Sulla soglia. Adolescenze e riti di passaggio”, di Vincenzo Marasco “Il segno dell’eroe. Il destino e il filo degli eventi” (chiusura che ho trovato gloriosa).

Come noterà chi conosce qualche nome, si tratta di autori versatili, competenti ma smarcabili, maniacalmente precisi ma capaci di ragionare su ampie e diverse dimensioni esorbitando dal mero dato filologico, mantenendo gli occhi sul pop e sul contemporaneo. Fermo restando che – come è logico, e come è giusto – Tolkien rimane il cardine del libro preso nel suo complesso. In ogni caso lo sguardo degli autori è la cifra fondamentale della raccolta: capacità di riflettere e abbastanza riferimenti da saper unire i punti e lasciar emergere la profondità dei temi toccati. Insomma, la sanno lunga, nel senso che il loro sguardo verticale sa partire dall’oggi e scendere molto a fondo nella storia, da Kenshiro e la Marvel a Gilgameš e la mitologia norrena, soffermandosi quando è necessario su varie stazione scelte tra tutto quello che c’è in mezzo, e in definitiva offrendo al lettore indicazioni di ricerca, talvolta doverose e necessarie, talvolta inusuali e sì, altrettanto necessarie (penso in particolar modo alle gerarchie teologiche edificate da Francesco D’Isa e all’indagine sulla composizione del gruppo degli eroi compiuta da Vanni Santoni).

I saggi sono in linea di massima abbastanza brevi e sempre agili; mettono a fuoco un concetto o una figura centrale o apparentemente marginale nel fantastico per poi offrirne una lettura che nella migliore tradizione ne illumini il significato nella nostra mortale esistenza – cosa rappresenta il barbaro rispetto a noi? cosa siamo noi rispetto alle scale di entità che popolano le cosmogonie del fantastico? che rapporto c’è tra l’adolescenza e la morte? quale etica può offrirci l’epica (segnatamente) tolkieniana? ma anche: che connessione c’è tra i folletti e la disabilità?

Di tutti i mondi possibili dunque fa il punto e sistematizza porzioni di immaginario, qualcuna semplice, qualcuna più complessa, tutte sicuramente importanti; restituisce coordinate filologiche, disseppellisce articolazioni concettuali, fornisce a chi legge spunti inattesi e strumenti di base per proseguire in autonomia il percorso eventualmente elettivo; proprio per questo, intendiamoci, non si tratta di un testo che cambierà la storia dell’esegesi del fantastico (anche se tre o quattro passaggi…), si tratta però – fatto non proprio trascurabile, visto che parliamo di un libro – di una lettura dal grado di godibilità altissimo; inoltre è uno di quei testi felici che migliorano la vita del profano e del principiante senza scontentare l’iniziato; infine, è un tassello importante di quella critica italiana delle culture e subculture pop che deve arrivare (o tornare), che anzi sta già arrivando: è un’antologia che, per la combinazione tra retroterra e postura mentale degli autori, argomenti trattati, forma-libro e contesto editoriale, è fondamentale, nel senso letterale del termine.

A questa feconda congiuntura di caratteristiche concorre anche il non-detto: si noterà infatti che tra titolo e sottotitolo non c’è nessun “la filosofia del fantasy” o “pop-qualcosa” o altre locuzioni che accennino – fingendo di aggredirla ma di fatto ribadendola – alla distinzione alto-basso. Né gli autori mai rivendicano le loro scelte critiche: si limitano a fare con naturalezza quel che sanno fare (che poi, anche volendo mantenere la verticale, esistono forse in ambito umanistico strumenti concettuali più bassi degli arnesi da lavoro usati dalla narratologia e dalla filosofia? esiste forse un approccio più profano e logico, più distante dall’aulico?). Vale per Di tutti i mondi possibili ciò che Licia Troisi dice a proposito del fantasy nella prefazione, e, forse ancora più importante, il libro è vicino, nello spirito, alla considerazione personale della narratrice: «la sua capacità di passare di medium in medium, di mescolare ciò che è ‘colto’ con ciò che è popolare, lo rendono la perfetta espressione della società attuale, e un auspicato anello di congiunzione tra la ‘cultura alta’ e quella ‘bassa’, in una divisione che personalmente non condivido, ma che attraversa da almeno cento anni il panorama culturale italiano».

March 30, 2017

La stanza profonda a Pesaro

March 24, 2017

Guida ai super robot su Wired

Daitarn 3, 1978

L’attenta analisi di Jacopo Nacci procede secondo un metodo che si potrebbe dire simile a quanto fatto dagli strutturalisti sulle fiabe a inizio Novecento. Le somiglianze non diventano che topoi ricorrenti (l’orfano-alieno, il padre della tecnica, la catastofe-già-avvenuta), sulle quali si innestano variazioni sulla psicologia del personaggio, l’ambientazione, la natura della minaccia, la relazione con la tradizione o con l’attualità e così via.

Paolo Armelli dedica un bell’articolo a Guida ai super robot, su Wired Italia.

March 23, 2017

Intorno a “La stanza profonda” di Vanni Santoni

Non so se si tratti del primo esempio al mondo, ma La stanza profonda è il memoriale di un dungeon master, vale a dire del narratore, arbitro, conduttore di un gioco di ruolo.

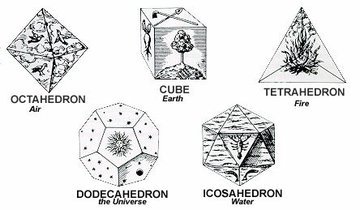

Il dungeon master non è dunque un giocatore come gli altri. Un giocatore comune è giocatore qua, nel cosiddetto mondo reale, ed è un personaggio di là, nel mondo allestito dal master; e in ogni momento deve scegliere se essere di qua o di là, tertium non datur. La condizione del master è diversa, e suggerisce di essere indagata avvalendosi di una strumentazione teologica, richiamando la figura del demiurgo, il modellatore di mondi, e precisando, come nel Timeo di Platone, i rapporti tra detto demiurgo e, da una parte, il regno delle idee cui il demiurgo attinge, dall’altra il mondo che dal demiurgo viene allestito: la sua direzione narrativa – l’anima del mondo – e i mattoni della sua costruzione – gli elementi – con una predominanza della prima, in un’ottica finalista piuttosto che materialista, vale a dire che «il ruolo del dungeon master è far accadere la cosa giusta e quello dei dadi legittimarlo, non viceversa».

E, a proposito, questi sono i solidi elementari nel Timeo platonico…

Ma nella Stanza profonda la questione metafisica è appena sollevata. La sensazione è che il narratore la affidi al lettore come indicazione di ricerca, così come fa con una sua versione più psicanaliticamente orientata – «si torna al dungeon perché è il luogo del subconscio. Di più: perché è il subconscio, dove il dettaglio si scioglie in archetipo e il tempo si riorganizza a sistema di scelte» – e anche l’intreccio in sé, la vicenda materiale del romanzo, giunge sì a un suo compimento, ma dà l’impressione che lungo il percorso si sarebbe potuta aprire qualche porta in più, che si sarebbe potuta spingere la ricerca più a fondo in qualche corridoio – la provincia, la globalizzazione, il conflitto di classe, il gioco di ruolo e il social network, l’alienazione, i media, la polizia (mentre portata fino in fondo è l’attitudine hardcore, che si esprime nella secca rivendicazione della natura astratta del gioco di ruolo, e nella scarsa tolleranza se non nel netto rifiuto di ogni succedaneo materiale, dai giochi di ruolo dal vivo alle carte di Magic). Anche l’intertestualità selvaggia di cui il romanzo è fatto, forse la più estrema in Santoni, spalanca continuamente porte su altri mondi, appartengano essi all’universo narrativo dell’autore o a quello di altri (vedi Giorgio Vasta), e così, a differenza del fratello di collana Muro di casse, La stanza profonda miscela più marcatamente contenuti che forme, istigando il lettore a seguire tracce che portano fuori dal romanzo. Insomma, come in una campagna portata a termine, attorno al tragitto effettivamente compiuto si dispiega un mondo in parte inesplorato, e come in un gioco di ruolo il lettore ha la costante sensazione di essersi perso qualcosa che il master aveva comunque pianificato nei particolari e che semplicemente non è stato toccato durante il procedere dell’avventura. Certo si tratta di una rappresentazione bidimensionale, ché La stanza profonda non è un libro-game e dunque pone il lettore su un percorso lineare, progressivo, che esaurisce il testo effettivamente fruibile; ma è anche vero che La stanza profonda non poteva essere un libro-game, non poteva delineare percorsi preferenziali, proprio per assicurare al lettore la massima libertà nel costruire i propri percorsi interni (ed esterni) al testo.

Le analogie con Muro di casse in ogni caso non si fermano alla composizione. L’operazione ideologica compiuta con La stanza profonda è per certi versi simile alla precedente: restituire la profondità – e restituirla, in qualche modo, a sinistra – di subculture che fino a qualche anno fa sarebbero state considerate irricevibili.

Le analogie con Muro di casse in ogni caso non si fermano alla composizione. L’operazione ideologica compiuta con La stanza profonda è per certi versi simile alla precedente: restituire la profondità – e restituirla, in qualche modo, a sinistra – di subculture che fino a qualche anno fa sarebbero state considerate irricevibili.

Tuttavia, mentre Muro di casse si confrontava con un tema, quello dei free party, la cui portata politica era evidente ma sul cui valore culturale e riflessivo si poteva scommettere di trovare poca legittimazione, La stanza profonda si trova in una situazione per certi versi opposta: se i giochi di ruolo si prestano meglio a un riconoscimento sia dell’influenza che hanno avuto sulla cultura di massa sia, financo, della natura narrativa e complessa dell’operato del master, è sul loro statuto politico – o, meglio, sulla possibilità di considerarli una pratica liberante, se non implicitamente antagonista – che verrebbe da avanzare seri dubbi. Eppure la vicenda, avviandosi al finale, si coagula attorno a due gangli fondamentali del potere, media e polizia, prendendo atto di un’ineluttabile impossibilità di comunicazione, radicata in una differenza antropologica che pare insuperabile, simboleggiata nel romanzo dall’incapacità, da parte degli agenti del potere, di comprendere che nel gioco di ruolo non vince nessuno.

Ma sottrarre tempo alla vita reale per iniettarlo in un universo parallelo non è forse fuga dal reale, escapismo, elusione del dato materiale? Ovvio che sì (chi scrive si allontanò da quell’universo, a suo tempo, proprio per questa ragione; ci sono tornato dentro dopo anni, operando una sintesi simile, nell’approccio, a quella di Vanni, benché differente forse nel risultato ideologico), ma – qui sta il nodo centrale – questo tempo lo si sottrae al cosiddetto mondo reale per dedicarlo al mondo in cui non vince nessuno e alla costruzione di un’educazione collaborativa: il mondo altro non è altro solo perché sta fuori da questo mondo, è altro anche perché si basa su un impianto morale differente, che ha ricadute sul modo di concepire la vita stessa, in quel mondo altro e auspicabilmente nel cosiddetto mondo reale.

Il problema è che l’esistenza del cloud, dello spazio mentale condiviso – o quanto meno la possibilità di parteciparvi – si basa sulla salute della vita biologica, ed è chiaro che l’impianto morale cooperativo del gioco di ruolo è inapplicabile nel cosiddetto mondo reale, nel quale prevalgono le virtù competitive. Dunque, volendo portare il discorso alle conclusioni estreme, al giocatore di ruolo non restano che due possibilità: la vita – reiterare l’allestimento della stanza profonda se e fin quando la biologia lo permette, e poi abbandonarlo – o la morte, il suicidio. Dicotomia particolarmente scottante se vale la regola che il nerd è nerd in quanto privo di capitale di habitus sociale, e ancora più scottante in Italia, dove, nell’economia della sopravvivenza, le doti sociali paiono persino più importanti delle competenze tecniche. Eppure i personaggi principali della Stanza profonda riescono a trovare un loro posto nella società, che pure non viene dipinta meno degradata di quanto sia realmente: l’autore sta forse ritraendo la mano prima di affondare l’ultimo colpo? Può darsi, ma forse un’indicazione diversa c’è. Perché c’è un suicidio, nel romanzo, ed è lo stesso suicidio al quale abbiamo assistito negli Interessi in comune, entrambi i romanzi ritraggono lo stesso avvenimento. Nella Stanza profonda il suicida non è un giocatore accanito, è una di quelle persone che frequentano la stanza profonda saltuariamente e senza immergersi mai del tutto nel cloud – «uno che dal loro gruppo entrava e usciva ma che voi accogliete senza troppi problemi, alla fine quel che conta è giocare» – negli Interessi in comune assumeva droghe per socializzare. In entrambi i casi il suicida non è dunque dedito alla pratica centrale in sé, e potrebbe avere verso i giochi di ruolo lo stesso atteggiamento che ha verso le droghe: invertire mezzi e fini. E il fine sarebbe sociale. Vale a dire che chi si preoccupa di trovare un posto nel mondo non lo trova. Mentre, di converso, in entrambi i casi, sopravvive chi sfrutta la vita biologica come base per esplorare altri mondi: alla fine quel che conta è giocare. Pare un insegnamento morale: riesce chi non attribuisce il ruolo di fine ultimo alla mera riuscita. Forse alla base c’è addirittura una meccanica mistica: riesce chi non problematizza la riuscita, vince chi ha come unico fine partecipare al gioco in cui non vince nessuno.

Può darsi, ma forse un’indicazione diversa c’è. Perché c’è un suicidio, nel romanzo, ed è lo stesso suicidio al quale abbiamo assistito negli Interessi in comune, entrambi i romanzi ritraggono lo stesso avvenimento. Nella Stanza profonda il suicida non è un giocatore accanito, è una di quelle persone che frequentano la stanza profonda saltuariamente e senza immergersi mai del tutto nel cloud – «uno che dal loro gruppo entrava e usciva ma che voi accogliete senza troppi problemi, alla fine quel che conta è giocare» – negli Interessi in comune assumeva droghe per socializzare. In entrambi i casi il suicida non è dunque dedito alla pratica centrale in sé, e potrebbe avere verso i giochi di ruolo lo stesso atteggiamento che ha verso le droghe: invertire mezzi e fini. E il fine sarebbe sociale. Vale a dire che chi si preoccupa di trovare un posto nel mondo non lo trova. Mentre, di converso, in entrambi i casi, sopravvive chi sfrutta la vita biologica come base per esplorare altri mondi: alla fine quel che conta è giocare. Pare un insegnamento morale: riesce chi non attribuisce il ruolo di fine ultimo alla mera riuscita. Forse alla base c’è addirittura una meccanica mistica: riesce chi non problematizza la riuscita, vince chi ha come unico fine partecipare al gioco in cui non vince nessuno.

Per questo è coerente da parte degli eroi della Stanza profonda rigettare l’accusa di escapismo. E se la tranciante considerazione del Paride – «io questo ostinarsi a dare più peso alle cose reali rispetto a quelle immaginarie non lo capisco mica…» – spazza via la gerarchia ontologica dei mondi, il master si spinge addirittura oltre: «Chi fu, la conduttrice di ViviMattina, a parlare di escapismo? Era il suo opposto. Chiudersi e produrre senso proprio perché fuori ce n’era sempre meno. La realtà si misura forse dal numero di fruitori? Non ne basta forse uno, non basta un solo osservatore per far uscire le cose dallo stato di latenza? Nel momento in cui il virtuale si sovrappone al reale, in cui tutto diventa narrazione, chi può svalutare con sicurezza quanto avveniva là sotto?» scrive Santoni, racconta il master. Il mondo altro non è un’anti-realtà buona per la fuga, e non è nemmeno un mondo il cui statuto sia del tutto paritario a quello del cosiddetto mondo reale; è addirittura qualcosa di più – «escapismo? Era il suo opposto» – è il mondo dove è possibile produrre senso.

E tanto più lo è se vale il paradosso mistico dei caduti e dei sopravvissuti: tra i due mondi c’è una gerarchia di valore nella quale i sopravvissuti, in quanto tali, devono aver creduto, che devono aver vissuto: il mondo altro è il fine, è più importante del cosiddetto mondo reale. E se anche poi alla fin fine, e per tutti noi, giocatori compresi, il cosiddetto mondo reale può essere più importante in realtà, questo è un implicito che non va valutato, creduto, confessato, nemmeno a se stessi, pena la distruzione della meccanica mistica che assicura la riuscita solo a patto di considerare la biologia un mezzo.

Nessun escapismo, dunque, e insieme nessuna strategia politica che trovi campo d’azione nel mondo reale, che miri a mutarne l’ordine, che esca dall’immediatismo temporaneo del cloud generato nella stanza profonda. Pure, come al suicidio, a uno sbocco politico nel romanzo si accenna, in un passaggio che come molti altri pare buttato lì di sfuggita, a titolo informativo, per amor di completezza del quadro storico, ma che a seguire quella traccia condurrebbe proprio alla combinazione di escapismo e partecipazione politica, e non a caso è un accenno che pone il suo riferimento a debita distanza dalla combriccola della stanza profonda, più periferico anche rispetto al suicidio: «il Gheppio che anni dopo avrebbe vinto le “parlamentarie”, ovvero le primarie via sondaggio online di un partito nato su Internet, finendo addirittura alla Camera, probabilmente il primo dungeon master a fregiarsi del titolo di onorevole».

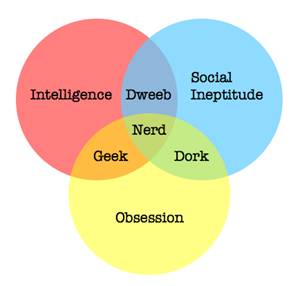

Si tocca qui un nodo cruciale. All’attento frequentatore di un certo universo subculturale, infatti, non sarà sfuggito come le radici di molto post-ideologismo protagonista della politica contemporanea affondino nel nerdom – ma non nel nerdismo in sé – nello specifico in un diffuso atteggiamento che combina escapismo e tecnicismo – che sia il tecnicismo informatico, o quello inerente alla costruzione di buone storie, o quello degli schedari, delle ossessioni per le caratteristiche fisiche e tecniche di entità fantastiche, delle regole degli stessi giochi di ruolo. L’atteggiamento escapista si manifesta in quell’atteggiamento che rifiuta l’indagine sull’ideologia degli oggetti narrativi di riferimento, i quali “sono solo storie”, “servono a evadere”. Chiunque abbia bazzicato certi ambienti conosce questo tipo antropologico che a una realtà avvertita come schiacciante e aggressiva oppone un pragmatismo ai limiti del cinismo – anche, forse, per una sorta di introiezione risentita delle critiche che agli stessi nerd vengono mosse dal sociale che li circonda, un sociale che si insinua e spinge un determinato tipo a redarguire gli altri, ad apparire più scafato, insomma qualcosa che funziona in modo non dissimile da un meccanismo autoritario di risentimento tra vittime, e che, convertito in questione di sopravvivenza, mette in moto l’unica risorsa che il nerd ha per interfacciarsi con la realtà pragmatica: il tecnicismo, inteso non solo come competenza ma anche come capacità di districarsi nell’esistente, un esistente che viene preso come dato di fatto e non viene messo in discussione. Questa tendenza a saltare proprio l’aspetto centrale, strettamente narrativo, allegorico, la visione del mondo veicolata dagli oggetti culturali di riferimento, ha invalidato la capacità di analisi delle narrazioni, e quando si è riversato sulla scena politica lo ha fatto per l’appunto come post-ideologismo – tarda malattia dell’escapismo – e tecnicismo – riferimento a un insieme di norme più che a una morale.

Al contrario, la voce del dungeon master della Stanza profonda si insedia proprio nel luogo della matrice delle storie, nel regno dell’astrazione, all’incrocio dei mondi – «Nel momento in cui il virtuale si sovrappone al reale, in cui tutto diventa narrazione, chi può svalutare con sicurezza quanto avveniva là sotto?». Nella Stanza profonda è ancora presente la rivendicazione dell’immediatismo politico (facciamolo qui e ora e temporaneamente) già forte in Muro di casse, ma qui si risolve in un ineludibile, malinconico nichilismo, generato dalla consapevolezza della molteplicità dei mondi e dell’impossibilità di metterli in comunicazione, consapevolezza a cui proprio il master è esposto più di chiunque altro. Perché il giocatore comune è giocatore in questo mondo e personaggio nell’altro, ed è sempre o l’uno o l’altro, mentre il master regna, solitario, là dove i flussi dei mondi si incrociano.

March 16, 2017

Robottoni a BookPride

Domenica 26, alle 14.00, sarò a Milano, a BookPride, per parlare di robottoni assieme a Tito Faraci e Vanni Santoni.

March 1, 2017

I robottoni a “Io, Robotto”

Io, Robotto. Automi da compagnia

Il 10 marzo alle 19.00 sarò a Rovereto, a Palazzo Alberti Poja, per parlare di robottoni.