Álvaro Bisama's Blog, page 31

November 29, 2017

La oportunidad de la izquierda

La derecha y algunos intelectuales destacados de la plaza transformaron la elección del 19 de noviembre en un plebiscito sobre el gobierno de la Presidenta Bachelet y sus reformas y, más ampliamente, sobre lo que sería una “modernización capitalista exitosa”. En Chile no había malestar con el modelo -este era un invento de unos trasnochados sociólogos sesenteros-, y el verdadero deseo ciudadano era seguir profundizando en soluciones privadas y de mercado. El ciclo de protestas abierto en 2011 nunca había sido otra cosa que un malestar de consumidores cuya verdadera motivación era ser integrados. La expansión del mercado era el verdadero camino hacia la libertad y el dinero lo podía comprar casi todo (solo era cosa de tenerlo). En fin, se construyó un relato -con poquísima base empírica seria- que consagraba con esta elección el triunfo definitivo del modelo.

El despertar de la derecha y de sus intelectuales orgánicos ha sido brusco: las elecciones mostraron que un 20,2 % (Sánchez) de chilenos quería profundizar y acelerar las reformas y que otro 22,6 % (Guillier) quería, a lo menos, proseguirlas. A ello se debía sumar una DC que giraba hacia la centroizquierda. El Chile pro reformas sobrepasaba el 50%.

El resultado de la primera vuelta ha dejado abierto el balotaje y éste ya no depende de la derecha sino de la capacidad de unirse de la centroizquierda y la izquierda. Pero el panorama no es sencillo. Hay quienes entienden la segunda vuelta como el comienzo de un proceso de reconstrucción de una opción de izquierda y progresista en Chile, para lo cual los acuerdos programáticos y la mayor unidad posible son el eje estratégico en esta coyuntura electoral (Atria/Ruiz). Otra opción -más bien “tacticista”, pues pareciera privilegiar por sobre todo el resultado del FA en cuatro años más- intenta no cargar con la responsabilidad de una derrota de Guillier, pero tampoco dar un apoyo explícito. Posición que, de no encontrar una modulación y un fraseo adecuado en los próximos días, puede terminar siendo confusa y, finalmente, leída como un no apoyo. Y están aquellos en el FA para quienes el tema del acuerdo entre las izquierdas carece de todo interés, por lo que ya anunciaron su abstención o la libertad de acción (humanistas, liberales, ecologistas-verdes y otros). Estos últimos representan más de un 30% de los votos obtenidos por el FA en las parlamentarias, con lo que el escenario de 2009 comienza a configurarse.

La izquierda -la emergente y la histórica- ganó la elección del pasado domingo, pero aún no se ha percatado. Solo peor que perder una elección es ganarla y no asumirlo. Si el actual escenario político-electoral no se aborda con sentido unitario y estratégico, la señal y el mandato progresista de la ciudadanía puede terminar diluyéndose. Que esta no sea una oportunidad perdida de la izquierda está solo en sus manos.

La entrada La oportunidad de la izquierda aparece primero en La Tercera.

Posiciones sobre el pacto de Bogotá

Se ha reactivado si debiéramos permanecer o denunciar el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, o Pacto de Bogotá de 1948. Una editorial de El Mercurio y cartas al Director, de reciente publicación, instan a abandonarlo. El Pacto acuerda varios procedimientos, y entre ellos, otorga competencia a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, para conocer las disputas entre sus Estados Partes, hoy sólo 14 Latinoamericanos. Caben diversas posturas y todas atendibles, según se analicen méritos jurídicos o visiones más politizadas.

Se estima que la Corte no nos ha sido enteramente favorable en sus sentencias. En la demanda del Perú (2008), para fijar el límite marítimo invocando el Pacto, por 5 años confiamos en obtener la confirmación del que teníamos. El fallo de enero de 2014, en lo esencial, ratificó que corría por el Paralelo desde el Hito 1, como Chile defendía; pero sólo por 80 millas y no las 200 de Zona Económica Exclusiva, a nuestras expensas, más una importante porción de Alta Mar que Perú obtuvo. Positiva sólo en parte. En la demanda de Bolivia (2013), en virtud del Pacto, sobre si tenemos o no obligación de negociar, de buena fe, un acceso soberano al Pacífico; el Pleito prosigue, pues la Corte en sentencia de septiembre de 2016, desestimó la incompetencia previa que alegamos; no obstante, redujo las aspiraciones bolivianas, no anticipó resultados de dicha eventual negociación, ni alteró en modo alguno el Tratado de Límites de 1904. Tal decisión fue procesal y no sobre el fondo que sigue pendiente. Este año, Chile utilizó el Pacto, y demandó a Bolivia ante la Corte (julio), para que declare como curso de agua internacional el río Silala, y el juicio proseguirá años. Podríamos obtener sentencias favorables en los dos casos en curso, y no sólo adversas. Dependerá de nuestra eficacia.

Por el Pacto, Chile ha sido dos veces demandado y una demandante. Si lo denunciamos, la sentencia con Perú sigue inalterable, y los casos con Bolivia, continuarán. En nada los modifica y sólo tendrá efecto a los 12 meses de nuestra notificación, únicamente para eventuales juicios con los todavía Estados Partes (14). Entre los vecinos, sólo Perú y Bolivia, pues Argentina no lo es. No rige para países fuera de la región. Lo perjudicial o beneficioso del Pacto, ya ocurrió. Por lo tanto, conviene evaluar otras consecuencias. Veamos algunas.

La Corte es el Órgano Jurídico Principal de la ONU, que somos miembros, por Carta, su Estatuto y Reglamento. No hay cláusulas de abandono en ninguno de dichos instrumentos. Se puede no comparecer ante el Tribunal, es una decisión soberana. Pero en tal caso, la parte que lo hace puede pedir que sentencie a su favor (Art. 53 del Estatuto). Tendríamos un fallo adverso sin defendernos. Sin el Pacto, habría que dar competencia por cláusula compromisoria opcional, caso a caso. En la sentencia de incompetencia con Bolivia, la Corte no consideró la del Pacto, y priorizó la otorgada por el Estatuto para “cualquier cuestión de derecho internacional” (Art. 36, b). Por igual razón, tampoco aplicó la exclusión de los acuerdos vigentes anteriores a la fecha del Pacto, como el Tratado de 1904 (Art. VI). Eso sí, no lo altera por estar vigente, y sólo se pronunciará sobre lo que el Tratado no contempla, es decir, “un acceso soberano al Pacífico”, sin modificar territorios ni “el libre tránsito comercial” acordados. El Pacto fue descartado por la Corte y únicamente le otorgó jurisdicción.

No es el único, pues hay más tratados que la contemplan para controversias jurídicas, por ejemplo, en el sistema antártico, o si el país es demandado injustamente, o por violación de algún tratado. Es el único método de solución que, de no acatarse, podría ser impuesto forzadamente por el Consejo de Seguridad, transformándose en decisión más política que jurídica.

Se argumenta que la Corte se politizó, y en efecto la elección de sus Jueces es un tema político, como hemos visto en la reciente elección de 5 de ellos, y siempre ha sido así. No significa que necesariamente un fallo adverso sea político, también los ganados. Deben ser jurídicos, aunque en la sentencia con Perú (2014), sostuvo: “El método usualmente usado por la Corte busca lograr una solución equitativa” (Párrafo 184). Se ha evidenciado en los últimos fallos, más como una nueva tendencia del derecho internacional, que como soluciones políticas o en equidad. Esto obliga a revisar el derecho que Chile normalmente invoca, más apegado a un pasado clásico. De ahí, tal vez, los resultados decepcionantes, y no en razón del Pacto. La Corte también evoluciona conjuntamente con el derecho actual. Chile ha enfatizado por más de 130 años, apegado a su legalidad, que respeta el derecho internacional, la intangibilidad de los tratados, y la solución pacífica de las controversias, con toda razón. Denunciar el Pacto, precisamente un tratado sobre soluciones pacíficas, pondría en entredicho lo sostenido y debilitaría tanto acuerdo vigente en otros campos. La competencia o incompetencia que otorga el Pacto, deja de ser determinante para el derecho vigente. En nada incide.

No haber obtenido completamente lo deseado, no aconseja por sí solo descartar el Tribunal, aunque fuere para futuras controversias. Sería una señal de molestia legítima, aunque la Corte la ponderaría. Teniendo dos causas pendientes, podría incidir en sus sentencias.

Seguir o no en el Pacto no es un dogma, sino una decisión trascendente que merece meditarse, en todas sus variantes, para mejor resolver.

La entrada Posiciones sobre el pacto de Bogotá aparece primero en La Tercera.

¿Se abren las grandes Alamedas para los Pueblos Indígenas de Chile?

Es un hecho relevante que en la reciente elección parlamentaria por primera vez en 205 años de la República dos Senadores de origen indígena, Yasna Provoste Campillay (Diaguita) y Francisco Huenchumilla (Mapuche) y socialcristianos, arriban a dicha corporación. Y en el Parlamento, dos mujeres de origen Mapuche, Emilia Nuyado Ancapichún (PS) y Aracely Leuquen (RN) son las primeras personas indígenas electas como Diputadas, y un tercer parlamentario, René Alinco (ind.ppd), reelecto, de origen mapuche-huilliche. Por primera vez en nuestra historia y gracias a la reforma del sistema electoral impulsada por la presidenta Bachelet, en favor de un sistema proporcional, cinco parlamentarios de origen indígena tendrán hoy una voz activa y votos en el Congreso.

Ex profeso he repetido el concepto “de origen indígena”. Nítidamente, Emilia Nuyado, por trayectoria de vida y un compromiso de años con la causa social mapuche es quien representa una connotación clara. El Senador Francisco Huenchumilla ha caminado por diversos roles públicos y en el último tiempo ha asumido una toma de conciencia mayor en este tema. La Senadora Provoste ha desarrollado una impecable carrera política y ha dado gestos en lo político hacia los PPII y está por conocerse la disposición de la Diputada Leuquen (RN). ¿Por qué esta observación?

En el Congreso Nacional unicameral de Guatemala, con 158 legisladores sólo 22 provienen de alguna de las cuatro etnias que conforman el país. Sin embargo, no existe una “Bancada Indígena”. Cada parlamentario “de origen indígena” se identifica, principalmente con sus partidos y, de vez en cuando alguno de ellos tiene una disposición a abordar el tema étnico. Esto, en un país en donde los indígenas son el 54% de la población. De lo que se puede establecer que, en Chile, aunque la representación efectivamente indígena no existe como tal, sí podemos esperar que en el debate sobre una Nueva Constitución se establezca el principio de “Escaños Reservados” para garantizar esa representación. Las mujeres en Chile aumentaron en esta elección su participación en el Congreso gracias a que se aseguró por Ley que un porcentaje de ellas, sí o sí, debe estar presente en el Congreso Nacional y esto puso una proa al machismo político y obligó a los partidos a abrir sus cupos de candidatos.

En la cuestión indígena deberá ocurrir algo semejante, pues no es lo mismo Parlamentarios “de origen indígena” que “legisladores indígenas”, empoderados como tal y elegidos mediante un registro nacional electoral propio. Este tema ya se abordó en el 2008 en la Comisión Egaña cuando Chile ratificó el Convenio 169 y entonces, los actuales parlamentarios de origen étnico serán una gran ayuda para abrir estos caminos.

Y destaco un hecho político reciente: la presidenta Bachelet ha firmado el decreto mediante el cual se entrega al Pueblo Rapa Nui la concesión administrativa por 50 años del Parque nacional. Esto es una respuesta importante ante derechos que los PPII han señalado para administrar directamente territorios naturales. En Guatemala, hace ya varios años, los Pueblos Indígenas Maya administran la más importante reserva de la biósfera maya en la zona norte del país y son un ejemplo mundial de gestión.

¿Se abren así las grandes alamedas para los PPII de Chile? En cierto modo sí, pero aun queda muchísimo camino por recorrer hasta la constitución de un Estado Plurinacional.

La entrada ¿Se abren las grandes Alamedas para los Pueblos Indígenas de Chile? aparece primero en La Tercera.

Guillier salva al PDC

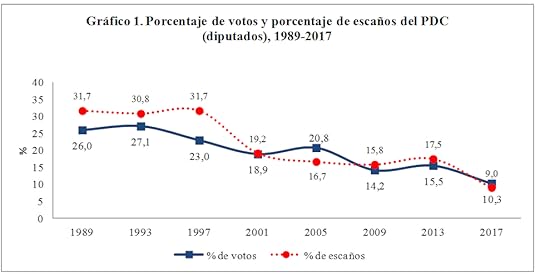

Lo único que puede salvar al PDC es un impensado triunfo de Guillier. Su bancada se redujo de 21 a 14 diputados. Si en la actual legislatura los diputados DC representan un 17.5%, desde marzo de 2018 sólo abarcarán un 9%. Si Guillier logra ganar, el PDC- al menos- mantendrá vigencia en el ejecutivo pero sin posibilidad ni espaldas mínimas para incidir en el programa. Deberá aceptar- aunque sea a regañadientes- lo que ofrezcan los partidos que mandan dentro del bloque. Y si gana Piñera, el PDC desaparecerá del mapa. Lo hará simplemente porque su actual dirigencia no está dispuesta a repensar al partido desde otra lógica que no sea la centro-izquierda. Mucho se habla del “centro” en el partido, pero poco y nada se ha hecho para obtener la ansiada identidad. Además, en un gobierno de Piñera la oposición más ágil y genuina será el Frente Amplio. Esta nueva elite condenará cualquier movimiento del PDC que pueda implicar llegar a acuerdos con el gobierno.

¿Cómo llegó a esto un partido que en su momento tuvo una bancada de 38 diputados? Ciertamente hubo un desgaste de la dirigencia. Pero también se produjo un vacío de poder enorme. Las nuevas generaciones no presentan la altura intelectual ni la habilidad política para sacar al PDC de su actual situación. Hay varios grupos que pretenden representar la sucesión. Entre ellos la G-35 y un particular sector que se autodenomina “Cardumen”. Según entiendo, uno de los líderes de ese grupo es el actual alcalde de Renca. Sí. El mismo que apareció en la franja televisiva apoyando a la candidata a diputada por el PC. Este tipo de acciones sólo ilustran la falta de criterio político. Desconozco cuál fue la incidencia de este grupo en la campaña de Carolina Goic, pero hay varias señales que me indican que su influencia fue evidente. Para empezar, el resultado de la elección.

Las generaciones pasadas también son responsables. Fueron ellos quienes poco a poco fueron cediendo espacio a la izquierda que ahora no toleran. Omitieron al PDC en varios distritos para dar cupos a socialistas, radicales, pepedés y, posteriormente, a los comunistas. El PDC desaprovechó la oportunidad histórica de ser el partido hegemónico. Esa hegemonía duró 10 años. Dicho en otras palabras, esa generación pasada se farreó la popularidad del partido, sus liderazgos, su historia y sus gobiernos. Luego de haber asegurado sus vidas y las de sus descendientes, simplemente se olvidaron de sus orígenes. Hubo soberbia y arribismo. El gráfico 1 muestra los costos de las malas decisiones comparando el porcentaje de votos y el porcentaje de escaños en la Cámara. La debacle es evidente. Negarlo es irresponsable.

Como resultado del desastre, Matías Walker- que quedó prácticamente solo defendiendo a la candidata presidencial- tuvo que dar un paso al costado. La decadencia de los Walker pasa por cualquiera de ellos, menos por Matías. El bochorno electoral de Ignacio Walker- que hoy avergüenza al partido en Valparaíso- es clara señal de aquello. El mismo Ignacio desechó los estudios serios que anticipaban la debacle electoral en caso de que el PDC compitiera en lista propia. En lugar de discutir con cifras, se dedicó a descalificar, mostrando una escasa altura de miras para sacar al partido de una borrachera empapada por la absurda tesis del camino propio. Por la boca muere el pez- 4.64%- aunque en este caso iba a morir con cualquier configuración de listas o pactos.

¿Qué queda ahora? La directiva actual tiene dos escenarios. Revivir con el triunfo de Guillier, o administrar el conflicto interno hasta que alguna de las partes ceda. Si Guillier gana, esa directiva podría alcanzar un poder caído del cielo. En la práctica, esa directiva sería la encargada de definir los potenciales nombres para ministerios, subsecretarías, jefaturas de servicio, entre otras. Sería una especie de respirador artificial útil para hacer el último intento por frenar el derrame electoral. En ese intertanto se viene la actividad más importante para el partido: la reconstrucción. Los legisladores, alcaldes y CORES del PDC se dedican a cualquier cosa, menos a construir partido. Si hay algo que rescato de la UDI es precisamente eso. A pesar de haber estado en la oposición durante 20 años, se las ingenió para transformarse en la primera fuerza electoral del país. Es cierto que la UDI contó con recursos que el PDC jamás tendrá, pero si sus dirigentes siguen en la modorra política y en una ordinaria pasada de cuentas, no hay posibilidad alguna de sobrevivir.

Fuente: Elaboración propia con datos de www.servel.cl

La entrada Guillier salva al PDC aparece primero en La Tercera.

Tres cambios para una segunda transición exitosa

Con motivo de la publicación reciente por la editorial Uqbar del libro “La Segunda Transición” hemos recibido valiosos comentarios, el más reciente publicado por La Tercera, de Eduardo Aninat. Una de las preguntas que surgen de esos comentarios es ¿cómo lograr una segunda transición exitosa, cuando el país no enfrenta una crisis de la envergadura de los años ochenta que empujó hacia la búsqueda de acuerdos? El desafío se hace aún más complejo debido al bajo crecimiento de la economía y a que la productividad ha estado estancada por un buen número de años. Chile no es el único país que ha tenido que enfrentar este dilema. Algunos países que hace dos o tres décadas estaban en esa condición de países de ingreso medio hoy constituyen economías avanzadas y democracias maduras. ¿Qué camino recorrieron para evitar caer en la trampa? Pensamos en países como Finlandia, Australia, Nueva Zelandia.

Esos países, los más exitosos, hicieron un giro en sus estrategias en torno a tres componentes. El primero, que para recuperar alto crecimiento había que descansar prioritariamente en la calidad de sus recursos humanos. El segundo darle una alta prioridad a la reforma del Estado. El tercer factor fue la construcción de acuerdos.

Del libro surgen tres ideas catalizadoras de un cambio en Chile hacia una segunda transición exitosa. La primera es la de poner primerísima prioridad a la calidad de la educación. Este es un proceso que tiene que comenzar desde los primeros mil días de vida de un niño. Hay que modificar radicalmente el cómo se enseña en la educación básica y media, cambiando desde un aprendizaje basado en repetir y memorizar contenidos crecientemente obsoletos, por una de interacción continua de ideas y aportes entre profesor y alumno. Esto requiere de un cambio urgente en la formación que reciben los profesores en las Escuelas de Educación y también en cómo se forman los que proveerán de una educación técnica y profesional que tendrá como objetivo el desarrollo de habilidades flexibles adecuadas a las aceleraciones tecnológicas propias de la era digital. El debate, hasta ahora, ha estado centrado en la gratuidad de la educación superior, en lugar de procurar que la educación en todos los niveles capacite para las necesidades del futuro en una sociedad que cambió vertiginosamente.

El segundo catalizador debería ser una reforma profunda del modo de funcionamiento del Estado. Hoy se requiere un Estado que se descentralice de verdad, que ejerza un rol articulador de la capacidad emprendedora y de ideas para hacer mejor las cosas. Ese Estado tiene que tener la capacidad de atraer al Estado a los mejores talentos jóvenes insertos en las tecnologías digitales, mediante incentivos adecuados. Esto supone cambiar el enfoque de “la carrera funcionaria”, centralista, burocrática, fragmentada sectorialmente, hacia un Estado en terreno que no teme al cambio permanente que requiere la revolución tecnológica. Hay que moverse ya hacia un Estado Inteligente.

El tercer catalizador es el de convocar a los principales actores públicos y privados para que se atrevan a dialogar de verdad. Como consecuencia de los tres cambios de enfoque, se hará gradualmente posible el acelerar y mejorar la calidad del desarrollo en las próximas décadas.

La entrada Tres cambios para una segunda transición exitosa aparece primero en La Tercera.

November 28, 2017

Presidenta Bachelet cruzó a abrazar al FA, ¿Guillier la seguirá?

La Presidenta y el gobierno se precipitaron a celebrar la votación del Frente Amplio sumándola, apresuradamente, al caudal electoral de Guillier. Se la vio cómoda con la derrota de la Nueva Mayoría, con el pálido 22% de su candidato. Alejada definitivamente de las exitosas aguas de la Concertación y astralmente ajena a cualquier responsabilidad en el magro resultado de su coalición. Ella parece haber cruzado al Frente Amplio (FA).

Toda la innegable simpatía, cercanía y fama televisiva del senador no fueron suficientes. Su votación más la de Goic, llega al 29%, la menor votación de la historia de la Concertación-Nueva Mayoría. No da para interpretar la elección como un apoyo a la Presidenta y sus reformas, ni siquiera sumando toda la votación menos la de Piñera y Kast.

El Frente Amplio y las candidaturas menores no apoyan las reformas de la Nueva Mayoría por insuficientes. Otros votaron como manifestación de sus quejas y problemas, porque quedaron encantados con la empatía de Beatriz Sánchez o con sus ofertas de soluciones mágicas, o simplemente rechazaron a la derecha y sus candidatos o sintieron cierta frialdad y lejanía en sus propuestas ¿Quién puede estar en la mente de los votantes?

Veamos como ejemplo el tema pensiones. Las jubilaciones son malas. Urge mejorarlas. El FA exige a Guillier eliminar las AFP. ¿Mejora eso las pensiones? No, porque eso no aumenta los fondos disponibles para pensiones.

La mejora en las pensiones propuesta por Beatriz Sánchez no se fundamenta en eliminar las AFP, se basa en subir las cotizaciones del ¡10% al 18%! Con esa alza cualquier sistema mejora las pensiones. De hecho, con el sistema de AFPs ¡las pensiones subirían 80%!

¿Por qué no lo hacemos entonces? Porque esa alza en cotizaciones tendría muy negativas consecuencias sobre los salarios, empleos, exportaciones y desarrollo económico. Este es un ejemplo claro del voluntarismo del Frente Amplio, eso de creer que todo se puede sin medir costos. Es difícil no pensar que muchos votaron por el FA más por la promesa de una quimérica mejora de pensiones, que por una sesuda elección del sistema previsional que quieren.

La Presidenta, convertida de hecho en jefa de campaña de su candidato, apoyada por la afilada vocera de gobierno, junto al propio candidato Guillier y su discurso ambivalente, dan ahora a entender que la Nueva Mayoría tiene “grandes coincidencias” con el Frente Amplio, son “casi” lo mismo, pero con más o menos gradualidad ¿Es así?

Beatriz Sánchez celebra a Cristina Kirchner, ¿está de acuerdo la NM con ese desprecio por la realidad y admiración por el fracaso? ¿Está de acuerdo en dar absoluta prioridad en el gasto social a los estudiantes de educación superior? Porque eso de condonar el CAE no es solo un problema de recursos, como dijo el senador Guillier. Es un problema de prioridades ¿es justo que el Estado prefiera esa condonación a gastar en los pobres, los niños Sename, los escolares, etc?

El senador Guillier, con la NM en decadencia, se da vuelta y vuelta. Que condonación del CAE sí, que no, que AFP sí y no. Si sigue las ideas de la NM, puede perder y si se rinde al FA, también pierde porque la NM será comida por el Frente. ¿Será la mejor carta presidencial para Chile?

La entrada Presidenta Bachelet cruzó a abrazar al FA, ¿Guillier la seguirá? aparece primero en La Tercera.

Piñera: el precio del pan con palta

Podría decirse que las cuentas que hoy día saca el comando de Piñera suma sus votos de la primera vuelta más una buena parte de los obtenidos por José Antonio Kast, con lo que supera el 40%, con un techo del 44% aproximadamente. Sin embargo, la captura de la votación que falta se advierte difícil.

Por lo pronto, es tradicional que la abstención aumente en la segunda vuelta, con lo cual no necesariamente se replican los cálculos producidos con anterioridad.

En segundo lugar, entre Piñera y Guillier no existe una lucha profunda por grandes ideas que despierten un debate entre sus respectivos partidarios, ni menos que augure un renovado interés por acudir a las urnas el 17 de diciembre próximo. Más bien reina cierta confusión. En los hechos, la estrategia de Piñera ha consistido en ir a escudriñar en los programas de Ricardo Lagos y de Carolina Goic. Así visto, Piñera se coloca peligrosamente cercano a la indiferencia de votar por él o por Guillier, sin fijar identidad ni mensaje propio dirigido a la juventud, al trabajador, al empresario. A nadie. Agréguese que Guillier, por su parte y con cierta astucia, no se ha tentado con el estatismo propuesto por el Frente Amplio, que ha prometido ser oposición a ambos, lo que le habría llevado votos a Piñera y nos tendría a todos opinando si existe o no un germen de nueva Unidad Popular.

En tercer lugar, Piñera debió enfrentar una negociación sabidamente compleja con Manuel José Ossandón. En sus territorios, ganó su hermana y arrasó Beatriz Sánchez. Para obtener el apoyo del senador, fueron necesarias dos claudicaciones expresas y serias: la gratuidad en la educación y la afectación al fondo de la Ley de Pesca. Ambos son principios para Ossandón y ha comentado el carácter de exigencia en tales temas para comprometer su respaldo al candidato. Es cierto que el senador Ossandón es fuerte en una determinada zona y que los adherentes que lo apoyan creen en él por su carisma y dedicación personal por muchos años. De hecho, el sábado pasado, Ossandón llevó a Piñera a Puente Alto y comieron pan con palta en la casa de una señora. Una hora en las calles. Ni un discurso en favor de Piñera. En lugar de exigir mejoras para su territorio y las necesidades de sus habitantes, impuso ideas incorporadas a un eventual programa de gobierno por las cuales fue derrotado en las primarias. A nuestro modo de ver, ello es un abuso de su parte y aceptarlas es una debilidad del candidato. Hasta donde había dicho Piñera, la gratuidad parcial constituía para él un principio y lo defendió insistentemente en la primera vuelta. Respecto a la Ley de Pesca, estaba dispuesto a discutir modificaciones sin alterar los derechos adquiridos garantizados por la Constitución. En la nueva estrategia de captura de adherentes, estos cambios de postura resultan sorprendentes y confunden.

Más aún, provocan tal desconcierto que puede terminar por generar abstención en personas que han sido sus partidarios. Por la sencilla razón que no saben con certeza lo que su candidato piensa. En otras palabras, Piñera ha pagado muy caro por el pan con palta.

La entrada Piñera: el precio del pan con palta aparece primero en La Tercera.

Quién entiende la política chilena

No, no me voy a referir al sorpresivo resultado de las elecciones, lo que quiero hacer es evidenciar algunas de las paradojas de la política actual que, al menos para mí, resultan desconcertantes. Me cuesta entender a nuestra propia Presidenta. Su primer gobierno terminó con un altísimo nivel de aprobación, del orden del 80% de la ciudadanía se manifestaba satisfecha con lo logrado, apoyo que le permitió luego una cómoda reelección. Pues bien, pareciera ser que ella, a diferencia del sentir general, quedó frustrada con su gobierno, quizás con la sensación que hizo más lo que otros le sugerían que lo que ella realmente quería, con lo que terminó avalando una ácida crítica a los gobiernos de la Concertación, entre los cuales se encuentra el de ella. Y ahora, al término de este mandato en que apenas llega al 25% de aprobación, sorprendentemente se la ve muy satisfecha con sus logros, al punto de demandarle a quien la reemplace que continúe en la misma senda.

Otro ejemplo: ¿No parece el mundo al revés que en este país la izquierda se corte las venas pidiendo que los ricos no paguen por los servicios que reciben y que la derecha haga otro tanto para que les dejen a esos mismos ricos seguir solventándolos? La gratuidad universal no es otra cosa que eso: una demanda intransable de los sectores más progresistas para que todos, incluidos los ricos, reciban una educación gratis y una férrea oposición de los más conservadores a que se les exonere a los pudientes de tal pago.

Un tercer botón está relacionado con el sistema electoral. Durante años escuchamos que había que cambiar el sistema electoral por ser injusto, dado que permitía que un candidato con el 30% de los votos pudiera no resultar electo y sí serlo otro con bastante menor votación. Hasta que se logró cambiarlo por otro que, según hemos visto en esta última elección, permite que candidatos ganen con algo más del 1% de los votos, desplazando a otros que reciben 10 veces más votos. Se podrá retrucar que en todo sistema proporcional con cifra repartidora se producen distorsiones; pero en el nuestro, gracias a la existencia de los subpactos, se generan situaciones en extremo absurdas, como que dentro de un mismo pacto resulte electo alguien con 4.452 votos y pierda otro con 25.299.

Por otro lado, ya es común cargarle las culpas al voto voluntario por la muy baja participación, sin tomar en cuenta que ésta desde antes, venía sistemáticamente bajando. Hay que considerar que entonces nos regíamos por el absurdo sistema en que la inscripción era voluntaria, pero el voto obligatorio. Al final del binominal eran muy pocos los nuevos votantes que se inscribían (en el 2009 solo el 20% de los menores de 24 años estaban inscritos), a lo que hay que agregar que disminuían los inscritos que votaban, por lo que todo indica que el problema de la baja participación tiene causas más profundas, que lo que tenemos ahora es mejor que lo anterior y que la simple obligatoriedad del voto no soluciona el problema.

La entrada Quién entiende la política chilena aparece primero en La Tercera.

Data Science, una fuente de productividad y generación de valor

En el escenario en que nos encontramos, con bajos niveles de crecimiento y productividad, es necesario identificar palancas que nos ayuden a mejorar nuestra eficiencia comercial y operacional. Es aquí donde surge la importancia de la ciencia de los datos y la democratización de su uso para tomar decisiones con una mayor probabilidad de éxito. Para ello es necesario reconocer tres elementos fundamentales. El primero es la existencia de datos que no son usados para la gestión y que reflejan el desempeño de los negocios. El segundo, la necesidad de utilizar los datos y transformarlos en información para tomar mejores decisiones tácticas (aquí es cuando se empieza a generar conocimiento concreto). Y el tercer elemento -y el más complejo- es incorporar este conocimiento en los procesos de decisión, con la finalidad de tangibilizar el valor y obtener los beneficios esperados. Esto, mediante la construcción o integración de soluciones analíticas que permitan abordar con inmediatez las decisiones tácticas.

Para Data Science se utilizan técnicas de modelación analítica de datos conocidas como Business Analytics, las cuales tienen un uso muy intenso en la industria del retail (muchos clientes, productos y canales) que ayudan a entender lógicas de comportamiento del consumidor y, con ello, tomar decisiones asociadas a definiciones de mix de productos, precios y promociones, entre otras, con mayor certidumbre y velocidad (dado lo competitivo y concentrado del mercado). Este proceso de toma de decisiones ágil y apoyada en hechos concretos (Data Science) genera lealtad a través de una experiencia de compra customizada y mayores niveles de eficiencia, lo que se traduce en rendimientos superiores al promedio.

Es importante tener presente que nuestro país tiene su matriz productiva apalancada en la explotación de recursos naturales, con bajos niveles de agregación de valor. Este foco desarrollado exitosamente en décadas anteriores ya no es tal, pues nos encontramos en un proceso continuo de pérdida de competitividad que ha frenado nuestro crecimiento. Los mercados y las industrias se han ido sofisticando a una velocidad distinta a la nuestra y son las llamadas olas de innovación, con fuertes componentes tecnológicos, las que nos están reventando en la cara sin darnos cuenta. Es aquí, para ir desarrollando nuevas formas de generación de valor y productividad, que las soluciones analíticas basadas en Data Science tienen algo concreto que aportar.

Llegó el momento de correr nuestras propias olas. Tenemos la tecnología, competencias profesionales, un creciente nicho de innovación apoyado fuertemente por el Estado a través de Corfo y un ecosistema que acelera los procesos de innovación tecnológica para los sectores claves de nuestra economía.

¿Qué nos falta entonces? Creer que podemos ser competitivos no solo en la extracción de recursos naturales, sino también en el desarrollo y/o implementación de tecnología para rediseñar procesos productivos, automatizar decisiones tácticas y así tener mayor certidumbre y velocidad al momento de planificar el futuro.

En este contexto, el desafío de democratizar la analítica para todos los sectores de nuestra economía es crucial. Las oportunidades están y los beneficios son insospechados de cara a conseguir mejorar nuestro desempeño operacional y comercial. La ingeniería chilena es de alto nivel, sin embargo, tenemos que ser capaces de vincularla mucho más con las empresas para ir aterrizando la teoría a la práctica. Solo así podremos seguir construyendo soluciones analíticas para resolver problemas complejos que mejoren nuestro nivel de competitividad y también estaremos en condiciones de exportarlas a Latinoamérica.

La entrada Data Science, una fuente de productividad y generación de valor aparece primero en La Tercera.

La tragedia del ARA “San Juan”

A pesar de que aún no se ha suspendido oficialmente la búsqueda del submarino ARA “San Juan” —desaparecido el pasado miércoles 15, mientras navegada entre Ushuaia y Mar del Plata— ni se ha encontrado alguna pieza perteneciente a él, la Armada argentina sí confirmó que hubo una explosión en el área en que había desaparecido la nave.

Esto, a partir de la información entregada por la Organización del Tratado de Prohibición Total de Pruebas Nucleares, que monitorea permanentemente grabaciones submarinas, y que detectó una “anomalía acústica” consistente con un estallido bajo el mar, solo tres horas después del último contacto del “San Juan”. Precisamente, el momento en que reportaron problemas eléctricos a bordo.

Considerando que solo habría tenido oxígeno para siete días y que su casco puede resistir la presión hasta los 700 metros de profundidad, todo parece indicar que la Armada trasandina enfrenta su peor tragedia en tiempos de paz.

Diferentes autoridades políticas sostienen que este episodio demuestra la precariedad de las Fuerzas Armadas argentinas. Una situación que se extiende desde la década de 1980, específicamente tras la derrota en la Guerra de las Malvinas/Falkland, y que comprometió gravemente el prestigio militar de este país.

Un ejemplo de eso sería el hecho de que los posteriores gobiernos democráticos argentinos han priorizado otros sectores al momento de la asignación de presupuestos, dejando relegadas a las FF.AA. Un tema que paulatinamente ha ido afectando la dotación, la compra de equipamiento y su mantenimiento regular.

Sin ir más lejos, en el proyecto de presupuesto que presentó el Gobierno de Mauricio Macri para 2018, el 87% de ese monto está destinado a gastos de personal, mientras que apenas un 4,5% está considerado para mantenimiento y reparaciones.

El ARA “San Juan” era un submarino alemán que databa de 1985 y si bien había sido sometido a una “reparación de media vida” en 2008 —programada originalmente para 2005 y que duró siete años—, ya se hizo pública una filtración de agua y problemas con los planos en 2014, así como denuncias de irregularidades en la asignación de los contratos para mantenimiento.

Y aunque este es el episodio más grave —de este tipo— vivido por la Armada, no es el primero. En 2007 un incendio dejó casi inservible el rompehielos “Almirante Irízar”, que recién volvió a navegar en septiembre de este año. Y en 2013, el destructor “Santísima Trinidad” se hundió amarrado al muelle en la base naval de Puerto Belgrano, por la rotura de una válvula; la nave permaneció tres años bajo el agua hasta que pudo ser reflotada, con la idea de convertirla en un museo.

Pero la tragedia también tiene una faceta comunicacional, en la medida que la información —que debía ser clara y oportuna— muchas veces ha resultado parcial e incluso contradictoria. Y la indignación de los familiares de los 44 tripulantes, precisamente, ha dado cuenta de eso.

Asimismo, se cuestiona el desempeño del Alto Mando naval, que delegó toda la comunicación sobre el destino del submarino en un simple vocero. Y por lo cual ya se habla de un “descabezamiento” de la Armada ordenado por la Presidencia.

¿Salpicará este episodio también la imagen de Mauricio Macri? Es muy posible, porque a pesar de haberse reunido con los familiares de los tripulantes durante los primeros días de búsqueda, así como con el Alto Mando de la Armada, ante una tragedia de estas proporciones todo se vuelve poco.

En ese contexto —teniendo presentes las múltiples diferencias—, resulta imposible no hacer comparaciones con el hundimiento del submarino nuclear “Kursk”, en agosto de 2000, en el mar de Barents. Considerado como una de las joyas del poder naval ruso de la época, su desaparición también estuvo marcada por la confusión y la polémica.

¿Los hechos? Durante unos ejercicios navales, una explosión en el compartimiento de torpedos inutilizó al submarino, que tras precipitarse al fondo marino, sufrió un segundo estallido que acabó de inundarlo.

En ese entonces, Vladimir Putin fue fuertemente criticado por su demora en hacerse presente en la zona de la tragedia; por las versiones que aseguraban que había sobrevivientes, lo que después resultó falso; y por la sospecha de que la demora de Moscú en aceptar la ayuda internacional se debía al temor de que se conocieran ciertas tecnologías navales secretas.

Tragedias como la del ARA “San Juan” demuestran que los equipos más complejos también fallan y que por lo mismo exigen mantenimiento de manera regular, capacitación constante de sus operadores y que la rutina siempre atenta contra los protocolos de seguridad. Pero sobre todo, que lo importante son las vidas y, por lo mismo, “el manejo de crisis” debe tener siempre en el foco de su trabajo a las familias de los involucrados. Sobre todo, porque la incertidumbre y la falta de respuestas pueden ser aún más dolorosas que la misma muerte.

La entrada La tragedia del ARA “San Juan” aparece primero en La Tercera.

Álvaro Bisama's Blog

- Álvaro Bisama's profile

- 98 followers