Krishna Avendaño's Blog, page 3

February 28, 2023

Teología de la economía política

1. Teología política

1. Teología políticaEn su clásico ensayo[1] contra las vanguardias políticas del siglo XIX —el liberalismo, el socialismo y el anarquismo—, Juan Donoso Cortés afirmaba que detrás de toda cuestión política hay siempre una cuestión teológica. Consigna evidente y necesaria para el pensamiento tradicionalista, resultaba desconcertante, si bien sintomática de la cultura Occidental, para un autor decididamente antirreligioso y libertario como Pierre Joseph Proudhon. Así, en las Confesiones de un revolucionario, el francés anotaba que «es cosa que admira el ver de qué manera en todas nuestras cuestiones políticas tropezamos con la teología», a lo que su opositor español respondía sin asombro, pero con algo de sorna: «Nada hay aquí que pueda causar sorpresa, salvo la sorpresa de Mr. Proudhon. La teología, por lo mismo que es la ciencia de Dios, es el océano que contiene y abarca todas las ciencias».

Carl Schmitt, que había leído a Donoso Cortés, escribía en 1922 un pequeño pero muy relevante tratado sobre lo que él llamó la teología política[2]. Las formas de lo político[3], sin importar su tiempo y lugar, emergían en el pensamiento schmittiano como reflejos plenamente inmanentizados del argumento religioso. La monarquía de derecho divino, el parlamentarismo jacobino, el Estado moderno, la autocracia personalista y hasta el gobierno burocrático, en apariencia desideologizado y volcado a lo administrativo, dejaban de ser meras variaciones que adopta el poder político para pasar a ser aquello que Hobbes ya había anunciado: el deus mortalis. Bajo este enfoque, los juristas, entre ellos el propio, Schmitt se revelan como exégetas de la fe que busca dar sentido al todo social. Y aunque no se pronunció al respecto, es posible que en los economistas viera sacerdotes, si no es que adivinadores y nigromantes del culto.

Como toda obra destinada a perdurar en el tiempo, el tratado no estuvo exento de polémica. Mientras que los teóricos de la democracia y la laicidad juzgaron el análisis schmittiano de excesivo, fantasioso y poco coherente con el carácter secular del Estado moderno, los teólogos vieron en el endiosamiento del orden temporal una causa de preocupación. Apenas sorprendía que un materialista antirromano como Hobbes propusiera la supremacía el trono sobre el altar, que lo hiciera un católico como Schmitt ponía de relieve el carácter escatológico de los tiempos que corrían: una vez sometida al orden terreno, la Iglesia degeneraba en simple institución cultural, renunciaba a su misión salvífica y en su lugar dejaba los proyectos redentores a la inventiva humana —los sistemas de gobierno, la legislación, la economía—. Extra Civitatem nulla salus.

Si bien Schmitt, al igual que Hobbes, consideraba al Estado como remedio único a la discordia, la intención principal de su tratado era mostrar de qué manera los discursos, incluso aquellos que se proclaman allende los dogmas —particularmente el liberalismo, que con su repudio al Estado se proclama impolítico o apolítico—, se articulan como profesiones de fe secularizada. Si no son los poderes ejecutivo y legislativo —esto es, la estructura visible del poder—, el proceso en cuanto tal se torna en Dios: la praxis política, las acciones encaminadas al cambio social, las medidas económicas, la enseñanza y formación del ciudadano son instrumentos subsidiarios del telos, el fin último, la promesa escatológica. Esta es la esencia del problema que identificó Voegelin: el hombre moderno, en su arrogancia, al apropiarse de la salvación —en concreto, de la narrativa de la plenitud— se ve impelido a construir estructuras políticas volcadas a lo total; la ideología, la creencia de que la razón desveló el paraíso, requiere de una política de masas que, en la práctica, adopta las características del culto.

Toda vez que, como bien apuntaba Schmitt, lo político constituye el núcleo de la convivencia humana, lo que se estructura en torno al mismo será una forma de praxis religiosa. La solución, si es que existe, ha de ser la de Jünger: la figura del anarca. Para el resto, el modo de pensamiento ideológico, clave para la modernidad, exige al ciudadano tal confianza en las formas del Estado y en los métodos empleados para alcanzar las pretensiones teleológicas de los programas políticos que el resultado último, para la persona, es el abandono de sí. En suma, una completa sumisión a la dogmática de su época.

Donoso Cortés estaba en lo cierto: lo único que debe sorprender es la sorpresa de los que, como Proudhon, no conciben la dimensión teológica, sea literal o metafórica, de los asuntos políticos. Para esto no tienen remedio ni la economía ni el ateísmo militante. El ordenamiento de las sociedades requiere de fórmulas y mitos. Su carencia empuja a la guerra hobbesiana, donde cada quien es la fiera del otro, o bien, como sucede en el mundo altamente tecnificado, arroja a los individuos a la deriva.

2. Teología económicaWalter Benjamin quiso ver en el capitalismo una religión cultural desprovista de dogmas y de teología, un acontecimiento trágico donde nada hay sino un culto continuo que se expresa en la rendición de la persona a la lógica del consumo, la reproducción y la culpa/deuda[4]. La sugerente pero extraña caracterización benjaminiana podría sorprender por igual a críticos y partidarios del capitalismo. ¿No es acaso el concepto de propiedad privada la piedra de toque donde se funda no solo la filosofía liberal, sino también la civilización entera?, ¿no es acaso su sacralidad un dogma como también lo es el Principio de No Agresión, ese basamento que sostiene toda la ética del individualismo? Según parece, Benjamin, desesperado y aterrado ante el carácter apocalíptico de su tiempo, visualizó un capitalismo esencialmente pragmático, desnudo de toda metafísica, sin otra vocación que su crecimiento. Los agentes económicos, que en épocas menos trágicas podrían llamarse personas, se vuelcan a la repetición un proceso-culto donde cada pieza de la maquinaria trabaja para su propia aniquilación.

En contraste de lo que pensó Benjamin, los filósofos del liberalismo han visto en el ejercicio de las actividades económicas la expresión natural de la libertad humana. Entender el libre albedrío como una responsabilidad creadora, y no tanto como un mero pretexto para rendirse a los bajos apetitos, permitió a los primeros iusnaturalistas comprender al hombre como el imago dei: una criatura esencialmente distinta a las demás, capaz de discernimiento y de tomar para sí los frutos de la tierra con su esfuerzo.

En el Segundo Tratado del Gobierno Civil, John Locke especula sobre el inicio de la economía y de la propiedad privada a partir de una consigna bíblica: Dios ha regalado a los hombres la Tierra para que la trabajen y tengan dominio sobre ella (Gen. 26-29). Más adelante se pregunta: si el mundo es de todos, ¿cómo se justifica, desde una perspectiva teológica, la propiedad privada o el que un hombre pueda reclamar para sí una parte de ese mundo que Dios ha otorgado a cada uno de sus vástagos? La clave, argumenta Locke, está en la capacidad transformadora del ser humano, que al intervenir sobre la materia puede modificarla para beneficio propio y de sus semejantes. Lejos de ser ilícito, apropiarse de los bienes que uno produce y de la tierra que uno transforma es consecuencia lógica de aquella ley natural que está inscrita en el alma de todos los hombres. Mientras que para Hobbes la propiedad era producto de la violencia y el deseo humanos, para Locke lo esencial radica en el medio que el hombre emplea para hacerse de las cosas que desea: el trabajo. Las frutas de un árbol solo valen lo que al recolector le cuesta obtenerlas; no dinero, sino esfuerzo vivo. Las herramientas no valen porque sean útiles, sino porque para su construcción se necesitó de trabajo. El metal de un apero de labranza es materia estéril hasta que un hombre lo trabaja[5].

La civilización se explica a partir de la razón y de la economía. A diferencia de lo que opina Hobbes, el estado de naturaleza es para Locke resultado de la racionalidad. La guerra sin cuartel, la depredación, la competencia descarnada que según el enfoque leviatánico solo pueden erradicarse mediante la cesión de un fragmento de la libertad a fin de invocar al nuevo deus mortalis, representan en el pensamiento lockeano atavismos de la mentalidad prerracional. Todo grupo, toda familia, toda comunidad, toda concordia nacen del ejercicio de la inteligencia y no del miedo a ser devorados. El gobierno surge como garante de la libertad y el orden, no como instrumento de violencia y terror; su papel en la historia es de servidor y no de maestro. Las pasiones humanas, que en Hobbes dan origen al conflicto, pueden dominarse mediante la reflexión personal y el diálogo privado con Dios[6]. La legislación es, al mismo tiempo, limitación del poder temporal y medio para garantizar las libertades que son innatas a la persona. Para el empirista, pues, «el estado de naturaleza es aquel en el que los hombres viven juntos conforme a la razón, sin un poder terrenal, común y superior a todos, con autoridad para juzgarlos»[7]. Desmitificando al Estado y devolviendo la soberanía a los hombres, que únicamente puede expresarse bajo la égida de un régimen que sacraliza y teologiza la propiedad privada, Locke ha puesto en el centro de la discusión a la criatura individual a quien Dios ha imbuido de una capacidad natural para discernir lo bueno de lo malo y de un albedrío que, permitiéndole perseguir su propia felicidad, lo conduce a relacionarse de manera armónica con sus semejantes.

Pese a todas las controversias ente el contractualismo y el iusnaturalismo, sobre todo en una Inglaterra que se precipitaba a Revolución Gloriosa, parecería que, en el proyecto por apartar a la institución eclesial de la historia, tanto Hobbes como los liberales ingleses trabajaron juntos, coordinados por alguna fuerza misteriosa: con el Leviatán, Roma perdía el control político y el papa quedaba reducido a monarca espiritual de creyentes que debían otorgar su fe a los estados nacionales; con Locke, el parlamento sometía a la monarquía, dejando a la ley —el instrumento de los hombres— en el trono y en el altar.

Las promesas y los métodos del liberalismo que tanto horrorizaron a Benjamin inflamaron las efusiones utópicas de personajes como el hegeliano Francis Fukuyama. Para alguien como el autor de El fin de la historia y el último hombre, nada resultaría tan disparatado como la aseveración de que el proyecto liberal avanzaba a su propia destrucción. Tampoco se trataba de un paseo aleatorio por los entresijos de la historia, sino de una marcha hacia su perfeccionamiento, pues, como apuntaba Hegel, la tinta que anima al gran relato de la humanidad no es otra que la razón. El liberalismo triunfante se presentaba a sí mismo como el ésjaton, la síntesis, la plenitud de los sistemas políticos.

Los retos de la humanidad habían cesado, la solución estaba dada. Ya solo quedaba resguardar las instituciones, advertir contra los peligros de las teologías (o ideologías) regresivas[8] y proclamar: Extra mercatum nulla salus.

[1] Donoso Cortés, Juan. Ensayo sobre el catolicismo, el liberalismo y el socialismo.

[2] Schmitt, Carl. Teología política: cuatro capítulos sobre el concepto de soberanía.

[3] Lo político, en contraste con la política —en definitiva, lo contingente—, entendido como lo esencial de la convivencia humana. En palabras de Schmitt, «hemos entendido lo político como lo total y sabemos, en consecuencia, que la decisión de si algo es impolítico implica siempre una decisión política, y es indiferente quién la tome y con qué fundamentos de prueba la arrope». Teología política, págs. 10-11.

[4] En el texto El capitalismo como religión Benjamin emplea el término alemán Schuld, que puede significar deuda, culpa o falta.

[5] Vale recalcar como una simple nota al margen, pues esto ya se sale de las pretensiones de este ensayo, que atores liberales asociados a la revolución marginalista, especialmente Menger y Böhm-Bawerk, dejarán detrás las teorías del valor-trabajado presentes en las obras de Locke y Smith para postular el carácter subjetivo del valor. Teológicamente, es el libre albedrío, no la labor, lo que unifica al mundo.

[6] Locke, desde luego, era un puritano.6

[7] Locke, John. Segundo tratado sobre el gobierno civil, págs. 24-25.

[8] Para Fukuyama, estas serían las narrativas del arraigo y la tradición: el nacionalismo, el populismo específico de la nación y las religiones militantes.

December 24, 2022

Tres poemas

Memoria

Este ser en la muerte, el hambre de fantasmas

mientras se escurre lento por un cielo vacío

el terror de mis horas, de mis muchas caídas

en las brumas finales —todo esto es la memoria:

el cristal empañado donde se quiebra el tiempo.

Himno

Olvidas qué es lo digno, te abandonan

la memoria y también el desaliento.

Quedas hueco y salvaje,

errante de tu abismo. Nada tienes

por decir, el instinto de la lengua

duerme hondo en el estío de la vida.

Faltan tantas arenas por caer.

No hay prisa, el sol empuja sus carruajes

tan despacio que el cielo

apenas se renueva en esta patria

sin nombre ni banderas,

sin himnos que no sean

los gorjeos de pájaros ocultos,

los clamores del viento cuando nace

de un soplo incognoscible,

y los golpes de las nubes que regresan

gota a gota a su antigua residencia

en la tierra que pisas.

Despacio, la palabra

aguarda con paciencia

a que llegue la noche del instinto

y, con ella, los signos que revelan

lo que calla el asombro.

Aprisa, que las manos se sacuden,

las piernas hormiguean y los labios

tiritan porque nada es suficiente

Ni siquiera los éxtasis callados

de quien recién conoce su memoria,

su irrefrenable sed de infinidad,

y comprende que existe

un trayecto al misterio

que no es el extravío.

No hay vastedad que alivie,

el abismo se acorta,

los límites se cierran,

la amplitud es un claustro,

los prados ya no bastan.

La voluntad del mundo exige un canto.

Om den halvfärdiga himlen 1

En el vértice están los cataclismos,

en el margen los versos que la mano

ignora, en la frontera primordial

un fiordo, la horma de los años muertos.

Estos prados, su tierra tan abrupta,

las manadas de corzos que a pisadas

dibujan alfabetos en la nieve,

los tigres al acecho, las rapaces

que inauguran la noche,

y la piedra perpetua

nada dicen y todo lo revelan.

Vivimos en los sótanos del aire,

abismados, ansiosos que naufragan

los fiordos y el desánimo

en busca del recinto compartido:

la patria de los corzos, el país

donde desaparecen las palabras,

donde solo el lenguaje permanece.

Marchamos por millares hacia el sol,

al fondo de este cielo a medio hacer

el corazón deviene

éxtasis y cansancio; la garganta

no concibe plegarias;

pero las manos tiemblan, los oídos

reclaman las canciones, y la carne

se embebe de dolores y desgarro:

ha despertado el corzo, las bandadas

remontan su trayecto hacia el estío,

el águila perpetua reconquista las cumbres,

el tigre las observa, los hombres agotados

indagan las honduras, los médanos, los valles,

la amplitud de este cosmos al desnudo.

Al resguardo del cielo a medio a hacer

las formas se reducen a esquemas y bosquejos,

y el todo impronunciable reitera sus acordes.

1“Sobre el cielo a medio hacer” en sueco. El poema es una variación en torno a dos obras de Tomas Tranströmer: Den halvfärdiga himlen y Från mars – 79 (De marzo del 79).

November 25, 2022

Auges e inestabilidad financiera. El caso de FTX.

1. Mercados fractales

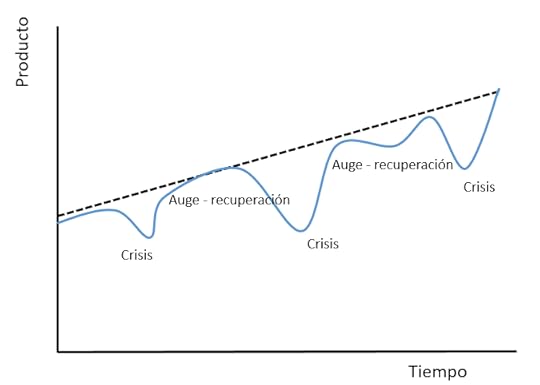

En el ámbito de las finanzas se habla de la naturaleza fractal de los precios. A pesar de que en la escala infinitesimal su comportamiento sigue una marcha aleatoria, en temporalidades suficientemente amplias se observa un número bien específico de patrones que el ojo entrenado puede aprender a discernir. A partir del estudio de estas figuras y conociendo la tendencia general del mercado, el operador bursátil puede hacerse una idea de cuándo es pertinente comprar o vender una acción. Si especular en bolsa fuera tan fácil y si para predecir el futuro bastara con analizar gráficos y hacer proyecciones, no habría motivos para que la economía atravesara por momentos de alta volatilidad. Su desarrollo seguiría las pautas del plucking model friedmaniano. Las correcciones en los mercados serían modestas y no desviarían a la economía de su senda de crecimiento de largo plazo. Sin embargo, lo que muestra la experiencia es que jamás ha habido un fin ordenado de las manías especulativas.

Plucking model

Plucking modelLa hipótesis de los mercados eficientes intenta explicar por qué un individuo nunca puede vencer a los mercados: aun cuando los precios son un reflejo fidedigno de las condiciones presentes, los agentes individuales apenas pueden aspirar a conseguir una fracción de la información total. Los errores son garantía y consecuencia de todo proceso competitivo.

La historia que los fractales cuentan es terrible: no hay advertencia racional, ni fórmula matemática, ni signo en el cielo que impidan la esclavitud del hombre a sus peores pasiones. Los ciclos económicos persisten porque todo auge es una invitación a incurrir en riesgos crecientes. En épocas de euforia, poco importan las señales de alarma que arroja el mercado. El especulador, aun sabiendo que el derrumbe se avecina, suele creerse con la capacidad de extraer el último céntimo de rentabilidad a las burbujas. Para sobrevivir, los más apalancados necesitan que las condiciones de liquidez permanezcan intactas; cualquier signo de volatilidad puede significar su ruina. Lo lógico, desde esa perspectiva maximizadora que tan bien entenderán los economistas, no es retirarse a tiempo, sino sumarse a la euforia.

Mientras dura el auge, el empresario y los especuladores se asumen imbatibles; cada acción les parece la correcta y todo riesgo calculado. La crisis, al retirar el velo, exhibe que la prosperidad se sostenía sobre ficciones. Como bien explica Hyman Minsky, el desarrollo de las relaciones crediticias es una carrera hacia su propia debilidad. Perry Merhling diría que la crisis es un retorno forzoso —y temporal— a la disciplina financiera. La purga de malas inversiones que sigue al estallido de las burbujas recuerda la famosa cita de Warren Buffet: solo cuando baja la marea, uno se da cuenta de quién ha estado nadando desnudo.

2. Después de la marea

Long Term Capital Management, Enron y Lehman Brothers, que en algún momento fueron sinónimos de éxito, son en la actualidad distintos nombres que se le da a la infamia. A esa triada habría que añadir las tres siglas del último gigante en caer: FTX, la empresa de un personaje que los medios de comunicación masivos y el Partido Demócrata habían laudado como el niño prodigio de la generación millenial. Con solo treinta años y un apellido que suena a ironía, declaración de motivos o advertencia divina, Sam Bankman-Fried amasaba una fortuna de 10,500 millones de dólares. Sus aportaciones al desarrollo económico y al mejoramiento del universo[1]: ser vegano, promover las causas progresistas a través de un culto llamado «altruismo efectivo», erigirse en el segundo mayor contribuyente a la campaña presidencial de Joe Biden y fundar una plataforma de intercambio de activos criptográficos. El ascenso meteórico de FTX probablemente no tenga parangón. En tan solo dos años, la empresa se posicionó como la segunda en importancia en el espacio cripto, adquirió estadios deportivos, patrocinó a numerosas celebridades, atrajo el interés de fondos multimillonarios como Black Rock y Sequoia, se alío con el Foro Económico Global e incluso entró en asociación con el régimen de Volodomir Zelensky.

Al bajar la marea, el 2 de noviembre de 2022, se descubrió que el imperio de Bankman-Fried se sostenía sobre una gran ficción. Para financiar sus operaciones y atraer a clientes, la plataforma ofrecía un token denominado FTT. Al adquirirlo y mantenerlo en su balance, los usuarios de FTX recibían un descuento en las comisiones. Tras su lanzamiento en 2019, a un precio de 1$, el activo alcanzó en su cenit los 85$: una apreciación en torno al 6800%. Si se hubiera tratado de un caso aislado, la sobrevaloración de un instrumento financiero fraudulento habría tenido un impacto limitado. Lo realmente pernicioso fue que FTT constituía la mayor parte de los activos de Alameda Research, un gigantesco fondo de cobertura y empresa de market making auspiciado por Bankman-Fried. La apreciación del token durante el bullmarket criptográfico de 2020-2021 permitió que Alameda apalancara sus operaciones sin temor a incurrir en pérdidas. Incluso después de que reventara la burbuja de Bitcoin como resultado de la política agresiva de la Reserva Federal para contener la inflación, Alameda siguió pidiendo préstamos a FTX con la intención de utilizar FTT —y otros activos poco líquidos— como colateral para sus operaciones. ¿No debía ser evidente para los inversionistas que una caída sistémica de precios tendría como resultado la disminución en el valor del colateral de Alameda? Vale reiterar lo que ya se ha dicho: la mayor peculiaridad de los mercados alcistas consiste en que obnubilan el entendimiento de los participantes. Era tal el dominio del binomio FTX-Alameda que pocos reflexionaron sobre lo evidente: una vez que las empresas de SBF no pudiera cubrir sus compromisos de pago, se verían en la obligación de liquidar los pocos activos con que contaban.

Por las mismas fechas en que se daba a conocer el modelo financiero de FTX y Alameda, Chenpeng Zhao, CEO de Binance, la empresa más grande del ecosistema cripto, anunció públicamente la venta de miles de FTTs por un valor aproximado de quinientos millones de dólares. El activo se desplomó al instante y, ante riesgos de insolvencia, los usuarios de FTX corrieron en masa a sacar sus depósitos. Para entonces ya era muy tarde; en un solo día 94% del patrimonio de Sam Bankman-Fried se había evaporado y su empresa se declaraba en la quiebra. La corrida bancaria reveló las carnes desnudas del emperador y expuso de lo que estaba hecho su reino: ficciones y un agujero fiscal de seis mil millones de dólares. La salvación del universo tendría que esperar.

3. Mecanismos de la crisis: la hipótesis de la inestabilidad financiera

La caracterización minskyana del capitalismo como un sistema esencialmente inestable contrasta con la de los enfoques ortodoxos de raigambre walrasiana. Según la perspectiva neoclásica, los ciclos económicos pueden ser entendidos como procesos de equilibro que suceden a consecuencia de perturbaciones que alejan a los mercados de su nivel óptimo. Dicha suposición lleva a concluir que, en un entorno de mercados competitivos e información perfecta, no habrá crisis endógenas. Las desviaciones de la trayectoria ideal serán producto de choques externos. De la misma manera, los periodos de inestabilidad serán transitorios: por medio de la interacción de la oferta y la demanda, con el sistema de precios como intermediario, el mercado en su conjunto volverá automáticamente al equilibrio. Minsky ve en el equilibrio walrasiano una entelequia que encubre el carácter verdadero del capitalismo: un sistema inestable que oscila entre la euforia y el pánico.

La clave del sistema minskyano yace en las relaciones de crediticias y su impacto en todos los órdenes económicos, tanto a escala individual como en términos agregados. Según el norteamericano, lejos han quedado los tiempos en que la industria, las manufacturas, lo puramente mercantil y tangible cifraban la realidad económica. De ahí la obsolescencia de las tesis clásicas que postulaban, quizá a la manera platónica, la independencia de las esferas real y monetaria. Incluso la primera heterodoxia, opina Minsky, incurre en el pecado de ignorar la influencia creciente de lo financiero en el desarrollo de las sociedades. Refutar la neutralidad del dinero y destacar el papel del crédito en los ciclos económicos, como hicieron los austriacos, había sido un primer paso en la dirección correcta, pero no bastaba. Para los enamorados de la economía de mercado, un sistema no intervenido de precios y una tasa de interés que, en ausencia de un banco central, reflejara las preferencias temporales de los agentes podría subsanar cualquier error que, a nivel individual, cometiera el inversionista; dadas estas condiciones, en el largo plazo las naciones gozarían de un crecimiento secular, con oscilaciones mínimas, y no los auges insostenibles que patrocina la relajación monetaria. Donde los austriacos adjudican los errores de inversión al crecimiento artificial del crédito, Minsky ve en el empresario a un ser falible, víctima de sus espíritus animales. El auge no incentiva la prudencia, ni el gasto responsable, ni las inversiones sensatas; más bien reduce el umbral de riesgo de todas las unidades económicas.

Más que capitalismo, lo que describe la obra de Minsky es un sistema al que podría denominarse «financierismo». La suya es una macroeconomía que tiene como punto de partida la deuda y su intercambio a lo largo de tiempo. No es que la producción o el mercado laboral hayan perdido su importancia, sino que estos ya son inexplicables si no es a partir de un sistema de pagos que se sostiene sobre expectativas. Esto se debe a que, en una economía desarrollada, todos los agentes se comportan como si fueran bancos. Cada actor, desde las entidades financieras, pasando por el gobierno hasta las familias, son acreedores y deudores los unos de los otros. Los procesos económicos son en realidad un complejo intercambio de deuda.

En el célebre artículo La hipótesis de la inestabilidad financiera, Minsky rinde homenaje a quien considera su maestro intelectual: John Maynard Keynes. Ya en 1931, el inglés dejaba entrever que la riqueza es inseparable de la deuda. En particular, el siguiente pasaje deslumbró a Minsky y sirvió de inspiración a su teoría:

Hay una multitud de activos reales que constituyen la riqueza: edificios, acervos de mercancías, productos en curso de fabricación y en tránsito, etc. Los dueños de estos activos, sin embargo, frecuentemente pidieron dinero prestado para poseerlos. En buena medida, los verdaderos propietarios de esa riqueza, son propietarios de dinero y no de los activos reales. Una parte de este “financiamiento” ocurre a través del sistema bancario, que interpone sus garantías entre los depositantes que prestan su dinero y los que adquieren ese dinero para financiar la compra de activos reales. La interposición de este velo entre activos reales y propietarios de la riqueza es una de las características distintivas del mundo moderno. En parte, en los últimos años, esto es resultado de la confianza creciente en el sistema bancario, que ha hecho que la práctica crediticia llegue a dimensiones formidables.[2]

Es justo suponer que lo que era válido para el periodo de la Gran Depresión lo es, y en mucho mayor grado, para el mundo globalizado. No es accidente que las crisis monetarias y financieras tengan en la actualidad ramificaciones globales. Nacido en los años cincuenta como una solución de mercado al dilema de Triffin[3], el eurodólar se ha erigido en el sistema vascular de la economía global. Los bancos fuera del territorio norteamericano pueden expandir la oferta monetaria de dólares a través de rápidos apuntes contables. Una institución pide un préstamo, otra lo otorga, ambas lo anotan en sus respectivas hojas de balance: un nuevo dólar ha nacido sin la necesidad de que la Reserva Federal encienda la impresora. Naturalmente, el proceso es más complejo y, por lo general, involucra sofisticados derivados financieros cuya descripción linda en el esoterismo. Baste apuntar que el negocio bancario en la actualidad se desarrolla sobre las bases de un conocido lema: borrow short, lend long. A esto también se le llama descalce de plazos.

Perry Merhling ha descrito el crédito como un sistema inestable que oscila entre la disciplina y la elasticidad. Sin deuda de por medio, las condiciones monetarias y la capacidad productiva presentes imponen límites duros al crecimiento económico[4]. El crédito surge como una manera de expandir los mercados por medio de la facilitación de los intercambios a lo largo del tiempo, siendo la tasa de interés el precio que conecta al presente con el futuro. Una promesa de pago, ya sea en palabra o materializada en un pagaré, colabora a cimentar y expandir la estructura productiva en su conjunto. Este es el elemento de elasticidad. La disciplina se manifiesta en lo que Minsky llamará la condición de supervivencia o survival constraint: la capacidad de los deudores para hacer frente a sus compromisos de pago en el tiempo estipulado.

En una economía dineraria saludable se espera que la deuda sea amortizada empleando los flujos de caja asociados a los beneficios derivados de los proyectos de inversión. Dicho de otra manera, una empresa que financia sus actividades a partir del crédito será rentable en tanto obtenga ganancias netas que le permitan seguir operando. La teoría neoclásica asume que, en ausencia de intervención, todas las empresas se comportan de este modo ideal. Minsky, por el contrario, entiende que en la economía siempre conviven tres tipos de entidades:

Esquemas cubiertos o hedge: empresas que pueden cubrir sus obligaciones con flujos de caja y fondos de tesorería.

Esquemas especulativos: empresas que no pueden hacer frente a sus obligaciones solo con los flujos de caja. Para ello deben recurrir a la financiación externa. Todo préstamo implica la necesidad de un colateral. Supóngase que Alameda pide 100 millones de dólares a FTX a una tasa del 1% y como garantía pone una cierta cantidad de tokens FTT. Mientras el mercado se mantenga al alza, Alameda puede responder a su obligaciones con las ganancias del préstamo.

Esquema Ponzi: empresas cuyos flujos de caja y saldos de tesorería no son suficientes para cubrir ni el principal ni los intereses de las deudas acumuladas. En situaciones desesperadas, al empresario le quedan dos opciones: contratar nuevas deudas o liquidar todos sus activos.

Según la hipótesis de la inestabilidad financiera, el capitalismo tiende a generar esquemas especulativos y de tipo Ponzi en los periodos de auge. No se trata de una exuberancia irracional, como postuló Greenspan, sino de un acto racional de quienes buscan maximizar beneficios en un entorno de crédito barato y alta liquidez. Lo irracional sería no participar de la euforia. En contextos informales, a esto se le conoce como FOMO o fear of missing out: aquella presión psicológica que los mercados ejercen sobre el individuo ávido de ganancias fáciles.

El esquema Ponzi, aunque altamente arriesgado, no es un sinsentido para la mente empresarial. Quien lo adopta —Sam Bankman-Fried, digamos— está apostando a que un activo de largo plazo —podríamos llamarlo FTT—, financiado por créditos, se revalúe lo suficiente en el futuro. En suma, el tomador de riesgos confía en que los beneficios generados por la especulación excedan el monto de la deuda.

Un aspecto a tomar en cuenta de análisis de Minsky es que ninguno de los tres esquemas de financiación es estable en el tiempo. Una empresa especulativa que es rentable en el corto plazo, dadas las condiciones de laxitud crediticia, puede y por lo general degenera en Ponzi cuando las autoridades centrales o el propio mercado exigen un retorno a la disciplina. Un incremento mínimo en las tasas de interés interbancarias puede cambiar la estructura de la deuda de manera tan dramática que los beneficios no bastarán para hacer frente a los pasivos. Tan pronto como se vuelve evidente la fragilidad del sistema, los bancos serán reacios a extender nuevas líneas de crédito, y si lo hacen exigirán activos de calidad como colateral: notas del tesoro norteamericano, deuda del gobierno, oro y no tokens creados por un veinteañero en su habitación. Esta es la historia de FTX y Alameda, pero también es la del sistema económico en su conjunto.

La teoría de Minsky nos permite comprender la naturaleza cíclica del capitalismo financiero. La inestabilidad, como reza el adagio informático, es una característica, no un bug. Los días de Minsky terminaron en el desaliento: aunque su formación keynesiana le enseñó que el Estado podía aliviar los males de la crisis en el corto plazo, lo cierto es que no existe regulación ni programa que solucione los vicios asociados a toda actividad de mercado; verdaderamente estaremos muertos en el largo plazo. Si hay una máxima universal de la actividad económica es que el espíritu optmizador de los empresarios y su ingenio imbatible propician la creación de los instrumentos financieros que harán posible el siguiente auge, y también la nueva crisis.

[1] Según lo relata una puff piece titulada “Sam Bankman-Fried Has a Savior Complex — And Maybe You Should Too”: «To be clear, SBF is not talking about maximizing the total value of FTX—he’s talking about maximizing the total value of the universe. And his units are not dollars: In a kind of GDP for the universe, his units are the units of a utilitarian. He’s maximizing utils, units of happiness. And not just for every living soul, but also every soul—human and animal—that will ever live in the future. Maximizing the total happiness of the future—that’s SBF’s ultimate goal. FTX is just a means to that end». https://web.archive.org/web/20221109025610/https:/www.sequoiacap.com/article/sam-bankman-fried-spotlight/

[2] Citado por Minsky, a partir de un artículo de John Maynard Keynes, en The Financial Instability Hypothesis, pág 3.

[3] Robert Triffin explicaba que cuando una nación posee y debe administrar la moneda global de reserva surge un conflicto de intereses entre la demanda internacional y la demanda local. Bajo el sistema de Bretton-Woods, que anclaba las divisas globales al dólar y este, a su vez, se hallaba respaldado por el oro, los Estados Unidos debían incurrir en déficits comerciales para cumplir con sus obligaciones. Esto ponía en riesgo tanto los términos de intercambio como los precios en el territorio norteamericano. El desmantelamiento de Bretton-Woods durante la administración de Nixon consolidó la hegemonía del dólar. El ingreso a un patrón fiduciario abolía la disciplina fiscal y monetaria que exigía el oro.

[4] Recuérdese que en el corto plazo la oferta es rígida e inelástica. Gráficamente, se la representa como una línea vertical.

October 30, 2022

La derrota de la racionalidad

I

IMás allá de sus características técnicas, una crisis económica es también el relato de la desesperación, de la furia, de la derrota y, paradójicamente, del triunfo. Porque a la imaginería de la crisis bursátil —la batahola de los corredores de bolsa en mangas de camisa, los millares de defraudados en espera de una explicación, la turba a las puertas de una sucursal bancaria y los Ícaros sin esperanza, financieramente arruinados, que ascienden los rascacielos— habría que sumar el retrato de los que, por pericia o suerte, han sabido explotar los beneficios de la volatilidad. ¿Qué es el derrumbe de los mercados si no la posibilidad de vender en corto las acciones de empresas perdedores? Grandes fortunas, como la del especulador Jesse Livermore, inmortalizada en el best seller Reminiscences of a Stock Operator, se fraguaron al calor de la que, hasta entonces, fuera la mayor crisis monetaria de la historia.

Nada o muy poco de lo anterior cabe en los confines de una ecuación o en los trazos de una serie histórica de precios. Tampoco es necesario que lo haga, siempre y cuando se acepte que ahí donde se agota el pensamiento matemático emerge la necesidad de una literatura que, imbuida de una perspectiva histórica y social, sea capaz de rescatar lo que se oculta bajo lo estrictamente cuantitativo. La fe ciega en la frialdad de los números conduce con frecuencia a la fatalidad. Livermore creyó que, gracias al análisis técnico —una especie de trigonometría de la psicología humana que consiste en analizar patrones en la acción de precios con la pretensión de hacer inferencias probabilísticas del futuro—, había descubierto las claves de lo que, en rigor, es un proceso estocástico y muy poco racional.

Thanks for reading Bitácora Reaccionaria! Subscribe for free to receive new posts and support my work.

Los auges y el pesimismo financiero no parecen tener una explicación clara: de ahí que Alan Greenspan, pretendido maestro de los instrumentos monetarios, acuñara el término «exuberancia irracional». El más literario John Maynard Keynes recurrió al argumento biológico cuando constató que no bastaban las explicaciones mecanicistas: la naturaleza del capitalismo exacerba los espíritus animales que anidan en el hombre. Los austriacos Mises y Hayek caracterizan las burbujas, esencialmente una forma de FOMO (fear of missing out), como periodos de manía en cuyo origen está la manipulación del sistema de precios. El pesimista Hyman Minsky postuló muy temprano en su carrera la inestabilidad intrínseca del crédito, de manera tal que no hay regulación, ni argucia cuantitativa para sanar lo que es de suyo un sistema que tiende al caos.

Un viernes de 1929, cuando se pensaba que no habría fin a la prosperidad, Jesse Livermore comprobó que toda la euforia de una década podía colapsar en un par de horas. Con su victoria, es decir, con la ruina de los que invirtieron en acciones sobrevaloradas, iniciaba la época del pesimismo generalizado y la de la trampa de la liquidez. Caían los precios, aumentaba el desempleo, el consumo se deprimía, el poco dinero disponible se atesoraba y los mercados bursátiles se drenaban. La catarsis de los mercados no tuvo piedad con nadie. Aquellos diez años fueron para Livermore tan trágicos como para los epónimos de la Gran Depresión: el hombre sin oportunidades laborales, el endeudado, el que araba las tierras yermas en el corazón de los Estados Unidos. Tras perder los cien millones que había ganado durante el crash del 29 y constatar que su análisis técnico, supuestamente infalible, no fue capaz de predecir los patrones de la euforia y la incertidumbre en los mercados bajistas —su especialidad—, Livermore, la leyenda de Wall Street, se llevó al pecho una pistola cargada y jaló el gatillo.

IILa miseria intelectual de los siglos XIX y XX se revela con especial claridad en la hibris de quienes insisten en reducir lo humano a consideraciones mecanicistas. Propio de un positivismo arrogante que se imaginó a sí mismo como la conclusión del proceso evolutivo social, el método inductivo parecía ser la clave en la obtención del conocimiento absoluto. Al momento en que la verdad dejó de ser patrimonio exclusivo de un dios celoso, el hombre de ciencia asumió que había un orden perfectamente cognoscible y, por tanto, predecible. Los fenómenos físicos, biológicos y sociales podían describirse mediante un lenguaje objetivo. Se abolía el noúmeno, que Kant asumía inasible, a través de una inmanentización radical: la esencia, el sustrato de las cosas podía acariciarse e incluso manipularse gracias a un ejercicio cuidado de la razón. Solo se necesitaba del perfeccionamiento técnico.

Para una ciencia social que se ha erigido sobre el credo según el cual es posible predecir el resultado de la acción humana, nada agobia tanto como la persistencia de los ciclos económicos. Su regularidad llevó a pensar a los entusiastas del método positivo que, una vez desarrollados y comprendidos los modelos de la economía, se erradicarían las crisis cíclicas. Incluso el azar había sido derrotado: en caso de que las perturbaciones se derivaran de eventos exógenos —un desastre natural— o de alguna eventualidad política —una guerra que cause choques de oferta—, podrían superarse por medio del ajuste de parámetros determinados. La historia, sin embargo, muestra que la sistematización de las variables humanas es un ejercicio de banalidad: los límites de la sofistería cientificista los demarca la crisis.

Tristemente, este hecho tiende a quedar ensombrecido cuando la complacencia deja su impronta en las academias. A Livermore, un simple especulador, se le podría disculpar la vulgaridad y la arrogancia. Incluso en el ámbito de las finanzas profesionales, el análisis técnico tiene reputación de esoterismo. Basta con mencionar la cuenta arbitraria de ondas de Elliot, la fe en los retrocesos de Fibonacci, el trazado de líneas de tendencia que dependen de apreciaciones de estéticas, y hasta el influjo de los ciclos lunares sobre la acción de precios —técnica popularizada por el místico W.D. Gann—.

Dow Jones (1918-1954)

Dow Jones (1918-1954)En contraste con los charlatanes y los astrólogos de la especulación, difícilmente podría deslindarse responsabilidades a los pensadores sistemáticos. Pienso en Irving Fisher, el más notorio de los economistas norteamericanos, cuando en 1929 declaraba al New York Times que el precio de los activos había alcanzado lo que parecía ser una cotización permanentemente alta[1]. Nueve días después el suelo se derrumbaba. La recuperación tendría que esperar hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial. Fisher perdió toda su fortuna y el prestigio que había amasado en los círculos académicos. Muy pocos, en aquella época, se interesaron en su mayor aporte a la ciencia económica: la teoría de la deflación de la deuda.

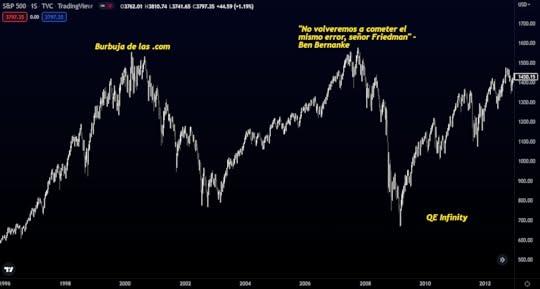

Milton Friedman creyó haber encontrado la razón de que el derrumbe bursátil del 29 derivara en la depresión deflacionaria de los años treinta. En su obsesión por mantener una disciplina excesiva, la Reserva Federal se habría negado a proveer al sistema bancario la elasticidad monetaria necesaria. Una tarde de 2002, con ocasión de su nonagésimo cumpleaños, Friedman oyó de labios de un orgulloso Ben Bernanke, futuro Nobel por sus estudios de la crisis, la promesa de que la Fed no volvería a incurrir en los errores de la Gran Depresión[2].

Un año más tarde, Robert Lucas, otro Premio Nobel de Economía, afirmó en una conferencia de triste memoria[3] que el problema central de las depresiones y su prevención había sido resuelto. La crisis financiera de 2008, la más profunda en casi un siglo, y la subsecuente recesión demostraron que a pesar de los avances en el entendimiento científico los economistas y los banqueros centrales no habían resuelto definitivamente el problema de las crisis monetarias.

S&P 500 (1996-2012)

S&P 500 (1996-2012)Karl Popper perpetuó en el imaginario académico la creencia de que el conocimiento científico es acumulativo: cada nueva teoría nos acerca progresivamente a la verdad, las renovaciones epistémico-metodológicas no son regresivas porque acrecientan el acervo de certezas que la humanidad posee. La ciencia, en contra de la metafísica añeja, provee un lenguaje universal y un método objetivo que trasciende a las particularidades de la cultura. Para el falsacionista, sin embargo, las categorías nouménicas vuelven a ser lo que supuso Kant: asíntotas que establecen los límites de la razón. Dicho de otro modo, el conocimiento absoluto vuelve a ser imposibilidad, pero a cambio su consecución deviene un noble proyecto. Popper y su grey preferirían abandonar la jerga idealista —la poesía no es patria de los científicos— y en vez de ello optarán por un lenguaje esencialista que se pretende a salvo de toda metafísica. La nouménico es, en el mejor de los casos, un término metafórico que designa aquellos mecanismos que subyacen a los fenómenos. Si la ciencia es siempre acumulativa, entonces deja ser vana la tentativa de aproximarse a ese límite. El científico no tocará el infinito, pero estará a sus puertas.

Si es inevitable la crisis, quizá el economista deba resignarse a ser el más eficiente de los ingenieros. No hay lugar a reglas monetarias infalibles, como pretendieron Fisher y Friedman, pero tampoco justificación para la apatía. Minsky veía en la inestabilidad del crédito una maravilla: el progreso no se entiende fuera del apremio animal de los hombres. En esto rendía homenaje a otro catastrofista, Joseph Schumpeter, y también a un curandero como Keynes. Este sistema imperfecto y enfermizo llamado capitalismo debe ser resucitado.

[1]New York Times. (16 de Octubre de 1929). FISHER SEES STOCKS PERMANENTLY HIGH; Yale Economist Tells Purchasing Agents Increased Earnings Justify Rise. SAYS TRUSTS AID SALES Finds Special Knowledge, Applied to Diversify Holdings, Shifts Risks for Clients. New York Times, pág. 8.

[2]Mallaby, S. (2015). How the Fed Flubbed It. A new book’s harsh verdict: Ben Bernanke, the Depression expert, failed to learn from some key history lessons. The Atlantic.

[3] Lucas, Robert, E Jr. 2003. "Macroeconomic Priorities." American Economic Review, 93 (1): 1-14.

Thanks for reading Bitácora Reaccionaria! Subscribe for free to receive new posts and support my work.

July 20, 2022

Ryunosuke Akutagawa: vida y suicidio de un esteta

Hacia finales de la era Meiji y durante la breve era Taisho vivió en Tokio una criatura casi humana, frágil, con cuerpo de grulla y cara de zorro a la que bautizaron en honor a los dragones. Un sabio de la época lo confundió con el kirin, la bestia sagrada que, según la tradición oriental, arrastra a su paso las bienaventuranzas. Nadie vio en él a un hombre. Vale preguntarse si por eso la criatura se agotó tan pronto y terminó por renunciar voluntariamente a su humanidad. ¿Hubiera preferido que la diosa de la fortuna lo bendijera otorgándole la gracia de ser una persona mundana, poco sensible, preocupada por las angustias que asolan a los comunes: el hambre, el dinero, los hijos? El talento no bendice, condena. La sensibilidad orilla a sus hijos al precipicio.

Ryunosuke Akutagawa no estaba preparado para que lo abatiera la belleza. La contemplación le había revelado un mundo abundante, vasto y, sin embargo, insuficiente. Al momento de morir su relación con los hombres es de enemistad y rencor, mientras que con la naturaleza y sus formas el sentimiento es de una modesta pero devastadora decepción. Se diría que la melancolía sella el pacto de Akutagawa con la muerte y es por ella que sus palabras finales rezuman de un anhelo incumplido de grandeza. Esperaba tan poca cosa de los hombres que ninguna perversión podría haberlo decepcionado del mismo modo en que lo derrumbó el darse cuenta de que, aún en la generosidad, la naturaleza es tacaña y mezquina.

Gracias por leer Bitácora Reaccionaria. Suscríbete para recibir mis artículos en tu correo

Durante los primeros años de su producción, Akutagawa perteneció a una escuela de pensamiento que valoraba el arte en tanto que fin sublime y que juzgaba despreciable la recreación de lo mundano por medio de la palabra. La literatura, postulaba en los debates que sostuvo con Tanizaki, no esvun laboratorio como pensaban los positivistas ni tampoco la lupa con que los realistas se valen para hacer sus tediosos ejercicios de calco. Un oficio que se ciñe a las limitaciones del mundo inmediato no puede considerarse una forma de arte. Cuando un hombre de letras abjura de su rol creador se transforma en un simple instrumento de reproducción. Puede, en ese sentido, ser un buen cronista y testigo de los acontecimientos, pero no un verdadero artista. La escritura, pensaba el Akutagawa temprano, existe para trascender las limitaciones de la experiencia precisamente porque, a la luz de la sed que aqueja al espíritu artístico, lo que esta nos otorga es escaso.

En contraste con el naturalismo japonés, más deudor de la novela realista decimonónica que de los experimentos de Zola, Akutagawa se preocupa por la reinterpretación de mitos populares y la exploración histórica. Aunque se le tiene en buena estima por su talento, se le acusa de ignorar los compromisos de su tiempo y de valerse de una prosa autocomplaciente y ensimismada en un lirismo cuya consecuencia no puede ser otra que la del alejamiento del creador de su contexto. En los críticos contemporáneos de Akutagawa resuena la premisa que, en algunas décadas, formularía Mishima sobre las limitaciones del pensamiento sublime: cuando la belleza no hace sino buscarse a sí misma por medio del estilo elevado, el individuo corre, acaso sin advertirlo, hacia a una celda; esta prisión confortable será su método ficticio de supervivencia. Ficticio porque el esclavo de las ideas termina por perderse en un mundo ilusorio que lo aleja del pathos de su carne. A estos habitantes del cielo y prisioneros de lo sublime, el imaginario popular los considera dementes. Akutagawa habría concordado e incluso se habría complacido del calificativo ya que él mismo provenía de una estirpe de desequilibrados mentales y su mayor temor era que en cualquier momento se diera el rompimiento definitivo con su cordura.

Claridad y contundencia son en Akutagawa los signos de la perdición. Sabemos por su último testimonio, la carta que envió a Masao Kume, que se suicida cuando la belleza se manifiesta en el pináculo de su intensidad y que esta revelación coincide con el instante en que Akutagawa, sabiendo cuál era su herencia familiar, comprende que no podrá hacer frente a su miedo de perder el control sobre la realidad inmediata. Los calmantes han dejado de proveerle el alivio artificial que le permitía escribir y leer, la vida con su esposa e hijos es fuente de inquietud y no de alegrías, el amor y el deseo se han tornado en asco —Akutagawa repudia a una de sus amantes por tener una pésima caligrafía—, la visión del mundo que han creado los hombres —el tradicional y el moderno— se le presenta abyecta, solamente la naturaleza le resulta bella, majestuosa incluso, y sin embargo insustancial: lo único que no produce repugnancia apenas tiene la fuerza para sostenerlo.

¿En qué momento Ruynosuke Akutagawa se convierte de un esteta que planea suicidarse en un esteta del suicidio? Para hallar el instante preciso haría falta una biografía y recorrer las mismas estaciones por las que pasó el kirin en su avanzada hacia la sepultura. Al respecto abundan los libros, los reportajes y las novelas que se valen de la ficción para delinear sus vidas. Una de las más fascinantes, La grulla doliente, la escribió una mujer que nunca soportó no recibir el reconocimiento por parte del establishment literario al que ella se sentía merecedora[1]. Volveremos a ella.

La prevalencia de Akutagawa como autor fantástico en los imaginarios académicos induce a pensar, erróneamente, que la última etapa de su escritura se revela contradictoria en tanto que subvierte, al menos vistos a vuelo de pájaro, los postulados estéticos de sus primeras incursiones en el ejercicio narrativo. Durante cinco años y hasta su muerte, Akutagawa dejará de lado las narraciones históricas y fantásticas para centrarse en el mismo estilo de prosa confidencial de la que había renegado. Pese al viraje súbito en sus temas, la incursión de Akutagawa en la autoparodia, según consta en Puerros, cuento de 1919 y una de las primeras piezas metaliterarias de las letras japonesas, debió haber bastado para que sus últimas creaciones no tomaran por sorpresa a sus críticos y lectores.

1926 marca el año de publicación de Registro de defunciones, uno de sus textos más íntimos. Obituario en el que el autor da cuenta de su madre demente, el padre con quien apenas interactuó y una hermana mayor a quien no tuvo oportunidad de conocer, en el fondo es un anticipo de su propio desenlace o de cómo el miedo de perder acceso al mundo tal y como es solo puede superarse con el suicidio. Del texto en cuestión existen dos versiones al español, notables por contradecirse y poner en riesgo el entendimiento que los lectores sin acceso al original pueden tener de las ideas que Akutagawa sostenía respecto a la felicidad y la desdicha. Un tema que no es menor habida cuenta de que el autor, como mostraremos, rubricaría su vida dudando de su propia condición humana. La narración termina con Akutagawa frente a las tumbas de sus familiares. En la versión de Mariló Rodríguez del Alisal y Clara Mie Cánovas, ofrecida por Quaterni y que sigue la selección de Jay Rubin, se lee «observando la lápida de piedra negra […], interrogándome sobre cuál de los tres fue más feliz»[2], mientras que en la de Yumika Matsumoto y Jordi Tordera para editorial Satori la duda que se plantea el penitente es «si alguno de los tres pudo haber sido feliz durante su existencia»[3]. El contraste es más que de estilo. En la versión de Quaterni se asoma un Akutagawa optimista que, al dar por hecho la alegría de los muertos, da a entender que la vida en la tierra es satisfactoria; en la versión de Satori se plantea la felicidad apenas como una tentativa. Si el comentario «si alguno de los tres pudo haber sido feliz durante su existencia» es el correcto, en él yace la semilla que habría de germinar en el suicidio de Akutagawa.

Para una sociedad que elevaba a la familia tradicional por encima del individuo, la publicación resultó particularmente incómoda: no solo exponía las miserias de su autor, sino que desnudaba las de la estirpe completa. Lo usual entre los escritores indiscretos que cultivaban la watakushi shosetsu, o la novela del Yo, era que se limitaran a narrar sus propias experiencias. Shimasaki Toson es recordado por inaugurar la novela moderna con El precepto roto, una narración en la que un muchacho descastado se abre paso por un Japón que intenta modernizarse pero que se aferra a sus atavismos feudales. En el caso de Toson la vergüenza recae solamente en Ushimatsu Segawa, el muchacho que oculta su origen con tal de ser visto como un igual en la sociedad hipócrita de la que aspira a formar parte como un ciudadano ejemplar. La vocación iconoclasta de Akutagawa lo llevaría a dar un paso más adelante y a quebrantar un tabú de mayores proporciones que aquel al que se enfrentaba el personaje de Toson. Sin preocuparse por resguardar el honor de su linaje noble, expone a su madre como lo que fue, una loca sin instinto materno que abandonó a su hijo y cuyo mayor pasatiempo consistía en abrir los álbumes familiares para dibujar zorros en las caras de sus parientes.

En el mismo tenor, la aparición de La grulla doliente de Kanoko Okamoto fue vista por la intelligentsia como la materialización del oportunismo de una mujer más comprometida con su propio ego que con la literatura. En tanto obra individual, La grulla doliente difícilmente se sostiene por méritos propios. La anécdota es simple. Una mujer, alter ego obvio de la autora, viaja a Kamakura para pasar las vacaciones. En el hotel coincide con un famoso escritor que planea suicidarse. Y ese escritor, ni que decir tiene, es Ryūnosuke Akutagawa. En la obra desfilan otras figuras del entorno, algunas bajo seudónimos muy obvios y otros no tanto. Los más notables, el futuro Nobel Yasunari Kawabata, entonces un muchacho indiscreto que compartía datos incómodos de sus colegas a los caricaturistas de los periódicos, y Jun'ichirō Tanizaki acompañado siempre de su cuñada, amante, musa y, según Okamoto, «mascota de los círculos literarios». En un perezoso juego de apariencias, el suicida lleva por nombre Sonosuke Asagawa. A medida que avanza la narración, Okamoto se cansa de aparentar sutileza y, sin modificar sílabas, le adjudica a Asagawa los cuentos Rashoumon, El biombo del infierno y Kappa.

El desparpajo de Okamoto y su falta de decoro, inusitados en una mujer que se abría paso por el mundillo de las letras con una novela que puede tildarse de chismografía glorificada, enfureció a no pocas vacas sagradas del bundan[4]. Acaso fuera más incómodo para los que convivieron con Akutagawa constatar que el Sonosuke de Okamoto reflejaba con espléndida precisión el carácter autodestructivo y el lenguaje de su contraparte de carne y hueso:

En pocas palabras, pensaba que el ser humano es una criatura miserablemente insignificante que vive en este disparatado mundo dominado por algo tan efímero como la existencia. Tanto en la esfera pública como privada, disfruta pensando sobre cómo es la mutabilidad, el ideal o sobre cuál será la siguiente vanguardia, pero, en realidad, qué es el hombre sino un ser desagraciado que vive bulliciosamente como un gusano en lo más hondo de una cubeta.[5]

Más adelante dice: «¿Sabes que Dante escribió que le gustaba más el infierno que el Paraíso? ¡El ser humano sueña con el paraíso porque lo que realmente está deseando es irse al mismísimo infierno! ¡Y sobre todo ese Dante!». En la declaración pueden oírse los ecos de Engranajes, una de las dos obras póstumas de Akutagawa que acompañaban su carta de despedida. El cuento relata unos pocos días en la vida de un novelista atormentado por la paranoia. A medida que transcurre la narración, la ciudad que rodea al escritor se va transformando hasta adoptar el cariz de una pesadilla que no termina. Angustiado e indefenso, el artista apenas puede hallar atisbos de paz cuando se desplaza por los cuartos oscuros del hotel al que ha ido a recluirse para completar un texto que le han encargado. La luz se ha vuelto su enemiga, el mundo se ha invertido para el autor, los colores del exterior y las caras de sus habitantes son la marca de un conflicto que no puede resolverse si no es con el abandono: «Mientras maldecía doblemente el infierno de Dante que había estado flotando ante mis ojos […] de nuevo sentí que todo era una mentira». El suplicio en la reclusión resulta más soportable en la medida en que el encierro prefigura la calma que solo puede conseguirse mediante la fuga definitiva.

Okamoto también captura los efectos traumáticos que la historia familiar tuvo sobre Akutagawa. «¿Qué es para ti el matrimonio o la familia?», pregunta Sonosuke, «para mí, como mínimo, es una institución que perpetúa la mala genética. Y no es un suponer. Yo mismo soy la prolongación de un error genético de mis padres, de mis abuelos». En la cuarta parte de Engranajes, después de mucho deambular por la ciudad dantesca que se cae a pedazos, el novelista se encuentra con un colega. Acepta tomar un café con él. Durante la plática sale a relucir el cuento Registro de defunciones, que el amigo califica de obsceno. Habiéndolo criticado, le pregunta a bocajarro, sin que venga a cuenta, si sigue enfermo. El novelista se limita a responder que sí para después entrar en trance: abre y cierra la boca como un pez recién salido del agua. Cuando recupera el control de la quijada está convencido de que ha dicho las palabras que resuenan en su cabeza, pero al poco tiempo se da cuenta de que ha sido incapaz de pronunciar correctamente el término «insomnio». Antes de despedirse, se disculpa con el colega ofreciéndole una explicación no solicitada sobre el porqué de la afasia: «—Tratándose del hijo de una loca, es lógico, ¿no crees?».

En las biografías mucho se insiste en el temor de Akutagawa, el hombre, a enloquecer, pero poco se habla de la fiebre alemana que aquejaba a Akutagawa, el esteta. El capítulo 45 de Vida de un idiota narra un deslumbramiento que parece sellar su pacto con la muerte:

Pudo contemplar a Goethe de pie y con el gesto sereno, en el equinoccio de todos los bienes y males. Sintió una envidia rayana en la desesperación. Ante sus ojos, el poeta Goethe era más grandioso que el poeta Cristo. En el corazón del poeta alemán florecían no solamente los rosales de la Acrópolis y del monte Calvario, sino también los de Arabia.[6]

El éxtasis pronto redunda en desesperación: «calmado el torbellino de sus emociones, no pudo evitar sentir desprecio por sí mismo». Consciente del carácter desolador de la belleza, Akutagawa está a seis capítulos de suicidarse.

En la carta que escribió habiendo puesto punto final a Vida de un idiota, Akutagawa comenta a Masao Kume que la obra de Philipp Mainländer, el heredero intelectual de Schopenhauer que terminó por suicidarse, le había instalado una urgencia: «describir de modo concreto el camino que lleva a un espíritu hacia la muerte»[7]. Es de suponer que el resultado fue Vida de una idiota, esa autobiografía lírica y disgregada en 51 episodios con que Akutagawa clausuró su actividad literaria.

Seré sincero. Cuando al principio de esas reflexiones escribí que el compromiso con los vivos no es nunca un buen argumento para deslegitimar el suicido pensaba en una de las confesiones de Akutagawa. El deseo que le había infundado la lectura de Mainländer, las ansias de articular una pieza que se erigiera en una teoría individual del suicidio, aquel compromiso artístico y egoísta superaba en fuerza a la compasión que sentía por su familia. «Seguramente lo considerarás inhumano», le dice a su amigo, «y no me extraña, porque yo también soy inhumano». Entendimiento que sella su convicción de darse muerte. «Tengo el deber último de ser sincero», insiste el kirin que ha renegado de su condición humana.

La pluma del último Akutagawa es errática, copiosa de lagunas, llena de frases inconclusas y puntos suspensivos. Sus desarrollos argumentales no son menos aleatorios. El encanto de Engranajes está en que si bien no es una pieza depurada evidencia a un escritor febril que con la fuerza bruta de su talento encara los demonios de la inestabilidad mental. Vida de un idiota, mucho más sutil y lírica, es a mi juicio la verdadera obra maestra del último Akutagawa en tanto que sublima su sensibilidad. La carta de despedida, epílogo necesario, revela la gloria y la miseria del escritor que ponía un punto final a su literatura para iniciar un proyecto sublime que se desarrollaría en un solo acto: la quema del manuscrito malogrado —su vida— por medio de la autodestrucción sublimada. Superado el tema de la familia, realiza un salto cuántico y se sumerge en una discusión no muy lúcida pero sin duda entretenida sobre cuál es el método más placentero para suicidarse. Es en este punto en que se revela como un esteta de su decadencia. «Imaginarme la figura de mí mismo muriendo ahorcado [como Mainländer] me produjo una repugnancia estética». De igual manera le provocan náusea el atropellamiento y el saltar de lo alto de un edificio; considera que ahogarse es una opción incongruente dado que sabía nadar, sucumbir a las aguas contradiría y pondría en ridículo lo que fue como persona; la pistola y el cuchillo presentan la posibilidad del fracaso y de salpicaduras innecesarias, el nerviosismo no debería ser causa de estropicios. «Debido a estas circunstancias, decidí morir por sobredosis [puesto que] tiene la ventaja de que no produce repugnancia estética». Terminada la disertación, reaparecen los asuntos familiares solo para confirmar que el esteticismo de Akutagawa se derrumba ante su faceta más plañidera y materialista: desprecia a los burgueses porque ellos pueden darse el lujo de tener una casa de verano en la cual suicidarse; a él no le queda más remedio que morir en el estudio de la casa que comparte con su esposa e hijos, encargarles a ellos su cadáver, pedir disculpas por depreciar el valor del inmueble. «Me apenaba el hecho de que por haberme suicidado mi casa no se fuera a vender», concluye. En cierto modo es congruente con su amargura: el mundo que los hombres han creado no merece consideración ni gestos nobles.

Akutagawa deja en su testamento una última pregunta. ¿Podríamos, como sociedad, imputar cargos criminales a quienes alientan al suicidio?[8] Dostoievski, sin decirlo directamente, plantea esta misma pregunta cuando Verjovenski irrumpe en la habitación de Kiríllov y, entregándole la pistola, le informa que el día de su suicidio ha llegado; y también cuando Stavrogin, recluido en su cuarto, oye los pasos de su víctima con la conciencia de que esta se encamina a la horca. Akutagawa, que no alcanzó a plantear el problema en su literatura, no cree que valga la pena condenar a nadie más que al suicida. En tal caso, argumenta, habría que encarcelar a los comerciantes, a los doctores y, en última instancia, a la sociedad entera. El tiempo se agota, pero mientras no termine de cerrarse la noche Akutagawa sabe que aún puede permitirse una mentira: «se me había ocurrido suicidarme de manera que mi familia no se diera cuenta». Cuando suelta la pluma es de madrugada. Su compromiso con los vivos no es tan fuerte como para ahorrarles la pena. El mundo puede soportar una pincelada más de horror. Akutagawa abandona la idea de no lastimar a su familia porque en caso de ser gentil y desparecer sin dejar rastros no podría enviar mensaje alguno a la sociedad que aborrecía. Su cuerpo inerme debe servir de testamento, dejarse leer como un libro bien escrito: despedazar el cuerpo o dejarlo con una mueca de dolor es corromper la obra que al ser destruida traerá la redención, y ese es el único crimen que no puede perdonarse el esteta. El barbital será su aliado. Dejará un cuerpo intacto, un legado lúcido y sin artificios.

Así es como razonaba Akutagawa, hombre falible que ya no aspiraba a convertirse en Dios. ¿Sospechó antes de tomar los somníferos que, tras haber caído de lleno en la trampa de su mente, estaba por fracasar en su proyecto de sublimación? Lo artero del esteticismo de Akutagawa queda patente en que el suicidio, pese a sus pretensiones elevadas, termina por articularse como una evasión desesperada del sufrimiento

[1] El bundan era implacable. También las bibliotecas japonesas, que no se clasificaban por géneros sino, primeramente, por sexo. A la autora de La grulla doliente, como a toda otra mujer empecinada en tomar la pluma, la relegaron a un cuartucho contiguo en donde los estantes no gozaban ni siquiera del privilegio de estar divididos por afinidades temáticas. Quizá no sea una tragedia por entero. Según la mentalidad nipona, la literatura femenina no es policiaca, erótica, realista o fantástica, sino simplemente literatura (de mujeres). El cínico dirá que solo hace falta una pequeña revolución gramatical para terminar de derribar las fronteras. Una vez dado este paso, será cuestión de tiempo para que las librerías se integren y formen un todo indistinguible, un mar donde los sedientos de literatura se embriaguen con las mieles fermentadas de la confusión que generan los proyectos igualitarios.

[2]Ryunosuke Akutagawa, El dragón, Rashomon y otros cuentos, p. 292

[3]Ryunosuke Akutagawa, Vida de un idiota y otras confesiones, p. 97

[4] Quizá sea de llamar la atención que las impertinencias de Okamoto irritaron especialmente a uno de los críticos más mordaces que Akutagawa tuviera en vida, el no menos talentoso e indiscreto Jun'ichirō Tanizaki, fetichista de pies y autor de una sutil oda a los oscuros y poéticos retretes japoneses.

[5]Kanoko Okamoto, La grulla doliente, p. 79

[6]Ryunosuke Akutagawa, Vida de un idiota y otras confesiones, p. 173

[7]Idem, p. 182

[8] Véase el siguiente capítulo para una discusión más extensa de este planteamiento.

Gracias por leer Bitácora Reaccionaria Suscríbete para recibir los artículos en tu correo

June 23, 2022

Metafísica de Bitcoin

1

1Que la de Bitcoin sea una batalla metafísica no debería asombrar a nadie. Una vez que el pensamiento moderno, en esencia gnóstico, elucubró su propia soteriología sobre las bases de una racionalidad que se pretende capaz de comprender, construir y mejorar la historia, se abrieron las puertas a una nueva y más baja forma de religión secular: la ideología.

Subsumida la libertad del hombre a factores económicos y la trascendencia encadenada al desierto de lo contingente —el aquí y el ahora—, ya solo queda como opción construir en la tierra los paraísos que nos fueron vedados tras el deicidio. Marx y su dialéctica materialista son consecuencia lógica de una época yerma, sin espíritu, donde todo acto e idea son función del trabajo mecánico. El liberalismo, en un principio anhelante del orden tradicional, no tardará en hacer suya la arrogancia kantiana, exacerbada hasta el absurdo por el positivismo comteano, según la cual la historia se despliega en etapas cada vez más perfectas y maduras; el individuo, sujeto de la nueva época, es en sí mismo la Historia, su principio, su fin. Y ya que el entendimiento jerárquico de la naturaleza se revela antitético e insoportable a la mentalidad moderna, las teorías sociales para el nuevo hombre han de girar en torno al eje de la emancipación inmanente e individual.

Varían los métodos, los constructos teóricos, las interpretaciones, las utopías, pero la esencia del deseo libertario unifica las angustias del ser que se halla desolado, cada vez más hundido dentro de sí mismo, en una lógica de progreso incesante. Los ruegos son vanos, la libertad se conquista, jamás cae como un regalo. A la arbitrariedad, esa fuerza demoniaca o en todo caso demiúrgica, se le oponen la razón y un ímpetu constructor.

Al imaginar un mundo configurado a partir de clases en conflicto, Marx interpreta la historia como una sucesión de tragedias donde los protagonistas no son tanto los oprimidos sino los medios de producción. Arreglar la economía —la superestructura, para decirlo con pedantería— es conquistar el destino.

El liberalismo, con su desprecio al deus mortalis —el mismo Estado que Hobbes soñó para que las personas pudieran romper el ciclo de su autodepredación—, se apoyará de una episteme individualista en su proyecto de realización humana. Smith, un puritano del siglo XVI, tal vez se sorprendería al constatar que su teoría moral degeneró en el encumbramiento de eso que hoy, a manera de epíteto, se ha dado en llamar «economicismo»: la subordinación de todos los aspectos de la vida, incluidos los paradigmas mentales, a los actos de intercambio y especulación.

Sorprenderse de que la secta de Nakamoto vea en Bitcoin la posibilidad última de libertad es no entender que el hombre moderno, y más aún el posmoderno (o hípermoderno), habita en un descampado existencial que invita a la creación de épicas redentoras. Este individuo lo ha perdido todo porque es irrelevante: la economía —lo único que importa— ha sido cooptada por las mismas oligarquías que han ensuciado el buen nombre del republicanismo, la democracia y la inclusión en nombre de una tiranía universalista donde los valores se revelan cada vez más abyectos. El socialdemócrata puede soñar con el reformismo, el libertario ha de padecer el desencanto. El poder corrompe y vuelve inviable cualquier forma de decencia. ¿Cómo un individuo, en su soledad e insignificancia, es capaz de tomar las riendas de su existencia si todo cuanto lo rodea es absurdo, vigilancia, control y asedio?

Los simples emprendimientos ya no bastan, el dinero es trasunto del Estado. Ni siquiera se puede confiar en que la maximización del beneficio siga vertebrando la lógica cotidiana. 2020 arrastró consigo la violación de los supuestos de racionalidad mediante la parálisis concertada de la economía global. No es así como debería funcionar la creación creativa de la que hablaba Schumpeter. Solo una nueva forma de dinero podrá liberarnos. El oro es para los nostálgicos que siguen sin comprender a qué grado su precio ha sido y sigue siendo manipulado por las grandes finanzas. La economía, y sobre todo la financiera, es una ficción que se sostiene sobre hilos invisibles: hay que confiar en que todos esos apuntes contables que se acumulan en las hojas de balance de empresas, bancos comerciales y centrales significan algo, que hay abundancia de reservas, colateral y liquidez. Más que de lucro y riqueza, pensar en una nuevo sistema monetario implica abogar por la propiedad: en un mundo cada vez más centralizado y endeble, la moneda descentralizada, y por tanto inconfiscable, será la única vía de escape a la catástrofe y la esclavitud. Se puede, contra lo que afirma el Foro Económico Mundial, ser feliz y poseer algo.

2En Bitcoin desembocan las aspiraciones de un sector del liberalismo, concretamente aquel que emana de Carl Menger, a partir de su artículo Los orígenes del dinero, y que sigue su curso a lo largo del siglo XX en los autores de la escuela austriaca. En la década de los 20 Ludwig von Mises da una estocada de muerte a la planificación centralizada al postular el teorema de la imposibilidad del cálculo económico en el socialismo, mientras que su teoría de los ciclos denunciará las expansiones crediticias, la emisión monetaria desbocada y el sistema de reserva fraccionaria.

En La desnacionalización del dinero (1978) Friedrich Hayek propone un esquema de libre competencia de monedas privadas. Sin la protección de banco central, las entidades se verían incentivadas a preservar el poder adquisitivo de las monedas que emiten, mitigando así el problema principal del monopolio: el poder de mercado o la capacidad de fijar precios por encima del nivel que equilibraría los mercados. A diferencia de Mises, Hayek es partidario de un esquema fiduciario. En ausencia de un patrón oro y un coeficiente de caja obligatorios se eliminan rigideces que, en momentos de incertidumbre, impedirían un rápido ajuste en la estructura de precios relativos.

George Selgin y Lawrence White (1994) retoman los postulados de la Free Baking School para elaborar modelos de libre competencia monetaria. Los bancos actúan como todo agente económico: maximizan beneficios en el contexto de costos marginales crecientes. En este caso, emitir moneda implica, en el margen, costos cada vez más elevados. La competencia, argumentan los autores, reduciría los incentivos a sobreemitir. La oferta sería perfectamente elástica con respecto a la demanda, siendo este el mecanismo equilibrador del mercado. Selgin y White asumen que el aumento de la masa monetaria dependería, en el largo plazo, del ritmo de crecimiento de la economía, que a su vez depende de la productividad, el crecimiento poblacional, las innovaciones tecnológicas, etc. En condiciones de competencia, Selgin prevé que el dinero sea perfectamente neutral. Al eliminar la intervención del banco central, los tipos de interés de mercado tenderían a igualarse a la tasa natural. Por el contrario, la no neutralidad del dinero —el que las emisiones provoquen ciclos económicos— es resultado del monopolio de emisión monetaria.

El interés popular en la reforma o la total renovación del sistema fiduciario vuelve a despertar tras la crisis financiera de 2008. Se resucita a los autores austriacos de antaño, se lee con seriedad la historia económica de Rothbard, Jesús Huerta de Soto, el gran heredero de la ortodoxia miseana, es por fin reconocido. Incluso los keynesianos ceden y devuelven a la palestra a Hyman Minsky, autor de la hipótesis de la inestabilidad financiera, análisis, por cierto, primo hermano de la teoría del ciclo austriaca1. Y es en medio de las quiebras masivas, la Gran Recesión y el interés renovado por las explicaciones alternativas cuando aparece el Whitepaper de Satoshi Nakamoto.

Bitcoin refuta el teorema regresivo del dinero que postula Mises pero reafirma la tesis de Menger. Para el primero, los medios de intercambio aparecen solo si sobre los bienes potencialmente dinerables existe una demanda no monetaria previa (por ejemplo, los usos ornamentales del oro). Para el segundo, la demanda por liquidez condiciona la génesis del dinero. Al nacer como un activo financiero real (es decir, sin ser pasivo de nadie, a semejanza del oro y al contrario que la moneda fiduciaria), Bitcoin es espontaneidad pura y, podría decirse, la quintaesencia del libre mercado.

3Bitcoin es agnóstico solo en la medida en que cualquiera puede hacer uso del protocolo y verificarlo. Pero no es neutral ni apolítico como afirman sus propagandistas menos astutos. Sobre la criatura de Nakamoto penden una ética y una axiología que desafían abiertamente las premisas que alimentan no ya al Leviatán hobbesiano, sino al Minotauro jouveneleniano2, la última y más perversa advocación del Estado totalitario. La regla monetaria, los 21 millones, la inelasticidad de la oferta, son en realidad secundarios a la promesa soteriológica. Bitcoin busca remediar la desesperación del individuo que se halla a la deriva de la sociedad global. En un mundo donde parece que todas las vías de escape han sido bloqueadas, la criptografía representa un resquicio a la libertad.

Nick Land (2018)3 afirma que Bitcoin «no es solo una declaración filosófica reconocible, pero también, y especialmente, un automatismo filosófico, una máquina sintético filosófica», puesto que «ya hace filosofía —o lo que la filosofía (en aun más raras ocasiones) se espera que haga— y en muchos niveles. Dice la verdad». De ahí que el adagio don’t trust, verify, nacido de la transparencia que es connatural a la blockchain y, en realidad, al êthos de un protocolo que, en su esencia, existe en contraposición a la opacidad del sistema monetario actual, exprese entre líneas una verdad nouménica.

Land reconoce este aspecto cuando examina Bitcoin a partir de una crítica neokantiana:

La intuición intelectual (Intellktuelle Anschauung), que es para Kant una imposibilidad mortal, es para Bitcoin un principio operativo, pues está destinado cerrarse en sí mismo y conocer su propio ser. Al devenir tiempo, Bitcoin promete una exhibición sin riendas del pensamiento imposible para cualquier introspección antropológica.

Imposibilidad, a decir del recluso de Königsberg, en la medida en que el hombre tiene como límite cognoscible lo que se desdibuja en la frontera de las cosas en sí mismas. La problemática nouménica que el platonismo trató de conquistar y que el pensamiento ilustrado declaró irresoluble, el Consenso Nakamoto lo habría resuelto. Hundiéndose en su profundidad, operando con una recursividad negada a la razón mundana, Bitcoin, en tanto que invención última de la modernidad, constituye un circuito cerrado perfecto. Al validarse a sí mismo por medio de la autorreferencialidad, Bitcoin trasciende al creador, Satoshi Nakamoto, se autoproduce y absorbe el todo, incluido al anthropos. Para Land, «Bitcoin es una operación trascendental que […] paga a los mineros por la producción de la realidad».

De esta manera un personaje menos entrenado en los galimatías kantianos como Robert Breedlove, host del podcast What is Money?, puede alcanzar el paroxismo y declarar que Bitcoin es la primera invención humana absoluta. Crear el absoluto, ser subsumido por él, existir para el mecanismo total que ahora a sí mismo se vivifica, sería sin duda material para los mayores éxtasis borgeanos. Los maximalistas, ontológicamente negados al aflato, acaso solo sean capaces de intuir la necesidad de algo que los trascienda. Que el rechazo nihilista no sea posible para todos, que el médano y la apatía sean patria de solo unos cuantos —un Stavrogin, un Iván Karamázov—, queda evidenciado en la búsqueda absurda e incesante por la tierra prometida, en la cuestionable cristología bitcoineana del cowboy coreano Jimmy Song o en el diálogo de sordos que Breedlove y Jonathan Pageau sostuvieron a propósito del invento nouménico de Nakamoto. Dos horas y tres cuartos de naderías, vericuetos y veleidades donde la perspectiva de un cristiano ortodoxo choca con la prédica de un necesitado de fe, habitante de un baldío donde lo económico precondiciona la salvación.