Benjamín Franzani G.'s Blog, page 4

August 27, 2021

Edward o el Caballero Verde, Parte XIX

Edward, montado soberbiamente en Diamante, lanza en mano y capa al viento, se presentó escoltado por Ulf y cinco de sus hombres, todos igualmente a caballo, frente a la taberna. La puerta se abrió y salió Clara, nuevamente vestida para la guerra: gambesón largo, sus bombachas embutidas en las altas botas, dos dagas a la cintura.

—¿Qué has hecho de Lope y Madalena? —le preguntó sir Edward, mientras con un gesto indicaba que le entregaran el caballo que habían traído para ella.

—Los he dejado con la costurera —contestó mientras montaba. Era una espléndida amazona, pensó para sí el joven. Ella continuó:— no necesitamos preocuparnos por ellos, tenemos el tiempo que necesites, mientras dure el día. Pero por la noche, hemos de regresar: el mercader se marchará pronto y ha dejado a la taberna sus barriles de licor. Dice que en muestra de agradecimiento por la acogida recibida. Como sea, eso significa que hoy habrá fiesta en la taberna, que lleva ya demasiado tiempo seca, y he de estar allí para ayudar en el servicio.

—Pues bien, andando. Comenzaremos por los puestos más cercanos.

El acompasado ritmo de los cascos era sepultado por la vida que estallaba a su alrededor: la lluvia que regó la tierra la noche anterior había cesado ya, y en su lugar el concierto de las aves llenaba el aire limpio de la mañana. Era un día espléndido para un paseo, aunque las brillantes lanzas eran un recordatorio permanente de que no se internaban en la naturaleza para gozar de su contemplación.

Entre esos mismos árboles, pensaba sir Edward, pululaban los bandidos que hoy habían decidido levantarse en contra de la justicia e inundar de terror esos bosques que de otro modo hubieran sido benignos para sus habitantes. Pero no quería que sus pensamientos se detuvieran en el hierro, ese día: no, ya tenía suficiente con las diarias preocupaciones ¿por qué no aprovechar inocentemente del camino y de la compañía, al menos hasta que no fuese inevitable volver al tema de las armas? Acercó su montura a la de Clara, y atinó a poner el único tema que de momento tenían en común:

—Es muy loable tu preocupación por Lope y Madalena —le dijo.

—Oh, gracias, Edward. —contestó ella con una media sonrisa. Ulf dio un disgustado respingo, atrás: jamás reía, esa mujer, y en cambio le iba soltando sonrisitas a Edward a cada momento. Continuó la joven:— Pero no podía hacer de otro modo, después de que sus padres me abrieran su casa.

—¿No tienen parientes en el pueblo que te los hayan reclamado? Después de todo, no eres de aquí.

—No. Y tampoco ellos son de Odesia, en realidad: su padre se mudó al abrir la taberna. Tienen unos tíos maternos en Acimina, pero esa aldea está lejos, y con el estado actual de cosas no puedo arriesgar un viaje hasta allá, el camino es peligroso. Pero es eso lo que quisiera: ellos merecen crecer con sus familiares, y tener una vida normal, lejos de este lugar en que vieron morir a sus padres. ¿Sabes? Sufren de terrores nocturnos y durante el día no se atreven a estar lejos de mí. Mucho me costó que aceptaran quedarse con la costurera.

—Pobrecillos… es increíble que nadie en Odesia te haya ofrecido ayuda.

—No los juzgo, Edward. Es difícil hacerse cargo de lo que ocurrió ese día. El tabernero y su mujer no fueron los únicos muertos. Además, a menos de haberlo vivido ¿quién puede imaginar lo que significa para un niño de su edad perder de golpe a toda su familia?

—Tú… tú lo sabes ¿no? —aventuró el muchacho, adivinando por el tono con que había pronunciado esas palabras. Incauto, dio rienda a su pensamiento:— Por eso te has quedado con los niños. No es la gratitud hacia el tabernero lo que te obliga… es tu propia experiencia.

El canto de los pájaros y el sonido de los cascos fue la única respuesta a su pregunta. Clara se quedó silenciosa, y rehuyó mirarle.

—Lo siento, Clara, he vuelto a poner el dedo en la llaga.

Suspiró la mujer. Pero no estaba enfadada. En cambio, parecía cargar con un gran peso cuando contestó:

—No me es fácil hablar de estas cosas, Edward. Por favor, no insistas en escarbar en mi dolor.

Ulfbardo no oía la conversación, aunque hubiese pagado por hacerlo. Desde su posición, sin embargo, veía a los dos tórtolos, no podía llamárseles de otra manera, intercambiar impresiones como las aves que cantaban en el follaje. Edward no se daba cuenta del embrollo en que estaba metiéndose. Hubiese querido darle con la cítara en la cabeza para hacerle entrar en razón. Sin embargo, a esas alturas conocía suficientemente bien a su amigo, así como un vasto repertorio de baladas amorosas, como para tener la certeza de que ni con ese golpe le devolvería a la fría realidad. ¿Por qué, si el reino del amor es tanto más cálido que el terreno que pisaban? Y este conocimiento incrementaba su impaciencia y mal humor.

Decidió que debía arriesgarse un poco, para saber de qué hablaban ¡quien sabe qué le estaría diciendo esa mujer! Aprovechando un ensanchamiento del camino, hizo avanzar su cabalgadura para situarse lo más cerca posible de la pareja.

—Lo siento, Clara —le respondía de nuevo el caballero— si quieres me callo un momento y…

—No, no —le interrumpió ella, volviendo a sonreír— no hace falta. Es bueno tener alguien de la misma edad para conversar. Simplemente, cambiemos el tema.

Y echando una ojeada completa a su acompañante, añadió:

—Cuéntame, caballero ¿qué significa tu escudo? Es curioso que sea simplemente un color y nada más.

—Oh, eso es porque no está completo aún. Verás, el blasón es para el caballero como su nombre. Y el nombre, es también un destino, una misión de vida: lo que se es y lo que se llegará a ser.

—¿Y tu vida es… “verde”? ¿Qué sentido tiene eso?

Edward rió.

—¡No, no! Primero, cada cosa en la heráldica tiene su significado. Un color puede decir muchas cosas. Pero es lo que te digo: el mío no está completo: y no lo estará hasta que me haya ganado un nombre, con esta lanza, con esta espada. Solo entonces grabaré mis hazañas en este escudo, que será el símbolo con que me reconozcan amigos y enemigos en la batalla, como digno hijo de mis ancestros.

—Y el verde, entonces ¿qué es? ¿Cuál fue esa primera hazaña que te permitió tomar ese color?

—El verde es la base del blasón de Nedrask, cuyo marqués me armó caballero. Es en gratitud a él que lo llevo.

—Ya veo. O sea, no has hecho nada que valga para un escudo —le dijo en son de broma. Edward captó el tono, y replicó, contento de haber dejado atrás el aire triste con que había comenzado el diálogo:

—¡Hey! No es fácil esto. Ahora soy yo el dolido —rio— si no viniera de ti la afrenta, Ulf tendría que cantar en el pueblo la historia de cómo te retaba a duelo y te vencía. ¿No es así, amigo?

Interpelado, su compañero solo respondió con un gesto ambiguo.

Ido el tiempo en esa índole de conversaciones, pronto llegaron al primer puesto de trabajo en el bosque. Una solitaria atalaya de madera en un claro sembrado de tocones de árboles marcaba el lugar en que los leñadores hacían su oficio. Desmontaron y recorrieron la faena. Clara la conocía perfectamente y, llevándolos hacia las márgenes de la floresta, les mostraba las sendas entre el follaje y cómo reconocerlas a simple vista.

—Es importante diferenciarlas de los rastros dejados por los animales —les decía, luego de indicarles los modos de hacerlo— que solo llevan a madrigueras o a fuentes de agua. Este de aquí es importante: para llegar a esta faena, se puede hacer por el camino principal, por el que veníamos, o por este otro, que viene del interior del bosque, donde hay un arroyo. Los leñadores más viejos lo conocen también. Si quieres evitar sorpresas, debieras apostar vigías aquí también, Edward.

De esa manera, recorrieron todo el día la espesura, impresionados por la soltura de la joven. El caballero tuvo bien cuidado de memorizar los puntos que le indicaba: los caminos se entrelazaban en la selva, lo que los hacía confusos, pero, al mismo tiempo, si se escogían bien los cruces, serían necesarios pocos hombres para estar al tanto de todos los movimientos en la zona. Edward estaba contento: no le volverían a coger por la espalda.

Las aves preanunciaban ahora la inminencia de la noche, y la patrulla volvía a Odesia, iluminando el camino con teas encendidas, pues las tinieblas se adelantaban al crespúsculo bajo el denso follaje. Los caballos de Clara y Edward iban el uno junto al otro. La oscuridad inducía al silencio y a la charla en voz baja. Y acaso, también a reflexiones igual de oscuras y a preocupaciones. El caballero pensó en los bandoleros, y en la posibilidad de ser atacados. Y con ello, recordó también lo que Clara le había dicho sobre la culpa del Imperio en todo el asunto. Su voz entonces había sonado amarga y dolida. No como de quien apunta a una causa general, sino como de quien sabe precisamente a qué se refiere.

—Clara —le dijo— ¿recuerdas lo que dijiste hace un tiempo? ¿Acerca de que todo esto, la violencia en los bosques, es culpa del Imperio?

—Sí. ¿Qué hay con eso? ¿Te has convencido? Se supone que Dáladon y los señores, con los caballeros como tú a la cabeza, se ocupan de la paz y la justicia. No me parece que ninguna de las dos ande por aquí.

Sir Edward se esperaba una evasiva de ese estilo, por lo que insistió:

—Creo que te referías a algo más específico. La escalada de violencia y los métodos coordinados de los bandoleros me inducen a pensar una mente que planifica. Obviamente lo achaco a la destreza de Alcico, pero presiento que tú crees otra cosa. ¿Qué sabes de esto?

—¿Estás dispuesto a oírlo, de verdad, caballero? Lo que yo pienso podría manchar la imagen que tienes del Imperio.

—Si es por proteger a ese mismo Imperio, estoy dispuesto a escuchar sus errores.

¡Qué grandeza de ánimo! Se dijo impresionada la joven. Un sentir tan sencillo, tan noble y a un tiempo tan… tan recio. Agradeció que la penumbra ocultara su impresión, antes de contestar.

—Bien, yo te lo advertí. Óyeme: no es la primera vez que ocurre algo semejante. Hace años, algo parecido pasó en la costa de Iliria, que sufrió el flagelo de los piratas, que se esconden en el mar como los bandoleros lo hacen entre los árboles.

—Conozco esa historia. Fue el duque de Vaneja, ayudado por el barón de Aucus, el que devolvió la tranquilidad a esa costa.

—Sí y no. Eso ocurrió mucho después. Antes, los pobladores tuvimos que aguantar por nuestros medios. Mi padre, entre ellos, organizó la defensa de las caletas; él, que solo era un herrero. Lamentablemente, no pudo ver el día en que llegó la flota de Vaneja, capitaneada por el famoso barón. Tampoco yo pude alegrarme con ese día, pero esa es otra historia.

—No veo todavía a dónde vas con todo eso. ¿No es la intervención de esa flota la prueba de que el Imperio se preocupa de sus provincias?

—No: es la prueba de que el duque velaba por sus intereses. Los piratas fynnios tuvieron la mala idea de extender demasiado sus rapiñas, amenazando las costas ducales. Si no fuera por eso, Iliria seguiría en su poder. En cambio, las operaciones de los del mar estaban alineadas con los planes de un señor local, de uno que en nombre del Imperio tendría que habernos protegido, y en cambio se ocupó solo de sacar provecho de la situación, asociándose a los piratas. Ese ricohombre tiene un nombre: Quinto.

—¿Quinto?

—Sí. El mismo que hoy regenta Namisia. Y, oh sorpresa, de nuevo el mismo patrón de rapiña bajo sus narices y ninguna autoridad imperial haciéndose cargo. Todos tendrán sus excusas, por supuesto, pero lo cierto es que no quieren ver.

—Lo que dices suena terrible y al mismo tiempo posible. Pero son solo conjeturas…

—Tómalo como quieras, caballero. Pero yo he visto a Quinto. Tengo el recuerdo clavado en el alma, como una imagen maliciosa, como un veneno que corroe. Ese hombre… ese monstruo es peor que un vampiro que se alimentara de sus súbditos: aquellos demonios de las historias al menos entregan a la muerte a sus víctimas, luego de beber su sangre. El miserable de Quinto, en cambio, se bebe día a día las vidas de los que le están sometidos, que en cambio están condenados a envejecer bajo sus garras.

La respiración de Clara se agitaba al pensar en el regente, y no pudo continuar, presa de un furor que le llevaba a apretar los puños y los dientes. A la luz roja del fuego de las antorchas, a sir Edward le pareció que su rostro se había transfigurado por el odio: un odio que le parecía muy difícil de explicar. Algo muy horrible debía estar en la raíz de esa aversión, una historia que intuía increíblemente dolorosa. Trató de ser cauteloso con su siguiente intervención:

—No conozco al tal Quinto sino solo por lo que se dice de él… —comenzó— en su día el duque me comentó que cuando asumió la protección de Iliria tuvo que deshacerse de algunos ricohombres que se habían mostrado incompetentes para la protección de sus costas…

—Lo de Quinto no es mera incompetencia. —le interrumpió— Ese hombre es un zorro. Y aunque lo fuera, en nada cambia los hechos: no importa si es un incapaz o un despiadado, el punto es que aquí y ahora el Imperio no interviene, pudiendo detenerle los pies. Y probablemente no lo haga, a menos que sus acciones lleguen a fastidiar a algún señor más fuerte que él, como ocurrió en Iliria. El Imperio detenta el poder, y se mueve, como lo veo yo, solo por él: a pesar de toda la cháchara sobre ideales, ninguno de los señores renunciaría de buena gana a su influencia, aunque de ello dependiera la llegada de la justicia que predican.

Sir Edward no supo qué responder, y las tinieblas terminaron de imponer el silencio sobre la comitiva.

Continuará...

August 20, 2021

Edward o el Caballero Verde, Part XVIII

La llegada de un mercader al villorrio era siempre un acontecimiento festivo. Y mucho más ahora, en que los caminos eran cada día más peligrosos: pocos hombres de negocios se aventuraban con su carga de bienes entre los poblados del interior; para hacerlo había que ser o muy valiente y rico para contratar buena guardia, o estar desesperado.

Ese último caso parecía ser el del aventurero que llegó a Odesia por la tarde a ofrecer sus mercancías, y fue recibido como si se tratara de un circo ambulante que viene a hacer fiesta. Los pobladores se volcaron a las calles, mientras el hombre y sus socios voceaban sus productos, al tañido de una campana de mano que convocaba a las gentes. En la pequeña plaza, se detuvo la carreta y desplegó el puesto con sus variedades: telas, vinos, quesos, pieles, artesanías y hasta armas bárbaras y otras cosas exóticas, de los más diversos mercados por donde los comerciantes decían haber pasado.

—¿Qué nuevas traéis, mercader? —le preguntó sir Edward— ¿habéis tenido duro viaje?

—Duro y largo, caballero. Mis chicos y yo venimos desde el Este, de los pueblos de las Llanuras Salvajes, que gobierna con mano firme Theleas el Audaz. En aquellas ciudades bárbaras hemos cambiado el oro del Imperio por estas ricas pieles y tejidos que veis, y también por algún buen acero. A decir verdad, y me pesa decirlo, las rutas son más seguras hoy en aquellos campos de salvajes que en estos bosques, infestados de malhechores. Para evitar caer en sus manos tuvimos que hacer el camino largo, descendiendo hasta el borde del pantano, desde el campamento de la legión en Aklos subimos por uno de los brazos del delta, pasamos por Príamo, por Urbia y el Obelisco, región en la que aún se nota la influencia del corregidor, y luego nos internamos bosque al norte: mientras más lejos, más peligroso se ha hecho. Perdí dos de mis carretas, y ahora necesito venderlo todo para recuperar las expensas del viaje. ¡Malditos sean Alcico y sus gentes!

Y refrendó su imprecación con un escupitajo al suelo, como solía hacerse entre el pueblo.

—Lamento oír eso, quiera el Creador que en algo sirva lo que hacen mis muchachos aquí para devolver la paz a estos bosques. Y a propósito: dijisteis tener algún acero, y a mí me gustaría renovar un poco el equipo de mis hombres, e incluso, si cabe, armar a los de este pueblo. Ya se ve que se necesitan manos para el trabajo.

—Sí, mi señor, tengo del bueno: forjado por los maestros herreros del Este. Os enseñaré.

Mientras examinaba una larga espada que el mercader le ofrecía, ornada en la guarda y curvada la hoja como solía ser la usanza entre los alanos, vio reflejada en el hierro la figura de Clara, que se acercaba al puesto con Lope y Madalena de la mano. Sin pensarlo, se volvió con una sonrisa nerviosa, pues mientras parte de él se alegraba de verla, otra parte había procurado evitarla, temeroso de los sentimientos que su presencia le provocaba.

—¡Hola, Clara! —la saludó con una familiaridad de la que se arrepintió al instante: Ulf estaba por ahí cerca, y no le agradaría verle con ella.

—¿Cómo estás, caballero? —le respondió regalándole una sonrisa— Es raro verte, y más raro aún que no nos hayamos topado antes ¿no crees?

Incapaz de juzgar si aquello era una indirecta o solo charla inocente, contestó con un gesto que debió parecer de lo más bobo, pues los niños se rieron de inmediato. Hizo como si aquella hubiera sido su intención y agradeció al cielo esa salida fácil, antes de retomar la conversación:

—Estoy revisando las armas que ha traído el mercader desde el Este. Creo que a Odesia le vendría bien pertrecharse en estos días. ¿Qué opinas de esta? He sabido que eres diestra en el combate.

—No creo saber más que tú de espadas. Además, no he venido por las armas, sino por la curiosidad de estos dos, primero… y para ver alguna tela, también.

Esto último lo dijo en voz baja, como si se avergonzara.

—¿Telas?

—Pues sí… ya sabes, para vestidos y esas cosas. La costurera me ha dicho que podría componerme alguno a cambio de ayuda en tareas domésticas y, dado que no sé regentar una taberna…

Solo entonces Edward se fijó en los vestidos de la chica. Traía puestos unos gastados y sucios, color marrón, de paño de saco o algo así. Por debajo asomaban sus viejas botas altas, y a la cintura se ceñía con un gastado cinturón de cuero del que colgaba la bolsa del dinero. Un manto de lana blanca y manchada cubría sus hombros y ningún adorno la distinguía. Era evidente que era su única y usada tenida, salvo por el gambesón tachonado y los pantalones abombachados con que la vio la primera vez.

—Si lo que busca mi dama es tela —interrumpió el mercader— tengo de todo por aquí: ved, ved, sin compromiso.

Y diciendo eso sacó de un arcón varios rollos de géneros y pieles, algunos suntuosos y otros sencillos, pero todos de buena factura y tejido firme, obra de manos expertas de las Llanuras Salvajes. Al ver los colores y sentir la suavidad del material, brillaron los ojos de la chica. Sir Edward lo notó de inmediato, con esas intuiciones del corazón que hacen sagaces hasta a los más despistados.

—Son muy lindas —dijo ella al mercader— pero no creo tener lo suficiente…

—Mi dama —respondió el otro— decid el precio y arreglaremos: como le decía al caballero, no me queda más opción que vender, mientras aún conservo esto en mi poder. El Creador fulmine al terrible Alcico.

—Pues no sé… ¿qué opinan ustedes, niños? —dijo volviéndose a ellos— ¿entre estos dos?

—Pues el celeste te sentaría bien —interrumpió Edward y se maldijo al instante. La mirada de sorpresa de la chica le atravesó al punto desarmándole:— quiero decir… este… porque ya sabes, tus ojos…

Clara contuvo una risilla mientras se ruborizaba. Ver al gran caballero hecho un atado de nervios le dio una sensación coqueta que no recordaba haber experimentado. Lope y Madalena cuchicheaban como si captaran la situación, entre risas. O quizá reían por cualquier motivo, pero a Edward le parecía estar bajo la mirada del mundo, exponiendo su torpeza.

—Pues celeste será —declaró la mujer con amplia sonrisa.

—¿He de ponerlo a vuestra cuenta, caballero? —inquirió el comerciante, intuyendo la situación y pensando que así ayudaba a su otro cliente. Pero la pregunta fue un mazazo que aturdió al pobre guerrero. Clara salió al paso:

—Por ningún motivo —dijo seria. Pagaré yo, y no se dirá en el pueblo que haya recibido regalos de su señoría el capitán de los jinetes. No necesitamos más embrollos de los que ya tenemos.

—No sería ninguna molestia, Clara —aventuró Edward, volviendo en sí.

—No sabes lo que dices. —parecía haberse molestado con la ocurrencia— Será mejor que vuelvas a concentrarte en los aceros y ocupes tu dinero en beneficio de Odesia, y no en mí. Dime, mercader, acerca del precio…

Edward no sabía qué pensar. Pero poco a poco se dio cuenta de que Clara tenía razón, y que había actuado con mucha más sagacidad que él mismo. Aceptar un regalo y luego aparecer frente a todos con el vestido que él le hubiese dado… hubiese excitado las habladurías del pueblo. Mientras ella regateaba el precio, hizo como que inspeccionaba otros productos del comerciante, apartando algunas armas aquí, y una que otra piel endurecida que podía servir como armadura.

Encontró también un juego de gambesones largos, tachonados con bolas de acero. Recordó el de Clara, con el que le había conocido. El gambesón era una prenda acolchada que los guerreros solían usar bajo la cota de malla para disminuir la fricción, pero que en sí misma también ofrecía defensa: se la conocía también como “la armadura del pobre”, pues aunque los campesinos no solían tener los recursos para una cota de anillas de hierro, sí que podían rellenar un jubón, acolchándolo y agregando a veces tachones de metal para mejor protección. Una vez más, se preguntó por qué Clara tenía una prenda semejante y, en cambio, estaba tan pobre en vestidos.

—Mira, Clara —le dijo— estos son como el tuyo.

La chica miró rápido por sobre el hombro y asintió, mientras pagaba la tela.

—Sí, pero con uno me basta. Buen día, Edward.

Tomando la mano de Madalena comenzó a irse seguida por Lope. El caballero suplicó al mercader que apartara lo que había elegido para pagarlo después, y se volvió hacia la chica, diciéndole:

—Espera, dame un momento.

Ella se volvió, decidida.

—Edward, no aceptaré ningún regalo que…

—No, no, olvídalo. Tienes razón.

—Oh —eso la sorprendió y, muy íntimamente, también la desilusionó— ¿qué ocurre, entonces?

—Sólo me preguntaba… ya sabes, no es común ver chicas como tú. El día que te conocí llevabas un gambesón como los de allí, estabas armada y acababas de vencer a un par de bandoleros, que se dedican a las riñas.

—Habían asaltado la aldea el día anterior, y ustedes no llegaban aún con sus caballos y sus lanzas. Es lógico que estuviese armada.

—No lo niego, pero es curioso que tuvieses con qué armarte, y que supieras cómo usar todo ello. No es raro entonces que me pregunte cómo es que sabes de estas cosas. Estarás al tanto de que en la aldea se comenta mucho sobre ti y, bueno, quisiera saber de primera fuente.

—Edward, estás pidiendo más de lo que estoy dispuesta a dar. Te dije antes que aquí en el sur todos deben aprender a defenderse. Quizá debiera haber más como yo, es solo que no sobreviven hasta mi edad. Mi padre se enfrentó a los piratas fynnios siendo yo muy joven, y lo perdimos todo así. No voy a decir más: es suficiente con que sepas que perdí mi infancia en manos de esos desalmados asalta costas. Tengo mis razones para callar, y eso debiese bastar a un caballero.

—Perdona, Clara, no he querido revivir malos recuerdos. También tuve una infancia difícil ¿sabes?

—¿Tú? No puedo imaginarme tal cosa. Seguro creciste entre sedas.

—Podría haber sido así, en otra casa que la mía. No, desde pequeño mi padre me hizo sentir la responsabilidad de estar a la altura de la herencia familiar. No soy el mayor, pero recuerdo que siendo un niño nos contaban las historias de honor y valentía de mis ancestros en Uterra. Nunca me obligaron a nada, mas no puedo decir que haya tenido una niñez común: yo mismo me decidí muy pronto a convertirme en guerrero del Imperio. Desde los diez años, dejé los juegos y empecé a manejar la espada. A los doce, mi padre me envió a la frontera, al marquesado, y entré al servicio del señor de Nedrask. Debí haberme dedicado a ayudarle como paje, pero la frontera está siempre en guerra y yo me lancé contra los varnos. A los catorce ya había participado en varias escaramuzas, y mis aceros habían probado la sangre, mis manos habían matado. Luego fui armado caballero.

—¿Por qué me cuentas tu carrera?

—No lo sé. Lo siento: yo abracé voluntariamente este camino, no tengo idea de cuál habrá sido el tuyo. Pero creo que coincidimos en haber perdido la inocencia de la infancia antes de lo acostumbrado.

Clara guardó silencio, pensativa. Edward aprovechó para continuar:

—Permíteme una última cuestión: si tu padre se enfrentó a los fynnios quiere decir que eres de la costa, lejos de aquí. No te sorprenderá que me atreva a preguntar cómo llegaste a los bosques… y como los conoces tan bien.

Las pupilas de Clara se encogieron de sorpresa, al abrir ella grandes los ojos. Y luego, como un balde de agua fría, presintió que Edward sospechaba de ella. Se maravilló de su propio asombro: al fin y al cabo, todo el pueblo lo hacía. Y, sin embargo, había abrigado la secreta esperanza de que con él fuera distinto.

—¿Quién te mandó preguntar tales cosas? ¿A quién has estado oyendo…? Ha sido tu amigo, cierto, ese ¿Ulf? El que va por ahí con su cítara. Seguro que ha estado prestando oídos a habladurías ¿y tú le crees?

—Clara, por favor, no me malinterpretes —intervino hablando rápido, temiendo que se fuera de golpe— No es eso. Yo… yo no dudo de ti. No puedo hacerlo y… y dejémoslo así, también yo quiero callarme las razones. Pero tengo una misión aquí, Clara. No confías en los hombres del Imperio, en los caballeros como yo o en la autoridad: sea. Pero sí que quieres proteger esta aldea. O al menos a Lope y Madalena ¿no es así? Pues bien, es indiscutible que sabes moverte por los bosques. No puedes negarme que has estado en ellos, y que abandonaste la aldea durante meses, internada por esos caminos. No sé cómo los has aprendido, pero no te interrogaré más sobre ello. En cambio, necesito de tu ayuda, Odesia necesita de tus conocimientos, de tus habilidades.

Eso era nuevo. Y de algún modo expresaba una confianza de la que se alegró. Pero no podía mostrarse entusiasmada, tan de golpe, luego de haberle encarado con enojo.

—¿Qué necesitas de mí?

—Has oído, seguro, que las cosas se complican. Los bandoleros son cada vez más y más agresivos, se habla hasta de insurrección. Me tiene harto estar a la defensiva, debemos pasar a dar el golpe, o hacer algo que permita al menos trabajar en paz. Y para eso necesito adelantarme a sus movimientos, en lugar de estar siempre reaccionando. Si conociera las rutas de los árboles… quizá podría anticiparme mejor a ellos. Sé que no tienen campamento fijo, pero forzosamente se mueven por sendas que yo y mis hombres no vemos. Quizá tú sí.

Bajó ella la vista. Y se topo con la de Lope.

—¿Irás al bosque? —le dijo este.

Clara no pudo negarse. Hubiese sido muy sospechoso, se dijo para justificarse. Y no podía perder el favor del caballero. Bien sabía que muchos le aconsejarían en contra de ella, por lo que no debía dar pie a confirmar ninguno de esos rumores: si lo hacía, no podría volver al campamento de Dardán sin temer por su vida, y perdería toda oportunidad de llegar a Quinto.

—¿Qué dices, Clara? ¿Me acompañarías a una ronda de inspección, a las faenas que protegemos? Si me muestras los secretos del bosque, podremos evitar nuevas pérdidas.

—Está bien, Edward —dijo ella— cuenta conmigo.

Continuará...

August 13, 2021

Edward o el Caballero Verde, Parte XVII

Edward no sabía muy bien cómo interpretar lo que le ocurría con Clara. Apenas la conocía, y su imagen estaba simplemente clavada en su alma. Sabía, además, que la suya era una idea muy distinta a la que tenía el resto del pueblo. Y en especial Ulf, cuyo recelo crecía de día en día. En otra situación, hubiese sido lógico que el joven guerrero expansionara su sentir con el amigo, pero precisamente esa hostilidad que entreveía en él le refrenaba. Había, además, otro escollo que impedía que él mismo se consintiera pensamientos de ninguna clase. Si alguna vez dejaba que su imaginación divagara demasiado en el futuro, y compusiera historias de galante cortesía como en las baladas, no solo le contradecía el convencimiento de que la ruda mujer no se avenía con ese esquema, sino también que esa rudeza les separaba: el porte y la estampa de lord George se presentaban ante su memoria, con gesto grave, para recordarle su condición de noble y miembro de una estirpe heroica, que mal podría, sin deshonra para su casa, vincularse a una desconocida.

Comprendía bien esto. Su padre le hubiese aconsejado apagar esos fuegos que comenzaban a avivarse en el corazón. También él lo hubiera así recomendado a Ethan, por ejemplo, si hubiese sido el caso. Y, sin embargo, qué doloroso se le hacía de solo pensarlo. En lo íntimo de su ser, no podía permitirse reconocer lo que le ocurría.

Obviamente, el secreto tormento de su amigo no pasó desapercibido a Ulf. La sagacidad del músico no hubiera podido dejar de notar, además, la causa de ese pesar. Y esperando a que el caballero le compartiera la pena, se dio cuenta adolorido que este le rehuía: jamás se habían dejado de contar estas cosas, hasta ahora.

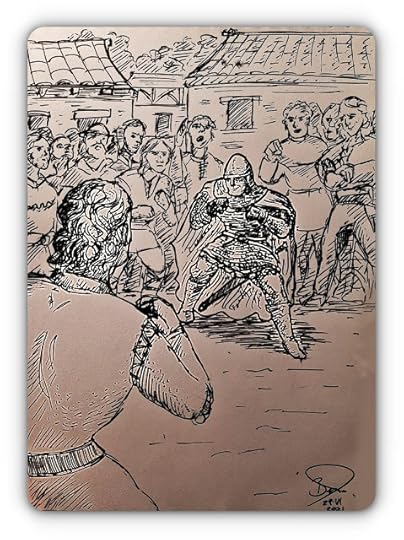

Pero para el capitán de los jinetes que protegían Odesia otras preocupaciones vinieron a tomar el lugar de estas cuitas. Una serie de ataques coordinados a las faenas madereras, al interior de los bosques, hubieron de lamentarse con pérdida de vidas y de trabajo. El miedo cundió en las aldeas, que vivía de la tala que de pronto se volvió empresa peligrosa. En Odesia, a todos les pareció que se trataba de una represalia. Los hombres del bosque, de hecho, lograron hacer llegar la noticia de que estaban dispuestos a vengar la muerte de uno de sus jefes en el último asalto al pueblo. Cuando la nueva, en boca de uno de los trabajadores que había escapado a la emboscada, se escuchó en la taberna, las miradas se clavaron sobre Clara. Edward se encontraba allí, a pesar de que había estado evitando el encuentro con la joven, precisamente para escuchar de primera mano los detalles del ataque. Y no fue capaz de sufrir que esas personas descargaran su enojo sobre la mujer, que no había hecho otra cosa que defenderles en el momento de más peligro.

Levantó entonces su voz, como lo hizo en su día el tabernero, y refrenó las protestas airadas de los aldeanos: Odesia no necesitaba sus miedos, y sí, en cambio, el coraje de Clara para plantarse frente al agresor en defensa de los más débiles, como los niños. Los bandoleros amenazaban, era cierto, pero no puede esperarse menos si uno se opone a sus funestas pillerías. Dos opciones tiene la aldea: o bien plegarse a la tiranía de los hombres del bosque, o bien hacerles frente con entereza, aunque significara sacrificio. Aquí tenían su espada, su lanza y su escudo: los rufianes no osaban entrar al pueblo a causa de los diestros jinetes del caballero de Uterra. Y en adelante, tampoco se atreverían a atacar sus faenas, pues en ellas se toparán con su acero.

El anuncio de la protección de los trabajadores al interior del bosque fue acogido con entusiasmo. Sin embargo, se transformó en una nueva preocupación para sir Edward, que debía así dividir sus fuerzas y repartirlas entre la espesura y la misma aldea. Si tan solo conociera el número de sus enemigos… pero ni eso sabía. ¿Y cómo, entonces, decidir cuántos hombres destinar a cada puesto?

Los ataques continuaron, y hubo ocasión de blandir las armas. Esto alegró a los soldados de Edward, que llevaban un tiempo de cansina inactividad. Los bandoleros comprobaron que no estaban listos para los jinetes, y las primeras victorias dieron seguridad a los habitantes y tranquilidad a las faenas. Pero no era ese el estado de la región. Al caballero de Uterra tocaba coordinar las milicias desplegadas por el corregidor, que protegían diversos villorrios del interior, usando Odesia como centro de operaciones: y pronto se recibieron noticias de ataques mayores a diversas villas, e incluso del levantamiento en armas de algunas de ellas, tomadas por los hombres de Alcico, que llevaba así a otro nivel su lucha en el sur. Al mismo tiempo, el hostigamiento en torno a Odesia creció, aumentando el número de los atacantes: Edward no podía garantizar la seguridad de todos, y hubieron de reducirse los trabajos y abandonarse algunos puestos tradicionales de tala, que cayeron bajo el control de los bandidos. La situación general era mala, según daba cuenta un mensaje de Casiano, que advertía al caballero de que no disponían de más hombres para hacer frente al peligro. Lo de Alcico había dejado de ser mera pillería, y parecía ya, en toda regla, insurrección.

En fin, el señor de Urbia le conminaba pese a todo a resistir, pues el barón de Aucus le había asegurado que pronto terminaría su campaña contra los fynnios, inusualmente larga, y podría disponer del ejército regular de la gobernación para limpiar y someter los bosques. Pero hasta que eso no ocurriera, debían mantener sus posiciones.

—Aunque la guarnición de la gobernación de Calidia esté ocupada en la campaña contra los piratas, —se lamentaba el caballero a su amigo Ulf— la legión apostada en el campamento de frontera en Aklos está ociosa y bien podría solucionar todo este problema. Al barón le bastaría con apelar al rey turdetano, que vive en Dáladon junto al emperador, para disponer de esos refuerzos. Y en cambio, aquí estamos, viviendo una especie de asedio sin murallas: no se puede trabajar con calma, y eso significa menos madera y menos recursos y sustento para los locales. No quiero ni imaginar lo que pasará cuando, dentro de unos meses, los señores de Namisia y Dórida pretendan cobrar el tributo anual, y los aldeanos no tengan lo suficiente para pagarlo sin someterse a duras penurias el resto del año.

—Bah, los señores de Namisia y Dórida: uno, en Dáladon hace años, el otro, ni se entera de lo que ocurre, beatamente en su ciudad. ¿Qué derecho tienen para cobrar tributo alguno de tierras que no se han dignado proteger?

—Lamentablemente, lo tienen, por edicto real e imperial.

Ulf escupió al suelo, con disgusto.

—Pues a mí me parece que no son dignos de tales títulos. Si fuesen la mitad de lo que es tu padre, o se comportasen como el marqués, o incluso como el duque de Vaneja, que al menos cuida de lo suyo. ¿Y por qué el barón de Aucus no echa mano de la legión? Por lo que me has contado parece un hombre sensato, empeñado como tú en la defensa de todos.

—Me temo, Ulf, que es cosa de política. Para tener el apoyo de la legión imperial, lord Geoffrey debe declarar al rey que sus fuerzas no son suficientes para contener la insurrección. Aparte de que eso significa tratar el problema de los asaltantes de caminos como algo más grande de lo que se imaginan en la corte de Dáladon, el rey turdetano tendría que pedir a su vez la intervención del emperador, para que este ponga en su mano la legión que guarda la frontera. Hacer tal cosa para el barón significaría reconocer que no ha podido guardar la paz dentro de los límites de lo que se le confió, o bien aceptar que Casiano no pudo hacerlo. Y como Casiano es el candidato del barón al señorío de Namisia, hacerlo así probablemente implicaría que el rey turdetano termine por escoger al otro pretendiente, sugiriendo al emperador que conceda a este la señoría y no al corregidor de Urbia.

—¿Y el otro pretendiente es…?

—El actual regente de Namisia, Quinto.

—¿El mismo sinvergüenza que no ha hecho nada? ¿A él elegirían el rey y el emperador, a pesar de los esfuerzos de Casiano? ¿No es eso injusto?

—A mi juicio, sí, y creo que es por eso que el barón se cuida de pedir la intervención de la legión. En Dáladon no ven lo que nosotros vemos.

Una imprecación grosera subió a los labios de Ulf. Edward no dijo nada ¿qué podía reprocharle? En el fondo, su opinión, aunque más elegante, no era distinta.

—Hace unas semanas atrás, Clara me decía algo parecido —soltó el caballero.

Ulf alzó una ceja, incrédulo de que la joven hubiese soltado una maldición como la suya delante del caballero. Edward comprendió el malentendido y se apresuró a rectificar:

—No del modo en que tú lo has hecho, por cierto. Modo del que no diré nada y lo achacaré a lo que has aprendido de tus amigos trotamundos. Lo que ella dijo más bien es que toda esta situación es culpa del Imperio. No estoy del todo de acuerdo y reconozco que me molestó oírselo, pero he de admitir que, si bien no es culpa de Dáladon que haya delincuentes en los bosques, sí que es a causa de estos juegos políticos el que un inicial puñado de sin ley haya crecido tanto en poder.

—Es curioso que sea Clara quien lo diga…

—Oh, vamos, Ulf. ¿De nuevo con esos recelos? Creo que ya lo hemos discutido.

—No, Edward, no lo hemos discutido. ¿No ves que esos ojos traicioneros te nublan la mente?

—Pero ¿qué dices?

—Por favor, es clarísimo. Nunca te había visto tan nervioso frente a una mujer. De solo pensar en ella y te cambia el rostro. No has querido decirme nada, pero no logras ocultármelo, ni por un segundo. Además, quisieras no sentirlo: llevas días eludiéndola, y mira si es difícil en un pueblo pequeño como este y con esos niños buscándote por todos lados.

Su amigo tragó saliva, incómodo. Se había puesto colorado.

—¿Lo ves? ¡Ahí está de nuevo! ¿Es eso rubor, en las mejillas de un guerrero imperial? ¡Años que esperaba verte así, a decir verdad! ¡Cómo hubiera disfrutado de gastarte alguna chanza, si ese color te lo hubiese dado alguna de las señoritas de Nedrask, o las doncellas que tan graciosamente ofrecían sus pañuelos por ti, cuando triunfaste en las justas organizadas por el duque de Vaneja! Pero no. No puedo celebrártelo ahora. Y no porque sea plebeya ¡quién soy yo para sermonearte en eso! No: Edward, escúchame bien. Me temo que Clara no es quien dice ser. Te estás enredando en un asunto que terminará por ponerte o contra Odesia o contra ella. Y entonces, sufrirás el triple.

El caballero volvió el rostro al amigo, con semblante ahora crispado.

—¿Qué estás insinuando, Ulf? Clara es leal a esta aldea. Puede que no tenga mucha confianza en el águila imperial, pero eso no la hace una criminal. No permitiré que también tú, al igual que los chismosos del pueblo, te goces en hablar mal de ella.

—¿Y qué harás? ¿Me retarás a duelo? ¿A mí, tu amigo? ¿A mí, tu siervo? No sería más que deshonra para ti, y una hazaña para mí. Edward, abre los ojos y juzga con la cabeza, no con el corazón: Clara es sospechosa. Y debiera ser tu primera sospechosa entre todos los posibles involucrados en esto. ¿Acaso no has oído lo que se dice de ella? De la nada llegó un día al pueblo, para colmo armada. Esa primera tarde hirió a la vista de todos con un puñal en la taberna.

—Fue en defensa personal. El mismo tabernero le ofreció su protección.

—Protección que utilizó para tejer lazos con los del bosque, si es que hay que creer a los rumores, vínculos que atrajeron hacia aquí a los bandoleros.

—Eso no son más que palabrerías.

—¿Quién es, entonces, Clara? ¿Por qué jamás ha contado su pasado? ¿Quién puede decirse su amigo en esta aldea?

—Puede guardarse su historia todo lo que quiera. Y por amistades, basta con que el tabernero y su mujer, conocidos también en Urbia junto a Casiano, le hayan dado su confianza.

—Y ambos ahora están muertos.

—Y ella cuida de sus hijos. Los salvó del ataque…

—Al que llegó convenientemente tarde para no salvar a los padres. ¿No lo ves aún?

—Todo pueden ser coincidencias… tú no te has permitido verla bien, no has querido darle oportunidad.

—¡Ah! ¡Es imposible contigo! Bien, concédeme al menos una cosa: aunque no esté en relación con los maleantes de las selvas, al menos es seguro que es buena conocedora de los bosques. Desapareció meses antes del ataque a Odesia: así como vino, se fue un día. Regresó luego, sin que nadie sepa dónde estuvo. Es seguro que no en otra aldea, pues lo hubiéramos sabido.

—Eso es una conclusión apresurada…

—Sea. Pero no es apresurado asumir que conoce los caminos del bosque mejor que otros. Y que sabe luchar bastante bien, lo que no necesito recordarte que no es frecuente en una dama. Si está hecha a la vida de la intemperie, como sugieren sus habilidades y el gambesón que usaba al llegar al pueblo, entonces debe haberse cruzado con los bandoleros en alguna ocasión. Si está a favor o en contra de ellos, no lo sé. Pero creo que podría ayudar bastante más de lo que ha hecho. Su silencio, a estas alturas, es también sospechoso.

Continuará...August 6, 2021

Edward o El Caballero Verde, Parte XVI

Era noche cerrada. Por sobre los árboles y los tejados de la aldea, nubes borrascosas ocultaban el titilar de las estrellas y las pocas luces que aún brillaban venían de una que otra ventana insomne. Una de ellas pertenecía a la damnificada taberna. Clara estaba en el pórtico, tomándose un descanso del cuidado de Lope y Madalena, que dormían.

La brisa trajo a sus oídos un rumor que la inquietó. Levantándose, tomó consigo el cacho de vela con el que pobremente iluminaba a su alrededor, tratando de penetrar las tinieblas de la calle ante ella. Sabía que estaban ahí.

Un soplido apagó su luz e inmediatamente sintió unas manos que se cernían sobre sus brazos, por detrás, y algo que cubría su boca. Trató de luchar, pero ya era muy tarde: estaba sujeta.

—No eres tan valiente sin tus cuchillos, ¿verdad, Clara? No podrías vencer a ninguno de los muchachos mano a mano.

Solo pudo responder con gemidos ininteligibles, a causa de la mordaza que habían impuesto a su lengua. Hubo risas en la oscuridad, mientras la zarandeaban. Estaba bien: mientras no entraran en la taberna, mientras no recordasen a Lope y Madalena, ella podía sufrir eso y más, no era esta su primera vez.

—Denme luz —ordenó la misma voz de antes— quiero verla.

Chasquido de hierro y pedernal, la chispa y una antorcha que se encendía, iluminando el rostro calvo y la oreja cercenada.

—¿Nada que decir? —preguntó burlón— Te dije que lamentarías el día en que regresásemos. Quítenle la mordaza: si grita, morirá antes de que llegue la ayuda, de todos modos.

Cuando le hubieron sacado el trapo de la boca, hizo un supremo esfuerzo para no escupir en la cara a su agresor. En cambio, se atuvo al plan que había pensado previendo este encuentro.

—Dardán, bestia, veo que tu nuevo liderazgo no te ha dado nuevas luces. Estúpido como siempre. ¿Es que no vez lo que está pasando? ¿Crees, idiota, que he traicionado a Alcico? No serías capaz de ver una ventaja aunque te la indicaran con el dedo.

La cachetada fue dolorosa, pero la chica sabía que sus palabras habían tenido efecto, pues seguía viva y con la lengua libre. Dardán respiraba humillado, pero había picado su curiosidad.

—Golpea, claro. No te queda otra cosa. Así te respetarán estos, pero sabes tú que si quieres seguir siendo el líder tendrás que demostrar más que solo fuerza. Eso bien lo sabe el jefe, él entendería lo que ocurre aquí.

—¡Tú mataste al jefe! Lo he visto yo, luego de que me quitaste el oído.

Clara suspiró, con desdén.

—Dardán… no hablamos de la misma persona. Al que tú llamas jefe fue otro idiota como tú, que con su precipitación estuvo a punto de echar por tierra los planes del verdadero líder, Alcico. Hube de detenerlo. ¿Qué no comprendes? Te conviene que esté yo aquí, en esta aldea. ¿No vez que se ha transformado en el centro de los movimientos de nuestros enemigos? ¿No sabes acaso que está aquí el caballero de Uterra? ¿Y en quién confiará la aldea sino en quien la haya defendido? ¿Cómo te enterarás de los movimientos y de los planes de Casiano, sino es por mí, quien salvó a los hijos del tabernero, el hombre que se opuso a Alcico? Tengo la confianza de Odesia, ahora ¿y tú, so pelmazo, quieres sacarme de aquí?

Dardán no supo qué contestar. Miró hacia sus compañeros, con ojos de sorpresa, pero desconfiado aún.

—No… no es cierto. Tú… tú defendiste a esos niños porque… no sé por qué. Pero no era un plan: fue en el momento, en el calor de…

—Dardán, por favor, haz un esfuerzo y piensa. ¿Es que no te oyes? Claro que fue premeditado. ¿O tendré que decirte también que sé lo de Ulderico? ¿Con quien piensas que estuve antes de mi desaparición esa tarde? ¿Crees que hubiese actuado así, asesinado a mi jefe de patrulla, si no fuera por una orden más alta?

Tuvo el efecto deseado. Dardán ya debía, como nuevo líder, estar al tanto de la red de comunicaciones de Alcico y, al mismo tiempo, no podía decir nada de ello frente a los demás. La mención del nombre del juglar fue suficiente para convencerlo de que Clara se movía a un nivel superior, que daba credibilidad a toda su historia.

—Suéltenla —fue su desconcertante orden— Y vámonos de aquí. Nos seguiremos viendo, Clara.

Una vez más, se quedó sola en la noche. Temblando entera, se sentó junto a la puerta, como si un frío intenso la hubiese de pronto envuelto. Cuando se hubo recuperado, suspiró y entró en la casa, para cerciorarse de que los niños dormían.

Las habladurías, chismes y cotilleos en Odesia, como buen pueblo pequeño, estaban a la orden del día. Y más si se trataba de la misteriosa, algunos decían inquietante, Clara. La mujer guardaba celosamente en secreto su pasado. Nadie sabía de dónde había llegado o dónde había estado los meses en que dejó la aldea. Se murmuraba que tenía conexiones con los hombres del bosque, incluso había quienes estaban seguros de ello ¿no había demostrado un oscuro interés, en su momento, por todo lo referente a Alcico? Pero quienes efectivamente estaban de un modo u otro en conexión con los maleantes no podían denunciarla sin delatarse ellos mismos, aunque sí que podían echar a correr el rumor.

Sin embargo, por otro lado, estaba su curiosa relación con la familia del tabernero, aquel desdichado que tuvo el respeto de toda la aldea y las agallas suficientes como para desafiar a los bandoleros pidiendo la protección de Urbia. Él y su mujer —otro misterio: que la chismosa por antonomasia hubiese defendido a la chica de las malas lenguas— le franquearon su casa y la honraron con su simpatía. Y luego, la trágica muerte de ambos, el mismo día en que Clara reapareció, confirmaba las muchas sospechas de algunos, mientras que el testimonio de los niños, que la querían como a hermana y salvadora, desconcertaba a otros. ¿No era cierto, de todos modos, que se estaba haciendo cargo de los dos críos, sin tener ningún deber en ello? Lope y Madalena no tenían familia cercana en la aldea, y sus parientes más próximos, hermanos de la madre, vivían en otro punto del bosque, en Acimina. Cuando nadie más se había preocupado, la muchacha se hizo cargo de los huérfanos.

Odesia estaba dividida y no sabía bien qué pensar sobre la chica. Lo único cierto es que, se sintiera por ella simpatía o antipatía, el misterio que la rodeaba suscitaba desconfianza en todos. Y Ulf captó muy rápidamente este ánimo del pueblo, resolviendo poner un ojo sobre ella. Especialmente, porque su amigo Edward ya había puesto los propios en la mujer.

El caballero tenía decidido hablar con Clara. Por motivos estrictamente estratégicos, se decía. Ella había visto al líder de los que asaltaron Odesia: incluso, le había vencido. Cualquier pista que pudiera darle era un paso adelante en su situación. Así que, por razones totalmente estratégicas, caminó hacia la taberna, pensando en sus ojos, celestes como el cielo: estaba fija en su memoria esa mirada suya, intensa y sobrecogedora, tan indeleblemente grabada en su recuerdo que se había sorprendido varias veces volviendo a verla como si estuviese presente. Tocó la puerta, repitiéndose que esta era una visita estratégica. Por eso había acudido sin Ulf, no quería que nadie más se enterara…

La puerta se abrió interrumpiendo su discurrir y los ojos de cielo borraron todo vestigio de razonamiento en su cabeza.

—Sir Edward —le saludó ella, aunque con un tono cansino, que no supo el caballero por qué le dolió tanto— no esperaba encontrarte aquí.

El guerrero carraspeó, para volver a tomar posesión de sí mismo antes de responder.

—Clara —dijo— necesito que respondas algunas preguntas. Puede que sepas algo que nos ayude a dar con quienes atacaron Odesia.

—No creo que pueda ayudarte. Los bandoleros de Alcico se mueven constantemente, nadie sabe dónde encontrarlos.

—Pero vale la pena que lo intentemos, al menos: por esta aldea, por el sur y el Imperio.

A Clara se le escapó una risa involuntaria al oír aquello.

—¡Ja! ¿El Imperio? ¿Qué le importa al emperador lo que pase en estas villas?

—¡Cómo no le va a importar! —respondió desconcertado el caballero— El emperador y los reyes imponen la paz y la justicia en todos los rincones de esta tierra, y si hay bellacos que saquean e incendian poblados…

—Por lo que recuerda mi memoria, caballero, eso de la paz y la justicia no se ve en estas landas desde hace generaciones. Aquí cada cual debe saber luchar por sí mismo sin esperar ayuda de arriba, que no llega nunca. Y eso es cierto para nosotros, y también para los forajidos: ¿nunca te has preguntado cómo es que terminan en los bosques, asaltando caminos?

—Casi se diría que quieres justificarles, Clara. —Edward la miraba ahora con dureza, y ella recordó los rostros que le recibieron al llegar al pueblo, juzgadores. Sintió una mezcla de rabia y ¿aflicción? ¿Por qué le apenaba lo que pudiera pensar de ella ese hombretón?

—No me malinterpretes, sir Edward. Olvidas que los bandoleros mataron a los únicos que me dieron su confianza al llegar aquí y que cuido ahora de sus hijos. Sin embargo, esperar alguna solución de parte de la autoridad imperial es ingenuo. Ridículo, incluso. De hecho, todo esto es culpa, precisamente, del Imperio.

En ese momento, Lope y Madalena hicieron su aparición, impidiendo que el caballero tuviese tiempo a preguntar nada más: los niños, al verle, se lanzaron a saludarle, irrumpiendo en medio de la conversación. Alegre por la alegría de los pequeños, Edward se permitió hacer alguna gracia para entretenerles, un sencillo juego de manos que Ulf le enseñó en Uterra, con el que había sorprendido muchas veces a sus hermanitas.

Clara se vio obligada a contemplarle un momento, jugando con los niños. Al verle así, sin ese aire algo fanfarrón que adoptaba al hablar con los aldeanos, sin esas ínfulas de héroe, le pareció… no sabía expresarlo. Era distinto de tantos otros soldados o guerreros que había conocido. Claro que en sus años en el bajel pirata no había conocido a la mejor clase, y ciertamente a ninguno capaz de mostrar ternura, como él ahora. Una cálida sensación se encendió en su pecho. Jugueteando con sus cabellos, pensó que quizá estaba siendo muy dura con él. Entonces, el hombre le dirigió una furtiva mirada: un ligero rubor subió a las mejillas de la chica y, cuándo se dio cuenta, miró para otro lado, esperando no haber sido vista y maldiciéndose internamente. Hubiese querido salir corriendo, poniendo tierra de por medio entre él y ella. Y quizá lo hubiese hecho, no le costaba nada apartar a los niños y cerrarle la puerta en las narices. El solo pensamiento le dolió ¿qué le ocurría? Es que Lope y Madalena no sufrirían que echara al caballero. Y se dijo, además, que podría resultar estratégica la amistad con él. Eso: debía obrar con estrategia, no había ningún otro interés.

Sir Edward vio, por sobre las cabecitas alegres de Madalena y Lope, que se dibujaba una sonrisa brillante en el rostro de Clara, que iluminó su rostro. Tan inconsciente como instantáneamente, todas sus sospechas se esfumaron al contemplar ese rostro bello, que no podía ser sino bueno. Notó que el color se subía al rostro de ella antes de que apartara la vista y sonrió recordando escenas similares en la corte de Nedrask y de Vaneja. Solo que esta vez había algo distinto, que no sabía precisar y quizá tampoco admitir: algo en la mirada de ella, que le tenía como hechizado.

El caballero se reincorporó, mientras lo chiquillos volvían a correr por la taberna. Un silencio incómodo se aposó en torno a los jóvenes que no sabían bien ni a dónde ni cómo mirar, en un torpe juego en que los ojos se escondían los unos de los otros, con miedo a toparse.

—Eh… bueno.

—yo… ya tengo que…

—Eso, sí, mejor me voy, ya sabes.

—Sí, sí, hay… hay cosas que hacer.

La puerta de la taberna se cerró y a ambos lados quedaron la chica y el chico. Hubo de pasar todavía un poco de tiempo antes de que ninguno de los dos atinara a abandonar la hoja de madera.

Continuará...July 29, 2021

Edward o el Caballero Verde, Parte XV

Gritos de horror en medio de la selva, un lamento que atravesó todo el pueblo. Un fuego que se levantaba desde las chozas, gente arrojada a la calle con violencia, llantos de niños, lamentos de mujeres. Unos brazos fuertes que quisieron oponerse a la agresión: sangre que tiñó el polvo y cuerpos que cayeron para no volver a levantarse.El saqueo, cruel, comenzó en el momento mismo en que los hombres del pueblo fueron derrotados y los soldados de Casiano acuchillados. En ese momento, una patada tumbó la puerta de la taberna. El dueño del local se interpuso entre los asaltantes y su familia, con el cucharón del caldero como única, ridícula, arma. —Felicidades —le había dicho el líder de los bandoleros— hoy serás un ejemplo para todo el sur.El tabernero no contestó a la provocación, simplemente se lanzó apuntando a la cabeza. Pero el cucharón no llegó a su objetivo: un garrotazo en pleno estómago le hizo caer de rodillas al suelo. —Bien hecho, Dardán —dijo el jefe. Acábalo. —¡Piedad! —gritó la mujer del tabernero, abalanzándose sobre su marido, en un intento último de defensa— ¡llévense lo que quieran! Pero ¿qué hemos hecho para merecer esto?Dardán no prestó ninguna atención a las lágrimas de la esposa, ni a las de los niños que asistían abrazados a la escena, unos pasos más atrás. Para él era tan simple como descargar el garrote dos veces en lugar de una. Un golpe seco y bien dado en cada nuca, griterío de los muchachos, que lloraban a moco tendido, y un trabajo terminado. —Tomo tu ofrecimiento, mujer —dijo en voz alta el caudillo criminal, como si ella aún estuviera viva— me llevaré todo de este lugar. Empezando por esos chiquillos ¿no te parecen magníficos, Dardán?El secuaz rio, maliciosa y tontamente.—Seguro. El chico debe valer sus buenas monedas en el mercado correcto. Lo sé de mis días de pirata. En cuanto a la niña, pronto crecerá y servirá para otras cosas.—Bien, átalos entonces, nos los llevamos. Los demás —dijo volviéndose a la chusma que le seguía—: recorran este pueblucho y llévense todo lo que sea de valor. Quemen lo demás. Luego, nos iremos.Los bandoleros se entregaron a su tarea, dispersándose por la única calle de Odesia. En la sala principal de la taberna, donde había ocurrido todo, se quedaron Dardán, el líder, y los niños. Y en ese momento, una nueva silueta se recortó en la puerta de atrás. —Ni sueñes con ponerles tus manos encima, Dardán.Los maleantes se volvieron, reconociendo la voz. Al verla, se alegraron.—¡Oh, Clara! ¿Dónde habías estado? —dijo el cabecilla.Lope y Madalena observaban todo, los ojos grandes como platos. No podía permitir que ellos descubriesen su conexión con los hombres del bosque. No podía defraudarlos así.—No sé quién eres —respondió ella en voz alta— pero te lo advierto: deja a los niños en paz.—Oh… entiendo. Con que esas tenemos ¿los quieres para ti acaso?—No te atrevas a insinuar…—Dardán, llévate ya a esos críos, yo me encargo de esta insolente.Clara no estaba dispuesta a soportar que secuestraran a Madalena y a Lope ante sus ojos. En menos de un segundo, su puñal había volado atravesando media estancia, rebanando en el camino la oreja de Dardán, que aulló de dolor.—Quieto —le dijo— porque el próximo irá entre los ojos.Desconcertado, el jefe se lanzó sobre ella, gritándole de todo. Pero su ímpetu acabó al sentir el hierro en su estómago.—Si hubieras prestado más atención —le dijo Clara en un susurro, mientras aún estaban cerca la una y el otro— hubieses sabido que siempre tengo dos dagas conmigo.El cuerpo cayó pesadamente hacia un costado, a la vista de Dardán, que sangraba e inútilmente hacía presión con su mano sobre el oído cercenado. Los ojos del criminal la odiaron, mientras ellas se le acercaba con paso decidido.—Sal inmediatamente de aquí, bruto. Y asegúrate de que tus amigos te sigan. El jefe acaba de caer en una escaramuza: qué lamentable. Ahora toca que volváis a los bosques, no queda nada más que hacer en este lugar.Incluso Clara se sorprendió de la reacción de Dardán. Por un segundo, creyó ver el miedo reflejado en la mirada de ese ex pirata, una cosa que jamás pensó posible en él. Se levantó con dificultad y dio un par de pasos vacilantes hacia atrás. Y entonces se recompuso. —Pagarás por todo esto. Llegarás a añorar tus días de prisionera de los fynnios, cuando volvamos. —Los estaré esperando —contestó fiera. Cuando el forajido se hubo ido, Clara corrió hacia los niños. Los tres se abrazaron: y mientras los muchachos moqueaban desconsolados, lágrimas silenciosas quemaban las mejillas de Clara.

Los cascos de los caballos retumbaban como tambores de guerra en los pechos de los hombres, mientras aceleraban más y más el paso hacia Odesia. Una tormenta de pensamientos se había desatado en el corazón de Edward, que conducía cincuenta lanzas hacia la remota aldea: medio centenar de jinetes no era una fuerza despreciable y, sin embargo, el caballero temía que fuese inútil.Apenas supo la noticia envió mensajeros a anunciarla también a Casiano, informándole que dejaba el Obelisco para establecerse en el corazón de la selva, en la aldea atacada. Debía actuar rápido, por eso no podía esperar a que el corregidor aprobara su plan. Pero le pesaba la certeza íntima, que no podía confesar en voz alta, de saber que al llegar ya no encontraría al enemigo. Por rápidas que fueran las nuevas, siempre las oiría después de los hechos, y siempre estaría un paso por detrás. Y eso le frustraba. Cincuenta lanzas, cincuenta espadas: y ninguna de ellas castigaría al agresor, ninguno de sus escudos protegería al débil, que ya había sido ultrajado.Ver el resplandor del incendio que moría, tiñendo de sangre las nubes tormentosas, habría incrementado su furia al entrar en el asolado villorrio y, en medio de su ansiedad del último tiempo, el desahogo hubiera sido violento. Mas la lejanía de Odesia evitó que arribaran tan pronto, y cuando entraron en el pueblo, avanzada la tarde del día siguiente del ataque, las cenizas estaban frías.El relincho de los caballos llenó el aire, cuando los cincuenta hombres capitaneados por Edward tiraron de las riendas deteniendo su carrera. Rostros asustados asomaban por puertas y ventanas.—¡No temáis más! —anunció el caballero— venimos en nombre del corregidor, Casiano de Urbia. Estamos aquí para proteger, no para despojar. ¿Quién hay que pueda explicar lo sucedido, o apuntar hacia donde huyeron los que os hicieron esto?De a poco, los aldeanos salieron a la calle. No era el recibimiento esperado, pero su desconfianza era comprensible. Con un gesto, el caballero ordenó a sus hombres apearse y dio el ejemplo, descendiendo de Diamante y quitándose el yelmo: nada más lejos de su intención intimidar a esa pobre gente.—Ya estuvieron aquí soldados del corregidor —le dijo uno, acercándose— de poco nos han servido, más que para atraer la ira de los del bosque. Nunca fueron tantos como ayer, y han asesinado al hombre que pidió la ayuda de Casiano en primer lugar ¿qué os hace pensar que vuestra presencia aquí será buena para nosotros, esta vez?—Uderzo, Albeen, Gundisalvo, Tancredo y Saltián. —pronunció despacio esos nombres, dejando que la pausa los llenase de contenido— Conocía a cada uno de ellos. Personalmente los envié aquí, cuando oímos vuestro llamado, vuestro grito de ayuda. Fueron mis hombres, fueron mis amigos: y su vida se apagó acá, en Odesia, donde nadie se esperaba un ataque de esta envergadura. Hoy no somos cinco: somos cincuenta los que nos ponemos al servicio de la aldea, los que castigaremos esta tropelía y haremos justicia no solo a la memoria de vuestros muertos, sino a la de Uderzo, Albeen, Gundisalvo, Tancredo y Saltián. No puedo garantizar que no habrá represalias, pero sí que contarán con mi escudo, y con el de mis hombres. Si de algo sirve, esta es la palabra de sir Edward de Uterra. Ahora, decidme ¿los habéis sepultado ya? Guiadnos a donde reposan nuestros amigos. El nombre causó efecto inmediato. Ulf no pudo dejar de sentir cierto orgullo por su amigo: ahí estaba, en esencia, retratado el carácter del caballero que había dejado el hogar para levantar el estandarte del águila tricéfala, para soplar del cuerno de la justicia. La gente se arremolinó en torno a ellos, dando muestras de bienvenida, y desahogando por fin las penas contenidas, mezclando el duelo y la alegría. Los guerreros fueron conducidos hacia las afueras del otro lado del caserío, donde en una pequeña colina en la linde de los bosques se levantaban los pétreos muros del cementerio. Oraron frente a las lápidas y, al volver, Edward declaró que la aldea estaba en adelante bajo su personal protección, dando las primeras órdenes a sus hombres para tomar la vigilancia de la zona y comenzar a recabar información que les pudiese llevar a encontrar el escondite de los bandoleros. Fueron conducidos de vuelta al pueblo entre el regocijo de los lugareños.Los niños que correteaban por el lugar, burlada la vigilancia de sus madres, con toda naturalidad se acercaron a los recién llegados, curiosos y atraídos por los caballos y por las armas brillantes. Y entre todos, el que mayor interés suscitaba era por supuesto el capitán de aquellos hombres, que hubo de permitir que se probasen su casco, que acariciasen a Diamante y que le hicieran mil preguntas, que contestó divertido, recordando la radiante inocencia de sus propias hermanas.Había ahí un par de chiquillos, de unos doce o diez años, que llamaron su atención. No reían como los demás. Le miraban de reojo, como si batallaran entre el temor y la curiosidad, manteniéndose pese a todo juntos, a poca distancia de los demás niños. Se le encogió el corazón al ver sus rostros decaídos, tristes.Apartándose de los otros pequeños, que le siguieron admirados, Edward se acercó a la parejita y se encuclilló junto a ellos, con su mejor sonrisa. El mayor tenía de la mano a la menor, y al acercarse el caballero se apretujaron aún más juntos, si cabe.—Hola —les dijo tranquilizador— no tengan miedo. Me llamo Edward. ¿Ustedes?La pequeña miró al otro con ojos grandes e interrogantes, y fue este el que habló, tratando de poner voz seria:—Me llamo Lope, y esta es mi hermana Madalena…—¡Son los hijos del tabernero! —chilló un niño detrás, que ya no aguantaba la expectación. Y otra niña, algo mayor, añadió: —sí, sí. Pero desde ayer ya no hay tabernero, ni tabernera. Sorprendido, Edward volvió a mirar a los hermanos. Ahora entendía todo.—Oh, lo siento mucho… —comenzó diciendo, y luego se detuvo: no había condolencias que pudiera alegrar a un niño en esa situación— Vengan conmigo ¿quieren dar una vuelta en Diamante, mi caballo? Mi amigo Ulf les puede cantar una canción, también.—¿De… de verdad? —Pues claro, Lope.—¿Y nos cuidarás de los hombres del bosque, como Clara? —preguntó Madalena, con voz dulce.—¿Quién es Clara…? Es decir, sí, por supuesto que los defenderé. Por eso estoy aquí: miren esta hoja —les dijo, mostrándoles su espada:— nadie se atreverá a poner un pie aquí para hacer daño, mientras esto esté en mis manos.—Es como el cuchillo de Clara, pero más largo —dijo admirada Madalena.Edward rio. —¡Bien! ¿Quieren montar o no?—¡Sí!El caballero les extendió la mano y los subió sobre el fino destrier. Y luego, en un arrebato de ternura, se quitó la capa y la puso sobre ambos: la cara de felicidad de Lope fue impagable. Tomando Edward las bridas, se inició la curiosa procesión por la calle del pueblo, con los demás niños gritando hurras alrededor, y Ulf improvisando una melodía festiva con su cítara. Madalena tamborileaba con sus manitos sobre el lomo de Diamante, y Lope la sostenía por detrás.La gente observaba conmovida la escena, pero Edward se dio cuenta de que algo ocurría cuando en cambio comenzaron a crecer los murmullos, hasta volver a ensombrecer el ambiente. Entonces, una voz femenina le interpeló con dureza:—Entrégame a esos niños, caballero.—¡Clara! —gritaron ambos, alzando los brazos. —¡Vino a defendernos de los hombres del bosque, Clara! —añadió Madalena— y tiene un cuchillo grande como el tuyo.—Se llama “espada” —la corrigió mosqueado su hermano— qué poco sabes…—Entonces, tú eres la famosa Clara —dijo ahora Edward, dirigiéndose a la mujer— Lope y Madalena dicen que has cuidado de ellos…—¡Sí, sí! —interrumpió Lope, que ya había desmontado, haciéndose el interesante— Clara nos salvó, cuando los malos entraron en la taberna y… y papá…Una sombra volvió a velar la alegría de sus ojos, mientras Ulf ayudaba a su hermana a descender del caballo. El chico no quería mostrarse afectado, pero la barbilla le temblaba, y tuvo que refregarse los ojos con las manos, para disimular las lágrimas que ya le saltaban. La reacción de Clara fue inmediata y maternal: rápidamente se puso a su altura, y le consoló con unas palabras que nadie más oyó. Luego, Lope, aún sorbiéndose los mocos, obedeció llevándose a su hermana adentro.Clara se incorporó y se volvió hacia el caballero, con intención de agradecerle. Su gesto había cambiado: cuando apareció por primera vez acompañó a la dureza de su orden un rostro igualmente duro. Pero ahora, Edward fue traspasado por unos ojos de mirar luminoso, celestes como el cielo y demarcados por unas cejas negras y pobladas, que por contraste aumentaban la intensidad de su mirar. Encandilado, su vista quedó fija en ese rostro redondo y de tez blanca, enmarcado por una amplia cabellera oscura como la noche. No le llamó la atención que estuviese vestida con un gambesón tachonado, ni con pantalones amplios embutidos en unas botas altas hasta la rodilla. Una tenida curiosa, la verdad, pero él en ese momento no pudo ver otra cosa que su rostro y su sonrisa, algo que quizá muy pocos, además de los niños, habían visto. Y él, que había sostenido la mirada de Setari, tuvo que apartarla ahora con cierto rubor.—Muchas gracias, caballero…—Edward… es Edward. Quiero decir, sir Edward. —interrumpió sin saber por qué, y tratando luego de recuperar la compostura.Clara titubeó, extrañada, pero al ver que él no continuaba, siguió.—Madalena y Lope necesitaban alguna pequeña alegría. Hace poco perdieron a sus padres.—Han dicho que los salvaste ayer…—Sí… pero a un precio alto. Un niño no debiese ser testigo de la muerte de nadie. Por eso: gracias otra vez.Y diciendo esto, se despidió para ir tras los hermanos.—¡Espera! —Clara se volvió— Es decir, esperad. Si combatisteis contra los bandoleros, quizá podéis darme alguna seña que…—No es necesario que uses cortesías conmigo. No las usaste al saludarme, y nadie aquí me habla así. Puedo ayudarte, pero no hoy. Tengo que cuidar de Lope y Madalena, y es pronto para abrir heridas frescas. Quizá mañana.Edward se quedó sorprendido, mientras el mundo volvía a la actividad en torno a él. En realidad, nunca se había detenido, pero solo ahora sentía que los murmullos y los comentarios rebrotaban alrededor. Miró instintivamente a Ulf, como para cerciorarse de que había visto lo mismo que él, pero se encontró con su cara de sospecha. Y al toparse la mirada de ambos amigos, el otro sentenció:—Edward… no sé qué está pasando por tu cabeza. Pero esa mujer me da mala espina.

Continuará...

July 24, 2021

Edward o el Caballero Verde, Parte XIV

Era noche cerrada y la luz de la fogata pintaba de rojos y ocres los troncos de los árboles añosos y sus intrincados follajes. La oscuridad era desgarrada por las llamas saltarinas en ese único punto del vasto bosque, y quienes se agrupaban en torno al fuego pensaban con razón ser los únicos en la espesura. Hasta que el inconfundible sonido de una flauta los puso en alerta.

Los bandoleros se pusieron de pie, y alguna cuchilla refractó desnuda los destellos de la hoguera. En sus ojos se reflejaba el asombro, la extrañeza y el recelo que despertaba esa música, poco a poco más cercana, confiada e ingenua. Un gesto del líder y Clara asintió, internándose unos pasos entre los árboles. Sigilosa como una sombra, la joven desapareció y unos momentos después cesó la melodía. En su lugar, se oyeron ahora unos pasos y una voz que se quejaba.

—No me hagáis daño, os lo suplico, mi dama. No he venido a causar problemas…

El hombre fue arrojado dentro del círculo de luz, a los pies del líder de la banda. Clara se limitó a sostener la mirada del jefe, con un gesto indiferente con el que daba cuenta de la misión cumplida.

—Muy bien, Clara. Silenciosa y efectiva, como siempre. Algo que quizá tú tendrías que haber procurado también, flautista. ¿Quién eres y qué haces aquí? ¿Cómo nos has encontrado?

—Oh, señor mío —dijo el atrapado, incorporándose— no toméis a mal mi presencia aquí. Iba yo de camino y, sorprendido por la noche, me perdí en la floresta. Divisé entonces vuestro alegre fuego y pensé que podría alegrarles también la velada. Veréis: soy un músico ambulante, y un excelente contador de historias…

El líder cortó violentamente el discurso, alzándole con ambas manos por el cuello de su camisa.

—¿Crees que soy un idiota? —le gritó, con la cara tan cerca de la del artista que bien podría haberle mordido— ¿A qué has venido?

El hombre, retorciéndose, apenas si pudo balbucear una respuesta, ininteligible para los que le rodeaban.

—¿A sí? —continuó el jefe— Tendrás que demostrarlo. —Y arrojándolo al suelo, ordenó: —Llévenlo a mi tienda, veremos que tal canta este fisgón.

Prorrumpiendo en risotadas, tomaron al maltratado flautista y lo llevaron por delante a la tienda del líder, no sin golpearle primero con su propia flauta. Con aire de suficiencia, el cabecilla les siguió. Sin embargo, en la tienda entró solo, y la partida volvió jovialmente a retozar en torno al fuego.

Clara, en cambio, no se quedó tranquila. Algo estaba mal ahí, no encajaba. ¿Qué era eso de llevar al prisionero a su tienda, a solas? ¿Por qué no lo había entregado a la chusma o ejecutado, como solía ser la costumbre de ese bruto? ¿Y qué clase de imbécil se anuncia tocando la flauta, por la noche, en unos bosques conocidamente llenos de rufianes?

—Aquí hay gato encerrado —murmuró.

—¿Por qué lo dices?

Clara se sobresaltó, no esperaba haber sido oída. Al volverse hacia el que preguntó, suspiró aliviada al ver a un hombre de mediana estatura, de tez bronceada y de contextura fuerte, mandíbula ancha y nariz chata, que usaba el cabello rapado salvo por una larga trenza negra que partía de su nuca. Solo era Dardán.

—No lo entenderías, Dardán. Además, es solo una corazonada —le contestó, mientras se levantaba y le dejaba el sitio junto al fuego— disfruta la velada. Yo creo que me retiraré a dormir.

Pero no se fue a acostar. En su lugar, dio un furtivo rodeo alrededor de la tienda del jefe. Debía pasar con cuidado y sin detenerse, no podía arriesgarse a ser descubierta. Aguzó pues, el oído, para captar lo que estuviese sucediendo:

—¿Qué fue esa estupidez de llegar con música, Ulderico? Pones todo el asunto en riesgo.

—Oh, vamos, ¡pensé que sería de tu agrado! Un poco de distensión no les vendría mal. Además, bien que gustaron mis canciones en Namisia.

—Ah, maldito juglar, es imposible contigo. ¿Y qué diré ahora yo?

—Pues nada, que me quedo unos días con ustedes, que soy solo un trotamundos. Necesito reponerme un poco, ¿sabes? No pretenderás que siga mi camino de inmediato. En Namisia no me esperan hasta dentro de unas semanas…

—Escupe de una vez: ¿cuáles son las órdenes?

No pudo quedarse más tiempo, alguien se aproximaba a la tienda, y no debían descubrirla ahí. Pero ya sabía lo suficiente.

Ulderico se quedó, efectivamente, unos días entre la tropa de los bosques. Resultó ser o aparentar ser un virtuoso artista, que con su flauta traversa alegró las sosas jornadas del campamento, mientras todos esperaban la siguiente movida del líder. Clara sabía que fuera la que fuera, estaba decidida desde el momento mismo en que el juglar había llegado, y que el jefe solo hacía tiempo para no levantar sospechas. Y también estaba segura de que Ulderico tenía acceso a la casa del regente, en Namisia.

Esperó, pues, el momento propicio para abordarlo. Y la tarde misma en que el juglar se marchaba, logró acorralarlo a solas.

—Una sola palabra —le había dicho, mientras Ulderico sentía en su cuello el frío contacto de una daga— y no tendrás garganta con la que volver a soplar. Ven conmigo.

Se internaron unos pasos en el bosque, mientras el ajetreo crecía en el campamento: por la mañana habían sido enviados algunos exploradores para tantear terreno, signo inequívoco de que pronto realizarían un nuevo trabajo, y todos se preparaban, aunque al líder no le gustaba revelar el objetivo sino hasta que ya estaban sobre él.

—¿Qué quieres de mí, preciosa? —le dijo el juglar, tratando de mostrarse confiado y seguro, aunque la transpiración le delataba —¿una canción para ti…?

—Dime —le interrumpió con brusquedad— ¿Has estado en Namisia? ¿En la casa del regente?

Las pupilas de Ulderico se encogieron por la sorpresa, y tardó un segundo en contestar, un segundo en que volvió a sentir la presión del metal bajo su barbilla.

—Sí, sí… he estado allí. Más de una vez he tocado para el regente ¿por qué…?

—Bien. Volverás allá, entonces.

—No es lo que crees –se defendió Ulderico, suponiendo que Clara le tenía por un soplón de la autoridad— no actúo contra Alcico, si es lo que piensas, puedo explicarlo…

—No me interesa para quien trabajas. Volverás a Namisia ahora, e iré yo contigo. Haremos una visita a Quinto.

El artista quiso replicar que primero debía hacer otras visitas a los hombres de los bosques, y que podrían sospechar de él si volvía demasiado pronto a la casa del regente, pero la mirada de hierro de la chica le disuadió. Ella ya había dado por terminada la conversación, y no le quedó otra opción que tragar saliva y aceptar los hechos.

Un año y más había pasado desde que se internó con sus hombres en los bosques por primera vez. La empresa que había iniciado con entusiasmo se alargaba: aunque era cierto que tuvo unos primeros triunfos brillantes y que pareció que acorralaba ya a los bandoleros, desconcertados estos al encontrarse con alguno que se opusiera a su pillaje en medio mismo de la selva, su cometido estaba todavía lejos de cumplirse. En la época de esos primeros logros, su nombre comenzó a sonar por toda la región, y recordaba con cuánto orgullo había oído lo que se decía de él ¡si su padre le viera! Qué contento estaría de saber que su hijo hacía honor a la historia de su familia, a la sangre de sir Alfred, su ilustre ancestro.

Pero ya no más. Edward empezaba a sentir el estancamiento de su misión, y el cansancio pesaba ahora sobre su ánimo. Ninguno de sus esfuerzos había conducido a terminar con el problema. Después del desconcierto inicial, los forajidos se hicieron a la nueva situación y aprendieron a evitarle. Las redes de Casiano no conseguían anticipar los ataques, y sus hombres se estaban cansando de llegar siempre demasiado tarde. A decir verdad, vivir a la intemperie no era cómodo, y ya había tenido que aguantar las primeras deserciones.

Ulf sabía que lo que fastidiaba a Edward era la inactividad, o el tener que limitarse a la simple reacción: el joven caballero soportaba mal el no tener las riendas de las cosas en sus manos, el sentirse manipulado por los hechos. Pero, más en el fondo aún, su amigo sabía que lo que deprimía al muchacho era ese sentimiento de no estar a la altura.

—Si no puedo vencer a un rufián del bosque —le dijo un día— ¿cómo lograré ser digno de mi estirpe? ¿Qué haré cuando por fin se me presente la misión con la que gane mi nombre, mi escudo? ¿O es que tendré que ser recordado como el caballero que fracasó en los bosques, correteando a una partida de malhechores que jugaron a las escondidas con él?

—Estás siendo muy duro contigo mismo, Edward. Apenas tienes diecisiete, y ya estás al mando de hombres mayores que tú, y eso sin tener en cuenta que, si no fuese porque el marqués te armó caballero tan pronto, aún seguirías bajo la autoridad de lord George, cuidando de su finca. Como yo lo veo, ya has logrado bastante.

—Pero no suficiente. Son muchos los que en estos días se hacen hombres antes de tiempo, el mío no es un caso especial. ¿O no están con nosotros varios jóvenes que se han tenido que hacer cargo de sus familias? En la frontera de Nedrask, o en estas selvas, la vida es dura y golpea. Lo que es un caso de excepción en las provincias interiores que viven a la sombra de la capital, aquí es lo habitual. No seré recordado por esto. Ni Uterra encontrará un sitio en el mapa porque uno de sus hijos fue caballero joven.

—Oh, ahora te preocupa Uterra —replicó Ulf— pero cuando estuviste en la cumbre de tu fama, con todos alabándote, bien ligeramente pusiste en riesgo a Diamante…

—¿Vas a seguir con eso? Ha pasado más de un año, ya supéralo.

—Diamante es Uterra, Edward. Es un recuerdo de tu sangre, de tu estirpe, de tu misión. Y tanto para ti como… como para mí ¿y me voy a olvidar de que estuviste a punto de regalarlo? Si al menos te viera arrepentido… pero solo te acuerdas de tu hogar cuando la fortuna no te sonríe. ¿Qué? ¿Cuándo la rueda del destino te vuelva a ensalzar, volverás a olvidarte de los tuyos? He de asegurarme de que no suceda de nuevo…

—¡Ya estás hablando así otra vez! No estás cantando una canción, Ulf, la realidad es más prosaica de lo que crees, ahórrate conmigo los discursos rimbombantes.

—¡Ja! El soñador hablando de realismo.

—Mi señor —interrumpió una voz: era uno de sus hombres, que llegaba agitado— ha habido un nuevo ataque.

—¿Y qué ha sido esta vez? ¿Otra faena maderera? ¿Una caravana tal vez? —contestó sir Edward, aún exasperado: últimamente había tenido solo objetivos mínimos.

—No, señor. Quisiera el Creador que fuese solo eso. Esta vez han ido en serio: asolaron Odesia. La aldea no será muy grande, pero la han saqueado completa, y hace solo unos días que los lugareños habían pedido nuestra protección: los hombres que enviasteis acababan de llegar, y fueron asesinados.

El silencio que siguió fue interrumpido por la voz teñida de sarcasmo de Ulf:

—Parece que ahí tenéis vuestra gesta, caballero: pues vuestro enemigo acaba de cruzar una línea, y ya no se comportará como simple bandolero.