भारत का बिस्मार्क : एक उत्कृष्ट पुस्तक

ऑर्गनाइज़र साप्ताहिक ने भारतीय सिनेमा के सौ वर्ष पूरे होने पर एक विशेषांक प्रकाशित किया है। इस विशेषांक में मेरा साक्षात्कार प्रमुखता से प्रकाशित हुआ है। साप्ताहिक के सम्पादक प्रफुल्ल केतकर ने अपने सवांददाता प्रमोद कुमार के साथ यह साक्षात्कार एक पखवाड़े पहले लिया था। मेरे देखने में आया कि टेलीग्राफ और अमृत बाजार पत्रिका ने इस साक्षात्कार पर आधारित समाचार प्रकाशित किए हैं।

दो वर्ष पूर्व, जब मेरे ब्लॉगों की पुस्तक प्रकाशित हो रही थी तब मैंने भारत के सर्वाधिक उत्कृष्ट पत्रकार एम.जे. अकबर से प्रस्तावना लिखने का अनुरोध किया था। और उन्होंने इस अनुरोध के फलस्वरुप एक सुंदर आलेख लिखा। चार पृष्ठीय इस आलेख का अंतिम पैराग्राफ कहता है:

दो वर्ष पूर्व, जब मेरे ब्लॉगों की पुस्तक प्रकाशित हो रही थी तब मैंने भारत के सर्वाधिक उत्कृष्ट पत्रकार एम.जे. अकबर से प्रस्तावना लिखने का अनुरोध किया था। और उन्होंने इस अनुरोध के फलस्वरुप एक सुंदर आलेख लिखा। चार पृष्ठीय इस आलेख का अंतिम पैराग्राफ कहता है:

”यह संग्रह लालकृष्ण आडवाणी के कैरियर के बारे में प्रत्येक प्रश्न का स्पष्टीकरण नहीं कर पाएगा परन्तु निश्चित रुप से एक उत्तर अवश्य देगा। केन्द्र सरकार में वह दो मंत्रालयों का कार्यभार संभाल चुके हैं, एक बार मोरारजी देसाई के नेतृत्व में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का और दो बार अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में गृह मंत्रालय का। उनका दिमाग गृह मंत्रालय में सन्निहित था लेकिन उनका दिल सूचना एवं प्रसारण से जुड़ा था।”

वास्तव में जब मैं सूचना एवं प्रसारण मंत्री था तब मैं पहली बार अकबर से मिला था और वह भी पाकितान में।

‘मेरा देश, मेरा जीवन‘-शीर्षक वाली अपनी संस्मरणात्मक पुस्तक में अपने जन्म स्थान कराची, जहां मैंने जीवन के पहले बीस वर्ष गुजारे, की पहली यात्रा के बारे में मैंने लिखा था:

”मैं पेरिस से वापस लौट रहा था, जहां में यूनेस्को के सम्मेलन में भाग लेने के लिए गया था। यह दो दिनों का छोटा दौरा था, क्योंकि संसद् सत्र आरंभ होने वाला था और मुझे जल्दी दिल्ली लौटना था। संयोग से क्रिकेट मुझे कराची ले गया। पहली बार दूरदर्शन भारत-पाक टेस्ट मैच का प्रसारण कर रहा था और मुझे सूचना एवं प्रसारण मंत्री के रूप में आमंत्रित किया गया था। स्वाभाविक रूप से मैं बहुत ज्यादा आनंदित था। मैं इस दौरे से केवल दो चीजें चाहता था-अपने घर और स्कूल जाने का अवसर। मेरे लिए यह सुखद आश्चर्य था कि फादर मोडेस्टीन-जोकि सेंट पैट्रिक्स हाई स्कूल के प्रधानाचार्य थे, जब मैं वहां पढ़ता था और वे काफी समय से पहले सेवानिवृत्त हो गए थे-मेरी अगवानी करने के लिए स्कूल के दरवाजे पर उपस्थित थे। संयोग से 1978 में कराची में, मैं पहली बार एम.जे. अकबर से मिला, जो एक प्रख्यात संपादक व लेखक बने और जिनसे आजतक मेरी मित्रता बनी हुई है। वे उन दिनों ‘संडे‘ पत्रिका के लिए काम करते थे। और मुझे याद है, उन्होंने क्रिकेट मैच की रिपोर्ट में मेरी ‘घर वापसी‘ को कॅवर किया था।”

***

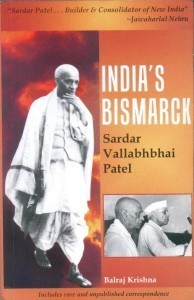

साफ दिखता है कि एम.जे. अकबर इन दिनों सरदार पटेल सम्बन्धी मेरे ब्लॉगों को काफी निकट से देख रहे हैं। उन्होंने ही मुझे बताया कि 1947 में भारतीय सेना के प्रमुख ब्रिटिश जनरल का नाम मैंने गलत लिखा है। ब्लॉग में मैंने इसे सुधार लिया। सरदार पटेल के साथ नेहरू के मतभेदों के संदर्भ में उन्होंने मुझे बलराज कृष्ण द्वारा लिखित ‘इण्डियाज़ बिस्मार्क, सरदार वल्लभभाई पटेल‘ की शानदार पुस्तक दी। पुस्तक सरदार पटेल के जन्मस्थान करसमद स्थित सरदार पटेल ट्रस्ट के सहयोग से प्रकाशित हुई है।

साफ दिखता है कि एम.जे. अकबर इन दिनों सरदार पटेल सम्बन्धी मेरे ब्लॉगों को काफी निकट से देख रहे हैं। उन्होंने ही मुझे बताया कि 1947 में भारतीय सेना के प्रमुख ब्रिटिश जनरल का नाम मैंने गलत लिखा है। ब्लॉग में मैंने इसे सुधार लिया। सरदार पटेल के साथ नेहरू के मतभेदों के संदर्भ में उन्होंने मुझे बलराज कृष्ण द्वारा लिखित ‘इण्डियाज़ बिस्मार्क, सरदार वल्लभभाई पटेल‘ की शानदार पुस्तक दी। पुस्तक सरदार पटेल के जन्मस्थान करसमद स्थित सरदार पटेल ट्रस्ट के सहयोग से प्रकाशित हुई है।

आज के ब्लॉग में, मैं इस पुस्तक से न केवल एक उध्दरण प्रस्तुत कर रहा हूं जिससे पुष्टि होती है कि सरदार पटेल उस समय कैबिनेट बैठक से उठकर चले गए थे जब उनके विरूध्द कठोर शब्दों का प्रयोग किया गया अपितु उसके बाद वी.वी. मेनन के भी बैठक से उठकर जाने का उल्लेख है।

‘इण्डियाज बिस्मार्क‘ पुस्तक के अनुसार:

”एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में पुलिस कार्रवाई के लिए मंत्रिमण्डल की स्वीकृति जरूरी है। पटेल को नेहरू की अनिच्छा पर काबू पाने के लिए कठिन काम करना पड़ा। रक्षा कमेटी की एक बैठक में, जिसमें नेहरू चेयरमैन थे, में ”इतनी कटुता पैदा हुई कि सरदार पटेल उठकर चले गए”। वी.पी. मेनन ने बम्बई में रोटरी की एक मीटिंग में बताया कि ”उनकी (सरदार) खाली सीट देखकर पांच मिनट बाद मैं भी उठकर चला गया।” इससे लगता है कि नेहरू को झटका लगा और वह अपने आत्मसंतुष्ट मूड से बाहर आए तथा अपने विरोध को नरम किया। बाद में, एक बैठक जिसमें गर्वनर जनरल (राजागोपालाचारी), प्रधानमंत्री, गृहमंत्री (पटेल), और स्टेट्स मंत्रालय के सचिव (मेनन) उपस्थित थे, में यह तय हुआ कि हैदराबाद में सेना भेजी जाए।”

पटेल को अभी भी नेहरू के गुस्से का सामना करना था। भारतीय सेना के ब्रिटिश कमाण्डर-इन-चीफ जनरल रॉय बुशर ने नेहरू को मनाया कि ”अभियान के इस चरण पर भी इसे रोक देना चाहिए क्योंकि यह समूचे देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सैन्यरूप से जोखिमभरा तथा विनाशकारी है।” 12 सितम्बर की मध्यरात्रि को, नेहरू से बात करने के बाद बुशर ने पटेल को ‘उस घड़ी में नींद से उठाने के जोखिम भरा काम‘ किया और सलाह दी कि बम्बई और अहमदाबाद पर हवाई हमलों के डर के चलते यह अभियान रोक दिया जाए। पटेल ने बुशर को स्मरण कराया कि ”कैसे महायुध्द के समय लंदन को मुसीबतों का सामना करना पड़ा और नम्रता से उसे आश्वस्त किया कि यदि हमला होता भी है तो अहमदाबाद और बम्बई उसका सामना कर लेंगे।”

के.एम. मुंशी लिखते हैं: ”जनरल बुशर पूरा समय इसके पक्ष में नहीं थे। वह हैदराबाद की सेना की क्षमता को ज्यादा आंक रहे थे और अपनी सेना की क्षमता को कम और आंतरिक कानून तथा व्यवस्था की समस्या से निपटने में सरदार की क्षमता से परिचित नहीं थे। अन्य अंग्रेजों की तरह वह यह अहसास कर पाने में असफल थे कि भारत के अस्तित्व को खतरा बन रहे रजाकरों के खात्मे के लिए कोई भी कीमत ज्यादा नहीं हो सकती।” एच.वी.आर. आयंगर का मानना था कि ”इतिहास का निर्णय होगा कि सरदार सही थे और एक ऐसा निर्णय जिस पर नेहरू बाद मे ंपूरी तरह से तैयार हुए।”

हैदराबाद में भारतीय टुकड़ियां 13 सितम्बर को दाखिल हुईं। अभियान का नाम ‘ऑपरेशन पोलो‘ रखा गया। यह मात्र 108 घण्टे चला!

अपनी ऐतिहासिक पुस्तक ‘इन्टीग्रेशन ऑफ दि इण्डियन स्टेट्स‘ में वी.पी. मेनन ने ऑपरेशन पोलो का वर्णन विस्तार से करते हुए निष्कर्ष रूप में लिखा है:

”17 सितम्बर को लाइक अली (निजाम के प्रधानमंत्री) और उनके मंत्रिमण्डल ने अपने त्यागपत्र दे दिए थे। निजाम ने के.एम. मुंशी (जिन्हें पुलिस कार्रवाई शुरू होते ही घर में नजरबंद कर दिया गया था) को सूचित किया कि उन्होंने अपनी सेना को समर्पण करने के आदेश दिए हैं, और वह एक नई सरकार का गठन कर रहे हैं; भारतीय सेना सिकन्दराबाद और बोलारम जाने को स्वतंत्र हैं, और रज़ाकरों को प्रतिबंधित किया जाएगा। मुंशी ने यह भारत सरकार को सूचित किया। मेजर-जनरल चौधरी ने 18 सितम्बर को मिलिट्री गर्वनर का दायित्व संभाल लिया। लाइक अली मंत्रिमण्डल के सदस्यों को घरों में नजरबंद कर दिया गया। 19 सितम्बर को रिज़वी को गिरफ्तार कर लिया गया।

इस अभियान के दौरान भारत के विशाल भू-भाग में एक भी साम्प्रदायिक घटना नहीं घटी। हैदराबाद घटना के सहज और सफलतापूर्वक सम्पन्न होने पर सभी तरफ जश्न का माहौल था तथा देश के सभी भागों से भारत सरकार को बधाई के संदेशों का तांता लगा हुआ था।”

टेलपीस (पश्च्यलेख)

मुझे उस टीस का स्मरण हो आता है जब 1958 में हमारी पार्टी दिल्ली नगर निगम का चुनाव हार गई थी। अपने इस दु:ख को भुलाने के लिए अटलजी और मैं, अपने पार्टी कार्यालय के समीप पहाड़गंज स्थित एक सिनेमा हाल में फिल्म देखने गए। सिनेमा हाल इम्पीरियल था और फिल्म का नाम था ‘फिर सुबह होगी‘, जो दोस्तोएवेस्की के क्राइम एण्ड पनिशमेंट पर आधारित थी। फिल्म के शानदार गीत साहिर लुधियानवी ने लिखे थे और एक गीत के बोल इस प्रकार थे:

वो सुबह कभी तो आएगी

जब दु:ख के बादल पिघलेंगे , जब सुख का सागर छलकेगा

जब अंबर झूम के नाचेगा , जब धरती नगमें गाएगी

वो सुबह कभी तो आएगी।

चालीस वर्ष बाद 1998 में जब वाजपेयीजी हमारे प्रधानमंत्री बने, तब मैंने हमारी चुनावी हार को याद करते हुए कहा, ”वो सुबह आयी है, और हमही उसे लाए हैं।”

साभार: आर्गनाइज़र साप्ताहिक (दीपावली विशेषांक)

लालकृष्ण आडवाणी

नई दिल्ली

11 नवम्बर, 2013

L.K. Advani's Blog

- L.K. Advani's profile

- 10 followers