The drive-in

El autor tejano Joe R. Lansdale es uno de los grandes nombres del terror estadounidense, aunque también ha escrito en otros géneros como el western o el policíaco (destacando en este campo su larga serie sobre Hap y Leonard). Pese a su larga y reputada carrera, que le ha valido entre otros honores el premio Bram Stoker a toda una vida, apenas ha sido traducido al español, constituyendo quizás uno de los más evidentes agujeros de la edición de terror en nuestro idioma (quizás por haber aparecido mayoritariamente en pequeños sellos especializados como Subterranean Press).

Uno de sus mayores éxitos (y de sus títulos preferidos) lo publicó en 1988, a raíz de un sueño inducido por la ingesta de palomitas de maíz hiperazucaradas durante una sesión de visionado de películas de terror en casa de un colega escritor. Ese sueño acabó convirtiéndose en «The drive-in: A «B» movie with blood and popcorn, made in Texas».

Los protagonistas son un grupo de tres amigos de unos dieciocho años de una pequeña población texana, cuyo punto álgido de la semana es la visita casi ritual al autocine Orbit, para la sesión continua de películas de terror de serie B en sus seis pantallas gigantes. En esta ocasión se les suma otro acompañante, un conocido tan solo un poco mayor, pero mucho más maduro y con mucha más calle, que acaba de ser despedido del taller mecánico local. El caso es que apenas ha empezado la diversión cuando aparece un meteorito en el cielo, que parece precipitarse directo hacia el Orbit.

Los aterrados espectadores alcanzan a ver un ojo en el fenómeno celeste antes de que todo se ilumine y, de repente, se encuentren con que todo el autocine parece haber sido rodeado por una cúpula oscura, a través de la cual reciben evidentemente energía eléctrica, pero que por lo demás parece totalmente infranqueable (so pena de una muerte ciertamente desagradable). A efectos prácticos, se encuentran atrapados en un universo de bolsillo consistente solo en las instalaciones del cine y unos pocos metros de desierto en todas direcciones. Incluso el cielo tiene un límite y la única luz de la que disponen proviene del gran cartel de neón del cine y de las seis pantallas, que siguen mostrando impertérritas sus horrores baratos de celuloide.

Al principio hay intentos por controlar el caos. El gerente promete que se seguirán emitiendo las películas, rotándolas de pantalla en pantalla, y que hay suficiente comida (palomitas de maíz y perritos calientes) para aguantar hasta que alguien, el ejército quizás, llegue a rescatarlos, pero empiezan a pasar las horas y quizás los días (el único referente del paso del tiempo consiste en la sustitución de los rollos en las cabinas de proyección, porque todos los relojes se han parado) y no parece haber ningún cambio apreciable en la situación. El orden empieza a resquebrajarse y la ausencia de objetivos, unida a la carestía de recursos, empieza a afectar a cada cual en modos cada vez más extremos.

No tarda mucho en devenir el autocine en un microcosmos (literal) en el que las convenciones sociales van cayendo una por una y acaba imperando la ley de la fuerza. Se producen asesinatos, violaciones, actos de canibalismo… mientras otros se limitan a permanecer estupificados mirando películas que ya se saben de memoria. Porque ni siquiera la violencia tiene un propósito, es solo algo que hacer, casi un acuerdo entre partes para alejar el tedio y la incertidumbre… y eso es solo el principio.

Jack, el narrador, tiene una teoría, que todo aquello es obra de unos extraterrestres, que los han confinado en el autocine para rodar su propia película estrambótica con ellos como actores. Así que cuando las cosas parecen haberse… no tanto estabilizado como vuelto un poco monótonas, toca agitar un poco la coctelera, y ahí es donde la novela empieza a ponerse rara de verdad, con la toma del puesto del encargado por parte del Rey de las Palomitas (una criatura híbrida, surgida de la fusión de otros dos personajes), guerras con bandas de motoristas que se han apropiado de los lotes opuestos, cultos religiosos bizarros y relámpagos que caen del cielo clausurado cada vez con mayor frecuencia e intensidad.

Las opciones se van restringiendo, la supervivencia se hace cada vez más complicada (tampoco es que eso les importe a muchos) y el caos surgido de la ausencia total de normas lo domina todo, bajo el antinatural resplandor reflejado desde las pantallas gigantes, donde el sexteto de películas prosigue sin cambios su ciclo eterno. Habría que hacer algo antes de que toda acción resulte imposible, pero ¿qué?

«The drive-in» responde a la perfección a la premisa de situación pesadillesca, febril. Se trata de una novela breve, pero con una tremenda fuerza iconográfica, que plasma la disolución social definitiva, pero de un modo absoluto, sin esconder ningún tipo de moraleja. Puro caos éticamente indiferente, que transforma las atrocidades en meras acciones circunstanciales, sin bien ni mal, porque para categorizarlos hace falta un marco de referencia del que el autocine ha sido privado por completo.

Constituye pues una lectura extraña, visceral, que se desafía a sí misma (con éxito) a ir cada vez un paso más allá a superarse justo cuando piensas que no puede volverse más extraña. Pese a eso, nunca llega a perder del todo su ancla narrativa, que es el personaje de Jack, de quien se podría decir que está experimentado un rito de paso… si no fuera porque eso implica transitar de un estado a otro y en «The drive-in» no hay tránsito, solo disolución y locura, hasta que toca hacer algo para ponerle siquiera freno a la situación.

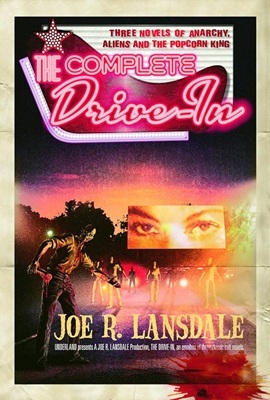

Tras el éxito de la acogida, Lansdale publicó al año siguiente una continuación: «The drive-in 2: Not one of them sequels» y mucho más tarde, en 2005, la tercera parte «The drive-in: The bus tour». Las tres fueron compiladas en una edición ómnibus en 2015 como «The complete drive-in» (la novela original fue además adaptada el cómic por el propio Lansdale). Respecto al reconocimiento crítico, la novela recibió nominaciones tanto al Bram Stoker como al World Fantasy Award, que perdió frente a «El silencio de los corderos», de Thomas Harris, y «Koko«, de Peter Straub, respectivamente.