some moving pictures

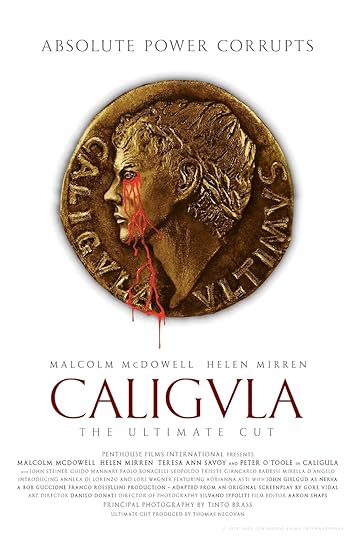

не сказать что мне первый фильм не нравился, – он был сам по себе очень хорош. но этот, из остатков, получился, конечно, совсем прекрасный телеспектакль, как и почти все, что сейчас снимается, – такой очень театральный пеплум с роскошными фонами и пентозными тетеньками в роли хора с сиськами и кое-где даже письками. а все актеры, конечно, превосходны. особо же следует отметить превосходный мультик Дейвида Маккина в начале и тот факт, что пушистого эротописца Тинто Брасса в начальных титрах считают чуть не артхаусным режиссером (нет, я к его кинам про девичьи попки тоже с большой нежностью отношусь, но большого искусства там нет – “Калигула”, похоже, так и остался вершиной его творчества)

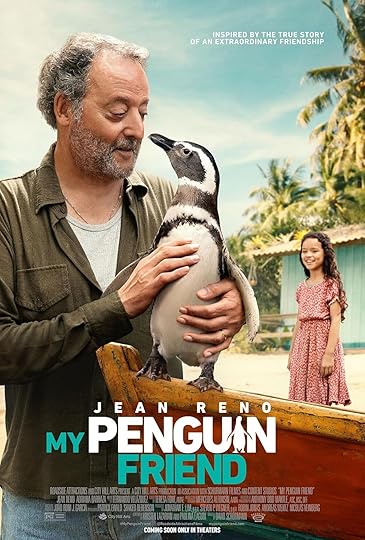

кино про зверюшек – отдельное слезовыжимательное наслаждение, конечно, начиная с незапамятных времен, если б не излишняя антропоморфизация и порой не идиотизм сценаристов. от этого чистая слеза разбавляется скрипом неверия, неконтролируемым хохотом и циничными замечаниями, что тоже симптомы здорового стыдного удовольствия, конечно. а снято тут все, конечно, красиво, спору нет. особенно хороши десять живых пингвинов + аниматроника + cgi – они практически неотличимы от одного пингвина-героя

узбекская клишированная херота в жанре открыток и плакатов к годовщине октября, снятая в стиле “совецкий фальшак” (включая голос Ефима Копеляна, которым разговаривает главный бай-негодзяй). иных достоинств у фильмы нет. но, глядя на все это, становится неудивительно, что Россия проиграла Великобритании в “большой игре” в Азии.

в общем, искусство по-прежнему в большом и неоплатном долгу, а киностудии “Узбекфильм” до шедевра “Товарищ Бойкенжаев” – как до Китая раком

[image error]условное и довольно бессвязное продолжение узбекской хуемыргии с романтическим воспеванием чекистов и прочей сволочи на азиатских окраинах российско-совецкой империи. на самом деле, никакого отношения к первому фильму не имеет, хотя считается второй частью трилогии. исполняется под пророческую песню “а по ночам / встают, кто был убит”, чье истинное значение становится ясно сильно позже, к третьей фильме. но здесь опять излюбленное развлечение простонародья – смотреть, как скачут кони и ездят паровозы.

окончание революционной ебанины, прямое продолжение “всадников”. здесь тоже действует узбекский дед-щукарь, пьяница и враль с прекрасным именем Азнавур. пророчество песни из предыдущего фильма сбывается – тут оживает убитый в прошлый раз чекист Трофимов и ходит по экрану как будто так и надо, чем явно дает понять, что совецкая власть – дело рук трупаков и умертвий. великий узбекский актер Хамза Умаров тоже здесь появляется – только в роли другого этнического негодзяя, чем доказывает, что воскрешение мертвецов – прерогатива не только дедушки-ленина (прежнего негодзяя в прошлом фильме успешно грохнули).

в мелкой, но важной роли не весьма сознательного красноармейца по фамилии Брондуков замечен также видный узбек Борислав Брондуков, который в титрах почему-то значится как “В.” к числу достоинств можно отнести и то, что кино это цветное и в нем играет двустволка с оптическим прицелом (одним на оба ствола). ну и битва за Бухару, хоть исторически неточная, но хоть какой-то военный движ.

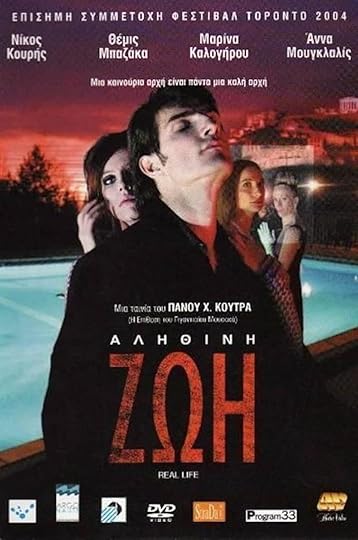

причудливый болливуд на греческой почве, очень смотрибельный и местами даже трогательный. об обманках жизни в самсаре, само собой.

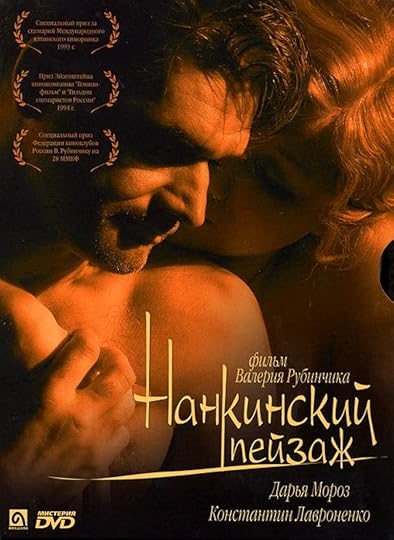

такая редкость в современном русском кино – встретить что-то хоть сколько-то недебильное и неоскорбительное (и где актеры разговаривают хоть и ненатурально, но не так, что веришь только в оджно – что они страдают от запора). тут, в общем, красота замысла московско-совецкой фантазии с толикой китая противовешивается общей невнятностью сюжета. что сказать-то хотели, помимо ложного глубокомыслия и отсылок к “чунгкингскому экспрессу”, “индокитаю” и прочей колониальной экзоте?

снимал кино тот же Рубинчик, что и “Комедию о Лисистрате”, где все представления об античности свелись к тому, что актеры бегают голыми по руинам и все время ебутся.

хотя и тут актерская игра все же состоит в том, что девушка в роли китаянки просто щурится, а в роли русской просто таращится. радикальный подход к изображению этнических стереотипов, надо сказать.

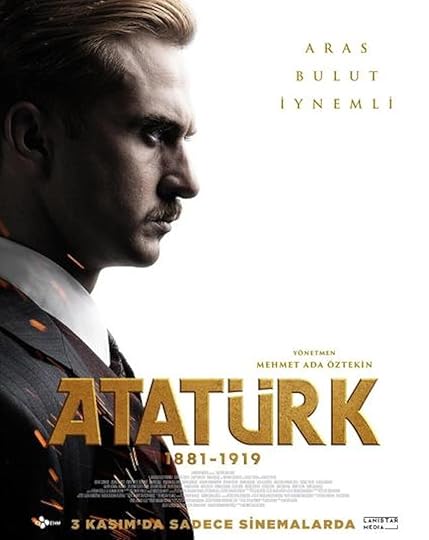

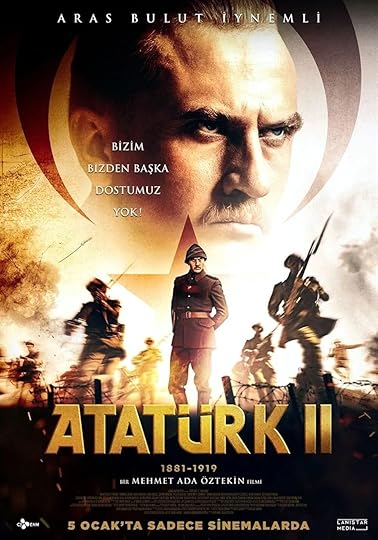

кусок турецкой пропаганды в жанре “соцреализм”: тенденциозно подобранные и компьютерно приукрашенные картинки к учебнику истории, смонтированные из телесериала (который я смотреть не буду, это было бы чересчур). но маргинально касается нашего городка, поэтому я и смотрел. старый вокзал Салоник, где Мустафа Кемаль по сюжету служил начальником станции (на самом деле он был инспектором железных дорог всей Восточной Румелии), похож на настоящий (а вот Ататюрков родной дом – не очень). заодно стало понятно, почему у греческих железных дорог такие проблемы – это исторически сложилось, с таким-то начальством, которое хрен знает чем на рабочем месте занимается. кроме того, все эти младотурки были, судя по всему, абсолютно лишены чувства юмора, что уж там говорить о самоиронии, потому что одеваться в такие мундиры зазорно в любом веке. хотя гражданское все они носят стильное по тем временам. актер, изображающий Ататюрка (и явно косплеящий Юла Бриннера при этом, хоть и с волосами) за четыре с лишним часа фильма слегка улыбается всего два раза. что и говорить, серьезное это дело – мусульманскую республику строить. у остальных особой актерской игры тоже нет, все только хмурятся, играют желваками, а иногда орут на солдат. женщин мало и они нелепы.

но бой при Галлиполи, при всей тенденциозности его презентации, снят очень мило – показывает всю бессмыслицу войны вполне наглядно. отдельное примечание: вообще причудлив этот взгляд с той стороны линии мировой биполярочки, при котором в Первой мировой германцы, на чьей стороне как бы случайно оказались турки, – хорошие парни и джентльмены, зато французы, англичане, австралийцы и новозеландцы – все сплошь какие-то коварные гады. русские присутствуют за кадром, их преимущественно громят хитрыми маневрами. греки, как ни странно, ни в чем плохом не обвиняются: все здесь только сокрушаются, что Салоники им – “каким-то дикарям” – сдали без единого выстрела