reporting the report

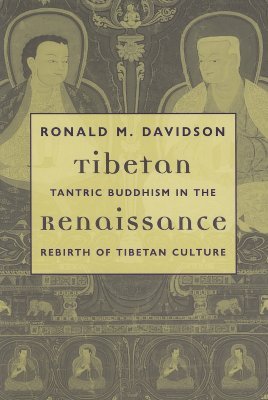

Tibetan Renaissance: Tantric Buddhism in the Rebirth of Tibetan Culture by Ronald M. Davidson

My rating: 5 of 5 stars

Фактически продолжение предыдущего труда Дэвидсона, только уже про Тибет и с не такой плотной подачей материала (это не научпоп, конечно, но тибетские реалии нам как-то ближе и знакомее индийских). В немалой степени ценна она еще и потому, что главные герои в ней – переводчики (и их приключения, которые таковы, что а) остается только завидовать, потому что наша жизнь несопоставимо скучнее, и б) не очень понятно, когда они переводить-то успевали, со всеми этими битвами молниями и прочей погодой друг с другом, как в хонконгских сказках). Но в любом случае, такие названия глав, как “Translators as the New Aristocracy”, душу несомненно греют. А “Переводчик как Прометей” – и подавно.

Понятия о технике перевода у средневековых тибетских коллег (у тех, кто, конечно выживали, спустившись с высот, в Индии с ее гнилым для них климатом) располагаются в диапазоне от “пословного” (от чего тексты – любые – могли лишаться вообще какого бы то ни было смысла) до т.н. “серых” текстов, когда непонятно, откуда что вообще там взялось, и существовал ли когда- либо вообще индийский оригинал. Некоторые деятели садились попами на того или иного автора (вернее покупали эксклюзивные права на них – их молчание за золото) и больше никого из коллег к ним не подпускали. Ну и за чистоту передачи линии бились они просто насмерть, конечно, ибо владели магической силой слова и могли заставлять целые деревни неприятеля хоркать кровью (буквально) и сминать доспехи и оружие противника (т.е. сторонника другой переводческой школы, поставившего под сомнение твои достижения) в комок. Некоторые властью своей потом злоупотребляли – заводили, например, себе гаремы. Говорю же, интересная жизнь у переводчиков была.

Но вообще эта и предыдущая книжки – натурально учебники к трехтомной антологии джатак для внеклассного чтения. Этот мир обретает глубину и стереоэффект. И несколько утешает читать о тотальном распаде и деградации азиатских империй в 9 веке (чуть ли не одновременном) на фоне вполне ванильного отката западной цивилизации к дикости и средневековью в 21м.

Несмотря на ее относительную (в сравнении с предыдущей книгой) легкость, отдыха после себя она требует.

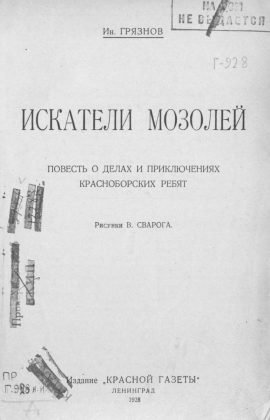

Искатели мозолей by Иннокентий Грязнов

My rating: 3 of 5 stars

Свою меру пользы издание имени отца матери все-таки приносит: они, например, описали забытую книжку 1928 года – да так, что захотелось ее прочесть: https://gorky.media/context/tajna-ost…

Вот и прочел. Написано залихватски, автор и впрямь знает много слов и выражений, которые советские редакторы и их выкормыши вычеркивают из книжек до сих пор. Но и совецкой агитпроповской ебаниной, несмотря на лихость, повестушка остается – так что, в общем, не жаль, что она забылась на свалке литературной истории со всем своим шизофреническим фальшаком. Пионэры, цитирующие на память “стихи” Демьяна Бедного, – это прямо нэцкэ той эпохи, уже вполне, кстати, кровожадной.

Автор в этом смысле был явно вполне с советской припиздью, как Платонов, а не с антисовецкой фигой в кармане. Если бы этим полоумным идеалистам тогда дали развернуться во всю мощь их недюжинных интеллектов, а не прижали к ногтю с разной степенью зверства (нашему-то автору еще крупно повезло), неизвестно, существовали б мы сами. Может, и нет. Но ебаные идеалисты вроде пионэров из повести, наверняка угробили бы руины российской империи быстрее – что, возможно, было б и неплохо, видя то, что происходит со страной сейчас. Ворье и распиздяи просто затянули ее агонию.

Что же до книжки, то лихость исполнение и разнообразие приемов – от киносценария (в кино тогда только ленивые не играли) до детского журнала с шарадами – не гарантирует увлекательности. К сожалению, книжка попросту очень скучная.

кино стало смотреть опять некогда, это последнее теперь на какое-то время