Il Cristo Portacroce

Il Cristo portacroce è un dipinto a olio su tela (71 × 91 cm) databile al 1508-1509 circa e conservato nella Scuola Grande di San Rocco a Venezia e benché non sia molto noti al pubblico, è una sorta di rebus per gli studiosi. Il dipinto fu trasferito nella Sala dell’Albergo della Scuola di San Rocco, dove si trova tutt’oggi, solo nel 1955. Ma quale la sua storia procedente ?

Purtroppo, mancando un documento che fornisca notizie precise, bisogna ricorrere a tutto quanto al dipinto fa riferimento, anche indirettamente. E la prima menzione si trova in una delibera della Scuola in data 22 luglio 1519, quindi in quell’anno la tela è sicuramente in possesso dell’istituzione caritativa veneziana. Dato che all’epoca aveva una fama di quadro miracoloso, ciò implica che fosse già da qualche tempo in possesso della Confraternita.

Pare infatti che all’inizio fosse usata come Confalon e stendardo della Scuola. A riprova di questo vi era una delibera che specificava “ … et quelo continuamente se porta fore da Caxa con poco rispeto …”, nel timore che soprattutto d’inverno, nel trasporto funebre di qualche confratello, cadendo il portatore l’immagine si dovesse “franzer e spezzar”, stabilivano che solo nelle principali solennità o in casi di eccezionale importanza si potesse togliere di chiesa l’immagine miracolosa, e, in suo luogo, si usasse uno dei Crocefissi che si trovavano in chiesa.

Un altro documento del 22 luglio 1519 prova che era posto come pala d’altare “al prinzipio d’altar”, sistemato in modo tale da poter essere sfilato agevolmente per essere portato in processione. Un’incisione del 1520, prova che era situata su di un tabernacolo in marmo sormontato da una lunetta con Padreterno benedicente e Spirito Santo, circondati da putti con in mano i simboli della Passione. Passò poi sull’altare della Cappella absidale sinistra della chiesa.

Ma accanto a questa, terminata nel 1508, sul lato delle absidi della basilica dei Frari, esisteva già una Scuola di San Rocco, ma era molto piccola, come ancor’oggi si può constatare. Sopra l’ingresso, compare il Santo protettore nell’atto di sollevare la veste per mostrare un bubbone sulla gamba sinistra, segno inequivocabile della peste che aveva contratto. Le condizioni economiche dell’Istituzione, in quegli anni, erano tutt’altro che floride, e non a caso, il Sanudo proprio nel 1509 nei suoi diari, annota che invece di pagare 200 ducati, tassa prevista per le Scuole grandi, ne pagava solo 100 “per essere povera” .

La situazione mutò radicalmente nel giro di pochi anni, perché fra il 1514 ed il 1517 i confratelli furono in grado di acquistare un’ampia area sull’altro lato del campo e, abbattuti gli edifici che vi sorgevano, gettarono le fondazioni per una nuova e molto più sontuosa fabbrica. Tra il 1516 ed il 1524 si attendeva all’erezione di un ricco altare marmoreo ed il numero dei soci era ormai arrivato a cinquecento. Questo perchè ci un meglio specificato miracolo connesso al quadro e cominciarono a fioccare le elemosine, cosa che è testimoniata anche da Vasari, che lo definisce

“la maggior divozione di Venezia, ed aveva raccolte di limosine più scudi… che in tutta la loro vita guadagnato non avessero Tiziano e Giorgione”

Perchè dicevo che la sua attribuzione è fonte di quantità industriale di polemiche ? La colpa è sempre del solito Vasari, che ne combina una delle sue. Nella prima delle Vite 1550 la descriveva come opera di Giorgione, ma nel 1568, nella seconda edizione, si correggeva attribuendola a Tiziano. Solo alla fine dell’Ottocento l’opera fu restituita a Giorgione, innescando il moderno dibattito attributivo, tuttora vivissimo.

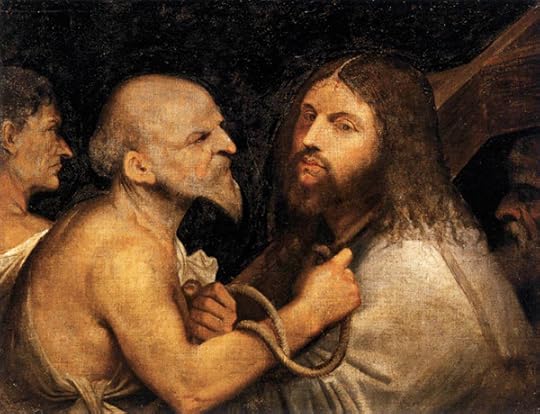

Ora, però negli ultimi anni, la posizione pro Giorgione si sta rafforzando sempre più. Su uno sfondo scuro si stagliano a mezza figura Gesù con la croce sulla spalla e un carnefice che gli pone al collo un cappio di corda. Altre due figure secondarie si distinguono alle estremità. Gesù in particolare, con un’espressione dolce e malinconica, gira la testa verso lo spettatore, invitandolo quasi a partecipare alle sue sofferenze. Pare che il profilo arcigno dello sgherro e quelli dei personaggi laterali rimandino a disegni di Leonardo da Vinci, come la costruzione geometrica del quadro basata su un quadrato inscritto in cerchio.

E sappiamo come il pittore fiorentino fosse studiato a fondo da Giorgione: da notare, inoltre, come il modello del Cristo portacroce trovi le sue profonde radici nella tradizione veneta e veneziana in particolare, ma che questa opera particolare da quel modello si distacchi per inseguire suggestioni probabilmente germaniche ma sicuramente non italiche. Questo, sino a una decina d’anni fa, era considerato un argomento pro Tiziano: con la revisione del corpus giorgionesco e delle influenze ricevute sia da Durer, sia da Bosch… Tra l’altro gli sgherri, oltre alle caricature di Leonardo da Vinci ricorderebbero alcune delle figure che appaiono nell’opera di Bosch la Salita al Calvario di Gand.

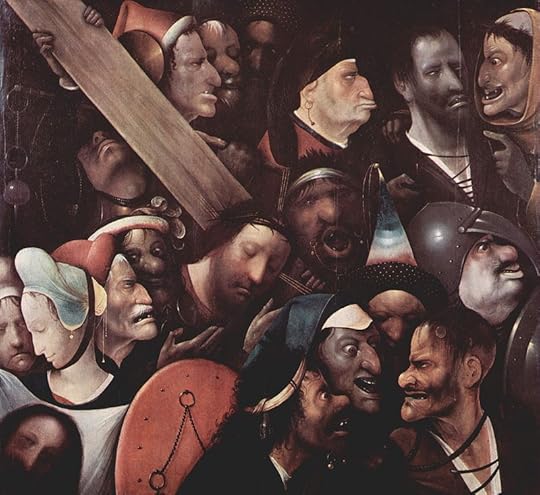

Come in Giorgione Bosch, rappresenta la scena su un fondo scuro, per dare massima evidenza ai volti e a alle loro espressione: ma se l’italiano semplifica, riducendo il tutto all’essenziale, il fiammingo è vittima di una sorta di horror vacui. Più di diciotto volti, si accalcano attorno al Cristo che sta portando la croce, con uno sguardo di malinconica rassegnazione, dagli occhi chiusi e abbassati.

La Salita al Calvario di Gand mette in scena la bestialità e la ferocia della folla di fronte all’umanità di Gesù Cristo. La tavola, popolata da volti grotteschi, è costruita su due diagonali che, sviluppandosi lungo la croce e l’asse delle figure, si incontrano in quello rassegnato di Cristo, che contrasta fortemente con i lineamenti caricati degli sgherri circostanti.

Ai quattro angoli si trovano figure significative della via Crucis. In basso a destra si vede il cattivo ladrone, che ringhia agitato contro tre volti animaleschi che lo dileggiano. In quello in alto a destra si vede invece il buon ladrone, quasi un moribondo che viene confessato da un frate dal volto spaventoso. La presenza dei due ladroni, tipica anche di altre opere di Bosch, è da mettere in relazione con l’esempio offerto al fedele, di possibile redenzione o di adesione totale al male. Nell’angolo in basso a sinistra si vede la Veronica con la sindone, che volge la testa all’indietro e ha gli occhi socchiusi. In alto a sinistra si distingue infine Simone di Cirene, col volto quasi rovesciato verso l’alto, il cui gesto di tenere la croce pare più un ostacolo che un aiuto a Gesù. È curioso notare come i tre personaggi positivi – Gesù, la Veronica e Disma – abbiano tutti gli occhi chiusi o semichiusi, come per estraniarsi dalla scena.

In questa tavola, Bosch utilizza la grottesca e la deformazione e nessun altro simbolo per presentare la malvagità della scena. L’intera composizione è popolata da personaggi negativi, per lo più col volto scuro, come a simboleggiare i loro cattivi sentimenti, deformati da un’intera gamma di smorfie e distorsioni caricaturali che cercano di rappresentare tutte le malvagità e le bassezze dell’uomo.

Tornando al nostro Cristo Portacroce, l’ultimo argomento a favore di Giorgione ci viene dalla Scienza, in particolare dall’indagine radiografica in cui le opere di Tiziano presentano ricchezza d’impasti, scioltezza e vivacità di pennellate, con guizzi di luci, con ritorni, variazioni di tono, impiego di un bianco molto denso per l’incarnato (biacca, PbSO4, cosa che comporta una notevole riflessione, talché le radiografie appaiono come i negativi di una foto), il colore è applicato con variazioni di densità, con estrosità; il disegno è impetuoso con frequenza di piccoli e grandi pentimenti.

Ben diverso l’esito dell’indagine radiografica sulle opere di Giorgione: lo strato pittorico è molto esiguo e di densità molto bassa, inoltre è applicato senza impeto di pennellata, specie per la costruzione dei visi e delle parti nude, e soprattutto non presenta biacca per cui non si ha l’effetto “immagine al negativo” tipica dei dipinti di Tiziano. L’impasto è reso con piccole pennellate, a tocco, che non lasciano traccia.

Ebbene la radiografia del Cristo Portacroce risulta essere compatibile con lo stile giorgionesco..

Alessio Brugnoli's Blog