Le fabbriche di San Lorenzo

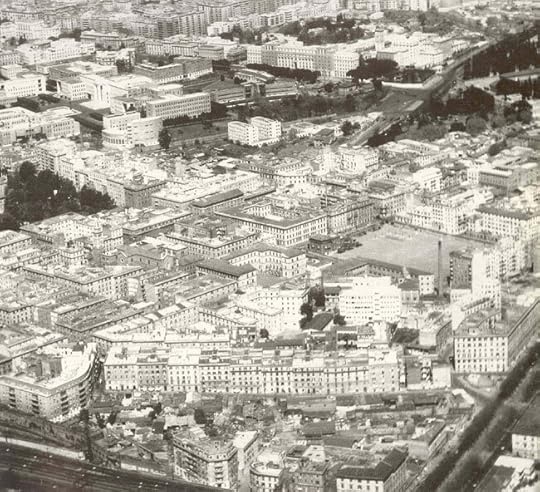

San Lorenzo vide la luce tra 1884 e 1888, a ridosso della proclamazione di Roma capitale avvenuta nel 1870 (ed ufficializzata nel 1871 con lo spostamento da Firenze). Una smania incontrollata di opera edilizia aveva portato alla costruzione disorganizzata di un enorme numero di edifici, più che altro nel tentativo di ottenere facilmente fondi dagli istituti di credito e senza alcuna attenzione alle più basilari norme igieniche e sociali, dato che mancavano spesso i servizi igienici, dato che i palazzinari dell’epoca a tutto pensavano, tranne che a realizzare le fogne

Le prime abitazioni furono costruite nei pressi della attuale Porta Tiburtina, una volta denominata Porta San Lorenzo, da cui il quartiere prende il nome. Tra 1888 e 1890 questa corsa incontrollata era sfociata in una prevedibile crisi, che tra l’altro porterà allo scandalo della Banca Romana, in seguito alla quale molto palazzi erano stati portati a termine in maniera approssimativa o, nei casi peggiori, lasciati inconclusi. Di conseguenza, le case resteranno a lungo disabitate fino a che la pressante richiesta nella nuova capitale porterà ad assegnarle agli immigrati provenienti dalle regioni circostanti come l’Abruzzo, la Campania e le Marche. Tra l’altro, a titolo di curiosità, se leggete i giornali dell’epoca, le stesse lamentele dei radical chic dell’Esquilino sugli stranieri, puzzano, sporcano, non rispettano le regole, sono delinquenti e perdittempo, erano dirette ai molisani e agli abruzzesi, spesso nonni degli attuali brontoloni.

Tornando a San Lorenzo, le cattive condizioni igieniche in cui versavano le case fu la causa di una epidemia di colera nel quartiere, a seguito della quale iniziarono, finalmente, le opere di risanamento.

I primi abitanti di San Lorenzo furono per la maggior parte gli operai edili, i serciaroli, e i netturbini, in sostanza i proletari che erano attirati nella grande città con la speranza di trovare un lavoro che nei sobborghi non riuscivano a trovare. Le vie del quartiere iniziarono quindi a popolarsi di botteghe artigiane, chioschi di fiori appena fuori dal Cimitero e moltissime osterie di cui San Lorenzo si arricchì particolarmente perché gli abitanti, a causa delle case malsane e buie, preferivano trascorrere più tempo possibile fuori casa. Si fa quindi strada un quartiere popolare in cui, senza volerlo, si raccolgono tutti i rivoluzionari dell’epoca e gli anarchici, che spesso lavoravano all’Esquilino, tanto da organizzare a via Lanza, la loro federazione, dedicata ai Martiri di Chicago.

Uno di questi anarchici era Pietro Acciarito, un fabbro che aveva la bottega nella nostra via Machiavelli. Il 20 aprile 1897 Pietro chiuse la propria officina di fabbro e si recò dal padre, salutandolo ed informandolo che sarebbe stata l’ultima volta che si sarebbero visti. Il padre Camillo gli chiese allora se stesse sul punto di emigrare o di suicidarsi. Il figlio rispose che lo avrebbe scoperto presto e che si sarebbe recato all’ippodromo.

Consapevole delle idee del figlio, e del fatto che il 22 aprile Umberto I avrebbe presenziato alle corse ippiche sull’Appia, organizzate in occasione del 29º anniversario del suo matrimonio con la regina Margherita, il padre si recò presso la Polizia e avvisò di stare pronti a fronteggiare un attentato al re in quella occasione. Anche perchè il padre di Pietro era monarchico convinto, lavorava come portiere in un condominio borghese a Piazza Vittorioe andava orgoglioso di condividere con Umberto I la data di nascita….

Nonostante l’avvertimento di Camillo, Pietro, mescolatosi il 22 tra la folla che salutava l’arrivo del sovrano presso l’ippodromo, riuscì ad avvicinarsi armato di coltello alla vettura reale. Re Umberto, notata tempestivamente l’arma impugnata, fu in grado di schivare con facilità il tentativo dell’anarchico di sferrargli un colpo e rimase illeso. Essendo appena riuscito a graffiare la carrozza che recava il sovrano, Acciarito si allontanò con calma e, nella confusione seguita al suo gesto, fu fermato solo dopo ch’ebbe percorso circa 50 metri. Il re, non volendo apparire scosso dall’evento, assistette alle corse come da programma.

Ovviamente, l’evento scatenò un’ondata di repressione ai danni di tutta la Sinistra Romana, concetto molto vago all’epoca, che comprendeva anche poveri Cristi che avevano chiesto un aumento di stipendio al proprio datore di lavoro e diede origine a una sorta di caso Pinelli dell’epoca. Fu arrestato un amico di Pietro, Romeo Frezzi, falegname, che aveva l’unico torto di apparire in una foto con l’attentatore e che non era neppure anarchico.

Immaginando chissà quale complotto, Romeo fu torturato morì al terzo giorno d’interrogatorio. La prima versione della sua morte volle che Frezzi si fosse suicidato battendo ripetutamente il capo contro il muro della propria cella. Tale versione fu tuttavia rapidamente sottoposta a verifica e risultò poco credibile. Venne pertanto condotta una nuova indagine, che si concluse individuando la causa della morte in un ictus. Anche questa versione dei fatti, però, fu oggetto di dispute e le autorità furono costrette ad intraprendere una terza indagine, la quale concluse che Frezzi si era suicidato lanciandosi da un’altezza di sei metri. Alla fine si scoprì che era stato suicidato, dato che, il rapporto dell’autopsia, che era stato fatto scomparire dai poliziotti, rivelò un inaudito pestaggio: si parla infatti di fratture al cranio, alla colonna vertebrale con distacco completo, alla spalla destra, alle costole e lesioni alla milza e al pericardio.

Nonostante le proteste popolari, 22 agosto, parte da Campo de’ Fiori una manifestazione di 15000 persone contro gli assassini “morali e materiali” del Frezzi, i poliziotti che interrogarono Romeo furono assolti “insufficienza di indizi” e il Primo Ministro Marchese di Rudinì, palermitano, si limiterà ad esonerarle dal servizio; i vertici della questura saranno invece assolti per “inesistenza di reato”. Tornando al nostro San Lorenzo, in parallelo a queste vicende, con il rinnovamento del quartiere, sotto Ernesto Nathan, nei primi del Novecento vi nascono le prime industrie: sono fabbriche di modeste dimensioni, in cui trovano lavoro un centinaio di operai.

La prima di queste è il Pastificio Cerere, La società viene fondata nel gennaio 1905 e l’anno dopo ci si rivolge all’ingegner Pietro Satti perché realizzi la sede.La fabbrica non sorge dal nulla, su un terreno libero, acquistato appositamente. In questo punto, infatti, esistono già due edifici, di cui uno è a destinazione residenziale, costruito nel 1898, l’altro industriale, a quattro piani, eretto nel 1893. Compito dell’ingegnere è riadattare quello che c’è alle esigenze della fabbrica. Muratura di mattone, colonne in ghisa, finestroni con archi ribassati, cornici: il pastificio Cerere si presenta con una sobria eleganza, caratterizzato da alcuni elementi che rimandano al liberty. Uno stile del tutto assente nelle costruzioni vicine.

La fabbrica fornì pasta e farina alla capitale fino al 1960, vi si servica e che circa un decennio dopo divenne luogo d’arte. La storia del Pastificio Cerere e della sua riconversione inizia quando l’imprenditrice Felicina Ceci, proprietaria dell’edificio insieme a sua sorella Adriana, accettò di affittarne i locali ad alcuni giovani artisti. Il primo a istallarvi lo studio fu Nunzio, che ricorda di essere arrivato nel 1973; in seguito vi si insediarono Bruno Ceccobelli, Gianni Dessì, Giuseppe Gallo, Pizzi Cannella e Marco Tirelli. L’edificio con i montacarichi, i grandi ambienti aperti e le ampie finestre, offrì agli artisti spazi ideali per i loro studi. Infatti, i nuovi inquilini ne ristrutturarono gradualmente gli interni, mentre le zone comuni non vennero modificate. Anche dopo il generale rinnovamento, la memoria dell’uso industriale del Pastificio non venne cancellata e al suo interno si conviveva, come a Roma si fa da secoli, con le tracce archeologiche derivanti dalla sua precedente funzione.

Nell’estate del 1984 il critico Achille Bonito Oliva rese celebre il Pastificio con la mostra “Ateliers”. Eccezionalmente per la prima volta si aprirono al pubblico gli spazi dove abitavano e lavoravano gli artisti che, non costituirono un gruppo omogeneo per poetica o linguaggio, ma appartenendo alla stessa generazione, istaurarono un contatto continuo e spesso profondi rapporti di amicizia facilitati dalla struttura del Pastificio con i suoi spazi contigui di lavoro e luoghi di incontro comuni.Oltre ai protagonisti che tradizionalmente vengono indicati come il Gruppo di San Lorenzo, nel corso degli anni l’edificio ha visto il susseguirsi di tanti e diversi artisti, poi anche critici, intellettuali ed esponenti dello spettacolo che hanno gravitato intorno a questa fucina divenuta un punto di riferimento per la cultura, Nel 2002 dalla mostra “Interno F.M.” nasce l’idea di dotare il Pastificio Cerere di uno spazio espositivo dedicato all’arte contemporanea e sempre aperto al pubblico.

La seconda fabbrica fu la birreria Roma, in via degli Apuli a Roma: era un isolato triangolare composto da vari edifici iniziato nel 1919 e finito nel 1924. Era nota soprattutto per i suoi cavalli di razza normanna, molto grandi, che trainavano i carri di birra. L’azienda romana fu assorbita nel 1920 dalla birreria Paszkowski. Questa birreria nasce a Firenze il 12 febbraio 1903 con la denominazione C.Paszkowski e C. che, con atto del 15 maggio 1905, cambia denominazione in S.A.Birra Toscana Paszkowski.

Il capitale iniziale era di 500.000lire che verrà portato nel 1920, a 5,9 milioni in concomitanza con l’assorbimento della Società Birra Roma. Paszkowski rimane a capo dell’azienda fino al 1933 quando subentra un Gruppo con a capo Alfonso Burgisser presidente della Banca Toscana. La nuova direzione, per far fronte ai debiti, è costretta nell’ottobre del 1934 a ridurre il capitale e ad emettere azioni privilegiate sottoscritte per intero dalle genovese Società Anonima Cervisia.L’opera di risanamento però non porta i frutti sperati nonostante si ricorra ad un prestito bancario. Nel 1935 è giocoforza cedere le fabbriche di Firenze e Roma alla Whurer.

La fabbrica di San Lorenzo produceva birra, orzo tallito, ghiaccio, gazzose, seltz e affini e dava lavoro 500 operai e 30 impiegati. Il 19 luglio 1943 era lunedì, il bombardamento alleato avvenne le 11 del mattino quando la struttura era piena di operai. Venne colpita da bombe al Fosforo, incendiarie. La fabbrica bruciò per diversi giorni, con tutti gli operai dentro, e su via dei Sardi molte testimonianze ricordano il carro della birra rovesciato con i cavalli morti con le gambe insù.

L’ultima fabbrica era l’ex Vetreria Sciarra, che si trova in Via dei Volsci all’angolo con Via dei Reti: l’origine dell’edificio risale al 1926, quando venne realizzata come stabilimento per l’azienda fondata dell’imprenditore Pietro Sciarra.L’edificio è in stile anni Venti, e presenta riferimenti architettonici al Rinascimento, come il portale bugnato, ed alla classicità. Un fastigio con uno scudo araldico, oggi perduto, sormontava la facciata, poi soprelevata. Fino agli anni Ottanta l’edificio ha funzionato come vetreria, per poi rimanere abbandonato con il trasferimento della produzione in Via Giovanni Marinelli, nel Quartiere Prenestino-Labicano. Rimasta per decenni in stato di degrado, nel 2004 venne individuata come sede di alcune aule dell’Università La Sapienza di Roma, nell’ambito della decentralizzazione dei servizi dell’ateneo

Alessio Brugnoli's Blog