reading the footnotes

Kim by Rudyard Kipling

My rating: 4 of 5 stars

Надо было заполнить еще одну лакуну, потому что, как ни странно, “Ким” я раньше не читал. А тут он гладко вписался в программу, потому что подмечено, что некоторые сюжетные линии “романа в работе” перекликаются с таковыми тут, а структурно у них и подавно много общего: оба с виду “бессюжетны”, как нам сообщают “знатоки”. Но вообще весь контекст располагает: “Большая Игра”, разные взгляды на дхарму, поэтому все это как бы нужно все-таки знать.

Ну и с Пинчоном их роднит вот еще что: “He repudiates the unspoken assumption of most novelists that the really interesting part of life takes place outside working hours: men at work or talking about their work are among his favourite subjects.”

История ирландского колониального сироты, которого одновременно лепят и раздирают разные геополитические в широком понимании векторы и силы (в частности духовность Востока и сансарность Запада, восточное распиздяйство и западная прагматическая дисциплина, обучение навыкам медитации и шпионажа, и т.д.), а он все пытается буквально определить себя, – в общем, экзерсис в первом заходе западного человека на восточную философию. Но как шпионский и, в общем, приключенческий роман дороги вполне хорош, конечно, хоть и весьма вербозен.

Разговаривают там все значительно больше необходимого – сам Киплинг это называет “aimless babble”, так что в этом, видать, правда жизни, но в силу этого роман несколько… не бессюжетен, нет, как в этом обвиняют его “критики”, а попросту бессвязен. Скверное письмо, видимо, можно считать отличительной чертой стиля автора, который считал этот роман своим чуть ли не шедевром. Трогательные пояснения индийских слов в скобочках прямо посреди текста, конечно, тоже настраивают на высоколитературный лад.

Кстати, если дочитать его до конца, можно легко опровергнуть дурацкое мнение, что роман-де “ничем не кончается”. Тешу-лама в нем обретает просветление и бодисаттвой возвращается к Киму, а тот в итоге объединяет в себе все различные векторы и становится целым, подпитавшись силой индийской почвы под баньяном и обретя настоящий, а не искусственный прайд, почти что семью. Так что все сходится.

Зато в том, что касается Большой Игры, тут все здорово. Киплинга, видимо, можно считать вполне надежным свидетелем (хоть и нужно делать поправку на его лояльность Короне) в том, что был период, когда успехи русских в продвижении в Тибет были вполне ощутимы. Англичане нервничали – это слабо сказано. Что, собственно, и привело через три года после публикации романа к победному маршу Янгхазбенда на Лхасу, после чего Большую Игру русские уже могли считать бездарно просранной раз и навсегда.

Потешные пояснения, которые, по традиции, ничего не поясняют, например: “bhang: a strong narcotic made from dried hemp”. И насколько все-таки пыльно и замшело “традиционное” литературоведение (от Алана Сэндисона в данном случае), мама дорогая… зубы ноют от скуки. А дхарма, хоть излагается самим Киплингом по возможности бережно и в разумных пределах аккуратно, все равно сваливается под конец в двойственность и уж, конечно, толкуется Сэндисоном примитивизированно-западно, с вульгарными “грехами”, какой-то “душой”, “злом” и прочей ахинеей “бремени белого человека”, чего настоящий красношапочный Тешу-лама, конечно, себе не позволил бы.

(а из этих примечаний к переводам становится ясно, что читать все же лучше оригинал, если соберетесь; ни один из переводов до оптимума не дотягивает)

Беатриче кота Брамбиллы by Юрiй Слёзкин

My rating: 4 of 5 stars

Слезкин-дед, наконец-то, а то раньше как-то не попадалось. Читается как постмодернистский пастиш всей русской классики сразу, очень потешно и развлекательно, порой – эдакие непритязательные мастурбационные… пардон, романтические фантазии. Но в целом – именно тот градус жанрового и бульварного письма, который мне сейчас необходим для работы, а главное: видна вполне вдумчивая работа со словом, хотя крупным стилистом по департаменту русской словесности он у знатоков не числится. Главное для него – рассказать историю, всякий раз довольно простую, прямолинейно донести ее до не особо разборчивого читателя.

Но его пример лишний раз доказывает, что даже жанровую хряпу 100 с лишним лет назад можно было писать качественно, просто те беллетристы, которых превозносили и издавали совки, этим не утруждались. Потому, видать, их и превозносили, и издавали: они, как уголовники, были “социально близки”. А всякие непонятные слёзкины с их буржуазной работой над словом – нет. В том-то, видимо, все и дело.

Вот, например, пример, устоять было трудно:

“…Потом из чащи поднялся туман и, медленно взбираясь тяжелыми клубами над дорогой, сдавил ее, распластался и замер — густой и непроницаемый.

Это был осенний туман, гнетущий туман, являющийся вместе с залетными птицами, пронизывающий до костей, насыщенный запахом дыма, подхваченным с вырубленных лесных дач, где день и ночь тлеют старые пни.

Он, казалось, дышал огромными жабрами, как гигантская неведомая рыба моря, проглатывая поля с поблекшими травами, вздыхающую землю, одинокие березы, заброшенные деревни, алеющие леса…”

Ну а несколько очень коротких рассказов, страницы на 2-3 каждый, так и вовсе близки к гениальности и обрывистостью своей напоминают почеркушки Вальзера.

Однако даже глупости у него пикантные и трогательные в непостижимости своей анатомии: “кончик загорелой пятки”, например, или “белая шея, незаметно сливающаяся с плечами”. Также все тут “кивают мне головою”, а порой “подмигивают глазом” и “возвращаются обратно”. Впрочем, такого редакторского небреженья в сборнике очень немного: “Бесцельно скользя перед собой, мой взор остановился, наконец, на середине озера и долго оставался неподвижным”.

Ну и вот как ему удалось остаться таким непотопляемым в совке до конца Второй мировой – совершенно загадочно. Факты видимой биографии этого не объясняют.

(когда пересматривали на днях, мы честно не знали, что Айвен Рейтмен позавчера умрет; так что успели посмотреть еще при жизни, выходит)

а откровением лично для меня стало, что это – один и тот же человек. сошлось в голове только тут (а Ми-мо-то что здесь делает?):

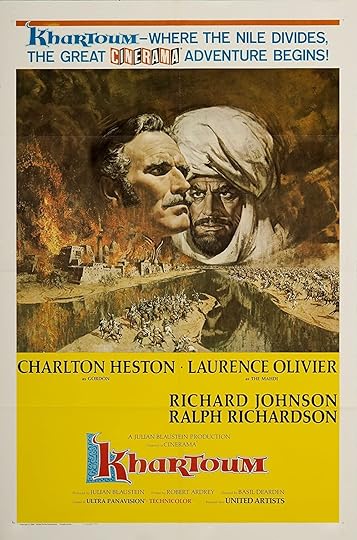

(что б там ни говорили критики, это отличное примечание к пинчонленду: и в “Ви”, и к “роману в работе”. когда продюсер показал сценарий внуку Махди и извинился за “неточность”: генерал Гордон-де с Махди живьем никогда не встречался, внук ответил по-пинчоновки: “да, но ведь могли бы”)

это не смотрите, это кака

а вот это приближается к гениальному. помимо того, что все они весьма watchable, здесь видны ростки всего последующего – и это тот missing link между “Питонами” и современной (хорошей, плохую не трогаем) телекомедией. а их стеб, несмотря на прошедшие почти 40 лет, актуален как никогда: только они раньше над этим хихикали, а сейчас это все осуществилось как по сценарию Бена Элтона (в диапазоне от “вы могли этого не заметить, но я гей” до “каждую минуту по этим часам Россия вторгается в какую-нибудь маленькую страну”) – вот кто у нас недооцененный провидец

занимательный фан-клип, в котором хорошо видна роль Керуака (мало кто заметил его на конверте “Хватаясь за соломинки”, конечно, а он тут важен