Una storia esemplare: L’ungherese che andò in Tibet a piedi

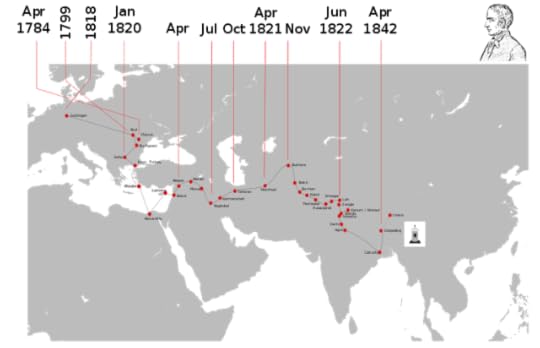

Il viaggio di Csoma ( da: Wikipedia )

Il viaggio di Csoma ( da: Wikipedia )"Andare a piedi dai Carpazi a Calcutta è raro. Aprire da solo l’Occidente alla conoscenza della lingua e della cultura tibetane è unico. Il suo nome non figura nelle storie della filosofia. Se ho voluto che questo strano camminatore, noto soltanto a pochi, fosse presente qui, è perché ritengo che il suo lavoro abbia sconvolto nel profondo la storia del pensiero occidentale. Senza chiasso, senza mezzi, soltanto con i piedi e con l’ostinazione, quasi con la sua follia, avviò dei processi di cui non abbiamo ancora visto tutte le conseguenze. Con soltanto un dizionario, una grammatica e una tenacia infinita e modesta, aprì dei varchi che prima di lui non esistevano. La storia di questo ungherese eroico merita dunque di essere raccontata.

Si chiamava Alessandro Csoma de Kõrös. È nato in Transilvania, proprio alla fine del XVIII secolo, in una famiglia di piccoli nobili decaduti. Non si tratta di particolari insignificanti. La regione è strana, di difficile accesso. Conserva, in Europa, qualcosa di selvaggio e di tetro. Essere nobili impedisce di lavorare senza impedire di essere poveri. La sua famiglia conduce dunque un’esistenza di contadini al verde, con le aggravanti dell’umiliazione e dell’orgoglio. Per seguire gli studi dai monaci, che hanno notato il suo dono per le lingue, il giovane Alessandro fa le pulizie nel convento. Mentre i suoi condiscepoli si riposano o si divertono, lui spazza, lava i piatti, sistema gli attrezzi. Lo si sbeffeggia. Lui impara a vivere senza curarsi dei sarcasmi.

Gli interessa una sola cosa: la conoscenza delle lingue. Presto padroneggia latino e greco, si barcamena col tedesco, si perfezione in inglese. La stranezza della sua lingua, l’ungherese, comincia a roderlo. È il periodo in cui l’Europa scopre il sanscrito, la lingua sacra dell’India, e s’interessa della sua parentela con le lingue europee. Ma la lingua ungherese non appartiene alla famiglia indoeuropea. Viene da altrove. Ma da dove? Forse il popolo magiaro parla un idioma legato alle sue origini. Alessandro si mette in testa di scoprirle. Giura con il sangue, assieme a qualche condiscepolo esaltato come lui, che farà di tutto per riuscirci. A quel tempo, c’è chi pensa che i magiari e la loro lingua siano venuti dalla Mongolia.

Alessandro ha dunque una sola idea in mente, un solo scopo nella vita: andare là, verificare, trovare l’origine del suo popolo, collegare la sua attuale stranezza al suo antico passato in Asia. Ma come si va dai Carpazi in Mongolia quando si è poveri? A piedi. Non subito però. Alessandro ottiene una borsa di studio dal Regno Unito per proseguire la sua istruzione a Gottinga. Al suo ritorno, il giorno in cui si sente finalmente pronto, parte dunque dalla piccola borgata di Kõrös a piedi, zaino in spalla. Siamo nel 1819, lui ha trentaquattro anni. Tre anni dopo, sta ancora camminando, arriva ai contrafforti dell’Himalaya.

Alessandro Alessandro è passato per la Turchia e la Persia, lavorando per nutrirsi, facendo una lunga deviazione per evitare un’epidemia di peste, imparando strada facendo il turco e il persiano che vanno ad arricchire la sua panoplia linguistica. L’uomo è taciturno. Serio, austero, ostinato. Ma è tanto intelligente e solerte quanto tenace. In Tibet, eccolo bloccato dalla neve. Comincia ad assimilare qualche rudimento della lingua tibetana, s’inizia all’alfabeto, diventa a poco a poco amico dei lama. Sensibili alla sua voglia di sapere, alla sua determinazione, i santi uomini finiscono col redigere, soltanto per lui, delle presentazioni del buddhismo, rispondendo in maniera minuziosa alle sue domande. Nessun occidentale, prima, aveva mai avuto una simile occasione.

Alessandro Alessandro è passato per la Turchia e la Persia, lavorando per nutrirsi, facendo una lunga deviazione per evitare un’epidemia di peste, imparando strada facendo il turco e il persiano che vanno ad arricchire la sua panoplia linguistica. L’uomo è taciturno. Serio, austero, ostinato. Ma è tanto intelligente e solerte quanto tenace. In Tibet, eccolo bloccato dalla neve. Comincia ad assimilare qualche rudimento della lingua tibetana, s’inizia all’alfabeto, diventa a poco a poco amico dei lama. Sensibili alla sua voglia di sapere, alla sua determinazione, i santi uomini finiscono col redigere, soltanto per lui, delle presentazioni del buddhismo, rispondendo in maniera minuziosa alle sue domande. Nessun occidentale, prima, aveva mai avuto una simile occasione.

Alessandro resterà tra quelle montagne per sette anni. Estate e inverno. Lavorando in una cella monacale, praticamente senza riscaldamento, quasi sempre in completa solitudine, diventerà il primo tibetologo della storia, il primo europeo capace di leggere e scrivere il tibetano, di padroneggiare la lingua e di scoprire, di prima mano, i testi e i pensieri di quel buddhismo singolare. Gli inglesi hanno interessi strategici nella regione, e il Tibet costituisce un «pezzo» decisivo nelle partite che stanno giocando. Incaricano dunque Alessandro di redigere un dizionario tibetano-inglese e una grammatica di tibetano. In passato, dei fondi inglesi gli hanno permesso di proseguire gli studi. Uomo d’onore, di parola e di dovere, Csoma de Kõrös accetta di mettere a punto quel dizionario e quella grammatica.

Dall’Himalaya, andrà dunque a piedi nel Bengala, poi a Calcutta. Lì, resterà numerosi anni, ospitato dalla Royal Asiatic Society of Bengal, primo istituto di ricerca fondato dai britannici. Alessandro dorme sul nudo pavimento, in una stanzetta minuscola con, a ognuno dei quattro angoli del suo pagliericcio, una cassa di libri. Nel 1836, diciassette anni dopo la sua partenza dall’Ungheria, Alessandro ha finito il lavoro. Ha aperto la porta del Tibet al sapere europeo. Ha pagato il suo debito simbolico agli inglesi, e fatto opera di scienziato e di pioniere. Ma non ha assolto la sua vera missione, non ha tenuto fede al suo giuramento: trovare in Mongolia l’origine dei magiari. Decide dunque di lasciare Calcutta.

Sempre solo, sempre a piedi, sempre senza un soldo in tasca, va «a fare un giro in Asia», come dice in una delle sue ultime lettere. Ricordo la commozione che mi ha pervaso il giorno in cui mi sono imbattuto nella sua tomba, nel cimitero di Darjeeling. Una colonna squadrata, di pietra chiara, cinta da sbarre metalliche, eretta più tardi dalle autorità ungheresi, occulta in parte la tomba, sormontata da parecchie lastre di marmo con testi in lingue diverse. Tutti celebrano questo sapiente, virtuoso fino alla follia, che riposa in quel piccolo cimitero sperso nei contrafforti dell’Himalaya. Alessandro, in marcia verso la sua promessa di gioventù, è morto a cinquantotto anni di una banale dissenteria. Nel suo bagaglio, non un soldo. Ma libri in dodici lingue differenti.

Perché voler fare di questo camminatore folle un filosofo? Dopotutto, non ha scritto nulla che tratti direttamente di metafisica, di logica o di etica. Sostengo nonostante tutto che Alessandro merita di essere chiamato filosofo, e perfino in modo più legittimo del suo omonimo, l’imperatore macedone che era stato allievo di Aristotele. Affermazione che va giustificata. È semplice: ritengo filosofo chiunque varchi dei confini, apra brecce, abbatta muri, pareti, steccati, ogni uomo che permetta, con il rigore che un simile compito esige, l’incontro di due universi mentali separati. Da questo punto di vista, Alessandro non ha semplicemente camminato fra i continenti, cosa che fa di lui un viaggiatore d’eccezione ma non un filosofo.

Ha camminato fra le lingue e le civiltà, aprendo passaggi che al suo seguito, armati degli strumenti da lui forgiati, altri possono percorrere. Ha camminato infatti fra le culture dell’Occidente e dell’Asia, aprendo varchi, tracciando strade. Ha permesso che l’orizzonte si ampliasse, che si cominciasse a intravedere l’idea diversissima che si ha del mondo, qui da noi e là. Né il soggetto né l’oggetto, né l’essere né il nulla, né la continuità né la discontinuità, né il tempo né l’eternità vengono concepiti in modo identico nella metafisica europea e nell’antimetafisica tibetana. È in parte alla lunga marcia di Alessandro, dai Carpazi a Calcutta, che va il merito di averne preso atto. E di dover continuare a farlo, dal momento che la grande corsa non è finita…

Per amor di precisione, è bene ricordare che l’ipotesi di un’origine mongola dei magiari e della lingua ungherese si è rivelata falsa. La scoperta delle lingue dette «ugrofinniche» ha permesso di collegare l’ungherese, al pari del basco, a un ceppo linguistico originario del nord dell’Europa, e non dell’Asia. Inseguendo una chimera, Alessandro ha dunque incontrato un mondo reale, fino ad allora sconosciuto. Non è escluso che questa possa essere una descrizione di ciò che fanno i filosofi."

Estratto da: "La passeggiata di Kant"

Published on October 18, 2017 06:01

No comments have been added yet.

MEDIUM

Nessuno è stato mai me. Può darsi che io sia il primo. Nobody has been me before. Maybe I’m the first one.

- Antonio Gallo's profile

- 52 followers