Дмитрий Чернышев's Blog, page 1344

September 9, 2014

10 К

Детская загадка

Обычную ванну заткнули пробкой и наполнили обычной водой. Измерили уровень воды. Потом опустили туда десять обычных кирпичей.

Уровень воды не поднялся ни на миллиметр. Почему?

Комментарии скринятся

Ответ завтра

upd

знают все

самые интересные, как обычно, нестандартные версии

Published on September 09, 2014 12:02

дефисная война

Перед «разводом» Чехии и Словакии чешские политики начали высказывать мнение, что Чехия обременена Словакией, куда уходят, как в прорву, налоговые поступления, а словацкие были раздражены тем, что находятся в унизительном положении в союзном государстве.

Один из эпизодов раздела страны получил название «дефисная война»

В 1990 году страна называлась «Чехословацкая социалистическая республика». Вацлав Гавел предложил убрать из названия слово «социалистическая», но словацкие политики потребовали ещё одного изменения — чтобы название страны теперь писалось через дефис («Чехо-Словакия»). Им не нравилась «вторичность» Словакии. Чехословацкий парламент решил, что название страны будет писаться без дефиса по-чешски (чеш. Československá federativní republika), и с дефисом и с маленькой буквы — по-словацки (словацк. Česko-slovenská federatívna republika). Однако это решение было признано неудовлетворительным и парламент изменил название страны вновь — теперь она стала называться «Чешская и Словацкая Федеративная Республика»

А через три года страна распалась. via

И чтобы два раза не ходить – чем закончится референдум об отделении Шотландии?

View Poll: #1981486

Published on September 09, 2014 06:32

стоимость человека в России

«Торг. Сцена крепостного быта. Из недавнего прошлого» Николая Неврева

Когда Великое княжество Московское окончательно освободилось от Ордынской зависимости, внутренняя цена на русского холопа колебалась от одного до трех рублей. Веком позднее, к середине XVI столетия холоп стоил уже чуть дороже — от полутора до четырех рублей. В начале царствования Бориса Годунова, накануне Смутного времени, в сытые годы цена холопа составляла четыре-пять рублей, в голодные неурожайные годы падала до двух рублей.

Войны и захват множества пленных периодически опускали цены на живой товар до минимума. Например, во время Русско-шведской войны 1554—1557 годов, армия под командованием воеводы Петра Щенятева разгромила под Выборгом шведское войско и захватила в Финляндии и Карелии множество пленников, цены на которых тут же упали до копеечных в буквальном смысле. Одна из русских летописей XVI столетия приводит эти цены: «В гривну немчин, а девка в пять алтын». Здесь гривной уже именуется гривенник, монета в 10 копеек, а алтын — московская монета в три копейки. То есть пленный финн, карел или швед продавался стрельцами боярина Щенятева за 10 копеек, а захваченные молодые девушки — по 15 копеек.

В 1594 году средняя цена холопа в Новгороде составляла 4 рубля 33 копейки, а в новгородской провинции цены на холопов были ниже, в среднем от 2 рублей 73 копеек до 3 рублей 63 копеек.

Сибирь считалась пограничной территорией, и с живого товара, покупаемого у иностранных продавцов, взималась таможенная пошлина, так же как со скота и других предметов торговли. Тот, кто покупал раба, платил «поголовное» в размере восемь алтын и две деньги (то есть 25 копеек) за каждого, а тот, кто продавал, платил «десятую пошлину», 10% с цены продажи. При этом средняя цена на раба в Сибири конца XVII столетия составляла два рубля с полтиной.

Цены на красивых женщин были традиционно выше. Так, «записная книга крепостей» (сибирский аналог кабальных книг, фиксировавших сделки с живым товаром) города Томска содержит запись о том, что «1702 года, генваря в 11 день» сын боярский Петр Греченин подал купчую крепость на «полонную жонку киргизские породы» (то есть пленницу из енисейских киргизов), которую продал Греченину томский казак Федор Черепанов за пять рублей. Чиновник сделал запись, что «жонкой киргизские породы» покупатель может «владеть вечно» и «на сторону продать и заложить». С этой сделки была взята пошлина: «По указу великого государя, пошлинные деньги с рубля по алтыну, итого пять алтын в казну великого государя взято сполна». Итого женщина «киргизской породы» обошлась дворянину Греченину в 5 рублей 15 копеек.

На начало XVIII века документы содержат немало свидетельств о торговле сибирскими аборигенами и ценах на них. Так в Берёзовском остроге хантскую девочку (остячку) в возрасте до семи лет можно было купить за 20 копеек, а мальчика того же возраста — на пять копеек дороже.

Шведский подполковник Иоганн Страленберг после разгрома под Полтавой попал в плен и оказался в Сибири. Позднее он описывал свои наблюдения, как якуты, «когда им бывает в ясаке и в долгах нужда, детей своих, примерно возраста 10 и 12 лет, продают русским людям и иноземцам по два-три рубли без жалости».

Тобольский священник Петр Соловцов так описывал ситуацию на Камчатке в те же годы: «Камчадалы и другие безгласные инородцы доведены были застращиваниями до такой крайности, что сами родители продавали казакам и промышленникам своих ребят по рублю и по полтине».

В 1755 году сенат в своем указе разрешил российским священнослужителям, купцам, казакам и представителям иных недворянских сословий покупать в неволю «иноверцев» — калмыков, кумыков, чеченцев, казахов, каракалпаков, туркмен, татар, башкир, барабинских татар и представителей иных народов, исповедующих ислам или язычество.

В 1758 году в Оренбурге существовали следующие цены на рабов: «за возрастнаго (то есть взрослого) и годнаго в рекрутскую отдачу мужика» — 25 рублей, за престарелых и детей «мужеска полу» — от 10 до 15 рублей, «за женск пол» — «по 15 или смотря по человеку и по 20 рублёв». Край был бедный и захолустный, поэтому цены на людей тут были пониже, чем в густонаселенных провинциальных губерниях центральной России.

В 1782 году в Чухломском уезде Костромского наместничества по требованию капитана второго ранга Петра Андреевича Борноволокова была произведена опись имущества его должника, капитана Ивана Ивановича Зиновьева. Чиновники тщательно описали и оценили весь товар — от утвари и животных до крепостных крестьян:

«В оном дворе скота: мерин рыжий, летами взрослый, по оценке 2 рубля, мерин пегий 12 лет, по оц. 1 руб. 80 коп., мерин чалый 9 лет — 2 руб. 25 коп., кобыла вороная, летами взрослая — 75 копеек... Во оном дворе дворовых людей: Леонтий Никитин 40 лет, по оценке 30 руб. У него жена Марина Степанова 25 лет, по оценке 10 рублей. Ефим Осипов 23 лет, по оценке 40 руб. У него жена Марина Дементьева 30 лет, по оценке 8 руб. У них дети — сын Гурьян 4 лет, 5 рублей, дочери девки Василиса 9 лет, по оценке 3 руб., Матрена одного году, по оценке 50 коп. Федор 20 лет по оценке 45 руб. Кузьма, холост, 17 лет, по оценке 36 рублей».

Знаменитый историк XIX века Василий Ключевский так описывал цены на живой товар в предыдущем столетии: «В начале царствования Екатерины при покупке целыми деревнями крестьянская душа с землей обыкновенно ценилась в 30 руб., с учреждением заемного банка в 1786 года цена души возвысилась до 80 руб., хотя банк принимал дворянские имения в залог только по 40 руб. за душу. В конце царствования Екатерины вообще трудно было купить имение дешевле 100 руб. за душу. При розничной продаже здоровый работник, покупавшийся в рекруты, ценился в 120 руб. в начале царствования и в 400 руб.— в конце его».

В 1800 году в газете «Московские ведомости» регулярно публиковались объявления подобного содержания: «Продаются за излишеством дворовые люди: сапожник 22 лет, жена ж его прачка. Цена оному 500 рублей. Другой рещик 20 лет с женою, а жена его хорошая прачка, также и белье шьет хорошо. И цена оному 400 рублей. Видеть их могут на Остоженке, под № 309...»

Историки подробно изучили объявления о продаже крепостных в «Санкт-Петербургских ведомостях» за последние годы ХVIII века. В среднем цены на «рабочих девок» составляли тогда 150—170 рублей. За «горничных, искусных в рукоделии» просили дороже, до 250 рублей. Опытный кучер с женой-кухаркой стоили 1000 рублей, а повар с женой и сыном двух лет — 800 рублей. Мальчики в среднем стоили от 150 до 200 рублей. За обученных грамоте подростков, «изрядно пишущих», просили 300 рублей.

Но это были именно высокие столичные цены. В соседней Новгородской губернии в конце ХVIII века в глухом селе можно было купить «крестьянскую девку» за 5 рублей. А на окраинах империи человека зачастую покупали вообще по бартеру.

Так в январе 1758 года коллежский регистратор Девятировский купил в Алтайском горном округе у местных алтайцев мальчика и девочку, заплатив за них «2 быка, 2 кирпича чаю, кожу красную и четверик (26 литров) круп». В 1760 году в районе Семипалатинской крепости купец Леонтий Казаков купил пятилетнего мальчика «за 9 аршин бархату».

В то же время в Москве и Петербурге цены на некоторых крепостных составляли тысячи рублей. Хорошо обученная и молодая крепостная актриса «приятной наружности» обычно стоила от двух тысяч рублей и выше. Князь Потемкин как-то купил у графа Разумовского целый оркестр оптом за 40 тысяч рублей, а за одну «комедиантку» было заплачено 5 тысяч рублей.

В 1806 году поставщик водки к императорскому двору Алексей Емельянович Столыпин выставил на продажу свою труппу крепостных актеров. Этот пензенский помещик (кстати, родственник поэта Михаила Лермонтова и политика Петра Столыпина) владел крестьянами в Пензенской, Владимирской, Нижегородской, Московской, Саратовской и Симбирской губерниях. Только под Пензой у него насчитывалось в собственности 1146 душ.

За своих крепостных актеров помещик Столыпин хотел получить 42 000 рублей. Директор императорских театров обер-камергер (уровень министра) Александр Нарышкин, узнав о такой оптовой продаже, обратился к царю Александру I, рекомендуя выкупить продаваемую труппу для императорского театра: «Умеренность цены за людей образованных в своем искусстве, польза и самая необходимость театра требуют непременной покупки оных». Император согласился приобрести такой квалифицированный живой товар, но считал цену завышенной. Поторговавшись, Столыпин уступил свою труппу русскому царю за 32 000 рублей.

Несколько ранее этой царской покупки владевшая обширными поместьями в Ярославской и Владимирской губерниях помещица Елена Алексеевна Черткова продала целый оркестр из 44 музыкантов за 37 000 рублей. Как было указано в купчей, «с их жены, дети и семействы, а всево навсево с мелочью 98 человек... Из них 64 мужска и 34 женска полу, в том числе старики, дети, музыкальные инструменты, пиэсы и прочие принадлежности».

Накануне вторжения Наполеона в Россию средняя по стране цена крепостного приближалась к 200 рублям. В последующие годы, видимо в связи с общим финансово-экономическим кризисом по итогам долгих и тяжелых для России наполеоновских войн, цены на людей упали до 100 рублей. На этом уровне они держались до сороковых годов XIX века, когда снова начали расти.

Интересно, что цены на крепостных в России были ниже, чем цены на рабов в Средней Азии. К середине XIX столетия в Хиве и Бухаре рабы стоили от 200 до 1000 рублей и выше. В те же годы в Северной Америке чернокожий раб-негр в среднем стоил 2000—3000 фунтов, то есть в три-четыре раза дороже средней цены русского помещичьего крестьянина накануне отмены крепостного права.

via

Published on September 09, 2014 04:05

September 8, 2014

Пожилая женщина устраивается в тюрьму для женщин учителем по игре на фортепьяно.

Четыре минуты / Vier minuten (2006)

Published on September 08, 2014 23:03

Parole

Batons de Parole. Expo Galerie Samia Saouma. Paris. 1987

Из принципов концептуального искусства Сола Левитта

1. Концептуальные художники скорее мистики, нежели рационалисты. Они приходят к таким заключениям, к которым логика привести не может.

3. Иррациональные суждения приводят к новому опыту.

13. Произведение искусства можно рассматривать как проводник между умом художника и умом зрителя. Однако произведение может никогда не достичь зрителя или оно также может никогда не покинуть ум художника.

15. Ни одна из форм ничем не превосходит остальные, поэтому художник может использовать любую форму – от словесного выражения (записанного или высказанного) до физического объекта.

21. Восприятие идей ведет к появлению новых идей.

25. Художник не обязательно понимает собственное искусство. Его восприятие не лучше и не хуже, чем у других.

32. Банальные идеи не спасет прекрасное выполнение.

33. Сложно испортить хорошую идею плохим выполнением.

34. Когда художник чересчур отточит свое мастерство, у него начнет получаться гладкое искусство.

via

Published on September 08, 2014 22:42

Флоренция

В 1966 году на Флоренцию обрушилось мощнейшее наводнение. Инженеры, боясь, что защитная дамба не выдержит, сбросили массу воды, которая быстро достигла города. Подземные трансформаторы начали сгорать, котельные взрываться. Древняя канализационная система, построенная 300 лет назад, под невероятным напором хлынувшей в нее воды не выдержала, и фекалии стали гейзерами вырываться из люков, наполняя город жутким зловонием. Нефть и масло из топок разлились по поверхности воды и оставляли на стенах домов грязные пятна.

Весь центр Флоренции оказался под водой. На многих зданиях и сегодня есть отметки уровня воды на высоте более четырех метров. 34 человека погибли, 5 000 семей остались без дома, 6 000 магазинов были затоплены. Ведущие из города мосты были снесены, дороги разрушены, железнодорожные пути завалены наносами. Флорентийцы оказались изолированными от всего мира.

Но самый большой ущерб был нанесен хранилищам богатейших коллекций произведений искусства эпохи Ренессанса. В подвале Центральной Национальной Библиотеки в воде оказались сотни тысяч книг и рукописей. Были повреждены более 3 миллионов книг и средневековых рукописей, а также 14 000 произведений искусства.

Тысячи жителей Флоренции приняли участие в спасении книг. Все они были добровольцами и все работали бесплатно. Они получили название «грязные ангелы». Самую большую работу выполнили студенты. В течение двух недель они расчищали завалы в подвалах Национальной Библиотеки, передавая по живой цепочке на верхние этажи пропитанные водой книги и рукописи. Каждую книгу осторожно оборачивали специальной бумагой для поглощения влаги.

Сушка книжных страниц. Но даже сегодня еще не все книги просушены и не все картины восстановлены.

фильм о восстановлении книг

via

via

Published on September 08, 2014 10:59

September 7, 2014

помидоры против картофеля

20 способов поделить Европу

Люди, которые работают 21 день в году и люди, которые живут 21 день в году

Люди, которым нужен водопроводчик и люди, которые могут починить раковину сами

Люди, которые едят на ходу и люди, которые едят сидя

...

Люди, которые работают 21 день в году и люди, которые живут 21 день в году

Люди, которым нужен водопроводчик и люди, которые могут починить раковину сами

Люди, которые едят на ходу и люди, которые едят сидя

...

Published on September 07, 2014 09:30

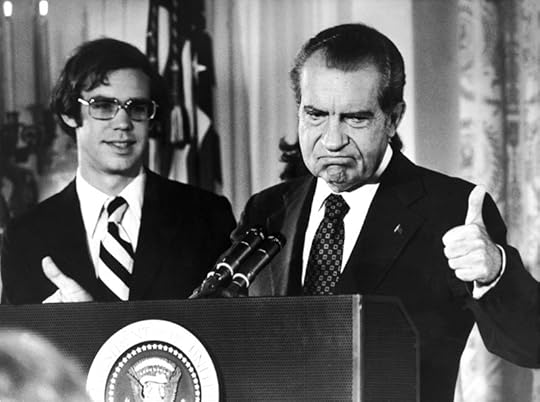

немного истории

1959. Дети идут в школу. Италия

Русские и германские солдаты празднуют перемирие в Брест-Литовске

Спрятанные статуи Версаля во время Второй Мировой войны

1974. Ричард Никсон уходит в отставку после «Уотергейта»

8-я итальянская армия под Сталинградом

1950. Пилигримы. Италия

1943. Немецкий танк Panzer III, предназначенный для патрулирования железнодорожных путей

1942. Метро «Маяковская». © Аркадий Шайхет

1942. Москва

1918. Полицейские Сиэтла во время эпидемии испанского гриппа

Демонстрация устойчивости лондонского двухэтажного автобуса

1900. Знатный корейский вельможа

Published on September 07, 2014 07:06

Дмитрий Чернышев's Blog

- Дмитрий Чернышев's profile

- 8 followers

Дмитрий Чернышев isn't a Goodreads Author

(yet),

but they

do have a blog,

so here are some recent posts imported from

their feed.