Juan Cruz López's Blog, page 4

May 30, 2022

Reseña de 'Edades de tercera...' en el periódico libertario 'Todo Por Hacer'

Dejando a un lado los trabajos de investigadoras de amplia trayectoria como Anna Freixas, no es muy habitual encontrar en las secciones de ensayo de las librerías vinculadas a los movimientos sociales trabajos relacionados con la vejez. De hecho, más allá de los debates recurrentes relacionados con el sistema de pensiones y la crítica a los modelos de gestión de los geriátricos, los temas vinculados a la ancianidad no forman parte de la agenda de las organizaciones sociales que pretenden una transformación radical del sistema.

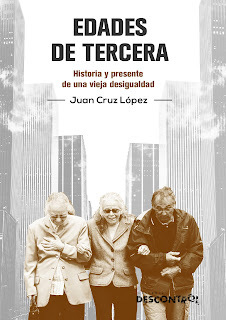

Por suerte, la editorial catalana Descontrol decidió conceder el Premi Descontrol 2021, en su modalidad de ensayo, a Edades de tercera. Historia y presente de una vieja desigualdad, de Juan Cruz López, un trabajo que, entre otros objetivos, pretende aterrizar los aportes de la gerontología crítica en el ámbito de la literatura militante. No obstante, hablamos de una obra llena de referencias, que parte de un análisis histórico de la construcción social de la vejez, prosigue desentrañando los debates relacionados con las tesis del llamado envejecimiento poblacional y acaba realizando un análisis sociológico de las distintas formas de edadismo presentes en nuestras sociedades, incluyendo la violencia (o más bien, violencias) que padecen los ancianos y ancianas.

En todo caso, el enfoque del autor pretende hacer valer la necesidad de conectar la lucha contra el edadismo con el resto de luchas que aspiran a poner la vida en el centro de los intereses públicos; tal y como se explica en el texto de la cubierta:

«Conectar, además, los análisis sobre las formas de violencia contra los mayores con aquellas investigaciones que pretender desvelar cómo el poder margina los cuerpos que no son rentables para el sistema, se nos antoja imprescindible si queremos aspirar a una crítica integral del modelo político, económico, social y cultural en el que vivimos, y que sin duda nos conforma».

May 7, 2022

Edades de tercera

Vuelvo al blog con Edades de tercera fuera de imprenta. Después de dos años de investigación y escritura, en los que he tenido que escribir el libro durante los fines de semana, vacaciones y en los ratos sueltos que he podido sacar, tener el libro ya colocado en librerías es una alegría, pero también un acicate para seguir trabajando el tema. Ahora toca la promoción, presentar el texto donde se pueda y propiciar la aparición de los debates necesarios en el seno de los movimientos sociales.

En todo caso, tengo claro que esta es la primera fase de un trabajo de investigación que tiene que seguir creciendo, combinando la escritura de nuevos textos con el desarrollo de propuestas de intervención que espero elaborar con amigos y compañeras interesadas en los problemas de la vejez desde hace mucho tiempo. Ya tengo algunos nombres en la cabeza. Por otro lado, es imprescindible que las organizaciones sociales enfrenten los debates sobre las problemáticas asociadas al futuro de la vejez con el utillaje necesario para hacer frente a los discursos promovidos por los think tanks vinculados a los bancos, las aseguradoras y las empresas farmacéuticas.

Queda mucho por hacer por tanto... Y espero que este sea mi pequeño granito de arena. Como en todas las luchas que implican poner el beneficio colectivo por encima de los intereses espúreos de una minoría, es imprescindible que seamos muchos, y para eso necesitamos generar conciencia, interés por el asunto, compromiso personal. Nos jugamos mucho en ello. Para empezar, cómo vamos a vivir buena parte de nuestra vida en el futuro. No podemos dejar que quienes tienen la sartén por el mango en la economía y la política, nos marquen el camino a la hora de hacernos viejos. Manos a la obra pues.

March 28, 2022

Sociedades secretas en "el valle del terror"

i

No me pude librar. Hace un par de meses pasé unos cuantos días de aislamiento por culpa del coronavirus. Por suerte, solo tuve un poco de fiebre durante los primeros días y un molesto dolor de espalda a partir del tercer o cuarto día de encierro. La verdad es que no tenía muchas ganas de leer nada de ensayo ni artículos ni nada que tuviera que ver con Piedra Papel Libros, por eso cogí una novela que llevaba mucho tiempo en la estantería y que no sé muy bien cómo llegó hasta mí; me refiero a El valle del terror, de Arthur Conan Doyle, una de las novelas protagonizadas por Sherlock Holmes.

ii

Digo que la novela está protagonizada por Sherlock Holmes, pero no es del todo correcto, ya que la segunda parte del libro, que lleva por título «Los Chirrioneros», tiene como protagonista colectivo a una sociedad secreta de mineros de origen irlandés, la Ilustre Orden de los Hombres Libres, que controla de manera mafiosa todos los resortes de la sociedad del valle de Vermissa, en Estados Unidos.

La verdad es que me sorprendió bastante toparme con numerosas alusiones a la clase obrera norteamericana en la novela. De hecho, más allá de la manera en la que Conan Doyle retrata a esta sociedad secreta, formada fundamentalmente por proletarios de la industria minera, El valle del terror permite que nos hagamos una idea de la sociología de esas zonas de los Estados Unidos que a finales del siglo XIX fueron un foco de atracción para los trabajadores europeos que huían de la miseria.

iii

Leyendo un poco a propósito de la novela en internet, he visto que la Ilustre Orden de los Hombres Libres podría ser el trasunto de una sociedad secreta formada por irlandeses, los Molly Maguires, que también estuvo activa en algunas zonas de Estados Unidos. Por otro lado, esta parte de El valle del terror me ha hecho recordar algunos de los fragmentos de Sociedades secretas contra el Estado, un fanzine muy recomedable que editó en su día Antipersona y que puede encontrarse fácilmente en internet.

Sociedades clandestinas, grupos tabernarios, redes secretas de afinidad... Han sido muchas las formas en la que los trabajadores se organizaron para enfrentar las peores consecuencias del capitalismo en los primeros años de la Revolución Industrial. No todo fueron partidos y sindicatos. Que las ficciones reflejen esta realidad nos habla, además, de la importante influencia social que tuvieron en su día. En todo caso, me da la sensación de que queda mucho por investigar en todo lo relacionado con este tema; también en España. Que alguien se anime.

February 28, 2022

De vuelta a La Caja...

Tengo la sensación de que el primer recital de La Caja de Lot se organizó hace mil años. Ha pasado tanto tiempo... La Caja de Lot es un ciclo poético al que dimos forma Sergio R. Franco, Yolanda Ortiz, Ángel Rodríguez y un servidor. La idea era juntarnos el último viernes de cada mes para pasar una noche juntos, acompañados de un par de poetas, celebrando la vida entre amigos y literatura.

Este viernes, 4 de marzo, a las 20:30, vuelvo a La Caja... Además lo haré acompañado de mi compañera, que recita conmigo. Ya no recuerdo la última vez que recité en Jaén, pero seguro que será especial volver a encontrarme con los amigos que me han acompañado en el camino todos estos años. Todavía no sé los poemas que voy a leer, pero no importa; seguro que al final encuentro algo.

¡Nos vemos en La Caja...!

January 28, 2022

Cimientos

i

Ahora que he cerrado el Diario de un editor de piedra, no sé muy bien dónde desarrollar algunas de las ideas que apunto cuando estoy trabajando con los textos de Piedra Papel Libros. Al editar La literatura no es lugar para pobres, de Sergio Chesán, no he parado de pensar en todo lo que tiene que ver con la construcción social de la literatura; algo de lo que ya he hablado bastantes veces en este mismo blog y que me trae de cabeza desde hace mucho tiempo. La excelencia. El tiempo para la excelencia. La tranquilidad para escribir. Dinero.

ii

No leí prácticamente nada hasta que llegué a los últimos años del instituto. En mi casa había unos poquitos libros, que mi padre guardaba como un tesoro, una enciclopedia vieja -que me recuerdo ojear buscando entradas raras sobre sectas, guerras e historias de segunda fila- y los tomos de un curso de encargado de obras que Lorenzo había comprado poco después de volver de Barcelona, y no sé muy bien por qué, ya que era el mejor albañil del mundo.

De hecho, creo que empecé a fabular mucho antes de que me leyera mi primer libro. Todavía recuerdo que en la escuela, tendría once o doce años, me mandaron que resumiera un librito de Barco de Vapor que contaba la historia de un ángel. O algo así. Yo no sabía que si le entregaba a la maestra una redacción inventándome todo el contenido del libro, se iba a dar cuenta de que no me lo había leído. «Se puede saber qué es esto, Juan. Te lo has inventado todo». Imaginad mi cara.

iii

La siguiente imagen es la del personaje. Tiene los pies molidos, arrastra sueño y siente que no puede hacer más con lo poco que tiene. Estira. Estira. Estira todo lo que le pasa por las manos. Sueña con una vida ancha, llena de curiosidad, fuerza y libertad para dejarse guiar por ella. Sueña. Y también lee. En los momentos robados al bar. En los momentos robados al jefe. En los momentos robados a la preocupación constante de cómo estirar lo poco que hay. Se pierde, también, entre los pasillos estrechos de la pequeña biblioteca de la pequeña ciudad. Los libros, sin embargo, son tan amplios como una mansión vacía, abandonada y habitada por cuervos, profundos como un mar que le separa de la precariedad, la falta de tiempo, el cuerpo molido de no poder dormir, el pellizco de no llegar a ser... La exigencia ajena. Pero los libros. Siempre cerca. Suyos, a pesar de devolverlos en el mostrador de préstamo. Suyos, como ese mundo secreto del que hablaba Stefan Zweig. Suyos. Como un precioso talismán contra el desánimo.

December 30, 2021

No le temo al año que entra

i

Empiezo por elegir la imagen. Cielo gris sobre el páramo seco. Pienso en la tierra hambrienta. Atravesándola de parte a parte, los caminos por donde voy contigo, cogidos de la mano y sin mirar atrás. Aquí hemos llegado, mujer. Esta es nuestra casa, compañera. Donde hay amor, no hay miedo.

ii

Echo un vistazo al blog. He procurado escribir una entrada al mes en este último trimestre. Ese es mi objetivo mínimo. No quiero desconectarme de este espacio donde escribo sin mirar a quien me mira. Lo contaba ayer en «Despedida y cierre», el último post que publiqué en el Diario de un editor de piedra: necesito apartarme, dar un paso atrás y ensombrecer mi rastro. Habitar la esquina. Porque elijo el secreto. Elijo el papel y el lápiz. Me duelen los ojos de transitar por este mundo lleno de pantallas y, sin embargo, mudo.

iii

Acabo el año con palabras en la cabeza: vejez, bondad, sábana, tranquilidad, cariño, compromiso, trabajo, paz, poesía, belleza, lentitud, olas... Y padre. Pienso cada día en él. Huelo sus manos. Admiro su elegancia. Me emociona su tono de voz, su manera de aconsejarme, sus manos agrietadas, hechas para construir. Lorenzo, el albañil. En ti me planto. En tu recuerdo soy, estoy.

iv

Lo escribí hace unos años: «Nada arraiga en la niebla». Y le doy vueltas al mundo infinito de mi propia piel. Cómo esquivar las trampas de la virtualidad... Me toco la cara. Suenan las campanas marcando las once. Noche cerrada y silencio en el pueblo castellano. Qué hago aquí, pregunto. Hago lo que hago. Y basta. Como tú, padre, mi patria en mis manos. No le temo al año que entra.

November 7, 2021

Deporte y mercantilización: una breve historia del proceso

Os dejó por aquí el breve artículo que publiqué en el número 3 de la revista L´Illa Negra. Revista d´Història Social, que edita Calumnia Edicions.

***

Rastrear los orígenes de los procesos de mercantilización del deporte moderno, conlleva zambullirse, como poco, en la historia contemporánea de la Europa occidental, pues sería difícil explicar las transformaciones sociales que favorecieron que las competiciones deportivas se convirtieran en un producto de consumomás sin comprender previamente cómo se inserta el deporte en la sociedad nacida al calor de la Revolución Industrial.

No obstante, y teniendo en cuenta el espacio del que disponemos, aquí nos centraremos en la historia del deporte y las competiciones deportivas que arranca a principios del siglo XX, cuando las distintas disciplinas deportivas modernas, muchas de ellas provenientes de Gran Bretaña, empiezan a socializarse con éxito desigual en las sociedades occidentales y el colonialismo contemporáneo, ligado a la demanda de materias primas y nuevos mercados del industrialismo, logra implantarlas en otras sociedades alejadas de Europa al mismo tiempo que transforma, y en muchos casos marginaliza, las culturas locales.

Junto a lo anterior, durante las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del XX asistiremos, además, a un proceso paralelo a la consolidación del deporte moderno en las sociedades occidentales, nos referimos a la paulatina recuperaciónpor parte del movimiento obrero del deporte como una arena política en la que también intervenir, favoreciendo la creación de multitud de iniciativas vinculadas al mundo deportivo (equipos, competiciones, periódicos, clubes…) que enraizarán en la contracultura proletaria de la época, sirviendo como espacios de socialización autónomos implantados en el territorio que, por un lado, se plantearán como alternativas de ocio sano para la clase obrera y, por otro, pondrán encima de la mesa la viabilidad de un modelo deportivo donde los valores cenitales de la cultura revolucionaria copen su práctica: cooperación, igualdad, autoconsciencia, salubridad, potencial emancipatorio…

Este modelo alternativo al hegemónico, que no es otro que el heredado de sus orígenes burgueses, no se puso en práctica sin las reticencias de amplios sectores militantes de las organizaciones obreras que veían en el deporte, ya fuera proletario o no, una distracción que alejaba a los trabajadores de la preparación de la revolución, entonteciéndolos y disgregando sus propios vínculos. Estas agrias polémicas, muchas de ellas explicitadas en la prensa obrera, tuvieron lugar precisamente en un momento en el que algunas competiciones deportivas empezaron a tener un seguimiento masivo gracias, entre otros factores, al impulso facilitado por la prensa, la consolidación de normativas unificadoras, la creación de las federaciones deportivas internacionales y, todo hay que decirlo, la profesionalización de su práctica.

Paradójicamente, los debates entre amateurismo y profesionalismo de estos años están atravesados también por la cuestión de clase. Volviendo a los orígenes del tema, solo hay que aproximarse al proceso que acabó por separar al rugby del fútbol para entender cómo el antagonismo de clase ha recorrido la historia del deporte desde sus comienzos.

Por otro lado, será durante las primeras décadas del siglo XX, justo en el periodo en el que el deporte se convierte en un fenómeno social de masas, cuando la práctica deportiva se empezará a separar progresivamente de su consumo como espectáculo. De esta forma, y en la medida en que las identidades deportivas se empezarán a socializar de forma exitosa a través de la multiplicación de clubes y la amplificación del seguimiento de las competiciones deportivas gracias, entre otros factores, al papel desempeñado por los medios de comunicación, las empresas irán jugando un papel distinto al que habían desempeñado en el deporte hasta entonces. En ese sentido, el tejido de clubes y equipos deportivos directamente vinculado a la política social de las empresas desde finales del XIX y que, en buena medida, servía para disciplinar a las plantillas de trabajadores a través de un ocio derivado de los intereses patronales, fue transformándose conforme el deporte se espectacularizaba y la masa social que daba soporte a los clubes deportivos y, sobre todo, a las identidades asociadas a los mismos, se volvía cada vez más interclasista.

Pero sería sobre todo después de la II Guerra Mundial, coincidiendo con los cambios en las economías de las sociedades occidentales tras el periodo de reconstrucción, cuando la masificación del uso de la radio y la televisión arroparon el despegue de los grandes eventos deportivos, las competiciones internacionales y el seguimiento continuado de los torneos anuales, como las ligas futbolísticas. Es en este contexto, cuando las iniciativas deportivas patrocinadas por el movimiento obrero se encuentran en franca decadencia, cuando las clases populares empiezan a consumir deporte de manera masiva y, al mismo tiempo, la mercadotecnia de los grandes marcas multiplica sus patrocinios deportivos, asociando su imagen a la de los grandes deportistas y condicionando la carrera profesional de un amplio sector de trabajadores y trabajadoras cuyos itinerarios vitales empiezan a depender, ya no solo de la esponsorización de las empresas, sino de la popularidad y espectacularidad de sus disciplinas deportivas.

A partir de ahí, la ligazón entre el mundo del deporte y el marketing empresarial no hizo sino ir en aumento. Desde los años sesenta en adelante, de manera paralela a la consolidación de la economía de servicios que está en la base de la sociedad postindustrial, el deporte empezó a jugar un papel nada despreciable en la circulación de bienes de consumo debido, sobre todo, a su enorme popularidad, capacidad de movilización social y supuesta neutralidad política. Es precisamente sobre esta realidad, cuando empiezan a delimitarse, aun de manera difusa, las respectivas esferas del deporte de base y de competición, y cuando se establezcan las relaciones asimétricas entre ambas. Así, será la dependencia del deporte de base con respecto al segundo la que acabe por favorecer, sobre todo a nivel de seguimiento y participación, un modelo deportivo en el que se privilegia el deporte como fenómeno social de consumo de masas, destinado a la práctica competitiva profesional, y en el que a la ingente participación del capital privado hay que sumarle el patrocinio público, que en no pocas ocasiones ha acudido al rescate de clubes deportivos en quiebra o dejados a su suerte por empresarios que han aterrizado en proyectos deportivos por mero afán de lucro o necesidad de capital simbólico.

Llegados a este punto, nos encontramos con un panorama en el que, junto al esfuerzo diario y continuado de pequeñas iniciativas populares que, de alguna manera o de otra, pretenden resistir a esta tendencia, asistimos a una dinámica social en la que se hace cada vez más evidente la socialización de un bienestarismoindividualista que poco tiene que ver con la salud y mucho con la presión estética normalizadora, y que está en la base de la multiplicación de los gimnasios y en la explosión del running durante los últimos años.

No es casual que, junto a lo anterior, y como nos cuenta Luis de la Cruz en Contra elrunning. Corriendo hasta morir en la ciudad postindustrial (Piedra Papel Libros, 2016), «el número de licencias de deportes individuales no ha parado de crecer en los últimos años, en un correlato perfecto con el triunfo del hiperindividualismo de la sociedad individual». A lo que hemos de sumar la crisis permanente del deporte de base, con miles de pequeños equipos e iniciativas deportivas, muchas de ellas de carácter barrial o municipal, que permanecen en la cuerda floja por falta de apoyo e implicación social y popular. Una realidad de abandono y desafección a la que contribuyen muchos factores, pero en la que tiene un papel destacado la falta de una cultura deportiva con capacidad para autogestionar sus propios proyectos y que se piense de manera autónoma al papel que pueda jugar como cantera de futuros profesionales para el deporte de competición.

Por suerte, hay muchos proyectos e iniciativas que nos sirven para ejemplificar cómo es posible levantar un modelo deportivo diferente, enfrentado a los valores del capitalismo de consumo, que nos sirva para, también en este ámbito, transformar la sociedad en favor de los intereses de la mayoría. Lo explicábamos con mayor detenimiento en los últimos dos párrafos de Correr sin marca. Deporte, lucha, solidaridad (Piedra Papel Libros, 2018):

Sin embargo, la aceptación acrítica y mayoritaria de este proceso de mercantilización del deporte, ligado inevitablemente a su progresiva espectacularización, no ha impedido que, por un lado, haya una masa crítica de aficionados y deportistas […] cada vez más concienciados de la necesidad de dotarnos de una estructura deportiva desapegada de las iniciativas propiciadas por las grandes empresas y, por otro, cada vez sea más tupida la red de medios de comunicación, asociaciones deportivas, torneos, ligas cooperativas, clubes de accionariado popular y carreras autogestionadas que están favoreciendo la consolidación (y socialización cada vez más amplia) de un discurso crítico con respecto al modelo deportivo favorecido por el capitalismo; lo que, al cabo, nos permite constatar que es posible organizarse frente al estado de las cosas y su pretendida inevitabilidad.

Aun en su diversidad, sus niveles de seguimiento y su escasa visibilidad, las distintas iniciativas a las que venimos aludiendo en estas páginas han logrado introducir una cuña en el mundo del deporte a través de la cual socializar otros valores (más justos, inclusivos, solidarios y rebeldes) y favorecer otras maneras de hacer (menos jerárquicas, más cooperativas, democráticas y horizontales); algo imprescindible para establecer vínculos que favorezcan la creación de identidades colectivas desobedientes que nos permitan articular una cultura deportiva antagonista a la hegemónica.

October 17, 2021

Colapso, gasolina y sal

i

Hace un par de meses terminé de ver la serie El colapso, una miniserie francesa, de 8 capítulos, dirigida por Jérémy Bernard, Guillaume Desjardins y Bastien Ughetto. El título explica el argumento. En el segundo episodio, «La gasolinera (día 5)», un grupo de personas se pelea por repostar en una estación de servicio. Hace tres semanas, los medios de comunicación se hicieron eco de los altercados que se estaban produciendo en algunas gasolineras británicas por la falta de suministro. Ficción y realidad parecían mezclarse una vez más.

ii

El colapso es una ficción que se pretende realista, verosímil, y muchos de sus seguidores han tomado lo ocurrido en Inglaterra como prueba de su pretendida credibilidad. De hecho, si hay algo que diferencia a esta serie de otras distopías al uso, es su pretensión de ceñirse a las tesis más comunes de la colapsología. En todo caso, y siguiendo a Layla Martínez en Utopía no es una isla, parece que estas series, cuyos planteamientos de partida parecieran querer advertirnos del mal camino que llevamos si no hacemos las cosas de otra manera, más que alentarnos a cambiar, lo que logran es paralizarnos, impidiéndonos imaginar una salida que no sea el caos, la guerra de todos contra todos.

iii

La sal de la tierra es una película estadounidense de 1954. Narra una huelga minera en el estado de Nuevo México en la que las mujeres tienen un papel protagonista y que, a pesar de la oposición de la policía, las leyes y los magnates del negocio, se acaba ganando. La historia deja clara la idea de que en la unión está la fuerza y que las cosas siempre se pueden cambiar si hay determinación, coraje y solidaridad entre los de abajo. Me imagino cómo fue recibida la película, en la que intervienen personajes reales, cuando se estrenó a mediados de los cincuenta. Seguramente no fueron pocos quienes al verla pensaron que las cosas podrían ser de otra forma, que el pez grande no tenía por qué salirse con la suya siempre y que era posible enfrentar los problemas más acuciantes con esperanza y confianza en la lucha colectiva.

iv

Ojalá hubiera muchas más películas como La sal de la tierra en este momento, justo con lo que se viene encima... Ojalá que hubiera muchas más ficciones que lograran hacernos pensar en futuros posibles donde las cosas sean mejores, donde podamos responder a los problemas del futuro con las herramientas adaptativas de las que se ha dotado la humanidad siempre: la creatividad, el apoyo mutuo, la cooperación. Hace falta. Hacen falta otro tipo de productos culturales que no generen más angustia... Porque ya está bien. Todavía no es hora de apagar la luz.

September 19, 2021

Frugalidad

Fuente de la imagen aquí

Fuente de la imagen aquíi

Hace un año que no escribo una palabra en este blog. Ya no sé qué significa escribir en un blog, después de tanto. Pero hoy, tras doce meses sin decir ni mu, me tiro a la página como si no hubiera un mañana. Tengo ganas de contar. Y es lo que hago.

ii

El pálpito nace de la idea de frugalidad. Este verano, boqueando en medio de las madrugadas asfixiantes de Jaén, leí Frágiles, de Remedios Zafra. Conforme avanzaba con el ensayo, empecé a pensar en lo difícil que nos resulta gestionar el exceso de imágenes. Imágenes que toman forma de sueños y esperanzas inconclusas.

iii

Pocas cosas. Profundidad. Pienso en la lectura y la escritura como una especie de inmersión. Remedios Zafra nos habla de todo lo que nos aporta el autonarrarse, el contar(se) para sí. Por eso escribo. Para desatascarme escribo. Como cada mañana, antes de que haya salido el sol, escribo, sin pensar en el reconocimiento, con la mirada clavada en el nudo que pretendo desenliar. Literatura ovillo.

iv

Sé que voy a volver una y otra vez al ensayo de Zafra. Decenas de subrayados, muchas páginas con la esquina doblada, como ese hueco que la escritora favorece, ese espacio vacío, bueno para pensar, que se abre en nuestra rutina aplastada por las pantallas. Un texto que alimenta las ganas de plantarse en seco, de olvidar sus cantinelas, de mandar a la mierda sus malditas ilusiones de normalización y conformismo. Aunque parezca improbable, encuentro que Frágiles es un libro que fortalece. Y todo ello a pesar de la aspereza, a pesar de las traiciones, la angustia, la ansiedad, el ruido, el apretón de tuercas, el puto despertador. A pesar de la tristeza.

v

Le doy vueltas a la posibilidad de vivir fuera de todo. Ya sé que es imposible, pero qué hay de malo en cuestionarse las costuras de este sinvivir en que hemos convertido nuestro día a día. Nada. Por eso me pregunto ahora. Por eso siento que debo volver a escribir en este blog. Por eso escribo, hoy, aquí.

September 8, 2020

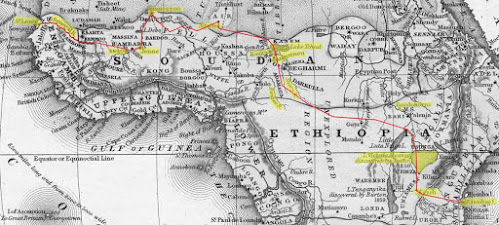

Cinco semanas en globo

Hace mucho tiempo tuve un sueño recurrente maravilloso. Iba por el cielo en mi cama; esta quedaba protegida por una especie de bola de cristal que me aislaba de las inclemencias del tiempo y me permitía volar seguro por el cielo. Incluso podía meterme con ella dentro del mar y contemplar las profundidades. Aún sigue siendo delicioso recordar las sensaciones que tuve cuando, siendo un adolescente, despertaba después de haber tenido aquel sueño fascinante que, en cierta forma, me recordaba a las novelas de Julio Verne que leía por entonces.

En el verano de este año horrible, donde las malas noticias se multiplican y voy con la lengua fuera intentando llegar a todo, he vuelto a los clásicos para intentar aislarme y encontrar un poco de paz. He leído una novela increíble que tenía pendiente, el Frankenstein de Mary Shelley, y hace unos días acabé Cinco semanas en globo, de Julio Verne.

El libro de Verne lo compré hace mil años en una de las mejores librerías de viejo que conozco, la librería Mimo de Jaén. Por entonces acababa de leer Viaje al centro de la tierra y 20.000 leguas de viaje submarino, los dos títulos que, al menos hasta ahora, más me han gustado del escritor francés. Era una época en la que leía a Verne en clave libertaria, quizás influenciado por algunas biografías sesgadas que pasaban por alto parte de su obra. De hecho, Cinco semanas en globo, la primera novela de éxito de Verne, es un viaje en toda regla al epicentro del pensamiento colonialista europeo.

Ahora leo París en el siglo XX, también de Verne, una distopía que escribió justo después de Cinco semanas en globo y que fue rechazada por su editor. La novela fue encontrada a mediados de los noventa y yo supe de ella a través de El lenguaje secuestrado, de Antonio Orihuela, un ensayo que publicamos en Piedra Papel Libros. Ya os contaré.