شيماء شاهين's Blog: سؤال نحو تغيير المجتمع العربي, page 3

March 20, 2013

الهجرة بحثا عن وطن ..

قد يوحي تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الآونة الاخيرة في بلادنا بأنه وحده وراء الإزدياد المضطرد في معدلات الهجرة . حيث تجعل ندرة فرص العمل التي تمنح للمواطن الحد الأدنى من الحياة الكريمة من الهجرة الاختيار الوحيد المطروح نحو حياة أكثر انسانية . إلا أن الواقع الذي نحياه يؤكد غير ذلك ..ففي الوقت الذي تعلن فيه نتائج بعض الدراسات التي أجريت حول ظاهرة الهجرة في مصر – الداخلية منها بصفة خاصة – أن أكثر من 25% من سكان مصر يعيشون في محافظات غير التي ولدوا بها (). وأن أغلب هؤلاء تركوا محافظاتهم سعيا وراء فرص العمل الأفضل , تؤكد الارقام أن الكثير من هؤلاء ينتهي به الامر إلى أوضاع اجتماعية واقتصادية لا تختلف كثيرا عما هجره في بلاده ، بل أقل ، حيث يتقاضى أكثر من 64% من هؤلاء أجورا أقل من تلك التي يتقاضها نظرائهم المقيمين().مما يؤكد وجود دوافع اخرى للهجرة أعمق من مجرد التغلب على المعاناة الاقتصادية ..وإذا كانت تلك الارقام والاحصائيات تطرح للنقاش دوافع من تمكنوا بالفعل من الهجرة وترك مواطنهم إلا أن هناك الكثير ممن لم يتركوا الوطن بأجسادهم و يمارسون هجرات أخرى معنوية ، ويعيشون على أرض الوطن في حالة مستمرة من الرفض والتنكر لقيمه وتاريخه والاغتراب داخل حدوده ..لقراءة المزيد »

قد يوحي تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الآونة الاخيرة في بلادنا بأنه وحده وراء الإزدياد المضطرد في معدلات الهجرة . حيث تجعل ندرة فرص العمل التي تمنح للمواطن الحد الأدنى من الحياة الكريمة من الهجرة الاختيار الوحيد المطروح نحو حياة أكثر انسانية . إلا أن الواقع الذي نحياه يؤكد غير ذلك ..ففي الوقت الذي تعلن فيه نتائج بعض الدراسات التي أجريت حول ظاهرة الهجرة في مصر – الداخلية منها بصفة خاصة – أن أكثر من 25% من سكان مصر يعيشون في محافظات غير التي ولدوا بها (). وأن أغلب هؤلاء تركوا محافظاتهم سعيا وراء فرص العمل الأفضل , تؤكد الارقام أن الكثير من هؤلاء ينتهي به الامر إلى أوضاع اجتماعية واقتصادية لا تختلف كثيرا عما هجره في بلاده ، بل أقل ، حيث يتقاضى أكثر من 64% من هؤلاء أجورا أقل من تلك التي يتقاضها نظرائهم المقيمين().مما يؤكد وجود دوافع اخرى للهجرة أعمق من مجرد التغلب على المعاناة الاقتصادية ..وإذا كانت تلك الارقام والاحصائيات تطرح للنقاش دوافع من تمكنوا بالفعل من الهجرة وترك مواطنهم إلا أن هناك الكثير ممن لم يتركوا الوطن بأجسادهم و يمارسون هجرات أخرى معنوية ، ويعيشون على أرض الوطن في حالة مستمرة من الرفض والتنكر لقيمه وتاريخه والاغتراب داخل حدوده ..لقراءة المزيد »

Published on March 20, 2013 02:33

February 6, 2013

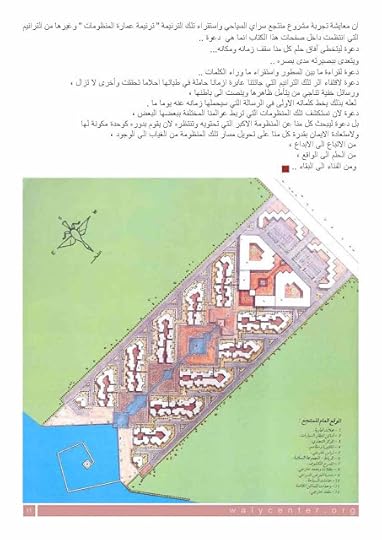

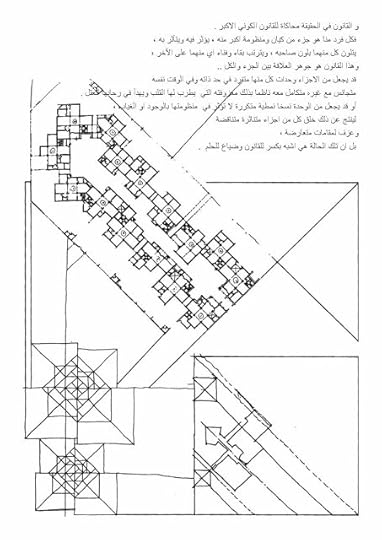

قراءة في كتاب “ النظرية العمرانية في العبر الخلدونية”

الكتاب : النظرية العمرانية في العبر الخلدونية

المؤلف : طارق والي

تاريخ النشر : 1995

إن واقعنا اليوم يشهد الكثير من التحولات الانسانية على كافة المستويات المحلية والقومية والعالمية مما يجعلها جديرة بأن تجعل من تلك الايام نقطة تحول في تاريخ الانسانية ..

مرحلة زاخرة بالتغيرات التي تتنوع بين مجتمعات تسعى لتنهض من سبات طويل ودول تصارع من أجل الحفاظ على وجودها وأخرى تشق طريقها في صمت نحو إعتلاء قمة الحضارة الانسانية .. الأمر الذي يفرض علينا ابناء هذا الجيل ، الكثير من الاشكاليات الفكرية والحضارية مما يجعل شحذ طاقات الماضي والحاضر لتخطي تلك الاشكاليات امرا حتميا ..

وإنطلاقا من إيماني أن الخطوة الاولى على طريق نهضة مجتمعاتنا العربية هو النهوض بالفكر العربي ، ومن قناعتي بدور التواصل بين الماضي والحاضر في تحديد ملامح المستقبل جائت قراءتي لكتاب " النظرية العمرانية في العبر الخلدونية " ، كخطوة على طريق مواجهة إشكالية الأصالة والمعاصرة أو القديم والجديد ومحاولة لإبداء الإمتنان و للتواصل مع أجيال سبقتنا في تكريس طاقاتها الفكرية من اجل تحقيق الحلم العربي في إستعادة مكانتنا وإستكمال دورنا الحضاري في مسيرة الانسانية .

لماذا ابن خلدون ؟؟

التساؤل الذي يطرحه المؤلف ضمن اشكالية فهم الموروث مع التواصل بالحاضر .

وتأتي الحاجة لإستقراء فكر ابن خلدون، بل انه يمكن القول إن تلك هي الفرصة المثالية للإستفادة من هذا الفكر الذي طالما وأعتبرمن الناحية العلمية مفرق طرق بين مرحلتين وليس ذلك في الفكر التاريخي الاسلامي فحسب بل في الفكر التاريخي الانساني كله .

أولا : لأن المرحلة التاريخية التي عاصرها ابن خلدون " القرن الثامن الهجري _ الرابع عشر الميلادي " كانت مرحلة تغييرات تاريخية هائلة في أنحاء العالم ، إنه عصر التحول على المستويات السياسية والاجتماعية والفكرية ، تحول نحو النهوض والانبعاث في العالم الغربي ، وتحول نحو التفكك والإنحطاط في العالم العربي وعند نقطة التحول تلك جاء ابن خلدون ليس واصفا لممالك تتقاتل وليس مجرد شاهد على سقوط دول وقيام غيرها ولكنه جاء باحثا عن أسباب تعاقب الأزمات وتوالي الإنقلابات ومحاولا فهم عوامل نهوض وإنهيار الأمم والحضارات ووضع الإطار المعرفي لتلك التحولات الحضارية .

و ثانيا : لما يتميز به منهج ابن خلدون الفكري الذي إطلع خلال مراحل دراسته على مختلف جوانب الفكر الاسلامي مما أكسبه تفكيرا منطقيا صارما يجمع بين قوة الاستدلال والقدرة على جمع شتات الواقع الاجتماعي في استقراء علمي سليم . وإستطاع من خلاله أن يتجاوز الفكر التأريخي التقليدي القاصر على رصد الوقائع السياسية والأحداث وتوج فكره بعلم العمران الذي إستنبطه من إستقرائه وفهمه الشامل للمشروع الحضاري للأمة الإسلامية وتناوله بإدراكه السليم وعقله المتفتح لتاريخ المجتمعات البشرية وأسباب تحضرها ، وأراد ابن خلدون من خلال ذلك أن يصل الى معرفة ما يمكن تسميته "بالقوانين الحضارية " فحاول هنا أن يفهم نشأة الأمم ويفسر أسباب تطورها وتقدمها ويرصد تطور عمرانها مدققا ومحللا لينتهي الى نظرية شاملة للعمران ، وحكم جامع لم يسبقه له أحد فكان بذلك رائدا وسباقا .

ملامح النظرية العمرانية الخلدونية

كما رصدها المؤلف وهي تحمل رؤية ذاتية تعبر عن تحليل المؤلف وإستقراءه لفكر ابن خلدون ووضعه في إطار تنظيري جديد أو مختلف يرتبط بالعمران كما أراده ابن خلدون وفهمه المؤلف.

وابن خلدون يدعوننا الى النظر الى العمران في شموليته لنستقرأ فيه القانون أو القوانين الأبدية في تمييز الحق من الباطل ، لقد حاول ابن خلدون إستنباط تلك القوانين أو العوارض الذاتية وصياغة النظرية حول إشكالية العمران والدولة وتطورهما ودورتهما التاريخية في الماضي التاريخي والحاضر الواقع والمستقبل المنتظر وفي ذلك إيجاد للتوازن المطلوب بين الزمان والمكان للمجتمع الانساني عامة والمجتمع العربي الإسلامي خاصة ..

و العمران عند ابن خلدون له ثلاثة أبعاد رئيسية هي :

الانسان : هو محور الوجود وقيام العلاقات الحياتية وإطاره المجتمع .

المكان : هو محور العمل وضمان بقاء الوجود والحياة وإطاره الدولة .

الزمان : هو محور التغيير .. والإستمرارية في الحياة أو الفناء وإطاره العلاقة التبادلية بين المجتمع والدولة .

ومن خلال قراءة تحليلية للتجربة الحضارية حدد ابن خلدون ثلاثة عوامل فاعلة في عمران المجتمعات عموما والمجتمع العربي بصفة خاصة وهي :

العامل الأيديولوجي : وركيزته الأساسية في المجتمع العربي هي الدين الذي يلعب دورا محوريا في عمران المجتمعات الاسلامية إلا أن فاعلية هذا الدور مشروطة لدى ابن خلدون بعوامل اخرى على رأسها :

العامل الاجتماعي : ويتمثل في " العصبية" فهي آلية المجتمع في تأسيس الدولة ونشوئها وسقوطها ، فبقدر قوة العصبية تقوم الدولة وتتطور وبقدر إنحلال العصبية في الأجيال التالية المترفة تسقط أو تنحل .

العامل الإقتصادي : فالحاجات الإنسانية تحتل مكانة بارزة في تفسير نشأة العمران وتطوره فهي التي تدفع الأفراد الى تأسيس الجماعات التي تضمن لهم توفير تلك الحاجات .

وتتفاعل تلك العوامل فيما بينها حسب قوة كل منهما وهيمنته على غيره من العوامل لترسم شكل العمران الإنساني وتحدد طبائعه بل وتقرر فترات تألقه وتحدد توقيت انهياره ..

ويتمثل العمران دائما عند ابن خلدون في محوران متوازيان لاغنى لاحدهما عن الآخر بل لا وجود لأيهما دون الآخر هما : الدولة و المدينة .

الدولة :

" الدولة والملك للعمران بمثابة الصورة للمادة ، وهو الشكل الحافظ بنوعه لوجودها ، وقد تقرر في علوم الحكمة انه لا يمكن إنفكاك أحدهما عن الآخر ، فالدولة دون العمران لا تتصور ، والعمران دون الدولة والملك متعذر ، لما في طباع البشر من العدوان الداعي الى الوازع "

يرى ابن خلدون أن كلية العمران تتجسد في الدولة وعلاقتها بالمجتمع ، فكما أن كل شيء في الوجود حسب المنطق القديم مادة وصورة فكذلك العمران : "مادته الإجتماع وصورته الدولة ".

وحجر الزاوية في هذه الإشكالية عند ابن خلدون هو ذلك التوازن الخفي بين الدولة والمجتمع أو بين الراعي والرعية ، هذا التوازن الذي يضمن الإستمرارية الحضارية المتطورة للمجتمع والدولة والعمران . هذا التوازن الذي حمله المشروع الحضاري للأمة الإسلامية منذ إنطلاقتها الأولى على يد سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وحملها المسلمون الأوائل فاتحين الامصار مجاهدين ومجتهدين في تنظيم أمورهم ومؤسساتهم الدنيوية ولا سيما المدينية .

المدينة :

وتقوم المدينة عند ابن خلدون باعتبارها " غاية العمران " التي هي نفسها " غاية الملك " ومتى وصل العمران إلى غايته كان ذلك إيذانا بفساده وخرابه .

وإذا كانت نشأة المدن هي حالة من حالات تطور العمران البدوي إلا أن هذا التطور يرتبط بصورة أساسية لدى ابن خلدون بالدولة ..أي بالمؤسسة الحاكمة أو كما يسميه ابن خلدون"كرسي الملك" فوجوده هو العامل الأكثر فعالية في تطور أي مدينة " إن الدول أقدم من المدن والأمصار ، وإنما توجد ثانية عن الملك " فهو يربط بين قيام الدولة وتطورها وما يطرأ على الخريطة العمرانية من إزدهار لحركة التمدين والنمو ، كما يربط ابن خلدون في المقابل بين إضطراب أحوال الدولة في أواخر أيامها وما تتعرض له المدن من تدهور وخراب وذلك لما يحدث في مثل هذه الفترات من أحداث ترتبط بطبيعة هذه المرحلة من حياة الدول .

إن التجربة الواقعية التي عاصرها ابن خلدون لزمن فقدت فيه الأمة الإسلامية للتوازن بين قوى الدولة والمجتمع وإنحلت فيه أواصر العصبية التي طالما ربطت بين عناصر تلك الأمة ونتج عن ذلك كله الإنهيار الأكيد لتلك الحضارة العريقة بالإضافة الى قدرته على تحليل الامور ورؤيتها بطرق فلسفية تبحث ما وراء الظواهر لتستنتج القواعد العامة التي تحكم سريان الامور هي التي أصّلت لأن تكون لدى ابن خلدون نظرياته الخاصة المتعلقة بالعمران والحضارة الإنسانية وأن تكون تلك النظريات أقرب ما تكون للواقع .

وخاصة أن مرحلة التحول التي عاشها فرضت عليه الكثير من التساؤلات التي جعلها محورا لفكره وعاش باحثا ومحاولا أن يوضح ويفهم لماذا انتقل الملك من العرب؟ وما هي الاشكال الجديدة للسلطة ؟ وما هي الدورة الحضارية الحاضرة ؟ ولماذا توشك ان تنتهي ؟

الدورة الحضارية

" إن أحوال العالم والأمم وعوائدهم ونحلهم لا تدوم على وتيرة واحدة ومنهاج مستقر ، وإنما هو إختلاف على الأيام والأزمنة ، وإنتقال من حال إلى حال ، وكما يكون ذلك في الأشخاص والأوقات والأمصار فكذلك يقع في الآفاق والأقطار والأزمنة والدول "

إن مرحلة التحول في تاريخ الإنسانية التي عاشها ابن خلدون أملت عليه احد أهم أهداف دراسة العمران الانساني ألا وهو فهم الكيفية التي تسير بها تلك التغيرات والتحولات والعوامل المؤثرة فيها .. فوصل من دراسة نشأة الدول وإنهيارها الى ما نعرفه بإسم " الدورة الحضارية " ، وجاءت رؤيته للدورة الحضارية متلخصة في أن عمران العالم يسير في دورات تاريخية ، هذه الدورات تختلف إحداها عن الأخرى بطريقة غير واضحة بعض الشيء عن طريق التبدل في الأعصار ومرور الأيام التي تتغير خلالها الأحوال في الشعوب والدول القبائل . ويقيم ابن خلدون ثلاثة أسس على أساسها يتحرك التاريخ :

الأساس الأول يرى أن سقوط دولة من الدول ليس كافيا لختم فترة تاريخية أو دورة تاريخية والبدء بدورة تاريخية أخرى .

لا بد من إضافة العامل الأساسي الثاني : لابد أن تحدث عصبية في أمة لم تكن مهيأة للسلطة من قبل ، والعصبية تكون بإتحاد رأي هذه الأمة وإجتماع شملها وإستلامها السلطة وعند هذا فقط تبدأ دورة تاريخية جديدة .

وعندما تتحد الأمة في ظل العصبية الجديدة وتقوم الدولة الواحدة يكون ذلك مصحوبا عادة إما بحدوث ملة جديدة أو بإنتهاء حضارة أو إعتمار ماض ، وبهذا يتحقق الاساس الثالث لنشجة دورة تاريخية جديدة على هذه الأسس الثلاثة .

العبر الخلدونية بين الماضي والمستقبل

حيث يرتبط الموروث الحضاري بالرؤى المستقبلية لاستنباط الانسان والتي يبرزها الكتاب حسب المنهجية التحليلية التي اتبعها المؤلف وهي بالتعبير الخلدوني " العبر " أي التجارب المستفادة نحو الانطلاق للمستقبل

إن مثل تلك الرؤية المتكاملة للسياق الحضاري للعمران لا يمكن نسبها الى تجربة ابن خلدون الشخصية فحسب بل إن العامل الأكبر تأثيرا في تلك الرؤية هي منهجه الفكري و نظرته للتاريخ وإيمانه بدور استقراء ذلك التاريخ في رسم معالم الحاضر والمستقبل . فالتاريخ عند ابن خلدون هو معرفة الماضي لا الماضي نفسه كأحداث ، بل إن أحداث الماضي عنده معينة على فهم الحاضر ومشاكله .. لقد إكتشف ابن خلدون ذلك الحوار الجدلي القائم أبدا بين الماضي والحاضر :" إن مشاكل الحاضر تدفعنا إلى الرجوع إلى الماضي ، إلى التاريخ ، ولكن هذا الأخير يردنا بدوره إلى الحاضر ، فالماضي أشبه بالآتي من الماء بالماء – فكما يتوقف فهم الحاضر على الرجوع الى الماضي ، يتوقف فهم الماضي على فهم الحاضر ."

ولأن نقطة الانطلاق في كتاب النظرية العمرانية في العبر الخلدونية هي إعتبار الثقافة وحدة كلية متكاملة وعملية مستمرة تتعدى في وجودها اللحظات الزمنية الانية وتتصل حلقاتها بعضها ببعض على مر العصور وطول المكان ، وهذا معناه أن تلك الثقافة التي يحملها ضمير المجتمع ويعبر عنها تراثه تنمو وتتطور وتكتسب قدرات جديدة بإستمرار . وأنه يتحتم إخضاع الموروثات الفكرية على إختلافها للظروف المعاصرة لها ضمن محدودية الزمان والمكان للعالم أو المفكر أو الكاتب . ثم إخضاع تلك النظريات إذا لزم الأمر أو بعض القضايا والأحكام فيها للفحص والإختبار في ضوء المعطيات والأوضاع الراهنة التي تسود الأن .

ولهذا ربما يقدم لنا هذا الكتاب النظرية العمرانية المتكاملة لابن خلدون التي تضع بين أيدينا الاسباب والأطر العامة لنشوء العمران موضحا لنا بتلك النظرية اهمية التوازن بين الدولة والمجتمع وأثر الخلل في هذا التوازن على العمران والدولة والمجتمع . أو لنكتشف من خلال هذه النظرية مثلا أحد أخطر الامراض التي أصابت مجتمعاتنا وعمراننا وهو إنحلال عقدة العصبية وتفكك وحدة الأمة. ولكن في رأيي وقراءتي أن الامر أبعد من ذلك فالكتاب يقدم أكثر من مجرد تحليل للنظرية العمرانية ، إنه يقدم إستقراء للتجربة الانسانية لابن خلدون ويقدم لنا كاتبه تلك التجربة متخذا في ذلك منهجا يتسم بالوسطية او التعادلية والتوازن المحسوب بين الزمان والمكان .. فلا يقدس الماضي على حساب الحاضر والمستقبل ولا يسقط حضارة المجتمع لحساب الحاضر والمستقبل . منهجا يدرس القديم لفهمه واستخلاص ثوابته لنشكل بها مصادر معرفتنا ونبني عليها افكارنا وسلوكياتنا العقلية لحل مشاكلنا الانية ، مؤكدا على أن ذلك المنهج إذا كان هو ذاته سر من اسرار عبقرية ابن خلدون محور هذا الكتاب فإنه ايضا مفتاح حل إشكالياتنا الفكرية المعاصرة التي طالما تاهت بين الماضي والحاضر وتمزقت مابين القديم والجديد .

والنظرة المتأملة لهذا المنهج تكشف من الوهلة الأولى العلاقة الوثيقة بين المنهج الفكري والهدف المنشود من هذا الفكر ، لقد عكف ابن خلدون على جمع شتات ماضيه وحاضره وقراءة تاريخ أمته وتحليل احداث واقعه بهدف الخروج من الأزمة النفسية والفكرية التي عاصرها في مرحلة إنهيار الحضارة الاسلامية التي كان هو جزءا منها ووضع نصب عينيه تأطير أسباب نشوء وإنهيار الحضارات مؤمنا بدور الأساس العلمي في رسم مشروع حضاري نهضوي عربي يعيد المجد المنهار ويستعيد الحضارة الفائتة .. الطريق ذاته الذي سلكه المؤلف طارق والي عندما قدم لنا هذا الكتاب ليمثل إعادة قراءة لجزء من تاريخنا بصورة تجعل منه بوابة تفتح امامنا آفاقا جديدة للمستقبل وتضع أيدينا على مواطن الضعف والقوة في عمراننا وحضارتنا ، ويبدأ لنا دربا أوله هو هذا الجهد في قراءة التاريخ بمعطيات الحاضر وأدواته وآخره لن نتمكن من إكتشافه إلا إذا تمكننا من سلك نفس الدرب مستعينين في ذلك بنصيحة ابن خلدون حول كيفية مواجهة العثرات الحضارية عندما قال : " " فليرجع الانسان الى أصوله ، وليكن مهيمنا على نفسه ، ومميزا بين طبيعة الممكن والممتنع بصريح عقله ، ومستقيم نظرته . فما دخل في نطاق الامكان قبله ، وما خرج عنه رفضه ، "

إن معاصرة ابن خلدون وآنية الفكر الخلدوني لا تأتي من تكراره بغباء وبلا تبصر ولكنها تعني الوصول كما يقول هو نفسه الى تفسير كيف ولماذا تكون الاشياء كما هي في العالم الذي نحيا فيه ضمن محدودية الزمان والمكان .

وتأتي قراءتي لكتاب يعيد قراءة ابن خلدون بشكل ورؤية معاصرة بالمفهوم الزمني ومتأصلة بالمفهوم الحضاري ، لتمثل جزءا من رؤيتي للكتاب وللفكر وللمنهج .. ويبقى للقارئ ان يكتشف بنفسه رؤيته الخاصة ..

Published on February 06, 2013 02:13

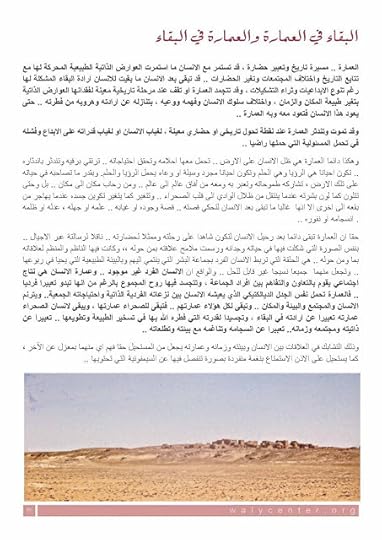

المجتمع والعمران ومسألة الهوية

لعل من اهم الاشكاليات المطروحة على ساحة الفكر الاجتماعي والعمراني المعاصر هي اشكالية الهوية.. و ذلك لأن العمران هو مرآة المجتمع ، والعمارة بل والعمران بأكمله في علاقة تأثير وتأثر بصورة تبادلية عميقة مع المجتمع الذي يولد من أجله ويعيش داخله .. ينشأ في الاصل بناءا على احتياجات المجتمع ومتطلباته المادية والفكرية والمعنوية .. ويعبر في مضمونه عن ثقافته وتطلعاته وأحلامه .. ويتأثر في نتاجه بمشاكله وآلامه وأحزانه ..والعمران كيان غير قابل للرؤية خارج اطار مجتمعه فهو يستمد منه كبرياؤه ويهوى ويضعف بضعف موطنه ... يزداد قوة وانسجاما عند وحدته ويتفتت بعشوائية عند تجزئته .. يحمل في ثناياه مبادئ وقيم مجتمعه ويتحلى في ظاهره بسمات ولون وعبق الارض التي يولد ويعيش عليها .. واذا كان المجتمع هو تلك التربة التي تأوي بذور العمران حتى تنبت ، وتؤثر خصوبتها في قوة هذا العمران ، ويؤدي غناها واصالتها الى نضرة اوراقه وتشعب اغصانه .. فان جذور هذا العمران ومركزثقل الصلة بينه وبين المجتمع هي هويته .. ولان تلك الجذور تعيش دائما في اعماق المجتمع فانها تتلون بلونه فتجدها تدور في فلك نفس مبادئ المجتمع وتحمل ذات الرسالة التي تتناقل عبر اجيال المجتمع المتتابعة .. وبالتالي فانها تعاني من نفس ارتباكاته وتواجه كل اشكالياته ..ولعل في تلك العلاقة الوثيقة بين هوية العمارة والعمران وهوية المجتمع ما يفسر التشوه الواضح لهوية عمراننا المعاصر ويوضح في ذات الوقت لماذا فقدت معالم عمارتنا المعاصرة هويتها ..فهوية العمران العربي تعاني – تماما كمجتمعنا – من فقدان الوعي بمعنى الهوية وضبابية الرؤية الكلية للماضي والحاضر والمستقبل ، وتئن من التخبط في تيه اشكاليات الاصالة والمعاصرة ، المحلية والعولمة ، الوحدة والتجزئة ، الظاهر والباطن ، المادية والانسانية ... وغيرها الكثير الذي يعاني منه مجتمعنا العربي .. والهوية التي نعنيها ابعد ماتكون عن تلك الاشكال والزخارف الظاهرية .. انها الانعكاس الصادق للانتماء للذات الانسانية وطبائعها والمجتمع و قيمه وأعرافه والاحترام العميق للمكان وخصائصه ، والهوية تولد من داخلنا وبداخلنا وتنمو وتتشكل بما نعاصره ولكي تعيش معنا وتواجه تحديات واقعنا فهي تحتاج الى الكثير من المرونة بدرجة تكفي للتوافق مع متغيرات حياتنا ومستجداتها وفي الوقت نفسه الصلابة التي تفرض استمرارية ثوابت قيمنا ومبادئنا ..و لعله بات محتما علينا أن نراجع انفسنا لنعي اسباب فقداننا لهويتنا ودور كل منا في هذا الفقد وبالتالي مسئوليته تجاه تجاوز تلك الازمة التي تواجه مجتمعنا و عمراننا منذ عقود .. لماذا فقد العمران هويته العربية ؟ ان سر تمزق هوية عمراننا العربي بين اشكالية مثل الاصالة والمعاصرة والمحلية والعولمة هو أمر نشأ بالتدريج كنتيجة للصراع الذي يدور في صدورنا بين هذا المد الحضاري الغربي المعاصر والذي انتقل الى بلادنا رغما عنا بالاستعمار اولا ثم بالهيمنة والسيطرة الاقتصادية مؤخرا وبين تلك الجذور التراثية الاصيلة لمجتمعنا وعمراننا الذي كان يوما ما منارة اشعت ضياءها وجامعة درست علوم العمران للحضارة الغربية بأسرها .. وما يزيد من حدة هذا الصراع هو ضعف قدرتنا على مواجهته بسبب الاوضاع المتردية عموما في مجتمعنا العربي وحالة فقدان الثقة بالذات التي يعانيها المجتمع ، بسبب تدني ثقافته العربية وتذبذب اوضاعه الاقتصادية وتفكك كياناته الاجتماعية وفساد نظمه السياسية ، وضياع الاحساس بالانتماء للكيان والثقافة العربية وضياع مفهوم العروبة وما يحمله من اعتزاز بالهوية الجماعية ويرسخه من مبادئ الولاء الواحد والمستقبل الواحد والامة الواحدة والمصير الواحد والهدف الواحد والرؤية الواحدة للآخر وللعالم وبالتالي الهوية الواحدة . الامر الذي ادى حتما الى خروجه من مضمار السباق الحضاري وتحول دوره الى تائه يبحث عمن يتبعه ليعيده مرة اخرى الى صفوف المتباريين فضلا عن أحلامه الدفينة عن استعادة القمة مرة اخرى .وطالما عكس عمراننا العربي عامة و المصري خاصة حال امتنا في اوج تألقها ، حيث اتسم بالأصالة والعمق و بالانسجام بين مكوناته والتكامل بين عناصره والارتباط والتوافق مع بيئته ، وبمعمار هادف يحترم قيم المجتمع و يؤصل لتقاليده داخل اطار ذو قدرة على الابتكار والتجديد اللانهائي .. تحاكي العلاقات بين عناصره ذات العلاقات المتبادلة بين افراد المجتمع من حيث التكامل فيما بينهم والارتباط بالمكان والانتماء اليه.. وحملت هويته الطرح الحضاري لكل تلك العصور المتباينة التي توالت على بلادنا بصورة تلقائية بلا ادنى افتعال او تكلف حيث نبعت تلك الهوية من الشخصية المصرية التي تشكلت بفعل السنين وبفعل تراكمات ثقافية متعددة اثرت تلك الشخصية واضافت الى اصالتها الاولى ابعادا جديدة . وها هوعمراننا يرسم اليوم و بكل وضوح صورة مذبذبة فاقدة للثقة والانتماء لثقافتنا وحضارتنا بل وتمثل النتاج المادي المؤكد لحالة التفكك والتابعية التي وصلنا اليها .. فهو يتسم بالانفصال الشديد عن بيئته المحلية سواءا في جغرافيتها او تاريخها وانكارا لخصوصية وتفردالمكان وتجاهل لظروف ومتطلبات واحتياجات الانسان ، فيصبح بذلك عمرانا عشوائيا لا انسانيا .. ولأنه غالبا ما يستورد روحه وطباعه من بيئات اخرى غريبة عن بيئته الاصلية وتتنوع في ذلك التوجهات نظرا لعدم وجود رؤية مجتمعية شمولية لما يود المجتمع لعمرانه ان يكون ، فانك تتجول داخل اي مدينة من مدننا العربية فاذا هي عشرات المدن داخل المدينة الواحدة تختلف فيما بينها اشد الاختلاف في المستوى الاقتصادي والتصاميم المعمارية وشبكة العلاقات العمرانية وغالبا ما تتسم جميعها بالسطحية . واذا كنا سبق واقررنا ان العمران والمجتمع في علاقة تبادلية من التأثير والتأثر وان ما يصلح او يفسد اي منهما يؤدي في النهاية الى اصلاح او افساد صاحبه الا ان اليد الاولى في مراجعة وعلاج مسألة فقدان الهوية والانتماء ينبغي ان تبدأ من المجتمع . وماذا بعد .. ؟!!ان حالة التابعية تلك هي مفتاح سر اشكالية فقدان الهوية واصل الصراع حول مسائل مثل الاصالة والمعاصرة والقديم والحديث .. فبحث المجتمع دائما عمن يتبعه سواء تبع في ذلك عصورا مزدهرة من تاريخه حقق فيها اسلافه امجادا وحضارات أو سواء تبع في ذالك حضارات اخرى غريبة عنه تفرض عليه اليوم تجربتها وتهيمن على رؤيته بما وصلت ايه من نجاحات لا يمكن ان يؤدي بأي حال الى الاحوال الى استعادة الاحساس بالانتماء ولا اعادة بناء الهوية الضائعة ..والجدل حول معنى الهوية وتأويل المبادئ واعادة كتابة القيم لتتماشى مع فكرنا المعطل لن يؤدي بنا او بعمراننا الى تحقيق مرادنا .. وخاصة اننا لم نعد نملك الوقت الكافي للتحسر على امجاد الماضي والاستمرار في الجدل حول القديم والجديد ..أن الهوية تنبع من وعينا المتأصل بمن نكون اليوم .. وتشوه او ضبابية هذا الوعي هي اصل الداء الذي نعانيه من ضياع لتلك الهوية ..وبداية الطريق لاستعادة هويتنا المفقودة هي في الاعتراف بالتقصير الجماعي الذي مارسناه في حماية وحدتنا وأصالتنا وحضارتنا مما لحقها من تحد سافر لاستقلاليتها وتعد على هويتها .. علينا كذلك ان نواجه انفسنا بحقيقة ان العالم الواحد الذي نعيش فيه لم يعد للاختيار فيه النصيب الاكبر حيث يفرض الاقوى سيطرته والاصلح هيمنته ولا مجال هنا للمزيد من الشعارات التي تتعلق بما كنا يوما ما بل ان العالم اليوم يبحث عمن نكون اليوم .. علينا ان نبحث عن ادوارنا - افرادا ومجتمعات – في اعادة التوازن لهذا الوطن العربي الكبير .. ومراجعة رؤيتنا لماضيه ومستقبله .. واستعادة احساسنا بالانتماء لأرضه والفخر بهذا الانتماء ..وعلينا في الوقت نفسه ان نواجه الازدواجية التي نمارسها في التفكير في ماضينا ومستقبلنا ، ظاهرنا وباطننا والتي تصور لنا ان بالامكان دائما الفصل بين القول والفعل واننا نملك الحق في التباهي بأمجاد أسلافنا وحضارتهم في نفس الوقت الذي نتبع فيه خطى سواهم لتخطي مآزقنا الاقتصادية والسياسية بل والاجتماعية..والعمل على الخروج من دائرة الاختيارات بين الحلول القائمة والاعتراف باننا لا نملك الان ولم نملك يوما ما الاختيار بين ما هو مفروض علينا او ما هو متأصل في نفوسنا واننا لسنا بصدد اختيار واحد من اثنين او في حاجة الى ذلك .. وانما نحن امام ابتكار ثالث ينبع من داخلنا ويعبر عن هويتنا .. ان مراجعة رؤيتنا لأنفسنا لاستعادة الثقة في الذات والاعتزاز بالثقافة العربية واسترجاع الانتماء الى المجتمع هي الخطوة الاولى في التخلص من التابعية الحضارية التي نحياها منذ قرون والتي تسببت في ضياع هويتنا المجتمعية والعمرانية .. ربما يسبق تلك الخطوة بقليل استيعاب جوهر الهوية الفردية والمجتمعية ، في ظل كل تلك التراكمات الثقافية الهائلة التي شكلت حضاراتنا السالفة و التي تتصارع اليوم في صدورنا كعرب ومصريين لتفرض وجودها امام الغزو الثقافي المعاصر، وذلك أملا في تصحيح التشوه الذي اصاب ثقافتنا وهويتنا .. والانطلاق من ان تراكمات الماضي تلك هي التي تشكل وعينا بالحاضر وان مجتمعنا المحلي هو الذي يرسم علاقتنا بالعالم بأسره ولا يوجد في الواقع حد فاصل بين الماضي والحاضر انما كلاهما يؤدي الى الاخر ويؤثر فيه او عليه .. والايمان بان حاضرنا هو مزيج من عبق الماضي وحلم المستقبل يحسم قضية الصراع بين الاصالة والمعاصرة بعدم وجود صراع من الاصل كل غير قابل للتجزئة، ولا يقودنا ذلك الا الى ان استعادة الهوية انما هي اشكالية تتعلق بإحياء للجوهر واستعادة لتلك العلاقة التي طالما ربطت بين ثوابت الانسان والمكان في ظلال ذلك المتغير دائما الزمان ..

Published on February 06, 2013 02:12

محمد عابد الجابري وسؤال : كيف نتعامل مع التراث ؟؟

كيف نتعامل مع التراث ؟؟سؤال يطرح نفسه دائما بصورة اشكالية في مجتمعنا العربي . و ترجع اشكالية السؤال والاجابة غالبا لاسباب عدة ، اهمها هو اختلافنا حول تعريفنا للتراث و تقديرنا لقيمته وأهمية ارتباطه بواقعنا المعاصر، وكذلك طرح التمسك به والارتكاز عليه في موقف المتناقض مع التجديد والتحديث ، او النظر اليه على انه رجوع بالزمن الى الوراء وعقبة في طريق التقدم والنهضة ..والمفكر المغربي : محمد عابد الجابري (1936-2010 ) واحد من مفكرينا العرب الذين ناقشوا مسألة التراث ودوره في حياتنا , وعلاقته بالحداثة والمعاصرة . وارسى قواعد رؤية شاملة للتعامل مع التراث بصورة عامة ومع النصوص التراثية بصفة خاصة . والجابري ، استاذ الفلسفة والفكر العربي الاسلامي ، تمحورت مسيرته البحثية والفكرية حول اشكاليات الفكر العربي المعاصر ومن اهمها اشكالية الاجابة على سؤال : كيف نتعامل مع التراث ؟ وجاءت رؤيته لتلك الاجابة ترسم نظرية خاصة في التعامل مع النصوص التراثية ومنهجية في فهم تلك النصوص وتحليلها وربطها بالتاريخ وفي الوقت نفسه وصلها بالحاضر ، من اجل احياء التراث بالصورة التي تحوله الى " تراث نحتويه بدلا من ان يحتوينا " .. وتنبع رؤية الجابري لممارسة احتواء التراث - على حد تعبيره – من ايمانه بأهمية ذلك في بناء قواعد نهضة عالمنا العربي ، وبأن اي نهضة ينبغي ان ترتكز على تراث "وبالضبط على : العودة الى الاصول ، ولكن لا بوصفها كانت اساس نهضة مضت يجب بعثها كما كانت ، بل من اجل الارتكاز عليها في نقد الحاضر ونقد الماضي القريب ، الملتصق به المنتج له والمسؤول عنه ، والقفز الى المستقبل ".وجائت تلك الرؤية في صورتها النظرية والعملية من خلال ما قدم من اعمال خلال حياته ، سواء ما قام من خلاله بمناقشة مسألة التراث عموما وعلاقتها بالحداثة والنهضة في اعماله : اشكاليات الفكر العربي المعاصر 1986، التراث والحداثة - دراسات ومناقشات 1991 . او من خلال تطبيقه العملي لتلك الرؤية. حيث قام بتقديم رؤية جديدة واعادة قراءة لبعض من تراثنا العربي، مثل باكورة اعماله : العصبية والدولة - معالم نظرية خلدونية في التاريخ العربي الاسلامي 1971 ، او ابن رشد- سيرة وفكر دراسة ونصوص ، نحن والتراث- قراءات معاصرة في تراثنا الفلسفي 1980 .. وقد توج اعماله بسلسلة : نقد العقل العربي ( 1982-1990) التي كرس فيها كل جهوده من اجل تطبيق رؤيته التحليلية النقدية على العقل العربي وتتبع بنيته التاريخية وتطورها ، املا في ان تكون تلك خطوة اولى نحو تجاوز عثرات الفكر العربي .والجابري يعرف التراث الذي يعنيه بأنه : كل ما هو حاضر فينا أو معنا من الماضي ، سواء من ماضينا أم ماضي غيرنا ، سواء القريب منه أم البعيد . وهو في تعريفه عندما يتحدث عن ما هو حاضر فينا من التراث ، انما يقصده من اجل ان يكتشف الغائب عنا من الماضي .. ما طوته السنين وظل كامنا في اعماق تاريخنا منتظرا ايانا ان نعيد اكتشافه .. او ما سبق واكتشفناه ولكننا لا نزال لم نتمكن من فهمه واستيعابه بالصورة التي تجعله حاضرا فينا ومتفاعلا معنا ..مساهما في مسيرتنا نحو تحقيق احلامنا بمستقبلنا .. وبالرغم من ان التراث ينتقل الينا دون ارادتنا .. بأمجاده وعثراته .. بعلومه وفلسفاته .. واحيانا بقوانينه وعاداته و ان"الانسان لا يختار ارثه كما لا يختار ماضيه وانما يجره معه جرا ، واكثر من ذلك يتمسك به ويحتمي داخله عندما يجد نفسه معرضا لأي تهديد خارجي .." بل و يبحث في ثناياه عن مخرج من ازمات حاضره ، اواحيانا اخرى يرفضه متهما اياه بأنه وحده هو المتسبب في اشكالياته والمعوق الاكيد لحركته نحو المستقبل .. الا ان الانسان مطلق الارادة في ان يتمسك بهذا الارث او يرفضه ، ان يستفيد منه او يهدره ، وهو حر الاختيارفي ان يسيطر عليه او ان يخضع لسيطرته ..وتلك الارادة هي التي دفعت الجابري الى مناقشة هذا الاختيار ..الاختيار بين احياء التراث والتمسك به او تجاوزه والابتعاد عنه . لا لان تلك المسألة تطرح دائما بصورة جدلية ومحورية على الفكر العربي وخاصة في مرحلتة تلك ، ولكن ايضا لأنه امر متجدد بمرور الزمن ؛ واختيار سيظل مطروحا دائما بين القديم والجديد وبين الحديث وبين الاحدث ، هو الاختيار الذي نعيشه اليوم وسبق وعاشه من قبلنا .فالانسان يواجه في ذلك اختيار بين احساسه بالامان والانتماء في ظل الاحتماء بتراثه وهويته وتاريخه وبين الرغبة في التحرر من الآخر وخاصة ذلك الاخر الذي يأتي من الماضي ليفرض قواعده ويملي شروطه على الحاضر .. وتتميز رؤية الجابري في رفضه لطرح الامر في صورة الاختيار بين المتناقضين ، ووضع التراث ممثلا الاصالة ومواجها للمعاصرة ، حيث يرى ان ذلك غير واقعي بالمرة وغير عملي ، اولا : لان التراث هو جزء لا يتجزأ من تكوين اي امة وسواء اتجهت في مرحلة من مراحل انتقالها الحضاري الى الانخراط في ذلك التراث والخضوع له او نزعت الى انكاره والابتعاد عنه فان اي من الاتجاهين لا يمكن تطبيقه بصورة كلية في كافة المراحل او في جميع المجالات ، وذلك لانه عموما " لا يمكن تبني التراث ككل لأنه ينتمي الى الماضي ولأن العناصر المقومة للماضي لا توجد كلها في الحاضر ، وليس من الضروري ان يكون حضورها في المستقبل هو نفس حضورها في الحاضر . وبالمثل لا يمكن رفض التراث ككل للسبب نفسه ، فهو ان شئنا ام كرهنا ، مقوم اساسي من مقومات الحاضر ، وتغيير الحاضر لا يعني البداية من الصفر . " و ثانيا : لأن العلاقة بين الماضي والحاضر - الاصالة والمعاصرة ، ليست علاقة تناقض ، بل تلازم وتكامل ، فالجابري يرى ان سؤال : كيف نتعامل مع ماضينا ؟ هو سؤال متعدد الابعاد ، لأنه يطرح بصورة متلازمة معه سؤال أخر مكمل له هو : كيف نتعامل مع عصرنا ؟؟ فمنهجيتنا في التعامل مع اي من الماضي والحاضر هي التي تحكم سيطرتها على النتائج .. ونحن نملك ان نتعامل مع الماضي من خلال عصرنا وعبر ادواته المعرفية وعلومه لتحقيق متطلباته واحتياجاته ، نحن بذلك نختار ان نعيش حاضرنا دون ان ننفي ماضينا اوالعكس . والحقيقة ان قيمة التراث الفعلية ليست في ذاته بقدر ما هي فيما يمكننا نحن ان نستفيد منه ، والامر نفسه بالنسبة للمعاصرة والحداثة ، لأن الحداثة من اجل الحداثة لا معنى لها . الحداثة رسالة ونزوع من اجل التغيير ، تحديث الذهنية ، تحديث المعايير العقلية والوجدانية . وعندما تكون الثقافة السائدة في المجتمع ثقافة تراثية فان خطاب الحداثة فيها يجب ان يتجه اولا وقبل كل شيء الى التراث بهدف اعادة قراءته وتقديم رؤية عصرية عنه .اي ان الفعالية الاكيدة هي في استخدام منهجيات الحداثة لاعادة قراءة التراث بهدف الاستفادة منه واحياءه لصالح الحاضر والمستقبل .. والمنهجية الرئيسية للحداثة عند الجابري هي العقلانية والديمقراطية ، بل هما على حد تعبيره " العمود الفقري للحداثة " وكلاهما العصب الرئيسي كذلك للرؤية الحداثية للتراث لأنه مالم نمارس العقلانية في تراثنا ومالم نفضح اصول الاستبداد ومظاهره في هذا التراث فاننا لن ننجح في تأسيس حداثة خاصة بنا ، حداثة ننخرط بها ومن خلالها في الحداثة المعاصرة " العالمية " كفاعلين وليس كمجرد منفعلين ." وهكذا .. فالتراث والحداثة ليسا خصمين متعارضين ، بل هما اليوم اكثر من اي وقت سبق طرفان متكاملان على مسيرة نهضة مجتمعاتنا . وقبل ذلك فان كلا منهما ليس اختيارا ولا قناع نرتديه تبعا لتغير الظروف ..فهما يمثلان الماضي والمستقبل بوصفهما " ليسا واقعين جامدين ولا شبحين ملفوفين في كتلة من الضباب ، بل هما صيرورة وحركة ونتيجة صيرورة وحركة . " وكذلك فإن التراث والحداثة لا ينفصلان ، و من ينشد التراث بدون حداثة" كمن ينشد المعاصرة بدون الاصالة ، الاول مقلد والثاني تابع ، بل كلاهما تابع ومقلد . "ان بحث الجابري عن اجابة لسؤال كيف نتعامل مع التراث او كيف نمارس الحداثة ليس بحثا من الناحية العلمية ولا يهدف الى خلق اطار تنظيري يبحث في اشكالية هامة من اشكاليات الفكر العربي المعاصر ، بل هو بحث ينشد الوصول لاجابات تعين الانسان العربي على التمسك بهويته الاصيلة في ظل التغيرات العالمية المتلاحقة والتي تفرض وجودها على الواقع العربي بكل قوة ، والى جانب وجودها فانها تفرض على المجتمع العربي حتمية النهضة والتفاعل مع تلك المتغيرات بصورة ايجابية فاعلة .. مما يضيف لمعادلة التراث والحداثة طرفا أخر يمثل كفة النتائج في تلك المعادلة هو الهدف : النهضة فارتباط التخطيط للنهضة باعادة قراءة التراث عند الجابري وثيق ، لانه يرى انه " ليس هناك قانون عام واحد يعبر عن آليات النهضة في كل العصور والاوطان ، ولكن مع ذلك يمكن للمرء أن يلاحظ بسهولة أن جميع النهضات التي نعرف تفاصيل عنها قد عبرت ، أيديولوجيا ، عن بداية انطلاقها بالدعوة الى الانتظام في تراث ، اذا فالسؤال النهضوي وهو السؤال الحالم المتجه الى المستقبل بطبيعته ، لا يتنكر للماضي ككل ، بل العكس : اذ ينطلق من نقد الحاضر والماضي القريب ، يحتمي بالماضي البعيد الاصيل ليوظفه لمصلحة النهضة ، اي لمصلحة مشروعه المستقبلي . واللحظة الراهنة في تاريخنا العربي الحديث مازالت لحظة نهضوية ، لازلنا نحلم بالنهضة .. والنهضة لا تنطلق من فراغ بل لابد فيها من الانتظام في تراث . والشعوب لا تحقق نهضتها بالانتظام في تراث غيرها بل بالانتظام في تراثها هي . تراث الغير صانع الحضارة الحديثة ، تراث ماضيه وحاضره ،وذلك ضروري لنا فعلا ، ولكن لا كتراث نندمج فيه ونذوب في دروبه ومتعرجاته ، بل كمكتسبات انسانية علمية ومنهجية ، متجددة ومتطورة ، لابد لنا منها في عملية الانتظام الواعي العقلاني النقدي في تراثنا . وعلى الرغم من مرور اكثر من نصف قرن منذ كتابة الجابري لتلك الكلمات التي تحمل في طياتها مفاتيح الخروج من ازمة المجتمع العربي الفكرية الا ان مجتمعنا العربي لايزال واقفا عند نفس النقطة وثابتا عند نفس المرحلة ، مرحلة حلم النهضة ، مازلنا لم نتمكن من تحويل الحلم الى خطة عملية فضلا عن تحقيقه . لازلنا نفصل بين مثل هذا الفكر البناء وبين واقعنا العملي ، ولازلنا لم نتجاوز مرحلة تقديس التراث وتمجيده الى مرحلة دراسته ونقده بصورة عقلانية والاستفادة منه في دفع مسيرة نهضتنا الى الامام ..ان بممارسة العقلانية النقدية في تراثنا وبالمعطيات المنهجية لعصرنا يمكن ان نزرع في ثقافتنا الراهنة روحا نقدية جديدة وعقلانية مطابقة : الشرطين الضروريين لكل نهضة. وتلك الممارسة هي محور القراءة العصرية للتراث عند الجابري الذي يختصر بها اجابة سؤال كيف نتعامل مع التراث في نقطتين : الموضوعية ، والمعقوليةوالموضوعية : هي جعل التراث معاصرا لنفسه ، الشيء الذي يقتضي فصله عنا . ودراسته داخل بيئته التي ولد فيها وتأثر بظروفها وفي اطار معطيات زمانه و المعقولية : هي جعله معاصرا لنا ، اي اعادة وصله بنا. ولا يكون ذلك الا اذا استطعنا ان نستخلص منه ما يعيننا على ان نعيش حاضرنا .. وتتلخص الخطوات التطبيقية لتلك الرؤية للتراث في ثلاث خطوات : الخطوة الاولى : قوامها المعالجة البنيوية ، ونقصد الانطلاق في دراسة التراث كما هو معطى لنا . ان هذا يعني ضرورة وضع جميع انواع الفهم السابقة لقضايا التراث بين قوسين والاقتصار على التعامل مع النصوص كمدونة ، ككل تتحكم فيه ثوابت ويغتني بالتغيرات التي تجري عليه حول محور واحد . والقاعدة الذهبية في هذه الخطوة هي التحرر من الفهم الذي تؤسسه المسبقات التراثية والرغبات الحاضرة .. يجب وضع ذلك كله بين قوسين والانصراف الى مهمة واحدة هي استخلاص معنى التراث من التراث نفسه . والخطوة الثانية :هي التحليل التاريخي ، ويتعلق الامر اساسا بربط الفكر التراثي بمجاله التاريخي بكل ابعاده الثقافية والسياسية والاجتماعية . ان هذا الربط ضروري لفهم تاريخية الفكر المدروس . اما الخطوة الثالثة : فهي الطرح الايديولوجي ، ونقصد الكشف عن الوظيفة الايديولوجية ، الاجتماعية السياسية ، التي اداها الفكر المعني او كان يطمح الى ادائها داخل الحقل المعرفي العام الذي ينتمي اليه . ان الكشف عن المضمون الايديولوجي للتراث هو في نظرنا الوسيلة الوحيدة لجعله معاصرا لنفسه ، لاعادة التاريخية اليه .والخطوات الثلاثة قائمة على مبدأ تفكيك بنية التراث وتحليلها ، بمعنى كشف الغطاء عن العلاقات القائمة بين عناصرها بوصفها منظومة من العلاقات الثابتة في اطار بعض التحولات . ان تحليل البنية معناه القضاء عليها بتحويل ثوابتها الى تحولات ليس غير ، وبالتالي التحرر من سلطتها وفتح المجال لممارسة سلطتنا عليها ،تفكيك للعلاقات الثابتة في بنية تراث ما بهدف تحويلها الى لا بنية ، تحويل الثابت الى متغير والمطلق الى نسبي ، واللاتاريخي الى تاريخي واللازمني الى زمني ، وبالتالي الكشف عن المعقولية الثاوية وراء الكثير من الامور التي تقدم نفسها كسر مغلق ، كميدان للامعقول مستغن عن المعقولية بفعل التقادم الذي يجعل التراث مقطوع الصلة عن زمانيته . ان رؤية الجابري للتراث كانت اصلا موجهة نحو النصوص التراثية ، وموجهة نحو ازالة القداسة عن تلك النصوص وتحويلها الى كيان قابل للدراسة المتجددة والتحليل ويكسبها بذلك ابعادا عملية جديدة متوافقة مع العصر الحالي ، وهو بتلك الرؤية يرسي قواعد ذهبية للتعامل مع التراث بوجه عام لا النصوص فقط ، لأن تراثنا العربي بكافة مجالاته يحمل من العبر الكثير والكثير الذي ينتظر منا استكشافه .. بدلا من الاكتفاء بتقديسه و التفاخر به او في احسن الحالات محاولة تقليد ظاهره بدلا من البحث في باطنه . كما ان الاستجابة لتلك الرؤية لا يمكن ان تحقق انطلاقة النهضة المنشودة الا اذا تم تطبيقها في كافة المجالات ، الا اذا تحولت الى حوار مفتوح بين المتخصصين يعيد كل منهم في موقعه اكتشاف تاريخه . لننطلق بذلك الى ما أسماه الجابري لحظة الوصل بالتراث و التي وصفها بانها " هي في الحقيقة لحظة الانتاج ، لحظة الابداع ، ابداع رؤية جديدة ليست احلال للماضي محل الحاضر او القديم محل الجديد ولا العكس ، بل هي اولا واخيرا اعادة بنينة الوعي بالماضي والحاضر والعلاقة بينهما ، وابداع في اعادة تخطيط لثقافة الماضي وثقافة المستقبل في آن واحد ، التخطيط لثقافة الماضي بمعنى اعادة كتابة تاريخها وبالتالي اعادة تأسيسها في وعينا وإعادة بناءها كتراث لنا نحتويه بدل ان يحتوينا . "ان حاجتنا الماسة للتمسك بأصالة هويتنا والحفاظ على تراثنا لا ينبغي ابدا ان تكون قيودا تحدد حركتنا نحو المستقبل ، بل لابد وان تنظم فقط تلك المسيرة وتوجهها .. وفي الوقت نفسه فان سعينا نهو النهضة والتحضر لا يعني اسقاط الماضي والتخلص من الجذور .. ان ما نحتاج اليه فعلا في تلك المرحلة من تاريخنا هو التوازن بين تقديرنا لما نملك من تراث ورغبتنا في احياء هذا التراث والحفاظ عليه ، وبين رغبتنا في بدء تاريخ جديد نصنعه بأنفسنا لأنفسنا ، ونواكب به مستجدات حاضرنا و نحقق فيه احلامنا في نهضة مجتمعاتنا العربية من جديد .

Published on February 06, 2013 02:08

في ذكرى ميلاد رجل الحلم والاغنية : جمال عبد الناصر

" تتجمعالكلماتحولاسمسرىكالنبضفىشريانهم عشرينعاماً كانالملاذلهممنالليلالبهيم وكانتعويذالسقيم وكانحلممضاجعالمرضىوأغنيةالمسافر فىالظلام وكانمفتاحالمدينةللفقير،يذودهحرسالمدينة عنحماها وكانموسمنيلها، يأتىفينثرألفخيطمنخيوطالخصبتورقفىرباها وكانمنيحلوبذكرفعالهفىكلليلة للمرهقينالنائمينبنصفثوب،نصفبطن سمرالمودةوالتغنىوالتمنىوالكلام .. "إن العلم هو السلاح الحقيقى للإرادة الثورية. والعلم وحده هو الذى يجعل التجربة والخطأ فى العمل الوطنى تقدماً مأمون العواقب، وبدون العلم فإن التجربة والخطأ تصبح نزعات اعتباطية قد تصيب مرة، لكنها تخطئ عشرات المرات. و المشاكل الاقتصادية والاجتماعية الكبرى التى يتصدى شعبنا اليوم لمواجهتها لابد لها من حلول علمية، على أن مراكز البحث العلمى مطالبة فى هذه المرحلة من النضال أن تطور نفسها بحيث يكون العلم للمجتمع، إن العلم للعلم فى حد ذاته مسئولية لا تستطيع طاقتنا الوطنية فى هذه المرحلة أن تتحمل أعباءها؛ لذلك فإن العلم للمجتمع يجب أن يكون شعار الثورة الثقافية فى هذه المرحلة، على أن بلوغ النضال الوطنى لأهدافه سوف يسمح لنا فى مرحلة متقدمة من تطورنا بأن نساهم إيجابياً مع العالم فى العلم للعلم. ان الحديث عن رؤيا عبد الناصر لمعركة النضال الوطني او عن تلك الخطوات التي خطاها بقوة نحو تحقيق تلك الرؤيا قد يطول ، الا انه استقراء لابد منه لتاريخ نحن احوج مانكون اليوم الى الاستعانة به .. والارتكاز عليه للقفز نحو مستقبلنا كما نحلم به ..قد تكون السنوات التي تفصلنا عن تلك الرؤيا قد غيرت الكثير فينا وفي ظروف المجتمع المحلى والدولي ، وقد تكون تجربة الثائر جمال عبد الناصر تعرضت بعد رحيله لكثير من العقبات والتشوهات التي جعلت من الصعب على الكثيرين التكهن بمدى قدرتها على تحقيق ما وعدت به ملايين المصريين .. الا ان التأمل في الفكر العملى الذي خطط للوفاء بهذا الوعد قادر على ان يختصر لتجربتنا الثورية المعاصرة الكثير من متاهات التجربة والخطأ . فما وضعه عبد الناصر من ركائز لانطلاقة صحوة مصر الكبرى كان ولا يزال حجر الزاوية ومفتاح حل لغز كيف نحقق التغيير الذي نصبو اليه ..اي من تلك الركائز سواء الاعتماد على العلم والتخطيط في رسم مشوار نهضة الوطن ، او الدعوة للتوحد ونبذ الخلافات ولم شمل جموع الشعب المصري والعربي حول هدف لا يتحقق الا بقهر الفردية والانانية وتغليب المصلحة العامة واهداف الامة العليا على المصالح الشخصية ، ووصولا الى الخطوات العملية التي خطاها نحو تذويب الفوارق بين افراد الشعب الواحد والتي عمل من خلالها على تعزيز قيمة عمل كل فرد بداية من الفلاح المصري وما وضعه له من خطة بدأت بوضع القوانين التي تمكنه من استعادة السيطرة على حياته وارضه . وتأسيس المنظومة الاكبر التي تحمي ذلك الفلاح من الاستغلال والاحتكار وتقدم له الدعم بكل صوره من التخطيط والتوعية وتوفير الميكنة المتطورة ووصولا الى ما اسماه تصنيع الريف اي بناء المصانع التي تعتمد على الانتاج الزراعي بجوار القرى المنتجة للمواد الخام ، وغيرها من التفاصيل التي تعمل على ان يكون الفلاح المنتج يتمتع بنتاج عمله و يحظى بأستقلاليته وفي الوقت نفسه تحرص على الا ينفصل بجهده ونتاج عمله عن المجموع .. ومن كلماته الخالدة ما قاله عن مسئولية المدينة تجاه القرية حين قال : إن المدينة مسئولة مسئولية ضمير ومصير عن العمل الجاد فى القرية؛ من غير تعال عليها، ومن غير خيلاء. إن وصول القرية إلى مستوى المدينة الحضارى وخصوصاً من الناحية الثقافية سوف يكون بداية الوعى التخطيطى لدى الأفراد؛ وهو الوعى الذى يقدر على مواجهة أصعب المشاكل التى تعترض التنمية وتهددها .. وبالمثل كانت ما شهدته الكثير من المجالات التنموية في مصر من تعليم و صناعة واستثمار وسياحة ، مشاريع عملاقة وسياسات وقوانين ، عمل دؤوب في كافة الانحاء ، حقوق تمنح تصاحبها واجبات ومسئوليات .. عمل لا يتوقف وعلاقة فريدة بين شعب مؤمن متماسك حول قائده ،وقائد لا يتخلى عن احلام شعبه مهما كانت التحديات ، حتى في احلك اللحظات ، وقت الهزيمة العسكرية في يونيو 1976 ، عرف الشعب ان طريقه الوحيد نحو التخلص من تلك الهزيمة هو التمسك بذلك القائد الصادق ، وكان القائد عند ظن شعبه فلم يتخاذل او يتنازل عن احلام هؤلاء البسطاء الذين خرجوا هاتفين به .. لم تتوقف خطة العمل والتنمية بعد الهزيمة بالعكس ، لقد استمرت ، لقد قام مثلا في اعقاب الهزيمة مباشرة بتشييد اكبر مجمع لمصانع الالومنيوم في نجع حمادي ، لم تتوقف للحظة من عمر مصر عبد الناصر عجلة الانتاج ، عجلة الحياة التي كانت دائما هي سر بقاء مصر وفناء غيرها .. ان الحديث عن التغيير الذي احدثه جمال عبد الناصر في سنوات زعامته الثمانية عشر هو حديث يحمل الينا صخب العمال في المصانع والفلاحين في الحقول والطلاب في المدارس ، هو حديث عن وإلى الانسان العربي الذي وصفه الزعيم بأنه " قد استعاد حقه فى صنع حياته بالثورة . الإنسان العربى الذي سوف يقرر بنفسه مصير أمته على الحقول الخصبة، وفى المصانع الضخمة، ومن فوق السدود العالية، وبالطاقات الهائلة المتفجرة بالقوى المحركة.

إن معركة الإنتاج هى التحدى الحقيقى الذى سوف يثبت فيه الإنسان العربى مكانه الذى يستحقه تحت الشمس. إن الإنتاج هو المقياس الحقيقى للقوة الذاتية العربية تعويضاً للتخلف، واندفاعاً للتقدم، ومقدرة على مجابهة جميع الصعاب والمؤامرات والأعداء، وقهرهم جميعاً وتحقيق النصر فوق شراذمهم المندحرة. إن ذلك يتطلب جهوداً جبارة فى ميادين تطوير الزراعة والصناعة، وهياكل الإنتاج الأساسية اللازمة لهذا التطوير؛ وبالذات طاقات القوى المحركة ووسائل المواصلات. " كانت تلك لمحات سريعه من مسيرة طويلة وومضات خاطفة من رؤيا حالمة رسمها الزعيم العربي المناضل ، ربما لتظل بعده مشعلا ينير طريق الصادقين في حب هذا الوطن في كل زمان ، ربما فارقنا جمال عبد الناصر الا ان بعضا من رؤياه لا تزال تسكن صدورنا ، ستظل مصر عبد الناصر ، بنجاحاتها واخفاقاتها دليلا للكثيرين منا في طريقهم نحو استعادة مصر التي نحلم بها .. مصر المفعمة بالحب والتفاؤل والاصرار ، المتفجرة بالطاقات البناءة ،المتجددة بفكر ابنائها والرائدة بسواعدهم ،مصر المعتزة بماضيها وحضارتها وهويتها وفي الوقت نفسه واثقة الخطى في طريقها نحو مستقبلها .. ربما عندها ستطالعنا كلمات صلاح عبد الصبور تخاطبه بعد الرحيل : مصرتعيش ، أنت إذن تعيش ، فأنت بعض من ثراها بل قبضةمنه تعود إليه ، تعطيه و يعطيها ارتعاشتها و خفقالروح يسرى فى بقايا تربها، و ذما دماها مصر الولودنمتك ، ثم رعتك ،ثم استخلفتك على ذُراها ثم اصطفتكلحضنها لتصير أغنيةترفرف فى سماها ...

- قصيدة الحلم والاغنية للشاعر صلاح عبد الصبور كتبها في رثاء الزعيم جمال عبد الناصر من مشروع الميثاق الذي قدمه جمال عبد الناصر في عام 1962 : الفصل السابع (الانتاج والعمل )

Published on February 06, 2013 02:07

مالك بن نبي و ميلاد جديد للمجتمع العربي

" التاريخ لا تصنعه الصدف ولا مكائد الاستعمار ولكن ما تصنعه الشعوب ذاتها في اوطانها .."

كان الإيمان بما تصنعه الشعوب هو ما دفعه لمطاردة الحلم بميلاد جديد للمجتمع العربي ..ميلاد يحرر الوطن العربي من أغلاله و ينهض بالمجتمع من سباته الطويل ..ميلاد يمحي مرارة الغربة داخل حدود الوطن والاغتراب خارجها .. ميلاد يعيد للأفراد كرامتها وللأوطان أمجادها ..ميلاد لن يصنعه إلا الشعوب المؤمنة بقدرتها على الفعل وبقدرة هذا الفعل على صناعة التاريخ ..ميلاد مجتمع هو بعضاً من رؤيا حالمة للمجتمع العربي كما يجب أن يكون ، جمعت في ثناياها بين استقراء صاحبها لتاريخ وطنه الكبير ودراسة حاضره . بين رسم صورة مستقبلية لآمال هذا الوطن وطموحاته وبين تأمل إشكالياته وفهم معوقات تحقيق تلك الآمال .. بين لمس أسباب ضعف الوطن وتمزقه وبين رؤية موطن قوته وآليات نهضته ..

صاحب الرؤية والحلم هو : مالك بن نبيمالك بن نبي (1905-1973 )المفكر العربي الجزائري .. ولد في الجزائر وتوفى على أرضها وما بين الميلاد والوفاة عاش رحلته من الجزائر إلى فرنسا ثم إلى القاهرة وأخيرا إلى الجزائر مرة أخرى ..قضى سنوات صباه وشبابه الأولى في الجزائر محاولا أن يكرس طاقاته لمساعدة بلاده إلا أنه سرعان ما أدرك حاجته إلى تدعيم تلك الطاقات بالعلم والخبرة .. فقرر السفر إلى فرنسا للدراسة والعمل ، ليشاهد هناك أرقى مظاهر التحضر التي طالما افتقدها في بلاده المستعمره من الفرنسيين أنفسهم في ذلك الوقت .. الأمر الذي دفعه خلال سنوات معيشته في فرنسا إلى دراسة وتأمل تلك المظاهر وتوجيه طاقاته لفهم مقومات تلك الحضارة ومعوقاتها .وساعدت تجربته الثرية وموهبته في البحث والتعلم على توجيه فكره ناحية البحث عن اجابة لسؤال :كيف تنهض مجتمعاتنا العربية ؟؟وجاءت ثورة 23يوليو عام 1952 لتمثل في حياته حدا فاصلا وميلاد جديد لممارسة فعلية للكفاح من أجل تحرير الوطن العربي كله .. ولوضع أولى لبنات بناء الوطن العربي الكبير التي طالما رسم في مخيلته الكثير من ملامحها وهو في غربته .. فقد كانت السبب والحافز وراء عودته لموطنه لمشاركة إخوانه في الكفاح من أجل تحرير بلادهم والنهوض بها من جديد ..

عن اعمال مالك بن نبي وكانت معاصرته لأحوال الوطن قبل وبعد تلك الثورة ودراسته لمسار حركة المجتمع في ظلها من أكبر المؤثرات التي ساهمت في نضج فكره ورؤيته للاجابة على سؤال النهضة.صحيح انه بدأ عمله الفكري الكبير قبل قيام ثورة يوليو عندما كتب في عام 1946 " الظاهرة القرآنية " وهو العمل الذي يمثل استجابته لما عاصره من التوجهات الدينية المنتشرة بين الشباب العربي وقتها والذي رأى مالك بن نبي فيها الشغف الشديد للاحتماء بالدين في مواجهة تحديات العصر ولمح في الوقت نفسه فيها الخطر من مرجعيات هذا الاحتماء ، فحاول من خلال هذا العمل مناقشة ظاهرة الاحتماء بالدين عموما وبالدين الاسلامي بوجه خاص وفي الوقت نفسه بدء عمل يقدم فيه رؤيته الخاصة للكثير من المفاهيم الدينية .. وكانت تلك خطوته الاولى على درب التغيير والميلاد الجديد للمجتمع العربي ، بدأها انطلاقا من تصحيح رؤية المجتمع للدين ومفاهيمه وفتح باب الاجتهاد فيه واعمال العقل من اجل ممارسه حقيقية لهذا الدين ، تلا هذا العمل بكتابه " شروط النهضة " كخطوة ثانية على ذات الدرب نحو ميلاد المجتمع العربي عموما ووطنه الجزائر بصورة خاصة . الا ان خطواته على هذا الدرب اتخذت ايقاعا مختلفا بعد قيام ثورة يوليو .. ويمكن القول انها كانت الانطلاق الفعلي للعمل الذي كرس له بقية حياته و هو : مشكلات الحضارة .. وتحت هذا العنوان الرئيسي جاءت اعمال مالك بن نبي المختلفة والمتنوعة ولكنها تصب جميعها في محاولة التخطيط لنهضة المجتمع العربي ودراسة العوامل المؤثرة فيها سلبا وايجابا ليقدم بذلك مساهمته الخاصة في تلك النهضة . سواء كان ذلك من خلال اعماله التي ناقش فيها مشكلات وطنه الجزائر و المجتمع العربي المتعلقة بماضيه مثل" آفاق جزائرية " و " الصراع الفكري في الدول المستعمرة " و"بين الرشاد والتيه والقضايا الكبرى" ، او مشكلات حاضره مثل" مشكلة الافكار ومشكلة الثقافة" و"حديث في البناء الجديد" و "ميلاد مجتمع" و غيرها من الاعمال التي درست وحللت الواقع العربي بكل اشكالياته ، وقارنت بين تعامل المجتمع العربي مع تلك الاشكاليات وتعامل غيره من المجتمعات التي سبقته على طريق النهضة او بالنسبة للاعمال التي طرح فيها الكثيرمن الافكار النهضوية القومية مثل "الفكرة الافريقية الآسيوية" و"فكرة كومنولث اسلامي" والتي حاول من خلالهما في الخمسينات تقديم رؤيته لأهمية التحالف بين القوى سواء على مستوى الدول العربية او على مستوى الدول النامية جميعا وتكوين جبهة جديدة تحقق لتلك الدول تحررها ونهضتها وميلادها الجديد .

ميلاد مجتمع كانت محاولات مالك بن نبي للمشاركة في نهضة المجتمع العربي نابعة من ايمانه بدور الفرد في تغيير مصير مجتمعه والعكس .ولانه مهما كانت محاولات اي فرد جادة وصادقة فانه لن يتسنى له ان يحقق وجوده وذاته بانفصاله عن مجتمعه فالفرد يحقق ذاته بفضل ارادة وقدرة ليستا نابعتين منه بل ولا تستطيعان ذلك وانما تنبعان من المجتمع الذي هو جزء منه .واذا ما ركن لقدرته وحدها وارادته وحدها فان هذا الفرد المنعزل والمنقطع عن كل اتصال بجماعته يصبح مجرد قشة ضعيفة رغم كل وسائل التزيين الادبي . فالفرد والمجتمع كيان متشابك ومصير مشترك و في الوقت نفسه المجتمع ليس مجرد مجموعة من الافراد ، بل هو تنظيم معين ذو طابع انساني يتم طبقا لنظام معين .. وهذا النظام في خطوطه العريضة يقوم على عناصر ثلاثة :حركة يتسم بها المجموع الانساني .انتاج لاسباب هذه الحركة.تحديد لاتجاهها .وهذه هي العوامل الثلاثة التي يدين لها مجموع انساني معين بخصائصه الاجتماعية التي تحيله مجتمعا بالمعنى المنطقي للكلمة .بمعنى ان الجماعة الانسانية انما تكسب صفة المجتمع عندما تشرع في الحركة ، اي عندما تبدأ في تغيير نفسها من اجل الوصول الى غايتها ..اما الجماعات الساكنة فان لها حياة اجتماعية دون غاية ، فهي تعيش في مرحلة ما قبل الحضارة . او تظل دائما ما قبل ميلاد المجتمعاذن المجتمع كيان دائم الحركة والتغير ..و حركة الجماعة تؤدي بها اما الى شكل راق من اشكال الحياة الاجتماعية ، واما ان يسوقها على عكس ذلك الى وضع متخلف .وهكذا ، فان امام كل مجتمع غاية ، لا يملك الا الحركة نحوها او بعيدا عنها .. فهو يندفع في حركته اما الى الحضارة واما الى الانهيار .وفي مقابل ذلك نجد انه حينما تنعدم الحركة ، فان الجماعة الانسانية تفقد تاريخها : اذ تصبح .. ولا غاية لها .وممارسة المجتمع لحركته الحتمية نحو قدره هي ما يسميها بن مالك صناعة التاريخ ..والتي يتحكم فيها تأثير عوالم ثلاثة هي :- تأثير عالم الاشخاص- تأثير عالم الافكار- تأثير عالم الاشياءبمعنى ان تاريخ اي مجتمع ينتج من تكامل مقومات اولية ثلاثة .. الانسان ، الفكرة ، المادة .. الانسان .. الوحدة المكونة للمجتمع الفكرة.. وهي الثروة الحقيقية للمجتمع المادة .. هي الوسيلة التي تطوعها الفكرة لتحقيق غايات الانسان والعمل التاريخي بالضرورة من صنع الاشخاص والافكار والاشياء جميعا ، وذلك يعني ان احدهما فقط لا يكفي وطغيان احدهما على الاخر يؤدي بالضرورة الى اخلال لتوازن المجتمع .. ويعني ايضا لا بد من توافر الصلات الضرورية لربط هذه العوالم الثلاثة ببعضها البعض لتشكل كيانا عاما وتنتج عملا مشتركا .. هذه الصلات التي تربط بصورة متداخلة وتكاملة كلا من الاشخاص والافكار والاشياء هي عصب المجتمع وهي ما يطلق عليها مالك بن نبي : شبكة العلاقات وهي من الأهميه لديه بحيث يضعها دائما على قائمة اولويات التغير الاجتماعي حيث يرى انهاذا كان العمل الاول في طريق التغيير الاجتماعي هو العمل الذي يغير الفرد من كونه فردا Individu» “ الى ان يصبح شخصا Personne» “ وذلك بتغيير صفاته البدائية التي تربطه بالنوع الى نزعات اجتماعية تربطه بالمجتمع .فإن فعالية هذا التغيير مشروطة بتكامل شبكة العلاقات بين الافراد وبعضها وبين الافراد والافكار وبين الافراد والافكار والاشياء..والامر نفسه بالنسبة للافكار .. وصحيح ان غنى المجتمع يقاس بما يملكه من افكار لا اشياء وقد يحدث ان تلم بالمجتمع ظروف أليمة كأن يحدث فيضان او تقع حرب ، فتمحو عنه عالم الاشياء محوا كاملا ، او تفقده السيطرة عليه ، فأذا حدث ان فقد المجتمع السيطرة على عالم الافكار كان الخراب ماحقا ، اما اذا استطاع ان ينقذ افكاره فانه يكون قد انقذ كل شيء ، اذ انه يستطيع ان يعيد بناء عالم الاشياء ..وهذا البناء او اعادة البناء هو ذاته عمل مشترك يقوم به المجتمع ، ولكن تمام هذا العمل من المستحيل ما لم تكن هناك شبكة العلاقات التي تنظمه وتجعله سبيلا الى غاية معينة ..اي ان ثروة الافكار وحدها ليست كافية . ففاعلية الافكار تخضع لشبكة العلاقات اي اننا لا نتصور عملا متجانسا من الاشخاص والافكار والاشياء دون هذه العلاقات الضرورية ، وكلما كانت شبكة العلاقات اوثق كان العمل فعالا مؤثرا .وبذلك فان شبكة العلاقات المتمثلة في الروابط بين عناصر المجتمع الثلاثة هي الضمان الاكبر لفاعلية عمل اي من تلك العناصر .. وهي السبيل الوحيد لدى بن نبي لتحقيق غاية اي مجتمع .. بل ان شبكة علاقات المجتمع هي سجل تاريخه و اذا ما تطور مجتمع ما على اية صورة ، فان هذا التطور مسجل كما وكيفا في شبكة علاقاته .. وهي العامل الاكبر تأثيرا في صحة ومرض اي مجتمع ..وعندما يرتخي التوتر في خيوط الشبكة ، فتصبح عاجزة عن القيام بالنشاط المشترك بصورة فعالة ، فذلك امارة على ان المجتمع مريض ، وانه ماض الى نهايته .اما اذا تفككت الشبكة نهائيا ، فذلك ايذان بهلاك المجتمع ، وحينئذ لا يبقى منه غير ذكرى مدفونه في كتب التاريخ .وقد تحين هذه النهاية والمجتمع متخم بالاشخاص والافكار والاشياء كما كانت حال المجتمع الاسلامي في الشرق ، وفي نهاية العصر العباسي ، وفي المغرب ، في نهاية عصر الموحدين .وتحين هذه النهاية عندما يعجز المجتمع عن القيام بأي نشاط مشترك .وتحلل شبكة العلاقات وتفككها يبدأ في الواقع على من قلب العلاقات الاجتماعية . وقد يبدو المجتمع في ظاهره ميسورا ناميا ، بينما شبكة علاقاته مريضة ، ويتجلى هذا المرض الاجتماعي في العلاقات بين الافراد ، واكبر دليل على وجوده يتمثل فيما يصيب الانا عند الفرد من تضخم ينتهي الى تحلل الجسد الاجتماعي لصالح الفردية ، عندما يختفي الشخص او خاصة عندما يسترد الفرد استقلاله وسلطته في داخل الجسد الاجتماعي .والعلاقات الاجتماعية تكون فاسدة عندما تصاب الذوات بالتضخم فيصبح العمل الجماعي المشترك صعبا او مستحيلا ، اذ يدور النقاش حينئذ لا لايجاد حلول للمشكلات بل للعثور على ادلة وبراهين .. حينئذ يكون حلها مستحيلا لا لفقر في الافكار او في الاشياء ، ولكن لان شبكة العلاقات لم تعد امورها تجري على طبيعتها .وفي هذه المرحلة ايضا لا يهتم احد بالمشكلات الواقعية ، بل يكون الاهتمام منصبا على مشكلات خيالية .عندها ينفصل المجتمع عن ذاته ووجوده ويبتعد عن مساره الطبيعي ويفقد الافراد انتمائهم للجماعة فينهار المجتمع .. ولايزال المجتمع العربي متقهقرا في حركته بعيدا عن نهضته مادامت شبكة علاقاته مهترئة فاقدة للروابط التي تدفع المجتمع الى الامام .. ولا يمكن ان يستقيم سعي الانسان العربي نحو الحضارة والتحضر مادام لا يدرك الاهمية الرئيسية لشبكة العلاقات الاجتماعية ، في تنظيم الحياة الانسانية ، من اجل وظيفتها التاريخية .ومادام لا يضع في اولوية اهتماماته تدعيم شبكة العلاقات تلك والدفاع عنها ضد كل ما يهدد ترابطها وتماسكها .. وتوجيه المجتمع بأسره من خلال التربية الاجتماعية لتفعيل قيمة العلاقات الاجتماعية في نفوس الافراد .. تربية اجتماعية بما تحمل من معنى : وسيلة فعالة لتغيير الانسان وتعليمه كيف يعيش مع اقرانه ، وكيف يكون معهم مجموعة القوى التي تغير شرائط الوجود نحو الاحسن دائما ، وكيف يكون معهم شبكة العلاقات التي تتيح للمجتمع ان يؤدي نشاطه المشترك في هذا التاريخ .

وصناعة التاريخ في ممارسة المجتمع في مجال العمران يعتمد كما وضعه مالك بن نبي في شكل مطلق أو مجرد ترسم بها بشكل محدد :الانسان : وهو هنا العمراني او المعماري ، العضو الفاعل في مجتمعه .الفكرة .. القدرة على الرؤية والابداع من خلال ثقافة المجتمع .المادة .. وهي المنتج الابداعي للانسان الفرد والمجتمع ككل في عمران مدينته أو قريته أو في عمارة مسكنه أو تنسيق نسيجه وكيانه العمراني وفراغاته التي يحيا من خلالها ويتحرك فيها ويعيش داخلها او معها .. وكما حدد مالك بن نبي لا يمكن أن تكتمل تلك البنيوية النهضوية أو التنموية في العمران كما في غيره الا اذا استقامت المنظومة الضابطة لهذا الحراك بين العمرانيين أنفسهم وبينهم كأفراد في المجتمع له شبكة علاقات فاعلة وإيجابية نحو الغاية المنشودة . ان فكر مالك بن نبي عن شبكة العلاقات واهميتها ودورها في نهضة المجتمع او سقوطه يمثل في إجماليه رؤية متكاملة موجهة ادق التوجيه لمساعدة مجتمعنا العربي على النهوض ..حيث استطاع من خلال ثقافته الواسعة ان يجمع في تلك الرؤية بين استقراء واعي لتاريخ الحضارات وتحليل نقدي للنظريات الفلسفية والاجتماعية التي تناولت موضوع الحضارة .. فضلا عن ان هذا الجمع تم في اطار عام يحتوى النظرية العامة لتحضر ونهضة المجتمعات وفي الوقت نفسه تناول بخصوصية شديدة حالة المجتمع العربي والدول النامية في كافة مناحي الحياة وفي مقدمتها العمران ..

وتأتي حاجتنا لقراءة فكر مالك بن نبي عن شبكة العلاقات وغيرها من الافكار التي تدرس وتحلل احوال المجتمع العربي في فترة هامة من حاضرنا ..وخاصة ونحن نشهد في تلك الايام مظاهر تحلل شبكة علاقاتنا الاجتماعية مشاهدة واضحة لكل ذي بصيرة ، فالتفكك والتمزق بين طبقات وعناصر المجتمع اصبح صفة من صفاته ونتائج هذا التفكك نعاينها في كافة اوجه حياتنا ونشهد مظاهر التفتت والوهن السياسي والاقتصادي والاجتماعي والعمراني ، انها حاجاتنا المتجددة لاعادة قراءة الماضي منعا لتكرار اخطائه ، والاستعانة بمن سبقونا في تلك القراءة للارتكاز على ما قدموه لهذا الوطن من مجهودات لن تؤدي اي منها منفصلة الى ما حلموا هم به . خاصة هؤلاء الذين وضعوا ايديهم على مواطن الضعف الحقيقية في مسيرة نهضتنا العربية وكرسوا اعمارهم من اجل تغيير الانسان العربي الذي له وبه ستنهض الامة العربية من جديد .هي كلمتهم .. و مسئوليتنا كأفراد ومجتمع ..

للمزيد عن الميلاد الجديد للمجتمع العربي و أفكار " مالك بن نبي " http://www.binnabi.net/

Published on February 06, 2013 02:05

February 3, 2013

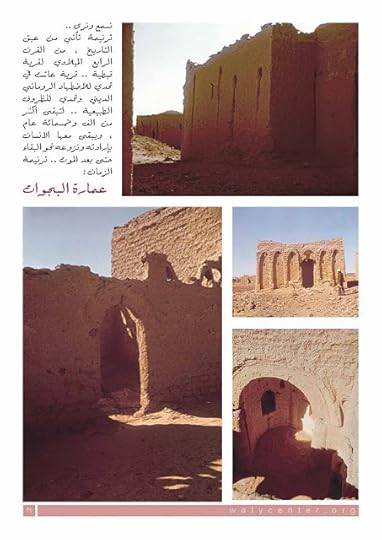

قراءة في كتاب نهج البقاء في عمارة الصحراء

Published on February 03, 2013 10:19

December 20, 2012

إلى أين ؟؟

ان المتاهة التي ندور داخل فضاءاتها تلك الايام تنذر بما لا تحمد عقباه ..ذلك الصراع الذي يدور اساسا حول اشكالية وهمية توحي لكل فرد انه امام اختيار محوري ستدور حوله دنياه وآخرته ، ويوهم الكثيرين انه امام اختيار بين نقيضين سيبدل ترجيح كفة اي منهما على الاخر وجه الحياة في بلادنا .. وانه باختياره ذلك سوف يفصل الى الابد في اشكالية الاصالة والمعاصرة التي تجمد امام الفصل فيها مجتمعنا العربي منذ قرون .. الا أن الأمر بأكمله اشبه بتعدد لمسميات مضمون واحد .. وقد تؤدي بنا في النهاية جميعها إلى نتيجة واحدة ..وخاصة ان ما وراء المسميات شيء آخر ..إن مراجعة الفكر المنادي بالمعاصرة والليبرالية او حتى العلمانية و بالمثل الفكر الذي يحمل راية الاصولية والسلفية يظهر محدودية كل منهما في رؤيته لإشكاليات مجتمعاتنا وانفصال رؤيته تلك سواء زمانيا أو مكانيا عن أرض الواقع الذي نحياه اليوم ..ويظهر كذلك كيف يبتعد أصحاب كل منهما كثيراً عن أصل الفكر الذي ينتهجونه ، ويحيد كل منهم عن الأهداف الأصلية التي نشأ من اجلها هذا الفكر .. حيث يتجاهل الفريق الأول الاختلافات الجوهرية بين المجتمع الغربي ومجتمعاتنا العربية .. ويكتفي بالتمسك بنجاح المجتمع الغربي المأخوذ عنه التوجه العلماني في تحقيق نهضته ..ويتجاهل كذلك الفارق الكبير بين وضع الدين والكنيسة والظروف التي أدت إلى نشأة الفكر العلماني في الغرب وبين الوضع الحالي للدين ورجاله في مجتمعنا العربي ، بل ويتجاهل إن الفكر العلماني كان جزء من خطة النهضة الغربية واستجابة لإشكالية محلية هناك ،وأن نجاحه في ذلك المجتمع لا يعني بالضرورة نجاحه في مجتمعات آخرى وفي ظل ظروف آخرى وفي حين آخر ، نجد أصحاب الفكر الاصولي و السلفي وهم قد قام فكرهم بالكامل على العودة إلى أصل الإسلام والالتزام بتعاليمه يبتعدون تماماً في رؤيتهم عن هذا الأصل .. معتقدين أن العودة إلى أصل الإسلام لا تكون إلا بوسيلة واحدة هي العودة إلى زمان الإسلام الأول .. والإسلام من هذا برئ ..يقول الإمام الغزالي : "إن الإسلام اطلاق للعقل لا حجر عليه ،وإعماللهلالتعطيلوظائفه،والقرآنجاءدعوةلقراءةكتابالكونوتأمل أسراره وسننه وحث الفرد على التأمل داخل نفسه وخارجها للوصول إلى تعاون أفضل مع بنى جنسه وفهم أتم لوحدات الكون وطبيعة المادة " وقد نكون اليوم نتيجة لما مارسناه خلال القرون الماضية من إنحراف عن نهج الإسلام قد ألحقنا به الكثير من التشوهات ، إلا أن معالجة ذلك لا تكون أبداً بمحاولة اثبات أن الإسلام دين معاصر تتماشى مبادئه ونظمه مع النظم المعاصرة ، واللجوء إلى التبريرات المصطنعة لاثبات ذلك ، لأن مثل تلك المساعي لا تضيف للإسلام شيئا ، ولا تنصفه ، كما يتصور البعض . وخاصة أن الدين الإسلامي في غنى عن ذلك وليس بحاجة إلى الافتعال لاي هدف كان . ولا تكون عودة حقة إلى أصل الإسلام بدون تحرير لهذا العقل الذي لأجل اعلاء كلمته كان الإسلام . والإسلام لم يهدف أبداً إلى فصل المسلمين عن العالم المحيط بهم واعتبارهم فصيلاً بشرياً مغايراً بل العكس . لقد دعا دائما إلى الاندماج في السياق الإنساني والتواصل مع كافة البشر والاطلاع على كل فكر مخالف بهدف فهمه ومراجعته وتنقيحه والإضافة إليه لصقل النتاج البشري للحضارة الإنسانية ككل ..لنسقط أقنعة المسميات حتى نتمكن من رؤية ما ورائها ..إن الهدف اليوم هو أكبر من أن نتفرق حوله أو يدعي أي منا قدرته منفصلاً على تحقيقه .. ورؤية متأملة لجوهر ما يسعى إليه أي من التيارات المطروحة ستوضح أن ما يجمع بينهما أكثر مما يفرق ..فبالنسبة للخلاف الأكبر حول كون الإسلام دين ودولة ام دين فقط وحتمية فصل الدين عن الدولة أو وصله فأن الأمر في الحقيقة هو تلاعب بالألفاظ أكثر منه امراً تطبيقياً على أرض الواقع ..لأن الإسلام حاضر فينا وفي دولتنا رغما عنا .. ولا يستطيع لفظ الدولة العلمانية أن ينفي ذلك الحضور ،بل أيضاً ولا يكفي اطلاق مسمى الدولة الإسلامية على أي دولة لتصبح كذلك . إن الإسلام لم يحدد لا بنص قرآني ولا بحديث نبوي الشكل الذي يجب أن تكون عليه الدولة ، وإنما ترك المسألة لاجتهاد المسلمين ، فهي من جنس الأمور التي يصدق عليها قول الرسول عليه الصلاة والسلام " أنتم اعلم بشؤون دنياكم ". هذه هي الدولة في الإسلام ..دولة تقوم على علم بشؤون الدنيا وتصرف في حدود حلال الله وحرامه .. ونرى خير مثال لذلك في كيفية تعامل الصحابة مع شئون دولتهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم .. لا وحي .. فقط عقول هؤلاء ممن فهموا الإسلام الحق تستجيب لمتطلبات زمانها . لم يسمي النبي صلى الله عليه وسلم - صراحة - خليفة له قبل وفاته فيختلف الصحابة في بيعة السقيفة حول اختيار خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم لينتهوا إلى تولية الصديق .وبالمخالفة لفعل النبي .. يقوم صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بتعيين عمر بن الخطاب - بعد استشارة الصحابة- خليفة له ،ويأتي عمر بعد ذلك ليترك الأمر لاهل الشورى وعدم تسمية خليفة له .إن في مثل تلك المواقف التي يزخر بها تاريخ دولة الإسلام ما يثبت أن الدولة في الإسلام ليست نموذجاً ثابتا ولا سنة دينية بل وليست من الأمور التي شرع لها الإسلام ، إنما هي من الأمور التي تركها لاجتهاد المسلمين يتصرفون فيها حسب ما تمليه المنفعة والمصلحة وحسب مقاييس كل عصر .أما بالنسبة لطرح مصدر التشريع في الدولة كموضع للخلاف بين أصحاب الفكر العلماني واصحاب الفكر السلفي ، هل هو القانون المجتمعي ام الشريعة الإسلامية .. ذلك أيضاً خلاف وهمي .فالشريعة أو القانون الإسلامي إذا صح التعبير هو القانون الذي يمنح للمجتمع إنسانيته بالصورة التي يرتضيها هذا المجتمع .. ويتجلى ذلك واضحا في مقاصد الشريعة الإسلامية الخمسة وهي :المقصد الأول الدفاع عن الحياة من حيث هي حياة ، دون تمييز بين دم المسلم ودم غيره ضد كل أسباب الموت ، المرض والجوع والعري . المقصد الثاني الدفاع عن العقل ، عقل المواطن دون تمييز ضد الجهل والأمية والخرافة والأسطورة.والمقصد الثالث الدفاع عن الدين ويعني القيم والأخلاق التي تشترك فيها الديانات جميعا مثل الحرية والعدل والأمانة والصدق والوفاء والمحبة والتواضع .والمقصد الرابع الحفاظ على العرض أي الكرامة واحترام الآخرين ، كرامة المواطن وحرمته بصرف النظر عن دينه أو طائفته ، عرقه أو قبيلته . والمقصد الخامس الحفاظ على الثروة الوطنية أو المال وليس سلبا من اموال طائفة لأخرى أو احصاء ماذا يملك المسلمون وماذا يملك غيرهم في الثروة والوظائف في المال والسلطة . 1 و يجمع على تلك المقاصد كافة البشر وأولهم العلمانيون وتقرها اية فطرة إنسانية ..التشريع الإسلامي في ذلك تمام العلمانية .

والخلاف حول الدولة هل هي دولة دينية ام دولة علمانية خلاف آخر وهمي ، فالدولة العلمانية هي الدولة التي لا تأخذ شرعيتها من رجال الدين وإنما تأخذ شرعيتها من الناس . لذا فهي دولة مدنية غير مذهبية وغير طائفية .والدولة العلمانية هي الدولة التي تتعدد فيها الآراء وتصان فيها حرية الرأي والرأي الآخر . 30ولا تختلف في ذلك رؤية الإسلام للدولة ، فأمرهم شورى بينهم واهل الحل والعقد في الإسلام هم نواب الشعب المنتخبين بالاقتراع الحر .أي أن إسلامية الدولة تتحقق في عدم تجاوز تشريعاتها حدود الله وفي تبني الحقيقة والبحث بالعلم والعقل في بنيتها وباعتماد الوصايا الأخلاقية في منهاجها التربوي . 30وإسلامية الدولة لا تعني أن يفرض الإسلام كعقيدة على الجميع ولا أن يستخدم الدين الإسلامي كوسيلة لتمييز المواطنين عن غيرهم ولا أن يضع رجال الدين سياسات الدولة .. وبهذا نرى الدولة الإسلامية (إذا صحت التسمية ) دولة علمانية بحتة . وبالمثل فإن الدولة العلمانية هي أيضاً دولة إسلامية وكلاهما يقوم على نفس المبادئ و الأسس التالية:- لا اكراه في الدين .- الكفر بالطاغوت (رفض الطغيان والظلم لكافة البشر)- وأمرهم شورى بينهم ( بالوسيلة المناسبة لكل مجتمع )- القانون الأخلاقي العام .- حدود الله التي تتناسب مع فطرة الإنسان- منهج البحث العلمي وتقديم البينات المادية كأساس للتشريع . 2و المجتمع الإسلامي والمجتمع العلماني لا تفصلهما عن بعضهما البعض أي فروق فكلاهما يرسي قواعد المجتمع السوي على أنه : – يقر بأعراف وتقاليد وعادات كل شعوب الأرض ، مالم تتجاوز حدود الله .- يؤمن بأن الحرية والكرامة الإنسانية هبة الله إلى الناس على حد سواء .- التشريع تشريع مدني إنساني ضمن حدود الله يتبع درجة التطور التاريخي للمجتمع وتقديم البينات . 2إن جوهر الفكر الإسلامي والفكر العلماني لا يختلف كثيراً في تحديد ملامح الدولة والمجتمع والعلاقة بينهما . وكلاهما يرسي القواعد العامة التي تنبع من المجتمع واعرافه لتلبي متطلباته واحتياجاته إن كلا من الدعوة إلى اتخاذ النموذج السلفي أو النموذج العلماني كنموذجا واطارا ينبغي أن نستسلم لقواعده إنما هي دعوة للهروب من مواجهة مسئولياتنا الحقيقية في احداث التغيير في مجتمعاتنا والنهوض بأوطاننا لترتقي المكانة التي تستحقها ..لأن مسئولية التغيير وقواعد النهضة لن يحققها إلا نحن ، من نعيش الآن وهنا .. والخطابة بكلمات رنانه مثل الاحتماء بالتراث ورفع راية الأصالة أو حتى مواكبة الزمن وممارسة الحداثة والمعاصرة لن تجدي نفعا في تحقيق التغيير الحق الذي ننشده ..لابد أن تسقط كل الإشكاليات الظاهرية التي تقدم لنا سبيل النهضة ممثلا في الفكر السلفي ومرادفا للأصالة والاحتماء بالتراث ، أو تقدم لنا الفكر العلماني في صيغة أصل جديد معاصر ، لابد أن تسقط تلك الإشكاليات التي تفرقنا أمام حتمية اجتماعنا ، حول هدف النهضة ،وضرورة اتفاقنا حول الأصل الذي لابد وأن نعود إليه . وخاصة أن الواقع يؤكد أن جميع النهضات التي نعرف تفاصيل عنها قد عبرت أيديولوجيا عن بداية انطلاقها بالدعوة إلى الانتظام في تراث ، وبالضبط إلى العودة إلى الأصول ، ولكن لا بوصفها كانت اساس نهضة مضت يجب بعثها كما كانت ، بل من أجل الارتكاز عليها في نقد الحاضر ، ونقد الماضي القريب ، الملتصق به ، المنتج المسئول عنه ،والقفز إلى المستقبل .لذا علينا أن نكتشف أولاً لماذا لم تنجح النهضة العربية الحديثة ، نهضة القرن الماضي والقرن الحاضر في تحقيق التجاوز النهضوي للماضي ؟ لماذا ظل التراث عندنا من بداية القرن الماضي إلى اليوم يوضع بصورة أو بأخرى مقابل تحديات العصر ؟ أو بعبارة آخرى لماذا بقيت إشكالية الأصالة والمعاصرة تمثل منذ ذلك الوقت إلى اليوم ، أي على مدى قرن ونصف قرن ، الإشكالية المحورية في الفكر العربي ؟ 31إن الإجابة ببساطة تتعلق بمدى وعينا بدور ماضينا في تشكيل حاضرنا ومستقبلنا وبمدى اهمية وجود خيط رفيع يربط هذا الحاضر بالماضي ولكن دون أن يقيده ويعيق حركته ..وهو الأمر الذي يحتاج إلى إعادة بنينة . إعادة بنينة الوعي بالماضي والحاضر والعلاقة بينهما .وهي عملية تتطلب التخطيط في آن واحد لثقافة الماضي وثقافة المستقبل : التخطيط لثقافة الماضي معناه إعادة كتابة تاريخها وبالتالي إعادة تأسيسها في وعينا واعادة بنائها كتراث لنا نحتويه بدل أن يحتوينا .أما التخطيط لثقافة المستقبل فمعناه توفير شروط المواكبة والمشاركة : مواكبة الفكر المعاصر والمشاركة في اغنائه وتوجيهه وذلك هو معنى المعاصرة. 3علينا إعادة كتابة تاريخنا الثقافي بصورة عقلانية وبروح نقدية .لأن من خلال ممارسة العقلانية النقدية في تراثنا نكتسب عقلانية أصيلة وجديدة ،عقلانية تكون هي التربة الصالحة الغنية الخصبة التي يستطيع حمل مبادئ واسس العلم المعاصر .إن مثل تلك البنينة هي الخطوة الأولى نحو الاهتداء إلى سبيل التغيير في بلادنا العربية . وليست أبدا مسألة الاختيار بين النموذج الحضاري التراثي لدولتنا السالفة أو النموذج الحضاري الغربي بدولته المعاصرة .وليس المقصودهو اسقاط الإرثولكن علينا اكتسابهبأنفسنا من جديد، وكذلك يجب الاعتراف بأننا لا نملك اليوم وأكثر من ذلك أننا لم نكن نملك منذ اصطدامنا بالنموذج الحضاري الغربي المعاصر ، حرية الاختيار بين أن نأخذ به وبين أن نتركه . لقد فرض هذا النموذج الحضاري الجديد نفسه علينا بوسائله هو ..هذا من جهة ومن جهة أخرى فاذا كنا لم نختر النموذج الغربي بمحض ارادتنا فنحن بالأحرى لم نختر ما تبقى لدينا وفينا من النموذج التراثي ،نعني الموروث من ماضينا .لم نختره لأنه أرث والإنسان لا يختار ارثه كما لا يختار ماضيه وإنما يجره معه جرا وأكثر من ذلك يتمسك به ويحتمي داخله عندما يجد نفسه معرضا لأي تهديد خارجي . وهل هناك تهديد خارجي أكثر استفزازا للذات وأكثر خطورة على الهوية والأصالة والخصوصية من زحف نموذج حضاري على نموذج حضاري آخر 3.اذن فالموقف الذي يواجهنا ليس أن نختار بين أحد نموذجين ولا مشكل أن نوفق بينهما ، لأن كل منهما موجودا بالفعل بداخلنا وإن اختلفت التسميات ..وما يواجهنا ليس إعادة هيكلة النظم السياسية لأوطاننا سواءا بالعلمانية أو السلفية بل إعادة هيكلة رؤيتنا لتلك الأنظمة ومرادنا الرئيسي منها ومن ثم دورها في حياتنا .إعادة رؤيتنا للإسلام والتفريق بين الأصل النقي والتطبيق المشوه .إعادة رؤية لدوره في المجتمع وفي الدولة بمنطق عقلاني واقعي خالي من العواطف وبعيد عن العصبية غير المبررة ..إن أبعد ما يكون عن سبيل نهضتنا ، هو الاختيار بين احتمالات حضارية ، صنعها غيرنا من خلال رؤيتهم لواقعهم ، ومواكبتهم لعصرهم ،متحررين في ذلك من أغلال ماضيهم ، متمسكين في الوقت نفسه بأصالة هويتهم .. نحتاج أن نواجه أنفسنا بدورها الحقيقي فيما وصلت إليه من انحدار ، وما تستطيع أن تحققه من نهضة ..وأن نطرد وهم أن التغيير المطلوب لمجتمعاتنا وأوطاننا هو التغيير الظاهري على مستوى الأشخاص أو المسميات .. و أن أي من هذا إذا تمكننا من تحقيقه قادر على منحنا حريتنا المسلوبة وأن يعيد إلينا مكانتنا الحضارية . علينا أن نعترف أن ما نحن بصدده هو مراجعة رؤيتنا لأنفسنا أولاً ..وأن السؤال الذي ينبغي أن يسأل هو : من نحن ؟ ؟ و من نريد أن نكون ؟ ؟

المراجع :1- مقال الاسلام والدولة المدنية د حسن حنفي ..2- الدولة والمجتمع .. د محمد شحرور3- اشكاليات الفكر العربي المعاصر د محمد عابد الجابري

Published on December 20, 2012 06:40

October 15, 2012

من ؟؟

إن المشهد المتكرر لكل تلك الهزائم والاحباطات المتلاحقة التي تصيب هذا الوطن يوما تلو الآخر يصر أن يطرح نفسه سؤالا عصيا على عقلنا الحائر أن يجيبه ؟؟من المسئول عن تلك الهزائم ؟؟من المسئول عن ذلك الصراع الذي يدور اليوم في كل ميدان من ميادين مصر بل وفي كل شارع و في كل بيت ؟؟من المسئول عن استبدال صوت الجماهير المنادية بالحرية والكرامة بصراخ لشيع متفرقة لا هدف لها سوى مناصرة أشخاص ولو كانوا على الباطل وتسفيه آخرين ولو كانوا على الحق ؟؟من المسئول عن إسالة كل تلك الدماء على الأرض واستبدال ما تبقى في عروق الأحياء بأنهار من الانانية وحب الذات ؟؟من المسئول عن حالة الارتباك والبلبلة التي أصابتنا عقولنا جميعا فأفقدت الكبير توازنه قبل الصغير ؟؟من المسئول عن انقلاب الموازين وتحول الأهداف الكبرى التي جمعتنا يوما إلى مجرد تفاصيل ..آلاف من التفاصيل نتجادل حول ملكيتها وحكمها الفقهي في الطرقات ؟؟من المسئول عن تشويه بصيرتنا الجماعية وتشويه رؤيتنا للواقع الذي نحياه ولأولويات توجهاتنا كدولة ومجتمع ليصبح صوت الصراع أعلى من صوت العقل ، وصياغة مواد للدستور أهم من توفير الخبز للفقراء ، والدفاع عن الحزب و الجماعة أولى من الدفاع عن الأرض والوطن ؟؟من المسئول عن تلك الهزائم ؟؟الأفراد تتهم الجماعات والنخبة تتهم العامة .. المجتمع يتهم الدولة والدولة تتهم طرف ثالث لا نعلم عنه سوى آثار وجوده .نجهل الفاعل فنتهم المفعول به ، وننسى الجاني ونحاكم ظله ..الكل يحاكم الآخر ووحده الآخر هو المسئول ..الآخر هو المسئول عن جهلنا وضعفنا ، مسئول عن أنانيتنا وفوضويتنا ، مسئول عن حقوقنا المنهوبة وعن واجباتنا المنسية ، مسئول عن عقولنا النائمة وأخلاقنا التائهة وضمائرنا الغائبة ، مسئول عن أيادينا المغلولة بلا قيود وكلماتنا المرسلة بلا داعي أحيانا وبلا جدوى غالبا ..لقد تعودنا القاء اللوم على غيرنا والهروب من مواجهة أخطائنا واصبحنا نتفنن في إيجاد هذا الآخر من العدم .. نتفنن في الحديث عن دوافعه المغرضة ومكائده الخفية وأياديه الملطخة بدمائنا ..نتهم الآخر بأنه استعبدنا سنوات طوال وننسى أننا نحن من استعبدنا انفسنا ، نسينا الحرية فضلت طريقها إلى صدورنا .. ورحنا نبذل الغالي لنستبدل قيودنا بأخرى جديدة ونزهو بأننا هذه المرة اخترناها بأنفسنا لأنفسنا عبر صناديق الاقتراع ..نتهم الآخر بأنه السبب في جهلنا وظلمة حاضرنا وننسى أجيال من علماءنا ومفكرينا استطاعوا بإرادتهم أن يتحدوا تلك الظلمة وتمكنوا بعلومهم أن ينيروا للعالم من حولنا دروباً نحو مستقبل نحن اليوم عنه أبعد ما يكون ..نتهم الآخر بأنه السبب في فرقتنا وتشتتنا وننسى أننا نحن من إحترفنا فن الإنقسام حتى على أنفسنا وتركنا عصبيتنا ونرجسيتنا تنهش وحدتنا وهدفنا المشترك .. سيظل الآخر يعبث بمصيرنا كيفما شاء ما دمنا نحمله وحده مسئولية تقصيرنا نحن ..مادمنا لم نعترف بأن لا شيء سيتغير إذا لم نتغير نحن .. مادمنا نتكلم أكثر مما نعمل ونختلف أكثر مما نتفق ونكره أكثر مما نحب ..مادمنا نقدم مصالحنا وأهواءنا الشخصية وعصبيتنا لجماعات وشيع لن تغني عنا شيئا إذا انهار هذا الوطن.ومادمنا ندور في حلقات لا نهائية من كلمات بلا أفعال ودستور بلا دولة ، مادمنا نسعى الى حرية بلا مسئولية ، ونتيجة بلا جهد و ثورة بلا تغيير ..

Published on October 15, 2012 03:08

October 3, 2012

كيــــــــف ؟؟

تأملات حول " فلسفة الثورة "

قراءة في : " كتاب فلسفة الثورة " و " مشروع الميثاق" للزعيم الراحل : جمال عبد الناصر

" إن الحلول الحقيقية لمشاكل أى شعب لا يمكن استيرادها من تجارب شعوب غيره ، ولا تملك أى حركة شعبية فى تصديها لمسئولية العمل الاجتماعى أن تستغنى عن التجربة. ولابد للتجربة الوطنية الحقيقية ألا تفترض مقدماً خطأ جميع النظريات السابقة عليها ، أو تقطع برفض الحلول التى توصل إليها غيرها؛ فإن ذلك تعصب لا تقدر أن تتحمل تبعاته . خصوصاً وأن إرادة التغيير الاجتماعى فى بداية ممارستها لمسئولياتها تجتاز فترة أشبه بالمراهقة الفكرية؛ تحتاج خلالها إلى كل زاد فكرى، لكنها فى حاجة إلى أن تهضم كل زاد تحصل عليه ، وأن تمزجه بالعصارات الناتجة من خلاياها الحية ومن تجربتها المعاصرة(1)"

استوقفتني كثيرا تلك الكلمات وأنا في بداية رحلة البحث عن إجابة للسؤال الأهم والذي صار محور حاضرنا : كيف نحقق التغيير الذي نريد ؟؟ استوقفتني تلك الكلمات لأنها تفتح أمام عقلي الحائر أبواب تجارب كثيرة قد يكمن خلف أي منها مفتاح الإجابة على أسئلة مجتمعنا الباحث عن التغيير .. واستوقفتني لأنها لمست برفق ما نشعر به اليوم من ارتباك وحيرة وتردد ، ولأنها واجهتني بأن طريق التغيير لابد وأن يبدأ من داخل أنفسنا .. لابد لكل منا أن يبحث عن حلول مشكلاته في أعماق ذاته .. وأن يتزود مجتمعنا بقبس من تجارب الماضي وما أكثرها لعلها تنير له طريقاً إلى الغد الذي يسعى إليه ..ولكن من أين نبدأ ؟؟ وبأي تجربة نستعين ؟؟ و أي فترة من تاريخ وطننا الحافل قد تستطيع أن تمد لنا يد العون في تلك الأيام العصيبة ؟؟

قد يرى الكثيرون من ابناء جيلي أننا في قلب تجربة فريدة من نوعها لم يسبق لوطننا أن عاصرها ، وأن السنوات الطوال التي قضتها مجتمعاتنا العربية مفعولا بها تحت ظل القهر والاستبداد والتي أدت في النهاية إلى اشتعال فتيل الثورة المكتومة في صدورنا لسنوات أطول مما استطعنا على الاحتمال ، هي كلها ظروف تفردت بها أمتنا وأجيالنا عما سبقها.. ولكن الحقيقة أن الظلم والاستبداد في كل زمان ومكان ينهج دائماً نفس الاساليب لتوطيد سلطانه في النفوس..قد يتغير السجان ولكن ظلمة السجن لا تتغير .. و قد يتغير الزمان والمكان والأشخاص ، ولكن تبقى النتيجة الحتمية لتفاقم الظلم والاستبداد أيضاً لا تتغير .. الثورة نعم الثورة هي النتيجة الحتمية للظلم والاستبداد .. وهذا ما برهنت عليه انتفاضات المجتمعات العربية في 2011 والتي اتخذت جميعها من الثورة سلاحاً اشهرته في وجه حكامها المستبدين .. ولكن مع ما نعايشه مؤخرا ً من تبعات مربكة لتلك الثورات ، يواجهنا سؤال يطرح نفسه على استحياء : هل كان هناك بديل آخر ؟؟ هل كانت الثورة هي الحل الأقدر على مقاومة الاستبداد في أوطاننا أم أنها وسيلة لجأ إليها جيلنا لضيق يده وقلة حيلته عن أي وسيلة أخرى تستطيع كسر قيوده وتغيير واقعه ؟؟اجابتني كلمات اختصرت تساؤلاتي بأن الثورة هى الوسيلة الوحيدة التى تستطيع بها الأمة العربية أن تخلص نفسها من الأغلال التى كبلتها، ومن الرواسب التى أثقلت كاهلها ؛ وعوامل القهر والاستغلال التى تحكمت فيها طويلاً، ونهبت ثرواتها. والثورة هى الوسيلة الوحيدة القادرة على أن تطوى مسافة التخلف الذى طال مداه بين الأمة العربية وبين غيرها من الأمم السابقة فى التقدم. (1)"

الحقيقة أن تلك الكلمات لم تختصر تساؤلاتي فحسب بل إنها وضعت يدي على التجربة التي أبحث عنها .. فقد كانت تلك الكلمات بعضاً من رؤيا ثائر عربي ، استطاع بإيمانه بأحقية وطنه في مستقبل أفضل أن يخوض بالوطن العربي بل والعالم كله غمار تجربة كانت مزيجاً من الرؤيا والحلم والواقع .. وأن يترك وراءه بصمة ، قد يختلف في تقديرها الكثيرون ولكن برغم الخلاف تظل دائما بصمة يصعب على الزمن أن يمحوها ..

الكلمات والرؤيا : للزعيم الراحل جمال عبد الناصر ( 1918-1970) والتجربة : هي ثورة 23 يوليو 1952

وأول ما واجهني في قراءة تلك التجربة إشكالية أكثر من خمسون عاماً انتقلت خلالها ملامح التجربة إلينا عبر أجيال انقسمت حولها انقساماً شديداً ، بين مؤيد بشدة ومعارض بقسوة ، بصورة جعلت من استكشاف الحقائق أمراً مربكاً للكثيرين ، وتفادياً للارتباك حول التجربة ما لها وما عليها ، آثرت الرجوع إلى الرؤيا .. والرجوع إلى كلمات كتبها صاحبها في مراحل مختلفة من تجربته .. كتب بعضها في بداية الرحلة والآخر في قلب المعركة .. فقد وضع الزعيم جمال عبد الناصركتاب " فلسفة الثورة " (1953) في فجر تجربة يوليو1952 واصفاً إياه بأنه أشبه بخواطر عن الثورة ، تجول فيها ما بين الحلم والواقع ، قبل الثورة وبعدها ، بين الرؤيا والتجربة ، وبين الغاية والوسيلة ، ولم تكن فلسفة الثورة هي عمله الوحيد الذي حاول فيه تجسيد رؤيته وشرح تجربته بل تبع ذلك الكثير من الكتابات والخطب التي حاول دائماً فيها أن يشارك ما نسجه من حلم للوطن العربي ، نختار من تلك الاعمال اليوم ما تبلورت فيه ملامح التجربة و الرؤيا الناصرية : مشروع الميثاق ، الذي قدمه في المؤتمر الأول للقوى الشعبية عام (1962 ) والذي قد تحولت فيه الخواطر إلى دراسة وتأمل واستكشاف للنهج المؤدي إلى تحقيق الرؤيا.

نتجول بين صفحات تلك الاعمال لنجد الزعيم العربي الراحل يشاركنا بالوجود بعد أكثر من نصف قرن من الزمان تفصل بيننا وبين تجربته ، يشاركنا مشاعرنا المحبطة حول مجتمعنا بعد الثورة ويشاركنا الحيرة والاستغراب حول ما نشهده حولنا وفينا من تغيير ، فيكتب : لقد كنت أتصور قبل 23 يوليو أن الأمة كلها متحفزة متأهبة ، وإنها لا تنتظر إلا الطليعة تقتحم أمامها السور ، فتندفع الأمة وراءها صفوفاً متراصة منتظمة تزحف زحفاً مقدساً إلى الهدف الكبير، وكنت أتصور دورنا على دور طليعة فدائيين ، وكنت أظن أن دورنا هذا لا يستغرق أكثر من بضع ساعات ، ويأتي بعدها الزحف المقدس للصفوف المتراصة المنتظمة إلى الهدف الكبير ، ، ثم فاجأني الواقع بعد 23 يوليو.قامت الطليعة بمهمتها ، و خلعت الطاغية ، ووقفت تنتظر وصول الزحف المقدس للصفوف المتراصة المنتظمة إلى الهدف الكبير... وطال انتظارها

لقد كانت الجموع التي جاءت أشياعاً متفرقة ، وفلولا متناثرة ، وتعطل الزحف المقدس إلى الهدف الكبير ، وبدت الصورة يومها قاتمة مخيفة تنذر بالخطر ..

كنا في حاجة إلى النظام ، فلم نجد وراءنا إلا الفوضى ...

كنا في حاجة إلى الاتحاد ، فلم نجد وراءنا إلا الخلاف...

وكنا في حاجة إلى العمل ، فلم نجد وراءنا إلا الخنوع والتكاسل ....

لم نكن على استعداد.. وذهبنا نلتمس الرأي من ذوي الرأي ، والخبرة من أصحابهاومن سوء حظنا لم نعثر على شئ كثير... كل رجل قابلناه لم يكن يهدف إلا إلى قتل رجل آخر ... وكل فكرة سمعناها لم تكن تهدف إلا إلى هدم فكرة أخرى . كانت كلمة (( أنا )) على كل لسان، كانت هي الحل لكل مشكلة ، وهي الدواء لكل داء.(2)

ما أشبه اليوم بالبارحة ، ان التاريخ يصف بكل دقة حاضرنا الذي نراه رأي العين ..وتلك بلا شك طبيعة تلك المرحلة ، ونتيجة طبيعية لما سبقتها من سنوات طويلة كان تعتيم العقول وتفكيك العلاقات الاجتماعية وتكسير مشاعر الانتماء لهذا الوطن هو أهم أدوات الاستبداد التي طالما استخدمها لتأمين وجوده على هذه الارض .. وما نشهده من زلزلة في قيم مجتمعنا أمر ليس بغريب على أي مجتمع يمر بظروفنا تلك فنحن أمام أن نتغلب على ماضينا المعتم وفي نفس الوقت نشق طريقا جديدا نحو مستقبلنا الذي نسعى إليه ..لقد كنا نعيش داخل ستار من الفولاذ فإنهار فجأة .وانطلقت علينا تيارات من الأفكار والآراء لم تكن المرحلة التي وصلنا إليها في تطورنا تؤهلنا لقبولها .كانت أرواحنا مازالت تعيش في آثار القرن الثالث عشر ، وإن سرت في نواحيها المختلفة مظاهر القرن الحالي . وكانت عقولنا ، تحاول أن تلحق بقافلة البشرية المتقدمة التي تخلفنا عنها خمسة قرون أو يزيد ، وكان الشوط ماضياً والسباق مروعاً مخيفاً .

أننا نعيش في مجتمع لم يتبلور بعد ، ومازال يفور و يتحرك ولم يهدأ حتى الآن أو يتخذ وضعه المستقر ويواصل تطوره التدريجي بعد مع باقي الشعوب التي سبقتنا على الطريق.ولقد أدركت منذ البداية أن نجاحنا يتوقف على إدراكنا الكامل لطبيعة الظروف التي نعيش فيها من تاريخ وطننا ، فإننا لم نكن نستطيع أن نغير هذه الظروف بجرة قلم ، وكذلك لم نكن نستطيع أن نؤخر عقارب الساعة أو نقدمها ونتحكم في الزمن . (2)

يضعنا الزعيم الراحل بكلماته في مواجهة الحقيقة .. وهي مواجهة ليس الهدف منها على الاطلاق الشعور بالرضا والاستكانه لان ما نحياه هو امر طبيعي ونتيجة متوقعة بل العكس تماما .. إنها مواجهة لوضع الأمور في نصابها الحقيقي .. قد لا نملك أن نتحكم في الزمن أو نغير الظروف ولكننا نملك ألا نستسلم لها .. وبدون أن نستكمل جميعاً ومعاً طريق التغيير الجذري الذي بدأناه تفقد ثورتنا جدواها وتضل طريقها نحو الهدف الكبير ، فالثورة بالطبيعة عمل شعبى وتقدمى؛ إنها حركة شعب بأسره يستجمع قواه ليقوم بإقتحام عنيد لكل العوائق والموانع التى تعترض طريق حياته كما يتصورها، وكما يريدها؛ كما أنها قفزة عبر مسافة التخلف الاقتصادى والاجتماعى؛ تعويضاً لما فات، ووصولاً إلى الآمال الكبرى.من هنا فإن العمل الثورى الصادق لا يمكن بغير سمتين أساسيتين: أولاهما : شعبيته. والثانية: تقدميته.فالثورة ليست عمل فرد؛ وإلا كانت انفعالاً شخصياً يائساً ضد مجتمع بحاله. وليست عمل فئة واحدة؛ وإلا كانت تصادماً مع الأغلبية، وإنما قيمة الثورة الحقيقية بمدى شعبيتها، بمدى ما تعبر به عن الجماهير الواسعة، وبمدى ما تعبئه من قوى هذه الجماهير لإعادة صنع المستقبل، وبمدى ما يمكن أن توفره لهذه الجماهير من قدرة على فرض إرادتها على الحياة.. والثورة تقدم بالطبيعة. (1)

إن فهم طبيعة المرحلة الحرجة التي تمر بها أمتنا هو أمر لا غنى عنه من أجل تحقيق التغيير الذي نريد .. وكذلك استيعاب الظروف التي مر بها مجتمعنا والتي اثرت في طبائعه ، وأخذ كل تلك العوامل في الاعتبار أثناء وضع الخطوات العملية لتحقيق أهدافنا .. وقد يبدو احيانا ان الطريق واضح .. وأن الإجابة سهلة .. ولكن بعيداً عن الاوراق ، هو طريق ما بقي منه أطول بكثيرمما مضى ، ونضال أشد عزماً مما فات .. هي معركة تشكل الانتفاضة الأولى شرارة انطلاقها وتظل الثورة المستمرة بطلها الأوحد .. وتحتاج الثورة لكي تستمرإلى أن تسلح نفسها بقدرات ثلاث تستطيع بواسطتها أن تصمد لمعركة المصير التى تخوض غمارها اليوم، وهذه القدرات الثلاث هى: أولاً: الوعى القائم على الاقتناع العلمى؛ النابع من الفكر المستنير، والناتج من المناقشة الحرة التى تتمرد على سياط التعصب أو الإرهاب. ثانياً: الحركة السريعة الطليقة التى تستجيب للظروف المتغيرة التى يجابهها النضال العربى؛ على أن تلتزم هذه الحركة بأهداف النضال وبمثله الأخلاقية. ثالثاً : الوضوح فى رؤية الأهداف، ومتابعتها باستمرار، وتجنب الانسياق الانفعالى إلى الدروب الفرعية التى تبتعد بالنضال الوطنى عن طريقه، وتهدر جزءاً كبيراً من طاقته. أن النضال الوطنى للشعوب، وللأمم مطالب اليوم بأن يخترع مفاهيم جديدة لأهدافه الكبرى؛ وذلك معناه أنه مطالب اليوم بأن يجد الأساليب المسايرة لاتجاه التطور العام، والمتفقة مع طبيعة العالم المتغير. والثورة العربية وهى تواجه هذا العالم لابد لها أن تواجهه بفكر جديد لا يحبس نفسه فى نظريات مغلقة؛ يقيد بها طاقته، وإن كان فى نفس الوقت لا ينعزل عن التجارب الغنية التى حصلت عليها الشعوب المناضلة بكفاحها. لإن التجارب الاجتماعية لا تعيش فى عزلة عن بعضها، وإنما التجارب الاجتماعية كجزء من الحضارة الإنسانية تعيش بالانتقال الخصب وبالتفاعل الخلاق.و هذه المرحلة من النضال هى من أخطر المراحل فى تجارب الأمم . إنها النقطة التى تنتكس بعدها حركات شعبية كانت تبشر بالأمل فى نتائج باهرة، ولكنها نسيت نفسها بعد أول انتصار لها ضد الضغط الخارجى، وتوهمت خطأً أن أهدافها الثورية تحققت؛ ومن ثم تركت الواقع كما هو دون تغيير.. ناسية أن عناصر الاستغلال الداخلى متصلة عن قرب مع قوى الضغط الخارجى؛ إن هذه الحركات الشعبية تسلم نفسها بعد ذلك للواجهات الدستورية المخادعة، وتتصور بذلك أن الحرية استوفت حقوقها، كذلك ففى هذه المرحلة الخطيرة من النضال الوطنى تنتكس الحركات الشعبية ؛ حين تنهج للتغيير الداخلى نظريات لا تنبع من تجربتها الوطنية الخاصة..(1)إن ما تهيجه في النفوس قراءة تلك الخواطر - التي كتبها جمال عبد الناصر منذ اكثر من خمسين عاما - هو مزيد من التساؤلات القاسية .. تساؤلات لا تواجه تاريخ تلك الرؤيا بإيجابياته و سلبياته ، بنجاحاته واخفاقاته ، ولا تواجه من اتفق معها وأيدها او رفضها وعارضها ، ولا تواجه حتى صاحبها الذي تحمل و بشجاعة مسئوليته في غرس حلم وطن عربي حر من كل الأغلال ، وبذل في سبيل هذا الحلم ما استطاع خلال عمر نضاله على تلك الارض ، ولكنها في الواقع تواجهنا نحن من عيش الآن وهنا على تك الارض .. تساؤلات تطرح نفسها .. هل فهمنا حقا ما مر من ماضينا بالصورة التي تجعل منه حجراً نرتكز عليه لنقفز إلى مستقبلنا ؟؟ هل استوعبنا أن ما بذلته مجتمعاتنا من تضحيات كان مجرد بداية لتضحيات أكبر لم تبذل بعد ؟؟ وهل ادركنا أن ثورة مجتمعاتنا لم تكن هي الغاية في حد ذاتها ؟؟" وأن الجماهير لا تطالب بالتغيير ولا تسعى إليه وتفرضه لمجرد التغيير نفسه خلاصاً من الملل؛ وإنما تطلبه وتسعى إليه وتفرضه تحقيقاً لحياة أفضل، تحاول فيها أن ترتفع بواقعها إلى مستوى أمانيها.. وأن التقدم هو غاية الثورة وهدفها وذلك بالانتقال بكل قوة وتصميم مما كان قائماً بالفعل إلى ما ينبغى أن يقوم."(1)

المراجع : 1- مشروع الميثاق 19622- كتاب فلسفة الثورة 1953للاطلاع على المزيد عن رؤيا وتجربة جمال عبد الناصر http://nasser.bibalex.org/home/main.a...http://sautalarab.com/

Published on October 03, 2012 08:12