Vanessa Valentinuzzi's Blog, page 3

September 29, 2014

Americanah di Chimamanda Ngozi Adichie

Titolo: Americanah

Titolo originale: Americanah

Autore: Chimamanda Ngozi Adichie

Traduttore: A. Sirotti

Editore: Einaudi

Data di uscita: 23 settembre 2014

Genere: Romanzo

pagine: 458

prezzo: 20 €

Ifemelu è una ragazza fortunata. Di origini nigeriane, si è trasferita negli U.S.A., diventando un’ Americanah (In Nigeria si definiscono così, indugiando sull’ultima sillaba, le ragazze africane che hanno studiato in America e ostentano affettazioni nell’accento e nelle abitudini al loro rientro in Africa). Ifemelu frequenta Princeton, ha ideato un blog in cui scrive in modo ironico – e anche un bel po’ irriverente – di questioni razziali. Ha una relazione con un brillante afroaericano, Blaine, che non è mica il primo che capita – voglio dire, toglietevi dalla testa l’universitario tuttofeste, birra & fraternity –, il nostro insegna a Yale. Eppure Ifemelu conserva una profonda insoddisfazione interiore che non è semplice nostalgia per la sua Africa, ma deriva da: a) l’aver constatato che la questione della blackness sia un argomento ancora irrisolto. Per quanto agli occhi degli stranieri la società americana sembri civilmente evoluta, l’integrazione rimane un sogno. b) Dal rimpianto di un grande amore, laggiù in Nigeria.

Attraverso dei flashback Chimamamanda Ngozi Adichie ci mostra la vita della ragazza a Lagos, Nigeria. Conosciamo così la zia sentimentalmente legata a un generale, il padre – che viene licenziato perché si rifiuta di chiamare il suo nuovo capo (donna) ‘Mummy’ –, le amiche, e poi Obinze, il Grande Amore conosciuto al liceo. La Cosa che spinge Ifemelu a lasciare la Nigeria è l’insoddisfazione verso il sistema educativo africano, la speranza in una vita migliore. Ifemelu è una ragazza intelligente, vuole di più, ma decidendo di [image error]trasferirsi, perde inevitabilmente qualcosa di grande, il suo Obinze, che le prometterà di seguirla presto; ma quando Ifemelu arriva negli Stati Uniti, scopre una realtà completamente diversa da quell’idea di America – costruita leggendo tanta letteratura – che Obinze adorava. Si rende conto che i giovani nigeriani istruiti vivono nel falso mito di una Manhattan dorata, accogliente, dove si può essere chi si desidera. Inzialmente Ifemelu cerca di assimilarsi alla nuova società, all’idea (una matassa di pregiudizi) di donna di colore che gli Stati Uniti hanno in mente per lei. Scopre che in America la magrezza eccessiva è un valore, e che all’affermazione «Sei dimagrita!» va risposto «Grazie» – laddove in Nigeria la perdita di peso verrebbe considerata mancanza di salute. La nostra usa delle lozioni speciali per rendere (inutilmente) la capigliatura liscia (della questione capelli, che torneranno inesorabilmente afro, parleremo tra poco), cambia il suo accento cercando di americanizzarlo. E si stupisce di come sia facile studiare in America, di come si possano passare i test con voti alti, ripetere gli esami andati male, commentare fatti senza in realtà dire nulla.

L’autrice ha dichiarato di voler indagare su «come si impara ad essere neri in America». E il romanzo scava molto a fondo, c’è La Solitudine dell’immigrato, la paura dei bianchi americani persino della parola nero, come se fosse un’offesa. La Adichie racconta, attraverso l’esperienza di Ifemelu, l’umiliazione di vedersi trattati come una cosa inanimata (la ragazza arriva quasi alla prostituzione); sentimenti che non appartengono solo al confine americano, ma che ci riguardano tutti, ovunque, oggi più che mai. Anche l’amato Obinze lascerà l’Africa per Londra, inseguendo l’illusione di un’ Europa-Arcadia pronta a offrire tante possibilità, e come la sua Ifemelu dovrà scontrarsi con una durissima realtà.

Americanah è un libro prezioso e necessario che sradica molti pregiudizi. Bret Easton Ellis lo ha definito essenzile, Zadie Smith è rimasta colpita dalla «nitidezza della prosa. Non sembrano esserci barriere tra il lettore e i personaggi».

L’odio basato sulla diversità è un male banale: non ha motivazioni, deriva da un’ottusa, ostinata ignoranza e la Adichie ci racconta tutto questo senza retorici sermoni, semplicemente osservando Ifemelu alla ricerca della propria identità. E qui veniamo ai capelli. Sì, sì, proprio i capelli rivestono un ruolo fondamentale nel romanzo. La prima immagine che abbiamo di Ifemelu è mentre si reca a farsi fare le treccine afro da due donne, una senegalese e l’altra maliana. E nelle prime pagine porta con sé già un senso di disagio, di difficoltà: la protagonista deve percorrere un lungo tragitto per acconciarsi i capelli come desidera, e le donne africane che l’accolgono non riescono a suscitare quell’empatia che immaginiamo si possa stabilire solo perché sono africane.

L’autrice fa luce anche su un aspetto interessante: l’eccessiva idealizzazione di alcuni afroamericani nei confronti della terra madre, di cui Ifemelu conosce le contraddizioni. Ifemelu e Obinze peraltro sono un tipo diverso di immigrati: istruiti, intellettuali, ambiziosi, ma questo non li affranca dall’essere vittime di pregiudizio razziale né in America né in Europa.

Americanah è un romanzo commovente, con una sua visione vera dell’american life. Lo stile tradizionale, chiaro della Adichie (ho letto la versione originale) si concentra sul contenuto. Scelta che vuole privilegiare la sostanza, i personaggi e la trama senza avventurarsi nella ricerca stilistica che, come ha spiegato la scrittrice al NYT, distrarrebbe dall’argomento del libro.

Americanah è un romanzo commovente, con una sua visione vera dell’american life. Lo stile tradizionale, chiaro della Adichie (ho letto la versione originale) si concentra sul contenuto. Scelta che vuole privilegiare la sostanza, i personaggi e la trama senza avventurarsi nella ricerca stilistica che, come ha spiegato la scrittrice al NYT, distrarrebbe dall’argomento del libro.

Chimamanda Ngozi Adichie, è nata in Nigeria e ha vissuto per tredici anni negli Stati Uniti. Americanah è il suo terzo romanzo; Brad Pitt ne ha comprato i diritti cinematografici e produrrà il film con protagonista Lupita Nyong.

Archiviato in:romanzo Tagged: Americanah, Chimamanda Ngozi Adichie, Einaudi, Ifemelu, Nigeria, Obinze, Princeton

[image error]

[image error]

[image error]

[image error]

[image error]

[image error]

September 24, 2014

Anteprima: 10:04 di Ben Lerner

Titolo: 10:04

Autore: Ben Lerner

Data di uscita: 2015, Sellerio

Genere: Romanzo

E partiamo dal titolo di questo secondo romanzo di Ben Lerner, pubblicato il 2 settembre in America (con furor di critica), che uscirà in Italia nel 2015 per Sellerio (intanto, qui potete leggere la bella recensione di Cristiano De Majo).

Dicevamo? Ah, sì il curioso titolo 10:04 ispirato al film, diretto da Robert Zemeckis nel 1985, Ritorno al Futuro. Non a caso si tratta di un orario perchè in questo romanzo la cronologia è tutto. Nello specifico, nel #filmcampionedincassi le lancette dell’orologio di Hill Valley sono ferme alle 10 & quattro minuti da decenni a causa di un fulmine; e quella è anche l’ora esatta in cui Marty McFly/Michael J. Fox può viaggiare nel tempo sulla sua DeLorain trasformata in Time Machine da Doc/Christopher Lloyd, il bizzarro scienziato con i capelli che sembrano zucchero filato. E Ritorno al futuro è uno dei film preferiti del protagonista del libro, ovvero Ben Lerner in una versione fictional di sé. Vi vedo già esclamare: «Nulla di strano, del resto Un uomo di passaggio, il primo libro di Ben Lerner – poeta e saggista con all’attivo tre raccolte di poesia – era autobiobrafico, peraltro è stato accolto favorelvolemente dalla critica che gli ha conferito anche un Believer Book Award nel 2012, e gli ha garantito la stima di molti suoi contemporanei tra i quali Sheila Heti, Geoff Dyer e Jonathan Franzen!». Be’, sappiate che 10:04 vi stupirà. Non è un’autobiografia. E non è neanche un romanzo.

Back to the Future, di Robert Zemeckis

Immaginate un libro sospeso a metà tra fiction e nonfiction in cui fatti realmente accaduti, come le tempeste che si sono abbattute su New York di recente o un soggiorno in una residenza per scrittori in Texas (la splendida Chinati Foundation a Marfa, dove il protagonista soggiorna, scrive poesie e sperimenta con qualche sostanza psicoattiva), si fondono con l’invenzione.

– Ma qual è, allora, il confine in questo romanzo in cui il flusso di pensieri del protagonista ci fa vagare amabilmente in una vita fatta di incertezze sentimentali, relazioni platoniche o sessuali belle incasinate, un romanzo – che poi è quello che leggiamo – in fase di produzione, splendide gallerie d’arte a New York, agenti che ti pagano favolosi pranzi a base di polipetti massaggiati fino alla morte? Ecco, be’… nessun confine.

– …

– No, davvero. Dico sul serio. Impossibile tracciare un confine in questo eperimento ottimamente riuscito di metafiction. Perchè la cosa interessante è ciò che si muove attorno a quell’indefinibile confine.

10:04 è un libro sul ricordo e sulla scrittura e Ben Lerner ha scelto di non seguire una trama canonica e neanche un genere, ma di oscillare tra realtà e immaginazione. E tutto oscilla nel libro: New York vive nella paura dell’imminente tempesta (ne affronta due nel romanzo), la migliore amica dell’autore gli chiede di fare un figlio insieme (ma con l’inseminazione artificiale) senza però diventare una coppia. La sua salute è incerta, le luci della città tremolano, l’incertezza regna sovrana. E il tempo sembra dilatarsi nell’attesa. Ecco, un’altra cosa interessante del romanzo è proprio la flessibilità del tempo, che diventa una materia plasmabile. In 10:04 ci sono continui salti temporali: inizialmente ci troviamo seduti a parlare con l’agente di Ben Lerner che gli promette un contratto a sei cifre (ah, se penso al mio striminzito Modello Unico …!), poi in un ospedale, il celebre Mount Sinai, nel quale all’autore viene diagnosticata una grave patologia. In seguito, finiamo di nuovo nel ristorante di Chelsea a parlare del libro in uscita, poi facciamo un salto all’epoca Reganiana per scoprire un commovente discorso del Presidente (scritto da Peggy Noonan) dopo l’esplosione del Challenger nel 1986, (lo shuttle ospitava tra gli atronauti una professoressa destinata purtroppo a non entrare mai nello spazio) e che indusse l’autore – allora settenne – a diventare un poeta.

Ben Lerner al Metropolitan Museum di New York

Immaginazione e memoria, dunque, oscillano nell’esistenza dell’autore protagonista e nulla sembra essere definito, né completamente afferrabile: la sua migliore amica che non si innamora di lui, i ricordi intermittenti, la carriera di scrittore e, per l’appunto, lo scorrere del Tempo. The Clock è l’installazione di Christian Marclay citata nel romanzo, che ha ispirato il titolo del libro – insieme al film di Robert Zemeckis. Si tratta di un’opera che mostra l’ora 24 ore su 24 tramite un lungo video ottenuto montando clip da film, trasmissioni televisive, orologi, gente che ci dice che ora è esattamente nel momento preciso in cui l’ora scocca nel mondo reale.

Insomma, proprio come il romanzo di Ben lerner, The Clock è un viaggio nel tempo passato, una sosta nel presente e un’esplorazione nel futuro (che potete ammirare qui). E 10:04 è un libro molto, ma molto interessante sulle possibilità, sulla sovrapposizione e moltiplicazione di tanti tempi futuri a nostra disposizione. Un romanzo che a mio avviso inserisce l’autore tra i Grandi Narratori Americani, scritto in una lingua poetica, con una prosa fluida e raffinata che si muove naturalmente in un territorio narrativo misterioso nel quale, ha dichiarato Ben Lerner al New York Times, “uno strappo nel tessuto di una storia lascia entrare una specie di luce”.

Archiviato in:romanzo Tagged: 10:04, Ben Lerner, Christian Marclay, Neri Pozza, New York, recensione, Ritorno al futuro, Sellerio, The Clock, Un uomo di passaggio

September 18, 2014

‘Mi chiamavano piccolo fallimento’ di Gary Shteyngart

Titolo: Mi chiamavano piccolo fallimento

Titolo originale: Little Failure: a Memoir

Autore: Gary Shteyngart

Traduttore: Katia Bagnoli

Editore: Guanda

Data di uscita: 4 settembre 2014

Genere: Memoir

pagine: 388

prezzo: 18 €

I’m so happy

Cause today I found my friends

They’re in my head

I’m so ugly

But that’s ok, ’cause so are you

We’ve broke our mirrors

Sunday morning

Is everyday for all I care

And I’m not scared

Light my candles

In a daze ’cause I’ve found god

Yeah

I’m so lonely and

That’s ok…

Nel 1991 Kurt Kobain cantava queste Cose Disperate in Lithium (bel pezzo contenuto in Nevermind), riscattando un’intera generazione di piccoli fallimenti che viveva (forse)di troppa vita interiore, subiva bullismo solo perché aveva un’aria diversa dagli altri (Kurt Cobain ne fu oggetto per tutto il liceo), aveva un aspetto un po’ crepuscolare e i capelli arruffati. Finalmente, anche gli adolescenti introspettivi, fuori dal mucchio, avevano una categoria in cui riconoscersi.

Era nato il grunge.

E allora via con le camice a scacchi, bootleg dei Pearl Jam o degli Alice in Chains, film di Cameron Crowe e il mito della piovosa Seattle; e giù a suonare la chitarra tentando improbabili accordi e lamentose cantilene da rockstar unplugged a MTV. Certo, io che frequentavo la scuola in quartiere della Roma Bene (recentemente noto per altri fatti [scabrosi]), ho vissuto una fase un po’ più ripulita, edulcorata, fighetta del grunge (mai visto gonnelline plissettate addosso a Courtney Love). Ma questa è un’altra storia, e poi il nocciolo della questione, ovvero l’amore per la musica e il sentirsi diversi & incompresi, non cambia.

Roma, la prima città estera in cui Shteyngart soggiorna dopo aver lasciato Leningrado

In quegli stessi anni Gary Shteyngart, l’autore di questo ironico memoir Mi chiamavano piccolo fallimento, – ebreo russo emigrato a sette anni, nel 1979, negli U.S. of A. da Leningrado¹ –, frequentava il college, ascoltava Nevermind dei Nirvana, sfoggiava lunghissimi capelli neri, aveva perso il suo accento sovietico, trovato una fidanzata – Jennifer – da stringere tutta la notte, si drogava o beveva (oppure entrambe le cose) 24 ore su 24 mantenendo comunque una buona media di voti. Sì, perché Shteyngart in questo libro sì è messo a nudo e dato completamente al lettore; si è raccontato con profondità e introspezione partendo dall’infanzia sovietica, il soggiorno a Roma², passando per l’adolescenza difficile nel Queens e in una scuola ebraica dove è più facile essere accettati come tedeschi che come immigrati sovietici. Pagina dopo pagina, impariamo a conoscere Shteyngart in ogni sfigatissimo particolare della sua vita di liceale allo Stuyvesant High School, proseguendo con il travagliato periodo universitario, fino a quando diventa uno scrittore, vive a Manhattan, e la Random House pubblica il suo primo romanzo, Il Manuale del debuttante russo, a cui fanno seguito Absurdistan

e Storia d’amore vera e supertriste.

e Storia d’amore vera e supertriste.

La sua prosa, nella splendida traduzione di Katia Bagnoli, è densa di tristezza ma anche di tantissima ironia che viene dalla rabbia, dal dolore, dalla separazione dalla sua città natale; dal ritrovarsi in un mondo in cui tutto è possibile (hamburger a pochi centesimi, walkman, cannucce gratis) ma che ti percepisce come Il Nemico. Quando i tuoi genitori ti affibbiano il nomignolo ‘piccolo fallimento’ (Failurchka, una parola ibrida ottenuta mischinado un po’ di inglese e un po’ di russo), l’amore per il sarcasmo diventa l’unica arma per riuscire a sopravvivere; l’umorismo l’unico antidoto alla tristezza della dislocazione (quello ‘straniamento’che E. M. Forster ha raccontato in Passaggio in India). «Nel mio primo anno allo Stuyvesant scopro qualcosa di nuovo su di me, qualcosa che la mia famiglia non ha mai sospettato. Sono un pessimo studente».

Shteyngart scava nel profondo, fa della sua inadeguatezza la vera protagonista del memoir e ci rivela la condizione di ragazzo sempre un po’ ai margini, come quando è all’università. Descrivendo le sue notti con Jennifer nella stanzetta che la ragazza divideva all’Oberlin college con un’amica, dice:

«Ogni volta che mi appisolo, la sofferenza della compagna di stanza di Jennifer mi sveglia e mi ricorda ciò che sono stato per gran parte della mia vita: una persona infelice che cercava di cavarsela.»

Spesso in Italia ci si chiede se il Grande romanzo Americano lo scriverà uno straniero (oppure Matthew Thomas o Ben Lerner), e sicuramente Gary Shteyngart è sulla buona strada. Ma in America non ci si pone il problema, tanta buona scrittura viene ormai tradizionalmente dallo stratificarsi di diverse culture (Amy Tan, Isaac Bashevis Singer); autori come Shteyngart o Junot Diaz sono perfettamente integrati, considerati americani (con uno sprint in più), e insegnano scrittura creativa in prestigiose università.

Certo, la doppia identità russo americana comporta inizialmente scontro e dolore prima di dar vita a qualcosa di artistico. Questo memoir è pieno di episodi imbarazzanti – l’autore ci rivela tutto, ma proprio tutto ciò che lo ha fatto soffrire –, comprese le incomprensioni con la sua famiglia, i genitori che non andavano d’accordo, nonne e zii bizzarri. E immaginate quanto sia difficile scriverne, dando in pasto se stessi e i propri cari al mondo intero.

Gary Shteynagart

C’è sempre il timore della telefonata di tua madre e di tuo padre che ti chiedono: «Ma davvero ti abbiamo trattato così male? Non ti abbiamo forse dato tutto?», facendo stringerti il cuore. E non è facile neanche cambiare Paese, perché trasferirsi dall’ex unione sovietica all’America alla fine degli anni settanta significa comunque essere visto come il pericoloso estraneo settenne che approda in un paese capitalista; ma vuol dire anche perdere la propria identità culturale, la propria lingua, il proprio nome, innescando uno sdoppiamento inevitabile e perenne ricerca di sé.

Con straordinario e invidiabile senso di autoironia Gary Shteyngart ci svela come ha dovuto cambiare nome da Igor a Gary, di quanto si sentisse solo e di come la scrittura gli abbia tenuto compagnia fin da quando era bambino. E ci fa capire una cosa molto, molto rincuorante: a volte chi è diverso è semplicemente speciale e ha un talento (che nessuno vede perché è) fuori da ogni schema, come nel suo caso.

Shteyngart fa parte di una schiera di scrittori che non sono nati in America, hanno cognomi impronunciabili, hanno parlato in un’altra lingua – senza conoscere una parola d’inglese! – per sette, otto anni ma che sono ormai i Grandi Autori dell’Immigrazione (tipo Chimamanda Ngozi Adichie o Jhumpa Lahiri e anche Chang Rae Lee, mentore di Shteyngart e citato nel memoir). La dislocazione genera l’arte e lo spinoso cammino verso l’integrazione raccontato da Shteyngart vi commuoverà, oltre a farvi ridere tantissimo.

New York in una foto di Daniel A. Norman

Shteyngart descrive così il suo incontro con New York:

«Arrivare in America dopo un’infanzia passata nell’Unione Sovietica equivale a precipitare da un dirupo monocromatico e atterrare in una pozza in Techincolor puro».

Sentirsi fuori posto è una condizione imprescindibile per la buona scrittura, lo scontro culturale, la tensione che ne deriva hanno da sempre generato grandi scrittori. Shteyngart nel libro cita a questo proprosito due grandi romanzieri: Nabokov e Henry Roth (Pnin e Chiamalo sonno, sono diventati due classici della letteratura di immigrazione).

Sentite qui che bel passaggio per riassumere il concetto:

«Ancorato al sedile posteriore con la cintura di sicurezza, con i miei genitori che si inclinano a loro vlta nella curva staccata da terra, provo le stesse emozioni che proverò quando mesi dopo mi strozzerò con la mia prima fetta di pizza americana al formaggio… euforia, entusiasmo viscerale, ma anche paura».

N. 8, 1952 di Mark Rothko, artista ebreo russo emigrato a New York

Molti bei libri nascono dall’irrequietezza e il conforto della letteratura è che quei sentimenti che sembrano solo distruggerci, a volte sono in grado di trasformarsi in qualcosa di creativo. Shteyngart sottolinea che nonostante la sua vita sia stata un bel po’ incasinata, una costante è rimasta sempre lì a consolarlo: l’amore per la scrittura che non l’abbandona neanche quando era triste, strafatto e con il cuore a pezzi. Ma attenzione, lo scrittore mantiene sempre una posizione sarcastica e dissacrante: gustossissimi i passaggi in cui tenta di suscitare un qualche interesse nella sua sexy insegnante di scrittura creativa, fedele discepola di Gordon Lish (editor di Raymond Carver): «Desiderlo ardentemente piacerle. Così comincio a scrivere nello stile conciso, indecifrabile e merdosamente criptico che Gordon Lish, chissà dove a Manhattan, evidentemente pretende da me».

Mi chiamavano piccolo fallimento è un libro divertente e tenero che ha trovato posto nel mio cuore e spero lo troverà anche nel vostro. L’ironia, concordo con l’autore, ci salva dalle intermittenze del mondo (andiamo, come sentirsi sicuri in un mondo in cui la gente viene decapitata in tv?), e quindi per dirla con Shteyngart: «Le persone che pensano che la letteratura dovrebbe essere seria – che dovrebbe fare da progetto per un razzo che non decollerà mai – sono nel migliore dei casi malevole, nel peggiore antisemite».

Non mi resta che lasciarvi all’esilarante booktrailer con guest star Jonathan Franzen e James Franco: http://www.youtube.com/watch?v=ROG8zEKf_6k

Nota ¹: Oggi San Pietroburgo.

Nota ²: Shteyngart ama L’Italia, e Roma in particolare. Prima di emigrare negli Stati Uniti ha vissuto a Ostia.

Archiviato in:memoir Tagged: Gary Shteyngart, Guanda, immigrazione, ironia, Mi chiamavano piccolo fallimento, New York, Nirvana

September 12, 2014

Infinite David Foster Wallace

Un omaggio per ricordare David Foster Wallace

Un omaggio per ricordare David Foster Wallace

Odio i post commermorativi, mi mettono una tristezza infinita (se commemorano qualcuno/qualcosa vuol dire che questo qualcuno/qualcosa era meritevole e che ora non c’è più e che forse quando c’era non lo abbiamo apprezzato abbastanza; e solo, adesso, nell’assenza, ci accorgiamo di quanto fosse bello). Aggiungo che preferirei non ricordare la data in cui David Foster Wallace si è tolto la vita dopo un anno passato a lottare contro la depressione; vorrei tanto non pensare anche solo per un attimo che uno scrittore della sua caratura non ci regalerà più nulla. A tutti suoi libri che non leggerò. Perché la morte di Wallace è stata una perdita alla quale è difficile rassegnarsi, e se amate i suoi libri sapete bene di cosa sto parlando. E forse anche voi vi sentite un po’ diminuiti (cito la poesia qui sotto) in una giornata così.

Mi vengono in mente i famosi versi di John Donne¹

Nessun uomo è un’Isola,

intero in se stesso.

Ogni uomo è un pezzo del Continente,

una parte della Terra.

Se una Zolla viene portata via dall’onda del Mare,

la Terra ne è diminuita,

come se un Promontorio fosse stato al suo posto,

o una Magione amica o la tua stessa Casa.

Ogni morte d’uomo mi diminusce,

perchè io partecipo all’Umanità.

E così non mandare mai a chiedere per chi suona la Campana:

Essa suona per te.

E allora cerco di concentrarmi su ciò che David Foster Wallace ci ha lasciato. E siamo  fortunati, perché è stato un autore prolifico che poteva scrivere tutto, da saggi meravigliosamente divertenti e profondi come Considera l’Aragosta, Una cosa divertente che non farò mai più, Di carne e di nulla, a monumentali romanzi come Infinite Jest e il bellissimo seppur incompiuto Il re pallido. Ha scritto raccolte di racconti – Oblio, La ragazza dai capelli strani – ritraendo l’America & le sue contaddizioni, quella vista dalla parte di loser, junkies – di chi non vive a Manhattan, ma da qualche parte nel Midwest e non passa le serate a bere cosmopolitan, ma nella sua stanza di università a guardare una sit com e a bere birra (come nel suo primo romanzo La scopa del sistema). Uno scrittore che ha saputo ritrarre il male in tutto il suo banale orrore (Brevi interviste con uomini schifosi), e che ha saputo essere anche incredibilmente ironico, profondamente triste, moderno e visionario, talmente grande da diventare inclassificabile. Qualche etichetta è sfuggita per cercare di inquadrare l’Autore Che Ha Sorpreso Michiko Kakutani (temibile critico del NYT), e quindi potremmo dire che Wallace ha raccolto l’eredità del Minimalismo, per uccidere il Minimalismo. E’ un post moderno intriso di ogni aspetto della cultura, un onnivoro che presta attenzione a ogni cosa senza snobismo (quanto mi piace questo non precludersi nulla!); i suoi libri sono un mix di erudizione – il suo amato Wittgeinstein ispira tutta la sua opera – e di tutto ciò che è basso ma reale e quotidiano e che influenza davvero l’America, come i programmi televisivi.

fortunati, perché è stato un autore prolifico che poteva scrivere tutto, da saggi meravigliosamente divertenti e profondi come Considera l’Aragosta, Una cosa divertente che non farò mai più, Di carne e di nulla, a monumentali romanzi come Infinite Jest e il bellissimo seppur incompiuto Il re pallido. Ha scritto raccolte di racconti – Oblio, La ragazza dai capelli strani – ritraendo l’America & le sue contaddizioni, quella vista dalla parte di loser, junkies – di chi non vive a Manhattan, ma da qualche parte nel Midwest e non passa le serate a bere cosmopolitan, ma nella sua stanza di università a guardare una sit com e a bere birra (come nel suo primo romanzo La scopa del sistema). Uno scrittore che ha saputo ritrarre il male in tutto il suo banale orrore (Brevi interviste con uomini schifosi), e che ha saputo essere anche incredibilmente ironico, profondamente triste, moderno e visionario, talmente grande da diventare inclassificabile. Qualche etichetta è sfuggita per cercare di inquadrare l’Autore Che Ha Sorpreso Michiko Kakutani (temibile critico del NYT), e quindi potremmo dire che Wallace ha raccolto l’eredità del Minimalismo, per uccidere il Minimalismo. E’ un post moderno intriso di ogni aspetto della cultura, un onnivoro che presta attenzione a ogni cosa senza snobismo (quanto mi piace questo non precludersi nulla!); i suoi libri sono un mix di erudizione – il suo amato Wittgeinstein ispira tutta la sua opera – e di tutto ciò che è basso ma reale e quotidiano e che influenza davvero l’America, come i programmi televisivi.

W allace è uno di quegli autori che vi fa amare tutto ciò che scrive – fidatevi: grazie a Il Tennis come esperienza religiosa amerete il tennis anche se non ne conoscete le regole – , dimostramdoci che nulla attorno a noi è irrilevante. In Questa è l’acqua, suo vibrante discorso al Kenyon college, Wallace ribadisce quanto sia fondamentale essere consapevoli di ogni cosa che facciamo, perché quella cosa è la nostra vita e dobbiamo deciderne noi le sorti per quanto sia possibile. Sicuramente il mondo è assurdo, la fila al supermercato è assurda, i nostri dialoghi sono senza senso, le nostree idee sono forse limitate dalla lingua, ma bisogna pur sempre vivere in modo consapevole, anche di questa assurdità.

allace è uno di quegli autori che vi fa amare tutto ciò che scrive – fidatevi: grazie a Il Tennis come esperienza religiosa amerete il tennis anche se non ne conoscete le regole – , dimostramdoci che nulla attorno a noi è irrilevante. In Questa è l’acqua, suo vibrante discorso al Kenyon college, Wallace ribadisce quanto sia fondamentale essere consapevoli di ogni cosa che facciamo, perché quella cosa è la nostra vita e dobbiamo deciderne noi le sorti per quanto sia possibile. Sicuramente il mondo è assurdo, la fila al supermercato è assurda, i nostri dialoghi sono senza senso, le nostree idee sono forse limitate dalla lingua, ma bisogna pur sempre vivere in modo consapevole, anche di questa assurdità.

Ma DFW ci aiuta, soprattutto, a migliorare nella scrittura, a sperimentare dopo aver visto il mondo in modo attento e diverso. Accanto al mio computer tengo sempre un foglio su cui ho trascritto un po’ di suoi consigli. Il mio preferito dice:

Good Writing isn’t a science. It’s an art, and the horizon is infinite. You can always do it better.

Ecco, volevo scrivere qualcosa di divertente per ricordare cose belle, ma cosa posso farci? È venuto fuori un pezzo anche un po’ triste, perché DFW mi manca proprio tanto.

Nota¹: Versi tratti dal sermone Nessun uomo è un’isola (meditazione XVII. J.D. era autore di sermoni e poemi religiosi, elegie, satire, sonetti) in esergo a Per chi suona la campana di Hemingway.

Archiviato in:più o meno. Tagged: David Foster Wallace, Infinite Jest, John Donne, Questa è l'acqua

September 9, 2014

Le notti di Salem di Stephen King

Titolo: Le notti di Salem

Titolo originale: Salem’s Lot

Autore: Stephen King

Traduttore: T. Dobner

Editore: Sperling & Kupfer

Pagine: 650

data di uscita: 31 maggio 2011

Prezzo: 12, 90

Prologo

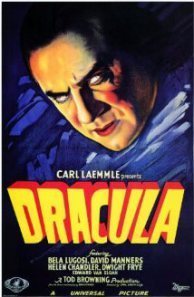

Quando avevo più o meno sei anni, la mia vicina di casa e io guardammo un film sui vampiri. Era una vecchia pellicola in bianco e nero (scoprirò solo molto più tardi che si trattava di Dracula con Bela Lugosi¹) e io ne rimasi affascinata. Che eleganza, che potere in quegli occhi, che belle mani affusolate, Conte! Non volevo più fare l’astronauta, dissi a mia madre, molto meglio un lungo mantello da vampira. Ovviamente mi fu vietato di guardare di nuovo film del genere. Ma ormai la suggestione artistica aveva lanciato il suo incantesimo. Dopo qualche tempo, difatti, chiesi ai miei genitori dei libri sui vampiri. La risposta fu «NO!», qualcuno, probabilmente mia madre, aggiunse anche «che schifo».

Avrei dovuto aspettare altri sei anni per leggere di nascosto, trafugandolo dalla bibilioteca della scuola, Dracula di Bram Stocker. Ma da allora le storie di vampiri mi hanno sempre affascinato, da allora tutto ciò che è gotico è diventato insuperabilemente bello ai miei occhi. Guardare e leggere del Conte Dracula (e degli uomini che tentano di contrastarlo), seppur spaventoso, era divertente, e valeva qualche incubo notturno. Col passare degli anni, ho attinto pian piano alla libreria dei miei – per mia fortuna era ben fornita di libri proibiti da L’amante di Lady Chatterly di D.H. Lawrence a Jackie Collins – rubando gli autori ingiustamente negati alla mia infanzia: Edgar Allan Poe, Lovecraft, Hawthorne, che leggevo durante  tediosissime lezioni di matematica in primo liceo.

tediosissime lezioni di matematica in primo liceo.

Ma veniamo a oggi.

Nella prefazione a Le notti di Salem, secondo romanzo dell’autore uscito nel 1975, Stephen King ci confida di aver voluto riprendere proprio Dracula di Bram Stocker – che lesse di nascosto a dieci anni – partendo da una semplice supposizione (come ci ha insegnato a fare in On writing): E se i vampiri arrivassero nel Maine?

Così, nel romanzo troviamo personaggi che ricordano & omaggiano il povero Harker, la Lucy e Mina, il coraggioso Van Helsing e poi lui, il Conte che in Salem’s Lot è Barlow, un misterioso antiquario. Tutto questo per raccontare il Male, che a volte è inspiegabile, sovrannaturale, ma molto più spesso è semplicemente il vicino di casa che picchia la moglie, l’adulto che abusa di un ragazzino, la mamma che colpisce il neonato sulla testa per farlo stare zitto. King ribadisce, creando uno scenario lugubre di una città che sta per cedere al Signore delle Tenebre, che nel mondo moderno il male ha raggiunto livelli di orrore abissale e crea un personaggio straordianario per spiegarcelo: Padre Callahan, un prete che ha visto tutto e combatte i dubbi della fede mettendo a tacere i suoi demoni interiori con litri di alcol. Perché la Chiesa, ormai – ci avverte Callahan – deve combattere un nuovo diavolo, ancora più temibile: dopo le teorie di Freud, è consapevole che questo si nasconde nella mente umana. Ed è il Male più inquietante.

«Facendo il suo ingresso nel ventesimo secolo la Chiesa Cattolica ha cominciato a rivolgere la sua attenzione a un concetto nuovo, quello di male scritto con la emme minuscola. Il diavolo non è un mostro con le corna rosse, la coda a cuspide e zampe caprine, non è un serprente che striscia nel giardino… Il diavolo descritto nel vangelo secondo Freud sarebbe un gigantesco Es composito, l’inconscio di tutti noi».

Padre Callahan è un uomo di Dio, dunque, consapevole che sconfiggere il diavolo di Freud è impossibile perché è spietato e impersonale.

Le notti di Salem

Le notti di Salem

Ben Mears è uno scrittore. Decide di tornare a Salem’s Lot, la città di provincia nel cuore del New England dove ha vissuto da bambino per scrivere un romanzo. In realtà il suo soggiorno non è stato del tutto piacevole all’epoca, Salem’s Lot lo ha segnato per sempre e lo scrittore sceglie di fermarsi ancora in quel luogo probabilmente perché vuole affrontare le sue paure, esorcizzarle dimostrando a sé stesso che ciò che accadde era solo frutto della sua immaginazione. Ma cosa è successo a Ben da piccolo? Be’, vediamo, a Salem’s Lot c’è una casa dall’aspetto sinistro che tutti guardano con diffidenza: Casa Marsten. Orrendi crimini sono stati commessi in quelle tetre stanze ormai disabitate, e per i locali è una casa maledetta il cui aspetto invita a non entrare. Ciononostante, anzi, proprio per questo i bambini della città decidono di tanto in tanto di intrufolarsi tra quelle mura. Compreso Ben, quando aveva circa dieci anni. Non vi racconto in dettaglio cosa accade al ragazzino, ma quella cosa lo segnerà per sempre. Una volta cresciuto, Ben vuole affittare l’oscura Casa Marsten e scriverci un libro ambientato a Salem – “magari, chissà ne uscirà anche un best seller horror”, si ripete – ma Qualcuno lo ha battuto sul tempo: la casa sulla collinetta è stata acquistata da una coppia di misteriosi antiquari Barlow e Staker che apre anche un negozio in città. Un negozio di mobili antichi, pregiati & costosi in una cittadina di provincia nel Maine? I cui proprietari comprano una casa maledetta disabitata e potenzialmente infestata? Oh, please! Ben comincia a sospettare che i nuovi acquirenti nascondano qualcosa di strano. Comunque, giunto a Salem affitta una stanza in un bed & breakfast e inzia a creare il suo romanzo battendo rumorosamete sui tasti della macchina da scrivere. Intanto conosce una bella ragazza, intelligente e con due gambe mozzafiato. Ma… poco dopo il suo arrivo un bambino di Salem scompare e suo fratello muore in misteriose circostanze. La città comincia lentamente a spegnersi, i suoi abitanti spariscono, trasformandosi in servitori di un Padrone dai denti affilati, né morti né vivi, senza pace. A Ben e a un gruppo esiguo di suoi amici Jimmy, Matt, il giovane Mike e Padre Callahan, il  compito di contrastare il temibile, potentissimo Barlow & i suoi vampiri. Preparatevi a essere circondati da esseri che rifuggono dalla luce, la pelle come velo trasparente, eppure capaci di una ferocia indicibile, animati da un ottuso anelito: il desiderio di sfamarsi; gli occhi di pietra colmi di odio, pronti a sedurre solo per poter assaggiare il nostro sangue, notte dopo notte. Fino a farci sprofondare in un dolce oblio e, infine, in un gelido eterno.

compito di contrastare il temibile, potentissimo Barlow & i suoi vampiri. Preparatevi a essere circondati da esseri che rifuggono dalla luce, la pelle come velo trasparente, eppure capaci di una ferocia indicibile, animati da un ottuso anelito: il desiderio di sfamarsi; gli occhi di pietra colmi di odio, pronti a sedurre solo per poter assaggiare il nostro sangue, notte dopo notte. Fino a farci sprofondare in un dolce oblio e, infine, in un gelido eterno.

«Alle tre di notte il sangue scorre lento e denso e il sonno è pesante. L’anima dorme nella beata ignoranza dell’ora o si guarda intorno in preda alla totale disperazione. Non c’è via di mezzo. Alle tre di notte quella vecchia puttana che è il mondo è senza trucco e non ha naso e ha un occhio di vetro. La gioia diventa fragile e si svuota di sostanza, come nel castello di Poe assediato dalla Morte Rossa. La noia soffoca l’orrore. L’amore è sogno».

Stephen King riprende tutti gli elementi classici delle storie di vampiri: lo sguardo irresisitibilmente seducente con l’unico proposito di succhiarci il sangue, l’aglio e il timo per allontanarli, crocefissi, Bibbia e acquasanta per proteggerci, paletti di frassino per impalare il cuore del non morto, pallottole d’argento. Lo scrittore però ci restituisce anche uno spaccato di vita americana di provincia, in modo puntuale e preciso, usando gli elementi horror con grande senso della misura. King non indugia mai nella violenza, nelle scene horror, dosa con molto equilibrio la sua scrittura suggerendo di continuo il sospetto di qualcosa di maligno, creando atmosfere lugubri. Nelle prime cento pagine,sembra accadere ben poco, la protagonista è la cittadina con la sua piccola vita di provincia che sembra quasi sorvegliata da Casa Marsten, di cui scopriamo pian piano i misteri. Stephen King ci prepara lentamente all’avvento del Male e quando Barlow miete le prime vittime ormai siamo in preda alla Paura. La sua scrittura rende tutto ancora più spaventoso, perché c’è un non detto che stimola l’immaginazione del lettore insinuandosi anche nei nostri sogni, proprio come fa il vampiro Barlow per manipolare le sue vittime.

Ma la cosa che rende tutto davvero meravigliosamente orrendo è il modo in cui King affronta e spiega il Male, che diventa quasi un’entità eterna. Il Male si attacca alla vita terrena e non muore con chi lo pratica. Il Male ci sopravvive, dunque, e si nutre di altro male. Rimane nelle case in cui le famiglie sono vissute nell’odio, striscia nelle stanze vuote di Casa Marsten conservando in qualche modo inspiegabile la sua energia oscura, e come un sinistro alito di vento continua a soffiare sul mondo, a stormire gli alberi accanto alle strade, a entrare dalle finestre fin dentro altre case, trovando facile dimora nei litigi & nelle frustrazioni quotidiane.

Grazie alle Le notti di Salem ho passato gli ultimi quindici giorni nella Paura e mi sono proprio divertita! Non paura costante, è ovvio. Ma quell’insidioso Terrore che ti fa sudare freddo ogni volta che ti ritrovi in un parcheggio poco illuminato, ogni volta che di notte in casa senti scricchiolare qualcosa (le scale in legno? Le porte?) o quando una folata di vento chiude improvvisamente le finistre. Insomma ho imparato che tenere dell’aglio in casa è sempre  una buona idea e che non si accorda il permesso di entrare a una faccia esangue che ti fissa dalla finestra fluttuando in aria (sono al secondo piano), neanche se assomiglia allo chicchissimo Gary Oldman nello splendido film di Francis Ford Coppola.

una buona idea e che non si accorda il permesso di entrare a una faccia esangue che ti fissa dalla finestra fluttuando in aria (sono al secondo piano), neanche se assomiglia allo chicchissimo Gary Oldman nello splendido film di Francis Ford Coppola.

Come si evince da tutti i libri di Stephen King l’orrore peggiore è quello dentro di noi, i demoni che divorano la natura umana contro i quali bisogna lottare ogni giorno. Il mondo è orribile e Salem’s Lot, cittadina del New England inventata da King, ne è una rappresentazione: mamme che picchiano i neonati nella culla, infedeltà punite con violenze indicibili, sacche di dolore e tristezza ovunque. Preti che perdono la fede, bullismo, alcolismo. Con una grande potenza narrativa e la capacità di ritrarre personaggi degna di Dickens, Stephen King prende spunto da una storia di vampiri per raccontare l’animo umano e ne fa un ritratto a volte orrendo (non dimentichamoci che il romanzo è del 1975, siamo nell’America post vietnam dove il numero di croci bianche nei cimiteri ha schiacciato definitivamente il Sogno Americano), lasciandoci però sperare nel meglio grazie ai due protagonisti: Ben e Mark.

Alla fine del libro vi attende una bellisssima sorpresa del Maestro: due racconti contenuti anche in A volte Ritornano. Il bicchere della staffa, pagine di puro terrore alla ricerca di una bimba e sua madre sparite nei pressi di Salem’s Lot; e Jerusalem’s Lot un racconto espistolare, omaggio al Dracula di Bram Stocker il cui protagonista, che ha ereditato da un avo Casa Marsten, ricorda il giovane Harker.

Nota 1: E’ un film di Tod Brwoning del 1931 che non so come mai la Rai trasmettesse di pomeriggio. Comunque Sabrina, la mia vicina di casa – tre anni più grande di me – , arrivò anche con dei libri: Cenerentola & Bianca e Bernie, ma finimmo col guardare Dracula.

Archiviato in:Horror Tagged: Bram Stocker, Dracula, Le notti di Salem, Sperling & Kupfer, Stephen King, Vampiri

August 22, 2014

Jayber Crow di Wendell Berry

Titolo: Jayber Crow

Titolo originale: Jayber Crow

Autore: Wendell Berry

Traduttore: Vincenzo Perna

Editore: Lindau

Prezzo: € 24 euro

Data di uscita: 3 luglio 2014

Genere: Romanzo

Pagine: 520 p

Wendell Berry è un poeta. Wendell Berry è un agricoltore. Wendell Berry è un contestatore che crede nella disobbedienza civile. È un rivoluzionario pacifista le cui idee jeffersoniane (in breve fare gli interessi dell’agricoltura e non delle banche, sostenere le fattorie piuttosto che l’edificazione selvaggia per costruire città su città) di rispetto verso la natura e l’agricoltura piacciono al Presidente Obama. Wendell Berry vive in una fattoria del Kentucky con la moglie, è un prolifico scrittore con all’attivo oltre cinquanta pubblicazioni tra romanzi, saggi e raccolte di poesie. Non possiede una televisione, detesta i computer e ogni tecnologia tranne i pannelli solari, che usa nella sua proprietà, e un lettore cd. E’ suo l’aforisma “Mangiare è un atto agricolo”, citato spesso da Michael Pollan (di cui consiglio Il dilemma dell’onnivoro, Adelphi).

Un intellettuale che lavora la terra, dunque, e che in Jayber Crow (romanzo uscito nel 2000 negli Stati Uniti, ma pubblicato solo ora da Lindau nella traduzione di Vincenzo Perna), attraverso lo sguardo del barbiere protagonista, esprime il suo scetticismo verso l’America del cemento, delle città a misura di macchina e non di uomo, del profitto a ogni costo, della gente stressata che anche nel weekend è perennemente in corsa: «Il loro riposo è un’agitazione perenne», osserva Jayber.

Ambientato nella cittadina di Port William, un’invenzione letteraria, il romanzo ruota attorno alla vita di Jayber Crow, ragazzo che perde i genitori piuttosto presto, va a vivere dagli zii, poi in un orfanotrofio. Una volta cresciuto per poco non diventa prete, Jayber però si rende conto che i principi cristiani non riescono ancora a rispondere a molte delle domande che si pone sul mondo. Nel 1937 approda nella cittadina di Port William, e ne diventa l’unico barbiere. Il suo negozio è il confessionale del paese attorno a cui ruotano tante diverse piccole storie, quelle di una comunità solida in cui tutti si conoscono e si sostengono, che viene attraversata dai grandi eventi della storia americana, da Pearl Harbor alla guerra in Vietnam. Non si sposerà mai Jayber. Ama da lontano e in modo struggente Mattie, che però si lega a un arrogante bulletto di Port William.

Il barbiere, dunque, osserverà la vita della comunità da spettatore esterno, raccogliendo le sue tante storie e assistendo anche al lento degrado di Port William, fagocitata da un sistema economico irrispettoso della Natura e delle piccole comunità agricole il cui scopo è: «convincere la gente a comprare cose non vuole e di cui non ha bisogno, e di ricevere con pazienza cose che non si aspetta».

Il barbiere, dunque, osserverà la vita della comunità da spettatore esterno, raccogliendo le sue tante storie e assistendo anche al lento degrado di Port William, fagocitata da un sistema economico irrispettoso della Natura e delle piccole comunità agricole il cui scopo è: «convincere la gente a comprare cose non vuole e di cui non ha bisogno, e di ricevere con pazienza cose che non si aspetta».

Jayber Crow è un romanzo nostalgico su un tempo passato – un’America rurale e più rispettosa verso la natura, più innocente –, che ha un sapore dolce e amaro, come tutte le cose struggenti. Il barbiere di Port William con la sua testimonianza ci ricorda che l’uomo è solo un elemento di un ecosistema, ma anche il più pericoloso, il più devastante. Il protagonista si inserisce nella grande tradizione americana del Trascendentalismo, scegliendo un modo di vivere degno di Henry David Thoreau.

Ma Jayber Crow è molto più di tutto questo: è un romanzo sulla perdita (dei genitori, dell’amore, dei ragazzi di Port William mai più tornati dalla guerra, del proprio negozio), sulla fede, e anche una meravigliosa storia d’amore. Jayber ama per tutta la vita Mattie, a volte fantastica persino che sia sua moglie: «Essere sposati e vivere da soli è terribile. Dormire soli come morti dentro la terra: così mi sentivo nelle notti peggiori». Jayber aiuterà Mattie in diverse occasioni e senza chiedere mai nulla in cambio, costruendo un legame sentimentale a cui Wendell Berry ha dedicato le pagine più intense e profonde di questo romanzo.

Finito Jayber Crow ho avuto voglia di a) andare a trovare i Berry nel Kentucky, sedermi sulla veranda e ascoltare Mr. B. b) sentire il profumo degli aster, come Jayber nel bosco.

Archiviato in:romanzo Tagged: Jayber Crow, Lindau, Michael Pollan, natura, Port William, Wendell Berry

August 7, 2014

Considera l’aragosta di David Foster Wallace

Titolo: Considera l’aragosta

Titolo originale: Consider the Lobster

Autore: David Foster Wallace

Traduttore: Adelaide Cioni e Matteo Colombo

Editore: Einaudi Stile libero big

Prezzo: € 17 euro

Data di uscita: 27 giugno 2006

Genere: Nonfiction

Pagine: 382 pp.

Avevo circa vent’ anni, quando uno dei miei professori (che chiameremo D. T., di Boston) un giorno disse alla mia compagna di classe del Midwest (Minnesota, per la precisione) che suddetta regione era così denominata perché: «It’s in the middle of nothing». Da lì nacque una mia combattuta inesplicabile fascinazione-repulsione per quella zona degli Stati Uniti. Possibile che il Midwest fosse così uncool se: a) ci erano ambientati un sacco di romanzi fighissimi e b) era la città natale della mia brillante amica Karen? Ma perché, allora, D. T., bostoniano colto e molto cool, aveva condannato quella porzione di territorio americano cara a scrittori come Willa Cather e Sherwood Anderson?

Più tardi, quando scoprii David Foster Wallace*, scrittore dell’Illinois – stato del Midwest – provinciale fino al midollo, le cose mi furono più chiare e compresi che il Midwest non era affatto il nulla, anzi: per capire l’America veramente bisogna conoscerla soprattutto partendo dalla provincia, altro che grandi città. Altro che New England!

E’ dalla squallida, vasta provincia americana piena di enormi centri commerciali, cartelloni pubblicitari, statue di boscaioli (che scenario per noi snob europei abituati a Cattedrali, Duomi e Colossei!) e televisioni zeppe di imbonitori che arriva proprio uno dei miei scrittori preferiti: DFW, per l’appunto. Vi starete chiedendo (almeno quelli di voi che non sono ancora migrati su Zalando.it per quel nuovo paio di sneaker in saldo) quanto e cosa d*****o c’entri tutto questo con Considera l’aragosta.

Il fatto è che Considera l’aragosta è un libro impossibile da rinchiudere in una categoria. Potrei semplicemente dirvi che si tratta di una raccolta di recensioni, brevi saggi e di reportage gionalistici di David Foster Wallace commissionati inizialmente da Rolling Stone, Harper’s, Gourmet magazine e dall’ Atlantic Monthly, ma sarebbe riduttivo. Considera l’aragosta è – per farvela breve – una sintesi efficace della cultura americana raccontata con ironia sulfurea, un pizzico di sano moralismo à La Rochefoucauld e uno stile assolutamente unico (aspettatevi meravigliose note in cui perdervi) di un narratore squisitamente americano.

reportage gionalistici di David Foster Wallace commissionati inizialmente da Rolling Stone, Harper’s, Gourmet magazine e dall’ Atlantic Monthly, ma sarebbe riduttivo. Considera l’aragosta è – per farvela breve – una sintesi efficace della cultura americana raccontata con ironia sulfurea, un pizzico di sano moralismo à La Rochefoucauld e uno stile assolutamente unico (aspettatevi meravigliose note in cui perdervi) di un narratore squisitamente americano.

L’autore ci guida attraverso gli Stati Uniti, partendo dall’Oscar del cinema porno fino alla campagna elettorale di John McCain (che nel 2000 si candidò alle primarie del Partito Repubblicano vs. Bush) con il reportage Forza, Simba, per approdare persino al Festival annuale dell’aragosta del Maine in Considera l’aragosta, in cui ci offre un quadretto del turista medio che vi consiglio di leggere.

La cosa che continua a stupirmi e affascinarmi di DFW è la sua grande capacità di osservatore. L’autore la accompagnava a una precisa documentazione (da Wallace si impara che la scrittura è sempre una cosa seria, non importa di cosa scriviamo ma come ci avviciniamo alle cose, con quale grado di rispetto), riuscendo a rendere piacevole persino una cosa noiosa come sette giorni in camper con lo staff McCain e tramutandola in una possibilità di capire realmente cosa sia un vero leader.

Una delle recensioni più interessanti contenute nel libro è La fine di qualcosa senz’altro, verrebbe da pensare (su verso la fine del tempo di John Updike), in cui il nostro defininisce Mailer, Updike e Roth i “Grandi narcisisti” (Great Male Narcissists) colmi del loro ego e pure fallocratici, nel caso di Philip Roth.

Splendida anche la recensione Il Dostoevskij di Joseph Frank in cui Wallace esamina un testo critico monumentale sull’autore russo. In La vista dalla casa della sg.ra Thompson ci racconta, invece, l’11 settembre dalla prospettiva dei suoi concittatidini e vicini di casa a Bloomington, in Illinois, città natale di Wallace – dove si trovava al momento dell’Orrore nel 2001.

In Come Tracy Austen mi ha spezzato il cuore riesce a tenere inchiodata alla pagina anche una come me, che di tennis non ci capisce nulla (pur essendone affascinata come accade solo davanti alle cose inesplicabili).

In Alcune considerazioni sulla comicità di Kafka che forse dovevano essere tagliate ulteriormente, DFW esamina & cita Kafka per cui la letteratura è: «una scure con cui cerchiamo di scalfire gli oceani di ghiaccio dentro di noi», che è proprio quello che Wallace riesce a fare sempre, con qualsiasi genere si cimenti.

*L’autrice dichiara che lo stile del pezzo è a) volutamente di ispirazione Wallaciana & va inteso come un omaggio al genio dello scrittore, nel tentativo (un puro esercizio formale nell’infinito universo linguistico) di misurarsi con forme inesplorate di metascrittura, b) potrebbe essere l’effetto di un’estate passata a leggere il Grande Scrittore Americano, definito anche “l’uomo che ha ucciso il minimalismo”.

Archiviato in:saggi Tagged: Considera l'Aragosta, David Foster Wallace, Dostoevskij, Einaudi stile libero, Il re pallido, Infinite Jest, Kafka, La ragazza dai capelli strani, La scopa del sistema, Questa è l'acqua

July 28, 2014

Il re pallido di David Foster Wallace

Titolo: Il re pallido

Titolo originale: The Pale King

Autore: David Foster Wallace

Traduttore: Giovanna Granato

Editore: Einaudi Stile libero big

Prezzo: 21 €

Data di uscita: 31 ottobre 2011

Genere: Romanzo

Pagine: 714

Ultima opera, rimasta incompiuta, di David Foster Wallace, Il re pallido è ambientato negli uffici dell’ Agenzia delle Entrate di Peoria, Illinois. Il fulcro del romanzo è un tema esistenzialista: la noia, il tedio dovuto alla ripetitività delle azioni quotidiane che fa dimenticare ad un gruppo di impiegati di essere individui pensanti e consapevoli. Ecco come si svolge la vita di questi liquidatori nei grigi uffici, nelle mattine dilatate delle loro infinite settimane: «Chris “Per la tengente” Fogle gira una pagina. Howard Cardwell gira una pagina. Matt Redgate gira una pagina. Bruce Channing “Lo Splendido” allega un modulo a una pratica».

Poco succede agli impiegati dell’Agenzia delle Entrate, tra cui troviamo una versione fictional dell’autore, un David Wallace che dichiara di aver lasciato il college per un anno, periodo durante il quale ha lavorato all’Agenzia, ma che sogna di diventre un artista. Tutti i personaggi hanno traumi, nevrosi che li hanno portati negli uffici del Centro Controlli Regionale dell’Agenzia delle Entrate. Lane A. Dean Jr. ha sposato la sua fidanzata, pur non amandola solo perché era incinta, e in osservanza ai suoi principi religiosi ha deciso di provvedere alla sua famiglia. Cusk è ossessionato dal suo problema con l’eccessiva sudorazione, Meredith Rand, la bella dell’ufficio, in passato ha sofferto di autolesionismo ed è stata ricoverata in un ospedale psichiatrico, Claude Sylvanshine è ossessionato dall’esame da commercialista e ripassa di continuo le procedure e norme del Fisco.

Il romanzo, curato dall’editor di Wallace, Michael Pietsch, dopo il suicidio nel 2008, è costituito dunque da una serie discontinua di scene in cui si esplora il rapporto tra uomo e la sua percezione di esistere. Del resto, la narrazione frammentata è una delle caratteristiche della scrittura post-moderna dell’autore (ne ho parlato in due post: La scopa del sistema, La ragazza dai capelli strani), che si alterna qui anche ad uno stile in alcuni punti più tradizionale e sempre efficace.

discontinua di scene in cui si esplora il rapporto tra uomo e la sua percezione di esistere. Del resto, la narrazione frammentata è una delle caratteristiche della scrittura post-moderna dell’autore (ne ho parlato in due post: La scopa del sistema, La ragazza dai capelli strani), che si alterna qui anche ad uno stile in alcuni punti più tradizionale e sempre efficace.

Wallace esamina l’ossessione della società americana per l’intrattenimento come forma di distrazione dalla noia, dagli abissi del vuoto interiore, dalla mancanza di passioni profonde, riprendendo quindi le teorie di Pascal sul divertissement. «L’unica cosa che ci consola dalle nostre miserie è il divertimento, e intanto questa è la maggiore tra le nostre miserie ».

Nel re pallido la noia non genera un comportamento à là Meno di zero di Bret Easton Ellis – i cui protagonisti ricchi & anestetizzati dal materialismo agiscono secondo l’unica regola: «Se vuoi qualcosa, prendila, Se vuoi fare qualcosa, falla» – , Wallace cerca piuttosto di far cadere la finta maschera dell’entertainment che ottunde l’America. Tolta quella, l’uomo diventa preda dell’horror vacui. Lo spleen secondo Wallace deriva dalla mancata consapevolezza di esistere, di saper godere di tutto ciò che ci circonda, di ogni atomo, di ogni particella, di ogni colore, sapore, profumo, melodia. Quando siamo consumati «dalla ripetizione, tedio, monotonia, caducità, illogicità, astrazione, confusione, noia, angoscia, ennui: ecco i veri nemici del vero eroe.» Se non ci accorgiamo del mondo attorno a noi e diamo per scontato il fatto di esistere, prima o poi arriveremo al punto in cui ci sembrerà di non avere più aria, smetteremo di respirare, la nebbia splinetica assassinerà senza pietà la nostra anima. Se ci costringiamo a prestare attenzione persino «in un lavoro di una noia sconvolgente» riusciremo a essere felici. «Si scopre la beatitudine – una gioia secondo-per-secondo + gratitudine per il fatto di di essere vivi, consapevoli… La beatitudine costante in ogni atomo».

Il re pallido è un romanzo profondamente filosofico e epico nella sua volontà di spiegare l’origine della disperazione umana. Wallace ha evidentemente ripreso le teorie di Kirkegaard, secondo il quale la noia: «è come un’eternità senza contenuto, una profondità superficiale». L’uomo si annoia quando si dedica esclusivamente al piacere oppure a un’attività ripetitiva, cadendo così in una condizione di assoluta indifferenza. Si tratta quindi della volontà di abbandonarsi al nulla. David Foster Wallace partendo da queste  considerazioni, esplora un tema già discusso magistralmente in Questa è l’acqua, magnifico discorso ai (fortunatissimi) laureandi del Kenyon college: il desiderio di entrare in contatto con ciò che ci circonda, di sentire e apprezzare ogni più piccola sensazione interiore. Anche la noia del traffico, della spesa da fare dopo otto ore di lavoro, dei moduli da compilare, della fila alla posta. Così, la chiave per superare l’infinito abisso del tedio dell’Agenzia delle Entrate è di «operare efficacemente in un ambiente che preclude tutto quanto è vitale e umano. Di respirare, per così dire, senz’aria… di trovare l’altra faccia della ripetizione meccanica, dell’inezia, dell’insignificante, del ripetitivo, dell’inutilmente complesso». Chi riesce in questo intento è un eroe, ovviamente. La noia degli impiegati è dunque il tedio che affligge universalmente l’essere umano nella sua vita ordinaria, e chi è «inannoiabile» sarà in grado di affrontare ogni cosa.

considerazioni, esplora un tema già discusso magistralmente in Questa è l’acqua, magnifico discorso ai (fortunatissimi) laureandi del Kenyon college: il desiderio di entrare in contatto con ciò che ci circonda, di sentire e apprezzare ogni più piccola sensazione interiore. Anche la noia del traffico, della spesa da fare dopo otto ore di lavoro, dei moduli da compilare, della fila alla posta. Così, la chiave per superare l’infinito abisso del tedio dell’Agenzia delle Entrate è di «operare efficacemente in un ambiente che preclude tutto quanto è vitale e umano. Di respirare, per così dire, senz’aria… di trovare l’altra faccia della ripetizione meccanica, dell’inezia, dell’insignificante, del ripetitivo, dell’inutilmente complesso». Chi riesce in questo intento è un eroe, ovviamente. La noia degli impiegati è dunque il tedio che affligge universalmente l’essere umano nella sua vita ordinaria, e chi è «inannoiabile» sarà in grado di affrontare ogni cosa.

La grandezza di Wallace, anche in un romanzo non compiuto, difficile, frammentato, ancora grezzo, risiede nella sua incredibile capacità di osservare ogni più piccolo dettaglio della vita americana, di saper rendere degno di attenzione anche il più noioso degli ambienti attraverso una prosa originale e affascinante, un flusso di parole a volte molto doloroso che rapisce toccando profondamente l’animo. «L’ho imparato ad appena ventuno o ventitude anni al Centro Controlli regionali dell’Agenzia delle Entrate di Peoria…che la vita non ti deve niente; che la sofferenza assume tante forme; che nessuno terrà mai a te quanto tua madre; che il cuore umano è un fesso».

Archiviato in:romanzo Tagged: David Foster Wallace, Einaudi stile libero, Giovanna Granato, Il re pallido, Infinite Jest, Kierkegaard, La ragazza dai capelli strani, La scopa del sistema, Pascal, Questa è l'acqua

July 15, 2014

La scopa del sistema di David Foster Wallace

Titolo: La scopa del sistema

Titolo originale: The Broom of the System

Autore: David Foster Wallace

Traduttore: Sergio Claudio Perroni

Editore: Einaudi

Prezzo: 15 €

Data di uscita: 22 maggio 2012 Super ET

Genere: Romanzo

Pagine: 553

Scritto a soli ventiquattro anni, La scopa del sistema è il primo romanzo di David Foster Wallace. Pubblicato nel 1987, quando lo scrittore stava completando un Master in Fine Arts, specializzandosi in scrittura creativa all’universtà dell’Arizona, il libro era stato originariamente presentato come tesi all’Amherst college, l’Alma Mater di Wallace.

Fina dai primi capitoli, stupisce come un ragazzo così giovane possa aver rivoluzionato il romanzo americano, seguendo le orme di “V” di Thomas Pynchon e “La vita secondo Garp” di John Irving, eppure Wallace ci è riuscito, e divertendosi per giunta.

Lo sviluppo tradizionale della trama non ha alcuna importanza per Wallace, a cui non interessava la linearità della narrazione  quanto la possibilità di ritrarre personaggi e situazioni che sembrano assurde, surreali e grottesche ma che sono anche incredibilmente vere. Ecco allora una galleria di americani di cui seguiamo le vicende attraverso una serie di sottotrame, intervalli, salti temporali, dialoghi e silenzi, sedute dallo psicologo trascritte.

quanto la possibilità di ritrarre personaggi e situazioni che sembrano assurde, surreali e grottesche ma che sono anche incredibilmente vere. Ecco allora una galleria di americani di cui seguiamo le vicende attraverso una serie di sottotrame, intervalli, salti temporali, dialoghi e silenzi, sedute dallo psicologo trascritte.

Tuttavia, nonostante la narrazione sia frammentata, la prosa audace e completamente folle di Wallace ci tiene attaccati alla pagina e non risulta affatto difficile da seguire.

L’eroina del libro è Lenore Stonecipher Beadsman, una ventiquattrenne centralinista appartenente ad una influente famiglia di Cleveland, Ohio, che parte alla ricerca della sua bisnonna, fuggita con infermieri e altri pazienti dalla casa di cura in cui risiedeva. Lenore – ragazza in cerca di una propria identità e ora sconvolta dalla scomparsa della bisnonna – proviene esattamente da una piccola cittadina di provincia, East Corinth, che suo nonno ha fatto costruire con il profilo di Jane Mansfield. La bisnonna, che si chiama come la nipote, all’università era allieva di Wittgenstein – i cui studi hanno ispirato la stesura di questo romanzo – ed ha portato con sé il suo famoso quaderno di appunti del Professore. Attorno alla confusa Lenore gravitano una serie di personaggi bizzarri: il geniale fratello LaVache, anche detto l’Anticristo, che dispensa consulenze per superare esami ai suoi compagni di università in cambio di marijuana; una sorta di fidanzato, Rick Vigorous, che le racconta storie bizzarre per sublimare la propria impotenza; e un pappagallo tutto strambo chiamato Vlad L’impalatore che recita sermoni in una tv via cavo. Come se non bastasse nel 1990, anno in cui è ambientato il romanzo, un assurdo deserto artificiale avvolge la città di Cleveland e la vita dei personaggi: il Deserto Incommensurabile dell’Ohio (DIO), ovvero l’emblema del Vuoto, il simbolo di una alterità arida che circonda il pieno della città e dell’io della protagonista.

La forza di questo romanzo è precisamente nella sua stravaganza e nella riuscita prova di meta scrittura che rende queste pagine un labirinto di simboli, un gioco attraverso cui si tenta di capire come la nostra vita sia limitata da quanto «se ne può raccontare». Siamo, dunque, solo ciò che viene descritto da una semplice parola?

Mentre seguiamo la trama principale all’interno del romanzo si svuluppano tante microstorie: quella di Rick, del deserto attorno alla città di Cleveland, di Norman Bombardini, il re dell’ingegneria genetica che ha deciso di ingrassare a dismisura, di Wang – Dang Lang, corteggiatore di Lenore.

Tutti i personaggi sono in crisi, confusi. Lenore tenta di trovare un senso, è alla ricerca di un proprio equilibrio e si mette in continua discussione, chiedendosi quale sia la differenza tra l’immagine che gli altri hanno di lei e quella reale. Quale tipo di controllo esercitano gli altri attribuendoci una definizione – fidanzata, nipote, centralinista? Uno scontro dunque tra percezione del sé e l’immagine pubblica legata anche ad un semplice significante. L’io e l’altro si scontrano mentre Leonore tenta di dare un senso a questa dicotomia anche seguendo delle sedute dallo psicologo.

Wallace concepì il romanzo proprio basandosi sugli studi sul linguaggio di Wittgenstein, in particolare la teoria dei giochi linguistici secondo cui il linguaggio è solo uno specchio della realtà, una delle infinite possibilità tra le tanti funzioni immaginabili. Così Lenore, durante la sua ricerca, si chiede cosa definisca autenticamente la sua vita, quale parola o simbolo riesca a raccontarla davvero: «Il semplice fatto che Nonna riesca a farmi tutto ciò con le parole, a farmi sentire così, a farmi percepire la mia vita come abbondantemente fottuta nonché sconnessa, addirittura a farmi chiedere se io sia me stessa… il fatto che riesca a farmi tutto questo già solo parlandomi, cioè semplicmente con le parole, non dovrebbe dirci qualcosa riguardo al potere della parole?». Il sistema nel quale viviamo cerca di darci una definizione, di controllarci attribuendoci una funzione limitata. Lenore cercherà di scardinare proprio questo concetto.

Irriverente, comico, barocco, La scopa del sistema è un libro affascinante che scorre incredibilmente veloce, anche grazie alla magnifica traduzione di Sergio Claudio Perroni.

Archiviato in:romanzo Tagged: David Foster Wallace, Einaudi, La scopa del sistema, recensione, Sergio Claudio Perroni

July 12, 2014

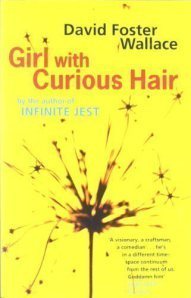

La ragazza dai capelli strani di David Foster Wallace

Titolo: La ragazza dai capelli strani

Titolo originale: Girl with curious hair

Autore: David Foster Wallace

Traduttore: Martina Testa

Editore: Minimum Fax

Prezzo: 12,50 €

Data di uscita: 2 ediz. Novembre 2011

Genere: Racconti

Pagine: 300

Se volete conoscere davvero l’America, questa raccolta di nove racconti ne è una guida imprescindibile. David Foster Wallace dipinge con stile audace e coraggioso un variegato universo: dai quiz televisivi all’attrice ospite al David Letterman, dall’Oklahoma all’ufficio del Presidente Lyndon Johnson, dal rampante avvocato ai junkies al concerto di Keith Jarret, ecco sfilare una serie di personaggi nevrotici, piuttosto lontani dal sogno americano.

Wallace ha dichiarato di amare la scrittura perché gli permetteva di usare il 97% del suo cervello. E sul suo brillante spirito geniale non ci sono dubbi. Ma David Foster Wallace, con questi racconti, dimostra anche una raffinata sensibilità e di avere – oltre al suo geniale talento letterario – «testa, cuore e viscere», (come ha dichiarato Zadie Smith).

David Boyd, Il protagonista del racconto «Lyndon», ci accompagna attraverso la sua vita di giovane impiegato che entra nello staff dell’ancora senatore Lyndon B. Johnson e in poche pagine ci ritroviamo immmersi in un’epoca di speranze e cambiamento, quella di Kennedy, e anche nella piccola vita personale di David, nel suo rapporto problematico con la moglie e nell’inaspettato destino che lo attende nel privato e nella vita pubblica. Ma in queste pagine scopriremo di più sui personaggi, su chi sono veramente nel quotidiano. David nasconde una straziante passione extra coniugale; Lady Bird, la moglie del futuro presidente, si rivela una donna forte e complice del marito, a conoscenza di tutto ciò che avviene intorno a lui, compresi i più oscuri segreti.

L’immagine pubblica è solo una copertura per i personaggi di Wallace, che ci appaiono scollegati dalla realtà eppure profondamente veri e autentici. Sembrano inseriti nella società, vivono e lavorano in grandi studi di avvocati ma non sono mai autenticamente integrati. «Credo che mi faccia paura assolutamente tutto ciò che esiste», ammette il protagonista di «Da un parte all’altra».

David Foster Wallace toglie la maschera di perbenismo all’America, raccontandoci le piccole vite della provincia americana, ma anche i personaggi che segnano maggiormente la società con il loro passaggio quotidiano in televisione, la panacea serale che anestetizza e incanta l’America sotto forma di talk show o quiz. In «La mia apparizione» Edilyn, un’attrice di acclamate serie tv, si appresta ad andare ospite al David Letterman, è circondata da persone che le suggeriscono come comportarsi e cosa rispondere al notoriamente misogino presentatore. «Il martedì Letterman … Disse: Questo sì che è spettacolo, signore e signori! O no? Io avevo sulla lingua il sapore amaro di uno Xanax». Letterman, le viene spiegato, nutre la propria popolarità facendo a pezzi gli ospiti e dal momento che lei è testimonial di una marca di Wurstel, farà leva su questo argomento per renderla ridicola. Ma Edilyn deciderà di abbandonare ogni strategia e di raccontare semplicimente la verità su di sé, svelando in modo ironico perché ha deciso di diventare testimonial di uno spot. Accettare la verità, anche se è squallida e dura, è l’unico modo per andare avanti. «Sono una che dice quello che pensa. È così che mi devo vedere per riuscire a vivere».

maggiormente la società con il loro passaggio quotidiano in televisione, la panacea serale che anestetizza e incanta l’America sotto forma di talk show o quiz. In «La mia apparizione» Edilyn, un’attrice di acclamate serie tv, si appresta ad andare ospite al David Letterman, è circondata da persone che le suggeriscono come comportarsi e cosa rispondere al notoriamente misogino presentatore. «Il martedì Letterman … Disse: Questo sì che è spettacolo, signore e signori! O no? Io avevo sulla lingua il sapore amaro di uno Xanax». Letterman, le viene spiegato, nutre la propria popolarità facendo a pezzi gli ospiti e dal momento che lei è testimonial di una marca di Wurstel, farà leva su questo argomento per renderla ridicola. Ma Edilyn deciderà di abbandonare ogni strategia e di raccontare semplicimente la verità su di sé, svelando in modo ironico perché ha deciso di diventare testimonial di uno spot. Accettare la verità, anche se è squallida e dura, è l’unico modo per andare avanti. «Sono una che dice quello che pensa. È così che mi devo vedere per riuscire a vivere».

Coraggioso, brillante, commovente, David Foster Wallace è (stato) un autore straordinario, che con la forza della sua scrittura ci costringe a scrutare con attenzione il mondo da diverse propsettive, a scavare dietro la patina delle quotidiane ipocrisie.

Lode personale alla splendida traduzione di Martina Testa che ci ha regalato pagine meravigliose, trasferendo in modo puntuale e accurato l’altissimo stile di un grande scrittore.

Archiviato in:racconti Tagged: David Foster Wallace, La ragazza dai capelli strani, Martina Testa, Minimum Fax, recensione