Giovanna Barbieri's Blog: http://ilmondodigiovanna.wordpress.com/, page 3

June 14, 2014

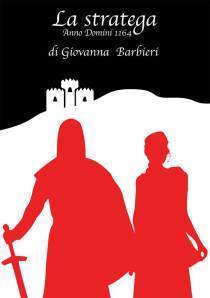

la stratega, anno domini 1164 è in vendita!

Ho previsto sia l’ebook sia la versione cartacea, che sarà acquistabile in tutti gli store on-line.

Sorpresa di questa mattina. Il libro digitale è in vendita! Per il cartaceo ci vorranno ancora alcuni giorni.

http://www.lafeltrinelli.it/ebook/giovanna-barbieri/stratega-anno-domini-1164/9788891144935

http://www.ibs.it/ebook/barbieri-giovanna/stratega-anno-domini-1164/9788891144935.html

http://store.kobobooks.com/en-US/ebook/la-stratega-anno-domini-1164

http://www.bookrepublic.it/book/9788891144935-la-stratega-anno-domini-1164/

quarta di copertina:

“La stratega, anno domini 1164”, seconda versione di “1164, l’assedio di Rivoli”. Romanzo storico-fantastico. Dopo un forte temporale Alice, una giovane donna del XXI secolo, si ritrova nel 1163, in un bosco della bellissima Valpolicella. Cos’è accaduto? Chi l’ha inviata nel 1163 durante la lotta degli anti-imperiali contro l’imperatore Federico il Barbarossa e perché? É stata una casualità o un disegno divino? Ferita e confusa, Alice viene soccorsa da una famiglia di contadini semi-liberi, che la conduce all’abbazia del Sacro Cuore di Arbizzano, dove viene curata dalle gentili monache e apprende l’uso delle erbe medicinali. Una volta guarita e portata nel castello di Fumane, dovrà decidere come agire: lottare per ritornare nella sua epoca oppure, per fuggire alle ingiuste accuse di stregoneria, partecipare all’assedio di Rivoli del 1165 a fianco del cavalier Lorenzo Aligari del quale s’innamora perdutamente.

EAN:978889114493 (digitale)

ISBN: 978-88-91144-56-0 (cartaceo)

May 9, 2014

Storytelling

Originally posted on The Old Shelter:

Originally posted on The Old Shelter:

I’ve always wanted to be able to tell stories, stories that came from my soul. I’d like to sit by a fire and tell people stories – make them see pictures, make them cry and laugh, take them anywhere emotionally. I’d like to tell tales to move their souls and transform them. I’ve always wanted to be able to do that. I sometimes feel I could do that. . .- Michael Jackson

May 6, 2014

LA DONNA IN ETA’ ROMANA E IL MATRIMONIO.

Si potevano abbandonare i figli indesiderati nella pubblica discarica a morire di fame e freddo, soprattutto se bastardi e femmine. Tuttavia, se venivano risparmiati all’atto della nascita, il paterfamilias non poteva più sbarazzarsene, se non con emancipazione (si rompevano i legami tra il ragazzo e i suoi parenti della linea paterna, privandolo dell’eredità). Ciononostante il giovane poteva sempre godere del denaro della madre.

Il matrimonio:

Un tempo a Roma esistevano tre forme di rito: la conferratio, ossia l’offerta solenne da parte degli sposi di una torta di farro a Giove Capitolino, alla presenza del sommo pontefice e dell’officiante del dio supremo. Il Flamen dialis, vendita fittizia con la quale il padre plebeo emancipava la figlia al marito. Usus, che poteva dopo la coabitazione ininterrotta di un anno. Nessun rito si conservò oltre il II secolo d.C. Al loro posto si sostituì un matrimonio, somigliante al nostro. Questo era preceduto da un fidanzamento che consisteva in un impegno reciproco dei fidanzati, con il consenso dei padri e davanti a un certo numero di parenti e amici, alcuni invitati come testimoni altri come partecipanti al banchetto che concludeva la festa. Durante la cerimonia il fidanzato consegnava alla fidanzata dei regali e un anello simbolico. La fidanzata doveva infilarlo (al nostro stesso dito, anulare sinistro). Il giorno della celebrazione la fidanzata doveva raccogliere i capelli in una reticella rossa, protetti da sei cercini posticci, separati da bende, la parte alta del viso coperta da un velo arancio tenuto in loco da una corona di maggiorana e verbena. Indossava la tunica senza orli (tunica recta) fermata in vita da una cintura di lana a doppio nodo, la palla (scialle) color zafferano, i sandali e una collana di metallo. Con il fidanzato accoglieva la famiglia, gli amici e insieme si recavano in un santuario vicino o nell’atrium della casa per offrire un sacrifico agli dei (pecora, maiale). Quando il sacrifico della bestia era compiuto intervenivano l’auspex (esaminava le interiora e offriva garanzia del favore degli auspicii, senza cui il matrimonio non era valido) e i testimoni (che apponevano il loro sigillo sul contratto di matrimonio). Alla fine del banchetto la sposa veniva trasportata nella casa dello sposo, accompagnata da suonatori di flauti, tedofori, canzoni allegre e licenziose, infine lanciava ai ragazzi curiosi delle noci, simbolo di feconda felicità. Avanti a tutti muovevano tre amici dello sposo, il valletto d’onore (pronubus) brandiva la torcia nuziale, mentre gli altri due sollevano la sposa oltre la soglia della nuova casa. Tre compagne le portavano la conocchia e il fuso, mentre la terza (pronuba), damigella d’onore, la conduceva verso il letto nuziale. Lo sposo aveva così il permesso di togliere alla sposa la palla e le scioglieva il nodo della cintura mentre gli altri si ritiravano.

April 22, 2014

LA SOCIETA’ NELL’IMPERO ROMANO

Servi, gli schiavi. Senza diritti, garanzie e personalità. Nel II secolo avevano un tenore di vita pari agli ingenui e si condannò come omicidio l’esecuzione capitale di schiavi su ordine del solo padrone. Il senso pratico dei padroni romani li stava preservando dalla crudeltà gratuita, ricompensati dagli sforzi con premi e salari, i cui versamenti formavano il peculio, il riscatto dalla servitù. Al principio dell’Impero una legge (lex Petronia) aveva proibito al padrone di destinare il proprio schiavo alle belve, senza l’autorità di un giudizio. Nell’anno 83 si proibì la castrazione degli schiavi, s’ impedì al padrone si venderlo al leno (come lanista), al prosseneta oppure all’impresario dei combattimenti dei gladiatori. Essi erano spesso specialisti e non erano considerati da meno degli uomini liberi. Spesso venivano liberati (libertus), l’emancipazione era pronunciata sia davanti al pretore sia mediante l’iscrizione, dopo 5 anni, sui registri dei censori. Ma non acquistavano subito l’accesso agli uffici e magistrature. La sua discendenza poteva, alla terza generazione, esercitare i diritti politici e non si distingueva più dagli ingenui. Con il tempo il formalismo delle liberazioni si attenuò, bastava una dichiarazione verbale, con testimoni, oppure una lettera vergata dal padrone. In ogni caso lo schiavo restava legato al suo antico padrone da prestazioni di servizi, oppure pecuniarie e amicizia.

Ingenui: nati liberi cittadini di Roma o di altro luogo, separati dalla folla degli schiavi.

I cittadini Romani che la legge protegge:

Humiliores: la plebe, lo strato più basso della società. Alla prima contravvenzione, passibile di verghe, inviata nelle miniere, in pasto alle belve del circo, oppure alla crocifissione (nei primi secoli).

Honestiores: i borghesi del tempo, in possesso di almeno 5,000 sesterzi. Sono onorabili e in caso di colpa grave si assicuravano pene meno gravi e infamanti. Di solito passibili di bando, confino e confisca. Questo ceto si suddivideva in molte categorie, la più bassa e numerosa non poteva aspirare a servire lo stato.

Gli ordo: come l’ordine equestre. I cui membri possedevano come minimo 400,000 sesterzi e ricevano dall’imperatore il comando delle truppe ausiliarie, alcun funzioni civili (la procura del demanio, del fisco, il governo di alcune province secondarie), diversi uffici del gabinetto imperiale, le prefetture, dopo Augusto, eccetto quella dell’Urbe.

Ordine senatoriale, in possesso di un milione di sesterzi, diventavano, se l’imperatore lo voleva, capi delle legioni, legati, proconsoli delle province più importanti, amministratori dei principali servizi della città e titolari delle più alte cariche religiose.

April 16, 2014

LE CASE DELL’URBE NELL’ALTO IMPERO ROMANO

Il mobilio consisteva in:

Letti sui quasi dormivano di notte e durante la siesta e sui quali mangiavano, ricevevano, leggevano, scrivevano. I letti a una piazza (lectuli) erano i più diffusi, insieme con i doppi (lectus genialis) a tre posti per la sala da pranzo (triclinia) che erano costruiti in legni pregiati e bronzo (i piedi)), oppure avorio, argento, oro.

Si sedevano su banchi (scamna) o su sgabelli (subsellia) senza braccioli e spalliera che trasportavano ovunque, anche se molti erano creati con materiali pregiati.

Coperte, tappeti orientali, trapunte, cuscini, che si stendevano sui letti, ai piedi delle tavole, sugli sgabelli.

Tavole: mensae, ripiani in marmo montati su un piede, per mostrare gli oggetti di pregio, tavolini rotondi oppure treppiedi con gambe metalliche (Alto impero), la tavola come la intendiamo noi, a quattro piedi, spuntano con i riti cristiani.

Vasellame ben rifinito e di pregio, anche per i pasti di tutti i giorni.

Cucinavano pane, biscotti, torte in forno, mentre il resto del cibo cuoceva lento su fornelli portatili.

Vasellame d’argento finemente cesellato e incastonato con pietre preziose.

Stoviglie d’argento per servire il pasto e pentole, padelle di diverse dimensioni per cucinare.

Illuminazione: candele o bracieri durante la notte e ampie finestre di giorno. Le abitazioni in inverno o erano riparate molto male, con tele e pelli, oppure troppo bene con battenti di legno perfetti contro la pioggia, il freddo, ma che schermava anche la luce.

Riscaldamento: ipocausi, composta da uno o due fornelli alimentati dal carbone, dalla legna, erbe ecc a seconda dell’intensità di calore desiderata. E da un canale d’emissione attraverso il quale il calore, la fuliggine, e il fumo penetrano alla rinfusa nell’ipocausto adiacente. Questo era comporto da pile di mattoni tra le quali l’aria calda circolava. Non era applicabile agli edifici a diversi piani, soprattutto in ville, sala da bagno, terme pubbliche.

Stanze comuni per gli schiavi (spesso abitavano al piano terra delle tabernae) e stalle per gli animali e portantine

Umile popolazione: le tabernae, nell’Urbe, quasi sempre in affitto e a più piani (più si saliva più la promiscuità cresceva. Spesso vivevano in una singola stanza intere famiglie), con tetto di tegole. Si aprivano sulla strada e contenevano al piano terra la bottega di un commerciante, artigiano o rivenditore. In un angolo c’era una scala di pochi gradini attraverso i quali si accedeva a un soppalco dove il povero mangiava, dormiva, lavorava. Il locale era illuminato solo da una finestra oblunga. I diversi appartamenti superiori avevano una finestra per locale. Si riscaldavano con un braciere e cucinavano su fornelli. Dormivano su giacigli di mattoni accostati al muro e ricoperti di un pagliericcio. Vasellame di argilla per mangiare, ma rifinito bene.

Non c’era acqua corrente nelle cucine: i ricchi spesso avevano il permesso dello stato di costruire un pozzo, i poveri invece dovevano procurarsi l’acqua alla fontana più vicina. La fatica nel trasportare in alto il liquido portò molti appartamenti delle insulae romane a riempirsi di sudiciume e insetti. Inoltre né le domus né le taberanae erano collegate direttamente alla fogna. Le case private potevano costruirsi una latrina personale e i rifiuti cadevano in una fossa sottostante, la quale veniva periodicamente svuotata dai mercanti di concime che acquistavano tale diritto. I poveri invece erano costretti a uscire fuori casa, se potevano pagare, entravano in una latrina comune, altrimenti se ne andavano in un immondezzaio nelle vicinanze. Se il padrone di casa lo consentiva nel vano scala c’era un dolium, un recipiente, dove vuotare i vasi da notte (lasana), oppure le seggette (sellae pertusae) svuotato sempre dai mercanti di concime. La latrina pubblica non era frequentata dagli spilorci e poveri, senza vergogna la gente vi si incontrava (chiacchierava, andava in cerca di inviti a pranzo, faceva amicizia ecc). Qui l’acqua scorreva in canaletti davanti ai quali erano disposti una ventina di sedili in marmo. Erano locali molto curati con mosaici, giochi d’acqua, nicchie con statue di eroi e divinità.

January 19, 2014

RECENSIONE DEL ROMANZO IL SEGRETO DI AMBRISE

la recensione di un esordiente, Ercole de Angelis, con il Segreto di Ambrise, , uno scrittore amante del Medioevo e della storia.

Buona lettura a tutti!

January 15, 2014

LA PESTE NEL XIV SECOLO

Dal 1300 al 1347 e anche qualche piccolo focolaio dopo quella data, cominciò a fare la sua comparsa la peste, chiamata all’epoca la grande pestilenzia. Prima di quella data la popolazione era periodicamente decimata da tifo, dissenteria, tubercolosi polmonare, malaria, vaiolo e lebbra. I cerusici non possedevano le capacità mediche per curare tali malattie: salassi, studio delle stelle e preghiere erano le loro uniche abilità. Salvo qualche piccolo monastero benedettino, dove si studiava l’uso delle erbe mediche, le persone affette dai diversi mali non erano curate. La peste venne vista come una punizione divina, la popolazione doveva espiare i propri peccati, così la Chiesa cominciò a organizzare processioni di flagellanti e preghiere nei centri religiosi, ma ovviamente i rimedi non funzionarono. I cristiani iniziarono a scagliarsi contro i miscredenti e gli ebrei che vivevano nelle città, accusandoli di eresie varie, aumentando il numero dei morti. Si credeva inoltre che il flagello fosse portato dall’aria insalubre, per cui si purificava l’aria con fuoco ed erbe aromatiche (come timo, assenzio e altre sostanze profumate), la situazione peggiorò fino a che la peste non uccise un terzo della popolazione. Nelle campagne, nella seconda metà del 1300, iniziarono a mancare contadini per mietere, trebbiare ed effettuare tutti i lavori legati alla terra. Quelli che sopravvissero ereditarono tutti i terreni dei parenti, diventando ricchissimi. Gli artigiani competenti scarseggiarono (c’era poca gente che sapesse riparare un tetto, costruire una casa, un mulino ecc) e il nobile dovette spesso pagarli quattro volte, rispetto alle somme precedenti. Una grande rivoluzione per l’epoca.

Quali erano le cause della peste?

Sovraffollamento: nel 1300 Milano, Venezia, Firenze e tante altre città commerciali avevano circa 10. 000 abitanti. Le città importanti come Parigi potevano raggiungere le 40,000.

Precaria igiene personale: in quegli anni era uso lavarsi solo mani, viso e braccia per tutto l’inverno e poco altro durante le stagioni calde. Mostrare il corpo nudo era estremamente sconveniente e ovviamente la maggior parte della popolazione non godeva di privacy.

Promiscuità dei rapporti: le meretrici furono accusate di aver diffuso il morbo, avendo più rapporti al giorno.

Basse difese immunitarie dovute alla scarsa alimentazione: una mutazione climatica nel XIV secolo, chiamata anche piccola glaciazione, comportò la diminuzione di produzione agricola in tutta L’Europa. Ci furono numerose carestie e la malnutrizione comportò un forte calo della forza immunitaria degli individui. In più, in Italia, in quel periodo vi erano forti battaglie guelfi-ghibellini. Le guerre distruggevano le coltivazioni faticosamente prodotte dai contadini, che non riuscivano a immagazzinarle nei granai. Gli abitanti poveri delle città potevano cibarsi di carne, spesso bianca, solo un giorno ogni venti. La vendita e quantità di cereali era molto limitata, spesso consumata dai nobili e ricchi commercianti. Lasciandone pochissimo a disposizione della popolazione.

Guerre: gli eserciti non seppellivano i morti e lasciavano i liquami a cielo aperto. Molto spesso si dovevano muovere velocemente e non avevano il tempo di creare delle fosse, anche se comuni. Questo stato di cose ha diffuso gravissime epidemie: tifo, dissenteria (le falde acquifere s’inquinavano e non si poteva più bere dai pozzi o fiumi), specialmente nei mesi caldi, come giugno, luglio e agosto.

Commercio: le strade verso la Cina, India e Medio-Oriente hanno diffuso morbi che prima in Europa non c’erano. Spesso numerose malattie erano portate dai mercanti e topi delle navi. Infatti si pensa che la peste sia entrata in Italia attraverso i porti di Venezia, Genova, Brindisi, Livorno e Napoli.

Quali erano i sintomi?

Bubboni

Barcollamento

Catarro

Convulsioni

Diarrea emorragica

Occhi infiammati

Paralisi

Respirazione difficoltosa

Sete intensa

Vomito

November 26, 2013

intervista a Ildefonso Falcones

Salve a tutti,

Un’amica, Isabel Giustiniani, amante di storia e ideatrice del blog Storie di storia, è stata invitata dalla Longanesi a Milano, durante la manifestazione bookcity dello scorso weekend.

Federica Leva, la sua inviata speciale, ha intervistato Ildefonso Falcones, l’autore di La cattedrale del mare, uno dei miei libri preferiti.

http://www.isabelgiustiniani.com/2013/11/colazione-casa-longanesi-con-ildefonso_26.html

October 31, 2013

INTERVISTA RIGUARDO “1164 L’ASSEDIO DI RIVOLI”

ecco a voi, la mia prima intervista.

Non vi nascondo che ne sono stata lusingata, in quanto il blog di Paolo Marzola è noto nel mondo delle recensioni, sia editoriali, sia cinematografiche.

http://www.paolomarzola.com/blog2/?p=16034

October 22, 2013

LA PRIMA RECENSIONE DELLA MIA OPERA “1164 L’ASSEDIO DI RIVOLI”

ecco a voi la prima recensione, che mi è stata fatta da una donna, Marcella Nardi, che come me, ama scrivere romanzi e racconti ambientati nell’alto e basso Medioevo. Come lei ha sottolineato nel sito, non è una editor, in ogni caso mi fido della sua opinione.

http://www.4everitaly.com/Pages/Iolettrice.aspx

Buona lettura :)

http://ilmondodigiovanna.wordpress.com/

- Giovanna Barbieri's profile

- 66 followers