Amang Suramang's Blog, page 2

December 20, 2011

Berawal dari debu

Sejatinya aku ini debu. Berawal dari debu.

Sejatinya aku ini debu. Berawal dari debu.

Ketika membeku, menjadi logam tuangan, dan gumpalan tanah berlekat-lekatan.

: Terang Ayub padaku. Aku mendengarkan dengan sayu.

Demikian juga selalu kuingat nas itu:

Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat, bahwa kita ini debu.

Kucoba genggam debu di tanganku.

Selalu luruh, tak tersentuh.

Lalu terbang ditiup angin senja.

Demikianlah debu. Itu aku yang kini terhampar di hadapan. Mikro. Tak kasat mata. Cuma menyesak ke dada. Entah untuk apa.

Debu, betapa rentan awal hidup ini.

Akhir Mei 2011

Fasat

Pada malam itu, kematian datang menemuiku.

Pada malam itu, kematian datang menemuiku.

"Akulah kematian," sapamu.

Aku mengangguk, kubilang kukenal ia.

Ia tampak heran.

"Darimana kau kenal aku?"

Maka kukatakan, ia kukenal saat kujabat tangan papaku sebelas tahun lalu.

Saat itu tak ada bedanya jabatan papa. Sama eratnya. Sama kuatnya. Hanya bedanya, papa tak lagi berkata-kata, ia tak lagi bernyawa.

Ia menggangguk.

"Itu memang aku."

Lalu kukatakan lagi, masihkah ia ingat saat hadir dua tahun lalu. Saat itu tak ada jabat tangan. Aku tersudut di ruangan. Membacakan dengan lantang, rima-rima sajak Daud. Menekur sendirian huruf demi huruf, mencoba menahan isak tangis dan serak suara. Menatap sesekali ke tubuh kakakku yang lemah dan lelah.

Lalu kematian datang seolah menepati undangan. Tepat ketika huruf terakhir kulafalkan, ia menepuk bahu kakakku, mengajaknya pergi. Ke keabadian, ia berucap seraya pergi bersamanya. Begitu saja. Tak menanti jawabanku.

Ia mengangguk lagi.

"Itu memang aku."

Aku beranikan diri menatapnya.

Karena ibuku kah ia datang, tanyaku.

Kematian mengangguk.

"Tapi bukan sekarang, kelak. Tunggulah, jangan kemana-mana."

Aku gantian mengangguk.

Tak beranjak.

Karena kehabisan kata-kata.

1 Juni 2011

November 23, 2011

November 14, 2011

Lelaki Penuh Air Mata di Tengah Hujan

Apa kau pernah melihatnya? Aku pernah. Lelaki itu kulihat tengah menangis. Barangkali kamu akan bilang itu pemandangan biasa. Tetapi tidak, aku katakan padamu kalau lelaki itu menangis justru saat berada di tengah hujan. Malahan aku mau mengatakannya lagi kepadamu, aku teramat sering melihatnya menangis di siang benderang, tepian laut, pada sebuah pesta, di tengah pertunjukkan musik, dini pagi, tak semata karena rintik hujan ini, bahkan aku pernah melihatnya menangis di depan topeng monyet yang bercanda lucu di depannya.

Apa yang ia sedihkan, adinda? Aku tak pernah tahu. Kesedihan apa yang membuatnya mampu bertahan, detik berganti detik, hari demi hari, mengeluarkan air mata, meratapi sesuatu tanpa pernah putus.

Apakah ia putus cinta? Apakah ia menyesali suatu peristiwa? Atau kah justru karena alasan yang begitu absurd, semisal apakah ia melakukannya karena hobi? Sekedar mengharapkan simpati begitu banyak orang? Setiap saat aku melihat lelaki yang penuh air mata itu, terutama di tengah hujan seperti saat ini, pertanyaan itu mengemuka. Seolah aku peduli. Tidak, adinda. Aku bukanlah orang-orang yang ingin tahu seperti itu.

Justru aku terganggu.

Sejak kali pertama kulihat ia menangis di depan jendela mobilku, semula kupikir ia mau meminta sedekah. Jadi kurendahkan kaca mobil dan kukeluarkan uang hingga menyembul keluar. Tetapi ia menatapku, masih dengan tangisnya, lalu menampik uangku. Kemudian kupikir ia menghinaku. Ia bukan sedang minta belas kasihan, tetapi ia sedang menangisi diriku. Ia pasti tahu kalau uang yang kuberi padanya adalah hasil kerjaku dari menipu klien-klien di kantorku. Aku begitu marah dan ingin menghardiknya, tapi lampu sudah menyala hijau dan dengan terpaksa aku harus menginjak pedal mobilku.

Sepanjang malam aku tak bisa tidur. Belum pernah aku dihina begitu rendah. Kau tahu 'kan aku tidak suka menangis. Semua orang di sekitarku sepertinya membuat tangisan sebagai hal yang tabu kulakukan. Jadi aku tidak pernah menangis, lalu tentu saja karenanya aku tak terbiasa melihat orang menangis begitu saja di depanku. Cuma lelaki itu saja.

Namun menjelang dini hari, aku tak lagi marah. Malahan aku iri pada lelaki itu. Iri membayangkan betapa bebasnya ia menyatakan rasa pedihnya. Betapa leganya ia setiap kali selesai menangis dan tak harus membawa beban di hatinya kemana-mana dan sibuk membohongi diri sendiri bahwa semua baik-baik saja. Betapa lepasnya semua ekspresi yang ia sampaikan, bukan ekspresi yang dibuat dan dipersiapkan lewat serangkaian latihan di depan kaca, pujian yang bukan pujian, basa-basi kelewat panjang yang kulafalkan untuk mendapatkan apa yang kuinginkan dari klien-klienku. Demi jagad, aku sungguh iri padanya.

Begitulah adinda, sejak saat itu aku selalu berupaya bisa melihat lelaki itu. Setiap hari, setiap lewat perempatan ini, lalu setiap saat seperti orang jatuh cinta.

Setiap kali aku lihat ia menangis, aku mencoba memaknai setiap tangisnya. Membayangkan bahwa pada setiap bulir air matanya ada sebuah emosi yang bergegas pergi menyampaikan pesan. Anagram yang meminta segera kupecahkan artinya. Seketika itu juga aku tahu bahwa aku telah terobsesi pada lelaki penuh air mata itu.

Jadi adinda, apakah kau pernah melihatnya? Atau kalaulah belum, maukah kau mengatakan padaku sekiranya kau lihat ia. Karena belakangan orang sering mengatakan lelaki penuh air mata itu adalah aku. Di sekelilingku orang sering berkata, "hey, mengapa kamu selalu murung dan menangis?" Padahal kau tahu, adinda, aku bukan dia. Aku bukan lelaki yang penuh air mata itu.

Hujan.

Semakin deras, meliukkan dahan pepohonan di luar kaca jendela. Aku yakin di luar sana, lelaki penuh air mata itu ada. Seperti refleksi yang terpantul dari kaca jendela ini.

Jakarta, November 2011

November 9, 2011

Bayang-Bayang Pergi di Suatu Senja

Pergi begitu saja mengambil jiwa, lalu meninggalkan sepotong raga tanpa nama.

Hampa.

Senja seindah apapun jadi tak punya makna.

October 27, 2011

Sumpah Pembaca

Kami Pembaca Indonesia mengaku bertanah air satu, tanah air penuh aneka ragam bacaan.

Kami Pembaca Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa yang gandrung ilmu pengetahuan dan nilai kemanusiaan.

Kami Pembaca Indonesia mengaku berbahasa satu, bahasa yang menjadikan negeri ini menjadi lebih baik lagi.

Indonesia, 28 Oktober 2011

ditwitkan dalam rangka #SumpahPemuda

August 24, 2011

Enggan

Lihatlah kata-kata di televisi. Di papan billboard. Di sekelilingmu. Kata-kata secara brutal telah merampas realita kita. Juga kewarasan. Kata-kata telah dipertontonkan secara akrobatik membalik logika. Mengubah kepala menjadi kelapa. Memainkan kejiwaan kita. Sedih padahal pura-pura.

Apa yang sebenarnya kamu harapkan dari kata-kata? Sebuah kebenaran? Tindakan sesungguhnya adalah kata-kata yang paling bisa dipercaya.

Sebenarnya aku enggan menulis surat untukmu. Meskipun kau mau. Sekalipun aku mau, aku akan mengatakan aku sayang padamu. Tanpa bumbu, tanpa bersembunyi di balik pertanda. Biarkan kata-kata ini saja yang kukatakan padamu. Bukan yang lainnya.

Aku tak akan berkata kangen padamu. Karena jarak sesungguhnya menipu kita. Jauh-dekat bukanlah ukuran. Kangen adalah kata yang tak perlu. Kita bisa demikian dekat tapi merasa jauh. Begitu pula kita bisa demikian jauh padahal dekat. Kangen sungguh kata penuh kepalsuan.

Sebenarnya aku enggan menulis surat untukmu. Tapi akhirnya kutulis juga sebuah untuk berkata: aku sayang padamu.

Agustus 2011

July 20, 2011

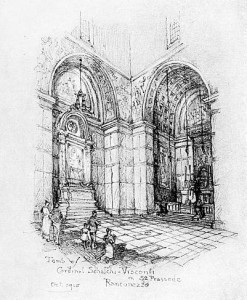

Arsitektur Kematian: Pintu

Aku belum berhasil mengunjungimu lagi. Untuk bertanya sekedarnya, sembari memperhatikan tempat kau berbaring. Selalu ada pintu yang memisahkan kita: nyawa.

Aku belum berhasil mengunjungimu lagi. Untuk bertanya sekedarnya, sembari memperhatikan tempat kau berbaring. Selalu ada pintu yang memisahkan kita: nyawa.Aku selalu mengajukan tanya dalam semesta pikiranku sendiri, ada apa di balik pintu pemisah ini. Dapatkah pintu ini terbuka tertutup semaunya. Sesekali lengah, ia terkuak. Tapi seringkali tertutup rapat.

Pintu. Kami tak akan pernah memiliki kuncinya. Entah apa perlu memiliki kunci itu atau tidak. Hanya cerita saja, disyahdan para malaikat memegang kunci, tetapi siapa hendak mencuri? Apa yang akan tercuri?

Mengetuknya sering kulakukan. Hampir setiap hari. Meminta dibukakan. Sekedar menjulurkan kepala, menyungging senyum kepada insan tercinta, itulah cukup. Tapi pintu tetap tertutup. Rapat. Tak bergeming sedikitpun.

Hanya doa yang selalu berhasil menelusup lewat jendela. Bagaimanapun rumah berpintu kuat tetap membutuhkan jendela bukan?

Aku memang belum berhasil mengunjungimu lagi. Namun sudah kutitipkan doa di kaca jendela. Untukmu, untuk semua.

19 Juli 2011

July 5, 2011

July 4, 2011

Arsitektur Kematian: Cladding

Begitu muda. Begitu rapuh hidup ini. Seperti berjalan di jembatan panjang yang tak akan pernah sampai ke penghujungnya. Sang maut dapat berdiri di depan, samping, atau belakang sambil mengintai bak elang pada korbannya. Menantinya lengah, kemudian merenggut dengan seketika. Tiada. Begitu saja.

Empat belas hari ke depan, sebuah kotak waktu, pertanda akan keberadaanmu yang kini harus kusadari karena kau telah tiada. Siapa yang kelak akan mengingatmu? Mungkin hanya ibu dan diriku.

Mencabuti satu demi satu rumput di dadamu. Berupaya mengusir panas terik dari pembaringanmu. Inilah yang tampak dalam rumahmu yang sekarang dan kelak semua kita:

Dua kali satu meter persegi. Minimalis tanpa perabot. Orang boleh menyebutnya rumah masa depan, bagiku sama saja, pekuburan.

Jakarta, 5 Juli 2011

Amang Suramang's Blog

- Amang Suramang's profile

- 32 followers