Diglee's Blog, page 2

March 20, 2021

Il se passe quoi, avec Anaïs Nin et l’inceste?

Trigger warning: cet article aborde le sujet de l’inceste.

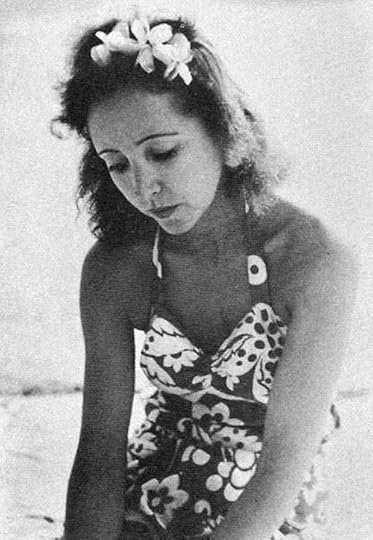

Portrait d’Anaïs par la Princesse Troubetskoi en 1929

Portrait d’Anaïs par la Princesse Troubetskoi en 1929

Cette semaine, la géniale émission de France Culture La compagnie des oeuvres de Matthieu Garrigou-Lagrange était consacrée à Anaïs Nin.

Bien sûr, j’ai sauté de joie: vous savez comme j’aime cette autrice plus que tout. (En témoignent mes nombreux articles à son sujet, à lire ici.)

Après la réédition en février 2021 de ses romans Les cités intérieures chez Stock, la sortie l’été dernier de la magnifique bd de Léonie Bischoff Anaïs Nin, sur la mer des mensonges chez Catserman, et ses nouvelles de jeunesses inédites, L’intemporalité perdue, parues aux éditions du Nil en février 2020… on n’a jamais autant parlé d’Anaïs Nin.

Mais en parle t’on vraiment mieux?

Si elle a été « oubliée » un temps, ou plutôt, rejetée, c’est à cause d’une croyance tenace selon laquelle Anaïs serait une personne malsaine, perverse, peu fiable. Pourquoi? Eh bien, on lui reproche ses mensonges et sa sexualité débordante, ses récits érotiques, mais surtout, et c’est là que je cesse de rire et que je m’insurge… on l’accuse d’avoir séduit son père en 1933, lorsqu’elle a trente ans. (tout comme on l’accuse, au passage, d’avoir aussi séduit ses psychanalystes) .

C’est bien connu, aucun homme au monde, surtout pas les pères avec leurs filles, ou les psychanalystes avec leur patiente, n’a appris que c’est non. Que c’est interdit.

J’ai bondi à plusieurs reprises à l’écoute de ce podcast (fabuleux par ailleurs, et que je continue d’adorer), lorsque certain.e.s intervenant.e.s parlaient encore du père d’Anaïs comme « d’un esthète », « d’un homme qui va partout où son désir l’appelle », ou d’Anaïs comme d’une « séductrice », parfois même (ici c’est un psychanalyste homme que je cite) d’une « séductrice démoniaque ».

Tout ça, vraiment?

Une femme de trente ans couche avec son père, et personne ne se demande: mais qui est donc ce père??Le problème est là.

D’abord, on oublie que cet inceste à l’âge adulte résulte (sans surprise…) d’un inceste subi dans l’enfance. Il n’est que le résultat des agissements d’un père abusif dès le départ. Ensuite, on met sans cesse en doute la parole d’Anaïs, alors que tous les documents biographiques en notre possession attestent qu’elle dit vrai. Pourquoi ce déni? Pourquoi encore hésiter à employer le terme « abus », « père incesteux », « emprise », pourquoi ne jamais incriminer tous ces hommes puissants qui jouissent entre ses cuisses, électrisés par l’emprises qu’ils ont sur elle?

Pourquoi revenir sans cesse à la sempiternelle figure de « la femme tentatrice »? On en est encore là en 2021?

La tentation d’Eve, Edward Burne Jones

La tentation d’Eve, Edward Burne Jones

Je vois deux raisons à ce déni généralisé (autres que le fait de n’avoir pas lu l’oeuvre entière d’Anaïs, oeuvre, je l’accorde, plutôt tentaculaire et opaque):

La première c’est que, malgré la lumière médiatique faite sur l’inceste en ce moment, malgré la communication incessante des associations d’aide à l’enfance et les récentes décisions gouvernementales prises à ce sujet, on n’arrive toujours pas à intégrer que c’est à l’adulte de dire non. Certains croient encore qu’il existe un consentement possible entre deux membres d’une même famille.

Et comme le montrent tristement les réactions virulentes émises à la parution de livres comme La familia Grande de Camille Kouchner ou L’Inceste et Une semaine de vacances de Christine Angot, on continue d’en vouloir aux victimes de parler, plutôt qu’aux parents de violer.

Pourtant, c’est toujours le parent qui est responsable d’un abus, et ce, quelque soit l’âge des protagonistes, car l’emprise psychologique ne cesse jamais.

Dans l’épisode 4 du podcast Ou peut-être une nuit de Charlotte Pudlowski, Dorothée Dussy, anthropologue au CNRS et membre de L’IRIS (Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux), cite un passage passionnant de son livre, Le berceau des dominations , concernant le mythe de l’inceste consenti, notamment entre frères et soeurs:

« Ni dans la littérature que j’ai consultée, ni dans l’enquête, je n’ai rencontré de situation d’inceste entre des jumeaux ou des cousins du même âge. (…) Si la différence d’âge entre les protagonistes est une condition nécessaire pour qu’advienne un « jeu sexuel »dans la fratrie, c’est bien parce que la différence d’âge amène une asymétrie des positions, et un rapport d’autorité. Les seuls « jeux sexuels » qui existent dans la fratrie, relèvent en réalité exclusivement de l’exercice d’une domination des ainés sur leur cadet, sur lesquels ils ont une autorité à laquelle il n’est pas aisé de se soustraire. (…) De fait, si les jeux dits « jeux sexuels » entre frères et soeurs ne débutent jamais à l’instigation du plus jeune, c’est précisément car ils ne sont pas « des jeux », mais des abus sexuels. Le concept de jeux sexuels entre frères et soeurs est un mythe. D’ailleurs, l’enquête approfondie montre que, devenus, adultes, seuls les ainés désignent encore les « pratiques sexuelles » dans la fratrie comme des jeux. »

Que nous apprend ce passage?

L’inceste est toujours le résultat d’une domination.

Donc, par pitié: arrêtons de dire naïvement qu’Anaïs Nin a séduit son père.

Demandons-nous plutôt qui est ce père.

Ce père qui lui dit ceci:

« Je n’éprouve pas envers toi des sentiments de père.(…) J’ai rencontré la femme de ma vie, l’idéal, et c’est ma fille! (…) Je suis amoureux de ma propre fille! »

« Il ne faut pas que cette peur nous empêche d’être nous mêmes. Et j’ai eu d’autant plus peur, Anaïs, quand j’ai vu que tu étais une femme libérée. Une affranchie. »

« J’aimerais remplacer tous tes amants. Je sais que j’en aurais été capable si j’avais quarante ans au lieu de cinquante-quatre. Dans quelques années, peut être, il n’y aura plus de riquette (ndlr: de sexe), et alors tu me laisseras. »

source: (Inceste, édition livre de poche, p.285 à 288)

ou qui lui écrit ceci dans une lettre, quelques jours après « la rencontre » :

« Sous nos pieds nos racines sont entrelacées et nouées à jamais. La floraison que l’on engendre doit être bien digne du ciel Méditerranéen, ce témoin de notre miraculeuse union »

source: reunited, correspondance of Anaïs and Joaquin Nin, 2020.

Tâchons de lire le passage de l’inceste dans le journal d’Anaïs Nin, si éprouvant soit-il, pour ce qu’il est vraiment. Le récit d’une jeune femme dont le père abusif insiste, dans une chambre d’hôtel, pour l’embrasser et coucher avec elle. Le résultat d’un traumatisme passé ravivé, et d’une emprise installée très tôt.

Lisons ce qu’en dit Anaïs, aussi, une fois « l’acte » consommé:

« Ensuite, j’ai voulu le laisser. Il y avait encore, dans quelque recoin secret de mon corps, un dégoût. Et il craignait ma réaction. J’avais envie de fuir. (…) Et je ne voulais pas le blesser en fuyant. Mais en cet instant, après la passion, il fallait au moins que je retourne dans ma chambre, que je sois seule. Je me sentais empoisonnée par cette union. »

source: (Inceste, édition livre de poche, p.285 à 288)

Léonie Bischoff, dans sa sublime bd Anaïs Nin, sur la mer des mensonges, s’en sort habilement pour illustrer cette scène si dévastatrice. Elle illustre visuellement la dissociation et la sidération d’Anaïs à l’aide d’un procédé de négatif. On passe soudain du blanc, au noir. Sur le site de Télérama, elle explique :

« Mais comment le traiter graphiquement ? Dans son Journal, ce passage est extrêmement cru, et je ne voulais pas donner dans le porno. J’ai ressenti le dédoublement de sa personnalité en le lisant : d’un côté, elle écrit : “Mon consentement est sans limite”, mais de l’autre, elle se sent figée, étrangère à elle-même, l’âme en mille morceaux. Du coup, j’ai opté pour ce traitement en négatif, des traits de couleur sur fond noir, pour montrer qu’elle passe en quelque sorte, “du côté obscur de la Force”. Cela tranche nettement avec la façon dont j’ai représenté les autres scènes érotiques dans l’album. »

Anaïs a donc bien été incestée par son père.

En plus de l’avoir photographiée nue dès trois ans, à maintes reprises, avoir abusé physiquement d’elle dans leur grenier, alors que sa mère frappait à la porte, et avant de l’abandonner à onze ans, Joaquin Nin répétait régulièrement à Anaïs combien elle était devenue laide. Brisant à jamais le rapport d’Anaïs à son corps, à sa beauté, aux hommes. Agissements classiques d’un manipulateur: détruire l’estime de sa victime pour assoir son emprise.

Soulignons que les deux psychanalystes qu’elle consulte pour l’aider à surmonter ce traumatisme, Otto Rank et René Allendy, ne trouvent pas de meilleure idée que de coucher avec elle, eux aussi. Pauvres hommes si faibles devant une paire de seins (Anaïs les montre à Allendy en séance, effrayée à l’idée, et c’est loin d’être neutre, d’avoir un corps de petite fille). Pauvres hommes qui, c’est bien connu, ne savent jamais résister.

A-bus.

Tout ça, ce sont des abus.

La deuxième raison pour laquelle on a tant de mal à admettre qu’Anaïs Nin est avant tout une victime d’inceste, c’est qu’on adore penser que les victimes mentent.

Surtout les femmes.

On préfère croire qu’elles inventent.

Pourtant, les études sont toutes unanimes: la fausse accusation de viol reste un fait extrêmement rare. Entre 2% et 6% dans toute l’Europe.

Une étude de 2010 menée auprès d’une université américaine en étudiant les archives de la police de l’université sur 10 ans, entre 1998 et 2007 révèlent que 5.9% des accusations étaient fausses.

Pour info, ça ressemble à ça, le ratio violeurs/ faux accusés (et violeurs/violeurs condamnés)

On parle de plus en plus d’Anaïs Nin aujourd’hui, et cela me ravit. Mais on en dit encore trop souvent la même chose. On pense encore que, peut être, l’inceste avec ce père a été fantasmé. Qu’elle écrivait pour exorciser le traumatisme de l’abandon paternel, et qu’en rêvant d’être aimée de lui, confuse, elle rêvait symboliquement de coucher avec lui. Qu’elle brodait beaucoup, et vivait son Oedipe comme une surréaliste un peu folle.

Pourtant, ça devrait alerter, une femme dont le premier roman (en plein essor de la psychanalyse), est titré La maison de l’inceste. Une femme dont le journal intime comporte, une fois publié non expurgé, une scène explicite d’inceste avec le père, puis le récit d’un inceste vécu dans l’enfance. C’est rare d’inventer de telles choses. C’est possible, mais ça questionne, tout de même, non?

Aujourd’hui il n’existe plus de doute historique sur le fait que cet inceste a bien été vécu: les lettres de son père ont été retrouvées et publiées en 2020 à la Swallow press, son éditeur Américain. Plus de doutes. Si la préface du livre (au titre glaçant de « Reunited« …) fait froid dans le dos, parlant de cet abus comme d’une « relation illicite », le document permet au moins de mettre un terme aux rumeurs d’affabulation.

L’inceste a bien eu lieu, deux fois, et pourtant, on parle encore d’une relation consentie.

D’une fille qui a séduit son père.

On fait encore peser sur les épaules d’Anaïs, qu’on trouve perverse, nymphomane ou, au mieux, séductrice, tout le poids de la domination abusive et destructrice de son père.

À cela, je dis non.

Journalistes, biographes, éditeurs, lecteurs, je voudrais qu’on soit bien clairs une bonne fois pour toutes:

les filles ne sont pas censées « réussir » à séduire leur père. Si elles y parviennent, c’est que leurs pères sont des violeurs.

CQFD.

March 7, 2021

Les jolies choses

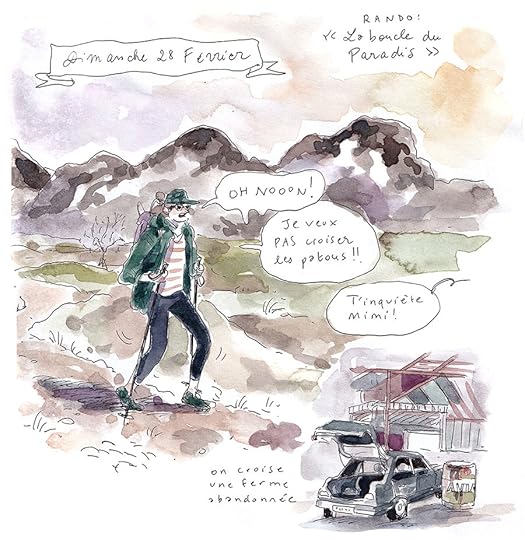

Pour mes trente trois ans, Alex m’a emmenée passer trois nuits dans le Vercors. Randonnée, raclette, feu de bois, lecture… Toujours dans cette recherche de calme et de ralentissement, donc.

L’émerveillement par les choses simples!

On a marché le long de la rivière, traversé la brume, bu du vin au coin du feu… et j’ai lu un très très joli roman, qui se passait lui aussi dans les montagnes et les pâturages, un roman plein de grâce, de silence et de poésie (merci à Salomé de la librairie du Tramway à Lyon pour cette belle reco!):

[image error]

Et le dernier jour, j’ai entendu une petite dame dire ceci à un enfant:

Voilà. Je voulais partager ici ces quelques instant de beauté gratuits, précieux, fugaces.

Bon week end à vous,

Maureen

February 13, 2021

La carte

L’autre jour j’ai commandé un livre sur Amazon.

Oui, jetez moi la pierre, j’ai péché, et je vais être transparente avec vous parce qu’en un sens, c’est ce qui rend l’histoire encore plus folle.

Je cherchais le roman Les débutants d’Anne Serre, une écrivaine dont je dévore tous les livres avec la même frénésie depuis quelques semaines.

Après avoir écumé Decitre et quelques librairies alentours sans succès, j’avais finalement trouvé un exemplaire d’occasion chez un revendeur particulier, par le truchement de Lucifer-Amazon. Je ne sais pas pourquoi cette urgence soudaine, ce besoin impérieux de lire ce livre-là, mais c’était presque viscéral.

Le colis est arrivé vite, dans une belle enveloppe en craft scellée de deux timbres de collection. Je n’ai même pas songé que ça puisse être mon livre, tellement c’était un envoi soigné et personnel.

Et puis, dans le livre, une carte, glissée entre les pages.

Une carte postale de Mexico, datant probablement des années 70 ou 80 (c’est celle du début de mon article).

Et sur cette carte, un mot qui m’a désarçonnée.

Il disait ceci:

MERCI MAUREEN

d’avoir offert une deuxième vie à ce livre

Je vous souhaite une belle vie pleine d’amour

de joie de sérénité exempte

d’angoisse et de manipulation

V.

Je suis restée interdite quelques minutes.

N’ayant pas lu le livre, j’ai pensé « peut être qu’il est question d’angoisse et de manipulation dedans, et qu’elle y fait référence », mais objectivement, non, enfin, je ne crois pas. Et si l’histoire d’Anne Serre m’a parlé à plein d’égards, parfois même de manière troublante, le contenu n’avait rien à voir de près ou de loin avec la manipulation.

Qu’est ce qui avait bien pu motiver cette inconnue à me présenter ses voeux de la sorte? Sans raison, comme ça, simplement de femme à femme? Le timbre de collection à l’effigie de Germaine Taillefer, le fait de citer mon prénom… Je me suis sentie étrangement protégée.

Puis, j’ai tapé dans Google le site Mexicain qui apparaît sur la carte.

Il s’agit d’un temple zapotèque, issu, je cite, d’une civilisation amérindienne précolombienne à structure…

matriarcale.

La messe était dite.

Scintillement sororal imprévu, incongru, qui a éclairé mon début d’année.

(Moralité: j’ai péché, mais l’univers semble m’avoir pardonnée)

February 11, 2021

Écriture automatique

Ces derniers jours j’essaie quelque chose.

Lorsque je me lève, avant toute chose, j’écris mes rêves.

L’exercice est ludique puisque, plus je les écris, plus je rêve, et parfois il se passe de longues minutes avant que j’émerge de ce silence pétri d’images incongrues. Mon thé Pleine Lune versé chaud dans une tasse blanche, j’écris d’abord, avant les réseaux, avant les mots, avant la vie du dehors. Parfois des bribes me reviennent face au papier, et parfois les quelques pas que je fais de mon lit à ma table suffisent à engloutir à jamais le souvenir. Si c’est le cas malgré tout j’attends, et si rien ne revient, alors je ferme le carnet doré.

Mais depuis deux jours, (oui, c’est extrêmement tôt pour en parler, mais je m’y risque), j’essaie autre chose. Une autre forme d’introspection.

J’ouvre une page blanche d’ordinateur, et j’écris. J’écris exactement comme je n’écris jamais, à savoir sans penser: je laisse s’épandre les mots que je porte, que je garde, ceux qui suppurent et demandent à sortir. Ça donne d’étranges contes, comme une langue inconnue, parfois même j’emploie un mot qui m’est étranger et qui pourtant, est juste. Comme ce matin par exemple, où j’employais le mot « ourdir » sans en connaître vraiment le sens.

Le matin il sort de moi une matière faite des mots lus dans les livres des autres et porteuse d’un message obscur. Ça ne dure pas longtemps, à peine quelques lignes, parce qu’écrire, doucement me réveille. Mais la personne enfermée en moi possède son propre langage, et c’est fascinant à observer.

Je suis très étrangère aux lignes que je relis ensuite, et j’essaie de ne presque pas les retoucher, parce qu’elles me racontent quelque chose de secret.

C’est drôle, l’écriture.

Parfois les mots engendrent les mots, et l’on s’approche de quelque chose qui aussitôt nous échappe. J’aime ce jeu, et j’ai bien envie de continuer pour comprendre qui parle.

Et vous? Avez vous déjà pratiqué l’écriture automatique au réveil ?

February 3, 2021

January 3, 2021

Bye Bye 2020

Voilà, ça y est: c’est arrivé.

L’année maudite est enfin terminée, et elle aura laissé une empreinte bien spécifique.

Année malade, année silence

Année sans baisers, pleine de gestes barrières

Mais aussi… année terreau

année blanche

année patience.

Cette année, au fond, j’ose dire…qu’elle m’a fait du bien.

En partie.

Du haut de mon privilège, celui d’être en bonne santé, de vivre dans un appartement que j’aime et de n’avoir perdu personne de ce drame, j’ose dire que l’immobilité forcée de cette pandémie m’a en quelque sorte rebâtie.

Je couvais tant de dissonances l’année dernière, tant de choses dans ma vie cherchaient désespérément une place. Il y avait des absents qui manquaient à crever, il y a eu drames familiaux, un accident, et des joues brûlées par l’incertitude.

Alors, juste avant que le monde ne parte en vrille, c’est moi qui suis partie.

Tout lâcher

Tout lâcher

Début 2020, j’ai décidé de faire un break avec ma vie, avec mon quotidien: la compta, les boulots en retard, les soucis d’argent, le ménage, les machines à lancer chaque semaine, le noir, puis le blanc, puis oh allez, cette culotte là elle peut bien aller avec le blanc, je mettrai un decolor stop, tous ces matins englués dans l’envie de rien: je leur ai dis tchao.

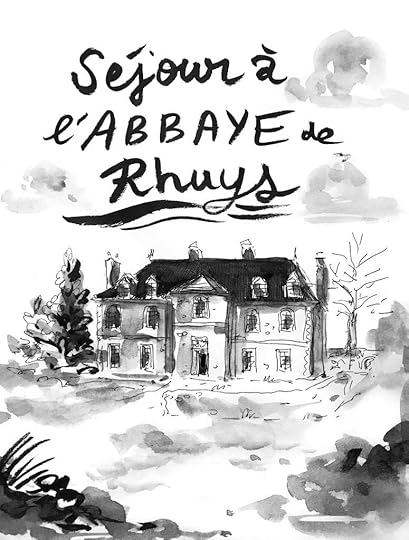

J’ai mis tout ça dans un coin de ma tête, j’ai arpenté internet en quête d’un endroit où hiverner le temps de la suture, et je suis partie. À l’autre bout de la france dans une abbaye Bretonne, seule.

Quand je suis revenue de ces cinq jours hors du monde, à marcher le long du sentier des douaniers et ramasser du mimosa, j’étais un peu comme un vieux mac n’ayant jamais connu de mise à jour et qu’on aurait soudain rebooté.

J‘avais un nouveau processeur tout neuf, de nouveaux outils, ça ne moulinait plus pendant des heures avant d’accomplir une simple tâche.

Transformée

Je suis revenue de ce séjour mi-février 2020, juste à temps pour enchaîner avec le confinement. (Reboot d’un autre genre, celui-là aussi. )

Dans la foulée et face à la crise, on a décidé de vivre ensemble avec mon mec, au moins le temps du confinement, chose insensée que seule une pandémie mondiale pouvait bien rendre possible.

J’ai découvert pour la première fois l’espace « conjugal »: mon appartement n’était plus « mon » appartement, et je devais un peu lutter les premiers jours pour me sentir autorisée à poursuivre mes journées devant témoin. J’ai aussi découvert le sombre et vil enfer de la « charge mentale ». Il était temps!

Mais après la mise en place de quelques plannings de répartition des tâches ménagères et autres menaces de punition-pour-bol-de-céréales-non-lavé-le-matin, la vie est redevenue douce.

Ma chance c’était que, avec mon nouveau processeur tout neuf, j’avais moins besoin de distractions. J’étais beaucoup plus à l’aise avec le vide. Le rien. L’immobilité.

Mes immenses plaisirs étaient faits de petits rien: mes deux félins contre moi pendant un film, un bon livre, un bain chaud, un repas en tête à tête avec mon amoureux…

Enfin, c’était le cas pendant des mois, et je veux que ça dure.

Je lutte, car les mauvaise habitudes reviennent vite (coucou les réseaux sociaux créés pour nous rendre addicts et dépressifs!) (rappelons que Bill Gates et Steve Jobs ont élevés leurs enfants loin de la technologie… just saying!)

Je souhaite à tout le monde de pouvoir un jour s’extraire de sa vie. Pas nécessairement dans une abbaye évidemment, pas nécessairement pendant une semaine entière, mais déserter, parfois, ça a du bon. Lâcher. Dire: débrouillez vous sans moi.

De loin, tout est plus clair. Le départ solitaire, c’est comme un zoom vers l’arrière: on voit enfin la big picture.

Puis, le basculement

Et alors que tout allait bien, soudain… le virage.

J’ai acheté… mes premiers équipements de randonnée.

MOI.

Moi qui ai toujours détesté le sport, moi qui pleure en balade quand ça dépasse une heure et que je réalise qu’on n’a pas emporté de goûter, moi qui conspue l’effort physique et considère comme un crime contre la mode l’ensemble des gammes de fringues sportswear.

Eh bien, laissez moi vous dire qu’en 2020, Le vieux Campeur et Décathlon n’ont plus eu de secrets pour moi.

J’ai acquis mes première chaussures de marche, d’un vert turquoise infâme et qui se ferment avec un élastique, un sac à dos 30L avec armature pour le dos et filet résille anti-transpirant, et j’ai même cédé aux chaussettes à 20 balles en laine ultra respirantes, qui tiennent chaud en hiver et froid en été.

Si j’ai parfaitement assumé ma transition vers le no make up et mes poils sous les bras, ce cap là, il m’a fait mal. Très mal.

Qui suis-je donc devenue?

Certains accuseront la vieillesse, moi je mets tout sur le dos de 2020.

Et de mon mec, ce dingue de rando et d’escalade. Il m’aura eue à l’usure, le diable, et le pire c’est que je suis heureuse.

2020, l’année du rien à foutre

Je n’ai même plus honte, à vrai dire.

Pour nos cinq on est allés écouter le brâme du cerf en ponchos et short de sport dans la forêt de Tronçais, et pour l’anniversaire de son père on grimpait les côtes des monts d’or Lyonnais à vélo (même pas électrique). En 2020 j’ai téléchargé l’appli « Visorando » sur mon téléphone. De moi-même!

Quelque chose dans ce tsunami d’angoisses, d’évitement et de retrait, m’a finalement permis de lâcher.

Plaisirs simples. Raccourcis.

Ce que j’aime? Lire. Écrire. Dessiner.

Marcher en forêt, pour ensuite, l’écrire, le dessiner. Boucles d’inspiration et de création.

Basta.

Pas besoin de rester trois heures chaque jour à scroller sur les réseaux, pas besoin de changer toute ma garde robe à chaque saison (même si cet automne j’ai craqué pour un gilet lilas d’une marque de fast fashion, oups), pas besoin non plus de meubler ma vie de projets insensés toutes les cinq minutes ou de passer mes soirées entières sur Netflix (ou PIRE: à scroller des heures sur Netflix en quête de quoi regarder).

Pas besoin de sortir à tout prix pour valider mon week end, pas besoin de voir sans cesse du monde pour me sentir aimée.

Notre nouvel an, on l’a passé à deux: repas à 19h30, faux feu de cheminée sur Youtube et playlist 90’s, Friends le chéri roupillant sur mes genoux et sapin clignotant en toile de fond, un bisou à minuit, et hop, au lit.

Eh ben, je vous explique pas la pression en moins. Pas obligée de faire la fête. De choisir quel groupe d’amis « mérite » ma noble présence. Sans 2020, pas sûre que j’aurais osé m’en foutre autant.

Conclusion

2020, ça a été l’année de l’angoisse et du repli, mais… elle m’a plutôt fait du bien.

Evidemment, faudrait pas que ça dure 110 ans, mais là, comme ça, sur douze moi, je n’ai pas trouvé ça inintéressant. J’ai la chance d’avoir un métier qui me permet de continuer à travailler: je n’ai jamais été si heureuse de faire ce que je fais.

Et je n’ai jamais eu autant envie de m’en tenir à ce qui m’inspire et me motive. J’ai beaucoup moins travaillé, cette année, moins gagné d’argent aussi, mais je ne suis allée que vers des projets inspirants.

Un deuxième livre avec Ovidie, un livre sur l’astrologie avec Marie Sélène, une campagne de lutte contre les violences faites aux femmes avec le CIDFF, mon projet de recueil de poétesses qui sortira chez la Ville Brûle cet automne, et beaucoup, beaucoup d’écriture, aussi.

Ça je vous en reparlerai bien vite.

Voilà.

J’avais besoin d’écrire cette transition, de laisser ici une trace de cette métamorphose, amorcée bien avant la crise.

M’est avis que le retour en arrière est impossible, maintenant.

Amour et tendresse pour vous toutes et tous qui êtes resté.e.s là, malgré ma désertion.

Je vous aime, et j’espère que vous avez pu vous aussi, trouver un peu de légèreté dans tout ce chaos. J’espère que vos proches vont bien, que vous trouvez la force d’affronter ces temps difficiles.

On a le droit de partager du positif, de dire « moi ça va », comme on a le droit de dire « au secours, c’est le désespoir ».

Dans un cas comme dans l’autre, je vous envoie des torrents d’amour, de lumière, et de soutien.

Belle année à tou.te.s,

Belle année à tou.te.s,

Diglee

August 20, 2020

Nouveau bébé!

Il est lààààà!

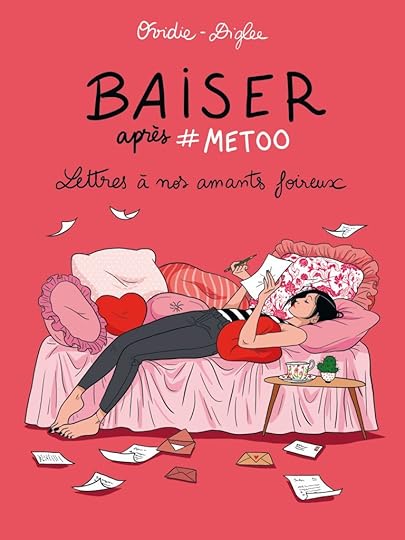

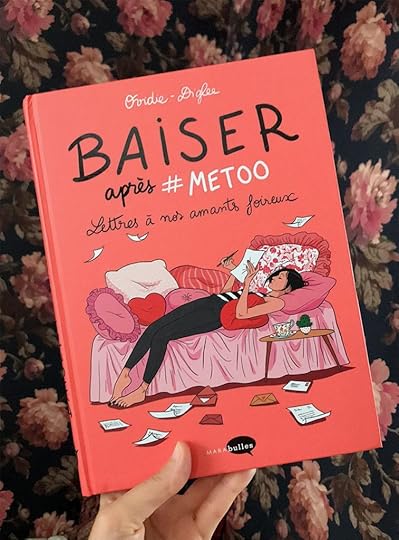

Il est beau, il est fluo, et c’est notre nouvelle collaboration avec Ovidie chez Marabulles!

Lorsque cette dernière m’a contactée pour m’annoncer qu’elle avait rédigé un nouveau texte, et qu’elle souhaitait à nouveau que je l’illustre, (dans la continuité de notre ouvrage « Libres! » sorti en 2017), j’ai tressailli: j’étais déjà engagée par monts et par vaux, j’avais peur de manquer de temps, alors j’ai paniqué. J’ai d’abord dit non, bêtement, lâchement, dévorée de regrets à l’idée de rater l’occasion de travailler de nouveau avec une acolyte si passionnante. Puis, le projet a évolué, notre éditrice est revenue vers moi, j’ai dit que je voulais bien mais que je ne voulais plus faire de planches de bande dessinée, alors on a imaginé un format illustré plus proche de ce dont j’avais envie…

Et aujourd’hui le voilà.

Je peux ENFIN vous révéler ce sur quoi j’ai travaillé pendant le confinement. Joie!

D’autant que je suis très fière de cette collaboration, du contenu de ce livre.

Résumé éditeur:

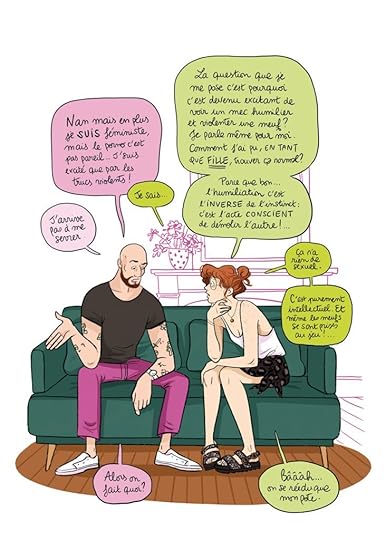

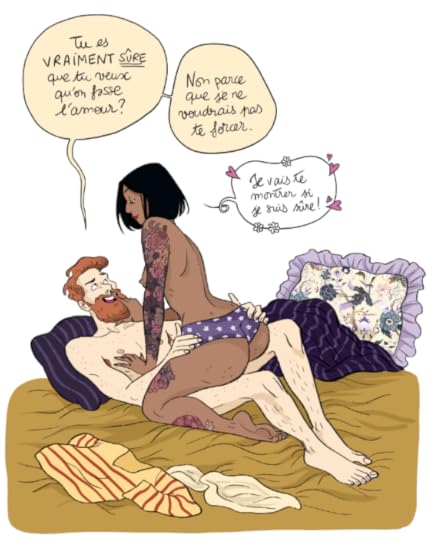

À l’heure de la libération de la parole, Ovidie choisit la forme épistolaire pour s’adresser aux hommes

et revenir sur des situations anormales vécues par presque toutes les femmes. Que leur dirait-on aujourd’hui ? Oserions-nous évoquer des comportements douteux à un moment de la relation ?

Quel est l’état des lieux de nos fantasmes ? Tout reste à reconstruire entre les sexes. De ce champ de ruines renaîtra peut-être une sexualité plus apaisée et plus joyeuse.

Le livre est composé d’une quinzaine de chapitres rédigés sous forme de lettres, toutes inspirées de faits réels vécus par Ovidie elle-même ou certaines de ses connaissances.

Le livre est composé d’une quinzaine de chapitres rédigés sous forme de lettres, toutes inspirées de faits réels vécus par Ovidie elle-même ou certaines de ses connaissances.

Ces lettres sont toutes adressées à d’anciens amants, avec qui le rapport sexuel s’est mal déroulé, chaque fois pour des raisons que l’on peut qualifier de systémiques et non personnelles.

L’ouvrage interroge en effet les schémas toxiques et sexistes répétés, hérités d’une norme hétérosexuelle bien trop souvent centrée sur le plaisir masculin.

Le livre questionne les raisons qui poussent d’une part, certains hommes à agir de la sorte, et d’autre part, certaines femmes à ne pas identifier la violence subie.

Le ton d’Ovidie (savoureux!) est le même que dans « Libres! », une plume frontale, drôle, coup de poing.

À chaque lettre et pour chaque thématique, le livre propose nombre de références à creuser, de portes à enfoncer pour penser ensemble une autre sexualité.

Comment retrouver de la légèreté après tant de luttes, tant de news dévastatrices, d’actualité sordide, de poids patriarcal sur les épaules…

Une belle réflexion qui, je crois, fera un bien fou à celles et ceux qui croient encore que le sexe hétéro, s’il est souhaité, peut être un lieu apaisé. (ce qui, pour ma part, était loin d’être une évidence, après plus de cinq ans à militer)

Sur ce, je vous laisse avec quelques images que je me suis régalée à faire.

(toute ressemblance avec des personnes ou des chats existant.e.s serait fortuite)

Le livre est disponible partout en librairies depuis le 19 août, et j’espère vraiment qu’il vous plaira!

Merci de m’avoir lue!

Et belle fin d’été,

Xxxx

Diglee

August 12, 2020

Échappée

2020…

Quelle étrange année.

La menace invisible latente, tous ces temps suspendus, ce printemps qui a fleuri sans nous, ce monde qui semble foutre le camp, toutes ces étrangetés nouvelles avec lesquelles il faudra apprendre à vivre (ou qu’on oubliera aussitôt, parce que l’humain et sa putain de résilience amnésique…)

Déjà, quand elle a commencé cette année, je râlais. Je râlais parce que j’ai mauvais caractère je trouvais ça laid, « 2020 ». Laid à écrire, avec cette espèce de symétrie en miroir, ces deux vingt collés l’un à l’autre qui ne ressemblent pas à une date mais plutôt à une coquille.

Pourtant, depuis huit mois, je vis une profonde mutation.

2020 agit étrangement sur moi, elle devient le lieu d’une étonnante métamorphose.

Cette métamorphose passe par un ralentissement considérable (moins de sollicitations, de vie citadine, d’écrans), du temps consacré entièrement à la création, et une hygiène de vie nouvelle. Je questionne sans arrêt mes choix, notamment celui de vivre en ville. Le package inclut évidemment beaucoup d’angoisses, écologiques, humaines, politiques. Y’a comme un goût amer en nous, comme disait l’autre.

Alors… il a fallu que je disparaisse.

Des réseaux, j’entends.

Moi qui étais si présente sur Instagram, à grand renfort de posts dessinés, littéraires, féministes, félins ou ukulélesques, je suis aujourd’hui muette, ou presque (j’ai continué de poster quelques dessins et infos sur ma page, mais plus rien en story ni en DM), et ce depuis février. Il est fort probable d’ailleurs qu’à l’heure où j’écris ces lignes, l’algorithme d’instagram m’a déjà enterrée vivante, et que la plupart d’entre vous n’accèdent jamais à ce billet

Qu’importe.

Pourquoi donc avoir disparu?

Au départ, il s’agissait simplement d’une “pause”. D’un break. En février dernier, pour mes trente deux ans, je me suis offert une retraite dans une abbaye bretonne, seule. Loin de la foule, du bruit, du monde, perchée sur ma falaise de Saint Gildas de Rhuys face à la mer, j’ai appris à vivre… autrement?

En tout cas, à vivre au ralenti (ce qui m’a été bien utile lors du confinement).

À l’époque, j’étais guidée par un vague souhait de bobo à la mode: je voulais “expérimenter le silence”, “le vide”. Me « reconnecter à moi-même ». (je m’étais même mise à la méditation comme toute bonne trentenaire privilégiée 2.0)

Mais je ne pensais pas que quelque chose de définitif allait bouger, en moi.

Entre les murs de ce couvent, j’ai fait peau neuve, et j’ai vécu l’une des semaines introspectives les plus émancipatrices et salvatrices de ma vie.

Je suis revenue… changée.

Déployée.

Et Instagram, depuis, me fait horreur.

Le concept, l’urgence à poster, la dictature des likes, mais surtout, SURTOUT: …..

le temps volé.

Je passais en moyenne 3h40, rien que sur intagram, par JOUR.

Soit 28 heures, ou plus d’une journée par semaine,

Soit un peu plus de 4 jours entiers par mois.

Soit presque 50 jours par an, quasiment DEUX mois pleins, entièrement dédiés à Instagram chaque année.

Un temps précieux pendant lequel… je ne créais pas.

Tout ce temps passé à créer du contenu virtuel, des stories, des live, des chroniques de livres, à répondre aux messages reçus chaque jour par centaines, aux commentaires, à gérer des éventuels débordements (+ les heures à scroller à l’infini dans mon lit au lieu de faire quelque chose de productif…) … je ne l’ai pas passé à faire ce que j’aime: dessiner et écrire.

Aujourd’hui en plus, avec une telle actualité, un monde si abîmé et si menaçant, tout cela me paraît vain.

Ça me coûte, ça me suffoque.

Il me semble que la vraie vie est ailleurs.

Attention je suis heureuse que certain.e.s parviennent à tenir le cap, hein. Mais moi, pour l’instant, je n’y crois plus.

Bien sûr ça n’a pas été simple.

Tout est fait pour qu’instagram soit agréable, facile, et surtout paraisse vital: le fait est qu’il m’apportait du travail, des rencontres, que grâce à ce support j’ai pu faire d’immenses découvertes humaines comme professionnelles… j’étais persuadée que ces heures passées sur l’appli étaient nécessaires, prolifiques.

Je suivais des comptes artistiques qui, je le croyais, m’inspiraient, des comptes engagés qui participaient à ma déconstruction féministe, et surtout, je me sentais le devoir d’aider moi aussi, de relayer, de transmettre, d’informer.

Mais bon sang personne n’a besoin d’autant de stimulations!!

Personne n’a besoin d’autant d’informations vomies par heure, par minute, c’est trop, bien trop pour rester sain d’esprit.

Ce que j’ai fait pendant des années sur mon blog, à savoir créer du contenu gratuit et divertissant, militant ou culturel, je l’ai fait ensuite sur Instagram.

Or, le piège c’est qu’Instagram n’est pas un blog.

Ce n’est pas un endroit qui m’appartient, que je paie et que je maîtrise: Instagram appartient à Facebook. Et Facebook est une entreprise privée. Ce n’est pas un endroit neutre, comme un blog, une page blanche sur laquelle tout est possible. C’est un lieu régi par des règles.

Ce qui est normal, comme tout lieu privé d’ailleurs, sauf qu’en l’occurence, Instagram est gouverné par une censure de plus en plus puritaine, qui m’a déjà invisibilisée plusieurs fois, supprimant mes parutions et empêchant l’accès à mon travail.

Le plus souvent pour une ridicule histoire de tétons.

(Ce qui est assez ironique sachant qu’une image pornographique dont les parties intimes sont masquées reste, mais une illustration non sexualisée dont les seins ne sont pas floutés, elle, disparaît.)

On peut trouver ça injuste, cruel, stupide, mais on est peu légitimes d’exiger quoique ce soit de toute façon: car sur Instagram, nous ne sommes pas chez nous.

Et ça me fatigue, de tenter d’entrer dans un cadre qui ne me ressemble pas et qui prône des valeurs qui ne sont pas les miennes.

J’ai besoin d’art, j’ai besoin d’écrire, j’ai besoin de dessiner.

Mais avant tout, j’ai besoin de ma liberté.

Pendant cette retraite, j’ai constaté que j’étais, comme beaucoup de gens, tout simplement droguée à Instagram. Pas métaphoriquement: littéralement droguée.

Droguée à l’écran, à la sollicitation constante, à la création de contenu.

Il m’a fallu une désintoxication sévère! J’ai ressenti physiquement le manque, l’angoisse, la privation, l’anxiété liée à l’arrêt du réseau pendant environ une semaine.

Et, exactement comme une alcoolique qui s’interdit de reprendre ne serait ce qu’un tout petit verre, je me suis interdit d’y passer plus de 15 min par jour, en attendant de voir comment je me sentais au terme de cette privation.

Six mois plus tard, je suis toujours aussi écoeurée par l’application.

Qu’ai-je gagné de cette abstinence forcée?

Eh bien… je me suis transformée.

Après ma retraite, j’ai retrouvé un cycle de sommeil stable et réparateur, j’ai calmé certaines angoisses (y’avait du boulot, entre cette pandémie mondiale, les feux partout, les présidents tarés…), et j’ai ré-appris à m’ennuyer, à ne rien prévoir, à vivre lentement et à passer du temps simple avec ceux que j’aime.

(J’ai même acheté mes premières chaussures de randonnée, c’est vous dire le virage drastique qu’a pris ma vie)

Et tout ce temps que je n’ai pas passé à errer sur les stories instagram, eh bien, je l’ai passé entre autres à…

écrire un livre.

À mon retour de retraite, mi février, j’étais profondément bouleversée.

J’ai jeté sur papier tout ce que j’avais expérimenté là-bas, et tout ce que je vivais à ce moment là dans ma vie qui m’avait conduite vers ce choix si drastique de solitude.

C’est un texte très intime qui compte énormément pour moi, une ode à l’errance, à la nature, à la contemplation et aux souvenirs.

Pendant le confinement je l’ai peaufiné, retravaillé, puis progressivement je l’ai fait lire. J’ai trouvé l’aide précieuse d’une agente littéraire, qui l’a envoyé à plusieurs maisons d’éditions. J’ai reçu quelques refus bien sûr, dont certains encourageants, mais aussi, miracle, des réponses favorables.

À la rentrée, je devrais (si le virus le permet…) aller rencontrer les éditrices qui ont apprécié mon texte, pour discuter avec elles de sa forme un peu atypique, hybride comme d’habitude, car je ne fais jamais rien qui entre tout à fait dans les cases. (#verseau)

Rien n’est encore fait bien sûr, mais j’ai amorcé quelque chose de nouveau, j’ai fait un pas vers ce que j’aime plus que tout: l’écriture.

Un pas vers vous aussi, qui me suivez depuis si longtemps. Un pas plus intime, plus vrai, sans la mascarade insta/influenceuse. À l’ancienne, une confession brute, sans masques, que j’espère pouvoir partager bientôt.

Du temps, du vide, de l’espace mental, voilà ce dont j’avais besoin pour accoucher de ce projet.

Peut être que ce texte ne verra jamais le jour, peut être qu’il n’aura été qu’une amorce, un départ vers autre chose. Je n’en sais rien!

Mais ça m’a fait un bien fou d’écrire, de terminer quelque chose de si personnel.

Pour le moment je refuse toujours de me plier à l’injonction du bon gros roi Instagram, par choix militant mais aussi tout simplement parce que ça me BOUSILLE.

Je ne suis qu’une pauvre junkie en désintox’, mais par chance, internet m’offre d’autres voies d’expression, m’évitant d’avoir à disparaître pour de bon.

Peut être que je réussirai à y revenir plus apaisée dans quelques mois (au moins pour un petite reprise au ukulele et quelques actus, comme notre prochain livre avec Ovidie prévu à la rentrée!), ou peut être que je viendrai écrire ici un peu plus souvent.

Ou les deux.

WHO KNOWS?

L’idée c’est de réussir à me sauvegarder du temps.

En tout cas d’ici là, ne vous en faites pas… je vous tiendrai au courant sur Insta!

Des bisous

Diglee

March 21, 2020

Indécence?

Pendant toute cette première semaine officielle de confinement national, j’ai vu fleurir un peu partout des cris d’indignation contre les “chroniques de confinement” d’écrivain.e.s publiées sur quelques médias.

“Déplacées”, “Indécentes”, “Amorales”, ai-je lu.

Certains s’indignent de ce que certains écrivains et écrivaines osent donner leur vision bourgeoise du confinement pendant que le reste de la société lui, souffre.

Ce discours m’atterre.

Car oui, surprise, les écrivain.e.s écrivent.

C’est leur rôle, leur mission, leur passion, leur seul moyen de survivre. C’est aussi leur métier.

Evidemment qu’en de telles circonstances, uniques, terribles, dramatiquement romanesques et historiques, les écrivain.e.s produisent. S’en étonner et s’en indigner me semble d’une naïveté effarante.

Et finalement, quoi qu’ils écrivent ils auront toujours tort: s’ils souffrent, on leur hurlera que d’autres souffrent bien plus (or nous sommes TOUS le privilégié d’un autre), et s’ils tentent de nous communiquer un peu de leur sérénité, ils seront alors accusé d’indécence.

On interdit donc, somme toute, aux écrivain.e.s de donner leur avis.

Ensuite pour ce qui est de la notion de privilège, de cette “décence” invoquée par tant de gens sur leurs comptes twitter, je trouve l’argument bien ironique.

Le confinement, en France, pays développé et riche, consiste à rester chez soi dans des appartements qui, pour la plupart (en tout cas chez tous celles et ceux qui râlent sur les réseaux) disposent d’internet, d’eau courante, d’électricité, de plateformes de divertissement foisonnantes, de téléphones portables et d’ordinateurs, de lits, de draps, de vêtements…

Nous avons accès à l’hygiène, au confort, à la nourriture, ET au divertissement.

Où se situe l’indécence, au juste?

Le privilège n’est pas l’apanage des écrivains.

Nous qui mangeons à notre faim, pouvons nous laver, joindre nos proches grâce aux applications et réseaux, et décider chaque jour de quelle série ou quel film regarder pour combler l’ennui, nous qui sommes là sur instagram et twitter à répandre notre fiel, sommes-nous donc si légitimes à pointer l’indécence des autres?

Il suffit de penser à n’importe quel autre endroit du monde où survivre est une priorité viscérale pour se rendre compte de l’arrogance d’une telle réclamation.

Le Français, enfant gâté et capricieux, refuse simplement que certains de ses compatriotes adoptent un autre regard que le sien, souffrent moins et en soient reconnaissants.

“Je souffre, alors tu dois souffrir”… c’est ça la France?

(Ah non pardon, la France c’est ce pays faux-cul qui couronne allègrement un pédophile en fuite, j’avais oublié!)

Bref:

Indignons nous, s’il en faut, de voir les marchés et les rues encore grouillantes d’individus inconscients qui discutent et se baladent enfants à la main, comme aujourd’hui au marché de la croix rousse à Lyon. Indignons nous de constater qu’il n’existe pas de conscience responsable en temps de crise, et que les français préfèrent encore faire passer leur plaisir individuel devant la santé de tout le pays.

Mais pitié, cessons de taper sur celles et ceux qui tentent à leur manière, et avec leurs outils, d’apporter un peu de légèreté.

Moi je vais vous dire: non seulement les écrivain.e.s en rédigeant une chronique littérairo-poétique ne mettent personne en danger, mais en plus je suis heureuse qu’ils-elles le fassent.

Je suis heureuse que les mots ou la musique de certain.e.s puissent nous apporter un peu de lumière dans cette période figée et anxiogène.

La parole du “vrai peuple” est partout: nous disposons TOUS d’une tribune où crier notre rage, tout le monde aujourd’hui possède un compte facebook, instagram ou twitter où venir crier sa souffrance. Il n’y a pas de censure, personne n’empêche quiconque veut hurler de le faire.

J’écoute chaque soir la psychologue Caroline Dublanche sur RTL soutenir les gens qui souffrent d’angoisse et de solitude, celleux qui ne peuvent plus voir leurs parents âgés et affaiblis confinés dans les EHPAD, celles dont le conjoint est violent ou celleux qui, faisant partie du personnel soignant, luttent dans le brouillard pour tenter de survivre à l’épuisement et à la peur de mourir.

L’émission Les Pieds sur Terre sur France culture a consacré l’un de ses épisodes à deux soignants révoltés et la chaîne Arte regorge de capsules concernant le virus, cette parole de souffrance et de douleur est là, partout, légitime, solide, inattaquable et imperturbable.

L’expression de cette angoisse est saine, utile, et personne, jamais, n’a menacé de nous la supprimer.

Nous devons pouvoir dire notre souffrance, nous devons pouvoir nous unir, nous entendre, nous soutenir les un.e.s les autres.

Mais il faudrait par ailleurs que personne, jamais, n’ose venir apporter un peu de souffle à cette angoisse collective?

Que personne, jamais, ne tente de transmettre un peu de lumière?

On ne nous servira donc pendant les mois à venir que du noir, du gouffre, de l’asphyxie et de l’ennui?

Triste tableau.

Moi je remercie du fond du coeur Leila Slimani de tenter chaque jour de trouver de la poésie dans cette inertie blanche, je remercie Lou Doillon de lire des poèmes à sa communauté chaque soir à 17h sur son instagram, je remercie tout.e.s ces artistes bienveillant.e.s et tendres de nous transmettre généreusement une part de rêve, une part de leur force si nécessaire à notre survie à tou.te.s.

Parce que je suis persuadée que la littérature apaise, soutient et console, faute de mieux.

Je sors de mon silence pour contrer cette vague de haine et vous dire que moi, eh bien je suis ravie de savoir que certains ont des jardins et peuvent admirer le printemps qui fleurit.

Je suis ravie de savoir que des enfants peuvent encore courir libres dans une prairie couverte de jonquilles, soulagée que tous, nous ne soyons pas logés à la même enseigne, celle d’être confinés dans de minuscules appartements ternes perchés sur le bitume gris des villes.

Je suis apaisée de savoir que certains peuvent encore respirer la mer ou caresser l’herbe grasse de ce début de printemps, tant qu’ils le font en conscience, chez eux, sans menacer la santé d’autrui.

À ma hauteur je suis heureuse de voir mon orchidée s’ouvrir et mes tulipes pousser sur le bord de ma fenêtre, d’être témoin de cette vie végétale imperturbable qui poursuit sa route, et j’aime regarder niaisement mes deux chats, peu concernés par ces questions existentielles, s’endormir sereinement l’un contre l’autre.

#passionBasileetPaillette

J’ai besoin d’air. De clarté. D’espoir. Pour tenir.

Alors:

Gloire à celleux qui survivent grâce à la poésie

Gloire à celleux qui généreusement la diffusent

Gloire à celleux qui nous tendent une main gantée d’espoir

Gloire à l’art vain

Gloire à la beauté gratuite

Qui résiste.

Prenez soin de vous, et des autres.

Diglee

February 15, 2020

Retraite

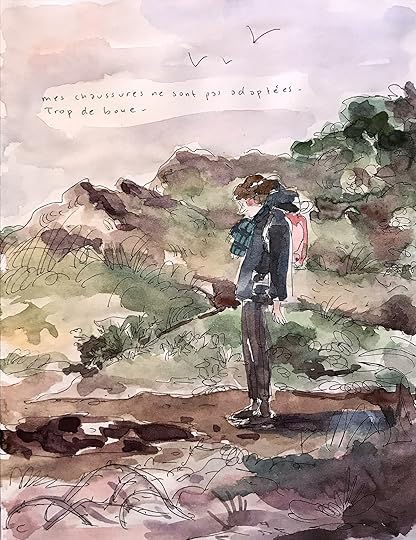

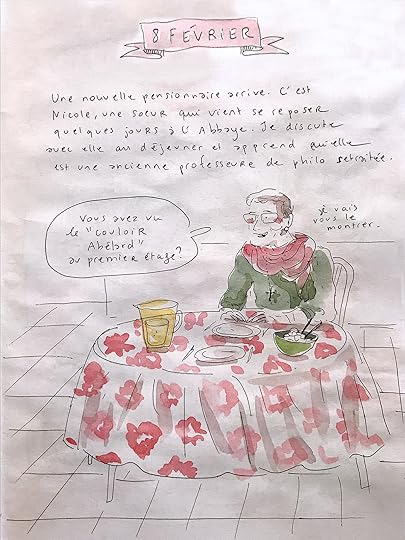

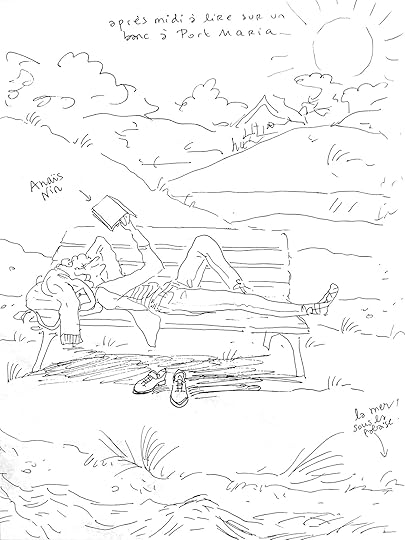

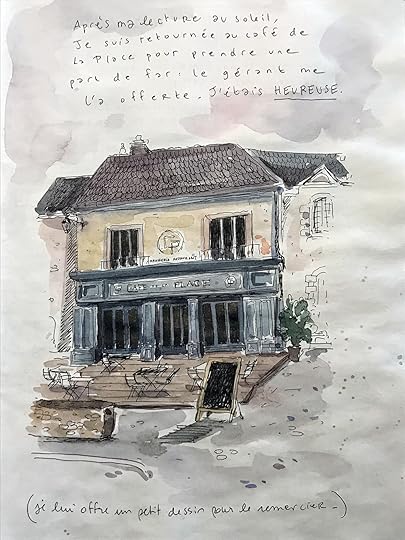

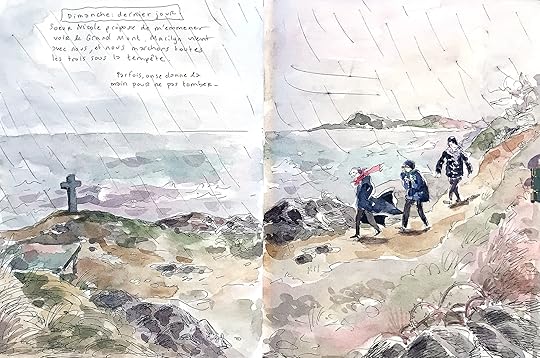

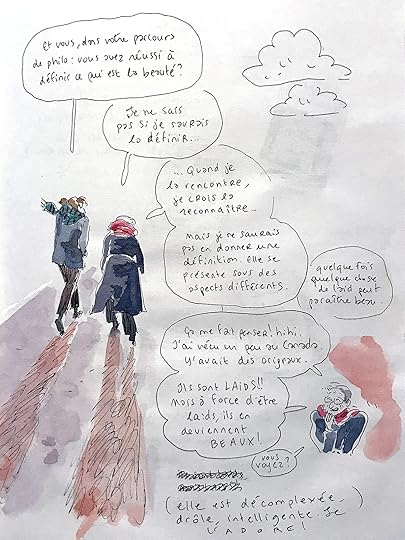

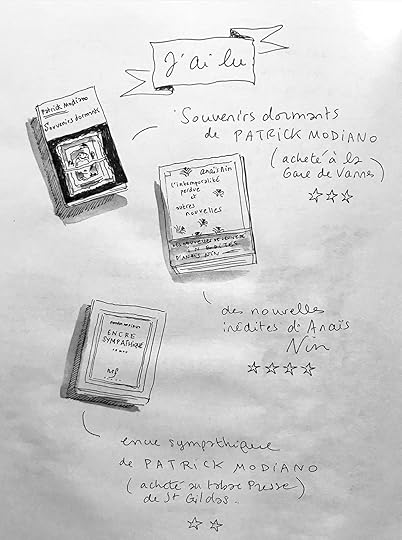

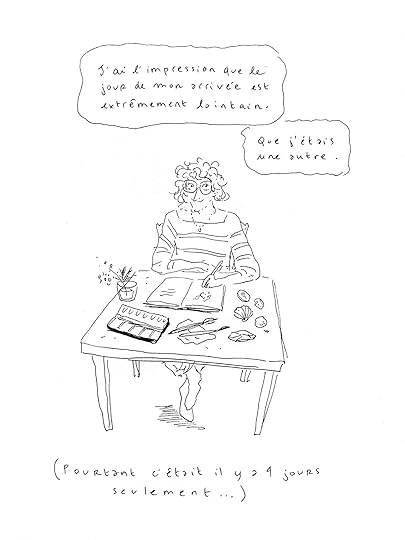

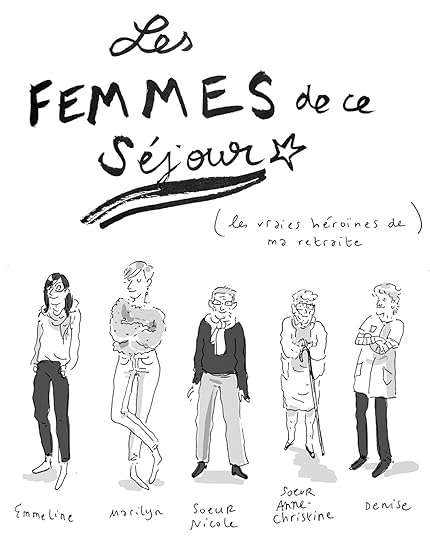

Pour la première fois de ma vie, la semaine dernière, je suis partie faire une retraite dans une abbaye bretonne, l’abbaye de Rhuys. Ouverte aux laïcs, elle propose un cadre de tranquillité et de poésie incroyable, en bord de mer, dans le calme du petit village de Saint Gildas de Rhuys. Je suis restée là bas cinq jours, à marcher, écrire, dessiner et lire. J’ai rencontré des personnes formidables, qui comme moi, venaient se reposer entre les murs de l’abbaye.

Je n’arrive pas encore vraiment à en parler, je savoure, beaucoup de choses en moi ont bougé que je tente d’écrire. J’ai fait cette retraite à un moment particulièrement dense et difficile de ma vie, et elle a été salutaire. Je suis revenue sevrée des réseaux sociaux, de mon téléphone, du stress.

(Pour combien de temps?)

En attendant de re-céder à l’appel chronophage d’instagram et consoeurs, voici, à l’ancienne, un post ici, avec tous les dessins du petit carnet que je tenais sur place.

Bonne lecture!

Et voilà!

Je vous dis à tout bientôt, quand j’aurai remis le pied à l’étrier des réseaux sociaux (ou non…).

En tout cas, je ne peux que dire : bon sang, c’était extraordinaire. Vivement la prochaine.

Maureen

Diglee's Blog

- Diglee's profile

- 175 followers